娃娃鱼(大鲵)常见病的防治

大鲵(娃娃鱼)

大鲵(上海海洋大学水产与生命学院)摘要:大鲵(Andrias davidianus)为我国特有的珍稀两栖动物,已列入国家二级保护动物名录,并列入CITES公约附录中。

自20世纪50年代起,由于过度收购、非法捕杀和栖息地丧失等原因,大鲵种群数量下降极为严重,湖南、安徽等地的大鲵产量在 20世纪 50年代至 70年代下降超过80%,分布区也极度萎缩,形成了12 块岛屿状区域,目前分布于以我国中部山区的长江流域为主的17个省区。

部分已建立的大鲵保护区经费短缺,人员不足,管理不力,状况不容乐观。

非法捕捉和栖息地丧失仍是威胁大鲵生存的主要因素,保护管理力度还需进一步加强。

现对大鲵的生活现状,人工饲养,饵料状况,分布情况以及大鲵的常有病害、种质资源和现今对大鲵的保护力度等做了一一介绍关键词:大鲵,种群,分布,保护,养殖,病害在今年出版的《自然》杂志上刊登了北大教授高克勤与美国学者合作发表的关于最早真螈化石记录的论文,真螈是两栖动物纲里面的一个原始类群,在研究两栖动物起源进化方面有重要意义,此次,高克勤与美国学者合作,在我国内蒙古地区发现了距今1.6亿年前的真螈类动物化石,是该类群已知最早的化石记录。

发现的真螈化石可归为隐鳃螈科,与现生大鲵(因它的叫声很像幼儿哭声所以俗称娃娃鱼)有直接亲缘关系。

故大鲵是世界上现存最大的也是最珍贵的两栖动物。

主要分布在长江中上游、珠江中上游及汉水上游的深山峡谷溪流中,由于大鲵生存环境日益恶化,如人为捕杀、环境污染等,自然资源严重衰竭,国家将其列为二类保护水生野生动物。

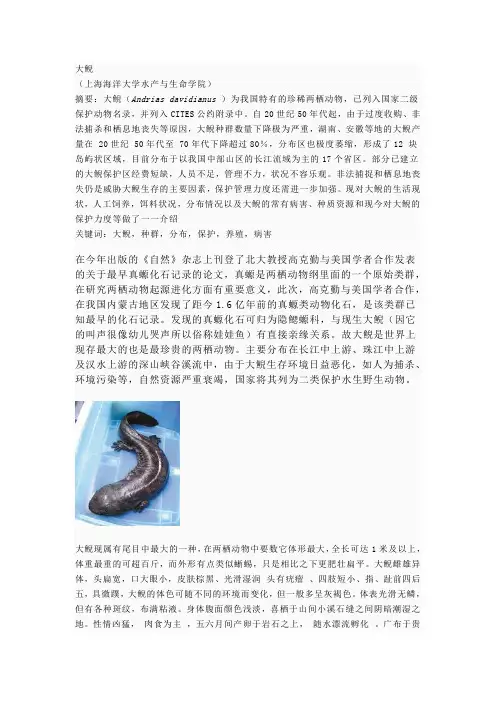

大鲵现属有尾目中最大的一种,在两栖动物中要数它体形最大,全长可达1米及以上,体重最重的可超百斤,而外形有点类似蜥蜴,只是相比之下更肥壮扁平。

大鲵雌雄异体,头扁宽,口大眼小,皮肤棕黑、光滑湿润头有疣瘤、四肢短小、指、趾前四后五,具微蹼,大鲵的体色可随不同的环境而变化,但一般多呈灰褐色。

体表光滑无鳞,但有各种斑纹,布满粘液。

大鲵一例病毒性疾病的诊治

发病后养殖户立即使用庆大霉素和青霉素浸泡,部分进 行注射 ,但未收到 明显效果。 发病初 期未见明显体表症状 ,病龟表现为食欲下 降,摄食量随着病程的发展而明显减少 。严重者外观可

_目圆 蜀

旦塑 基 旦

见病鱼眼球轻微外凸,晶状体发 白,体表黏液增加,头 部、背部靠体侧皮肤 出现针尖大小的小白点,部分病鱼 还可见皮肤发 白、溃烂,甚至溃烂后露 出肌 肉等现象 。

少数 病鱼 可 见腹 部膨 大 ,有清 澈腹 水 。剖解 后 可见肝 脏

严重肿大,发黄,质地较脆;胃肠道无食物 ;脾脏严重 肿大,颜色加深,甚至变成紫黑色;。 肾脏肿大,颜色加

大 鲵 (n i s 幽 A ̄ a 鲫 “) 称娃 娃 鱼 ,属两 栖 5俗

深 。其余脏器无明显变化 。

二 、诊 断

纲、有尾 目、隐鳃鲵科 、大鲵属,为国家二级保护动

物 。广泛 分布在 我 国的 华 中、西 南及 西北 等地 区 ,尤 以

刮取患病大鲵体表黏液和肠道 内容物压片,置于显 微镜下观察 ,未见寄生虫寄生 ;从不同的患病大鲵 的 肝 、脾 、 肾中接种细菌于B I H 培养基 ,2 ℃培养4 小 8 8 时 ,均未见细菌生长 。水质检测表 明水质 良好,符合养 殖要求。结合流行情况及监测结果 ,利用排除法 ,初步 怀疑此次患病为病毒性感染所致 。

曾如 奎

为1 ̄ 1℃ ,养殖 使用 泉水 ,水 温全 年均 为 来自  ̄1 ℃ 。 4 5 4 5

大鲵作为一种名贵的经济养殖新品种,具有很好的 养殖前景, 目前其病毒性疾病的研究报道很少 。本次发 病大鲵与国外报道的蝾螈科的一些种类蛙病毒感染的症 状和病变基本相似 ,主要表现为头与 四肢的肿胀、坏 死 、溃烂,部分出现腹水及体表皮肤的出血、局灶性坏 死与溃疡形成 。这些症状往往使养殖户误认为是细菌性 疾病而进行治疗,造成 了不必要的经济损失。因此在养

娃娃鱼养殖技术:娃娃鱼养殖常见病线虫病防治

娃娃鱼养殖技术:娃娃鱼养殖常见病线虫病

防治

娃娃鱼养殖常见病线虫病防治

【专家解答】

症状:娃娃鱼(大鲵)患此病初期,尾柄基部至尾部末端,常出现红色小点或红色斑块,周围皮肤组织充血发炎,表皮呈灰白色。

当病期过长,形成疮样病灶。

严重时患处肌肉组织坏死,尾部骨骼外露,常有暗红色或淡黄色液体渗出。

病鲵停止进食,伏底不动,不久便死。

治疗:发现病鲵后,应及时隔离治疗。

对病鲵先用高锰酸钾溶液清洗患处(浓度是每立方米加入20克高锰酸钾),随后用氯霉素软膏或红霉素软膏涂敷患处,每天一次,连续7天可治愈。

预防:大鲵本来是常年生活在有流水的深山溪流中,水质清洁无污染,但人工饲养水体中常有大量的病菌。

当大鲵的皮肤受伤后,病菌就乘虚而入,引起此病。

因此,勤换水,可以减少此病发生。

本人为探索娃娃鱼养殖常见病的你整理了《娃娃鱼养殖技术:娃娃鱼养殖常见病线虫病防治》一文。

娃娃鱼疾病的预防与治疗方法

娃娃鱼疾病的预防与治疗方法娃娃鱼是一种受欢迎的观赏鱼类,然而,它们也容易患上各种疾病。

针对娃娃鱼疾病的预防和治疗非常重要,以确保它们的健康和长寿。

本文将介绍一些有效的预防和治疗娃娃鱼疾病的方法。

一、保持良好的水质水质是鱼类健康的重要因素,娃娃鱼也不例外。

为了预防疾病的发生,我们必须保持鱼缸水质的良好。

首先,定期清洁过滤器,确保其正常运转。

其次,定期更换一部分水量,以确保水质的新鲜。

另外,也可以适当添加水处理剂来提高水质。

最后,注意控制饲养密度,避免过度拥挤导致水质下降。

二、合理的饲料管理合理的饲养和饲料管理对于预防娃娃鱼疾病至关重要。

首先,选择优质的鱼食,确保其营养全面。

其次,要根据娃娃鱼数量和大小,合理安排饲料的投喂量和频率。

不要过量投喂,以防止饲料残渣积累和水质污染。

此外,定期观察娃娃鱼的饮食情况,以及饲料的摄取情况,发现异常及时调整饲养管理措施。

三、维持适宜的水温娃娃鱼对水温非常敏感,过高或过低的水温都可能导致疾病的发生。

因此,我们需要定期检查和维持适宜的水温。

在冬季,可以使用加热杆或加热器来提供稳定的水温。

此外,避免骤变的温度变化也很重要,将娃娃鱼暴露在极端温度下可能导致身体不适甚至死亡。

四、定期观察和检查定期观察和检查娃娃鱼的健康状况对于早期发现疾病很重要。

我们可以观察娃娃鱼的行为习惯、鱼鳍的状态、鱼身的颜色等方面来判断它们的健康状况。

如果发现异常,应及时采取相应的措施。

另外,定期带娃娃鱼到专业的兽医机构进行体检也是必要的。

五、使用合适的药物治疗如果娃娃鱼患上了疾病,及时采取合适的药物治疗非常重要。

然而,使用药物治疗需要谨慎,遵循专业人士的建议和详细药物说明。

我们可以使用抗生素来治疗细菌感染,使用抗寄生虫药物来治疗寄生虫感染等。

在使用药物治疗期间,应密切观察娃娃鱼的反应和治疗效果,并调整药物的使用量和使用频率。

综上所述,娃娃鱼疾病的预防和治疗方法是多方面的。

保持良好的水质、合理的饲料管理、维持适宜的水温以及定期观察和检查都是预防疾病的重要措施。

大鲵赤皮病的防治

大鲵赤皮病的防治作者:刘涛来源:《农村实用科技信息》2008年第01期大鲵,又称娃娃鱼,是一种珍稀名贵的野生两栖动物,为国家二级保护动物。

大鲵的人工养殖是近年来新开展的项目。

随着人工养殖的增多,大鲵的疾病防治工作就显得异常的重要。

其中赤皮病就是危害大鲵人工养殖的主要病害之一。

现将其病态特征和防治方法介绍如下:1.病原及病因该病病原体为荧光假单胞菌。

在大鲵的捕获、运输、放养时,身体受到机械损伤,或体表被寄生虫寄生而受损时,病原菌乘虚而入侵体表,引起大鲵发病。

2.流行情况该病主要危害大鲵的幼体和成体。

无明显的季节流行,一年四季都有发生。

该病病原体也常见感染草鱼、青鱼、鲤鱼、鲫鱼、团头鲂等淡水鱼类。

3.症状及病理变化发病的大鲵全身肿胀,呈充血发炎的红斑块和化脓性溃疡。

病鲵体表常出现不规则的红色肿块,发病初期于红色肿块中央部位有米粒大小的浅黄色脓包,并逐渐向周周皮肤组织扩散增大。

当脓包穿破后,便形成较大的溃烂病灶。

解剖发现,腹水增多,肝脏肿大有出血点,肠组织糜烂、溃疡,各器官出血性坏死。

用40gL-1,的多聚甲醛固定大鲵组织,石蜡切片,HE染色,光镜观察:组织细胞出现肿胀、颗粒变形、玻璃样变和坏死崩解,大量红细胞变形、碎裂溶解,呈溶血性贫血,血液中白细胞极少,无白细胞浸润现象。

4.预防与治疗4.1预防每隔10~15天,水体用“鱼虾安”或“菌态康”消毒1次,同时在饵料中添加10g·kg-1的“鱼病康-I”,连续投喂2d。

注意在换水、清池过程中,要防止操作时损伤大鲵的皮肤,否则病菌通过体表伤口入侵感染。

另外,勤换新水,也是预防此病的有效方法之一。

4.2治疗方法(l)在体表溃疡处涂抹氯霉素软膏。

(2)使用硫酸庆大霉素或链霉素、氟哌酸一般每天用药量为15mg·kg-1肌肉注射。

(3)每公斤大鲵体重用增效联胺50毫克埋入鱼块中投饲,连续5天。

(4)每立方米水体用二氯异氰脲酸钠0.3克或双链季铵盐0.2~0.5毫升对水全池泼洒以巩固治疗。

大鲵人工养殖中几种常见病害的防治

大鲵人工养殖中几种常见病害的防治

吴珊

【期刊名称】《当代水产》

【年(卷),期】2001(026)006

【摘要】@@ 大鲵,俗称娃娃鱼,属两栖纲有尾目隐鳃鲵科,为我国特有的珍贵资源,具有较高的经济价值.由于大鲵性成熟晚,生长缓慢,自然条件下繁殖率低,加之滥捕现象严重,资源遭到严重破坏,因此开发利用好这一宝贵资源,必须大力开展人工养殖.近年来,全国各地已报道的有30余家生产科研单位先后建立了养殖场,对大鲵进行人工养殖和繁殖.随着人工养殖的集约化程度提高,大鲵病害逐渐增多,危害也逐渐加大.以下是人工养殖中几种常见的大鲵病害.

【总页数】1页(P33)

【作者】吴珊

【作者单位】湖南省畜牧水产局药剂站,410006

【正文语种】中文

【中图分类】S9

【相关文献】

1.大鲵的人工养殖及疫病防治技术 [J], 令狐克剑;图雅;邹勇;李登群

2.人工养殖大鲵常见病害及其防治 [J], 徐健;彭纯良;江富兴

3.人工养殖大鲵常见病害防治 [J], 孟彦;杨焱清;肖汉兵

4.人工养殖大鲵点状产气单胞菌的防治一例 [J], 任胜杰;朱龙;乔国贤;

5.大鲵的人工养殖及疾病防治技术 [J], 林泽花

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

大鲵的日常喂养和病害认识的简单介绍

主题: 大鲵的日常喂养和病害认识的简单介绍

饵料消毒:聚维酮碘溶液按100公斤水添加一毫升的聚饵料鱼,方可投喂。投喂食三天以后将饵料鱼捞起来用:大鲵功能性营养补充添加剂投喂,以来给饵料补充营养和能量,喂食之后在用聚维酮碘消毒一次即可投喂!

4: 如是溶氧度不够的水体,要及时的调节水体的溶氧度,在流水的下方增加打击力,可以适当的增加溶氧度。

5:做到上述的一些步骤之后,我们清洗池子每十天一次即可,清洗的时候尽量不要把大鲵遗留在消毒水中

6:每年步入吃食旺季,3---5月就开始适当的添加保肝解毒宁+免疫多糖+电解维他,等药物给大鲵保肝护肝增加营养。每月连续三次为宜。生态池杀菌在这个季节每半个月一次,进入六月则要注意观察和加强营养!生产后的大鲵要注意进食的多元化和营养成分。。(此步骤适合生态繁殖)

16;维生素匮乏:会出现畸形,身体溃烂,生长速度缓慢等现象。

17;寄生虫:在大鲵体表会出现白色线状的东西,这种发病和致死率都比较低。体内寄生虫则从外观除了鱼体消瘦外,别的很难发现什么,在鱼体内大量寄生的时候会导致大鲵死亡,少量寄生只会影响大鲵的生长速度,不会致命。

18;水霉:身体出现绒毛状态,霉菌会无孔不入,一般会在十八度以下出现,在十八度水温以下的时候注意鱼体不要出现划伤和咬伤的现象。

1:做到一池一网,不要混合使用,以便防止病毒细菌相互传播!种鱼沟要在最下方余留下一空生态池子,来存留病鱼,以防感染。手在触碰到病鱼之后,要及时清理,一池鱼可以例外!

2: 按鱼头的长度来定水位,要达到娃娃鱼头可以抬出水面合适。

3: 水不可以过脏,中午要做到巡池一次,发现粪便和水质过脏要及时清理和更换新的水源。

家养大鲵娃娃鱼疾病与防治措施

按住Ctrl键单击鼠标打开大鲵-娃娃鱼养殖技术DVD视频播放家养大鲵(娃娃鱼)疾病与防治措施大鲵(Andrias davianus),俗称娃娃鱼,属两栖纲、有尾目、隐鳃鲵科,为我国特有的大型两栖动物,具有很高的食用、科研及药用价值。

近年来,大鲵作为一种新开发的名贵水产动物,越来越多的单位和个人从事大鲵的人工养殖,但人工养殖的大鲵由于技术不到位常患各种疾病,造成较大的损失。

其中大鲵常见病害有水霉病、肠炎病、烂尾病,“三病”死亡率可达40%~90%,因此,要坚持“预防为主,早发现,早治疗”的原则。

作者根据多年养殖大鲵的经验,采用综合防治技术,治疗率达90%以上,现将具体技术介绍如下,供广大养殖者参考。

一、大鲵感染水霉、肠炎、烂尾的危害症状1、水霉病主要症状:观察病鲵可见其头部、躯干部、四肢、尾部有水霉寄生。

早期只见寄生部位边缘不明显的小白点,随后逐渐见到长出的棉絮状菌丝,感染部位肌肉溃烂,严重的出血。

四肢感染时会出现菌丝布满整个部位,刮除菌丝后,可见四肢上有许多肉瘤状圆点,并出血,触之病鲵有剧烈痛感。

开始感染时急噪不安地全池游动,有的在池中整个身体翻转,最后导致全身感染病菌,引起并发症。

病鲵无力地在池中游动,体质消瘦,行动迟钝,投喂饵料时不动不摄食,如处理不及时会导致死亡。

2、肠炎病主要症状:病鲵起初精神不振,食欲减少,严重的不摄食。

病鲵发病中期激动不安,在池中乱撞池壁,最后无力地伏于池底,活动减少。

观察其粪便不成形,入水不久后即散开,而正常的大鲵粪便入水后半小时后仍呈圆棒状。

人工投喂时,大鲵有吐食现象,即使吞下,不久又吐出。

后期脱皮严重,皮肤无光泽。

观察其泄殖孔呈红色,严重时,轻压腹部有血水流出,腹部膨胀。

解剖病死鲵,可见肠道发炎、充血,出现糜烂。

3、烂尾病主要症状:大鲵感染烂尾病主要表现为尾部病初充血,随后发炎糜烂,分泌白色黏液,并有臭味。

最后尾部肌肉腐烂,如不及时发现治疗,将难以治愈。

二、大鲵感染水霉、肠炎、烂尾的原因1、水霉病病因:发病主要原因是由于人工搬动、运输或其它机械损伤时,致使大鲵表皮损伤,给水霉菌可乘之机。

大鲵的养殖方法和注意事项

大鲵的养殖方法和注意事项摘要:大鲵是一种独特的两栖动物,其养殖具有一定的挑战性。

本文将详细介绍大鲵养殖的方法和需要注意的事项,包括适宜的养殖环境、合理的饲养管理和常见的疾病防控等,旨在帮助读者了解大鲵的养殖技术,提高养殖效益。

正文:一、大鲵的简介大鲵,又称为巨型蝾螈,是我国的特有动物,属于两栖爬行类。

大鲵身体庞大,体长可达40厘米以上,是世界上最大的两栖动物之一。

由于其独特的外形和珍稀性,大鲵备受关注,逐渐成为人们养殖的对象之一。

二、适宜的养殖环境1. 温湿适宜的水域:大鲵适宜生活在湖泊、溪流和水草丰富的池塘等环境中,水质应清澈、无污染,温度保持在15-25℃之间,湿度要适宜。

2. 适宜的水质指标:大鲵对水质要求较高,需保持PH值在7-8之间,氨氮含量低于0.1mg/L,亚硝酸盐含量低于0.02mg/L,硝酸盐含量低于10mg/L。

3. 提供足够的栖息地:养殖池塘需有足够的岩石、水生植物等提供大鲵栖息、繁殖的场所,增加水域生物多样性,复原自然环境。

三、合理的饲养管理1. 合理选择饲料:大鲵主要以小鱼、虾、蛙、昆虫幼虫等动物为食,适量添加水生植物,提供蛋白质、维生素和矿物质等营养物质,以保证其正常生长发育。

2. 规律的饲喂时间:大鲵饲食时间一般为黄昏或夜晚,可定时投喂食物,建立稳定的饲喂时间表,保证其正常饮食习惯。

同时,要注意控制饲料量,避免过度喂食引起消化不良。

3. 清洁舒适的养殖环境:定期清除废弃物、饲料残渣和藻类,保持水质清澈。

为大鲵提供舒适的环境,可放置适量底质,增加栖息条件。

四、常见的疾病防控1. 控制水质污染:定期检测水质指标,及时清除废弃物和厌氧区淤泥,防止产生有害物质,避免导致大鲵患疾病。

2. 预防寄生虫感染:外来鱼类和水生生物可能携带寄生虫,应定期检查鲵类身体表面和鳃部,及时发现并采取相应措施。

3. 疾病早期发现与治疗:养殖者应定期观察大鲵的行为和食欲,以及皮肤与鳃部的变化,如发现异常,应及时向医生咨询并制定合理的治疗方案。

实用的娃娃鱼养殖技术

实用的娃娃鱼养殖技术大鲵是世界上现存最大的也是最珍贵的两栖动物。

它的叫声像婴儿的哭声,因此人们又叫它“娃娃鱼”。

下面我们找到了专业的娃娃鱼养殖户来跟大家说说实用的娃娃鱼养殖技术吧!一、环境和水源:环境要安静,养殖大鲵所需水源的水质各项指标应优于渔业水质标准,pH值6.4~7.2,并且要求水量充沛,附近没有生活垃圾与工业废水。

仿生态大鲵驯养繁殖场应设置在海拔700~1100m的山涧溪流间。

二、优良苗种:未脱鳃时一年龄幼鲵质量好的表现为外鳃暗红或正常体色,且无损伤,规格在50~250g左右体长在10㎝以下的大鲵幼苗,其头部长有3对鳃,而10㎝长的小鲵和蝾螈却没有鳃。

选种时,用手搅动大鲵种苗,四肢在水底爬动有力,收缩自如,不肿大,尾巴在水中摆动快。

三、所需的优质饵料:①裸腹溞也称红虫:生长在水坑、池塘、水库和河流等淡水中。

②赤线虫又称红线虫,栖息于江河淤泥上层,因其生活在水质污染的地方,捞取投喂之前必须要清洗干净,并进行消毒处理。

③野杂鱼白鲢、花鲢、鲤鱼、鲫鱼、泥鳅都可用来投喂大鲵。

在保证正常投喂的同时,每月要在饵料中加入适量的维生素。

四、合理密度:规格6㎝以下的大鲵幼苗每平方米放50尾,规格6~10㎝的大鲵幼苗每平方米放30尾,规格10~15㎝的大鲵幼苗每平方米放20尾,规格15~20㎝的大鲵幼苗每平方米15尾。

换水量逐渐加大由1/3至1/2,再由1/2至2/3,换水次数由3d换一次至2d换一次,再由2d换一次至每天换一次。

五:疾病防治:坚持预防为主,治疗为辅。

养殖期内定期使用较为温和的消毒药。

如碘、季铵盐、二氧化氯等。

常见病有以下几种。

①水霉病:主要发现在孵化过程,稚鲵及幼鲵早期,可通过及时换水或换池,卵和幼鲵可用3~4﹪食盐浸泡5~10min。

②皮肤溃烂病:可将受伤大鲵隔离,注射青霉素50000~100000IU/㎏体重,注射次数根据病情而定,同时在伤口处涂抹四环软膏、碘酒、紫药水等。

③颤抖病:病鱼在水中左右摇摆,后置不断颤动,不食,受惊后反应迟钝,并伴有腹水腹胀等症状。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

大鲵(Andrias davianus),俗称娃娃鱼,属两栖纲、有尾目、隐鳃鲵科,为我国特有的大型两栖动物,具有很高的食用、科研及药用价值。

近年来,大鲵作为一种新开发的名贵水产动物,越来越多的单位和个人从事大鲵的人工养殖,但人工养殖的大鲵由于技术不到位常患各种疾病,造成较大的损失。

其中大鲵常见病害有水霉病、肠炎病、烂尾病,“三病”死亡率可达40%~90%,因此,要坚持“预防为主,早发现,早治疗”的原则。

作者根据多年养殖大鲵的经验,采用综合防治技术,治疗率达90%以上,现将具体技术介绍如下,供广大养殖者参考。

一、大鲵感染水霉、肠炎、烂尾的危害症状

1、水霉病主要症状:观察病鲵可见其头部、躯干部、四肢、尾部有水霉寄生。

早期只见寄生部位边缘不明显的小白点,随后逐渐见到长出的棉絮状菌丝,感染部位肌肉溃烂,严重的出血。

四肢感染时会出现菌丝布满整个部位,刮除菌丝后,可见四肢上有许多肉瘤状圆点,并出血,触之病鲵有剧烈痛感。

开始感染时急噪不安地全池游动,有的在池中整个身体翻转,最后导致全身感染病菌,引起并发症。

病鲵无力地在池中游动,体质消瘦,行动迟钝,投喂饵料时不动不摄食,如处理不及时会导致死亡。

2、肠炎病主要症状:病鲵起初精神不振,食欲减少,严重的不摄食。

病鲵发病中期激动不安,在池中乱撞池壁,最后无力地伏于池底,活动减少。

观察其粪便不成形,入水不久后即散开,而正常的大鲵粪便入水后半小时后仍呈圆棒状。

人工投喂时,大鲵有吐食现象,即使吞下,不久又吐出。

后期脱皮严重,皮肤无光泽。

观察其泄殖孔呈红色,严重时,轻压腹部有血水流出,腹部膨胀。

解剖病死鲵,可见肠道发炎、充血,出现糜烂。

3、烂尾病主要症状:大鲵感染烂尾病主要表现为尾部病初充血,随后发炎糜烂,分泌白色黏液,并有臭味。

最后尾部肌肉腐烂,如不及时发现治疗,将难以治愈。

二、大鲵感染水霉、肠炎、烂尾的原因

1、水霉病病因:发病主要原因是由于人工搬动、运输或其它机械损伤时,致使大鲵表皮损伤,给水霉菌可乘之机。

此外,大鲵在越冬期,机体活动明显减少,从水中带来的一些杂物如藻类等很容易沉积在机体上,容易引发水霉菌在上面繁殖,进而侵入大鲵机体。

在用药物对大鲵池消毒时,由于药物浓度配制过高,大鲵容易产生应激反应如脱皮、体表分泌白色黏液。

如高锰酸钾具有腐蚀作用,浓度过高,会造成大

鲵体表皮肤的损伤而感染水霉。

2、肠炎病病因:发病原因主要是饲养员在投喂饵料时,对饵料常不消毒,如将鱼类、蛙类、虾类等活饵料直接放入大鲵养殖池。

由于这些饵料来自富营养化水体,携带致病菌的几率大,大鲵摄食后感染病菌而患病。

其次是水体受污染,导致大鲵养殖水的病菌较多。

再次是管理不到位,如没有及时对养殖池消毒,对大鲵饵料投喂过多,导致大鲵消化不良。

经过研究,大鲵肠炎病的病原为点状产气单孢杆菌。

3、烂尾病病因:发病原因主要是大鲵机体受伤,感染病菌致病。

三、流行情况

水霉病一年四季节均可发生,肠炎病发病季节多在4~9月,此时水温适宜大鲵生长,大鲵摄食饵料多。

幼鲵、成鲵、亲鲵都可感染此病。

烂尾病主要感染1~2kg的成鲵。

四、综合防治技术

1、养殖池建造技术

⑴ 大鲵养殖池要符合大鲵生物学特性要求,光照要暗,光照控制在300LX;⑵ 养殖池底要光滑,因为大鲵表皮天生很薄,容易造成损伤;⑶ 池子面积在1~2㎡,培育池有一定的高度(80~100㎝),防止

逃逸,一池一尾培育防止撕咬受伤;⑷ 池水排灌方便,有进出水口,水源充足、水质清新无污染。

2、做好大鲵池清洁卫生

在大鲵池粗糙的表面与死角,极易藏污纳垢,是水霉等病菌滋生的场所,同时也是清洁的难点,要定期做好全池排污,对于死角要特别仔细。

当天投喂的饵料,第二天要检查其摄食情况,及时将池中残饵拣出,防止饵料变质滋生水霉,避免水质污染。

3、加强大鲵的培育

对于成鲵要供应充足的饵料,让其摄食;对于大鲵亲本正处于产后体虚阶段,同时精卵巢也正处于退化与吸收的阶段,要给大鲵亲本大量的营养物质,使其产后迅速恢复健康,增强机体对病菌的抵抗力。

根据亲体的摄食强度,除了投喂相应的适口饵料外,还要做到饵料多样化,要在饵料中添加一定量的维生素和氨基酸,最大限度地保证其营养物质的供应,为精卵巢的发育准备充足的营养。

注意饵料的投喂方法,具体做法是:每尾大鲵每次的投饵料量为其体重的2%~3%为宜,要求每对大鲵称重一次,投喂频率为水温在10℃左右是为每隔7天投饵一次,水温在15℃左右是为每隔四天投饵一次,水温在20℃左右是为每隔二天投饵一次。

4、加强大鲵养殖的日常管理

⑴ 作好大鲵饵料的消毒工作,大鲵饵料一般以鱼虾等为主,对于来自富营养化水体中的鱼虾等活饵料,冬季携带水霉菌的几率高。

在人工投喂前应作好消毒杀菌工作,方法是用2%~3%食盐水对活饵料浸泡10~15分钟,可有效杀灭一些水霉菌等致病菌,也可以将活饵料切成块,然后消毒后投喂;⑵ 做好通风工作,一般将大鲵饲养房的门窗紧闭,但大鲵主要以肺呼吸,所以要定期开窗,进行气体交换,有条件的可以安装排通风机;⑶ 观察大鲵的摄食情况,及时投喂饵料;

⑷ 定期对大鲵池消毒,杀灭水中病原菌。

在大鲵运输、搬动、检查性腺发育、副性征等时,操作要细心,防止大鲵机体受伤。

在引种放养前,要挑选机体健壮、无病无伤的大鲵,入池时用1%~2%食盐水浸泡大鲵2~3分钟,可取得预防的效果。

5、药物治疗技术

⑴ 水霉病的治疗

① 用毛刷等柔软工具清除大鲵体表上寄生的水霉菌,再将池水放干,让大鲵在无水状态下保持30分钟。

② 发现大鲵体表寄生水霉,可用高锰酸钾15ppm的水溶液,用棉球直接轻擦病烂处消毒,反复用3~5次,即可痊愈。

对于稚鲵用2%食盐溶液消毒3

分钟,每天一次,连用3天。

⑵ 肠炎病的治疗

发现大鲵患病,要及时隔离治疗,同时对所有用具用20ppm高锰酸钾溶液消毒;用抗生素药物治疗。

具体办法是对于能摄食的病鲵,用土霉素一片插入饵料鱼块中投喂,连用一周;对于不摄食的病鲵,要用腹腔注射硫酸庆霉素的办法,剂量为1万单位每公斤病鲵体重,连续注射3天,每天一次。

⑶ 烂尾病的治疗

烂尾病要及时注射抗生素,剂量控制在1万单位每公斤病鲵体重。

6、大鲵用药后的应对管理措施

大鲵患病后,一般停止摄食,活动减少,严重者皮肤分泌油状液体,病情严重时有臭味,如患烂尾病时常分泌一种白色的臭味黏液。

有的大鲵用药一段时间后,还是不摄食。

因此,要及时做好清洗工作,加入清水,用常流水饲养,做好暂养护理工作。

用高锰酸钾溶液对大鲵消毒后,因高锰酸钾有腐蚀作用,常对大鲵皮肤造成伤害,大鲵常在短时间内脱皮,要及时用捞网将脱皮捞出,做到不交叉感染。

对于用药治疗有效果但仍不摄食的大鲵,要从改善饵料上应对,用鱼类投喂时,要将鱼头、鱼大刺、鳍条等去掉后,

切成较小的鱼块,做到让大鲵摄食时适口,饵料除了要进行消毒外,应从小量投喂到逐步加到原来水平,投喂次数也不要过多,一次投喂摄食后,要过几天让其消化一段时间,再继续投喂。

7、给大鲵注射抗生素等药物时的技巧

由于大鲵个体较大,又是软骨动物,活动能力强,具有喜静怕惊,喜暗怕光等特性。

因此,在给大鲵注射药物时,除了要保证大鲵的安全外,也要防止大鲵咬伤人。

根据经验做法,先将药物配好,吸好药液到注射器后,两人用担架将大鲵从池中捉起,再放入塑料大盆中,此时,辅助人员要防止其爬出盆外,待其安静后,用手帕打湿后,盖到大鲵头部上,可以有效减少其掉头咬人和翻动躯体,最后注射。