中国古代科举制度 PPT

合集下载

中国的科举制度.ppt

吾不知既去之后,秋波何往。意者凝眸于庭院, 掩泪于珠帘,不过怨粉愁香,凄其独对耳。唯是 庭院将归,珠帘半闭,而嫣然美盼,似恍惚其欲 接者奚为乎?所云渺渺愁余,转正有转于愁之中 者。虽使关羞目于灯前,不若此时之心荡矣。

中比(两股): 此一转也,以为无情耶?转之不能忘情可知也。

以为有情耶?转之不为情滞又可知也。人见为秋 波转,而不见此一转也,以为情多耶?吾惜其止 此一转也。以为情少耶?吾又恨其余此一转也。 彼知为秋波一转,而不知吾之魂梦有与为千万转 者。吾即欲闭目不窥,其如一转之不可却何! 过接:噫嘻!

始自武德辛巳岁(唐高祖武德四年,621)四月 一日,敕诸州学士及白丁,有明经及秀才、俊士、 进士,明于理体,为乡里所称者,委本县考试, 州长重覆,取其合格,每年十月随物入贡。斯我 唐贡士之始也。 ――《唐摭言》

二、科举考试的内容

明经:经义策,帖经。 进士:时务策,帖经,杂

文。 杂文:箴、铭、论、表和

四、宋代科举的变革

方今中外兵百万,提强黜 弱,日决自上前,出无敢 悖者。惟岁取儒为吏,官 下百数,常常赘戾,以其 授于人而不自决致也。为 国家天下,止文与武二柄 取士耳,无为其下鬻恩也。 ――《宋史》卷一五五 《选举志》

糊名、弥封

誊录

清代鄉會試例將士子墨卷交謄錄生用硃筆謄寫,以免字跡洩露考生身 份,發生弊端。謄錄生僅謄正文,不謄添註塗改文字。硃卷為考官親 閱,故上有圈點及批語。本件為康熙三年(1664)甲辰科會試第一 名沈珩硃卷。

后结:有双文之秋波一转,宜小生之眼花撩乱也 哉!抑老僧四壁画西厢,而悟禅恰在个中。盖一 转也,情禅也,参学人试于此下一转语。

八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于 咸阳之郊所坑者。

--顾炎武

三句承题,两句破题。摆尾摇头,便道是圣门高

中比(两股): 此一转也,以为无情耶?转之不能忘情可知也。

以为有情耶?转之不为情滞又可知也。人见为秋 波转,而不见此一转也,以为情多耶?吾惜其止 此一转也。以为情少耶?吾又恨其余此一转也。 彼知为秋波一转,而不知吾之魂梦有与为千万转 者。吾即欲闭目不窥,其如一转之不可却何! 过接:噫嘻!

始自武德辛巳岁(唐高祖武德四年,621)四月 一日,敕诸州学士及白丁,有明经及秀才、俊士、 进士,明于理体,为乡里所称者,委本县考试, 州长重覆,取其合格,每年十月随物入贡。斯我 唐贡士之始也。 ――《唐摭言》

二、科举考试的内容

明经:经义策,帖经。 进士:时务策,帖经,杂

文。 杂文:箴、铭、论、表和

四、宋代科举的变革

方今中外兵百万,提强黜 弱,日决自上前,出无敢 悖者。惟岁取儒为吏,官 下百数,常常赘戾,以其 授于人而不自决致也。为 国家天下,止文与武二柄 取士耳,无为其下鬻恩也。 ――《宋史》卷一五五 《选举志》

糊名、弥封

誊录

清代鄉會試例將士子墨卷交謄錄生用硃筆謄寫,以免字跡洩露考生身 份,發生弊端。謄錄生僅謄正文,不謄添註塗改文字。硃卷為考官親 閱,故上有圈點及批語。本件為康熙三年(1664)甲辰科會試第一 名沈珩硃卷。

后结:有双文之秋波一转,宜小生之眼花撩乱也 哉!抑老僧四壁画西厢,而悟禅恰在个中。盖一 转也,情禅也,参学人试于此下一转语。

八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于 咸阳之郊所坑者。

--顾炎武

三句承题,两句破题。摆尾摇头,便道是圣门高

科举制度PPT课件

• 乡试:省级考试,每三年一次,八月举行,称“秋闱”,考中者 称为“举人”,其中第一名称为“解元”。(发榜图)

• 会试:中央级考试,在乡试后第二年举行,试期在春季二月,称 “春闱”,考中者称为“贡士”,第一名称为“会元” 。进入宫 廷参加殿试;

• 殿试:考中者称为“进士”,发榜分为三甲,第一甲的三人,称 “状元、榜眼、探花”,赐进士及第,二甲赐进士出身,三甲赐 同进士出身。

诗赋 时务策写作

“三老明经, 五十少进士”

十分 之一

六十 分之一

制 生源更广,也有常

科录取过的,在职

科 官员

科目 繁多

———. —

————

每年分期举行的称常科,由皇帝下诏临时举行的考试称制科。

PPT学习交流

17

宋朝 -- 科举制度的发展

公元960年,宋太祖赵匡胤发动“陈桥兵变”,夺取了后周政

权,建立起北宋王朝。为进一步杜绝武将拥兵自重的状况,他任用

九品中正制是魏晋南北朝时期一种重要的官吏选拔制度。又名 九品官人法,分为九个等级,作为政府选用官吏的依据。

中正:有名望的推荐官,人才的等级由他们评定。是魏文帝曹 丕为了拉拢士族而采纳陈群的意见。曹丕篡汉前夕即延康元年 (220 年)由魏吏部尚书陈群制定。此制至西晋渐趋完备,南北朝时又有所 变化。这一制度创始于曹魏,发展成熟于两晋,衰落于南北朝时期, 废除于隋朝,随之科举制形成。九品中正制度是继承东汉官吏选拔 制度又加以改革的结果。东汉选拔官吏,主要是依据儒家的道德行 为标准,宗族乡党的评定成为政府选拔官吏(具体途径是察举﹑征辟) 的主要甚至唯一的依据。

试三级,每三年一次。元朝统治者把全国各族人民分为四等:第 一等是蒙古人,第二等是色目人(指西域各部及中亚地区各族人 民),第三等是汉人,第四等是南人(指南宋统治下的江南汉人 和西南各少数民族)。据《元史·选举志》、《续通考·选举》 等书的记载统计,元代共举行科举考试16次,仅录取进士1135人。 汉族儒生想通过科举进入仕途非常困难。使得广大知识分子前途 渺茫,被迫放弃学业,以至一时“天下习儒者少”。

• 会试:中央级考试,在乡试后第二年举行,试期在春季二月,称 “春闱”,考中者称为“贡士”,第一名称为“会元” 。进入宫 廷参加殿试;

• 殿试:考中者称为“进士”,发榜分为三甲,第一甲的三人,称 “状元、榜眼、探花”,赐进士及第,二甲赐进士出身,三甲赐 同进士出身。

诗赋 时务策写作

“三老明经, 五十少进士”

十分 之一

六十 分之一

制 生源更广,也有常

科录取过的,在职

科 官员

科目 繁多

———. —

————

每年分期举行的称常科,由皇帝下诏临时举行的考试称制科。

PPT学习交流

17

宋朝 -- 科举制度的发展

公元960年,宋太祖赵匡胤发动“陈桥兵变”,夺取了后周政

权,建立起北宋王朝。为进一步杜绝武将拥兵自重的状况,他任用

九品中正制是魏晋南北朝时期一种重要的官吏选拔制度。又名 九品官人法,分为九个等级,作为政府选用官吏的依据。

中正:有名望的推荐官,人才的等级由他们评定。是魏文帝曹 丕为了拉拢士族而采纳陈群的意见。曹丕篡汉前夕即延康元年 (220 年)由魏吏部尚书陈群制定。此制至西晋渐趋完备,南北朝时又有所 变化。这一制度创始于曹魏,发展成熟于两晋,衰落于南北朝时期, 废除于隋朝,随之科举制形成。九品中正制度是继承东汉官吏选拔 制度又加以改革的结果。东汉选拔官吏,主要是依据儒家的道德行 为标准,宗族乡党的评定成为政府选拔官吏(具体途径是察举﹑征辟) 的主要甚至唯一的依据。

试三级,每三年一次。元朝统治者把全国各族人民分为四等:第 一等是蒙古人,第二等是色目人(指西域各部及中亚地区各族人 民),第三等是汉人,第四等是南人(指南宋统治下的江南汉人 和西南各少数民族)。据《元史·选举志》、《续通考·选举》 等书的记载统计,元代共举行科举考试16次,仅录取进士1135人。 汉族儒生想通过科举进入仕途非常困难。使得广大知识分子前途 渺茫,被迫放弃学业,以至一时“天下习儒者少”。

《中国科举制度》课件

清代科举考试主要采用八股文形式, 要求考生按照固定的格式和韵律进行 写作。

03 科举制度的影响

对古代社会的影响

促进社会流动

科举制度打破了世袭制 ,为寒门学子提供了上 升通道,促进了社会阶

层的流动。

强化中央集权

科举考试由中央统一组 织,通过考试选拔官员 ,加强了中央对地方的

控制力。

推动文化传承

科举制度以儒家经典为 考试内容,促进了中华

唐代科举

01

02

03

创立与发展

科举制度在唐代开始创立 ,经过唐太宗、武则天等 人的发展,逐渐完善。

主要科目

唐代科举主要有明经、进 士等科目,其中进士科最 为重要。

选拔标准

唐代科举选拔注重考生的 文化素养和才华,考试内 容以经史、诗赋为主。

宋代科举

改革与创新

宋代对科举制度进行了重 大改革,扩大了科举取士 的范围,提高了科举的地 位。

科举制度需要改革以适应值

科举制度的某些方面具有一定的借鉴价值,如公平竞争、选拔机制 等。

05 科举制度的遗产

教育遗产

1 2 3

促进了古代教育的发展

科举制度为古代士人提供了一个公平的竞争平台 ,激发了人们的学习热情,推动了教育事业的发 展。

培养了大量优秀人才

美国公务员制度

中国科举制度对美国的公务员制度 也有一定的影响,体现在选拔和考 核方面。

04 科举制度的评价

积极评价

公平竞争

科举制度打破了门第和出身的限 制,为有才学的人提供了公平竞

争的机会。

提高文化素质

科举制度促进了教育普及和文化 素质提高,培养了大量人才。

选拔官员

科举制度为政府选拔了大量优秀 官员,提高了官员素质。

03 科举制度的影响

对古代社会的影响

促进社会流动

科举制度打破了世袭制 ,为寒门学子提供了上 升通道,促进了社会阶

层的流动。

强化中央集权

科举考试由中央统一组 织,通过考试选拔官员 ,加强了中央对地方的

控制力。

推动文化传承

科举制度以儒家经典为 考试内容,促进了中华

唐代科举

01

02

03

创立与发展

科举制度在唐代开始创立 ,经过唐太宗、武则天等 人的发展,逐渐完善。

主要科目

唐代科举主要有明经、进 士等科目,其中进士科最 为重要。

选拔标准

唐代科举选拔注重考生的 文化素养和才华,考试内 容以经史、诗赋为主。

宋代科举

改革与创新

宋代对科举制度进行了重 大改革,扩大了科举取士 的范围,提高了科举的地 位。

科举制度需要改革以适应值

科举制度的某些方面具有一定的借鉴价值,如公平竞争、选拔机制 等。

05 科举制度的遗产

教育遗产

1 2 3

促进了古代教育的发展

科举制度为古代士人提供了一个公平的竞争平台 ,激发了人们的学习热情,推动了教育事业的发 展。

培养了大量优秀人才

美国公务员制度

中国科举制度对美国的公务员制度 也有一定的影响,体现在选拔和考 核方面。

04 科举制度的评价

积极评价

公平竞争

科举制度打破了门第和出身的限 制,为有才学的人提供了公平竞

争的机会。

提高文化素质

科举制度促进了教育普及和文化 素质提高,培养了大量人才。

选拔官员

科举制度为政府选拔了大量优秀 官员,提高了官员素质。

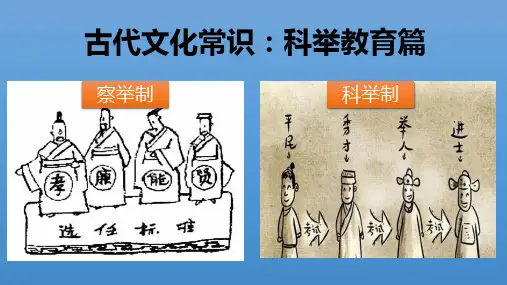

2024届高考语文第一轮专项复习——文化常识(科举教育) 教学PPT课件

古代文化常识:科举教育

古代学校

中国古代各级学校名称

【校】夏代学校的名称,举行祭祀礼仪和教习射御、传授书数的场所。 【庠】周代学校的名称。《孟子·梁惠王上》:“谨庠序之教,申之以孝悌之义。” 【序】殷商学校的名称。《孟子·滕文公》:“设为庠序学校以教之。”古人常以 庠序称学校。

【国学】先秦学校分为两大类:国学和乡学。国学为天子或诸侯所设,包括太学和 小学两种。太学、小学教学内容都是以“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)为主, 小学尤以书、数为主。 【乡学】与国学相对而言,泛指地方所设的学院。

【国子监】汉魏设太学,西晋改称国子学,隋又称国子监,从此国子监与太学互称, 都是最高学府,兼有教育行政机构的职能。如明代设“国子监”,而《送东阳马生序》 中则称之为“太学”。

【书院】唐宋至明清出现的一种独立的教育机构,是私人或官府所设的聚徒讲授、研 究学问的场所,宋代著名的四大书院是:江西庐山的白鹿洞书院、湖南长沙的岳麓书 院、河南登封的蒿阳书院和河南商丘的应天府书院。

【明经】指通晓经学,经学多指儒家经典。【明法】指通晓法律,能解决问题;

【尤异】指官吏政绩最好的。

【治剧】能治理好困难重重的郡县。

【兵法】指能征善战和通晓兵法。

【阴阳ห้องสมุดไป่ตู้异】懂得祛灾降魔。

【茂才】西汉称秀才,东汉后因避刘秀讳而称茂才,其义为“才能优异”,茂才为 州举。

古代文化常识:科举教育

察举制度

汉代察举主要科目

古代文化常识:科举教育

古代学官

中国古代学官名称

【学官】古代主管学务的官员和官学教师的统称。如祭酒、博士、助教、提 学、学政、教授和教习、教谕等。

【祭酒】古代主管国子监或太学的教育行政长官。战国时荀子曾三任稷下学 宫的祭酒,相当于现在的大学校长。唐代的韩愈曾任过国子监祭酒。

第4课_科举制度的创立PPT课件

Thinking In Other People‘S Speeches,Growing Up In Your Own Story

讲师:XXXXXX XX年XX月XX日

1、唐太宗:(1)大大扩充国学的规模; (2)进士科考中第一名称为——状元

2、武则天:首创殿试和武举 3、唐玄宗:(1)诗赋成为进士科主要考试内容

(2)曾8次面试科举应试者 三、科举制度的影响:

积极的:1、政治上:改善用人制度; 2、教育上:促进教育事业的发展; 3、文化上:促进文学艺术的发展。

消极的:1、考试内容成为束缚知识分子思想的枷锁。 2、科举制度也产生了家庭悲剧 。 3、科举制度导致官场腐败。

写在最后

经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More

You Know, The More Powerful You Will Be

Thank You

在别人的演说中思考,在自己的故事里成长

“五十少进士,三十老明经”

“慈恩塔下题名处,十七人中最少年” (白居易)

课堂小结

隋文帝 隋炀帝 唐太宗 武则天 唐玄宗

开始 分科 考试

正式 设置 进士科

扩充 国学 的规模

殿试、 武举 的开始

诗赋成 进士科

主考 内容

课堂小结:

一、科举制度诞生两件大事(诞生于隋朝)

1、隋文帝开始用分科考试的方法来选拔官员 2、隋炀帝正式设置进士科,标志着我国科举制度正式诞生 二、完善科举制度的三个关键人物:(唐朝时逐渐完善)

看书、讨论并归纳: 他们分别为科举制度的完善做了哪些贡献?

他为完善科举制采取了什么措施?

讲师:XXXXXX XX年XX月XX日

1、唐太宗:(1)大大扩充国学的规模; (2)进士科考中第一名称为——状元

2、武则天:首创殿试和武举 3、唐玄宗:(1)诗赋成为进士科主要考试内容

(2)曾8次面试科举应试者 三、科举制度的影响:

积极的:1、政治上:改善用人制度; 2、教育上:促进教育事业的发展; 3、文化上:促进文学艺术的发展。

消极的:1、考试内容成为束缚知识分子思想的枷锁。 2、科举制度也产生了家庭悲剧 。 3、科举制度导致官场腐败。

写在最后

经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More

You Know, The More Powerful You Will Be

Thank You

在别人的演说中思考,在自己的故事里成长

“五十少进士,三十老明经”

“慈恩塔下题名处,十七人中最少年” (白居易)

课堂小结

隋文帝 隋炀帝 唐太宗 武则天 唐玄宗

开始 分科 考试

正式 设置 进士科

扩充 国学 的规模

殿试、 武举 的开始

诗赋成 进士科

主考 内容

课堂小结:

一、科举制度诞生两件大事(诞生于隋朝)

1、隋文帝开始用分科考试的方法来选拔官员 2、隋炀帝正式设置进士科,标志着我国科举制度正式诞生 二、完善科举制度的三个关键人物:(唐朝时逐渐完善)

看书、讨论并归纳: 他们分别为科举制度的完善做了哪些贡献?

他为完善科举制采取了什么措施?

中国古代文化常识6科举制度课件63张PPT

二、有关考官、考生与考场的各种规定

(二)对考官的规定

• 乡、会、殿试的考官都由皇帝亲自派选。 • 乡试考官:一正一副,由进士出身的官员担任。 • 会试考官:由1位总裁,3-5位副总裁,

18位同考官,称“十八房”。 • 殿试考官:殿试名义上由皇帝主持,评卷官员称为读卷官。 • 回避制度:别头试(考官子弟另试)、乡试考官避有籍。 • 闭锁考院:会试考官上任,不许回家,直接赶到贡院住宿,

名落孙山时失意之诗

唐 罗邺《落第东归》: 年年春色独怀羞,强向东归懒举头。 莫道还家便容易,人间多少事堪愁。 唐 温宪(庭筠子)《题崇庆寺壁》: 十口沟隍待一身,半年千里绝音尘。 鬓毛如雪心如死,犹作长安下第人。

(郑延昌见此诗,荐于当事,宪乃得第。庭筠才思敏捷,时称“温八

叉”、每科考喜代为他人作,动辄“救数人”。)

正式名称:第一甲第一名、第一甲第二名、第一甲第三名

二、有关考官、考生与考场的各种规定

(一)对考生的规定:

填履历表:姓名、年龄、籍贯、婚否、三代(曾祖父、 祖父、父亲)、身材(如胖瘦等)、面貌(如白晳、 黑红、有无胡须等)

结保:考生五人结保,如有舞弊发生,则五人同罪。 点名与搜检:考生入场前点名与搜查携带的用品。

韩国恢复科举考试图

2006年10月1日,韩国老人参加Gwageo考试

韩 国 首 尔 恢 复 科 举 考 试 图

贡院旧照片

(坐朝问道 垂拱平章)

南京贡院旧照

贡院与号舍图 顺天贡院模型

两位考生在号舍中

• 左图:模拟考试情景 • 右图:考箱和考篮

陈独秀《实庵自传》(南京考场)

到了八月初七日,我们要进考场了。我背了考篮、书籍、文具、食粮 、烧饭的锅和油布,已竭尽了生平的气力,若不是大哥代我领试卷,我便 会在人丛中挤死。一进考棚,三魂吓掉了二魂半,每条十多丈长的号筒, 都有几十或上百个号舍,号舍的大小仿佛现时警察的岗棚,然而要低得多 ,长个子站在里面,是要低头弯腰的,这就是那时科举出身的大老以尝过 “矮屋”滋味自豪的“矮屋”。矮屋的三面七齐八不齐的砖墙,当然里外 都不曾用石灰泥过,里面蜘蛛网和灰尘是满满的,好容易打扫干净,坐进 去拿一块板安放在面前,就算是写字台。睡起觉来,不用说就得坐在那里 睡。一条号内,一两间空号,便是这一号的公共厕所,考场的特别名词叫 做“屎号”。……如果不幸坐位编在“屎号”,三天饱尝异味,还要被人 家议论是干了亏心事的果报。

七年级历史科举制度的创立和发展PPT优秀课件

只 注 重 门 第

上品无寒门,下品无势族。

——《晋书·刘毅传》

公门有公,卿门有卿。

——《晋书·王沈传》

世胄蹑高位,英俊沉下僚。

——西晋·左思《咏史诗》

废 止 九 品 中 正 制

隋文帝杨坚

下 令 “ 分 科 举 人 ”

541~604

弘农郡华阴县(今陕西华阴)人

589年,隋文帝统一中国后,废止九品中正制,下令“分科举人”,将选

创立殿试制

武则天改革科举制,在开设文举的同时也开设武举。为防止考生和考官 作弊,武则天创设了糊名制,这种办法行之有效,一直沿用至今。为了严防 选官舞弊,她还创立了殿试制度。

彩绘贴金陶武官俑

陕西省礼泉县郑仁泰墓出土

唐代彩绘涂金穿明光铠武士俑

武则天长安二年(702),始置武举制度。由兵部主考,考试科目有马

射、步射、平射、马枪、负重等。“高第者授以官,其次以类升”。唐朝大

将郭子仪就是武举出身。据统计,从唐武科正式开考,迄至清代光绪年间废

武科,有史籍可考的武状元共有171名。

唐朝彩绘釉陶文官俑

陕西省礼泉县郑仁泰墓出土

唐三彩文官俑

陕西省干县章怀太子墓出土

登科后

唐·孟郊

昔日龌龊不足矣,今朝放荡思无涯。 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

初建于南宋乾道四年(1168),后经不断扩建,至清同治年间巳形成一 座占地30余万平方米、考生号舍达20644间的中国最大科举考场。仅清代经过 江南乡试后考中状元者58名,占全国状元总数的一半以上。唐伯虎、郑板桥、 吴敬梓、吴承恩、方苞、袁枚、林则徐、邓廷桢、曾国藩、左宗棠、李鸿章、 陈独秀等历史名人均为江南贡院的考生或考官。

shào

三十老明经 五十少进士

古代文化常识(科举制) 课件 (共28张PPT)

明清科举简表

科别

内容

项目

考场 主考人 参加者 中者名称

日府、县 各省学政 童生(儒生) 生员(秀才) 三年之内两次

案首 - -

乡试(秋闱)

会试(春闱)

殿试

省城

京城贡院(礼部) 皇宫(宫殿)

朝廷特派官员

钦差大臣

皇帝

生员及监生

举人

贡士

举人

贡士

进士

子、卯、午、酉年八月, 乡试次年三月, 会试同年四月

科举制,即隋以后各封建王朝设科考 试选拔官吏的制度,由于分科取士而得名。 明清形成了完备的科举考试制度。

(科举制从隋朝大业元年(605年)开始实 行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后 一科进士考试为止,经历了一千三百多年.)

(二)科举制度的发展历程

1、科举制的创立:隋朝 (1)背景:魏晋以来选官注重门第,不利于选拔有真才实学的 人做官,为改变此弊端,隋朝创立了一种新的选官制度。 (2)创立:隋文帝开始用分科考试的方法选拔官员,隋炀帝时 正式设进士科,按考试成绩选拔人才,我国科举制度正式诞生。 2、科举制的完善:唐朝 完善措施:唐太宗时,扩充国学的规模,增加考试科目;武则 天时,大量增加科举取士的人数,首创武举和殿试;唐玄宗时, 诗赋成为进士科的考试内容。 3、科举制度的演变:明清时期实行八股取士,规定科举考试只 许在四书五经范围内命题,考生只能根据指定的观点答卷,不 准发挥自己的见解。 4、科举制度的废除:清朝光绪三十一年(1905)推行学校教育, 在我国封建社会延续了一千三百多年的科举制度被废除。

(三)与科举有关的内容

国子监 中国古代隋朝以后的中央官学,为中国

古代教育体系中的最高学府,又称国子学或国 子寺。在元、明、清三代国子监也是国家管理 教育的最高行政机关。

科举考试PPT课件10张

传承文化

科举考试促进了儒家文化的传承和发展,强 化了文化认同。

僵化思想

科举考试过于强调记忆和应试技巧,限制了 创新思维的发展。

02 科举考试的内容与形式

科举考试的主要科目

秀才科

主要考察儒学经义,要求考生熟读《论语》、《孟子 》等经典。

举人科

除了经义外,还需考察时务策,要求考生对时事有所 了解和思考。

隋唐时期

科举制度初步形成,分为进士、明经等科。

宋元明清时期

科举制度逐步完善,考试内容、形式和组织结构 不断调整。

晚清时期

科举制度逐渐衰落,最终于1905年被废除。

科举考试的重要性和影响

选拔人才

科举考试为各阶层人才提供了公平竞争的舞 台,促进了社会流动。

强化中央集权

科举考试选拔的人才多集中在中央政府,加 强了中央对地方的控制力。

科举考试中的趣闻轶事

考生因作弊被抓而剃发

在科举考试中,有些考生为了作弊会采取各种手段,但一旦 被发现,将会受到严厉的惩罚,甚至被剃发以示羞辱。

考生因紧张而晕倒

科举考试对考生来说意义重大,有些考生在考试过程中因为 紧张过度而晕倒,甚至有些考生因此再也没有参加过科举考 试。

科举考试的历史事件与传说

科举考试的起源与发展

进士科

最高级别的考试,主要考察文学、诗词、历史、政治 等方面的知识,难度最大。

科举考试的考试形式

笔试

考生需要在限定时间内完成试卷 ,内容多为主观题,要求 生的口头表达能力和思维敏捷度 。

科举考试的题目类型与难度

1 2

策论题

要求考生就时务或政策提出自己的看法和建议, 难度较大,需要考生具备分析和解决问题的能力 。

强化应试教育倾向

人教版七年级历史下册4.科举制的创立ppt课件

科举制的创立

人生四大喜事:

久旱逢甘霖, 他乡遇故知, 洞房花烛夜, 金榜题名时。

欣赏黄梅戏

我国的科举制是什么时候诞生的?

有一种广东小吃,用猪瘦肉丸、 猪肝片、猪粉肠加入粥中煮熟 而成。色白鲜明,糜水交融, 味鲜香厚。它叫及第粥。

影视剧作《天下无贼》

黎叔:21世纪什么最贵?——

人才

科举制的诞生

科举制的结束

张之洞 袁世凯

★1905年9月2日,袁 世凯、张之洞奏请立停 科举 。延续1300多年的 科举制废除了。(清朝 末年被废除)

课后思考

学习了科举制后,请想一想,你对现在 的考试制度和考试形式有怎样的想法,敢大 提出自己的看法和合理的建议吗?

考考你

1、我国科举制正式诞生于( ) D

A、唐玄宗时 B、武则天时 C、唐太宗时 D、隋炀帝时

• 进士科每年应举者少则八九百人,多则一二千人,而其中 能及第者不过十余人以至三十人左右,录取比例不过百分 之一二。

• 由于录取率低,有人从少年考到老年仍未中进士,而50 岁能考中进士的人也还算年轻,有“三十老明经,五十少 进士”的说法。

何谓“进士”?

• 进士重诗赋,诗赋则需要具有文学才能。进士科 得第很难,所以当时流传有"三十老明经,五十少 进士"的说法。

类似今天作文

看图:请你描述一个读书人的经历

对后世:

• 科举制度在我国封建社会延续了一千三百多年,直到清朝末年 废除。

生 员 童, 试 俗称 秀 才

)

(

举

人

,

乡 试

元 ”

第 一 名

称

“

解

( )

( )

贡

士

,

会 试

人生四大喜事:

久旱逢甘霖, 他乡遇故知, 洞房花烛夜, 金榜题名时。

欣赏黄梅戏

我国的科举制是什么时候诞生的?

有一种广东小吃,用猪瘦肉丸、 猪肝片、猪粉肠加入粥中煮熟 而成。色白鲜明,糜水交融, 味鲜香厚。它叫及第粥。

影视剧作《天下无贼》

黎叔:21世纪什么最贵?——

人才

科举制的诞生

科举制的结束

张之洞 袁世凯

★1905年9月2日,袁 世凯、张之洞奏请立停 科举 。延续1300多年的 科举制废除了。(清朝 末年被废除)

课后思考

学习了科举制后,请想一想,你对现在 的考试制度和考试形式有怎样的想法,敢大 提出自己的看法和合理的建议吗?

考考你

1、我国科举制正式诞生于( ) D

A、唐玄宗时 B、武则天时 C、唐太宗时 D、隋炀帝时

• 进士科每年应举者少则八九百人,多则一二千人,而其中 能及第者不过十余人以至三十人左右,录取比例不过百分 之一二。

• 由于录取率低,有人从少年考到老年仍未中进士,而50 岁能考中进士的人也还算年轻,有“三十老明经,五十少 进士”的说法。

何谓“进士”?

• 进士重诗赋,诗赋则需要具有文学才能。进士科 得第很难,所以当时流传有"三十老明经,五十少 进士"的说法。

类似今天作文

看图:请你描述一个读书人的经历

对后世:

• 科举制度在我国封建社会延续了一千三百多年,直到清朝末年 废除。

生 员 童, 试 俗称 秀 才

)

(

举

人

,

乡 试

元 ”

第 一 名

称

“

解

( )

( )

贡

士

,

会 试

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

宋代科举在考试内容上也作了较大的改革。宋代科 举基本上沿袭唐制,进士科考帖经、墨义和诗赋, 弊病很大。进士以声韵为务,多昧古今;明经只强 记博诵,而其义理,学而无用。王安石任参知政事 后,对科举考试的内容着手进行改革,取消诗赋、 帖经、墨义,专以经义、论、策取士。所谓经义, 与论相似,是篇短文,只限于用经书中的语句作题 目,并用经书中的意思去发挥。王安石对考试内容 的改革,在于通经致用。熙宁八年,神宗下令废除 诗赋、贴经、墨义取士,颁发王安石的《三经新义》 和论、策取士。并把《易官义》、《诗经》、《书 经》、《周礼》、《礼记》称为大经,《论语》、 《孟子》称为兼经,定为应考士子的必读书。规定 进士考试为四场:一场考大经,二场考兼经,三场 考论,最后一场考策。殿试仅考策,限千字以上。

隋:科举制的创立

• 中国古代科举制度最早起源于隋朝。 • 背景:隋朝之前,官员多从高门权贵 的子弟中选拔,并且升迁很快;而有 真才实学但出身卑微的人,却不能到 地方和中央担任高官。于是造成“上 品无寒门、下品无士族”的现象。

• 隋统一全国后,为了加强中央 集权,于是把选拔官吏的权力 收归中央,用科举制代替九品 中正制。

消极影响

1、束缚思想,阻碍学术发展。 2、科场舞弊带来虚伪性。 3、影响学校教育,使学校成为科举的附庸。 4、败坏学风、士风、腐蚀士人思想。

唐太宗重视科举

唐太宗重视人才的培 养和选拔,他即位后 大大扩充了国学的规 模,扩建学舍,增加 学员。贞观年间,增 加了考试科目,以进 士、明经两科为主。

武则天首创殿试

武则天也大力提倡 科举,大量增加科 举取士的人数。她 将应举的人,集中 到洛阳宫殿,亲自 出题面试,从而开 创了殿试制度。她 同时还开创了武举 制度。

唐玄宗重视诗赋

唐玄宗时,诗赋成为进 士科主要的考试容, 有利于唐诗的发展。他 在位期间,曾在长安、 洛阳宫殿八次面试科举 应试者,录取了很多有 才学的人。由于皇帝的 提倡,唐朝的诗歌得以 迅速发展,并成为唐朝 最主要的文学形式。

唐时科举考的科目

• 常设考试科目:秀才、明法、明书、明算、 明字、三史科、开元礼科 • 最为重要的科目:进士科和明经科

科举影响

• 积极方面 • 消极方面

积极影响

1、有利于封建中央集权的稳定和国家的统一;选 士大权归中央政府;相对保证官员素质;思想统一 于儒学。 2、相对客观公正。 3、一定程度上促进学校的发展。

英国大百科全书中说:我们所知道的最早的考试制度,是中 国所采用的选举制度,及其定期举行的考试伟大的民主革命 家孙中山说过:现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。 穷流溯源,英国的考试制度,原来是从我们中国学过去的。 中国古代考试选官制度对世界文明发展产生过一定影响。

明:科举制的鼎盛 The Peak Phase

元朝灭亡后, 明王朝建立, 科举制进入 它的鼎盛时期

明代正式科举考试分为乡试、 会试、殿试三级

殿试之后,状元授翰林院修撰,榜 眼、探花授编修

皇榜

状元打马游街

明代乡试、会试头场考八股文

清:科举制的消亡

• 作弊

• 最后一次科举 考试的 金榜

科举考试

从宋代开始,科举开始实行糊名和誉录,并建立防 止徇私的新制度。从隋唐开科取士之后,徇私舞弊 现象越来越严重。对此,宋代统治者采取了一些措 施,主要是糊名和誊录制度的建立。糊名,就是把 考生考卷上的姓名、籍贯等密封起来,又称"弥封"或 "封弥"。宋太宗时,根据陈靖的建议,对殿试实行糊 名制。后来,宋仁宗下诏省试、州试均实行糊名制。 但是,糊名之后,还可以认识字画。根据袁州人李 夷宾建议,将考生的试卷另行誊录。考官评阅试卷 时,不仅仅无法知道考生的姓名,连考生的字迹也 无从辨认。这种制度,对于防止主考官徇情取舍的 确发生了很大的效力。但是,到了北宋末年,由于 政治日趋腐败,此项制度也就流于形式了。宋代在 考试形式上的改革,不但没有革除科举的痼疾,反 而使它进一步恶化。

• 隋炀帝大业三年开设进士科,科举 制度正式诞生。采用试策取士的办 法来选取进士,在当时虽是草创时 期,并不形成制度,但把读书、应 考和作官三者紧密结合起来,揭开 中国选举史上新的一页。

唐:科举制的完善

• 唐承隋制,继承和完善科举制度。 • 其基本做法是设立科目,以考试举 士,故称“科举” • 唐太宗、武则天、唐玄宗是完善科 举制的关键人物。

科举制度

• 科举是通过考试选拔 官吏。由于采用分科 取士的办法,所以叫 做科举。科举制从隋 朝大业元年(605年) 开始实行,到清朝光 绪三十一年(1905年) 举行最后一科进士考 试为止,经历了1300 多年。

十年寒窗无人问 一朝成名天下知

科举阶段

• 起源阶段 • 完善阶段 • 发展阶段 • 鼎盛阶段 • 消亡阶段

科 举 图 解

宋:科举制的发展

首先,宋代的科举放宽了录取和作用的范 围。宋代进士分为三等:一等称进士及等; 二等称进士出身;三等赐同进士出身。由 于扩大了录取范围,名额也成倍增加。唐 代录取进士,每次不过二、三十人,少则 几人、十几人。宋代每次录取多达二、三 百人,甚至五、六百人。对于屡考不第的 考生,允许他们在遇到皇帝策试时,报名 参加附试,叫特奏名。也可奏请皇帝开恩, 赏赐出身资格,委派官吏,开后世恩科的 先例。

宋代确立了三年一次的三级考试制度。宋初科举, 仅有两级考试制度。一级是由各州举行的取解试, 一级是礼部举行的省试。宋太祖为了选拔真正踏实 于封建统治而又有才干的人担任官职,为之服务, 于开宝六年实行殿试。自此以后,殿试成为科举制 度的最高一级的考试,并正式确立了州试、省试和 殿试的三级科举考试制度。殿试以后,不须再经吏 部考试,直接授官。宋太祖还下令,考试及第后, 不准对考官称师门,或自称门生。这样,所有及第 的人都成了天子门生。殿试后分三甲放榜。南宋以 后,还要举行皇帝宣布登科进士名次的典礼,并赐 宴于琼苑,故称琼林宴,以后各代仿效,遂成定制。 宋代科举,最初是每年举行一次,有时一、二年不 定。实英宗治平三年,才正式定为三年一次。每年 秋天,各州进行考试,第二年春天,由礼部进行考 试。省试当年进行殿试。