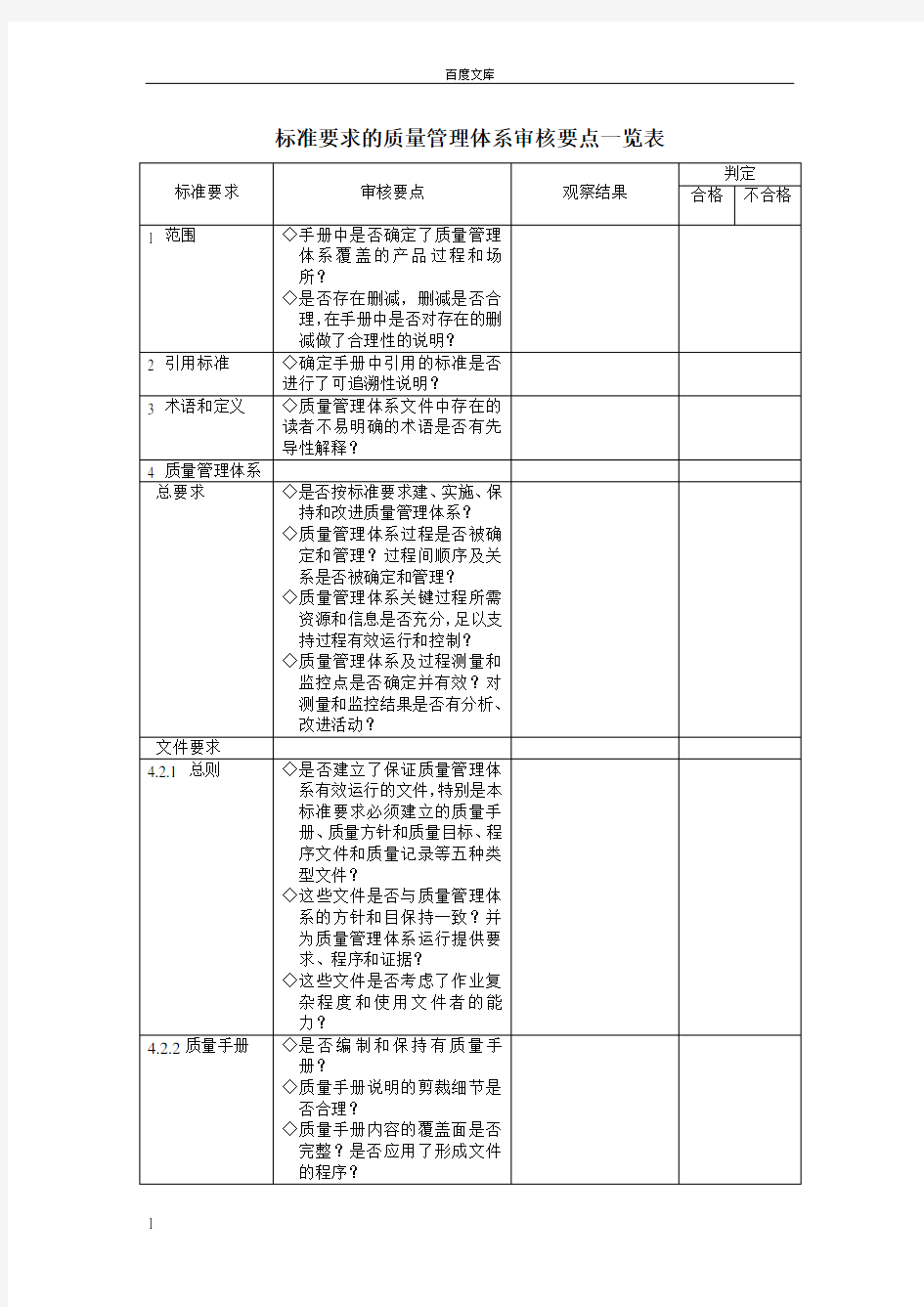

标准要求的质量管理体系审核要点一览表

标准要求的质量管理体系审核要点一览表

标准要求审核要点观察结果

判定

合格不合格

1 范围◇手册中是否确定了质量管理

体系覆盖的产品过程和场

所?

◇是否存在删减,删减是否合

理,在手册中是否对存在的删

减做了合理性的说明?

2 引用标准◇确定手册中引用的标准是否

进行了可追溯性说明?

3 术语和定义◇质量管理体系文件中存在的

读者不易明确的术语是否有先

导性解释?

4 质量管理体系

总要求◇是否按标准要求建、实施、保

持和改进质量管理体系?

◇质量管理体系过程是否被确

定和管理?过程间顺序及关

系是否被确定和管理?

◇质量管理体系关键过程所需

资源和信息是否充分,足以支

持过程有效运行和控制?

◇质量管理体系及过程测量和

监控点是否确定并有效?对

测量和监控结果是否有分析、

改进活动?

文件要求

4.2.1 总则◇是否建立了保证质量管理体

系有效运行的文件,特别是本

标准要求必须建立的质量手

册、质量方针和质量目标、程

序文件和质量记录等五种类

型文件?

◇这些文件是否与质量管理体

系的方针和目保持一致?并

为质量管理体系运行提供要

求、程序和证据?

◇这些文件是否考虑了作业复

杂程度和使用文件者的能

力?

4.2.2质量手册◇是否编制和保持有质量手

册?

◇质量手册说明的剪裁细节是

否合理?

◇质量手册内容的覆盖面是否

完整?是否应用了形成文件

的程序?

◇质量手册中各过程的描述是

否反映了组织所提供产品的

特点?

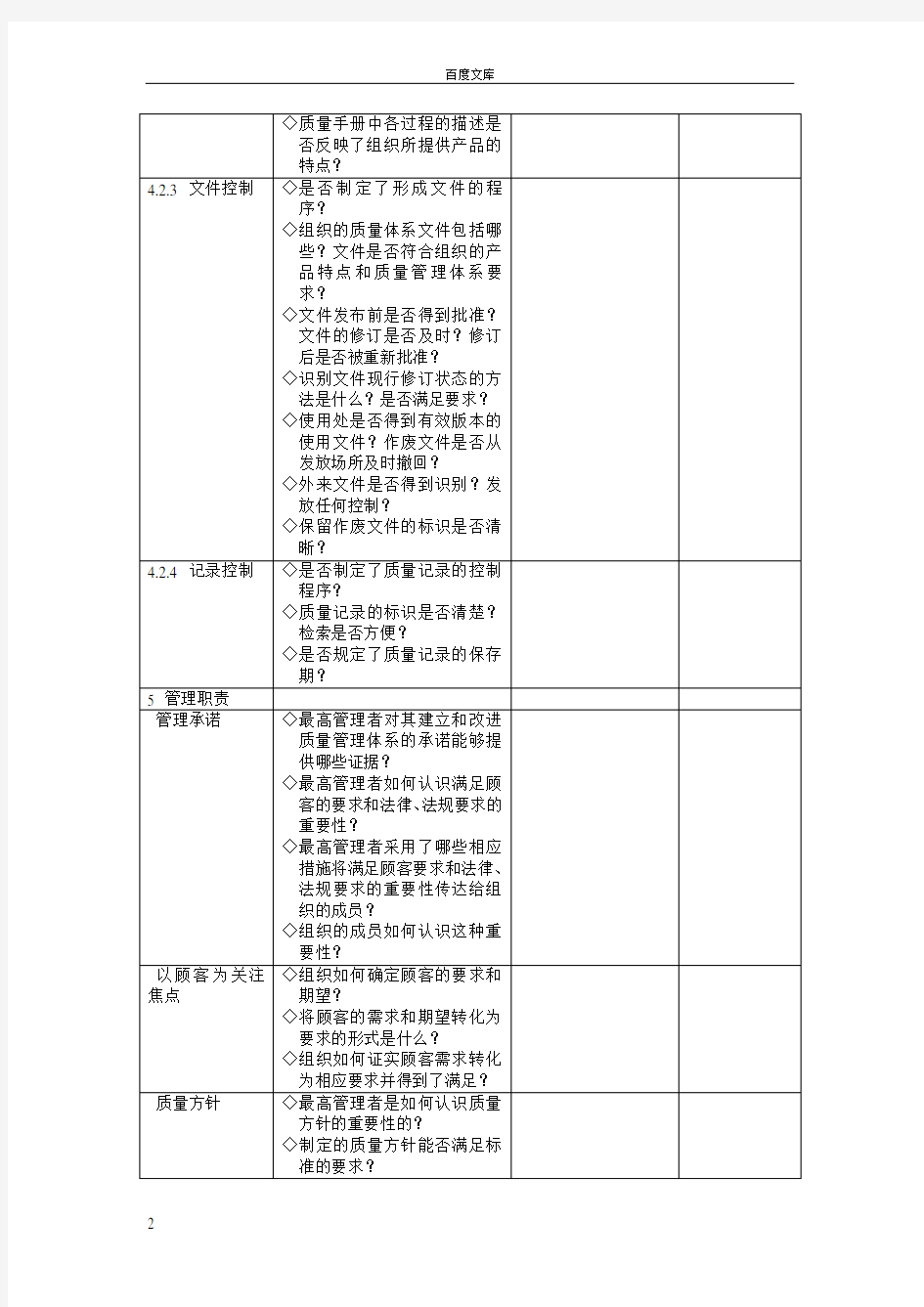

4.2.3 文件控制◇是否制定了形成文件的程

序?

◇组织的质量体系文件包括哪

些?文件是否符合组织的产

品特点和质量管理体系要

求?

◇文件发布前是否得到批准?

文件的修订是否及时?修订

后是否被重新批准?

◇识别文件现行修订状态的方

法是什么?是否满足要求?

◇使用处是否得到有效版本的

使用文件?作废文件是否从

发放场所及时撤回?

◇外来文件是否得到识别?发

放任何控制?

◇保留作废文件的标识是否清

晰?

4.2.4 记录控制◇是否制定了质量记录的控制

程序?

◇质量记录的标识是否清楚?

检索是否方便?

◇是否规定了质量记录的保存

期?

5 管理职责

管理承诺◇最高管理者对其建立和改进

质量管理体系的承诺能够提

供哪些证据?

◇最高管理者如何认识满足顾

客的要求和法律、法规要求的

重要性?

◇最高管理者采用了哪些相应

措施将满足顾客要求和法律、

法规要求的重要性传达给组

织的成员?

◇组织的成员如何认识这种重

要性?

以顾客为关注焦点◇组织如何确定顾客的要求和期望?

◇将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么?

◇组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足?

质量方针◇最高管理者是如何认识质量

方针的重要性的?

◇制定的质量方针能否满足标

准的要求?

◇质量方针与质量目标的关系

是否明确?

◇组织采用什么措施传达质量

方针?

◇组织各层次对质量方针的理

解程度如何?

◇质量方针的评审及修改状态

是否符合文件控制的要求?策划◇质量目标的设定是否在相关

层次上得到分解?分解是否

适宜?

◇质量目标是否与质量方针给

定的框架一致?

◇质量目标是否具有可测量

性?测量方法是否明确?

5.4.2 质量管理体系策划◇质量管理体系策划的输出是否形成了文件?

◇实现质量目标的资源是否齐备?

◇质量目标实现的程度如何?◇质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续性改进?

◇质量管理体系策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理体系的完整性?

职责、权限和沟通

5.5.1 职责和权限◇对应组织质量管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?

◇部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?

◇各部门负责人及岗位科研人员是否明确自己的职责、权限及相互关系?

5.5.2 管理者代表◇管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限?效果如何?

◇如果管理者代表是一组人,职责是否清楚?

5.5.3 内部沟通◇组织内沟通工具有哪些?

◇各类人员是否了解组织的质

量管理体系的运行状况?

管理评审◇最高管理者如何认识管理评

审的重要性?

◇是否保存了管理评审的记

录?

◇管理评审的执行人、时间间

隔、输入及输出是否符合标准

的规定?

◇上次管理评审输出的改进措

施是否进行了跟踪验证?

6 资源管理

资源提供◇最高管理者采取了何种途径

确定所需提供的资源?

◇为满足实现质量方针的质量

目标的要求,提供了哪些资

源?

◇提供的资源是否能确保提供

的产品达到顾客满意?

人力资源◇组织是否识别了从事影响质

量活动的各类人员的能力?

◇是否对人员能力的胜任情况

进行了考核?人员的安排是

否满足需求?

◇是否按需求安排了培训?

◇是否评价了培训的有效性?

◇科研人员的质量意识如何?

◇是否保持了适当的培训记

录?

基础设施◇为使产品符合要求,组织提供

了哪些设施、设备?

◇设施、设备是否符合实现产品

的需要?是否得到了维护?工作环境◇组织所处的工作环境条件是

否满足需要?是否的得到了管

理?

信息◇组织是否建立了质量与可靠

性信息系统?

◇是否确定可信息的收集、分

析、处理、贮存、传递的途径、

方法和职责?

7 产品实现

产品实现的策划◇是否确定了产品实现过程?◇对产品实现过程是否形成了必要的文件?对于没有形成文件的过程和活动;如何实施?是否明确了必要的资源?

◇是否规定了相应的验证和确认活动及验收准则?

◇是否规定可必要的质量记录?

◇是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划(质量保证大纲)?

与顾客有关的

过程

7.2.1 与产品有◇组织如何确定顾客的要求?

关的要求的确定◇顾客要求是否形成文件?

◇强制性标准和法律、法规要求

有哪些?是否进行了有效控

制?

7.2.2 与产品有关的要求评审◇对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求?

◇评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录?

◇产品要求更改后,相关文件是否被及时更改?相关人员是否了解了更改情况?

7.2.3 顾客沟通◇组织对有关产品信息、问询、

合同或订单的处理、包括对其

的修订、顾客反馈,包括顾客

投诉诸反面与顾客的沟通作

了哪些安排?

◇这些安排是否得到了实施?

◇实施的效果如何?

设计和开发

7.3.1设计和开发策划◇组织对产品设计和开发是否进行了策划?策划的阶段是

否符合产品的特点?

◇策划的输出是否形成了文件?是否包含了策划的阶段、活动和职责权限?

◇对参与设计、开发不同组别之间的接口规定是否明确?是

否进行了管理?沟通的效果

如何?

◇必要时,策划的输出是否随设计和(或)开发的进展而更

新?

7.3.2 设计和开发输入◇设计和(或)开发输入是否形成文件?

◇是否及时评审了设计和(或)开发输入的适宜性?

◇设计和(或)开发的输入是否完整?

7.3.3 设计和开发输出◇设计和(或)开发输出文件有那些?

◇设计和(或)开发输出文件发放前是否进行了评审和批准?

◇设计和(或)开发输出是否满足输入的要求?如何证实?

7.3.4 设计和(或开发评审◇设计和(或)开发过程中是如何体现系统的设计和(或)开

发评审?

◇设计和(或)开发评审的阶段、

目标、参加人员等是否符合策划规定的要求?

◇在评审中识别出的问题是否得到了解决?

◇评审记录是否包括了评审结果和跟踪措施?

7.3.5 设计和开发验证◇是否实施了设计和(或)开发确认?

◇确认的时间、方法是否符合规定要求?

◇如果实施局部确认、局部确认的范围、时间、方法是否符合规定要求?

◇是否记录了确认结果及跟踪措施?

7.3.7 设计和开发更改的控制◇设计和(或)开发更改是否形成了文件?

◇是否对更改进行了评价?

◇如有验证和确定活动、采用的方法是否符合规定要求?

◇实施更改前是否得到了批准?

◇是否记录了确认结果及跟踪措施?

7.3.8 新产品试制◇组织是否编制了新产品试制过程的控制文件?

◇是否按计划开展了工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴

定和产品质量评审?

◇是否对试制过程中暴露的质量问题进行跟踪管理,技术状

态的更改符合设计和开发更

改的控制要求?

◇是否保存了试制过程和采取任何措施记录?

7.3.9 试验控制◇组织是否编制了试验大纲?

试验大纲是否经顾客同意?

◇是否实施了试验前准备状态

检查?

◇是否对试验中暴露的问题进

行了原因分析并采取了相应

的措施?

◇是否按要求收集、整理、分析

和处理试验数据,并对试验数

据结果进行了评价?是否向

顾客通报了试验结果?

采购

7.4.1 采购过程◇是否规定了对供方的选择和

定期评价准则?实施情况如

何?

◇对供方的控制是否体现了采

购产品对随后实现过程及其

产品的影响程度?

◇是否记录了评价的结果和跟

踪措施?

7.4.2 采购信息◇是否清楚、明确规定了采购产

品的信息?

◇规定应该具备哪些采购文

件?

◇采购文件发放前,是否对规定

要求的适宜性进行了评审?

评审的方式是否有效?

7.4.3 采购产品的验证◇组织是否识别了对采购产品验证所需要的活动?这些活动是否得到了实施?

◇当需要在供方的现场实施验证时,是否在采购文件中做出了符合标准要求的规定?实施情况如何?

7.4.4 采购新设计和开发产品◇采购项目和供方的确定是否有论证报告并经审查批准?◇与供方签订技术协议证书或合同中是否明确了对供方的要求?

◇产品使用前是否经过了验证和确认?

生产和服务提供

7.5.1生产和服务的控制◇是否确定了生产和服务提供全过程?是否规定了相应的信息?包括必要的作业指导书?

◇是否按规定要求实施了对生产和服务提供过程的控制?◇生产和服务的设施、设备是否符合提供要求?是否进行了维护和保养?

◇监视和测量设备是否齐备,其测量能力是否满足所需要求?

◇提供中设定了哪些关键和关键过程?对其实施的监视活动是否满足规定要求?

◇提供过程中设定了哪些监视点?监视活动是否满足规定要求?

◇提供过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求?

7.5.2 生产和服◇当生产和服务提供过程的输

务提供过程确认出不能由后继的监视和测量

加以验证时,是否对这些过程

实现所策划的能力进行确

认?

◇对需要确认的生产和服务提

供的过程是否做出了安排并

进行了控制,是否按要求做好

了记录并予以保存?

7.5.3 标识和可追溯性◇是否在生产和服务提供的全过程对产品进行标识(包括在提供过程中对产品的测量状态进行标识)?

◇当有可追溯性要求时,是否控制和记录了产品的唯一性标准?

◇是否规定了在接受、生产、安装、交付等各阶段对产品进行标识,并且对标识的移植作了规定,以保证每一产品具有唯一性标识,有可追溯性要求时,能否实现?

7.5.4 顾客财产◇对顾客财产是否进行了标识、

验证、保护和维护?

◇当顾客财产出现问题时是否

记录?是否向顾客报告?

7.5.5 产品防护◇在生产和服务的全过程中是

否明确了需要实施防护(包括

标识、搬运、包装、储存和保

护)的产品类别和要求?

◇产品防护的实施是否符合要

求?是否有效?

7.5.6 关键过程◇组织是否编制了关键过程的

控制文件?

◇是否对关键过程进行了标

识?

◇是否编制了关键过程明细

表?

7.5.7 交付◇向顾客提供的产品是否经检

验和试验且合格?

◇是否向顾客提供了有关产品

质量状况的文件以及随机装

箱的文件和物品?

◇交付的产品是否经过顾客验

收且合格?

7.5.8 交付后的活动◇组织是否制定了交付后活动的实施、验证和报告的规定并

组织实施?

◇是否按规定的要求实施服务,如技术培训、技术咨询、安装

或维修、备件或配件提供以及

委派技术服务人员到使用现场服务等?

监视和测量装置的控制◇是否对确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别?是否配备了必要的监视和测量装置?

◇监视和测量装置的测量能力是否与测量要求相一致?

◇对监视和测量装置的控制是否满足标准中规定的各项要求?

◇发现监视和测量装置偏离校准状态时,对先前测量结果的有效性采取了那些复评方式?是否根据复评结果采取了响应的纠正措施?

◇用于监视和测量的软件,在使用前是否进行了确认?

◇除定期校准外,是否存在不定期校准和调整的情况?对这种情况的控制是否得当?

技术状态管理◇是否按要求建立了技术状态

管理制度?实施效果如何?

◇对产品的技术状态是否按要

求进行了标识、控制、记实和

审核的系统活动?

8 测量、分析和

改进

总则◇是否保证质量体系运行所需

的监视和测量活动进行了规

定、策划和实施?

◇在测量、分析个改进活动中是

否采用了统计技术?

◇监视和测量活动是否能确保

满足要求和实现改进?

◇是否有对持续改进的机会的

识别方法以及对持续改进的

文件规定,实施情况如何?监视和测量

8.2.1 顾客满意◇对顾客满意程度的信息规定

了哪些收集和分析方法?

◇这些收集和分析方法是否适

用?

◇组织是否按规定要求执行?

◇对顾客满意程度的分析结果

对改进起到了哪些作用?8.2.2 内部审核◇是否制定可形成文件的程

序?程序文件是否符合标准

要求?

◇是否对内部审核方案进行了

策划?策划的结果是否符合组织的现状?

◇是否按规定要求实施?

◇审核人员是否具备独立性?◇是否记录了审核中发现的问题?是否采取可纠正措施?

是否对纠正措施进行了验证和报告?效果如何?

8.2.3 过程的监视和测量◇“过程的监视和测量”活动是否覆盖了全部的产品实现过程?

◇是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程监视和测量方法?

◇是否按规定的要求进行了实施?效果如何?

◇是否对每一过程“持续满足其预期目的”的能力进行评审或评价,如何进行?

8.2.4 产品的监视和测量◇是否明确可在产品实现过程的哪些阶段需进行监视和测量?对监视和测量作了哪些规定?形成了哪些文件?

◇是否对产品特性按要求进行了监视和测量?

◇符合验收准则的证据是否形成了文件?是否表明经授权责任产品放行的责任者?

◇有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况?是否满足要求?

不合格品控制◇是否制定了程序文件?在程

序文件中是否规定了对不合

格产品的识别和控制?

◇是否明确了对不合格产品的

评审方式?评审结果是否得

到了实施?

◇不合格产品是否得到了纠

正?纠正后是否对其进行了

再次验证?

◇对交付和开始使用后发现产

品不合格时,组织是否采取了

措施?有效性如何?

◇是否明确让步处理需报告的

场合和部门?让步处理时是

否向顾客和有关部门报告?数据分析◇组织对哪些数据进行了分

析?采用了哪些统计技术?

◇分析的结果提供了哪些信

息?信息的利用程度如何?

◇组织是否能及时利用这些信

息来评价体系的有效性和适

宜性,寻找对体系改进的机

会?

改进

8.5.1 持续改进◇最高管理者如何认识“持续改

进”?

◇组织策划和管理了哪些持续

改进的过程?

8.5.2 纠正措施◇是否规定了程序文件?程序

文件是否包括了标准规定的

要求?

◇是否对包括顾客投诉在内的

不合格按规定的要求实施了

纠正措施?

◇纠正措施是否有效?

◇重大的纠正措施是否成为管

理评审的输入?

8.5.3预防措施◇是否制定了程序文件?程序

文件是否包含了标准规定的

内容?

◇如何识别和分析潜在不合

格?

◇实施了哪些预防措施?是否

符合规定要求?对组织的改

进是否起到作用?是否保存

了相应的记录?

◇重大的预防措施是否成为管

理评审的输入?

2015版质量管理体系审核要点

2015版质量与环境管理体系审核 注: 1、4.1、4. 2、6.1为管理层主管总体策划性条款; 2、7.1.6组织的知识:管理层和各个区域均涉及; 3、8.3 产品和服务的设计和开发一般不属于不适用条款 第一部分各部门审核要素分布 一、管理层 Q/E: 4、组织环境 4.1理解组织及其环境; 4.2理解相关方需求与期望 4.3确定管理体系范围(含质量管理体系不适用要求:设计开发一般不可以不适用;确定外包过程) 4.4管理体系及其过程 5.1领导作用 5.1.1 领导作用和承诺 5.1.2 以顾客为着焦点(Q) 5.2方针 5.2.1制定方针 5.2.2沟通方针 5.3组织的岗位职责和权限 6、策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2Q/6.1.4E策划应对风险和机遇的措施 6.2 目标及其实现策划 6.2.1目标 6.2.2实现目标的措施策划 6.3变更策划 7.1资源 7.1.1总则 7.1.6组织的知识 7.4信息沟通 7.5.1文件化信息总则 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则 9.3 管理评审 10.1改进总则 10.3持续改进 二、企管部 E/O 6.2目标及其实现的策划

6.2.1 质量与环境目标 6.2.2实现管理目标的策划 7.1资源 7.1.5监视和测量资源; 7.1.6(Q)组织的知识(包含环境方面知识) 7.5形成文件的信息 8.1Q运行的策划和控制 8.6Q产品和服务的放行(国家监督检验) 8.7Q不合格运行输出的控制 9.1.3Q分析与评价 9.2内部审核 10.2 不合格和纠正措施 6.1.2E环境因素 8.1E 环境运行策划和控制 三、安全环保部(含污水处理场) E 6.1.1E总则 6.1.2E环境因素 6.1.3E合规性义务 7.4E信息交流(新版标准的重点) 8.1E 环境运行策划和控制 8.2E环境应急准备与响应 9.1.1E环境绩效监视、测量与分析 9.1.2E环境合规性评价(含组织知识管理) 10.2E环境不符合和纠正措施 四、技术部门 7.1.6Q 组织的知识 8.5. 1Q生产和服务提供的控制 8.5.6Q变更控制 4.1理解组织及其环境; 4.2理解相关方需求与期望 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.2Q/6.1.4E策划应对风险和机遇的措施8.3Q 产品和服务的设计和开发 6.1.2E环境因素 8.1E 环境运行策划和控制 五、生产部门(负责设备管理) 7.1.3Q基础设施 7.1.4Q过程运行环境 7.1.6Q组织的知识 6.1.2E环境因素

质量管理体系现场审核记录填写要点

质量管理体系现场审核记录填写要点 质量管理体系现场审核记录填写要点 质量管理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款,当组织对某一条款删减时,在现场审核记录中应标出条款删减的编号并说明原因,不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括:现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实,能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据,具体要求如下: 4.1质量体系总要求 简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系,体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。 4.2.1文件要求总则 质量体系文件层次,质量手册,质量程序文件数量,作业文件数量,质量记录数量。 4.2.2质量手册 简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性,过程描述的符合性,是否引用程序文件。 4.2.3文件控制 审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查质量体系文件是否经审批,是否有受控标识(抽数量不

少于3个);需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本;外来文件是否有识别标识并受到控制,是否发放到需要的部门和场所;文件更改控制的符合性;作废文件控制的符合性。 4.2.4记录的控制 审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查到的质量记录名称、保存期限,以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。 5.1管理承诺 最高管理者如何作出管理承诺,包括:顾客要求,适用的法律法规要求、国家、行业标准,方针、目标、管理评审、资源保障。 5.2以顾客为关注焦点 最高管理者如何了解到顾客的要求,如何确保满足顾客的要求。 5.3质量方针 质量方针内容是否包括对满足要求和持续改进的承诺;制订的指导思想;如何贯彻实施;是否对适宜性进行定期评审。 5.4.1质量目标 质量目标是否分解,是否包括产品要求的内容,并可测量。

生产车间质量体系审核要点

观察了解操作者对文件规定是否熟悉,并按规定操作。查看设备、工装点检表,看作业前是否对设备、工装进行了检查,是否定期进行精度检修,发现的问题是否及时解决。查看所用的检测器具能否满足工艺要求,是否定期校准,是否超期使用.是否对质量数据进行记录,质量记录的填写是否作到了真实、完整、准确、清晰,并采用了适宜的统计技术以及统计技术的运用是否正确。 3、验证特殊工序受控情况,机械行业的特殊工序主要指铸造、锻造、热处理、油漆、焊接等工序.首先要看设备能否满足工艺要求,是否定期进行修理和维护,有无验收确认的记录。然后要验证是否对规定的工艺参数进行了监控,铸造工序要监控砂型硬度、浇铸温度、浇铸时间、浇铸进度;锻造工序要监控始锻和终锻温度:热处理要监控电压、电流,升温时间、升温速度、保温时间、出炉温度以及工作介质的化学成分;油漆工序要监控压缩空气压力、油漆粘度、烘干时间和烘干湿度等;焊接工序要监控电压、电流及焊材受控情况。特殊工序不仅要监控工艺参数,而且还要验证监控这些参数的检测试验设备是否处于受控状态,有无鉴别过程结果的技艺规定准则,以及从事特殊工序作业人员的岗位培训和资格认可情况。 4、除对关键工序和特殊工序受控情况进行验证外,还应关注现场其它方面情况,例如了解其它工序操作者持证上岗情况,对工艺文件熟悉情况,观察是否按工艺操作。在多品种大批量生产车间,应观察对外观、规格相似而用途不同的产品是否进行了区别际识:

在装配车间对有配组、配对装配的零件是否有相应的标识以防止错用、混用,对来自不同分承包方的同种产品和让步使用产品是否有可追溯性标识。观察是否按规定进行自检、首检、巡检.看最终检验文件是否为有效版本,看是否规定了检验项目、验收标准、检验手段和检验方法、检验记录、检验规程和产品出厂技术条件的内容是否一致。对不合格品看是否进行了隔离、标识和按规定权限进行评审。对返工返修产品是否进行重新检验并做相应记录。要验证检验记录的真实性、完整性以及是否有授权检验人员签名和检验日期,要验证检验人员持证上岗情况,注册资格证书注明的工种与实际工作的一致性。要观察作业环境的温度、湿度、粉尘、照明、通风等情况是否符合有关规定,观察具有精度要求的零件是否有工位器具,是否落地存放,搬运时是否野蛮装卸,能否防止磕碰划伤,在车间半成品库贮存的产品,看贮存条件是否符合规定要求,能否防止混料、锈蚀、损坏和丢失等情况的发生。

质量管理体系审核要点及方法

质量管理体系审核要点及方法 质量管理体系审核要点及方法九三二三厂质管部质量管理体系审核要点及方法标准条款(过程)审核要点审核策略/方法范围 1、组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?询问/确认 2、组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有?查问/确认4 质量管理体系 4、1 总要求 1、组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?概况切入审核 2、组织QMS过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理?概况切入审核 3、组织QMS过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控?选择过程审核 4、组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?概况切入审核 5、组织是否存在对产品质量有影响的外包过程?如有,在组织QMS是否明确,实施了控制?提问、确认 6、组织是否接受顾客对过程的监督,保持产品的可追溯性(军标要求)概况切入审核关于对

4、1中外包过程的审核提示:外包过程:是一个组织质量管理体系需要的,由组织外部机构履行的过程。 外包过程的控制: 4、1的意图是强调组织一旦选择使用影响其提供合格产品能力的外包过程,就应该重视该过程,必须表明,对该外包过程进行控制,以确保该过程的运行符合标准相关过程要求,并且符合组织的质量管理体系要求。 控制的程度、种类:视其重要程度和涉及的风险而定。应通过与外包过程提供者签订合同或协议规定以下内容:过程规范;或确认要求;法律法规或法则的要求;质量管理体系要求,包括过程的监视测量方法,过程实现目标和结果报告,组织实施现场检查,验证和/或审核等。 审核时注意:组织是否识别了外包过程?对外包过程的控制是否满足要求? 4、1 总要求注意与采购过程的区别,对外包过程控制中存在:没有与采购过程区别,还未控制到过程的情况,注意理解标准 4、1的意图。 案例1:某厂关键件(火炮身管)热处理外包:要求提供必须满足的整个过程的技术参数规范;要求供方表明进行炮身热处理部件的时间和温度域值控制图、记录;其质量管理体系满足GJB9001A—2001要求。

质量管理体系审核要点

质量管理体系审核要点 ☆质量管理体系审核概述 一.质量管理体系审核的目的和准则 1.审核目的 第一方(公司):◇发现问题,改进工作; ◇确定体系的符合性、有效性; ◇为迎接外审做好准备。 第二方(顾客):◇选择合格供方; ◇对已建立合同关系的供方进行控制。 第三方(机构):◇为顾客提供信任; ◇减少重复的第二方审核; ◇认证注册,证实能力。 2.审核准则,即依据的要求 ◇GB/T 19001 idt ISO 9001、YY/T 0287 idt ISO 13485; ◇组织质量管理体系文件; ◇相关法律法规; ◇产品标准、合同等。 二.质量管理体系审核的特点 ◇被审核的质量管理体系必须是正规的,清晰的; ◇质量管理体系审核是一项正式活动; ◇质量管理体系审核是一个抽样过程,具有一定的风险性和局限性; ◇质量管理体系审核是通过过程评价进行的。 三.审核原则 1.以下原则与审核员有关 ◇道德行为:职业的基础; ◇公正表述:真实、准确地报告的义务; ◇职业素养:在审核中勤奋并具有判断力。 2.以下原则与审核有关 ◇独立性:是审核的公正性和审核结论客观性的基础; ◇基于证据的方法 四.内部质量管理体系审核的审核方案 ◇审核方案的授权; ◇审核方案的制定; ◇审核方案的实施; ◇审核方案的监视与评审; ◇审核方案的改进。

☆内部质量管理体系审核 一.审核活动 依据ISO19011:2002,典型的审核活动氛围下列几个阶段: ◇审核的启动; ◇文件评审的实施; ◇现场审核的准备; ◇现场审核的实施; ◇审核报告的编制、批准和分发; ◇审核的完成。 二.审核的启动 本阶段包括如下活动和内容: ◇指定审核组长; ◇确定审核目的、范围和准则; ◇确定审核的可行性; ◇选择审核组; ◇与受审核方建立初步联系。 1.指定审核组长 ①审核组长的职责 ◇根据审核方案确定本次审核目的、范围和依据; ◇评审质量管理体系文件; ◇编制审核计划; ◇与受审核方和委托方进行沟通; ◇组织、指导审核组工作,控制、协调审核全过程; ◇组织得出审核结论; ◇编制并提交、分发审核报告; ◇负责对不符合项的纠正措施跟踪验证并报告结果。 ②审核组长应具备如下条件: ◇经过质量管理体系审核培训合格; ◇有一定的质量管理体系建立、实施和审核的经验; ◇有一定的组织和协调能力; ◇了解本组织产品涉及到的专业技术内容; ◇与审核区域和活动没有直接责任关系。 2.确定审核目的、范围和准则 ①审核目的 每次内审的目的应在审核方案中明确规定。但审核组长在接受任务时,应与方案管理人员沟通做进一步确认。通常包括以下内容: ◇评价质量管理体系与审核准则的符合程度; ◇确定质量管理体系是否按组织的质量管理体系要求及安排有效实施; ◇寻求质量管理体系的改进机会;

定制式义齿质量体系检查要点指南2013版.doc

定制式义齿质量体系检查要点指南(2013版) 定制式义齿产品是由医疗机构设计、义齿加工企业生产的医疗器械产品,通常分为固定义齿(树脂冠、金属冠、全瓷冠、金属烤瓷冠和固定桥)和活动义齿(局部义齿和总义齿)。义齿生产企业依据临床机构提供的义齿设计单和患者的口腔模型(或称工作模型),选择合适的材料和工艺,生产符合医生设计要求的义齿产品,主要用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复和用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。其对采购、生产等过程的控制能力直接影响着产品的质量。本检查要点指南结合定制式义齿产品的特点,以《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》(YY/T0287-2003)标准为框架和基础,针对产品生产质量管理体系中的重点环节加以强调,可作为北京市药品监督管理局组织实施的定制式义齿企业《医疗器械生产企业许可证》核发、变更、换证等现场检查、医疗器械质量管理体系考核、医疗器械生产监督检查等各项检查的参考资料。旨在帮助北京市医疗器械监管人员对定制式义齿产品生产质量管理体系的认知和掌握,指导和规范医疗器械监管人员对定制式义齿产品生产过程的监督检查工作,同时为义齿生产企业开展生产管理活动提供参考。 本指南所指的定制式义齿产品分类名称为“定制式义齿”,类代号为6863-16,是指人工制作的能够恢复牙体缺损、牙列缺损、牙列缺失的形态、功能及外观的修复体,但不适用于种植体、颌面赝复体。如使用已注册的口腔科材料生产,则定制式义齿按照Ⅱ类医疗器械管理;如使用未注册的口腔科材料生产,则定制式义齿按照Ⅲ类医疗器械管理。定制式义齿生产企业应依法取得《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械注册证》。对于医疗机构内部设置的仅为本医疗机构提供义齿加工服务的口腔技工室,不需取得《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械注册证》。 当国家相关法规、标准、检查要求发生变化时,应重新讨论以确保本指南持续符合要求。本指南鼓励定制式义齿生产工艺的创新和应用。 一、资源管理 (一)人力资源 1.企业生产和质量负责人应具有口腔修复工艺学等相关专业大专以上学历、中级以上职称或职业资格证书,并具有五年以上义齿加工实际操作经验,了解所使用的生产设备的工作原理及义齿原材料的基本性能。 与口腔修复工艺学相关的专业一般包括:口腔修复学、口腔解剖学、牙体解剖学、口腔材料学、色彩学、雕刻学、口腔生物力学等。 2.义齿生产企业应配备一定数量的与产品生产相适应的专业管理人员及专业背景的技术人员,企业内直接从事义齿加工的人员应具有与义齿加工相关的职业资格证书,应了解义齿加工的全过程,掌握所在岗位的技术和要求。 3.企业专职检验人员应具有三年以上口腔义齿加工实际操作经验,应熟悉义齿产品的技术标准,能够独立完成产品原材料、过程以及出厂检验项目的检验

新版质量管理体系内审员复习答案

2016版质量管理体系内审员复习答案 一、单选题(共137题) 1、( B) 2、(C) 3、(B) 4、(C) 5、(C) 6、(C) 7、(C) 8、(B) 9、(C)10、(A)11、(D)12、(C) 13、(B)14、(A)15、(A)16、(A)17、(B)18、(C)19、(B)20、(A)21、(A)22、(A)23、(C) 24、(D)25、(C)26、(A)27、(D)28、(C)29、(D)30、(D)31、(B)32、(C)33、(A)34、(C)35、(C)36、(C)37、(B)38、(D)39、(B)40、(D)41、(B)42、(D)43、(D)43、(A) 45、(B)46、(D)47、(B)48、(C)49、(D)50、(C)51、(C)52、(D)53、(B)54、(D) 55、(C)56、(D)57、(A)58、(C)59、(D)60、(D)61、( D )62、( D)63、(D)64、(C)65、(B)66、( D )67、(D)68、(D)69、(C)70、(D)71、(D)72、(C)73、(A)74、(D)75、( C )76、(D) — 77、(D)78、(D)79、(D)80、(D)81、(C)82、(D)83、(B)84、( D )85、( D )86、( B )87、( D ) 88、(C)89、(C)90、( D )91、( B )92、( B )93、( B )94、(C)95、( D )96、(C)97、( D )98、(A) 99、(C)100、(C)101、( D )102、(C)103、(A)104、( D )105、(C)106、( B )107、(A) 108、(A)109、(C)110、( D )111、(C)112、( D )113、(C)114、(C)115、( D )116、(C)117、( D ) 118、(D)119、( C )120、(D)121、(D)122、( B )123、( B )124、( B )125、(D)126、(D)127、( C ) 128、(D)129、(A)130、( C )131、(D)132、(D)133、( C )134、(D)135、(D))136、(A)137、( B ) [ 二、多选题(共80题) 1、(ABC) 2、(ABCD) 3、(ABC) 4、(ABC) 5、(BCD) 6、(BCD) 7、(ABD) 8、(AC) 9、(ABCD) 10、(CD)11、(ABC)12、(ABD)13、(ABC)14、(ABCD)15、(BCD)16、(AB)17、(ACD) 18、(ABCD)19、(ABCD)20、(BCD)21、(ABD)22、(ABC)23、(ABD)24、(ABD)41、(BCD) 42、(ABD)43、( ABCD)44、(AC)45、(ABC)46、(AD)47、(ABCD)48、(ABC)49、(ABC)50、(BD) 51、(AB)52、(ABD)53、(BC)54、(ABD)55、(ABC)56、( BCD)57、( ABCD )58、(ACD)59、(ACD) 60、( ACD )61、(ABCD)62、(AD)63、(CD)64、(ABD)65、(ABD)66、(AD)67、(ABCD)68、(AD) 69、(ABD)70、(ABC)71、(ACD))72、(ABCD)73、(BCD)74、(ACD)75、(ABCD)76、(ABC)77、(ABC) } 78、(ABCD)79、(AD)80、(ACD) 三、阐述题 1、审核员在企业依据2015版新标准审核质量管理体系时,应从哪些方面关注企业的质量管理体系是否应用了基于风险的思维 2、2015版新标准外部提供过程、产品和服务的控制与ISO9001:2008标准采购是有区别,若有区别,主要体现在标准的哪些方面 3、请阐述ISO9001:2015标准在第四章节"组织环境"中提出了哪几部分要求这几部分要求之间的逻辑性和相关性以及在标准中的作用是什么

ISO质量管理体系审核要点

ISO质量管理体系审核要点

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

ISO9001质量管理体系审核要点、思路: 标准条款审核内容(要点)审核方法、思路 1范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?现场询问、观察,了解作业流程。 2.QMS有无删减,合理性?查手册说明、根据组织活动确认是否合理。4质量管理体系 4.1总要求1.QMS是否建立、实施、保持和改进?从体系文件编制、运行、各过程控制、监视 和测量、内审、管理评审综全评价。2.QMS过程是否被确定和管理?过程间顺序及关 系是否被确定和管理? 3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分? 4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有 效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动? 5.外包过程有无控制? 4.2文件要求4.2.1总则1.QMS文件中是否包含了质理方针、目标、手册、 6个程序及其它文件? 查阅文件清单、调阅相关文件,并结合现场 审核综合评价。 2.标准要求的记录是否进行了控制?(管评、培训、 策划、产品要求评审、设计、供方评价、内审等) 先文件审核,再在具体条款审核时验证。& 3.文件详略是否适宜?审核时,依据人员素质、控制效果等综合判 断。 4.2.2 质量手册1.范围是否明确,删减是否有说明,并充分、可信? 查阅手册、结合现场审核。2.结其它程序文件有无引用? 3.过程间的作用及接口关系是否明确? 4.2.3 文件控制1.是否编制了文件控制程序,并包括了内、外部文 件;各种类型和媒体文件? 查阅程序文件、结合现场审核。 2.文件发布前是否审批其充分性、适用性?查程序规定、抽查几份文件看执行情况。3.文件再评审、更新有无涉及,并再次批准?再评审规定,抽查更新文件有无再评审。4.文件的更改和现行修订状态是否可识别?查文件规定,及控制情况。 5.各现场能得到有效版本的文件?查现场文件持有情况。 6.文件是否清晰、易于识别?查看文件。 7.外来文件有无识别,并控制分发?查接收部门对外来文件的处理情况。8.作废文件处理是否符合要求?查文件管理及相关部门。 4.2.4 质量记录1. 是否编制了记录控制程序? 查阅程序文件,结合现场审核工业重点看其 规定的有无执行,是否符合企业实际,可操 作性如何。 2.程序文件中有无规定记录的标识、贮存、保管、 检索、保存期和处置所需的控制? 3.记录是否清晰、易于识别和检索?在各部门审核时,调阅相关记录、查其检索 方法是否可行、方便。 5管理职责 5.1管理承诺1.最高管理者以何种方式传达满足顾客和法规要求 的重要性? 通过最高管理者交谈,员工询问来判断.

质量管理体系审核指导--三方分别

质量管理体系审核 一、概论 1、定义:(P1~3) ⑴审核⑵审核发现⑶审核结论⑷质量管理体系审核 2、质量管理体系审核特点 3、质量管理体系审核分类 4、质量管理体系审核目的 5、质量管理体系审核范围 6、质量管理体系审核时机和频度 7、质量管理体系审核的准则 8、质量管理体系审核的阶段和活动(P12) ⑴、审核启动策划⑵、文件评审⑶、审核准备⑷、内部审核的实 施⑸、编制、批准和分发审核报告⑹、完成审核(7)审核跟踪验证 二、质量管理体系审核的阶段和活动(P12) ⑴、内审策划 包括: ---总体策划 ---审核方案(年度计划:滚动计划、集中式计划)(P34~P36) ---制定内审程序(各种审核记录)(P25) ⑵、内审准备 包括: ---成立审核组(审核员资格)

---指定审核组长(审核组长资格) ---文件评审(P13~14) ---现场审核准备:编制审核计划(审核日程表)(P38~P39)、审核组分工、编制检查表(检查表的作用、设计要点、有效使用检查表…..检查表练习--领导层、采购、持续改进) ---通知受审核部门 ⑶、内部审核的实施(P46~62) 包括: ---首次会议(目的、范围、准则、方法、计划安排、陪同人员的确认等) 签到表、首次会议记录 ---审核中的沟通 ---向导及观察员的职责 ---现场审核(收集并验证信息,既:收集客观证据的过程—查什么?怎么查?) 现场审核注意事项、客观证据、第二人的副手作用、审核方法和路线、审核技巧(P50~P53)、 ---不合格、不合格的类型、不合格报告的内容(P55)(举例)、(做习题P30~P32) ---审核结果汇总分析(单项、全面)、审核结论(P59~P60)、末次会议(P60~P61) ⑷、编制、批准和分发审核报告 ---编制审核报告(单项、全面)

全套ISO9001:2015质量管理体系内审检查表

全套ISO9001:2015版质量管理体系内审检查表受审核部门审核日期审核员 审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。 涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?无缺失、覆盖全面√ 2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过 程确凿没有? 生产和服务的设计不适用,此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品 4.1 理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质 量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些 相关信息进行监视和评审? 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预 期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素 (国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。这 些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和 适宜。 √ 4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是 否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审? 公司应确定: a)与质量管理体系有关的相关方; √

b)这些相关方的要求; 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 组织应考虑以下相关方: --顾客; --最终用户或受益人; --法人,股东; --银行; --外部供应商; --雇员及其他为组织工作者; --法律法规及监管机关; --地方社区团体; --非政府组织;。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的

质量与环境管理体系审核要点(通用版)

( 管理体系 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 质量与环境管理体系审核要点 (通用版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.

质量与环境管理体系审核要点(通用版) 一、方针目标 1)查质量/环境方针、目标: 2)是否形成文件,并有正式批准的证据? 3)质量/环境目标是否与质量方针一致?是否是在质量/环境方针的框架下展开的? 4)在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境目标?是否形成了文件?有批准的证据吗,针对相应的环境目标是否有相应的方案,方案是否包括:时间、方法责任人? 5)各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计,是否实现?如果没有实现是否已经有相应的改进措施?落实情况?是否形成了文件?有批准的证据吗? 6)质量/环境方针是如何向全体员工传达的?并通过其他过程

审核时与各个层次员工的接触,了解员工对质量/环境方针的理解程度; 7)质量/环境方针在什么时机评审?如果已经进行了评审,查评审的情况,是否保证了质量/环境方针的持续适宜性? 二、环境因素 1)是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素,并保留了环境因素清单等相应的记录,是否有审批?环境因素是否齐全? 2)是否已经评价并有相应的评价记录,有重大环境因素清单等记录? 3)是否已经针对重大环境因素建立了相应的控制方法,如:运行控制程序或目标方案? 4)重大环境因素是否经过评审或重新评定? 5)是否有关于重大环境的监测或检查? 三、文件管理 1)查文件的编制、审核、批准的相关记录; 2)通过交谈了解实际情况与文件是否相符?

2016新版质量管理体系内审员复习试卷

2016新版质量管理体系内审员复习试卷

2016版质量管理体系内审员培训复习题 一、单选题(共137题) 1、组织应对所确定的策划和运行QMS所需的来自外部的形成文件的信息进行适当的( ),并予以保持,防止意外更改。 (A)发放并使用(B)标识与管理(C)授权并修改(D)保持可读性 2、2015版新标准指出对外部供方的信息,在沟通之前所确定的要求是充分的。其沟通内容不包括()。 (A)所提供的产品、过程和服务(B)能力,包括所要求人员资质 (C)对外部供方的绩效控制与管理(D)拟在外部供方现场实施的验证或确认活动 3、组织的知识是指组织从其经验中获得的特定的知识,是实现组织目标所使用的共享信息。其中内部来源的知识可以是() (A)产品标准(B)从失败和成功项目得到的经验教训(C)学术交流(D)专业会议 4、2015版新新标准7.3条款特指人员意识,要求组织应确保其控制范围内相关工作人员知() (A)员工高超技术(B)员工对企业的贡献 (C)偏离QMS要求的后果(D)企业高质量高效益 5、组织在确定与其目标和战略方向相关并影响其实现QMS预期结果的各种外部和内部因素。可以不考虑下列哪个因素() (A)技术和文化(B)市场和竞争(C)环境监测能力(D)知识和绩效 6、2015版新标准要求,设计和开发输入应完整、清楚,是为了() (A)满足设计和开发的输出(B)满足设计和开发的评审 (C)满足设计和开发的目的(D)满足设计和开发的控制 7、组织环境指对组织()的方法有影响的内部和外部结果的组合() (A)经营和决策(B)质量管理(C)建立和实现目标(D)管理

8、法定要求是()强制性要求 (A)标准规定的(B)立法机构规定的 (C)立法机构授权规定的(D)约定俗成的 9、创新是新的或变更的实体()实现或重新 (A)定位作用(B)合理管理(C)分配价值(D)使用价值 10、在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下,组织生产的输出是() (A)产品(B)过程(C)服务(D)活动 11、人为因素是对考虑中的实体的() (A)人为参与影响(B)人为误差(C)人为的作用(D)人为影响特性 12、依据ISO9001:2015标准,关于“领导作用”,以下说法正确的是() (A)最高管理者应制定质量方针和目标(B)最高管理者审批质量手册 (C)最高管理者应支持其他相关管理者在其职责范围内的领导作用 (D)最高管理者应合理授权相关人员为质量管理体系的有效性承担责任 13、依据ISO9001:2015标准,关于“基于风险的思维”,以下风险正确的是() (A)应识别风险、并致力于消除所有风险 (B)最高管理者应促进对存在的风险和机遇的充分理解 (C)顾客的需求和期望是影响组织风险评估的唯一和最重要因素 (D)风险评估是操作层面的活动,最高管理者不必新版参与 14、关于质量方针文件的发布,以下说法不正确的是() (A)作为组织最高层次的文件,应确保其保密性()适当时,利益相关方可获取 (C)对于质量方针表达的意图和方向,组织应有统一,受控的解释 (D)应传达到所有在组织控制下工作、代表组织工作的影响质量的人员 15、关于岗位、职责和权限,以下确定的说法是()

质量管理体系审核审核要点

质量管理体系审核 审核要点 4 质量管理体系 4.1 总要求 组织应按本标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加 以实施和保持,并持续改进其有效性。 组织应: ?识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 ?确定这些过程的顺序和相互作用; ?确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法; ?确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视; ?监视、测量和分析这些过程; ?实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 4.1 总要求 组织应按本标准的要求管理这些过程。 针对组织所外包的任何影响产品符合性的过程,组织应确保对其实施控制。对些类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。 注:上述质量管理体系所需的过程当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。 4.1说明 1.强调持续改进与过程能力,则按标准的要求对过程进行管理,需以过程为 中心,控制过程三要素; 2. 质量管理体系应形成 文件贯彻实施和持续改进, 但不强调大量的文件。 3. 对外包过程(如外协 加工)应对其实施控制 并加以识别. 4.鼓励使用流程图。 4.1审核要点 a) 是否明确识别了质量管理体系中的所有过程,并在质量手册中有清楚的描述; b) 对这些过程之间的相互关系是否已经表述清楚,是否有流程图或QC工程图一类的方法表示过程和过程之间的相互关系和作用; c) 有无保证过程有效运行的过程控制与管理准则,例如产品标准、工艺规程和验收准则; d) 是否对过程的运作提供了必要的资源和信息; e) 是否建立了有关质量管理体系中各过程运行信息的测量、收集和分析系统,并作为控制和管理过程运行和持续改进的依据; f) 是否有外包过程,这些过程是否对产品符合性有影响,是否在质量管理体系中加以明确,例如在质量手册或程序文件中作了说明。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 质量管理体系文件应包括: ?形成文件质量方针和质量目标; ?质量手册; ?本标准所要求的形成文件的程序; ?组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件;

质量管理体系审核实施的三个阶段

质量管理体系审核实施的三个阶段 质量管理体系审核实施从外部审核的角度,大致可分为三个阶段: (1)质量管理体系审核实施的准备阶段; 质量管理体系审核实施的准备是指现场审核的策划和准备工作,包括组成审核组、文件审查、确定审核范围、初访(必要时)、制定审核计划、编制检查表等活动,以确保现场审核的有序性和完整性。 (2)现场审核阶段; 现场审核的目的,是为了查证质量管理体系标准和质量管理体系文件的实际执行情况,对质量管理体系运行状况是否符合标准和文件规定作出判断,并据此对受审核方能否通过质量管理体系认证作出结论。所以现场审核是工作量最大,涉及的人员和部门最广泛,也是最重要的审核活动。 现场审核需做好如下工作: a、召开审核会议。 b、进行现场检查。 按审核计划的日程安排,通过现场观察、查阅文件和有关记录、与受审方人员交谈和提问,必要时经实际测定等调查,抽取一定的样本,查证发现问题和获取证据。 c、审核过程的控制。 d、不合格项判断和不合格报告编写。 e、编写审核报告。 (3)质量管理体系审核纠正措施跟踪和监督阶段。 a、纠正措施的跟踪 审核组通过现场审核,对审核记录的客观证据汇总整理,确定不合格项,由审核方确认后,审核组提出纠正措施要求,受审核方应针对不合格项制订纠正措施计划并加以实施,审核组对实施情况进行纠正措施的跟踪。 纠正措施的跟踪原则:

①所有在审核中发现的不合格项,都必须由受审核方分析原因,采取措施,并由审核组进行跟踪验证。 ②根据不合格的性质或程度,可采用不同的跟踪验证方式。 纠正措施验证的内容: ①纠正措施计划是否按规定的日期完成? ②计划中各项措施是否都已完成? ③完成后的效果如何?自采取纠正措施以来,有否类似的不合格再发生? ④实施的过程是否有保存的记录可查? ⑤引起体系文件的修改,是否按规定程序进行审批、发放及记录,并按照执行。 b、认证后的监督 质量管理体系认证机构对获得认证的受审核方在证书有效期内(一般三年)定期实施监督和复审(其时间间隔不超过一年),以验证其是否持续满足认证标准的要求。促使受审核方质量管理体系有效保持正常运行并不断改进。 监督审核和管理中对所发现问题,视轻重程度有如下三种处置方式: ①认证暂停。②认证撤销。③认证注销。 质量管理体系审核与质量管理体系认证的主要区别及联系 (1)质量管理体系认证包括了质量管理体系审核的全部活动。 (2)质量管理体系审核是质量管理体系认证的基础和核心。 (3)审核仅需要提交审核报告,而认证需要颁发认证证书。 (4)当审核报告发出后,审核即告结束;而颁发认证证书后,认证活动并未终止。 (5)纠正措施的验证通常不视为审核的一部分,而对于认证来说,却是一项必不可少的活动。 (6)质量管理体系审核不仅只是第三方审核,而对于认证来说,所进行的审核就是—种第三方审核。 青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才

质量管理体系审核要点

质量管理体系审核要点 1 审核思路和方法 在管理体系'>质量管理体系审核时,组织需要提供其过程和管理体系'>质量管理体系“有效”的客观的证据,以证实符合标准要求。“客观证据”按GB/T 19000-2000标准的定义是;“支持事物存在或其真实性的资料”,在其注解中说明客观证据可通过观察、测量、试验或其他手段获得。这就是说,客观证据不一定需要依赖大量形成文件的程序和记录(标准中已作规定的除外),支持事物存在的观察结果亦为证据。在此情况下,审核人员如何进行审核,这就需要审核员调整审核思路,把重心从文件和记录转移到过程的有效性和相互作用上来。在审核方法上,从过去习惯于按要素、按部门转移到以过程为主线进行审核,即产品质量形成过程从顾客要求——策划——资源提供——设计——采购——产品实现过程——测量、分析与改进,而管理职责贯穿于各过程中。 过程的基本构成有输入、输出和相关的活动三个要素。因此,过程审核就从此三要素着手。过程审核要点是: a)过程输入是否充分和恰当、准确; b)是否确定了过程的目标,规定了活动的程序和方法, c)是否为过程运作配备了适当的资源,并规定了职责和权限,接口是否顺畅; d)过程是否按规定的程序和要求予以实施; e)是否对过程进行了必要的监视和测量, f)是否获得了过程运作的相关数据记录,是否对这些数据进行了分析, g)是否实施所需的纠正和预防措施, h)过程输出是否得到预期的结果,即实现质量目标的程度,并进行了持续改进。 总之,按2000版标椎要求的质量审核,以过程为主线,重视结果和有效性。 审核员凭借自己的审核能力和专业知识获得所有这些相关的信息,才能对过程的有效性作出正确的判断。为此,审核员要熟悉管理原理,具备较强的专业知识和质量工程方面的知识,开阔思路,以适应标准转换的实施。 2 审核检查取证清单 管理体系'>质量管理体系审核是符合性审核和有效性审核。所谓符合性是指一个组织所编制的管理体系'>质量管理体系文件与GB/T 19001-2000中规定的要求符合的程度;管理体系'>

2016新版质量管理体系内审员培训复习资料

2016 版质量管理体系内审员培训 复习题 一、单选题 (共 137 题 ) 1、 组织应对所确定的策划和运行 QMS 意外更改。 (A )发放并使用 (B )标识与管理 2、 2015 版新标准指出对外部供方的信息, (A )所提供的产品、过程和服务 (C )对外部供方的绩效控制与管理 3、 组织的知识是指组织从其经验中获得的特定的知识,是实现组织目标所使用的共享信息。其中内部来源的 知识可以是( B ) (A )产品标准 (B )从失败和成功项目得到的经验教训 (C )学术交流 (D )专业会议 4、 2015 版新新标准 7.3 条款特指人员意识,要求组织应确保其控制范围内相关工作人员知( C ) ( A )员工高超技术 ( B )员工对企业的贡献 (C )偏离QMS 要求的后果 (D ) 5、 组织在确定与其目标和战略方向相关并影响其实现 列哪个因素( C ) (A )技术和文化 (B )市场和竞争 (C ) 6、 2015 版新标准要求,设计和开发输入应完整、清楚, (A )满足设计和开发的输出 (C )满足设计和开发的目的 7、 组织环境指对组织()的方法有影响的内部和外部结果的组合( ( A )经营和决策 &法定要求是(B )强制性要求 ( A )标准规定的 ( (C )立法机构授权规定的 9、 创新是新的或变更的实体( C )实现或重新 (A )定位作用 (B )合理管理 (C ) 10、 在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下,组织生产的输出是( (A )产品 (B )过程 (C )服务 (D )活动 11、 人为因素是对考虑中的实体的( D ) (A )人为参与影响 (B )人为误差 (C )人为的作用 (D )人为影响特性 12、 依据 ISO9001:2015 标准,关于“领导作用” ,以下说法正确的是( C ) (A )最高管理者应制定质量方针和目标 (B )最高管理者审批质量手册 (C ) 最高管理者应支持其他相关管理者在其职责范围内的领导作用 (D ) 最高管理者应合理授权相关人员为质量管理体系的有效性承担责任 13、 依据 ISO9001:2015 标准,关于“基于风险的思维” ,以下风险正确的是( B ) (A ) 应识别风险、并致力于消除所有风险 (B ) 最高管理者应促进对存在的风险和机遇的充分理解 (C ) 顾客的需求和期望是影响组织风险评估的唯一和最重要因素 (B )质量管理 所需的来自外部的形成文件的信息进行适当的 (B ),并予以保持, 防止 (C )授权并修改 (D )保持可读性 在沟通之前所确定的要求是充分的。其沟通内容不包括( ( B )能力,包括所要求人员资质 (D )拟在外部供方现场实施的验证或确认活动 C )。 企业高质量高效益 QMS 预期结果的各种外部和内部因素。可以不考虑下 环境监测能力 是为了( C ) (B )满足设计和开发的评审 (D )满足设计和开发的 控制 (D )知识和绩效 C ) C ) B ) D ) 建立和实现目标 立法机构规定的 约定俗成的 分配价值 D ) (D )管理 使用价值 A )

内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报 告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

内部质量管理体系审核报告 编号:WZCXJZ/QR15-05 编制: 审批: 日期:年月日 内部质量体系审核报告 1、审核目的 对公司现有质量体系作全面审核,确定质量体系实现质量目标的有效性,及时发现存在问题,采取纠正措施,使质量体系有效运行,符合标准和文件化程序规定,为第三方监督审核作准备。 2、审核范围 公司承建的工业与民用建筑施工程; ISO9001标准所涉及的全部要素; 有关职能部门。 3、审核依据 GB/I9001-2000idtISO9001:2000

公司质量手册(A版); 公司质量体系程序(A版); 其他有关文件。 4、审核计划和时间 内审计划和时间 内审计划编号:2002-01 内审起止时间:2002年1月21日1天 5、审核组织 本次审核由陈##任公司内审组组长,共组织了3名内审员按内审计划要求进行审核,审核组织人员均有资格的授权人员组成。 6、审核情况综述 本次内审是我公司按照ISO9001标准要求建立质量体系,自2002年1月21日体系运行以来的第二次全面内审。 审核组对公司经营处为期1天的审核,覆盖了ISO9002标准涉及的所有要素,所有要素职能部门和项目部。 本次内审共开出不合格报告2份,均为一般不合格项,不合格报告按要素分布情况详见“内部质量体系审核不合格项分布表”,从分布表上可以看出不存在区域性、系统性不合格。内审后,受审核方针对不合格项分析了

质量管理体系审核要点(重点审核部分)

质量管理体系审核要点 观察监视和测量装置的保管情况、工作环境是否符合规定要求? l 用于监视和测量的计算机软件,在初次使用前是否已确认其满足预期用途的能力?是否在必要时再确认。 8 测量、分析和改进 8.1 总则 l 是否对证实产品符合性所需的监视、测量、分析和改进过程进行了策划? l 是否对确保质量管理体系的符合性所需的监视、测量、分析和改进过程进行了策划? l 是否对持续改进质量管理体系有效性所需的监视、测量、分析和改进过程进行了策划? l 在监视、测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术?是否确定了统计技术应用程序? ** 应用效果如何?查阅记录。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 l 对顾客满意程度的信息采取了哪些收集获取方法?(与顾客的直接沟通;向顾客发出调查问卷;收集顾客报怨和投诉;市场销量研究;回头客的统计;媒体的相关信息;专门团体、消费者组织的报告;行业研究的结果;统计满意率) ** 抽取收集的资料,查被调查的顾客群,调查的信息范畴,调查的内容,调查的频次,顾客满意程度的设置; ** 检查获取的信息是否真实反映顾客的感受,包括质量、价格、交付。 l 对获取的信息是否加以分析利用?(如进行统计分析,确定顾客满意程度的趋势,找出与设定目标及竞争对手的差距,归纳目前存在的主要问题等,作为评价业绩和改进的依据。) 8.2.2 内部审核 l 是否制定了形成文件的程序?程序文件是否符合标准要求?是否与质量手册相协调? ** 应规定审核的准则(即审核依据)、范围、频次、合理的方法步骤、对审核员的具体要求、审核过程客观性、公正性要求等。 ** 应规定策划和实施审核、报告结果、保持记录的职责和要求。 l 抽阅内审年度计划和实施计划,查是否依程序文件规定对内部审核方案进行了策划? ** 查策划的结果是否适合组织的要求? ** 查策划是否考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性?考虑以往审核的结果? ** 查内审计划是否覆盖了质量管理体系的所有过程和部门。 l 抽内审资料, ** 查内审是否按规定的审核准则、范围、频次(时间间隔)和方法。 ** 审核人员的选择和审核的实施是否确保客观性和公正性。