丹下健三 东京湾1960

2

Image:

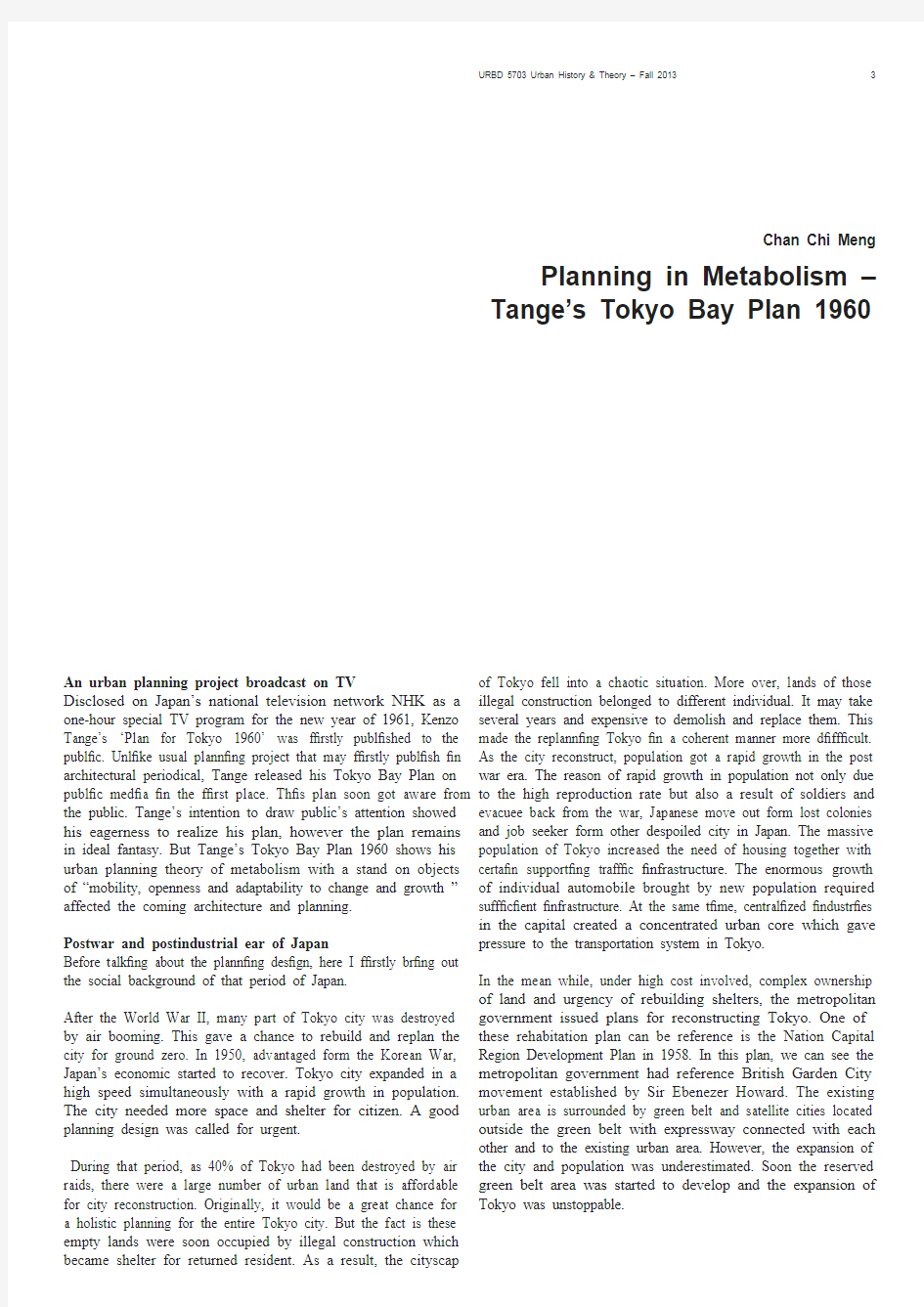

Model of Tokyo Bay Plan 1960 done by Kenzo Tange and his assistants in his studio.

Tokyo Bay Plan 1960

Location: Tokyo, Japan

Designer(s): Urban Planning

Year of completion: 1960

Area: Nil Planning in Metabloism - Tokyo Bay Plan 1960

3 URBD 5703 Urban History & Theory – Fall 2013

Planning in Metabolism –Tange’s Tokyo Bay Plan 1960

Chan Chi Meng

An urban planning project broadcast on TV

Disclosed on Japan’s national television network NHK as a one-hour special TV program for the new year of 1961, Kenzo Tange’s ‘Plan for Tokyo 1960’ was firstly published to the public. Unlike usual planning project that may firstly publish in architectural periodical, Tange released his Tokyo Bay Plan on public media in the first place. This plan soon got aware from the public. Tange’s intention to draw public’s attention showed his eagerness to realize his plan, however the plan remains in ideal fantasy. But Tange’s Tokyo Bay Plan 1960 shows his urban planning theory of metabolism with a stand on objects of “mobility, openness and adaptability to change and growth ” affected the coming architecture and planning.

Postwar and postindustrial ear of Japan

Before talking about the planning design, here I firstly bring out the social background of that period of Japan.

After the World War II, many part of Tokyo city was destroyed by air booming. This gave a chance to rebuild and replan the city for ground zero. In 1950, advantaged form the Korean War, Japan’s economic started to recover. Tokyo city expanded in a high speed simultaneously with a rapid growth in population. The city needed more space and shelter for citizen. A good planning design was called for urgent.

During that period, as 40% of Tokyo had been destroyed by air raids, there were a large number of urban land that is affordable for city reconstruction. Originally, it would be a great chance for a holistic planning for the entire Tokyo city. But the fact is these empty lands were soon occupied by illegal construction which became shelter for returned resident. As a result, the cityscap of Tokyo fell into a chaotic situation. More over, lands of those illegal construction belonged to different individual. It may take several years and expensive to demolish and replace them. This made the replanning Tokyo in a coherent manner more difficult. As the city reconstruct, population got a rapid growth in the post war era. The reason of rapid growth in population not only due to the high reproduction rate but also a result of soldiers and evacuee back from the war, Japanese move out form lost colonies and job seeker form other despoiled city in Japan. The massive population of Tokyo increased the need of housing together with certain supporting traffic infrastructure. The enormous growth of individual automobile brought by new population required sufficient infrastructure. At the same time, centralized industries in the capital created a concentrated urban core which gave pressure to the transportation system in Tokyo.

In the mean while, under high cost involved, complex ownership of land and urgency of rebuilding shelters, the metropolitan government issued plans for reconstructing Tokyo. One of these rehabitation plan can be reference is the Nation Capital Region Development Plan in 1958. In this plan, we can see the metropolitan government had reference British Garden City movement established by Sir Ebenezer Howard. The existing urban area is surrounded by green belt and satellite cities located outside the green belt with expressway connected with each other and to the existing urban area. However, the expansion of the city and population was underestimated. Soon the reserved green belt area was started to develop and the expansion of Tokyo was unstoppable.

4Image: Top Left

Tokyo Metropolitan Government, National Capital Region Develop-ment Plan 1958,which have a clear reference to British Garden City movement

Image: Top Right

Tokyo Bay Plan suggested by

Hisaki Kano in 1959, whihc suggest an artificial island among Tokyo Bay Image: Middle

Masato Otaka proposed a horse-shoe-shaped linear planning on Tokyo Bay which greatly influenced Tange later

Image: Bottom

Tagne’s concept of having a linear extension for Tokyo form evolution and growth of living organism

“The post war planning of Tokyo had split the ideal and real apart. Planner, architect, industrialist started to explore urban planning in a different way. No doubted that Tokyo bay is a great virgin land to excavate. ”

Planning in Metabloism - Tokyo Bay Plan 1960

5

URBD 5703 Urban History & Theory – Fall 2013Chan Chi Meng The Tokyo bay

The post war planning of Tokyo had split the ideal and real apart. Planner, architect, industrialist started to explore urban planning in a different way. No doubted that Tokyo bay is a great virgin land to excavate.

One reason of exploring the Tokyo bay was due to the coastal situation of it. Japan is a country that lack of natural resource. During the urbanization and industrialization of Japan, large amount of raw material was shipped to Tokyo. Ports and factories were built along the Tokyo bay. For the postindustrial era Japan, industry became less important in Tokyo. Economic pattern changed in Tokyo and heavy industry started to shift to other areas. The Tokyo bay industrial area may need to reform

and the water resource discussed to be well use. More over, there would be no trouble in land retreatment cause by complex land ownership.Discussion of Tokyo bay development started form semi-public organization. In seminars held by Japan Housing Corporation, which Tagne had involved in, Hisaki Kano proposed a plan of Tokyo bay with artificial island in Tokyo bay. This plan consisted with an artificial island and other reclamation land along Tokyo

bay with two loops of expressway to connect existing Tokyo urban area, the Tokyo bay reclamation and Kisarazu. In the same occasion, Masato Otaka had publish his Tokyo Marine City as a Metabolism urban planning project, which suggested a horseshoe shape linear city in the Tokyo bay. The discussion of using Tokyo bay in these seminars had influenced Tange in his Tokyo bay plan 1960 and that Tange had claimed, ”Tokyo is expanding but there is no more land, and we shall have to expand into the sea.”

Tange’s Plan for Tokyo 1960

With the inspiration form Kano and Metabolist’s Tokyo bay planning, Tange came up with his own integrated Tokyo Bay Plan in 1960.

The Concept

In Tange’s research, one reason of the chaotic urban situation of Tokyo is due to the centralized planning design which he said, “grown too old to cope with the current rate of expansion,” This also happened in other “pivotal cities” in the world. Tange started thinking of planning the city in other way. He looked into the growth of organism. Tange took the evolution and growth of living organism as his concept:

The amoeba and the asteroid have radial centripetal forms but vertebrates have linear bone structures with parallel radiations. When the living functions of organisms differentiate and perform

the composite function of life, the centripetal pattern evolves

into a system of parallel lines grouped around an axis formed of a spine and arteries. The process whereby a vertebrate body hatches from an egg illustrates the possibility of gradual development on the part of a linear system.From this point of view, Tange started to design the Tokyo Bay Plan into a linear city which with the influence of Metabolist and even Soviet Union’s linear city planning. This linear planning is called ‘civic spine’ by Tange. In this civic spine over water would be the new civic center and gigantic mega structure of habitation will rise up with cores and some habitation structure

will expand at right angles to the spine over water.Image:

Model illustration of Tange’s Tokyo Bay

Plan 1960 showing the detail of the civic spine and the suspension bridge

6The Traffic

As mentioned before, Tange questioned and argued the existing transportation system of Tokyo. Same as Le Corbusier, Tange saw the importance of automobile and its relationship with architecture and city. He wrote:

In the past, people walked along streets until they came to their destination… With automobiles on the street, however, everything is different. In the first place, it is necessary to divide pedestrians from vehicles, to create highways and streets that are for the exclusive use of vehicles. Thanks to the coming of the automobile, there is need for a new order in which a vehicle can move from a fast highway to a slower one and then come to a stop at the destination.

This change in urban structure transformed the infrastructure of city and leads to Tange’s interlocking loops of transportation system in his Tokyo Bay Plan 1960: high way is supported by large-spanned suspension structures above water. A double-loop system of cyclical circulation was integrated into the “civic spine”. The outer loops will carry high-speed traffic while the inner loops serve the local transportation and access to buildings and communities. Inner loops would span for 1km and 3 inner loops would connect together which serve by an outer loop. Inner and outer loops would be linked together by ramps. Vehicles would only move in one direction either clockwise or anti-clockwise. No cars would travel straight-ahead. This kind of vehicular circulation will form an inconvenience zigzag traffic pattern. But on the other hand, no intersection on the high way may increase the efficiency of the transportation system.

The Building

In order to cope with the automobile life and transportation system in Tokyo Bay Plan 1960, Tange developed a “pilotis and core” system for the building in the civic spine. This system firstly introduced by Le Cobusier’s Radiant City in which pedestrian and vehicles separated into two system and building will leaved up to free up the ground with green space for pedestrians. Influenced by Le Cobusier and integrate this pilotis with a core which is a vertical shafts containing stairways, elevators and other services. Cores will be placed in a 200 m grid. Different form the usual 2 dimension planning, this “pilotis and core” system introduced a 3 dimensional zoning and higher degree of mobility and social interaction could be developed.Tange also considered the rapid and unpredictable changes of population in contemporary city. Tange proposed a mega structure for residential purpose. The A-shaped dwelling structure was introduced. This concrete mega structure provided an artificial ground for resident to design and build their own house on it above the Tokyo Bay which rendered a poetic living style above water. This A-shaped mega structure can extend further from the civic spine out at right angles as the same time

able to adopt the growth of population in Tokyo.

Image: Left

Tokyo Bay Plan Model with interlocking

loops of transporation system

Image: Right

Section and Plan of the ‘pilotis and core‘ system proposed by Tange

“In the past, people walked along streets until they came to their destination… With automobiles on the street, however, everything is different. In the first place, it is necessary to divide pedestrians from vehicles, to create highways and streets that are for the

exclusive use of vehicles. Thanks to the coming of the automobile, there is need for a new order in which a vehicle can move from a fast highway to a slower one and then come to a stop at the destination. ”

Planning in Metabloism - Tokyo Bay Plan 1960

7

URBD 5703 Urban History & Theory – Fall 2013Conclusion - The Polarized Ideal and Real

At the period of reconstructing the city, Tokyo suffered form its growth in population and incoherent planning. City center were lack of land and old transportation system made the city unable to catch up with the acceleration brought by automobile. Tange saw the situation and produced this Tokyo Bay Plan 1960. With the objective of “mobility, openness and adaptability to change and growth ”, Tange proposed his urban planning with “civic spine”, interlocking loop transportation system, the “pilotis and core” system building, and the A-shaped habitation mega structure to achieve his intension. There were also critics about the plan such as inefficient of the zigzag circulation, the undemonstrated way to build his/her own house on a provided man-made structure, etc. The plan finally stay in the ideal world rather become realistic. But still, the Tokyo Bay Plan 1960 of Tange have great influence to the latecomers especial to Metabolist.

Reference:

Lin, Zhongjie,1973. Kenzo Tange and Metabolis movement: urban utopias of modern Japan. Routledge , New York.

Lin, Zhongjie, 2007. Urban Structure for the expanding metropolis:

Kenzo Tange’s 1960 plan for Tokyo. Jornal of Architectural and Planning Resarch (summer, 2007), 109-124.

Ma, Guoxin, 1942. Danxia Jiansan . Zhongguo jian zhu gong ye chu ban

she, Beijing.

Image: Left

Section and Plan of A-shape mega

structure for residential use Image: Right

Tokyo Bay Plan 1960 model showing

the A-shape mega structure

世界著名建筑师及其作品简介

世界著名建筑师及其作品简介篇首语建筑是一个美妙的东西,建筑反映的不只是建筑本身的造型和内部的空间关系。从建筑里你能解读到建筑大师的人生观和建筑说蕴涵的文化。从一个建筑看世界,你能从中领略到永恒。一、世界著名建筑师及其作品简介二、世界著名建筑之夜景欣赏一、世界著名建筑师及其作品简介(1)、Frank Lloyd Wright 赖特(2)、Le Corbusier 勒??柯布西耶(3)、Richard Meier 理查德??迈耶(1)、 Frank Lloyd Wright 赖特生平简介:※1867年6月8日生于威斯康星州里奇兰森特,(年代不详)在威斯康星大学攻读土木工程,但成绩平平,差3个月毕业时即离校。※ 1887年前往芝加哥寻找工作。在芝加哥建筑界深受建筑师 D.阿特勒(Adler)和L.沙利文 Louis Henry Sullivan 的影响。※ 1888年进入https://www.360docs.net/doc/be5579740.html,建筑事务所。※ 1889年结婚与第一任妻室有六个孩子。1867(1869)年6月8日生于威斯康星州里奇兰森特※1893年开设事务所,直至去世,其间共设计出800 余座建筑物,其中建成的约 400处。※ 1905年到日本旅行。※ 1909年爱上一位顾客的妻子,与第一任妻室分居。同年赖特到欧洲与日本旅行,以躲避社会各界对其的指责。※ 1911年赖特回国居住在其家乡威斯康星州塔里埃森。※ 1914年赖特情人与他的孩子在塔里埃森被意外的大火烧死。※ 1959年4月9日于美国菲尼克斯逝世。主要作品概况:※ 1902年芝加哥威利茨住宅 Willitts House ※ 1904年纽约州布法罗市拉金公司办公楼(Larkin Building)※ 1907年伊利诺州罗伯茨住宅

丹下健三简介

丹下健三 丹下健三是世界著名的日本建筑师。1913年9月4日生 于大阪府。1935-1938年就学于东京帝国大学建筑系,毕业 后在前川国男事务所工作了4年。1942-1945年在东京帝国 大学研究院专攻城市规划,1949年晋升为教授。同年获广岛 和平中心设计竞赛一等奖。并出席国际现代建筑协合大会, 受到国际建筑界的注意。1961年设立“丹下健三城市建筑设计 研究所”。丹下健三曾任美国麻省理工学院和哈佛大学的特邀 教授,获得过众多的国际荣誉。 丹下健三的创作活动大致可分为三个阶段: 第一阶段为战后50年代,提出“功能典型化”的概念,赋予建筑 比较理性的形式,并探索现代建筑与日本建筑相结合的道路。代表 作品有东京都厅舍(1952-1957)、香川县厅舍(1955-1958)、 仓敷县厅舍(1958-1960)等。 第二阶段为60年代,是丹下和他的研究所成果辉煌的时期。在 1960年的东京规划中,提出了“都市轴”的理论,对以后城市设计有 很大影响。在大跨度建筑方面作了新的探索,最著名的是东京代代 木国立综合体育馆(1961-1964)。在运用象征性手法和新的民族 风格方面也进行了成功的探索,如山梨县文化会馆(1966)、圣玛丽亚大教堂、静冈新闻广播东京支社(1966)等。 第三阶段为1970年以后,丹下健三及其研究所在北非和中东作了不少建筑设计,如沙特阿拉伯总部大楼(1976)、阿尔及尔国际机场(1976)等。在这一时期,丹下健三对镜面玻璃幕墙也进行了探索,重要作品有东京都新市政厅、东京草月会馆新馆、赤坂王子饭店等。 东京代代木国立综合体育馆 (1961-1964) 山梨县文化会馆(1966)

世界建筑大师介绍 赖特 Frank Lloyd Wright -- 著名的流水别墅作者

世界建筑大师介绍 赖特 Frank Lloyd Wright -- 著名的流水别墅作者 2010-09-01 01:16 (Frank Lloyd Wright ,1869-1959)赖特是本世纪美国的一位最重要的建筑师,在世界上享有盛誉。他设计的许多建筑受到普通的赞扬,是现代建筑中有价值的瑰宝。赖特对现代建筑有很大的影响,但是他的建筑思想和欧洲新建运动的代表人物有明显的差别,他走的是一条独特的道路。 赖特于1869年出生在美国威斯新州,他在大学中原来学习土木工程,后来转达而从事建筑。他从十九世纪八十年代后期就开始芝加哥从事建筑活动,曾经在当时芝加哥学派建筑师沙利文等众的建筑事务所中工作过。赖特开始工作的时候,正是美国工业蓬勃发展,城市人口急速增加的时期。十九世纪末的芝加哥是现代摩天楼诞生的地点。但是赖特对现代大城市持批判态度,他很少设计大城市里的摩天楼。赖特对于建筑工业化不感兴趣,他一生中设计的最多的建筑类型是别墅和小住宅。 从十九世纪末到二十世纪最初的十年中,他在美国中西部的威斯康新州、伊利诺州和密执安州等地设计了许多小住宅和别墅。这些住宅大都属于中等阶级。坐落在郊外,用地宽阔,环境优美。材料是传统的砖、木和石头,有出檐很大的坡屋顶。在这类建筑中赖特逐渐形成了一些特色的建筑处理手法。 剌赖特这个时期设计的住宅即将有美国民间建筑的传统,又突破了封闭性。它适合于美国中西部草原地带的气候和地广人稀的特点,赖特这一时期设计的住宅建筑被称为“草原住宅”,虽然他们并不一定建造在大草原上。 赖特的青年时代在十九世纪渡过,那是惠特曼(W.Whitman,1819-1892)美国诗人)和马克.吐温(Mark Twain,1835-1910,美国作家)的时代。赖特的祖父和父辈在威斯康星州的山谷中耕地土地,他在农庄上长大,对农村和大自然有深厚的感情。他的“塔里埃森”就造在祖传的土地上,他在八十岁的时候谈到这一点还兴奋地说:“在塔里埃森,我这第三代人又回到了土地上,在那块土地上发展和创造美好的事物”,对祖辈和土地的眷恋溢于言表。

近现代著名建筑大师简介

约翰·拉斯金 John Ruskin:(1819-1900) 约翰·拉斯金拉斯金生于伦敦。是英国作家、艺术家、艺术评论家。他主张艺术与技术的结合,认为应将现实观察融入设计当中,并提出设计的实用性目的。他的设计理论具有强烈的民主和社会主义色彩,也非常混乱。既强调为大众,又主张从自然和哥特风格中找寻出路,这显然不是为大众的;既包含社会主义色彩,又包含对大工业化的不安。他的实用主义思想与以后的功能主义有很大区别,但他的倡导对当时设计家提供了重要的思想依据,莫里斯等人都深受其思想影响。是英国“工艺美术”的思想倡导者。 (英国“工艺美术”是19世纪末20世纪20年代,为了解除工业化对传统建筑、传统手工业的威胁,为了复兴以哥特风格为中心的中世纪手工艺风气和恢复手工艺行会传统,为了通过建筑和产品设计体现出民主思想而发起的一个具有很大实验性质的设计运动。) 威廉·莫里斯 William Morris:(1834—1896)

莫里斯生于伦敦旁边的瓦瑟斯多。拉斐尔前派的主要成员。英国“工艺美术”运动的奠基人。真正实现了约翰·拉斯金思想的现代设计史的先驱人物。他被誉为19世纪英国最杰出的博学多才的人物之一。莫里斯打击产业革命大量生产的粗俗制品,仰慕中世纪基尔德社会手工制作的实用美的器物,励志以美术工艺品美化现实世界,提升现代人的审美趣味。莫里斯与他的商会活动通过制品的输出与杂志媒体报道,影响到欧美诸国,使他成为近代设计运动先驱的典范。1864年成立的设计事务所。大约是最早的独立产品和平面设计事务所之一。 当时准备结婚的莫里斯因为找不到合适的婚房而自主设计出哥特风格的“红屋”为“工艺美术”运动奠定了基础。 (莫里斯代表作“红屋”) (莫里斯设计的壁纸图案) 莫里斯虽是画家,却主要是致力于工艺美术,从事绘画设计出漂亮的玻璃、陶器、家具、壁纸、绒毯、书籍装帧等各方面的工作。莫里斯在设计中,大量的装饰都是东方式的、

国内外建筑大师的名字

国内外建筑大师的名字,谢谢大家~~ 揪错┆评论 [大师] 勒·柯布西耶(Le Corbusier) 安东尼奥·高迪(Antonio Gaudí) 安托内·普雷多克(Antoine Predock) 罗伯特·文丘里(Robert Venturi) 阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto) 马里奥·博塔(Mario Botta) 矶崎新(Arata Isozaki) 彼德·埃森曼(Peter Eisenman) 理查德·麦耶(Richard Meier) 西萨·佩里(Cesar Pelli) 罗伯特·斯特恩(Robert AM Stern) 弗兰克·盖里(Frank Gehry) 菲利普·约翰逊(Philip Johnson) 路易·艾瑟铎·康(Louis Kahn) 沃尔特·格罗佩斯(Walter Gropius) 密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe) 扎哈·哈迪德(Zaha Hadid) 雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas) 安藤忠雄(Tadao Ando) 贝聿铭(I.M. Pei) 弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright) 彼得·祖索尔(Peter Zumthor) 诺伦佐·皮亚诺(Renzo Piano) 黑川纪章(Kisho Kurokawa) 丹下健三(Kenzo Tange) 朱莉亚·摩根(Julia Morgan) 盖·奥兰蒂(Gae Aulenti) 巴里(M. H. Baillie) 罗伯特·西吉尔(Robert Siegel) 威廉·勒巴隆·詹尼(William Le Baron Jenney) 库柏·西梅布芬事务所(Coop Himmelblau) 罗伯特·亚当(Robert Adam) 路易斯·巴拉干(Luis Barragan) 杰弗里·鲍娃(Geoffrey Bawa) 亨里克·彼图斯·伯拉吉(Henrik Petrus Berlage) 乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼(Giovanni Lorenzo Bernini)甘特·班尼奇(Gunter Behnisch) 格尔顿·本夏夫特(Gordon Bunshaft) 皮耶特罗·贝鲁斯基(Pietro Belluschi) 贝特伦·古德西(Bertram Goodhue) 槙文彦(Fumihiko Maki)

建筑大师贝聿铭个人简介及作品

贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克 奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。贝聿铭为 苏州望族之后,1917年出生于广东省广州市,父 亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,1935年赴 美国哈佛大学建筑系学习师从建筑大师格罗皮乌 斯和布鲁尔。贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为 主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、 玻璃与石材,代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊 东厢、法国巴黎卢浮宫扩建工程。 身为现代主义建筑大师,贝聿铭的建筑物四十余年来始终秉持著现代建筑的传统,贝聿 铭坚信建筑不是流行风尚,不可能时刻变化招取宠,建筑是千秋大业,要对社会历史负责。

中国情缘 贝聿铭一九三五年赴美国求学,之后在大洋彼岸成家立业,功成名就,至今已整整七十八个年头。但他对中国的一片深情,依然萦系于怀。他祖籍苏州,生于广州,所以他常对人称“我是苏州人”、“我是广州人”。他的夫人卢爱玲曾在美国卫斯理学院念书,后来在哈佛大学攻造园设计。夫妇俩至今仍能讲一口流利的普通话、广州话、上海话和苏州话。平时的衣着打扮、家庭布置与生活习惯依然保持着中国的传统特色。他们有三子一女,三个儿子的名字都有一个“中”字。依次是贝定中、贝建中、贝礼中。女儿叫贝莲,也是典型的中国化的名字。七十年代初,贝聿铭首次回到阔别近四十年的中国探亲观光。心中有无限的感慨,以后他又多次来到中国。他在海外曾深情地说过:“我的根在中国,中国对我的牵引非常大,所以我不论哪一次回去,都觉得像是回到了自己的家。”“多变的是我的建筑设计,不变的是我的中国心。”

卢浮宫玻璃金字塔

东馆

苏州博物馆

黑川纪章部分作品

黑川纪章部分作品 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

建筑大师作品(黑川纪章篇) 】 导读:欧洲建筑理论家在从世界建筑潮流发展的角度看亚洲建筑时,总是将日本建筑界 与中国建筑界加以比较,并认为中国建筑界也应该像日本建筑界一样来一次对世界有影响的“新陈代谢”运动;未尽其然,中国建筑也正在影响着世界... 日本以丹下健三为首,黑川纪章、矶崎新为干将的“新陈代谢”运动,可以说是日本经济腾飞带动社会地位上进及亚洲在世界行为的显露。此期间,黑川纪章的东京仓体楼项目,不仅为这种进化的理论做出实践的系数上的尝试,也成为年轻建筑学子收藏与追捧的楷模,以感性生活为精神主导的亚洲也有了理性的、领先世界现代建筑运动的光辉作品,那真是一段令一代青年建筑师一再重温的激动人心的时代! 灰空间的福冈银行也为当时“新陈代谢”运动必然的向文化深度发证的领悟表达。其随后的共生理论及一系列博物馆美术馆项目相继落成已经为他的国际化知名度与国际化实践 广开延展与大步进军铺垫。 日本经济实力下的全球化眼光,例行的每每邀请国际建筑新潮的讲学做代表作,及国际化的大赛频繁,各思潮总要在黑川的作品中有回应,那是国际间的高手对谈话—闲暇但高远。一个百分之六七十森林覆盖的国度,应该有些许这种境界吧。 国中的后发优势正在进行态,经济强盛,奥运盛会拉动,高尚文化的回潮与提升,创作的高潮似乎来临。回看黑川纪章在日本的历程及国际化成功经验,系于本土文化思考及哲学高度的追根溯源,及踏踏实实的国际间项目安排—正是创作旺盛之年,但却投

身政治,或令人费解。是否世界已经帝国制度为本,还是受库哈斯策划欧盟政治挂帅的激励,但这不该是建筑师之途吧。 灰空间其实是儒家中庸思想的建筑表达,亚洲的价值观,和谐的理念也在东西方体系中作出贡献。太平洋时代的重心移动,继续发扬推动未来东方的思考与实践。天下哲学以东方伦理,道德规范为本,探讨层次,亲情,和谐自然。并在审美心理力,意境感动等方面担当起重塑心灵乌托邦的大任。 电脑软件等为标志的信息世界的飞快发展,先锋建筑又面对更复杂化的社会与压力。曲面,流动,巨大的试图化解重力的悬挑,表皮理论等等,在为经典与对称叫板。 在机会到来时,在转折到来时,黑川纪章没有错过,亚洲没有错过。新世纪新天下,设计成为创新社会的重要组成,浮夸的社会很需要踏实的思考与努力,奢侈品并不是和谐社会的方向。品位进行中,建筑,空间,产品,形象,艺术共同为社会充实。心理学向本来高端发展,如同山与海一样代表永恒。 生命力运动的方向是分化和复化,即多样及水平的提高。亚洲和谐的自然之道,为我们导航,向往美好幸福生活,和谐宇宙。 来源:深圳建设网 【】【】【复制地址】

丹下健三大师简介

大师简介: 丹下健三,日本著名建筑师,曾获得普利兹克建筑奖,东京奥运会主会场就是他的杰作。1961年他创建了丹下健三城市·建筑设计研究所。1964年东京奥运会主会场——代代木国立综合体育馆,被称为20世纪世界最美的建筑之一。日本现代建筑甚至以此作品为界,划分为之前与之后两个历史时期。而他本人也赢得日本当代建筑界第一人的赞誉。1980年丹下健三被授予日本文化艺术界的最高奖——日本文化勋章。 丹下健三,1913年生于大阪。 1935年他进入东京大学建筑系学习。毕业后进入前川国男建筑事务所。 1938年从东京大学建筑系毕业。 1938年-1942年在前川国男事务所工作了4年。 1942年-1945年在东京帝国大学研究院专攻城市规划。 1946年在东京大学工学部建筑系任教。 1949年晋升为教授。同年获广岛和平中心设计竞赛一等奖。并出席国际现代建筑协合大会,受到国际建筑界的注意。 1949年,在广岛原子弹爆炸地点原址建造和平中心的设计比赛中胜出,开始在国际上崭露头角。 1959年获得东京大学工学博士学位。 1959年,受美国麻省理工学院邀请作建筑系客座教授。 1961年他创建了丹下健三城市·建筑设计研究所 1964年设计东京奥运会主会场——代代木国立综合体育馆, 1987年他获得普利兹克建筑奖。 2005年3月22日,第9位普利兹克建筑奖得主,亚洲第一位普利兹克建筑奖得主,当日丹下健三因心脏衰竭在东京的家中离世,终年91岁。 丹下的建筑创作生涯长达60余载,不仅作品颇丰,在建筑教育方面的贡献也是有目共睹。他曾任美国麻省理工学院的客座教授,还在哈佛、耶鲁、加州大学伯克利分校等名校的建筑系执教。而日本的第二位普利兹克建筑奖获得者桢文彦(Fumihiko Maki,1993年得主),以及在日本建筑界颇具国际影响力的矶崎新(Arata Isozaki)、黑川纪章(Kisho Kurokawa)等人都曾师从丹下。 他在世界近代建筑史上留下的许多丰碑名作,更像“燃烧着历史尖端的火焰”,熠熠发光,激励着建筑师们去大胆探索,执意求新,把建筑艺术的价值观不断深化到全人类历史发展的总进程。 建筑生涯: 第一阶段 为战后50年代,丹下在继承民族传统的基础上,提出“功能典型化”的概念,赋予建筑比较理性的形式,开拓了日本现代建筑的新境界。代表作品有:广岛和平纪念资料馆、广岛和平纪念公园(1955年)、旧东京都厅舍(1952-1957)、日本香川县厅舍(1955-1958)、仓敷县厅舍(1958-1960)等。 第二阶段 为60年代,是丹下和他的研究所成果辉煌的时期。在1960年的东京规划中,提出了“都市轴”的理论,对以后城市设计有很大影响。在大跨度建筑方面作了新的探索,最著名的是东京代代木国立综合体育馆(1961-1964)。在运用象征性手法和新的民族风格方面也进行了成功的探索,如山梨文化会馆(1966)、东京罗马天主教圣玛丽大教堂(1964年)、静冈新闻广播东京支社(1966)等。 第三阶段 为1970年以后,丹下健三及其研究所在北非和中东做了不少建筑设计,如约旦哈西姆皇宫工程、尼日利亚首都阿布贾城市规划(1976年)、阿尔及尔国际机场等。这一时期,丹下健三还对镜面玻璃幕墙进行了探索,重要作品有东京都新市政厅、东京草月会馆新馆。以及大阪万博场址、基础设施规划、御祭广场(1970年)、广岛国际会议场(1989年)、新东京都厅舍(1991年)、新宿公园塔(1994年)、富士电视台总部大楼(1996年)、东京'Dome' Hotel(“穹隆”大酒店)(2000年)等。

黑川纪章部分作品

建筑大师作品(黑川纪章篇) 大中小】 导读:欧洲建筑理论家在从世界建筑潮流发展的角度看亚洲建筑时,总是将日本建筑界与中国建筑界加以比较,并认为中国建筑界也应该像日本建筑界一样来一次对世界有影响的“新陈代谢”运动;未尽其然,中国建筑也正在影响着世界... 日本以丹下健三为首,黑川纪章、矶崎新为干将的“新陈代谢”运动,可以说是日本经济腾飞带动社会地位上进及亚洲在世界行为的显露。此期间,黑川纪章的东京仓体楼项目,不仅为这种进化的理论做出实践的系数上的尝试,也成为年轻建筑学子收藏与追捧的楷模,以感性生活为精神主导的亚洲也有了理性的、领先世界现代建筑运动的光辉作品,那真是一段令一代青年建筑师一再重温的激动人心的时代! 灰空间的福冈银行也为当时“新陈代谢”运动必然的向文化深度发证的领悟表达。其随后的共生理论及一系列博物馆美术馆项目相继落成已经为他的国际化知名度与国际化实践广开延展与大步进军铺垫。 日本经济实力下的全球化眼光,例行的每每邀请国际建筑新潮的讲学做代表作,及国际化的大赛频繁,各思潮总要在黑川的作品中有回应,那是国际间的高手对谈话—闲暇但高远。一个百分之六七十森林覆盖的国度,应该有些许这种境界吧。

国中的后发优势正在进行态,经济强盛,奥运盛会拉动,高尚文化的回潮与提升,创作的高潮似乎来临。回看黑川纪章在日本的历程及国际化成功经验,系于本土文化思考及哲学高度的追根溯源,及踏踏实实的国际间项目安排—正是创作旺盛之年,但却投身政治,或令人费解。是否世界已经帝国制度为本,还是受库哈斯策划欧盟政治挂帅的激励,但这不该是建筑师之途吧。 灰空间其实是儒家中庸思想的建筑表达,亚洲的价值观,和谐的理念也在东西方体系中作出贡献。太平洋时代的重心移动,继续发扬推动未来东方的思考与实践。天下哲学以东方伦理,道德规范为本,探讨层次,亲情,和谐自然。并在审美心理力,意境感动等方面担当起重塑心灵乌托邦的大任。 电脑软件等为标志的信息世界的飞快发展,先锋建筑又面对更复杂化的社会与压力。曲面,流动,巨大的试图化解重力的悬挑,表皮理论等等,在为经典与对称叫板。 在机会到来时,在转折到来时,黑川纪章没有错过,亚洲没有错过。新世纪新天下,设计成为创新社会的重要组成,浮夸的社会很需要踏实的思考与努力,奢侈品并不是和谐社会的方向。品位进行中,建筑,空间,产品,形象,艺术共同为社会充实。心理学向本来高端发展,如同山与海一样代表永恒。 生命力运动的方向是分化和复化,即多样及水平的提高。亚洲和谐的自然之道,为我们导航,向往美好幸福生活,和谐宇宙。

世界建筑大师

世界建筑大师汇总 迈克尔·格雷夫斯(Michael Graves) 霍华德·戴维斯(Howard Davis) 诺曼·弗斯特爵士(Sir Norman Foster) 皮埃尔·德默隆(Pierre de Meuron) 维廉姆·莫里斯(William Morris) 格伦·默克特(Glenn Murcutt) 弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted) 安德烈亚·帕拉第奥(Andrea Palladio) 伯纳德·梅贝克(Bernard Maybeck) 路易斯·沙利文(Louis Sullivan) 理查德·诺伊特拉(Richard Neutra) 苏珊娜·托雷(Susana Torre) 约翰·拉斯金(John Ruskin) 菲利普·韦伯(Philip Webb) 保罗·威廉(Paul Williams) 克拉夫·威廉·埃利斯爵士(Sir Clough Williams-Ellis) 阿道夫·卢斯(Adolf Loos) 斯蒂芬·阿伦兹(Steffen Ahrends) 格雷戈里·安(Gregory Ain) 阿尔贝蒂(Leon Battista Alberti) 加里亚佐·埃里希(Galeazzo Alessi) 克里斯多夫·亚历山大(Christopher Alexander) 威廉·范·阿伦(William Van Alen) 阿门诺菲斯三世(Amenophis III) 约翰·安德鲁斯(John Andrews) 安西米奥斯(Anthemios) 阿波洛道鲁斯(Apollodorus) 阿顿(Arton) 阿斯比(C. R. Ashbee) 阿斯普朗德(Erik Gunnar Asplund) 阿迪森·麦兹那(Addison Mizner) 泰奥多尔·林克(Theodore Link) 查尔斯·巴雷爵士(Sir Charles Barry) 威廉·亨利·巴洛(William Henry Barlow) 法尔克·巴莫(Falke Barmou) 爱德华·巴恩斯(Edward Larabee Barnes) 威廉·霍拉伯德(William Holabird) 彼得·贝伦斯(Peter Behrens) 贝尔吉欧加索、皮瑞瑟第和罗杰斯(Belgiojoso、Peressutti、Rogers)查尔斯·格瓦德梅(Charles Gwathmey) 雅克·赫尔佐格(Jacques Herzog)

丹下健三的作品与设计方法分析

丹下健三的作品与设计方法分析 摘要:作为世界著名的现代派建筑设计师,丹下健三结合日本文化,并且通过自身的努力,对建筑形式不断地探索,使日本现代建筑风格在世界建筑上有一席之地。对其作品的的赏析,从中探索丹下健三独特的设计方法。 关键字:作品赏析;设计方法;都市轴 日本设计界一直追求着独到的东方呢风情,日式的设计总是希望能够体现一种以柔克 刚和朴素内敛的风格理念,虽然现代建筑的变革同样冲击着日本和建筑界,改变着日本城 市的风貌,不过就核心的本原而言,日本建筑界一直不曾放弃他们的传统。“我们所面临 的困难课题就是如何使现代建筑在日本的现实当中生根。”将日本文化与建筑的结合也是 丹下健三一直所期望和追求的。 一、作品赏析: (1)代代木体育馆 1964年在东京召开的第18届奥运会而建的,由于功能和结构的巧妙结合新颖的外部,内部空间处理使这个作品得到日本和各国建筑界很好 的评价。

它是丹下健三结构表现主义时期的顶峰之作,具有原始的想像力,达到了材料、功能、结构、比例,乃至历史观的高度统一,被称为20世 纪世界最美的建筑之一这栋建筑的出现可以说是日本现代建筑达到国际 水准的标志。 总用地面积为9.1公顷,南北有近6米的高差。建筑群由第一体育馆, 第二体育馆和附属部 分组成,总建筑面积 为34204平方米。第一 体育馆为两个相对错 位的新月形,第二体 育馆为螺旋形两馆南 北呼应形成中心广场, 其主轴线与用地北面 得明治神宫的轴线一 致,主要入口位于西北的原宿和南面的涩谷。用地内设置东西向宽敞的人行步道将两馆连系 成一个统一的整体,并巧妙地将观众人流,车流明确地分开来,贵宾和 管理人员的入口在步行道下面。室外停车场可停车250台。 仿生建筑——海螺、贝壳、海浪漩涡… 这是一个由瞬间的海浪漩涡引发的灵感设计,其类似海螺的独特造型给人很强 的视觉冲击。整个设计线条没有直角直线,流畅的线条让人想起的是浮世绘中 的海浪神秘。

建筑大师丹下健三2

1.丹下健三(たんげけんぞう)是世界著名的日本建筑师。1913年9月4日生于大阪府。1938年从东京大学建筑系毕业,1949年,在广岛原子弹爆炸地点原址建造和平中心的设计比赛中胜出,开始在国际上崭露头角。 1964年东京奥运会主会场——代代木国立综合体 育馆,是丹下健三结构表现主义时期的顶峰之作,具 有原始的想像力,达到了材料、功能、结构、比例, 乃至历史观的高度统一,被称为20世纪世界最美的建 筑之一。日本现代建筑甚至以此作品为界,划分为之 前与之后两个历史时期。而他本人也赢得日本当代建 筑界第一人的赞誉。 他在74岁时获得了普立兹克建筑奖,成为第一位 获得该奖的日本建筑师,也是第一位亚洲得奖人。 期间有很多重要的著作:《米开朗基罗颂----勒. 柯布西耶绪论》、《桂----日本建筑的传统与创造》、《1960年东京规划----构造改革的方案》、《伊势----日本建筑的原型》、《日本列岛的未来》、《丹下健三1946年~1958年----现实与创造》、《丹下健三1955年~1964年----技术与人类》、《丹下健三1946年~1969年----建筑与城市》、《人类与建筑》、《建筑与城市》、《21世纪的日本》、《丹下健三----建筑与城市》、《丹下健三 Studio》、《1986年东京规划――东京都临海城区与东京湾城区的设计构想》、《从一支铅笔开始》、《回忆录---15个月的时光》、《丹下健三》。 在丹下健三长达40多年的建筑活动中,他的城市规划、建筑设计方面的作品和方案有近200件之多,其中不乏传世之作。同时他还发表了大量的专著和论文;获得六个国家和地区的七个博士或名誉博士学位;并获得日本文化勋章,以及美国建筑师学会(AIA)、英国皇家建筑学会(RIBA)和法国建筑科学院的金奖,还有联邦德国、意大利、南斯拉夫等许多国家的金奖或大奖。 不仅如此,他在建筑教育方面的贡献也是有目共睹。他曾任美国麻省理工学院的客座教授,还在哈佛、耶鲁、加州大学伯克利分校等名校的建筑系执教。而日本的第二位普立兹克建筑奖获得者稹文彦,以及目前日本建筑界颇具国际影响力的矶崎新、黑川纪章等人都曾师从丹下。 2005年因心力衰竭在东京家中去世,享年91岁。日本媒体纷纷表达惋惜之情,慨叹“‘世界的丹下’去世,终结了日本建筑界的一个时代”。 2.丹下键三在四十多年的建筑活动中,始终坚持走现代建筑的道路。丹下键三获得的结合日本文化的现代建筑的成就对日本建筑界产生了巨大的影响,带动了后备建筑师的成长。 就像肌崎新在《不懈地描绘国家的肖像——悼念建筑大师丹下键三》一文中所描述的那样,他认为丹下键三建筑思想中“彻头彻尾始终意识到国家的存在”。他还说到“其建筑思想的深层,隐藏着一条面向某种超越性的存在的‘轴线’。我认为,那恰恰就是对民族国家的意识”。 根据其作品所体现出来的建筑思想,从4个方面加以解析。 (一)“功能典型化”——现代和传统调和的时代 在二战结束后,丹下键三的创作活动也进入了最活跃的时期。他认识到日本建筑的重要,认真地研究日本传统文化,对日本传统建筑给予了极大的热情和关注。他“借传统之力超越了现代主义的形式化,决定论的局限,又借现代建筑技术和思想理论超越了传统建筑观念与形式的局限,创造性地完成了日本建筑语言的现代重建。”

世界著名建筑大师的建筑介绍

世界著名建筑大师的建筑介绍 2007-01-17 13:50:31 大中小 世界著名建筑大师的建筑介绍 《狮身人面像》 这个巨大的、身子蜷缩着的巨像,是在一个软石灰石小丘的基础上雕刻而成的。 它雄踞在巍峨的金字塔旁,更为法老的陵墓增添超人间的威仪和神秘感。狮身长240英尺,高66英尺,人面部是哈夫拉法老的理想肖像。这种创造起源于图腾崇拜:把某种动物当成祖先或神加以崇拜,再把法老的面容雕在这种动物身上,这就意味着法老是神的化身,借以显示无上权威。这座巨大塑像是伟大的科学和艺术成就的结晶。这座巨像的造型手法极其简练概括,达到一定程度的写实,充分显示了古代埃及雕刻家们的高超技艺。

《埃皮道罗斯剧场》小波里克里托斯 这个巨大露天剧场是希腊古典后期建筑艺术的最大成就之一。公元前4世纪中期兴建了以最崇敬的医神阿斯枯拉庇乌斯神庙为中心的建筑群,其中最著名的是这个露天大剧场。古希腊剧场起源很早,基本造型是利用山坡地势,观众席逐排升高,呈半圆形,并有放射形的通道。表演区是位于剧场中心一块圆形平地,后面有化妆及存放道具用的建筑物。剧场不仅是娱乐场所,也是自由民集会的地方,因此规模巨大。

《米兰大教堂》伯鲁诺列斯基 意大利米兰大教堂是欧洲中世纪最大的教堂,可供4万人举行宗教活动。它始建于1386年,到1485年才完成。 这座教堂全由白色大理石筑成,大厅宽达59米,长130米,中间拱顶最高45米。教堂的特点在它的外形:尖拱、壁柱、花窗棂,有 135个尖塔,象浓密的塔林刺向天空,且在每个塔尖上有神的雕像。教堂外部总共有2000多个雕像,甚为奇特。如果连内部雕像总共有 6000多尊,是世界上雕像最多的哥特式教堂。这个教堂有一个高达107米的尖塔,出于15世纪意大利建筑巨匠伯鲁诺列斯基之手。塔顶上有金色圣母玛利亚雕像,在阳光下显得光辉夺目,神奇而又壮丽。

全世界400多位建筑大师作品分类整理-清华设计院内部资料

一共437位建筑大师专辑 (含简历,图书和所有存世作品,作品分析等)多年整理成果,现免费分享。 这里是目录,下载共48G。 先看看文件

给您带来不便,还请见谅。以下是我整理资料的内容缩图。 世界建筑大师名录 勒·柯布西耶(Le Corbusier) 安东尼奥·高迪(Antonio Gaudí) 安托内·普雷多克(Antoine Predock) 罗伯特·文丘里(Robert Venturi)

阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto) 马里奥·博塔(Mario Botta) 矶崎新(Arata Isozaki) 彼德·埃森曼(Peter Eisenman) 理查德·麦耶(Richard Meier) 西萨·佩里(Cesar Pelli) 罗伯特·斯特恩(Robert AM Stern) 弗兰克·盖里(Frank Gehry) 菲利普·约翰逊(Philip Johnson) 路易·艾瑟铎·康(Louis Kahn) 沃尔特·格罗佩斯(Walter Gropius) 密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe) 扎哈·哈迪德(Zaha Hadid) 雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas) 安藤忠雄(Tadao Ando) 贝聿铭(I.M. Pei) 弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)彼得·祖索尔(Peter Zumthor) 诺伦佐·皮亚诺(Renzo Piano) 黑川纪章(Kisho Kurokawa) 丹下健三(Kenzo Tange) 朱莉亚·摩根(Julia Morgan)

盖·奥兰蒂(Gae Aulenti) 巴里(M. H. Baillie) 罗伯特·西吉尔(Robert Siegel) 威廉·勒巴隆·詹尼(William Le Baron Jenney) 库柏·西梅布芬事务所(Coop Himmelblau) 罗伯特·亚当(Robert Adam) 路易斯·巴拉干(Luis Barragan) 杰弗里·鲍娃(Geoffrey Bawa) 亨里克·彼图斯·伯拉吉(Henrik Petrus Berlage) 乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼(Giovanni Lorenzo Bernini)甘特·班尼奇(Gunter Behnisch) 格尔顿·本夏夫特(Gordon Bunshaft) 皮耶特罗·贝鲁斯基(Pietro Belluschi) 贝特伦·古德西(Bertram Goodhue) 槙文彦(Fumihiko Maki) 丹尼斯·斯科特·布朗(Denise Scott Brown) 圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava) 里查德·巴克明斯行·福勒(R. Buckminster Fuller) 维廉姆·莫里斯(William Morris) 格伦·默克特(Glenn Murcutt) 弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)安德烈亚·帕拉第奥(Andrea Palladio)

国内外建筑大师名单

勒·柯布西耶(Le Corbusier) 安东尼奥·高迪(Antonio Gaudí) 安托内·普雷多克(Antoine Predock) 罗伯特·文丘里(Robert Venturi) 阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto) 马里奥·博塔(Mario Botta) 矶崎新(Arata Isozaki) 彼德·埃森曼(Peter Eisenman) 理查德·麦耶(Richard Meier) 西萨·佩里(Cesar Pelli) 罗伯特·斯特恩(Robert AM Stern) 弗兰克·盖里(Frank Gehry) 菲利普·约翰逊(Philip Johnson) 路易·艾瑟铎·康(Louis Kahn) 沃尔特·格罗佩斯(Walter Gropius) 密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe) 扎哈·哈迪德(Zaha Hadid) 雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas) 安藤忠雄(Tadao Ando) 贝聿铭(I.M. Pei) 弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)彼得·祖索尔(Peter Zumthor)

诺伦佐·皮亚诺(Renzo Piano) 黑川纪章(Kisho Kurokawa) 丹下健三(Kenzo Tange) 朱莉亚·摩根(Julia Morgan) 盖·奥兰蒂(Gae Aulenti) 巴里(M. H. Baillie) 罗伯特·西吉尔(Robert Siegel) 威廉·勒巴隆·詹尼(William Le Baron Jenney) 库柏·西梅布芬事务所(Coop Himmelblau) 罗伯特·亚当(Robert Adam) 路易斯·巴拉干(Luis Barragan) 杰弗里·鲍娃(Geoffrey Bawa) 亨里克·彼图斯·伯拉吉(Henrik Petrus Berlage) 乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼(Giovanni Lorenzo Bernini)甘特·班尼奇(Gunter Behnisch) 格尔顿·本夏夫特(Gordon Bunshaft) 皮耶特罗·贝鲁斯基(Pietro Belluschi) 贝特伦·古德西(Bertram Goodhue) 槙文彦(Fumihiko Maki) 丹尼斯·斯科特·布朗(Denise Scott Brown) 圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava) 里查德·巴克明斯行·福勒(R. Buckminster Fuller)

世界建筑大师介绍 弗兰克·盖里(Frank Gehry) -- 鬼才建筑大师

世界建筑大师介绍 弗兰克·盖里(Frank Gehry) -- 鬼才建筑大师 2010-09-01 01:11 一位颠覆传统建筑的人 很多地方都看的到的一个图片,这位就是作者!

弗兰克·盖里(Frank Owen Gehry) 在歐洲被喻為建築界的編舞師,或是建築界的畢卡索,不只是因為他的建構物造型上富流線和動感;更因為他所蓋之處,城市景觀在視覺上和情緒上完全被改變,創造一種音樂性的歡愉,蓋瑞對建築的表達認為應該是在傳遞人的感受。 1929年,弗兰克·盖里出生于加拿大多伦多,后转入加利佛尼亚州,并在南加利福尼亚州大学获得建筑学硕士学位,毕业后在哈佛大学从事城市规划。 于1962年建立他自己的公司——Frank O.Gehry and Associates, Inc.之前,他随着洛杉矶的Victor Gruen (1953-1954)与Pereira & Luckman (1957-1958),及巴黎的Andre Re-mondet等建筑师见习。他曾在南加州大学(1972-1973)与加州大学洛杉矶分校(1988-1989)担任助理教授及哈佛大学(1983)、莱斯大学(Rice,1976)及加州大学(1977-1979)客座评论师。1982、1985、1987、1988及1989年,他拥有耶鲁大学建筑系之Charlotte Davenport 教授的职位。1984年,担任哈佛大学Eliot Noyes讲座。 1986年10月,由沃克(Walker)艺术中心主办一场有关他的作品的重要回顾展,此展览由明尼阿波里斯巡回至亚特兰大、休士敦、多伦多及洛杉矶,闭幕于纽约的美洲艺术惠特尼(Whitney)博物馆。1974年,他被遴选为美国建筑师协会(AIA)的学院会员。 他于1987年成为美国艺术与文学学会之一员,1991年成为美国艺术与科学学会的一员。 1989年,他获得普利策(Pritzk-er)建筑奖,同年被提名为在罗马的美国建筑学会理事。 1992年,他获得Wolf建筑艺术奖,并被提名为1992年建筑界最高荣誉奖的领奖人,此荣誉奖由日本艺术协会颁发。1994年,他成为Lillian Gish Award 的终生贡献艺术奖项的第一位得奖人。 同年,他被国家设计学院授予院士头衔。他获得加州艺术技术学院、Nova Scotia技术大学、罗德岛设计学校、加州艺术学院、及Parsons设计学校Otis艺术学院的荣誉博士学位。他同时也是美国艺术与文学学会Arnold W.Brunner 建筑纪念奖的得奖人。 弗兰克·盖里受到南加利福尼亚州大学文化的激励,但缺乏理想化的形式,盖里广泛吸取着来自艺术界的抽象片断和城市环境等方面的零星补充。盖里的作品相当独特,也很具个性,他的大部分作品中很少掺杂社会化和意识形态的东西。他通常使用多角平面、倾斜的结构、倒转的形式以及多种物质形式并将视觉效应运用到图样中去。盖里使用断裂的几何图形以打破传统习俗,对他而言,断裂意味着探索一种不明确的社会秩序。 在许多实例中,盖里将形式脱离于功能,所建立的不是一种整体的建筑结构,而是一种成功的想法和抽象的城市机构。在许多方面,他把建筑工作当成雕刻一样对待,这种三位结构图通过集中处理就拥有多种形式。艺术经常是盖里的灵感发源地,他对艺术的兴趣可以从他的建筑作品中了解到。同时,艺术使他初次使用开放的建筑结构,并让人觉得是一种无形的改变,而非刻意。盖里设计的建筑通常是超现实

丹下健三简述

丹下健三是日本现代建筑的最重要奠基人之一,他确定的把现代建筑的基本因素和部分日本传统建筑结合的方式,影响了整整两代日本建筑家,使日本的建筑真正具有自己的独特形象,从而能够在国际建筑中占有一席之地。 对于丹下健三的思想的行程应从日本二战后对其论述。二战前丹下健三先在东京大学学习建筑,对建筑有了专业的培训。1938-1941年再前川国男的建筑所从事建筑设计,在这里他对现代建筑有了更加深刻地认识。原因就是前川国男曾跟随柯布西耶学习建筑的,他将柯布西耶的思想深深地扎根于丹下健三的思想中,因此丹下健三在以后的建筑设计中大量融入了柯布西耶的现代建筑思想。在二战期间,丹下健三没有多少建筑可以设计,因此他集中精力对城市规划和建筑的关系进行研究。通过这些研究,他已经把建筑的问题从包豪斯式的简单考虑无力功能的水平上升到心里功能的水平。世纪上那时对于日本现代建筑本不是新事物。神社和桂离宫的建筑传统本身就是“现代的”:它们使用表面无修饰的自然状态的材料。它们强调交接节点,结构和几何关系:甚至桂离宫是完全处理成黑白相间的微妙不对称形式,完整健全的“国际式风格”在日本已有四百年的历史之久,所以丹下健三的建筑设计对日本现代建筑的过去和未来的的承接与发展。 随着五十年代经济的好转,日本建筑师就得了仅有美国能相匹敌的大规模建设良机。大量的建筑在二战中被毁灭。现在成千上万栋房屋等待着兴建,旧城市等着改造。根据当时的状况,1941年丹下健三提出了引人注意的“国民住宅”方案。1942年他设计的大东亚建设纪念碑方案,得到了日本建筑界的好评。随后美国扶植日本的各方面的发展。因此日本的现代建筑发展非常迅速。日本战后到70年代的建筑发展可以大约分为三个发展阶段时期,即: 一、恢复时期:1945年—1950年 二、成长时期:1950年—1960年 恢复时期和成长时期,日本受到西方国际主义风格的非常影响,因此柯布西耶的粗野主义风格形式出现了丹下健三等的追随者。1946年在东京大学的教学过程中她对现代建筑有了进一步深刻的理解和系统的认识。丹下健三将日本人对于建筑和设计的精致审美特点与国际主义风格相结合造就了日本的典雅主义,其中以广岛和平馆阅览室采用的牵牛花形钢筋混凝土薄壳结构屋顶的最为突出。1946年—1952年,他设计的广岛和平会馆的原子弹爆炸纪念陈列馆,这个建筑具有强烈的表现形式和象征性形式,这个建筑使他成为国际公认的日本现代设计大师,奠定了他在日本现代建筑界的领导地位。日本战后全力以赴恢复经济、解决基本居住问题的时候,建筑上形成了以丹下健三为首的主张西方国际主义风格流派与村野藤吾为首的流派相对抗。实际上着就是日本现代建筑家以日本为基础发展柯布西耶建筑体系的一个表现。1945年以后丹下健三通过建筑表现他对于柯布西耶建筑的趋向,进一步巩固了自己的建筑思想立场。这时丹下健三已经掌握了日本建筑发展的引导性的地位。 三、发展时期:1960—70年代 在发展阶段到成熟的时期,日本大量兴建公共建筑。丹下健三开始探索现代建筑和日本民族风格相结合的可能性。他感到:如果日本遵行密斯国际主义风格道路,整个国家会变得刻板、缺乏人情味,与日本传统建筑的统一中具有丰富细致的变化和个性化的审美原则是违背的,因此他开始主义现代建筑中多元的面貌,而没有一味的盲目走密斯的国际主义道路。他在战前对于柯布西耶的建筑风格的热衷在这个期间有了加强。他将日本的民族化的探索上升到一个新的高度。在此之后建筑中利用钢筋混凝土的可塑性将柯布西耶粗野主义和日本民族传统风格的木结构融合在一起,创作出了日本香山县厅舍。多采用的重复单元,气质粗野有力,造型威压逼人,而其最杰出之处在于“把木构建筑所具有的美通过混凝土的造型而提高到极限“。丹下健三在这里通过舒展水平的阳台栏杆,及板下的梁头及肋板,形成美丽的类似木构的阴影质感是混凝土的,却在构成方法比例感觉上模仿木质构件,处理得很像日本传统的五重塔,透出传统木结构的神韵。这是成功的把现代主义和日本传统建筑的构造结合