磁法工作方法及技术要求

工作方法及技术要求

5.1 磁法测量

对工作区投入高精度磁法测量。剖面应是直线,其方向垂直于异常走向或通过异常的正负极值点,剖面长度要保证两端出现正常场,保证磁力仪的各项性能指标达到规范要求对矿体的分布范围、形状、产状、埋深和厚度变化以及地质构造进行推断和圈定,野外观测和室内资料整理均按《地面磁勘技术规范(DZ/TO144—94)》要求操作。

1:2千磁法剖面测量10Km ,现将工作方法及技术要求简述于下:

5.1.2 工作方法技术及质量要求

作业标准及质量要求:按中华人民共和国地质矿产行业标准《地面高精度磁测技术规程》DZ/0071-93执行。

磁测野外使用仪器为G856质子磁力仪,观测参数为地磁ΔT ,仪器灵敏度为0.1 nT ;现将各项参数及质量要求如下:

1)仪器性能测试

(1)仪器噪声测试

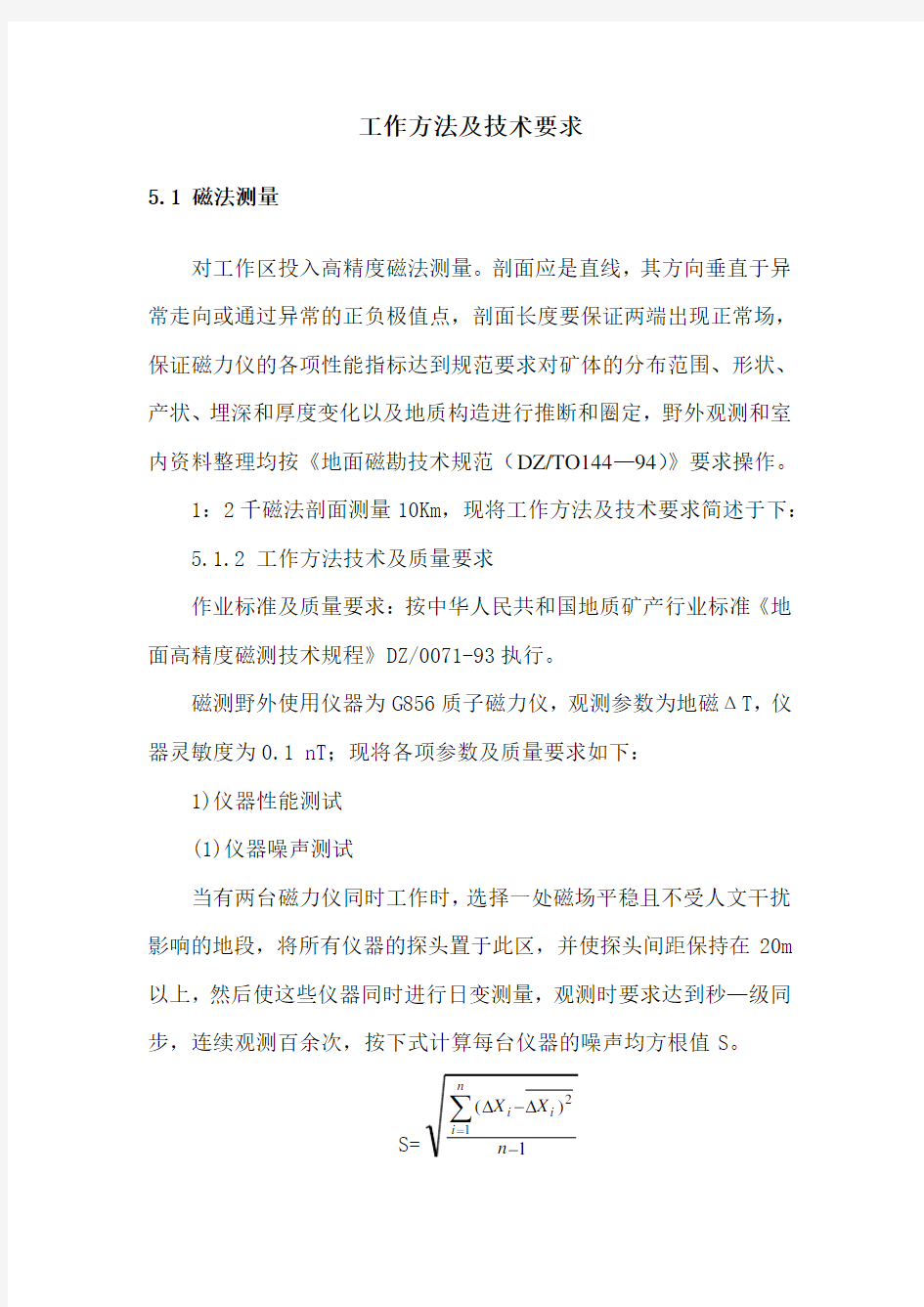

当有两台磁力仪同时工作时,选择一处磁场平稳且不受人文干扰影响的地段,将所有仪器的探头置于此区,并使探头间距保持在20m 以上,然后使这些仪器同时进行日变测量,观测时要求达到秒—级同步,连续观测百余次,按下式计算每台仪器的噪声均方根值S 。 S=1)

(12-?-?∑

=n X X n

i i i

式中:Δx i —第I 时的观测值x i 与起始观测值x 0的差值;

Δx i —所有仪器同一时间观测值Δx i 的平均值;

n —总观测数, i=1,2,3,…,n 。

(2) 仪器一致性指标的测定

测试仪器的一致性时,选择浅层干扰较小且无认为干扰场影响的地区,要求穿过十余纳特的弱异常变化区,在测线上布置20—50个测点,做好标记,使参与生产的各台仪器都在这些点上往返观测,将观测值进行日变改正后,按下式计算仪器的总观测均方误差。

ε=n m V n

i i -∑

=12

式中:νi —为某次观测值与该点各次观测值的平均值之差;

n —为检查点数;

m —为总观测次数。

(3) 总精度的误差分配见下表5-1:

磁测误差分配表 表5-1

2)野外观测方法与技术要求

(1)日变站的建立(总基点)

选择平静磁场作为总基点,即选择在5m 范围内总场梯度变化不超过1nT 的地点作为总基点。总基点应远离帐篷等干扰源(50m 以上),并应在探头周围设置直径约5m 的防护围栏,以防人畜干扰。

(2)基点场值(T0)的确定

日变仪器在总基点进行24小时日变观测,选择其间最平静的磁场值作为基点场值。

(3)野外观测时,探头高度选择2米,探头要求保持水平,探头方向尽可能置于南北方向。

(4)野外日变观测读数时间选择30~60秒。

(5)野外观测时,对突变点、可疑点等应进行重复观测,在异常地段应视情况适当加密。

3)物性工作

物性工作是物探工作的基础。为了更好地对高磁异常进行解释,要进行磁物性标本的采集及测定工作。采集物性标本时,对普查区内出露的各类岩(矿)石均应系统采集,同时,对重要的岩(矿)石,采集的标本数量不少于30块。其他标本可适当采集。标本应及时定名、编号,且详细记录采集位置,各类地质标本采集力求分布均匀且具代表性。

物性标本测定方位选用高斯第一位置或第二位置,观测参数为磁化率k、剩余磁化强度J r两种。物性标本测定尽可能在野外工作结束前完成。

物性标本测定精度:其最大误差根据野外测定的仪器噪声水平误差确定。

标本测定要求按DZ/T0071—93规程附录C执行。

4) 质量检查方法及精度要求

磁测质量检查工作按“一同三不同”方式进行,质检区段要在工区内大致分布均匀。面积性质检工作量应大于总工作量的3%;剖面性质检工作量应大于总工作量的10%。磁物性质检率应大于10% 在磁场平稳地段,工作精度用均方误差来衡量;在异常地段,工作精度用平均相对误差来衡量。根据DZ/0071-93《地面高精度磁测技术规程》,对平均相对误差没有明确具体的规定,本区采用面积性工作平均相对误差≤10%,剖面性工作平均相对误差≤5%,磁物性工作平均相对误差≤20%。

精度要求见下表4:

磁测工作精度要求一览表表5-2

3. 资料整理

每个野外工作日结束,工作者要对记录内容进行自检并签名,再由物探技术人员对资料进行全面的检查复核,并签名。

原始记录检查内容包括:仪器设备性能是否良好、曲线是否完整、对非正常情况是否进行了恰当的处理、对有疑义点(段)是否进行了重复或检查观测、记录内容是否齐全、计算方法及计算结果是否正确等。对计算内容要进行100%复算。

对检查时发现的问题,要及时进行处理,若有较严重的质量问题,而室内又无法处理时,必须进行返工。

4. 解释推断

对检查通过的资料,及时整理、绘制剖面图,结合物性、地质等成果资料,对物探资料进行科学、合理的推断解释,及时提供深部找矿信息和矿(化)体分布、赋存情况,为下步地质工作部署提供依据。

5.8 室内资料综合整理及报告编写

地质资料综合整理是工作中的重要环节,必须按要求贯穿于地质勘查工作的始末。为提高资料综合整理水平,数据、图表、图件等应积极采用计算机技术进行数据整理和制作。

资料综合整理包括地质草测资料、探矿工程资料、物探测量资料等综合图件的编制、综合图表的编制及矿产资源量计算等。室内资料整理严格按照规范进行,对综合图件100%自检、互检、项目检和院检。

报告严格按《DZ/T003—2003固体勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》要求执行。报告所附图、件采用计算机成图。

制药企业职业病危害防治技术规范

制药企业职业病危害防治技术规范 1范围 本标准规定了制药企业工作场所职业病危害防护措施和管理要求。 本标准适用于从事药品生产、加工的企业。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。 GB2893 安全色 GB50019 采暖通风与空气调节设计规范 GB50073 洁净厂房设计规范 GB50187 工业企业总平面设计规范 GB/T11651 个体防护装备选用规范 GB/T12801 生产过程安全卫生要求总则 GB/T16758 排风罩的分类及技术条件 GBZ1 工业企业设计卫生标准 GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 GBZ2.2 工作场所有害因素职业接触限值第2部分“物理因素GBZ158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ159 工作场所空气有害物质检测的采样规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1制药企业Pharmaceutical Enterprises 从事药品生产、加工的企业。也就是使原料经物理变化或化学变化后成为新的医药类产品,即通常所说的中药、西药等原料药及医药中间体制造企业(卫生材料、医疗器械、血液及血浆制品、放射药品制剂、兽药及生物制品企业除外)。 4基本要求 4.1 制药企业的职业卫生工作应坚持预防为主、防治结合的方针,持续改进职业卫生条件,使工作场所职业病危害因素的控制符合国家相关卫生标准要求。 4.2 制药企业涉及职业病危害的工作场所在设计时应符合GBZ1、GB50019和GB50073的要求。 4.3 制药企业产生职业病危害的生产过程和设备应设置相应的职业病防护设施,职业病危害防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 4.4 职业病危害防护设施的设置应保证工作场所有害因素职业接触限值符合GBZ 2.1、GBZ 2.2的要求。 4.5 制药企业应对整个生产过程中的职业病危害因素进行辨识和评估,明确存在职业病危害的工作场所、工艺过程、设备、原(辅)料、中间产品、副产品,制定职业病防护控制措施。

瞬变电磁法的野外工作方法

山西吉奥兴盛地学仪器有限公司 瞬变电磁法的野外工作方法 1、装置类型: (1)同一回线装置:单线框装置是瞬变电磁测量系统中最简单的一种,其主要特点是发射器和接收器为同一线框,既做为发射框,同时又作为接收框。线框形状可以是正方形,亦可为矩形,线框边长一般在200m之内,视具体情况而定(图a). 优点:设备轻便。缺点:勘探深度小。 (2)重叠回线装置:重叠回线装置是指发射框和接收框具有完全相同的几何形状和尺寸,但两线框相互独立布置在同一位置上(图b).优点:发射线圈逐测点移动,不会激发盲区。缺点:分辨率相对较低,人文导体较多处很难避开,设备较重,铺线较麻烦。 (3)中心回线装置:接收线框位于发射线框内中心位置的形式称环状线框装置,其尺寸比发射框小的多,通常接收线框由多芯导线组成多扎线框,由每个单扎线圈可看作是一个磁偶极子,因此这种接收器又称偶极接收器(图c) .优点:1)是重叠回线的变型,具有重叠回线的优点。2) 可观测水平分量,分辨率较高。3) 接收回线可以避开管道等人为导体,在人为导体较多的测区,其数据质量优于重叠回线。缺点:地质体的不均匀性影响较重叠回线大。 (4)分离回线装置:发射线框与接收线框保持一定距离分别布置的测量系统称分离式线框装置。该装置有两种形式,一种是发射和接收线框尺寸大小完全相同,另一种是接收线框为偶极接收器(图d)。该装置是将发射回线和接收回线分开,相隔一段距离,由于该装置在实际中应用效果不是很理想,因此,在常用的装置中一般不用该装置。

(5)双线框装置:双线框装置是由两个大小相同,平行而相邻的线框并联构成。该装置如图e 所示,双线框即做发射线框,又做接收线框,工作方式类似于单线框装置;发射和接收线框分别由两个大小相同而又独立的双线框组成,工作方式类似于共线框装置。双线框装置抗干扰能力强,但施工不方便,使用时受到限制。 (6)固定发射移动接收装置(大回线外组合、大回线内组合):该装置由一个固定的大线框和一个可移动的多绕层小线框组成,大线框为发射框、小线框为接收框。发射线框通常为矩形,长边约600m以上,有时可达1~2km;接收框,通常为正方形,边长在lm以内;观测点可布置在发射框内或外。该装置可通过调节接收线框方位进行三分量观测,是目前较普遍的观测方法之一(图f). 优点:1)划分异常比较详细。2)勘探深度大。 缺点:1)有激发盲区,有漏矿的可能。2)方形回线太大,铺设不便。

白蚁防治技术规范

白蚁防治技术规范-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

房屋白蚁预防工程施工技术规范 一、总则 1、为认真贯彻建设部第130号令《城市房屋白蚁防治管理规定》,加强房屋白蚁预防工程的施工技术管理,确保房屋白蚁预防工程施工质量,特制定本规范。 2、本规范适用于新建、改建、扩建、装饰装修等房屋白蚁预防工程的施工。 3、本规范适用于木栖性、土木两栖性和土栖性白蚁危害区的房屋白蚁预防工程。 本规范规定了采用药物滞留喷洒、涂刷或浸渍法处理进行房屋白蚁预防工程施工的方法。 4、本规范要求房屋白蚁预防工程质量包治期为15年。合同另有约定的除外。 5、凡白蚁危害地区的房屋白蚁预防工程,均应遵守本规范。地方规程与本规范不符的,应以本规范为准。 二、药物 1、房屋白蚁预防工程药物的选择和使用,必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》,所使用的药物必须取得农药登记证(登记范围包括白蚁防治)、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。 2、房屋白蚁预防工程使用的药剂应含有联苯菊酯、氯菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、氯菊酯+辛硫磷、毒死蜱中的一种成分(国家另有规定的除外)。 任何单位和个人不得使用国家明令禁止生产或撤销登记的药物,严禁把只取得农业或其他卫生害虫登记的农药用于房屋白蚁预防工程施工。

3、所使用的药物必须标明名称、生产厂家、产品批号、登记证号、有效成份和出厂日期,并附有产品使用说明书和批次检测合格证。 4、药物使用时需加水稀释的,药物使用量按百分比浓度法计算: 药物使用量(L)=药剂使用量(L)×药剂使用浓度(%) (W/V) 药物浓度(%)(W/V) 5、房屋白蚁预防工程施工时,要充分结合当地的气候、土壤和地下水位等条件,选择合适的药物、使用浓度和剂量。 6、施工药剂的使用范围、浓度和使用量,应严格按照农药登记证、产品标签和说明书的规定使用。在施工过程中,根据现场的具体情况,如需对药剂的使用浓度和使用量作出调整的,其药物的有效成份用量仍按药物产品标签和说明书的规定不变。 7、白蚁防治单位必须视使用药物的持效期,采取二次或多次施药措施,以达到本规范包治期的要求。 三、场地清理 1、项目开工前,应对现场进行蚁害检查或白蚁灭治处理,消除隐患。 2、在房屋建筑施工过程中,应督促建筑施工单位及时清除建房场地遗留的废旧木质材料,拆除建筑木模板和木桩,防止白蚁孳生。 四、地基预防白蚁施工 1、房屋建筑地下水位以上部位的地基都要进行预防白蚁施工。 2、对各种类型的基础底面和侧壁土壤完成开挖后,均用低压喷洒的方法进行施药处理。 3、对各种类型的基槽和桩基回填土平整夯实后,均用低压喷洒的方法进行施药处理。要求施药带宽20~30cm,渗透有效深度达10~20cm。

第八章 构造地质学野外基本工作方法

第三节褶皱的野外观察与研究 在野外地质调查或填图过程中,对褶皱这一最基本的构造形迹进行观察与研究,是揭示某一地区的地质构造及其形成和发展的基础,故通常被野外地质工作者所注重。 一、常用分类方案 可从不同角度对褶皱构造进行分类,现择其常见者概述如下。 1.褶皱位态分类 褶皱空间位态主要取决于轴面和枢纽的产状,根据轴面倾角和枢纽倾伏角将褶皱分成七种类型。 褶皱位态分类简表 主要根据各褶皱形态的相互关系和厚度变化进行分类。 (1)根据各褶皱层的厚度变化分类:①平行褶皱主要特征是:褶皱面作平行弯曲;同一褶皱层的真厚度在褶皱各部位一致;弯曲各层具同一曲率中心;向下消失于滑脱面上。②相似褶皱主要特征为:褶皱面作相似弯曲;各面曲率相同,但无共同的曲率中心;两翼变薄而转折端加厚;平行轴面量出的视厚度在褶皱各部位相同;褶皱形态随深度的变化保持一致。(2)兰姆赛的褶皱形态分类。兰姆赛(Ramsay,1967)根据褶皱横截面上褶皱层厚度变化和等斜线的形式将褶皱分为 3 类 5 型,目前已被广泛采用。 Ⅰ型褶皱——等斜线均向内弧收敛,内弧曲率大于外弧曲率。再根据厚度变化细分为三 个亚型。 ⅠA型褶皱——褶皱层的厚度在转折端部分比翼部小,可称顶薄褶皱。 ⅠB型褶皱——褶皱层的厚度在各部分相等,是理想的平行褶皱。 ⅠC型褶皱——转折端的厚度比翼部的略大,是平行褶皱和相似褶皱的过渡类型。 Ⅱ型褶皱——等斜线相互平行,内弧和外弧的曲率相同,为典型的相似褶皱。 Ⅲ型褶皱——等斜线向外弧收敛,外弧曲率大于内弧曲率,为典型的顶厚褶皱。 3.其他分类方案 为便于对褶皱描述,可根据褶皱两翼之间的夹角(翼间角)大小,将褶皱描述为平缓(180 °~120°)、开阔(120°~70°)、中常(70°~30°)、紧闭(30°~5°)、等斜(5°~0°) 几种类型;还可以根据褶皱转折端的形态将褶皱描述为圆弧(滑)、尖棱、箱状褶皱和扰曲等。 70

口蹄疫防治技术规范

二、口蹄疫防治技术规范 口蹄疫(Foot and Mouth Disease, FMD)是由口蹄疫病毒引起的以偶蹄动物为主的急性、热性、高度传染性疫病,世界动物卫生组织(OIE)将其列为必须报告的动物传染病,我国规定为一类动物疫病。 为预防、控制和扑灭口蹄疫,依据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》等法律法规,制定本技术规范。 1 适用范围 本规范规定了口蹄疫疫情确认、疫情处臵、疫情监测、免疫、检疫监督的操作程序、技术标准及保障措施。 本规范适用于中华人民共和国境内一切与口蹄疫防治活动有关的单位和个人。 2 诊断 2.1 诊断指标 2.1.1 流行病学特点 2.1.1.1 偶蹄动物,包括牛科动物(牛、瘤牛、水牛、牦牛)、绵羊、山羊、猪及所有野生反刍和猪科动物均易感,驼科动物(骆驼、单峰骆驼、美洲驼、美洲骆马)易感性较低。 2.1.1.2 传染源主要为潜伏期感染及临床发病动物。感染动物呼出物、唾液、粪便、尿液、乳、精液及肉和副产品均可带毒。康复期动物可带毒。

2.1.1.3 易感动物可通过呼吸道、消化道、生殖道和伤口感染病毒,通常以直接或间接接触(飞沫等)方式传播,或通过人或犬、蝇、蜱、鸟等动物媒介,或经车辆、器具等被污染物传播。如果环境气候适宜,病毒可随风远距离传播。 2.1.2 临床症状 2.1.2.1 牛呆立流涎,猪卧地不起,羊跛行; 2.1.2.2 唇部、舌面、齿龈、鼻镜、蹄踵、蹄叉、乳房等部位出现水泡; 2.1.2.3 发病后期,水泡破溃、结痂,严重者蹄壳脱落,恢复期可见瘢痕、新生蹄甲; 2.1.2.4 传播速度快,发病率高;成年动物死亡率低,幼畜常突然死亡且死亡率高,仔猪常成窝死亡。 2.1.3 病理变化 2.1. 3.1消化道可见水泡、溃疡; 2.1. 3.2幼畜可见骨骼肌、心肌表面出现灰白色条纹,形色酷似虎斑。 2.1.4 病原学检测 2.1.4.1 间接夹心酶联免疫吸附试验,检测阳性(ELISA OIE 标准方法附件一); 2.1.4.2 RT-PCR试验,检测阳性(采用国家确认的方法); 2.1.4.3 反向间接血凝试验(RIHA),检测阳性(附件二); 2.1.4.4 病毒分离,鉴定阳性。

物探电法野外工作方法

第一章野外工作方法和技术 3.1频率域激电工作程序 3.1.1 踏勘 根据地质任务在选择测区时,应组织力量进行踏勘,踏勘的目的在于了解测区的地质特点和地球物理前提以及接地条件、干扰水平、生活驻地、交通运输等情况。 3.1.2试验工作 对新的工作测区,在编写设计时应在典型的地质剖面上或具有代表性的地段,做一定数量的试验工作,具体实验工作量以能对测区的地球物理特征有一定的了解为宜。 3.1.3草查与普查 对于1:5万~1:2.5万的大面积草查与普查时,其工作方法的选择以偶极法或近场源法(AMBN)为宜。就某一具体测区而言,应根据地质任务,通过分析所掌握的地质及以往的物化探资料或通过试验,确定一个适当的极距进行面积性的工作,以迅速得到面积性的资料,达到发现异常的目的。 3.1.4 详查 在普查所发现异常的基础上,开展1:1万~1:2千的详查工作,这时可用中梯装置扫面。建议采用一线供电多线测量的工作方式,以便在短时间内圈出异常的形态、做出成果的解释推断以及对异常进行轻型山地工程揭露。 对精测剖面,可采用偶极装置,根据不同极距(一般4-6个)

的观测结果勾绘出断面图,以判断矿体的埋深、倾向和形态,然后根据综合解释结果建议施钻验证,进而达到对异常的再解释。 在上述工作的同时,还要进行岩矿石物性测定和幅频特性的研究。 一、联合剖面法 图2-10 联合和剖面装置 如图2-10所示,装置系数计算方法和三极装置相同 联合剖面法是两个三极排列AMN∞和MNB∞的联合。所谓三极排列是指供电电极之一位于无穷远的排列。采用联合剖面装置时,可以用A电极,也可以用B电极供电,而A和B有一个共同的无穷远电极C。也就是当A或B供电时,供电迴路中另一电极C位于无穷远。如果以O表示测量电极M和N的中点,则在联合剖面装置时,四个电极A、M、N和B极位于同一直线上(这条直线就是测线),且AO=BO。无穷远极C一般铺设在测线的中垂线上,与测线之间的距离大于AO的五倍(CO>5AO) 工作中将AMNB四个电极沿测线一起转动,并保持各电极间距离不变,中点O就作为测点的位置。在每个测点上分别测出AMN∞排列和MNB∞排列Fs、ρs。对于同一极化体,AMN、BMN的测量结果将在极化体上方形成交点。利用这种交点性质和曲线的不对称性可判断极化体的产状、形态。

牛结核病防治技术规范

《牛结核病防治技术规范》 牛结核病(Bovine Tuberculosis)是由牛结核分枝杆菌(Mycobacterium bovis)引起的一种人兽共患的慢性传染病。世界动物卫生组织(WORLD ORGANIZA TION FOR ANIMAL HEALTH,简称OIE)将其列为B类动物疫病,我国将其列为二类动物疫病。 为了预防、控制和净化牛结核病,根据《中华人民共和国动物防疫法》和其他相关的法律法规,制定本技术规范。 1. 适用范围 本规范适用于中华人民共和国境内一切从事牛、羊、猪、鹿、犬等易感动物的饲养、经营及其产品的生产、经营,以及从事动物防疫活动的单位和个人。 2.诊断 本病依据流行病学、临床症状、病理变化可做出初步诊断。确诊需进一步做病原分离鉴定或免疫学诊断。 2.1 流行特点 本病为人兽共患传染病,其中奶牛最易感,其次为水牛、黄牛、牦牛。结核病患牛是本病传染源,牛结核分枝杆菌随鼻汁、痰液、粪便和乳汁等排出体外,污染饲料、饮水、空气等周围环境。成年牛多因与病牛、病人直接接触,犊牛多因吃了病牛奶而感染。 2.2 临床症状: 潜伏期一般为10~45天,有的更长。 通常呈慢性经过。分为以下几种类型: 肺结核:以长期顽固的干咳为特征,且以清晨最明显。患畜容易疲劳,逐渐消瘦,病情严重者可见呼吸困难。 乳房结核:一般先是乳房淋巴节肿大,继而后方乳腺区发生局限性或弥漫性硬结,硬结无热无痛,表面凹凸不平。泌乳量下降,乳汁变稀,严重时乳腺萎缩,泌乳停止。肠结核:消瘦和持续下痢或与便秘交替出现,粪便常带血或脓汁。 2.3 病理变化:

病变是在肺脏形成特异性白色或黄白色结节。结节大小不一,切面干酪样坏死或钙化,有时坏死组织溶解和软化,排出后形成空洞。胸膜和肺膜可发生密集的结核结节,形如珍珠状。 2.4 实验室诊断 2.4.1病原分离鉴定 开放性牛结核病诊断,采取病牛的病灶、痰、尿、粪便、乳及其它分泌物样品,作抹片或集菌处理(见附件一)后抹片,用抗酸染色法染色镜检,以及分离培养和动物接种等。 2.4.2结核菌素皮内变态反应试验 牛型提纯结核菌素皮内变态反应试验(见附件二) 3.疫情报告 3.1 任何单位和个人发现患有本病或者疑似本病的动物,都应当及时向当地动物防疫监督机构报告。 3.2 当地动物防疫监督机构接到疫情报告后,按《动物疫情报告管理办法》及有关规定及时上报。 4.疫情处理 当发现牛结核病时要按下列要求处理: 4.1 扑杀病牛和阳性牛. 4.2 划定疫点、疫区、受威胁区 疫点:是指患病动物的同群畜所在的畜场(户)或其他有关屠宰、经营单位。 疫区:是指以疫点为中心,半径3~5公里范围内的区域。疫区划分时注意考虑当地的饲养环境和天然屏障(如河流、山脉等)。 受威胁区:是指疫区外顺延30公里范围内的区域。 4.3 封锁 呈暴发流行时(一个乡镇、场10天内检出阳性或发病10头以上),要对疫区实施封锁。在封锁期间,禁止染疫和疑似染疫动物、易感动物出入疫区疫区周围设置警示标志交通要道建立临时性检疫消毒站,对进出人员、车辆进行消毒;停止疫区

江苏省化工行业废气污染防治技术规范

江苏省化工行业废气污染防治技术规范 前言 为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)和《关于印发“重点区域大气污染防治‘十二五’规划”的通知》(环发〔2012〕130号)、省政府《关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》(苏政发〔2010〕87号)、《省政府办公厅关于印发全省开展第三轮化工生产企业专项整治方案的通知》(苏政办发〔2012〕121号)和《关于印发开展挥发性有机物污染防治工作指导意见的通知》(苏大气办〔2012〕2号),进一步规范我省化工行业废气治理工作,防治化工行业废气污染,保障生态安全和人体健康,推动我省化工行业可持续发展,制订本规范。 本规范规定了我省化工行业大气污染防治技术及监督管理要求。 本规范为指导性文件,供我省化工园区(集中区)及化工企业在环评、设计、建设、生产、管理和科研工作中参照采用。 1 适用范围 本规范规定了我省化工行业大气污染防治技术及监督管理要求。 本规范适用于我省化工行业所有废气产生和排放企业,可作为环境影响评价、工程咨询、设计、施工、验收及建成后运行与管理的依据。 2 规范性引用文件 本规范内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本规范。 《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令[2000]第32号) GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准

GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 15562.1-1995 环境保护图形标志-排放口(源) GB 50051-2002 烟囱设计规范 GB 50234-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 HG 20640-97(A)、HG 20640-97(B) 塑料设备 HJ 2000-2010 大气污染治理工程技术导则 HJ 2027—2013 催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范HJ 2026—2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范 HJ/T 387-2007 工业废气吸收处理装置 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 《制药工业污染防治技术政策》(环境保护部公告[2012]第18号) 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(环境保护部公告[2013]第31号) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号) 其它相关的法律、法规和规章。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本指南。 3.1 LDAR(泄漏检测与修复)技术 通过采用固定或移动检测设备,定期检测企业各类反应釜、原料输送管道、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生挥发性有机物泄漏点,并及时修复超过一定浓度的泄漏点,控制物料泄漏对环境造成污染的过程。 3.2 清洁生产

岗位工作人员任职要求内容

岗位工作人员任职要求 1目的 为进一步拓宽用人渠道,使岗位工作人员任职明确,并为竞争上岗提供依据。 2范围 适用于同质量、环境与职业健康安全与职业健康安全活动有关的各岗位人员的任职要求。 3内容 3.1与质量、环境与职业健康安全有关的各部门 3.1.1总经理 3.1.2管理者代表与员工代表 3.1.3办公室主任 3.1.4供销部经理 3.1.5技质部经理 3.1.6财务部经理 3.1.7生产部经理 3.1.9设备管理员 3.1.10环保责任人 3.1.11仓库管理员 3.1.12操作工 3.1.13计量管理员 3.1.14电工 3.1.15门卫 3.1.16勤杂工 3.1.17全体员工职责 3.1.18检验员 3.1.19搬运工 3.1.20消防设施管理人员职责 3.1.21固废处理管理人员职责 3.2岗位工作人员任职要求项目 a)基本要求主要包括受教育程度、所从事本行业工作经历、工作技能级别和职业培训内容。 b)职责根据每个岗位的设置所确定的权限和职能要求。 4各部门岗位工作人员的任职要求

4.1总经理 4.1.1 基本要求 a)大专及以上文化程度; b)具有履行岗位职责的技术业务水平;解决各种问题的综合能力,具有较强的相互协 调能力; C)有10年以上从事电力金具、高低压电气产品管理工作的实践经验; d)中级及以上技术职称; e)身体健康,能坚持正常工作; f)了解质量、环境与职业健康安全标准及运作模式; g)了解方针、法规,有产品质量、环境与职业健康安全优质生产产意识及安全文明建设思想。 4.1.2职责 a)领导公司质量、环境与职业健康安全管理体系策划工作,审批公司《管理手册》; b)领导制定公司的质量、环境与职业健康安全管理方针和目标; c)领导建立质量、环境与职业健康安全管理体系,确定各部门的管理职责和权限,确保所需的资源的提供; d)主持公司管理评审,组织全公司不断改进和完善质量、环境与职业健康安全管理体系; e)为了便于质量、环境与职业健康安全管理体系各项工作的有效开展,总经理依据£09001:2008 标准、GB/T24001: 2004 标准与GB/T28001: 2011 的要求任命公司管理 者代表; f)调动公司员工积极性,增强公司的凝聚力和提高产品质量、环境与职业健康安全保护意识,促进各项方针、目标的实现。 4.2管理者代表 4.2.1 基本要求 a)大专及以上文化程度; b)具有履行岗位职责的协调管理水平和解决各种问题的能力; c)中级及以上职称; d)身体健康,能坚持正常工作; e)熟悉质量、环境与职业健康安全标准及运作模式; f)了解方针、法规,有质量、环境与职业健康安全意识,安全消防知识。4.2.2职责 a)负责具体组织公司质量、环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和保持; b)负责向总经理报告质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况,包括任何改进需求,以供评审并为质量和环境管理体系的持续改进提供依据;负责组织落实管理评审会议决 议,并检查监督改进情况;

化探野外工作方法及要求

化探野外工作方法及要求-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

化探野外工作方法及技术要求 根据测区地质、地理条件等选用最合适的化探方法。常用的化探方法有:岩石测量、水系沉积物测量、土壤测量等。 一、岩石地球化学测量 岩石测量的采样工作和样品加工等方面的工作效率较低,成本较高,因而很少在大范围内开展面积性岩石测量。一般在露岩较好地区进行详查,查证异常,钻孔原生晕等。 1、采样布局: 面积性测量布设:应根据探查对象特点选择方网或矩形网。可以采用剖面法或以目标追踪法进行采样。也可以采用按一定面积划分采样单元,即采用单元网格采样。等轴状或透镜状矿体与异常,通常采用方格网;带状或长条形矿体或异常一般使用矩形网格。地形切割剧烈的山区,可以沿山脊及山脚以及易通行道路布置取样,尽量使样品在区内分布均匀。每一矿化体或异常上不少于2条测线,每条测线上不少于2~3个样点。 剖面布设:剖面方向通常垂直地层、构造线或异常体,视范围大小布置不同密度的剖面。 2、采样定点:通常使用仪器布设测网或采用GPS定点,定点误差在相应比例尺图上不大于2mm。 3、采样方法: ⑴、面积性测量:要求采组合样,可按测线组合或按网格组合。通常采样格子或分域采样,每个采样网格内均匀地布采5~8个子样组合为一个样品;沿线采样则由3~5点,岩石碎片5~8块组成组合样。通常每一种岩石应分别取样,不可几种岩性混采。组合范围在5~10m或1/10点距的范围内。当矿化极不均匀,或遇构造带、矿化带、蚀变带等有利地段时,应适当加密采样。 ⑵、剖面测量:按以确定的剖面位置,据不同目的和地质特点,沿剖面线采集组合样。 ⑶、钻孔原生晕采样:钻孔岩心取样是沿着钻孔岩心,自上而下在一定点距内作连续拣块或间断拣块。必要时取地质副样。取样密度按矿化类型确定,而分样间距是以岩心提升回次结合孔深和地质特征划分岩性段来确定的。通常

研究方法和技术路线

研究方法和技术路线 调查法 调查法是科学研究中最常用的方法之一。它是有目的、有计划、有系统地搜集有关研究对象现实状况或历史状况的材料的方法。调查方法是科学研究中常用的基本研究方法,它综合运用历史法、观察法等方法以及谈话、问卷、个案研究、测验等科学方式,对教育现象进行有计划的、周密的和系统的了解,并对调查搜集到的大量资料进行分析、综合、比较、归纳,从而为人们提供规律性的知识。 调查法中最常用的是问卷调查法,它是以书面提出问题的方式搜集资料的一种研究方法,即调查者就调查项目编制成表式,分发或邮寄给有关人员,请示填写答案,然后回收整理、统计和研究。 观察法 观察法是指研究者根据一定的研究目的、研究提纲或观察表,用自己的感官和辅助工具去直接观察被研究对象,从而获得资料的一种方法。科学的观察具有目的性和计划性、系统性和可重复性。在科学实验和调查研究中,观察法具有如下几个方面的作用:①扩大人们的感性认识。②启发人们的思维。③导致新的发现。 实验法 实验法是通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果联系的一种科研方法。其主要特点是:第一、主动变革性。观察与调查都是在不干预研究对象的前提下去认识研究对象,发现其中的问题。而实验却要求主动操纵实验条件,人为地改变对象的存在方式、变化过程,使它服从于科学认识的需要。第二、控制性。科学实验要求根据研究的需要,借助各种方法技术,减少或消除各种可能影响科学的无关因素的干扰,在简化、纯化的状态下认识研究对象。第三,因果性。实验以发现、确认事物之间的因果联系的有效工具和必要途径。 文献研究法 文献研究法是根据一定的研究目的或课题,通过调查文献来获得资料,从而全面地、正确地了解掌握所要研究问题的一种方法。文献研究法被子广泛用于各种学科研究中。其作用有:①能了解有关问题的历史和现状,帮助确定研究课题。②能形成关于研究对象的一般印象,有助于观察和访问。③能得到现实资料的比较资料。④有助于了解事物的全貌。 实证研究法 实证研究法是科学实践研究的一种特殊形式。其依据现有的科学理论和实践的需要,提出设计,利用科学仪器和设备,在自然条件下,通过有目的有步骤地操纵,根据观察、记录、测定与此相伴随的现象的变化来确定条件与现象之间的因果关系的活动。主要目的在于说明各种自变量与某一个因变量的关系。 定量分析法 在科学研究中,通过定量分析法可以使人们对研究对象的认识进一步精确化,以便更加科学地揭示规律,把握本质,理清关系,预测事物的发展趋势。

27.猪瘟防治技术规范

猪瘟防治技术规范 猪瘟(Classical swine fever, CSF)是由黄病毒科瘟病毒属猪瘟病毒引起的一种高度接触性、出血性和致死性传染病。世界动物卫生组织(OIE)将其列为必须报告的动物疫病,我国将其列为一类动物疫病。 为及时、有效地预防、控制和扑灭猪瘟,依据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》和《国家突发重大动物疫情应急预案》及有关法律法规,制定本规范。 1 适用范围 本规范规定了猪瘟的诊断、疫情报告、疫情处置、疫情监测、预防措施、控制和消灭标准等。 本规范适用于中华人民共和国境内一切从事猪(含驯养的野猪)的饲养、经营及其产品生产、经营,以及从事动物防疫活动的单位和个人。 2 诊断 依据本病流行病学特点、临床症状、病理变化可作出初步诊断,确诊需做病原分离与鉴定。 2.1 流行特点 猪是本病唯一的自然宿主,发病猪和带毒猪是本病的传染源,不同年龄、性别、品种的猪均易感。一年四季均可发生。感染猪在发病前即能通过分泌物和排泄物排毒,并持续整个病程。与感染猪直接接触是本病传播的主要方式,病毒也可通过精液、胚胎、猪肉和泔水等传播,人、其它动物如鼠类和昆虫、器具等均可成为重要传播媒介。感染和带毒母猪在怀孕期可通过胎盘将病毒传播给胎儿,导致新生仔

猪发病或产生免疫耐受。 2.2 临床症状 2.2.1 本规范规定本病潜伏期为3-10天,隐性感染可长期带毒。 根据临床症状可将本病分为急性、亚急性、慢性和隐性感染四种类型。 2.2.2 典型症状 2.2.2.1 发病急、死亡率高; 2.2.2.2 体温通常升至41℃以上、厌食、畏寒; 2.2.2.3 先便秘后腹泻,或便秘和腹泻交替出现; 2.2.2.4 腹部皮下、鼻镜、耳尖、四肢内侧均可出现紫色出血斑点,指压不褪色,眼结膜和口腔黏膜可见出血点。 2.3 病理变化 2.3.1 淋巴结水肿、出血,呈现大理石样变; 2.3.2 肾脏呈土黄色,表面可见针尖状出血点; 2.3.3 全身浆膜、黏膜和心脏、膀胱、胆囊、扁桃体均可见出血点和出血斑,脾脏边缘出现梗死灶; 2.3.4 脾不肿大,边缘有暗紫色突出表面的出血性梗死; 2.3.5 慢性猪瘟在回肠末端、盲肠和结肠常见“钮扣状”溃疡。 2.4 实验室诊断 实验室病原学诊断必须在相应级别的生物安全实验室进行。 2.4.1 病原分离与鉴定 2.4.1.1 病原分离、鉴定可用细胞培养法(见附件1); 2.4.1.2 病原鉴定也可采用猪瘟荧光抗体染色法,细胞浆出现特异性的荧光(见附件2); 2.4.1.3 兔体交互免疫试验(附件3);

机电行业岗位任职要求

苏州祥利机电有限公司岗位能力确定要求 1、目的 为了满足公司持续稳定发展对人才的需要,规范员工招聘流程,健全人才选用机制,结合《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《未成年人保护法》等相关法律法规要求,制定本制度。 2、适用范围:本制度适用于公司所有职位新进员工的招聘管理工作。 3、岗位任职要求 3.1 岗位技能要求 3.1.1 内部审核员 3.1.1.1能够正确执行有关质量、环境、职业健康安全认证的方针、政策、法规,熟悉相应的管理标准、指南和有关规定。 3.1.1.2具有大专以上学历、初级以上职称,具有两年以上从事质量、环境、职业健康安全三合一体系管理或产品检验管理等相关工作经历。 3.1.1.3接受过国家批准的认证培训机构的培训,并且取得合格证书。 3.1.1.4具有较强的组织管理和综合评价能力,能够解决审核中的实际问题。3.1.1.5遵纪守法,坚持原则,实事求是,人品正派。 3.1.2 检验员 3.1.2.1熟悉公司有关的质量标准和产品检验标准及检验操作规程。 3.1.2.2经过必要的培训和授权,取得检验员资格证后方能上岗。 3.1.2.3具有较强的工作责任心,坚持原则,实事求是,人品正派。 3.1.2.4能熟练掌握所从事检验项目的操作技能。 3.1.2.5有中专以上学历,具有两年以上从事产品检验相关工作经验。 3.1.2.6从操作工中提拔的检验员,必须具有5年以上从事同类所检验的产品的工作经验。 3.2专业技术人员技能要求 3.2.1 产品主设计 3.2.1.1具有本科以上学历、中级以上技术职称、三年以上相关工作经历。 3.2.1.2能独立承担产品的总体设计工作。 3.2.1.3能独立分析和处理生产过程中较重大技术问题。 3.2.1.4能指导产品设计员工作。 3.2.2 产品设计 3.2.2.1具有大专以上学历、初级以上技术职称、两年以上工作经历。

EH-4野外工作方法

4 EH-4高频大地电磁测深技术 4.1 EH-4高频大地电磁测深原理 EH-4高频大地电磁测深系统由美国EMI 公司和Geo-metrics 公司联合研制出的电导率张量测量仪。EH-4利用大地电磁的测量原理,通过配置的人工电磁波发射源,可以弥补大地电磁场的寂静区和几百赫兹附近的人文电磁干扰谐波;EH-4依靠先进的电磁数据自动采集和处理技术,将大地电磁法(MT )和可控源音频大地电磁法(CSAMT )结合起来,实现了天然信号源与人工信号源的采集和处理,成为国际先进的双源大地电磁测深系统。该系统能观测从地表数米至一千多米的地质断面的电性变化信息,基于对断面电性信息的分析研究,可以应用于地下水研究、环境监测、矿产与地热勘察,以及工程地质调查等。该系统适用于各种不同的地质条件和比较恶劣的野外环境。其方法原理与传统的MT 法一样,它是利用宇宙中的太阳风、雷电等入射到地球上的天然电磁场信号作为激发场源,又称一次场,该一次场是平面电磁波,垂直入射到大地介质中,由电磁场理论可知,大地介质中将会产生感应电磁场,此感应电磁场与一次场是同频率的,引入波阻抗Z 。在均匀大地和水平层状大地情况下,波阻抗是电场E 和磁场H 的水平分量的比值。 ()H E i e H E ??-=Z (1) 2 25151y x xy xy H E f Z f ==ρ (2) 225151 x y yx yx H E f Z f ==ρ (3) 式中f 是频率,单位是Hz ,ρ是电阻率(M ?Ω),E 是电场强度(mv/km ),H 是磁场强度(nT ),E ?是电场相位,H ?是磁场相位,单位是mrad 。必须提出的 是,此时的E 与H ,应理解为一次场和感应场的空间张量叠加后的综合场,简

毕业论文的研究方法或技术路线

毕业论文的研究方法或技术路线 研究思路、研究方法、技术路线和实施步骤 1、研究什么?——怎样确定研究课题 一切科学研究始于问题——问题即课题;教学即研究(掌握方法很重要,否则就不是研究);进步与成果即成长。 教育科研课题主要来源于两大方面: A.实践来源——客观存在的或潜在的教育实际问题,教育教学实践本身存在的问题。 教育教学与其外部的矛盾(教师与家长、教师与学校、学校与社会、教育与社会发展)。 B.理论来源——现有教育理论所揭示的问题以及理论体系中的空白和矛盾点(例如《关于“信息技术与课程整合”的冷思考》一文产生的过程) 2、怎样进行研究课题的论证? 我们既然已选定了一个课题,我们就必须对这个课题的所有情况进行全面的了解。了解这个课题目前在国外、国内的研究情况,包括研究已取得的成果和存在的问题,了解这一课题所属的理论体系等等。对课题的全面了解,可以使我们在研究过程中少走弯路,确立研究的主攻方向,这就是我们常说的:“知己知彼,百战百胜”。 怎样对一个课题进行论证呢?论证一个课题主要是弄清如下几个问题: A.所要研究的问题是什么性质和类型的问题? B.要研究的问题具有什么现实意义?它的理论价值(即在理论上预计有哪些突破?) C.要研究的问题目前已有哪些研究成果?研究的方向是什么? D.要研究的问题所应具备的条件分析。 E.课题研究的策略和步骤如何? F.课题研究的成果及其表现形式有哪些? 3、教育课题研究的基本方法有: ⑴ 观察法⑵ 调查法⑶ 测验法⑷ 行动研究法⑸ 文献法⑹ 经验总结法⑺ 个案研究法⑻ 案例研究法 ⑼ 实验法(在一个课题研究过程中,根据不同的研究目的和要求,往往会用到两种以上方法) 3.1 观察法:为了了解事实真相,从而发现某种现象的本质和规律。 观察法的步骤:观察法的实施分为以下三个步骤,步骤之一就是进行观察研究的设计,此步骤可分为如下几个方面: 3.1.1 作大略调查和试探性观察。 这一步工作的目的不在于搜集材料,而在于掌握基本情况,以便能正确地计划整个观察过程。例如:要观察某一教师的教学工作,便应当预先到学校大致了解这位教师的工作情况,学生的情况,有关的环境和条件等等。这可以通过跟教

口蹄疫防治技术规范

口蹄疫防治技术规范 农医发[2007]12号 农业部关于印发《高致病性禽流感防治技术规范》等14个动物疫病防治技术规范的通 知 2007年4月9日 口蹄疫(Foot and Mouth Disease, FMD)是由口蹄疫病毒引起的以偶蹄动物为主的急性、热性、高度传染性疫病,世界动物卫生组织(OIE)将其列为必须报告的动物传染病,我国规定为一类动物疫病。 为预防、控制和扑灭口蹄疫,依据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》等法律法规,制定本技术规范。 1适用范围 本规范规定了口蹄疫疫情确认、疫情处置、疫情监测、免疫、检疫监督的操作程序、技术标准及保障措施。 本规范适用于中华人民共和国境内一切与口蹄疫防治活动有关的单位和个人。 2 诊断 2.1 诊断指标 2.1.1 流行病学特点 2.1.1.1 偶蹄动物,包括牛科动物(牛、瘤牛、水牛、牦牛)、绵羊、山羊、猪及所有野生反刍和猪科动物均易感,驼科动物(骆驼、单峰骆驼、美洲驼、美洲骆马)易感性较低。 2.1.1.2 传染源主要为潜伏期感染及临床发病动物。感染动物呼出物、唾液、粪便、尿液、乳、精液及肉和副产品均可带毒。康复期动物可带毒。 2.1.1.3 易感动物可通过呼吸道、消化道、生殖道和伤口感染病毒,通常以直接或间接接触(飞沫等)方式传播,或通过人或犬、蝇、蜱、鸟等动物媒介,或经车辆、器具等被污染物传播。如果环境气候适宜,病毒可随风远距离传播。 2.1.2 临床症状 2.1.2.1 牛呆立流涎,猪卧地不起,羊跛行; 2.1.2.2 唇部、舌面、齿龈、鼻镜、蹄踵、蹄叉、乳房等部位出现水泡; 2.1.2.3 发病后期,水泡破溃、结痂,严重者蹄壳脱落,恢复期可见瘢痕、新生蹄甲; 2.1.2.4 传播速度快,发病率高;成年动物死亡率低,幼畜常突然死亡且死亡率高,仔猪常成窝死亡。 2.1.3 病理变化 2.1. 3.1消化道可见水泡、溃疡; 2.1. 3.2幼畜可见骨骼肌、心肌表面出现灰白色条纹,形色酷似虎斑。 2.1.4 病原学检测 2.1.4.1 间接夹心酶联免疫吸附试验,检测阳性(ELISA OIE 标准方法附件一); 2.1.4.2 RT-PCR试验,检测阳性(采用国家确认的方法); 2.1.4.3 反向间接血凝试验(RIHA),检测阳性(附件二); 2.1.4.4 病毒分离,鉴定阳性。 2.1.5 血清学检测 2.1.5.1中和试验,抗体阳性; 2.1.5.2液相阻断酶联免疫吸附试验,抗体阳性;

310岗位工作人员任职要求

一目的 对公司员工规定相应岗位的能力和条件要求,并进行招聘筛选培训,以保证公司各方面目标的达成和进步 二范围 适用于本公司人力之招聘和培训 三职责 3.1 办公室: 负责按各岗位任职条件进行招聘和制定培训计划 3.2 各部门主管: 负责拟定各岗位任职条件 四内容 4.1总经理 1.能认真贯彻党和国家的方针、政策,遵守法律法令; 2.具有强烈的质量安全意识; 3.能为质量安全管理提供必需的资金、设备和技术; 4.在行业中具有5年以上的工作经验; 5.具有大专以上文化程度; 6.身体健康。 4.2副总经理 1.能认真贯彻党和国家的方针、政策,遵守法律法令; 2.具有强烈的安全意识和相应的专业管理能力; 3.在行业中具有两年以上的工作经验; 4.具有中专以上的文化程度; 5.身体健康。

4.3管理者代表 1.能认真贯彻党和国家的方针、政策,遵守法律法令; 2.具有强烈的质量安全意识; 3.能够独挡一面,具有处理突发事件的工作能力; 4.本组织中层或者中层以上的级别的管理人员; 5.具有高中以上的文化程度; 6.身体健康。 4.4人力资源部经理 1.能认真贯彻党和国家的方针、政策,遵守法律法令; 2.具有一定的文字功底,熟悉各种文体格式; 3.具有一定的协调能力和质量安全管理的相关知识 4.具有高中以上的文化程度; 5.身体健康。 4.5采购部经理 1.能认真贯彻党和国家的方针、政策,遵守法律法令; 2.熟悉采购过程; 3.具有现代企业管理意识和质量安全意识; 4.在行业中具有两年以上的工作经验; 5.具有高中以上的文化程度; 6.身体健康。 4.6采购部采购员 1.熟悉采购过程; 2.具有现代采购管理意识和质量安全意识; 3.在行业中具有两年以上的工作经验;

调查报告的方案设计及技术路线范文

调查报告的研究方案及技术路线 一、研究背景及意义分析 1、研究背景 随着我国蔬菜生产力的提高,蔬菜产业成为农民增收的重要产业,蔬菜供应也由短缺到供需平衡,并出现结构性过剩,大大提高了人们的生活水平。但我国蔬菜质量并未同步跟进,由于农药、化肥等农业投入品的过度不合理使用,使得蔬菜中农药等有害物质残留超标问题突出。蔬菜质量安全问题不仅影响着蔬菜产业的持续发展,影响农民增收,也影响着大众消费安全,影响社会和谐定。基于此,本课题拟对呈贡区蔬菜生产过程中农药的使用情况做出调查,以了解当前呈贡区蔬菜生产中存在的问题,并提出相应对策及建议。 2、研究意义 蔬菜质量安全工作,是一项涉及生态、环境、资源、经济、人口、社会等问题的系统工程,因此,选择“呈贡县蔬菜质量安全控制的研究”,发展无公害蔬菜产销事业,顺应了当前的国际、国内形势,是农业、农村经济发展到现阶段的客观需要,对于推进农业结构调整,全面提高蔬菜产品竞争力,切实增加农民收入具有较强的现实意义。 本研究试图通过调查呈贡县蔬菜生产过程中存在的问题,分析造成蔬菜质量安全问题的原因及对农民增收的影响,找出主要因素,重点从蔬菜生产过程中的投入品使用、管理等生产源头方面探索有效的蔬菜质量安全控制措施,以为推动呈贡区蔬菜无害化生产、提升蔬菜产品质量、保障消费安全、增强呈贡蔬菜的市场竞争力、实现农业增效和农民增收提供有益的借鉴。 二调查方案设计、研究内容及技术路线 1、研究内容 本论文的研究内容主要包括以下几部分: (1)、呈贡县蔬菜质量存在的问题及原因。通过对呈贡县农药、肥料等农业投入品经营使用情况、违禁农药销售使用情况、农药残留超标情况等的调查,分析存在问题的主要因素。 (2)、呈贡县蔬菜质量安全管理现状及存在问题。调查分析呈贡县蔬菜质量安全管理现行体制、采取的措施、制度、蔬菜标准化生产管理情况,目前管理取得的成效及存在的漏洞。 (3)、进一步保证和加强呈贡县蔬菜安全生产的对策建议。通过前文对呈贡县蔬菜安全生产中存在的问题及原因的分析,对如何保证蔬菜的安全生产给出针对性的对策建议。 2、研究方法 本研究立足呈贡市实际,研究方法主要有: (1)、实地调研法 ①对呈贡县蔬菜生产全过程进行实地调查,采用问卷法和访谈法获得第一手资料,了解农户农药、化肥使用的品种、数量、安全间隔期、使用次数等情况,了解当前蔬菜主要种植品种。 (2)、定性分析和定量分析相结合。 在实地调查的基础上,对呈贡县蔬菜质量状况及蔬菜质量安全控制现状进行

鼠害与虫害预防与控制技术规范

鼠害与虫害预防与控制技术规范 第1部分1范围本标准规定了鼠害防制的器械、药物、防鼠灭鼠操作程序、检查技术及控制标准要求。本标准适用于从事鼠害预防和控制的行为。2规范性引用文件下列文件中的条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB83 21、1 农药合理使用准则 (一)~ (五)GB4285 农药安全使用标准GB16548 畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程SN/T1123 溴甲烷、硫酰氟帐幕熏蒸处理规程灭鼠、蚊、蝇、蟑螂控制标准(全国爱卫办 【1997】 第5号文)3术语解释 3、1 鼠害防制采取环境治理、物理器械和药物灭鼠、设置防鼠设施等措施控制鼠密度与鼠害的发生。 3、2 鼠迹指鼠觅食、啃咬、排泄、行走等活动时留下的各种鼠咬迹、足迹、鼠粪、尿迹、鼠道、鼠洞及鼠道油迹等痕迹。

3、3 慢性鼠药是指毒性作用缓慢的灭鼠剂,主要是指抗凝血类灭鼠剂。 3、4 急性鼠药指毒性作用快,潜伏期短的灭鼠剂。 3、5抗凝血灭鼠剂指通过抑制维生素K1环氧化物还原酶阻止肝脏生产凝血酶原,破坏血液的凝固功能,造成鼠类出血死亡的一类灭鼠剂。 3、6第一代抗凝血灭鼠剂为香豆素类和茚满二酮类衍生物,其特点是鼠类需要连续几次取食后累积中毒死亡。 3、7第二代抗凝血灭鼠剂均为香豆素类衍生物,一次取食即能达到毒杀的目的。 3、8 熏蒸剂指用于密闭环境杀灭鼠类和鼠体外寄生虫的毒气。 3、9 摄食系数指在有选择的条件下,鼠类对毒饵与无毒的基饵(和毒饵的基饵相同)的摄食量之比,摄食系数≥0、3表明毒饵适口性好,≤0、1表明毒饵适口性差。 3、10 前饵在使用急性灭鼠剂时,投毒饵前,投放与毒饵的基饵相同而无灭鼠剂的饵料,让鼠自由取食,提高鼠类对所投放毒饵的取食率。 3、11 新物反应指鼠类对环境中新出现的物质具有警觉反应,表现为对新出现的物质多次反复探索的过程。 3、12 回合式投毒指在投放第二代抗凝血灭鼠剂时,首次投毒后隔1周再补投1次。