心房颤动流行病学现状

中国心房颤动流行病学现状

心房颤动(本文以下简称房颤)作为一个古老的心律失常,最早发现于1909年[1]。国外资料显示,在一般人群中,房颤的患病率在1%左右,而且随年龄的增加而显著增高[2]。时至21世纪的今天,全球范围内房颤的发病率也在日趋上升,这可能是因为医疗手段的进步使许多本来致命性的疾病现在得以存活,全人类平均寿命的增加造成社会人口老龄化严重,老年人口比例增加,而且,冠心病、心力衰竭和高血压等慢性疾病的状态也都可能增加房颤的发生[3,4]。著名心脏病学专家Braunwald这样说道:时至今日,房颤已经是一种患病率日趋增高的“流行病”[5]。房颤对于人群死亡率的影响显著,而且可能出现众多并发症,尤其是脑卒中和心力衰竭,再加上房颤的住院率与日俱增,以及房颤的致残率增加,都将显著增加社会经济负担,可以认为,房颤已经日益成为一个威胁整个人类的疾病。

中国是一个拥有13亿人口的大国,拥有自己的房颤流行病学资料对制定房颤的整体控制技术方案至关重要,由胡大一等牵头的首次大规模中国房颤流行病学研究已经于2003年底完成,并于2004年初将部分统计结果公开发表[12]。现将资料汇报如下:

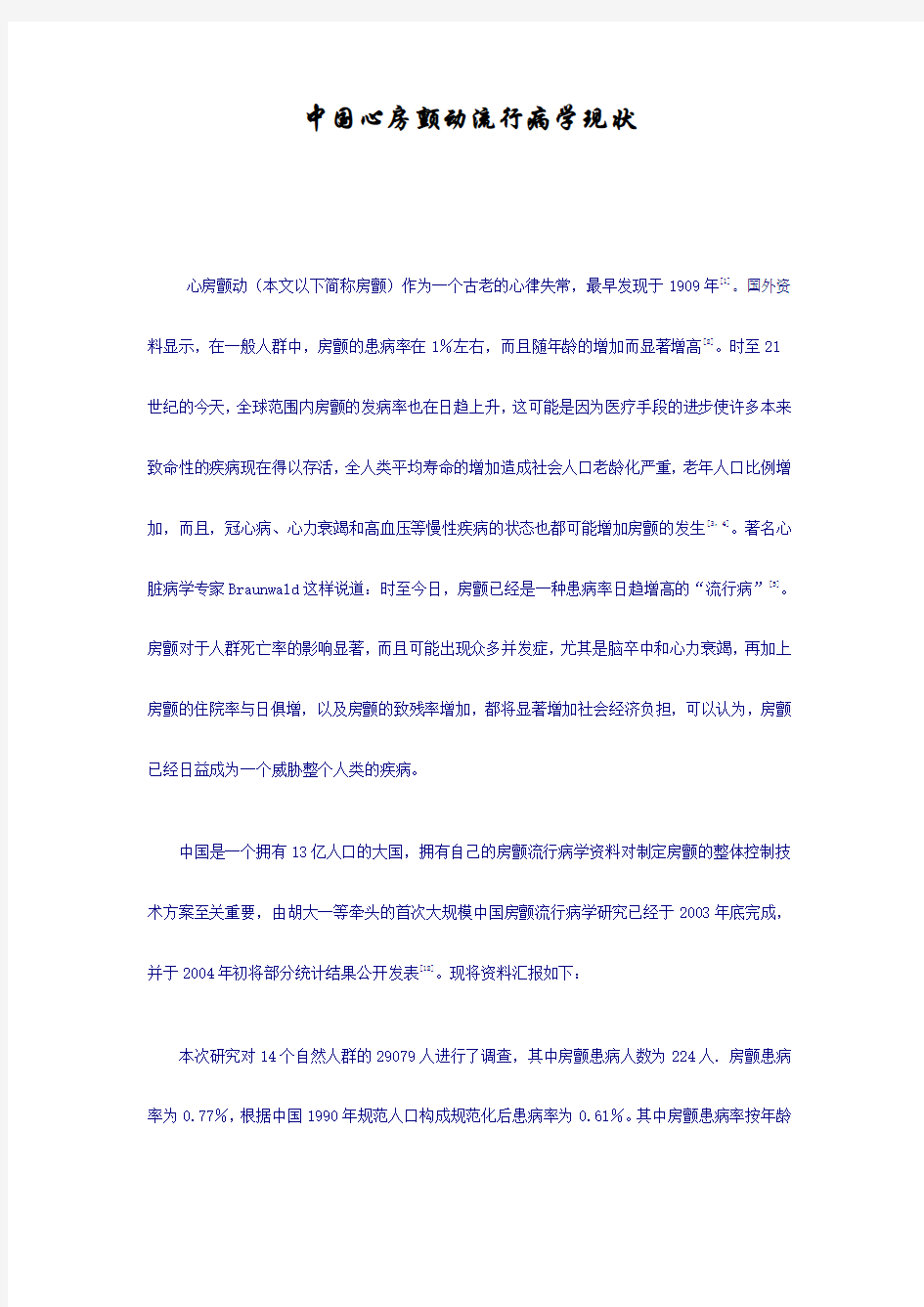

本次研究对14个自然人群的29079人进行了调查,其中房颤患病人数为224人.房颤患病率为0.77%,根据中国1990年规范人口构成规范化后患病率为0.61%。其中房颤患病率按年龄

和性别分组见表40-1。其中各年龄组之间比较P<0.001,男性人群房颤患病率高于女性(0.9%VS0.7%,P=0.013)。

表40-1 中国性别年龄别房颤患病率

男性女性合计

年龄组

n N % n N % n N % 30—0 1904 0 0 2640 0 0 4544 0 40—10 3684 0.27 8 4395 0.18 18 8079 0.2 50—19 3819 0.50 24 4347 0.55 43 8166 0.5 60—41 2843 1.44 34 3037 1.12 75 5880 1.3 70—41 1149 3.57 25 967 2.59 66 2116 3.1 80—12 159 7.55 10 135 7.41 22 294 7.5 合计123 13558 0.91 101 15521 0.65 224 29079 0.77

注:n为各房颤患病人数,N为调查人数,%为在该年龄组中的患病率

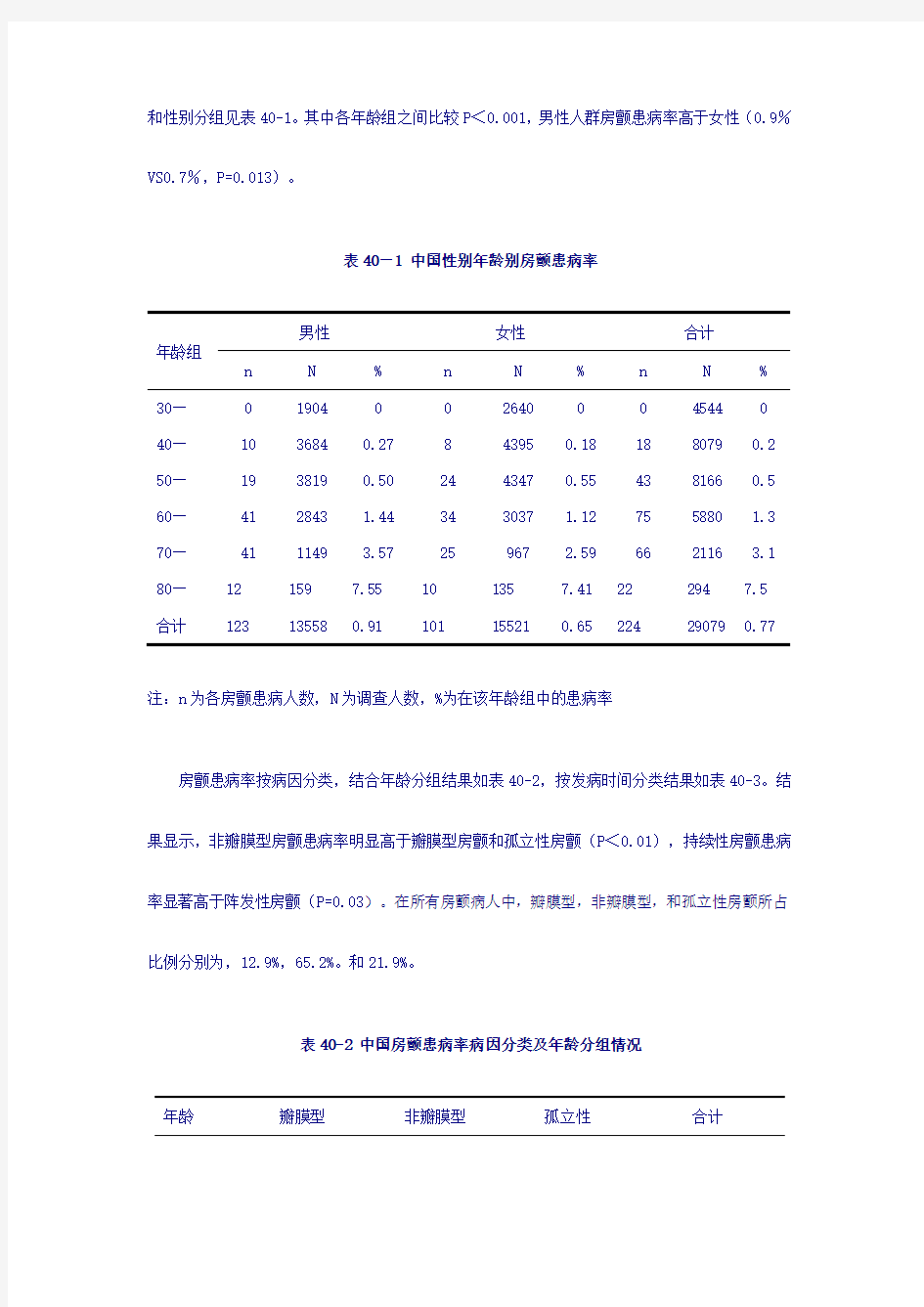

房颤患病率按病因分类,结合年龄分组结果如表40-2,按发病时间分类结果如表40-3。结果显示,非瓣膜型房颤患病率明显高于瓣膜型房颤和孤立性房颤(P<0.01),持续性房颤患病率显著高于阵发性房颤(P=0.03)。在所有房颤病人中,瓣膜型,非瓣膜型,和孤立性房颤所占比例分别为,12.9%,65.2%。和21.9%。

表40-2 中国房颤患病率病因分类及年龄分组情况

年龄瓣膜型非瓣膜型孤立性合计

n % n % n % n N 30—0 0 0 0 0 0 0 4544 40— 6 0.07 7 0.09 5 0.06 18 8079 50—15 0.18 15 0.18 13 0.15 43 8166 60— 5 0.08 54 0.92 16 0.27 75 5880 70— 2 0.09 53 2.50 11 0.52 66 2116 80— 1 0.34 17 5.78 4 1.36 22 294 合计29 0.10 146 0.50 49 0.17 224 29079

注:N为房颤人数,%为各类型房颤在相应年龄组中的患病率

表40-3 中国房颤患病率发病时间分类及年龄组情况

阵发性持续性合计年龄

N % N % n N % 30—0 0 0 0 0 4544 0

40—9 0.11 9 0.11 18 8079 0.2 50—15 0.18 28 0.34 43 8116 0.5 60—28 0.48 47 0.80 75 5880 1.3 70—22 1.04 44 2.08 66 2116 3.1 80— 2 0.68 20 6.80 22 294 7.5 合计76 0.26 148 0.51 224 29079 0.77

注:n为各房颤患病人数,N为调查人数,%为在该年龄组中的患病率

本次流行病学研究中,高血压病人中房颤患病率显著高于非高血压病人中房颤的患病率为(1. 16%vs0.55%,P<0.01)。

本次调查中224例患房颤病人的服药情况见表40-4:

表40-4 中国房颤病人服药情况

药物种类从不服用

偶尔服用

(<3日/周)

经常服用

(≥3日/周)

服药合计

(偶尔+经常)

N % N % N % N % 华法林218 97.3 2 0.9 4 1.8 6 1.7 阿司匹林139 62.1 40 17.9 45 20.1 85 37.9 泮地黄139 62.1 59 26.3 26 11.6 85 37.9 Β-受体阻滞剂169 75.4 37 16.5 18 8.0 55 24.6

注:N为服药的人数,%为服药的病人在所有房颤病人中的百分比

本次研究对房颤病人的脑卒中情况也做了详细的调查,结果发现,224例房颤病人中,曾有确诊脑卒中的病人共29人,占房颤病人总数的13.0%,其中TIA(短暂脑缺血发作)3人(1.3%),非TIA的缺血性脑卒中18人(8.0%),出血性脑卒中3人(1.3%),诊断分类不详者3人(1. 3%),曾患缺血性脑卒中患者百分比显著高于其他类型(P<0.01)。无房颤病人中脑卒中患病人数671人,占非房颤人群的2.4%。房颤人群的脑卒中患病率显著高于无房颤人群(P<0.001)。

应用多因素对中国房颤的可能危险因素进行初步筛选,得出年龄≥60岁、风心病、冠心病、甲亢、以及吸烟和房颤的发生有关,进一步的数据将在随访研究结束后得出。同时,对中国房颤的首次流行病学研究还提示,文化程度、女性病人绝经、以及肥胖都可能和房颤患病率增高有关。

尽管高血压人群中房颤患病率显著高于非高血压人群,但是多元分析中没有达到显著性。此外,吸烟、饮酒、糖尿病、体重指数、高脂血症等等,均未达到显著性。这里必需指出,国外的研究资料,如Framingham研究等,多来自多年随访(50年等)的资料,而目前我们进行的中国首次大规模流行病学研究的资料,仅为一横断面研究,因此,一些在Framingham等国外大规模房颤流行病学研究中与房颤发病率有显著性相关的因素,在本研究中未能显示其统计学意义,因此,需要对中国房颤流行病学研究的选定人群进行进一步长期的随访得出我们自己的资料。

中国房颤患病率一般趋势与国际研究的比较

根据国际上几项的流行病学研究的结果,估计发达国家房颤目前患病率为1%,和本次中国房颤流行病学调查结果类似。但在75岁以上的人群中,房颤的患病率可以高达10%以上[6,7,8,9]。而且一些研究强烈提示,房颤的患病率目前正在上升。例如一项在英国进行的房颤大规模流行病学研究结果清楚的显示,从上个世纪90年代早期到中期,房颤的患病率显著增加[8]。其他房颤流行病学研究也显示了类似的结果,如在苏格兰进行的一项流行病学调查结果显示,从1986年到1995年房颤患病人数显著增加[10],同时因为房颤住院的人数增加了2~3倍[11]。这些研究结果均预示,房颤在未来10年可能会成为最大的公共卫生问题之一。

在美国,房颤的患病率稍低于1%,因此可以推测美国约有2200万人患有房颤[13],甚至有作者估计,到2050年这个数字可能会增加为现在的2.5倍[2]。房颤也是美国住院病人中首诊最常见的心律失常[14]。流行病学研究表明,房颤病人的平均年龄为75岁,其中大约70%的病人年

龄在65~85岁之间,年龄超过65岁的病人占84%[13]。对北美、不列颠以及冰岛的慢性房颤研究进行荟萃分析结果发现,房颤在普通人群中的发病率在0.5%~1.0%之间[15,16,17,18]。另有两项研究中,严格限制入选病人年龄为60岁以上,分别对入选病人随访5年和15年时,房颤的患病率分别为5%和9%[19,20]。上述研究结果均表明,房颤的流行病学特征首先和年龄相关,而随着世界范围内老年人口比例的不断增加,房颤的患病率也将不断增加。但是,在过去的20年中,研究发现年龄以外,可能还存在更多的因素导致房颤的患病率增加。Framingham研究结果显示,即使去除了年龄、性别及其他伴随疾病的因素的影响后进行分析,仍然可以发现房颤的患病率呈现一个上升的趋势[21],出现这种现象的原因,目前尚缺乏足够的数据来解释,未来对其他人群进行研究的资料,可能有助于解释这种房颤的上升趋势。

首次中国大规模房颤流行病学研究结果与上述国际其他地区的研究类似。换言之,若按目前中国13亿人口来计算,目前中国房颤人数接近800万。这些结果首次证实了临床工作者和流行病学家们的猜想,同全世界总的趋势一样,在中国,房颤已经成为一个严重威胁人民健康的疾病。由于我国人口基数较大,我国的房颤病人绝对数量居世界首位,这预示了房颤预防和治疗工作的艰巨。

中国房颤患病率同样呈现出随年龄增长显著增高的趋势,由35~39岁年龄组的0患病率,到80岁以上年龄组的7.5%,增长趋势明显。国外有研究显示,80岁以上自然人群中的房颤患病率为6%~8%[24,63],而本次研究显示,中国80岁年龄组房颤病人患病率为7.5%,在各年龄

组中为最高,显著高于其他年龄组(P<0.001)[12]。提示在中国,高龄人群同样是房颤的多发人群,本次研究中虽然没有对30岁以下的人群进行调查,但是在30~39岁年龄组调查的4544人中,均未发现患有房颤,提示低于40岁的低年龄组,房颤患病率很低,国外研究也报道了同样的结果,即在青少年及儿童中,除非是心脏手术后病人,一般房颤患病率极低。即使我们对年龄组进行细分为5岁一组,仍然可以看到相同的房颤患病率随年龄递增的趋势,这一点可以从图4 0-1中清晰的看出,在60岁以后的人群中,曲线上升趋势明显增加。对年龄分层后进行logis tic回归也证实了这种现象的存在。在对本研究中调查到的可能的房颤危险因素进行多元分析结果,明确提示,年龄≥60岁是房颤的强危险因素。这些结果和国际上对房颤的研究趋势雷同。国际上有作者提出,房颤的研究工作应该主要针对60岁以上的人群展开,因为对这个人群投资进行研究和防治工作最符合卫生经济学要求,从本次研究的结果来看,这种看法是有根据的,且对中国的房颤的整体防治工作有一定指导意义。

图40-1 中国房颤性别年龄患病率

本研究中,将房颤区分为阵发性(发作时间<48小时)和持续性房颤(发作间间≥48小时)两种。持续性房颤的患病率高于阵发性房颤(51%VS26%,P<0.001),两种房颤的患病率均呈随年龄上升的趋势。50岁以上人群中,各年龄组的持续性房颤患病率均稍高于阵发性房颤。尽管如此,本次研究中阵发性房颤的患病率仍然高达26%,占全部房颤病人的1/3以上,显示中国房颤患病人群中相当一部分为阵发性房颤,即每次发作时间<48小时的房颤发作。目前,对于慢性房颤(永久性房颤)的治疗技术方案较为统一,即为控制心室率的前提下抗凝治疗。但是,对于阵发性房颤和持续性房颤(发作>2~7天),随着AFFIRM研究结果的出台,是抗凝基础上控制心率,还是积极转复窦性心律再用抗心律失常药物维持,目前在医学界存在很大的争议,而近来支持控制心率的研究越来越多[22],中国目前相关领域的大规模研究尚未见报道。本研究中的持续性房颤(房颤发作>48小时)实际上包括了3P房颤分类中的持续性房颤和永久性房颤,考虑到流行病学调查研究的具体可行性,我们没有具体区分房颤是否为持续性或者是永久性的房颤。而且本次调查中,有21.9%(49例)确诊房颤病人检查当时心电图检查为阴性,即检查当时没有出现房颤,这些病人在最终的诊断中,均被诊断为阵发性房颤。在这些病人中,不能完全排除其历史上可能存在超过48小时,甚至超过1周的房颤发作,但是最终转复为窦性心律。限于调查的条件,我们未能对这部分病人的病史做更为详细的了解。但是无论如何,本次调查研究显示,中国目前房颤患病人群中,非慢性永久性房颤的比例很大,而且毫无疑问会大大超过全部房颤病例的1/3。也就是说,目前我国非慢性永久性房颤的房颤病人可能有数百万,是需要重点干预的房颤人群之一,对于这部分房颤的干预和研究工作,应该成为未来工作的重点。

有研究提示,孤立性房颤中相当一部分为阵发性房颤,本研究中对孤立性房颤的时间分类构成进行分析结果,孤立性房颤(按ACC/AHA规范[23])中阵发性房颤发生率稍高于永久性房颤(5 5.6%vs44.4%,P=0.032),这虽然与国际上相关资料结果类似,但是由于本次研究中孤立性房颤样本量相对较少(18例),中国孤立性房颤中究竟多大比例为阵发性房颤,甚至进一步分析有多大比例为持续性房颤以及永久性房颤,还需要更进一步的资料。

国外一些研究显示,以病因分类时,所有房颤病例中孤立性房颤所占比例不足12%[24-26],而其他一些研究显示可能超过30%[27,28],本研究中,如果依照本研究对孤立性房颤的诊断规范,孤立性房颤在所有房颤病人中比例为21.9%,在上述两者结果之间。而即使按照2002年美国ACC /AHA的房颤临床指南中的孤立性房颤的诊断规范(即年龄<60岁,没有超声心动图等证据的器质性心脏病的心房颤动即可诊断为孤立性房颤)[23],孤立性房颤的患病率也高达8%。本结果提示临床上存在大量无心肺疾病或有其他可能引起房颤的器质性疾病的房颤病人,临床医生不应该在没有客观证据情况下,在诊断房颤的同时,盲目做出推论诊断器质性心脏病(如冠状动脉粥样硬化性心脏病)的病因诊断,因为孤立性房颤的病人可能占到所有房颤病人中的10%~20%。非瓣膜型房颤在所有房颤病人中,所占比例明显高于其他两种原因的房颤,这和我们临床所见基本相符,也从流行病学的角度证实了非瓣膜型房颤是中国房颤研究的重点。

国际房颤流行病学研究表明,过去的10年以至20年中,房颤及相关疾病的患病率不仅没有降低的趋势,而且其导致的住院率在不断增加[29],因房颤住院的病人平均年龄也不断增加,我们知道,老年病人同时存在的慢性疾病较多,这种现象可能造成针对房颤需要更加复杂治疗措施。

上述研究中体现的房颤的流行趋势并不奇怪,如前所述,在发达国家中,人口的老龄化已经日趋严重[30],而且随着医学治疗手段的进步,越来越多的患冠状动脉粥样硬化性心脏病人[31-33]

以及心力衰竭病人得以存活[34]。特别是当全球范围内老年人口比例增加时,这些人群可能合并慢性高血压、慢性缺血性心脏病、糖尿病、慢性心力衰竭、心脏瓣膜病等许多慢性疾病状态,还可能存在其他可能造成房颤的因素(如肥胖和吸烟史);甚至还包括工作压力的增加,因此可以预测,在未来20年甚至更长的时间中,将有更多的房颤病人出现。尽管我国的房颤流行病学研究目前只有横断面的资料,需要长期随访后得出相关资料才能同国际其他地区的研究进行比较,但是我们不能忽略这种国际范围内房颤患病率增加的现象。因为国外分析中造成房颤患病率增加的可能因素,在我国同样具备,甚至更为严重,如高达3亿人的吸烟人群以及冠心病发病率的逐年增加,儿童肥胖现象的日趋严重等。

我们可能低估了房颤患病率和发病率

应当指出,尽管目前的研究均提示房颤的患病率呈明显的上升趋势,但是房颤实际的发病率和患病率仍然可能被低估。因为如果阵发性房颤发作次数很少或者毫无症状,可能连病人自己都不会注意到房颤的存在。而在一些大型的研究中,某些阵发性房颤的病人发作次数相对较少,不

符合流行病学调查时的入选规范,而在一些大型的研究中未能入选,从而影响了这些研究结果的全面性。美国进行的“心血管健康研究”(Cardiovascular Health Study)[24]和房颤脑卒中预防研究(SPAF-III)[61]中,分别有大约30%和45%的病人的房颤是通过一次偶然的心电图检查发现的,而当时做那个有诊断意义的心电图大多是因为其他一些原因,如常规检查。而且有研究显示,即使在有症状的阵发性房颤病人中,有症状和无症状的房颤发作的比例仅大约为1:12 [62]。

此外,目前国际上的房颤流行病学知识大多来自白人的资料。在对心血管健康研究人群的随访调查中发现,黑人的房颤发病率似乎较低,但是他们在入选的人群中所占比例较小,仅为5%,尚不足以说明问题[44]。最近发表的EPOCH研究中,美国黑人心力衰竭病人中,房颤的发病率低于白人[45],研究认为,这种现象不能用已有的房颤或者心力衰竭的危险因素的不同来解释。本次首次中国房颤大规模流行病学调查结果中报道房颤的患病率为0.61%,提示黄种人房颤患病率与白种人接近[12]。而一些贫困国家的发病率,目前尚无详细数据。

饮酒与房颤的关系

Djousse L等人在新近发表的一篇文献中指出,饮酒是房颤发生的独立危险因素[35];既往的一些针对房颤危险因素的研究也提示饮酒可能和增加房颤发生率[36-39]。但在本研究中,在对饮酒和不饮酒的人群的房颤患病率进行研究中,无论是在仅考虑饮酒作为危险因素观察房颤患病率差异时(P=0.78),还是在最后进行多元分析中,均未能发现统计学差异。进一步比较Djousse L

等人的研究和本研究的不同发现,Djousse L是对Framingham研究人群进行了超过50年的随访的结果,从而发现摄入酒精>36g/d和未来房颤发病率增高显著相关[35];而本研究是一个横断面研究,体现的是中国目前饮酒和不饮酒人群中房颤的患病率的不同,不能直接比较两者研究的结果。当然,在胡大一等对中国房颤病人进行的大规模病例对照研究中[40],同样未能显示饮酒时房颤的独立危险因素,对于中国人自己的资料,我们期待未来对本次研究的人群进行5年、10年以至更长时间的随访后,我们能够得出中国人群房颤的随访资料,届时提供更加权威的数据。文化程度等社会因素与房颤的关系

国外进行的研究表明,文化程度和收入水平等社会因素,同样对一些疾病的患病率存在显著影响,如脑卒中等[41,42],甚至对总死亡率可以产生影响。Meilinda等人的研究中,教育水平很低的墨西哥裔美国人发生房颤反而低于普通美国白人的平均水平[41],当然,文中认为这可能是社会危险因素和种族差异共同影响的结果。方今女等对中国延边地区高血压病人的研究中提示,高血压患病率与文化程度成反比[43]。文化水平低以及可能伴随的低水平收入,可能造成该人群对疾病的预防意识不强,而且对可能与房颤发生有关的相关疾病治疗和控制水平低,增加房颤患病率的风险。对于房颤,国际上没有针对文化程度与房颤的关系的大规模研究报道,我们的研究结果显示,文化程度最低的不识字或少识字组房颤患病率最高,显著高于其他多数组。我们还观察到,代表本次研究中最高文化程度的大学或大学以上文化程度组的房颤患病反而较高,甚至统计学上和不识字或少识字组没有显著性差异(数值上稍低于后者),这似乎和平均文化程度较低的墨西

哥裔美国人房颤发生率反而低于文化程度高的普通美国白人的现象[41]相吻合。但是,应当指出,本次研究的人群中,大学及大学以上的调查人数仅占全部人群的3.17%,同其他组样本量相比,差距较大,不能据此得出大学文化程度以上的高知识阶层的房颤患病率一定较高。同时,在对文化程度简单的分为高低两个文化程度后进行比较,高文化程度人群的患病率显著低于低文化人群,提示与高文化程度人群相比,中国目前房颤的患病率在文化水平较低的人群中,是更为严重的问题。在多元分析logistic回归中,如果不考虑年龄因素,那么低文化程度(初中及以下文化程度)和房颤发生显著相关(OR=1.59,P=0.003),如果将年龄因素加入,那么文化程度和房颤不再显著相关。因此可以认为年龄≥60岁是更强的危险因素,年龄≥60岁加入多元回归模型后,文化程度造成的影响就变得不再显著。但是,对高低文化程度组的年龄构成进一步分析还发现,低文化程度组年龄≥60岁者的比例显著高于高文化程度组(34.7%VS17.3%,P<0.001),由于年龄是房颤发生的强危险因素,因此提示年龄因素至少是低文化程度组的房颤患病率高的原因之一。未来对各个文化程度人群随访的资料,可以提供更进一步的数据。

种族差异

在美国对健康人群的随访研究中发现黑人的房颤发病率似乎较低[44],最近公布的一项来自E POCH研究的结果显示,在心力衰竭病人中,美国黑人房颤患病率显著低于白人,而且美国黑人发生房颤的风险也显著低于白人[45],提示房颤患病率种族差异的存在。本次研究中,也对调查对象的种族归属进行了调查,但是由于没有专门选择少数民族聚居的地区进行调查,所以最终调查

结果中汉族调查人数的比例占绝大多数(98.7%),回族和其他少数民族调查人数分别占0.5%和0.8%,而发现的224例房颤病人中,仅有2例分布于其他少数民族中,如此悬殊的比例,使不可能进一步对民族之间针对房颤患病率做统计学比较。期待未来有专门入选一定比例的少数民族的房颤研究,能够回答中国房颤患病率的民族差异问题。

吸烟与房颤的关系

研究表明,尼古丁可以增加血浆儿茶酚胺水平,加快心率,提高动脉收缩压,造成冠状动脉痉挛,增加心脏负荷,而且在增加心肌氧耗的同时可影响心肌氧的供给。因此早有推测,吸烟可以引发心律失常。国外一项人群研究中,去除年龄因素干扰后,吸烟是女性病人中房颤的危险因素[46]。更早还有研究提示吸烟可以对心肌传导产生不利影响[47],动物实验中也提示静脉注射尼古丁可以引起房颤等心律失常。同时,新近发布的一项对回顾中国50年来健康状况的综述认为,吸烟同高血压等一样将是中国需要目前面对的重要公共卫生问题[48]。我们研究中对调查对象的吸烟问题也进行了调查,但是统计分析结果未能显示吸烟人群房颤患病率高于非吸烟人群。而且即使是在对女性人群进行的多元logistic回归分析中,也未能显示出吸烟作为一个危险因素和房颤发生显著有关。同样,在Kannel等1998年发表的研究中,吸烟虽然经过年龄校正后在女性人群中和房颤患病率高有关,但是如果再考虑其他危险因素后,吸烟这个危险因素就不再具有显著性。因此,虽然吸烟可能是许多疾病的危险因素[49-52],但是,本次中国房颤流行病学的研究结果未能证实人群中吸烟与房颤的关系。

性别差异

Framingham研究显示,在对年龄及其他危险因素进行校正后,男性发生房颤的危险是女性的1.5倍[24,53],且最近Friberg J等人研究发现,近年来男性病人的房颤患病率有增加趋势[54]。本次研究中,中国男性房颤总患病率约为0.9%,高于女性的0.7%(P=0.013),基本与国外研究结果趋势相同。在对所有可能危险因素进行的多元分析(logistic回归)显示,在去除其它危险因素干扰的情况下,男性发生房颤的发生比(Odds)高于女性(OR=1.68,P=0.003)。此外,我们注意到男性和女性人群中,吸烟在男性中比例远远高于女性(46.9%VS 3.4%,P<0.001),男性调查人群中年龄在60岁以上的人口比例也高于女性(30.6%VS 26.7%)以及还存在饮酒、糖尿病、高脂血症、甲亢等疾病患病率的男女差异,这些因素的存在也可能造成本次研究中两性人群中房颤患病率差异造成影响。关于性别差异的进一步中国房颤流行病学资料同样需要长期随访资料。

房颤病人的脑卒中预防及中国现状

R.G.Hart等人进行的一项荟萃研究中,对以前所有发表的房颤病人口服抗栓药物中预防脑卒中的临床实验结果进行了荟萃分析[55]。在16项实验中一共入选了大约10000名房颤病人,平均随访时间为3.7年。根据INR水平调整后适量应用华法林明显优于阿司匹林对预防脑卒中的作用。如果分别单独和安慰剂对比,阿司匹林可以降低脑卒中发生率20%,华法林降低脑卒中发病率60%。虽然华法林相对于阿司匹林可以再降低所有病人中脑卒中发生率40%~50%,但

是这种益处到底有多大,和脑卒中的内在危险性直接相关,这个发现对临床工作有很大意义。有些老年高危病人中有较高的出血危险,所以虽然老年病人发生脑卒中的危险较大,但是其中有高危出血可能的病人可能不适合应用华法林治疗[56,57]。SPAF-III研究规范可以区分什么样的病人适合仅服用阿司匹林治疗,特别是在没有高血压病史的房颤病人中什么人应该仪服用阿司匹林抗凝[59]。随着更简单的INR监测方法的出现,如用指血替代静脉血检测INR,对老年房颤病人进行抗凝治疗,应该在更加严密的监测下进行[56,58],以避免严重的出血并发症和血栓栓塞发生。

前不久,胡大一等对中国房颤住院病例多中心对照研究结果显示住院病人房颤的脑卒中患病率达24.8%,且有明显随年龄增加趋势[40]。本次研究中,中国房颤病人脑卒中的患病率远高于非房颤病人,其中绝大多数是缺血性脑卒中(包括TIA)。虽然目前国际上公认对于持续性房颤病人应该予以监测INR前提下的抗凝治疗,首选药物为华法林,但本次调查结果显示,中国房颤病人的服药率极低,超过97%的病人从不服用华法林,而在有限的服药人群中(6/224),监测INR的仅有1人。即使是阿司匹林,也仅有20.1%的房颤病人经常服用(>3日/周)。脑卒中发生率高和抗凝药物服药率低,是中国房颤病人的特点之一。控制心率的药物,洋地黄和β-受体阻滞剂的应用情况,同样不容乐观。相对一些发达国家,如美国,中国房颤人群的服药率还有很大距离。迫切需要加强对该人群的控制。

房颤人群的认知功能等问题

最近发布的一项研究证实,房颤的存在是75岁老年人群5年认知能力损害的危险因素之一(RR=2.8)[60]。而华法林除了已经有充分证实的预防脑卒中作用以外,华法林治疗可能对常见的多梗死性痴呆(multi-infarct dementia)有效,并且可能对改善病人认知功能有益,但是这种益处还仅仅是推断[57,58]。认知功能是生活质量的重要指标之一,目前对于中国房颤人群,尚没有进行相关的研究,期待对首次流行病学研究人群进行随访中,加入相关领域的研究,得出中国人的资料。此外,关于心脏外科术后房颤的内容,考虑到其特殊性,将在其他章节详细论述。

小结

同心力衰竭一样,房颤已经逐渐成为21世纪新的“心血管流行病”,很多世界著名专家也都认为房颤早已成为一个威胁人民生命健康的公共卫生问题。国际上对于房颤的研究,无论在心血管内科,还是心血管外科领域都方兴未艾,此起彼伏。无论是房颤的流行病学研究,还是药物临床实验领域,我们都和世界发达国家有较大的差距,例如Framingham研究的人群已经随访了50年以上。本次研究作为首次中国房颤大规模流行病学研究,尽管首次给出了中国房颤的宝贵的流行病学资料,但是,仍然有如房颤人群的死亡率、房颤的发病率、房颤病人的生活质量、房颤病人的并发症以及房颤的卫生经济学等许多问题有待回答。我们应该紧跟国际房颤研究的步伐,开展多中心联合研究,尽早得出我们自己的数据,出台中国人自己的房颤整体控制技术方案。

心房颤动的临床治疗新进展

心房颤动的临床治疗新进展 发表时间:2011-06-10T09:46:10.933Z 来源:《中外健康文摘》2011年第13期供稿作者:王成张利壁[导读] 房颤并不是一种良性心律失常,存在多种重大的危害,应当给予积极的治疗。 王成张利壁(内蒙古鄂尔多斯市中心医院内蒙古鄂尔多斯 017300) 【中图分类号】R541.7+5 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085 (2011)13-0047-02 【关键词】心房颤动治疗 1 房颤的药物治疗 房颤并不是一种良性心律失常,存在多种重大的危害,应当给予积极的治疗,尤其对阵发性房颤更是这样。 房颤不伴心衰时心室率的控制:阵发性房颤是指窦性心律者突然发生的房颤,常伴明显的症状及快速的心室率,因而需要积极治疗。国内不少医生面对阵发性房颤患者,无论是否有合并心衰,总是首选静推西地兰。但近年来,国际房颤治疗指南中对于不伴心衰的阵发性房颤心室率控制的药物治疗,不论其是阵发性、持续性或持久性房颤,均Ⅰ类推荐口服β-受体阻滞剂或钙拮抗剂控制患者静息或活动后的心率,对伴有低血压或心室率过快需紧急治疗时,可应用这些药的静脉制剂。而控制心室率的药物洋地黄和胺碘酮仅为Ⅱ类推荐。 药物控制房颤心室率的目标为静息心率60~80次/分,活动后心率90~115次/分。 房颤伴发心衰时心室率的控制:心房颤动和心力衰竭是临床上常见的心血管病症,两者在危险因素和发病机制上有很多共同之处,例如高血压、冠心病、心力衰竭心脏瓣膜病、糖尿病五大疾病患者,心功能Ⅰ~Ⅳ级心衰患者的房颤发生率分别为4%、25%、30%、50%,平均28%。目前正在进行的AF-CHF研究,针对房颤合并充血性心衰这个特殊人群,比较恢复与维持窦律和控制心室率两种策略对心血管死亡或脑卒中的影响。阶段性的结果也未能证明前者优于后者。对于伴发心衰的房颤患者进行心室率控制治疗时,国际指南的推荐意见与上述无心力衰竭患者的治疗意见全然不同。2006年国际心房颤动治疗指南中Ⅰ类推荐口服或静脉使用洋地黄或胺碘酮,而这些患者的β-受体阻滞剂或钙拮抗剂的推荐意见变为Ⅱb类,甚至Ⅲ类推荐。这种患者的心室率控制还可适用地高辛加β-受体阻滞剂或非二氢吡啶类的钙拮抗剂。 2 房颤导管射频消融术 经导管射频消融治疗房颤发展迅速,术式不断推陈出新,现基本以两种术式为主,即节段性肺静脉电隔离(SPVI)和环肺静脉消融(CAPV)。这两种方法都以静脉为靶点,后者的成功率相对较高,所以更受青睐。从现有的研究看,达到肺静脉-心房的完全电隔离对于阵发性房颤即可取得较好的效果,不论SPVI还是CAPV,其总体有效率均可达90%左右。对于持续性和永久性房颤,仅仅隔离肺静脉是不够的,心房基质在房颤的维持中已经起主要作用,所以对心房,包括右心房内的特殊结构如界塉等部位的干预应当加强。 其方法是CAPV扩展术式,即在CAPV的基础上加做心房消融径线。目前常用的径线有左心房顶部径线、二尖瓣峡部径线、右心房峡部径线等,美国心律学会、欧洲心律学会、欧洲心律失常学会(HRS/EHRA/ECAS)2007经导管和手术消融治疗房颤的专家共识认为,对于持续性和永久性房颤,前两条径线可以常规应用,后一条径线则只对合并峡部依赖性房颤的患者适用。 总之,从现有的治疗手段看,对于阵发性房颤,经导管射频消融是较为理想的选择,一方面成功率较高,另一方面避免了阵发性房颤演化为持续性房颤,可使患者获得长期的益处。 3 房颤的抗凝治疗 心房颤动(简称房颤)导致血栓栓塞的发生率为3%~8%,其中以脑卒中的临床危害最为严重,对患者的生活质量影响最为显著。我国部分地区心房颤动住院病例回顾性调查资料显示,房颤脑卒中的发生率为17.5%。 由于房颤患者血栓栓塞风险明显升高,因此除非患者为孤立性房颤或存在禁忌证,所有房颤(包括阵发性、持续性或永久性房颤)患者均应接受抗栓治疗。然而,选择何种抗栓药物及如何确定抗栓治疗的强度,与房颤患者自身血栓栓塞事件风险高低有着密切关系,目前通常采用2006年ACC/AHA/ESC更新的房颤指南中制定的分层标准。 当前常用的抗栓药物有华法林、阿司匹林和氯吡格雷等。即使氯吡格雷与阿司匹林合用,其预防脑卒中的作用也明显差于华法林。华法林在房颤抗凝治疗中的有效窗是国际标准化比(INR)2.0~3.0,INR<2.0时抗凝不足,>3.0时又增加出血并发症风险。研究显示抗凝出血的独立危险因素为年龄>75岁、收缩压≥160mmHg、血肝酐升高、INR>3.0。INR>3.0是最强的预测因素。华法林的抗凝作用易受机体及外界因素的影响,个体差异大,应用过程中应严密监测INR,避免抗凝不足或过度。华法林的起始剂量为2.5~3.0mg/日,起效时间2~4天,5~7天达高峰。在开始治疗应隔天监测INR,直到INR连续2次在目标范围内,然后每周监测2次,稳定后每月复查1次。华法林剂量每次增减幅度一般在1.5mg/日以内,剂量调整后需重新监测INR。INR<5.0,临床上无明显出血,可将华法林减量或停服1~2次。INR>9.0而临床上无明显出血,或因急诊手术和拔牙而需要快速降低INR时,可口服2~5mg的维生素K1使INR在24小时内降低。对于严重出血或INR>20时,可根据情况应用维生素K110mg,新鲜血浆和凝酶原浓缩物缓慢静脉滴注,每12小时可重复静脉应用维生素K1。参考文献 [1]Hersi A,WyseDG.Management Of atrial Fibr,Ⅱ ation.Currprobl Cardiol,30:175-233. [2]Clel JG,ColettApAbde Ⅱ ah.AT,et al.Clinical trials update from the American Heart Association 2007:CORONA,KethinQ,MASCOA,AFCHF,HART,MASTEK,POISE and Setem ce Ⅱ therapy.EUr Heart Fai Iure,2008,10:102-108. [3]黄从新.不能忽视心房颤动的右心房起源.中国心脏起搏与电生理杂志,2007,21(2):95-96. [4]CaIKinsH,BrugadaJ,Packer DL,et al.HRS/EHRA/EcAS Expert consensus Statement on catheter and surgical abIation of atrial Fibrillation:recommendations for personnel policy,procedures and follow-up HeartRhythm,2007,4:816-861.

慢性心力衰竭流行病学研究现状及其病因

慢性心力衰竭流行病学研究现状及其病因 发表时间:2017-01-04T11:06:39.327Z 来源:《医师在线》2016年11月下第22期作者:徐菊 [导读] 慢性心力衰竭主要是指患者因为心脏泵血功能遭到损害而导致患者机体呈现出次相关负责的临床症状体征的复杂综合征。(无锡市康复医院;江苏无锡214116) 摘要:目前,慢性心力衰竭已经成为我国在心血管疾病领域的一个重要的公共卫生安全问题,而且目前的研究数据表明,我国心里衰竭发病机理北方的患者明显的高于南方患者,女性患者的数量高于男性患者,城市患者的数量低于农村患者,而且随着年龄的增长叶城县出增加的趋势;目前心力衰竭的首诊病因也在逐步的产生变化,以高血压或者(和)冠心病为主要的病因;伴随着患者年龄的增长,老年患者发生心理衰竭的几率也呈现出逐步上升的趋势。 关键词:慢性;心力衰竭;病因;流行病学; 慢性心力衰竭主要是指患者因为心脏泵血功能遭到损害而导致患者机体呈现出次相关负责的临床症状体征的复杂综合征。其发病原因为患者心脏的功能或者几个欧出现异常而导致的,目前慢性心力衰竭已经成为多数患者最终死亡的原因。心力衰竭患者的症状体征是确诊心力衰竭患者的最重要依据,左心的心理衰竭主要的症状表现为右心力衰竭、呼吸困难以及水肿和体循环的淤血作为主要的表现。祖国中医将其纳入到“喘症”以及“心悸”当中。当前,慢性心率衰竭的发病率明显提升而且患者总体的预后较差,患者年死亡率达到了40%。而随着医疗水平的不断提升,我们开始更加注重慢性心力衰竭患者的早期研究和治疗,这对于改善患者的预后具有积极的意义。另外,不断加强慢性心力衰竭的流行病学的研究也能够在很大程度上加强对于易感人群的预防以及治疗。 1.慢性心率衰竭的流行病学研究现状 我国幅员辽阔,地区人口众多,而各地区人群的暴露因素以及人群的特征也各不相同,因此我们在进行流行病学的方法统计上也存在一定的差异。当前全国各地在流行病学所报道的发病率上并不一致。总的来说,其流行病学主要存在的特点主要包括以下几个。 1.1发病率的基本特征 目前的研究数据表明,不同的地区的慢性心率衰竭发病的几率也不尽相同。根据相关统计数据表明,目前我国35岁至75岁的成年人当中约有心率衰竭的而患者400万例,其中北方地区慢性心率衰竭的发病率为1.4%左右,而南方地区的患者患慢性心率衰竭的几率相对较低仅为0.5%左右;城市人口患慢性心率衰竭的发病率则为0.8%左右,总的看来城市的发病率明显的高于城市的发病率但是差异对比不具有统计学意义。 1.2 慢性心力衰竭病死率特征 心力衰竭病死率与年龄相关,每年增加2.8%?死亡患者年龄为 (65.4±3.1)岁,高于非死亡心力衰竭患者?目前死亡患者主要病种变化趋于一致,我国和欧美国家均以冠心病和/或高血压为主?在香港,高血压、冠心病、瓣膜病、肺源性心脏病所占比例分别为37%,31%,15%,27%? 2 心力衰竭的病因分析 2.1 单病因 我国2000年对2 178例住院心力衰竭患者的流行病学调查结果显示,心力衰竭疾病谱发生了较大变化,首位病因为冠心病(55.7%),其次为高血压(13.9%)、风湿性心脏瓣膜病(8.9%);但在老年心力衰竭患者中,扩张性心肌病及肺源性心脏病也占较大比例[?近年研究结果发现,脉压、肥胖、低胆固醇血症及抑郁症等为心力衰竭的候选危险因素? 2.2 双病因及多病因 老年心力衰竭患者中多病因合并致病者占62.9%;其中双病因以冠心病合并高血压病者多见,占60.26%;三病因以冠心病、高血压、糖尿病多见,占58.67%?老年心力衰竭患者随年龄增长,多病因心力衰竭发病率也随之增加?60~70岁多病因心力衰竭发病率为54.5%,>70~80岁达63.3%,>80岁心力衰竭均为多病因?因此应将老年心力衰竭患者作为特殊人群,充分认识疾病的多重病因性? 2.3不同年龄心力衰竭主要病因构成 各年龄段引起心力衰竭的最常见病因为冠心病(包括心肌梗死、缺血性心肌病);其次是高血压性心脏病,在年龄≥80岁人群中,高血压性心脏病引起心力衰竭的比例较其他年龄明显增多?2.4不同年龄心力衰竭单病因、多病因组合比例随着年龄老化,单病因心力衰竭发病率逐渐下降,而多病因心力衰竭比率逐渐上升?60~69岁人群中单病因心力衰竭占65.9%,高龄老年人群中单病因心力衰竭仅占15.5%?糖尿病在单病因中不是主要因素,但在多病因心力衰竭中为重要成分之一? 老年人心脏储备功能差,排便用力、发热、情绪激动等非严重诱因即可诱发心力衰竭,其中感染是心力衰竭的主要诱因;老年心力衰竭各季节发病率存在明显差异;且患者心脏结构及功能日益老化,常并存较多疾病,如夜间睡眠呼吸暂停综合征、接受透析的终末期肾病、晚期恶性肿瘤等均可增加心力衰竭随增龄的住院病死率?心力衰竭治疗目标是改善症状、提高生活质量,并针对影响预后的心室重塑和神经内分泌激活机制,防止和延缓心室重塑的发生,降低心力衰竭病死率和住院率?对心力衰竭的早期干预包括: (1)针对心力衰竭高发危险人群控制血压、血脂、血糖, 戒烟限酒;低盐低脂饮食及运动锻炼是糖尿病的保护因素,对有血管粥样硬化等病变者可应用血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素受体拮抗剂;(2)对已有结构性心脏病者给予积极治疗?因老年人群中无症状左心室功能障碍患病率较高,对此类患者的防治对提高整个老年心力衰竭群体的生存率可能更重要? 参考文献: [1]张新.慢性心力衰竭合并低钠血症患者肠内营养支持1例报道[J].中华实用诊断与治疗杂志,2011,25(3):298-299. [2]刘伟,曹雪滨.充血性心力衰竭中医证候的研究进展[J].中西医结合心脑血管病杂志,2010,8(10):1227-1228. [3]秦晓毅,卢新政.2010午NICE慢性心力衰竭诊治指南更新的解读[J].心血管病学进展,2011,32(4):490-492. [4]中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.慢性心力衰竭诊断治疗指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(12):1076-1095. [5]顾东风,黄广勇,何江,等.中国心力衰竭流行病学调查及其患病率[J].中华心血管病杂志,2003,31,(1):3-5. [6]那开宪,张桂云,秦海,等.老午心力衰竭426例病因构成分析[J].中国医药导刊,2008,10(3):338-339.

外科手术治疗心房颤动的远期影响

外科手术治疗心房颤动的远期影响 朝阳医院安慧玲122010000341 摘要:心房颤动(房颤)是临床常见的心律失常之一,我国人口基数大,房颤患者的数量大,在房颤的治疗上,射频消融如今处于主导地位,其外科学治疗方法也在不断改进,本文通过射频消融和外科手术治疗的对比说明外科治疗的优点及不足之处。 关键词:心房颤动心脏外科手术导管消融 房颤在普通人群的发病率约0.8%,其发病率随年龄的增长而升高。50岁以上的人群发病率为0.5%80岁以上的可达6%,甚至高达10%。房颤和心力衰竭是21世纪心血管疾病流行趋势中最值得关注的热点,目前对房颤的研究取得了一些长足的进展,本文对外科手术治疗房颤的远期影响进行综述。 一概述 1.1心房颤动(atrial fibrillation)是心房呈无序激动和无效收缩的房性节律,是临床上最常见的心律失常。 1.2 分类及产生机制按时间划分,房颤分为急性房颤和慢性房颤,慢性房颤又分为阵发性、持续性和永久性房颤。房颤是增加死亡的重要危险因素,同时使脑卒中的发病率升高5-7倍。 其发生机制和病因尚未完全明了,目前有多发子波折返假说和“自旋波”假说两种。 1.3 治疗方法房颤的治疗主要有3个策略:控制心室率,复转和维持窦性心率,以及预防栓塞性事件。治疗大体上分为药物治疗、介入治疗和外科治疗。 1.3.1药物治疗抗心律失常的药物方面暂不做介绍。 1.3.2 介入治疗 90%以上的阵发性心房颤动由肺静脉及其周围的异位触发点引起。在电生理描记的基础上,经导管射频消融肺静脉处的异位触发点,并解剖、隔离4个肺静脉开口以阻断潜在的异位触发点与左心房的联系,可成功消除心房膨动,但可能导致肺静脉狭窄。随着操作技术的进步和装置的普及,经导管射频消融将成为治愈单纯阵发性心房颤动的常规方法,但对于继发于器质性瓣膜病的心房颤动,介入治疗无效。 有报道称,慢性心房颤动经导管消融术后维持窦性心律(简称窦律)的人数占总消融人数的百分率因采取不同的消融策略而有不同,在70%~95%之间。慢性房颤导管消融成功率虽然显著高于药物治疗,但再次消融的比例高,对左心房广泛的消融是否会严重影响左心房机械传输功能尚无定论,能否降低脑血管意外的发生率亦需进一步探讨[1]。同时严重并发症发生率控制在可以接受的水平(1%~3%),且并发症的发生与术者的经验密切相关。该项治疗仍然远非完善。 1.3.3 外科手术 自20世纪80年代以来,外科医生采用多种手术方式治疗心房颤动,其中以Cox创立并经改良的迷宫手术(mazeoperation)最为有效。近年来许多研究在迷宫手术径路的基础上,采用冷冻、射频、微波消融并辅以胸腔镜等创伤性小的微创消融手术对心房颤动进行治疗,取得了满意的效果。 射频消融手术在我国开展时间最早,范围最广泛、中长期疗效确切,与微波、冷冻、HIFU等其它消融能源相比,射频消融系统无论在使用的可靠性、技术的

心房颤动治疗进展

心房颤动治疗进展 心房颤动(简称房颤)是最常见的心律失常之一,在人群中患病率高。房颤不但引起心衰,导致栓塞和中风,而且明显增加致残率和致死率,严重危害人们的健康。因此房颤的预防和治療一直备受关注。房颤的治疗包括上游治疗、急性房颤发作的治疗、抗凝治疗、心室率控制及节律控制等多层面治疗。近年来房颤的治疗取得了很大进展,已逐步形成患者参与的多学科房颤团队共同合作的综合管理模式。本文就心房颤动的治疗现状及进展做一综述。 [Abstract]Atrial fibrillation(AF)is one of the most common arrhythmias,whose prevalence is high in the population.AF not only causes heart failure,leads to systemic embolism and stroke,but also significantly increases morbidity and mortality and seriously impacts on people′s health.Therefore,prevention and treatment of AF have been widely concerned.Treatment of AF includes upstream treatment,treatment of acute AF,anticoagulant therapy,rate control,and rhythm control.In recent years,treatment of AF has had substantial developments and AF management has gradually formed an integrated management mode:patients and multidisciplinary AF medical teams participate together in the management.This review aims to discuss the current treatment status and progress of the treatment of AF. [Key words]Atrial fibrillation;Anticoagulant therapy;Rate control;Rhythm control;Integrated management 心房颤动,简称房颤,是一种严重的心房电活动紊乱,指心房规律的电活动消失取而代之的是快而无序的颤动波,是临床上最常见的心律失常之一。房颤在人群中患病率高,Chugh等[1]报道:2010年全球房颤总人数达3350万,占世界人口的0.50%;我国流行病学资料[2]显示:我国的房颤患病率为0.77%,80岁以上人群高达7.50%,估计我国有房颤患者1000万;预计到2050年全球的房颤人数将至少增加一倍[3]。房颤是一个全球性健康问题,严重危害人们的健康,不仅促进、加重心衰[4],引起栓塞、使中风风险增加[5],而且增加死亡[6-7],给家庭和社会造成严重的经济负担。因此,房颤的预防和治疗至关重要,主要包括房颤的上游治疗,急性房颤发作的处置、栓塞预防、心室率控制及节律控制。本文就房颤的治疗现状及进展进行综述。 1急性房颤发作的处理 急性房颤发作是指首发房颤、阵发性房颤的发作期或长程持续性房颤的加重期[8]。急性房颤发作时往往心室率过快且不规则,临床上常常出现明显症状,如心悸、呼吸困难、心衰加重、心绞痛等,因此需要及时治疗。血流动力学稳定的急性房颤发作往往需要尽快控制心室率,可选用β受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙拮抗剂或洋地黄制剂;对于出现血流动力学不稳定、诱发心绞痛、严重心力衰竭、甚至诱发室性心动过速的房颤患者,应立即予以电复律治疗。

心房颤动的规范化治疗(完整版)

心房颤动的规范化治疗(完整版) 心房颤动(房颤)是临床最常见的快速心律失常之一,其导致的脑卒中及体循环栓塞事件、心功能不全等严重不良后果,常可危及生命并严重影响患者的生存质量。房颤的规范化治疗至关重要。本文结合《2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS》及中华医学会心电生理和起搏分会和中国医师协会心律学专业委员会发表的《心房颤动:目前的认识和治疗建议 -2018》及近期房颤领域的研究进展,就心房颤动的规范化治疗进行概述,旨在为临床工作提供一定的参考。 1.房颤的非药物治疗 1.1电复律 伴有严重血流动力学障碍的房颤,不论房颤时间、类型首选直流电同步电复律。电复律较药物转复成功率高,患者需镇静或麻醉。非血流动力学障碍,房颤持续时间不明或超过48 小时,目前仍推荐复律前抗凝治疗3周,复律后抗凝4 周的“前3后4”抗凝方案。如果经食道超声(TEE)检查排除左心房血栓,可进行即刻电复律。如果TEE检查确诊血栓,应再抗凝进行治疗≥3至4 周,复查TEE确定血栓消失后再行电复律。若仍存在血栓,不建议电复律治疗。对血流动力学不稳定需紧急复律的房颤患者,

不应因启动抗凝而延误复律时间。如无禁忌证,应尽早应用肝素或低分子肝素或NOAC,同时进行复律治疗。 建议 Ⅰ类:①血流动力学不稳定的房颤患者(证据级别B);②有症状的持续性或长期持续性房颤患者(证据级别B)③预激综合征旁路前传伴快速心室率的房颤患者(证据级别C)。 Ⅱa 类:电复律前使用胺碘酮、氟卡尼、伊布利特或普罗帕酮增加电复律成功率并预防房颤复发(证据级别B)。 1.2经导管射频消融(RFCA) 应在经过充分培训、有经验的中心进行房颤射频消融,维持窦性心律的效果优于抗心律失常药物。左心房/左心耳血栓是房颤导管消融的绝对禁忌证。患者年龄、左心房大小、房颤类型、房颤持续时间、有无二尖瓣反流及其程度、有无基础心血管疾病及其严重程度、术者经验等因素均是可影响导管消融的效果。左心房直径>55 mm、心房肌纤维化、房颤持续时间过长和伴有明确器质性心脏病而未完全纠正者,是导管消融术后复发率的影响因素。 建议

心力衰竭现状

中国慢性心力衰竭流行病学和治疗现状作者: 胡大一心力衰竭是一种复杂的临床症状群,是各种心脏病的严重阶段,其发病率高,五年存活率与恶性肿瘤相仿。 据我国五十家医院住院病例调查,心力衰竭住院率占同期心血管病的20%;死亡率却占40%,提示预后严重。 目前,对于心力衰竭的流行病学资料已经很多,不同国家心力衰竭表现、病因及种族差异不尽相同。 一、欧洲和美国心力衰竭流行病学资料就整个欧洲来说,估计有症状的心力衰竭病人占总人口的 0.4%—2%(ESC2005Guidelinesforthediagnosisand treatment of chronicheart failure)。 随着年龄的增加,心力衰竭的患病率迅速增加。 心力衰竭病人的平均年龄是74岁。 与其它心血管病不同,经过年龄调整的心力衰竭死亡率仍呈上升趋势。 欧洲心脏病协会所属国家的总人口数为9亿。 其中心力衰竭病人至少为1000万。 另外,还有没有症状的心力衰竭病人,其人数估计与前者相同。 心力衰竭病人如果不能解除其原发疾病问题,其预后是很差的。 经诊断的心力衰竭病人4年内将有一半病人死亡,而严重心力衰竭的1年死亡率高达50%。 近期的研究证实了在无症状的心功能不全病人长期预后也很差。 苏格兰报告1986-1995年出院病人的存活率有所改善,近年瑞典和英国也有存活率改善的报道。

心力衰竭已经成为美国主要的公共卫生问题。 美国患有心力衰竭的病人大约有500万人,每年新增50万人(ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and Management of Chronic Heart Failure in the Adult)。 每年因心力衰竭而就诊者达到1200-1500万,总住院天数达到650万。 从1990年至1999年,以心力衰竭做为主要诊断的住院次数由每年的81万增加到100万,以心力衰竭做为主要或次要诊断的住院次数由每年的240万增加到360万。 2001年大约 5.3万人主要因心力衰竭而死亡。 尽管心力衰竭治疗有了很大进展,病人死亡数仍在不断增加。 心力衰竭主要是一种老年人疾病。 年龄超过65岁的老年人心力衰竭患病率达到千分之十,大约80%的心力衰竭住院病人年龄超过65岁。 心力衰竭已经成为最常见的医疗卫生诊断人群(即出院诊断)。 用于心力衰竭诊断和治疗的医疗卫生支出高于其它疾病。 2004年直接或间接用于心力衰竭的费用估计为279亿美元。 在美国,每年大约需要29亿美元用于心力衰竭的药物治疗。 二、中国心力衰竭流行病学资料顾东风、黄广勇、何江等在“中国心力衰竭流行病学调查及其患病率” (中华心血管病杂志2003年1月)一文报道了国内进行的一项大规模心力衰竭流行病学调查。 中国心血管健康多中心合作研究是美国、中国、澳大利亚和泰国参加的亚洲心血管病国际合作研究(InterASIA)中国部分,应用四阶段整群随机抽样方法,在全国10个省市(南方和北方各5个省市)抽取具有代表性的样本,年龄在

中国心房颤动流行病学现状

中国心房颤动流行病学现状 心房颤动(本文以下简称房颤)作为一个古老的心律失常,最早发现于1909年[1]。国外资料显示,在一般人群中,房颤的患病率在1%左右,而且随年龄的增加而显著增高[2]。时至21世纪的今天,全球范围内房颤的发病率也在日趋上升,这可能是因为医疗手段的进步使许多本来致命性的疾病现在得以存活,全人类平均寿命的增加造成社会人口老龄化严重,老年人口比例增加,而且,冠心病、心力衰竭和高血压等慢性疾病的状态也都可能增加房颤的发生[3,4]。著名心脏病学专家Braunwald这样说道:时至今日,房颤已经是一种患病率日趋增高的“流行病”[5]。房颤对于人群死亡率的影响显著,而且可能出现众多并发症,尤其是脑卒中和心力衰竭,再加上房颤的住院率与日俱增,以及房颤的致残率增加,都将显著增加社会经济负担,可以认为,房颤已经日益成为一个威胁整个人类的疾病。 中国是一个拥有13亿人口的大国,拥有自己的房颤流行病学资料对制定房颤的整体控制方案至关重要,由胡大一等牵头的首次大规模中国房颤流行病学研究已经于2003年底完成,并于2004年初将部分统计结果公开发表[12]。现将资料汇报如下: 本次研究对14个自然人群的29079人进行了调查,其中房颤患病人数为224人.房颤患病率为0.77%,根据中国1990年标准人口构成标准化后患病率为0.61%。其中房颤患病率按年龄

和性别分组见表40-1。其中各年龄组之间比较P<0.001,男性人群房颤患病率高于女性(0.9%VS0.7%,P=0.013)。 表40-1 中国性别年龄别房颤患病率 男性女性合计 年龄组 n N % n N % n N % 30—0 1904 0 0 2640 0 0 4544 0 40—10 3684 0.27 8 4395 0.18 18 8079 0.2 50—19 3819 0.50 24 4347 0.55 43 8166 0.5 60—41 2843 1.44 34 3037 1.12 75 5880 1.3 70—41 1149 3.57 25 967 2.59 66 2116 3.1 80—12 159 7.55 10 135 7.41 22 294 7.5 合计123 13558 0.91 101 15521 0.65 224 29079 0.77 注:n为各房颤患病人数,N为调查人数,%为在该年龄组中的患病率 房颤患病率按病因分类,结合年龄分组结果如表40-2,按发病时间分类结果如表40-3。结果显示,非瓣膜型房颤患病率明显高于瓣膜型房颤和孤立性房颤(P<0.01),持续性房颤患病率显著高于阵发性房颤(P=0.03)。在所有房颤病人中,瓣膜型,非瓣膜型,和孤立性房颤所占比例分别为,12.9%,65.2%。和21.9%。 表40-2 中国房颤患病率病因分类及年龄分组情况 年龄瓣膜型非瓣膜型孤立性合计

《心力衰竭病人的护理》说课稿

《心衰病人的护理》说课稿 各位领导、老师们,你们好! 今天我要进行说课的内容是《心力衰竭病人的护理》。 一、说教材的地位和作用 《心衰病人的护理》是人卫版教材《内科护理学》第三章第二节内容。这本教材适用于高职四年级、高专二年第一学期。在此之前学生们已经学习了循环系统相关的解剖、生理、及病理知识,并在上次课里学习了循环系统疾病常见症状和体征的护理,这都为本节内容的学习起到了铺垫的作用。 心力衰竭是目前临床的多发病、常见病,并且本节之后的内容中,又会涉及到很多疾病直接或间接导致心力衰竭;同时,心力衰竭也是护士资格证考试的必考内容。因此本节在整个教材的地位非常重要。 二、说教学目标 根据本教材的结构和内容分析,结合学生的学习能力及特点,我制定了以下的教学目标:1、认知目标:了解慢性心衰的病理生理改变;熟悉慢性心衰的概念、病因及诱因;掌握慢性心衰病人的身体状况 2、能力目标:学会结合病史及病情对患者进行健康评估 3、情感目标:体会心衰病人的疾苦,并在以后临床实践中体谅、爱护病人 三、教学的重、难点 其中教学重点是慢性心衰病人的身体状况 因为心衰病人的身体壮况是护士资格证考试的重点内容。掌握了这部分知识对学生接下来将学习的心衰病人的治疗和护理打下基础。为将来从事护理工作能起到很重要的指导工作 教学难点:慢性心力衰竭的病理生理改变 将这部分内容归入难点,是因为学生基础知识环节薄弱,很难掌握。 四、说教法 为了实现教学目标,我主要采用以下几种教学方法。 1、讲授法+直观演示法 讲授法能使学生通过教师的说明、分析、论证、描述、设疑、解疑等教学语言,短时间内获得大量的系统科学知识。利于教师主导作用的发挥教师在教学过程中要完成传授知识、培养能力、进行思想教育三项职能。是这节课主要的教学方法。但单纯使用讲授法,易使课堂教学显得简单乏味,不易唤起学生的注意和兴趣,又不能启发学生的思维和想象, 而讲授法加上图片投影等手段进行直观演示,激发学生的学习兴趣,活跃课堂气

慢性心力衰竭流行病学现状和病因研究

慢性心力衰竭流行病学现状和病因研究 发表时间:2016-03-15T09:51:32.423Z 来源:《医药前沿》2015年31期作者:王蕾彭韵朴 [导读] 在研究中还发现了一个明显的发病规律,即随着年龄的增加,对于心力衰竭的患病几率也逐年增高,60~70岁患占39.2%,70~80岁患者占60.8%,此差异规律具有明显的统计学意义。 (遂宁市中心医院四川遂宁 629000) 【摘要】本文主要分析了慢性犀利衰竭的流行病学现状,阐述了慢性心力衰竭的病因研究情况,通过研究、分析总结出了心力衰竭病因的一些规律。我国心力衰竭的发病率在北方地区的人群中为1.4%,在南方地区的人群中为0.5%,这其中可能是由于在地理环境、饮食习惯等方面的差异,在研究中还发现了一个明显的发病规律,即随着年龄的增加,对于心力衰竭的患病几率也逐年增高,60~70岁患占39.2%,70~80岁患者占60.8%,此差异规律具有明显的统计学意义。 【关键词】慢性心力衰竭;流行病学;病因 【中图分类号】R18 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)31-0006-02 The epidemiological situation and etiology study of chronic heart failure Wang lei, Peng Yunpiao. The Central Hospital of Suining City, Sichuan Province, Suining 629000, China 【Abstract】 This article mainly analyzes the present situation the epidemiology of chronic heart failure, this paper expounds the etiology of chronic heart failure. Through research and analysis, some rules of heart failure causes were summarized. Our country is 1.4%, the incidence of heart failure in the northern region in the south area of 0.5%. In the study also found that with the increase of age, the risk of heart failure is also increasing year by year. 60 ~ 70 years old patients (39.2%), 70 ~ 80 years old patients (60.8%). Differences have significant statistical significance. 【Key words】Chronic heart failure; Epidemiology; The cause of 心力衰竭是由于心肌梗死、心肌病、血流动力学负荷过重、炎症等任何原因引起的心肌损伤,造成心肌结构和功能的变化,最后导致心室泵血或充盈功能低下。临床主要表现为呼吸困难、乏力和体潴留。慢性心力衰竭(CHF)是指持续存在的心力衰竭状态,可以稳定、恶化或失代偿。治疗心衰的目标不仅是改善症状、提高生活质量,而且针对心肌重构的机制,延缓和防止心肌重构的发展,降低心衰的住院率和死亡率。笔者将在下文针对慢性心力衰竭流行病学现状和病因展开相关论述。 1.慢性心力衰竭的流行病学现状 由于我国幅员辽阔,区域环境、人群特点等方面存在不同程度的差异,而且加之各地对于统计学的实际操作方法不同,因此导致目前我国的慢性心力衰竭发病率存在以下几个特征。 1.1 慢性心力衰竭发病率的特征 由于我国各地环境、饮食文化等因素的不同程度影响,导致我国慢性心力衰竭的发病率存在一些明显的差异。根据不完全统计,在我国36~80岁的500万心力衰竭成年患者之中,北方居民的患病率明显要高于南方居民,北方人群的心力衰竭患病率为1.5%,而南方人群的心力衰竭患病率仅为0.6%,存在明显的统计学差异;城市人群的患病率为1.2%相较于农村人群0.9%虽然有一定差异,但是不具有明显的统计学差异;除了地区间的环境差异外,性别之间也存在一定的差异性,根据对于23569名36~80岁年龄段的患者采取的随机抽样调查,其结果显示出在心力衰竭的患病率上女性群体明显也高于男性群体,男性群体为0.8%,女性群体为1.1%,此结果具有明显的统计学差异;在慢性心力衰竭患者的患病率上,根据我国目前的统计,最主要的发病率还是由于年龄的增长,根据王俊鹏等[1]人的相关研究表明,在我国的500万成年患者之中,65~75岁患者占到了45.6%,70~80岁以上的患者占到了52.3%,因此老年患者是慢性心力衰竭的主要患病人群。 1.2 慢性心力衰竭病死率特征 根据相关研究[2]表明由于心力衰竭,而致死的几率会随着年龄的增长而逐年增加,与年龄因素存在正相关,即因心力衰竭致死的几率每年升高2.8%。根据我国500万36~80岁成年患者的统计数据表明,一般患者的死亡年龄为(67.5±5.6)岁。依据目前国际的相关研究表明,由于心力衰竭而致死的患者其病变情况逐渐趋于相近,不论是我国的相关统计结果还欧美国家的统计结果都显示,心力衰竭的诱发病因都以冠心病及/或者是高血压为主。由于不同病因诱发导致的心力衰竭,在相应的临床治疗过程中也呈现出不同的表现,根据对于一部分死亡病例的相关调查表明,对562名因心力衰竭致死患者的调查中发现,男女比例为1比1.006,心脏功能等级为NYHAIV的有79.9%,等级为NYHAIII的有15.6,NYHA(II+I)的有2.9%;突然死亡的9.8%,心跳不正常的7.9%,心源性休克2.2%。 2.心力衰竭的病因分析 2.1 单病因 根据我国2014年对2256例因心力衰竭而住院治疗的患者进行的流行病学调查统计表明[3],心力衰竭的原发性诱发病因产生了一些改变,第一位的诱发病因是冠心病(58.6%),第二位的诱发病因是高血压(12.8)、第三位的是风湿性心脏瓣膜病(8.8%);对于老年患者的调查显示扩张性心肌病和肺源性心脏病,在诱发慢性心力衰竭方面也具有较大影响。同时研究还表明,高血压、高胆固醇以及抑郁症等都会对心力衰竭产生一定的影响。 2.2 双病因及多病因 在诱发心力衰竭的双病因及多病因方面,主要表现在老年患者当中根据统计调查结果显示,其在老年心力衰竭患者之中的比例已经达到了63.6%;最常见的是冠心病同高血压的双病因比例达到了61.58%;在多病因方面又以并冠心病、高血压、糖尿病为主,比例达到了59.64%。除了原发性诱导病因意外,对于老年患者而言年龄的增长所带来的心力衰竭发病率也在逐年增长。65~75岁患者的多病因发病率达到了53.2%,大于75~80岁患者的多病因发病率达到了62.2%,双病因及多病因已经成为了老年人换上慢性心力衰竭的主要原因。 2.3 预防心力衰竭的措施 对于一些有遗传原因或不良生活环境、生活习惯的人群,应当给予一定的建议和具体的预防措施。首先要合理饮食,避免暴饮暴食,尽量戒除烟瘾,合理适当饮酒,定期检查血压、血糖等相关健康指标;其次是要积极的参加健身活动,锻炼身体,提高身体自身的免疫

心力衰竭和高血压关系——临床意义和新的认识剖析

黄峻:心力衰竭和高血压关系——临床意义和新的认识 在2014年中国高血压年会暨第16届国际高血压及相关疾病学术研讨会上,南京医科大学第一附属医院的黄峻教授做了题为《心力衰竭和高血压关系:临床意义和新的认识》的精彩报告。 射血分数保留的心衰(HFpEF)是2014年ESC年会的一个讨论热点。目前我们对此病的认识仍不清楚。与会的专家对此有两种意见。 一种意见认为本病代表了向射血分数下降的心衰(HFrEF)转变的阶段。即将HFpEF 和HFrEF看做心衰的两个不同的,又相互衔接的阶段,早期可表现为HFpEF,随着病情的进展可转而表现为HFrEF。 另一种意见则认为这是两种截然不同和独立的疾病,其证据是两者心腔和左室重构的类型以及心脏超声上显示的心脏结构改变的状况均存在显著差异。 对HFpEF,迄今尚无循证的治疗方法,无一种药物可改善患者的预后。这不仅是心衰领域,也是心血管领域最大的谜团之一。而这个疾病目前引起大家关注的最大原因是其患病率在增加,未来也仍呈上升趋势。与HFrEF不同,HFpEF的生存率在过去20年并无改变。 黄峻教授将报告分为四个部分和大家深入探讨了心力衰竭和高血压关系。 一、高血压和心衰存在因果关系 我国17个地区的调查结果显示,高血压史引起心衰的主要原因之一。

弗明翰研究20年随访结果也显示心衰发生的归因风险中高血压最高,超过了冠心病、糖尿病。 从高血压发展到心衰是一个长期、持续、不可逆转的过程。我们将这一过程概括为“ABCD”四个阶段:阶段A为高血压,阶段B出现心脏结构性改变,阶段C出现慢性心衰,阶段D为终末期心衰阶段。 高血压和心衰的关系如下图所示。

心力衰竭现状

xx慢性心力衰竭流行病学和治疗现状 xx 心力衰竭是一种复杂的临床症状群,是各种心脏病的严重阶段,其发病率高,五年存活率与恶性肿瘤相仿。据我国五十家医院住院病例调查,心力衰竭住院率占同期心血管病的20%;死亡率却占40%,提示预后严重。目前,对于心力衰竭的流行病学资料已经很多,不同国家心力衰竭表现、病因及种族差异不尽相同。 一、xx和xx心力衰竭流行病学资料 就整个欧洲来说,估计有症状的心力衰竭病人占总人口的0.4%—2%(ESC 2005Guidelines for the diagnosis and treatment of chronicheart failure)。随着年龄的增加,心力衰竭的患病率迅速增加。心力衰竭病人的平均年龄是74岁。与其它心血管病不同,经过年龄调整的心力衰竭死亡率仍呈上升趋势。欧洲心脏病协会所属国家的总人口数为9亿。其中心力衰竭病人至少为1000万。另外,还有没有症状的心力衰竭病人,其人数估计与前者相同。心力衰竭病人如果不能解除其原发疾病问题,其预后是很差的。经诊断的心力衰竭病人4年内将有一半病人死亡,而严重心力衰竭的1年死亡率高达50%。近期的研究证实了在无症状的心功能不全病人长期预后也很差。苏格兰报告1986-1995年出院病人的存活率有所改善,近年瑞典和英国也有存活率改善的报道。 心力衰竭已经成为美国主要的公共卫生问题。美国患有心力衰竭的病人大约有500万人,每年新增50万人(ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and Management of Chronic Heart Failure in the Adult)。 每年因心力衰竭而就诊者达到1200-1500万,总住院天数达到650万。从1990年至1999年,以心力衰竭做为主要诊断的住院次数由每年的81万增加到100万,以心力衰竭做为主要或次要诊断的住院次数由每年的240万增加到360万。 2001年大约5.3万人主要因心力衰竭而死亡。尽管心力衰竭治疗有了很大进展,病人死亡数仍在不断增加。心力衰竭主要是一种老年人疾病。年龄超过65岁的老年人心力衰竭患病率达到千分之十,大约80%的心力衰竭住院病人年

心房颤动:目前的认识和治疗建议(完整版)

心房颤动:目前的认识和治疗建议(完整版) 一、前言 中华医学会心电生理和起搏分会(China Society of Pacing and Electrophysiology,CSPE)和中国医师协会心律学专业委员会(Chinese Society of Arrhythmia,CSA)发表《心房颤动:目前的认识和治疗建议》以来,有关心房颤动(房颤)的基础与临床研究的新成果不断问世,尤其是由欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology,ESC)和欧洲心律学会(European Cardiac Arrhythmia Society,ECAS)等组织撰写的《2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS》及由美国心律学会(Heart Rhythm Society,HRS)、欧洲心律协会(European Heat Rhythm Association,EHRA)、亚太心律学会(Asia Pacific Heart Rhythm Society,APHRS)等组织撰写的《2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/ SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation》的发表,集中展示了在房颤这一领域的研究进展及专家认识。在此基础上,由CSPE和CSA共同组织国内相关专家在吸收美国和欧洲指南精神的前提下,结合中国在这一领域的研究进展及专家认识,形成了《心房颤动:目前的认识和治疗建议(2018)》,现予发表,旨在提供新的学术信息和规范对房颤的全程管理。