道家做人,儒家做事,佛家修心

佛儒道三教文化的区别

佛儒道三教文化的区别先说佛教、道教、儒教之异第一、佛家讲“超世”,道家讲“出世”,儒家讲“入世”佛教主张“无生”,认为现实对人来说都是苦海。

对现实人无能为力,所以要忍受和超脱----即“超世”。

要忍受和超脱,就要放弃各种欲望,追求超脱生死轮回的"苦海"而进入涅磐(无苦的极乐世界)。

佛教主张舍弃对现实物质的追求,注重精神的修持和对来世的向往。

道教认为,个人修养的提升乃至成仙明道,根本在于个人的修炼,跟别人没有关系,主张远离人群到深山老林找块地方修炼。

道教的修炼方法上也充分反映了道教的“出世”思想。

道教运用内丹和外丹进行修炼。

所谓内丹就是气功,外丹就是服用长生不老药。

而修炼内丹和外丹都是个人的事,秘密的事,需要远离社会,所以,道教是主张"出世"的。

儒家是主张参与社会的,而且主张个人的自我完善是在参与社会的过程中才能实现。

比如儒家的人生目标为“修身齐家治国平天下”,实际上是把人自身的发展与对家庭、社会的贡献紧密联系在一起了。

所以儒家是主张"入世"的。

第二、佛家重心理,道家重生理,儒家重做人佛教对“心”的诠释,有诸多层次的分析说明,更用许多的比喻来阐释我们的心,进而教导我们如何找心、安心、净心。

“心理学”西文原意为“阐释心灵的学问”,后来引申为“研究人类自身问题的行为科学”。

这种发展演变符合佛教对宇宙人生的阐释,所谓“心能生万法”。

佛教从心的角度概括世界万物的一切,并对人的行为问题进行根本性的探讨与阐释,因此,佛教早已构建一套成熟的心理学知识体系。

佛教的教义几乎都在谈心,在诸多经论中随处可见,其中以“唯识学”对人类精神的分析,最具现代心理学色彩。

道教主张以生为真实,追求延年养生、肉体成仙。

道教认为,人的生命由元气构成,肉体是精神的住宅,要长生不死,必须形神并养,即有“内修”“外养”的工夫。

儒教是礼法,要求如何做人,每个人应该怎么做。

儒教崇尚的是“存天理、灭人欲”,哪怕削足适履也要人来适应宗法社会的纲常,即“修身齐家治国平天下”。

儒、道、佛三家文化的区别(一)

儒、道、佛三家文化的区别(一)儒学:以教化为核心. 道学:以治理为核心. 佛学:以大爱为核心.一、文化主旨儒家文化——进取文化。

道家文化——规律文化。

佛家文化——奉献文化。

二、做人标准儒家文化——仁、义、礼、智、信。

道家文化——领悟道、修养德、求自然、守本分、淡名利。

佛家文化——诸恶莫做、众善奉行、遵守十戒、心灵安定、运用智慧。

三、人生观儒家文化——积极进取、建功立业。

道家文化——顺其自然、自我完善。

佛家文化——慈爱众生、无私奉献。

四、世界观儒家文化——世界是展现才华的舞台。

道家文化——大自然是人类赖以生存的环境,追求人与自然和谐相处的天人合一境界。

佛家文化——相由心生,世界就在自己心中;一念之差,便可创造地狱、极乐。

五、价值观儒家文化——在创造物质财富的过程中实现自我价值。

道家文化——以完善的自我带动和谐的社会。

佛家文化——在为他人献爱心、为社会作贡献的过程中实现个人价值最大化。

六、哲学倾向儒家文化——入世哲学。

道家文化——出世哲学。

佛家文化——以出世的思想,做入世的事业。

七、物质食粮对精神食粮的比喻儒家文化——主食(如米饭、馒头等),不吃就会饿。

道家文化——副食(如各种炒菜、汤羹等),不吃没滋味。

佛家文化——水果(如:苹果、香蕉等),不吃不甜蜜。

儒佛道三家的异同,以及对中国文化的影响佛家和道家比较相似,一个教人看破'空’,一个让人领悟'无’,佛与道家其实都不是宗教,而是一套非常智慧的哲学体系。

原始佛教是纯理论教人看破苦集灭道如何万法皆空,明白一切无我,追求寂静涅槃的方法。

而佛教传入中土后发展出大乘佛教,就开始讲究慈悲为怀度己度人,大乘是入世的佛教。

道家与原始佛教非常相似,也是教人要放下执念。

这些古代的先贤大哲是非常有水平的。

(孔子像)而儒家的孔子是遭到道家老子唾弃的一个人,三番四次登门拜访而不受李耳待见,都是因为孔子过于功利,出身卑微却周游列国向君主们推销治民理念,广收门徒来充门面,他放不下的是名和利。

儒释道三家文化的比较

儒释道三家文化的比较1、从哲学研究的范畴上来说:儒家——入世的哲学,道家——隐世的哲学,佛家——出世的哲学儒家主张“诚心、正意、修身、齐家、治国、平天下”。

儒家有社会责任感,他们积极入世,自觉地“以天下为己任”,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

道家讲“自然”,讲“道”,超离了尘世。

老子讲:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

凡事顺其自然,人力所不能及的事不可过分强求,让热衷于尘世功名的人更加清醒。

佛家讲“三界”、“轮回转世”、“因果报应”、“色空”等,善者入天堂,恶者下地狱。

2、从功用的角度上来说:儒家——治世,道家——治身,佛家——治心儒家以为“天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”为使命;道家以“自然”观照人,认为,一个人若能超脱于生死的执著,其心灵也就可以超脱形体的局限,而与“道”契合为一,进入“万物一府,死生同状”(《庄子·天地》)的境界,在心灵上获得极大的自由,成为精神上不受任何环境影响的“圣人”,或神妙至真的“神人”。

佛家基于对人生“无常故苦”的价值判断,怀着对人的迷惑、烦恼、痛苦、死亡的真诚关切,指出解脱的方法和途径,从而为人提供了一种宗教的精神依托。

更着重转向内心的探索、转换和提升,把心性修养看作人生解脱的必由之路,明心见性,超脱修心。

3、从文化主旨方面来讲:儒家——进取文化,道家——规律文化,佛家——奉献文化儒家学说强调:“天行健,君子以自强不息”。

儒家的大同理想,内圣外王之学,正己正人、成己成物的主张,以及“穷则独善其身,达则兼善天下”的心态,无不反映出刚健有为、奋进不止的精神。

老子所说的“道”,是宇宙的本原和普遍规律;“道生一,一生二,二生三,三生万物”;人事必须“因阴阳之恒,顺天地之常”,违反客观规律,必然招致灾祸。

“夫人事必将与天地相参,然后乃可以成功”认为道是世界的终极根源,是无所不覆、无所不载、自生自化、永恒存在的宇宙本体,否认有超越于道的任何主宰。

儒、释、道三家文化七大区别

儒、释、道三家文化的七大差异一、文化主旨儒家文化——积极进步的文化儒家提议知识的获得和道德的培养,是一种积极向上的文化。

道家文化——依照规律的文化道家依照自然规律,提议无为而治,自但是然,是一种敬爱自然,敬爱规律的文化。

佛家文化——无私奉献的文化佛家思想中包括了慈善和福报论,是一种无私奉献的文化。

二、做人标准儒家文化——仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌儒家对于做人标准要求很高,共九点。

仁是仁爱,是儒家思想的核心。

义原指 " 宜 " ,即行为适合于 " 礼 " 。

礼是孔子及儒家的政治与伦理范围。

智同"知" ,是孔子的认识论和伦理学的基本范围。

信:指待人做事的诚实不欺,言行符合的态度。

恕是指宽怒,己所不欲勿施于人。

忠是指与人交往中的老实忠厚。

孝是对父亲母亲的敬爱。

悌是对兄长的敬爱。

道家文化——领悟道法,淡泊名利“道”是道家文化的核心,道家开创人老子认为道是世界本源,天地万物都有道而生,同时道也是存在于万物之中的宽泛法规。

两个互相矛盾的对峙面以及对峙面的互相转变都是由道完成的,只存心会了“道”,才能更好的适应自然。

别的,“以其不争,故天下莫能与之争。

”也是利用了转变思想完成的,淡泊名利,不争也是争。

佛家文化——诸恶莫做、众善实行佛家文化中,因果轮回观众望所归。

做善事有善报,干坏事便要尝坏果。

所以佛家提议信徒慈善为怀,多积善果。

三、人生观儒家文化——积极进步、立功立业《论语·为政》中有言:“吾十有五,而志于学。

三十而立。

四十而不惑。

五十而知天数。

六十而耳顺。

七十而从心所欲,不逾矩。

”这句话就是对儒家人生观的最正确阐释,人三十当立,应该立功立业。

道家文化——自但是然、自我完满道家的自但是然看法就是要掌握道的法度,与自然和平共处。

这绝非简单简单之事,想要掌握道的规律就需要多思虑观察和学习,自我完满。

佛家文化——慈爱众生、无私奉献佛家文化中有业报观,讲究对人间万物都报以相同的慈善,无私奉献,超凡脱俗。

儒道佛对人生的看法

阅读感想人生下来是一个什么都不懂的婴儿,慢慢的我们成长,经历幼年、少年、青年,然后步入中年,继而逐渐老去进入老年阶段,最终死亡。

所谓仁者见仁智者见智,每一个人对人生的看法都是不同的,那么儒、道、佛对人生的看法又是怎么样的呢?首先是“儒”,儒家的人生态度是“入世”、“有为”、“现实”的人生态度。

儒家既不关注外在的自然的探寻,也不关注向上的、向天国的追踪。

在方向上,既不向外,也不向上,它就是进入现实社会。

并且儒家强调“有为”,强调个人对他人和社会的责任与使命,重视为社会和他人贡献。

儒家对人生最大的启示就是它强烈的责任感和使命感。

有两句话最能代表着儒家这种有为的精神。

“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”。

自强不息,厚德载物,都是人的一个积极有为的一种行为方式。

这是“天人合一”的思维模式。

而儒家的“现实”就是关注生命,关注生命层次的提升,而不去玄思、探索一种神秘境界,这是儒家的一个非常重要的特点。

儒家立足于社会现实,注重对人自身的修养,强调家庭观念,以及对社会的改造。

其次是“道”,道家的人生态度是“超世”、“无为”、“超现实”的人生态度。

道家的“超世”可以这样说,就是道家的思维跟儒家不一样,儒家思维看问题都是在面上看,那么道家是一个否定性的思维,它就是对现实的制度、社会的运作、人与人的交往,它都是采取一个批判态度,用哲学的话说,就是超越经验、超越常识、超越对立、超越区分,来追求一种人道一体、天人合一的境界。

且道家的“超世”又和“无为”相联系。

老子说,“为学日益,为道日损,损之又损以至于无为,无为而无不为”。

他对知识、理性的东西,持超越的态度。

哲学上讲超越的概念,说无为而无不为,就是“因物之性,顺物之情,顺势而动”,用我们今天的话说,就是依顺事物的本性,依顺人的本性真情,依据本性和规律去办事。

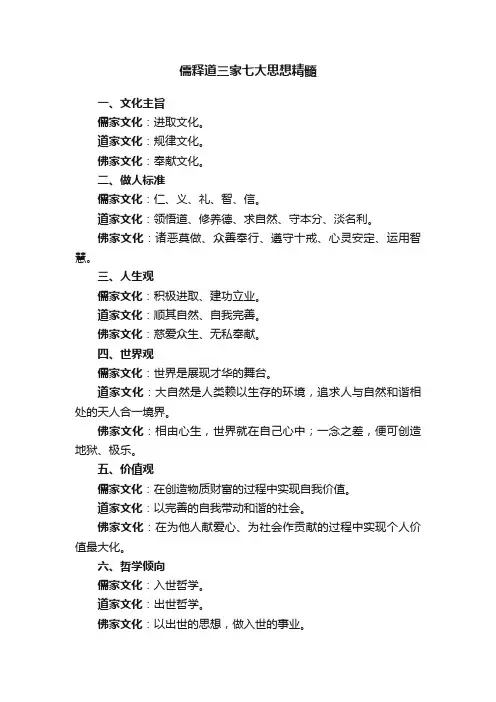

儒释道三家七大思想精髓

儒释道三家七大思想精髓

一、文化主旨

儒家文化:进取文化。

道家文化:规律文化。

佛家文化:奉献文化。

二、做人标准

儒家文化:仁、义、礼、智、信。

道家文化:领悟道、修养德、求自然、守本分、淡名利。

佛家文化:诸恶莫做、众善奉行、遵守十戒、心灵安定、运用智慧。

三、人生观

儒家文化:积极进取、建功立业。

道家文化:顺其自然、自我完善。

佛家文化:慈爱众生、无私奉献。

四、世界观

儒家文化:世界是展现才华的舞台。

道家文化:大自然是人类赖以生存的环境,追求人与自然和谐相处的天人合一境界。

佛家文化:相由心生,世界就在自己心中;一念之差,便可创造地狱、极乐。

五、价值观

儒家文化:在创造物质财富的过程中实现自我价值。

道家文化:以完善的自我带动和谐的社会。

佛家文化:在为他人献爱心、为社会作贡献的过程中实现个人价值最大化。

六、哲学倾向

儒家文化:入世哲学。

道家文化:出世哲学。

佛家文化:以出世的思想,做入世的事业。

七、物质食粮对精神食粮的比喻

儒家文化:主食(如米饭、馒头等),不吃就会饿。

道家文化:副食(如各种炒菜、汤羹等),不吃没滋味。

佛家文化:水果(如:苹果、香蕉等),不吃不甜蜜。

(铁树)。

儒、道、佛三家文化的区别

一、文化主旨

儒家文化——进取文化。

道家文化——规律文化。

佛家文化——奉献文化。

二、做人标准

儒家文化——仁、义、礼、智、信。

道家文化——领悟道、修养德、求自然、守本分、淡名利。

佛家文化——诸恶莫做、众善奉行、遵守十戒、心灵安定、运用智慧。

三、人生观

儒家文化——积极进取、建功立业。

道家文化——顺其自然、自我完善。

佛家文化——慈爱众生、无私奉献。

四、世界观

儒家文化——世界是展现才华的舞台。

道家文化——大自然是人类赖以生存的环境,追求人与自然和谐相处的天人合一境界。

佛家文化——相由心生,世界就在自己心中;一念之差,便可创造地狱、极乐。

五、价值观

儒家文化——在创造物质财富的过程中实现自我价值。

道家文化——以完善的自我带动和谐的社会。

佛家文化——在为他人献爱心、为社会作贡献的过程中实现个人价值最大化。

六、哲学倾向

儒家文化——入世哲学。

道家文化——出世哲学。

佛家文化——以出世的思想,做入世的事业。

七、物质食粮对精神食粮的比喻

儒家文化——主食(如米饭、馒头等),不吃就会饿。

道家文化——副食(如各种炒菜、汤羹等),不吃没滋味。

佛家文化——水果(如:苹果、香蕉等),不吃不甜蜜。

儒学道学佛学的区别

儒学、道学、佛学区别和联系中国传统文化源远流长,其中儒、道、释三家是华夏显学,统贯着学术与文化的命脉;作为中国传统文化的精髓,三家思想犹如三枝奇葩,故有所谓“以佛治心、以道治身、以儒治世”的说法;儒家提倡“仁礼安邦”,道家提倡“无为而治”,佛家提倡“万法皆空”的人生哲学,我们可以从中修炼正确的行为,良好的哲学,健康的心态。

简单地说区别儒学:以教化为核心;道学:以治理为核心;佛学:以大爱为核心。

一、文化主旨儒家文化——进取文化;道家文化——规律文化;佛家文化——奉献文化。

二、做人标准儒家文化——仁、义、礼、智、信;道家文化——领悟道、修养德、求自然、守本分、淡名利;佛家文化——诸恶莫做、众善奉行、遵守十戒、心灵安定、运用智慧。

三、人生观儒家文化——积极进取、建功立业;道家文化——顺其自然、自我完善;佛家文化——慈爱众生、无私奉献。

四、世界观儒家文化——世界是展现才华的舞台;道家文化——大自然是人类赖以生存的环境,追求人与自然和谐相处的天人合一境界;佛家文化——相由心生,世界就在自己心中;一念之差,便可创造地狱、极乐。

五、价值观儒家文化——在创造物质财富的过程中实现自我价值;道家文化——以完善的自我带动和谐的社会;佛家文化——在为他人献爱心、为社会作贡献的过程中实现个人价值最大化。

六、哲学倾向儒家文化——入世哲学;道家文化——出世哲学;佛家文化——以出世的思想,做入世的事业。

七、物质食粮对精神食粮的比喻儒家文化——主食(如米饭、馒头等),不吃就会饿;道家文化——副食(如各种炒菜、汤羹等),不吃没滋味;佛家文化——水果(如:苹果、香蕉等),不吃不甜蜜。

三家显学的相互关系儒、道、佛学说为中国文化之国粹命脉,其根本核心是:倡导善良,尊重天体自然,传播改造世界,增进人类文明的理论,让人们在社会实践生活中,遵守规律,平等进取,使世间生活更和谐美好。

儒、道、佛学说各成体系,博大精深;三家学说并不对立,好学者如能融会贯通,兼容并取,就更能在实际社会生活中,得舍有度,成全自己。

佛道儒三教的区别

佛道儒三教的区别佛教、道教、儒教的区别佛教、道教、儒教的区别中华文化源远流长,博大精深。

而共撑中华传统文化大厦的三大支柱,当为儒、道、佛三家。

历史上有儒家治世,道家治身,佛家治心以及儒家入世,道家隐世,佛家出世之评论,这大体上反映了儒、道、佛三家的基本特质和彼此差异。

儒、道、佛三家虽各有所重而相径庭,然仍能融合会通,相济相补,构成彼此共存共荣的文化格局,长期以来支配和影响着中华民族的精神生活。

第一佛家讲“超世”,道家讲“出世”,儒家讲“入世”佛教主张“无生”,认为现实对人来说都是苦海。

对现实人无能为力,所以要忍受和超脱----即“超世”。

要忍受和超脱,就要放弃各种欲望,追求超脱生死轮回的"苦海"而进入无极乐世界。

佛教主张舍弃对现实物质的追求,注重精神的修持和对来世的向往。

道教认为,个人修养的提升乃至成仙明道,根本在于个人的修炼,跟别人没有关系,主张远离人群到深山老林找块地方修炼。

道教的修炼方法上也充分反映了道教的“出世”思想。

道教运用内丹和外丹进行修炼。

所谓内丹就是气功,外丹就是服用长生不老药。

而修炼内丹和外丹都是个人的事,秘密的事,需要远离社会,所以,道教是主张"出世"的。

儒家是主张参与社会的,而且主张个人的自我完善是在参与社会的过程中才能实现。

比如儒家的人生目标为“修身齐家治国平天下”,实际上是把人自身的发展与对家庭、社会的贡献紧密联系在一起了。

所以儒家是主张"入世"的。

第二佛家重心理,道家重生理,儒家重做人佛教对“心”的诠释,有诸多层次的分析说明,更用许多的比喻来阐释我们的心,进而教导我们如何找心、安心、净心。

“心理学”西文原意为“阐释心灵的学问”,后来引申为“研究人类自身问题的行为科学”。

这种发展演变符合佛教对宇宙人生的阐释,所谓“心能生万法”。

佛教从心的角度概括世界万物的一切,并对人的行为问题进行根本性的探讨与阐释,因此,佛教早已构建一套成熟的心理学知识体系。

儒家道家佛家法家的核心思想

儒家、道家、佛家、法家得核心思想儒家、道家、佛家思想核心表述?儒家思想主旨就是仁义,舍生取义,以仁孝治国,讲得就是入世,儒家指由孔子(春秋时期鲁国人)创立得后来逐步发展以仁为核心得思想体系。

从创立到现在大约有两千五百多年。

儒家重人得自身修养,要与身边得人建立一种与谐得关系;道家思想主旨就是自然与谐,道法自然,以无为治国,讲得就是出世,道家思想得核心就是“道”,认为“道”,就是宇宙得本源,也就是统治宇宙中一切运动得法则、一般来说,公认第一个确立道家学说得就是春秋时期得老子,老子在她所著得《老子》。

从创立到现在大约有两千六百多年。

;佛家,唯心主义,强调自身修养,讲得就是超世,佛教就是教育,就是教人要深信因果,要得正知正见,超脱轮回,度己度人,成就佛果。

佛教得创始人就是悉达多,从创立到现在有两千多年。

经过一千年得融合,在宋代,道、儒、佛已经三位一体了:以道行、儒礼、佛法为灵魂影响着每一位华夏子孙。

道、儒、佛家得养生思想:儒家讲得就是敬,道家讲得就是静,佛家讲得就是净.从修为得层次上,我认为一个比一个层次高。

哲学得核心思想表述?首先,什么就是哲学。

首先就是起源,我就结合历史知识解说一下。

大约在公元前7世纪,希腊出现了一种新得思考方式,一些人人开始怀疑宗教神话对世界与人生得解释,试图从实际出发去探究世界万物得本来面目,提出一系列普遍性问题,于就是,最早得哲学诞生了。

再次,从字面上理解,哲学一词,起源于古希腊词语"philo”(热爱)与“sophis”(智慧)。

哲学本意就就是“爱智”,哲学家就是“热爱智慧得人”。

说白了,哲学就就是一门使人聪明得智慧之学。

那么,哲学实质就是什么?ﻫ1,哲学就是关于世界观得学问,就是世界观与方法论得统一(在这里,什么就是世界观,什么就是方法论,世界观与方法论得辩证关系,我就不一一解说了,从字面上模糊了解即可)。

但就是,人人都有世界观,但就是,一般人得世界观都就是凌乱得,不规则得,自发得,所以不能称为哲学,而哲学就就是哲学家根据一定得自然知识,社会知识与思维知识,把不自觉,不系统得世界观加以理论化与系统化而形成得思想体系。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

道家做人,儒家做事,佛家修心

中国的传统文化源远流长,其中,儒、释、道三家各自发展,各有传承,统贯着学术与文化的命脉。

后世的仁人君子也都在这种文化氛围中修身立人,做着出世入世的事业。

作为中国传统文化的精髓,三家思想始终是在看似矛盾斗争中完美融合,犹如三枝奇葩,各彰异彩,相互辉映。

历代也多认为三者之间有着彼此补充的作用,故有所谓“以佛治心,以道治身,以儒治世”的说法。

道家追求自然无为、返璞归真,涤除玄鉴,潇洒旷达,体现了机敏做人的学问。

不是追求阴谋诡计,也不是一味圆滑世故,而是一种智慧和谋略,它既防止别人伤害自己,同时也能增强自己的竞争力,广交人脉,左右逢源,事事畅通无阻。

儒家讲究持重、勤谨、正气、担当以及自省、中庸的为人处世之道,体现了中正做事的学问。

这种心态,让人圆融通达,变得具有影响力和号召力,成为社会精英。

佛家主张四大皆空,慈悲宽大、包容忍让,视世间万难为无物,不怨天尤人,从自然,呈本性,体现了超脱修心的学问。

有了这种心境,人就会变得豁达而坚强,远离仇恨,避免灾难,获得人生的成功。

如果说中国传统文化是一本厚重的智慧书,那么,道家智慧是最机敏的一页,儒家智慧是最中正的一页,佛家智慧是最超脱的一页。

学习了解儒、释、道三家智慧,帮你全面地解读其思想精华,把传统智慧运用于现代生活中,在做人、做事与修养心性方面为你提供帮助和借鉴。

时代在变化,如何做人、如何做事,这都需要我们去探索和思考。

纵贯儒、释、道三家智慧,撷取道家、儒家、佛家中最经典的人生智慧,以道家做人、儒家做事、佛家修心。

涉及现代人最关注的人生问题,诸如财富、事业、管理、家庭、处世、人际、进退、修心以及养生等方面。

这是一个竞争的时代,也是一个成大事的时代,优胜劣汰,适者生存。

如果你一心只读圣贤书,两耳不闻窗外事,那么你只不过徒有满腹经纶而无所用。

如果你一味老实耿直,不懂应变之道,那么你也只能处处碰壁,逃脱不了平庸的魔掌。

如果你素来争强好胜,百折不弯,不懂屈伸进退,那么你也只能吃亏在后,赔了夫人又折兵。

如果你总是心直口快,不加掩饰,不知用晦于明、藏巧于拙,那么你也只能聪明反被聪明误,搬石头砸自己的脚。

掌握了道家、儒家、佛家做人做事的方法,必能帮助你在人际关系中如鱼得水,在人生道路上左右逢源,大大提高自己的影响力,处处受欢迎,事事皆顺利,从而成就卓越人生。

学习道家、儒家、佛家三家做人、做事、修心的成功哲学,密切结合实际生活,可以解决现代人最关注的许多人生问题。

诸如事业管理、婚姻家庭、为人处世、结交人脉、职场进退、修心养生等诸多方面。

用最经典、实用的人生哲学指导自己日常的做人做事,会更顺利地成就事业和人生。

大量有关道家、儒家、佛家做人做事成功与失败的生动事例告诉我们:

做人要聪明不外露,做一个糊涂的精明人;

要把握好做人的尺度,万事都要留有余地;

要经营好自己的人脉,八面玲珑路路通;

要学会低头,能屈能伸,“忍”字当先;

要灵活为人,水流不腐,人“活”不输;

要善于调整自己的心态,“心若改变,你的态度跟着改变,态度改变,你的人生跟着改变”;

要外圆内方,行欲方而智欲圆……

做事要有看待事情的特殊眼光,看到别人看不到的希望;

要抓住机遇,敢于冒险;要把所有的精力集中于一点,专注突破;

要学会选择,懂得放弃;要敢于决断,该出手时就出手;

要从全局出发,能谋善断,运筹帷幄;

要善于从不同的角度去开发思维,力求创新;

在面对挫折时要力争奋发,以毅力和坚忍攀最高峰……。