云南区域地质

云南区域地质、地球物理及地球化学综述

为简要反映各类矿产形成的地质背景,本文将对区域地质、地球化学、地壳结构及深部构造等特征作一概略介绍。

云南区域地质

云南地层发育齐全,沉积类型多样;岩浆活动强烈,且往往在同一地带持续活动,构成较大规模的构造岩浆带;变质岩广布,各类变质作用兼具;地壳活动性普遍较强,地质构造复杂。

北西——南东方向斜贯全区的金沙江——哀牢山断裂带,比较清楚地划分出东西两大部分。东部主体属于扬子准地台的西缘或准地台古生代 (主要是晚古生代) 增生部分;西部则分属唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系和冈底斯——念青唐古拉褶皱系。

一、东部地区

即金沙江——哀牢山断裂以东部分。包括《云南省区域地质志》所划分的中甸褶皱带、扬子准地台和滇东南褶皱带。它们之间的界线分别为北东向转南北向的小金河断裂——格咱河断裂南段及北东向的弥勒——师宗断裂。西北部的中甸褶皱带是松潘——甘孜印支褶皱系的南延;东南部的滇东南褶皱带为华南加里东褶皱系的西段。二者在晚古生代处于相对稳定状态,并与扬子地台连为一体,又都在印支期先后转化为地槽。中部的扬子准地台被一系列南北向深 (大) 断裂分割为地质发展差异显著的数个块体,《地质志》自西至东划分为丽江台缘褶带、川滇台背斜和滇东台褶带三个次级构造单元。

本区地壳发展的阶段性特征显现清楚。有鉴于此,以下拟按几个大的地质发展阶段予以叙述。

(一)前震旦纪地质

出露于西南边缘的哀牢山群,由一套变质程度达角闪岩相的变粒岩、片麻岩、大理岩组成,最近于混合岩中获得1736.9±25Ma的年龄值 (锆石U—Pb)、一般认为其原岩为早元古代优地槽型建造,是扬子地台的结晶基底,可能于晚华力西——早印支期大规模推覆作用而逐步达于上部构造层次。北延的点苍山变质岩系,经最近的研究 (云南省地矿局第三地质大队,1990),被分解为沟头箐群和苍山群。前者出露于点苍山西坡,以变粒岩、片麻岩夹大理岩为主,变质程度可达角闪岩相,特点与哀牢山群极似,获有1754一199lMa (锆石U—Pb表面年龄) 及2003.8—2037.1 Ma (锆石U—Pb谐和年龄) 等数据,也与哀牢山群接近,故亦属下元古界;后者即点苍山东坡的一套片岩、大理岩,变质程度稍低(绿片岩相——低角闪岩相),普遍糜棱岩化,而实为一颇具规模的韧性剪切带,所获年龄数据一般偏新,工作者暂将之归人中元古界。

哀牢山群、沟头箐群中所获同位素年龄资料,较老的一组集中于1700—2000 Ma左右,表明早元古代地槽封闭于1700 Ma左右的吕梁 (中条) 运动,并发生中压区域动力热流变质作用。这是云南地壳的早期发展阶段。

哀牢山东,元谋——大红山一带出露的变质岩系 (苴林群、大红山群) 主体为一套千枚岩、片岩、大理岩、变火山岩,仍属优地槽型火山 (细碧角斑岩) ——沉积岩系。变质程度一般为绿片岩相,但底部层位 (底巴都组、普登组) 则为角闪岩相的变粒岩、片麻岩类,似有由上层位往下变质程度递增之势。由于大红山群底部的底巴都组有1706.2Ma的年龄数据,其变质程度明显强于以上地层,

还有资料认为上覆老厂河组与底巴都组间可能存在不整合界面,因而一般都将底巴都组与哀牢山群对比。剔除底巴都组、普登组后的“大红山群”和“苴林群”,多数研究者仍将之归人早元古代 (晚期);然而,“大红山群”中已获得的10余个同位素年龄 (K—Ar、Rb—Sr、U—Pb) 数据,大多数集中在800一839 Ma区间,其余除一件为897 Ma外,均小 Ma,北部的“苴林群”也与此类同。这一事实至少说明,以发育“火红山群”和“苜林群”为标志的优地槽带,是与其东侧的昆阳群同时于晋宁运动褶皱回返,并共同构成扬子地台的褶皱基底。

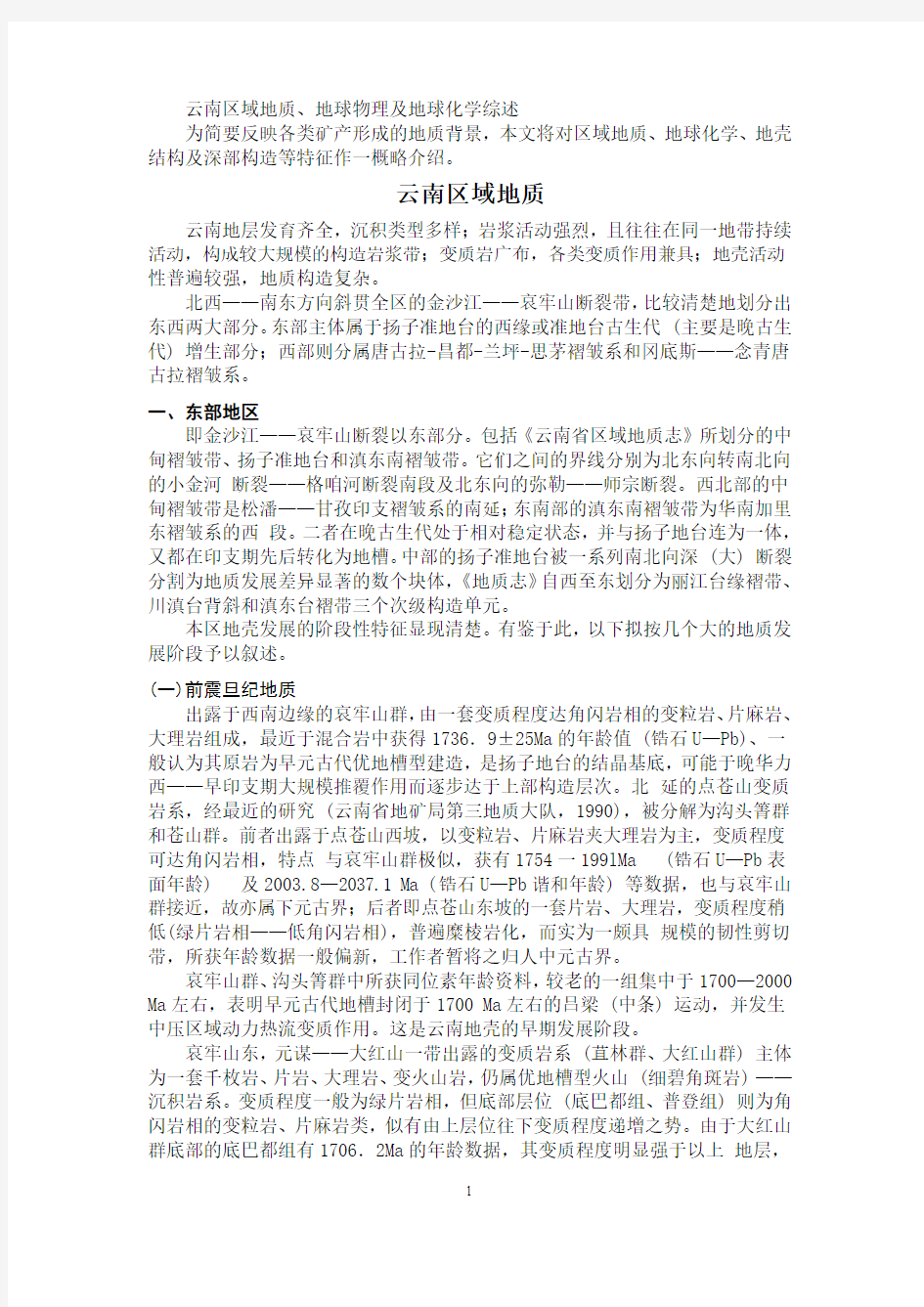

昆阳群大面积出露于康滇地轴区,本文所列层序如下:

昆阳群为一套冒地槽型类复理石—碳酸盐建造,属陆棚浅海—滨海、潮坪沉积,总厚逾万米。从总体上看,其基本层位、岩性组合、同位素年龄值和所含微古植物、叠层石等均大致与我国北方长城系、蓟县系和青白口系相当。但对上列层序,许多研究者持有不同意见,主要是将上、下亚群倒置,称为“倒层”观点。多年来为解决其地层年代和两亚群叠置关系问题,采集了数lO件同位素年龄 ( K—Ar、Rb—Sr、U—Pb) 样品,所获数据多数集中在800余百万年区间,代表其褶皱变质时期(晋宁运动)的年龄值。但于其顶部大营盘组(昆明地区曾称柳坝塘组) 中,获得了1002、992、948、933Ma.等十分接近的一组数据,因其样品均无明显变质、变形和蚀变等现象,基本可以代表其原岩年龄,亦即可以大致说明昆阳群的时代上限。另外,因民组中火山熔岩、黑山头组上部火山岩中,前者有锆石U—Pb谐和年龄1685 Ma和1676 Ma两个数据,后者获Rb—Sr全岩等时线年龄1644 Ma。这似乎表明,所谓上亚群和下亚群,有可能基本形成于一个年代区间内,同是发育于吕梁运动形成的结晶基底之上,又同为晋宁运动终结其沉积历史。

晋宁运动 (850__900 Ma) 导致昆阳群全面褶皱,同时发生低温区域动力变质作用,从而构成扬子地台的上层褶皱基底,结束了地槽发展历史。其变质程度甚低,一般仅达低绿片岩相,局部可能受后期热流变质作用叠加而可达高绿片岩相。

前震旦纪的岩浆岩,包括喷出岩和侵入岩均较发育。

喷出岩以玄武岩类为主。吕梁期者即哀牢山群、沟头箐群中斜长角闪岩、斜长角闪片麻岩等。其变质程度较深,已无火山岩的结构构造可寻;据岩石化学资料,仅可大致判定其属亚碱性岩系。大红山群中,火山岩主要产出于中部的红山组和曼岗河组,保留有大量火山岩变余结构构造,为一套细碧岩——角斑岩系。昆阳群“下亚群”的火山岩见于黑山头组上部(富良棚段),于易门老乌山一带较为发育,向北、南、东方向即减薄以致尖灭。主要为基、中基性火山碎屑岩。稀土配分型式属轻稀土富集型,与大陆拉斑玄武岩接近。昆阳群“上亚群”中的火山岩,主要产出于因民组和鹅头厂组,以玄武岩类为主,次有安山岩、石英正长斑岩等,另有较多中酸性火山碎屑岩类。玄武岩类一般属于拉斑系列、亚碱性岩系;火山碎屑岩类多富钠质,属于角斑质岩类。

总观大红山群 (苴林群)、昆阳群“上亚群”、昆阳群“下亚群”,从地理位置上看,乃由西至东排布,即由扬子地台边缘活动带至内部陆缘较稳定区过渡;火山岩由甚发育到不发育;岩石类型由典型的细碧角斑岩类至大陆拉斑玄武岩类演变。

侵入岩包括基性一超基性岩和酸性岩,另有少量中性岩。

吕梁期以花岗岩为主,布于哀牢山东南端,与哀牢山群呈侵入接触。岩石常具片麻状构造,岩石类型以黑云二长花岗岩为主。是与吕梁期中压区域动力热流变质作用相关的后期深熔作用产物。最近获得同位素(锆石U—Pb)年龄1339.8±220.2 Ma和1570.7 Ma两个数值 (云南区调队,1989,1990)。

北部永仁地区的大田石英闪长岩体,据四川省资料,侵入于早元古——晚太古代康定,群,亦归属吕梁期。主要为混染石英闪长岩,次为斜长花岗岩,具片麻状构造。岩石化学成分显示为极弱——弱碱性中酸性岩类,显“I”型花岗岩特征,是下地壳部分熔融岩浆演化早期阶段产物。

晋宁期超基性——基性侵入体,主要分布于东川、罗茨、易门至峨山、石屏一带,似与罗茨——易门等断裂带早期活动有关。一般均为规模不大的岩株、岩床、岩脉产出,以辉绿辉长岩、辉绿岩为主。峨山玉河寨岩体,经最近研究 (云南区调队,1990),为一小型超基性——基性环状复式岩体。由外向内为橄榄辉绿辉长岩、含长辉石岩、含磁铁辉石岩,是多次脉动侵位产物。其m/f比值仅为0.4-—0.6,属贫镁的铁质基性一超基性岩。稀土配分型式为轻稀土轻度密集型。是扬子地台上一个较为典型的早期阿拉斯加型岩体。

晋宁期花岗岩集中沿绿汁江断裂带两侧作近南北向分布,岩石类型以黑云二长花岗岩为主,构成云南最早的含锡花岗岩带。其侵入层位为苴林群、昆阳群,并多处见震旦系沉积覆盖于其上;较多的同位素年龄值均集中于783—860 Ma 区间,故其时代属晋宁期无疑。据研究,岩带内早期岩体--晚期岩体,岩石类型由石英闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩--花岗闪长岩、二长花岗岩、二云正长花岗岩——二长花岗岩、正长花岗岩、电气石花岗岩演化;岩石化学成分向酸、碱度均增高方向演化;与此同时,成矿元素Sn、W等亦增高。按岩石化学参数铝指数 (A1203/CaO+K20+Na20) 判别,均属S型花岗岩。它们的形成估计与晋宁期扬子板块向西仰冲有关。

需要稍加说明的是,出露于中越交境地区红河东侧的变质岩系——瑶山群,因其紧邻哀牢山群、又有相似的岩石组成和变质程度,通常都将之与哀牢山群对比。但最近对区域地球化学资料研究后发现,二者微量元素和常量元素含量差别甚大,由此推断其原岩当属不同的物源区或不同时期的沉积;并据元素含量变化特点与全球地壳演化趋势分析,瑶山群的沉积时期应晚于哀牢山群 (云南区调队,1990)。若如此,瑶山群是否并非哀牢山群而属华南加里东褶皱系的结晶基底?

(二)震旦纪至二叠纪地质

这是整个东部地区沉积岩发育的全盛时期,而岩浆活动相对最弱,变质作用仅局部出现。

各地沉积建造基本特点见表I一1-1所示。表中可见:(1)滇中和滇东,即扬子准地台范围,均为稳定型的盖层沉积。滇中的康滇地轴区长期处于隆起状态,沉积盆地布于其东西两侧。地层发育齐全,但间断频繁。澄江运动是本区的一次重要运动,它使地台基底最终固结;其后的加里东期、华力西期构造运动虽有表现,但均较微弱。华力西晚期,沿小江、普渡河、程海等断裂带,玄武岩浆大规模喷发;与之同源,有较多的基性侵入活动和局部 (如元谋地区) 的铁质超基性岩环状和“层状”侵人体。构造格架以平行的、近乎等间距排布的南北向断裂十分令人注目;东部地区北东——北北东向构造亦甚清晰,它们常具较大的规模和较长的发展历史,在古生代沉积过程中多有同生活动以致沿之发育若干次级盆地(盆中盆),并对沉积和沉积改造型矿产的形成、分布起着重要的控制作用。(2) 宁蒗——丽江——大理地区,是地台西部的边缘坳陷区,沉积特点除与滇中、滇东地区基本相似外,部分时代,如泥盆纪发育较多硅质岩,二叠纪火山喷发持续时间较长 (始于早二叠世、结束于晚二叠世晚期) 且具海相喷发特征,从而显示其具较强的活动性。大理海东地区,有较多的铁质基性——超基性侵入体分布,构成又一个环状超基性侵入岩区。(3)中甸地区,石鼓群变质岩系原岩可能主要属于中——晚元古代,与川西稻城东义附近出露的恰斯群大致相当。为一套优地槽型复理石沉积,夹有少量碳酸盐岩,变质程度已达绿片岩相至低角闪岩相。下古生界缺失较多,以稳定型至过渡型碳酸盐岩及浅海相碎屑岩为主。上古生界,东部总属稳定型碳酸盐岩建造,与扬子地台基本一致;西部、特别是金沙江断裂沿线,则显示较强的活动性,(基性) 火山岩发育于自下泥盆统至上二叠统各个层位。本区古生界的另一特点,是普遍具轻微变质现象,可达低绿片岩相变质程度。根据二叠系与上覆下三叠统之间一般为平行不整合——角度不整合关系,表明华力西运动表现较为强烈。(4)滇东南地区,屏边群中上部的含砾板岩,具冰筏落石特点,据之可大致与震旦系对比,但沉积环境已属盆地相。寒武——奥陶纪可能处于被动大陆边缘,从北、西向南、东,沉积盆地从滨海向浅海陆棚以至次深海过渡;岩石一般具轻微变质,且有向南、东方向变质加深趋势。加里东运动全区均有表现,早期表现为隆升作用,使志留系全面缺失;晚期不仅具有一定的褶皱造山性质,而且,马关一带与构造穹窿和热流变质作用相伴的“顺层状”混合花岗岩,可能也是这一运动的产物 (已有Rb_.Sr全岩等时线年龄470.25 Ma和390.49 Ma两个年龄值)。上古生界发育齐全,平行不整合或角度不整合于寒武、奥陶系之上。主体部分属稳定型的碳酸盐建造,但于文山薄竹山附近至广南一带,则存在一北东东向台沟,而出现以泥盆系为主的硅质岩相带。目前已有资料证明,沿此台沟带发育的海相基性火山岩,最早可追溯到早泥盆世,并持续至晚二叠世。

(三)中、新生代地质

自三叠纪起,云南东部各地地质发展显示了明显的差异性。

宁蒗——丽江地区及滇东地区,继承了古生代以来的地台型碎屑岩——碳酸盐岩建造构成一海进旋回,但为时短暂。前者包括下三叠统泸沽湖组、腊美组和中三叠统北衙组;后者为下三叠统飞仙关组、嘉陵江组和中三叠统雷口坡组。两区岩性自下而上均由紫红色陆源碎屑岩——台地碳酸盐岩组成。中三叠统上部和上三叠统下部普遍缺失。丽江地区晚三叠世早期仍为海相沉积 (中窝组、松桂组),晚期则为湖沼相碎屑岩夹煤层,此后即隆升为陆,而缺失侏罗——白垩系;滇东北地区晚三叠世晚期沉积了湖沼相煤系之后,即进入侏罗纪陆相红层形成阶段,但侏罗系分布零星,且仅有中下侏罗统残留。印支——燕山 (主要是燕山)期,两区均发生褶皱运动,基本奠定了现今地质构造格架和地貌雏形。宁蒗——丽江地区地壳活动性较强,老第三纪形成若干山间红色盆地,并有酸性——碱性浅成斑岩活动。滇东地区,除曲靖附近有始——渐新世湖相沉积并有中——酸性火山活动外,直至新第三纪,方有零星断陷盆地 (昭通、曲靖等) 发育,并沉积有褐煤矿层。长期处于隆起并遭受剥蚀的滇中地区,在其东西两侧相继隆升之际(晚三叠世中晚期),却强烈凹陷形成大小不等的多个陆相沉积盆地。绿汁江断裂以西,大姚一楚雄盆地面积近3万平方千米。此盆地西部早期曾一度有自北而南的海侵,形成云南驿组砂页岩夹灰岩、罗家大山组页岩夹砂岩。其后海水即逐渐退出,与全盆地一起构成了统一的湖沼相含煤沉积——河湖相红色碎屑沉积,自下而上有:上三叠统祥云煤系或一平浪煤系;侏罗系冯家河组、张河组、蛇店组、及妥甸组;白垩系高丰寺组、普昌河组、马头山组及江底河组;古新统——始新统元永井组及赵家店组。其中张河组底部、高丰寺组底部与下伏地层间为平行

不整合接触,马头山组与下伏地层间广大地区为平行不整合,但在元谋、牟定一带,受构造影响而出现角度不整合接触。每一不整合界面之上,均由河湖相砂、泥岩 (或夹砾岩) 至湖相泥岩 (或夹泥灰岩) 构成沉积旋回,形成铜——盐沉积序列;而整个中生代沉积则构成更大一级的煤——铜——盐沉积序列。其中铜主要沉积于马头山组和高丰寺组砂岩中,盐主要形成于元永井组沉积期。晚燕山一早喜马拉雅运动结束了盆地发育历史,地层产生不同程度的褶皱,局部并伴有浅成——超浅成碱 (碱钙) 性岩浆侵入活动。绿汁江断裂以东,各中、小型盆地沉积特点与上述大盆地基本相似,唯底部晚三叠世煤系多不发育,含铜沉积微弱,盐类则主要形成于中——晚侏罗世。新第三纪,全区各地仍有小面积的含煤 (泥炭) 断陷盆地发育,局部 (南华) 尚有基性火山喷发。

中甸地区,三叠系发育齐全,并由稳定型滨海——浅海沉积逐渐发展为活动型次深水盆地相沉积,最后再逐渐转化为稳定型湖相沉积。下三叠统称茨岗组,为紫红色夹灰绿色砂、板岩夹灰岩;中三叠统尼汝组为陆源碎屑岩、灰岩夹基性火山岩;上三叠统曲嘎寺组、图姆沟组以砂、板岩为主夹灰岩及大量中酸性火山岩;上三叠统拉纳山组、喇嘛垭组则为滨海三角洲——湖相砂页岩,偶夹煤线。中上三叠统火山岩,具岛弧火山岩性质;从早期至晚期,总体从基性——中性——酸性演化;与中酸性火山岩同源,有较多印支期(224?6—254?6 Ma) 石英闪长玢岩、石英二长斑岩、石英钠长斑岩等浅成侵人体,其特点是具低的铷锶初始比值 (<0.706),显示为同熔岩浆产物。总之,本区为一发育于晚三叠世 (早——中期)、也终止于晚三叠世 (中——晚期) 的地槽褶皱系。晚三叠世后,整个侏罗——白垩纪均无沉积,但燕山运动和喜马拉雅这动仍较强烈,表现为有较多的

酸性岩 (燕山期) 和浅成酸性——碱性斑岩(喜马拉雅期)侵人体。新生代时期,早第三纪主要为巨厚的山间盆地型红色磨拉石堆积,晚第三纪为湖沼相含煤盆地,并有大量偏碱性火山岩及次火山岩 (剑川)。

滇东南地区,紧靠扬子地台东南缘的罗平——开远地带和南部的个旧——文山——富宁地区,基本上继承了晚古生代以来的地台特点,属稳定型的滨海——浅海相陆源碎屑岩——碳酸盐岩建造,与滇东地区大同小异,但三叠系发育齐全,其间无间断缺失;中三叠世晚期——晚三叠世早期,个旧——文山一带为锰沉积区,常夹锰矿层、含锰碳酸盐岩或含锰碎屑岩。上述地区之间的南盘江、丘北、广南一带,三叠系相变为活动型的浊积岩,以巨厚的砂、页岩复理石建造为特点,自下而上由下三叠统罗楼组、龙丈组,中三叠统板纳组、兰木组及上三叠统平寨组组成,从而构成印支期的右江再生地槽的西延部分。

本区岩浆活动比较强烈。晚华力西——印支期以基性 (少量超基性) 侵入岩为主,常成群分布,自西至东主要有个旧、马关、八布、富宁等岩体群,呈岩株、岩墙、岩床等多种形态产出。燕山期花岗岩尤为引人注目。已出露的个旧、薄竹山、都龙等三个花岗岩体呈南南东方向近等间距展布于北西向的文山——麻栗坡断裂西侧,目前已经证实它们均属多阶段侵入的复式岩体;按J.A.皮尔斯(1986) 的构造环境分类,又同为碰撞花岗岩。个旧岩体侵入于小江断裂南延部分的个旧——卡房断裂两侧的三叠纪沉积凹陷中心部位,围岩以中三叠统个旧组碳酸盐岩为主。由早期侵人体至晚期侵人体,岩石由中粒似斑状二长花岗岩——中细粒似斑状二长花岗岩、黑云母花岗岩--细粒碱长花岗岩、正长岩演化,酸、碱度由教低—较高演化,成矿元素及矿化剂元素含量亦渐次递增。据岩石化学及稀土、同位素等资料特征分析,本岩体可能存在壳幔混源和壳源两个岩浆源及其演化序列。薄竹山岩体侵入于由寒茄系构成的穹窿核部,形态比较简单,最近1:5万区调工作中初步分解为三个序列 (超单元)、10个单元和15个以上的侵入体。据目前资料,可能缺燕山早期而均为燕山晚期活动产物 (底部单元Rb—Sr年龄值为1 14 Ma)。由早期到晚期,岩石由似斑状中粒黑云二长花岗岩——中细粒黑云二长花岗岩——细粒含电气石二云二长花岗岩演化,酸度递增而碱度变化不明显,成矿元素Sn、Mo、Pb、Ag含量递增而W、Zn含量递减。都龙岩体沿晚加里东(?) 构造——热穹区侵入。早期岩体由中粒似斑状二云二长花岗岩和中粒二云二长花岗岩组成,晚期则为花岗斑岩之小岩株。据较高的铷锶初始比值,显示其属壳源成因;岩石酸、碱度和成矿元素Sn、W等丰度均高,是一含锡花岗岩体。喜马拉雅期,除个旧、薄竹山岩基的个别晚期岩体实已延续至喜马拉雅早期外,尚有:产于老第三纪陆相盆地内的酸性火山岩——流纹质集块岩——凝灰岩、流纹斑岩 (砚山);呈岩筒、岩管、岩脉状产出的基性——超基性火山角砾岩和玄武岩类 (马关);呈溢流相产出并有良好火山机构保存的白榴石碧玄岩(屏边)。

本区于印支——燕山期基本定型的构造格架独具特色。除北部因受控于弥勒——师宗断裂和南盘江断裂而作北东向外,开远——丘北——广南一线以南的古生代隆起区,可能主要受越北古陆北缘形态或北移推挤和蒙自——屏边、文山一麻栗坡、广南——富宁等北西向断裂左行走滑等影响,而呈近东西向向北突出的弧形褶断带,其中断裂很可能都带有一定的 (向北) 推覆或 (向南) 滑脱的性质,褶皱轴面大都呈向南倾斜之不对称状态。

综上所述,云南东部地区以滇中、滇东的地台 (扬子地台) 区为主体。吕梁运动形成地台的结晶基底;其后发育大红山群、昆阳群“上亚群”和“下亚群”,

它们在空间上自地台边缘 (西) 向内部 (东) 排布,火山活动和变质强度均渐次减弱,同于晋宁运动褶皱固结而组成地台的褶皱基底。古生代、主要是晚古生代,地台向北西、南东方向增生,除滇中地区的康滇地轴外,形成广阔的陆表海盆。印支期,两侧的中甸地区和丘北——广南地区,重新发育为地槽环境,但为时短暂。晚印支——燕山——喜马拉雅早期,在上述原来的沉积区相继隆升的同时,长期被剥蚀的康滇地轴区却强烈凹陷,形成著名的滇中红盆。与上述构造环境相对应,中甸地区和滇东南地区均有强烈的岩浆活动,前者以印支期中酸性喷发——浅成侵入岩为主,后者以燕山期酸性侵入岩 (包括物探资料推断的隐伏岩体) 为主,均系两区内生矿产的重要成矿因素。新第三纪以来的断陷盆地,是云南挽近时期地质发展的一大特色,本区尤其显著,形成了煤、泥炭、硅藻土等重要矿产。

二、西部地区

金沙江——哀牢山断裂以西,以往曾统称“滇西地槽”或滇西地槽区,表明其总体为地壳活动带。经研究,由位于中部的近南北向延伸的澜沧江断裂所分隔的东西两侧,地质特点有显著差别。其东的兰坪——思茅地区,隶属唐古拉——昌都——兰坪——思茅褶皱系,是吉特提斯地槽的重要组成部分,自印支期以后又发展为地堑型坳陷盆地;其西,属于冈底斯念青唐古拉褶皱系,据近年在晚石炭世地层中所发现的以Eurydesma--Stepanoviella为代表的冷水动物群,被证实为冈瓦纳大陆的北缘部分。

(一)兰坪——思茅地区

其东界为金沙江——哀牢山断裂,西界为澜沧江断裂。这两条边界断裂都具有巨大的规模,长期而复杂的活动历史,一般认为均属超岩石圈断裂。全区为一北北西——南南东走向的狭长条带,北部德钦、维西附近东西宽仅30余千米,向南撒开,江城、勐腊一带增至250余千米,主体为一中生代地堑式坳陷盆地。

1.地层及沉积特征

区内地层出露较欠完整。

已知最老地层是出露于东南部墨江——绿春一带、阿墨江 (李仙江) 以东的志留系,为一套厚逾5000m的砂、页岩夹硅质岩及少量碳酸盐岩的类复理石建造,属过渡型--活动型浅海——次深海盆地相沉积。此类沉积向上一直延续至早泥盆世。中、上泥盆统残缺不全,景洪东南为富含火山凝灰质的滨海——陆相砂、页岩;墨江一带为砂,页岩夹少量灰岩、硅质岩,主要为浅海较深水环境沉积;北部德钦附近则为泥质碳酸盐岩。石炭--二叠系出露稍较广泛,各地变化颇大。总体情况是:东、西两侧靠近深断裂部位,以碎屑岩、火山岩为主,夹碳酸盐岩,属活动型沉积;中部 (永平西里.普洱——勐腊) 碳酸盐岩比较发育,而火山岩少见,属稳定型、局部为过渡型沉积。晚华力西——早印支期的澜沧运动 (范承钧,1982),使古生代地槽封闭,并缺失下三叠统。中三叠世起,已经封闭的古特提斯地槽再次裂陷,形成中至新生代上叠坳陷。中上三叠统,坳陷两侧以碎屑岩为主,夹碳酸盐岩,中——上部火山岩发育。盆地中部地区,海侵始于思茅盆地,自中三叠统至上三叠统为一完整的海侵——海退旋回,形成红色碎屑岩一碳酸盐岩一砂页岩系;兰坪盆地,迟至晚三叠世卡尼克晚期方沦为海盆,自下而上也形成砂页岩、灰岩、页岩 (海侵期滨海——浅海相) 和陆源啐屑岩 (海退期滨海沼泽相)。晚三叠世晚期,海水基本退出全区,盆地转为湖泊,进入以陆相

红色碎屑建造为主的发展时期。从侏罗纪起至早第三纪始新世,大体上组成三个大的沉积旋回:侏罗纪 (燕山早期) 旋回,以湖相为主,中侏罗世早期湖盆达最大范围 (地层向两侧超覆于古生界之上),继之并有海陆交替相夹层。白垩纪(燕山晚期) 旋回,为河湖交替相,盆地逐渐向中问收缩。早第三纪古新世——始新世中期 (早喜马拉雅期) 旋回,形成含盐建造,盆地进一步沿轴部断裂带往中部收缩,成为狭长的堑沟。始新世中期发生的构造运动,结束了统一的盆地发展历史,之后则形成孤立的山间盆地。始新——渐新世,为红色粗碎屑岩,具有磨拉石建造特点;中——上新世,则为断陷湖沼盆地。

2.岩浆岩

本区岩浆岩以火山岩和超基性岩最为引人注目,中一~酸性侵入岩也有较为广泛的出露。

据目前所知,除德钦,维西等地时代尚难确定的变质岩系外,火山喷发作用自泥盆纪中、晚期始,石炭——二叠纪至中——晚三叠世最盛,侏罗——白垩纪——第三纪为停歇期,第四纪局部有所活动 (普洱)。从地域上看,仍以澜沧江断裂带东侧和金沙江一哀牢山断裂带西侧火山活动强烈,但中部如普洱——勐腊一带的二叠系和三叠系中亦有火山岩夹层。从岩石类型看,华力西早期以沉凝灰岩、凝灰质砂岩及火山碎屑岩为主,中一晚期和印支期以熔岩为主。其中,华力西期火山岩一般为海相环境的喷发产物,富钠,属细碧岩——角斑岩类之中基——中酸性火山岩,岩石化学成分显示属亚碱性——钙碱性岩系;印支期火山岩以酸性岩 (流纹岩、流纹质火山碎屑岩、英安岩等) 主,德钦——景洪一线上部中基性火山岩(玄武岩、安山岩等) 比较发育,一般为陆相或海陆交替环境下的裂隙型喷发,高钾而低钠,属亚碱性系列。但也有部分地区 (维西、景东——景谷) 出现富钠质的细碧岩、角斑岩、石英角斑岩类。

基性——超基性岩成带呈群分布。西带 (澜沧江带) 自北而南有吉岔、半坡、和景洪附近的岩体 (群),均属基性岩、铁质超基性岩类 (m/f值均<6),二者常紧密相伴产出。吉岔岩体主体为辉长岩,局部有斜长岩、闪长岩;超基性岩为后期侵入的小岩株,集中分布于主岩体之北部,其岩石包括纯橄榄岩、单辉 (二辉) 辉橄岩、单辉 (二辉) 辉石岩等。半坡岩体主体仍为辉长岩,超基性岩作为晚期岩体侵入于辉长岩中,构成环状。据研究,辉长岩显层带构造 (假层理),辉长岩和超基性岩 (单辉辉橄岩、单辉岩) 均具堆晶结构。景洪南的南联山岩体,呈岩床状,具垂直分带 (下部为橄榄岩,上部为辉长岩)。此外,尚有较多的基性脉岩——辉绿岩、辉绿玢岩等。以上各岩体侵入围岩的最高层位为三叠系,时代属印支——燕山早期。东带之金沙江岩带 (北带) 和哀牢山岩带 (南带) 除零散分布的基性岩脉(辉绿岩、辉绿玢岩等) 外,重要的是大小不等的数百个镁质超基性岩体,它们均呈与断裂构造同方向排布和延伸的透镜状、长条状、单斜层状产出’,与围岩产状多近一致,并呈构造侵位 (冷侵位) 关系。北带自羊拉——维西,有分别集中于德钦——雪龙山断裂和金沙江断裂之势;南带亦主要沿九甲断裂、哀牢山断裂和其东深变质岩内的断裂带分布。此外,还有如下共同特征:各超基性岩体一般不与基性岩相伴;岩石均属橄榄岩——辉石岩及其间的过渡类型,辉石以斜方辉石为主;具有高的镁铁比值 (m/f值皆在6.5以上);富含铬尖晶石,并可形成铬铁矿体;岩石普遍蛇纹石化,部分已全蚀变为蛇纹岩,并可形成石棉矿;稀土配分曲线,北带一般为平坦的球粒陨石型,南带比较复杂,有的略贫轻稀土 (如墨江金厂),有的则有较大程度的分馏 (如新平帽盒山)。南带超基性岩已有较多的同位素年龄 (钐钕、铷锶等) 资料,年龄值达

625+63——1030.3 Ma,均远老于其围岩 (哀牢山浅变质带,见后述)的时代。基于上述,可以认为这一超基性岩带实属一老的、经过破坏了的蛇绿岩套,蛇绿岩套的各类岩石,可分别见于不同地区,以残片出现,因而显得零乱。

中酸性侵入岩仍然遵循分别集中于东西两侧断裂带的分布规律。金沙江带北部加仁、德钦等岩体,早期 (印支期或晚华力西——印支期) 以花岗闪长岩为主,次为石英闪长岩、二长花岗岩等,晚期 (燕山期) 则为偏酸性的花岗岩、钾长花岗岩,岩石有较宽的成分演化范围、可能主要属于I型花岗岩类;以南的鲁甸岩体,紧靠金沙江断裂西侧,侵入于中、上三叠统,又为上三叠统中上部地层沉积覆盖,岩石以二长花岗岩为主,边部多为花岗闪长岩,岩石化学特征显示为S 型花岗岩。南部澜沧江带,早期 (印支期) 为石英闪长岩、闪长岩类,较偏基性,岩石化学显示以1型花岗岩为主;晚期 (燕山期),则为二长花岗岩、花岗斑岩的小岩株。哀牢山——绿春一带,墨江以北紧靠哀牢山断裂的各岩体均呈狭长状,为中粗粒似斑状钾长花岗岩,岩石普遍具糜棱岩化。有234+9 Ma等同位素测年资料,为印支期产物。绿春一带岩体,目前资料不多,暂时均归入印支期 (或晚华力西——印支期),初步认识是:早期以花岗闪长岩、二长花岗岩为主,晚期为二长——正长花岗岩类,均与志留系碎屑岩呈侵入接触,具有明显的角岩化蚀变带。

此外,本区内主要沿金沙江断裂带,尚有较多喜马拉雅期的浅成 (酸——碱性) 斑岩类分布。

3.构造及变质

本区构造格架清晰、稳定,虽经过较长的活动历史,但始终受到两则深断裂带的控制,构造线方向亦与之一致。变质作用与区域性大断裂 (带) 紧密相伴,因此,变质岩亦作带状延伸,构成若干构造一变质 (岩) 带。

维西附近的雪龙山变质岩带,出露于德钦——通甸断裂带。变质岩石为片麻岩、石英片岩、黑云斜长变粒岩夹角闪片岩,糜棱岩化强烈,实为一构造透镜体。其原岩时代不明,目.前处理为下古生界,但也很可能属前震旦系结晶基底的断片。

景东无量山变质岩带,位于无量山主峰地带,岩石以片岩为主,变质程度可达低角闪岩相,恢复原岩为砂、页岩类。岩带外围有轻变质的三叠系——侏罗白垩系地层,并可能为其沉积覆盖。一般认为原岩属上古生界并常与上二叠统对比,但也有属较老地层的可能性。

澜沧江断裂东侧,南段晚古生代地槽型火山——碎屑岩夹碳酸盐岩普遍经受了区域低温动力变质作用,但变质轻微,仅达低绿片岩相。北段,侏罗——白垩系地层卷入变质,有典型的热变质矿物——红柱石、堇青石,以及斑点构造,显示其为低压区域动力热流变质作用产物,变质程度以低绿片岩相为主,变质时期当属晚燕山——喜马拉雅期。此变质岩带在构造上表现为一系列向东倾斜的叠瓦状冲断体系。

金沙江断裂带西侧,德钦——维西一带,西支变质带由“德钦群”组成,为板岩、千枚岩夹炭质板岩、碳酸盐岩及变质中——基性火.山岩,其原岩时代不明。东支主要为中一上三叠统,变质程度更低,一般仅为板岩,变质时期可能属印支期。

哀牢山带是一个复杂的、颇具特色的构造——变质带。就现今面貌而论,全带由西部的九甲断裂、中部的哀牢山断裂、东部的红河断裂,以及它们所夹持的浅、深两变质岩带组成。东侧的红河断裂,早期可能是扬子地台的边界,或晋

宁期板块结合带。其西的哀牢山群中深变质岩系,如前文所述,本属扬子地台的结晶基底,于晚华力西——印支期逆冲推覆于西侧浅变质岩系之上,其主体断裂即为哀牢山断裂。哀牢山断裂两侧岩石均强烈糜棱岩化,构成一宽达

1000--2000m的糜棱岩——韧性剪切带。哀牢山断裂与九甲断裂之间的浅变质岩系,总体为一套变质砂岩、板岩、千枚岩、片岩夹结晶灰岩、变质火山岩和绿泥片岩等,构成一系列人小不等的构造透镜体。中部的转马路——山神庙断裂,是浅变质带内一条重要的韧性剪切带,若干蛇纹岩透镜体沿之分布。其东变形——变质强烈,S1面理普遍置换 So,S2面理发育,并沿之有新生变质矿物 (绢云母) 出现,S3亦偶尔可见;可能属于中三叠统的变质砾岩、砂岩及板岩和印支期花岗岩局限于此间分布;在西缘的条带状板岩断片中,最近获得少量孢粉被认为可能属志留系 (云南区调队,1990)。其西变形——变质较弱,主要发育S,面理,S。尚有较多保存,S,多为间隔状劈理;变质程度——般仅达低绿片岩相;据其中采获化石,时代主要属于晚古生代。九甲断裂为一脆——韧性断裂带,由一系列向东倾的逆冲一逆掩断裂组成,其西即为基本不变质的晚古生代及中生代地层。整个构造变质带,在印支以后各期构造变动中,又经历了进二步推覆(背驮前进式)和走滑剪切,并有热变质作用叠加。总之,哀牢山构造变质带由于自晚华力西——印支期开始的逆冲推覆作用,将哀牢山断裂两侧本来分属不同构造单元、不同地质时代的地质体纳入了一个统一的变形——变质体系,构成由东向西变质程度降低的、由强弱应变域交替出现且总体向西减弱的、由一系列构造透镜体 (包括超基性岩体) 和向东缓倾的叠瓦状推覆构造组成的特殊而又具有其独立性格的地质体。(图I-1-1)

除上述分布于本区两侧的构造——变质带外,其间的中生代坳陷主体部分,构造变动较为和缓,岩石亦基本未受变质。但思茅盆地轴部的无量山——营盘山断裂带,不仅具有较大的规模,而且沿之有燕山晚期——喜马拉雅早期形成的酸性岩小岩株和断续分布的轻变质岩,其向北可能与无量山带复合,并断续北延至兰坪盆地内,构成漾濞——营盘山低压区域动力热流变质作用带。

4.金平地区地质概况

金平地区,指夹持于藤条河断裂和哀牢山断裂之间的三角形地带。本区出露地层以奥陶、志留、泥盆、石炭、二叠系为主,另有少量三叠系,各时代地层岩性特点、建造性质与大理海东地区颇为相似。正因如此,一些研究者将本区视为扬子地台之一部分,甚至推论其与大理地区本为一体,只是由于喜马拉雅期左行走滑而分别处于南北两地。对此,本文不予讨论,暂按其分布于哀牢山断裂以西的客观事实而置于此处介绍。区内岩浆活动复杂而强烈。喷出岩有晚华力西(二叠纪) 和三叠纪 (中三叠世?) 玄武岩;侵入岩包括晚华力西期超基性——基性岩、石英二长 (闪长) 岩、辉长 (辉绿) 岩,印支期花岗岩和喜马拉雅期花岗斑岩、石英正长斑岩等。超基性岩均为环状铁质超基性——基性杂岩体的组成(中心) 部分;中——酸性岩岩石化学显示I型花岗岩特征。此外,大平一带的“闪长岩”,具低的Si02含量 (<50%),普遍变质和片理化,可能为一套变质基性岩类。本区构造明显受哀牢山韧性剪切带影响,剪切形变普遍发育。

综上所述,兰坪——思茅地区古生代是古特提斯地槽的组成部分。古生代一中、晚三叠世,无论从地层、沉积建造、岩浆活动、变质作用和构造活动,均反映出两侧地壳具有较强的活动性而中部相对较为稳定。晚三叠世晚期开始,逐步进入内陆河湖相沉积为主的发展时期,中部强烈坳陷形成窄长的堑沟。喜马拉雅早期褶皱,大盆地亦随之消失,其后则为山间盆地磨拉石建造和断陷盆地湖沼相含煤沉积。

(二)保山一腾冲地区

位于澜沧江断裂以西,西临缅甸。西部的怒江断裂、中部的柯街、南定河断裂,将全区分割为东西两大构造岩浆带及其间所夹持的相对稳定地块,三者各有其不同的地质构造特点。

1.地层及沉积特征

本区地层以中部的保山——镇康地区发育最为齐全,且基本属于稳定型沉积,其他则显得比较复杂(表I-1-2)。

目前已知最老的地层 (具高绿片岩相——低角闪岩相的变质结晶岩系除外) 有东部的澜沧群和西部的公养河群。澜沧群为一套优地槽型复理石及基性火山岩建造,已普遍变质为各类片岩、板岩、干枚岩。据已获得的同位素年龄及微古化石资料;原岩时代主要属中——晚元古代;上部也可能延至早古生代。公养河群属冒地槽型类复理石砂、页岩,夹硅质岩及少量灰岩透镜体,变质轻微。据所获古孢粉、三叶虫、海绵骨针等,时代属晚元古代至早--中寒武世。此外,昌宁一带的勐统群,据分析,基本上与公养河群一致。这些大体同期的地槽发展阶段的沉积层之上,是有化石依据的早古生代地层。保山——镇康地区,被上寒武统整合覆盖;其他地区则关系不明。

古生界——三叠系,保山——镇康地区自上寒武统至上三叠统地层发育齐全、层序完整,除上、下石炭统间、石炭——二叠系间和中——上三叠统间存在明显间断 (平行不整合) 外,其余基本连续。自下至上,以浅海陆源碎屑岩为主逐渐发展为以台地相碳酸盐岩占优势。西部腾冲——龙陵地区,龙陵一带显示为隆起、地层普遍减薄并大部缺失上寒武统、下奥陶统下部和石炭系,沉积特点与保山一带基本相同;腾冲地区,志留系 (?) 及下泥盆统仅零星出露,石炭系以冰海相含砾板岩、砂砾岩为特征 (勐洪群),二叠——三叠系与保山地区接近。东部昌宁——孟连一带,下古生界偶有出露,具类复理石特点;泥盆系和下石炭统下部为浅海盆地相陆源碎屑岩,时夹硅质岩;自此,槽盆进一步发展为裂谷,形成玄武岩 (下石炭统)、碳酸盐岩 (中——上石炭统及下二叠统)及砂页岩夹硅质岩 (下二叠统上部至上二叠统);晚华力西一早印支期,裂谷区褶皱回返,三叠系除少量可疑的中三叠统碎屑岩和酸性熔岩外,海水已基本退出本区,晚三叠世形成滨海相以致陆相粗屑沉积。

晚三叠世晚期,澜沧江断裂以西广大地区全面上升为陆。中侏罗世——早白垩世,以分割的陆相盆地为主,其中中侏罗世沿怒江一线有海相沉积。新生代,始新——渐新世为磨拉石堆积,新第三纪断陷盆地广布,其中时有玄武岩喷发;腾冲地区第四纪火山大规模活动,构成壮观的火山地貌。

2.岩浆岩

本区岩浆岩的显著特点是酸性深成岩体十分发育,且分别在西部 (高黎贡山——腾冲——梁河) 和东部 (昌宁——勐海) 集中成带出露。

东部以临沧花岗岩基为主体,由二长花岗岩及少数花岗闪长岩或斜长花岗岩组成。岩体内暗色包体和混合岩残留体常见,包体和残留体的片理与区域构造线、岩体走向和局部出现的片 (麻) 理产状一致,为一同造山期深熔准原地花岗岩基。据大量同位素年龄资料,时代属晚华力西——早印支期。岩体西侧,有较多晚期花岗岩岩株,其酸碱度和w、Sn 等成矿元素常较主岩体为高。燕山晚期——喜马拉雅早期酸性侵入岩规模较小,集中于昌宁附近,为花岗岩——二云二长花岗岩,其酸、碱度和W、Sn等成矿元素含量较高,为含锡花岗岩类;岩石化学特征表明其为中一高侵位的地壳重烙型花岗岩。

西部以北东向芒市断裂为界,分南北两花岗岩区。南区潞西复式花岗岩基沿古生代隆地区核部侵人,以加里东期的平河花岗岩为主体,燕山期 (燕山早期——晚期,部分可能延至喜马拉雅早期) 花岗岩再侵入于老岩体的中间和北侧。早期岩体为中粗粒黑云二长花岗岩类,晚期岩体以中、细粒二云碱性花岗岩为主,同时并有大量 (含铍) 伟晶岩脉发育。北区腾冲地区,酸性侵入活动也极有规律。高黎贡山——勐连——陇川一带,与弧形展布的高黎贡山变质岩带相协调,有大量呈带分布的晚华力西——早印支期以至燕山期花岗岩,而以前者为主。由早

期至晚期,花岗岩由二长花岗岩、花岗闪长岩至二长花岗岩、正长花岗岩演化;岩石由偏中性至酸碱度增高变化;岩体由较大的岩基至离散小岩株变化。特别是早期岩体,成分均一化程度低 (变化大)、包体及变质岩残留体 (?) 较多,常显片麻状构造,属于同造山期深层重熔准原地型花岗岩。该岩带内 (北西) 侧,原晚古生代陆缘盆地区,为腾冲复式花岗岩基。据近年研究,它包括数以百计的侵人体和若干个单元、序列 (超单元),并明显地可划分出三个岩群,即自东至西为:东河岩群、古永岩群、槟榔江岩群。东河岩群岩石成分范围较宽,由二长闪长岩向一长花岗岩——钾长花岗岩演化,总体较偏中性,Sn、W含量低而Cu、Pb等含量较高,其时代主要属燕山早期 (143一104.7Ma.),也可能尚有属印支期者。古永岩群由黑云二长花岗岩——黑云母钾长花岗岩——黑云母碱长花岗岩组成,酸碱度增高,是重要的含锡花岗岩体,时代属燕山晚期 (77.5—69Ma.)。槟榔江岩群多为黑云钾长 (碱长) 花岗岩类,酸碱度有进一步增高趋势,除W、Sn元素较高外,部分尚富稀有及稀土元素,其时代属喜马拉雅早期

(59—5lMa.)。

中部保山——镇康地区,花岗岩仪偶有出露,且规模甚小。但镇康木厂岩体,却系省内为数甚少的、较为典型的A型花岗岩体,主要由碱闪碱长花岗岩、霓石碱长花岗岩等组成,其稀有、稀土元素丰度普遍较高。此外,在一些背斜或复式背斜核部(如保山沙河厂、核桃坪,镇康等地),常有岩浆热液蚀变现象,是否有隐伏中酸性岩存在,颇值得注意。

除上述中酸性侵入岩外,本区亦有多个时代的火山岩和基性——超基性侵入岩。火山岩产出层位见表I-1-2。澜沧群内为变质基性熔岩和少量变质中酸性熔岩,而大勐龙群中则有较多属细碧——角斑岩类,它们均属亚碱性岩系,产于地槽环境。早石炭世火山岩主要为玄武岩、安山玄武岩及相应的火山角砾岩、凝灰岩,岩石化学成分显示以碱性系列为主,部分属亚碱性岩系。晚石炭世玄武岩,局部可见枕状构造,稀土分析显示为一种介于大陆和洋岛的拉斑玄武岩。三叠纪火山岩包括玄武岩、安山岩、流纹岩及其过渡类型,从稀土分析资料及地域分布分析,可能系与晚石炭世火山岩同源演化产物。燕山早期玄武岩集中在怒江一带,多为橄榄玄武岩,具低的稀土总量和轻稀土明显富集特征。新生代时期,新第三纪和第四纪玄武岩均有其代表,前者以橄榄玄武岩较为常见,属碱性岩系列;后者则包括橄榄玄武岩、安山玄武岩、安山岩及少量英安岩等,属亚碱性——钙碱性岩系。基性侵入岩散见于各地,一般规模均小,为岩脉、岩床、岩墙等多种产状,以辉绿岩类为主,可能是与各地各期基性火山岩同源的中——浅成相产物。超基性岩集中分布于昌宁——孟连和芒市——瑞丽两带,以蛇纹岩——镁质超基性岩为主,亦有铁质超基性岩类。前者与围岩间均呈构造侵位关系,构成走向与主断裂平行的透镜状岩片。岩石不含铬铁矿或仅局部有铬尖晶石相对富集现象;稀土配分型式,芒市——瑞丽带为轻稀土富集型,昌连——孟连带为平坦型。均显示与金沙江——哀牢山超基性岩带有一定的不同之处。至于是否属于洋壳残片以及所属确切时期,尚待进一步研究。‘

3.构造与变质

本区构造线主要受南北向和北东向两组断裂控制,从而显示以南北向为主,兼有北东走向的构造格局;或者在两组构造的复合部位,形成向东突出的弧形褶断系统,如盈江——龙陵地区和昌宁--凤庆一带。

变质作用与构造活动带紧密相伴。从分布地域上看,本区变质岩系主要发育于东、西两区;从变质作用主要发生时期及主要类型上看,低温区域动力变质作

用发生于华力西末至印支早期 (澜沧运动),低压区域动力热流变质作用则发生于元古代晚期 (?晋宁运动)。但多期、多类型变质叠加是本区的一个明显特点。

东部变质岩区自东至西由祟山一大勐龙变质带、昌宁——孟连变质带和勐统一西盟变质带组成。祟山——大勐龙变质带,卷入地层为祟山群、澜沧群和大勐龙群,原岩均为优地槽型火山——沉积建造。据同位素年龄资料,主期变质发生于中元古代末——晚冗古代(大勐龙群,全岩Rb—Sr,1176.6 Ma;祟山群,锆石U—Pb,922 Ma;澜沧群,Rb—Sr,K—Ar,U—Pb,715Ma,784 Ma,58l Ma,等)。自东至西,变质岩石由片麻岩、变粒岩--片岩、千枚岩、变质砂岩、变火山岩变化,变质矿物由柘榴石、十字石、堇青石、红柱石——黑云母——绢云母、绿泥石变化,变质强度由低角闪岩相——高绿片岩相——低绿片岩相变化。不过上述变化是否确系同期变质的连续递增分带反映,则有待进一步研究验证。此变质带明显地被晚华力西——印支早期区域动力变质作用叠加,以至在其西侧可出现高压变质的蓝闪石片岩( Rb—Sr同位年龄240—260:Ma);数量众多的220—260 Ma同位素年龄值也说明了这一点。印支——燕山期酸性侵入活动势必对之产生一定影响,特别是喜马拉雅期构造活动,使本带发生强烈韧性变形及混合岩化作用,形成普遍发育的糜棱岩带。昌连——孟连变质带,卷入变质的地层为古生界,变质程度一般仅达低绿片岩相。看来,它是与昌宁一孟连裂谷褶皱回返相伴的区域动力变质作用带。勐统——西盟变质带,卷入变质的地层为勐统群、沧源一带的变质古生界 (下古生界或勐统群?)、西盟群,原岩为具复理石特征的砂页岩夹碳酸盐岩。变质岩石为片岩、千枚岩、变质砂岩、大理岩、变粒岩等,变质强度一般为绿片岩相 (绢云母、二云母) 至高绿片岩相 (黑云母),具有与层位越低变质加深的同向递增现象,估计应属低温区域动力变质作用产物。需要指出的是,西盟群中原划分的“底部层位”老街子岩石以片麻岩、变粒岩为主,属于变质深成岩的可能性甚大,它呈长椭圆状出露于西盟背斜的核部,构成一规模不大但却较典型的片麻岩穹窿。若如此,则“老街子组”与外围的怕可组——王雅组并非一套地层组合,前者为深成岩,后者为表壳岩。最近采自“老街子组”和怕可组中的三个Rb—Sr同位素年龄样,获得其变质年龄为645—688 Ma(第五地质大队,1989)。

西部变质岩区,主体部分为高黎贡山变质带和独龙江——梁河变质带。高黎贡山变质带,即高黎贡山群分布区。此变质岩群一般认为其变质原岩属地槽型碎屑岩——火山岩系,但不排除其中可能存在变质深成岩类。变质岩石为片麻岩、变粒岩、片岩等,偶有大理岩透镜状岩片。典型变质矿物主要为柘榴石,红柱石、堇青石亦有发现。变质强度由西向东略显增高,由高绿片岩相——低角闪岩相。变质类型为低压区域动力热流变质作用。后期混合岩化及韧性剪切变形强烈,糜棱岩带分布普遍。变质带东侧,有轻微变质的上寒武统;南部则有轻变质的震旦系——中、下寒武统公养河群。虽均呈断层接触,但可证明变质岩系时代应属中——晚元古代。盈江地区混合岩中获有806.3l Ma (Rb—Sr) 年龄值,另有Sm—Nd模式年龄980 Ma的资糊说明其主变质时期为晋宁期。但需强调指出是,呈条带状出露于高黎贡山主峰的变质岩系和呈面状分布于盈江——陇川地区的变质岩系,可能并非相同时代和相同变质作府的产物,对此,尚待深入研究。独龙江——粱河变质带,即以勐洪群为主体的古生代地层分布区。变质程度低,仅达低绿片岩相;变质岩石多为板岩、变质砂(砂砾)岩;变质矿物主要为绢云母。属于低温区域动力变质作用产物,主变质时期可能与其外围分布的晚华力西——印支期花岗岩一致,但后期 (燕山期——喜马拉雅早期) 因花岗岩大规模侵

入活动而引起的热接触变质叠加明显,常造成广泛分布的角岩化带。此外,芒市——龙陵地区,向东可延至施甸旧城一带,主要由公养河群组成一轻变质岩区。其地层层序完整,新生面理和新生矿物均不发育,岩石仅出现板理化(板理与层理一致) 现象;于部分地区,其上的上寒武统——下奥陶统亦有同等变质现象。是否属于静压变质作用产物,尚待深入研究。于龙陵一带因花岗岩侵入影响,普遍受接触变质 (角岩化) 叠加。

云南区域地球物理及深部构造

区域地球物理资料对深入认识区域地质构造、特别是深部构造,从而进一步研究区域成矿地质背景,具有重要的、不可替代的作用。

一、区域重力场及重力异常特征

省内布格重力异常全为负值。滇东南剥隘附近最高,场值为一80×10。m/s。;向西、北渐次降低,至德钦附近场值约一400×10。m/s。左右。(图 I—l 一2)以红河为界,东西两侧重力场特征有明显差异。以东,重力场呈现由东向西、由南向北降低趋势。但滇中自四川攀枝花市 (渡口,下同) 至元谋一带有巨大的南北向重力高带,显示较大的升降起伏变化;滇东至黔西地区,重力等值线由东向西均匀降低,并作南北向规则展布,构成一宽缓梯级带。从总体上看,本区重力异常等值线较滇西稀疏,高低异常带宽度较大,异常数目较少,以南北向为主,局部有东西向异常叠加。滇东南地区,近东西向的重力高 (南盘江——西林) 和重力低 (个旧——富宁)两大异常带大体平行展布,而表现为北高南低的特点。红河以西,重力场南高北低,但变化并不均匀。约于纬度26°线 (即泸水一洱源) 以南,等值线较为疏缓,局部重力高低异常强度较小,场值平均变化率在0.2×10ˉ5m/s2/km以内;该线以北,等值线密集,并以北东向为主,平均变化率达0.7×10ˉ5m/s2/km左右。区内重力异常等值线作向北、北西或南、南东同形扭曲,并沿北西、南北、北东方向呈连续性好的弧形展布,显示以北西向为主、南北向和北东向为次的相对重力高和重力低异常带;这些高低异常带向北收拢、合并,异常数减少,向南撒开、分支、异常数增加。滇西北丽江——中甸地区,总体组成北东向重力梯级带,但因近地表南北向局部重力异常带影响 (叠加) 而不甚完整。省内均衡重力异常,除滇中北部至四川攀枝花市及其以北和滇东南局部地区为正值外,其余均为负异常。滇东南及滇西南异常幅值较小,滇中及滇西北异常幅值较大,滇东地区则居于二者之间。均衡重力异常的展布方向与布格重力异常的展布方向基本一致:滇西地区在负异常背景上的相对高值和低值部分呈北西向带状为主;滇中及滇东地区在正、负两类异常背景上的相对高值和低值部分主要呈南北向展布;滇东南地区主要为负异常背景上的相对高值和低值带呈近东西向展布。均衡重力异常特征在各地也各不相同:滇西地区,由东至西,从北西向直线状异常带——北西向弧形异常带——北东向异常带——北东——南北向异常带变化;滇中和滇东地区,以攀枝花——双柏正异常及相对高值带为中轴,向东西两侧相对低值和高值异常带呈对称分布,形成“三高夹两低”的格局;滇东南地区,大体可分为南北两部分,北部为正均衡重力异常或负背景上相对高值带,南部为相对低值异常,二者均呈东西向展布。这些特点也都与布格重力异常特征相一致。

二、磁场概貌

云南磁场具有明显的分区分带性。红河以西,以几条醒目的北西向或北西——南北向弧形串珠状、线性异常带为主,间以平静负 (或正) 磁场区,形成不

同特征的磁场条块。异常带展布与区域性构造——岩浆——变质带一致或平行,往北收拢,往南撒开。西部镇康——云县、畹町——潞西则有北东向异常带,分别与南定 (汀) 河断裂和芒市断裂对应。值得注意的是,兰坪——思茅平静磁场区,大致以景东为界,南北截然相反;以北为负磁异常区,以南为正磁异常区。红河以东地区,情况比较复杂。绿汁江断裂以西以大片正异常为主,异常强度大、形态复杂,总体呈南北向展布;绿汁江断裂以东,磁场则由负背景上的团块状、椭圆状、及长圆状正负伴生的异常群组成,异常范围较小、强度不大,以南北向为主,兼有北东、北西等方向。再往东至永善——宣威——弥勒一线以东至黔西地区,磁场即变得简单、平静,并以负磁场为主。滇西北剑川——丽江——永宁直至四川木里一线,为一狭长负磁异常带,将其丽侧的正磁场区裁然分开,形成一幅颇为特殊的磁场景观。滇东南地区,磁场相对较为简单,异常强度亦弱,全为负背景场。其中,开远——广南一线以北,局部异常数量少、范围较大、强度小;以南局部异常数量稍多、范围较小、强度较大并由西向东减弱。(图I -1-3)

综观全省范围,三大区域性正异常区给人以深刻印象。此即滇西北中甸地区、四川盐源一攀枝花市——双柏地区和滇西南思茅——江城地区。它们除有浅

部磁性体为其形成因素外,估计主要均系与深部磁性体有关的磁性块体。其余地区属无磁性块体,其中叠加的磁异常,来都主要由浅部或地表磁性体、特别是大面积分布的玄武岩引起。

三、深部构造浅析

(一)地壳厚度及结构模型

根据已有区域重、磁资料及为数不多的地震测深资料,云南地壳厚度总的变化趋势,是东、南东向北、北西增大。滇东南富宁地区仅约32—35km,滇西南景洪、瑞丽一带为34——36km左右;向北永仁、昭通一带42—46km,滇西北德钦地区达59—60km。南北降幅13—26km,东西则呈幅度不大的波状起伏变化。腾冲——陇川地区,地壳厚度35—45km,等深线呈北西向平行排布并向北东降低,为一北东倾斜的地幔梯变带;地壳为三层或近似二层的简单结构,七地壳为匀速层,中下地壳为速度梯度层,且后者厚度 (约25km) 大于前者 (约14km)。怒江以尔罕澜沧江以西地域内,在临沧——勐海一线地壳等深线呈南北向同形扭曲状,表明为一向北倾斜的地幔坳陷区,但坳陷幅度不人,仅 lkm左右;地壳为舣层结构,卜卜地壳厚度分别约为16、22km,中夹厚约3km的溥层。澜沧江与红河之间的镇沅一思茅地Ⅸ,为向北缓倾的地幔隆坳区,深度约34—40km;地壳为双层结构模型,且无过渡夹层,上地壳厚度 (约22km) 大于下地壳厚度(约13km)。澜沧江与金沙江——大理

之间的兰坪——南涧地区,为地幔坳陷区,地壳界面等深线呈向南东同形弯曲,自4lkm向北增至50km;地壳为三层结构模型,中地壳厚达20km,而上、下地壳仅各厚为13km和9km。泸水——丽江——四川木里一线以北之滇西北地区,地壳界面等深线呈近东西向转为北东向平行排布,为一变化梯度 (倾角) 较大的地幔梯变 (斜坡) 带,西部北倾,东部北西倾,而等深线方向转折部位的中甸地区则为幅度不大的地幔坳陷区;据丽江地壳结构模型,区内属中、卜地壳具低速夹层和下地壳具高速夹层的多层结构;本区是云南地壳最厚的部位,达

50__60km。滇中地区,由宁蒗——永胜地幔梯变带、南华地幔坳陷区、攀枝花——新平地幔隆起区和东川——建水地幔坳陷区等组成地幔起伏区。地壳界面深度约40一49km,普遍为多层 (三--四层) 结构模型;上地壳厚16一18km,中地壳厚12一18km,下地壳厚7一llkm;本区北部攀枝花市、者海等地,地壳结构更为复杂,中、下地壳均出现低速层和下地壳出现高速层,并与正均衡重力异常或均衡重力异常相对高值带相对应。滇东——黔西交境地区,地壳界面等深线呈向东突出的弧形平行排列,显示为一向西缓倾的地幔斜坡带;地壳厚度36—43km。滇东南地区,地壳界面等深线32—40km,由向西缓倾、隆坳幅度不大的泸西——西林幔隆和文山——富宁幔凹组成,它们皆与均衡重力异常(负背景上的相对高、低值区)相对应,表明其分别属于地幔和基底的相对隆起和凹陷。

(二)几个重要地质构造问题的认识

1.重要断裂

利用物探资料判释断裂、特别是研究断裂的深度和深部变化,具有独特的作用。以下着重从这一角度就几条认识上有某些不尽一致的重要断裂予以讨论,权作前文 (第一节) 的补充。

(1) 怒江断裂

断裂南段为相对重力高低异常转换带;剩余重力异常和剩余均衡重力异常反映尤为明显,为正负异常的分界线。断裂两侧,深部构造的差异表现为:其东属

地幔坳陷区,其西为地幔梯变带;但二者界线比较模糊,且地壳结构模型基本相似。据此认为它是一条深度未及莫氏面的壳断裂。需要强调的是,物探资料清楚表明其南段仍继续沿怒江作南北走向,而非转向南西与芒市断裂相接。(2) 昌宁一澜沧断裂

断裂北起昌宁之北,经勐永、澜沧,呈南北向延伸,北端止于澜沧江断裂,南延人缅甸。东侧为临沧——勐海重力低异常带,西侧为永德重力高和四排山——孟连复杂重力高异常区。剩余重力异常和剩余均衡重力异常均表现为正负分界界线。深部构造属临沧——勐海幔凹区的西侧边界。总之,它应是一条重要的深达地壳界面的深断裂,也是昌宁——孟连晚古生代裂谷的东部边界。(3) 澜沧江断裂

就此断裂的存在、延伸和在本省西部地质发展中的重要性而言,已为地质界所公认。在各种地球物理资料中,反映得尤其清楚。布格重力异常,它反映为两个巨大的重力异常带——东侧的无量山——景洪重力高带、西侧的临沧——勐海重力低带和旧州一保山重力低带的分界线,这条重力异常转换带延伸之大、连续性之好为省内所不多见。剩余重力异常和剩余均衡重力异常亦有相同的反映。沿断裂带漕涧至景洪为弧形 (与断裂一致) 的、宽5一10km的串珠状航磁异常带。地震测深 (保山北约45km断裂东侧) 资料显示断裂深及莫氏面,并使之具2km之断距。结合地质以及其他诸方面资料,初步认为其为一条晚古生代的板块缝合线。

(4) 木里一丽江断裂和红河断裂

物探资料对认识木里——丽江断裂起了重要作用。这条北东向的断裂由于古生代以来的沉积盖层所隐蔽而显得不甚完整,但物探反映却十分清晰。沿断裂带为航磁负异常,分割了其两侧的大片正磁异常区。布格重力异常表现为巨大的重力梯级带。均衡重力异常为负背景上相对高低异常之分界,剩余均衡重力异常则为北东向负值带。地壳深部构造属于梯度较大的地幔梯变带。在卫星象片上,沿此裂的线性影象十分醒目。凡此种种,表明这是一条超壳断裂。

红河断裂的地球物理反映亦甚清楚,它是一条重要的重磁场分界线。据地震测深资料推算其使莫氏面错断达数千米。此断裂带又是地壳深部构造的分界线:其西,地壳波速结构模型为简单的双层式,其东为多层式;地壳界面等深线,西侧以向南南东、南同形扭曲为特征,显示其总体为北北西向坳陷,其东则呈南北向扭曲,为南北向隆坳起伏区。

综合上述,结合地质等各种资料分析,本文认为木里——丽江断裂和红河断裂均属超壳断裂,它们可能共同组成前震旦纪 (晋宁期) 扬子地台的西缘边界。

(5) 攀枝花一楚雄隐伏断裂。

鉴于以下资料,认为此断裂存在无疑:重力资料反映在攀枝花——楚雄——双柏一线正好处于重力高和低的过渡带,布格重力异常显示为南北向梯级带,剩余重力异常和剩余均衡重力异常也都有清楚的表现;航磁资料反映为南北向的正(东侧)负(西侧)异常转换带;地壳深部,则是东部幔隆和西部幔坳的分界部位。因此,该断裂是一条重要的南北向深断裂,它对于分析大姚一楚雄盆地前中生代基底和中生代盆地发展均有重要意义。

(6) 开远一丘北一广南隐伏断裂

这是一个地表仅有断续反映的向北突出的弧形断裂带。布格重力异常表现为北部重力高和南部重力低的分界,剩余重力异常、剩余均衡重力异常和剩余布格

重力异常等也表现为正负或相对高低值的转换。航磁异常在其南北也有一定的差异。因此,可以认为这是一条规模较大的基底断裂。

2.关于思茅盆地

思茅盆地,中生代、特别是晚三叠世以后,与其北的兰坪盆地连成一体,且具有相同的沉积特征和构造发展历史。但中生代以前,据地球物理资料却反映出巨大的差别。这里,地壳为双层结构,且上地壳远大于下地壳,地壳平均速度仅为6.02km/sec,这些均属全省各地所仅有;地壳界面起伏不大,与布格重力异常所反映的重力高(澜沧江东及李仙江)和重力低(镇沅——思茅)基本对应;航磁资料表现为比较平静的正背景磁场,据磁测剖面计算,这一面形的弱磁性体埋深约6 —8.5km。从以上情况分析,本区可能存在着硅铝质结晶基底,且早古生代盖层或者缺失,或者很不发育。也就是说,早古生代及其以前,这里曾是一个较为稳定的地块,只是在此之后,可能由于地幔上隆而转为活动带,并成为古特提斯洋的颇不成熟的部分。

3.哀牢山构造带

在布格重力异常图上,出现的是与构造带位置重合、方向一致的重力低异常带,重力低中心与哀牢山断裂东侧的中——深变质岩带相对应。航磁异常则表现为串珠状线性正异常带。这一正异常带在上延20km和40km磁场图上均有反映,表明其具有较大的延深和规模。很有意义的是,虽然东部的中——深变质岩带与西部的浅变质岩带在岩石性质上有着显著差异,异常带却表现得非常规则、完整,并鲜明地夹持于红河以东 (重力高和负磁场) 和九甲——墨江以西 (重力高和相对低磁异常带) 两大重磁异常带间;同时,中——深变质岩带之下本应存在的高密度体却未能出现,反而成为重力负值中心。这些情况,既说明了哀牢山构造 (变质) 带作为一个整体存在的地质单元的某些共同特性,也说明了深变质带之下所掩埋的仍然属于低密度体,即前者是作为推覆体覆于西侧浅变质岩系之上的可能性。

4.北东向断裂

云南北东向断裂存在是无疑的,但是除滇东南的弥勒——师宗断裂和滇西北的小金河断裂通常被作为I级构造单元的界线外,其余则或被不同程度的忽视,或被当作南北向断裂的派生扭断裂。地球物理资料却表明,许多这样的断裂常导致位置和方向都很吻合的重、磁异常带、重力梯级带、异常转换带。以致地幔梯变带等。这说明它们具有较大的规莫(延伸和延深),较长的活动历史,亦即在其发生、发展历程中具有明显的独立性格。在滇西地区,这些断裂对岩浆活动有着一定的控制作用;在滇东地区,往往与古生代沉积盆地中的次级盆地同时活动,成为“盆中盆”的控制因素,可能也是有关层控型矿产的成矿控制因素。

云南区域地球化学简况

在1:20万区域地质调查过程中,采集有大量岩石光谱样品,并进行了光谱(半定量)分析。惜这一浩瀚的资料未能全面系统整理,而作此工作又绝非易事。1990年,省地矿局物化探队在其完成的《云南省区域物化探资料综合研究报告》中,反映了在此之前的若干统计成果,现据之整理归纳于表I-1-3中。其中,澜沧江以西地区因作过专题性的地球化学研究,因而资料较为完整、可靠;其余各地因采样、测试、统计等各个环节的某些缺陷,显然存在着诸多不完善、不确定之处。但即使如此,表中所反映的微量元素丰度变化情况仍然可以说明全省各地地球化学概貌,从而具有一定的参考价值。

澜沧江以西,是一个Sn、w、Bi、B、Li、Rb、Cs、Pb、As、Sb的高丰度区,而Ni’Co、Cu、Mo等元素则明显偏低。这一特点明显地与本区强烈的酸性岩浆活动有关。

西盟群、特别是“老街子组”平均Sn、w、Bi含量甚高,不仅高于所有的各变质岩带,也高于澜沧江以西的各花岗岩带;这似乎也从地球化学方面表明其实属一经受强烈变形——变质的含锡花岗岩体。

兰坪地区和滇西南地区,资料主要来自中生代红层分布区的l:20万兰坪幅和江城、勐腊幅内,因此均主要反映了红层的元素丰度情况。兰坪地区所测元素丰度普遍偏低,特别是铅锌偏低更甚,这与该区存在较多铅锌化探异常和矿床的事实形成鲜明的对照。是否因矿化富集而使相应元素被迁移、贫化?颇值得研究。滇西南 (思茅——勐腊)地区是全省Cu、Pb、Zn元素丰度相对最高的地区,与该区铜、铅、锌矿点大量存在有关;但与兰坪地区相反,本区矿化却比较分散,迄今尚未发现大、中型铜、铅、锌矿床。金平地区的超基性岩,具有明显丰铜的特征,这是与该区超基性岩特点及有关矿产相对应的。

滇中地区,铜丰度居全省各地之冠,这与本区各变质岩系丰铜、滇中红层铜矿床(点)普遍及大量玄武岩的分布等地质矿产情况相一致。超基性岩中,哀牢山岩带 (这里暂将此带列入滇中地区,并无更多的地质构造归属考虑)与大理、元谋两地微量元素特征的差别是十分显著的:前者丰铬镍,而后二者丰铜,其决定条件是不同特点的超基性岩所致。

滇东(小江断裂以东)地区微量元素丰度状况与滇中地区有较大的相似之处,唯铜、铅略低而锌略高。本区镁质碳酸盐岩发育,沉积环境常处于欠通畅和蒸发状态,一般说来,对铜、铅、锌等元素的富集比较有利。作为沉积岩广泛发育的地区,锡元素普遍较高,显得颇为独特。这很可能主要由于丰锡的古陆(变质岩及晋宁期花岗岩)长期处于风化剥蚀状态所致。

滇东南地区锑的丰度甚高(高于克拉克值40余倍,高于滇西地区7倍多),是其最突出的特点。而三个复式花岗岩基,锡、钨等元素也颇突出,高于省内其他地区花岗岩甚多,是最为典型的含锡花岗岩类。(完)

铁矿石分类

按照矿物组分、结构、构造和采、选、冶及工艺流程等特点,可将铁矿石分为自然类型和工业类型两大类。

1.自然类型

1)根据含铁矿物种类可分为:磁铁矿石、赤铁矿石、假象或半假象赤铁矿石、钒钛磁铁矿石、褐铁矿石、菱铁矿石以及由其中两种或两种以上含铁矿物组成的混合矿石。

2)按有害杂质(S、P、Cu、Pb、Zn、V、Ti、Co、Ni、Sn、F、As)含量的高低,可分为高硫铁矿石、低硫铁矿石、高磷铁矿石、低磷铁矿石等。

3)按结构、构造可分为浸染状矿石、网脉浸染状矿石、条纹状矿石、条带状矿石、致密块状矿石、角砾状矿石,以及鲕状、豆状、肾状、蜂窝状、粉状、土状矿石等。

4)按脉石矿物可分为石英型、闪石型、辉石型、斜长石型、绢云母绿泥石型、夕卡岩型、阳起石型、蛇纹石型、铁白云石型和碧玉型铁矿石等。

云南省最新行政区划分

云南省最新行政区划分 云南省简称云(别称滇)。总面积约万平方千米。省会昆明(省政府驻昆明市五华区华山南路135号)。全省辖8个地级市、8个自治州(合计16个地级行政区划单位),15个市辖区、15个县级市、70个县、29个自治县(合计129个县级行政区划单位)。 县级以上行政区划及驻地一览 昆明市(呈贡区)辖6个市辖区、4个县、3个自治县,代管1个县级市 五华区(华山街道)盘龙区(拓东街道)官渡区(关上街道)西山区(西苑街道)东川区(铜都街道)呈贡区(龙城街道) 安宁市(连然街道) 晋宁县(昆阳街道)富民县(永定街道)宜良县(匡远街道) 石林彝族自治县(鹿阜街道)嵩明县(嵩阳街道) 禄劝彝族苗族自治县(屏山街道)寻甸回族自治县(仁德街道) 曲靖市(麒麟区)辖2个市辖区、6个县,代管1个县级市 麒麟区(南宁街道)沾益区(西平街道) 宣威市(宛水街道) 马龙县(通泉街道)陆良县(中枢街道)师宗县(丹凤街道)罗平县(罗雄街道)富源县(中安街道)会泽县(古城街道) 玉溪市(红塔区)辖2个市辖区、4个县、3个自治县 红塔区(玉兴街道)江川区(大街街道) 澄江县(凤麓街道)通海县(秀山街道)华宁县(宁州街道)易门县(龙泉街道)峨山彝族自治县(双江街道)新平彝族傣族自治县(桂山街道) 元江哈尼族彝族傣族自治县(红河街道) 保山市(隆阳区)辖1个市辖区、3个县,代管1个县级市 隆阳区(兰城街道) 腾冲市(腾越镇) 施甸县(甸阳镇)龙陵县(龙山镇)昌宁县(田园镇) 昭通市(昭阳区)辖1个市辖区、10个县 昭阳区(凤凰街道) 鲁甸县(文屏镇)巧家县(白鹤滩镇)盐津县(盐井镇)大关县(翠华镇)永善县(溪落渡镇)绥江县(中城镇)镇雄县(乌峰街道)彝良县(角奎镇)威信县(扎西镇)水富县(云富街道) 丽江市(古城区)辖1个市辖区、2个县、2个自治县 古城区(西安街道) 玉龙纳西族自治县(黄山镇)永胜县(永北镇) 华坪县(中心镇)宁蒗彝族自治县(大兴镇) 普洱市(思茅区)辖1个市辖区、9个自治县 思茅区(思茅镇) 宁洱哈尼族彝族自治县(宁洱镇)墨江哈尼族自治县(联珠镇) 景东彝族自治县(锦屏镇)景谷彝族傣族自治县(威远镇) 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县(恩乐镇)江城哈尼族彝族自治县(勐烈镇) 孟连傣族拉祜族佤族自治县(娜允镇)澜沧拉祜族自治县(勐朗镇) 西盟佤族自治县(勐梭镇) 临沧市(临翔区)辖1个市辖区、4个县、3个自治县

中国地质构造的基本格局

中国地质构造的基本格局 关于中国地质构造的基本格局,李四光(1939、1973)、黄汲清等(1977)、任纪舜(1990、1997)、程裕淇等(1994),分别从构造体系和构造域两个方面进行过概括和客观描述。借鉴前人成果,结合此次编图所取得的资料,认为中国的地质构造格局主要是板块间相互作用与陆内构造活动的综合反映,而板块活动与陆内块体再活动总是有一定的方向、方式和涉及一定地域,从而形成一定的构造体系域。这与构造体系和构造域的原义和范畴已不尽相同。强调板块相互作用与板内构造活动都具有重要意义。现从构造形变的综合形态、主体构造带展向、复合关系及其动力体系角度,将全国划分为古亚洲、特提斯、华夏—滨西太平洋、贺兰—康滇等4个主要的构造体系域,它们东西横亘、南北纵贯,东西约略对称,并以上扬子地块为中心构造结,构成了一幅大中华构造格架。 我国地质构造的一个显著特点是断裂构造十分发育,所编1:250万地质图上最主要的区域断裂(表5-1)计89条(图5-2),有45条属发生过6级以上地震的活动性断裂,他们分属于不同的构造体系域,其中包括6条板块结合带和6条重要的微板块结合带和10条地壳拼接带,多数有蛇绿岩带、构造混杂岩带发育。不少伴有规模较大的韧性剪切带,其中有16条已发现有蓝片岩带。而含柯石英榴辉岩的超高压变质带主要在中央造山系发现。由于绝大部分具有较长的发育历史和复杂的力学转变过程,地质图未能区分其属性。 古亚洲构造体系域 该域包括任纪舜(1997)所划分的古亚洲构造域,但范围、时限更为广泛,主要是还考虑了板块拼合后的陆内造山作用。以李四光(1973)所划分的3条巨型纬向带为主体,还包括其间所镶嵌的东西向排列的陆块或地块。这些构造形体总体循近东西向展布,中部约略向南弯曲或形成规模不等向南凸出的弧形弯滑构造,如淮阳弧、广西弧等,并相伴有NEE、NWW 向一对X型剪切构造。 该体系域主要发育于我国中北部,包括发育于晚元古代以来,定型于华力西期的天山—兴蒙造山系和定型于印支期的中央造山带以及其间的塔里木、华北陆块。形成于燕山期发育于特提斯与华夏构造域之上的南岭构造带也是该域的新成员,以隆起—花岗岩带为特征,是陆内造山的产物。除此尚有一些规模较小的构造带。 特提斯构造体系域 特提斯构造体系域为华力西、印支、燕山、喜马拉雅期,特提斯洋迭次关闭,冈底斯—印度板块多次相对向N或NNE方向聚合、碰撞造山形成的一个主体为NW向、中段为近EW向、东南段约略向南东撒开的反S状弧形挤压地带,是总体为EW向的特提斯造山系在特定边界条件下发生的构造畸变。其地域主要在中央造山带之南,扬子陆块以西的青藏高原地区,NW向的右江造山带也属该域组成部分。主体由一系列造山带间夹羌北—昌都、羌南、冈底斯等长条状弧形微陆块组成,其中有一系列巨大的断裂带,亦呈反S状,长达1 000~3 000 km余,多数伴有蛇绿岩带、外来混杂岩块或蓝片岩带,他们一般具有拉张、逆冲挤压等复性特征。东段兼有左行走滑和旋转,南段显示右行,其间的块体有向SE挤出的趋势。多数断裂活动性较大,为地震多发带。 金沙江-红河断裂带全长3 000 km以上,北西段呈NWW向分为两支:一支为羊湖—金沙江断裂,发育西金乌金蛇绿岩带,并有榴辉岩分布,在蛇形沟新发现有早二叠世深海放射虫硅质岩;另一支为郭扎错—若拉岗日断裂,在藏北青南沿带发育二叠—三叠系复理石、硅质岩、基性火山岩及二叠系灰岩外来岩块,且有蛇绿岩残块及蓝片岩。中段折向NNW至SN 向,由金沙江蛇绿岩及含志留系—二叠系灰岩外来岩块的泥砾混杂岩组成宽达30~40 km的强变形带,以逆冲兼有右行剪切为特征。南段经哀劳山延出国境,与越南黑水河消减带相连,

云南省......金矿地质特征及找矿潜力分析

目录 前言............................................. III 摘要.............................................. IV 第一章绪言.. (1) 1.1勘查区位置、交通及矿权信息 (1) 1.2自然地理和社会经济情况 (2) 1.3勘查区以往地质工作 (3) 1.3.1 本勘查区涉及的地质工作 (3) 1.3.2 勘查区以往矿产勘查工作情况 (3) 1.4取得主要成果 (5) 第二章矿区地质特征 (5) 2.1地层 (5) 2.1.1 下奥陶统南津关组(O1n) (5) 2.1.2 下奥陶统分乡组(O1f) (6) 2.1.3 下奥陶统红花园组(O1hn) (6) 2.1.4 下泥盆统翠峰山组(D1c) (6) 2.1.5第四系(Qh) (7) 2.2构造 (7) 2.3岩浆岩 (9) 2.4围岩蚀变(变质作用) (9) 2.5地球物理特征 (10) 2.6地球化学特征 (11) 第三章矿床地质特征 (13) 3.1矿体特征 (13) 3.2矿石质量 (13) 3.3矿石类型和品质 (14) 3.4矿石加工技术性能 (14)

3.5矿床成因 (14) 第四章成矿远景分析 (15) 4.1矿床地质特征 (15) 4.1.1 曼龙沟金矿成矿地质特征 (15) 4.1.2鸡街南问金矿化带 (16) 4.1.3 龙歪、下海子金矿点 (17) 4.2控矿因素分析 (18) 4.3找矿标志和找矿模型 (18) 4.3.1、找矿标志 (18) 4.3.2、找矿模型 (19) 4.4找潜力结论 (19) 第五章总结与体会 (20) 致谢 (20) 参考文献 (20)

云南省行政区划分

云南省行政区划分 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

云南省最新行政区划分 云南省简称云(别称滇)。总面积约39.4万平方千米。省会昆明(省政府驻昆明市五华区华山南路135号)。全省辖8个地级市、8个自治州(合计16个地级行政区划单位),15个市辖区、15个县级市、70个县、29个自治县(合计129个县级行政区划单位)。 县级以上行政区划及驻地一览 昆明市(呈贡区)辖6个市辖区、4个县、3个自治县,代管1个县级市 五华区(华山街道)盘龙区(拓东街道)官渡区(关上街道) 西山区(西苑街道) 东川区(铜都街道)呈贡区(龙城街道) 安宁市(连然街道) 晋宁县(昆阳街道)富民县(永定街道)宜良县(匡远街道) 石林彝族自治县(鹿阜街道)嵩明县(嵩阳街道) 禄劝彝族苗族自治县(屏山街道)寻甸回族自治县(仁德街道) 曲靖市(麒麟区)辖2个市辖区、6个县,代管1个县级市 麒麟区(南宁街道)沾益区(西平街道) 宣威市(宛水街道) 马龙县(通泉街道)陆良县(中枢街道)师宗县(丹凤街道) 罗平县(罗雄街道) 富源县(中安街道)会泽县(古城街道) 玉溪市(红塔区)辖2个市辖区、4个县、3个自治县 红塔区(玉兴街道)江川区(大街街道) 澄江县(凤麓街道)通海县(秀山街道)华宁县(宁州街道) 易门县(龙泉街道) 峨山彝族自治县(双江街道)新平彝族傣族自治县(桂山街道) 元江哈尼族彝族傣族自治县(红河街道) 保山市(隆阳区)辖1个市辖区、3个县,代管1个县级市 隆阳区(兰城街道) 腾冲市(腾越镇) 施甸县(甸阳镇)龙陵县(龙山镇)昌宁县(田园镇)昭通市(昭阳区)辖1个市辖区、10个县 昭阳区(凤凰街道) 鲁甸县(文屏镇)巧家县(白鹤滩镇)盐津县(盐井镇) 大关县(翠华镇) 永善县(溪落渡镇)绥江县(中城镇)镇雄县(乌峰街道) 彝良县(角奎镇) 威信县(扎西镇)水富县(云富街道) 丽江市(古城区)辖1个市辖区、2个县、2个自治县

中国最新行政区划一览表(所有省市县名单.doc

全国共4个省级直辖市,23个省,5个省级民族自治区,2个特别行政区。 华北地区北京市(京)天津市(津)河北省(冀)山西省(晋)内蒙古自治区(蒙) 东北地区辽宁省(辽)吉林省(吉)黑龙江省(黑) 华东地区上海市(沪)江苏省(苏)浙江省(浙)安徽省(皖)福建省(闽)江西省(赣)山东省(鲁) 中南地区河南省(豫)湖北省(鄂)湖南省(湘)广东省(粤)广西壮族自治区(桂)海南省(琼) 西南地区重庆市(渝)四川省(川)贵州省(黔)云南省(滇)西藏自治区(藏) 西北地区陕西省(陕)甘肃省(甘)青海省(青)宁夏回族自治区(宁)新疆维吾尔自治区(新) 台湾省(台)香港特别行政区(港)澳门特别行政区(澳) 北京市(16市辖区,2县) 东城区西城区崇文区宣武区朝阳区丰台区石景山区海淀区门头沟区房山区通

州区顺义区昌平区 大兴区怀柔区平谷区密云县延庆县 天津市(15市辖区,3县) 和平区河东区河西区南开区河北区红桥区塘沽区汉沽区大港区东丽区西青区津南区北辰区武清区 宝坻区宁河县静海县蓟县 河北省(11地级市;36市辖区,107县,6自治县,22县级市) 石家庄市(共6个市辖区,12县,5县级市) 长安区桥东区桥西区新华区井陉矿区裕华区井陉县正定县栾城县行唐县灵寿县高邑县 深泽县赞皇县无极县平山县元氏县赵县辛集市藁城市晋州市新乐市鹿泉市 唐山市(共6个市辖区,6个县,2个县级市)

路南区路北区古冶区开平区丰南区丰润区滦县滦南县乐亭县迁西县玉田县唐海县 遵化市迁安市 秦皇岛市(共3个市辖区,3个县,1个民族自治县) 海港区山海关区北戴河区青龙满族自治县昌黎县抚宁县卢龙县 邯郸市(4个市辖区,14个县,1个县级市) 邯山区丛台区复兴区峰峰矿区邯郸县临漳县成安县大名县涉县磁县肥乡县永年县 邱县鸡泽县广平县馆陶县魏县曲周县武安市 邢台市(2个市辖区,15个县,2个县级市) 桥东区桥西区邢台县临城县内丘县柏乡县隆尧县任县南和县宁晋县巨鹿县新河县 广宗县平乡县威县清河县临西县南宫市沙河市

云南省丽江市概况介绍

丽江市概况介绍 丽江市位于云南省西北部云贵高原与青藏高原的连接部位,总人口120多万人。四季变化不大,年温差小而昼夜温差大。全市年平均气温12.6~19.9°C之间。 丽江地形地貌复杂、山川壮丽,民族众多,旅游资源十分丰富。全市共有旅游风景点104处,最具代表性的有:二山、一城、一湖、一江、一文化、一风情。 “二山”即玉龙雪山和老君山。玉龙雪山是北半球距赤道最近的现代冰川,景区面积263平方公里,13座雪峰一字排开,宛如利剑直插云霄,冰清玉洁,雄奇壮观,风景如画。有著名的阳春白雪、绿雪冰川奇观,是国家级风景名胜区、省级自然保护区和省级旅游开发区。区内有冰川公园、云杉坪、甘海子、牦牛坪、玉峰寺万朵茶花树等景点。老君山因传说太上老君曾在此炼丹而得名,被历代史家称为“滇省众山之祖”。景区面积710多平方公里,以杜鹃王国、丹霞地貌以及99个龙潭等景观闻名于世。有众多的国家级保护动植物。 “一城”即丽江古城,丽江古城历史悠久,古朴自然,其繁荣已有800多年的历史。1986年,中国政府将其列为国家历史文化名城,确定了丽江古城在中国名城中的地位;1997年12月被联合国教科文组织世界遗产委员会列入“世界文化遗产”名录。 丽江古城,从城市总体布局到工程、建筑融纳西、汉、白、彝、藏各民族精华。不论是古城的街道、广场牌坊、水系、桥梁还是民居装饰、庭院小品、槛联匾额、碑刻条石,都渗透地方人的文化修养和审美情趣,充分体现地方宗教、美学、文学等多方面的文化内涵、意境和神韵,展现历史文化的深厚和丰富内容。丽江古城有别于中国任何一座王城,城中无规矩的道路网,无森严的城墙,古城布局中的三山为屏、一川相连;水系利用中的三河穿城、家家流水;街道布局中“经络”设置和“曲、幽、窄、达”的风格;建筑物的依山就水、错落有致。自丽江古城成功申遗之后。古城内的旅游业和商业得到了迅猛的发展.主要包括旅游、餐饮、住宿、商业、休闲娱乐、文化等各种业态。这些业态大致可以分为四类,即住宿(特色客栈)、餐饮(主题餐馆、特色餐厅)、购物(特色购物商店)和休闲娱乐(酒吧、咖啡馆、书吧等)。从业态配比上来看,四类业态数盆相对均衡,没有占绝对乐倒性的业态类型。总体来看,住宿所占比重较大.达到了37%,其次是购物和餐饮,分别占25%和23%,最后是各种休闲娱乐类场所。 “一江”即金沙江,以惊险、雄奇、壮美的虎跳峡景观为代表,还有“长江第一湾”、石鼓镇、宝山石头城等景点。 “一湖”即被誉为“高原明珠”、“东方第一奇景”的泸沽湖风景名胜区。 “一文化”即纳西东巴文化,包括世界上“唯一活着的象形文字”—东巴文、蜚声中外的纳西古乐和东巴绘画以及独特的建筑艺术和宗教文化,东巴古籍文献已于2003年8月列入世界记忆遗产名录。 “一风情”即泸沽湖“女儿国”摩梭人风情。其婚姻家庭仍保存着“男不娶,女不嫁”的走婚习俗,为人类母系社会婚姻形态的最后领地,被称为“人类母系文化最后一片净土”。此外,以丽江为主的金沙江、怒江、澜沧江“三江并流”景区,已于2003年7月被正式列入“世界自然遗产名录”。

中国区域大地构造-第9讲

中国区域大地构造学 赵剑波 第九讲 早白垩世中期‐古新世(四川期,135‐52Ma)的构造演化 ---四川构造体系形成,东部盆岭构造发育,主应力方向的顺时针转变,班公错-怒江碰撞带形成,全球板块普遍北移 〇、教学目标、重难点及教学方法 1.教学目标 1)知识与技能:知道四川期的概念,知道西川构造体系概念和特征,知道四川期正逆断层和盆岭发育状况,知道中国大陆及周边地区的顺时针转动及其证据,知道四川期的岩浆活动情况,知道班公错‐怒江碰撞带形成与演化过程。 2)过程与方法:知道将构造、岩浆、沉积特征与时代相结合,并能说出不同时代、不同地区的构造、岩浆及沉积特点。 3)情感态度与价值观:知道大陆是不断离散、拼合的结果;知道中国大陆的形成与发展是全球构造运动的一部分。 2.重难点 1)重点:四川期,四川构造体系,班公错‐怒江碰撞带。 2)难点:东部盆岭构造,班公错‐怒江碰撞带。 3.教学方法 1)课堂讲授 2)提问与讨论 3)学术论文查找与汇报 前言 四川运动最早由谭锡畴、李春昱在上世纪四五十年代研究四川西部的西康地质时提出来的。中国大陆的多数地区白垩系与古近系是整合接触,没有构造事件发生。四川期构造作用的高潮发生在古新世末期或早始新世末期,而四川期本身可从早白垩世中期开始,延续到古新世末期。 中国大陆四川期的沉积,除了塔里木西南和藏南地区还有残留海分布外,在大部分地区都以山麓、河湖相的红色碎屑岩系以及火山岩系为主要

特征。反映了当时干旱炎热的大陆沉积环境。对于中国大陆西北的大多数地区来说,四川期构造作用相当不明显,侏罗系、白垩系、古近系之间均表现为连续沉积,地层之间几乎都是整合接触。 补充: 谭锡畴:河北吴桥人,1892‐1952,我国第一批地质学家之一。他参与进行的第一件工作,是对北京西山进行全面的地形地质测量。完成了《北京西山地质志》。这部专著的最重要部分是1:10万北京西山地质图,这是中国人自己测制的第一幅详细地质图件。1929年秋,谭锡畴和李春昱一起去西南,对四川、西康作大规模的区域地质调查。此次考察,行程上万里,历时2年多,作1:20万路线地质图30余幅。他们是最早进入这一地区的中国地质学家,是我国最早穿过大巴山并对其地质构造进行研究的地质学家。1931年,北平研究院成立地质研究所,谭锡畴兼任该所研究员。1938年他到云南以后,一边在西南联合大学任教授,一边应地方政府之请,主持宣威煤矿的勘探和开采工作;1939—1940年,又兼任云南易门铁矿局局长。谭锡畴从事教学,对自己要求严格,对学生也从不放松。 李春昱,河南汲县人。1904年5月8日~1988年8月6日。 区域地质、构造地质学家。1928年毕业于北京大学。1937年获德国柏林大学博士学位。为中国科学院地学部学部委员(院士)。曾任中国地质科学院地质研究所研究员。1950年发表“四川运动及其在中国之分布”一文,提出“四川运动”的重要概念,揭示了中、新生代之交的地壳运动。70年代初,他发表了“试谈板块构造”与“再谈板块构造”两篇评介文章,积极引进板块构造新观点。他首次在中国发现混杂堆积,首次用板块演说系统解释了秦岭、祁连山的构造发展史,多次指出塔里木-中朝地块以北古生代板块缝合带的存在及其对地质矿产勘查的重要意义。 古近纪:国际地层委员会(ICS)已将原来的第三系分为古近系(Paleogene)和新近系(Neogene),古近系的含义和原来的下第三系相同,包括了古新统、始新统和渐新统。古近系的顶、底界线已经确定,顶界年龄为23.03 Ma,底界年龄为(65.5±0.3)Ma。 一、板内构造变形与应力场 1、四川构造体系 四川期的构造变形以形成轴向WNW的宽缓褶皱、WNW向逆掩断层、NNE向正断层、NE或NW向的走滑断层为主要特征。它们在四川期构造应力场的作用下,形成了四川构造体系。四川期轴向WNW向的宽缓褶皱分布十分广泛,这种宽缓、波状起伏的地层样式在盆地内部方向十分稳定,但在盆地边缘,地层都朝盆地中央倾斜,四川盆地南部此类褶皱最为明显。综合其它地区的褶皱轴向资料可以看出,中国大陆四川期的褶皱是西南强烈、东北微弱。 2.构造应力值差异 据万天丰等人测定,四川期的构造应力作用强度是目前已经测到数据中最大的,平均是107.4Mpa,同时表现为西南部较强,东北部较弱。在阿里‐雅鲁藏布江带可达183.5Mpa,秦岭大别带为145 Mpa,东北地区一般

云南省未来行政区划调整

竭诚为您提供优质文档/双击可除云南省未来行政区划调整 篇一:昆明城市总体规划(20xx-2020)文本最终合(20xx 年12月23日) 目录 文本 (3) 第一章总则 (3) 第二章城市发展目标与策略 (6) 第三章城市性质与规模 (8) 第四章市域城镇体系规划 (9) 第五章中心城区城市用地布局规划 (24) 第六章中心城区公共管理及公共服务设施规

划 (29) 第七章中心城区住房建设规划 (31) 第八章中心城区城市综合交通规划 (31) 第九章中心城区产业用地布局规划 (41) 第十章中心城区历史文化和传统风貌保护规划 (44) 第十一章中心城区绿地系统规划 (49) 第十二章中心城区总体城市设计 (53) 第十三章中心城区旧城改造与更新规划 (55) 第十四章城市生态环境保护规划 (57) 第十五章资源保护与利用规划 (61) 第十六章城市重大基础设施规划 (67) 第十七章中心城区公共安全与综合防灾减灾规

划 (71) 第十八章中心城区地下空间综合利用规划 (76) 第十九章中心城区近期建设规划 (77) 第二十章城市远景规划构想 (78) 第二十一章规划实施策略与机制 (81) 附表: (85) 文本 第一章总则 第1条1996年国务院批准的《昆明城市总体规划》在指导昆明城市各项建设协调发展方面发挥了重要作用。进入21世纪,昆明城镇化发展进入关键阶段,机遇与挑战并存。为统筹城乡发展、优化空间结构,协调滇池环境保护以及行政区划调整等问题,根据20xx年11月《关于昆明市城市总体规划修编工作有关问题的函》(建规函[20xx]315号)和《关于调整完善昆明城市总体规划成果有关意见的函》(建办规函[20xx]189号),特编制《昆明城市总体规划(20xx年-2020年)》。

丽江市行政区划图

竭诚为您提供优质文档/双击可除 丽江市行政区划图 篇一:云南省县级以上行政区划一览 云南省县级以上行政区划一览 昆明市:曲靖市:玉溪市:大关县普洱县双江县开远市楚雄州:弥渡县怒江州:五华区麒麟区红塔区永善县墨江县耿马县绿春县楚雄市永平县泸水县盘龙区官渡区西山区东 川区安宁市呈贡县晋宁县富民县宜良县嵩明县石林县禄劝 县寻甸县马龙县陆良县师宗县罗平县富源县会泽县沾益县 保山市:隆阳区施甸县腾冲县龙陵县昌宁县江川县澄江县通海县华宁县易门县峨山县新平县元江县昭通市:昭阳区鲁甸县巧家县盐津县绥江县镇雄县彝良县威信县水富县丽江市:古城区永胜县华坪县玉龙县宁蒗县思茅市:翠云区景东县 景谷县镇沅县江城县孟连县澜沧县西盟县临沧市:临翔区凤庆县云县永德县镇康县沧源县文山州:文山县砚山县西畴县麻栗坡马关县丘北县广南县富宁县红河州:蒙自县个旧市建水县石屏县弥勒县泸西县元阳县红河县金平县河口县屏边 县西双版纳州:景洪市勐海县勐腊县双柏县牟定县南华县姚安县大姚县永仁县元谋县武定县禄丰县大理州:大理市祥云

县宾川县云龙县洱源县剑川县鹤庆县漾濞县南涧县巍山县德宏州:潞西市瑞丽市梁河县盈江县陇川县 福贡县贡山县兰坪县迪庆州:香格里拉县德钦县维西县篇二:云南省最新行政区划分 云南省最新行政区划分云南省简称云(别称滇)。总面积约39.4万平方千米。省会昆明(省政府驻昆明市五华区华山南路135号)。全省辖8个地级市、8个自治州(合计16个地级行政区划单位),15个市辖区、15个县级市、70个县、29个自治县(合计129个县级行政区划单位)。 县级以上行政区划及驻地一览 昆明市(呈贡区)辖6个市辖区、4个县、3个自治县,代管1个县级市 五华区(华山街道)盘龙区(拓东街道)官渡区(关上街道)西山区(西苑街道) 东川区(铜都街道)呈贡区(龙城街道) 安宁市(连然街道) 晋宁县(昆阳街道)富民县(永定街道)宜良县(匡远街道) 石林彝族自治县(鹿阜街道)嵩明县(嵩阳街道) 禄劝彝族苗族自治县(屏山街道)寻甸回族自治县(仁德街道)曲靖市(麒麟区)辖2个市辖区、6个县,代管1个县级市

(完整版)宁夏综合地层区划与岩石地层系统

宁夏地层区划与前寒武纪岩石地层系统 作为“宁夏回族自治区地质系列图件编制与综合研究”项目的最终成果《宁夏回族自治区区域地质志》,是在第一代《宁夏回族自治区区域地质志》基础上,吸收近20年来的新资料、新成果,按照计划项目总体设计书和《中国区域地质志工作指南》要求,遵循计划项目总负责人李挺栋院士倡导的求真写实、尊标守成、求同存异的原则编写而成,既客观反映了各方面真实资料,又具有深入分析研究的新成果,也充分体现了不同观点与见解,解决了一些重要的基础地质问题,与第一代《宁夏回族自治区区域地质志》相比,从地质理论、技术方法及构造思想上都有了显著变化,取得了一批新进展与新认识,补充更新了很多新资料,尤其是在地层区划研究和地层划分对比方面取得了较大进展。本文以“宁夏回族自治区地质系列图件编制与综合研究”成果为基础,对宁夏地层区划和岩石地层系统作简要介绍。 一、地层区划 (一)综合地层区划 根据古构造格局、古地理环境、地层发育状况和古生物群特征等综合因素,将宁夏划分为1个地层大区、2个地层区、3个地层分区和4个地层小区(图1、表1)。 图1 宁夏综合地层区划图 华北地层区出露最古老的地层是分布于贺兰山北段宁夏与内蒙古交界地带的古元古界贺兰山岩群,为一套具角闪岩相—麻粒岩相的高级区域变质岩系,它构成了该地区的结晶基

底。自中元古代开始,该区转入稳定的盖层沉积。中元古代早期(长城纪)至中期(蓟县纪)为滨浅海相碎屑岩—台地相碳酸盐岩沉积,新元古代晚期(震旦纪)为冰水沉积,缺失中元古界上部、青白口系和南华系。寒武系与奥陶系连续沉积,寒武系自下而上为滨浅海相—浅海陆棚相碎屑岩、泥质岩和碳酸盐岩沉积;奥陶系以台地相碳酸盐岩沉积为主,部分为笔石页岩相沉积。晚奥陶世至早石炭世,该区隆升剥蚀,缺失沉积。 祁连地层区出露最古老的地层是分布于西华山、南华山等地的中元古界下部海原岩群,为一套主要由绿帘阳起钠长片岩、石英片岩、大理岩等组成的变质岩系,是该地区变质基底的组成部分。中元古代中期至寒武纪本区缺失沉积。早—中奥陶世早期沉积了与华北地层区相似的台地相碳酸盐岩,中奥陶世中期至晚奥陶世沉积了具大陆斜坡性质、复理石建造特征的米钵山组和香山群。该区发育志留系滨浅海相碎屑岩—碳酸盐岩、泥盆系陆相红色碎屑岩以及下石炭统滨浅海相碎屑岩—碳酸盐岩沉积,与华北缺失这些地层有所不同。 晚石炭世至早二叠世祁连海与华北海连通,祁连地层区与华北地层区沉积特征趋向一致,均形成了海陆交互相陆屑含煤建造。早二叠世晚期发生海退,二叠系与三叠系连续沉积,二者均以陆相碎屑岩为主,并夹有火山碎屑岩,下部含煤。侏罗系下部为河流相含煤碎屑岩沉积,中—上部为河湖相碎屑岩沉积,鄂尔多斯盆地西缘发育山间盆地沉积,其沉积特征与鄂尔多斯盆地腹地相似。早期燕山运动使贺兰山崛起,在其山麓地带形成了内陆湖泊相沉积。该时期发育鄂尔多斯、六盘山和庙山湖三个沉积盆地,前二者规模较大,自下而上沉积物明显由粗变细,而庙山湖盆地规模较小,主要由粗碎屑岩组成,与鄂尔多斯盆地和六盘山盆地有一定差异。晚期燕山运动使六盘山隆起,全区缺失晚白垩世和古新世沉积。始新世至中新世,气候或暖湿或干热,内陆盆地中沉积了河湖相红色碎屑岩及膏岩。第四系成因类型主要为分布于河谷盆地区的河湖相沉积、分布于台地区的冲洪积层和南部区的风成黄土堆积。 (二)动态地层区划 根据地质演化历史的阶段性,将宁夏古元古宙—第四纪划分为6个基本地层区划阶段,即古元古代、中—新元古代、古生代—三叠纪、侏罗纪—白垩纪、古近纪—新近纪、第四纪等六个阶段(图2、表2)。 古元古代阶段:以青铜峡—固原一线为界,东属中朝地层大区、华北地层区、华北西部地层分区、贺兰山地层小区,西属昆仑—祁连—秦岭地层大区、祁连—北秦岭地层区、北祁连地层分区。贺兰山地层小区出露的地层为古元古代贺兰山岩群和赵池沟岩群。前者是一套具角闪岩相—麻粒岩相的高级区域变质岩系,后者为一套高绿片岩相—低角闪岩相的浅变质岩,二者为宁夏最古老的地层,它们构成了华北克拉通结晶基底,是鄂尔多斯北缘孔兹岩带的组成部分。北祁连地层分区未见沉积。 中元古代—新元古代阶段:地层分区与古元古代阶段相似。以青铜峡—固原一线为界,东属中朝地层大区、华北地层区、华北西部地层分区、贺兰山—青龙山地层小区,西属祁连地层大区、北祁连地层区、北祁连东段地层分区、黄家洼山—南华山地层小区。贺兰山—青龙山地层小区自中元古代开始,转入稳定的盖层沉积。中元古代早期(长城纪)—中期(蓟县纪)为滨浅海相碎屑岩—台地高镁碳酸盐岩沉积,新元古代晚期(震旦纪)为冰水沉积,缺失中元古界上部、青白口系和南华系。黄家洼山—南华山地层小区出露的地层是中元古界下部海原岩群,为一套主要由绿帘阳起钠长片岩、石英片岩、大理岩等组成的变质岩系,是

云南区域地质

云南区域地质、地球物理及地球化学综述 为简要反映各类矿产形成的地质背景,本文将对区域地质、地球化学、地壳结构及深部构造等特征作一概略介绍。 云南区域地质 云南地层发育齐全,沉积类型多样;岩浆活动强烈,且往往在同一地带持续活动,构成较大规模的构造岩浆带;变质岩广布,各类变质作用兼具;地壳活动性普遍较强,地质构造复杂。 北西——南东方向斜贯全区的金沙江——哀牢山断裂带,比较清楚地划分出东西两大部分。东部主体属于扬子准地台的西缘或准地台古生代 (主要是晚古生代) 增生部分;西部则分属唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系和冈底斯——念青唐古拉褶皱系。 一、东部地区 即金沙江——哀牢山断裂以东部分。包括《云南省区域地质志》所划分的中甸褶皱带、扬子准地台和滇东南褶皱带。它们之间的界线分别为北东向转南北向的小金河断裂——格咱河断裂南段及北东向的弥勒——师宗断裂。西北部的中甸褶皱带是松潘——甘孜印支褶皱系的南延;东南部的滇东南褶皱带为华南加里东褶皱系的西段。二者在晚古生代处于相对稳定状态,并与扬子地台连为一体,又都在印支期先后转化为地槽。中部的扬子准地台被一系列南北向深 (大) 断裂分割为地质发展差异显著的数个块体,《地质志》自西至东划分为丽江台缘褶带、川滇台背斜和滇东台褶带三个次级构造单元。 本区地壳发展的阶段性特征显现清楚。有鉴于此,以下拟按几个大的地质发展阶段予以叙述。 (一)前震旦纪地质 出露于西南边缘的哀牢山群,由一套变质程度达角闪岩相的变粒岩、片麻岩、大理岩组成,最近于混合岩中获得1736.9±25Ma的年龄值 (锆石U—Pb)、一般认为其原岩为早元古代优地槽型建造,是扬子地台的结晶基底,可能于晚华力西——早印支期大规模推覆作用而逐步达于上部构造层次。北延的点苍山变质岩系,经最近的研究 (云南省地矿局第三地质大队,1990),被分解为沟头箐群和苍山群。前者出露于点苍山西坡,以变粒岩、片麻岩夹大理岩为主,变质程度可达角闪岩相,特点与哀牢山群极似,获有1754一199lMa (锆石U—Pb表面年龄) 及2003.8—2037.1 Ma (锆石U—Pb谐和年龄) 等数据,也与哀牢山群接近,故亦属下元古界;后者即点苍山东坡的一套片岩、大理岩,变质程度稍低(绿片岩相——低角闪岩相),普遍糜棱岩化,而实为一颇具规模的韧性剪切带,所获年龄数据一般偏新,工作者暂将之归人中元古界。 哀牢山群、沟头箐群中所获同位素年龄资料,较老的一组集中于1700—2000 Ma左右,表明早元古代地槽封闭于1700 Ma左右的吕梁 (中条) 运动,并发生中压区域动力热流变质作用。这是云南地壳的早期发展阶段。 哀牢山东,元谋——大红山一带出露的变质岩系 (苴林群、大红山群) 主体为一套千枚岩、片岩、大理岩、变火山岩,仍属优地槽型火山 (细碧角斑岩) ——沉积岩系。变质程度一般为绿片岩相,但底部层位 (底巴都组、普登组) 则为角闪岩相的变粒岩、片麻岩类,似有由上层位往下变质程度递增之势。由于大红山群底部的底巴都组有1706.2Ma的年龄数据,其变质程度明显强于以上地层,

最全地质科普知识

地理科普知识 1.地球是一颗行星。 2.地球的年龄是45.5亿年。 3.地球的赤道半径是6378km。地球的外部层圈分为大气圈、水圈和生物圈;内部层分为地壳、地幔及地核。 4.地球岩石圈可分为六大板块(亚欧版块美洲板块非洲板块太平洋板块印度洋板块南极洲板块),它们不停地在运动,其主要的运动方式是水平运动,其次是垂直运动。 5.世界地球日是每年的4月22日。 6.世界土地日是每年的6月25日。 7.世界水日是每年的3月22日。 8.河南省的嵩山、云台山、伏牛山及王屋山都建有世界地质公园。 9.世界地质公园“嵩山”号称“五世同堂”指的是五个时代古文物(嵩山不到400平方公里的范围内完整出露着全球绝无仅有的太古代、元古代、古生代、中生代、新生代五个地质时期的变质岩和沉积岩地层序列精华,被地质学家誉为“五代同堂”的天然地质博物馆。) 10.河南省最高的山峰是在小秦岭的老鸦贫,海拔2413.8m;最低处在淮河固始县处境地带,只有海拔23.2m。 11.我国最大的淡水湖是鄱(pó)阳湖。(在我国的湖泊中,鄱阳湖具有最大的淡水水产养殖的水域,是长江中一些珍贵鱼类漫游、产卵与育肥的场所。鄱阳湖位于江西省北部、长江的南岸,是中国第一大淡水湖。在洪水位21.69米时,湖长170.0公里,平均宽度17.3公里,面积为2933平方公里,最大水深29.19米,平均水深5.1米,蓄水量149.6×108立方米。鄱阳湖湖水主要依赖地表径流和湖面降水补给,主要入湖河流有赣江、抚河、信江、饶河、修水等。)

12.世界上最大的淡水湖是苏必利尔湖,也是世界仅次于里海的第二大湖(里海是咸水湖)。(湖东北面为加拿大,西南面为美国。湖面东西长616公里,南北最宽处257公里,湖面平均海拔180米,水面积82103平方公里,最大深度405米。蓄水量1.2万立方公里。有近200条河流注入湖中,以尼皮贡和圣路易斯河为最大。) 13.冰川是寒冷地区多年降雪积聚、经过变质作用形成的具有一定形状并能自行运动的天然冰体。分为大陆冰川和山岳冰川两大类,是由大气固态降水积累演变而成、在重力作用下缓慢运动、长期存积而形成的。冰川在世界两极和两极至赤道带的高山均有分布,地球上陆地面积的1/10为冰川所覆盖,而4/5的淡水资源就储存于冰川(冰盖)之中中国冰川面积分别占世界和亚洲山地冰川总面积的14.5%和47.6%,是中低纬度冰川发育最多的国家。中国冰川分布在新疆、青海、甘肃、四川、云南和西藏6省区。“河中无水能流动,速度虽小力无穷,搬起石头当锉刀,把山切成U字型阳光阻挡我前进,流出汗水卸包袱”就是形容冰川的小谜语。 14.雪线是由气候和地形相互作用形成的大气固态降水的积累等于消融的界线。即年降雪量与年消融量相等的平衡线。雪线以上年降雪量大于年消融量,降雪逐年加积,形成常年积雪(或称万年积雪),进而变成粒雪和冰川冰,发育冰川。雪线是一种气候标志线。其分布高度主要决定于气温、降水量和地形条件。高度从低纬向高纬地区降低,反映了气温的影响。 15. 世界自然保护联盟(World Conservation Union),常简称为IUCN,是 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources的缩写,是一个国际组织,专职在世界的自然环 境保护。该联盟于1948年在瑞士格兰德(Gland)成立。由全 球81国家、120位政府组织、超过800个非政府组织、10000 个专家及科学家组成,共有181个成员国。 16.黄河发源于中国青海省巴颜喀拉山脉,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东9个省区,最后于山东省东营垦利县注入渤海。干流河道全长5464千米,仅次于长江,为中国第二长河。黄河还是世界第五长河。黄河中游河段流经黄土高原地区,支流带入大量泥沙,使黄河成为世界上含沙量最多的河流。 17. 我国目前最大最深的峡谷是雅鲁藏布大峡谷,它也是世界上最大的峡谷,长504.6公里,最深处达6,009米,平均深度在2,268米以上。 18.世界上最深的大峡谷是虎跳峡,在云南省玉龙纳西族自治县(原丽江纳西族自治县)龙蟠乡东北。全长15公里,高差达三千多米,是世界上最深的大峡谷。 19. 桂林山水主要是喀斯特地貌(岩溶地貌)。

云南省旅游地质资源的开发与保护

云南省旅游地质资源的开发与保护 班级:会展管理3班 姓名:张芬 学号:201201210443

一、云南省旅游现状分析 1.具有丰富的资源基础。 2.旅游业发展积累了一定基础。 3.面临着巨大的市场需求。 4.加入WTO和西部大开发战略的实施为云南旅游业发展提供了良好的机遇。 5.中国-东盟自由贸易区建设带来的机遇 6.参与澜沧江--湄公河次区域旅游合作带来的机遇。正式提出共建统一澜沧江湄公河旅游圈、打造东南亚八国公园的构想。 二、陆良彩色沙林简介 国家AAAA级旅游区——彩色沙林位于云南省曲靖市南部陆良县的召夸镇境内,占地25平方公里,保护区面积52.8平方公里,是云南旅游精品线路上的重要景区,沙林因风化剥蚀而成,为层峦垒峰状;又因其以红、黄、白为主色调,杂以青、蓝、黑、灰色,加上季节、气候、日照及观赏角度的不同,产生绚丽多彩的色调,故名彩色沙林,是著名的地质旅游景观。这里,有一片形成于3亿4千万以前,具有较高旅游价值和地理研究价值,属世界罕见的自然奇观;这里,是绿洲中的沙漠,是一个五彩斑斓、千姿百态的梦幻世界;这里,是世界上最大的彩色沙雕主题公园。陆良是云贵高原第一大坝子,据传说是三国时期南方少数民族首领孟获的故乡,南北朝时期以爨氏为中心的爨文化就发源于此。其独特的地理构造,经过数千年风雨冲刷形成一个五彩斑斓、千姿百态的梦幻世界--彩色沙林。

彩色沙林,以其“两峰”(五峰山、终南山)簇拥,“五湖”(西冲湖、永丰湖、终南湖、雨师庙湖、五峰山湖)相托,一碑(爨龙颜碑)相望,林峰水碑映衬成趣的自然画卷,有力地吸引着国内内外的众多游人和专家学者。沙林景区面积 三、地质资源的开发与保护 1.充分认识地质保护区开展旅游的特殊性。这是地质保护区开展旅游的前提。作为经营旅游业务的保护区,既不是原始的禁区,更不是热闹的娱乐场所,而是能够显示自然和历史风貌的,为人们提供适当旅游项目的自然环境。这是与一般的保护区、普通的旅游区的根本区别。要通过各种渠道和途径广泛宣传地质保护区开展旅游的特殊性,提高管理人员、厂矿企业及广大群众的认识水平。在此基础上,正确处理自然保护与发展旅游的关系,生态效益与社会效益、经济效益的关系,长远利益与当前利益的关系。保护与旅游之间的关系,只能是以保护为主,旅游服从保护,以生态效益为主,社会效益、经济效益服从生态效益,以长远利益为主,当前利益服从长远利益。使地质保护区走上一条保护——开发——增值——保护的良性循环之路。2.摸清旅游资源特色,制定正确的开发策略。这是地质保护区开展旅游的大政方针。特色是旅游的基础。有特色的保护区才有生命力与竞争力,才能吸引更多的游人。 3.采取必要的措施。这是保护区开展旅游的有效途径。①进行功能分工。应根据保护区的具体情况,在充分调查研究的基础上进行综合

丽江简介

丽江介绍 简介 丽江市,云南省辖地级市,位于云南省西北部云贵高原与青藏高原的连接部位,市区中心位于东经100°25'北纬26°86',海拔高度为2418米。北连迪庆藏族自治州,南接大理白族自治州,西邻怒江傈僳族自治州,东与四川凉山彝族自治州和攀枝花市接壤。总面积20600平方公里。辖古城区、玉龙纳西族自治县、永胜县、华坪县、宁蒗彝族自治县,共有69个乡(镇)、446个村民委员会,总人口1244769人(第六次人口普查)。丽江古城区是中国罕见的保存相当完好的少数民族古城,集中了纳西文化的精华,完整地保留了宋、元以来形成的历史风貌。 丽江自古以来是丝绸之路和茶马古道的中转站,丽江有建于南宋的丽江古城,纳西族名称叫“巩本知”,“巩本”为仓廪,“知”即集市,丽江古城曾是仓廪集散之地。 最适宜旅游时间 丽江属高原型西南季风气候,气温偏低,昼夜温差大。丽江的大部分地区冬暖夏凉。年平均气温在12.6℃~19.8℃,最热月的平均气温为18.1℃~25.7℃,最冷月平均气温为4℃~11.7℃,年温差小,但日温差较大。年极端最高气温25.1度,最低气温-27.4度,每年的5—10月为雨季,7、8月特别集中。 旅游资源 丽江市旅游资源以“二山、一城、一湖、一江、一文化、一风情”为主要代表,二山,即玉龙雪山和老君山,一城,即丽江古城,一湖,即泸沽湖,一江,即金沙江,一文化,即纳西东巴文化,一风情,即摩梭风情。 民俗特色 纳西族是一个古老文明的民族,他们的文字是云南最古老的少数民族象形文字。千多年前,纳西族信奉多神的原始巫教“东巴教”。东巴文化就源于东巴教。东巴文化包括象形文字、东巴经、东巴绘画、东巴音乐舞蹈等,这也是世界上仅存的象形文字,东巴文被誉为“东巴文化的瑰宝”。

中国数字地貌数据

中国数字地貌数据文档 (地球系统科学数据共享网编制 2008-4-4 中国科学院地理科学与资源研究所 北京朝阳区大屯路甲11号,100101,;) 1.引言 地貌是自然地域综合体的主导要素,直接影响甚至决定着其他要素的特征。地貌条件与生产建设关系十分密切。1978~1985年国家科学技术规划将“全国1:100万地貌研究”其列为全国108项重点内容之一,并立项组织全国地貌学家和相关专家共同开展中国地貌的研究工作,积累了一大批宝贵的地貌资料和图集,并编制出版了其中15幅1:100万地貌图(全国陆域共64幅)。 为了推动地学信息图谱的研究工作,使其不仅具有概念和理论的探讨,而且具有明确的应用研究目标,以“中国地貌空间格局及其演化机理”作为研究对象,试图由此而建立起地学信息图谱理论与方法体系。自2001 年起,在国家自然科学基金委国家杰出青年基金的支持下,启动了《中国地貌(世纪网络版)》和地貌制图的试验研究工作,并组织中国科学院相关研究所和有关的大学,再度发起百万地貌图的编制工作。之后,该项工作得到了国家科技基础条件平台建设计划“地球系统科学数据共享网”(2005年――)、国家自然科学青年基金(2005――)和中国西部环境与生态科学数据平台(2006年――)等项目的进一步支持,使中国1:100万数字地貌图得以持续发展。 数据库名 中国1:100万数字地貌数据 编写目的 为了完整地介绍中国1:100万15幅老地貌图的收集和数字化、全国1:100万数字地貌数据的遥感解译、集成、更新等地貌数据内容和方便用户的使用,特编写了本文档。 定义 地貌图既是地貌学研究的重要内容,也是地貌学研究成果综合体现,可以较为全面地反映我国地貌学研究的进展和水平。 中国1:100万地貌图为普通地貌图,是按照目前国内外普遍认可的形态成因相结合分类体系的基础上编制的中小比例尺地貌图,该图的编制工作充分继承了二十世纪八十年代我国地貌学家编制百万地貌图的分类规范,并进一步构建了中国1:100万数字地貌分类体系,地貌形态成因类型数达2400多个,中国1:100万数字地貌数据以形态、成因、物质等属性的分层分级方式集成。

中国石油地质志 川盆地构造旋回及构造演化特征

四川盆地构造旋回及构造演化特征[1] 四川盆地为一菱形状构造盆地,它被周缘发育的一系列构造带及断裂带所围绕。在盆地的西北缘发育有著名的龙门山推覆构造带;盆地东北缘发育有米仓山构造带及大巴山构造带;盆地东南缘发育有八面山断褶带;盆地南缘发育有娄山断褶带;西南缘发育峨眉山一凉山块断带。这些构造带为盆地周缘的一级构造单元,对盆地的发展演化具有重要的影响。 在构造及沉积演化史上,四川盆地具有多旋回特点。从基底开始,可分出6个主要构造旋回。发生在中生代以前的扬子旋回(包括晋宁运动和澄江运动)、加里东旋回(包括桐湾运动、早加里东运动、晚加里东运动)、海西旋回(包括柳江运动、云南运动、东吴运动)、印支旋回、燕山旋回和喜马拉雅旋回。 扬子旋回: 包括晋宁运动和澄江运动,以晋宁运动最重要。 形成盆地基底:晋宁运动是发生在震震旦纪以前的一次强烈构造运动,它使前震旦纪地槽褶皱回返,扬子准地台普遍固结称为统一基底。 加里东旋回:加里东旋回一般是指寒武纪到志留纪的构造运

动,第一次在沉积盖层中出现大型隆起与坳陷:主要运动有三期。第一期在震旦纪末(桐湾运动),表现为大规模抬升,灯影组上部广遭剥蚀,与寒武系间为假整合接触;第二期在中晚奥陶世之间,但在四川盆地表现不明显;第三期在志留纪末(晚加里东运动),是一次涉及范围广而且影响探远的地壳运动。这次运动使江南古陆东南的华南地槽区全面回返,下古生界褶皱变形。在扬子准地台内部虽然没有见到明显的褶皱运动,但是,大型的隆起和拗陷以及断块的升降活动还是比较突出。 海西旋回:是古生代第二个构造旋回。影响到四川盆地范围的运动主要有泥盆纪末的柳江运动、石炭纪末的云南运动和早、晚二叠世之问的东吴运动,其性质皆属升降运动,造成地层缺失和上下地层间呈假整合接触。 印支旋回:表现特别明显的主要有两期,一是发生在中三叠世末(早印支运动),另一是发生在晚三叠世末(晚印支运动)。 早印支运动以抬升为主,早中三叠世闭塞海结束,海水退出上扬子地台,从此大规模海侵基本结束,代之以四川盆地为主体的大型内陆湖盆开始出现,是区内由海相沉积转为内陆湖相沉积的重要转折时期。早印支运动还在盆地内出现了北东向的大型隆起和拗陷。三叠纪末,晚印支运动幕来临。这次运动在西侧的甘孜一阿坝地槽区表现异常强烈,使三叠