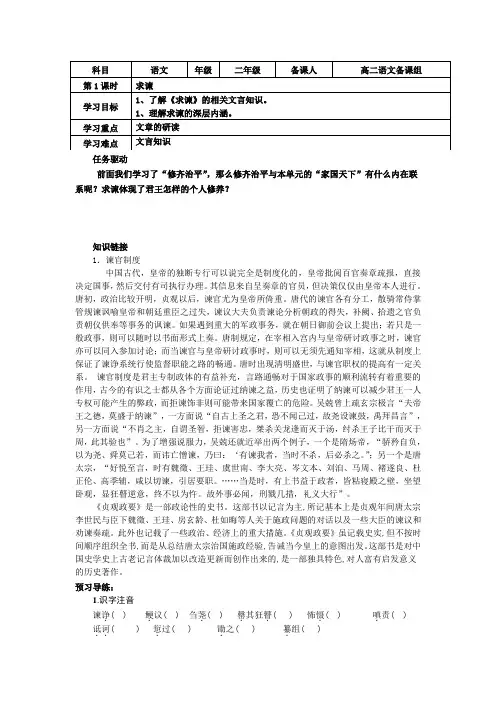

全国重点高中名师精编教案_《求谏》学案

《求谏》学案

《求谏》学案【学习目标】1、归纳和积累文中常见的文言基础知识。

2、了解唐太宗对于纳谏的认识,体会封建帝王的治国思想。

3、了解《贞观政要》和《明夷待访录》的主要思想及其进步意义。

【学习过程】一、自主学习,夯实基础。

1、自主阅读P52、53页内容,了解《贞观政要》及古代谏官制度。

2、反复诵读课文,了解每段的大意。

3、借助课后注释和工具书,给加点的字注音并释义。

俨.肃谏诤.藉.忠臣匡.正全.其家鲠.议纳刍蕘..罄.其狂瞽..之士举其愆.过..内省.不以为忤.属文多中.朕失勖.之禹雕其俎.纂.组伤女工4、对照译文,自主疏通全文语意。

二、合作探究1、从《求谏》中可以看出,唐太宗对于纳谏有着怎样的认识?他采取了什么样的措施引导臣子积极进谏?2、唐太宗在论述“纳谏”时采用了什么样的论证方法?3、课文对于纳谏的论述,对我们今天的生活、工作和学习有什么启示?三、检测反馈阅读课文,完成下面的题目。

1.对下列句子中加点字的解释,不正确的一项是()A臣亦不能独全.其家全:完全。

B正主任.贤臣任:任用C举其愆.过愆:罪过,过失D举觞赐玄龄等数人勖.之勖:勉励2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是()A所以..传道授业解惑也。

..每有谏者师者,所以B岂得以.人言不同已意家叔以.余贫苦C因.举觞赐玄龄等数人勖之。

不如因.而厚遇之,使归赵D芜词拙迹,于是乃.见。

今其智乃.反不能及3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()A“朕虽不明,幸诸公数相匡救,冀凭直言鲠议,致天下太平。

”“不明”忽然“幸”有点谦虚的意思,但也包含着唐太宗发自内心的对臣子的感谢以及对“直言鲠议”的渴求。

B唐太宗用比喻类比的方式,指出就想必须照镜子才能看到自己的面容一样,皇帝要知道自己的过失,也必须依靠忠正之臣的谏诤。

C唐太宗时,宰相入朝商议国家大事,一定让谏官跟随进去,让他参与接见,了解国家大事,如果有所陈说,一定虚心采纳。

D唐太宗对于历代王朝的覆亡的教训有着深刻的认识,他认为中国历朝周期性覆灭的根本原因在于君主制度本身,因此试图通过臣子劝谏进行补充。

求谏 教案

求谏教案教案一、教学目标:1. 了解什么是谏言,并理解谏言的作用和重要性。

2. 培养学生有正确的观点、勇敢的态度,敢于发表自己的意见。

3. 提高学生的写作能力,能够写出简单的谏文。

二、教学重点:1. 学习谏言的含义和作用。

2. 学习谏文的写作格式和注意事项。

三、教学内容和步骤:1. 导入(5分钟)教师通过引入一些相关的例子,向学生介绍谏言的概念和作用。

例如,讲述历史上的忠臣义士对国家的劝谏以及现实生活中的反腐倡廉。

2. 学习谏言的含义和作用(15分钟)教师与学生一起讨论并总结什么是谏言,谏言的作用是什么。

教师引导学生认识到谏言可以帮助领导者纠正错误,促进国家或组织的发展,并激发学生敢于表达自己观点的勇气。

3. 学习谏文的写作格式和注意事项(25分钟)教师向学生介绍谏文的写作格式,包括首先向领导者表示敬意,然后指出问题的原因,接着提出解决问题的建议,并以积极的语气结束。

教师还提醒学生注意语言的温和、客观和合理,避免带有攻击性的言辞。

4. 示范写作(20分钟)教师向学生展示一篇范例谏文,并解释每一部分的写作技巧和注意事项。

5. 小组练习(20分钟)将学生分成小组,给每个小组分配一个写作题目,让学生在小组内相互讨论和修改,提高写作能力。

教师可以在便签上写出一些问题的关键词,供学生参考。

6. 展示与总结(15分钟)每个小组派代表上台展示他们的谏文,并进行点评和总结,让学生互相借鉴和提升。

四、教学方法:1. 启发式教学法:通过引入相关例子来启发学生对谏言的认识和理解。

2. 合作学习法:通过小组练习和展示,培养学生的合作精神和团队意识。

五、教学资源:1. 课件:通过图片、文字和视频资料展示相关例子和写作技巧。

2. 便签纸:供学生做练习和修改谏文。

六、课堂评估:1. 学生小组展示谏文:评估学生对谏文写作格式和技巧的掌握程度。

2. 学生个人完成一篇谏文:评估学生对谏文写作的理解和运用能力。

七、教学反思:本课通过引入相关例子、小组合作学习和示范写作等多种教学方法,帮助学生理解谏言的作用和重要性,并提高学生的写作能力。

最新整理《求谏》最优秀教学设计及学案上课讲义

《求谏》教学设计计划课时:4课时主备教师:甘云龙一、内容及解析本单元要学习的内容是“中国古代政治思想”,而在本节课中我们将要学习的是《求谏》。

《求谏》一文所论述的核心是君主纳谏问题,理解它的关键在于学习文中封建的思想家们为君主想出的一套行为规范,即所谓的“君道”,包括个人修养、君臣关系、君民关系等方面知识。

《求谏》论及的君主纳谏问题就属于君臣关系的范畴,而我们所熟悉的“君舟民水”的言论则是君民关系的范畴。

这些思想的提出,在一定程度上会避免上下堵塞、政务失常的产生,维护封建王朝的稳定。

但这些思想毕竟要依赖于君主个人才能产生作用,由于缺乏有效的制度保障,当君主个人贪欲膨胀,任情喜怒时,这些思想就都成为脆弱无力的说教了。

二、教学目标与解析【教学目标】1.积累文言字词,提高文言文阅读能力。

2.能够把握文章所使用的论证方法。

3.初步了解中国古代政治体制以及它的弊端,.通过学习课文,了解贞观之治形成的原因。

【目标解析】1、通过合作探究,掌握文中文言实词的意义和用法。

2、理解文章内容并总结本文所使用的论证方法,已达到学以致用的目标。

3、通过教师导入和概述,了解中国古代政治体制及其弊端,学习和了解中国封建政治制度和思想。

本文的主要内容作者通过总结“贞观之治”的历史经验来警示当代帝王要励精图治,因此要通过朗读和翻译课文,了解“贞观之治”形成的内容。

三、问题诊断与分析在本课的教学中,学生可能遇到的问题是了解唐太宗对于纳谏的认识,体会封建帝王的治国思想。

而这个问题的解决主要还是靠教师对本文写作背景的讲解与介绍。

此之外学生对文章内容的理解翻译以及疏通还是存在困难的,这需要通过教师点拨和学生合作探究来完成学习。

四、教学条件支持在本节课的教学中,准备使用PPT课件。

因为学习本文需要介绍大量的写作背景,使用课件,有利提高效率、活跃课堂气氛。

五、教学过程设计导入:1、中国古代政治是以君主为中心的,《诗经》中的“溥(博大)天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣(沿着王土的边涯)”的诗句,是封建社会里形容皇权至高无上的惯用语,处在这一格局塔尖上的是地位无比尊贵的君主,包括立法权、政权、财权和军权在内的所有国家权力都高度集中在君主手中,一人听断,由此极易产生个人专断。

《求谏》学案(2)(人教版高二选修)共3篇

《求谏》学案(2)(人教版高二选修)共3篇《求谏》学案(2)(人教版高二选修)1《求谏》学案(2)(人教版高二选修)《求谏》是唐代名将韩信和刘邦之间的故事,也是一篇极富哲理性的文章。

本文从《求谏》中选取几个片段,分别解析其中的思想观点并进行阐述。

第一段:刘邦问谋士酷吏儒生子午刘邦问子午:“韩信此人,可卿与共事,其贤不贤?”子午说:“韩信,才也。

然未必谋士也;兵也,未必将也;足智,未必能用也。

今上兵未战而废兵,此兵不可为也;复兵不顾返程,此不用韩信之材也。

臣以为不可用。

”刘邦问:“谁可者?”子午曰:“张良。

”刘邦曰:“闻张良。

何以?”子午曰:“良之才,固可与共事。

今有乱,而吕后有寵,吕后若立,其天下也。

今如上辅韩信,则吕后必妒;以臣之度之,吕后自知,必不免。

今立张良,则张良智可辅,而又不嫉。

臣所以推良也。

”刘邦马上以此问韩信,韩信曰:“谋臣其如婴儿耳。

”这一段,反映了韩信和张良之间的差别,也凸显了管理尖子的难度。

刘邦的问题是,韩信贤不贤?子午说,韩信贤而未必谋士、将军、能用。

就韩信的才智论,子午同意,但根据战争从过程,却认为不能用他。

推荐张良,也是因为张良的才智目前可以匹敌韩信,同时没有韩信的嫉妒,更不应该忙于谋权。

韩信则所坚持的观点是:“谋臣其如婴儿耳。

”他的意思是说人的心思都是一样。

在面临的事情时,有时候发现困惑源于深谋远虑,但其实最好的食谔信还是自己的身心充雕,灵活的应对与处置周围的问题,才是内外“兵器”兼备的真正胜利之道。

第二段:韩信意使兄征兵韩信意使其兄韩信善操兵器,遂兵征,请妻子守家。

韩信行伍刚出鸿门宴之事,心神未平。

兵到归化城之下,遇赵信,以道理相陈布政斗局。

赵信从之,韩信遂不战而幸克归化。

这一段反映了一个人的情志,人们在面对事情时如何运用情志控制自己的行为。

韩信在出兵前让妻子照看家,以免其他事情干扰自己的情绪,以致战事难以应对。

他还利用与赵信的论理,大致的看清了形势,找到了获胜的关键所在,决定了不战而胜的策略。

《求谏》学案

任务驱动 前面我们学习了“修齐治平”,那么修齐治平与本单元的“家国天下”有什么内在联系呢?求谏体现了君王怎样的个人修养?知识链接1.谏官制度中国古代,皇帝的独断专行可以说完全是制度化的,皇帝批阅百官奏章疏报,直接决定国事,然后交付有司执行办理。

其信息来自呈奏章的官员,但决策仅仅由皇帝本人进行。

唐初,政治比较开明,贞观以后,谏官尤为皇帝所倚重。

唐代的谏官各有分工,散骑常侍掌管规谏讽喻皇帝和朝廷重臣之过失,谏议大夫负责谏论分析朝政的得失,补阙、拾遗之官负责朝仪供奉等事务的讽谏。

如果遇到重大的军政事务,就在朝日御前会议上提出;若只是一般政事,则可以随时以书面形式上奏。

唐制规定,在宰相入宫内与皇帝研讨政事之时,谏官亦可以同入参加讨论;而当谏官与皇帝研讨政事时,则可以无须先通知宰相,这就从制度上保证了谏诤系统行使监督职能之路的畅通。

唐时出现清明盛世,与谏官职权的提高有一定关系。

谏官制度是君主专制政体的有益补充,言路通畅对于国家政事的顺利流转有着重要的作用,古今的有识之士都从各个方面论证过纳谏之益,历史也证明了纳谏可以减少君王一人专权可能产生的弊政,而拒谏饰非则可能带来国家覆亡的危险。

吴兢曾上疏玄宗极言“夫帝王之德,莫盛于纳谏”,一方面说“自古上圣之君,恐不闻己过,故尧设谏鼓,禹拜昌言”,另一方面说“不肖之主,自谓圣智,拒谏害忠,桀杀关龙逢而灭于汤,纣杀王子比干而灭于周,此其验也”。

为了增强说服力,吴兢还就近举出两个例子,一个是隋炀帝,“骄矜自负,以为尧、舜莫己若,而讳亡憎谏,乃曰:‘有谏我者,当时不杀,后必杀之。

”;另一个是唐太宗,“好悦至言,时有魏徵、王珪、虞世南、李大亮、岑文本、刘洎、马周、褚遂良、杜正伦、高季辅,咸以切谏,引居要职。

……当是时,有上书益于政者,皆粘寝殿之壁,坐望卧观,显狂瞽逆意,终不以为忤。

故外事必闻,刑戮几措,礼义大行”。

《贞观政要》是一部政论性的史书。

这部书以记言为主,所记基本上是贞观年间唐太宗李世民与臣下魏徵、王珪、房玄龄、杜如晦等人关于施政问题的对话以及一些大臣的谏议和劝谏奏疏。

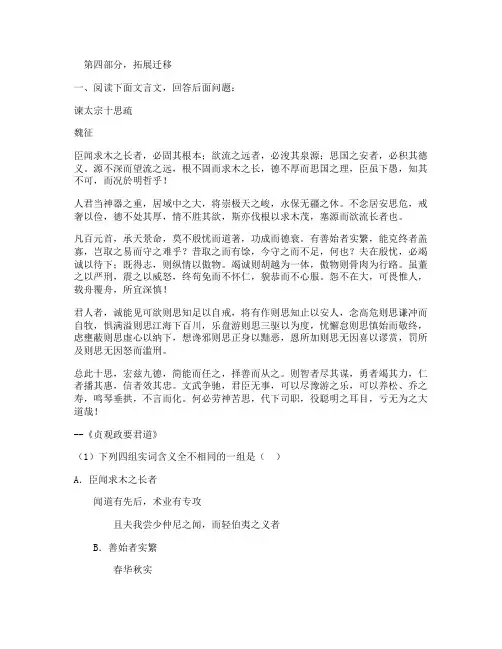

《求谏》学案(4)(人教版高二选修)

第四部分,拓展迁移一、阅读下面文言文,回答后面问题:谏太宗十思疏魏征臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可,而况於明哲乎!人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休。

不念居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。

有善始者实繁,能克终者盖寡,岂取之易而守之难乎?昔取之而有馀,今守之而不足,何也?夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。

竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

虽董之以严刑,震之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。

怨不在大,可畏惟人,载舟覆舟,所宜深慎!君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑。

总此十思,宏兹九德,简能而任之,择善而从之。

则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。

文武争驰,君臣无事,可以尽豫游之乐,可以养松、乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。

何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!--《贞观政要君道》(1)下列四组实词含义全不相同的一组是()A.臣闻求木之长者闻道有先后,术业有专攻且夫我尝少仲尼之闻,而轻伯夷之义者B.善始者实繁春华秋实叶徒相似,其实不同C.振之以威怒振长策而御宇内振臂一呼,应者云集D.塞源而欲流长也流水不腐源不深而望流之远(2)下列四组虚词的含义和用法相同的一组是()A.克终者盖寡B.斯亦伐根以求木茂盖在殷忧,必竭诚以待下则思知止以安人C.德不厚而思国之安D.善始者实繁塞源而欲流长也勇者竭其力(3)下列句子翻译不正确的一项是()A.人君当神器之重,居域中之大--帝王位高权重,处在天地间重大的地位。

《求谏》学案(3)(人教版高二选修)共3篇

《求谏》学案(3)(人教版高二选修)共3篇《求谏》学案(3)(人教版高二选修)1《求谏》学案(3)(人教版高二选修)在人教版高二选修课程中,我们学习了中国古代散文中的经典之作——《求谏》。

本文将结合该学案中的内容,从文本解析、历史背景、文学价值三个方面,深入探讨这篇文章的内涵。

一、文本解析《求谏》一文是作者温公写给当时的春秋时期晋国君王的奏章。

文章整体结构大致分为三部分:第一部分是引言,介绍了作者温公的身份和教诲昆仲的原因;第二部分是设问,阐述了国家重大事务和考虑的方案;第三部分是发议,表明自己的所见所闻,以及对君王的谏言。

文章以“天人合一,先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”为起点,在引言部分首先说明了自己对荣辱、得失的忧虑。

接下来,温公以“天地相应,君臣相济”的形式,指出了君王实行改革的必要性。

在这一部分中,温公不仅从治国利民的角度进行说明,同时还把个人的自我修养与国家的前途发展联系起来。

在阐述设问的过程中,温公详细描述了当时晋国外交与政治上的问题,并提出了应对方案,包括协商和战争等两种措施。

在发议部分,温公着重对君王进行严峻的批评,指出其把自己归功于天命和先祖,而不思改革的迫切性。

二、历史背景《求谏》写于春秋时期,当时晋楚两国争霸,周围的国家也在对强国进行监视和攻击。

作者温公是春秋时期晋国文化顶尖的名士之一,向晋国君王完颜宠提出重大决策,包括军事、外交、经济等方面的建议,引导时政,有大放异彩的历史功绩。

然而,君王当时却没有听取名臣的建议,继续走下了灭亡之路,最终沉沦于昏君之中。

三、文学价值《求谏》不仅有着历史上的重大价值,同时也被视为中国散文文学的代表之一。

温公以“忧天下之事,无暇想仕途之快”,表达了自己的理念和批评。

文章的主题以“天命”作为一个课题,同时东方哲学的思想也得到了体现。

温公通过个人修养与国家前途的相互联系,强烈表达出自身的价值追求。

在文章中,“天时、地利、人和”的思想被赋予了新的内涵,作为求谏的关键。

求谏教案教学设计高中名师公开课获奖教案百校联赛一等奖教案

求谏教案教学设计高中一、教学背景和教学目标求谏是中国古代文化中的重要组成部分,求谏教案教学设计旨在通过传统文化教育,培养学生的思辨能力和创新意识,提高学生的文化素养和综合能力。

本教案设计适用于高中的文化教育课程,通过引导学生了解求谏的历史背景,理解求谏的内涵,培养学生的求知欲和批判性思维,使学生具备思考和解决问题的能力,增强学生的自信心和沟通能力。

二、教学内容和教学步骤1.了解求谏的历史背景与内涵-向学生介绍求谏的概念和起源-引导学生了解求谏在中国古代政治制度中的重要地位-解读《孔子家语》中的求谏观点,培养学生对求谏的理解和认识2.培养学生的求知欲和批判性思维-组织学生参与求知活动,鼓励他们提出问题和展开讨论-教师引导学生对问题进行分析和思考,并鼓励学生提出自己的见解-引导学生学会批判性思考,分析问题的多个方面,培养学生的批判性思维和逻辑思维能力3.提高学生的自信心和沟通能力-组织学生进行小组讨论,并鼓励学生发言表达自己的观点-教师对学生的发言进行引导与评价,提高学生的表达能力与自信心-组织学生角色扮演,模拟求谏的场景,培养学生的沟通能力和协作能力4.探索求谏在现实生活中的应用-组织学生进行案例分析,讨论求谏在现实生活中的意义与价值-引导学生分析求谏对个人成长和社会发展的影响,培养学生的综合运用能力-引导学生思考如何运用求谏的思想与方法解决现实问题,促进学生的创新意识和实践能力三、教学评估和教学反思1.教学评估方式-学生小组讨论的成果与发言表现-学生对求谏历史背景和内涵的理解-学生通过案例分析展示的思考能力和创新意识2.教学反思-教师需要密切关注学生的学习情况,及时给予适当的指导和反馈-教师要引导学生进行主动学习,激发学生的学习兴趣和参与度-教师要充分调动多种教学资源,提供多样化的学习机会,促进学生的全面发展四、教学延伸教师可通过邀请专家学者来到课堂上对求谏进行深入讲解,引导学生进行更为深入的思考和探讨。

高中语文部编人教版精品教案《6 求谏》

《求谏》教学设计第二课时【教学目标】1、掌握古代的文化常识,培养分析文言文的能力,拓展探讨问题的思路。

2、回顾《贞观政要》的主要思想及其进步意义;感悟唐太宗对于纳谏的认识,体会封建帝王的治国思想。

【教学重点】了解古代思想家对于君主专制的批判,从中汲取有利于现代社会的成分。

【教学难点】探讨在现实生活中如何对待“忠言”,如何“求谏”等问题。

【教学方法】合作探讨【教学过程】一、导入:回顾《贞观政要》的内容。

《贞观政要》体现的是君主专制框架之下的治国之术,唐太宗作为一位开明的君主,能够广开言路,积极纳谏,在一定程度上减少了君主一人专权可能产生的弊政,为中国封建社会盛世局面的开创奠定了基础。

(君道:君主的行为规范,包括个人修养、君臣关系、君民关系等。

本文属于君臣关系的范畴。

)二、古代纳谏名言举例。

想一想,为什么要看重“谏言”呢?1、从“谏”字的金文、专属、隶书的形态进行分析;2、从鲧禹治水不同方法及结果类比分析。

三、具体探讨:(一)探讨一:“求谏”作为标题,从语法上看,表述是不完整的,哪位同学能够将其完善一下?明确:唐太宗向身边的大臣们求取谏言(批评和忠告)。

(二)探讨二:阅读第3、4、5段,谈谈唐太宗为什么要向臣子“求谏”?从中可以看出他是一个怎样的君王?明确:谦虚谨慎、勤于政务;了解民意、居安思危;自知之明、虚怀若谷。

补充:“天心”“百姓”是唐太宗反思自己的“标杆”。

(君权神授,民本思想。

)小结:人性有弱点,治国需谨慎!(三)探讨三:阅读第1、2、3、6段,看看唐太宗在“求谏”的过程中,对自己和臣子提出了哪些具体要求?明确:要求一:作为君王,应该:心存敬畏、放下架子。

要求二:作为君臣,都要:借鉴前事、效法圣主。

要求三:作为人臣,需要:应谏尽谏、虚心纳谏。

要求四:作为人臣,需要:随时进谏、防微杜渐。

(四)探讨四:课文关于纳谏的论述,对我们今天的生活和学习有什么借鉴意义?纳谏指的是上级接受下级的意见,抛掉等级的外衣,它与我们善于接受别人的意见是同一个意思。

《求谏》学案(1)(人教版高二选修)共3篇

《求谏》学案(1)(人教版高二选修)共3篇《求谏》学案(1)(人教版高二选修)1《求谏》学案(1)(人教版高二选修)《求谏》是元稹的一首诗,也是唐代苏东坡一首应詹绰《郡斋雪》诗求他谏诤的诗。

成全了朋友的实言,苏东坡才赢得了自己忠诚坦白的美名。

本次学案中,我们将深入了解《求谏》这篇诗歌,探究它的意蕴以及对我们的启示。

一、诗歌鉴赏《求谏》全诗为十二句绝句,描述了朝廷腐败,官员贪赃枉法的现象,感慨朝政腐败,弱化了人性,让人们的良知变得冰冷。

诗句铿锵有力,尤以笔锋为犀利。

如“乱离残照里,断烟微茫,杳杳滔江祀;危坐抚孤鸾,湍急千峰,翻酣放浪骖。

”这些描写精致的词句都表现出了朝政的黑暗和人民的疾苦。

然而,诗的后两句“忆昨霜天,故人题赠在,云霄风月辨。

济世谟言,无翼勇猛,壮心不已,惟谁与争?”,却给出了对于正确治政的强烈呼吁,并表达了苏东坡的坦率和执着。

相较于《郡斋雪》中对诤言利国的呼吁,苏东坡此时的主张更加具体。

这两首诗配合阅读,正是一梦两解,仿佛是苏东坡对于政治理念的再度理性思考。

二、现实意义苏东坡以《求谏》回应朋友诤言的事,表现出自己的态度:这个时代需要“真诚,流血与泪水”。

所以,一个好的文臣必须有谏诤听从者的观念,并且始终对于社会的大事保持警醒的心态。

同时,这样的态度也类似于当下中国的现实情况。

面对国家现状的种种不利,我们也必须立足于自己所能做到的一切,静待机会去反应。

即:“多积善果,少做奸德;同仁相助,宜共度过难关”,可以此为“求谏”的注脚。

三、启示随着时代变迁,不同的政治与文化氛围会让人们的人生经历变得不一样。

如果你正处于一个充满困难且牵动人心的时期中,也请记得来信苏东坡求助。

我们可以从《求谏》中感悟到,对待问题不要忽视朋友或同僚的心声,不要因为职场上的一点小得意而掩盖了自己的不足,在深夜里静下心来,感慨自己的成长历程,并立足于过去,评判现在,规划未来。

所以,“求谏”对于今天的我们来说依然有指导的作用。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《求谏》学案教学参考1223 0758《求谏》学案学习目标:1 、积累重要词语(“寻”“理” “信” “遇” )的含义,提高在语境中推知词语含义的能力2、搜集整理古今异义词(“颜色”“举措”“相遇”),提高文言文翻译能力3、翻译文中重要句子,掌握文言文翻译技巧。

学习过程:第一课时一、给画横线的句子注音俨肃()谏诤()鲠议()王珪()刍荛()不讳()丧乱()属文()芜词()诋诃()愆过()纂组()怖慑()罄其狂瞽()二、解释画横线词语的含义第1段:1、太宗威容俨肃 2、必假颜色3、冀闻谏诤 4、必藉忠臣5、臣下钳口 6、卒令不闻其过7、寻亦诛死 8、公等每看事有不利于人第2段1、幸诸公数相匡救 2、冀凭直言鲠议3、纳刍荛 4、太宗称善5、诏令自是宰相入内平章国计6、预闻政事第3段1、自古帝王多任情喜怒2、朕今夙夜未尝不以此为心3、岂得以人言不同已意,便即护短不纳?第4段1、恒恐上不称天心 2、下为百姓所怨3、但思正人匡谏 4、欲令耳目外通,下无怨滞5、又比见人来奏事者6、所以每有谏者,纵不合朕心,朕亦不以为忤第5段1、自知者明,信为难矣2、如属文之士、伎巧之徒3、人君须得匡谏之臣,举其愆过4、常念魏征随事谏正,多中朕失,如明镜鉴形,美恶必见5、因举觞赐玄龄等数人勖之第6段1、昔舜造漆器,禹雕其俎2、雕琢害农事,纂组伤女工3、首创奢淫,危亡之渐4、漆器不已,必金为之5、比见前史,或有人臣谏事三、写出下列多义词的含义寻1、虞世基等,寻亦诛死2、寻向所志,遂迷不复得路3、飞来峰上千寻塔理1、正主任邪臣,不能致理2、当窗理云鬓3、文理有疏密4、胜负之数,存亡之理信1、自知者明,信为难矣2、愿陛下亲之信之3、小信未孚,神弗福也4、低眉信手续续弹遇1、惟君臣相遇2、进,与曹遇于赤壁3、臣以神遇而不以目视4、盖追先帝之殊遇,预报之于陛下也四、古今异义1、每见人奏事,必假颜色古义:;今义:颜料或燃料2、百僚进见者,皆失其举措古义:;今义举动措施3、惟君臣相遇,有同鱼水,则海内可安古义:;今义:遇见彼此五、词类活用1、臣亦不能独全其家2、实愿罄其狂瞽3、主若自贤,臣不匡正4、漆器不已,必金为之;金器不已,必玉为之六、判断下列文言句子句式1、虞世基等,寻亦诛死2、言而不用,则相继以死3、恒恐上不称天心,下为百姓所怨4、百僚进见者5、又比见人来奏事者七、翻译文中重要语句1.主若自贤,臣不匡正,欲不危败,岂可得乎?(第1段)2.正主任邪臣,不能致理;正臣事邪主,亦不能致理(第2段)3.若不能受谏,安能谏人? (第3段)4.又比见人来奏事者,多有怖慑,言语致失次第(第4段)5.若即嗔责,深恐人怀战惧,岂肯更言!(第4段)6.若名工文匠,商略诋诃,芜词拙迹,于是乃见(第5段)7.一日万机,一人听断,虽复忧劳,安能尽善?(第5段)8.首创奢淫,危亡之渐9.此则危亡之祸,可反手而待也八、问题研讨1、唐太宗李世民文治武功,独步千古,成为中国古代封建帝王的楷模史学家吴兢编撰的《贞观政要》一书全面、系统地介绍和总结了唐太宗治国安邦的历史经验,对唐太宗精湛的领导艺术着墨尤多,为后世留下了一笔弥足珍贵的精神财富从课文中,我们可看出唐太宗是一个怎样的人?2、判断下列语段中,唐太宗论述“纳谏”时采用了什么样的论证方法?A:论证:例①惟君臣相遇,有同鱼水,则海内可安例②常念魏徵随事谏正,多中朕失,如明镜鉴形,美恶必见B:论证:例①人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣C:论证:例①主若自贤,臣不匡正,欲不危败,岂可得乎?D:论证:例①如属文之士,伎巧之徒,皆自谓己长,他人不及若名工文匠,商略诋诃,芜词拙迹,于是乃见E:论证:例①至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡,虞世基等,寻亦诛死3、课文对于纳谏的论述,对我们今天的生活、工作和学习有什么意义?(不少于150字)4、你还能想起历史上有哪些从善如流的佳例?有哪些闭目塞听的例子?第二课时一、课内检测试题1.下列画线字含义相同的一项是()A.主欲知过,必藉忠臣相与枕藉乎舟中,不知东方之既白B.如属文之士,伎巧之徒举酒属客,诵明月之诗,歌窕窈之章C.首创奢淫,危亡之渐防微杜渐D.惟君臣相遇,如同鱼水处尊居显,未必贤,遇也E.随事谏正,多中朕失木直中绳,輮以为轮2.下列选项中画线词语古今同义的一项是()A.百僚进见者,皆失其举措 B.惟君臣相遇,有同鱼水,则海内可安C.必假颜色,冀闻谏诤,知政教得失 D.如明镜鉴形,美恶必见3.“其”字的含义不同与其它三项的一项是()A.故君失其国,臣亦不能独全其家B.愚臣处不讳之朝,实愿罄其狂瞽C.人君须得匡谏之臣,举其愆过D.至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡二、基础知识链接1.下列各组词语中加点字的读音,全都不相同的一组是 ( )A、束之高阁络绎不绝恪守胳臂B、悄声细语霄壤之别讥诮硝烟C、论资排辈羽扇纶巾伦理沦落D、脍炙人口市侩哲学杂烩刽子2、下列各组词语中没有错别字的一组是( )A、耗费突如其来元气大伤言必行,行必果B、返聘一如继往攻城略地有志者事竟成C、扫瞄怀瑾握瑜流芳百世风马牛不相及D、引申要言不烦无以名状不以一眚掩大德3、依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是 ( )①曼联队和阿森纳队积分一路领先,在英超联赛中已成()之势②农业部召开电话会议,要求各地做好备耕工作,以免耽误()③深夜十一点多钟,我们到了涪西渡口,这里无法过江,()江水太湍急了A、对峙农事由于B、对峙农时因为C、鼎足农时由于D、鼎足农事因为4、下列各句中画横线词语使用不恰当的一项是()A、以平民的感同身受的心态,目睹并体验了中国农民真实的生存状态和生存环境B、那些几年前才兴建起来的“达标升级”工程,曾几何时,竟灰飞烟灭,先后在安丰塘附近的地平线上消失了C、航天公司早早就将“杨利伟”三个字注了册,使得这群如同闻腥而至的秃鹫一般的人们落得竹篮打水一场空D、可是病毒毕竟痴愚颟顸,既不听操盘,亦不知收敛,终于闹成比反恐还草木皆兵得多的大动静5、下列各句中没有语病的一句是( )A、孩子的教育问题,是一个复杂的过程,它永远不是一两句话就能奏效的B、知识分子一般眼界比较开阔,富有正义感,民族的荣辱,国家的盛衰,往往更能激起他们的一腔报国热情C、我们在本月中旬前后有个重要会议,所以现在就要好好准备D、地震发生以后,当地政府及解放军部队全力救助,目前灾区群众已住进了临时帐篷,防止余震再次发生6、下列各句中,标点符号使用正确的一项是()A. 但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:“拿来”!B. 但是假定又假定,我若为王,这世界会成为一种怎样的光景?C. 庄周霍地跃起,敲着空桶唱道:“秋水时至,百川灌河泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马……”D. 当然,问题不在于什么标准,也不在于这位城里人的理发师为什么瞧不起“乡下佬”,(那里面当然大有文章的)而在于为什么他可以任意决定谁该剃平头,谁只能剃光头,可以这样为所欲为?7、阅读下面一首诗,回答问题书湖阴先生壁二首(选一)王安石茅檐长扫静无苔,花木成畦手自栽一水护田将绿绕,两山排闼①送青来【注】①排闼(t ):闯进门来闼,小门“两山排闼送青来”一句使用了什么修辞手法?这样写有什么好处?结合全诗看,表达了怎样的情感?《求谏》学案答案(第一课时)一、给画横线的句子注音yǎn zhèng gěng guīchúráo huìsāng zhǔwúdǐhēqiān zuǎn shèqìng gǔ二、解释画横线词语的含义第1段:1、面容严肃 2、做出 3、直言规谏 4、借助5、闭口不说话 6、终于 7、不久 8、百姓第2段:1、我 2、耿直的进言 3、粗野之人 4、对,正确 5、商议 6、参与第3段:1、放纵性情 2、从早到晚 3、因为第4段:1、常常 2、被 3、只 4、怨结 5、近来 6、表结果第5段:1、确实 2、写文章 3、指出过失 4、切中照出显现 5、于是勉励第6段:1、案板 2、丝带 3、端倪,兆头 4、停止 5、近来三、写出下列多义词的含义寻:1、不久 2、寻找 3、长度单位理:1、顺,指天下太平 2、梳理 3、纹路 4、道理信:1、确实 2、信任 3、信用 4、随手,随意遇:1、对待 2、遭遇 3、接触 4、礼遇,恩待四、古今异义1、和颜悦色2、举止3、相互对待五、词类活用1、使动用法,使……保全2、使动用法,使……用尽3、意动用法,以为……贤4、名词作状语,用金,用玉六、判断下列文言句子句式1、被动句2、被动句3、被动句4、定语后置 5、定语后置七、翻译文中重要语句1.国君如果自以为贤能,臣子又不匡正,想不陷入危亡失败的境地,怎么可能呢?2.正直的国君任用了奸邪的臣子,不能使国家达到治平;忠正的臣子侍奉邪恶的国君,也不能使国家达到治平3.假若自己不能接受别人的规谏,又怎能规谏别人呢?4.另外,近来看见前来奏事的人,大都心怀恐惧致使语无伦次5.假若当即对他喝斥责怪,我深怕奏事人心怀恐惧,怎敢再说话呢?6.如著名的工匠和文士,互相品评比较,诋毁斥责,杂乱无章的文词、低劣的技艺于是就暴露出来了7.一天之中,国事纷繁,有一个人去听证决断,虽再三思虑劳神,又怎能见见事都处理好呢?8.首先倡导奢侈淫逸之风,这是国家危亡的开始9.这样做的话,那国家危亡的灾祸,可以像翻转手掌那样很快就会到来啊八、问题研讨1、参考答案:①勤于政事“夙夜未尝不以此为心”②虚怀若谷“每见人奏事,必假颜色”“每有谏者,纵不合朕心,朕亦不以为忤”③宽厚体谅对大臣进谏时的心情和处境表示理解,努力创造一种君臣相得的良好氛围④处事谨慎“朕每闲居静坐,则自内省,恒恐上不称天心,下为百姓所怨”“朕所为事,若有不当,或在其渐,或已将终,皆宜进谏”目的在于不能防微杜渐,也要亡羊补牢2、判断下列语段中,唐太宗论述“纳谏”时采用了什么样的论证方法?A:比喻论证 B:类比论证 C:假设论证 D:对比论证 E:事实论证3、参考答案:纳谏指的是上级接受下级的意见,抛掉等级的外衣,它与我们接受别人的意见是同一个意思在生活、工作和学习中,我们每个人都要面对别人的意见这些段落对于纳谏的论述告诉我们,应该虚心接受别人的意见人贵有自知之明,自身的缺点和错误,有时候自己很难发现,别人发现并指出来了,这是对自己有好处的事情,绝不能因为别人的话不中听,或者认为别人的话揭了自己的短,而拒不接受4、参考答案:历史上从善如流的佳例:尧设谏鼓,禹拜昌言;齐威王——邹忌;鲁庄公——曹刿;秦孝公——商鞅;刘邦——樊哙和张良;朱元璋——朱升历史上闭目塞听的例子:夏桀——关龙逢;商纣王——比干;周厉王——邵公;蔡桓公——扁鹊;楚怀王——屈原;吴王夫差——伍子胥;项羽——范增;隋炀帝第二课时一、课内检测试题答案1:选C.A凭借/垫着;B写作/劝酒;C征兆,苗头,开端;D对待/际遇,机会;E切中/符合2:选D.A举措,古:手脚放置,今:措施;B相遇,古:相互对待,今:遇见彼此;C颜色,古;脸色,今:色彩3:选B.自己,其它选项中的“其”为“他的”二、基础知识链接答案:1、A.2、 D(A行信 B 继既 C 瞄描)3、B.(“对峙”意为“相对而立”;“鼎足”用来比喻三方面对立的局势“农时”意为“适合农事活动的季节”;“农事”指的是“农业生产中的各项工作”“由于”表原因,不用于倒装句,应当用“因为”)4、A.(感同身受:感激的心情如同亲身受到恩惠,也泛指给人带来的麻烦,自己也能亲身感受到多用来代替别人表示谢意)5、答案BA“教育问题”与“过程”不能搭配,与后文也不能搭配应去掉“问题” C “中旬前后”语意模糊,让人费解;“有个重要会议”是指去参加会议还是筹备召开会议?表述不清,造成歧义D不合逻辑,对于“余震再次发生”只能“防备”,而无法“防止”;“余震”与“再次“重复6、B.7答案:该句使用了拟人的手法(1分)写开门见“山”,“两山”似迫不及待地把苍翠的山色“送”进门来(点明拟人具体内容,1分)化静为动,化无情为有情,赋予山以灵性,生动地写出了田园风光的盎然生机(2分)写出了诗人身处其间的愉悦,表现了诗人对这种美好的田园生活的喜爱之情(2分)。