七年级文言文专题训练(含直译、答案解析)

部编初中七年级语文上册文言文专项训练及答案

新部编初中七年级语文上册文言文专项训练及答案一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读下面的文言文,回答问题。

【甲】郑人有且置履者,先自度其足而置之其坐,至之市而忘操之。

已得履,乃曰:“吾忘持度。

”反归取之。

及反,市罢,遂不得履。

人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。

”(选自《韩非子》)【乙】楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽①契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。

”舟止,从其所契者入水球之。

舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?(选自《吕氏春秋》)【注】①遽(jù):迅速,急忙。

(1)解释下面句子中划线的词语。

①郑人有且置履者________②先自度其足而置之其坐________③其剑自舟中坠于水________④不亦惑乎________(2)用现代汉语翻译下面句子。

①及反,市罢,遂不得履。

②舟止,从其所契者入水求之。

(3)你认为【甲】文段中“郑人”可笑的地方表现在哪里?(4)有人说,【乙】文段写的是“蠢人蠢事”,请简要概括这个“蠢人”所做的“蠢事”。

(5)读了【甲】【乙】两则寓言后,你得到的共同的启示是什么?【答案】(1)将要;测量;坠落;迷乱,糊涂(2)①等到他返回集市的时候,集市已经散了,最终没有买到鞋子。

②船停了,(这个楚国人)从他刻记写的地方下水寻找剑。

(3)尺码是根据脚量出来的,自己亲自去买鞋居然还要先量尺码;买鞋时,尺码忘带,还要回去拿;别人反问问题的症结所在,他还执迷不悟。

(4)一个渡江的楚人不小心把剑掉入江中,他在船上刻下记号,船停后,便从记号处跳入水中寻找落水的剑。

(5)做事不可以拘泥、死板,要善于变通。

【解析】【分析】(1)本题考查常见文言词(实、虚词)意义的理解及知识的迁移能力。

解答本题要词语在句子里的意思,词义可根据知识的积累结合原句进行推断。

①句意为:有个想要买鞋子的郑国人。

且:将要。

②句意为:先测量好自己脚的尺码,把尺码放在他的座位上。

度:测量。

③句意为:他的剑从船中掉到水里。

初中七年级文言文阅读专项训练及详细答案(精选)

初中七年级文言文阅读专项训练及详细答案(精选)一、初中文言文练习题1.阅读古诗文,回答问题。

【甲】仲淹为将,号令明白,爱抚士卒,诸羌①来者,推心接之不疑,故贼亦不敢辄犯其境。

元昊请和,召拜枢密副使②。

王举正③懦默④不任事,谏官欧阳修等言仲淹有相材,请罢举正用仲淹,遂改参知政事。

仲淹曰:“执政可由谏官而得乎?”固辞不拜,愿与韩琦出行边。

命为陕西宣抚使未行复除参知政事。

会王伦寇淮南,州县官有不能守者,朝廷欲按诛之。

仲淹曰:“平时讳言武备⑤,寇至而专责守臣死事,可乎?”守令皆得不诛。

(选自《宋史·范仲淹传》)【乙】渔家傲·秋思(北宋)范仲淹塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

【注】①羌:中国古代西部游牧民族泛称。

②枢密副使:官职名。

③王举正:北宋人,时任参知政事。

④懦默:懦弱,不出声。

⑤讳言武备:不提养兵蓄锐的事。

(1)解释下列划线字在文中的意思。

①召拜枢密副使________②谏官欧阳修等言仲淹有相材________③守令皆得不诛________④人不寐________(2)下列选项中划线文言虚词的用法与例句形同的一项是()例句:朝廷欲按诛之A. 无丝竹之乱耳(《陋室铭》)B. 何陋之有(《陋室铭》)C. 水陆草木之花(《爱莲说》)D. 属予作文以记之(《岳阳楼记》)(3)用“/”划出下面句子的停顿。

(限断两处)命为陕西宣抚使未行复除参知政事(4)用现代汉语翻译下列句子①执政可由谏官而得乎?②平时讳言武备,寇至而专责守臣死事,可乎?(5)【乙】是范仲淹的一首词,词的上片重在写景,描写一幅________图;词的下片重在抒情,集中抒发了身处边塞的________之情。

(6)请结合【甲】文,分析【乙】词中“人不寐,将军白发征夫泪”这句词的表达效果。

【答案】(1)授给官职;同“才”,才能;全,都;睡着(2)D(3)命为陕西宣抚使/未行/复除参知政事(4)①执政大臣(的职位)可以有谏官的几句话就能得到吗?②平时不听养兵蓄锐的事,敌人来了却专门责令州县官吏以死殉职,这样做合适吗?(5)塞下秋景;征人思乡(6)夜已深将军和征夫都难以入睡,表达了他们的思乡之情,“将军白发征夫泪”使用了互文的修辞,白发既指将军,也指士兵,“燕然未勒归无计”表达了他们有家难归,功业难成的哀伤之情。

新部编初中七年级上册语文 文言文训练试题含解析

新部编初中七年级上册语文文言文训练试题含解析一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读文言文,回答问题。

鹬蚌相争赵且伐①燕。

苏代②为燕谓惠王③曰:“今者臣来,过易水,蚌方出曝④,而鹬啄其肉,蚌合而箝其喙⑤。

鹬曰:‘今日不雨,明日不雨,即有死蚌。

’蚌亦谓鹬曰:‘今日不出,明日不出,即有死鹬。

’两者不肯相舍,渔者得而并禽之⑥。

今赵伐燕,燕赵久相支⑦,以弊大众⑧,臣恐强秦之为渔父也。

故愿王之熟计之也!”惠王曰:“善。

”乃止。

(选自《战国策》)【注】①伐:攻打。

②苏代:人名,苏秦的弟弟。

③惠王:赵国国君。

④曝(pù):晒太阳。

⑤喙:鸟的嘴巴。

⑥渔者得而并禽之:打鱼的人同时捉住它们。

⑦相支:长久相持。

⑧以弊大众:而蒙蔽大家(的眼睛)。

(1)解释下列划线的词语。

①赵且伐燕________②以弊大众________(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

两者不肯相舍,渔者得而并擒之。

(3)为什么苏代能说服惠王中止出兵?(4)这个故事后来演绎出一个成语,你知道是什么吗?【答案】(1)将要;蒙蔽(2)两个都不肯放掉对方,(一个)打鱼的人把它们一起捉住了。

(3)从苏代的角度看:①方法巧妙。

用寓言故事(讽喻或类比的方式)引入,使惠王易于接受。

②态度诚恳。

为燕赵双方的利益着想,陈述利害,入情入理。

从惠王的角度看:善于听取别人的建议。

(4)鹬蚌相争,渔翁得利。

【解析】【分析】(1)“且”是副词,将要;“敝”指使…劳苦(贫困)(2)注意相舍指放过对手;并指全都;故翻译为:两个都不肯放掉对方,(一个)打鱼人把它们一起捉住了。

(3)我们可以不同的人物角度方面来回答。

如从苏代的角度,抓住“方法巧妙、态度诚恳”等方面来回答;从惠王的角度看,抓住“善于听取别人的建议”方面来回答。

(4)从“蚌方出曝,而鹬啄其肉,蚌合而箝其喙”中可知,这个成语应为:鹬蚌相争,渔翁得利。

故答案为:(1)①将要;②使…劳苦(贫困)(2)两个都不肯放掉对方,(一个)打鱼人把它们一起捉住了。

新部编初中七年级语文上册文言文练习题含答案

新部编初中七年级语文上册文言文练习题含答案一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读下面的文言文,完成小题。

疑人窃履昔楚人有宿于其友之家者,其仆窃友人之履以归,楚人不知也。

适使其仆市履于肆,仆私其直而以窃履进,楚人不知也。

他日,友人来过,见其履在楚人之足,大骇曰:“吾固疑之,果然窃吾履。

”遂与之绝。

逾年而事暴,友人踵①楚人之门而悔谢曰:“吾不能知子,而缪②以疑子,吾之罪也。

请为以如初。

”(选自《历代寓言大观》)【注】①踵:到,走到。

②缪:通“谬”,错误,荒谬。

(1)给下列划线的词选择恰当的解释。

①友人来过________A.走过,经过 B.胜过,超越 C.错误,过失 D.访,探望②逾年而事暴________A.暴露,显露 B.凶恶残酷的 C.突然 D.欺凌,损害(2)用现代汉语翻译下面的句子。

吾固疑之,果然窃吾履。

(3)联系全文,你认为友人是一个怎样的人?结合你的生活体验加以评价。

【答案】(1)D;A(2)我本来(就)怀疑你,果然(是你)偷了我的鞋。

(3)友人是一个知错就改的人,在我们的生活中,往往也会有误解别人的事情发生,我们如果能在了解事情的真相后勇于承认并改正错误,这也是难能可贵的。

【解析】【分析】(1)①这句话的意思是:他的朋友来拜访他;过:拜访。

故选:D;②这句话的意思是:过了几年有关这个仆人的事情暴露;暴:暴露。

故选:A。

(2)①句中重点词语有:“固”,本来;“窃”,偷。

句意为:我本来(就)怀疑你,果然(是你)偷了我的鞋。

②句中重点词语有:“知”,了解;“缪”,错误;“罪”,过错。

句意为:是我不够了解你,才错误地怀疑你,这是我的过错。

(3)第一问:解答此题的关键是在了解原文内容的基础上,结合关键语句来分析,用简洁的语言概括归纳即可。

阅读全文,了解内容,从“友人踵楚人之门,而悔谢曰”中可知,友人是一个知错就改的人。

第二问:阅读全文,了解内容,结合“吾不能知子,而缪以疑子,吾之罪也;请为以如初”这句话,我们围绕着“当误解别人时,我们要在了解事情的真相后勇于承认并改正错误”等方面来评价即可。

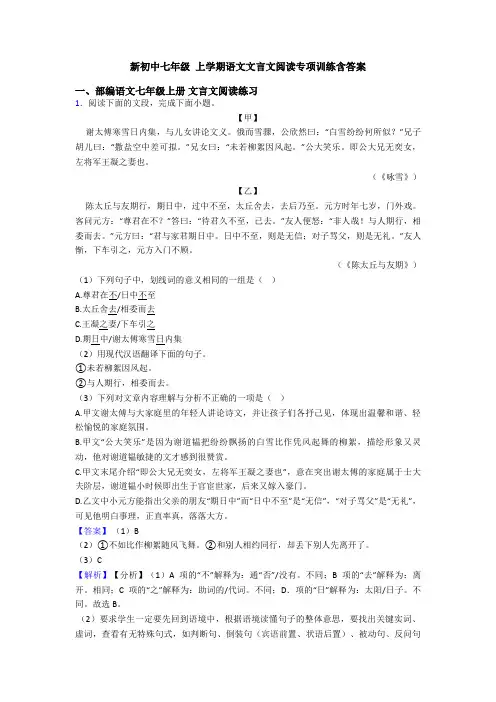

新初中七年级 上学期语文文言文阅读专项训练含答案

新初中七年级上学期语文文言文阅读专项训练含答案一、部编语文七年级上册文言文阅读练习1.阅读下面的文段,完成下面小题。

【甲】谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:“未若柳絮因风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(《咏雪》)【乙】陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方曰:“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(《陈太丘与友期》)(1)下列句子中,划线词的意义相同的一组是()A.尊君在不/日中不至B.太丘舍去/相委而去C.王凝之妻/下车引之D.期日中/谢太傅寒雪日内集(2)用现代汉语翻译下面的句子。

①未若柳絮因风起。

②与人期行,相委而去。

(3)下列对文章内容理解与分析不正确的一项是()A.甲文谢太傅与大家庭里的年轻人讲论诗文,并让孩子们各抒己见,体现出温馨和谐、轻松愉悦的家庭氛围。

B.甲文“公大笑乐”是因为谢道韫把纷纷飘扬的白雪比作凭风起舞的柳絮,描绘形象又灵动,他对谢道韫敏捷的文才感到很赞赏。

C.甲文末尾介绍“即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也”,意在突出谢太傅的家庭属于士大夫阶层,谢道韫小时候即出生于官宦世家,后来又嫁入豪门。

D.乙文中小元方能指出父亲的朋友“期日中”而“日中不至”是“无信”,“对子骂父”是“无礼”,可见他明白事理,正直率真,落落大方。

【答案】(1)B(2)①不如比作柳絮随风飞舞。

②和别人相约同行,却丢下别人先离开了。

(3)C【解析】【分析】(1)A项的“不”解释为:通“否”/没有。

不同;B项的“去”解释为:离开。

相同;C项的“之”解释为:助词的/代词。

不同;D.项的“日”解释为:太阳/日子。

不同。

故选B。

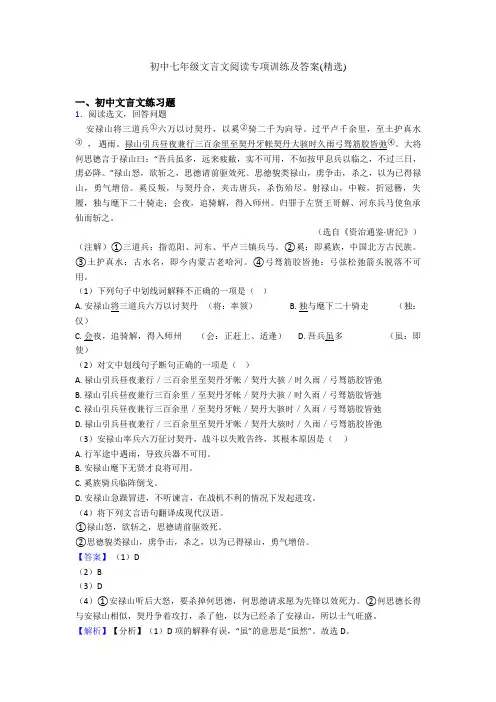

初中七年级文言文阅读专项训练及答案(精选)

初中七年级文言文阅读专项训练及答案(精选)一、初中文言文练习题1.阅读选文,回答问题安禄山将三道兵①六万以讨契丹,以奚②骑二千为向导。

过平卢千余里,至土护真水③,遇雨。

禄山引兵昼夜兼行三百余里至契丹牙帐契丹大骇时久雨弓驽筋胶皆弛④。

大将何思德言于禄山曰:“吾兵虽多,远来疲敝,实不可用,不如按甲息兵以临之,不过三日,虏必降。

”禄山怒,欲斩之,思德请前驱效死。

思德貌类禄山,虏争击,杀之,以为已得禄山,勇气增倍。

奚反叛,与契丹合,夹击唐兵,杀伤殆尽。

射禄山,中鞍,折冠簪,失履,独与麾下二十骑走;会夜,追骑解,得入师州。

归罪于左贤王哥解、河东兵马使鱼承仙而斩之。

(选自《资治通鉴·唐纪》)(注解)①三道兵:指范阳、河东、平卢三镇兵马。

②奚:即奚族,中国北方古民族。

③土护真水:古水名,即今内蒙古老哈河。

④弓驽筋胶皆弛:弓弦松弛箭头脱落不可用。

(1)下列句子中划线词解释不正确的一项是()A. 安禄山将三道兵六万以讨契丹(将:率领)B. 独与麾下二十骑走(独:仅)C. 会夜,追骑解,得入师州(会:正赶上、适逢)D. 吾兵虽多(虽:即使)(2)对文中划线句子断句正确的一项是()A. 禄山引兵昼夜兼行/三百余里至契丹牙帐/契丹大骇/时久雨/弓驽筋胶皆弛B. 禄山引兵昼夜兼行三百余里/至契丹牙帐/契丹大骇/时久雨/弓驽筋胶皆弛C. 禄山引兵昼夜兼行三百余里/至契丹牙帐/契丹大骇时/久雨/弓驽筋胶皆弛D. 禄山引兵昼夜兼行/三百余里至契丹牙帐/契丹大骇时/久雨/弓驽筋胶皆弛(3)安禄山率兵六万征讨契丹,战斗以失败告终,其根本原因是()A. 行军途中遇雨,导致兵器不可用。

B. 安禄山麾下无贤才良将可用。

C. 奚族骑兵临阵倒戈。

D. 安禄山急躁冒进,不听谏言,在战机不利的情况下发起进攻。

(4)将下列文言语句翻译成现代汉语。

①禄山怒,欲斩之,思德请前驱效死。

②思德貌类禄山,虏争击,杀之,以为已得禄山,勇气增倍。

【答案】(1)D(2)B(3)D(4)①安禄山听后大怒,要杀掉何思德,何思德请求愿为先锋以效死力。

初一语文课外文言文训练附答案

初一语文课外文言文训练(附答案)(一)王安石待客王安石在相位,子妇之亲萧氏子至京师,因谒公,条约之饭。

翌日,萧氏子盛服而往,意为公必盛馔。

日过午,觉饥甚而不敢去。

又久之,方命坐,果蔬皆不具,其人已心怪之。

酒三行,初供胡饼两枚,次供猪脔数四,顷即供饭,傍置菜羹而已。

萧氏子颇骄纵,不复下箸,惟啖胡饼中间少量,留其四傍。

公取自食之,其人愧甚而退。

【说明】①子妇之亲:儿老婆家的亲戚。

②京师:京城。

③果蔬:泛指菜肴。

④酒三行:指喝了几杯酒。

⑤脔:切成块的肉。

⑥箸:筷子。

【文言知识】说“颇”。

“颇”的义项较奇异,它既可指“很”、“甚”,也可指“稍微”、“稍微”。

这常常要随上下文决定它的含义。

上文“萧氏子颇骄纵”中的“颇”要作“很”解,意为萧氏的独生子很骄横放纵。

又,“其妇年五十,很有姿色”,此中“颇”要作“稍微”解,因为女子到五十已不太可能很有姿色了。

又,“公为人正直,乡里很有望” ,意为他为人正直,在乡里很出名誉。

【思虑与练习】1、解说:①翌日②馔③方④具⑤顷⑥而已⑦啖⑧退2、翻译:①觉饥甚而不敢去②其人已心怪之3、理解:上文最后说“人取自食之”,那么王安石究竟吃了什么?(二)、范文正正直范文正公仲淹悴,依睢阳朱氏家,常与一术者游。

会术者病笃,令人呼文正而告曰:“吾善炼水银为白金,吾儿幼,不足以付,今以付子。

”即以其方与所成白金一斤封志,内文正怀中,文正方辞避,而术者气已绝。

后十余年,文正为谏官,术者之子长,呼而告之曰:“而父有神术,昔之死也,以汝尚幼,故俾我收之,今汝成立,当以还汝。

”出其方并白金授之,封识宛如。

【说明】①范文正:即范仲淹,谥号为“文正”。

②悴:忧。

③睢阳:古地名,今河南境内。

④封志:封存并加标记。

⑤谏官:给皇帝提建议的官员。

⑥而:你。

⑦俾:使。

⑧封识:即标记。

宛如:依旧如故。

【文言知识】说“辞”。

“辞”是个多义词。

一、指“推却”。

上文“文正方辞避”,意为范仲淹正想推却回避。

二、指“辞别” 。

部编人教版七年级 语文下册文言文阅读专项训练含答案

部编人教版七年级语文下册文言文阅读专项训练含答案一、部编七年级语文下册文言文阅读1.阅读下面的文言文,完成小题。

(一)陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。

尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。

见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。

”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。

”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。

因曰:“我亦无他,惟手熟尔。

”康肃笑而遣之。

(二)卢庄道,范阳人也,天下称为名家。

聪慧而敏悟,冠于今古。

父彦与高士廉有旧。

庄道少孤,年十二,访士廉。

廉以故人子,引令坐。

会上有上书者,庄道窃窥览,谓士廉曰:“此文庄道所作。

”士廉怪谓曰:“后生勿妄言,为轻薄之行。

”请诵之,果通。

复请倒诵,又通。

乃跪谢曰:“此文实非庄道所作,向傍窥而记耳。

”士廉取他文及案牍,命读之,一览而倒诵。

士廉称叹久之。

(节选自《大唐新语》,有删改)(1)用现代汉语写出下列句子中划线字的意思。

①释担而立________②康肃忿然曰________③尔安敢轻吾射________④徐以杓酌油沥之________⑤引令坐________⑥复请倒诵________(2)根据《古汉语常用字字典》的相关注释,为下列句子中划线字选择正确义项。

①乃跪谢曰________ A.道歉 B.推辞 C.感谢 D.辞别②向傍窥而记耳________ A.朝向 B.先前 C.假如 D.窗户(3)用现代汉语写出下列句子的意思。

①见其发矢十中八九,但微颔之。

②士廉怪谓曰:“后生勿妄言,为轻薄之行。

”(4)两文末,陈尧咨“笑而遣之”与高士廉“称叹久之”分别体现了二人对卖油翁、卢庄道怎样的态度?请简要概括。

【答案】(1)放下;气愤的样子;怎么;慢慢地;拉;再,又(2)A;B(3)①(卖油翁)见陈尧咨射十箭中八九箭,只是对他微微点头。

②高士廉责怪他说:“小孩不要说大话、做轻浮的事情。

部编人教版七年级下册语文文言文阅读训练试题含答案(1)

部编人教版七年级下册语文文言文阅读训练试题含答案(1)一、部编七年级语文下册文言文阅读1.阅读文言文,回答问题河中石兽沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激.渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(1)解释下面句中划线的词语。

①山门圮于河________②阅十余岁________③转转不已________(2)用现代汉语翻译下列语句。

①是非木柿,岂能为暴涨携之去?②然则天下事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(3)下列对文章理解和分析有误的一项是()A. 文章叙述以时间为序。

先写寺僧寻找石兽未得,再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

B. 文章语言简洁。

如写寺僧沿河打捞石兽,仅用“棹”“曳”“寻”等动词领起三个断句,简述打捞经过,以“无迹”交代结果。

C. 文章寓理于事。

作者借人们寻找石兽的经过及令人惊讶的结局,引出天下事不可“据理臆断”的深层思考。

D. 文章人物各具特点。

在打捞石兽一事上,寺僧不切实际,认识片面;讲学家不深思熟虑而盲目行动;老河兵综合考虑,实事求是。

【答案】(1)倒塌;经过;停止(2)①这不是木片,怎么能被河水冲走呢?②既然这样,那么天下的事情只知其一,不知其二的太多了,难道可以根据一点道理就主观臆断吗?(3)D【解析】【分析】(1)理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。

七年级 上册语文文言文训练试题及答案(Word版)

七年级上册语文文言文训练试题及答案(Word版)一、部编语文七年级上册文言文练习1.阅读下面的文言文,回答问题。

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。

”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

(1)解释下列划线的词语。

①家无井而出溉汲________②及其家穿井________③有闻而传之者________④丁氏对曰________(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①国人道之,闻之于宋君。

②得一人之使,非得一人于井中也。

(3)这个故事给了我们什么启示?【答案】(1)打水浇田;待,等到;知道、听说;应答,回答(2)①居住在国都中的人都在讲述这件事,使宋国的国君(也)知道了这件事。

②(我家)得到了一个人的劳力,并不是从井里得到一个人。

(3)对于传闻,要以审慎的态度进行分析、甄别,不要轻易传播未经证实的传闻。

【解析】【分析】⑴①句意:家里没有水井,需要出门去打水。

溉汲:打水浇田;②句意:等到他家打了水井的时候。

及:待,等到;③句意:有人听了就去传播。

闻:知道、听说;④句意:姓丁的答道。

对:应答,回答。

⑵①重点词:道:讲述;闻:使……知道……。

翻译:居住在国都中的人都在讲述这件事,使宋国的国君(也)知道了这件事。

②重点词:非:不是;于:从。

翻译:(我家)得到了一个人的劳力,并不是从井里得到一个人。

⑶本题的答题角度有两个,一是从传播谣言者的角度,不能人云亦云,要善于分析,传闻是否合情合理;一是从丁氏的角度,与人交流时,必须做到表达准确、清晰,以避免不必要的误会和歧义。

故答案为:⑴打水浇田;待,等到;知道、听说;应答,回答;⑵①居住在国都中的人都在讲述这件事,使宋国的国君(也)知道了这件事。

②(我家)得到了一个人的劳力,并不是从井里得到一个人;⑶对于传闻,要以审慎的态度进行分析、甄别,不要轻易传播未经证实的传闻。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

七年级文言文专题训练姓名成绩诸葛恪(kè)得驴诸葛恪字元逊,诸葛亮兄瑾①之长子也。

恪父瑾面长似驴②。

一日,孙权大会群臣,使人牵一驴入,以纸题其面曰:诸葛子瑜。

恪跪曰:“乞请笔益两字。

”因听与笔。

恪续其下曰:“之驴。

”举坐欢笑。

权乃以驴赐恪。

【注解】①瑾:指诸葛瑾,字子瑜,诸葛亮之兄,诸葛恪之父。

②面长似驴:意为面孔狭长像驴子的面孔。

【补充注释】A.会:聚集,会合。

B.使:让。

C.以:相当于“用、把、拿”。

D.题:书写,题写。

E.益:增加。

F.因:于是。

G.听:听从。

H.与:给。

I.举:全部。

J.坐:同“座”,座位。

【译文】诸葛恪字元逊,他是诸葛亮的兄长——诸葛瑾的大儿子。

诸葛恪的父亲诸葛瑾面孔狭长像驴的面孔。

一天,孙权大规模聚集大臣们,让人牵一头驴进来,用笔在纸上写了“诸葛子瑜”,贴在驴的脸上。

诸葛恪跪下来说:“(我)乞求大王让我用笔增加两个字。

”(孙权)听了就从了他,给(他)笔。

诸葛恪接在上面的字下方写了:“的驴。

”在场的人都笑了。

孙权于是就把这头驴赐给了诸葛恪。

【简析】这是一篇文言文历史故事,说的是诸葛恪如何用他的聪明才智把父亲的窘迫转危为安的故事。

运用了侧面烘托的写作手法,从侧面衬托出诸葛恪的聪明,可以看出诸葛恪是个才思敏捷、善于应对、聪明机智的人。

【启示】这个故事告诉我们一个道理:当我们遇到困难的时候,不要心烦气躁,换一种方法或方式,就会有你意想不到的结果。

⑴解释下列各句中加点的词。

(4分)①孙权大会.群臣聚会②以纸题.其面写③因听.与笔听从④举.坐欢笑全⑵用现代汉语翻译下面句子。

(2分)乞请笔益两字(我)请求用笔增加两个字黄香温席昔汉时黄香,江夏①人也。

年方九岁,知事亲之理。

每当夏日炎热,则扇父母之帷帐②,令枕席清凉,蚊蚋③远避,以待亲之安寝;至于冬日严寒,则以身暖其亲之衾,以待亲之暖卧。

于是名播京师,号曰:“天下无双,江夏黄香”。

【注释】①江夏:古地名,在今湖北境内。

②帷帐:帐子。

③蚋(ruì):吸人血的小虫。

【补充注释】A.昔:往昔。

/B.方:正当。

/C.事:侍奉。

/D.则:就。

/E.扇(shān):扇风。

/F.令:使,让。

/G.远:形容词作动词用。

使……远。

/H.以:来。

/I.待:等待,等候。

/J.之:助词,主谓间取消句子独立性,无意义。

/K.安:舒服地,安心地。

/L.寝:睡,眠。

/M.至于:到了。

/N.以:用。

/O.暖:形容词作动词用。

使……暖和。

/P.衾(qīn):被子。

/Q.于是:连词,表顺接关系,相当于“因此”“从此”“这时”“接着”等。

/R.播:传播,流传,散布,传扬。

/S.京师:京城;国都。

/T.号:称,宣称。

【译文】过去汉朝的时候,有一个叫黄香的孩子,是江夏人。

(他)正当九岁时,就已经懂得服侍父母的道理。

每当炎炎夏日到来的时候,就给父母的帐子扇扇子,让枕头和席子清凉爽快,使蚊虫远远地避开(把蚊虫扇开),来等候父母舒服地睡觉;到了寒冷的冬天,(黄香)就用自己的身体让他的父母的被子变得温暖,来等候父母睡起来暖和。

因此,黄香的名声流传到了京城,号称“天下无双,江夏黄香”。

黄香,东汉时期官员、孝子,是“二十四孝”中“扇枕温衾”故事的主角。

他任内勤于国事,一心为公,熟习边防事务,调度军政有方,受到汉和帝的恩宠。

后出任魏郡太守,于水灾发生时以自己的俸禄赏赐来赈济灾民。

不久被免职,数月后在家中去世。

其子黄琼、曾孙黄琬,都官至太尉,闻名于天下。

【文言知识】“则以身暖其亲之衾”中的“暖”是形容词用作动词,使动用法,意为“使……暖和”。

所谓使动用法,是指谓语动词具有“使之怎么样”的意思,即此时谓语动词表示的动作不是主语发出的,而是由宾语发出的。

实际上,它是以动宾的结构方式表达了兼语式的内容。

使动用法中的谓语动词,有的是由名词、形容词活用来的。

由于原来的词类不同,活用作使动之后,它们所表示的语法意义也不完全相同。

⑴解释下列各句中加点的词。

(5分)①年方.九岁正当②令.枕席清凉使③以待亲之安寝.睡④至于..冬日严寒到了⑤于是名播京师..京城;国都⑵上文还有一个属词类活用的词,请找出。

(1分)“以身暖其亲之衾”中的“暖”,是形容词用作动词。

⑶用现代汉语翻译下面句子。

(2分)则以身暖其亲之衾⑷成语“惟妙惟肖”中的“肖”,解释为相似,逼真;这个成语的意思是形容刻画或描摹得非常逼真。

(2分)鲁人锯竿入城鲁①有执长竿入城门者,初竖执之,不可入。

横执之,亦不可入。

计无所出。

俄有老父②至,曰:“吾非圣人③,但见事多矣,何不以锯中截而入。

”遂依而截之。

世之愚,莫之及也。

【注释】①鲁:鲁国。

②老父(fǔ):对老年男子的尊称,老人。

③圣人:才智超人的人。

【补充注释】A.执:手拿着。

B.……者:……(样)的人。

C.初:最初,刚开始。

D.亦:也。

E.计无所出:办法没有(可以想得)出来(的)。

计:方法,计策。

F.俄:一会儿,不久。

G.但:只是;不过。

H.以锯:用锯子。

I.中截:从中间断开。

J.遂:于是;就。

K.依而截之:省略句,应为“依之而截之”。

依:按照。

L.世之愚,莫之及也:世上没有比这更愚蠢的事情。

【译文】鲁国有个拿着长竿子进入城门的人,起初竖立起来拿着它,不能进入(城门)。

横过来拿着它,也不能进入(城门)。

一点办法也想不出。

一会儿有个老人来到这里,说:“我(并)不是才智高超的人,只是(我)见到的事情多了,为什么不用锯子从长竿当中截断它(再进入城门)呢?”(那个鲁国人)就听从了(老人的办法)把长竿子截断了。

世上愚蠢的人,没有谁比得上他。

【启发与借鉴】这是一则笑话,天下没有这般愚蠢的人,但这则笑话告诉人们一个道理:遇到任何事都要懂得变通,思维要灵活,不要片面与固执。

从老人这个方面又看出了:凡事不能不懂装懂。

“执竿者”做事不懂思考,墨守成规,不知变通。

“老父”还不如执竿者,自作聪明,乱指挥,却把事情弄得更糟,给那人出了一个馊主意。

⑴解释下列各句中加点的词。

(4分)①鲁有执.长竿入城门者拿②横执之,亦.不可入也③俄.有老父至一会儿④但.见事多矣只是⑵用现代汉语翻译下面句子。

(6分)①计无所出想不出什么计策②何不以锯中截而入为什么不用锯子从长竿当中截断它(再进入城门)呢③世之愚者,莫之及也世上愚蠢的人,没有谁比得上他(世上没有比这更愚蠢的事了)知恩图报秦穆公①尝出而亡其骏马,自往求之,见人已杀其马,方共食其肉。

穆公谓曰:“是吾骏马也。

”诸人皆惧而起。

穆公曰:“吾闻食骏马肉不饮酒者杀人②。

”即饮之酒。

杀马者皆惭而去。

居三年,晋攻秦穆公,围之。

往时食马者相谓曰:“可以出死报食马得酒之恩矣。

”遂溃围,穆公卒得以解难,胜晋,获惠公③以归。

【注释】①秦穆公:秦国国君。

②杀人:指会有杀人的念头。

③惠公:晋国国君。

【补充注释】A.尝:曾经。

B.亡:丢失。

C.求:寻找。

D. 方:正在。

E.是:这。

F.惧:恐惧。

G.起:站起。

H.去:离开。

I.居:过了。

J.出死:出,付出。

出死,付出生命。

K.溃:击溃。

L.卒:最终。

题目中“知恩图报”的“图”,解释为“想,思考”。

“知恩图报”的“图”当然应该指“谋划、准备”的意思,也就是说受恩者谋划准备以后报答于施恩人也。

若说“图”为图求之意则非也,此并非“施恩者图求受恩人报答于己”。

【译文】秦穆公曾经外出王宫,丢失了他(自己)的骏马,亲自出去寻找,看见有人已经把自己的马杀掉了,正在一起吃马肉。

穆公对(他们)说:“这(是)我的骏马。

”这些人都害怕惊恐地站起来。

秦穆公说:“我听说吃骏马的肉但不喝酒会有杀人的念头。

”(于是)秦穆公就给他们饮酒。

屠杀骏马的人都惭愧地离开了。

过了三年,晋国攻打秦穆公,把秦穆公围困住了。

以前那些杀马吃肉的人互相说:“(我们)(到了)能够用死来报答穆公给我们马肉吃、好酒喝的恩德(的时候)了。

”于是(他们)就冲破了包围秦穆公的军队,穆公终于能够幸免于难,打败了晋国,并抓了晋惠公回来。

【寓意】从秦穆公的角度:对待做错事的人要懂得宽容。

从杀马人的角度:知道自己受了别人的恩惠,就要去报答人家对你的恩惠。

⑴解释下列各句中加点的词。

(6分)①秦穆公尝出而亡.其骏马丢失②方.共食其肉正③是.吾骏马也这(是)④居.三年过了⑤遂溃.围冲破⑥穆公卒.得以解难终于⑵用现代汉语翻译下面句子。

(2分)即饮之酒(秦穆公)就给他们饮酒⑶题目中“知恩图报”的“图”,解释为考虑。

(1分)列子学射列子①学射,中矣,请于.关尹子。

尹子曰:“子知子之所以中者乎?”对曰:“弗知也。

”关尹子曰:“未可。

”退而习之三年,又以报.关尹子。

尹子问:“子知子之所以中乎?”列子曰:“知之矣。

”关尹子曰:“可矣,守而勿失②也。

非独射也,为国与身亦皆如之。

故圣人不察存亡,而察其所以然。

”【注释】①列子:名御寇,战国时郑国人。

子,写在姓氏后,表示对人的尊称。

②守而勿失:牢记(这个道理),不要忘记(它)。

【补充注释】A.请:请教。

/B.子:您。

/C.所以:……的原因。

/D.对:回答。

/E.退:回去。

【译文】列子学习射箭,射中了,就向关尹子请教(射箭)。

关尹子问(他):“你知道你射中(靶心)的原因吗?”列子回答说:“(我)不知道。

”关尹子说:“还不可以。

”(列子)回去后再练习了三年,又把(自己学射箭的情况)告诉关尹子。

关尹子(又)问(他):“你知道你射中(靶心)的原因吗?”列子说:“(我)知道了。

”关尹子说:“可以了,(你要)牢记(这个道理),不要忘记(它)。

不只有射箭(是这样),治国修身也都是这样。

所以圣人不关心结果,而注重清楚地了解整个过程。

”1.用“//”标出下面句子的朗读停顿。

(每句只标出一处)(2分)⑴退而习之三年⑵故圣人不察存亡⑴退而习之 // 三年⑵故 // 圣人不察存亡【解析】后置状语之前要停顿。

关联词后要停顿。

2.解释下面句中加点的词。

(2分)⑴请于.关尹子向⑵又以报.关尹子告诉3.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(2分)子知子之所以中者乎?你知道你射中(靶心)的原因吗?4.从这个故事中你悟出了什么道理?(1分)说明了在学习上,不但要知其然,还要知其所以然的道理。

枭将东徙枭①逢鸠②。

鸠曰:“子将安之?”枭曰:“我将.东徙③。

”鸠曰:“何故?”枭曰:“乡人皆恶.我鸣,以故东徙。

”鸠曰:“子能更.鸣,可矣;不能更鸣,东徙犹恶子之声。

”【注释】①枭(xiāo):同“鸮”(xiāo),又称鸺(xiū)鹠(liú),一种形似猫头鹰的鸟。

②鸠(ji ū):斑鸠、雉鸠等的统称,形似鸽子。

③东徙(xǐ):向东迁徙。

东,向东。

徙,迁移。

【补充注释】A.安:哪里。

/B.之:到……去。

【译文】猫头鹰遇到斑鸠。

斑鸠问(它):“您打算到哪儿去?”猫头鹰说:“我将要向东迁移(迁徙)。

”斑鸠问:“什么原因?”猫头鹰说:“乡里人都讨厌我的叫声,所以(我要)向东迁移(迁徙)。