岩石圈与地表形态教案

高一地理必修1《第一节岩石圈与地表形态》说课稿

我将使用以下教具、多媒体资源和技术工具来辅助教学:

1.地球仪、岩石标本等教具:帮助学生直观地了解地球结构和岩石特征。

2.多媒体课件:展示丰富的地理图片、视频和动画,形象地呈现地表形态的形成过程。

3.电子白板:方便教师在课堂上实时标注、展示和讲解。

4.网络资源:提供拓展学习资料,引导学生进行自主学习。

主要知识点包括:1.岩石圈的概念、组成和特点;2.地壳、岩石圈、软流圈的关系;3.地表形态的分类及形成原因;4.地质构造与地表形态的关系。

(二)教学目标

知识与技能:1.掌握岩石圈的概念、组成和特点;2.了解地壳、岩石圈、软流圈之间的关系;3.学会分析地表形态的形成原因;4.能够识别常见的地质构造和地表形态。

3.预习下一节课内容,为学习地质作用奠定基础。

作业的目的是巩固所学知识,提高学生的自主学习能力,培养学生的地理思维和分析问题的能力。同时,通过调查报告,让学生将理论知识与实际现象相结合,提升地理素养。

五、板书设计与教学反思

(一)板书设计

我的板书设计将采用清晰的布局、逻辑性强的内容和简洁的风格。板书左侧列出本节课的主要知识点,如岩石圈概念、地表形态形成原因等;右侧则展示相应的实例和图表,以便学生直观理解。板书风格简洁明了,关键词突出,使用不同颜色的粉笔区分重点和次要点。

(二)学习障碍

学生在学习本节课之前,已经掌握了地球的基本结构、地壳运动等前置知识。但可能存在的学习障碍有:1.对岩石圈、软流圈等概念的理解不够深入;2.地表形态形成原因的复杂性导致理解困难;3.地质构造在实际地表形态中的应用能力不足。

(三)学习动机

为了激发学生的学习兴趣和动机,我将采取以下策略或活动:

1.部分学生对岩石圈、地表形态等概念的理解可能不够深入;

高中地理_岩石圈与地表形态教学设计学情分析教材分析课后反思

教学设计第一节岩石圈与地表形态教学目标1了解地球内部的圈层结构,认识岩石圈的范围、结构,掌握地壳的组成;岩石圈的组成物质及物质循环2.了解内力作用的能量来源和表现形式,理解内力作用对地表形态的影响。

3.使学生了解外力作用的表现形式,理解风化作用、侵蚀作用、搬运作用和沉积作用的概念和种类,以及它们所形成的各种地形;4.了解外力作用的能量来源和表现形式,理解外力作用对地表形态的影响以及内、外力作用的相互关系,理解它们是如何推动地表形态的演化的。

情感、态度和价值观通过三大岩石的转化和营造地表形态力量的学习,使学生树立物质的运动性的辩证唯物主义思想观念,认识世界万物是相互联系的,是发展变化的;教学重点1.风化、侵蚀、搬运、沉积作用所形成的不同的地表形态。

2.外力作用各表现形式相互之间的关系。

3.地质构造及其与地貌的对应关系;外力作用形成的地貌类型。

教学难点1.内部物质循环示意图的判读2.外力作用各表现形式所形成的不同的地表形态。

3.内力、外力作用的关系。

课程导入通过对地球圈层动画的演示,观察地球内部圈层结构,回忆起本节知识框架。

学生能够通过对地震波的了解,建立起对后边知识链接。

教学过程岩石圈与地表形态知识点一| 地球的圈层结构和地壳物质循环自主掌握1.地球的内部圈层读地震波传播速度和距离地表深度的关系图,回答问题。

(1)划分依据:地震波 的变化。

(2)两个界面的名称、深度、地震波速度(3)地球内部三个圈层的名称、特征2.地球的外部圈层(1) 圈:是包裹地球的气体层。

(2) 圈:广泛存在于地壳、大气圈和水圈中。

(3) 圈:由 、固态水和气态水组成。

3.岩石圈的组成成 因岩石举例 岩浆岩 炽热的岩浆冷却凝固形成花岗岩、玄武岩 沉积岩岩石被破坏后产生的碎屑物质,沉积、固结形成砂岩、页岩、石灰岩变质岩地壳中原有的岩石,在高温高压作用下,矿物成分和结构发生不同程度的改变而形成片麻岩、大理岩、板岩等(1)右图中A 、B 、C 是三大类岩石沉积岩、 岩浆岩、变质岩填到相应方框中 (2)地质作用①冷却凝固、②变质作用③固结成岩、④重熔再生。

鲁教版高中地理必修一 第二章第一节 岩石圈与地表形态 优质课教案

《岩石圈与地表形态》教案(第1课时)一、基本分析1、教材分析本节教材讲述的是地球内部圈层和岩石圈的结构、岩石圈的组成与物质循环。

学生需要掌握地球内部分层及其划分的依据,了解地震波的特点,在此基础上掌握岩石圈的范围。

岩石圈是人类人类赖以生存的载体,此节内容是岩石圈的基础,难度相对较小。

教材对岩石圈进一步进行延伸,讲解了岩石圈的组成,每一类岩石形成过程及涉及到的内外力作用,以及各种岩石之间的转化关系,尤其是内、外力作用下地壳物质循环过程是本节的的重点,也是难点。

通过对此知识点的学习,让学生充分认识到地表形态的塑造过程也是地壳物质的循环过程,它们存在的基础是岩石圈三大类岩石的相互转化。

最后还通过“活动”的内容强化学生的理解。

2、教学目标(1)掌握地球内部圈层的分布、特征;说明三大岩类的特点及其成因;理解三大类岩石的相互转化过程和岩石圈的物质循环过程。

(2)学会列表比较法,在学习中进一步掌握读图、用图、绘图的方法与技巧。

(3)激发学习、探究的兴趣和热情,感受地理学科的魅力。

3、重点难点(1)重点:地球内部圈层的分布、特征;三大岩类的特点及成因。

(2)难点:三大类岩石的相互转化过程和岩石圈的物质循环过程。

二、教学过程【导入新课】同学们喜欢旅行吗?(停顿,等学生回答)我也喜欢,而且我有一个爱好,每到一个地方喜欢捡一些石头,下面咱们一起看一段视频,看看我捡到的石头里有没有你认识的?(播放视频)里面有没有大家认识的岩石?(学生通过视频的观察以及日常生活见闻说出一些岩石的名字)这些岩石叫什么,怎么形成的,又为何会“百世轮回”?这节课我们就一起摸着岩石、看着岩石、走进岩石的世界。

(ppt呈现教学目标,学生自己大声朗读,明确本节课需要掌握的内容)(设计意图:以旅行为话题,通过提问问题以及视频导入的方式,将地理融入生活,引发学生的学习兴趣,调动学生学习的积极性,让学生带着问题与思考进入学习。

)【预习展示】(完成预习自测的内容,两名同学上黑板展示)1.标出地球内部三个圈层的位置、分界面、及软流层的位置。

2.1岩石圈与地表形态教案2(鲁教版必修1).doc

第一节岩石圈与地表形态(第二课时)(教学目标)1、知识与技能使学生了解内外力作用的差异;地质构造的基本形态;外力作用的表现形式;流水及其形成的地貌;风力作用及其形成的地貌。

2、情感态度与价值观通过学习使学生树立地壳运动和变化的观点,逐步树立物质运动的观点,并以此对学生进行辩证唯物主义教育。

(重点难点〕1、地质构造与构造地貌;外力作用与地貌2、地质构造的判别及在生产、生活中的应用〔教学方法〕1、问题引导法、讨论法、指导学生自学法。

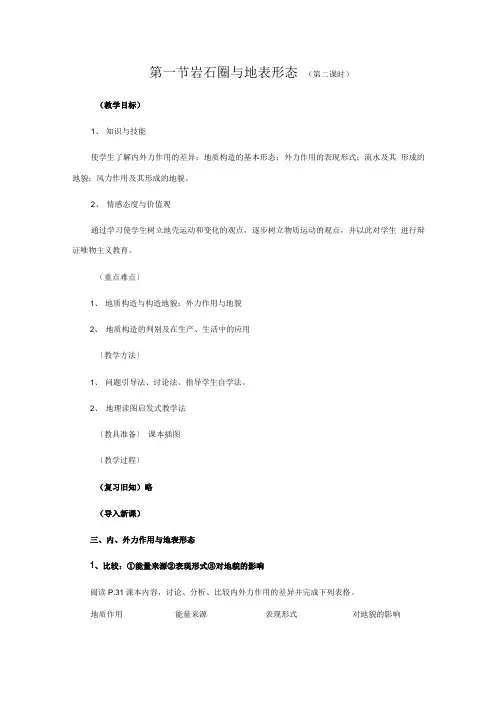

2、地理读图启发式教学法〔教具准备〕课本插图〔教学过程〕(复习旧知)略(导入新课)三、内、外力作用与地表形态1、比较:①能量来源②表现形式③对地貌的影响阅读P.31课本内容,讨论、分析、比较内外力作用的差异并完成下列表格。

地质作用能量来源表现形式对地貌的影响内力作用外力作用(总结)地壳及其表面形态的变化是内、外力共同作用的结果,而且内力起主导作用。

(承转)“人过留名,雁过留声”,既然地壳处在不断运动之中,那么必然会在地壳的岩层中留下一些痕迹。

2、内力作用的“足迹”自学本板块内容,思考回答下列问题:什么叫地质构造?地质构造最常见的有哪两种?褶皱形成的原因是什么?有哪两种基本形态?比较背斜和向斜并完成下列表格:地表形态岩层形态早期晚期背斜向斜断层形成的原因是什么?在地表常形成哪些地貌?研究地质构造的意义有哪些?(归纳)褶皱是内力作用(地壳运动)的产物,有些地区,褶皱形成后又会经受到外力作用的影响,最终形成背斜成谷、向斜成山的状况。

研究地质构造的意义可概括为:背斜找油、向斜找水、隧道水库避开断层。

(承转)3、外力作用的表现(1)外力作用的主要动力来源及主要表现阅读课本,在课本中找出外力作用的主要动力来源及主要表现形式。

小结、归纳。

动力来源:流水、风、冰川、海浪、重力主要表现:风化、侵蚀、搬运、堆积、重力、化学等形式(2)流水、风力作用及其形成的地貌引导学生阅读流水作用及风力作用,结合课本插图,分析这两种作用下形成的地貌。

第一节岩石圈与地表形态(第2课时教案)

第一节岩石圈与地表形态第2课时教案一、教学目标1.知识目标:(1) 了解内、外力作用的能量来源及其表现形式;(2)了解板块构造学说的主要观点;(3)理解褶皱、断层的成因及对地表形态的影响;(4)研究地质构造对人类生产和生活的影响;2.能力目标:自己动手绘制褶皱、断层、向斜、背斜等地质构造简图,培养准确判断地质构造的能力。

3.情感、态度和价值观目标:通过对地质构造意义的学习和人类活动对地表形态的影响,树立正确的人地观,提高科学素养。

激发学生学习地理,探索大自然奥妙的兴趣和热情,并树立正确认识自然、运用自然规律改造自然的观念。

二、教学重点难点重点:1、板块构造学说的基本内容2、地质构造与构造地貌的判断难点:地质构造与构造地貌的判断三、教学方法情境设计法、趣味探究法、引导讲解法、图形结合法、对比分析法、多媒体教学法四、课时安排:1课时五、教学过程【情景导入】材料:1966年,我国珠穆朗玛峰综合考察队在海拔4800米的地区,采到生活在一亿六千万年前的巨大的鱼龙化石,证明了这个地区在一亿六千万年前,曾是一个一望无际的海洋。

思考:是什么原因导致了这种“沧海桑田”的变化?材料:2007年8月6日,在南京“全国化石爱好者大会”上,专家们表示,化石数据证明,如果不是外力作用,珠穆朗玛峰的高度应该为2万多米,比现在高1.2万米。

喜马拉雅山仍处于隆升的过程之中,然而这并不意味着它肯定会越来越高。

珠峰未来长高还是变矮,取决于两大力量的对比,即珠峰隆升的速度和风化的速度谁快谁慢……【讲述】两大力量的对比,指哪两大力量呢?指内外力作用,内力作用和外力作用不断地改变着地表形态,形成千姿百态,丰富多彩的地貌景观。

板书:第一节岩石圈与地表形态三、内外力作用与地表形态变化(一)内力作用与外力作用比较【合作学习】请同学们合作完成下列表格:知识窗:板块构造运动【讲述】1》全球岩石圈不是整体一块,分为六大板块;提问:(多媒体展示空白的板块分布图,并指导学生填写六大板块名称)图中六大板块对应的板块名称分别是?【学生】略【讲述】在板块分布图中,板块间的边界类型可分为生长边界和消亡边界。

岩石圈与地表形态教学案

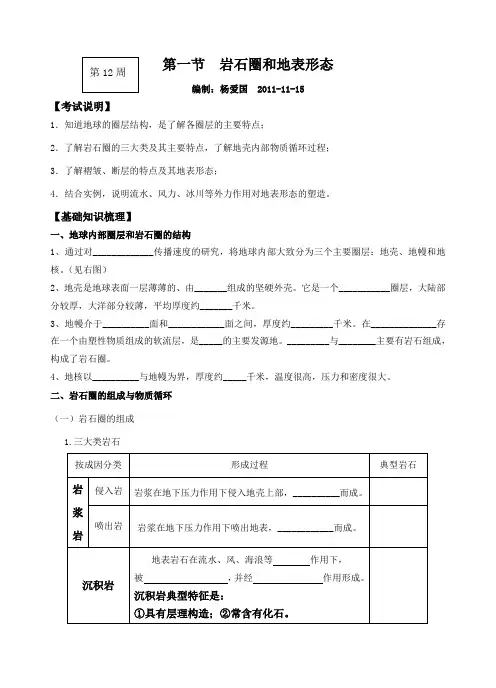

编制:杨爱国 2011-11-15【考试说明】1.知道地球的圈层结构,是了解各圈层的主要特点;2.了解岩石圈的三大类及其主要特点,了解地壳内部物质循环过程;3.了解褶皱、断层的特点及其地表形态;4.结合实例,说明流水、风力、冰川等外力作用对地表形态的塑造。

【基础知识梳理】一、地球内部圈层和岩石圈的结构1、通过对_____________传播速度的研究,将地球内部大致分为三个主要圈层:地壳、地幔和地核。

(见右图)2、地壳是地球表面一层薄薄的、由_______组成的坚硬外壳。

它是一个___________圈层,大陆部分较厚,大洋部分较薄,平均厚度约_______千米。

3、地幔介于__________面和____________面之间,厚度约_________千米。

在______________存在一个由塑性物质组成的软流层,是_____的主要发源地。

_________与________主要有岩石组成,构成了岩石圈。

4、地核以__________与地幔为界,厚度约_____千米,温度很高,压力和密度很大。

二、岩石圈的组成与物质循环(一)岩石圈的组成1.三大类岩石(二)岩石圈的物质循环1.过程:常见变式图(如右)2.意义:①形成丰富的矿产资源。

②塑造地表形态。

③实现了地区及圈层之间的物质交换和能量传输。

三、内、外力作用与地表形态变化1.地质作用的分类2.地质构造(1)褶皱:地壳运动产生的,使岩层发生,形成褶皱。

①基本形态:②地形倒置的成因:背斜成谷的原因:背斜顶部因受张力,岩性疏松,易遭侵蚀而成谷地 .向斜成山的原因:向斜槽部因受挤压,岩性坚硬,不易侵蚀反而成山 .③背、向斜的判断方法:A.根据中心岩层形态:中心岩层向上拱起为背斜;中心岩层向下凹陷为向斜。

B.根据岩性的新老关系:中老翼新为背斜;中新翼老为向斜。

(2)断层:地壳运动产生的强大或,超过了岩层所能承受的强度,使岩层发生,并沿断裂面发生明显的、形成的。

高中地理_2.1岩石圈与地表形态(许步前)教学设计学情分析教材分析课后反思

【教学设计】课前准备学生的学习准备:学生完成三大类岩石标本的收集,预习中发现的问题的收集。

教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。

思维导图第一步【情景导入】展示乡土岩石景观图片,激发探秘岩石圈的兴趣,激发学习兴趣。

第二步【预习交流】“课前自主”学习情况的检查与交流。

了解学生预习中存在的主要问题,使课堂教学具有更强的针对性。

1、同桌互查学案完成情况.2、读一读,背一背,巩固预习成果。

3、找出困惑。

学问始于问题,养成多思考、多发现问题的习惯。

第三步【提出目标】(1)利用示意图,说明岩石圈的结构及地球内部圈层的特点。

(2)说明三大类岩石的特征及成因。

(3)阅读并能绘制简单示意图说明地壳内部物质的循环过程。

多媒体展示学习目标,强调重难点。

第四步【互动探究】创设问题情境、观看微课、视频等激发探究兴趣。

小组合作探究、学生自主学习、参与式学习。

让学生自主独立的学习,通过个人的经验与探索发现、建构知识。

【探秘第一站】岩石圈的位置★合作探究11、大屏幕展示鸡蛋和地球内部结构图,如何进行类比分析?【知识链接】地震波按传播方式分为纵波、横波纵波:前进速度快,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。

在固体、液体或气体中传递。

横波:前进速度慢,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。

横波只能在固体中传递,无法穿过液态外地核。

莫霍面,南斯拉夫地震学家莫霍洛维奇于1909年发现,地震波的传播速度急剧地改变,,为地壳同地幔间的分界面,称为莫霍面。

古登堡面,1914年,德国地球物理学家古登堡发现地下2885千米处地震波的传播速度有明显变化,是地核与地幔的分界层。

人们将这个界面称为“古登堡界面”。

2、出示岩石圈结构图,指出岩石圈位置。

【探秘第二站】岩石圈组成★合作探究21、展示岩浆岩形成示意图,观察玄武岩、花岗岩的区别,并说明原因。

2、观看沉积岩形成视频、展示沉积岩图片,分析沉积岩特征,并尝试按年龄给岩层排序。

高中地理第二单元《第一节岩石圈与地表形态》教案鲁教版必修1

第二单元第一节岩石圈与地表形态【教学目标】利用示意图,说明地球的圈层结构,区分岩石圈和地壳的范围。

观察岩石标本,说明三大类岩石的特征,并分析其成因,提高观察和分析问题的能力。

绘制岩石圈物质循环示意图,说明三大类岩石的相互转化过程,培养动手能力。

结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素,理解内、外力作用的关系及其对地表形态的影响,提高分析问题的能力。

【教学过程】第一课时:活动1:读课本前言及“地球的内部和外部圈层结构示意图”,说出地球的内部圈层和外部圈层名称,思考四大圈层之间的空间关系。

活动2:读课本“岩石圈结构示意图”,了解地球内部圈层结构,分析地壳、地幔、软流层与岩石圈之间的关系,填表2-1-1认识地壳结构的特点。

表2-1-1 地壳的结构活动3:①了解岩石、矿物与化学元素的关系。

②阅读课本,观看矿物标本,比较三大类岩石的特点,分析其成因,填写表2-1-2。

表2-1-1 三大类岩石比较表③读课本“岩石圈的物质循环”图,请你设计一幅岩石圈的物质循环示意图,说明三大类岩石的相互转化关系。

④讨论岩石圈物质循环的地理意义。

第二课时:活动4:阅读课本内、外力作用的内容,填表2-1-3比较内力作用和外力作用。

表2-1-3 内、外力作用比较活动5:了解地质构造的概念,填写表2-1-4比较两类地质构造,理解内力作用对地表形态的影响及研究地质构造的意义。

表2-1-4 地质构造活动6:举例说明流水、风力、冰川等外力作用对地表形态的塑造,填写表2-1-5。

表2-1-5主要外力作用形成的地貌【典型例题】读某地地质剖面示意图(图1),回答下列问题。

(10分)(1)图中甲、乙两处岩层发生弯曲变形的原因是__________________________________;丙处物质主要是由于_______________作用而形成的。

(2)写出图中各点的地质构造类型:甲,乙,丁(3)如果在该地区进行钻井,有可能在_______地找到石油、天然气,在_________地找到地下水。

高中地理_岩石圈与地表形态教学设计学情分析教材分析课后反思

《岩石圈与地表形态》第一课时教学设计【课标展示】自然环境中的物质运动和能量交换——1、说出地球的圈层结构,概括各圈层主要特点2、运用示意图说明地壳内部物质循环过程【教学目标】知识:1、说出地球的圈层结构;2、理解并掌握岩石圈物质循环过程;3、说出组成岩石圈的三大类岩石类型;4、列举常见的岩石和应用。

方法:利用所给文字、图片、示意图等材料,养成提取有效信息的能力,提高地理学科素养。

价值观:形成正确的人地观念,人与自然应该和谐共处,用可持续的理念善待自然。

【教学重点】岩石圈的物质循环过程。

【教学过程】2013年6月,我国“神十飞天、蛟龙入海”,上天入海,世界瞩目。

深处地下深处的岩浆也回想起自己几百万年前的一次“上天入海”的旅行呢。

接下来让我们一起走进岩浆们的回忆《小岩浆旅行记》吧!资料分四个篇目,分别是《旅行准备》篇、《离家》篇、《旅途》篇、《回家》篇。

这四个篇目分别设计了对应的学生活动。

全体学生分成四组,小组内成员合作完成探究活动。

活动时间约20分钟。

活动进行中,时刻关注学生情况,有问题随时作出解答。

每小组中心发言人呈现研讨结果。

根据学生的研讨结果,进行精讲点拨,解决学生存在的疑惑。

〖活动研讨〗活动一:读《旅行准备》篇,完成“岩浆的家”部分。

1、外部圈层:大气圈、生物圈、水圈2、内部圈层:地核、地幔、地壳3、软流层的位置:地幔上部4、岩石圈的范围:软流层以上的地幔部分和地壳活动二:读《离家》篇,完成“路上的风景”部分。

1、岩浆喷出地表形成喷出岩代表岩石:玄武岩;特点:有气孔或流纹2、岩浆侵入地表形成侵入岩代表岩石:花岗岩;特点:质地紧实3、形成作用:冷却凝固4、应用:花岗岩是常用的建筑材料活动三:读《旅途》篇,完成“外部圈层之旅”部分。

1、沉积岩的形成作用:风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩2、常见的沉积岩类型:石灰岩、砾岩、砂岩、页岩3、沉积岩的特点:具有岩层、具有化石4、应用:石灰岩为建筑材料、含有煤、石油、天然气活动四:读《回家》篇,完成“归家之路”部分。

高中地理《2.1岩石圈与地表形态》教案 鲁教版必修1-鲁教版高一必修1地理教案

第一节岩石圈与地表形态(第一课时)课标要求1.利用地球圈层结构示意图,说出地球的圈层结构并概括各圈层的主要特点。

2.说出三大类岩石的特征、成因,并运用示意图说明岩石圈的物质循环过程。

3.集合实例,分析造成地表形态变化的内、外力作用因素及人类活动对地表形态的影响。

4.通过对地表形态变化分析,学会运用运动变化的观点和综合的观点看待地理现象。

教学重点1.岩石圈内部的物质循环。

2.内外力作用对地表形态的影响。

教学难点内外力作用对地表形态的影响。

基础梳理一.地球内部圈层和岩石圈的结构1. 是地球内部圈层的划分依据。

2.地球内部圈层分三层:、、。

3.岩石圈的结构:以上的地幔部分与主要由岩石组成,构成岩石圈。

4.地壳是连续且不均的圈层,部分较厚,部分较薄。

5.地幔中的是岩浆的主要发源地。

二.岩石圈的组成与物质循环(一)岩石圈的组成1.岩石圈的岩石按成因可分为、、。

2.常见的岩浆岩有、。

(颗粒结构)3.常见的沉积岩有、和等。

在岩层中能找到已成为化石的古生物遗体或遗迹。

研究沉积岩,对寻找丰富的沉积矿产和地质工作具有重要的意义。

(两大特征:含有化石和层理结构)4.常见的变质岩有、和等。

(片理结构)(二)岩石圈的物质循环课堂活动活动1:①分析地震波传播速度②利用图2-1-2观察横波、纵波的速度变化,说出两者出现明显差异的位置。

活动2:观察典型的岩石标本图片,分析三大类岩石的特征。

活动3:完成岩石圈物质循环示意图。

并说明各箭头代表的含义。

a. b.c. d.①②③④活动4:读图2-1-7,说明地壳的物质循环对人类活动有何意义?①形成地球上丰富的②改变地表的,塑造千姿百态的③实现交换和传输,改变地表的当堂巩固1.下列岩石中都有可能找到化石的是A.页岩、石灰岩B.砾岩、大理岩C.砂岩、玄武岩D.石英岩、花岗岩2.关于岩石圈的叙述,正确的是A.全球各地的岩石圈厚度是相同的B.岩石圈由地壳和软流层之上的地幔构成C.地壳化学成分一钙、镁、铁为主D.地球内部圈层由岩石圈、地幔和地核三部分构成3. 以外力作用为主形成的岩石是A.花岗岩B.玄武岩C.大理岩D.石灰岩4. 关于岩石圈物质循环的叙述,错误的是A.各类岩石都能形成岩浆岩B.各类岩石都能形成沉积岩C.各类岩石都能形成变质岩D.各类岩石都能形成岩浆5. 就岩石类型而言,大理石属于A.岩浆岩B.沉积岩C.侵入岩D.变质岩6.下图为岩石圈物质循环示意图,请说明A、B、C和箭头代表的含义。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

展示:《岩层分布示意图》——断层直观图

总结:断层的两种表现形态,地垒和地堑

3、研究地质构造的意义:

研究这些地质构造对人类生产生活有何意义?具体说明。

承转:内力作用为地表形态的形成提供了“粗毛坯”,外力作用就像一位雕塑师,不断地对“粗毛坯”进行塑造成。那么,外力是如何塑造地表形态的呢?

(二)外力作用的表现

观察:剖开的熟鸡蛋,观察蛋壳、蛋清和蛋黄

联系课本2-1-2图,引出地球的内部圈层和岩石圈的结构,从宏观上把握地球内部圈层的名称及分布。

三大圈层:地壳、地幔、地核(内核和外核)

1、划分依据:地震波的传播速度

展示:P26图2-1-2地球内部圈层结构示意图;

说明地球内部圈层的划分依据,以及地震波的特征,地震波传播过程中波速的变化。

非集体备课教案统一格

课题

岩石圈与地表形态

备课日期

2014/9/22

教学目标

知识与技能:

1.学会运用示意图概括地球的圈层结构,了解各圈层的主要特点。

2.理解岩石圈物质的循环过程;掌握三大类岩石的相互转化过程。

3.理解内、外力因素对地表形态变化的影响,学会分析各种常见各种内、外力地貌的成因。

过程与方法:

④如果要修一条东西向的地下隧道,应在A还是B?。

原因是:

课外作业设计与布置

完成新学案与地理地图册P41-P43的相关练习

板书设计

第一课时:

第二单元从地球圈层看地理环境

第一节岩石圈与地表形态

一、地球内部圈层与岩石圈的结构

(一)地球内部圈层

1、划分依据:地震波的传播速度

2、内部圈层的划分及特点

(二)岩石圈的结构

1、地质构造的定义

阅读:教材P31第一自然段

总结:由于地壳运动引起的岩石的变形、变位称为地质构造,它是地壳作用的结果,常见的有褶皱和断层。

2、地质构造的类型

(1)褶皱

模拟实验:用课本充当岩层,对课本施加挤压力。

(展示)请同学展示实验成果,观察描述课本变化的情况。

思考:沉积岩在形成时一般为水平或接近水平分布,可是为什么在山区常常看到岩层是弯曲的或是断裂错位的?

(二)岩石圈的物质循环

1、岩石圈物质循环过程

展示:岩石圈物质循环过程的动态图。观察并思考:

三大类岩石之间的关系?各环节的地质作用各是什么?

结合自己的理解,填写出下图中各环节的名称。

结合教材P29“图2-1-7岩石圈的物质循环”,进一步明确地壳物质循环过程、各个环节的地质作用,并理解岩石圈物质循环的意义。

2、外力作用表现形式:风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩作用;

3、外力作用表现形式的相互关系:

承转:我们认识了地球的内部圈层结构,初步了解了岩石圈,下面我对岩石圈进行更深入的了解。

二、岩石圈的组成与物质循环

岩石圈按成因,可分为:岩浆岩、沉积岩和变质岩

(一)岩石圈的组成

岩浆岩:

岩石圈沉积岩:

变质岩:

1、岩浆岩

展示:岩浆岩的形成过程;

让学生思考讨论,岩浆岩的形成及所需的条件;

总结:总结归纳岩浆岩形成过程

总结:褶皱的两种表现形态,背斜和向斜;分析背斜和向斜的特点,使学生能够区别背斜和向斜。

展示:褶皱与地形的关系图

总结:常态下向斜成谷,背斜成山。

展示:地形倒置图

思考:为什么会出现地形倒置?是什么作用?

总结:在经受外力侵蚀的过程中,背斜顶部因受到张力的影响,裂隙比较发育,侵蚀程度较大;而向斜因受挤压力,岩层变的紧实,不易遭受侵蚀,一段时间后,背斜成谷,向斜成山。得出地形倒置的成因。

学生分组合作讨论,在地球内部圈层结构示意图上,标出相应地理事物的位置、范围和各层之间的分界线。

2、内部圈层的划分及特点

展示:地球内部圈层的结构图片,注意在图上的地壳、地幔、地核、软流层、岩石圈的位置,让学生了解地球内部各圈层的划分和显著特点。

(1)地壳

(2)地幔

(3)地核

(二)岩石圈的结构:

根据地球内部圈层结构图,利用该图说明软流层的位置和岩石圈的概念及范围,分辨出岩石圈和地壳所指的区域,使同学们能够区分岩石圈和地壳;认识到:岩石圈≠地壳,且地壳是岩石圈的一部分。

承转:人类活动受地表形态的影响,而岩石圈是形成地表形态的基础,因而,我们先来认识一下岩石圈的具体情况。

新课教学设计

第一课时:

第二单元从地球圈层看地理环境

第一节岩石圈与地表形态

一、地球内部圈层和岩石圈的结构

(一)地球内部圈层:

展示:熟鸡蛋的内部结构图

思考:熟鸡蛋能够切开看其内部结构,地球不可能切开来看,那该如何划分地球内部圈层?

地壳运动、岩浆活动、地震等

使地表变的高低起伏

外力作用

地球外部的

太阳能

风化、侵蚀、搬运和堆积作用

使地表趋于缓和平坦

(教师总结)地壳及其表面形态的变化是内、外力共同作用的结果,而且内力起主导作用。

(承转)“人过留名,雁过留声”,既然地壳处在不断运动之中,那么必然会在地壳的岩层中留下一些痕迹。

(一)内力作用的“足迹”

情感态度与价值观:

1.通过三大岩石的转化和地壳物质循环知识的学习,树立物质的运动性的辩证唯物主义思想观念,认识世界万物是相互联系的,是发展变化的。

2.通过对地质构造意义的学习和人类活动对地表形态的影响,培养遵循自然规律办事的观念,提升科学素养。

学情分析(学生对教学内容的熟悉把握情况)

教学重点、难点分析

展示:风力侵蚀的地貌图,观察分析地貌的特点

②风力沉积:风在搬运过程中,当风力减小或气流受阻时,风少就会沉积,形成沙丘沙垄等的风积地貌。

思考:沙丘的迎风坡和背风坡的坡度有何不同?

承转:除了流水作用与风力作用外,还有哪些外力对地貌产生着巨大影响?它们作用下的地貌会是怎样的呢?

阅读:P34知识窗,了解冰川、海浪侵蚀形成的地貌类型及分布位置。

二、岩石圈的组成与物质循环

(一)岩石圈的组成

1、岩浆岩

2、沉积岩

3、变质岩

(二)岩石圈的物质循环

1、岩石圈物质循环过程

2、岩石圈物质循环的意义

第二课时:

三、内、外力作用与地表形态变化

(一)内力作用的“足迹”

1、地质构造的定义

2、地质构造的类型

(1)褶皱

(2)断层

(二)外力作用与地表形态

1、外力作用类型:流水、风、冰川、海浪、重力;

(3)冰川作用、海浪作用对地表形态的影响

①冰川侵蚀地貌:(分布于高纬度、高海拔地区)

冰斗、角峰、冰川U形谷、峡湾。

②冰川沉积地貌:(分布于高纬度、高海拔地带)

冰碛垄、冰碛湖、冰碛丘陵。

4海浪侵蚀地貌:海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等。

展示:冰川和海浪作用形成的地貌

(4)人类活动与地表形态

展示:展示图片,说明人类活动与地表形态的关系,从正反两方面分析人类活动对地表形态的影响。

展示:流水堆积地貌图,包括:洪积扇、冲积扇、冲积平原和河口三角洲。

思考:以河流为例,上、中下游、河口处外力作用与形成的地貌有何差异?冲击扇、冲击平原、三角洲的位置有何不同?

总结:上游,因流水侵蚀形成峡谷;中下游,因流水搬运形成河漫;河口,因流水沉积形成三角洲。

(2)风力作用对地表形态的影响

①风力侵蚀:,吹蚀地表,形成风蚀蘑菇、风蚀洼地等风蚀地貌。

常见岩石:玄武岩、花岗岩

展示:玄武岩和花岗岩的图片,引导学生观察岩石的特点,使学生能够区分最典型的两种岩浆岩。

2、沉积岩

结合课本P28,合作探讨下列问题:

①沉积岩是如何形成的?

②沉积岩有什么特征?

展示:沉积岩形成过程;让学生思考讨论,沉积岩的形成过程及所需的条件;

常见岩石:砾岩、砂岩、页岩;石灰岩;煤炭等

(3)下列地区中地壳厚度最小的是()

A、喜马拉雅山B、黄土高原

C、大西洋D、长江三角洲

(4)读某地址剖面示意图,回答下列问题

①写出字母表示的褶皱类型:AB,A顶部缺失的原因是。

②褶皱构造上的覆盖岩层是形成的。这个地方的地壳运动状况是。受过的外力作用有:

③如果要寻找油气,应在中找,要寻找地下水,应在中找。

2、岩石圈物质循环的意义

活动:分组合作讨论,完成P26活动图2-1-8岩石圈物质循环示意图。

(小结):回顾本节课所学知识点,归纳出重难点

第二课时:

导入:两千万年以来,珠穆朗玛峰地区抬升了大约两万米,但珠穆朗玛峰海拔只有8848米。黄河每年将16亿吨泥沙输往下游,大部分注入渤海,但千百万年来,渤海的轮廓并没有太大的变化。上述现象说明什么问题?

5、内外力作用的比较

分别从内外力作用的能量来源、表现形式、对地表的影响和相互关系来进行比较。

小结:回顾本节知识点,重难点

师生互动设计

1、指导学生完成图2-1-2地球内部圈层结构示意图,讨论、互动交流地球的内部圈层结构;

2、指导学生读图2-1-3,,区分岩石圈与地壳;

3、指导学生读图2-1-5,,学生思考讨论沉积岩的形成过程;

1.运用课本插图说明地球的圈层结构,提高运用读图观察法学习地理知识的能力。

2.通过对图表的阅读分析,学会从中提取信息的基本方法,并使学生逐步掌握运用地理图表和地理数据分析、说明问题的技能。

3.通过实验探究活动,逐步学会运用基本的地理原理探究地理过程、地理成因以及地理规律等,进一步掌握地理学习和地理研究的方法。

三、内、外力作用与地表形态

内力作用和外力作用不断地改变着地表形态,形成千姿百态,丰富多彩的地貌景观。

展示:各种各样的不同地貌景观图片

阅读教材P29,分组合作讨论,内、外力作用的特点及相互关系,完成表格内容。简单了解内外力作用对地表形态的影响。

地质作用

主要能量来源

表现形式

对地表形态的影响