初中文言文考前演练:《潍县署中寄舍弟墨第一书》(含题目和答案)

潍县署中寄舍弟墨第一书

潍县署中寄舍弟墨第一书读书以过目成诵为能,最是不济事。

眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也。

千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

且过辄成诵,又有无所不诵之陋。

即如《史记》百三十篇中,以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中,又以钜鹿之战、鸿门之宴、垓下之会为最。

反覆诵观,可欣可泣,在此数段耳。

若一部《史记》,篇篇都读,字字都记,岂非没分晓的钝汉!更有小说家言,各种传奇恶曲,及打油诗词,亦复寓目不忘,如破烂厨柜,臭油坏酱悉贮其中,其龌龊亦耐不得!翻译读书把看一遍就能背诵作为值得炫耀的能力,这是最不能成事的。

眼里看明白了,心里匆匆而过,内心留下的并不多,来来往往地应付不过来,就像看歌舞场中的美女,看一眼就过去了,和我又有什么相关呢?自古以来看一遍就能背诵的人,有谁像孔子那样的?孔子读《周易》,翻来覆去地读,使穿连《周易》竹简的皮条断了好几次,不知翻阅过几千几百遍,《周易》精微的语言,深刻的道理,越探究越明白,越钻研越深入,越深入越不知它的穷尽所在。

即使是不用学习而懂得道理、发于本愿从容不迫地实行的圣人,也不会停止放弃刻苦勤奋地学习人情事理的基本常识。

苏东坡读书不需要第二遍,然而他在翰林院读《阿房宫赋》时却读到四更还不停,掌管翰林院的老官吏认为他很苦,苏东坡却十分畅快,不感到疲倦。

这难道是凭着看一遍就能背诵就能完成的事情吗!只有虞世南、张睢阳、张方平等人,他们一生读书从不读第二遍,因此最终没有写出什么好文章。

并且看一遍就背诵还会产生没有书不背诵的陋习,就像《史记》一百三十篇中,要数《项羽本纪》写得最好,而《项羽本纪》中,又要数钜鹿之战、鸿门之宴和垓下之会写得最好。

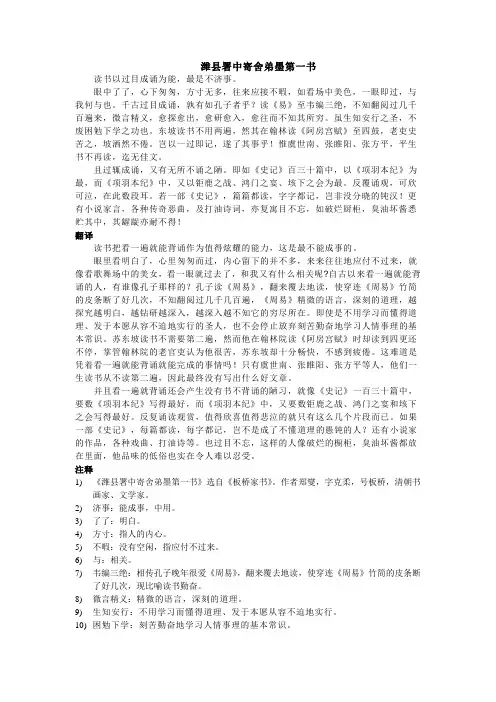

潍县署中寄舍弟墨第一书练习整理要点

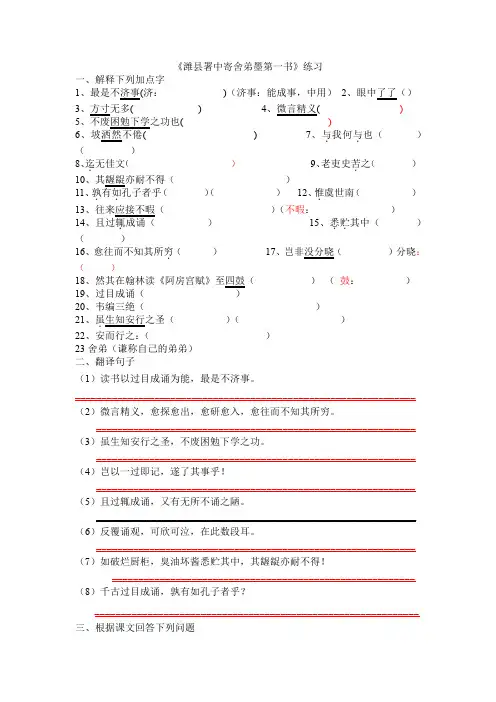

《潍县署中寄舍弟墨第一书》练习一、解释下列加点字1、最是不济.事(济:对事情有益)(济事:能成事,中用)2、眼中了了(明白)3、方寸无多(人的内心)4、微言精义( 精微的语言,深刻的道理)5、不废困勉下学之功也(刻苦勤奋地学习人情事理的基本常识)6、坡洒然不倦( 畅快的样子)7、与.我何与.也(和)(相关)8、迄.无佳文(始终,一直)9、老吏史苦.之(以……为苦)10、其龌龊亦耐不得(不干净,这里有品位低俗的意思)11、孰.有如.孔子者乎(谁)(及,比得上)12、惟.虞世南(只,只是)13、往来应接不暇(原形容景物繁多,来不及观赏。

后多形容来人或事情太多,应付不过来。

)(不暇:没有空闲,指应付不过来。

)14、且过辄.成诵(就)15、悉贮..其中(都)(存放,放置)16、愈往而不知其所穷.(穷尽)17、岂非没分晓(不懂道理)分晓:(道理)18、然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓(四更,指凌晨1—3点)(鼓:古代夜间计时单位“更”的代称。

)19、过目成诵(看过一遍就能背下来。

形容记忆力强。

)20、韦编三绝(韦编:用熟牛皮绳把竹简编联起来;三:概数,表示多次;绝:断。

韦:皮革。

编连竹简的皮绳断了多次,比喻读书勤奋。

)21、虽.生知安行之圣(即使)(不用学习而懂得道理)22、安而行之:(发于本愿从容不迫地实行)23舍弟(谦称自己的弟弟)二、翻译句子(1)读书以过目成诵为能,最是不济事。

有些人读书把看过一遍就能背诵当作(一种)才能,这是最无益处的。

(2)微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

(书中)精微的语言,深刻的道理,越是探究越是有所发现,越是钻研越是深入,越是深入进去就越是不知道它们多么奥妙。

(3)虽生知安行之圣,不废困勉下学之功。

即使是(象孔子这样)生下来就明理,就行大道的圣人,也不停止刻苦学习的努力。

(4)岂以一过即记,遂了其事乎!怎么能因为看了一遍就可以记住,于是就结束继续学习呢?(5)且过辄成诵,又有无所不诵之陋。

初中重点文言文考前实战强化训练题:潍县署中寄舍姐墨第一书

初中重点文言文考前实战强化训练题:潍县署中寄舍姐墨第一书题目一潍县署中寄舍姐,墨第一书。

其文细密如悬丝,墨迹若有神。

请根据此墨第一书回答以下问题:1. 请简述墨第一书的特点和印象。

2. 墨迹为什么被形容为"若有神"?3. 你认为墨第一书与现代书法有何区别和共同点?题目二请根据以下句子,填入正确的字或词语:1. "墨第一书"的字体细密如悬丝。

2. 他的书法墨迹令人惊叹,若有神般的魅力。

3. 现代书法和墨第一书都注重笔画的流畅性和整齐度。

题目三请将以下句子改写为文言文:1. "你的书法真好" -> _________________。

2. "他的字迹非常漂亮" -> _________________。

3. "这幅作品给我留下了深刻印象" -> _________________。

题目四请阅读以下短文,并回答问题:潍县署中寄舍姐的墨第一书在真迹中多见,在雅意上不次于其它墨。

该墨首体娟秀清瘦,章法得当,笔画楷正,著骨韧理群,楷笔结构雄强有力,勾勒神韵者多于其它。

贫而有润,故能使字眉立墨,促字宜远,神情可感遥相应。

楷书瘦而白,墨色,圆润些则鲜艳,水墨减宜。

字笔可白而厚,则结骨劲,手势有力。

所以手之技能者,谓之扣墨。

1. 墨第一书在雅意上是否次于其他墨?为什么?2. 简述墨第一书的特点和结构。

3. 为什么字笔可白而厚?4. 请解释 "谓之扣墨" 这句话。

题目五请根据以下图片写一段描述:参考答案题目一1. 墨第一书的特点是细密如悬丝,墨迹若有神,给人以深刻印象。

2. 墨迹被形容为"若有神",是因为它充满生机和灵气,具有一种超越常人的魅力。

3. 墨第一书与现代书法相比,可能在字体和用墨上有所不同,但都注重于书写的技巧和艺术表现。

a19-初中讲义文言文复习-淮县署中寄舍弟墨第一书

淮县署中寄舍弟墨第一书

读书只读一遍便能背诵作为值得肯定的能力,其实是最于事无补的。 眼里看的清楚,心里匆匆而过,其实留在心中的并不多,因为来来往往频繁而应付不过来,好像 看着歌舞场里的美女,看上一眼就过去了,对于我又有什么关系呢? 自古以来,过目成诵的人,有谁 赶得上孔子呢?孔子读《周易》,翻来覆去,使穿连《周易》竹简的皮条都断了好几次,不知他翻阅 过几千百遍啊!从而对《周易》精微的语言,深刻的道理,越探究越清楚,越钻研越深刻,越深入越 不知它们的奥妙。即使是生而知之、安而行之的圣人,也不会停止刻苦勤奋的学习人情事理的基本常 识。苏东坡读书一般不需要超过两遍,但是他在翰林院读《阿房宫赋》到四更天,掌管翰林院的老吏 觉得他读书辛苦,可苏东坡却畅快不倦。怎能因为看一遍能记住就结束学习!只有虞世南、张睢阳、 张方平等人,读过的书一生不看第二遍,因此最终也没有写出好文章。 何况过目成诵还会有什么东西都记诵的弊端,例如《史记》130篇中,以《项羽本纪》写得最好, 而《项羽本纪》中,又以巨鹿之战、鸿门之宴和垓下之会写得最好。反复诵读使人欣喜悲泣的就这么 几段罢了。如果一部《史记》,篇篇都读,字字都记,难道不是一个不懂读书方法的蠢人!还有小说 家的作品,各种品位低俗的戏曲及打油诗。如果也都过目不忘,(这样的人)就像一个破烂的橱柜, 臭油坏酱都放在里面,他的品味低俗也是让人难以忍受的。

精品

a19-初中文言文 复习-淮县署中寄 舍弟墨第一书

淮县署中寄舍弟墨第一书

• 选自《板桥家书》郑燮(zhèng xiè),字克 柔,号板桥。清朝书画家,文学家。扬州 八怪之一 诗、书、画三绝。

• 中心思想:本文是一封家信,也是一篇出 色的驳论文。文章引用具体事例,批驳了 “读书以过目成诵为能”、“无所不诵” 的观点,告诉我们读书应当树立深入研究

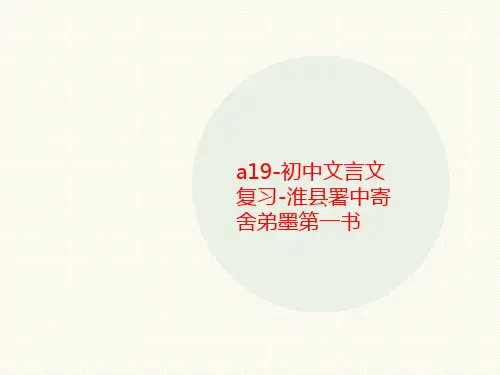

潍县署中寄舍弟墨第一书期末复习

《潍县署中寄舍弟墨第一书》练习一、解释下列加点字1、最是不济.事(济:)(济事:能成事,中用)2、眼中了了()3、方寸无多( )4、微言精义()5、不废困勉下学之功也()6、坡洒然不倦)7、与.我何与.也()()8、迄.无佳文()9、老吏史苦.之()10、其龌龊亦耐不得()11、孰..()()12、惟.虞世南()13、往来应接不暇()(不暇:)14.)15、悉贮..其中()()16、愈往而不知其所穷.()17、岂非没分晓()分晓:()18、然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓()(鼓:)19、过目成诵(20、韦编三绝()21、虽.生知安行之圣()()22、安而行之:()23舍弟(谦称自己的弟弟)二、翻译句子(1)读书以过目成诵为能,最是不济事。

________________________________________________________________ (2)微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

____________________________________________________________ (3)虽生知安行之圣,不废困勉下学之功。

____________________________________________________________ (4)岂以一过即记,遂了其事乎!____________________________________________________________(5)且过辄成诵,又有无所不诵之陋。

________________________________________________________________ (6)反覆诵观,可欣可泣,在此数段耳。

____________________________________________________________ (7)如破烂厨柜,臭油坏酱悉贮其中,其龌龊亦耐不得!_________________________________________________________ (8)千古过目成诵,孰有如孔子者乎?_____________________________________________________________ 三、根据课文回答下列问题1、本文选自《》,作者是朝(朝代)(人名),字____他是我国著名的______ 家,_______ 家。

【优质文档】潍县署中寄舍弟墨第一书(节选)阅读答案-word范文 (2页)

【优质文档】潍县署中寄舍弟墨第一书(节选)阅读答案-word范文

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!

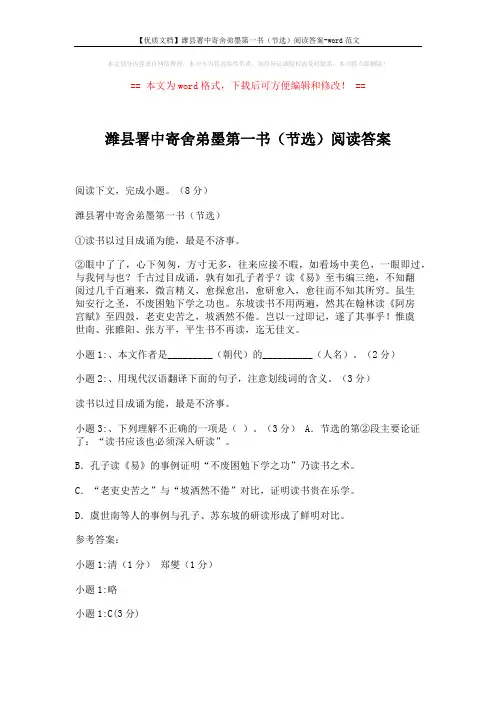

== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 潍县署中寄舍弟墨第一书(节选)阅读答案

阅读下文,完成小题。

(8分)

潍县署中寄舍弟墨第一书(节选)

①读书以过目成诵为能,最是不济事。

②眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也?千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻

阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生

知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房

宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞

世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

小题1:、本文作者是_________(朝代)的__________(人名)。

(2分)

小题2:、用现代汉语翻译下面的句子,注意划线词的含义。

(3分)

读书以过目成诵为能,最是不济事。

小题3:、下列理解不正确的一项是()。

(3分) A.节选的第②段主要论证了:“读书应该也必须深入研读”。

B.孔子读《易》的事例证明“不废困勉下学之功”乃读书之术。

C.“老吏史苦之”与“坡洒然不倦”对比,证明读书贵在乐学。

D.虞世南等人的事例与孔子、苏东坡的研读形成了鲜明对比。

参考答案:

小题1:清(1分)郑燮(1分)

小题1:略

小题1:C(3分)。

《潍县署中寄舍弟墨第一书》巩固练习题九下 带答案.doc

中考复习之课内文言文:《潍县署中寄舍弟墨第一书》参考答案三、习题A套1.孔子;苏轼。

2.读书把看了一遍就能背诵作为值得肯定的能力,(其实)是最不能成事/不中用的。

(关键词:以、为、济事)3.C(错在作者认为《项羽本纪》是其中最好的,但并没有说其余各篇不值一读)B套1.清;板桥。

2.怎么能因为看一遍就能记诵,就草草结束学习呢!(关键字:以、过、遂、了)3.A(文意是“眼里看得清楚”)C套1.郑燮/郑板桥。

2.看了一眼就过去了,和我有什么相关呢?(关键字:何、与2)3.B(是因为缺少深入研读的精神)四、考题链接2011届静安二模卷1、板桥;清。

2、怎么能因为看一遍就能记诵,就草草结束学习呢!(关键字:以、过、遂、了)3、C(A错在作者否定的是“读书以过目成诵为能”的观点;B错在“眼前蒙眬”,应该是“眼睛看得清楚”;D错在“不再读书”,应该是“书不读第二遍”)2012届普陀一模卷1、清;郑燮。

2、读书把看了一遍就能背诵作为值得肯定的能力,(其实)是最不能成事/不中用的。

(关键词:以、为、济事)3、C(证明的是深入研读带给人心灵的满足和幸福)2013届一模卷A卷1. 清郑燮2. 越是深入进去就越是不知道《周易》/它的尽头。

(往,其,穷)3. C(错在第③段作者反对“无所不诵”,主张读书须选择精华。

)2014届二模卷D卷1.(2分)清郑燮(郑板桥)2.(3分)越是深入进去就越是不知它的尽头3.(3分)B(错在“读书多从而获益多”,应是“匆匆而读,其实什么收获也没有”。

)2017届徐汇一模8.(2分)清 9.(2分)B10.(4分)(1)深入研究(2)选择精华1。

潍县署中寄舍弟墨第一书

代它的, 指橱柜的

那(种)

如破烂厨柜,臭油坏酱悉贮其中,其龌

能够 不干净,这里有品 位低俗的意思。

龊亦耐不得! 就像(一个)破烂的厨房柜子,发臭的 油、腐坏的酱全都贮藏在里面,那种品 味的低俗也(实在令人)不能够忍受。

字词句归纳

1、平生书不再读: 句式:否定句宾语前置, 解释:“平生不再读书”, 平常生平读书从不读第二遍

潍县署中寄舍弟墨第一书

郑燮

释题:在潍县的官署中寄 给弟弟郑墨的第一封家信。

课文翻译

对事情有利、 作为、 把 有益 当作 读书以过目成诵为能,最是不济事。 能成事,中用 过目成诵: 看了一遍就能背诵出来,形容记忆力强。

读书把看一遍就能背诵出来作为(值得肯 定的)能力,(其实)是最不中用的。

指人的内心 明白 眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接 没有空闲,指 空闲 应付不过来 和 相关 不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与 也?千古过目成诵,孰有如孔子者乎? …的 应接不暇:一路上风景优美,看不过来。后来 也形容人或事情太多,接待应付不过来。 眼里(看得)明白,心中匆匆而过,留在心中的 并不多,来来往往频繁而应付不过来,就像看歌 舞场中的美女,(看上)一眼就过去了,和我又 有什么相关呢?自古以来过目成诵的人,有谁比 得上孔子呢?

出现,文 表顺接, 了 形作动, 深 中指明白 就 入 解 穷尽 愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。 出生 懂 实 停止 的 诞生 得 行 的 虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

刻苦勤奋地学习人情事理的基本常识 越探索越明白,越钻研越深入,越是前行就越是 不了解它的尽头。即使是生下来不用学习就懂得 道理,发于本愿从容不迫地实行道理的圣人,也 不会停止刻苦勤奋地学习人情事理的基本常识的 努力。

潍县署中寄舍弟墨第一书

潍县署中寄舍弟墨第一书读书以过目成诵为能,最是不济事。

眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也。

千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

且过辄成诵,又有无所不诵之陋。

即如《史记》百三十篇中,以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中,又以钜鹿之战、鸿门之宴、垓下之会为最。

反覆诵观,可欣可泣,在此数段耳。

若一部《史记》,篇篇都读,字字都记,岂非没分晓的钝汉!更有小说家言,各种传奇恶曲,及打油诗词,亦复寓目不忘,如破烂厨柜,臭油坏酱悉贮其中,其龌龊亦耐不得一、解释下列加点字1、最是不济.事( )2、眼中了了..( )3、方寸....( )..无多( ) 4、微言精义5、不废困勉下学..不倦( ) ....之功也( ) 6、坡洒然7、与我何与.也( )8、迄.无佳文( ) 9、老吏史苦.之( )10、其龌龊..亦耐不得( )11、孰.有如.孔子者乎( ) 12、惟.虞世南( )13、往来应接不暇....( )14、且过辄.成诵( ) 15、悉贮..其中( )16、愈往而不知其所穷.( ) 17、岂非没分晓...( )18、然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓..( ) 19、过目成诵( )20、韦编三绝( )21、虽生知安行....之圣( )二、翻译句子(1)读书以过目成诵为能,最是不济事。

(2)微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

______________________________________(3)虽生知安行之圣,不废困勉下学之功。

______________________________________(4)岂以一过即记,遂了其事乎!______________________________________(5)且过辄成诵,又有无所不诵之陋。

二0 潍县署中寄舍弟墨第一书(题集)(题及答案)

【课内文言复习题集】二0 潍县署中寄舍弟墨第一书一、课文相关文学常识1.作者:郑燮,号板桥,清代著名书画家、文学家。

擅画兰竹。

2.重要链接:①苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋文学家。

和父苏洵、弟苏辙并称“三苏”,且同位于唐宋八大家之列。

课内我们学过他的作品:《黠鼠赋》(文)、《记承天夜游》(文)、《饮湖上初晴后雨》(诗)、《江城子•密州出猎》(词)。

②孔子,春秋时期思想家,儒家学派创始人,被尊称为“至圣”、“万世师表”。

记录他和弟子言行思想的著作是《论语》。

课内与其相关的作品是《孔孟论学》(前四则)。

③《史记》,我国第一部纪传体通史,西汉时期司马迁著。

“史家之绝唱,无韵之《离骚》”(鲁迅评价)。

课内我们学过的《陈涉世家》即选自《史记》。

二、课文分析1.主旨:这封家信批驳了“读书以过目成诵为能”的观点,提出读书应当择其精华,深入研读。

2.段意:①第一段明确提出反对“读书以过目成诵为能”的观点。

②第二段指出过于强调过目成诵,会有印象不深刻的弊端。

以孔子、苏轼的正面事例,虞世南等人的反面事例,论证了读书应当深入研究。

③第三段指出过于强调过目成诵,会有无所不诵、泥沙俱下的弊端。

以《史记》的正面事例,“小说家言”等反面事例,论证了读书应择其精华。

3.写作方法:例证法和对比论证法。

三、习题A套阅读《潍县署中寄舍弟墨第一书》全文,完成练习(语段略,共计8分)1.文中“韦编三绝”用的是孔子(人名)的典故;东坡则是苏轼(人名)的号。

(2分)2.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点词语的含义:(3分)读书以.过目成诵为能,最是不济事。

读书把看了一遍就能背诵作为值得肯定的能力,(其实)是最不能成事/不中用的。

(关键词:以、为、济事)3.下列对文意理解不.正确..的一项是(C)(3分)A.作者用东坡的例子证明读书要真正有所得,必须反复研读。

B.作者认为虞世南等人没有佳作传世,和他们“书不再读”的陋习有关。

C.作者认为,《史记》中除了《项羽本纪》,余者并不值得一读。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

初中文言文考前演练(1)潍县署中寄舍弟墨第一书①读书以过目成诵为能,最是不济事。

②眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也?千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

③且过辄成诵,又有无所不诵之陋。

即如《史记》百三十篇中,以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中,又以钜鹿之战、鸿门之宴、垓下之会为最。

反覆诵观,可欣可泣,在此数段耳。

若一部《史记》,篇篇都读,字字都记,岂非没分晓的钝汉!更有小说家言,各种传奇恶曲,及打油诗词,亦复寓目不忘,如破烂厨柜,臭油坏酱悉贮其中,其龌龊亦耐不得!8.上文作者是朝代的书画家、文学家(人名)。

(2分)9.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点词的含义(3分)愈往而不知其.所穷。

10.下列理解不正确的一项是(3分)A.第①段作者提出“过目成诵为能,最是不济事”的观点。

B.第②段作者以孔子等名人事例论证深入研读的重要。

C.第③段作者指出“无所不诵”、“反覆诵观”的必要。

D.作者写此家书的目的是引导子弟树立正确的读书观。

初中文言文考前演练(2)潍县署中寄舍弟墨第一书(节选)①读书以过目成诵为能,最是不济事。

②眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也。

千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

9.本文作者是(朝代)的(人名)。

(2分)10.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点词的含义(3分)读书以.过目成诵为能,最是不济事。

11.下列理解有误的一项是( )(3分)A.第②段主要论证了“读书应该也必须深入研读”。

B.孔子读《易》的事例证明“不废困勉下学之功”乃读书之本。

C.“老吏史苦之”与“坡洒然不倦”对比,证明读书贵在乐学。

D.虞世南等人的事例与孔子、苏东坡的研读形成了鲜明的对比。

初中文言文考前演练(3)潍县署中寄舍弟墨第一书(节选)读书以过目成诵为能,最是不济事。

眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也?千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

9.选文的作者郑燮,号,是朝书画家、文学家。

(2分)10.用现代汉语翻译下面的句子(3分)岂以一过即记,遂了其事乎!11.下列对选文理解正确的一项是(3分)A.第一节明确表达了作者对“过目成诵”的记忆力的轻视与否定。

B.第二节开头指出,读书若“一眼即过”,往往眼前蒙眬,心里茫然,难以留下印象。

C.第二节接连以两位天赋过人的先贤为例,阐述了深入研读给心灵带来的收获和满足。

D.第二节又以虞世南等三人成名后不再读书导致终无佳作传世的例子,从反面论证了观点。

初中文言文考前演练(4)①读书以过目成诵为能,最是不济事。

②眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也?千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

8.本文作者是(朝代)的__________(人名)。

(2分)9.用现代汉语翻译下面的句子(3分)愈往而不知其所穷。

____10.下列理解不正确...的一项是(3分)A.第①段提出“读书以过目成诵为能,最是不济事”。

B.第②段以“如看场中美色”比喻读书多从而获益多。

C.作者以孔子读《易》阐明要读书千遍,探其深意。

D.作者以虞世南等人的示例从反面强调要深入研读。

初中文言文考前演练(5)潍县署中寄舍弟墨第一书读书以过目成诵为能,最是不济事。

眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也。

千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

且过辄成诵,又有无所不诵之陋。

即如《史记》百三十篇中,以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中,又以钜鹿之战、鸿门之宴、垓下之会为最。

反覆诵观,可欣可泣,在此数段耳。

若一部《史记》,篇篇都读,字字都记,岂非没分晓的钝汉!更有小说家言,各种传奇恶曲,及打油诗词,亦复寓目不忘,如破烂厨柜,臭油坏酱悉贮其中,其龌龊亦耐不得!8.选文选自《_____________》(书名)。

本文题目中“舍弟”是古代人对自己弟弟的称呼,那么古代人称自己的哥哥应该是___________。

(2分)9.对文中画线句解释正确的一项是_______(3分)A.越是往前走就越不知路通向那里。

B.越是往前走就越是不知路的尽头。

C.越是深入进去就越不知它怎么穷尽。

D.越是深入进去就越是不知它的尽头。

10.,主张《史记项羽本纪》中,以钜鹿之战、鸿门之宴、垓下之(4分)初中文言文考前演练(6)潍县署中寄舍弟墨第一书郑燮读书以过目成诵为能,最是不济事。

眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也?千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

7.下面两个句子中划线词语的意思相同的一项是(2分)A.眼中了了不了了之B.方寸无多方寸之地C. 应接不暇自顾不暇D.平生书不再读素昧平生8.用现代汉语翻译划线的句子。

(2分)老吏史苦之9.关于上文内容的理解,下列说法错误的一项是(2分)A.作者认为读书人记忆力强是不值得肯定的。

B.孔子与苏轼读书的例子是作者用以批驳错误观点的事实论据。

C.“困勉下学”的学习态度,是作者肯定的。

D.末句以三个名家“迄无佳文”的例子从反面批驳错误的观点。

初中文言文考前演练(6)潍县署中寄舍弟墨第一书(节选)①读书以过目成诵为能,最是不济事。

②眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也?千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

9.本文作者是(朝代)的(人名)。

(2分)10.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点词的含义(3分)读书以过目成诵为.能,最是不济.事。

11.下列理解不正确的一项是()(3分)A.节选的第②段主要论证了:“读书应该也必须深入研读”。

B.孔子读《易》的事例证明“不废困勉下学之功”乃读书之本。

C.“老吏史苦之”与“坡洒然不倦”对比,证明读书贵在乐学。

D.虞世南等人的事例与孔子、苏东坡的研读形成了鲜明对比。

初中文言文考前演练(7)潍县署中寄舍弟墨第一书①读书以过目成诵为能,最是不济事。

②眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也?千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

③且过辄成诵,又有无所不诵之陋。

即如《史记》百三十篇中,以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中,又以钜鹿之战、鸿门之宴、垓下之会为最。

反覆诵观,可欣可泣,在此数段耳。

若一部《史记》,篇篇都读,字字都记,岂非没分晓的钝汉!更有小说家言,各种传奇恶曲,及打油诗词,亦复寓目不忘,如破烂厨柜,臭油坏酱悉贮其中,其龌龊亦耐不得!9.上文作者是朝代的书画家、文学家(人名)。

(2分)10.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点词的含义(3分)愈往而不知其.所穷。

11.下列理解不正确的一项是(3分)A.第①段作者提出“过目成诵为能,最是不济事”的观点。

B.第②段作者以孔子等名人事例论证深入研读的重要。

C.第③段作者指出“无所不诵”、“反覆诵观”的必要。

D.作者写此家书的目的是引导子弟树立正确的读书观。

初中文言文考前演练(8)潍县署中寄舍弟墨第一书读书以过目成诵为能,最是不济事。

眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇,如看场中美色,一眼即过,与我何与也?千古过目成诵,孰有如孔子者乎?读《易》至韦编三绝,不知翻阅过几千百遍来,微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷。

虽生知安行之圣,不废困勉下学之功也。

东坡读书不用两遍,然其在翰林读《阿房宫赋》至四鼓,老吏史苦之,坡洒然不倦。

岂以一过即记,遂了其事乎!惟虞世南、张睢阳、张方平,平生书不再读,迄无佳文。

且过辄成诵,又有无所不诵之陋。

即如《史记》百三十篇中,以《项羽本纪》为最,而《项羽本纪》中,又以钜鹿之战、鸿门之宴、垓下之会为最。

反覆诵观,可欣可泣,在此数段耳。

若一部《史记》,篇篇都读,字字都记,岂非没分晓的钝汉!更有小说家言,各种传奇恶曲,及打油诗词,亦复寓目不忘,如破烂厨柜,臭油坏酱悉贮其中,其龌龊亦耐不得!9.选文出自《______________________》,作者是____________(人名)。

(2分)10.翻译文中画线句,注意加点词的含义。