颈动脉内中膜厚度(IMT)和斑块大小变化

高血压患者室间隔厚度、颈动脉内-中膜厚度及同型半胱氨酸的关系

高血压患者室间隔厚度、颈动脉内-中膜厚度及同型半胱氨酸的关系张涛【摘要】目的:应用彩色多普勒超声分析不同室间隔厚度的高血压患者颈动脉内-中膜厚度(IMT)及测血浆同型半胱氨酸的变化.方法:选择高血压患者45例,心脏超声检测非室间隔肥厚组20例,室间隔肥厚组25例,应用超声诊断仪检测颈动脉IMT及测血浆HCY浓度.结果:室间隔肥厚组较非室间隔肥厚组IMT明显增厚.室间隔厚度与IMT呈正相关,血浆HCY浓度与血压值成正相关,与室间隔肥厚无明显相关性.结论:高血压室间隔增厚患者颈动脉损害程度更甚,心脏和血管的超声检查可提示高血压的损害程度.同型半胱氨酸增高可能是高血压形成原因之一.%Objective: Investigate the corclation of carotid artery-medial thickness (IMT) , ventricular septal thickness and the plasma homocysteine (HCY) of hypertensive patients by color Dopplcr ultrasonography. Methods: 45 hypertensive patients, including 20 non-scptal hypertrophy cases and 25 septal hypertrophy cases detected by cardiac ultrasound, ultrasonic diagnostic apparatus dctccdcd the carotid artery IMT and plasma HCY concentration. Results; IMT was significantly thicker in septal hypertrophy group than in the non-scptal hypertrophy group. The carotid artery IMT was positively related to ventricular septal thickness. The plasma HCY concentration was positively correlated with blood pressure, but no significant correlation with ventricular septal hypertrophy. Conclusion; The damage of carotid artery was more severe in hypertensive ventricular septal hypertrophy patients. Cadiac and vascular ultrasound could prompteach other for the extent of damage in hypertension. Increased homocysteine may be one of the reasons for hypertension.【期刊名称】《陕西医学杂志》【年(卷),期】2012(041)011【总页数】3页(P1464-1466)【关键词】高血压/病理生理学;室间隔;颈内膜中层厚度;半胱氨酸/分析;超声检查【作者】张涛【作者单位】西安交通大学第一医院心血管内科,西安,710061【正文语种】中文【中图分类】R544高血压对心脏的损害主要表现为左室肥厚,高血压左室肥厚作为心血管疾病的独立危险因素日益受到重视,同型半胱氨酸(HCY)与高血压及动脉粥样硬化之间的关系日益受到关注。

颈动脉斑块疾病定义、阿司匹林、他汀类药物治疗指南、斑块治疗效果及预防颈动脉斑块措施

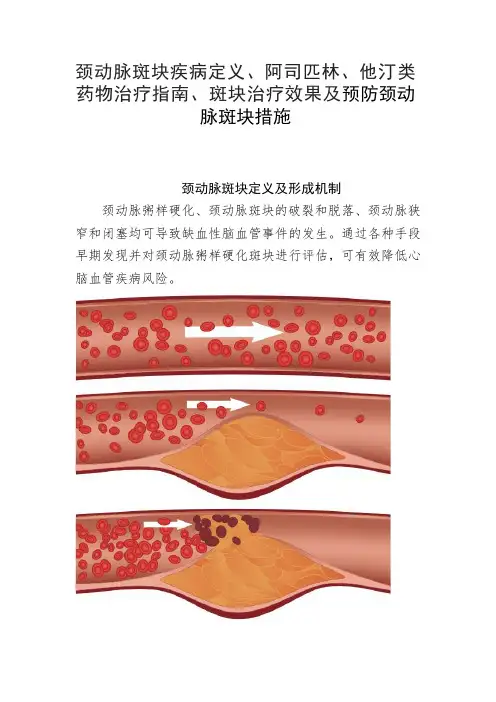

颈动脉斑块疾病定义、阿司匹林、他汀类药物治疗指南、斑块治疗效果及预防颈动脉斑块措施颈动脉斑块定义及形成机制颈动脉粥样硬化、颈动脉斑块的破裂和脱落、颈动脉狭窄和闭塞均可导致缺血性脑血管事件的发生。

通过各种手段早期发现并对颈动脉粥样硬化斑块进行评估,可有效降低心脑血管疾病风险。

图 1. 正常内膜→内膜增厚→斑块形成颈动脉斑块是一种动脉内膜下局灶性病变结构,定义为局部浸润动脉管腔 0.5 mm 以上,或局灶性内膜内侧增厚大于周围区域的 50%,或颈动脉内-中膜层(IMT)大于1.5 mm。

因颈动脉内-中膜层(IMT)在颈动脉粥样硬化的过程中最易被累及,临床上常通过测量 IMT 厚度作为诊断颈动脉硬化的主要标准:IMT < 1.0 mm 为正常;IMT 在 1.0~1.5 mm 为内-中膜增厚;IMT > 1.5 mm 为斑块形成。

表 1. 颈动脉内-中膜层(IMT)的厚度及诊断标准颈动脉斑块形成颈动脉斑块通常是动脉粥样硬化的特征性表现,动脉粥样硬化的发生有多种学说,目前主流学说是「内皮损伤-炎症反应」学说。

动脉硬化早期,在各类危险因素包括内皮损伤、脂质代谢异常、血流动力学改变的刺激下,大量低密度脂蛋白(LDL)被氧化为氧化低密度脂蛋白(oxLDL),单核细胞分化为巨噬细胞不断摄取 oxLDL 并转化为泡沫细胞。

大量泡沫细胞在动脉内膜聚集形成脂纹,随着病程进展,脂纹逐渐增大形成斑块,并在斑块表面出现胶原纤维的沉积,同时平滑肌细胞分泌大量的细胞外基质,从而形成厚薄不均的纤维帽。

纤维帽下的泡沫细胞、胆固醇、细胞外脂质等成分,构成了颈动脉粥样硬化斑块脂质核。

在动脉粥样硬化晚期,大量巨噬细胞等炎性细胞因子浸润血管壁,分泌基质金属蛋白酶(matrix metalloproteinases,MMPs),降解斑块细胞外基质中的胶原纤维,导致斑块破裂、出血、血栓形成,导致心脑血管事件的发生。

颈动脉斑块危险因素颈动脉斑块的危险因素分为可控制和不可控制两类。

超声检测颈动脉内-中膜厚度对脑梗死的预测价值

超声检测颈动脉内-中膜厚度对脑梗死的预测价值摘要】目的:研究超声检测颈动脉内-中膜厚度(IMT)对脑梗死的预测价值。

方法:2015年5月—2016年5月脑梗死患者48例作为实验组,另选取同一时期的健康体检者50例作为对照组,分别采用阿洛卡超声Prosound α7检查所有参与人员的颈动脉,探讨IMT值、斑块与脑梗死的关系。

结果:实验组颈动脉IMT值大于对照组,CCAD值(颈动脉管腔直径)小于对照组,斑块检出率(85.4%)高于对照组(24.0%),差异有统计学意义(P<0.01)。

结论:脑梗死可以通过超声检测颈动脉内-中膜厚度进行预测。

【关键词】超声检测;颈动脉内-中膜厚度;脑梗死【中图分类号】R445.1;R743.3 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2017)33-0183-01脑梗死是临床上常见的脑血管疾病,是由大脑局部区域脑部供血障碍引起的相应区域的功能障碍。

有研究显示,颈动脉粥样硬化与脑梗死的发生有着密切的关系[1]。

因此对颈动脉硬化斑块、评估颈动脉内-中膜厚度(IMT)对脑梗死的预测有着重要的临床意义。

现笔者就IMT值对脑梗死的预测价值进行探讨。

1.资料与方法1.1 临床资料2015年5月—2016年5月脑梗死患者48例作为实验组,符合脑梗死的诊断标准,排除合并肝肾功能障碍者,有冠心病或冠状动脉粥样硬化者[2]。

其中男性32例,女性16例,平均年龄(59.3±2.1)岁,平均体重(64.9±3.4)kg。

另选取同一时期的健康体检者50例作为对照组,男性33例,女性17例,平均年龄(58.7±2.6)岁,平均体重(65.3±3.1)kg。

所有参与本次研究者,均签署知情同意书。

将两组患者的临床资料经统计学软件检验,发现P>0.05,不会影响研究结果。

1.2 方法所有参与研究者均需进行多普勒超声检查颈动脉,仪器选择阿洛卡超声Prosound α7诊断仪。

颈动脉斑块大小的评估及药物应用详解

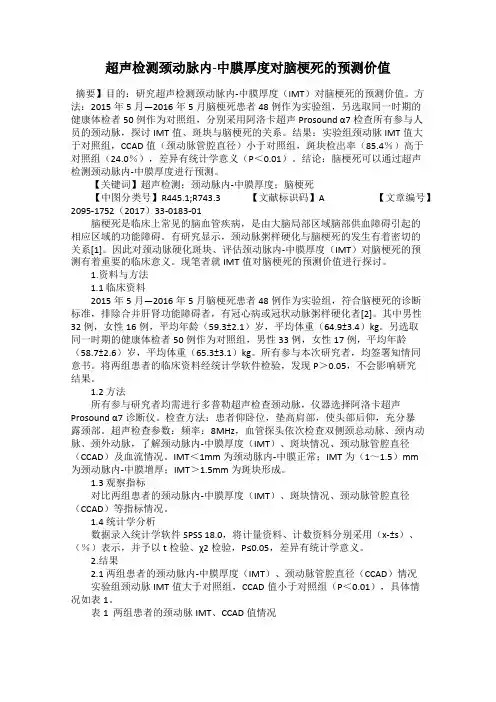

颈动脉斑块大小的评估及药物应用详解门诊经常看到这样的检查报告,那么这样的检查是否必要,这样的结果该如何处理?图. 颈动脉超声报告1、颈动脉斑块筛查是否必要?2015 年中国心血管病报告显示,脑卒中是目前我国城乡居民的首位死因,脑卒中患者中缺血性卒中占 80% 左右,其中 25%~30% 的颈动脉狭窄与缺血性脑卒中有着密切的关系。

而颈动脉狭窄的主要病因是动脉粥样硬化,约占 90% 以上。

因此 2014 年中华医学会健康管理学分会和《中华健康管理学杂志》共同发布了《健康体检基本项目专家共识》,将颈动脉超声检查作为筛查体检人群心血管病风险的推荐项目。

我国卫生计生委办公厅印发的《心血管疾病高危人群早期筛查和综合干预项目管理办法(试行)》中也将颈动脉超声检查作为心血管高危人群筛查项目。

2、颈动脉斑块筛查方法颈动脉斑块筛查方法包括血管造影、经颅多普勒、磁共振、CTA 等,虽然血管造影是诊断的金标准,但颈动脉超声检查属无创性检查,成本低、敏感度高、便捷、可重复性好,其可作为筛查首选的检查方法。

通过超声可以诊断动脉狭窄或闭塞的部位和程度并判断斑块的稳定性。

01. 颈动脉狭窄超声评价标准注:PSV 收缩期峰值血流速度;EDV 舒张末期血流速度;PSVICA/PSVCCA 颈内动脉PSV 与颈总动脉PSV 的比值02. 颈动脉斑块的测定在颈动脉分叉处近心端 1.0~1.5 cm 处,避开颈动脉斑块,测量内膜前缘到外膜前缘的垂直距离为颈动脉内中膜厚度(IMT)。

颈动脉IMT ≥ 1.0 mm 或分叉处IMT ≥ 1.2 mm 为内中膜增厚;当IMT 局限性≥ 1.5 mm,大于周围正常IMT 值至少0.5 mm,或大于周围正常IMT 值50% 以上,且凸向管腔的局部结构变化,可定义为动脉粥样硬化斑块形成。

图. 颈动脉内中膜厚度的测量方法(颈动脉血管腔内膜面的前缘到中膜-外膜面的前缘垂直距离)图. 斑块的测量方法(图 4A 为纵切面、图 4B 为横切面)03. 颈动脉斑块稳定性的测定通过斑块的形态、内部回声、表面纤维帽完整性等评估斑块是否稳定。

通心络胶囊治疗颈动脉硬化及斑块的临床观察

通心络胶囊治疗颈动脉硬化及斑块的临床观察摘要】目的探讨通心络胶囊对颈动脉硬化及斑块的影响。

方法 50 名颈动脉硬化患者随机分为2组,对照组给予常规治疗,治疗组在此基础上加用通心络,干预6 个月,测定颈动脉内-中膜厚度(IMT)和颈动脉斑块面积。

结果治疗组治疗6个月后,IMT 及粥样斑块面积显著下降,与治疗前及对照组治疗后的IMT 及粥样斑块面积相比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论通心络胶囊治疗颈动脉硬化及动脉斑块疗效显著,长期服用可以获得控制动脉斑块的作用。

【关键词】通心络胶囊;颈动脉硬化;IMT;动脉斑块动脉硬化是动脉的一种非炎症病变,主要累及体循环的大中型动脉,以主动脉、冠状动脉及脑动脉累及最多,是心脑血管疾病共同的病理基础,心脑血管事件的发生和动脉粥样斑块的稳定性与大小密切相关[1] 。

逆转和减少斑块的形成,稳定斑块的性质及减少斑块破裂出血以及血栓的形成,减少心脑血管事件是我们探索的重要课题。

在动脉粥样硬化的发生发展过程中,动脉内膜是最早累及的部位,颈动脉内-中膜厚度(IMT)及粥样斑块的有无已被公认是判定动脉硬化程度的可靠指标[2~5]。

通心络胶囊是在国内首先运用络病学说探讨血管病变病理机制及治疗研制的复方中药,因其治疗冠心病作用明显日益受到重视,多项研究发现通心络胶囊不仅具有益气活血,搜风通络的作用,还有明显改善血管内皮功能障碍;抑制动脉粥样硬化进程,稳定易损斑块;有效缓解血管痉挛;防治微血管病变具有独特优势[7]。

本研究就通心络胶囊对颈动脉硬化及斑块的影响进行观察,现报道如下:1 资料与方法1.1 研究对象 2010 年3 月至2010 年9 月在我院内科门诊及住院颈动脉硬化患者50 例,其中男性37 例,女性13 例,年龄58~74 岁,排除合并严重脏器功能衰竭;家族性高脂血症;妊娠及哺乳期的患者。

所有患者经颈动脉超声确诊为颈动脉硬化且测定所有患者颈部均有不同程度的硬化斑块。

老年糖尿病前期颈动脉内中膜厚度及血管内皮细胞功能的改变

金国玺 梁 冰1 毕娅欣 何 刚2 于 磊 胡小磊 张士荣 周 静 ( 蚌埠医学院第一附属医院内分泌科,安徽 蚌埠 23 Nhomakorabea004)

〔摘 要〕 目的 探讨老年糖尿病前期颈动脉内中膜厚度( IMT) 及血管内皮功能的变化并探讨其危险因素。方法 研究对象均为≥60 岁的老 年人,包括 26 名正常人、单纯空腹血糖受损( IFG) 26 例、糖耐量受损( IGT) 40 例及空腹血糖受损( IFG) 合并 IGT 患者 30 例,检测血糖、胰岛素、血脂 等临床指标,并以彩色多普勒超声测量受试者的颈动脉 IMT; 检测各组的内皮素-1( ET-1) 和一氧化氮( NO) 的水平。结果 ①IFG、IGT、IFG + IGT 三 组的 IMT 值、ET-1 和 NO 值均高于 NGT 组( 均 P < 0. 01) ,IFG + IGT 组的 NO 高于 IGT 组( P < 0. 05) 。②直线相关分析显示 IMT 与 BMI、NO、TG 正相 关( P < 0. 01) ; NO 与 FINS、2 h PBG、HOMAIR、IMT、ET-1、TC、TG 正相关( P < 0. 01) ; ET-1 与 NO、TG 正相关( P < 0. 01) ,与 FINS、HOMA-IR、HOMA-β 正相关( P < 0. 05) 。③多元回归分析显示 IMT 影响因子依次为收缩压、TG、BMI; ET-1 的影响因子依次为 NO、SBP、TG; NO 的影响因子依次为 SBP、 HOMA-IR、PBG、TG。结论 老年糖尿病前期患者的颈动脉内膜中层增厚,其血管内皮细胞功能已发生变化; 与 IMT 相比,血管内皮细胞功能的变化 与糖代谢紊乱有更好的相关性。

颈动脉斑块超声 标准

颈动脉斑块超声标准

颈动脉斑块超声标准主要关注颈动脉内膜中层厚度(IMT)和斑块性质。

1. 颈动脉内膜中层厚度(IMT):正常时应小于1毫米,在至毫米之间为内膜增厚,至毫米之间为斑块形成,大于毫米为颈动脉狭窄。

颈动脉内膜中层厚度每增加毫米,心肌梗死和卒中的风险分别增加10\~15%和13\~18%。

2. 斑块性质:超声显示低回声的软斑块即不稳定斑块,更容易脱落导致脑卒中。

以上信息仅供参考,具体标准可能因设备和医生而有所不同。

如果体检报告显示颈动脉内膜增厚或颈动脉斑块形成,应咨询医生并接受相应的治疗。

他汀类药物治疗颈动脉斑块的临床意义

他汀类药物治疗颈动脉斑块的临床意义作者单位:100872 中国人民大学医院通讯作者:隋志新目的探讨他汀治疗颈动脉斑块对防治心脑血管事件发生的作用及临床意义。

方法笔者在中国人民大学医院对42例高血压或糖尿病伴有颈动脉内膜-中层厚度(IMT)增厚及斑块形成的患者经他丁治疗2年后的疗效进行临床观察。

结果2年间分别经彩色多普勒超声检测42例观察者服用他汀治疗前后的IMT及斑块大小的变化,发现IMT及颈动脉斑块体积均明显小于服药前(P <0.01),头痛头晕症状明显改善。

结论阿托伐他汀及辛伐他汀(舒降之)可以显著减小IMT及斑块体积,改善心、脑供血,降低冠心病、脑卒中的发病率。

随着社会的发展,生活方式的改变,体力活动的缺乏,营养过剩及各种精神压力而引发的肥胖、高脂血症、糖代谢异常的人群逐年增加,最终导致高血压、糖尿病发病率呈上升趋势。

目前,我国高血压人群2亿[1],糖尿病人群9200多万[2]。

代谢综合征、高血压、糖尿病是导致并加速动脉硬化的重要因素。

因此,高血压或糖尿病患者伴有一个危险因素者应该监测颈动脉彩色多普勒超声,寻找动脉硬化的依据及程度,尽早联合他汀类抗动脉硬化及消减斑块治疗,可以降低冠心病事件36%,脑卒中27%[3]。

1 资料与方法1.1 一般资料笔者所在医院2009年5月~2011年6月选择了代谢综合征,高血压或糖尿病伴有IMT增厚或斑块形成患者42例,男29例,女13例,年龄46~82岁。

其中高血压患者27例,糖尿病患者8例,高血压合并糖尿病患者5例,代谢综合征伴头痛头晕者2例。

1.2 治疗方法药物将血压和血糖控制在正常或接近正常水平的同时,给予阿托伐他汀或辛伐他丁(舒降之)20 mg,每晚顿服。

治疗期间,第一次检查全血生化为1~2个月,主要观察肝功、肌酸磷酸激酶,正常者每6个月检查一次。

每6~12个月复查颈动脉彩色多普勒超声1次。

2 结果2.1 临床疗效2年间分别经彩色多普勒超声检测42例观察者服用他汀治疗前后的IMT及斑块大小的变化,结果发现IMT及颈动脉斑块体积明显的小于服药前(P<0.01),头痛头晕症状明显改善。

颈动脉厚度与冠心病的关系

颈动脉内中膜厚度、脉搏波传导速度及踝臂指数对冠状动脉硬化的早期预测【关键词】颈动脉中膜厚度脉搏波传导速度踝臂指数冠状动脉硬化血管性疾病已日益成为威胁人类健康的严重问题。

心脑血管疾病是导致发病与死亡的主要原因,以动脉粥样硬化和动脉硬化为典型特征的动脉血管结构与功能病变是心肌梗死、脑卒中等心脑血管疾病的共同病理学基础,其发展是一个漫长的过程。

心脑血管疾病发病率高,隐蔽性强;病程长,十几年、几十年;死亡率高;医疗费用高。

经大量实验研究,关键是动脉硬化的早期检测、早干预、早期治疗,因此对动脉结构和功能改变评价方法及其预后意义的研究成为当今心血管学术界关注的热点[1]。

近年来,血管病变的检测技术迅速发展,比较成熟的技术包括颈动脉内中膜厚度、脉搏波传导速度、踝臂指数等。

本文就其研究进展做一综述,以探讨近年来的研究成果与共识。

1 颈动脉内中膜厚度1.1 颈动脉内中膜厚度(Intima-media thickness,IMT) IMT是指颈动脉内膜和中膜平滑肌层的厚度。

近来研究表明血管壁内膜增厚是动脉硬化的早期标志,颈动脉内中膜是最早受累的部位[2]。

外周血管动脉硬化是全身血管硬化的一部分,因此IMT的检测是对心脑血管硬化早期预测的一种非侵入性、简便、有效的方法[3]。

1.2 IMT测定方法采用彩色多普勒超声显像仪, 7.5~10.0 MHz高分辨率探头。

受检者取仰卧位,去枕平卧,双臂置于身体两侧,头颈部尽量仰伸使颈部充分显露,头转向被检侧的对侧。

连接肢体导联心电监测,同步实时监测肢体导联心电图。

受测者仰卧位,纵向探查颈总动脉,在左室舒张末期固定颈动脉窦以下 1 mm处的图像,每侧测试3个心动周期,颈总动脉后壁表现为由相对较低回声分隔的2条平行亮线,取其间垂直距离计算左右两侧颈动脉测量的6次检测平均值即为颈动脉IMT。

并依次探查颈总动脉、颈外动脉、颈内动脉有无斑块,斑块面积及钙化,以及斑块的数量。

1.3 IMT的意义颈动脉IMT增厚是非侵害性的早期动脉硬化的标志,而斑块形成则可反映动脉粥样硬化的程度,斑块面积相对斑块厚度(如IMT)而言是动脉粥样硬化进展的更为敏感的标志物[4]。

老年高血压患者颈动脉内膜-中膜层厚度的改变

老年高血压患者颈动脉内膜-中膜层厚度的改变

何海英

【期刊名称】《心脑血管病防治》

【年(卷),期】2004(4)1

【摘要】目的探讨老年高血压患者颈动脉内膜-中膜层厚度的改变.方法应用彩色多普勒超声仪对比分析127例老年高血压患者与53例健康人颈动脉内膜-中膜层厚度的变化.结果 1.老年高血压患者颈动脉的内膜-中膜层厚度(IMT)值明显高于健康者(P<0.01).2.在老年高血压组中有脑卒中的患者IMT值又明显高于无脑卒中的患者.结论健康体检中,检测IMT值对预测老年高血压患者预后及脑卒中发生率有一定的临床价值.

【总页数】3页(P20-22)

【作者】何海英

【作者单位】杭州市余杭区第一人民医院,浙江,杭州,311100

【正文语种】中文

【中图分类】R544.1;R543.4

【相关文献】

1.老年高血压患者的血管内皮功能变化及颈动脉内膜中层厚度改变的意义 [J], 赵志刚;刘靖;武彩娥;苗懿德;苏琳

2.老年高血压患者血压昼夜节律与颈动脉内膜-中膜厚度的关系探讨(附90例分析) [J], 李峰;郭太林

3.2型糖尿病合并高血压患者颈动脉内膜-中膜厚度改变 [J], 贺莉丽;王翠莲

4.高龄老年高血压患者颈动脉内膜中膜厚度与动态血压参数的关系 [J], 邹帅;高大中;杨爽;殷跃辉

5.400例老年人颈动脉内膜中膜层厚度与血脂代谢 [J], 苏雯娟

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

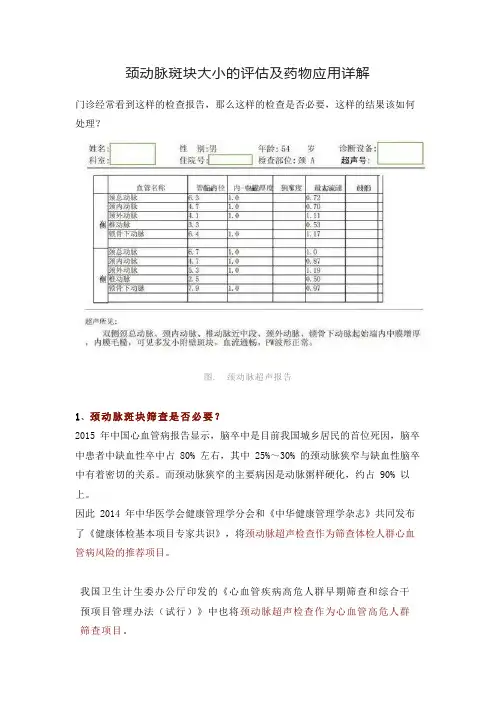

颈动脉内中膜厚度(IMT)和斑块大小变化

使用PHILIPS HD7彩色多普勒超声诊断仪,探头频率为5~10 MHz。

患者采用去枕仰卧位,即肩下垫枕,头后仰,充分暴露颈部,检查时头偏向对侧,超声探头沿颈动脉,由下及上,依次检查双侧颈总动脉、颈总动脉分叉处及颈内动脉颅外段。

于血管的长轴及短轴切面测量内膜厚度,并观察有无AS斑块,记录斑块性质、形态、数量、质地及大小,并用彩色多普勒及脉冲多普勒技术检测血流参数,如颈动脉收缩期峰值流速、舒张末期流速、阻力指数。

动脉粥样硬化的主要病变特征为动脉某些部位的内膜下脂质沉积,并伴有平滑肌细胞和纤维基质成分的增殖,逐步发展形成动脉粥样硬化性斑块,从而导致血管狭窄及血流动力学改变。

此病理改变主要累计大中型肌弹力型动脉,其中颈动脉为动脉粥样硬化的高发部位(洪玉娥,吴倩,贺军.颈动脉粥样硬化斑块及其危险因素与梗死的关系[J].临床神经病学杂志,2009,22(3):212—214.),且颈动脉位于颈部较浅表位置,超声易于探及,故多选择颈动脉作为检查部位。

动脉粥样硬化的早期特征性改变为动脉内膜下斑片状增厚,因而评估颈动脉内膜厚度对脑梗死的发生、预后及转归有积极作用。

有报道称,25%的脑血管疾病是由于进行性加重的颅外颈动脉狭窄导致的(李凤莉.张丽娜. 高血压患者颈动脉粥样硬化斑块发生率的临床分析.中国现代医生.2009,47(1):26)。

另有研究提示,初发急性脑梗死患者,颈动脉粥样硬化斑块检出率为74%(王春雨,王海鹏,刘洁. 初发急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化与血HCY、DD相关性分析.中国实用神经疾病杂志.2014,17(13):54-55),大量研究也都证实脑梗死患者颈部血管斑块检出率明显高于非脑梗死患者,且超过半数为多发斑块,以硬斑为主,软斑和混合斑也占有较大比例,且斑块多发生于颈动脉分叉的膨大处,这可能是由于颈动脉的高切应力和湍流机械损伤等因素所致(张琴,黄波. 急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块特征及相关危险因素分析.中国实用神经疾病杂志.2014,17(13):17-19)。

有研究将150例脑梗死患者与150例健康体检者的颈动脉粥样硬化斑块及血流速度情况做比较发现脑梗死患者的斑块检出率、阻力指数均高于健康人群,颈动脉收缩期峰值流速及舒张末期流速均低于健康人群(相远英. 彩色多普勒超声评价脑梗死患者颈动脉粥样硬化的临床研究.广西医科大学学报.2014,31(2):280-281),提示脑梗死发生时颅内血管床阻力增高,血流缓慢,远端组织血流灌注减少,并影响脑部血供。

且脑梗死的病情轻重程度与软斑和混合斑出现的概率呈正相关(谢宏.颈动脉超声检查对动脉粥样硬化的临床价值.检验医学与临床.2015,12(4):539-540),因此改善颈部血管动脉粥样硬化状态对于脑梗死的治疗有较大临床价值。

目前,临床主要应用的改善动脉粥样硬化的治疗方法为他汀类药物治疗,但该药物存在影响肝肾功能、肌酶等副作用,因此越来越多的研究者在寻去一种更安全有效的治疗方法,针刺治疗不失为一种值得推崇的治疗手段。

有研究发现头部针刺透穴可降低脑梗死患者动脉硬化斑块厚度,降低血脂水平及血液粘滞性,从而改善微循环状况,增加脑血流量,改善脑组织血氧供应,使病损脑细胞功能得以修复,减轻脑动脉硬化的发生和发展(李彦会,黄海波,王文星,杨立霞.头部针刺透穴治疗颈动脉粥样硬化30例临床观察.河北中医.2014,36(8):1199-1202)。

有研究者采用“调神通络”针刺法观察其对颈动脉低回声斑块的影响,结果发现短期内颈动脉内中膜厚度、狭窄率、斑块声学密度等指标几乎没有影响,但可有效降低

血脂水平,分析与针刺时间过短有关(胡海,李青,刘金玲.针刺对脑梗死患者颈动脉硬化斑块干预效果的超声评价.甘肃中医.2011,24(6):48-50),有临床报道认为长时间的针刺能够使内中膜厚度、狭窄率等指标产生变化,因为针刺能纠正气血运行不畅的病理状态,达到活血化瘀、疏通血管的作用(陈俊琦,吴俊贤.针刺治疗脑梗死的机制研究概况.江苏中医药.2010,42(1):74)。

周振坤研究也发现针刺可以有效地改善患者脂质代谢紊乱、使血脂被更快地转化、利用,清除外周组织中过多的胆固醇,减少动脉内壁上脂质的沉积。

故针刺治疗后颈动脉粥样硬化斑块的厚度和面积均减少,说明针刺在消退颈动脉粥样硬化斑块,改善斑块的面积和厚度方面具有显著的作用(周振坤,栾瑞芝,王威岩.针刺对缺血性脑血管疾病患者颈动脉粥样硬化斑块及血脂的影响.中国中医药科技.2010,17(4):372)。

另有研究发现针刺丰隆穴能有效降低卒中后患者的血脂水平,改变斑块大小,增加斑块稳定性,降低颈动脉中内膜厚度(林浩.针刺丰隆穴对卒中后患者血脂、动脉斑块改变的临床观察)。

有研究通过针刺四关穴治疗脑梗死,结果提示针刺治疗组可有效降低脑梗死患者颈总动脉及颈内动脉血管阻力指数,提高血流量,从而改善临床症状(杨波,张晓君,潘洪涛.针刺四关穴对颈内动脉血管阻力指数及血流量的影响.针灸临床杂志.1997,13(4):44-45)。

有研究发现针灸可使颈动脉斑块消退率达56.7%(袁琳.针刺治疗糖尿病合并颈动脉硬化斑块30例超声观察.中国中医药科技.2013,20(2):202)。

有研究通过人迎穴穴位敷贴治疗2个月后,发现颈动脉内中膜厚度及粥样硬化斑块积分均较前明显降低,说明其有消退及抑制斑块作用(申斌,于川,等.自拟颈斑消贴膏贴敷人迎穴对颈动脉粥样硬化斑块的影响.中医药导报.2013,19(12):88-90)。

综上所述,降低颈动脉内膜厚度、减少斑块体积、改善颈动脉流速对于脑梗死患者有显著地积极作用。

针刺作为一种安全有效、便捷价廉的治疗手段值得进一步推广。

1、研究方法、方案以及技术路线

(需明确病例来源及病理数估算依据、纳排标准、详细的干预方法及方案,采用的统计学方法并画出详细的技术路线图)

病例来源:天津南开医院脑病科住院患者

病例数估算依据:采用两样本均数比较的样本量估计方法。

公式:

2014.6-2015.2观察符合标准病例52例,实验组26例,对照组26例,实验结果,实验组平均降低颈动脉内膜厚度0.4mm,对照组0.2mm,两组标准差2.2,α=0.05,β=0.1,若得出两组差别有显著性结论,需病例数

纳入标准:(1)符合全国第四届脑血管病会议通过的诊断标准,并经颅脑CT或MRI证实,有与定位体征一致的脑梗死病灶,并排除

脑出血;(2)首次发病,且发病时间超过 6 h,但在72 h内入

院,不在溶栓治疗范围内,神经功能缺损评分(NDS) >10

分;(3)颈动脉彩超示颈动脉IMTI>0.8 mm;(4)近1个月(洗脱期)内未服用降脂药物、炎症抑制药物及免疫抑制剂者;(5)无严重心肝肾疾病、近期感染性疾病、免疫系统疾病、肿瘤、血液病;(6)无他汀类药物过敏史;(7)无精神及智能障碍,意识清楚,能按时服药,愿意配合检测、接受随访并签知情同意书。

82例急性脑梗死患者按随机数字表法随机分成治疗组42例和对照组40例。

两组患者的性别构成、年龄、体质指数(BMI)、NDS、发病时间及伴发疾病具有均衡性(见表1)。

排除标准:

治疗方法:所有患者入院后根据病情及合并疾病,给予控制血压、血糖,吸氧,降颅内压,抗血小板聚集,保护脑细胞,改善脑循环,康复等常规治疗。

治疗组:“理督化瘀”针刺法,并口服阿托伐他汀(立普妥)。

针刺穴位:人中、印堂、百会、四神聪、内关、颈夹脊,采用手法,每次针刺留针30min对照组:单纯口服阿托伐他汀(立普妥)。

14天为一疗程,连续治疗4个疗程。

疗效评定标准:

统计学方法:采用SPSS 13.0软件分析,计数资料以表示,采用检验。

计量资料以均数土标准差表示,采用t检验。

P<0.05为差异有统计学意义。