生于忧患死于安乐知识点汇总

部编版八年级上册第六单元第22课《生于忧患 死于安乐》知识点整理

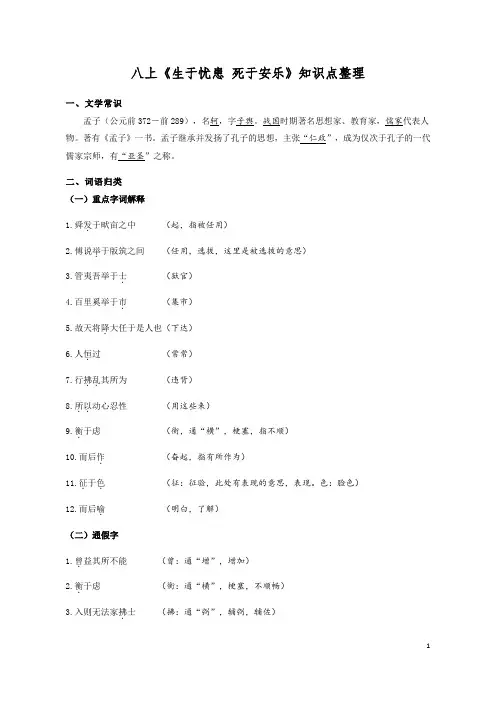

八上《生于忧患死于安乐》知识点整理一、文学常识孟子(公元前372-前289),名轲,字子舆。

战国时期著名思想家、教育家,儒家代表人物。

著有《孟子》一书。

孟子继承并发扬了孔子的思想,主张“仁政”,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称。

二、词语归类(一)重点字词解释1.舜发.于畎亩之中(起,指被任用)2.傅说举.于版筑之间(任用,选拔,这里是被选拔的意思)3.管夷吾举于士.(狱官)4.百里奚举于市.(集市)5.故天将降.大任于是人也(下达)6.人恒.过(常常)7.行拂乱..其所为(违背)8.所以..动心忍性(用这些来)9.衡.于虑(衡,通“横”,梗塞,指不顺)10.而后作.(奋起,指有所作为)11.征.于色.(征:征验,此处有表现的意思,表现。

色:脸色)12.而后喻.(明白,了解)(二)通假字1.曾.益其所不能(曾:通“增”,增加)2.衡.于虑(衡:通“横”,梗塞,不顺畅)3.入则无法家拂.士(拂:通“弼”,辅弼,辅佐)(三)词类活用1.使动用法:必先苦.其心志(苦:使……痛苦)劳.其筋骨(劳:使……劳累)饿.其体肤(饿:使……饥饿)空乏..其身(空乏:使……经受贫困之苦)动心忍.性(忍:使……坚韧)行拂乱.其所为(乱:使……受到阻扰)2.动作状:入.则无法家拂士(入:在国内) 出.则无股国外患者(出:在国外)3.名作动:人恒过.(过:犯错误) (四)一词多义1.发:舜发.于畎亩之中 (起,指被任用)发.于声(发出)2.拂:行拂.乱其所为(违反,阻挠)入则无法家拂.士(辅佐)3.于:舜发于.畎亩之中(从)故天将降大任于.是人也(给)征于.色(在)困于心,衡于.虑(在)生于.忧患(在)三、重点语句翻译。

1.所以动心忍性,曾益其所不能。

译文:用这些来激励他的心志,使他的性情坚忍,增加他原来所不具备的能力。

2.困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

译文:使他的内心困苦,思虑阻塞,然后才能有所作为。

《生于忧患死于安乐》知识点总结

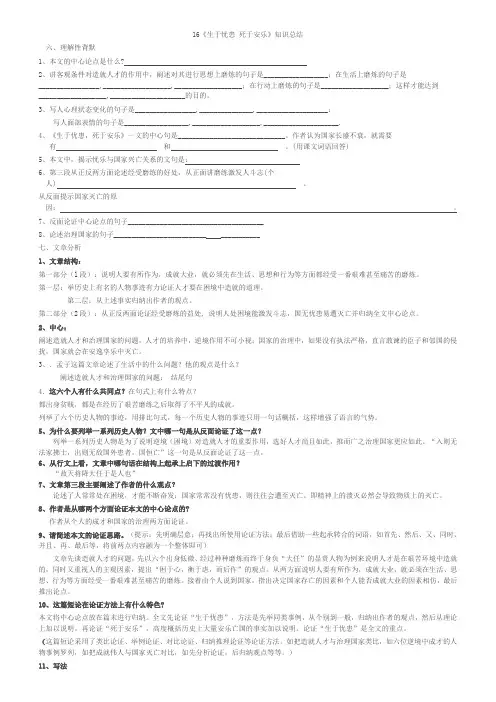

16《生于忧患死于安乐》知识总结六、理解性背默1、本文的中心论点是什么?2、讲客观条件对造就人才的作用中,阐述对其进行思想上磨炼的句子是__________________;在生活上磨炼的句子是_________________,___________________,___________________;在行动上磨炼的句子是___________________;这样才能达到___________________,_____________________的目的。

3、写人心理状态变化的句子是_________________,_______________,____________________;写人面部表情的句子是__________________,___________________,_____________________.4、《生于忧患,死于安乐》一文的中心句是______________________________。

作者认为国家长盛不衰,就需要有和。

(用课文词语回答)5、本文中,揭示忧乐与国家兴亡关系的文句是:6、第三段从正反两方面论述经受磨练的好处,从正面讲磨练激发人斗志(个人) 。

从反面提示国家灭亡的原因:。

7、反面论证中心论点的句子______________________________________8、论述治理国家的句子__________________________ ___________七、文章分析1、文章结构:第一部分(l段):说明人要有所作为,成就大业,就必须先在生活、思想和行为等方面都经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。

第一层:举历史上有名的人物事迹有力论证人才要在困境中造就的道理。

第二层:从上述事实归纳出作者的观点。

第二部分(2段):从正反两面论证经受磨炼的益处, 说明人处困境能激发斗志,国无忧患易遭灭亡并归纳全文中心论点。

2、中心:阐述造就人才和治理国家的问题,人才的培养中,逆境作用不可小视;国家的治理中,如果没有执法严格,直言敢谏的臣子和邻国的侵扰,国家就会在安逸享乐中灭亡。

《生于忧患,死于安乐》文言知识

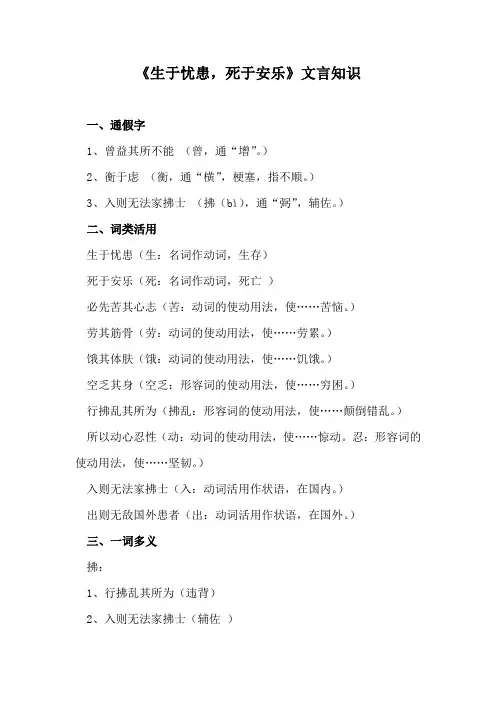

《生于忧患,死于安乐》文言知识一、通假字1、曾益其所不能(曾,通“增”。

)2、衡于虑(衡,通“横”,梗塞,指不顺。

)3、入则无法家拂士(拂(bì),通“弼”,辅佐。

)二、词类活用生于忧患(生:名词作动词,生存)死于安乐(死:名词作动词,死亡)必先苦其心志(苦:动词的使动用法,使……苦恼。

)劳其筋骨(劳:动词的使动用法,使……劳累。

)饿其体肤(饿:动词的使动用法,使……饥饿。

)空乏其身(空乏:形容词的使动用法,使……穷困。

)行拂乱其所为(拂乱:形容词的使动用法,使……颠倒错乱。

)所以动心忍性(动:动词的使动用法,使……惊动。

忍:形容词的使动用法,使……坚韧。

)入则无法家拂士(入:动词活用作状语,在国内。

)出则无敌国外患者(出:动词活用作状语,在国外。

)三、一词多义拂:1、行拂乱其所为(违背)2、入则无法家拂士(辅佐)发:1、发于畎亩之中(任用)2、发于声(显露)士:1、管夷吾举于士(狱官)2、入则无法家拂士(贤士)四、古今异义1、管夷吾举于士古义:狱官。

今义:指男子,也引申官阶等级;也用作姓氏。

2、故天将降大任于是人也古义:代词,这,这些。

今义:用作系词表示判断。

3、所以动心忍性古义:用来(通过那样的途径来……)今义:因此、因而。

4、发于声古义:流露,显露。

今义:生长、发生、送出、表达、开展等义。

生于忧患死于安乐文言现象归纳

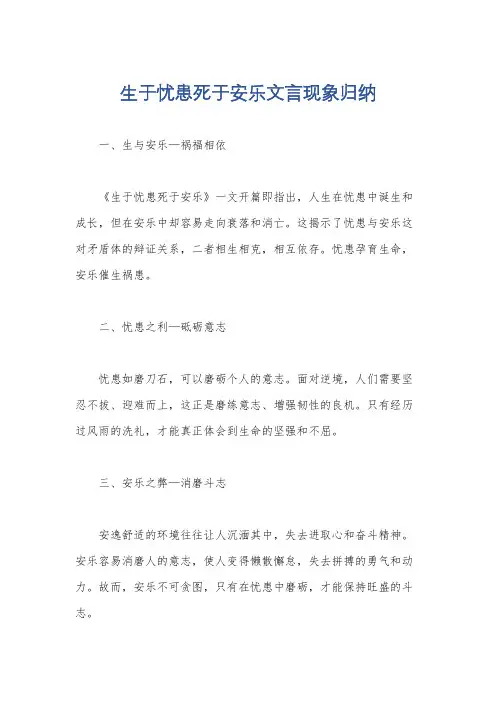

生于忧患死于安乐文言现象归纳一、生与安乐—祸福相依《生于忧患死于安乐》一文开篇即指出,人生在忧患中诞生和成长,但在安乐中却容易走向衰落和消亡。

这揭示了忧患与安乐这对矛盾体的辩证关系,二者相生相克,相互依存。

忧患孕育生命,安乐催生祸患。

二、忧患之利—砥砺意志忧患如磨刀石,可以磨砺个人的意志。

面对逆境,人们需要坚忍不拔、迎难而上,这正是磨练意志、增强韧性的良机。

只有经历过风雨的洗礼,才能真正体会到生命的坚强和不屈。

三、安乐之弊—消磨斗志安逸舒适的环境往往让人沉湎其中,失去进取心和奋斗精神。

安乐容易消磨人的意志,使人变得懒散懈怠,失去拼搏的勇气和动力。

故而,安乐不可贪图,只有在忧患中磨砺,才能保持旺盛的斗志。

四、忧患之需—防微杜渐忧患可以让人保持警惕,未雨绸缪。

当身处顺境时,容易掉以轻心,忽视潜在的危机。

忧患则能促使人们居安思危,防患于未然,从而避免陷入困境。

五、安乐之害—麻痹大意安乐会导致麻痹大意,让人失去危机意识。

当一切顺风顺水时,容易滋生懈怠和轻敌的情绪。

一旦遭遇变故,往往猝不及防,难以应对。

因此,居安思危十分重要,不能被安乐蒙蔽双眼。

六、安乐之戒—不可沉迷安乐犹如温水煮青蛙,不知不觉中消磨人的斗志。

过于沉迷安逸,会让人逐渐丧失进取心,失去生命的活力。

因此,切勿陷入安逸的陷阱,应时刻保持进取和拼搏的精神。

七、以忧御安—平衡之道《生于忧患死于安乐》一文强调了忧患与安乐的平衡之道。

不能沉溺于安逸,也不能过分忧虑。

唯有以忧御安,保持清醒的头脑,才能在顺境中居安思危,在逆境中不屈不挠,从而经受住人生的各种考验。

八、忧患意识—人生态度忧患意识是一种积极的人生态度。

它要求人们时刻保持警惕,未雨绸缪,时刻准备应对各种挑战。

忧患意识使人居安思危,防患于未然,避免陷入被动和困境。

九、忧患教育—立身之本文章指出,自古以来,许多有作为的人物都经历过忧患的磨砺。

忧患教育是立身之本,可以培养人的意志和品格,使其在逆境中不فصاوعلادئادشلاو.屈不挠,يفةهجاوم十、安乐警示—前车之鉴历史上,因安乐而衰敗的例子不胜枚举。

《生于忧患死于安乐》知识点

《生于忧患死于安乐》知识点《生于忧患死于安乐》知识点一、文学常识⒈《生于忧患,死于安乐》的出处是《孟子》,《孟子》是孟子和几位弟子共同撰写的,是孟子讲学游说言论的记录。

⒉孟子,名轲,字子舆,战国时代的思想家、教育家、是儒家学派的代表人物,地位仅次于孔子,后世常把他和孔子并称为“孔孟”,并称其为“亚圣”。

⒊孟子把孔子“仁”的观念发展为“仁政”思想,主张以“仁政”统一天下,提出“民为贵,君为轻”,劝导统治者重视人民。

⒋《孟子》是儒家经典之一,南宋朱熹把它和《大学》、《中庸》、《论语》合为“四书”,成为此后读书人的必读书。

二、根据要求填空或按要求默写原文⒈出自本文的一个成语:生于忧患,死于安乐。

意思是:忧患激励人奋起,使人生存、发展,而安逸享乐使人委靡,必将导致灭亡。

⒉本文的标题《生于忧患,死于安乐》,请写出两个与题目两个分句意思相关的成语,并解释。

(1)多难兴邦:国家多灾难,可激发人民发奋图强,战胜困难,使国家兴盛。

(2)玩物丧志:只顾欣赏所喜好的东西因而消磨志气。

⒊第二自然段主要阐述要成就大业,必先在思想上、生活上、行为上等经受一番艰苦磨练的道理,其中阐述在思想上受磨练的句子是“苦其心志”,在生活上受磨练的句子是“劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身”,在行为上受磨练的句子是“行拂乱其所为”。

⒋孟子认为,人才是艰苦环境造成的,文中能表现磨练益处的'句子是“所以动心忍性,曾益其所不能”。

⒌全文写法上,层层深入,结构严谨,论证有力:“人恒过,然后能改”,是承上文“行拂乱其所为”说的;“困于心,衡于虑,而后作”是承上文“苦其心志”说的,“征于色,发于声,而后喻”是承上文“动心忍性”说的。

⒍《生于忧患,死于安乐》一文的中心句(中心论点)是“然后知生于忧患,而死于安乐”,作者认为国家长盛不衰,就需要有“法家拂士”和“敌国外患”。

⒎本文中的“生于忧患,死于安乐”被人们广为传诵,成为名言。

请你搜集鼓励人艰苦奋斗、积极向上的名言警句:⑴宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。

部编版语文八年级上册《生于忧患,死于安乐》文言文知识梳理

《生于忧患,死于安乐》考点清单一、基础知识梳理原文参考译文段层精解舜发于畎(quǎn)亩之中,傅说(yuè)举于版筑之间,胶鬲(ɡé)举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚(xī)举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空(kònɡ)乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾(zēng)益其所不能。

舜在历山耕田,后被尧任用,成为尧的继承人。

傅说原在傅岩为人筑墙,因以傅为姓,后被殷王武丁任用为相。

胶鬲原以贩卖鱼盐为生,西伯(周文王)把他举荐给纣王。

管仲(名夷吾)被从狱官手中释放出来,进而得到任用。

孙叔敖隐居海滨,楚庄王知道他有才能,用他为相。

秦穆公用五张公羊皮把百里奚从集市上赎出来,用他为大夫。

所以,上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他身处贫困之中,使他做事不顺,(这些)使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,不断增加他的才干。

第一段:造就人才的客观因素。

一连列举了六位历史上著名人物的事例,说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂(bì)士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患而死于安乐也。

一个人常常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思虑堵塞,然后才能有所作为;(一个人的想法)表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。

(一个国家)在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外没有势力、地位相当的国家和外患的侵扰,这个国家就往往容易灭亡。

了解到这一切之后,就会明白常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡。

第二段:造就人才的主观因素。

从正反两方面进一步论证经受磨炼的好处,提出中心论点“生于忧患,死于安乐”。

【文学常识】《孟子》是中国儒家典籍中的一部,在儒家典籍中占有很重要的地位,为“四书”之一,记录了战国时期思想家孟子的治国思想和政治策略。

《孟子》三章《生于忧患,死于安乐》知识点整理及中考真题(含答案)

《生于忧患,死于安乐》知识点整理及中考真题一、通假字1.衡于虑“衡”同“横”,梗塞,不顺。

2.曾益其所不能“曾”同“增”,增加。

3.入则无法家拂(bì)士“拂”同“弼”,辅佐。

二、词类活用1.必先苦其心志(苦:使……痛苦。

使动用法)2.劳其筋骨(劳:使……劳累。

使动用法)3.饿其体肤(饿:使……受饥饿。

使动用法)4.空乏其身(空乏:使……身处贫困之中。

使动用法)5.行拂乱其所为(乱:使……扰乱。

使动用法)6.动心忍性(动:使……震撼;忍:使……坚忍。

使动用法)7.人恒过(过:犯错误。

名词用作动词)8.入则无法家拂士(入:指在国内。

动词用作状语)9.出则无敌国外患者(出:指在国外。

动词用作状语)10.然后知生于忧患(生:使……生存发展。

使动用法)11.而死于安乐也(死:使……萎靡死亡。

使动用法)12.出则无敌国外患者(敌:敌对的。

名词作形容词)三、一词多义1.于:(1)舜发于畎亩之中(介词,从)(2)故天将降大任于是人也(介词,给)(3)征于色(介词,在)(4)生于忧患(介词,在)2.发:(1)发于畎亩(动词,兴起,指被任用)(2)发于声(动词,显露、流露)3.拂:(1)行拂乱其所为(违背)(2)拂士(同“弼”,辅佐)四、古今异义1.舜发于畎亩之中古义:被起用今义:送出,发生2.傅说举于版筑之间古义:被举用今义:往上托,推举3.征于色,发于声古义:征验,表现今义:走远路4.而后喻古义:明白,了解今义:说明,打比方5.然后知生于忧患,而死于安乐也古义:这样以后,这样…才今义:连词,表示接着某种动作或情况之后6.所以动心忍性古义:用这些来……今义:表示因果关系的连词7.入则无法家拂士古义:在里面,指国内(名词)今义:进入(动词)8.出则无敌国外患者古义:在外面,指国外(名词)今义:出去(动词)9.管夷吾举于士古义:狱官今义:士兵五、重点句子解释1.故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

生于忧患死于安乐考点归纳

生于忧患死于安乐考点归纳(原创版)目录1.生于忧患,死于安乐的意义2.生于忧患的表现3.死于安乐的表现4.如何在忧患中成长,避免死于安乐正文“生于忧患,死于安乐”是一句寓意深刻的名言,它告诉我们一个人若想有所成就,需要在忧患中锻炼自己,而太过安逸的生活则可能导致一个人的衰败。

这里,我们将从这两个方面来探讨这一主题。

首先,我们来看生于忧患的表现。

在忧患中,人们往往面临着各种困难和挑战,这些困难和挑战能激发人的潜能,促使人不断努力,不断进步。

例如,一个国家在面临外敌入侵时,往往会团结一致,发挥出强大的力量。

同样,一个企业在市场竞争激烈的环境中,也会不断创新,提升自身竞争力。

而个人在生活逆境中,也会变得更加坚强,更有毅力去实现自己的目标。

然后,我们再来看死于安乐的表现。

在安逸的环境中,人们容易沉溺于享乐,不思进取,从而导致衰败。

历史上有很多朝代的衰亡都与此有关。

如明朝中后期,皇帝沉迷享乐,朝政腐败,导致国家迅速衰落。

同样,一个企业在市场竞争中过于安逸,不求创新,也必将被淘汰。

对于个人来说,过于安逸的生活容易导致懈怠,不再有前进的动力,从而无法实现自己的人生价值。

那么,如何在忧患中成长,避免死于安乐呢?首先,我们要有忧患意识,认识到忧患是促使我们进步的动力。

其次,我们要在忧患中保持积极向上的心态,勇敢面对困难和挑战。

此外,我们还要不断学习,提升自己的能力,以便在忧患中更好地生存和发展。

同时,我们还要警惕安逸带来的陷阱,保持谦虚谨慎的态度,不断进取。

总之,生于忧患死于安乐这一主题告诫我们,一个人要想取得成功,必须在忧患中锻炼自己,不断成长,而避免沉溺于安逸。

《生于忧患,死于安乐》复习资料

《生于忧患,死于安乐》复习资料一、内容理解:第一部分():举例论证人才必须在艰苦的环境下才能造就的道理。

第一层(1):列举六位历史上著名人物经历,说明人才必须经历一番磨练。

第二层(2):论述人若要成就大业,就必须在思想、生活、行为方面经历艰苦磨练。

第二部分():论述人处困境才奋发、国无忧患必灭亡的道理,并归纳出中心论点。

第一层:(人恒过……而后喻):从正面讲人必须经历困难、挫折才能有所作为。

第二层:(入则无法家拂士……然后知生于忧患而死于安乐也):从发面有个人推论出治理国家只有经历内忧外患才能强大,并归纳出中心论点。

二、词语积累:1、实词积累①舜发于畎亩之中发:起,被任用②傅说举于版筑之间举:被举用,指被选拔③故天将降大任于是人也任:担子,责任④人恒过过:犯错,犯过失⑤而后作作:奋起,有所作为⑥而后喻喻:明白,了解2、词类活用①人恒过过:犯错,犯过失(名词用作动词)②入则无法家拂士入:在里面,指国内形容词使动用法③然后知生于忧患,而死于安乐也。

生:使……生存发展死:使……衰亡④必先苦其心志苦:使……痛苦⑤劳其筋骨劳:使……劳累⑥饿其体肤饿:使……饥饿⑦空乏其身空乏:使……资财缺乏⑧行拂乱其所为乱:使……扰乱⑨所以动以忍性动:使……惊动忍:使……坚韧(动词使动用法)3、常考虚词①胶鬲举于鱼盐之中介词,从②困于心,衡于虑介词,在③天将降大任于是人也介词,给④然后知生于忧患,而死于安乐也。

由于,表原因⑤必先苦其心志其:代词,他的⑥出则无敌国外患者则:连词,如果⑦人恒过,然后能改恒:常常然:代词,这样v1.0 可编辑可修改4、通假字①曾益其所不能。

曾:同“增”,增加②困于心,衡于虑,而后作衡:通“横”,梗塞,不顺③入则无法家拂士拂:通“弼”,辅佐。

三、理解内容1、文中论述的核心问题是“生于忧患,而死于安乐”,而开篇却不惜笔墨列举了六位历史人物,作者的用意是什么参考:这六位历史人物都是在经历了艰难之后才成就了不平凡事业,开篇列举这些人物及事例,是为了更有说服力的论述本文的中心论点。

生于忧患,死于安乐知识点

生于忧患,死于安乐舜从田野间被起用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲一,《生于忧患,死于安乐》选自作者,名,字,时期邹国人。

二,解词1,发畎亩举筑士任是苦劳饿空乏拂所以忍曾曾益恒过衡作入出喻拂士2,指出通假字曾衡拂三,思考题1.文章第一段列举了哪六个历史人物?他们的共同点是什么?作用是什么?他们在发迹前无不地位卑微,经历过艰难困苦的磨练,由他们的来历推出了磨难造就人才的观点。

2.第1段举例论证:用排比修辞,好处:加强语势,节奏鲜明,加大论证力量。

由第1段得出的结论是:故------------所不能。

3.要造就人才的客观条件是:苦其心志-------4.第2段从生活,思想,行为上等几方面说明:人要有所作为,要经受一番艰难甚至痛苦的磨练。

5.第3段列举了三个哲理性很强的事实:人恒过,然后能改;困衡而征发而阐述了作为一般人也需要在困境中经受磨练,才能奋发进取。

(即生于忧患)的道理,从内在心理和外在表情阐述的。

6.文章使用了举例论证的方法:从个人奋斗的角度说明了什么?人只有经过苦难(磨炼),才能担当重任(成就大事)。

7.文中“入则----- 出则 ------国---”论证的是死于安乐。

文中点明亡国的原因是:入则出则患。

8.第三段,先从正面论述磨练对人生的意义,既而由人生推论到治国,从反面说明了没有忧患的危害性,由此得出生于忧患,死于安乐的结论。

9.全文的中心论点是什么?论证时采用什么论证方法?生于忧患,死于安乐举例论证道理论证对比论证10.故-----一句的作用:过渡11.全文的中心句:然后知------安乐也。

12.孟子认为国君怎样才能把国家治理好?有法家拂士和敌国外患13.孟子在文中列举了六位历史人物的经历,强调了逆境成才,现在有人认为“顺境也能成才”,对此,你有什么看法,请举例说说。

14.从你知道的古今中外的名人中,举出两个实例印证第2段的观点,每个实例用一句话表达。

海伦-凯勒,在她19个月时病魔夺去了宝贵的听力,视力和发声能力。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生于忧患,死于安乐

百里奚举于市。

故天将降大任于是(斯)人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改;困于心衡于虑而后作;征于色发于声而后喻。

入则无法家拂士,出则无

372-前289),名轲,字子舆,山东省邹城市人。

战国思想家、政治家、教育家。

是儒家学说的继承和发扬者,有“亚圣”之称。

他和孔子的学术成就几乎同高,人们将他们合称

是,指示代词,这。

(于是人) 其,代词,他的(苦其心志) 则,如果。

(入则无法家拂士)

于,介词,由于,表原因。

(生于忧患) fu )违反,阻挠 .拂(bi )同“弼”,辅佐

发:表现(发于声) 3.国恒亡:灭亡 今亡亦死:逃跑 “增”,增加。

2 衡,通“横”,梗塞,不顺。

“韧”,使···坚韧。

4 拂,通“弼”, 辅弼,辅佐。

5.辟,通“避”,躲避。

:苦:使......痛苦 劳:使......劳累 饿:使......饥饿 空乏

:使......经受贫困之苦 生,使……生存。

死:使……死亡。

:入:在国内 出:在国外 畎亩:田间,田地。

畎,垄沟。

举:被举用,被选拨。

士:狱官。

市:市井。

降:下达。

任:责任,担子。

空乏:资源缺乏,这里是使他受到贫困之苦的意思。

恒:常。

过:这时是犯过失的意思。

征,征验,此处有表现的意思。

困:窘迫,受窘。

作:奋起,有所作为。

征于色:反映在脸色上。

喻:明白,了解。

入:在里面,指国内。

出:在外面,指国内。

法家,能坚持法度的大臣。

恒:常常。

敌:匹敌,相当(力量)相等的。

狱官手里释放后被举用,孙叔敖在隐居的海滨被举用,百里奚从市场被买回而被举用。

所以上天将要降临重大责任给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,以致肌肤消瘦,使他饱受贫困之苦,使他所行不顺,做事情颠倒错乱。

(通过这些)来使他的心被惊动,使他的性情坚忍起来,增加他原来不具备的处理事情的能力。

一个人常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思绪阻塞不通,然后才能有所作为;(一个人的想法,只有)从脸色上显露出来,在吟咏叹息声中表现出来,然后才能为人们所了解。

一个国家内部如果没有坚持法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,外部没有相与抗衡的国家,这个国家就往往会遭到灭亡。

生于忧患,死于安乐

2.正反对比论证。

3.层层深入的论证过程。

先由具体例子入手,进一步所列举的例子加以分析。

第一段,使用排比的手法,一气列举出六个取得突出成绩的人。

他们都是历史上建立了大的功业的人,他们又都有着几乎相同的经历,就是经历了痛苦的磨难。

这一段属于举例论证。

事例典型,语气畅达,气势磅礴。

第二段是从第一段中推导出的结论,一个“故”字紧承上文。

第二段也是对第一段的逻辑分析,分析取得大成就应该具备的条件。

“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”这就是磨炼一个人的各种方式。

这种磨炼,得到一个结果,就是“动心忍性,曾益其所不能”。

一个人要想取得成功,首先要心灵震动,性情坚韧,还要提高自己的本领和适应能力。

第三段比第二段又进了一层,从论述一个人的成就引申到论述一个国家的生死存亡。

从个人来讲,要经常犯错误,才能改正。

犯了错误,才能“困于心,衡于虑”,才能振作。

才能“征于色,发于声”,别人才会理解。

从国家来看,内部要有“法家拂士”的辅佐,外部要有“敌国外患”的威胁,否则,

国家就要灭亡。

国家也要经历“忧患”的磨砺。

最后一段,顺承前文,自然得出结论:“然后知生于忧患,而死于安乐也。

”这就是本文的中心论点。

这篇课文的突出特点就是层层深入的论证过程。

先由具体的例子入手,进一步对所列举的例子加

以分析。

由个人经历推演到国家。

这些都体现了论述的层次性。

最后的结论是在前文论述的基础上自 第二段:紧承上文,从思想、身体、行为三个方面分析人应经受的磨炼。

第三段:从论述一个人的成就引申到论述一个国家的生死存亡。

“然后知生于忧患,而死于安乐也” 舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚 共同点:都经历了磨难,成为圣君贤臣。

2.第二段指出人应从思想(苦其心志)身体(劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身)行为(行拂乱其所为)三个方面经受磨练。

3.孟子认为造就人才的客观条件是“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,只

有这样,才能“动心忍性,曾益其所不能”;造就人才的主观条件是“困于心,衡于虑,而后用,征于色,发于声,而后喻”;从而从正面论证了“生于忧患”;然后用“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”从反面揭示国家灭亡的原因,从而论证了“死于安乐”,最后归纳出中心论点“然后知生于忧患,而死于安乐也”。

4.名人事例:朱元璋从乞丐成为明朝的开国元勋

姜子牙从山野村夫成为宰相。

诸葛亮出身于垄亩。

名言警句:艰难困苦,玉汝于成 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。