2014年高考上海卷文言文选段与译文

2014年上海高三语文一模试卷汇编·第二篇文言文

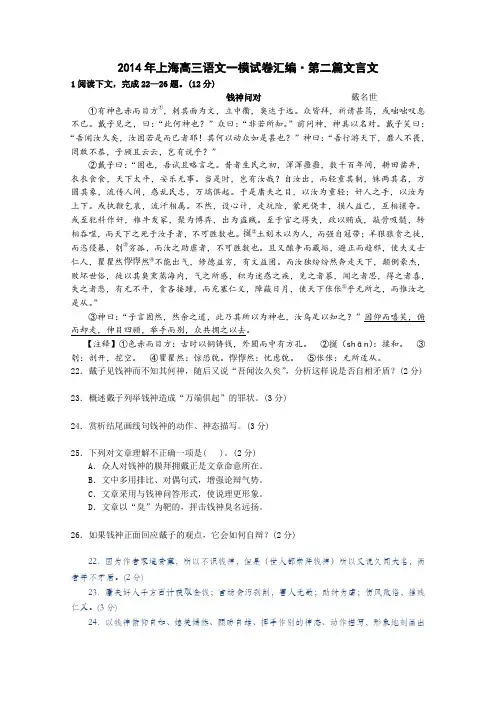

2014年上海高三语文一模试卷汇编·第二篇文言文1阅读下文,完成22—26题。

(12分)钱神问对戴名世①有神色赤而目方①,刺其面为文,立中衢,臭达于远。

众皆拜,祈请甚笃,或咄咄叹息不已。

戴子见之,曰:‚此何神也?‛众曰:‚非若所知。

‛前问神,神具以名对。

戴子笑曰:‚吾闻汝久矣,汝固若是而已者耶!其何以动众如是甚也?‛神曰:‚吾行游天下,靡人不畏,罔敢不恭,子顾且云云,岂有说乎?‛②戴子曰:‚固也,吾试且略言之。

昔者生民之初,浑浑噩噩,数千百年间,耕田凿井,衣衣食食,天下太平,安乐无事。

当是时,岂有汝哉?自汝出,而轻重其制,铢两其名,方圆其象,流传人间,惑乱民志,万端俱起。

于是庸夫之目,以汝为重轻;奸人之手,以汝为上下。

或执鞭乞哀,流汗相属。

不然,设心计,走坑险,蒙死侥幸,损人益己,互相攘夺。

或至犯科作奸,椎牛发冢,聚为博弈,出为盗贼。

至于官之得失,政以贿成,敲骨吸髓,转相吞噬,而天下之死于汝手者,不可胜数也。

挻②土刻木以为人,而强自冠带;羊狠狼贪之徒,而恣侵暴,刳③穷孤,而汝之助虐者,不可胜数也。

且又酿争而藏垢,避正而趋邪,使夫义士仁人,瞿瞿然惸惸然④不能出气,修德益穷,有文益困。

而汝独纷纷然奔走天下,颠倒豪杰,败坏世俗,徒以其臭熏蒸海内,气之所感,积为迷惑之疾,见之者慕,闻之者思,得之者喜,失之者悲,有无不平,贪吝接踵,而充塞仁义,障蔽日月,使天下伥伥⑤乎无所之,而惟汝之是从。

‛③神曰:‚子言固然,然余之道,此乃其所以为神也,汝乌足以知之?‛因仰而嘻笑,俯而却走,伸目四顾,举手而别,众共拥之以去。

【注释】①色赤而目方:古时以铜铸钱,外圆而中有方孔。

②挻(shān):揉和。

③刳:剖开,挖空。

④瞿瞿然:惊恐貌。

惸惸然:忧虑貌。

⑤伥伥:无所适从。

22.戴子见钱神而不知其何神,随后又说“吾闻汝久矣”,分析这样说是否自相矛盾?(2分) 23.概述戴子列举钱神造成“万端俱起”的罪状。

(3分)24.赏析结尾画线句钱神的动作、神态描写。

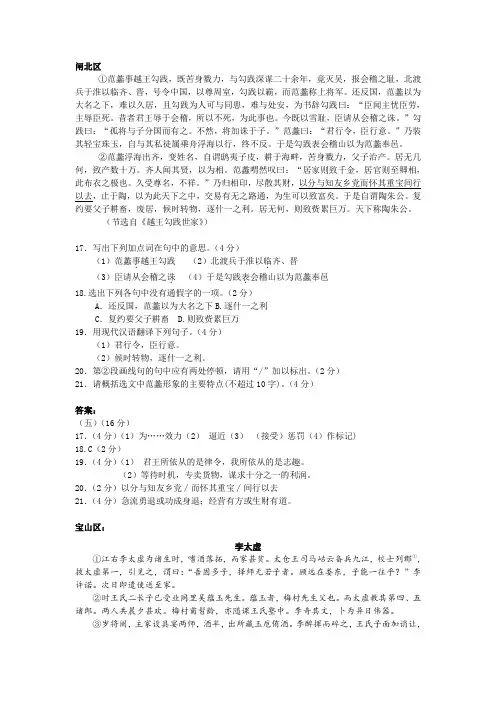

2014年上海高考语文一模人物传记类古文汇总(含答案)

闸北区①范蠡事越王勾践,既苦身戮力,与勾践深谋二十余年,竟灭吴,报会稽之耻,北渡兵于淮以临齐、晋,号令中国,以尊周室,勾践以霸,而范蠡称上将军。

还反国,范蠡以为大名之下,难以久居,且勾践为人可与同患,难与处安,为书辞勾践曰:“臣闻主忧臣劳,主辱臣死。

昔者君王辱于会稽,所以不死,为此事也。

今既以雪耻,臣请从会稽之诛。

”勾践曰:“孤将与子分国而有之。

不然,将加诛于子。

”范蠡曰:“君行令,臣行意。

”乃装其轻宝珠玉,自与其私徒属乘舟浮海以行,终不反。

于是勾践表会稽山以为范蠡奉邑。

②范蠡浮海出齐,变姓名,自谓鸱夷子皮,耕于海畔,苦身戮力,父子治产。

居无几何,致产数十万。

齐人闻其贤,以为相。

范蠡喟然叹曰:“居家则致千金,居官则至卿相,此布衣之极也。

久受尊名,不祥。

”乃归相印,尽散其财,以分与知友乡党而怀其重宝间行以去,止于陶,以为此天下之中,交易有无之路通,为生可以致富矣。

于是自谓陶朱公。

复约要父子耕畜,废居,候时转物,逐什一之利。

居无何,则致赀累巨万。

天下称陶朱公。

(节选自《越王勾践世家》)17.写出下列加点词在句中的意思。

(4分)(1)范蠡事.越王勾践(2)北渡兵于淮以临.齐、晋(3)臣请从会稽之诛.(4)于是勾践表.会稽山以为范蠡奉邑18.选出下列各句中没有通假字的一项。

(2分)A.还反国,范蠡以为大名之下B.逐什一之利C.复约要父子耕畜 D.则致赀累巨万19.用现代汉语翻译下列句子。

(4分)(1)君行令,臣行意。

(2)候时转物,逐什一之利。

20.第②段画线句的句中应有两处停顿,请用“/”加以标出。

(2分)21.请概括选文中范蠡形象的主要特点(不超过10字)。

(4分)答案:(五)(16分)17.(4分)(1)为……效力(2)逼近(3)(接受)惩罚(4)作标记)18.C(2分)19.(4分)(1)君王所依从的是律令,我所依从的是志趣。

(2)等待时机,专卖货物,谋求十分之一的利润。

20.(2分)以分与知友乡党∕而怀其重宝∕间行以去21.(4分)急流勇退或功成身退;经营有方或生财有道。

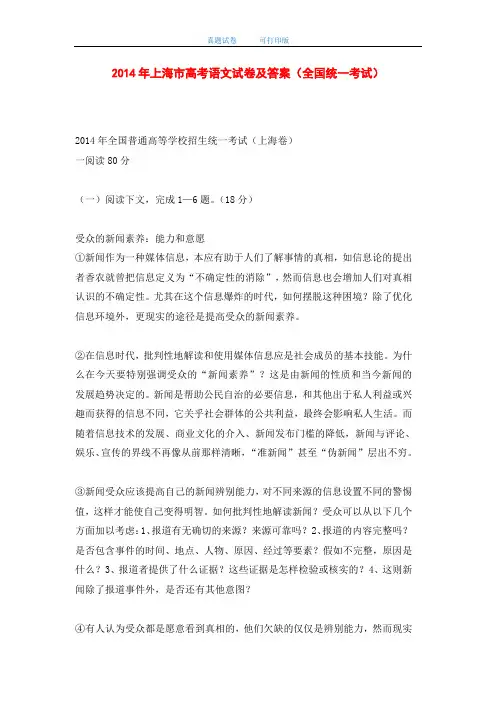

2014年上海市高考语文试卷及答案(全国统一考试)-打印版

2014年上海市高考语文试卷及答案(全国统一考试)2014年全国普通高等学校招生统一考试(上海卷)一阅读80分(一)阅读下文,完成1—6题。

(18分)受众的新闻素养:能力和意愿①新闻作为一种媒体信息,本应有助于人们了解事情的真相,如信息论的提出者香农就曾把信息定义为“不确定性的消除”,然而信息也会增加人们对真相认识的不确定性。

尤其在这个信息爆炸的时代,如何摆脱这种困境?除了优化信息环境外,更现实的途径是提高受众的新闻素养。

②在信息时代,批判性地解读和使用媒体信息应是社会成员的基本技能。

为什么在今天要特别强调受众的“新闻素养”?这是由新闻的性质和当今新闻的发展趋势决定的。

新闻是帮助公民自治的必要信息,和其他出于私人利益或兴趣而获得的信息不同,它关乎社会群体的公共利益,最终会影响私人生活。

而随着信息技术的发展、商业文化的介入、新闻发布门槛的降低,新闻与评论、娱乐、宣传的界线不再像从前那样清晰,“准新闻”甚至“伪新闻”层出不穷。

③新闻受众应该提高自己的新闻辨别能力,对不同来源的信息设置不同的警惕值,这样才能使自己变得明智。

如何批判性地解读新闻?受众可以从以下几个方面加以考虑:1、报道有无确切的来源?来源可靠吗?2、报道的内容完整吗?是否包含事件的时间、地点、人物、原因、经过等要素?假如不完整,原因是什么?3、报道者提供了什么证据?这些证据是怎样检验或核实的?4、这则新闻除了报道事件外,是否还有其他意图?④有人认为受众都是愿意看到真相的,他们欠缺的仅仅是辨别能力,然而现实中相当多的受众首先欠缺的是寻求事实真相的意愿。

如果说从前的新闻受众在接收信息上缺乏自由的话,那么现在的新闻受众更多是被诱惑,把有限的时间用于关注娱乐新闻,而最危险的是在被抑制和被诱导中养成的对事实真相无所谓的态度,要么是“你知道了真相又能怎样”,要么是“根本就没有真相,一切都是阴谋”。

前者导致老于世故地配合做戏,后者导致愤世嫉俗、拒绝相信一切。

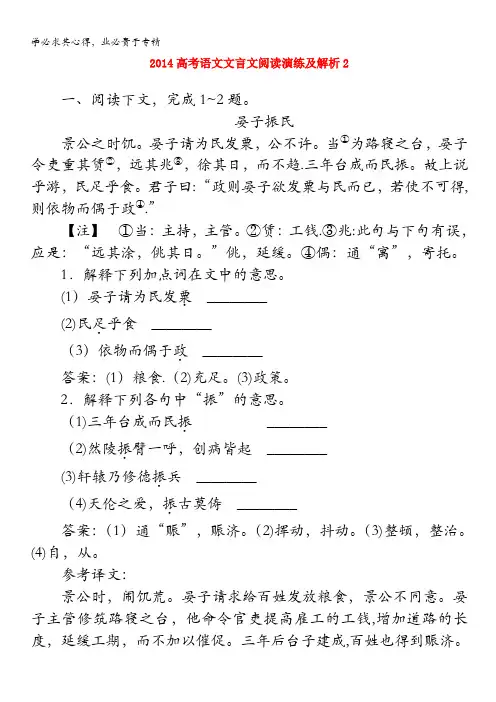

2014高考语文文言文阅读演练及解析2含解析

2014高考语文文言文阅读演练及解析2一、阅读下文,完成1~2题。

晏子振民景公之时饥。

晏子请为民发粟,公不许。

当①为路寝之台,晏子令吏重其赁②,远其兆③,徐其日,而不趋.三年台成而民振。

故上说乎游,民足乎食。

君子曰:“政则晏子欲发粟与民而已,若使不可得,则依物而偶于政④.”【注】①当:主持,主管。

②赁:工钱.③兆:此句与下句有误,应是:“远其涂,佻其日。

”佻,延缓。

④偶:通“寓”,寄托。

1.解释下列加点词在文中的意思。

(1)晏子请为民发粟.________(2)民足.乎食________(3)依物而偶于政.________答案:(1)粮食.(2)充足。

(3)政策。

2.解释下列各句中“振”的意思。

(1)三年台成而民振.________(2)然陵振.臂一呼,创病皆起________(3)轩辕乃修德振.兵________(4)天伦之爱,振.古莫俦________答案:(1)通“赈”,赈济。

(2)挥动,抖动。

(3)整顿,整治。

(4)自,从。

参考译文:景公时,闹饥荒。

晏子请求给百姓发放粮食,景公不同意。

晏子主管修筑路寝之台,他命令官吏提高雇工的工钱,增加道路的长度,延缓工期,而不加以催促。

三年后台子建成,百姓也得到赈济。

所以君王满意于游玩,百姓粮食能饱足。

君子说:“按照政策晏子只想发给百姓粮食罢了,如果不能实现,就借助事物实现自己的政治主张。

”二、(2009年高考上海卷)阅读下文,完成3~4题。

沈周沈周,字启南,长洲人,工诗善画。

年十一,游南都,作百韵诗,上巡抚侍郎崔恭。

面试《凤凰台赋》,援笔立就,恭大嗟异。

及长,书无所不览.文摹左氏,诗拟白居易、苏轼、陆游,字仿黄庭坚,并为世所爱重。

尤工于画,评者谓为明世第一。

郡守欲荐周贤良,周决意隐遁。

所居有水竹亭馆之胜,图书鼎彝充①错列,四方名士过从无虚日,风流文彩照映一时.奉亲至孝。

父没,或劝之仕,对曰:“若不知母氏以我为命耶?奈何离膝下.”居恒厌入城市,于郭外置行窝,有事一造之。

2014年高考上海卷语文试题(附答案)

2014年高考上海卷语文试题(答案)一阅读80分(一)阅读下文,完成1—6题。

(18分)受众的新闻素养:能力和意愿①新闻作为一种媒体信息,本应有助于人们了解事情的真相,如信息论的提出者香农就曾把信息定义为“不确定性的消除”,然而信息也会增加人们对真相认识的不确定性。

尤其在这个信息爆炸的时代,如何摆脱这种困境?除了优化信..息环境外,更现实的途径是提高受众的新闻素养。

②在信息时代,批判性地解读和使用媒体信息应是社会成员的基本技能。

为什么在今天要特别强调受众的“新闻素养”?这是由新闻的性质和当今新闻的发展趋势决定的。

新闻是帮助公民自治的必要信息,和其他出于私人利益或兴趣而获得的信息不同,它关乎社会群体的公共利益,最终会影响私人生活。

而随着信息技术的发展、商业文化的介入、新闻发布门槛的降低,新闻与评论、娱乐、宣传的界线不再像从前那样清晰,“准新闻”甚至“伪新闻”层出不穷。

③新闻受众应该提高自己的新闻辨别能力,对不同来源的信息设置不同的警惕值,这样才能使自己变得明智。

如何批判性地解读新闻?受众可以从以下几个方面加以考虑:1、报道有无确切的来源?来源可靠吗?2、报道的内容完整吗?是否包含事件的时间、地点、人物、原因、经过等要素?假如不完整,原因是什么?3、报道者提供了什么证据?这些证据是怎样检验或核实的?4、这则新闻除了报道事件外,是否还有其他意图?④有人认为受众都是愿意看到真相的,他们欠缺的仅仅是辨别能力,然而现实中相当多的受众首先欠缺的是寻求事实真相的意愿。

如果说从前的新闻受众在接收信息上缺乏自由的话,那么现在的新闻受众更多是被诱惑,把有限的时间用于关注娱乐新闻,而最危险的是在被抑制和被诱导中养成的对事实真相无所谓的态度,要么是“你知道了真相又能怎样”,要么是“根本就没有真相,一切都是阴谋”。

前者导致老于世故地配合做戏,后者导致愤世嫉俗、拒绝相信一切。

⑤还有一些人尽管有寻求事实真相的意愿,却习惯于把常识当成真相,或者以常识为标准来判断事件是否真实。

2014年高考上海卷语文试题解析

• (7)沧浪之水清兮,

。(屈原《渔父》)

• (8)今夕为何夕,

。(袁凯《客中除夕》)

• 【答案】

• (1)不以其道得之 (2)霓为衣兮风为马 (3)花近高 楼伤客心

• (4)何事苦淹留 意

(5)八百里分麾下炙 (6)言不尽

• (7)可以濯吾缨

(8)他乡说故乡

• 14、从体裁上看,本作品属于( )(1分) • A、古体诗 B、近体诗 C、歌行 D、诗余 • 【答案】A

放到原文中,结合上下文来分析本体和喻体的含义,找出本 体和喻体之间的相似性。第①段画线句运用了明喻的修辞手 法,本体是“它”,喻体是“一块巨大的海绵”,结合上文 “湖泊轻轻地喘息着……”可以判断出“它”指的是“湖泊”; 湖泊和海绵的相似性在于,二者都具有“吸”的功能,海绵 能吸水,而湖泊“将大地上所有的声音都吸了进去”,海 绵越大吸水性越强,那么,这里作者把湖泊比作“巨大的 海绵”,意在表明湖泊的吸音功能强大;海绵吸水具体可 感,而湖泊吸音则只是作者的主观感受,是抽象的,别人看 不到的,所以,作者用这个比喻巧妙地把自己的主观感受 用生活中常见的物品和现象传递给了读者,使读者可见可感。

• 8、自选一个角度赏析第③段的景物描写(4分)

• 【答案】略(本题采用整体评分法,对考生选择的角 度及针对该角度结合文本进行的赏析作整体评分。)

• 【解析】鉴赏作品的艺术形象、表现手法和语言风格

• 解答方法:(一)思考观察和描写的角度:有正面、 侧面,实写、虚写,动态、静态、色彩、远观、近看, 视觉、听觉,仰看、俯视……(二)理解和辨析描写景 物的修辞手法:比喻、拟人、夸张、借代、用典、对 偶等。(三)把握和分析景物描写的其它表现手法: 烘托、渲染、工笔、对比、衬托、比兴等手法。(四) 语言特点和风格。(五)景物和画面特点。本文第③ 段可选择的角度有动词的运用,如,“攀登”“起 伏”“悬”“伸向”等;写景角度的变化,俯瞰日落— — 平视地平线——远望更遥远的地方;色彩的组合,如 “火球”、“白帐篷”等。

2014全国2高考语文试卷(文字版)【2】

2014全国2高考语文试卷(文字版)【2】二、古代诗文阅读(36分)(一) 文言文阅读(19分)阅读下面的文言文,完成4~7题。

韩文,字贯道,成化二年举进士,除工科给事中,出为湖广右参议。

中贵督太和山,干没公费。

文力遏之,以其羡易粟万石,备振贷。

九溪土酋与邻境争地相攻,文往谕,皆服。

弘治十六年拜南京兵部尚书。

岁侵,米价翔踊。

文请预发军饷三月,户部难之。

文曰:“救荒如救焚,有罪,吾自当之。

”乃发廪十六万石,米价为平。

明年召拜户部尚书。

文凝厚雍粹,居常抑抑。

至临大事,刚断无所挠。

武宗即位,赏赉及山陵、大婚诸费,需银百八十万两有奇,部帑不给。

文请先发承运库,诏不许。

文言:“帑藏虚,赏赉自京边军士外,请分别给银钞,稍益以内库及内府钱,并暂借勋戚赐庄田税,而敕承运库内官核所积金银,著之籍。

且尽罢诸不急费。

”旧制,监局、仓库内官不过二三人,后渐添注,或一仓十余人,文力请裁汰。

淳安公主赐田三百顷,复欲夺任丘民业,文力争乃止。

文司国计二年,力遏权幸,权幸深疾之。

而是时青宫旧奄刘瑾等八人号“八虎”日导帝狗马鹰兔歌舞角抵不亲万几文每退朝对僚属语及辄泣下郎中李梦阳进曰:“公诚及此时率大臣固争,去‘八虎’易易耳。

”文捋须昂肩,毅然改容曰:“善。

纵事勿济,吾年足死矣,不死不足报国。

”即偕诸大臣伏阙上疏,疏入,帝惊泣不食。

瑾等大惧。

瑾恨文甚,日令人伺文过。

逾月,有以伪银输内库者,遂以为文罪。

诏降一级致仕,瑾恨未已,坐以遗失部籍,逮文下诏狱。

数月始释,罚米千石输大同。

寻复罚米者再,家业荡然。

瑾诛,复官,致仕。

嘉靖五年卒,年八十有六。

(节选自《明史·韩文传》)4.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是(3分)A. 以其羡易粟万石,备振贷振:救济。

B. 救荒如救焚,有罪,吾自当之当:承担。

C. 至临大事,刚断无所挠临:面对。

D. 核所积金银,著之籍著:彰显。

5.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.而是时青宫旧奄刘瑾等八人/号“八虎”日导帝/狗马/鹰兔/歌舞/角抵/不亲万几/文每退朝/对僚属语及/辄泣下/B.而是时青宫旧奄刘瑾等八人/号“八虎”日导帝/狗马/鹰兔/歌舞/角抵/不亲万几/文每退朝/对僚属/语及辄泣下/C. 而是时青宫旧奄刘瑾等八人号“八虎” /日导帝狗马/鹰兔/歌舞/角抵/不亲万几/文每退朝/对僚属语及/辄泣下/D. 而是时青宫旧奄刘瑾等八人号“八虎” /日导帝狗马/鹰兔/歌舞/角抵/不亲万几/文每退朝/对僚属/语及辄泣下/6.下列对原文的概括和分析,不正确的一项是(3分)A.韩文为官清正,关注民众生活,他在湖广,妥善处理九溪士酋与临境争第一世;担任南京兵部尚书时,年成歉收,他开仓取粮十六万石,平抑米价。

2014年上海高考语文二模文言文二汇总(含答案)

奉贤区:送温处士赴河阳军序韩愈①‚伯乐一过冀北之野,而马群遂空。

夫冀北马多天下,伯乐虽善知马,安能空其群邪?‛解之者曰:‚吾所谓空,非无马也,无良马也。

伯乐知马,遇其良,辄取之,群无留良焉。

苟无良,虽谓无马,不为虚语矣。

‛②东都,固士大夫之冀北也。

恃才能深藏而不市者,洛之北涯曰石生,其南涯曰温生。

大夫乌公以鈇钺镇河阳之三月,以石生为才,以礼为罗,罗而致之幕下;未数月也,以温生为才,于是以石生为媒,以礼为罗,又罗而臵之幕下。

东都虽信多才士,朝取一人焉,拔其尤;暮取一人焉,拔其尤。

自居守、河南尹,以及百司之执事,与吾辈二县之大夫,政有所不通,事有所可疑,奚所咨而处焉?士大夫之去位而巷处者,谁与嬉游?小子后生,于何考德而问业焉?缙绅之东西行过是都者,无所礼于其庐。

若是而称曰:‚大夫乌公一镇河阳,而东都处士之庐无人焉。

‛岂不可也?③夫南面而听天下,其所托重而恃力者,惟相与将耳。

相为天子得人于朝廷,将为天子得文武士于幕下。

求内外无治,不可得也。

愈縻于兹,不能自引去,资二生以待老。

今皆为有力者夺之,其何能无介然于怀耶?④生既至,拜公于军门,其为吾以前所称,为天下贺;以后所称,为吾致私怨于尽取也!⑤留守相公首为四韵诗歌其事,愈因推其意而序之。

22.第①段画线句“伯乐一过冀北之野,而马群遂空”与后文“_______________________ ________________________________________________________”这句话遥相呼应。

(1分)23.赏析第②段画线句的表达效果。

(3分)24.第④段画线句“为吾致私怨于尽取也”表现了作者的矛盾心情,试做简要分析。

(3分)25.对下列句子理解不正确的一项是( ) (2分)A. 夫冀北马多天下,伯乐虽善知马,安能空其群邪?冀北的马在世上属于多的,伯乐虽然善于相马,怎么能一下子让马群空掉呢?B. 朝取一人焉,拔其尤;暮取一人焉,拔其尤。

2014年高考各省市卷文言文参考译文汇编

01.【2014四川卷参考译文】梁书·王筠列传王筠字元礼,又字德柔,山东琅玡临沂人。

王筠小时候就机警敏悟,七岁就能写文章了。

十六岁时,创作了《芍药赋》,十分优美。

等长大了,喜欢清静热爱学习,与堂兄王泰齐名。

当时陈郡有个谢览,谢览有个弟弟叫谢举,也都有很好的声誉,当时的人们给他们编赞语(或童谣)说:“谢有览、举,王有养、炬。

”“炬”是王泰,“养”是王筠,都是他们的小名。

(王筠)起初任职是中军临川王行的参谋,后调任太子舍人,又升任尚书殿中郎。

琅玡王氏渡过长江(指东晋建国)以来,就没有在郎署任职的人,有人劝(王筠)先观望不要出任,王筠说:“陆机(曾历任平原内史)可以说是东南俊秀,王坦之(字文度,东晋名臣)更是独步江东,我得以与这些前辈并驾齐驱,哪里会有遗憾。

”于是兴高采烈地去上任。

尚书令沈约,是当时的文坛宗师,每当看到王筠的文章,赞叹吟诵玩味,认为(自己)赶不上(王筠)。

王筠作文章(当时主要指赋)能押险韵(生僻少用的韵),每次官宴上一起作赋,(王筠的作品)文辞必定最具鲜妍美妙。

沈约常常很平静地启奏高祖(梁高祖武帝萧衍)说:“近年来晚辈中的名家,只见王筠独步文坛了。

”昭明太子(萧统,主持编选《昭明文选》)喜爱文人雅士,常常与王筠、刘孝绰、陆倕(chuí)、到洽、殷芸等在玄圃(建康宫中名园,时作讲经之所)吃喝游乐,太子独独牵着王筠的手抚揽着刘孝绰的肩膀跟他们说:“这正所谓左手拉着浮丘的袖子,右手拍着洪崖(与浮丘、安期生并举为仙人的代称)的肩膀啊”。

他被(太子)看重竟到了这样的地步。

普通元年(梁武帝萧衍年号,值520年),(王筠)因为母亲去世要守丧而离职。

王筠很有孝顺的天性,为守丧自我毁伤超过了礼制规定的程度,服丧期满后,还因为就此患上的疾病在家休养了很久。

中大通二年(梁武帝年号,值530年),调任司徒左长史,中大通三年,昭明太子去世,皇帝命令(王筠)写一篇哀策文(祭文),(这篇文章)又再次令(皇帝或大家)叹服点赞欣赏。

2014年上海中考文言文(赏析)翻译对照

东临碣石,以观沧海。

东行登上碣石山,来感悟大海。

水何澹澹,山岛竦峙。

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。

树木丛生,百草丰茂。

树木和百草一丛一丛的,十分繁茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

秋风吹动树木发出悲凉的声音,海中翻腾着巨大的波浪。

日月之行,若出其中;太阳和月亮的运行,好像是从这浩瀚的海洋中出发的。

星汉灿烂,若出其里。

银河星光灿烂,好像是从这浩淼的海洋中产生出来的。

幸甚至哉,歌以咏志。

庆幸得很哪,就用诗歌来表达心志吧。

岱宗夫如何,齐鲁青未了。

泰山呵,你究竟有多么宏伟壮丽?你既挺拔苍翠,又横跨齐鲁两地。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

造物者给你,集中了瑰丽和神奇,你高峻的山峰,把南北分成晨夕。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

望层层云气升腾,令人胸怀荡涤,看归鸟回旋入山,使人眼眶欲碎。

会当凌绝顶,一览众山小。

有朝一日,我总要登上你的绝顶,把周围矮小的群山们,一览无遗!水光潋滟晴方好,水波荡漾的晴天,景色真好,山色空蒙雨亦奇。

山峦迷茫烟雨中也显得神奇。

欲把西湖比西子,如果把西湖比作美女西施,浓妆淡抹总相宜。

无论淡妆浓妆她总是美丽。

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

走在西湖边。

从孤山寺的北面到贾公亭的西面,湖水涨潮时刚好与堤齐平,白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片.。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

几只早出的黄莺争着飞上向阳的树,不知谁家新来的燕子正衔着春泥在筑巢。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

一些多彩缤纷的春花渐渐要迷住人的眼睛,浅浅的春草刚刚能够遮没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

我最爱漫步在西湖东边欣赏美景,欣赏得不够,就再去看那绿色杨柳下迷人的断桥白沙堤。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

传说中的仙人早乘黄鹤飞去,这地方只留下空荡的黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

飞去的黄鹤再也不能复返了,唯有悠悠白云徒然千载依旧。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

汉阳晴川阁的碧树历历在目,鹦鹉洲的芳草长得密密稠稠,日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2014年高考上海卷文言文选段与译文

【选段一原文】

刘晏初为转运使,常以厚直募善走者,觇报四方物价,虽远方不数日皆达使司。

食货轻重之权,悉在掌握,国家获利,而天下无甚贵甚贱之忧。

晏又以为户口滋多,则赋税自广,故其理财以爱民为先。

诸道各置知院官,每旬月具州县雨雪丰歉之状白使司。

知院官始见不稔之端,先申,至某月须如干蠲免,某月须若干救助,及期,晏不俟州县申请,即奏行之,应民之急,未尝失时。

由是民得安其居业,户口蕃息。

其初,财赋岁入不过四百万缗,季年乃千余万缗。

晏专用榷盐法充军国之用,以为官多则民扰,故但于出盐之乡置盐官,自余州县,不复置官。

先是,运关东谷入长安者,以河流湍悍,率一斛得八斗至者,则为成劳,受优赏。

晏以为江、汴、河、渭水力不同,各随便宜,造运船,教漕卒,江船达扬州,汴船达河阴,河船达渭口,渭船达太仓,其间缘水置仓,转相受给。

自是每岁运谷或至百余万斛,无斗升沉覆者。

晏于扬子造船,每艘给钱千缗。

或言“所用实不及半,虚费太多”。

晏曰:“不然,论大计者固不可惜小费,凡事必为永久之虑。

今始置船场,执事者至多,当先使之私用无窘,则官物坚牢矣。

若遽与之屑屑校计锱铢,安能久行乎!”

(节选自《资治通鉴》)

【选段一译文】

刘晏当初担任转运使时,一直用高价招募善于奔走的人,察访报告各地的物价,即使遥远地方的(物价)不用几天都能送到转运使官署。

他把钱粮方面孰轻孰重的权变,全部控制在手中,朝廷因此获利,而民间也没有物价暴涨暴跌的忧虑。

刘晏还认为:户口增加,赋税征收的范围就会自然拓宽。

所以刘晏掌理财务,以关心民间疾苦为先务。

各道分别设置了巡院的知院官,每过十天、一月,必须陈述所在州县的雨雪丰歉状况,上报转运使司。

知院官开始见到年景不丰的苗头,就要先行申明到某月需要蠲免若干赋税,到某月需要救济资助若干物资,到了预定之期,刘晏不待州县申请,便上奏实施,解决百姓的急难,从来不曾错过时机。

由此,百姓得以安居乐业,户口繁衍起来。

在刘晏任职的初期,财赋每年收入不过四百万缗,到他任职的后期,每年收入达到一千余万缗。

刘晏专门采用盐产专营法来充实军需国用,认为官吏多了,百姓就会受到骚扰,所以他只在产盐地设置盐官,在产盐地以外的州县不再设置盐官。

在刘晏任职之前,将关东的谷物运送到长安,因为河水流湍急凶险,大抵一斛谷物能运到八斗,便算成功,会受到优厚的奖赏。

刘晏认为长江、汴水、黄河、渭水的水流缓急各不相同,依据各处的不同特点,因利乘便,分别制造运送谷物的船只,训练漕运的士卒,长江的船只运抵扬州,汴水的船只运抵河阴,黄河的船只运抵渭水流入黄河的河口,渭水的船只运抵太仓,各地段之间都在水边设置粮仓,由上一段转送给下一段。

自此,每年运送谷物有时能够达到一百多万斛,没有一斗一升在水中沉没。

刘晏刘晏在扬子造船,每制船一艘,给钱一千缗。

有人说,“造一艘船的费用实际还用不了一半,白白浪费的钱财太多了”。

刘晏说:“不是这样。

办大事,当然不可吝惜小费用,办一切事情都要有长远的考虑。

现在船场才开始设置,办事的人很多,应该首先让这些人的私人用度不受困窘,他们为官家制造的物件就会坚固牢靠了。

如果急于同这些人不厌烦细细地计较分文,怎么能够长久地实行下去呢!”

【选段二原文】

治学(东汉)徐幹

昔之君子成德立行,身没而名不朽,其故何哉?学也。

学也者,所以疏神达思,治情理性,圣人之上务也。

民之初载,其蒙未知。

譬如宝在于玄室,有所求而不见,白日照焉,则群物斯辨矣。

学者,心之白日也。

学犹饰也,器不饰则无以为美观,人不学则无以有懿德。

有懿德,故可以经人伦;为美观,故可以供神明。

夫听黄钟之声,然后知击缶之细;视衮龙之文,然后知被褐之陋;渉庠序之教,然后知不学之困。

故学者如登山焉,动而益高;如寤寐焉,久而愈足。

顾所由来,则杳然其远,以其难而懈之,误且非矣。

倚立而思远,不如速行之必至也;矫首而徇飞,不如修翼之必获也;孤居而愿智,不如务学之必达也。

故君子心不苟愿,必以求学;身不苟动,必以从师;言不苟出,必以博闻。

君子之于学也,其不懈,犹上天之动,犹日月之行,终身亹亹,没而后已。

故虽有其才而无其志,亦不能兴其功也。

志者,学之师也;才者,学之徒也。

学者不患才之不赡,而患志之不立。

是以为之者亿兆,而成之者无几,故君子必立其志。

【选段二译文】

从前的君子,能够成就高尚的道德、建立卓越的品行,形体死亡而名不朽灭,是什么原因呢?那就是学习。

学习是用来通明精神、畅达思想、和悦情绪、修养品性的手段,是圣人最为看重的事情。

人刚出生的时候,蒙昧无知,就好像珍宝放在暗室里,想寻找却看不出,太阳的光辉一照进去,各种东西都一目了然。

学习,就是心灵的太阳。

学习就好像是修整装饰,器物不加修饰,就无法获得美丽的外观;人不学习,也就无法拥有美好的品德。

具备美好的品德,才可以妥善处理人与人之间的关系;做得美观好看,才可以供寄给神祇祖先。

聆听了黄钟的声音,然后才知道叩击瓦罐所发出的声音是多么的细小;目睹了帝王礼服上的绣龙纹饰,然后才知道自己所穿的粗布短衣是多么的粗劣;接受过学校的教育,然后才知道不学习的困惑。

所以学习这件事,就好像是登山,越走越高;就好像是睡眠,越久越充足;回顾学习活动的来由,就遥远渺茫了,但因为它难而懈怠,这就不仅认识错误,而且行为完全不对了。

倚物伫立而想着到远方去,不如立即行走定能抵达,举仰着头而想追随鸟儿翱翔长空,不如自己修治翅膀定能实现,孤身独处而希望获取智慧,不如努力学习定能达到目的。

所以,君子的心灵不随便幻想,而是一定要努力学习,自身不轻举妄动,而是一定要追随老师;说话不信口开河,而一定要广泛听取。

君子对于学习,其坚持不懈的精神,就好像是天空的运转,就好像是日月的运行,终身勤勉不倦,死而后已。

因此,尽管有资质,而无志向,也不能够建立他的功业。

志向是学习的主要,资质是学习的次要。

求学的人不担心才学不富足,而怕志向没有确立。

所以,自古至今致力学习的人成千上万,不计其数,而有所成就的人却寥寥无几。

因此,君子一定要确立他的志向。

成功就是先制定一个有价值的目标,然后逐步把它转化成现实的过程。

这个过程因为信念而

牢固,因为平衡而持久。

生活才需要目标,生命不需要目标。

就像驴子面前吊着个萝卜就会往前走。

正因为有那个目标,你才有劲儿往前走。

在做的过程中,你已体验到生命是什么。

问题是,没有几个人,能够在没有目标的情况下安详当下。

因

为没有目标,他都不知道要做什么。

穷人生活的成本,要比富人高多了。

穷人考虑价钱而不考虑价值,最后什么都得不到。

富人考虑价值并且果断决定,于是他获得了最好的机会。

这就是为什么穷人越穷,富人越富的原因。