初中文言虚词练习题

初中语文《文言文虚词之者、焉、而》专题练习

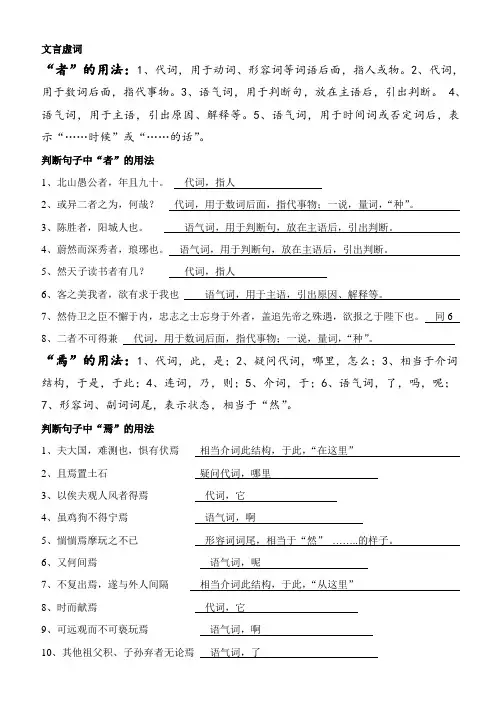

文言虚词“者”的用法:1、代词,用于动词、形容词等词语后面,指人或物。

2、代词,用于数词后面,指代事物。

3、语气词,用于判断句,放在主语后,引出判断。

4、语气词,用于主语,引出原因、解释等。

5、语气词,用于时间词或否定词后,表示“……时候”或“……的话”。

判断句子中“者”的用法1、北山愚公者,年且九十。

代词,指人2、或异二者之为,何哉?代词,用于数词后面,指代事物;一说,量词,“种”。

3、陈胜者,阳城人也。

语气词,用于判断句,放在主语后,引出判断。

4、蔚然而深秀者,琅琊也。

语气词,用于判断句,放在主语后,引出判断。

5、然天子读书者有几?代词,指人6、客之美我者,欲有求于我也语气词,用于主语,引出原因、解释等。

7、然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

同68、二者不可得兼代词,用于数词后面,指代事物;一说,量词,“种”。

“焉”的用法:1、代词,此,是;2、疑问代词,哪里,怎么;3、相当于介词结构,于是,于此;4、连词,乃,则;5、介词,于;6、语气词,了,吗,呢;7、形容词、副词词尾,表示状态,相当于“然”。

判断句子中“焉”的用法1、夫大国,难测也,惧有伏焉相当介词此结构,于此,“在这里”2、且焉置土石疑问代词,哪里3、以俟夫观人风者得焉代词,它4、虽鸡狗不得宁焉语气词,啊5、惴惴焉摩玩之不已形容词词尾,相当于“然”……..的样子。

6、又何间焉语气词,呢7、不复出焉,遂与外人间隔相当介词此结构,于此,“从这里”8、时而献焉代词,它9、可远观而不可亵玩焉语气词,啊10、其他祖父积、子孙弃者无论焉语气词,了11、三人行,必有我师焉相当介词此结构,于此,“在这里”12、湖中焉得更有此人疑问代词,哪里13、无陇断焉相当介词此结构,于此,“在这里”“而”的用法:1、连词,表并列,相当于“和”“与”;2、连词,表示顺承,相当于“就”“才”; 3、连词,表示假设,相当于“如果”;4、连词,表示转折,相当于“却”“但是”;5、连词,表示因果,相当于“因而”“所以”;6、连词,表示方式或状态(表示修饰)判断句子中“而”的用法1、面山而居连词,表示修饰2、择其善者而从之连词,表示顺承3、人不知而不愠连词,表示转折,相当于“却”“但是”4、委而去之连词,表示顺承5、黑质而白章连词,表并列6、饮少辄醉,而年又最高连词,表并列7、而吾蛇尚存连词,表示假设,相当于“如果”8、归而形诸梦连词,表示顺承9、登轼而望之连词,表示顺承10、再而衰,三而竭连词,表示顺承11、而或长烟一空连词,表并列12、然则何时而乐耶连词,表示修饰13、而安陵君以五十里之地存者连词,表示转折,相当于“却”“但是”14、乃记之而去连词,表示顺承15、鸣之而不能通其意连词,表示转折,相当于“却”“但是”17、得而腊之以为饵连词,表示顺承18、而吾以捕蛇独存连词,表示转折,相当于“却”“但是”19、四时之景不同,而乐亦无穷也连词,表示因果,相当于“因而”“所以”20、而两狼之并驱如故连词,表示转折,相当于“却”“但是”。

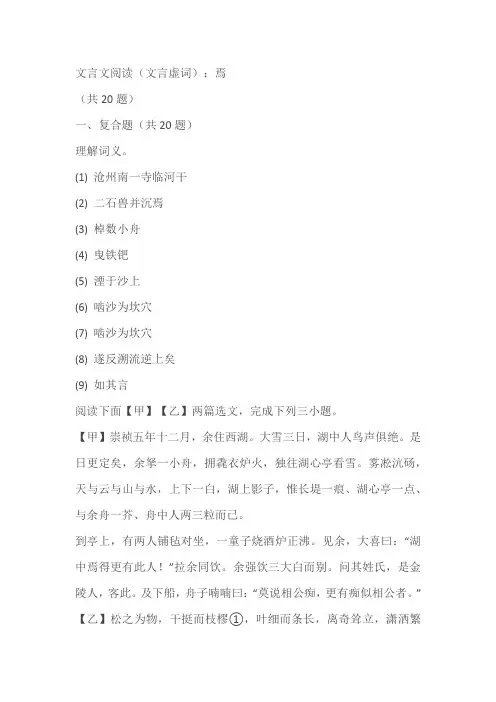

2023年九年级初升高暑假文言文阅读专练(文言虚词):焉(含解析)

文言文阅读(文言虚词):焉(共20题)一、复合题(共20题)理解词义。

(1) 沧州南一寺临河干(2) 二石兽并沉焉(3) 棹数小舟(4) 曳铁钯(5) 湮于沙上(6) 啮沙为坎穴(7) 啮沙为坎穴(8) 遂反溯流逆上矣(9) 如其言阅读下面【甲】【乙】两篇选文,完成下列三小题。

【甲】崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

余强饮三大白而别。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。

”【乙】松之为物,干挺而枝樛①,叶细而条长,离奇耸立,潇洒繁密。

故风过之,疏通畅达,有自然之音。

听之可以解烦黩②,涤昏秽③,旷神怡情,恬淡寂寥。

宜乎④适意山林之士,乐之而不能违⑤也。

金鸡之峰,有三松焉,不知其几百年矣。

微风拂之,声如暗泉飒飒走石濑⑥;稍大,则如奏雅乐;其大风至则如扬波涛又如振鼓隐隐有节奏。

方舟上人⑦为阁其下,而名之曰松风之阁。

予尝过而止之,洋洋乎若将留而忘归焉。

盖虽在山林而去人不远,夏不苦暑,冬不酷寒,观于松可以适吾目,听于松可以适吾耳,无外物以汩⑧其心,可以喜乐,可以永⑨日,又何必濯颍水而以为高,登首阳而以为清也哉?【注释】①樛(jiū):弯曲向下。

②黩(dú):忧。

③昏秽:黑暗、肮脏的东西。

④宜乎:怪不得。

⑤违:离开。

⑥石濑(lài):石上急流。

⑦上人:和尚。

⑧汩(gǔ):乱。

⑨永:度过。

(1) 解释下列加点的词。

i 拥毳衣炉火ii 湖中焉得更有此人iii 方舟上人为阁其下iv 予尝过而止之(2) 用现代汉语翻译下列语句。

i 独往湖心亭看雪。

ii 观于松可以适吾目,听于松可以适吾耳。

(3) 【甲】【乙】两文作者都寄情山水,但表达的思想感情有何不同?阅读下面文段,完成下列各题。

初中语文文言虚词整理

1·项为之强 2·以丛草为林 3·舌一吐而二虫尽为所吞 4·为人谋而不忠乎 可以为师矣 5·知之为知之,不知为不知 6·仁以为己任 7·以为妙绝 8·愿为市鞍马 9·中轩敞者为舱 10·盖简桃核修狭者为之

1·因为 2·当作 3·被 4·当;做 5·是 6·作为 7·认为 8·为了 9·是 10·雕刻

1·表疑问语气,译为“吗”、“呢” 2·表反问语气,译为“吗”、“呢” 3·同“于”。 4·表感叹语气,译为“啊”、“呀” 5·表商量语气,译为“吗”,“吧”

乎

且壮士不死而已,死即举大名耳。

01

例句:年且九十。

02

表递进关系,后一句提出比前一句更进一层的内容。可译为“而且”、“况且”等。

03

“将近”的意思。

也

俟其欣悦,则又请焉 然则何时而乐耶? 此则岳阳楼之大观也 余则緼袍敝衣处其间 出则无法家拂士

① 表承接,“就” ②那么 ③表判断,“是”,“就是” ④表转折,“却” ⑤表示假设,“如果”

则

01

02

03

04

05

虽然

虽千里不敢易也

(一)介词1.介绍动作行为产生的原因,可译为“因为”“由于”。 2.介绍动作行为所凭借的条件,可译为“凭借”“按照”“依靠”等 3.表示动作行为的方式,可译作“把”、“拿”、“用”等。 (二)连词4.表示目的,相当于现代汉语里的“来” 5.表示结果,可译作“以至”‘“因而”。 6.有时相当于连词“而”。 (三)7·“以”还可作动词(属于实词)用,可译为“认为”。

焉 1·且焉置土石 2·复到舅家问焉 3·不复出焉 4·启窗而观,雕栏相望焉

①疑问代词(语气词),“哪里”,“怎么” ②代词,指仲永。 ③兼词,相当于“于之”,译为“在那里” ④句末语气词,“呢”

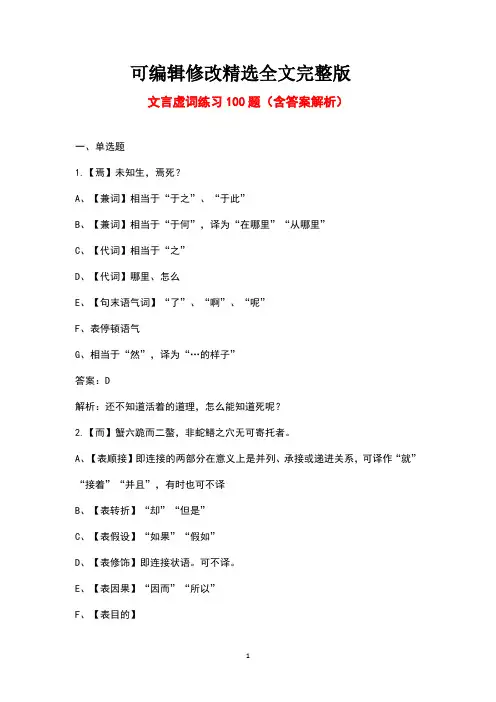

文言虚词练习100题(含答案解析)精选全文

可编辑修改精选全文完整版文言虚词练习100题(含答案解析)一、单选题1.【焉】未知生,焉死?A、【兼词】相当于“于之”、“于此”B、【兼词】相当于“于何”,译为“在哪里”“从哪里”C、【代词】相当于“之”D、【代词】哪里、怎么E、【句末语气词】“了”、“啊”、“呢”F、表停顿语气G、相当于“然”,译为“…的样子”答案:D解析:还不知道活着的道理,怎么能知道死呢?2.【而】蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者。

A、【表顺接】即连接的两部分在意义上是并列、承接或递进关系,可译作“就”“接着”“并且”,有时也可不译B、【表转折】“却”“但是”C、【表假设】“如果”“假如”D、【表修饰】即连接状语。

可不译。

E、【表因果】“因而”“所以”F、【表目的】G、【通假字】通“尔”,译为“你”“你的”H、【通假字】通“如”,译为“如同”“好像”答案:A解析:(表并列)螃蟹有六条腿,两个蟹钳,如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处存身,这是因为它用心浮躁啊。

3.【焉】句读之不知,惑之不解,或师焉,或否焉,小学而大遗。

A、【兼词】相当于“于之”、“于此”B、【兼词】相当于“于何”,译为“在哪里”“从哪里”C、【代词】相当于“之”D、【代词】哪里、怎么E、【句末语气词】“了”、“啊”、“呢”F、表停顿语气G、相当于“然”,译为“…的样子”答案:F解析:不知道文句,不能解决疑惑,有的人向老师学习,有的人却不向老师求教,小的方面学习,大的方面丢弃,我看不出他们有什么明智。

4.【而已】未几而摇头顿足者,得数十人而已。

A、【表限止】相当于“罢了”B、“才”“方才”C、即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。

D、“不久”“一会儿”答案:A解析:过了会儿摇头、跺脚的人,就有了数十个。

5.【而】而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

A、【表顺接】即连接的两部分在意义上是并列、承接或递进关系,可译作“就”“接着”“并且”,有时也可不译B、【表转折】“却”“但是”C、【表假设】“如果”“假如”D、【表修饰】即连接状语。

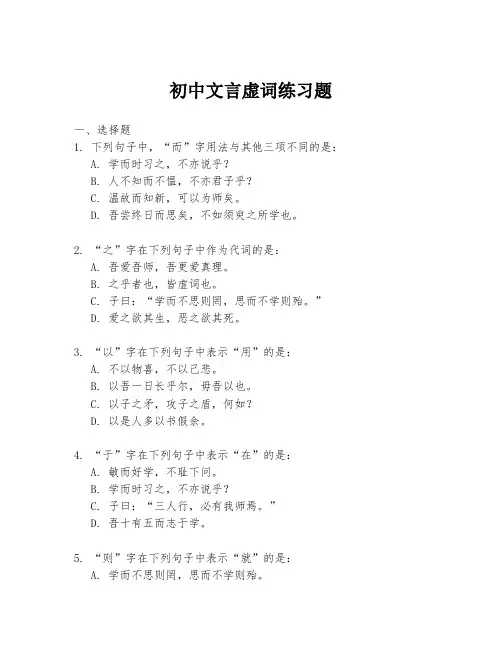

初中文言虚词练习题

初中文言虚词练习题一、选择题1. 下列句子中,“而”字用法与其他三项不同的是:A. 学而时习之,不亦说乎?B. 人不知而不愠,不亦君子乎?C. 温故而知新,可以为师矣。

D. 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

2. “之”字在下列句子中作为代词的是:A. 吾爱吾师,吾更爱真理。

B. 之乎者也,皆虚词也。

C. 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”D. 爱之欲其生,恶之欲其死。

3. “以”字在下列句子中表示“用”的是:A. 不以物喜,不以己悲。

B. 以吾一日长乎尔,毋吾以也。

C. 以子之矛,攻子之盾,何如?D. 以是人多以书假余。

4. “于”字在下列句子中表示“在”的是:A. 敏而好学,不耻下问。

B. 学而时习之,不亦说乎?C. 子曰:“三人行,必有我师焉。

”D. 吾十有五而志于学。

5. “则”字在下列句子中表示“就”的是:A. 学而不思则罔,思而不学则殆。

B. 子曰:“不患人之不己知,患不知人也。

”C. 子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”D. 子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”二、填空题6. 请将下列句子中的虚词填入适当的位置。

(1)吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?(2)子曰:“知者乐水,仁者乐山。

知者动,仁者静。

知者乐,仁者寿。

”7. 根据句子的意思,填入适当的虚词。

(1)不以物喜,不以己悲。

______吾与点也,无尔诈,无我虞。

(2)三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

三、翻译题8. 将下列句子翻译成现代汉语。

(1)学而不思则罔,思而不学则殆。

(2)吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

四、阅读理解题9. 阅读下面文言文段落,回答问题。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”(1)请解释“而”在这段话中的用法和意义。

(2)“不惑”一词在文中指的是什么?五、写作题10. 根据你对“学而不思则罔,思而不学则殆”这句话的理解,写一篇不少于300字的短文,阐述学习与思考的关系。

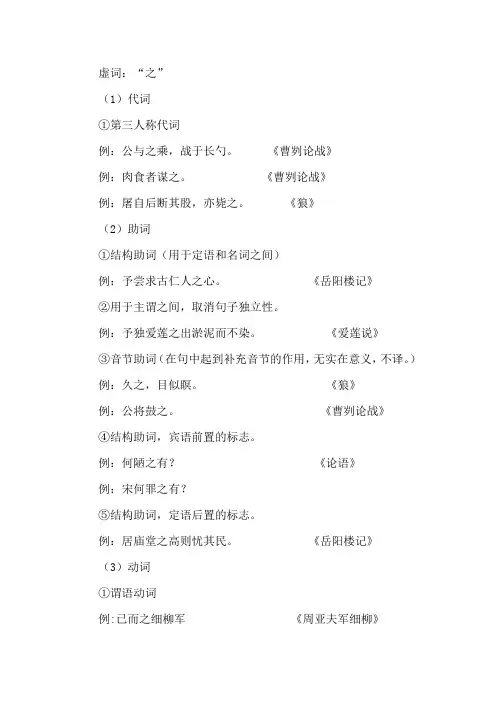

初中文言文虚词“之”的用法及练习题

虚词:“之”(1)代词①第三人称代词例:公与之乘,战于长勺。

《曹刿论战》例:肉食者谋之。

《曹刿论战》例:屠自后断其股,亦毙之。

《狼》(2)助词①结构助词(用于定语和名词之间)例:予尝求古仁人之心。

《岳阳楼记》②用于主谓之间,取消句子独立性。

例:予独爱莲之出淤泥而不染。

《爱莲说》③音节助词(在句中起到补充音节的作用,无实在意义,不译。

)例:久之,目似瞑。

《狼》例:公将鼓之。

《曹刿论战》④结构助词,宾语前置的标志。

例:何陋之有?《论语》例:宋何罪之有?⑤结构助词,定语后置的标志。

例:居庙堂之高则忧其民。

《岳阳楼记》(3)动词①谓语动词例:已而之细柳军《周亚夫军细柳》课后习题:第一组:1.无丝竹之乱耳2.无案牍之劳形3.沿河求之4.春冬之时5.实是欲界之仙都6.往之女家7.忘路之远近8.渔人甚异之9.具答之第二组:1.闻之,欣然规往2.心乐之3.乃记之而去4.鹏之徙于南冥也5.马之千里者6.策之不以其道7.鸣之而不能通其意8.属予作文以记之9.此则岳阳楼之大观也10.览物之情1.予尝求古仁人之心2.居庙堂之高则忧其民3.处江湖之远则忧其君4.山之僧智仙也5.名之者谁6.醉翁之意不在酒7.山水之乐8.山间之朝暮也9.山间之四时也10.然而禽鸟之山林之乐第四组:1.得之则生2.呼尔而与之3.行道之人弗受4.万钟则不辩礼义而受之5.而不知太守之乐其乐也6.今为妻妾之奉为之7.此之谓失其本心8.弗之怠9.走送之10.益慕圣贤之道1.当余之从师也2.无限肥滋味之享3.戴朱樱宝饰之帽4.盖余志勤且坚若此5.肉食者谋之6.小大之狱7.公与之乘8.公将鼓之9.公将驰之10.故克之第六组:1.故逐之2.孰视之3.暮寝而思之4.吾妻之美我者5.朝廷之臣莫不畏臣6.数月之后7.此诚危急存亡之秋也8.然侍卫之臣不懈于内9.盖追先帝之殊遇10.欲报之于陛下也11.恢弘之势之气12.受任于败军之际13.以伤先帝之名。

备战中考语文考点文言虚词的意义和用法(考点专练)

备战中考语文考点文言虚词的意义和用法(考点专练)一、选择题(共 77 分)1.下列各句对“其”解释有误的一项是()A.场主积薪其.中(麦场)B.一狼洞其.中(柴堆)C.意将隧入以攻其.后也(狼)D.屠自后断其.股(狼)【答案】C【详解】本题考查学生理解文言虚词“其”的用法的能力。

“其”可做代词,代人、事、物等;也可做副词,放在句首或句中,表示疑问、猜度、反诘、愿望等语气,常和放在句末的语气词配合,可译为“大概”“或许”“恐怕”“可要”“怎么”“难道”等。

这里结合语境理解即可。

C其:代屠户。

故选C。

2.下列各项中,加点词语解释不正确的一项是()A.俄而雪骤.(骤:急)B.撒盐空中差可拟.(拟:相比)C.去后乃.至(乃:于是)D.太丘舍去.(去:离开)【答案】C【详解】C.大意:陈太丘离开后朋友才到。

乃:才。

故选C。

3.下列句子中“以”字的用法与众不同的一项是()A.以.俟夫观人风者得焉B.不以.物喜,不以己悲C.何以.战D.必以.分人【答案】A【详解】此题考查学生对文言虚词的理解掌握能力。

掌握常用文言虚词的意义和用法,可以从以下几方面入手:识记常用文言虚词的意义和用法;结合语句翻译确定该虚词在句中的意义;根据虚词在语句中的作用,巧妙的用现代汉语中的词语来代替;先多朗读,体会语气,进行判断。

A连词,用来;B介词,因为;C介词,凭借;D介词,把。

故选A。

4.下列各项中,与“人不知而不愠”中的“而”字用法相同的一项()A.学而时习之B.学而不思则罔C.曲肱而枕之D.切问而近思【答案】B【详解】本题考查虚词“而”的用法。

题干中“而”表转折。

A.而:表顺承;B.而:表转折;C.而:表修饰;D.而:表并列;故选B。

5.选出与“山之僧智仙也”一句中“之”的用法相同的一项()A.当余之.从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中。

B.何陋之.有?C.晦明变化者,山间之.朝暮也。

D.属予作文以记之.。

【答案】C【详解】此题考查学生理解文言虚词“之”的用法的能力。

18个文言虚词用法意义例句+练习题【含答案】

18个文言虚词用法意义例句+练习题【含答案】以一、用法归纳介词表工具、方法等王好战,请以战喻。

《寡人之于国也》奚以知其然也。

《逍遥游》余船以次俱进。

《赤壁之战》用、拿、凭借、依据、按照、用(凭)什么身份等表提宾秦亦不以城予赵。

《廉颇蔺相如列传》把表原因且吾以捕蛇独存。

《捕蛇者说》以其无礼于晋,且贰于楚也。

《烛之武退秦师》因、由于表时间、处所,同“于”武以始元六年春至京师。

《苏武牧羊》在、从表对象,同“与”今以长沙豫章往,水道多绝,难行。

《汉书》(公子)欲以客往赴秦军,与赵俱死。

《信陵君窃符救赵》和、跟、率领、带领连词表并列或递进夫夷以近,则游者众……《游褒禅山记》而、又、而且、并且表承接余与四人拥火以入……《游褒禅山记》而、或省去表目的作《师说》以贻之。

《师说》君臣固守,以窥周室《过秦论》而、来、用来、以致表因果古人……往往有得,以其求思之深而无不在也。

《游褒禅山记》因为表修饰木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

《归去来兮辞》地动词皆以美于徐公。

《邹忌讽齐王纳谏》忠不必用兮,贤不必以《九章》认为、以为任用复音虚词以是、是以无以、有以足以以是人多以书假余……《送东阳马生序》臣恐天下有识之士,闻之有以窥陛下也。

(就能够窥测出您的深浅啦)奚足以语文事?(哪里够得上议论文章的事)因此、无法、有机会、够得上注:所谓“提宾”句,就是宾语前置句,在介词提宾句里,宾语必须置于动词之前(宾语前常用“以”(译为“把”“对”)二、练习巩固(一)解释各句中“以”的意义以及用法。

1、以吾一日长乎尔,毋吾以也2、自以寿不得长3、以天下之美为尽在己4、忠不必用矣,贤不必以5、宫之奇以其族行6、如或知尔,则何以哉?7、农民以鬻子者 8、不以物喜,不以己悲9、不赂者以赂者丧 10、以其乃华山之阳名之也11、武以始元六年春至京师 12、余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪13、愿以十五城请易璧 14、请其矢,盛以锦囊15、方其系燕父子以组 16、余船以次进6、古人以俭为美德。

初中语文 中考专题训练 文言文知识训练(文言虚词1-40) (含答案解析)

6.下列各句中“之”的差思与例句相同项是()

例句:闻之,欣然规往

A.忘路之远近B.渔人甚异之

C.处处志之D.有良田、美池、桑竹之属

7.下列句中“而”的用法不同于其他三项的一项是( )

A.人不知而不愠B.温故而知新

C.学而时习之D.择其善者而从之

8.(题文)下列句子中加点的“其”用法不同于其他三项的一项是( )

A.其妻献疑曰B.其如土石何

C.帝感其诚D.惧其不已也

9.下列句子中“之”与“春冬之时”中的“之”用法和意思相同的一项是( )

A.之至市,而忘操之

B.故时有物外之趣

C.是吾剑之所从坠

D.鞭数十,驱之别院

10.下列加点虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.以其境过清/能以径寸之木

B.其岸势犬牙差互/则题名其上

27.对下列文段中加点词的解释有错误的一项是( )

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。

A.以:按照B.食:同“饲”喂养C.之:代词、指千里马D.临:面对

28.下列四组加点字意义和用法不相同的一项是( )

A.公将鼓之公将驰之B.环而攻之 然后知生于忧患而死于安乐也

蝉则千转不穷(同“啭”,鸟鸣,文中指蝉鸣)

D.四时俱备(都) 夹岸高山,皆生寒树(寒冷的树)

3.下列各句中加点的“之”与例句中“之”的用法相同的一项是( )

例句:女子之嫁也

A.丈夫之冠也

B.山川之美,古来共谈

C.往之女家

D.与民由之

4.下列句中加点词的意思和用法相同的一项是( )

A.意将隧入以攻其后也/盖以诱敌

初中语文文言文练习题 7年级文言文课程 (19)

96.【实词训练】葺:修补披:拨开屡:多次尽:完、没有了乃:于是、就负:背假:借然:通“燃”,燃烧【虚词训练】之:代词,指葛洪写的文章【语法训练】乃负笈徒步,不远千里,假书抄写:于是背着竹箱徒步到千里之外借书抄写。

97.【实词训练】命:让窃:偷偷地,暗中已:完辄:立即挞:用鞭子或棍子打已而:一会儿、不久痴:入迷曷不:何不潜:暗中、偷偷地恬:安然【虚词训练】以:连词,表修饰而:连词,表承接【语法训练】①状 A B②儿痴如此,曷不听其所为?:孩子像这样痴迷(于读书),为什么不听任他去做呢?98.【实词训练】孤:失去父亲书:写为:作、创作及:等到就:靠近,去假:借务:致力于【虚词训练】以a:代词,那以b:代词,他的【语法训练】①宾 A B②唯读书是务:只致力于读书。

99.【实词训练】生:长到凛然:严肃而可敬畏的样子退:回去自是:从此释:放下至:到、达到群众:众人得:得以、能够【虚词训练】为:介词,替、给于:介词,在【语法训练】①状 A B②群众戏于庭:众人在庭院里玩游戏。

100.【实词训练】盖:大概瞑坐:坐着打瞌睡侍:侍坐,在尊长旁边陪从去:离开既:已经,……之后杨时见程颐于洛:杨时到洛阳去拜见程颐。

【虚词训练】于:介词,到【语法训练】①状 A B②杨时见程颐于洛:杨时到洛阳去拜见程颐。

参考译文(大意仅供参考,非逐字翻译,句子翻译请以课堂讲解为准)96.葛洪,是丹阳人,家中贫穷请不起仆人,家里的篱笆坏得不像样了也不修理,他经常用手拨开杂乱的草木出门,推开杂草回家。

家里多次失火,收藏的典籍都被焚毁了,他就背起书箱步行,不怕千里之远,到别人家抄书。

他卖木柴买纸抄书,点燃柴草读书。

(古代药物典籍里面)他所用的一张纸要使用多次,旁人难以阅读。

97.王冕是诸暨县人。

七八岁的时候,父亲让他在田埂上放牛,他偷偷地进入学校听学生们读书。

听完以后,就默默地记在脑子里。

傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了。

王冕的父亲大怒,用鞭子打了王冕一顿。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、解析文言虚词的用法

(一)之

1.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

2. 予独爱莲之出淤泥而不染,濯请莲而不妖。

3.肉食者谋之,又何间焉?

4.公与之乘,战于长勺

5.小大之狱。

6.臣以王之攻宋也,为与此同类。

7.吾欲之南海,何如?

8.见其发矢十中八九,但微颔之。

9.何陋之有?

10.马之千里者。

11. 晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。

12. 吾知子之所以距我,吾不言。

13.虽我之死,有子存焉。

14. 曝沙之鸟,呷浪之鳞。

15. 辍耕之垄上。

16.当余之从师也

17.此犹锦绣之与短褐也。

18.当之郡,道经昌邑。

(二)其

1. 秦王恐其破璧,乃辞谢

2. 今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也!

3.而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

4.老臣以媪为长安君计短也,故以为其爱不若燕后

5. 有蒋氏者,专其利三世矣

6. 毁其盆,悉埋于地

7. 于乱石间择其一二扣之

8.先生其此类乎?

9.圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

10. 与尔三矢,尔其无忘乃父之志

11. 且行千里,其谁不知?

12.呜呼,其真无马邪,其真不知马也。

13.其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳(三)所

1. 盖余所至,比好游者,尚不能十一

2.衡不慕当世,所居之官,辄积年不徙。

3. 其巫,老女子也,年已七十,从弟子十人所

4. 成反复自念,得无教我猎虫所耶?

5.师者,所以传道受业解惑也

6. 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也

7. 而恐太后玉体之有所郄也

8. 自岭外望之,都无所见

9. 问女何所思,问女何所忆

10. 茅屋为秋风所破歌

二、选择题

1、下列加点词理解错误的一项是()

A、作亭者.谁(的人)

B、山间之.四时也(的)

C、行者休于.树(从) D、颓然乎其.间者(他们,他们的)

2、与“若为我涂抹,虽.一字不留亦可”中加点词的意思和用法不相同的一项是()A.虽.我之死,有子存焉。

B.虽.乘奔御风,不以疾也

C.故余虽.愚,卒获有所闻D.小大之狱,虽.不能察,必以情

3、下列句中加点的“以”与“以面受沫”中的“以”意义和用法相同的一项是( ) A.无从致书以.观 B.或以.钱币乞之

C.扶苏以.数谏故,上使外将兵D.皆以.美于徐公

4、下列句子中加点的词的意义相同的一组是( )

A、将以.攻宋B、子墨子闻之.

扶苏以.数谏故辍耕之.垄上

C、荆国有余于.地而不足于.民

D、知而.不争

未尝不叹息痛恨于.桓、灵也鸣之而.不能通其意

5、下面“以”字的用法,不相同的一项是( )

A.固国不以.山溪之险B.以.天下之所顺

C.寡人以.五百里之地易安陵D.属予作文以.记之

6、下列句子中加点的“之”与“城北徐公,齐国之美丽者也”中的“之”意思和用法相同的一项是( )

A.徐公来,孰视之.B.徐公不若君之.美也

C.吾妻之.美我者D.暮寝而思之.

7、下列四项中,加点虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.何以.战/ 不以.物喜,不以.已悲

B.小大之.狱/四时之.景不同,而乐亦无穷也

C.战于.长勺/ 客之美我者,欲有求于.我也

D.登轼而.望之/然后知生于忧患,而.死于安乐也

8、选出下列加点词意思、用法相同的一项。

( )

A.佣者笑而.应曰/足肤皲裂而.不知

B.又间令吴广之.次所旁丛祠中/欲自请击之.

C.当立者乃.公子扶苏/问今是何世,乃.不知有汉,无论魏晋

D.男儿当死于.边野/又留蚊于.素帐中

9、下列句子中“于”字的用法和“与无际偕访仲和于此”中的“于”字用法相同的一项是( )

A.公与之乘,战于.长勺B.万钟于.我何加焉

C.今吾以十倍之地,请广于.君

D.其受之天也,贤于.材人远矣

10、下列句中加点词语意义和用法不同的一项是()

A.①虽.不能察,必以情②虽.锥末倒眦而不瞬也

B.①忠之属也,可以.一战②固国不以.山溪之险

C.①登轼而.望之②先天下之忧而.忧

D.①吾视其.辙乱,望其旗靡②其.真无马邪

11、下列各组加点的字意义与用法相同的一项是()

A、①而安陵以.五十里之地存者B、①休祲降于.天

②不以.物喜,不以.己悲②所欲有甚于.生者

C、①子墨子之.守圉有余

D、①北山愚公者,面山而.居

②王之.弊甚矣②鸣之而.不能通其意

12、下列句子中的“以”与“先帝不以臣卑鄙”的“以”用法相同的一项是( )

A、咨臣以.当世之事B、遂许先帝以.驱驰

C、扶苏以.数谏故D、以.君之力,曾不能损魁父之丘

13、选出“之”字用法不同的一项()ﻫA.①一室之内②郊田之外C.①如倩女之靧面②髻鬟之始掠也ﻫB.①脱笼之鹄②曝沙之鸟D.①城居者未之知也②山石草

14、选出“而”字用法不同的一项()

木之间者ﻫ

A.如镜之新开而冷光之乍出于匣也ﻫ

B.如倩女之靧面而髻鬟之始掠也ﻫ

C.泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者,亦时时有

D.始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也

三、文言文阅读

(一)

司马朗字伯达,河内温人也。

九岁,人有道其父字者,朗曰:“慢人亲者,不敬其亲者也。

”客谢之。

十二,试经为童子郎,监试者以其身体壮大,疑朗匿年,劾问。

朗曰:“朗之内外,累世长大,朗虽稚弱,无仰高之风,损年以求早成,非志所为也。

”监试者异之。

后关东兵起,故冀州刺史李邵家居野王,近山险,欲徙居温。

朗谓邵曰:“唇齿之喻,岂唯虞、虢,温与野王即是也;今去彼而居此,是为避朝亡之期耳。

且君,国人之望也,今寇未至而先徒,带山之县必驻,是摇动民之心而开奸宄①之原也,窃为郡内忧之。

”邵不从。

边山之民果乱,内徒,或为寇钞②。

年二十二,太祖辟为司空掾属,除成皋令,以病去,复为堂阳长。

其治务宽惠,不行鞭杖,而民不犯禁。

迁充州刺史,政化大行,百姓称之。

虽在军旅,常粗衣恶食,俭以率下。

建安二十二年,与夏侯悖、藏霸等征吴。

到居巢,军士大疫,朗躬巡视,致医药。

遇疾卒,时年四十七。

【注】①宄(guǐ):坏人。

②钞:掠夺。

1.下列句中的“以”与“监试者以其身体壮大”中的“以”的意义和用法相同的一项是()A.以.其境过清B.我以.日始出时去人近

C.策之不以.其道D.令辱之,以.激怒其众

(二)

黄生,乃李氏少时之友也,越十年,二人遇于途。

李氏延其至家,杀鸡作食。

而鼓许,黄生腹痛,汗大若珠。

李氏夫妇恐甚,欲召医治之。

黄生固执止之,以为旧疾复作,无妨。

李不听,即去。

时值暴雨,漫天乌黑,山道崎岖,路滑难行。

逾半夜,携医归。

医灸之,少时即愈。

黄生曰:“

汝为吾苦矣!吾何以报?”

练习:下面句中“之”字与“欲召医治之”中的“之”用法不同的一项是()

A.乃李氏少时之友也.

B. 黄生固执止之.

C. 医灸之.D.宋无罪而攻之。