2015玉米综合实验报告

2015年玉米高产综合组装试验总结

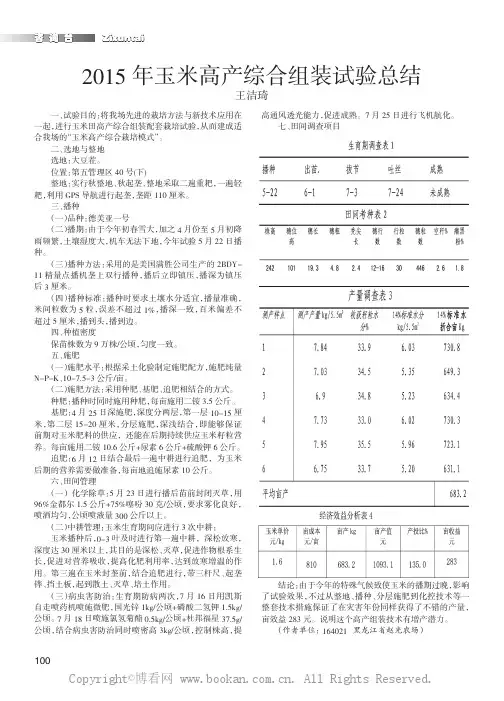

Z i x u n t a i一、试验目的:将我场先进的栽培方法与新技术应用在一起,进行玉米田高产综合组装配套栽培试验,从而建成适合我场的“玉米高产综合栽培模式”。

二、选地与整地选地:大豆茬。

位置:第五管理区40号(下)整地:实行秋整地、秋起垄、整地采取二遍重耙,一遍轻耙,利用GPS导航进行起垄,垄距110厘米。

三、播种(一)品种:德美亚一号(二)播期:由于今年初春雪大,加之4月份至5月初降雨频繁,土壤湿度大,机车无法下地,今年试验5月22日播种。

(三)播种方法:采用的是美国满胜公司生产的2BDY-11精量点播机垄上双行播种,播后立即镇压,播深为镇压后3厘米。

(四)播种标准:播种时要求土壤水分适宜,播量准确,米间粒数为5粒,误差不超过1%,播深一致,百米偏差不超过5厘米,播到头,播到边。

四、种植密度保苗株数为9万株/公顷,匀度一致。

五、施肥(一)施肥水平:根据采土化验制定施肥配方,施肥纯量N-P-K、10-7.5-3公斤/亩。

(二)施肥方法:采用种肥、基肥、追肥相结合的方式。

种肥:播种时同时施用种肥,每亩施用二铵3.5公斤。

基肥:4月25日深施肥,深度分两层,第一层10-15厘米,第二层15-20厘米,分层施肥,深浅结合,即能够保证前期对玉米肥料的供应,还能在后期持续供应玉米籽粒营养。

每亩施用二铵10.6公斤+尿素6公斤+硫酸钾6公斤。

追肥:6月12日结合最后一遍中耕进行追肥,为玉米后期的营养需要做准备,每亩地追施尿素10公斤。

六、田间管理(一)化学除草:5月23日进行播后苗前封闭灭草,用96%金都尔1.5公斤+75%噻吩30克/公顷,要求雾化良好,喷洒均匀,公顷喷液量300公斤以上。

(二)中耕管理:玉米生育期间应进行3次中耕:玉米播种后,0-3叶及时进行第一遍中耕,深松放寒,深度达30厘米以上,其目的是深松、灭草,促进作物根系生长,促进对营养吸收,提高化肥利用率,达到放寒增温的作用。

第三遍在玉米封垄前,结合追肥进行,带三杆尺、起垄铧、挡土板,起到散土、灭草、培土作用。

玉米研究实验总结报告范文(3篇)

第1篇一、实验目的本研究旨在探究玉米在不同环境条件下的生长发育规律,分析玉米产量与品质的关系,为玉米种植提供科学依据。

二、实验材料与方法1. 实验材料玉米品种:普通玉米、新品种玉米生长环境:光照、水分、温度、土壤养分等实验设备:温室、生长箱、土壤养分检测仪、光合作用仪、植物生长分析系统等2. 实验方法(1)设置不同处理组:将实验玉米分为普通玉米组和新品种玉米组,分别设置不同光照、水分、温度、土壤养分等处理条件。

(2)定期测量指标:对玉米植株的生长发育、产量、品质等指标进行定期测量,包括株高、叶片数、茎粗、产量、蛋白质含量、淀粉含量等。

(3)数据分析:运用统计学方法对实验数据进行分析,比较不同处理组间的差异。

三、实验结果与分析1. 玉米生长发育规律(1)株高:在不同处理条件下,玉米株高呈上升趋势,且新品种玉米的株高普遍高于普通玉米。

(2)叶片数:在不同处理条件下,玉米叶片数差异不大,但新品种玉米叶片数略多于普通玉米。

(3)茎粗:在不同处理条件下,玉米茎粗差异不大,但新品种玉米茎粗略大于普通玉米。

2. 玉米产量与品质(1)产量:在不同处理条件下,玉米产量差异较大。

在适宜的光照、水分、温度、土壤养分等条件下,玉米产量较高。

新品种玉米的产量普遍高于普通玉米。

(2)蛋白质含量:在不同处理条件下,玉米蛋白质含量差异较大。

在适宜的环境条件下,蛋白质含量较高。

新品种玉米的蛋白质含量普遍高于普通玉米。

(3)淀粉含量:在不同处理条件下,玉米淀粉含量差异较大。

在适宜的环境条件下,淀粉含量较高。

新品种玉米的淀粉含量普遍高于普通玉米。

3. 环境因素对玉米生长的影响(1)光照:光照强度对玉米生长有显著影响。

在一定范围内,光照强度增加,玉米产量和品质均有所提高。

(2)水分:水分是玉米生长的重要条件。

适量水分有利于玉米生长,缺水或水分过多均会影响玉米产量和品质。

(3)温度:温度对玉米生长有显著影响。

适宜的温度有利于玉米生长,过高或过低温度均会影响玉米产量和品质。

玉米综合实践研究

摘要:玉米作为一种重要的粮食作物,在我国农业生产中占有举足轻重的地位。

为了提高玉米产量、品质和抗逆性,本文对玉米综合实践研究进行了探讨,包括品种选择、栽培技术、病虫害防治等方面。

通过实践研究,旨在为我国玉米生产提供有益的参考。

一、引言玉米(Zea mays L.)是我国重要的粮食作物之一,具有产量高、适应性广、营养价值丰富等特点。

随着我国人口的增长和粮食需求的不断上升,玉米种植面积逐年扩大,产量逐年提高。

然而,在玉米生产过程中,仍存在品种选择不当、栽培技术落后、病虫害防治不力等问题,导致玉米产量和品质受到一定程度的影响。

因此,对玉米进行综合实践研究,提高玉米产量和品质,对我国粮食安全具有重要意义。

二、玉米品种选择1. 品种选择原则(1)适应性强:选择适应当地气候、土壤条件的品种,以提高玉米产量和品质。

(2)产量高:选择高产、稳产、适应性强的品种,满足市场需求。

(3)抗逆性好:选择抗病、抗倒伏、耐旱、耐盐碱等品种,提高玉米抗逆性。

(4)品质优良:选择蛋白质含量高、淀粉含量适中、口感好的品种,满足消费者需求。

2. 品种选择方法(1)查阅相关文献资料,了解国内外玉米品种资源。

(2)结合当地气候、土壤条件,选择适宜的品种。

(3)参加农业部门举办的玉米品种展示会,实地考察品种表现。

(4)与农民、农业技术推广人员交流,了解品种在当地的表现。

三、玉米栽培技术1. 土地选择与整理(1)选择地势平坦、排水良好的地块。

(2)深翻土地,打破犁底层,提高土壤透气性。

(3)施足底肥,提高土壤肥力。

2. 播种与施肥(1)适时播种:根据当地气候条件,选择适宜的播种期。

(2)合理密植:根据品种特性和土壤条件,确定适宜的种植密度。

(3)施肥:底肥以有机肥为主,追肥以氮、磷、钾肥为主,注意氮、磷、钾肥的配合施用。

3. 灌溉与中耕(1)灌溉:根据土壤水分状况,适时灌溉,保持土壤湿润。

(2)中耕:适时中耕,松土保墒,促进根系发育。

四、玉米病虫害防治1. 病害防治(1)选用抗病品种。

2015年玉米测土配方施肥氮磷钾肥利用率试验-2019年精选文档

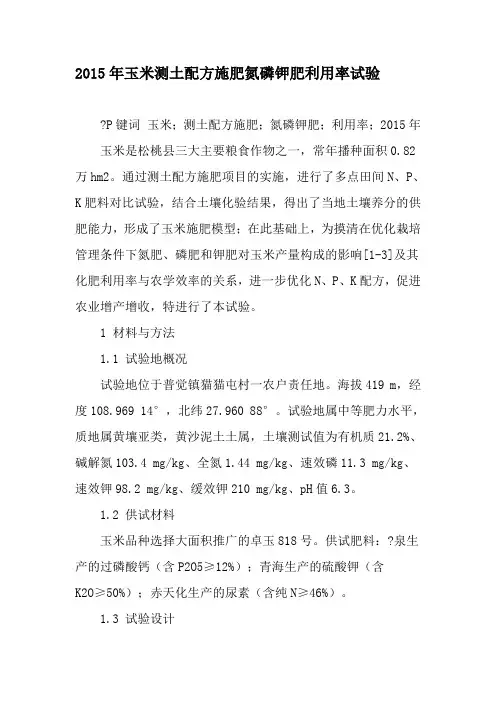

2015年玉米测土配方施肥氮磷钾肥利用率试验?P键词玉米;测土配方施肥;氮磷钾肥;利用率;2015年玉米是松桃县三大主要粮食作物之一,常年播种面积0.82万hm2。

通过测土配方施肥项目的实施,进行了多点田间N、P、K肥料对比试验,结合土壤化验结果,得出了当地土壤养分的供肥能力,形成了玉米施肥模型;在此基础上,为摸清在优化栽培管理条件下氮肥、磷肥和钾肥对玉米产量构成的影响[1-3]及其化肥利用率与农学效率的关系,进一步优化N、P、K配方,促进农业增产增收,特进行了本试验。

1 材料与方法1.1 试验地概况试验地位于普觉镇猫猫屯村一农户责任地。

海拔419 m,经度108.969 14°,北纬27.960 88°。

试验地属中等肥力水平,质地属黄壤亚类,黄沙泥土土属,土壤测试值为有机质21.2%、碱解氮103.4 mg/kg、全氮1.44 mg/kg、速效磷11.3 mg/kg、速效钾98.2 mg/kg、缓效钾210 mg/kg、pH值6.3。

1.2 供试材料玉米品种选择大面积推广的卓玉818号。

供试肥料:?泉生产的过磷酸钙(含P2O5≥12%);青海生产的硫酸钾(含K2O≥50%);赤天化生产的尿素(含纯N≥46%)。

1.3 试验设计试验设5个处理,分别为氮磷钾肥全素区、无氮肥区、无磷肥区、无钾肥区、无肥区作对照(CK)。

各处理施肥方案设计见表1。

3次重复,共15个小区。

采用随机区组排列[4-6],区组内土壤肥力、地形等条件应相对一致。

小区面积20 m2(5 m×4 m),小区间以沟为界(沟宽30 cm),重复间留50 cm的管理道便于田间观察记载。

1.4 试验实施本试验于2014年4月20日移栽,每小区栽84株,栽4 200株/hm2。

5月2日中耕除草,5月21日施追肥,尿素按方案总用量的60%作追肥,并结合覆土盖肥。

6月8日防治玉米螟1次。

6月20―24日玉米抽雄吐丝期。

玉米形态观察实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解玉米的形态特征,包括外部形态和内部结构。

2. 观察玉米的生长周期,了解其生长过程中的关键阶段。

3. 掌握植物形态学观察的基本方法。

二、实验材料与仪器1. 实验材料:玉米种子、生长旺盛的玉米植株、玉米穗、玉米籽粒。

2. 实验仪器:放大镜、显微镜、剪刀、镊子、酒精灯、烧杯、载玻片、盖玻片、显微镜载物台等。

三、实验方法与步骤1. 玉米外部形态观察- 取玉米植株,观察其整体形态,包括株高、叶片排列、叶色等。

- 观察玉米叶片的形态,包括叶片的形状、大小、叶脉等。

- 观察玉米穗的形态,包括穗长、穗宽、穗轴形态等。

- 观察玉米籽粒的形态,包括籽粒的大小、形状、颜色等。

2. 玉米内部结构观察- 取玉米籽粒,用剪刀沿中线切开,观察其内部结构。

- 观察玉米籽粒的胚乳,了解其颜色、质地等。

- 观察玉米籽粒的胚,包括胚芽、胚轴、胚根、子叶等。

- 使用显微镜观察玉米籽粒的胚乳和胚,观察其细胞结构。

3. 玉米生长周期观察- 观察玉米从播种到成熟的全过程,记录其生长周期中的关键阶段,如发芽、分蘖、拔节、抽穗、开花、结果等。

4. 玉米形态与生长条件的关系观察- 观察不同光照、水分、温度等条件下玉米的生长情况,分析其形态与生长条件的关系。

四、实验结果与分析1. 玉米外部形态观察结果- 玉米植株为一年生草本植物,株高一般在1-2米之间。

- 玉米叶片为长条形,排列为互生,叶色为绿色。

- 玉米穗为长圆锥形,穗长一般在20-30厘米之间,穗宽约5-10厘米。

- 玉米籽粒为长椭圆形,颜色为黄色或白色,大小不一。

2. 玉米内部结构观察结果- 玉米籽粒的胚乳为白色,质地细腻,含有丰富的淀粉。

- 玉米籽粒的胚包括胚芽、胚轴、胚根和子叶,胚芽发育成茎和叶,胚轴连接根和茎,胚根发育成根,子叶储存营养物质。

- 显微镜下观察玉米籽粒的胚乳和胚,可见胚乳细胞呈多边形,胚细胞呈长方形。

3. 玉米生长周期观察结果- 玉米从播种到成熟的全过程大约需要90-120天。

玉米实验报告

阿姆斯秸秆腐熟剂玉米秸秆还田试验报告1.试验目的受北京世纪阿姆斯生物技术有限公司的委托,为验证其生产的秸秆腐熟剂在玉米秸秆还田中的改善土壤生态环境,提高土壤肥力,促进作物增产的作用,我站特安排本试验,为该产品推广应用提供科学依据。

2.试验材料与方法2.1供试秸秆腐熟剂阿姆斯秸秆腐熟剂,由北京世纪阿姆斯生物技术有限公司提供。

2.2试验时间和地点试验自2013年开始,在天津市宁河县进行,种植作物为小麦。

2.3供试土壤基本理化性质表1 试验地块基本肥力土壤类型有机质(g/kg) 11.8速效氮(mg/kg) 74.7速效磷(mg/kg) 14.2速效钾(mg/kg)1162.4玉米秸秆中的养分含量表2 玉米秸秆养分含量作物有机质(%)全氮(%)全磷(%)全钾(%) 2.5供试腐熟剂用法将玉米粉碎均匀平铺在田间,均匀撒施腐熟剂2 kg/亩,并根据当地施肥习惯施适量的n、p、k肥。

2.6试验设计试验共设3个处理,每个处理3个重复,共9个小区,小区面积为60 m2(10 m*6 m)随机区组排列,各处理栽培管理相同。

处理1:对照(常规施肥不施秸秆);处理2:不加腐熟剂秸秆还田(常规施肥+秸秆还田);处理3:阿姆斯秸秆腐熟剂秸秆还田(常规施肥+秸秆还田+阿姆斯秸秆腐熟剂)。

3.结果与分析3.1腐熟剂对玉米秸秆腐熟程度的影响调查结果如表3,玉米秸秆还田后施用阿姆斯秸秆腐熟剂秸秆颜色转变、手感软化程度、腐烂度提早5-10 d。

7 11 16 21 26 7 11 16 21 26 7 11 16 21 26黄微黄褐黄褐黄黑黄微软软轻度腐烂腐烂腐烂霉味酒香味淡腐烂味腐烂味腐臭味微黄褐黄黑黄黑黄黑软腐烂腐烂腐烂腐烂酒香味淡腐烂味腐烂味腐臭味浓腐臭味秸秆颜色秸秆手感软化程度秸秆气味3.2玉米秸秆还田对土壤有机质的影响从表4可以看出,与秸秆不还田(对照)的养分含量相比,处理2的有机质含量提高65.3%,速效氮含量提高39.0%,速效磷含量提高39.4%,速效钾含量提高2.5%;处理3有机质含量提高80.5%;速效氮含量提高50.7%,速效磷含量提高45.1%,速效钾含量提高9.5%。

2015年玉米品种比较试验总结

HENANNONGYE43河南农业2016年第9期(上)LIANG ZHONG LIANG FA良种良法为了筛选鉴定玉米新品种在孟津县水地的丰产性和适应性,为广大农户正确选用玉米品种提供科学依据,为玉米高产开发选定新品种,我们安排了玉米品种比较试验。

一、试验地概况本试验安排在会盟镇雷河村郑松林的责任田内,前茬作物为小麦,产量600kg/667m 2,土壤为灌淤土,土层深厚,土地肥沃,地势平坦,质地黏淤,保水性好,灌溉条件优越。

二、试验设计本试验采用10个品种,3个重复,30个小区,重复间留走道0.5m ,小区间埂宽0.4m ,四周以大田为保护区,品种随机排列,小区面积20m ×3.6m=72m 2,每个小区播种6行,行距0.6m ,株距0.3m ,密度3 700株/667m 2。

三、试验管理情况本试验6月14日趁墒人工播种,6月19日出苗,因出苗不太齐,6月21日浇水1次。

7月5日5叶定苗。

7月6日喷除草剂灭草。

7月12日每667m 2追施复合肥(25-14-6)25kg 、二铵(42-12)12kg 、氯化钾10kg 。

7月16日喷施矮壮素1次。

7月26日第2次追肥,每667m 2追施尿素20kg 。

8月12日和8月26日各浇水1次,9月22日收获。

四、试验结果与分析经各小区实收产量结果(见表1)。

参试品种比对照表现增产的有7个品种,1个品种与对照品种基本持平,只有1个品种比对照品种减产。

根据田间调查和室内考种结果(见表2)分析,隆平206大幅增产的主要原因是穗大,平均单穗588粒,比对照496粒多92粒,单穗重达174g ,虽然株高比对照高12cm ,穗位多13cm ,但由于该品种茎秆坚韧,加上喷洒过矮壮素,没有造成明显的倒伏。

淦玉108的增产原因主要是植株紧凑、茎秆粗壮、结实性好,双2015年玉米品种比较试验总结孟津县种子公司 金怀良表1 2015年玉米品种比较试验产量结果表2 2015年玉米品种比较试验考种结果穗率高(44%),穗头整齐,平均单株粒重达181g ,株高偏低抗风不倒,产量稳定。

玉米聚合育种实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在探究通过聚合育种技术,结合传统育种方法与分子标记辅助选择,提高玉米品种的综合性状,包括产量、抗病性、抗逆性等,以期培育出适应性强、产量高的新品种。

二、实验材料1. 玉米自交系:包括高产自交系、抗病自交系、抗逆自交系等。

2. 聚合酶链反应(PCR)试剂:包括DNA模板、引物、DNA聚合酶、dNTPs等。

3. 分子标记:SSR标记、SNP标记等。

4. 实验设备:PCR仪、电泳仪、凝胶成像系统、温室等。

三、实验方法1. 聚合育种策略选择a. 确定育种目标:根据市场需求和玉米产业发展趋势,确定育种目标为高产、抗病、抗逆综合性状。

b. 自交系筛选:从现有自交系中筛选出具有目标性状的自交系,作为聚合育种的亲本。

c. 杂交组合设计:根据亲本自交系间的遗传差异,设计合理的杂交组合,进行多代自交和回交。

2. 分子标记辅助选择a. 标记开发:利用SSR、SNP等分子标记技术,开发与目标性状相关的分子标记。

b. 分子标记检测:对选育的玉米品种进行分子标记检测,筛选出具有目标基因的个体。

c. 结合性状表现:将分子标记检测结果与玉米品种的性状表现相结合,进行综合评价。

3. 田间试验a. 栽培管理:在温室和田间进行玉米品种的栽培,包括播种、施肥、灌溉、病虫害防治等。

b. 产量测定:在收获期,测定玉米品种的产量,包括单株产量和公顷产量。

c. 抗病性、抗逆性评价:观察玉米品种的抗病性、抗逆性表现,如抗倒伏、抗干旱、抗盐碱等。

四、实验结果与分析1. 分子标记辅助选择结果通过分子标记检测,筛选出具有目标基因的玉米品种。

结果表明,部分品种同时具有多个目标基因,表现出较高的综合性状。

2. 田间试验结果a. 产量测定:筛选出的玉米品种产量较高,单株产量和公顷产量均优于对照品种。

b. 抗病性评价:筛选出的玉米品种表现出较强的抗病性,发病率明显低于对照品种。

c. 抗逆性评价:筛选出的玉米品种表现出较强的抗逆性,适应性强,生长状况良好。

玉米授粉实验报告

一、实验目的通过本实验,了解玉米授粉过程,掌握人工授粉的方法和技巧,观察授粉效果,分析影响玉米授粉的因素,为提高玉米产量和质量提供理论依据。

二、实验材料1. 玉米品种:本实验选用XX品种玉米。

2. 实验器材:放大镜、剪刀、塑料袋、标签纸、记号笔、温度计、湿度计等。

3. 实验环境:田间玉米地。

三、实验方法1. 实验设计:将实验玉米地分为若干小区,每个小区种植相同数量的玉米品种,每个小区作为一个处理组。

2. 授粉时间:选择玉米授粉高峰期,一般在上午9:00-11:00进行。

3. 授粉方法:- 人工授粉:用剪刀剪下雄穗,将其放入塑料袋中,轻轻摇动使花粉散出,然后将花粉撒在雌穗花丝上。

- 自然授粉:不进行人工干预,让玉米自然完成授粉。

4. 授粉次数:每个处理组重复授粉3次。

5. 观察记录:- 观察授粉效果,记录花丝与子房外壁分离的时间。

- 观察籽粒发育情况,记录籽粒饱满程度、色泽等。

6. 数据分析:对实验数据进行统计分析,比较不同处理组的授粉效果。

四、实验结果与分析1. 授粉效果:- 人工授粉组:授粉效果较好,花丝与子房外壁分离时间较早,籽粒饱满程度高。

- 自然授粉组:授粉效果较差,花丝与子房外壁分离时间较晚,籽粒饱满程度较低。

2. 影响授粉的因素:- 温度:适宜的温度有利于玉米授粉,过高或过低的温度都会影响授粉效果。

- 湿度:适宜的湿度有利于花粉的萌发和生长,过高或过低的湿度都会影响授粉效果。

- 风力:风力过大不利于花粉传播,容易造成授粉不均匀。

- 品种特性:不同品种的玉米授粉特性不同,有的品种授粉能力强,有的品种授粉能力弱。

3. 结论:- 人工授粉可以显著提高玉米授粉效果,增加籽粒饱满程度,提高产量和质量。

- 在玉米授粉过程中,应关注温度、湿度、风力等环境因素,选择适宜的授粉时间和方法。

- 培育具有优良授粉特性的玉米品种,提高玉米授粉效率。

五、实验总结通过本实验,我们了解了玉米授粉过程,掌握了人工授粉的方法和技巧,分析了影响玉米授粉的因素。

用玉米做实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 观察玉米在不同生长条件下的生长状况,了解环境因素对玉米生长的影响。

2. 探究不同肥料对玉米生长的影响,分析肥料施用对玉米产量和品质的影响。

3. 探讨光照、水分、土壤等环境因素对玉米生长的影响,为农业生产提供参考。

二、实验材料1. 玉米种子:品种为“中单9号”,由当地种子公司提供。

2. 实验用土:沙壤土,pH值为6.5,有机质含量为1.5%。

3. 肥料:尿素、磷酸二铵、硫酸钾等。

4. 实验工具:实验盆、水桶、量筒、温度计、湿度计等。

三、实验方法1. 实验分组:将玉米种子分为5组,每组100粒,分别为对照组、肥料A组、肥料B组、肥料C组和肥料D组。

2. 实验条件:将实验盆放置在室外,保证玉米生长过程中接受充足的自然光照。

3. 实验步骤:(1)对照组:不施肥,保持正常浇水。

(2)肥料A组:施用尿素(N:P:K=46:0:0)。

(3)肥料B组:施用磷酸二铵(N:P:K=18:46:0)。

(4)肥料C组:施用硫酸钾(N:P:K=0:0:60)。

(5)肥料D组:施用复合肥(N:P:K=15:15:15)。

(6)浇水:根据土壤湿度,适时浇水,保持土壤湿润。

(7)记录生长数据:每周测量玉米植株高度、叶片数量、叶面积等生长指标。

四、实验结果与分析1. 对照组玉米生长状况:在实验期间,对照组玉米生长缓慢,植株高度较低,叶片数量较少,叶面积较小。

2. 肥料A组玉米生长状况:施用尿素后,肥料A组玉米生长速度明显加快,植株高度、叶片数量和叶面积均有所增加。

3. 肥料B组玉米生长状况:施用磷酸二铵后,肥料B组玉米生长速度加快,植株高度、叶片数量和叶面积均有所增加,但增加幅度较肥料A组小。

4. 肥料C组玉米生长状况:施用硫酸钾后,肥料C组玉米生长速度有所提高,植株高度、叶片数量和叶面积均有所增加,但增加幅度较肥料A组和肥料B组小。

5. 肥料D组玉米生长状况:施用复合肥后,肥料D组玉米生长速度较快,植株高度、叶片数量和叶面积均有所增加,但增加幅度较肥料A组、肥料B组和肥料C组小。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

玉米综合实验报告

一、实验目的与意义

1.了解玉米雌雄花开花生物学特性;

2.掌握玉米有性杂交和自交技术。

二、实验用品

1.实验材料正红505、正红532

2.实验用具大羊皮纸袋、小羊皮纸袋、回形针、纸牌、剪刀、大头针、铅笔。

三、实验内容

1.玉米穗花器构造

玉米为雌雄同株异花植物,自然杂交率高达95%以上。

(1)雄穗雄穗着生于植株顶部,由主茎的生长锥分化而成,属圆锥花序。

雄穗主轴上生有侧枝,在主轴和侧枝上着生二列或二列以上的成对小穗。

每对小穗中,一个有柄,位于上方,先开花;另一个无柄,位于下方,后开花。

每个小穗有护颖两枚,小花两朵。

每朵花有内、外颖各一片,中间有雄蕊三枚,花药二室。

每个花药具有花粉粒约2500-3500粒,全穗约有2000万粒以上。

(2)雌穗雌穗由叶腋内的腋芽发育而成。

每一植株除了最上部的4-5个叶腋内不能产生腋芽外,其余各节的叶腋中均能产生腋芽。

但是一般品种在通常的栽培条件下,只有植株上部往下大约6-7节处的腋芽才能发育成1-2个果穗。

其余各节的腋芽在植株生长发育的早期阶段,就自行停止生长而消失,只留下一个很小的痕迹。

雌穗属于肉

穗花序,其上着生许多纵行排列的成对小穗。

小穗无柄,基部有护颖两枚,小花两朵,其中一朵可育,一朵退化,可孕小花有内外颖和雌蕊组成。

由于雌小穗成对着生,形成了玉米果穗上的粒行数都是偶数排列。

雌蕊由子房、花柱和柱头组成,抽出的花丝为柱头的延长物,各部分均可授粉。

2. 玉米开花习性

在同一植株上,雄穗抽出时间一般比雌穗早2-4天,具有雄花先熟的特征。

在正常情况下,抽穗后2-5天开始散粉。

雌穗吐丝一般要比雄穗开花迟3-5天,干旱情况下可延迟7-8天。

因此,玉米是典型的异花授粉作物。

雄穗一般是主轴上中部的花先开,然后向两端依次开放,侧枝的开花是自上而下。

开花盛期是在开花后2-5天,其中60%的花朵是集中在开花后的3-4天,此时是采集花粉的最佳时期。

整个雄穗从开花开始到结束约需7-8天,但因品种和环境的不同而有差异。

玉米开花的最适温度为25-32℃,相对湿度为50-70%。

在一天内,玉米开花最盛时间是上午8-11时,散粉最盛时间是9-10时,这是授粉的最好时机。

在田间条件下,花粉寿命一般可维持5-6小时,如果将花粉放在温度为3-10℃,相对湿度为50-80%的条件下,花粉寿命可维持24小时以上。

雄穗散粉后2-4天,同株上的雌穗开始吐丝。

吐丝次序以果穗中部偏下开始,然后向上、向下依次进行,顶部的花丝抽出的最晚。

整个果穗从开始吐丝到结束,一般需要2-5天。

花丝一经抽出,就有授

粉能力,但以吐丝后2-4天授粉能力最强。

如果花丝吐出后得不到授粉,可继续向前伸长达40㎝以上,一经授粉后,雌蕊花丝很快就变软萎焉。

雌穗花丝的授粉能力,一般可维持10-14天,但抽出花丝7天以后授粉,结实率显着降低。

玉米花粉很小很轻,靠风传播。

在一般情况下,雄穗上的花粉成圆锥体落于植株周围6-8米的空间处,风大时可传至一里以外。

花粉落于柱头后10分钟,便可伸出花粉管,花粉管刺入柱头,不断向前伸长,通过花柱进入子房,再经株孔直达胚囊。

授粉后20-26小时,即可受精。

图玉米花器构造

四、实验步骤

(一)玉米自交实验

1.雌穗套袋

选择需要自交的植株在雌穗吐丝以前用羊皮袋套住,以免非本株花粉落上混杂。

如果是双果穗或多果穗材料,应选择最上边的一个果穗套袋。

2.雄穗套袋

观察雌穗吐丝情况,当雌穗吐丝且花丝长度达到5cm以上后可以对其授粉。

授粉的前一天,用大羊皮纸袋将本株雄穗套住,袋口紧紧包住雄蕊基部(穗柄)折叠好,并用回形针卡紧。

3.授粉

次日上午纸袋上的露水干燥后,用左手轻轻弯下套袋的雄穗,右手轻拍纸袋,使花粉落如袋内,然后取下纸袋紧闭袋口,切忌手指伸

入纸袋,更不能触及袋内的花粉。

再将袋口微微向下倾斜,轻拍纸袋,以使袋内花粉集中于袋口中间。

然后用头上戴的草帽遮住套袋果穗的上方,轻轻将小纸袋取下,把大纸袋内的花粉均匀的撒在花丝上,立即将小纸袋套回。

授粉时动作务必轻快,切忌触动周围植物,以免串粉混杂。

自交授粉后,立即在自交果穗上拴牌。

重要材料还要在记载表上登记,以防牌子丢失发生差错或漏收。

牌上用铅笔注明材料名称(或行号)授粉方式、授粉日期、工作者姓名。

一株授粉结束后,将身体上的花粉清理干净,再进行第二株的授粉工作。

4.授粉后的管理

授粉后一周内,要经常注意纸袋和标牌是否完好,因为随着果穗的生长增大,容易将其顶掉,所以要注意及时套好。

5.收获、保存

自交果穗成熟后,要及时收获,将果穗与纸牌拴在一起,晒干后分别脱粒装袋保存。

除把纸牌装入袋内,袋外还必须写明材料名称和自交符号。

(二)玉米杂交技术

玉米人工杂交工作中的套袋、授粉和管理工作等与自交技术基本相同,只是所套的雄穗是作为杂交父本的另一个自交系(或品种)而不是同株套袋授粉。

授粉后的纸牌上应注明杂交组合名称,或母、父本的行号(♀×♂)。

收获后,先将同一组合的果穗及纸牌装袋收获,经查对无误时,再将同一组合的果穗混合脱粒,晒干保存。

五、实验结果

1.在了解玉米花器构造和开花习性的基础上,在指定的材料内作自

交果穗和杂交果穗各1个。

成熟后检查自交、杂交效果,按照下表统

计试验结果。

表1 玉米自交和杂交结果统计表

结实粒数总粒数结实率自交或杂交的时间

月日

自交416 656 63.41% 6月10日

杂交432 704 61.36% 6月10日。