教养与奢华无关的阅读附答案

《成由节俭败由奢》阅读练习及答案(辽宁省丹东市2017年中考题)

成由节俭败由奢①俭,即节俭,不靡费。

因为节俭,所以清心寡欲,没有贪念,心地坦荡,正气长存。

俭,犹如一面镜子,映出了国与家的兴衰,也映出了人生的成败。

②首先,俭可以治国。

墨子有言:“节俭则昌,淫逸则亡。

”明太祖朱元璋倡导节俭,看到臣子送他的镂金床,非常气愤,说:“这与后蜀亡国之君孟昶用金银装饰便壶有什么区别?”立刻命人将它捣毁,又说:“即使富有了,又岂能放纵?即使显贵了,又岂能奢侈?”一国之君,抑奢倡俭,上行下效,节俭之风由此盛行全国,明朝国势日益昌盛。

③其次,俭可以持家。

司马光在家训中,把勤俭节约当作教子的第一要务。

他在《训俭示康》中告诫儿子:“有德者皆由俭来。

”汉朝的杨王孙虽然家境富有,却对当时大办丧事的陋习深恶痛疾,在病重时立下遗嘱:“吾以羸葬,将以矫世也。

”(羸葬:不用衣衾棺椁下葬。

)他用裸葬自己的行为树立了节俭的家风。

以俭教子,家风淳正;以俭治家,家业兴旺。

春秋时期的齐相晏婴,用一生书写了“俭朴”二字。

他穿的是粗布短衣,吃的是粗茶淡饭,上朝时乘坐的是劣马拉的破车,却婉言谢绝了景公赏赐他的骏马豪车。

他身居高位,却能抑制奢侈之心,力求俭朴,“以此三世显名于诸侯”。

“兴家犹如针挑土,败家好似浪淘沙”,聚沙成塔,集腋成裘,俭能兴家;骄奢淫逸,挥霍无度,侈能败家。

可见,一个家庭乃至一个家族的兴衰荣辱,与能否厉行节俭息息相关。

④再次,俭可以修身。

“俭,德之共也;侈,恶之大也。

”清代封疆大吏于成龙崇尚节俭,把“俭以成廉,侈以成贪”当作自己的座右铭。

为官几十年,他始终保持两袖清风的清廉本色。

在富甲天下的江南做官时,他常年布衣蔬食,被当地民众戏称为“于青菜”。

他俭约不贪,克己修身,以节俭的行为塑造了大清廉吏的形象。

反观当今落马的那些贪官,有多少人因为生活奢侈,滋生贪欲,总觉得钱不够花,而伸出贪婪的双手,最终走上腐败的不归之途。

这正应了颜真卿所说的“不节则志倾”。

⑤一个国家弘扬节俭之风,就会风清气正,长治久安;一个家庭传承节俭之风,就会兴家立业,蒸蒸日上;一个公民保持节俭本色,就会一身正气,受人敬重。

部编版九年级语文上册8《论教养》同步练习附答案

8《论教养》同步练习附答案一、积累与运用1.下列加点字的读音不正确的一项是( A )A.典范(diǎn) 恪守(gè) 箴言(jiān) 自吹自擂(léi)B.涵养(hán) 允诺(yǔn) 妨碍(ài) 矫揉造作(jiǎo)C.愚蠢(chǔn) 遗憾(hàn) 尴尬(gān) 絮絮叨叨(dāo)D.谦让(qiān) 积淀(diàn) 谚语(yàn) 大发雷霆(tíng)(解析:A.“恪”应读作“kè”,“箴”应读作“zhēn”。

)2.下列词语中没有错别字的一项是( A )A.贸然疲惫不堪一意孤行B.缺陷杉杉有礼扭捏作态C.遵循莫不关心始终如一D.喧哗轻而易举习以为长(解析:B.“杉杉”应写作“彬彬”;C.“莫”应写作“漠”;D.“长”应写作“常”。

) 3.下列句中加点成语使用不正确的一项是( B )A.人们的浅见和随心所欲地开发利用,使土地资源遭到惊人的破坏。

B.学校的树荫下,一群附庸风雅的学生正安静地看着课外书。

C.随机应变是一种处事方式,也是一种智慧。

D.人们总是错误地认为父母对子女的爱是理所当然的。

(解析:B.“附庸风雅”指为了装点门面而结交文人,参加有关文化活动。

用在此处不合语境。

)4.下面语段中标序号的句子都有语病,请加以改正。

①书信不仅传承文化,更传递感情,同时也真实地记录了时代的变迁。

②古人写信,内容包罗万象,把天文地理、风俗人情,都被写入了书信。

③在书信中,人们议论时政、品尝诗文、训诫子弟、抒情言志乃至谈情说爱、讨论物价等。

④所以,书信不知不觉于无形之中成了历史文化的记录者和传承者。

(1)第①处语序不当,应将“传承文化”与“传递感情”互换位置。

(2)第②处结构混乱,应将“把(或被) ”删去。

(3)第③处搭配不当,应把“品尝”改为“品赏(或欣赏、品析、品味等)”。

(4)第④处成分赘余,应删去“不知不觉(或于无形之中) ”。

《获得教养的途径》阅读练习及参考答案

《获得教养的途径》阅读练习及参考答案阅读下面的文字,回答问题。

《获得教养的途径》节选世界文学的辉煌殿堂对每一位有志者都敞开着,谁也不必对它收藏之丰富望洋兴叹,因为问题不在于数量。

有的人一生中只读过十来本书,却仍然不失为真正的读书人。

还有人见书便生吞下去,对什么都能说上几句,然而一切努力全都白费。

因为教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格。

没有这个前提,教养在一定意义上便落了空,纵然能积累某些知识,却不会产生爱和生命。

没有爱的阅读,没有敬重的知识,没有心的教养,是戕害性灵的最严重的.罪过之一。

当今之世,对书籍已经有些轻视了。

为数甚多的年轻人,似乎觉得舍弃愉快的生活而埋头读书,是既可笑又不值得的;他们认为人生太短促、太宝贵,却又挤得出时间一星期去泡六次咖啡馆,在舞池中消磨许多时光。

是啊,“现实世界”的大学、工场、交易所和游乐地不管多么生气蓬勃,可整天呆在这些地方,难道就比我们一天留一两个小时去读古代哲人和诗人的作品,更能接近真正的生活么?不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手。

但尽管如此,我仍然不反对任何人倾心于书。

让我们每个人都从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读吧!但单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,而必须读杰作。

杰作常常不像时髦读物那么适口,那么富于刺激性。

杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气、下功夫……1.作者说“有的人一生中只读过十来本书,却仍然不失为真正的读书人”,那么,你认为怎样的人才是“真正的读书人”?答:2.作者写道:“因为教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格”。

为什么通过读书获得教养要和“个性”“人格”联系在一起?答:3.你怎样理解“不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手”这句话?答:4.为什么“单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,而必须读杰作”?答:参考答案:1.在阅读中产生爱和生命的情感体验,能够尊重知识,能够获得的教养的人才是真正的读书人。

《论教养》同步课堂重点练

【重点知识·提升】1.下列加点字的读音不正确的一项是( )A .典.范(diǎn) 恪.守(gè) 箴.言(jiān) 自吹自擂.(léi) B .涵.养(hán) 允.诺(yǔn) 妨碍.(ài) 矫.揉造作(jiǎo) C .愚蠢.(chǔn) 遗憾.(hàn) 尴.尬(gān) 絮絮叨.叨(dāo) D .谦.让(qiān) 积淀.(diàn) 谚.语(yàn) 大发雷霆.(tíng) 2.下列句子中,加点成语运用有误的一项是( )A .美国总统特朗普一意孤行....,对中国商品加征高额关税,损人害己。

B .随着中国的崛起,美国等西方大国再也不能随心所欲....地欺辱我们了! C .这个小偷虽然能随机应变....,但也难以逃脱“天网”的追踪。

D .有教养的同学,在学业上取得了一点进步,决不会自吹自擂....。

3.下列句子有语病的一项是( )A .良好的教养不仅来自家庭和学校,而是可以得之于自身。

B .一个有教养的人,必定从心里愿意尊重别人,也善于尊重别人。

C .你是凭借自己的举止表现你的素质。

D .嘴里嚼东西的时候不要说话,免得坐在旁边的人担心。

4.阅读文段,回答问题。

一个男人,假如他在街道上能为陌生的妇女让路,让她先行,乘坐公共汽车时,能让妇女首先上车,甚至亲手为她把车门打开,可是他在家里,却懒得帮助疲惫不堪的妻子刷洗餐具——那么,我们可以断定这个男人还存在着教养上的缺馅。

假如一个男人跟朋友和熟人见面时彬彬有礼,可是在家里对妻子儿女动不动就大发雷tíng( )——那就可以肯定他不是一个有教养的人。

(1)给加点的字注音,根据拼音写汉字。

陌.生(______) 疲惫.(______) 雷tíng(______) (2)文中有错别字的一个词语是“__________”,这个词语的正确写法是《论教养》同步课堂重点练第二单元“__________”。

【优质文档】教养阅读答案-word范文 (12页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==教养阅读答案篇一:毕淑敏《教养的证据》阅读练习及答案阅读下面经典短文,完成后面题目。

(4分)教养的证据毕淑敏①教养和财富一样,是需要证据的。

你说你有钱不成,得拿出一个资产证明。

教养的证据不是你读过多少书,家庭背景如何显赫,也不是你通晓多少礼节规范,能够熟练使用刀叉会穿晚礼服……这些仅仅是一些表面的气泡,最关键的证据可能如下:②热爱大自然。

把它列为有教养的证据之首,是因为一个不懂得敬畏大自然,不知道人类渺小的人,必是井底之蛙,与教养谬之千里。

这也许怪不得他,因为如果不经教育,一个人很难自发地懂得宇宙之大和人类的渺小。

没有相应的自然科学知识,人除了显得蒙昧和狭隘以外,注定也是盲目傲慢的。

若是看到一个成人野蛮地攀折林木,通常人们就会毫不迟疑地评判道——这个人太没有教养了。

之所以从小就教育孩子要爱护花草,正是这种伟大感悟的最基本的训练。

可见教养和绿色是紧密地联系在一起的。

懂得与自然协调地相处,懂得爱护无言的植物的人,推而广之,他多半也可能会爱惜更多的动物,爱护自己的同类。

③一个有教养的人,对人类种种优秀的品质,比如忠诚、勇敢、信任、勤勉、互助、舍己救人、临危不惧、吃苦耐劳、坚贞不屈等等,有敬仰之心。

不一定每一个人都能够身体力行,但他们懂得爱戴和歌颂。

人不是不可以怯懦和懒惰,但他不能把这些陋习伪装成高风亮节,不能由于自己做不到高尚,就诋毁做到了这些的人是伪善。

你可以跪在泥里,但你不可以把污泥抹上整个世界的胸膛,并因此煞有介事地说到处都是污垢。

④教养是一些习惯的总和,在某种程度上,教养不是活在我们的皮肤上,是繁衍在我们的骨髓里。

教养和遗传几乎是不相关的,是后天和社会的产物。

教养必须要有酵母,在潜移默化和条件反射的共同烘烤下,假以足够的时日,才能自然而然地散发出香气。

初中语文九年级上《论教养》同步练习和答案

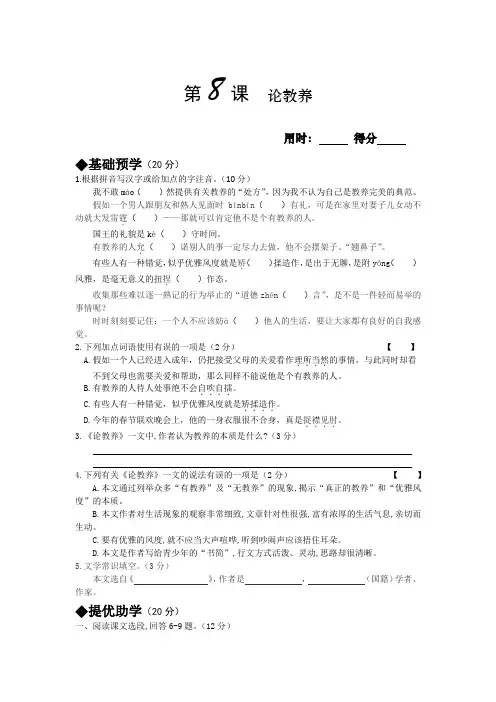

第8课论教养用时:得分◆基础预学(20分)1.根据拼音写汉字或给加点的字注音。

(10分)我不敢mào()然提供有关教养的“处方”,因为我不认为自己是教养完美的典范。

假如一个男人跟朋友和熟人见面时bīnbīn()有礼,可是在家里对妻子儿女动不动就大发雷霆.()——那就可以肯定他不是个有教养的人。

国王的礼貌是kè()守时间。

有教养的人允.()诺别人的事一定尽力去做,他不会摆架子、“翘鼻子”。

有些人有一种错觉,似乎优雅风度就是矫.()揉造作,是出于无聊,是附yōng()风雅,是毫无意义的扭捏.()作态。

收集那些难以逐一熟记的行为举止的“道德zhēn()言”,是不是一件轻而易举的事情呢?时时刻刻要记住:一个人不应该妨à()他人的生活,要让大家都有良好的自我感觉。

2.下列加点词语使用有误的一项是(2分)【】A.假如一个人已经进入成年,仍把接受父母的关爱看作理所当然....的事情,与此同时却看不到父母也需要关爱和帮助,那么同样不能说他是个有教养的人。

B.有教养的人待人处事绝不会自吹自擂....。

C.有些人有一种错觉,似乎优雅风度就是矫揉造作....。

D.今年的春节联欢晚会上,他的一身衣服很不合身,真是捉襟见肘....。

3.《论教养》一文中,作者认为教养的本质是什么?(3分)4.下列有关《论教养》一文的说法有误的一项是(2分)【】A.本文通过列举众多“有教养”及“无教养”的现象,揭示“真正的教养”和“优雅风度”的本质。

B.本文作者对生活现象的观察非常细致,文章针对性很强,富有浓厚的生活气息,亲切而生动。

C.要有优雅的风度,就不应当大声喧哗,听到吵闹声应该捂住耳朵。

D.本文是作者写给青少年的“书简”,行文方式活泼、灵动,思路却很清晰。

◆提优助学(20分)一、阅读课文选段,回答6-9题。

(12分)一个男人,假如他在街道上能为陌生的妇女让路,让她先行,乘坐公共汽车时,能让妇女首先上车,甚至亲手为她把车门打开,可是他在家里,却懒得帮助疲惫不堪的妻子刷洗餐具—那么,我们可以断定这个男人还存在着教养上的缺陷。

奢华与教养阅读理解答案

奢华与教养阅读理解答案导读:我根据大家的需要整理了一份关于《奢华与教养阅读理解答案》的内容,具体内容:奢华不是品味和绅士行为,有教养才会有品味,才是当今人们更应该追求的生活境界。

下面是我为大家整理的《奢华与教养》的文章阅读以及相关的阅读答案,希望对你们有帮助。

《奢华与教养》梁文...奢华不是品味和绅士行为,有教养才会有品味,才是当今人们更应该追求的生活境界。

下面是我为大家整理的《奢华与教养》的文章阅读以及相关的阅读答案,希望对你们有帮助。

《奢华与教养》梁文道原文阅读今天的中国,无论你走到哪里,几乎都能看见"奢华"这两个字。

每一本时尚生活杂志都在不厌其烦地告诉你有关奢华的故事,每一个商品广告都试图让你感到它是要卖的商品有多奢华。

于是房子是奢华的,车子是奢华的,大衣是奢华的,手表是奢华的,皮鞋也是奢华的,乃至于我刚刚吃过的涮羊肉也标榜自己的用料十分奢华。

本来这种东西是可以见怪不怪的,正所谓奢华见惯亦平常。

可是有一天,我在杂志上看到一篇介绍英国手工定制鞋的文章,作者先是不断渲染英国绅士的低调含蓄,一两千字之后笔锋忽然一转,他还是未能免俗地要大谈这鞋子有多奢华,并定位它为"低调的奢华"。

然后把绅士等同于品味,再将品味等同于奢华。

许多媒体早就在"奢华"和"品味"之间画上等号了;但现在有人进一步连"绅士"也挂了上去,这就让我觉得有些刺眼了。

我的生活奢华不起,我的言行也离绅士甚远,可我总算读过不少传说中的英国绅士写的东西,在我印象之中,绅士和奢华根本是两个完全不同的范畴。

且看19世纪英国绅士之间的通信,关于绅士的品味,他们是这么说的:"某某的家居朴实无华,真是难得的好品味","他是那种老派的绅士,一件大衣穿了二十年"。

他们会称赞一个人的朴实和惜物,低调而不张扬,却绝对不会把看得见的奢华当做品味,尤其不会把它视为绅士的品味。

初一上学期文言文语文综合试题含答案

初一上学期文言文语文综合试题含答案一、文言文1.阅读下面的文段,回答问题。

诫子书夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!(1)解解释下列语句中加下划线的词。

①非学无以广才广________ ②非志无以成学志________③年与时驰驰________(2)用现代汉语翻译下面句子的意思。

①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

②淫慢则不能砺精,险躁则不能冶性。

(3)下面对文章理解分析不正确一项是()A.作者通过概述做人治学的经验,劝勉儿子勤学立志,修身养性要在淡泊宁静中下功夫忌荒唐浮躁,只有这样才可以做一个可以治国接世之人。

B.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”说明了“淡泊”“宁静”是实现人生理想的基本要求,强调他们是与人的志向相关的。

C.全文通过智慧理性、简练谨严的文字,将普天下为人父者的爱子之情表达得非常深切,成为后世历代学子修身立志的名篇。

D.《诫子书》是一封语言质朴的家书,表明作者望子成龙,愿其达官显贵。

2.对比阅读(古文阅读)(甲)夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也。

非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!(诸葛亮《诫子书》)(乙)家中来营①者,多称尔②举止大方,余为少慰。

凡人多望子孙为大官,余不愿为大官,但愿为读书明理之君子。

勤俭自持,习劳习苦,可以处乐,可以处约③,此君子也。

余服官④二十年,不敢稍染官宦习气,饮食起居,尚守寒素家风,极俭也可,略丰也可,太丰则吾不敢也。

凡仕宦之家,由俭入奢易,由奢返俭难。

尔年尚幼,切不可贪爱奢华,不可惯习懒惰。

尔读书写字不可间断,早晨要早起,莫坠高曾祖考以来相传之家风⑤。

《教养的证据》阅读理解训练题及答案

《教养的证据》阅读理解训练题及答案《教养的证据》阅读理解训练题及答案教养的证据毕淑敏①教养和财富一样,是需要证据的。

你说你有钱不成,得拿出一个资产证明。

教养的证据不是你读过多少书,家庭背景如何显赫,也不是你通晓多少礼节规范,能够熟练使用刀叉会穿晚礼服……这些仅仅是一些表面的气泡,最关键的证据可能如下:②热爱大自然。

把它列为有教养的证据之首,是因为一个不懂得敬畏大自然,不知道人类渺小的人,必是井底之蛙,与教养谬之千里。

这也许怪不得他,因为如果不经教育,一个人很难自发地懂得宇宙之大和人类的渺小。

没有相应的自然科学知识,人除了显得蒙昧和狭隘以外,注定也是盲目傲慢的。

若是看到一个成人野蛮地攀折林木,通常人们就会毫不迟疑地评判道——这个人太没有教养了。

之所以从小就教育孩子要爱护花草,正是这种伟大感悟的最基本的训练。

可见教养和绿色是紧密地联系在一起的。

懂得与自然协调地相处,懂得爱护无言的植物的人,推而广之,他多半也可能会爱惜更多的动物,爱护自己的同类。

③一个有教养的人,对人类种种优秀的品质,比如忠诚、勇敢、信任、勤勉、互助、舍己救人、临危不惧、吃苦耐劳、坚贞不屈等等,有敬仰之心。

不一定每一个人都能够身体力行,但他们懂得爱戴和歌颂。

人不是不可以怯懦和懒惰,但他不能把这些陋习伪装成高风亮节,不能由于自己做不到高尚,就诋毁做到了这些的人是伪善。

你可以跪在泥里,但你不可以把污泥抹上整个世界的胸膛,并因此煞有介事地说到处都是污垢。

④教养是一些习惯的总和,在某种程度上,教养不是活在我们的.皮肤上,是繁衍在我们的骨髓里。

教养和遗传几乎是不相关的,是后天和社会的产物。

教养必须要有酵母,在潜移默化和条件反射的共同烘烤下,假以足够的时日,才能自然而然地散发出香气。

教养是衡量一个民族整体素质的一张X光片。

脸面上可以依靠化妆繁花似锦,但只有内在的健硕,才经得起冲刷和考验,才是力量的象征。

1.结合全文,说说教养的证据是什么。

(2分)2.结合第②段,将下面对本段论证过程的分析填写完整。

九年级语文上册 第二单元 第8课《论教养》教案 新人教版

8 论教养【教学目标】1.熟读课文,把握文章的论证思路。

2.学习本文的论证方法,分析其作用。

3.联系自己的人生体验,思考教养的真谛,做一个有教养的人。

【教学重点】学习本文的论证方法,分析其作用。

【教学难点】把握文章的论证思路。

【教学方法】自主互助、主题阅读。

【教学手段】多媒体、教学白板。

【课时安排】1课时【教学过程】一、导入新课课件出示几张有关不文明现象的图片,教师提问:“同学们,你们看了这些照片,有什么感想呢?”(学生回答)对,这些现象说明这些人都是没有教养的人,那么,你觉得怎样做才是有教养呢?什么才是真正的教养呢?今天,我们就来学习一篇关于教养的文章——《论教养》。

(板书课题)二、预习检测1.根据拼音写汉字。

(1)我不敢mào()然提供有关教养的“处方”,因为我不认为自己是教养完美的典范。

(2)有句谚语说得好:国王的礼貌是kè()守时间。

(3)遗憾的是,人们却很少从这些书中jí()取有益的见解。

(4)要养成优雅风度应该zūn()循哪些准则?[答案] (1)贸(2)恪(3)汲(4)遵2.根据下列释义写出相应的词语。

(1)形容文雅、有礼貌的样子。

( )(2)把弯的弄直,把直的弄弯,来制造器物。

形容过分做作,极不自然。

( )(3)为了装点门面而结交文人,参加有关文化活动(多含贬义)。

( )(4)形容说话啰唆。

( )[答案] (1)彬彬有礼(2)矫揉造作(3)附庸风雅(4)絮絮叨叨三、讲授新课1.初读课文,解决字词,理清文章的论证思路。

(小组内解决问题)如果有不能解决的字词,可以在班级内求助。

明确本文的论证思路:本文开篇便写“良好的教养不仅来自家庭和学校,而且可以得之于自身”“但是必须了解,什么是真正的教养”。

开门见山地引入论题“教养”。

接着列举了生活中许多“无教养”的例子与“有教养”的例子进行对比论证,再由“教养”转向“风度”,批驳了对“优雅风度”的错误认知,进而指出“一切优雅风度的基础其实是一种关照态度——时时刻刻要记住:一个人不应该妨碍他人的生活,要让大家都有良好的自我感觉”。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

教养与奢华无关的阅读附答案

花瓷细腰鼓

杨轻抒

眉间坊是一条街。

为什么叫坊不叫街,好像没人说得清楚。

街不宽,也不长,四月的风卷着落花从东头过来,百米之后就消失在了西头的车流里。

街还不直,微有弧线——之前电视台曾经做过城市航拍,其中就有眉间坊的镜头,看到的人说,咱这眉间坊从空中看就像人字的那一撇。

鲁老师一个人住在眉间坊一座三间平房围成的小四合院里。

地是红砖铺的,年岁久了,一地青红,青红的小院里堆积着春日的阳光,几朵槐花在阳光里飘落。

围墙是灰砖砌的,高过人头,爬满七里香。

院门半掩,街坊四邻常看见鲁老师在院子里写写字、喝个茶什么的。

有时候鲁老师也念些旧文,只是鲁老师念旧文的时候要打节奏,打节奏用的是一个瓷的细腰鼓,两头蒙皮,是什么皮大家不知道,但那瓷鼓晶莹而深透,秋水一般。

鲁老师腰悬瓷鼓,左击右拍,嘴里念:“爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。

爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四海……”

鼓声穿云裂石,鲁老师满面沧桑。

街上的人偶尔也来串串门,送点时下的青瓜小葱什么的,但都不进去,就站在门口。

站在院门口能看到鲁老师客厅里挂着的字,字是:无念尔祖,聿修厥德。

关于鲁老师,一直就有很多的猜测。

有人说鲁老师书香门第,早年是留过洋的,会几国外语;也有人说鲁老师祖上是有名的富商,传下宝贝无数;当然,也有人说,鲁老师就一个离群索居的退休老头,儿孙都在国外,多年不曾回来过。

不管怎么着,大家都知道鲁老师是个文化人,都很敬重他。

常进鲁老师院里的是老宋。

老宋是厂里的水暖工,也懂点电,所以谁家管道破了,电不通了,都请老宋去看看。

老宋经常到鲁老师家去,因为鲁老师那房子也老了,经常有个下水道堵了,灯泡坏了之类的事情。

开始时,鲁老师家有事,悄悄喊声老宋,老宋就去了;后来老宋也不让鲁老师喊了,差不多了就去鲁老师家检查检查。

有事处理个事,没事就坐在院里看鲁老师打腰鼓念旧词儿。

人总是要老的,鲁老师眼看着就一年一年老了。

老了的鲁老师也写写字,也打打鼓,但是看见过的人都说,鲁老师写字手已经开始发抖了,打鼓的时候已经没有什么节奏感了。

大家就想,要是鲁老师哪天忽然走了,谁来给他送终啊?

这个问题渐渐成了眉间坊所有人的心结。

当然,想归想,却没有人说破,只是大家走过鲁老师家门前的时候,会忍不住停一下脚步,或者不自觉地回头望上一眼鲁老师那青灰的院门,看见墙上的七里香花瓣又掉了不少,对联上的字又淡了一些……

那一天终究还是来了。

听见老宋的叫声,大家都跑过去。

鲁老师半躺在院子里的一把藤椅上,脸色青灰,冲大家笑了笑,笑得很艰难。

大家说快把鲁老师送医院吧,鲁老师摇头,意思是不必了。

鲁老师看看桌上那只腰鼓,又慢慢抬眼看着老宋。

那腰鼓黑地、乳蓝白斑,漂亮得不染一丝烟火气——大家第一次这么近地看到那只鼓,也第一次发现鲁老师家里空空荡荡让人心酸。

老宋为难地看看鲁老师。

鲁老师叹了口气,显得特别失望。

大家说:“老宋你什么意思?你真要鲁老师放不下?”老宋说:“哪敢让鲁老师放不下?跟鲁老师这么些年,这腰鼓我不是不会打,我是怕我念得不好,不像鲁老师那样。

”大家说:“你念得不好我们帮你念,你打鼓可以吧?”

听到这话,鲁老师眼里忽然闪过一丝绚丽的光彩。

老宋深吸了一口气,拿起腰鼓,开始拍打,那声音清越而悠远,仿佛带着几千年辽远的气息。

大家一起念:“用天之道,分地之利,谨身节用……”

没有人问大家是啥时候学会那些旧词的,所有人都觉得那腰鼓的声音清丽而深重,像暗夜里的昙花开放,像七里香的香气四处飘荡,整个城市,不,整个天地之间,都浸透了瓷鼓的声音……

后来,不知过了多少时日,有操着外地口音的人来眉间坊打听鲁老师的那只花瓷细腰鼓,说:“那可不是一般的东西,是鲁山段店窑烧制的,是唐钧瓷的鼻祖‘黑唐钧’,是皇宫的贡品,连皇帝都用过,是祖上传下来的宝贝呢!”眉间坊的人说:“就你懂?你懂为啥不明白‘天地之性,人为贵。

人之行,莫大于孝’也是祖上传下来的?”

那人赧然,掩面而去。

(1)下列对这篇小说有关内容与艺术特色的分析和鉴赏,最恰当的两项是()(5分)

A。

作者以“眉间坊’’为故事发生的背景,小说开头部分又特别交代航拍镜头下“人字的那一撇”暗示了与“做人”相关的小说主题。

B.小说中描写了鲁老师居住的“小四合院”,青红的小院、飞扬的槐花相交织,渲染出神秘阴森的氛围,烘托出鲁老师离群索居的特点。

C.作者描写鲁老师击鼓时“鼓声穿云裂石”“满面沧桑”这一场景,意在表现鲁老师技艺的高超,以及众人对鲁老师文化人身份的敬畏。

D.“听到这话,鲁老师眼里忽然闪过一丝绚丽的光彩”,是因为鲁老师觉得老宋得到自己的真传,可以和自己一样打鼓念旧词而感到欣慰。

E.鲁老师离开人世时众人一起念旧词的细节,渲染出一种诗意的氛围,表明了鲁老师对眉间坊人的深厚影响,也彰显出传统文化的魅力。

(2)小说中“七里香”三次出现各有作用,请分别加以分析。

(6分)

(3)请分析“眉间坊人”这一人物群像在作品中的作用。

(6分)

小说以“花瓷细腰鼓”为题,有情节结构、人物塑造、主题思想等多方面的考虑。

请选择两个方面,结合全文,加以探析。

(8分)

参考答案

11。

(1)(5分)选A给3分,选E给2分,选D给1分;选BC不给分。

回答三项或三项以上不给分。

(B。

“神秘阴森”不恰当;C。

更多表现鲁老师的伤痛和感慨;D。

原因分析不全面,应该是老宋和众人领受到传统文化而使鲁老师感到欣慰)

(2)(6分)①第一处:描写鲁老师家的四合院“爬满七里香”,表现鲁老师生活的环境清幽雅致。

②第二处:以“七里香花瓣”的掉落渲染冷清的氛围,暗示鲁老师年老的孤独、生命的衰颓。

③第三处:以“七里香的香气”四处飘荡,形象地表现了鲁老师所坚守的传统文化对眉间坊人的深远熏染。

(每点2分,共6分。

意思相近即可)

(3)(6分)①“眉间坊人”这一群体作为观察者,见证了鲁老师后半生

的沧桑人生。

②作为群像,体现了社会中人性的美好与善良:“眉间坊人”敬重、关心鲁老师,不打搅他的生活,并最终为他送终。

③推动情节发展,最终揭示主题:“眉间坊人”集体念旧词把情节推向高潮,谴责鲁老师后人,交代故事结局,揭示出坚守传统文化中孝道与亲善的主题。

(每点2分,共6分。

)(4)(8分)①情节安排上,“花瓷细腰鼓”是小说的线索。

(2分)鲁老师的生活,眉间坊人所受到的感染和熏陶,鲁老师后人的出现,所有的情节都与之有关,“花瓷细腰鼓”串联各相关情节,使得情节紧凑聚焦。

(2分)②有利于塑造人物形象。

“花瓷细腰鼓”暗示鲁老师身世不凡;击鼓念经的场景,暗示出他儿孙不孝和人生沧桑。

(2分)老宋击鼓众人念词,表现鲁老师对眉间坊人的影响,从侧面烘托了鲁老师的形象。

(2分)③有利于表现主题。

围绕“花瓷细腰鼓”,老宋关心鲁老师而学会击鼓,众人在熏染中学会念经,凸显了人性的美好和对传统道德的敬慕。

(2分)鲁老师后人打听“花瓷细腰鼓”又惭愧离去,前后对比,引发了对孝道的拷问。

(2分)(选择两个方面,每个方面4分,共8分。

意思相近即可)

搜集整理仅供参考。