中医治疗寒湿凝滞型痛经的方法学研究

隔姜灸治疗寒凝血瘀型痛经的临床研究

隔姜灸治疗寒凝血瘀型痛经的临床研究摘要:痛经是女性生殖系统常见的疾病,其病因复杂不同,其中寒凝血瘀型痛经占比较大。

本研究设计采用隔姜灸治疗寒凝血瘀型痛经,旨在探究隔姜灸治疗寒凝血瘀型痛经的临床疗效。

方法:招募符合入选标准的50例寒凝血瘀型痛经患者,随机分为隔姜灸组和对照组各25例。

隔姜灸组采用隔姜灸治疗,每周3次,连续治疗4周;对照组采用口服益母草颗粒加温热贴治疗,同样每周3次,连续治疗4周。

记录两组患者治疗前后痛经患者评分(VAS)、月经量和治疗后生活质量。

结果:两组治疗前痛经患者评分、月经量和生活质量无统计学差异。

治疗后,隔姜灸组痛经患者评分明显下降,月经量明显增加,生活质量明显提高,差异有统计学意义(P<0.05)。

对照组痛经患者评分、月经量和生活质量差异无统计学意义(P>0.05)。

两组治疗后比较,隔姜灸组治疗效果明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:隔姜灸治疗寒凝血瘀型痛经具有一定的临床疗效,能有效缓解痛经症状,提高患者月经量和生活质量,值得在临床中推广应用。

关键词:隔姜灸;痛经;寒凝血瘀型;治疗隔姜灸治疗寒凝血瘀型痛经的临床研究痛经是女性经期常见的疾病,其发病率高达60%,对女性的生活和工作产生了很大的影响。

根据中医理论,痛经病因病机复杂,其中以寒凝血瘀型痛经占比较大。

中医认为,寒凝血瘀型痛经的特点为痛经经期长,经血量少,经色暗,经期或休息日腰背肢体冷痛,舌苔白腻,脉沉紧。

治疗痛经需要结合具体病因和症状,中医内服药物、外敷贴敷、针灸、艾灸、拔罐等多种疗法均可有效缓解症状。

隔姜灸是一种新型的中医治疗痛经的方法,其基本原理是利用隔热灸罐与姜片将零散而冷气瘀滞的血液,通过灸热的作用,将瘀血逐渐熔解,从而达到疏通经脉、分散寒气的作用。

因此,隔姜灸可以有效地改善经脉局部的血液循环,促进子宫内膜的脱落,进而起到缓解痛经的作用。

本研究招募符合入选标准的50例寒凝血瘀型痛经患者,随机分为隔姜灸组和对照组各25例。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析寒凝气滞血瘀型痛经是指在经期或经前出现下腹部阵发性疼痛或胀痛,疼痛可放射至腰骶部、大腿内侧及外阴部,并伴有其他症状,如恶心、呕吐、腹泻、头痛、乳房胀痛等。

中医认为,寒凝气滞血瘀型痛经是由于寒邪外袭,气机郁滞,导致经脉不畅、血液凝滞而引起的。

针对这种病理机制,中医治疗方法主要包括舒经活络、温经散寒、疏肝解郁、行气活血、化瘀止痛等。

下面就从药物治疗、针灸治疗和食疗调理等方面,对寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗进行分析。

一、药物治疗1. 药物调理气滞气滞是造成痛经的一个重要因素,因此需选用具有理气作用的中药进行调理。

常用的药物有香附、丹皮、茴香、青皮、柴胡等。

这些中药可以舒肝理气、疏通经脉,改善气机郁滞的状况。

2. 药物驱寒祛寒对于寒凝痛经的患者,需要选用能够温经散寒的中药进行治疗。

常用的药物包括生姜、丁香、砂仁、艾叶、玉竹等。

这些药物可以温暖下元,散寒止痛,有助于缓解因寒邪引起的痛经症状。

3. 药物活血化瘀寒凝气滞血瘀型痛经的病因机制中,往往伴有气滞血瘀的情况。

需要选用具有活血化瘀作用的中药进行治疗。

常用的药物有当归、川芎、红花、桃仁等。

这些药物可以活血化淤,改善经脉循行,从而缓解痛经症状。

二、针灸治疗针灸是中医治疗痛经的重要方法之一,对于寒凝气滞血瘀型痛经的患者同样适用。

在针灸治疗中,常用的经络穴位包括关元、气海、神阙、足三里、太冲、归来穴、血海等。

这些穴位可以舒经活络、温经散寒、疏肝解郁、行气活血,从而缓解痛经症状。

针灸治疗还可以根据患者的具体症状选择其他相应的穴位进行治疗,如恶心、呕吐、腹泻等伴随症状可以选用神门、内关、足三里、合谷等穴位进行治疗,以达到调理脏腑功能,缓解痛经症状的目的。

三、食疗调理在中医治疗痛经过程中,食疗调理也是一个重要的治疗手段。

对于寒凝气滞血瘀型痛经的患者,可以通过调理饮食来辅助治疗,常用的食疗方案包括:1. 姜糖水生姜可以温经散寒,具有较好的祛寒作用,对于寒凝气滞血瘀型痛经的患者有一定的缓解症状作用。

浅谈寒凝血瘀型痛经中医治疗

浅谈寒凝血瘀型痛经中医治疗摘要:寒凝血瘀型痛经是最常见的妇科疾病之一,高发病率是寒凝血瘀型痛经的临床特点。

因寒凝血瘀型痛经发病率逐年升高且西医治疗效果不佳而引起了中医学界的特别重视。

面对这一现实情况,本文试图围绕寒凝血瘀型痛经的中医治疗这一课题,以治疗安全与远期效果稳定为基础,注重以寒凝血瘀型痛经为例,从病因病机与中医治疗等方面展开对此病的探讨,从而达到更加有效全面的对寒凝血瘀型痛经的患者进行临床治疗的目的。

通过本文的研究得出了以下结论:针对寒凝血瘀型痛经的中医治疗,因病人体质与兼证的不同,在治疗上主要以温经祛瘀为主,配以对兼证的对症治疗。

关键词:痛经;寒凝血瘀型;中医治疗;温经祛瘀[中图分类号]R93 [文献标识码]A [文章编号]1439-3768-(2019)-6-ZYM 引言痛经是一种随月经周期而发,以下腹部疼痛,甚则痛至晕厥为典型临床表现的病症。

中医辨证施治,以治其本,运用中药内服、针灸治疗、敷贴、推拿等独特的中医治疗方法治疗寒凝血瘀型痛经,避免了长期吃药打针的痛苦。

同时,因为中医治疗方法减轻了胃肠吸收与肝肾代谢的负担,避免了药物副作用,对其他器官的保护性显著增强,所以中医治疗痛经取得了良好的临床治疗效果。

1寒凝血瘀型痛经的病因病机及症状在中医看来,寒凝血瘀型痛经主要是因为“寒”邪作祟。

张景岳注释内经曰:“凡诊病之道,必察其致病之因,而后参合以脉,则阴期虚实,显然自明。

”辨虚实是中医辨证论治的重要环节。

《素问·至真要大论》有言:“诸寒收引,皆属于肾。

”肾为先天之本,而阳气的根本也为肾阳。

虚寒证的主要病因是患者素体阳虚,阳不制阴,患者阴寒内盛,阳气温煦功能失职,血遇寒则凝,而致血液凝滞。

临床表现以面色晄白、畏寒喜暖、腰膝冷痛、经色黯淡夹杂血块、舌淡、脉沉,行经时腹痛喜按为主。

实寒证的本质为寒邪侵袭冲、任二脉,寒邪搏结气血,不通致痛。

临床表现以四肢不温、面色苍白、小腹冷痛拒按、经量少色黯有块、舌淡、脉迟为主。

中医治疗寒湿凝滞型痛经的方法学研究

中医治疗寒湿凝滞型痛经的方法学研究发表时间:2015-01-26T16:59:23.127Z 来源:《医药前沿》2014年第26期供稿作者:刘凤梅[导读] 中医学称“经行腹痛”“经期腹痛”等。

痛经包括原发性痛经和继发性痛经两种,原发性痛经是指生殖器官无器质性病变者。

刘凤梅(双鸭山市社保社区卫生服务站黑龙江双鸭山 155100)【摘要】痛经是妇科常见疾病,对妇女的日常生活和工作质量有着要的影响,本文通过采用温经散寒、化癖止痛法;针药结合法;推拿治疗法;温针灸治疗法;穴位敷贴廖香痛经膏;艾灸干预;辨证施膳等方法治疗寒湿凝滞型痛经,探讨和分析中医治疗寒湿凝滞型痛经的方法学研究。

中医干预痛经疗效佳、副作用小,在临床上具有明显的优势也取得了良好的治疗效果。

【关键词】寒湿凝滞型痛经;中医治疗【中图分类号】R242 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2014)26-0269-02痛经是妇科常见疾病,在临床上表现为经期及行经前后出现明显的小腹痉挛性疼痛、坠胀,甚至连带腰酸痛不适,严重者伴有头晕或恶心呕吐,甚者可见面色苍白、出冷汗、手足厥冷、剧痛昏厥等危象。

中医学称“经行腹痛”“经期腹痛”等。

痛经包括原发性痛经和继发性痛经两种,原发性痛经是指生殖器官无器质性病变者。

痛经的发生主要与外感六淫和内伤七情有关。

外感六淫主要是与外感风寒、寒湿有关,情志因素也可以导致痛经的发生,尤以郁怒最为常见。

关于痛经的病机,腹痛发生时间不同则病机不同,经前和经期发生的腹痛与“疲+滞”等相关,经后发生的腹痛多属虚证,与气血虚等密切相关。

根据痛经的临床表现,分为肝郁气滞型、寒湿凝滞型、气血虚弱型、肾气亏损型、湿热蕴结型。

我院在治疗寒湿凝滞型痛经上有独到的见解,治疗疗效佳、副作用小,在临床上具有很高的应用价值。

1 中医治疗方法痛经的发生与冲任胞宫的周期性变化密切相关。

主要病机在于邪气内伏或精血素亏,更值经期前后的气血变化急骤,导致胞宫气血运行不畅或失于濡养,而导致痛经发作。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

痛经是指在月经期间或经前期出现的疼痛,严重影响女性的身心健康。

中医认为痛经是由于寒凝气滞、血瘀气滞等原因引起的。

针对这种类型的痛经,中医采用了一系列的治疗方法。

寒凝气滞血瘀型痛经的病因主要是因为寒邪侵入体内,使得气滞血凝,经脉阻塞,导致经血不畅而引起痛经。

中医治疗,主要是通过疏通经络、温通经脉、活血化瘀等方法来治疗痛经。

首先,中医以温经散寒为主要治疗原则。

中医认为痛经主要是由于气滞血凝所致,所以针对寒凝气滞的病因,中医采用温经散寒的方法来治疗痛经。

具体来说,可以使用温性中药,如姜、桂、附子等,以温通经脉,促进气血流通,达到缓解痛经的目的。

其次,中医采用活血化瘀的方法来治疗痛经。

中医认为,血瘀也是导致痛经的原因之一。

为了消除血瘀,可以使用活血化瘀的中药,如红花、桃仁、丹参等,可以有效地消除血瘀,缓解痛经。

最后,中医还可以采用针灸疗法来治疗痛经。

针灸可以疏通经脉,调节气血,缓解痛经。

针灸的方法,可以针灸关元、神阙、气海等穴位,可以有效地减轻痛经的症状。

总的来说,中医针对寒凝气滞血瘀型痛经的治疗方法主要有温经散寒、活血化瘀和针灸疗法等方法。

但是,治疗痛经需要因人而异,需要根据患者的具体症状,采用针对性的治疗方法。

因此,在治疗痛经时,需要选择专业的中医医生进行诊断和治疗,以确保痛经能够得到有效的治疗。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

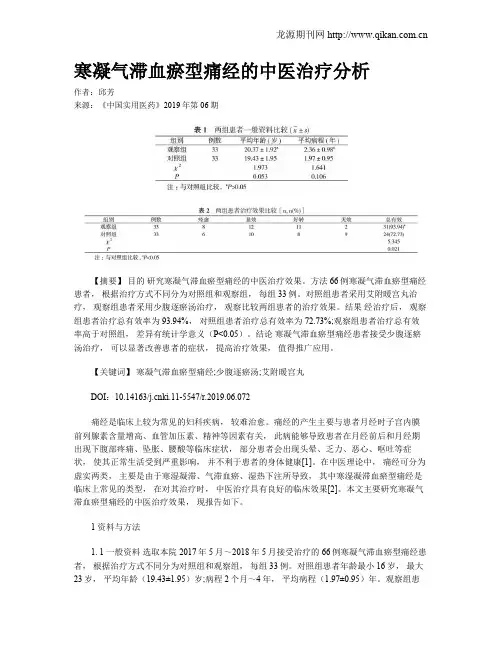

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析作者:邱芳来源:《中国实用医药》2019年第06期【摘要】目的研究寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗效果。

方法 66例寒凝气滞血瘀型痛经患者,根据治疗方式不同分为对照组和观察组,每组33例。

对照组患者采用艾附暖宫丸治疗,观察组患者采用少腹逐瘀汤治疗,观察比较两组患者的治疗效果。

结果经治疗后,观察组患者治疗总有效率为93.94%,对照组患者治疗总有效率为72.73%;观察组患者治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论寒凝气滞血瘀型痛经患者接受少腹逐瘀汤治疗,可以显著改善患者的症状,提高治疗效果,值得推广应用。

【关键词】寒凝气滞血瘀型痛经;少腹逐瘀汤;艾附暖宫丸DOI:10.14163/ki.11-5547/r.2019.06.072痛经是临床上较为常见的妇科疾病,较难治愈。

痛经的产生主要与患者月经时子宫内膜前列腺素含量增高、血管加压素、精神等因素有关,此病能够导致患者在月经前后和月经期出现下腹部疼痛、坠胀、腰酸等临床症状,部分患者会出现头晕、乏力、恶心、呕吐等症状,使其正常生活受到严重影响,并不利于患者的身体健康[1]。

在中医理论中,痛经可分为虚实两类,主要是由于寒湿凝滞、气滞血瘀、湿热下注所导致,其中寒湿凝滞血瘀型痛经是临床上常见的类型,在对其治疗时,中医治疗具有良好的临床效果[2]。

本文主要研究寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗效果,现报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料选取本院2017年5月~2018年5月接受治疗的66例寒凝气滞血瘀型痛经患者,根据治疗方式不同分为对照组和观察组,每组33例。

对照组患者年龄最小16岁,最大23岁,平均年龄(19.43±1.95)岁;病程2个月~4年,平均病程(1.97±0.95)年。

观察组患者年龄最小17岁,最大24岁,平均年龄(20.37±1.92)岁;病程2个月~5年,平均病程(2.36±0.98)年。

当归四逆汤治疗寒湿凝滞型痛经临床分析

常见 。

告如 下 。 1 资 料 与 方 法

1 . 1 一般 资料 患 者就 诊 时 随 机 分 为两 组 。全 部 病

・

9 9 2・

光明 中医2 0 1 4年 5月第 2 9卷 第 5期

C J G M C M Ma y 2 0 1 4 . V o l 2 9 . 5

1 5 g , 金银花 3 0 g , 蒲公 英 3 0 g , 黄柏 1 5 g , 荔枝 核 1 5 g , 苦

淫” “ 劳淋 ” 等病证范畴 , 认 为 素体 不 足 , 肾气亏乏, 湿

例均 为本 院 门诊 患 者 , 其 中治疗 组 4 7例 , 年龄 1 5~ 4 6

岁, 病程 3个 月 一1 0年 。对 照 组 4 3例 , 年龄 1 4~4 3 岁, 病程 4个月 一 8年 。两组 患 者 统计 学 分 析 , 无 明显 差异 ( P> 0 . 0 5 ) , 具有 可 比性 。 痛经 中医诊断标 准 : 经期 或 经 前 后 出 现周 期 性 下

热 内蕴 , 精 络瘀滞 是其 主要 病机 , 因而 在治 疗上 常采 用

参 1 5 g , 土茯 苓 3 0 g , 甘草 6 g 。1 0剂。1日 1剂 , 水煎分

3次服 。服 药后 诸 症 减 轻 , 效不改方, 原 方 再服 2 0剂 。

清热利 湿 、 益 肾固精 、 活血通 络 的治疗 方法 。所 拟 固 肾

性 。诸 药合 用 , 共 达 固 肾通 络 , 增强免疫功能 , 改 善 前

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析寒凝气滞血瘀型痛经是中医学中常见的一种病症,它主要是由于寒邪侵袭、气机郁滞、血液凝滞所致,其临床表现主要为经行腹痛、痛经伴有寒冷感,疼痛部位多为下腹部,痛经症状较为严重,严重影响患者的生活质量。

中医认为,寒凝气滞血瘀型痛经的发生与女性的体质、生活环境、饮食习惯等都有一定关系,因此在治疗过程中,中医师需要全面分析患者的病情,并结合个体化的治疗方案,以达到有效治疗的目的。

以下是对寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析。

一、辨证施治寒凝气滞血瘀型痛经的治疗首先要进行辨证施治,针对患者的病情特点进行辨证论治,中医师需要仔细了解患者的临床表现、舌脉情况等,明确病情的发生机制。

一般来说,寒凝气滞血瘀型痛经的患者多表现为经行腹痛,疼痛部位多在下腹部,伴有寒冷感,月经周期不规律,经血量少且颜色较暗等症状。

根据患者的具体情况,可进一步辨证施治,如辨寒热、辨气血、辨瘀滞等,以确定治疗的方向和重点。

二、调理气机寒凝气滞是寒邪困滞在经脉之中,导致气机郁滞的结果,因此在治疗过程中,调理气机是非常重要的。

中医常用的调理气机的方法主要包括温经散寒、理气止痛等,如可采用艾灸温经,或者服用温经散寒的中药来调理气机。

温经散寒能够促进经脉的畅通,减轻寒邪对经脉的影响,从而改善气机郁滞的情况,减轻疼痛症状。

三、活血化瘀寒凝气滞血瘀型痛经的患者容易出现血瘀现象,因此在治疗过程中,需要采用一些方法来活血化瘀。

中医治疗中常用的活血化瘀的方法主要包括穴位按摩、艾灸、中药调理等。

通过刺激特定的穴位,促进经络的畅通,改善血液循环,从而达到活血化瘀的效果。

也可以使用一些具有活血化瘀作用的中药来治疗,如川芎、红花、丹参等,有助于改善血液循环,消除血瘀,减轻疼痛。

四、调整饮食寒凝气滞血瘀型痛经的患者在日常生活中,饮食习惯对病情的发展有一定的影响,因此在治疗过程中需要进行饮食调理。

一般来说,寒凝气滞血瘀型痛经的患者应该少食寒凉生冷的食物,如冰激凌、西瓜等;可以多食温热的食物,如姜、桂皮、辣椒等,有助于驱寒散凝,改善症状。

治疗寒湿凝滞型痛经之法——刺激关元穴和十七椎穴

治疗寒湿凝滞型痛经之法——刺激关元穴和十七椎穴中医认为,关元穴具有培元固本、补益下焦之功,凡元气亏损均可使用。

《针灸逢源》中记载:经水正行,头晕、小腹痛,女水不调,脐腹疼痛,关元穴可治。

即指关元穴可用于治疗女性痛经。

中医理论中十七椎穴常用来治疗小腹疼痛等病症。

而十七椎穴与关元穴相配,可温经散寒,化瘀止痛之功效,达到治疗寒湿凝滞型痛经之功效。

痛经又称“经行腹痛”,是指经期或行经前后出现的周期性小腹疼痛。

以青年女性较为多见。

寒湿凝滞型痛经可见小腹冷痛,得热则舒,经血量少,色紫黯有块,伴形寒肢冷、小便清长等。

中医认为痛经的发生与冲、任二脉及胞宫的周期生理变化密切相关,与肝、肾二脏也有关联。

接下来,我们就来说说这治疗寒湿凝滞型痛经之法——刺激关元穴和十七椎穴。

首先,找到关元穴的位置,其位于腹部,取仰卧位,在腹正中线上,肚脐下四横指既是。

刺激关元穴可以采用按压法:。

按摩时指腹用力深压,有酸胀感即可停止用力,保持力度持续5-10秒,然后放松,再按压,反复持续,每次10分钟,每天5次、15天为一个疗程。

还可以采用按揉法刺激关元穴,用拇指指腹按住关元穴,按摩时指腹用力深压,然后压而揉之,其余四指张开,起支撑作用,以协同用力。

有酸胀感即可停止用力,保持力度持续5-10秒,然后放松,再按压揉,反复持续,每次10分钟,每天5次、15天为一个疗程。

再来找到十七椎穴:其位于腰部,当后正中线上,第5腰椎棘突下即是。

刺激十七椎穴除了可以采用与关元穴相通的按压法和按揉法之外,还可以采用隔姜灸:切取0.3~0.5cm厚的鲜姜一片,用针穿刺数个针孔,然后置艾炷于姜片上点燃,放于十七椎上。

每次3~5壮,以灸至局部皮肤温热舒适,稍有红晕为度。

隔日或3日1次,每月灸十余次。

总之,刺激关元穴和十七椎穴对于治疗寒湿凝滞型痛经有着很好的疗效,在穴位治疗的同时,还要注意经期避免精神刺激和过度劳累,忌食生冷,防治受凉,做好保暖。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析

寒凝气滞血瘀型痛经是一种常见的痛经类型,多见于寒冷季节或月经期间,主要表现

为经期腹痛、经血颜色暗紫或带有血块、经期延长等症状。

中医治疗该类型的痛经主要从

寒凝气滞和血瘀两个方面进行分析和针对性治疗。

首先是寒凝气滞,寒凝是指寒邪侵袭机体导致经脉闭阻,气滞则是指气血运行不畅,

通络无力。

中医常用的治疗方法有温补、理气等。

可以使用挂姜薄荷煎剂,既可以温中散寒,又可以理气消滞,对于寒凝气滞型痛经有一定的疗效。

中医还强调调整生活节律,保

持温暖,避免受寒,饮食要清淡,避免食用冷食等。

其次是血瘀,血瘀是指经脉淤滞,气血运行不畅。

中医的治疗方法主要包括活血化瘀、通络止痛等。

可以采用桃仁炒姜汤,或者丹参、莪术炮姜丸等药物来活血化瘀,改善经脉

状况,缓解疼痛。

中医提倡运动,通过适当的运动可以促进气血流通,有助于缓解痛经。

需要注意的是,中医治疗寒凝气滞血瘀型痛经时,需要综合考虑个体差异,根据患者

的具体情况进行针对性治疗。

还要注意辨证论治,结合整体病情,综合运用中医药治疗方法,以达到治疗痛经的目的。

寒凝气滞血瘀型痛经的中医治疗分析主要从寒凝气滞和血瘀两个方面入手,通过温补、理气、活血化瘀等方法来改善疼痛症状。

每个人的体质和病情都有所不同,治疗时需要个

体化调整,综合运用中医药治疗方法,取得更好的疗效。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中医治疗寒湿凝滞型痛经的方法学研究

摘要】痛经是妇科常见疾病,对妇女的日常生活和工作质量有着要的影响,本

文通过采用温经散寒、化癖止痛法;针药结合法;推拿治疗法;温针灸治疗法;

穴位敷贴廖香痛经膏;艾灸干预;辨证施膳等方法治疗寒湿凝滞型痛经,探讨和

分析中医治疗寒湿凝滞型痛经的方法学研究。

中医干预痛经疗效佳、副作用小,

在临床上具有明显的优势也取得了良好的治疗效果。

【关键词】寒湿凝滞型痛经;中医治疗

【中图分类号】R242 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2014)26-0269-02

痛经是妇科常见疾病,在临床上表现为经期及行经前后出现明显的小腹痉挛

性疼痛、坠胀,甚至连带腰酸痛不适,严重者伴有头晕或恶心呕吐,甚者可见面

色苍白、出冷汗、手足厥冷、剧痛昏厥等危象。

中医学称“经行腹痛”“经期腹痛”等。

痛经包括原发性痛经和继发性痛经两种,原发性痛经是指生殖器官无器质性

病变者。

痛经的发生主要与外感六淫和内伤七情有关。

外感六淫主要是与外感风寒、寒湿有关,情志因素也可以导致痛经的发生,尤以郁怒最为常见。

关于痛经

的病机,腹痛发生时间不同则病机不同,经前和经期发生的腹痛与“疲+滞”等相关,经后发生的腹痛多属虚证,与气血虚等密切相关。

根据痛经的临床表现,分为肝

郁气滞型、寒湿凝滞型、气血虚弱型、肾气亏损型、湿热蕴结型。

我院在治疗寒

湿凝滞型痛经上有独到的见解,治疗疗效佳、副作用小,在临床上具有很高的应

用价值。

1 中医治疗方法

痛经的发生与冲任胞宫的周期性变化密切相关。

主要病机在于邪气内伏或精

血素亏,更值经期前后的气血变化急骤,导致胞宫气血运行不畅或失于濡养,而

导致痛经发作。

寒湿凝滞型若经期涉水、淋雨、游泳、坐卧湿地或过食生冷食物,寒客冲任,与血搏结,血得寒则凝而不畅,经血流通受阻而腹痛。

表现为经前或

月经期中下腹冷痛,得热痛减。

月经量少色暗或有血块,面色青白,舌边紫暗,

脉沉紧。

1.1温经散寒、化癖止痛法逐癖汤方药组成:小茵香3 g,干姜6g,延胡索9g,当归9g,川芍9g,肉桂3g,赤芍6g,蒲黄9g,五灵脂6g,片姜黄9g。

水煎服,连服3个月经周期,停药后观察3个月经周期。

经期腹痛伴大血块排出或血块量

多者加三棱9 g,羲术9g以加强破血行癖之功;经期腹痛冷痛较剧者加艾叶6g,

吴茱英6g以温经散寒;经期腹痛伴腹胀、乳房胀痛者加青皮9g,乌药9g,川楠子

6g以理气行滞。

1.2针药结合治疗痛经针灸治疗主穴取关元、三阴交、次缪(双侧)、命门。

虚证用提插结合捻转补法,实证用提插结合捻转泄法。

取2寸毫针,针刺次缪得

气后调节针感,使之传至少腹,再针刺三阴交,得气后调节针感使之向上传导,

后留针30 min,每10 min捻针1次。

于月经来潮前7d开始治疗,月经来潮第1d

为止。

连续3个疗程。

中药治疗基本方用温经汤为主加减,药用熟地黄15g,当

归15g,牡丹皮l0g,制香附l0g,延胡索12 g,炒党参15g,炒白芍l0g,炙甘草

6g,吴茱英3g,肉桂3g。

每日1剂,水煎取汁200 mL,早、晚服用,自月经来

潮前7d开始服药,经停药止。

1.3推拿治疗首选冲任二脉以调节月经。

气海、关元、中极、血海、足三里、合谷等穴可行血化癖,补益气血。

按揉肝俞、肾俞、脾俞、命门等穴可疏调经气,

开通闭塞。

推、揉、攘、拿、摩腹法等手法可疏通经络、调和气血,加强局部血

液循环,从而使滞留胞宫中的癖血消散,气机通畅,气血运行恢复正常,达到“通则不痛”的目的。

1.4温针灸治疗患者取俯卧位,局部常规消毒,用30号毫针直刺关元、三阴交、足三里三穴位治疗痛经,小幅度捻转,使患者小腹内有沉胀或麻感,再刺双

侧三阴交和足三里,得气后采用提插捻转手法,行针1 min。

然后将约2 cm长度

的艾条套夹在针柄上点燃,留针20 min。

每日1次,5d为1个疗程。

于月经前

6d开始治疗至月经来潮第1天。

连续治疗6个月经周期后疗效佳。

1.5穴位敷贴廖香痛经膏外贴穴位取子宫三阴交气海或腹部痛点,痛经发作

时敷贴,1 ~3 d更换一片。

1.6艾灸干预艾灸在阳虚寒凝型痛经中效果最佳。

灸的方法有艾灸、隔物灸、灸盒灸、电温灸、天灸、化脓灸等,施灸部位以神网穴为最多,其次是关元、气海、足三里、三阴交等。

隔姜灸取穴以任脉、督脉、足少阴和足阳明经穴为主,

如神网、命门、关元、足三里、三阴交、肾俞。

将艾条灸关元穴和针刺三阴交结

合起来治疗痛经,效果佳。

1.7辨证施膳饮食疗法是痛经缓解期及发作期的调理方法,尤其对于原发性

痛经,饮食调理尤其重要,饮食忌寒凉生冷、忌刺激食物、忌食酸涩食物,可辨

证采用以下药膳。

当归生姜羊肉汤:当归30 g,生姜30 g,羊肉500 g此方有补气

养血,温中暖下的功效。

姜枣红糖水:干姜、大枣、红糖各309。

此方有温经散寒

的功效。

2 讨论

痛经属于痛证范畴,它的特点是经行小腹疼痛,并随月经周期而发作。

辨证

时要辨明痛经的虚实,注意疼痛的程度、部位、性质、参考素体,结合月经的期

色质量、舌苔、脉象进行全面分析,了解痛经的本源,达到“治病必求于本”。

原

则以调理冲任气血为主,又须根据不同证类,或行气、或活血、或散寒、或清热、或补虚、或泻实,用药时掌握药物的类

别,用药的剂量,用药的轻重缓急,在月经周期不同阶段治疗的攻守进退,

预防善后。

夫通则不痛,理也,但通之之法,各有不同,调气以和血,调血与和气,通也。

上逆者,使之

下行,中结者,使之旁达,亦通也,虚者,助之以通,寒者温之使通,无非

通之之法也,若必以下泄为通则妄矣。

针刺治疗痛经的关键是疏理局部及全身气血,配穴原则也要以疏通气血为主,辨证施治为辅。

三阴交和关元穴是用于痛经使用率最高的穴位,三阴交为足三阴

经的交会穴,调理脾肝肾,能调气行血,为妇科理血调经要穴。

综上所述,中医疗法治疗寒湿凝滞型痛经疗效好、副作用小,经前进行干预

还能预防痛经的发作,在临床上具有很高的优势。

参考文献

[1]李海霞,王玲.痛经的中医治疗研究[J]. 吉林中医药,2010,30(12):1034-1036.

[2]张玉苹.痛经的中医综合干预疗法[J]. 中国民间疗法,2014,22(7):57-58.

[3]王婷婷,须义贞.痛经中医辨证治疗[J]. 辽宁中医药大学学报, 2013,

15(7):104-107.。