(完整版)第二章夏商西周与春秋时期的教育

中国古代教育制度

六、汉代教育

汉代学制:汉代官

学制分五级:在中央有 太学一级,在地方按行 政系统分学、校、庠、 序四级。由郡国县邑举 办的称学和校,由乡和 聚开办的称庠和序。

1、重新允许各私家学派开办私学

2、董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”。

汉 代 太 学 讲 学 图

以吏为师:即整个社会除文吏外,没有具备文字能力的人,

人们要学习文字,只能向政府官员学习。政府官吏承担教

育行政官员和教师职责。 学习的内容是朝廷的法令。 以法为教:秦国的教育制度,为法家思想。 意思是说人们学习知识的内容只限于朝廷的法令,即秦律。 人们看到的文字也只能是朝廷的法令,法令要求你作什么

你就作什么,不能有丝毫违背。

• 选士制度:隋唐时期创立科举考试制度,废九品中正制,唐 代取士之法,主要有“生徒法”、“贡举法”、“制举法” 。从京师中央官学和地方学校中选在校里成绩优秀者,选入 京师尚书礼部受试叫“生徒法”,成人先试于州县,及格后 再送至京师复试叫“贡举法”。所谓“制举法”,特种考试 ,让全国考试中最优秀的状元在京师殿廷应试,以选拔非常 之才。

汉代教育

考试与视学。汉代太学没有规定修业年

限,只要通过了考试就可以毕业授官,所 以汉代太学很重视考试。西汉太学、博士 试策学子,每年进行一次,称为“射策”, 类似我们今天的抽签考试。

这种方法始于武帝时,由主试者设问题 若干,按照难易的性质分为甲乙两科,后 来还有丙科。主试者把这些难题写在帛上 面,密封好不让泄露,任凭被试者随意取 出一种或两种解答,以他们所答试卷而评 判优劣。试策合格曰“中”,分别授予不 同官职。

2、远古时期的学校: ①五帝时期的学校:成均(chéng yùn)、上庠 董仲舒曰:“五帝名大学曰成均。” 郑玄:“上庠为大学,在王城西郊。”

(精品)第二章中国教育史(夏商周春秋时期的教育)

公《

序上孟 者》子 , 射滕 也文 。

·

夏代的教育内容

1、军事教育

夏代建国以后爱一 定范围内仍然存在 着氏族,因而两种 制度和两个阶级的 斗争还很尖锐,为 了巩固政权,夏代 “为政尚武”。

考《

文

夏学献 以校通 射考

造》

士 。

·

·

大

乐

之 经《

野 ,

》山 海 经

夏

后海 启外

于西

此

舞

九

伐

。

夏代的教育内容

学学 ,为 明 而大 唐 作学 位 乐, 》

于左

瞽学 宗为

。

商代的官学

商代的官学

1、右学和瞽宗属于大 学性质,是一种新型 的教育机构。 2、右学和瞽宗以乐教 为主,是奴隶主贵族 子弟学习礼乐的场所。

右

学东

小 学 , 在 国 中 王 宫 之 东 。

, 大 学 , 在 西 郊 ; 左 学 ,

汉

郑 玄

《 诗

,车 右兵 人之 持法

鲁 颂 》

矛,

,左

中人

人

御

。

·

礼乐教育

在祭祀活动中要伴有 相应的礼仪和音乐, 包括歌诗、奏乐和舞 蹈等。

书数教育

读写算教育。

商代早期青铜鼎

商代青铜簋

商代青铜卣

第二节 西周的教育

西周的 社会

教育制度

教育内容

西周的教育

西周的社会

主要特征是: 1、在政治上采用分封制,周王把土地和人民分封给各诸侯,建立了71

西学(西雍、瞽宗):习礼的 场所,由礼官主持

南学(成均):习乐的场所, 由大司乐主持

北学(上庠):习书之所,由 诏书者主持。

中国教育史 第二章夏、商、西周与春秋时期的教育

二、教育基本理论

(二)教育目的:学而优则仕

孔子的教育目的是培养“士”,而 “士”的标准就是“君子”或“君子儒”。 孔子是中国教育史上第一个提出培养目 标——“君子”应在“仁”(德)、“知” (智)、“勇”(体)、“美”(乐)、 “才”等几方面都得到全面修养和发展的 “先师”。

二、教育基本理论 (二)教育目的:学而优则仕

1、激发求知欲 2、学生的积极思考为前提条件 3、学生的思考能力得到发展

三、教学思想 (三)因材施教

1、客观的历史条件:学生背景复杂 2、前提条件:承认学生间的个体差异, 并了解学生的特点

三、教学思想 (四)由博返约

1、知识面要广 2、知识不能杂乱无章,必须有一个中心 加以统率

三、入学资格与学程、 考核 (二)教学内容:六德、六行、六艺 (三)学校类型:国学、乡学 (四)官学体系:学在官府、官师合一

二、六艺教育

(一)礼:政治、伦理、道德、礼仪 (二)乐:德、智、体、美多种教育因素 (三)射:射箭的技术,“五射” (四)御:驾驭马拉战车的技术,“五御” (五)书:文字 (六)数:计算,包括算法、历法等

二、教育基本理论

(三)教育内容:六经教育

6、《春秋》

鲁国的一部编年史。孔子修订后将其作为儒 家“六经”之一。这部史书虽有明确的年月记载, 但文字过简,记载的史实仅只是一个大纲或提要。 于是后来就有人给它将史实补充叙述和进行评论。 给《春秋经》作过《传》的共三家:战国时齐人 公羊高作的叫《春秋公羊传》,春秋末鲁人左丘 明作的叫《春秋左氏传》,还有一位鲁人谷梁赤 作的叫《春秋谷梁传》。

二、夏代的教育

(一)奴隶制学校教育的创立 (二)重视军事训练 (三)宗教教育 (四)人伦道德教育 (五)天文学 (六)家学

第二章 夏、商、西周与春秋时期的教育

家庭教育

既注重知识教育,也注重品德与日常行为习惯的培养,与幼儿的实际生活紧密结合重男轻女,七岁开始进行男女有别的教育

官师合一

教师没有成为独立的社会职业,由政府直观兼任

国学有大司乐主持,各级乡学归大司徒主管

国学或者乡学大部分学官都是国家现任的职官,还有小部分是退休的官员担任总体的情况是“官师合一”

六艺教育

西周国学的教育内容

西周教育的特征和标志之一

礼、乐、射、御、书、数

私学讲学兴起的意义

兴起了自由讲学之风

扩大了教育对象的范围

丰富了教学内容

具有较大的灵活性。

第二章 中国文化的形成--夏商西周春秋时期

第二章中国文化的形成——夏商西周春秋时期夏、商、西周、春秋时期,随着社会生产力的提高、贫富分化和阶级的产生,社会文明也在大踏步前进:比较成熟的文字业已形成;尊王、大一统思想等观念文化的创建活动十分活跃;随着国家机器的建立,以礼乐制、宗法制、分封制为主要内容的制度文化迅速地形成;社会风俗文化也应运而生。

这些影响了中国社会文化面貌数千年之久,流风余韵至今犹存的巨大文化建树,标志着中国传统文化的形成。

第一节社会生活条件的改善一饮食夏、商、西周、春秋时期,先民不仅开辟了比原始时代更多的饮食来源,更多的饮食器具和烹饪方法,而且给饮食生活注入“礼”的内容:“夫礼之初,始诸饮食”,1“以饮食之礼,亲宗族兄弟”。

2这就奠定了中国饮食文化的基调。

㈠食料当时的食物结构,包括粮食、肉类、蔬菜、水果、饮料,粗具了后世所有的各大门类。

由原始先民培育成的稷、黍、梁、麦、稻和麻类作物,扩大了种植范围,是这一时期南北方人们的主要食物。

其中稷有耐旱、生长期短等特点,是黄河流域的主要粮食作物。

武王克商,“乃命南官忽振鹿台之钱,散钜桥之粟”。

3说明商代以粟为主要的粮食储备。

《诗·周颂·良耜》云:“荼蓼朽之,黍稷茂之。

”可见当时人已知沤施绿肥了。

《诗·大雅·生民》有“恒之糜芑,是任是负”。

糜,深色小米,芑,淡色小米,可知稷的品种也增多了。

商周以1《礼记·礼运》。

2《周礼·春官·大宗伯》。

3 杨育彬:《郑州商城初探》,河南人民出版社1985年版(下同),第22页。

来,人们把稷与社联称,作为国家的象征。

《白虎通义·社稷》云:“稷,五谷之长,故立稷而祭之也”。

由此也见稷在当时人们生活中的重要地位。

黍也是当时黄河流域种植最为普遍的作物,但比粟更贵重。

商代卜辞中有很多商王命属下“种黍”、“省黍”、求神佑黍的记载。

《诗经》中常将黍、稷联称。

如《王风·黍离》云:“彼黍离离,彼稷之苗”。

中国教育史第二章

幻灯片1第二章春秋战国时期的教育幻灯片2第一节官学的衰落和私学的兴起●春秋战国时期是中国历史上发生大变革的时期,是奴隶主向封建制度转变的过度时期,其在文化教育上的主要标志是“官学衰落,私学兴起。

”●一、私学兴起的原因●1、官学的衰落●⑴世袭制度造成贵族不重教育。

奴隶主贵族在政治上没落,丧失了进取精神,迷恋于腐朽奢侈的生活,失掉了学习的兴趣●⑵王权衰落导致学校荒废。

●⑶战争动乱打破旧的文化垄断。

由于王室、诸侯都在忙于战争,社会动乱,无暇顾及学校。

“乱世则学校不修”、“天子失官,学在四夷”幻灯片3●2、私学兴起的原因●⑴社会的变动打破了奴隶主贵族垄断教育的局面,“学在官府”被冲破,秘藏与官府的典籍文物逐渐扩散于民间。

掌握一定文化知识的人员流落到下层,成为私学的教师,同时也有了可供学习的材料。

●⑵社会上不少人为了求得在经济上、政治上的发展,迫切需要掌握文化知识,掌握知识的庶民便有登上政治舞台的机会,私学的创办人又都以各式的“治国治民”方案相标榜,具有极大的吸引力。

●注:私学的出现时历史的必然。

至于谁首创私学,根据现有的史料,很难考查。

现有的史料说明,私学出现在孔丘开办孔家私学之前。

幻灯片4●二、私人讲学的特点●⑴私学是建立在个体经济基础上的●⑵私学的社会阶级基础是以新兴地主阶级为首的阶级联盟。

●⑶学术下移,学在四方●⑷政教分设,有独立的组织机构●⑸教育对象扩大,入学以自由受教为原则。

●⑹官师分离,有专职的教师。

●⑺学术繁荣,百家争鸣。

●⑻教育内容与现实生活有较密切的联系。

●⑼不一定有固定的教学场所,具有较大的灵活性。

●⑽多种目标,培养各类人才。

幻灯片5●三、私学产生的意义●⑴私学冲破了“天子命之教,然后为学”的旧传统,使学校从王宫官府中解放出来。

教育过程与政治活动有所分离,教师成为独立的职业,推动了学术的发展。

●⑵私学扩大了教育对象。

●⑶私学使教育内容与教育方式得到了新的发展。

●⑷私学的发展在教育理论和教育经验方面有光辉的成就,在中国教育史上有重要贡献,在世界教育史上也有很高的地位。

第二章夏商西周与春秋时期的教育

三、西周学校的教育内容

(一)国学的教育内容

1.三德三行

➢三德:至德以为道本,敏德以为行本,孝德以 知逆恶;

➢三行:孝行以事父母,友行以尊贤良,顺行以 事师长。

2.六艺:

礼,即礼仪教育、等级名分教育、伦理规范教育,包括吉、 凶、宾、军、嘉五方面;

乐,即音乐教育,包括乐德、乐语、乐舞三方面;

射,即射箭,包括白矢、叁连、剡注、襄尺、井仪五方面;

3.宗教教育

《国语•鲁语》载:“有虞氏禘黄帝而祖颛顼, 郊尧而宗舜;夏后氏禘黄帝而祖颛顼,郊 鲧而宗禹。”

《礼记•表记》讲“夏道尊命,事鬼敬神而远 之。”

表明夏代的宗教教育以敬天尊祖为核心。

二、商代的教育(公元前1600年-公元前 1046年)

(一)商代的学校 1.从殷墟甲骨文看商代的学校 甲骨卜词中已有“学”字,并有多种写法。

(2)社会动荡的不安,战争频繁

• 春秋战国时期,各国之间的战争连年不断,政局 始终处于动荡之中。

–据《春秋》所载,二百多年中,各国间的军事活动竟 达483次,平均1年有2次战争。统治者特别关心的是如 何维护自身的统治地位,并尽可能地扩大统治和剥削 范围,及时享乐。在此情况下,统治者是无暇顾及教 育的,

4.读写算的教育

• 社会成员在实际生活中使用文字,就得会阅读和 书写。

• 甲骨中发现不少练字的骨片,上有五行字,其中 有一行刻得整齐精美,其它四行则字迹歪斜不整, 中间夹杂二三个刻得整齐的字。

• 据郭沫若分析,那一行整齐优美的字是教师刻的 范字,另外四行是学生的练习,当中几个整齐的 字,可能是教师手把手教的。同时数学上的成就 也被引入教育内容中。

(三)六艺教育的特点 (1)文武兼备。

– “夫有文无武,无以威天下;有武无文,民 畏不亲;文武俱行,威德乃成。”

《夏、商、西周与春秋战国的教育》课件

2.道德发展的三个阶段: 道德认识,道德信念,道德实践

3.道德教育内容:礼、仁 (1)礼为道德规范。 “安上治民莫善于礼” “不学礼,无以立” 礼的作用:定亲疏,别贵贱,决嫌疑,明是

非,使人迁善远罪。

(2)仁是最高准则 仁的内涵:

• 血缘基础:以孝为本,以悌为辅 • 心理原则:礼的内化 • 人本主义:仁者,爱人 • 个体人格:克己复礼,安贫乐道

——《礼记·内则》

2.小学教育 • 入学年龄:

15岁:平民子弟、众人之子入小学 • 位置:王宫之东南 • 强调行为教育:德、行、艺、仪

3.大学教育 • 资格限制:贵族子弟;平民的优秀分子,即国

之俊彦 • 年龄:王太子15岁,其他20岁 • 学程:九年(?)(一年视离经辨志,三年视

• 正常情况下:庶、富、教 • 非正常情况下:去兵、去食、民无信不立 • 主张仁政,教化为先:“道之以政,齐之以刑,

民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且 格。”

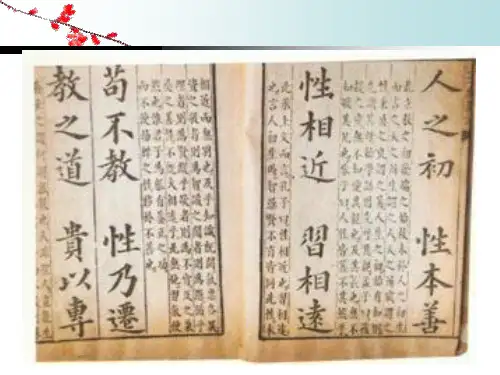

2.教育对人发展的作用:人性论:“性相近,习 相远”“唯上智与下愚不移”

• 肯定人的先天素质相差极小,后天的“习 染”导致人的千差万别,肯定占社会绝大多数 的中人具有受教育的资格和能力,这在教育史 上具有重要的意义,但是“唯上智与下愚不移” 事实上将人分为三等,成为教育实践上不作为 的借口,有一定得局限。

(3)效果 • 颜回:“夫子循循然善诱人,博我以文,约

我以礼,欲罢不能。”

3.因材施教:因材施教,针对不同人的性格作出不同 教育选择。

(1)背景:私学中学生情况复杂,其年龄、社会成分、 籍贯、学习要求均不一样。

(2)实施: 了解学生 • 谈话法,有个别交谈,也有三五成群一起交流。 • 个别观察:“视其所以,听其所由,察其所安”,

第2章 夏、商、西周与春秋时期的教育

第2章夏、商、西周与春秋时期的教育奴隶社会的教育,在本质上是为奴隶制的政治、经济服务,适应着它的需要的,因此,奴隶社会教育的发展变化,也相应地经历四个阶段,表现出不同阶段的特点。

一、夏、商的教育1.夏代的教育(1)夏朝的学校夏代可能有“庠”、“序”、“校”三种学校的雏形,如《礼记·王制》记载:“夏后氏养国老于东序,养庶老于西序。

”“庠”是从虞舜时代继承下来的,“序”和“校”是新增加的。

“序者,射也”,夏朝统治者为了对外征讨和对内镇压,特别注重习射,以培养武士。

至于“校”,即用木头或竹子围成栏格作为养马之所,后来逐渐演变成为习武和比武的场所。

(2)夏朝的教育目的及内容教育目的:把本阶级的成员及其后代培养成为能射善战的武士。

教育内容:①军事教练。

当时弓箭是重要武器,成为教练的主要项目,习射是军事教育的重点。

②宗教教育。

这种宗教教育以敬天尊祖为中心。

③人伦道德教育也是学校教育的重要内容。

2.商代的教育(1)商代有成熟的文字可作教育手段随着经济的日益发展和社会政治生活的日趋复杂化,商代的文字也在发展,并达到基本成熟的阶段。

商代已经有文字记载的典籍。

文字是教育的工具,典籍则是教育的重要材料。

(2)商代的学校商代的学校名称有“序”、“庠”、“学”和“瞽宗”等,“学”是学习一般文化知识、专门进行思想品德教育的。

“瞽宗”原是商人祭祀乐祖的宗庙,后来发展成为商代贵族子弟学习唱歌、舞蹈的场所。

(3)商代教育的内容商代学校由奴隶主国家管理,受教育是奴隶主阶级的特权,其目的是培养尊神重孝勇敢善战的未来统治者。

根据这种需要,商代学校进行多方面的教育训练,而思想教育和军事训练是最重要的两个方面。

①思想政治教育。

奴隶主贵族把本族的祖先作为至高无上的神,尊神和孝祖实际就成为同一回事,“孝”成为奴隶主贵族最强调的基本道德准则。

②军事教育。

奴隶主非常重视军事训练,以弓箭为主,射箭是军事教练的重要内容,还要学会驾驭车马。

学校中有射御的教学活动,有时还要举行比赛和演习以检验教练的效果。

第二章_夏、商、西周与春秋时期的教育

商代的教育内容

(1)思想教育。一是敬事鬼神,崇拜祖先,把 祖先看作主宰自然界和人间祸福的神,事无大小都 要占卜,乞求神的旨意。

二是“孝”的教育,“尽孝”是一种社会准则,这 点从甲骨文中“教”字的写法可以看出。孔子说: “夫孝,德之本也,教之所由生也。” (2)政治教育。学习先王的治国经验,巩固统 治地位。

3.私学的产生和发展培养了大批有才干的学生和 具有各种专长的学者、教育家和政论家,如儒 家的孔孟荀、墨家的墨子、道家的老庄、法家 的商鞅和韩非等。他们活跃在春秋战国时期的 社会舞台上,针砭时弊,探索革新,对加速春 秋战国时期社会政治、经济和科学文化发展发 挥了重要作用。 4.私学的产生和发展使得私人办学形式一直保持 下来,许多私学大师在教育过程中对教育教学 问题进行了积极研究和探讨,为我国教育理论 与实践的发展产生了深远影响。如《论语》、 《墨子》、《孟子》、《荀子》、《管子》等 著作中包含了丰富的教育思想,而且出现了《 大学》、《学记》等许多教育专著。

商朝青铜爵

商朝青铜尊 商朝青铜觚

商代早期青铜鼎

商朝青铜簋

商代Байду номын сангаас铜卣

总之,到殷商时教育逐步发展,出现 了教育史料(典籍)、教育手段(文 字)、教育阶段(大学、小学)、教 育内容(“六艺”)。

第二节

西周的教育

一、西周的社会 西周是奴隶制社会发展的全盛时期。主要特征是: * 在政治上采用分封制,周王把土地和人民分封给各 诸侯,建立了71个诸侯国。诸侯又把它分封给卿、大 夫,实行严格的等级制度。 * 在农业上实行井田制,在此基础上又推行宗法世袭 制。为对付奴隶和平民的反抗,西周还制定了严酷的 刑法(“刑不上大夫”)。

私学的意义

1.私学的产生和发展适应了社会发展的需要 ,它在保存、传递、发展和提高中华传统 文化,提升中华民族道德水平过程中作出 了不可磨灭的贡献。 2.私学的产生和发展打破了西周以来“学在 官府”、“礼不下庶人”的由国家垄断教 育的局面,有力地推动了我国古代学术文 化的广泛传播和学术下移运动,以及百家 争鸣时代的来临。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第二章夏商西周与春秋时期的教育

在社会阶级化和脑力劳动与体力劳动分离的基础上,产生了教育分化

司徒主管教化,有国都,地方学校

教育的目的:”武人’’专政,把本阶级的成员及其后代培养成能射善战的武士夏代的教育

1.军事训练

教育内容 2.宗教训练

3.人伦道德教育

商代有成熟的文字可作教育手段

王都有大小学,地方也有学校

商代的教育

1.思想政治教育

商代的教育 2.军事教育

3.礼乐教育

4.书数教育

1.层次性

夏商教育的特点 2.等级性

3.系统性:行政区域----有乡学和国学之分

1.唯官有书,而民无书

西周的教育 2.唯官有器,而民无器

3.唯官有学,而民无学

1.政治上;分封制与宗法制

学在官府的原因 2.经济上:井田制

3.思想上:刑不上大夫,礼不下庶人

(一)世袭制度造成贵族不重教育

一.官学衰废(二)王权衰落导致学校荒废

(三)战争动乱打破旧的文化垄断

春秋时期教育的变革

经济上;私田的开垦冲击了井田制

二.私学兴起政治上:新兴地主阶级的产生

文化上:士阶层的兴起,武士----文士

私学的兴起,发端于春秋中叶的历史新潮流,到春秋末叶发展到初步繁荣的阶段

孔丘的教育思想(孔丘是儒家学派的创始人)

一、20弱冠,30而立,40不惑,50知天命,60花甲,70、80耄耋之年.

二、政治主张:富庶民

三、教育目标:培养德才兼备的君子,学而优则仕

四、教育内容:六艺—诗、书、礼、乐、易、春秋

(一)学思行结合

(二)启发诱导

五、教育方法:(三)因材施教

1.要有好学、乐学的态度

(四)好学与实事求是的态度 2.要有不耻下问的态度

3.要有事实求是的态度

六、德育原则(主张自觉修养德行):立志、克己、力行、中庸、内省、改过

七、树立教师的典范:学而不厌、温故知新、诲人不倦、以身作则、爱护学生、教学相长

八、孔丘的贡献:①首先提出教育在社会发展中的重要作用,强调重视教育;②他创办规模较大的私学,开私人讲学之风,改变学在官府的局面,成为百家争鸣的先驱;③实行有教无类的方针,扩大受教育的范围,使文化教育下移到平民;④培养从政君子,提倡学而优则仕,为封建官僚制的政治改革准备条件;⑤重视古代文化的继承与整理,编撰诗书礼乐易春秋作为教材,保存中国古代文化;⑥总结教育实践经验,对教学方法有新的创造,强调学思行结合的教学理论;⑦提倡启发式教学,发展学生思维能力;实行因材施教,发展个人专长,造就各类人才;⑧重视道德教育,以仁为最高的道德准则,鼓励人们提高道德水平;⑨提高道德修养应遵循的重要原则,重视立志,明确人生的前进方向;⑩力求走在中庸之道上,自觉进行思想检查,改过迁善;要求教师具有良好的职业道德,学而不厌诲人不倦,以身作则。