中介语理论

四种二语习得理论

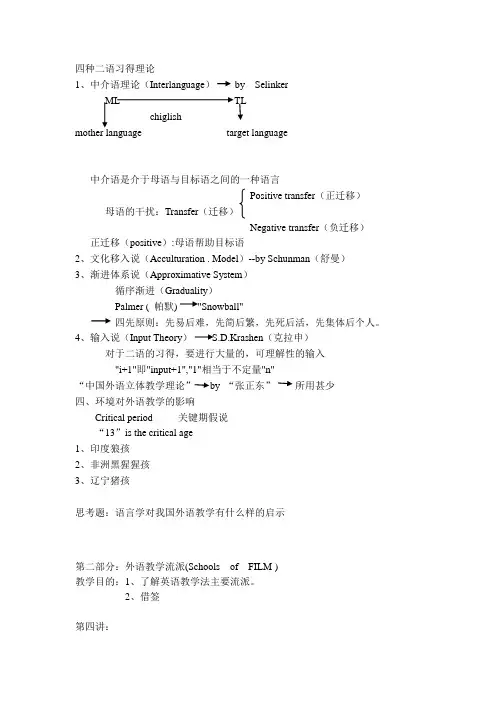

四种二语习得理论1、中介语理论(Interlanguage)by SelinkerML TLchiglishmother language target language中介语是介于母语与目标语之间的一种语言Positive transfer(正迁移)母语的干扰:Transfer(迁移)Negative transfer(负迁移)正迁移(positive):母语帮助目标语2、文化移入说(Acculturation . Model)--by Schunman(舒曼)3、渐进体系说(Approximative System)循序渐进(Graduality)Palmer ( 帕默) "Snowball"四先原则:先易后难,先简后繁,先死后活,先集体后个人。

4、输入说(Input Theory)S.D.Krashen(克拉申)对于二语的习得,要进行大量的,可理解性的输入"i+1"即"input+1","1"相当于不定量"n"“中国外语立体教学理论”by “张正东”所用甚少四、环境对外语教学的影响Critical period 关键期假说“13”is the critical age1、印度狼孩2、非洲黑猩猩孩3、辽宁猪孩思考题:语言学对我国外语教学有什么样的启示第二部分:外语教学流派(Schools of FILM )教学目的:1、了解英语教学法主要流派。

2、借签第四讲:一、FLIM: Foreign Language Teaching Methods(一).GTM(语法翻译法)----Grammar Translation Methods始于18世纪末19世纪中,源于欧洲(西欧),(18世纪前的拉丁语)中国从1872年开始,同文馆标志着中国班级教学的开始。

GTM持续到20世纪70年代。

主要特点如下(弊端)1、重视书面语,轻视口语。

中介语理论及其对语言教师的启示

中介语理论及其对语言教师的启示

介绍

中介语理论(mediate language theory)是由美国科学家和心理学家约翰·奥斯比(John Osbourne)提出的。

该理论提出,奥斯比认为人类的语言能力是用一种“中介”的方式开发的,而不是被直接编码的。

这种“中介”的方式是指在表达自己的想法时,人们并不是真实顺序地涉及到具体的语言元素,而是通过连接不同的概念组合来表达。

现今,中介语言理论对语言教师有重要的启示。

在课堂上,教师应该将注意力集中在学生的概念构建上,而不是英语的具体表达上,以便更好地支持学生的意图表达。

而教师也可以运用中介语言理论来帮助学生建立正确的概念模型和概念体系,从而更好的学习语言。

此外,Wanamaker(2002)建议,语言教师还可以用中介语言理论来发展学生的语言能力,提升学生学习语言的能力。

他提出,教师应该专注于学生的认知思维过程,而不是学生的语言能力,以帮助学生更好地理解、组织语言,而不是僵化地从简单的语言形式学习起。

换句话说,教师应该尊重学生的语言表达,而不是只强调单一的语言知识要点。

总之,中介语言理论改变了语言教学的方式,强调学生的学习语言时应注重认知思维而不是僵化的语言形式模式。

它鼓励语言教师运用更多有效的教学方法,更大的灵活性,以便更好地支持学生的语言学习。

;。

中介语理论与对外汉语教学

中介语理论与对外汉语教学一、概述中介语理论(Interlanguage Theory)是语言学中的一个重要概念,尤其在第二语言习得(Second Language Acquisition, SLA)和对外汉语教学领域具有广泛的应用。

该理论由美国语言学家塞林格(Larry Selinker)于1972年首次提出,旨在解释和描述学习者在第二语言习得过程中形成的一种介于母语和目标语之间的独特语言系统。

中介语是学习者在尝试掌握目标语的过程中所构建的一种过渡性语言,它随着学习者对目标语规则的逐渐理解和内化而不断变化和发展。

在对外汉语教学领域,中介语理论为我们提供了一种全新的视角来审视学习者的语言习得过程。

它不仅关注学习者的语言输出,还重视学习者的语言认知和心理过程。

通过对中介语的分析和研究,教师可以更加深入地了解学习者的语言特点和问题,从而制定更加有效的教学策略和方法。

同时,中介语理论也鼓励学习者积极参与到语言实践中,通过不断的试错和调整来提高自己的语言能力。

1. 中介语理论的定义与背景中介语理论,又称为中介语假说或过渡语理论,是二语习得领域中的一个核心概念。

该理论由美国语言学家塞林格(Larry Selinker)于1972年首次提出,旨在解释学习者在第二语言习得过程中所产生的一种独特的语言系统。

中介语是学习者母语与目标语之间的一个过渡状态,它既不是母语,也不是目标语,而是一种独立的、动态发展的语言系统。

中介语理论的形成和发展有着深刻的背景。

随着二语习得研究的兴起,研究者开始关注学习者在习得过程中的实际表现,而不仅仅是目标语的语言规则。

随着语言学理论的不断发展,尤其是认知语言学和语用学的兴起,研究者开始关注语言习得的心理过程和认知机制。

随着语言教学实践的不断深入,教师和学习者都意识到,在第二语言学习过程中,学习者会经历一个从不会到会、从不熟练到熟练的过程,而这个过程正是中介语逐步发展和成熟的过程。

中介语理论的核心观点是,第二语言学习者的语言系统是一个介于母语和目标语之间的独立系统,它具有自己独特的语言规则和特点。

中介语理论对外语课程开发的启示

中介语理论对外语课程开发的启示一、中介语理论概述中介语理论是应用语言学中的一个重要理论,主要由美国学者斯特凡·克拉申(Stephen Krashen)和法国学者亚克·多布罗蒂(Yves Doborg)提出。

中介语理论认为学习者在学习第二语言(外语)过程中,将母语和目标语言结合形成一种中介语言。

这种中介语言在学习者的认知过程中发挥着重要作用,同时也反映了学习者的语言发展阶段和特点。

中介语理论对外语教学和课程开发有着深远的影响,可以为我们重新审视和优化外语课程的开发提供启示。

1. 了解学习者的中介语言特点中介语理论强调学习者在学习第二语言时会形成一种中介语言,这种中介语言是由母语和目标语言相互作用形成的,呈现出特定的语言特点和发展规律。

我们在进行外语课程开发时,首先要深入了解学习者的中介语言特点,包括其语法、词汇、语用等方面的特征,以便有针对性地设计和开发课程教材,帮助学习者更好地理解和运用目标语言。

在外语课程开发中,我们应该通过合理的教学安排和策略引导学习者建立有效的中介语言。

通过对中介语言的规范引导和塑造,可以帮助学习者更好地理解和运用目标语言,加快语言习得的进程。

在课程设计和教学实践中,我们需要充分考虑学习者的语言层次和发展需要,有针对性地促进中介语言的形成和发展。

3. 创设多样化的语言输入环境根据中介语理论,语言输入是学习者习得第二语言的重要来源,而且中介语言的形成和发展也与语言输入密切相关。

在外语课程开发中,我们应该创设多样化的语言输入环境,通过丰富多彩的教学资源和场景,为学习者提供各种形式的语言输入和互动体验,促进中介语言的丰富和发展,提升学习者的语言习得效果。

4. 培养学习者的跨文化意识和交际能力中介语理论中强调语言习得是一个认知过程,与文化、社会和交际密切相关。

在外语课程开发中,我们既要注重学习者的语言技能培养,也要重视跨文化意识和交际能力的培养。

通过增加文化元素的渗透和交际实践的设置,可以促使学习者更好地理解和运用目标语言,提高他们的综合语言素养。

中介语理论与对外汉语教学

中介语理论与对外汉语教学中介语理论是对外语教学领域中的一个重要理论,它是由Selinker于1972年提出的,并在之后的研究中得到了广泛的应用和发展。

中介语理论对于对外汉语教学具有重要的指导意义,可以帮助我们更好地理解学习者的语言习得过程,设计更有效的教学方法和策略。

1. 中介语理论的基本观点中介语理论认为学习者在学习第二语言的过程中,不会简单地从母语到目标语言的转换,而是会产生一种中介语,即在语言学习的过程中形成的一种介于母语和目标语言之间的语言。

这种中介语是学习者根据已有的语言知识,尝试去理解和运用目标语言时产生的一种过渡性的语言形式,它同时受到母语和目标语言的影响,在语法结构、词汇选择、语用规则等方面都可能与母语或目标语言有所不同。

中介语理论认为中介语是语言习得的中间阶段,学习者在接触和学习目标语言的过程中,会不断地修正和调整自己的中介语,逐渐接近目标语言的规范。

在这一过程中,学习者可能会出现各种语言错误和偏误,但这些错误和偏误并不是无意义的,而是学习者在努力理解和掌握目标语言规则的过程中产生的必然现象,是学习者对目标语言的探索和尝试。

中介语理论对对外汉语教学有着重要的启示和指导意义。

它提醒我们教师要理解和尊重学习者的中介语,不能简单地将学习者的语言错误和偏误视为不合乎规范的表达,而应该从学习者的角度去理解这些错误和偏误,帮助他们逐步修正并接近目标语言规范。

在教学过程中,我们应该注重学习者的语言输出和表达,鼓励他们大胆尝试,勇于表达,同时及时给予正确的指导和帮助。

中介语理论提醒我们要设计符合学习者中介语水平的教学内容和活动。

在对外汉语教学中,学习者的中介语是一个非常重要的因素,我们应该根据学习者的不同语言背景和水平,设计合适的教学内容和任务,使之符合学习者的中介语水平,既不过于简单和容易,也不过于难以理解和掌握。

通过适当的教学安排,可以引导学习者逐步克服中介语阶段的困难,提高他们的语言能力。

中介语理论

中介语理论文献综述一、中介语理论的产生二十世纪50年代,对比分析在语言教学和研究领域一统天下。

但对比分析试图用简单的语言学方法来解决复杂的心理学问题,它站在“教学中心”而非“学习中心”的立场上,忽略了学习者作为语言学习的主体这一基本事实,同时也忽略了学习者的学习过程。

由于此种原因,对比分析在60年代不可避免地走向了困境。

1967年,Corder发表了一篇题为《学习者偏误的意义》的文章,将人们的注意力引到了学习者身上。

Corder主张从学习者的偏误入手观察学习者的语言系统,将学习者的语言系统和目的语语言系统进行对比,从心理语言学、社会语言学、篇章分析等角度出发在更广阔的范围内解释学习者产生偏误的原因,而不仅仅局限于从母语和母的语两种语言系统的差异中寻找解释。

自此,偏误分析理论正式诞生并有力推动了第二语言习得的研究,但它仍然存在着自身难以回避的缺陷:偏误分析将注意力集中在学习者的偏误上,而不顾及学习者正确的方面,仅通过观察到的偏误来分析学习者的语言系统往往以偏概全。

在这样的情况下,Selinker(1972)、Corder(1967、1971)、Nemser(1967、1971)三位学者先后提出了大致相似的理论,他们的观点共同构成了早期中介语理论。

二、中介语理论的概念“中介语”这一概念最早由Selinker提出,其中最重要的两个方面是:第一,“学习者可以观察到的语言输出是高度结构化的”;第二,“中介语必须作为一个系统而不是一个孤立的错误的集合来看待”。

由此,中介语的定义可概括为以下三点;首先,中介语是可以观察到的语言输出。

Selinker倾向于把中介语看作一种语言的产出而非过程,也就说他所指的“中介语”是人们可以实际观察到的学习者的言语行为和表达。

其次,中介语是高度结构化的,也就是说中介语内在结构具有高度系统性,这种结构的系统性表现为学习者的言语行为是建立在其已有的规则基础上的,因而是可以分析和预测的。

中介语理论

中介语理论中介语理论中介语理论(InterlanguageKTheory)是由Selinker等人最先提出来的。

所谓中介语是指第二语言学习者建构起来的介于母语和目的语之间的过渡性语言,它处于不断的发展变化过程中,并逐渐向目的语靠近。

Selinker的中介语理论重点强调了第二语言学习中三个方面的问题,①什么样的认知过程负责中介语的建构?②中介语知识系统的性质如何?③为什么多数第二语言学习者不能完全获得目的语的语言能力?KKSelinker认为,负责中介语建构的认知过程有五种,它们是:语言的迁移(language transfer);训练的迁移(transfer of training);第二语言学习的策略;第二语言交际的策略;目的语材料的过度泛化(overgeneralzation)。

Selinker认为,学习者形成的中介语知识系统实际上是一系列心理语法,学习者利用这些语法来解释和产生言语。

这些心理语法是动态的、易于变化的,随着学习的不断深入,中介语知识系统包含了越来越复杂的心理语法。

Selinker认为,在第二语言学习过程存在着语言僵化(fossilization)现象。

它是指某些非目的语的语法、语音等长期存在于中介语中,并且不易改变的现象。

由于存在着语言僵化现象,使得多数学习者不能完全获得目的语的语言能力。

KK中介语理论后来有所的发展,但讨论的问题主要集中在中介语的三个特征方面:①中介语具有可渗透性,即组成中介语的规则并不是固定不变的,它可以受到来自学习者母语和目的语的规则或形式的渗透。

②中介语具有可变性,即中介语是不断变化的,这种变化不是从一个阶段突然跳到下一阶段,而是不断的借助“假设-检验”手段,缓慢地修改已有的规则以适应目的语新规则的过程。

③中介语具有系统性,即中介语是相对独立的语言系统,它具有一套独特的语音、语法和词汇规则体系。

KK中介语理论是较早用认知观点解释第二语言学习的理论模型,其重要意义首先在于它把第二语言学习看作是一种心理过程,并提供了一个理论框架来解释这种心理过程,而且这种理论为后来人们采用实验的方法研究第二语言的学习提供了理论基础。

中介语理论与对外汉语教学

中介语理论与对外汉语教学1. 引言1.1 中介语理论的起源中介语理论的起源可以追溯到20世纪70年代,由加拿大语言学家史蒂芬·克罗伊尔提出。

克罗伊尔在研究第二语言习得过程中发现,学习者在习得第二语言时会形成一种中间语言,即中介语。

这种中介语是学习者在掌握目标语言的过程中产生的一种临时性语言,是学习者根据母语和目标语言的差异性而创造的一种妥协性语言。

中介语理论的提出,为语言习得研究提供了一种全新的视角,强调了学习者在语言习得过程中的主体地位,以及母语对目标语言习得的影响。

中介语理论的出现对外汉语教学领域产生了深远影响。

通过对学习者的中介语进行研究,教师可以更好地了解学习者在学习汉语过程中遇到的困难和误区,有针对性地进行教学设计和教学改进。

中介语理论也提醒我们在教学中注重学习者个体差异性,尊重学习者的习得路径,鼓励他们主动参与语言交际,积极探索语言规律。

通过理解中介语理论的起源及其在对外汉语教学中的应用,可以更好地引导学习者有效习得汉语,提高教学效果。

1.2 对外汉语教学的重要性加强对外汉语教学,提高教学质量,培养更多优秀的汉语人才,已经成为当前的重要任务。

只有通过不断创新教学方法,提高教学效果,才能更好地将中文这门美丽的语言传播给更多的人,推动世界各国之间的文化交流与合作。

2. 正文2.1 中介语理论在对外汉语教学中的应用中介语理论在对外汉语教学中的应用,是指教师在教学中利用学生所掌握的中介语(第二语言)来促进他们学习汉语的过程。

这种方法可以帮助学生更快地理解和掌握汉语语言知识,提高他们的语言技能。

中介语理论在对外汉语教学中的应用主要包括以下几个方面:教师可以通过对学生中介语的分析,了解他们在学习汉语时可能遇到的困难和误解。

通过了解学生的中介语,教师可以有针对性地进行教学,帮助学生克服语言障碍。

教师可以利用学生的中介语来设计教学活动,比如让学生进行中文和中介语之间的对比,帮助他们发现中文的特点和规律。

中介语理论与对外汉语教学

中介语理论与对外汉语教学引言中介语理论作为语言习得的重要理论之一,在对外汉语教学领域也有着重要的应用价值。

中介语理论是语言学领域中的一个研究分支,主要研究外语学习者在学习过程中产出的语言现象,通过对这些中介语的研究,可以帮助教师更好地理解学习者的语言发展,并且指导对外汉语教学实践。

本文将从中介语理论的基本概念、中介语在对外汉语教学中的实际应用以及教学策略等方面展开讨论,探讨中介语理论对对外汉语教学的影响和启示。

一、中介语理论基本概念中介语理论是由美国语言学家Selinker于1972年首次提出的,该理论认为在外语习得过程中,学习者在一定的语言阶段上形成介于母语和目标语之间的语言现象,即中介语。

中介语并非简单地将母语和目标语作简单交叉,而是形成一种独特的语言系统,具有自己的语法规则、词汇和语言特征。

学习者在学习目标语言时,通过中介语的阶段来逐步接近目标语,最终实现对目标语的真正习得。

中介语理论的提出对语言教学理论和实践产生了深远的影响。

它打破了传统语言教学中单一语言转换的观念,提出了语言学习是一个渐进式过程的理念,从而对语言教学理论和实践提出了新的要求。

二、中介语在对外汉语教学中的实际应用中介语在对外汉语教学中有着重要的实际应用价值。

在教学实践中,我们常常可以发现学习者在使用汉语时会出现一些特定的语言现象,这些现象往往无法简单地归因于母语干扰或单词拼接错误,而是展现出了一定的系统性和规律性。

通过对这些中介语现象进行分析和研究,可以更好地了解学习者的语言发展规律,为教学提供具体的指导和参考。

一些学习者在汉语学习中常常出现的动词时态错误、名词性语素使用不当等问题,都是中介语的典型表现。

教师可以通过对这些中介语现象的分析和研究,制定相应的教学策略和方法,帮助学习者更好地习得汉语。

中介语理论也可以在对外汉语教材编写和评价中发挥重要作用。

教材作为教学的重要载体,教材的编写质量和内容设计对学习者的语言习得有着直接的影响。

中介语理论与对外汉语教学

中介语理论与对外汉语教学中介语理论是指在二语习得过程中,学习者往往会形成一种处于自己母语与目标语之间的中间语,被称为中介语。

中介语是学习者在语言学习过程中自主构建的一种语言系统,它是学习者用来表达意思和沟通的工具。

在对外汉语教学中,中介语理论对教学方法和教学策略的选择具有重要的指导意义。

中介语的形成是二语习得过程中的一种普遍现象。

学习者在学习一门语言时,由于其母语与目标语之间存在许多差异,无法完全按照目标语的规则来进行表达。

这就导致了学习者在语言使用中形成了一种中介语。

中介语不同于母语和目标语,它是一种独特的语言系统。

中介语的形成是学习者在多次实践中通过试错、归纳总结等方式逐渐发展起来的。

中介语理论对于对外汉语教学的影响主要体现在以下几个方面。

中介语理论说明了母语对二语习得的影响。

学习者在学习汉语时,母语对其习得过程有一定的影响。

学习者往往会受到母语的干扰,形成一种介于母语和目标语之间的中介语。

这就要求教师要敏锐地观察学生的中介语使用情况,及时纠正学生的错误,并帮助学生逐步建立起正确的目标语系统。

中介语理论指出了学习者的发展过程。

学习者的中介语是一种逐渐发展起来的语言系统。

学习者在不断地学习和实践中,会通过不断试错、归纳总结等方式逐步修改和完善自己的中介语系统。

这就要求教师要注重培养学习者的意识和策略,帮助学生积极参与到语言学习中,通过反思和修正来提高自己的中介语能力。

中介语理论对于教学方法和教学策略的选择具有指导意义。

在对外汉语教学中,教师可以根据学生的中介语特点,选择合适的教学方法和教学策略。

对于那些中介语系统已经基本形成的学习者,教师可以采用直接教学法,直接教授目标语的规则和表达方式;对于那些中介语系统仍在形成中的学习者,教师可以采用情境教学法,通过真实的语言环境和情境来帮助学生逐步建立正确的目标语系统。

中介语理论对于教师的教学态度和教学方法的调整具有启示作用。

教师应该从学生的角度出发,理解并尊重学生的中介语系统,帮助学生有意识地去修改和完善自己的中介语系统。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

3.语法方面 词类划分是典型的例子。又如“有定” 和“无定”可分为四种情况(见教材第 68页)。 4.语用方面 例如,语体有中间状态。如播音员的 语言就是处于口语和书面语的中间状态。

4

(二)在语言规范的过程中,也存在着中 介状态 1.“规范度”的提出 (1)强调规范也是有层次的,规范的层次 不同,要求也不同。要由“质”到“文”, 达到“文质彬彬”。由此出发,提出了对 于集中学习语言的人,要有分阶段的规范 度的教学和要求。 (2)不规范也是又层次的,对于语言学习 来说,可以分阶段提出规范的要求。

2

2.词语方面,有跨普通话和方言两界的 方言色彩的词语;有动名词。 前者如“娃”一词,后者如“出版” 一词。“这本书的出版”,有人把“出 版”看成是动词的“名物化”,有人说 它仍然是动词。为什么像“出版”、 “建成”等这些词可以“名物化”?可 能就是因为它们本身处于中间状态,当 需要动词的时候就表现出动词的特征, 当需要名词的时候就表现出名词的特征。

9

(二)关于中介语的不同术语 在塞林格之前,科德将它称为具有独特 风格的“个人特异方言”,内姆塞尔称它 为“近似系统” 或“学习者的语言”等。 然而广为人知、影响最大的还是 “Interlanguage”这一提法。但我国学界对 此术语的翻译不完全一致,有的译成“中 介语”,也有译成“中间语”或“过渡语” 的。近年学术界比较认可的是译为“中介 语”或“过渡语”。二者侧重点不同。

6

中介语研究和分析有助于研究第二 语言学习者的语言表现 及其相关因 素的关系,可以全面带动语言学习 理论的研究。

7

二中介语的性质和特点

(一 )中介语理论的兴起 (1) 20世纪60年代以前,欧美行为主义心理 学和结构主义语言学在心理学和语言学领域 占主要地位,在这种理论背景下,语言研究领 域兴起了对比分析理论。这种理论认为,外 语学习是母语习惯向外语习惯逐步转移的过程。 因此,很多学者和外语教师认为,只要对目的 语和母语进行对比,了解母语和目的语的异同, 就可预测出在目的语的学习中会出现什么偏误, 而且还可以对出现的偏误进行分析和解释。 50年代末,人们逐渐发现,外语学习中的偏 误并不能完全、准确地用对比分析的方法预测、 解释和分析。

22

概念 1.母语(mother tongue) :一个人最初学 会的一种语言,在一般情况下是本民族的 标准语或某一种方言。(母语是从亲属关 系的角度命名的,一般指本民族的语言, 也是多数人出生后首先学习和习得的语 言。) 2.第一语言(First Language, L1):儿童 所学会的第一个语言﹐通常为母语 (mother tongue)或所在环境使用的语 言。例如,我们的母语是汉语,因为我们 土生土长在汉语环境中。如果我们生长在 英语环境中,则我们的第一语言是英语。

23

3.第二语言(Second Language, L2): 在(母语)第一语言的基础上再学习 的其它语言﹐通常为外语(foreign language)。第二语言的习得有可能 发生在自然的语言环境中,也有可能 发生在正规课堂环境中。 4.目标语( target language):指学习 者正在学习的语言。如母语为日语的 学生正在学习汉语,汉语就是他的目 标语。也称“目的语”。

24

5.迁移( language transfer):本是心 理学中的一个概念,意思是已经获得 的知识、技能,甚至学习方法和学习 态度对学习新知识、新技能的影响。 正迁移:如果这种影响是积极的,就叫 正迁移。 负迁移:如果这种影响是消极的,就叫 负迁移,也叫“干扰”。

25

三 中介语出现的根源 (一)语言迁移是中介语出现的重要 根源。 如,如日本留学生受日语影响,把宾语 置于动词之前。 (1)我们都中国菜喜欢。(我们都喜 欢中国菜。) (2)今天早上我很多东西吃。(今天早 上我吃了很多东西。)

35

(二)错误的分类 科德把错误分为失误和偏误两种。 失误是口误或笔误,是偶然现象, 是在特殊情况下产生的。失误不是 系统的,不反映说话人的语言能力, 操本族语的人也常出这样的错误。 偏误是对正确语言的偏离,也就是 离开了轨道。这种错误是系统的, 有规律的,它反映说话者的语言能 力。

36

29

(四)本民族或外民族文化因素的干扰。 在语言交际中,文化因素是渗入其中并 经常随着言语的表达无意识地流露出来的。 不同民族的思维方式、社会习惯以及文化心 理上的差异,是造成偏误的原因之一。外国 学生用本民族的思维习惯套用汉语,或用母 语的表达方式比照目的语来表达一种意念, 或对所学的目的语不了解其内在的文化语境 含意,而运用在不恰当的语境中,都会造成 语言──语用上的失误。

30

(1)留学生称中国人只用姓

(2)中国人对待称赞所表现出的谦虚 (3)问:请问您贵姓? 答:我贵姓金。 (4)(一位外国学生的父母家人来中国,学 生向老师介绍他的家人) 学生:这是我的爸爸、妈妈,这是我的哥哥、 我哥哥的妻子和他们的孩子。你还要问什么 吗?

31

四 中介语研究的现状及其意义 (一)现状 (二)意义

20

造成“化石化”现象的原因: (1)学习外语的成年人大脑灵活性减 退。 (2)成年人由于抽象思维活动能力的 发展,对目的语规则进行的不正确归 纳总结、抽象概括。(如“打球”一 词) (3)不能产生移情作用。

21

几个概念 1.母语、本族语 2.第一语言 3.第二语言 4.目标语(目的语) 5.正迁移 6.负迁移(干扰)

5

(三)中介语理论是对外汉语教学的研究重 点之一 (四)中介语理论是语言学习理论的重要内 容 以前过多的强调“教什么”和“怎么教”, 而忽略了“怎么学”。研究语言学习规律, 最重要的是揭示语言学习和习得的心里过程, 但现阶段还没有一种测量这种心理过程的有 效手段,所以只能通过研究学生的语言表现 及其相关因素的关系来进行推测。

33

A:你打算在这学习五个月? B:可能在这住一个年。 B:在中学毕业后,我一个年没学,转到另 一个大学学习中文一年。

34

汉语“年”、“天”、“分钟” 等被称作“准量词” 或“带有量词 性的名词” 。也就是说,“年”这类 词具有量词属性,因而不能在前面加 量词。按照这种解释,学习者混淆了 量词“年”与名词“月”、“天” 的用法,误以为“年”与“月”和 “天”一样都是名词。

第三章

中介语理论

自然界和人类社会中都存在着 大量的中间状态,人类的语言也 是如此。人们学习语言的过程中, 以及语言接触融合的过程中,都 有所谓的中间状态。现代应用语 言学理论把语言中的这些中间状 态称为中介现象。

1

一 从中介现象到中介语 (一)语言中存在着大量的“中介物”

从动态的角度来研究语言,我们可发现语 言中存在着大量的“中介物”。 1.语音方面,普通话和方言。在方言和标准的 普通话之间,有地方普通话。地方普通话就是 “中介物”,我们可以称之为“中介语”。不 同的方言与普通话接触会产生不同的地方普通 话。在我国汉语方言区和少数民族地区说普通 话人,大多数人说的都是“地方普通话”,如 “广东普通话”、“上海普通话”、“四川普 通话”、“新疆普通话”等。

32

五 对比分析和错误分(偏误分析)

对第二语言学习者中介语研究一般集 中在两方面:1. 母语和目的语的对比 分析。2.学习者的偏误分析。 (一)错误分析的含义 错误分析(error analysis)就是对学 习者在第二语言学习过程中所犯的错误 和出现的偏误进行分析研究,从而了解 第二语言的性质和规律。

26

又如,欧美学生受母语的影响出现 下列病句。 (1)她是美丽和大方。 (2)她和王先生是朋友们。 (3)明天我想请她跳舞一次。 (4)我一点也没听到消息从我的姐姐 三个星期了。

27

(二)目的语规则的过度泛化是出现中介语 的另一个根源。 (1)去年我常常游泳了。(去年我常常游泳) (2)昨天我没来了。(昨天我没来。) 在上面几个句子中,(1)句学生认为 这是去年的事,所以用“了”,其实,经 常性的动作和规律性的动作即使完成了也 不应该用“了”。(2)句中,虽然是昨 天的事,但是“没来”,即动作没完成, 不用动态助词“了” 。 (3)对三声的泛化。 (4)teach——teacher cook——cooker

16

2.是一个动态的语言系统

17

如,新知识和新规则不断注入;原有 的尚未学好的规则和结构也在不断修正调 整。随着学习者语言水平的提高和交际需 要的增长,中介语不断发展,并呈一定的 阶段性,由简单到复杂、由低级到高级、 逐渐离开第一语言向目的语靠拢。(虽然 不同的学习者其中介语的发展有很大的差 异,但总体看来,同一发展阶段中的中介 语又有其内部一致性。)

8

(2)中介理论是在认知心理学的理论基础 上发展起来的。它创立于60年代末70年代 初。 “中介语”一词是美国语言学家塞林格 (有学者也译为“塞林克”)(Selinker) 于1969年在其论文“语言迁 移”(Language Transfer) 中首先使用的。 1972年,他又发表了名为“中介 语”(Interlanguage)的论文,对“中介语” 这一概念进行了阐述。学界一般将此文看 作是中介理论形成的标志。

18

3.反复性。 在对目的语的学习过程中,随着水 平的提高,中介语是在逐步地向目 的语的规范运动的,但这并不是说, 这种接近是直线前进的,而是有反 复、有曲折的,这就是中介语的反 复性。已经纠正了的偏误还可能有 规律地重现。

19

4.具有顽固性(“化石化”) 语言的某些具体形式上学到了一定 程度就停滞不前了。比如在语音方 面,有的学生学了很长时间,到了 高年级,还是掌握不了某几个音。 我们把这种现象也称作“化石化”。 但这并不影响学生总的外语水平的 提高。有材料表明,一般来说,中 介语系统中,语音和某些语法项目 的“化石化”现象最为突出。

中介语是由于学习外语的人在学习过 程中,对于目的语规律所做的不正确的 归纳与推论而产生的一个语言系统。