《道德经》注音版第五十五章原文及译文

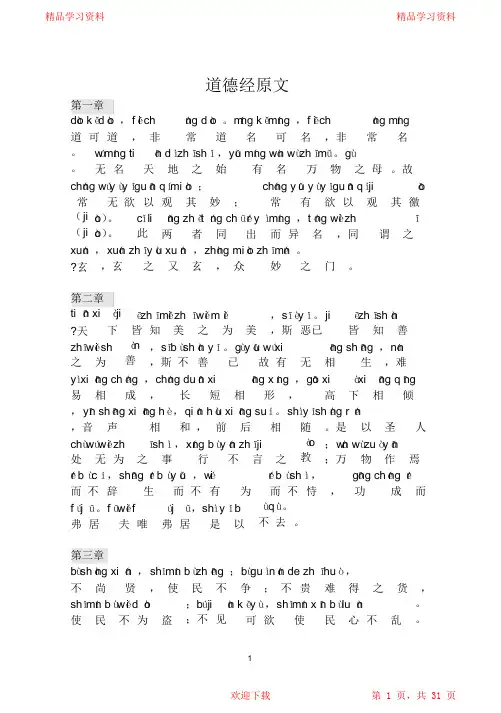

超详细道德经原文注音版)(精华版)

道德经原文第一章d ào k ěd ào , f ēi ch án g d ào 。

m ín g k ěm ín g ,f ēi ch án g m ín g道 。

。

可 道 , 非 常 道 名 可 名 ,非 常 名w úm ín g ti ān d ìzh īsh ǐ,y ǒu m ín g w àn w ùzh īm ǔ。

g ù无 名 天 地 之 始 有 名 万 物 之 母 。

故ch án g w úy ùy ǐgu ān q ími ào ; ch án g y ǒu y ùy ǐgu ān q íji ǎo常 ( ji ( ji 无 欲 以 观 其 妙 ; 常 有 欲 以 观 其 徼ào )。

ào )。

c ǐli 此 ǎn g zh ět ón g ch ūér y ìm ín g ,t ón g w èi zh ī两 者 同 出 而 异 名 ,同 谓 之xu án , xu án zh īy òu xu án ,zh òn g mi ào zh īm én 。

?玄 ,玄 之 又 玄 , 众 妙 之 门 。

第二章ti ān xi àji ēzh īm ěi zh īw éi m ěi ,s īèy ǐ。

ji ēzh īsh àn?天 下 皆 àn 善 知 美 之 为 美 ,斯 恶已 皆 知 善zh īw éi sh ,s īb ùsh àn y ǐ。

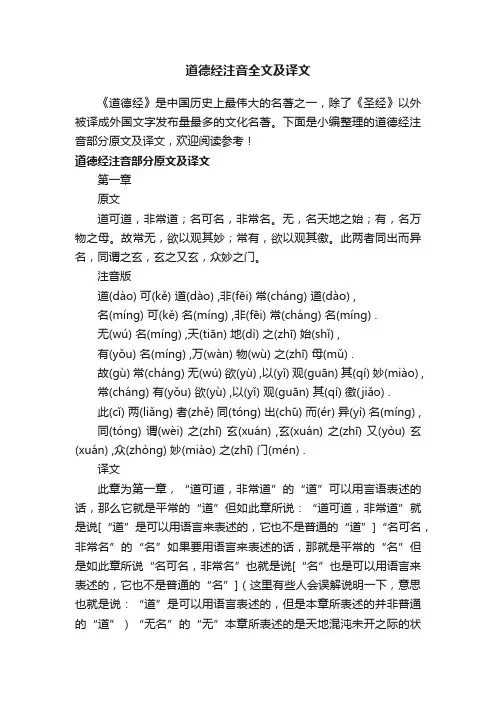

道德经注音全文及译文

道德经注音全文及译文《道德经》是中国历史上最伟大的名著之一,除了《圣经》以外被译成外国文字发布量最多的文化名著。

下面是小编整理的道德经注音部分原文及译文,欢迎阅读参考!道德经注音部分原文及译文第一章原文道可道,非常道;名可名,非常名。

无,名天地之始;有,名万物之母。

故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。

注音版道(dào) 可(kě) 道(dào) ,非(fēi) 常(cháng) 道(dào) ,名(míng) 可(kě) 名(míng) ,非(fēi) 常(cháng) 名(míng) .无(wú) 名(míng) ,天(tiān) 地(dì) 之(zhī) 始(shǐ) ,有(yǒu) 名(míng) ,万(wàn) 物(wù) 之(zhī) 母(mǔ) .故(gù) 常(cháng) 无(wú) 欲(yù) ,以(yǐ) 观(guān) 其(qí) 妙(miào) ,常(cháng) 有(yǒu) 欲(yù) ,以(yǐ) 观(guān) 其(qí) 徼(jiǎo) .此(cǐ) 两(liǎng) 者(zhě) 同(tóng) 出(chū) 而(ér) 异(yì) 名(míng) ,同(tóng) 谓(wèi) 之(zhī) 玄(xuán) ,玄(xuán) 之(zhī) 又(yòu) 玄(xuán) ,众(zhòng) 妙(miào) 之(zhī) 门(mén) .译文此章为第一章,“道可道,非常道”的“道”可以用言语表述的话,那么它就是平常的“道”但如此章所说:“道可道,非常道”就是说[“道”是可以用语言来表述的,它也不是普通的“道”]“名可名,非常名”的“名”如果要用语言来表述的话,那就是平常的“名”但是如此章所说“名可名,非常名”也就是说[“名”也是可以用语言来表述的,它也不是普通的“名”](这里有些人会误解说明一下,意思也就是说:“道”是可以用语言表述的,但是本章所表述的并非普通的“道”)“无名”的“无”本章所表述的是天地混沌未开之际的状况。

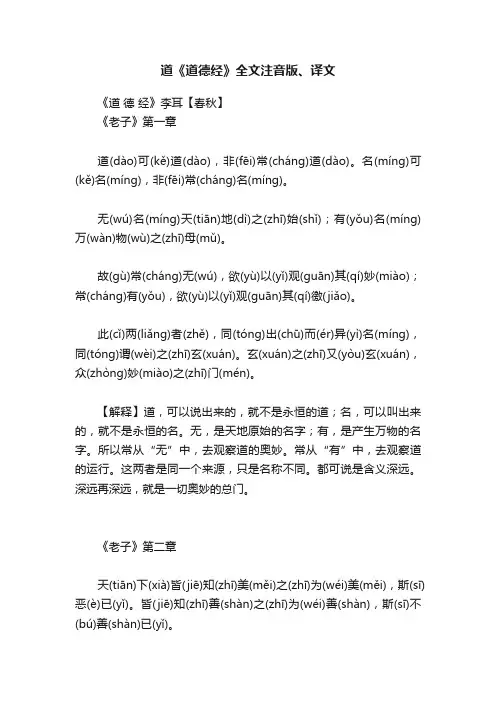

道《道德经》全文注音版、译文

道《道德经》全文注音版、译文《道德经》李耳【春秋】《老子》第一章道(dào)可(kě)道(dào),非(fēi)常(chánɡ)道(dào)。

名(mínɡ)可(kě)名(mínɡ),非(fēi)常(chánɡ)名(mínɡ)。

无(wú)名(mínɡ)天(tiān)地(dì)之(zhī)始(shǐ);有(yǒu)名(mínɡ)万(wàn)物(wù)之(zhī)母(mǔ)。

故(ɡù)常(chánɡ)无(wú),欲(yù)以(yǐ)观(ɡuān)其(qí)妙(miào);常(chánɡ)有(yǒu),欲(yù)以(yǐ)观(ɡuān)其(qí)徼(jiǎo)。

此(cǐ)两(liǎnɡ)者(zhě),同(tónɡ)出(chū)而(ér)异(yì)名(mínɡ),同(tónɡ)谓(wèi)之(zhī)玄(xuán)。

玄(xuán)之(zhī)又(yòu)玄(xuán),众(zhònɡ)妙(miào)之(zhī)门(mén)。

【解释】道,可以说出来的,就不是永恒的道;名,可以叫出来的,就不是永恒的名。

无,是天地原始的名字;有,是产生万物的名字。

所以常从“无”中,去观察道的奥妙。

常从“有”中,去观察道的运行。

这两者是同一个来源,只是名称不同。

都可说是含义深远。

深远再深远,就是一切奥妙的总门。

《老子》第二章天(tiān)下(xià)皆(jiē)知(zhī)美(měi)之(zhī)为(wéi)美(měi),斯(sī)恶(è)已(yǐ)。

道德经-注音版完美版

埏 埴 以 为 器,当 其 无,有 器 之 用。

záo hù yǒu yǐ wéi shì dāng qí wú

yǒu shì zhī yòng

凿 户 牖 以 为 室,当 其 无,有 室 之 用。

gù yǒu zhī yǐ wéi lì

wú zhī yǐ wéi yòng

故 有 之 以 为 利,无 之 以 为 用。

天 门 开 阖,能 无 雌 乎?

míng bái sì dá néng wú wéi hū

明 白 四 达,能 无 为 乎?

shēng zhī xù zhī shēng ér bù yǒu wéi ér bù shì zhǎng

生 之 畜 之, 生 而 不 有,为 而 不 恃, 长

ér bù zǎi

shì wèi xuán dé

夫 唯 不 争 ,故 无 尤。

-8-

第九章

chí ér yíng zhī

bù rú qí yǐ

持 而 盈 之,不 如 其 已;

chuǎi ér ruì zhī

bù kě cháng bǎo

揣 而 锐 之,不 可 长 保。

jīn yù mǎn táng mò zhī néng shǒu

金 玉 满 堂,莫 之 能 守;

ér yù chū

而 愈 出。

duō yán shù qióng bù rú shǒu zhōng

多 言 数 穷 ,不 如 守 中 。

-5-

第六章

老子《道德经》

gǔ shén bù sǐ

shì wèi xuán pìn

谷 神 不 死,是 谓 玄 牝。

xuán pìn zhī mén shì wèi tiān dì gēn mián mián ruò cún yòng

道德经全文及译文(带拼音)_道德经

道德经全文及译文(带拼音)_道德经《老子道德经》第一章•dào道•kě可•dào道•,•fēi非•chánɡ常•dào道•。

•mínɡ名•kě可•mínɡ名•,•fēi非•chánɡ常•mínɡ名•。

•wú无•mínɡ名•tiān天•dì地•zhī之•shǐ始•;•yǒu有•mínɡ名•wàn万•wù物•mǔ母•。

•ɡù故•chánɡ常•wú无•yù欲•,•yǐ以•ɡuān观•qí其•miào妙•;•chánɡ常•yǒu有•yù欲•yǐ以•ɡuān观•qí其•jiǎo徼•。

•cǐ此•liǎnɡ两•zhě者•tónɡ同•chū出•ér而•yì异•mínɡ名•,•wèi谓•zhī之•xuán玄•。

•xuán玄•zhī之•yòu又•xuán玄•,•zhònɡ众•miào妙•zhī之•mén门•。

【解释】道,可以说出来的,就不是永恒的道;名,可以叫出来的,就不是永恒的名。

无,是天地原始的名字;有,是产生万物的名字。

所以常从“无”中,去观察道的奥妙。

常从“有”中,去观察道的运行。

这两者是同一个来源,只是名称不同。

都可说是含义深远。

深远再深远,就是一切奥妙的总门。

《老子道德经》第二章•tiān天•xià下•jiē皆•zhī知•měi美•zhī之•wéi为•měi美•,•è恶•yǐ已•。

•jiē皆•zhī知•shàn善•zhī之•wéi为•shàn善•,•sī斯•bú不•shàn善•yǐ已•。

55章《道德经》精解及译文

55章《道德经》精解及译文五十五章含德之厚,比于赤子。

毒虫不螫,猛兽不据,攫鸟不搏。

骨弱筋柔而握固,未知牝牡之合而朘作,精之至也;终日号而不嗄,和之至也。

知和曰常,知常曰明,益生曰祥,心使气曰强。

物壮则老,谓之不道。

不道早已。

学习道德经,开启大智慧婴儿是老子心中的神物,因为婴儿是生命的开始。

“天下有始,以为天下母”(52章),天下的开始和生命的开始与道最为一致,婴儿的太和之气充盈,道性犹在。

世人喜欢壮年,老子告诫“物壮则老,谓之不道”,生命长大是离道愈远,正像树长大离根愈远一样。

树要归根,人要复性。

第16章和第26章都宣说归根复性,老子宣说《道德经》,以复性为本,此章以婴儿为喻,要求世人恢复自己的本性,回到生命的起点。

世人都有自己美好的婴儿时代,但随着一天天长大,美好的婴儿时代一去不复返了。

世人盼望自己快快长大,父母盼望婴儿快快长大,这已经是世人的“共识”。

老子突然说:“含德之厚,比于赤子”,显然告诉世人另一条真理。

在世人眼中,长大是一种收获,在修道士眼中,长大是失去本性,失去淳厚之德。

世人由幼而壮,由壮而老,最后由老而死。

肉体已经显形,从柔弱的和气转化为刚强的血肉之躯,劫数使然,长大是不可避免的。

但老子《道德经》不是肉体之经,而是心灵之经。

肉体虽然会“壮”,壮则会老,老则会死,这是肉体的法则。

但心灵没有显形,心灵不皦不昧,不温不凉(王弼语),因此心灵依然是妙,妙则不会壮,不会老,不会死。

让肉体不会老是做不到了,让心灵不会老是做得到的。

老子以婴儿为喻,希图唤醒世人的内明心,让心灵恢复婴儿般的活力。

世人愚蠢的认为,肉体必然会老去,心灵也必然会随着肉体的老去而老去。

老子此章经文宣说了心灵不老之妙法。

第五十五章经文分为四段。

第一段经文:含德之厚,比于赤子。

河上公注:“谓含怀道德之厚也。

神明保佑含德之人,若父母之于赤子也。

”婴儿是道德的化身,含德深厚无比。

所以神明保佑含德深厚之人,如同父母保护赤子。

上章说:“修之于身,其德乃真”,此章进一步宣说如何修身。

《道德经》第五十五章:含德之厚,比于赤子

《道德经》第五十五章:含德之厚,比于赤子《道德经》第五十五章:含德之厚,比于赤子。

毒虫不螫(shì),猛兽不据,攫(jué)鸟不搏,骨弱筋柔而握固,未知牝牡之合而朘(zuī)作,精之至也;终日号而不哑,和之至也。

知和曰常,知常曰明。

益生曰祥,心使气曰强。

物壮则老,是谓不道,不道早已。

——转载——【含德之厚,比于赤子】“含德之厚”,“含”者,藏蓄而不露。

“厚”者,纯全而不薄。

全句之意,即含藏道德深而厚。

有厚德之人,天地像父母关爱孩子般地呵(hē)护。

人之天德,皆含于本性之中,无论贵贱贤愚,个个都是自然具足。

但人因后天欲望过强,损德败性,德性渐失,德能不足,故不能合道,只能顺人道下滑。

上德有五,五德分层,如仁德之爱,义德之利,礼德之敬,智德之明,信德之忠(中),皆是性中本来所含藏,从先天带来,因感而用。

失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。

失礼者,忠信已薄,人心必乱。

所谓德,应当是唯道是从。

失道而后德。

失道才需重德、修德、守德。

礼义仁德,都是道的人格体现,也是做人的基本准则。

“赤子”者,如婴儿呱地一声,脱离母腹,浑浑沦沦,一团天真在抱,无知识,无念虑,静与道同,动与天随,性中之天,纯是一派先天状态。

初生婴儿之体,真气充足,皮肤色赤,故称为“赤子”。

“比于赤子”之句,是言人体性命的自然合一。

人身本是半阴半阳之体,其性虽善,但因累世的积尘所蒙蔽,历劫轮转中造业的消耗,所以性德已不完备,性光已残缺不全,故失道而成为人身。

若能知返而修,修心累德,全天命之性。

少私寡欲,清静心身,本性不迷。

修性炼命,苦修苦证,刮尘不止,炼己不断,精诚所至,五德必全,性命双了。

返老还童,乃至返到娘未生前的真面目。

至此,则妙性圆明,真性显现,做人做事,无不自然;德光之明,无不朗照。

纯纯然,人欲之私净尽;浑浑然,事物之理自明。

五德养到此等纯熟境界,则天地之大,皆在我德的包涵之中;万物之多,皆不出我性心之外。

《道德经》 第56章 知者不言 原文释义解读

第56章知者不言【原文】知者不言,言者不知①。

塞其兑,闭其门②;挫其锐,解其纷;和其光,同其尘③,是谓玄同④。

故不可得而亲,不可得而疏;不可得而利,不可得而害;不可得而贵,不可得而贱⑤;故为天下贵。

【注释】1、知者不言,言者不知:此句是说,知道的人不说,爱说的人不知道。

另一种解释是,聪明的人不多说话,到处说长论短的人不聪明。

还有一种解释是,得“道”的人不强施号令,一切顺乎自然;强施号令的人却没有得“道”。

此处采用第二种解释。

2、塞其兑,闭其门:塞堵嗜欲的孔窍,关闭起嗜欲的门径。

3、挫其锐,解其纷:和其光,同其尘:此句意为挫去其锐气,解除其纷扰,平和其光耀,混同其尘世。

4、玄同:玄妙齐同,此处也是指“道”。

5、不可得而亲,不可得而疏;不可得而利,不可得而害;不可得而贵,不可得而贱:这几句是说“玄同”的境界已经超出了亲疏、利害、贵贱等世俗的范畴。

【译文】聪明的智者不多说话,而到处说长论短的人就不是聪明的智者。

塞堵住嗜欲的孔窍,关闭住嗜欲的门径。

不露锋芒,消解纷争,挫去人们的锋芒,解脱他们的纷争,收敛他们的光耀,混同他们的尘世,这就是深奥的玄同。

达到“玄同”境界的人,已经超脱亲疏、利害、贵贱的世俗范围,所以就为天下人所尊重。

【导读】四十二章和前一章讲的都是“和”,这一章接续前章,重点讲的也是“和”。

四十二章说“冲气以为和”,是讲事物矛盾着的双方,经过斗争而达到和谐与统一。

前一章讲的“知和曰常”,即以和为事物的常态。

本章讲怎样可以保持常态的和。

这三章之间层层深入,逻辑性极强,向人讲述了“和”的最高道德境界。

不过这一章文字蕴含很深,这就不仅仅是指执政之人,而且也包括世间人们处事为人的人生哲理。

他要求人们要加强自我修养,排除私欲,不露锋芒,超脱纷争,混同尘世,不分亲疏、利害、贵贱,以开豁的心胸与无所偏的心境去对待一切人和物。

如此,天下便可以大治了。

【解读】四十二章说“冲气以为和”,是讲事物矛盾着的双方,经过斗争而达到和谐与统一。

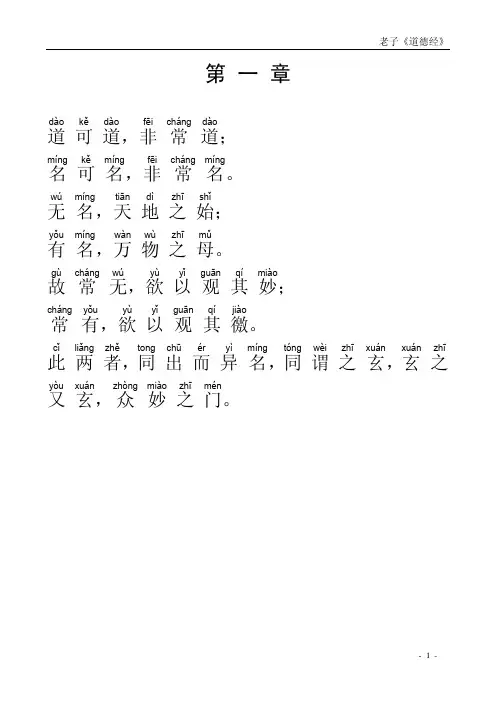

道 德 经(拼音版)(好

《 道 德 经 》第 一 章 体 道道dào 可k ě 道dào,非fēi 常cháng 道dào ;名míng 可k ě 名míng ,非fēi 常cháng 名míng 。

无w ú,名míng 天tiān 地d ì 之zhī 始shǐ;有yǒu ,名míng 万wàn 物w ù 之zhī 母m ǔ。

故g ù 常cháng 无w ú,欲y ù 以y ǐ 观guān 其q í 妙miào ;常cháng 有yǒu,欲y ù 以y ǐ 观guān 其q í 徼jiào。

此c ǐ 两liǎng 者zhě,同tong 出chū 而ér 异y ì 名míng ,同tong 谓wèi 之zhī 玄xuán 。

玄xuán 之zhī 又yòu 玄xuán ,众zhòng 妙miào 之zhī 门mén。

第 二 章 养 生天tiān 下xià 皆jiē 知zhī 美měi 之zhī 为wéi 美měi ,斯sī 恶è 矣yǐ;皆jiē 知zhī 善shàn 之zhī 为wéi 善shàn ,斯sī 不bù 善shàn 矣yǐ。

故gù 有yǒu 无wú 相xiāng 生shēng ,难nán 易yì 相xiāng 成chéng ,长cháng 短duǎn 相xiāng 较jiao ,高gāo 下xià 相xiāng 倾qīng ,音yīn 声shēng 相xiāng 和hè,前qián 后hòu 相xiāng 随suí。

道德经拼音注音版51到81章

道德经拼音注音版51到81章第四十一章闻道shànɡ shì w?n dào qín ?r xínɡ zhī zhōnɡ shì w?n dào ru?cún ru?wánɡ上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;xià shì w?n dào dà xiào zhī bú xiào bù zú yǐ w?i dào下士闻道,大笑之。

不笑不足以为道。

ɡù jiàn yán yǒu zhī mínɡ dào ru?mai jìn dào ru?tuì故建言有之:明道若昧,进道若退,yí dào ru?lai shànɡ d?ru?ɡǔ dà bái ru?rǔ夷道若类,上德若谷,大白若辱,ɡuǎnɡ d?ru?bù zú jiàn d?ru?tōu zhì zhēn ru?yú广德若不足,建德若偷,质真若渝,dà fānɡ wú yú dà qì wǎn ch?nɡ dà yīn xī shēnɡ dà xiànɡ wú xínɡ dà yǐn wú mínɡ大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形,大隐无名。

fū w?i dào shàn dài qiě ch?nɡ夫惟道,善贷且成。

第四十二章冲和dào shēnɡ yī yì shēnɡ ar ar shēnɡ sān sān shēnɡ wàn wù道生一,一生二,二生三,三生万物。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《道德经》注音版第五十五章原文及译文【原文】

含德之厚,比于赤子。

毒虫不螫,猛兽不据,攫鸟不搏。

骨弱筋柔而握固。

未知牝牡之合而全作,精之至也。

终日号而不嗄,和之至也。

知和曰常,知常曰明。

益生曰祥。

心使气曰强。

物壮则老,谓之不道,不道早已。

【注音版】

含(hán)德(dé)之(zhī)厚(hòu),比(bǐ)于(yú)赤(chì)子(z ǐ)。

毒(dú)虫(chóng)不(bù)螫(shì),猛(měng)兽(shòu)不(bù)据(jù),

攫(jué)鸟(niǎo)不(bù)搏(bó)。

骨(gǔ)弱(ruò)筋(jīn)柔(róu)而(ér)握(wò)固(gù)。

未(wèi)知(zhī)牝(pìn)牡(mǔ)之(zhī)合(hé)而(ér)全(quán)作(zuò),

精(jīng)之(zhī)至(zhì)也(yě)。

终(zhōng)日(rì)号(hào)而(ér)不(bù)嗄(á),

和(hé)之(zhī)至(zhì)也(yě)。

知(zhī)和(hé)曰(yuē)常(ch áng),

知(zhī)常(cháng)曰(yuē)明(míng)。

益(yì)生(shēng)曰(yu ē)祥(xiáng)。

心(xīn)使(shǐ)气(qì)曰(yuē)强(qiáng)。

物(wù)壮(zhuàng)则(zé)老(lǎo),谓(wèi)之(zhī)不(bù)道(dào),

不(bù)道(dào)早(zǎo)已(yǐ)。

【译文】

“含德之厚,比于赤子。

”

含“德”深厚之人,就像是刚出生的小孩天真无邪。

“毒虫不螫,猛兽不据,攫鸟不搏。

”

毒虫不会去蜇他,猛兽不会去伤害他,飞禽鸟兽不回去搏击他。

“骨弱筋柔而握固,未知牝牡之合而全作,精之至也。

”

骨弱筋柔而却能够紧握小手,不知道牝牡做爱之事但却小生殖器却常常勃起。

这是因为精气充足的缘故。

“终日号而不嗄,和之至也。

”

终日哭号而不哑,这是元气淳和的缘故。

“知和曰常,知常曰明。

”

知道“和”才能“常”,“和”=“和谐、随和、柔和。

”,“常”=“平常、及平常心是道。

”;知道“常”了,才算是“明”,“明”=“明白、明了、明是非,正知正见”

“益生曰祥。

心使气曰强”

爱惜自己的生命才是真正的吉祥,以“心”去使“身之气”

也就是逞强。

“心”=“心意、可以说是思想上的心情、想法、思虑。

”

“物壮则老,谓之不道,不道早已。

”

事物一旦发展的过于强壮就要面临衰老,且离“道”越来越远,不合“道”必早亡。

扩展阅读:《道德经》创作背景

据文献记载,老子静思好学,知识渊博。

他的老师商容教授知识过程中,老子总是寻根问底,对知识非常的渴望。

为了解开自己的疑惑,他经常仰头观日月星辰,思考天上之天为何物,以至于经常睡不着觉。

后来,商容老师“实乃老夫之学有尽。

”推荐老子入周都深造。

文献记载:”老子入周,拜见博士,入太学,天文、地理、人伦,无所不学,《诗》《书》《易》《历》《礼》《乐》无所不览,文物、典章、史书无所不习,学业大有长进。

博士又荐其入守藏室为吏。

守藏室是周朝典籍收藏之所,集天下之文,收天下之书,汗牛充栋,无所不有。

”通过这段经历,老子积累了丰富的学识,也使他远近闻名。

老子生于春秋战国时期,当时的环境是周朝势微,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。

严酷的动乱与变迁,让老子目睹到民间疾苦,作为周朝的守藏史,于是他提出了治国安民的一系列

主张。

函谷关令尹喜对《道德经》的成书也起了巨大作用,他少时即好观天文、爱读古籍,修养深厚。

司马迁在《史记老子传》中记载老子“居周久之,见周之衰,乃遂去。

至关,关(令)尹喜曰:子将隐矣,强为我著书,于是老子言道德五千言而去,莫知始终”,尹喜感动了老子,老子遂以自己的生活体验和以王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。