质量管理学课程实验

质量管理学实训报告总结

一、实训背景随着我国经济的快速发展,质量管理作为企业持续发展的基石,越来越受到重视。

为了提高我国企业的质量管理水平,培养具备实际操作能力的质量管理人才,我们参加了质量管理学实训课程。

通过本次实训,我们深入了解了质量管理的基本理论、方法和实践,提升了自身的综合素质。

二、实训内容本次实训主要包括以下内容:1. 质量管理基本理论:学习了质量管理的起源、发展、基本概念、原则和体系等。

2. 质量管理体系:了解了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系等。

3. 质量管理工具:掌握了鱼骨图、流程图、帕累托图、直方图等常用质量管理工具。

4. 质量管理实践:通过参观企业、案例分析、小组讨论等方式,学习了质量管理在实际工作中的应用。

三、实训过程1. 理论学习:通过课堂讲授、阅读教材等方式,掌握了质量管理的基本理论和知识。

2. 案例分析:结合实际案例,分析了质量管理在企业中的应用,提高了分析问题的能力。

3. 小组讨论:与同学们共同探讨质量管理中的实际问题,分享了各自的经验和见解。

4. 实地考察:参观企业,了解企业质量管理体系的运行情况,实地感受质量管理的重要性。

5. 模拟演练:通过模拟企业质量管理活动,锻炼了我们的实践操作能力。

四、实训收获1. 提升了质量管理理论水平:通过学习,我们深入了解了质量管理的基本理论和方法,为今后的工作奠定了基础。

2. 增强了实践操作能力:通过参观企业、案例分析、模拟演练等活动,我们掌握了质量管理工具和实际操作方法。

3. 培养了团队协作精神:在小组讨论和模拟演练中,我们学会了与他人沟通、协作,共同解决问题。

4. 丰富了职业素养:通过实训,我们了解了质量管理对企业的重要性,提高了自身的职业素养。

五、存在问题及改进措施1. 存在问题:部分同学对质量管理理论的理解不够深入,实践操作能力有待提高。

2. 改进措施:(1)加强理论学习:深入学习质量管理相关书籍和资料,提高理论水平。

质量管理学上机实验报告

质量管理学上机实验报告

(10质量2班张立伟 1010132204)

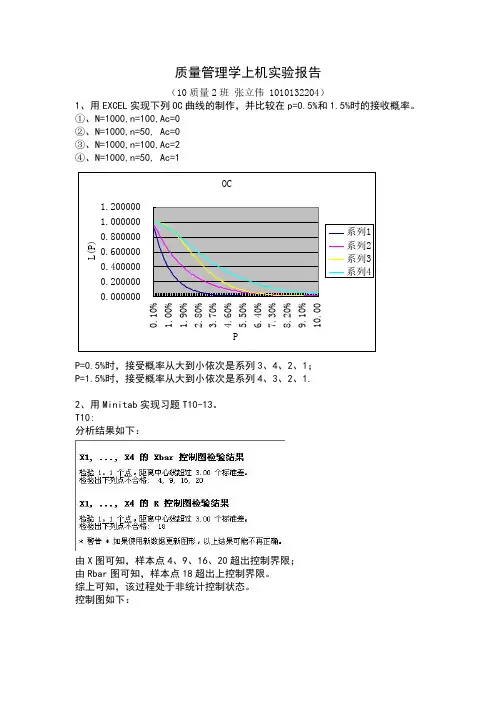

1、用EXCEL实现下列OC曲线的制作,并比较在p=0.5%和1.5%时的接收概率。

①、N=1000,n=100,Ac=0

②、N=1000,n=50, Ac=0

③、N=1000,n=100,Ac=2

④、N=1000,n=50, Ac=1

P=0.5%时,接受概率从大到小依次是系列3、4、2、1;

P=1.5%时,接受概率从大到小依次是系列4、3、2、1.

2、用Minitab实现习题T10-13。

T10:

分析结果如下:

由X图可知,样本点4、9、16、20超出控制界限;

由Rbar图可知,样本点18超出上控制界限。

综上可知,该过程处于非统计控制状态。

控制图如下:

T11:

分析结果如下:

由S图可知,样本点18超出上控制界限,故该过程处于非统计控制状态。

控制图如下:

T12:

因控制图X与MR中所有点均随即分布在控制界限内,故该过程处于统计控制状态。

T13:

(1)、因p 图和np 图中所有点均随即分布在控制界限内,故该过程处于统计控制状态。

(2)、p 图中的中心线是一条直线,而np 图中是一条无规律波动的锯齿线,并且np 图中

的控制上限波动较大。

质量管理学第十三章实验设计

质量管理学–第十三章 实验设计

三因子正交实验结果表

Ac 1 2 3 4 5 6 7 8 MM+ Effect -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 377.13 387.06 2.4825 Bc -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 383.79 380.40 -0.8475 Cc -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 381.39 382.80 0.3525 A 460 500 460 500 460 500 460 500 B 250 250 270 270 250 250 270 270 C 20 20 20 20 30 30 30 30 Y 94.53 97.17 93.84 95.85 94.59 97.50 94.17 96.54 764.19 95.52

质量管理学–第十三章 实验设计

实验设计应用实例

日本Ina瓷砖公司在1953年花费200万美元从德国购臵了一台干燥炉。瓷 砖在生产过程中需放入干燥炉烘干。生产结果显示,炉内靠外部堆放的瓷砖 与靠内部的瓷砖在平均尺寸、各边的变异都不同,显然是炉内不均衡的温度 造成的。但是温度是无法控制的。该公司为解决问题组成了由工程师、化学 家和其他熟悉制造过程的成员参与的改进小组,经过头脑风暴后确定了7种 对尺寸产生影响的主要可控变量: 石灰石含量 添加剂细度 滑石含量 滑石的类型 原材料数量 废物回收含量 长石含量

质量管理学–第十三章 实验设计

统计方法应用举例

某航空公司欲调查行李丢失的原因,并确定丢失或损坏行李标签、错误 标注行李标签和行李误转等问题中哪些是主要的原因。通过对每种原因的频 数分析,显示出丢失或损坏标签占问题的50%,错误标签占30%,误转占接 近20%。该航空公司还可以计算出每个月每1000名旅客发生行李错误的比例。 这些信息对于确定质量问题、测量改进效果都很有帮助。

质量管理学教学案例一:田口参数实验设计

质量管理学教学案例一:田口参数实验设计————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:教学案例一:田口参数实验设计1 田口方法源起实验设计是以概率论与数理统计为理论基础,经济地、科学地制定实验方案以便对实验数据进行有效的统计分析的数学理论和方法。

其基本思想是英国统计学家R. A. Fisher在进行农田实验时提出的。

他在实验中发现,环境条件难于严格控制,随机误差不可忽视,故提出对实验方案必须作合理的安排,使实验数据有合适的数学模型,以减少随机误差的影响,从而提高实验结果的精度和可靠度,这就是实验设计的基本思想。

在三十、四十年代,英、美、苏等国对实验设计法进行了进一步研究,并将其逐步推广到工业生产领域中,在冶金、建筑、纺织、机械、医药等行业都有所应用。

二战期间,英美等国在工业试验中采用实验设计法取得了显著效果。

战后,日本将其作为管理技术之一从英美引进,对其经济复苏起了促进作用。

今天,实验设计已成为日本企业界人士、工程技术人员、研究人员和管理人员必备的一种通用技术。

实验计划法最早是由日本田口玄一(G. Taguchi)博士将其应用到工业界而一举成名的。

五十年代,田口玄一博士借鉴实验设计法提出了信噪比实验设计,并逐步发展为以质量损失函数、三次设计为基本思想的田口方法。

田口博士最早出书介绍他的理论时用的就是“实验计划法─DOE”,所以一般人惯以实验计划法或DOE来称之。

但随着在日本产业界应用的普及,案例与经验的累积,田口博士的理论和工具日渐完备,整个田口的这套方法在日本产业专家学者的努力之下,早已脱离其原始风貌,展现出更新更好的体系化内容。

日本以质量工程(Quality Enginerring)称之。

但是,严格来讲,田口方法和DOE是不同的东西。

田口方法重视各产业的技术,着重快速找到在最低成本时的最佳质量。

DOE则重视统计技术,着重符合数学的严谨性。

质量管理课程实验指导书

统计质量管理实验指导书一、实验目的与要求1. 了解统计过程控制(SPC)的基本概念,明确统计过程控制的目的及意义; 2. 了解工序质量波动的类型,认识工序质量随机波动的正态分布特性; 3. 掌握利用 Minitab 绘制直方图的方法; 4. 了解工序能力的概念,熟悉工序能力指数CP, CPk的计算及工序能力评价的方法; 5. 了解控制图的基本原理, 熟悉计量值控制图的类型及应用范围, 掌握单值-移动极差控制 图(X-MR)和均值-极差(Xbar-R)控制图的绘制方法; 6. 了解控制图“失控状态”模式检验的 8 种类型(GB/T 4091-2001) ,掌握图中异常点的判 别方法; 7. 掌握利用 Minitab 绘制控制图、识别特定异常模式以及评价工序能力的方法。

本实验使用北京中鼎信源科技发展有限公司开发的“质量管理实验箱”进行实验,实验 箱内包含检测工件、电子秤、数据生成软件。

二、实验原理与方法2.1 工序质量控制的基本概念机械制造行业中的“工序质量控制” ,又称为“统计过程控制”SPC(Statistical Process Control) , 是一种质量管理技术, 该技术应用统计技术对过程中的各个阶段进行评估和监控, 建立并保持过程处于可接受的且稳定的水平,从而保证产品与服务符合规定的要求。

SPC是 过程控制的一部分,主要涵盖两方面内容:一是利用控制图分析过程的稳定性,对过程存在 ,分析稳定的过程能力满足技术要 的异常因素进行预警;二是计算工序能力指数(CP, CPk) 求的程度,并对过程质量进行评价。

2.2 统计过程控制的主要分析工具根据 ISO 8258: 1991(Shewhart control charts)和 GB/T 4091-2001(常规控制图) ,统计 过程控制常用的分析工具主要有:直方图、控制图和工序能力指数。

2.2.1 直方图直方图又称质量分布图、柱状图,是连续随机变量频率分布的一种图形表示。

质量管理学实习报告

一、实习目的本次质量管理学实习旨在通过实践,加深对质量管理理论知识的理解,提高实际操作能力,培养团队合作精神,为将来的职业发展奠定基础。

实习期间,我将学习并掌握质量管理的基本理论、方法与工具,了解企业质量管理体系,提高质量意识,提升自身综合素质。

二、实习时间及地点实习时间:20XX年X月至20XX年X月实习地点:XX公司质量管理部门三、实习内容1. 质量管理体系学习在实习期间,我主要学习了ISO9001质量管理体系标准,了解了质量管理体系的基本概念、原则、过程和资源。

通过学习,我对企业质量管理体系有了更深入的认识,为后续工作奠定了理论基础。

2. 质量管理工具与方法实习期间,我学习了多种质量管理工具与方法,如:质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等。

通过实际操作,我掌握了这些工具与方法在质量管理中的应用,提高了自己的实际操作能力。

3. 质量检验与检测在实习过程中,我参与了产品质量检验与检测工作,学习了各种检验设备的使用方法,掌握了检验标准与规范。

通过实际操作,我了解了质量检验的重要性,提高了自己的质量意识。

4. 质量改进项目在实习期间,我参与了一个质量改进项目,从问题分析、原因调查、方案制定、实施到效果评估,全面了解了质量改进的过程。

通过参与项目,我提高了自己的团队协作能力和问题解决能力。

5. 企业质量管理体系运行实习期间,我了解了企业质量管理体系运行情况,包括:质量管理体系文件、质量管理体系审核、质量管理体系改进等。

通过实际观察,我对企业质量管理体系有了更直观的认识。

四、实习收获1. 理论知识与实践相结合通过实习,我将所学的质量管理理论知识与实际工作相结合,提高了自己的实际操作能力,为今后的工作打下了坚实基础。

2. 提升质量意识实习期间,我深刻认识到质量对企业发展的重要性,提高了自己的质量意识,为今后从事质量管理工作奠定了基础。

3. 培养团队协作能力在实习过程中,我与同事们共同完成了各项工作任务,学会了与他人沟通、协作,提高了自己的团队协作能力。

质量管理学课程实验

《质量管理学》(提高过程能力验证实践)课程设计指导书总学时:1周类别:必修开设对象:工商管理专业本科一、课程设计目的和意义本课程设计是与《质量管理学》配套的实践环节之一。

在完成《质量管理学》课堂教学的基础上,进行一次实践操性锻炼。

通过本课程设计,达到如下目标:1、了解和掌握过程能力指数的计算公式,能根据计算结果评价过程能力,并能够请运用Cpk=(T-2ε)/ 6δ公式修改数据设计并验证提高过程能力指数的途径。

2、培养团队协作精神,以团队方式分析问题和解决问题的能力;3、对质量管理理论知识和方法与企业质量管理实践的结合有更深入的感性认识。

通过本环节的设计锻炼,改变传统的理论教学与生产实际脱节的现象。

让学生加深对本课程理论与方法的掌握,能灵活应用本课程理论知识和方法,巩固专业理论知识和专业技能,初步训练学生对质量管理方面分析问题解决问题的能力,培养学生理论联系实际、实事求是、踏踏实实的工作作风。

二、基本要求学生在一周课程设计中,以小组为单位完成提高过程能力验证实践课程设计报告(电子文档、打印、内容包括理论依据、设计验证数据、验证步骤及各步骤过程结果、验证结论等)、并对课程设计活动全过程编制PPT进行发布(有实施过程、有分析、有理由、有具体方案、图文并茂)。

具体要求如下:1、学生应认真完成实践过程及课程设计报告。

2、课程设计应做到理论联系实际。

3、设计的方案应符合《质量管理学》相关理论要求。

4、设计方案(数据)有一定的真实性,基本符合企业生产实际。

三、内容要素1、在教师给定参考数据基础上计算过程能力指数并对过程能力指数进行分析;2、运用Cpk=(T-2ε)/ 6б公式对参考数据进行修改,设计并验证提高过程能力指数的途径;3、参考数据如下:某厂生产某零件,技术标准要求公差范围Φ18±2,经随机抽样得到50个数据,如下表:19.98 18.65 18.66 18.48 18.9818.89 18.94 19.72 18.75 19.8618.89 19.52 18.92 17.60 19.0019.42 17.09 17.55 18.48 19.6818.55 19.43 18.95 19.45 17.0018.87 17.74 19.05 19.83 18.2918.95 19.51 19.68 19.15 19.3719.00 19.50 19.48 19.69 17.9517.00 19.76 17.98 19.92 18.5919.03 17.97 19.90 19.90 19.77四、学时分配方案设计安排一周,时间安排为:1、准备阶段:1天2、实践阶段:4天3、撰写课程设计报告:2天五,考核及成绩评定1、由指导教师根据学生的设计方案和报告评定。

质量管理学课程实训报告

一、实训背景随着我国经济的快速发展,企业间的竞争日益激烈,质量已成为企业生存和发展的关键因素。

为了提高学生的质量管理意识,培养具备实际操作能力的质量管理人才,我院特开设质量管理学课程,并安排了相应的实训环节。

本次实训旨在通过实际操作,使学生深入理解质量管理的理论和方法,提高学生的实践能力。

二、实训目标1. 理解质量管理的概念、原则和方法。

2. 掌握质量管理工具和技术的应用。

3. 培养学生团队合作精神和沟通能力。

4. 提高学生解决实际问题的能力。

三、实训内容本次实训主要分为以下几个部分:1. 质量管理基础理论:通过学习质量管理的基本概念、原则和方法,使学生掌握质量管理的基本理论。

2. 质量管理工具和技术:介绍常用的质量管理工具和技术,如统计过程控制(SPC)、六西格玛(Six Sigma)、ISO质量管理体系等。

3. 案例分析:通过分析实际案例,使学生了解质量管理在企业发展中的重要作用。

4. 质量管理工具应用:引导学生运用所学知识,解决实际问题。

5. 团队合作与沟通:通过小组讨论、角色扮演等形式,培养学生的团队合作精神和沟通能力。

四、实训过程1. 理论学习:教师讲解质量管理的基本理论,并结合实际案例进行分析。

2. 质量管理工具和技术学习:介绍常用的质量管理工具和技术,如SPC、六西格玛等,并讲解其应用方法。

3. 案例分析:选择实际案例,引导学生分析问题、找出原因,并提出解决方案。

4. 质量管理工具应用:学生分组,针对实际问题,运用所学知识进行解决方案的设计。

5. 团队合作与沟通:通过小组讨论、角色扮演等形式,培养学生的团队合作精神和沟通能力。

五、实训成果1. 学生对质量管理的基本理论和方法有了更深入的理解。

2. 学会了运用质量管理工具和技术解决实际问题。

3. 提高了团队合作精神和沟通能力。

4. 培养了学生解决实际问题的能力。

六、实训总结1. 理论联系实际:通过本次实训,使学生将所学质量管理理论与实际相结合,提高了学生的实践能力。

质量管理实验

质量管理实验第三章质量管理实验实验一:质量数据测定与处理一、实验目的1、学会质量数据的测定和抽检方案的确定。

2、掌握直方图的绘制方法,能正确计算过程能力指数和不合格品率,评价工序能力。

3、掌握控制图的绘制方法,能对过程质量控制状态进行正确的分析和评价。

4、学会应用Minitab软件对实验数据的处理。

二、实验原理质量数据测定工作是工业企业生产的重要环节,是质量管理的一项基础工作,是确保产品质量的重要手段和方法,而且它可为各类质量问题的统计分析提供科学的依据。

1、直方图法(1)直方图的概念直方图法是适用于对大量计量值数据进行整理加工,找出其统计规律,即分析数据分布的形态,以便对其总体的分布特征进行推断,对工序或批量产品的质量水平及其均匀程度进行分析的方法。

直方图是常用的QC工具。

(2)作图步骤1)收集数据。

数据个数一般为100个以上,最少不少于100个。

2)求极差R。

在原始数据中找出最大值和最小值,计算二者的差就是极差,即R=Xmax-Xmin。

3)确定分组的组数和组距。

通常根据数据个数的多少来定。

4)确定各组界限。

先取测量值单位的1/2。

分组界应该能够包括最大值和最小值。

第一组的上下限值为最小值+/-(h/2)。

第一组的上界限值就是第二组的下界限值,第二组的下界限值加上组距就是第二组的上界限值,也就是第三组的下界限值,依次类推,可定出各组的组界。

为了计算的需要,往往要决定各组的中心值。

每组的上下界限相加除以2,所得数据即为组中值。

组中值为各组数据的代表值。

5)制作频数分布表。

将测得的原始数据分别归入到相应的组中,统计各组的数据个数,即频数fi, 各组频数填好以后检查一下总数是否与数据总数相符,避免重复或遗漏。

6)画直方图。

以横坐标表示质量特性(如上表中的中心值),纵坐标为频数,在横轴上标明各组组界,以组距为底,频数为高,画出一系列的直方柱,就成了直方图。

7)在直方图的空白区域,记上有关的数据的资料。

质量管理学课程设计 (2)

质量管理学课程设计一、课程设计背景随着经济的全球化和市场的竞争,质量管理已经成为企业管理的重要内容。

学习质量管理是为了提高产品质量,满足客户的需求,提高企业的竞争力。

本课程旨在通过系统地学习质量管理的基本理论、方法和工具,培养学生的质量管理意识和实践能力,为学生未来的工作和研究提供支持。

二、教学目标1.掌握质量管理的基本概念和方法,理解质量管理在企业管理中的地位和作用。

2.熟悉ISO9000质量管理体系标准,并能在实际操作中运用。

3.培养学生的质量管理意识和实践能力,提高其解决实际问题的能力。

4.培养学生的口头和书面表达能力,能够清晰地以专业术语和表格等形式表达质量管理问题。

三、课程大纲1.质量管理概述–质量管理的基本概念和原则–现代质量管理思想的演进和发展概述2.质量管理体系–ISO9000质量管理体系标准–质量管理体系文件编制3.质量规划和设计–质量规划的基本要素和方法–质量设计的方法和工具4.质量控制–统计过程控制和测量系统分析–检验和检测方法及其统计分析5.质量保证–品质保证的基本概念和质量保证体系–质量评价方法和指标6.过程改进–过程改进的基本概念和方法–六西格玛质量管理方法四、教学方法本课程采用理论授课与案例教学相结合的教学方法。

授课内容以PPT形式呈现,辅以案例分析和讨论,并结合实际操作和实验来巩固学生对知识的理解和运用。

五、教学评价1.考核方式:闭卷考试占60%,课堂表现和课程作业成绩占40%。

2.考核内容:考查学生对理论知识和操作方法的掌握程度,以及综合运用能力。

3.评定标准:根据学生的考试成绩、课堂表现和作业质量综合评定,成绩分为A、B、C、D、E五个等级,其中A为最高等级。

六、参考教材1.《现代质量管理》(第四版),作者:托马斯·彼特斯和罗伯特·黑格。

2.《质量管理体系实践指南Ⅰ——ISO9000标准》,作者:中国国际工程咨询公司。

3.《质量控制手册》,作者:爱德华兹试验室。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《质量管理学》

(提高过程能力验证实践)课程设计指导书

总学时:1周

类别:必修

开设对象:工商管理专业本科

一、课程设计目的和意义

本课程设计是与《质量管理学》配套的实践环节之一。

在完成《质量管理学》课堂教学的基础上,进行一次实践操性锻炼。

通过本课程设计,达到如下目标:

1、了解和掌握过程能力指数的计算公式,能根据计算结果评价过程能力,并能够请运用Cpk=(T-2ε)/ 6δ公式修改数据设计并验证提高过程能力指数的途径。

2、培养团队协作精神,以团队方式分析问题和解决问题的能力;

3、对质量管理理论知识和方法与企业质量管理实践的结合有更深入的感性认识。

通过本环节的设计锻炼,改变传统的理论教学与生产实际脱节的现象。

让学生加深对本课程理论与方法的掌握,能灵活应用本课程理论知识和方法,巩固专业理论知识和专业技能,初步训练学生对质量管理方面分析问题解决问题的能力,培养学生理论联系实际、实事求是、踏踏实实的工作作风。

二、基本要求

学生在一周课程设计中,以小组为单位完成提高过程能力验证实践课程设计报告(电子文档、打印、内容包括理论依据、设计验证数据、验证步骤及各步骤过程结果、验证结论等)、并对课程设计活动全过程编制PPT进行发布(有实施过程、有分析、有理由、有具体方案、图文并茂)。

具体要求如下:

1、学生应认真完成实践过程及课程设计报告。

2、课程设计应做到理论联系实际。

3、设计的方案应符合《质量管理学》相关理论要求。

4、设计方案(数据)有一定的真实性,基本符合企业生产实际。

三、内容要素

1、在教师给定参考数据基础上计算过程能力指数并对过程能力指数进行分析;

2、运用Cpk=(T-2ε)/ 6б公式对参考数据进行修改,设计并验证提高过程能力指数的途径;

3、参考数据如下:某厂生产某零件,技术标准要求公差范围Φ18±2

,经随

机抽样得到50个数据,如下表:

四、学时分配

方案设计安排一周,时间安排为:

1、准备阶段:1天

2、实践阶段:4天

3、撰写课程设计报告:2天

五,考核及成绩评定

1、由指导教师根据学生的设计方案和报告评定。

2、考核成绩采用五级评分制:优秀、良好、中等、及格、不及格六,教材与参考资料

教材:《质量管理学》,伍爱主编,暨南大学出版社,

参考资料:

1、《现代质量管理学》,龚益鸣主编,清华大学出版社,

执笔者:魏风星审核:

安装程序步骤:

1、打开Minitab 15;

2、点击Mtb,安装程序;

绘制直方图并对直方图进行分析:

3、点击“图形”→“直方图”→“包含拟合”→输入数据→“确定”,得到对应图形。

有问题时可打开教程“课程三”步骤7、“课程四”步骤7。

计算过程能力指数并对过程能力指数进行分析:

3、点击“统计”→“质量工具”→“能力分析”→“正态”→输入数据→点击“确定”,得到对应图形。

有问题时可打开教程“课程四”步骤8。

请运用Cpk=(T-2ε)/ 6б公式修改上述数据设计并验证提高过程能力指数的途径:

设计调整上述数据,重复上述操作步骤,得到步骤8:执行过程能力分析对应的图形。

课程实验(二)步骤:

3、点击“统计”→“控制图”→“”→“子组的变量控制图”→“Xbar-R”→输入数据→点击“确定”,得到对应图形。

有问题时可打开教程“课程四”步骤6。

课程实验(一)数据表

1、某厂生产某零件,技术标准要求公差范围Φ18±2

,经随机抽样得到50个数

要求:

1、绘制直方图并对直方图进行分析;

2、计算过程能力指数并对过程能力指数进行分析;

3、请运用Cpk=(T-2ε)/ 6б公式修改上述数据设计并验证提高过程能力指数的途径

步骤及内容

一、(1)第一步安装并双击打开软件,把50个数据全部输入C1单元格中:

(2)选择“图形”→“直方图”,出现如下对话框,选择“包含拟合和组合”,点击确定

,(3)然后出现对话框,图形变量选择“C1”,点击确定,出现直方图如下图所示:

,(4)然后“双击标题和标签”更改为“直径”,结果如右图所示:

分析结果:从图上可以看出,直方图整体偏左,而且分布中成双峰形,且不对称。

左侧距离公差下限16还有一定距离,右侧有一部分超过了上限20,但实际没有数据超出20,所以并没有不合格品出现。

二、(1)统计→质量工具→能力分析→正态,单列子组数据1,上限20下限16,

,

(2)对话框右侧单击选项,如图目标为18,“子组内分析”前面的对勾去掉点击“确定”,

(3)出现直径的过程能力图,如图所示:

分析结果:由图可知,质量特性分布中心和标准中心不重合,样本均值为

18.9264,而标准是18,Cpk=0.45,根据工序能力的判断标准可知,0.45<0.67,所以此零件的工序能力严重不足。

三、请运用Cpk=(T-2ε)/ 6б公式修改上述数据设计并验证提高过程能力指数的验证提高过程能力指数的途径

1、偏移量ε

因为偏移量是工序分布中心和技术标准中心偏移的绝对值

(1)减少偏移量,就是减少样品均值18.9264与公差中心18的距离,因此把19.98→18.55,18.89→17.74,18.89→18.29,样品均值由18.9264变成

18.8628,Cpk由0.45变成0.47,过程能力指数提高,如下对比图所示:

(2)增加偏移量,增加样品均值与公差中心的距离,把18.89→19.52,18.89→19.72,19.42→19.98,样品均值由18.9264变成18.9668,Cpk由0.45变成0.42,过程能力指数下降,如下对比图所示:

2、标准差σ

(1)减小标准差,把19.98→18.29,18.89→18.29,18.89→18.29,标准差由0.804152变成0.80333,Cpk由0.45变成0.47,过程能力指数提高,如下对比图所示:

(2)增大标准差,把18.89→19.98,18.89→19.98,19.42→19.98,标准差由0.804152变成0.830648,Cpk由0.45变成了0.41,过程能力指数下降,如下对比图所示:

3、标准范围T

(1)增大标准范围,由18±2变成18±3,Cpk由0.45变成了0.86,过程能力指数提高,如下图所示:

(2)减小标准范围,18±2变成18±1,Cpk由0.45变成了0.03,过程能力指数下降,如下图所示:

综上所述:

提高过程能力指数的途径有三种:

1、调整工序加工的分布中心,减少偏移量;

2、减小标准差,减少分散程度;

3、增大标准范围

课程实验(二)数据表

1、某植物油生产企业新安装一台灌装机。

该机器每次可将5000g 的产品装入固定容器。

规范要求为5000 (g )。

现以5个连续装填的容器为一个样本(n

=5),每隔1h 抽取一个样本进行检测,将多装量(g )看成研究对象,绘制 x - R 控制图,并对该灌装过程是否受控进行判断。

多装量(g )和样本统计量

+50

-0

=

23 29 47 41 32 22 171 34.2 25

24 28 27 22 32 54 163 32.6 32

25 42 34 15 29 21 141 23.2 27

若连续发生以下二组数据分别为5058、5074、5055、5065、5020 和5048、5084、5065、5075、5060 g时,试判定此时过程是否受控?

一、步骤及内容

(1)第一步安装并打开软件,输入数据x1-x5,1-25组,并选中:

(2)点击统计→控制图→子组的变量控制图→Xbar-R如图,出现对话框,选择子组的观测值位于多列的同一行中,然后选择C1-C5,单击确定

(3)完成灌装过程的控制图,如图所示

连续发生以下二组数据分别为5058、5074、5055、5065、5020和5048、5084、5065、5075、5060时,作图判定此时过程是否受控。

经计算,得到结果如图所示。