CrMo钢锻件热处理工艺

42CrMo钢锻件热处理工艺

42CrMo钢锻件,锻后要求进行调质处理。因其截面尺寸相差悬殊,水淬开裂倾向较大,油淬后大截面部位的淬火硬度又偏低,金相组织与力学性能不合格的情况时有发生,直接影响了曲轴疲劳强度及整机使用寿命。

1、淬火工艺

2、淬火880℃,水冷、油冷

3、调质硬度

调质以后的硬度大概在HRC32-36之间,

150C回火--55HRC 200C回火--53HRC [5][6] 300C回火--51HRC

400C回火--43HRC 500C回火--34HRC 550C回火--32HRC 600C回火--28HRC 650C回火--24HRC

4、具有高强度和高屈服点,综合力学性能比40Cr要好。冷变形塑性和切削性

均属中等,过热敏感性小,但有回火脆性倾向及白点敏感性。一般在调质状态下使用

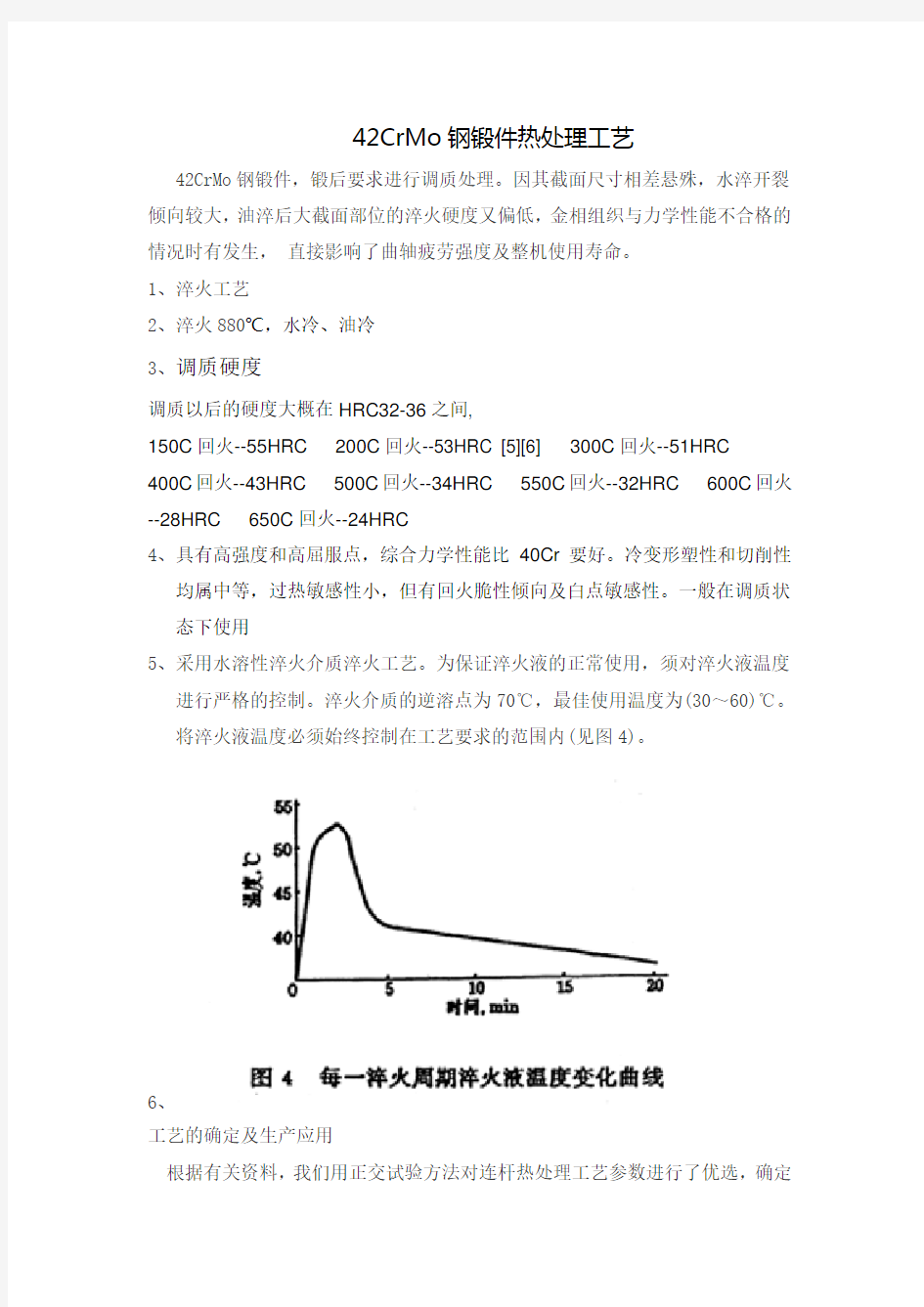

5、采用水溶性淬火介质淬火工艺。为保证淬火液的正常使用,须对淬火液温度

进行严格的控制。淬火介质的逆溶点为70℃,最佳使用温度为(30~60)℃。

将淬火液温度必须始终控制在工艺要求的范围内(见图4)。

6、

工艺的确定及生产应用

根据有关资料,我们用正交试验方法对连杆热处理工艺参数进行了优选,确定

出比较适宜的介质浓度为8—20浓度为12%(可根据工件的大小、厚薄调整浓度在8~12),并在此基础上,经过补充试验确结果表明,连杆与曲轴的淬火硬度均达到或超过了45HRC,与原来用油淬工艺相比,淬火硬度提高(5~10)HRC。金相检查表明,回火后的组织状态较油淬有明显的改善,故在强度相同的情况下,冲击韧度比油淬有了大幅度提高,由原来用油淬的80~100J/cm2提高到平均120J/cm2以上,力学性能与硬度的一次交检合格率分别达到100%和95%。不仅淬火效果好,产品合格率高,而且淬火时无烟气,改善了生产环境。对解决42CrMo等合金钢锻件“水淬开裂,油淬不硬”问题效果显著,并且,使用浓度低,粘度小,淬火时带出量少,消耗费用仅为油淬的50%一60%,可大大减少生产费用及不良品的损失费用。

7、42CrMo钢的调质处理主要事项

①工件从加热炉转移到冷却槽速度缓慢,工件入水的温度已降到低于Ar3

临界点,产生部分分解,工件得到不完全淬火组织,达不到硬度要求。

所以小零件冷却液要讲究速度,大工件予冷要掌握时间。

②②工件装炉量要合理,以1~2层为宜,工件相互重叠造成加热不均匀,

导致硬度不匀。

③工件入水排列应保持一定距离,过密使工件近处蒸气膜破裂受阻,造成

工件接近面硬度偏低。

④开炉淬火,不能一口气淬完,应视炉温下降程度,中途闭炉重新升温,

以便前后工件淬后硬度一致。

⑤要注意冷却液的温度,冷却液不能有油污、泥浆等杂质,不然,会出现

硬度不足或不均匀现象。

⑥未经加工毛坯调质,硬度不会均匀,如要得到好的调质质量,毛坯应粗

车,棒料要锻打。

⑦严把质量关,淬火后硬度偏低1~3个单位,可以调整回火温度来达到硬

度要求。但淬火后工件硬度过低,有的甚至只有HRC25~35,必须重新淬

火,绝不能只施以中温或低温回火以达到图纸要求完事,不然,失去了

调质的意义,并有可能产生严重的后果。

8、铬(Cr):在钢中铁和碳形成碳化物,并能部分溶入固溶体中,并有改善高

温性能的作用,能增加钢的机械性能和耐磨性,可增大钢的淬火度和淬火后的变形能力。同时又可增加钢的硬度、弹性、抗磁力和抗强力,增加钢的耐蚀性和耐热性等。

9、钼(Mo):提高淬透性,减小回火脆性。锰钼钢具有较高的低温冲击韧度和

抗蠕变能力。可增加钢的强度又不致降低钢的可塑性和韧性,同时又能使钢在高温下具有足够的强度,能改善钢的冷脆性和耐磨性等。

金属热处理原理及工艺总结 整理版(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 5.实际晶体中的点缺陷,线缺陷和面缺陷对金属性能有何影响? 答:如果金属中无晶体缺陷时,通过理论计算具有极高的强度,随着晶体中缺陷的增加,金属的强度迅速下降,当缺陷增加到一定值后,金属的强度又随晶体缺陷的增加而增加。因此,无论点缺陷,线缺陷和面缺陷都会造成晶格崎变,从而使晶体强度增加。同时晶体缺陷的存在还会增加金属的电阻,降低金属的抗腐蚀性能。 6.为何单晶体具有各向异性,而多晶体在一般情况下不显示出各向异性? 答:因为单晶体内各个方向上原子排列密度不同,造成原子间结合力不同,因而表现出各向异性;而多晶体是由很多个单晶体所组成,它在各个方向上的力相互抵消平衡,因而表现各向同性。 7.过冷度与冷却速度有何关系?它对金属结晶过程有何影响?对铸件晶粒大小有何影响? 答:①冷却速度越大,则过冷度也越大。②随着冷却速度的增大,则晶体内形核率和长大速度都加快,加速结晶过程的进行,但当冷速达到一定值以后则结晶过程将减慢,因为这时原子的扩散能力减弱。③过冷度增大,ΔF大,结晶驱动力大,形核率和长大速度都大,且N的增加比G增加得快,提高了N与G的比值,晶粒变细,但过冷度过大,对晶粒细化不利,结晶发生困难。 8.金属结晶的基本规律是什么?晶核的形成率和成长率受到哪些因素的影响?答:①金属结晶的基本规律是形核和核长大。②受到过冷度的影响,随着过冷度的增大,晶核的形成率和成长率都增大,但形成率的增长比成长率的增长快;同时外来难熔杂质以及振动和搅拌的方法也会增大形核率。 9.在铸造生产中,采用哪些措施控制晶粒大小?在生产中如何应用变质处理?答:①采用的方法:变质处理,钢模铸造以及在砂模中加冷铁以加快冷却速度的方法来控制晶粒大小。②变质处理:在液态金属结晶前,特意加入某些难熔固态颗粒,造成大量可以成为非自发晶核的固态质点,使结晶时的晶核数目大大增加,从而提高了形核率,细化晶粒。③机械振动、搅拌。 第二章金属的塑性变形与再结晶 2.产生加工硬化的原因是什么?加工硬化在金属加工中有什么利弊? 答:①随着变形的增加,晶粒逐渐被拉长,直至破碎,这样使各晶粒都破碎成细碎的亚晶粒,变形愈大,晶粒破碎的程度愈大,这样使位错密度显著增加;同时细碎的亚晶粒也随着晶粒的拉长而被拉长。因此,随着变形量的增加,由于晶粒破碎和位错密度的增加,金属的塑性变形抗力将迅速增大,即强度和

镍基高温合金锻件的热处理

镍基高温合金锻件的热处理 [2007-12-08] 关键字:锻件 在锻造中常用可锻性这一名词表示金属材料在锻造时变形的难易程度。可锻性一般用塑性和变形抗力两个指标来衡量。高温下塑性好、变形抗力低的钢或合金,较容易锻造,由可锻性好;而塑性差、变形抗力大的钢或合金,锻造时易产生裂纹等缺陷,或所需设备吨位较大,锻造较困难,故可锻性差。在国外常评价各种钢及合金的相对可锻性。相应可锻性是基于各种合金在各自锻造温度范围内每消耗单位能量所得到的变形量,同时还考虑了合金在锻造工艺条件下达到规定的急剧变形程度的困难性以及断裂倾向性。可锻性对锻件成形和锻件质量有重要影响,了解和研究各种金属材料的可锻性,对于正确制定锻造工艺和确定锻造设备吨位具有重要意义。1.杂质及合金元素对钢的塑性影响 钢的高温塑性除与冶金质量和锻造热参数等因素有关外,主要取决于它的化学成分。 硫在固溶体中的溶解度极小,在钢中常以FeS的形式存在,FeS与Fe形成低熔点(约985℃)共晶体,分布于晶界,当钢在800~1200℃进行锻造时,会因晶界发生熔化而开裂,呈热脆性,因而限制钢中的硫含量在0.03%以下。 磷可溶于铁素体,使钢的强度、硬度提高,但使其塑性、韧性显著下降,尤其在低温时要为严重,即使钢呈现冷脆性。 氮可溶于铁素体,当钢快冷后在200~250℃加热时,会有氮化物析出,

使钢的硬度、强度上升,塑性、韧性大为下降,即使钢呈现蓝脆性(时效脆性)。 氧在钢中形成的氧化物夹杂如MnO,SiO2,Al2O3等,它们的熔点高,硬而脆,其数量、大小及分布情况对钢的塑性有一定影响。而FeO与FeS可形成低熔点(约930℃)共晶体,加剧钢的热脆性。 氢含量高的钢锻造时易产生龟裂,并在冷却过程中易形成白点等缺陷。 碳在锻造温度范围内,若能全部溶入奥氏体,则对钢的塑性影响不大。只有当钢的含碳量较高时,由于较多渗碳体甚至莱氏体从固溶体中析出,钢的塑性才大为下降。 锰在钢中可优先形成MnS(熔点为1620℃),从而减小钢的热脆性。当锰含量大于0.8%时,作为合金元素,促进晶粒长大,使钢容易产生过热。 镍在冶炼过程中可提高钢的吸气能力,尤其是吸收氢的能力,促进钢中形成气泡或产生裂纹。镍与钢中的硫易结合形成低熔点共晶体(Ni3S2—Ni),熔点约为640℃,分布于晶界上,在锻造时引起热脆性。 铬是铁素体形成元素,铁素体型的高铬钢晶粒长大倾向大,容易产生过

热处理工艺规范(最新)

华尔泰经贸有限公司铸钢件产品热处理艺规范 随着铸造件产品种类增多,对外业务增大,方便更好的管理铸造件产品,特制定本规定,要求各部门严格按照规定执行。 1目的: 为确保铸钢产品的热处理质量,使其达到国家标准规定的力学性能指标,以满足顾客的使用要求,特制定本热处理工艺规范。 2范围 3术语 经保温一段时间后, 经保温一段时间后, 3.3淬火:指将铸钢产品加热到规定的温度范围,经保温一段时间后, 快速冷却的操作工艺。 3.4回火:指将淬火后的铸钢产品加热到规定的温度范围,经保温一 段时间后出炉,冷却到室温的操作工艺。 3.5调质:淬火+回火 4 职责

4.1热处理操作工艺由公司技术部门负责制订。 4.2热处理操作工艺由生产部门负责实施。 4.3热处理操作者负责教填写热处理记录,并将自动记录曲线转换到 热处理记录上。 4.4检验员负责热处理试样的力学性能检测工作,负责力学性能检测 结论的记录以及其它待检试样的管理。 5 工作程序 5.1 错位炉底板应将其复位后再装, 5.2 对特别 淬铸件应控制入水时间,水池应有足够水量,以保证淬火质量。 5.5作业计划应填写同炉热处理铸件产品的材质、名称、规格、数量、 时间等要素,热处理园盘记录纸可多次使用,但每处理一次都必须与热处理工艺卡上的记录曲线保持一致。 6 不合格品的处置 6.1热处理试样检验不合格,应及时通知相关部门。

6.2技术部门负责对不合格品的处置。 7 附表 7.1碳钢及低合金钢铸件正火、退火加热温度表7.2碳钢及低合金钢铸件退火工艺 7.3铸钢件直接调质工艺 7.4铸钢件经预备热处理后的调质工艺 7.5低合金铸钢件正火、回火工艺

钢的热处理工艺

钢的热处理 第一章钢的热处理 热处理工艺包括:将钢材或钢制件加热到预定温度,在此温度下保温一定时间。然后一定的冷却速度冷却下来,达到热处理所预定的对钢材及钢制件的组织与性能的要求。 1□□钢的加热 1.1□制定钢的加热制度 加热温度、加热速度、保温时间。 1.1.1加热温度的选择 加热温度取决于热处理的目的。热处理分为:淬火、退火、正火、和回火等。 淬火的目的是为了得到细小的马氏体组织,使钢具有高的硬度; 退火及正火的目的是获得均匀的珠光体组织,因此其加热温度不同。在具体制定加热温度时应按以下原则:热处理工艺种类及目的要求;被加热钢材及钢制件的化学成分和原始状态;钢材及钢制件的尺寸和形状以及加热条件来制定。对于碳钢及低合金钢的加热温度:亚共析钢淬火温度:A C3以上30~50℃; 过共析钢淬火温度:A C3以上30~50℃; 亚共析钢完全退火:A C3以上20~30℃; 过共析钢不完全退火:A C3以上20~30℃; 正火A C3或A CM以上30~50℃; 1.1.2加热速度的选择 必须根据钢的化学成分及导热性能;钢的原始状态及应力状态;钢的尺寸及形状来确定加热速度。如钢的原始状态存在着铸造应力或轧煅热变形残余应力时,在加热是应特别注意。对这类钢要特别控制低温阶段的加热速度。钢的变形与热裂倾向是以钢的化学成分及原始状态不同而不同,主要有以下几点: a) 低碳钢比高碳钢热烈倾向小; b) 碳钢比合金钢变形开裂倾向小; c) 钢坯和成品件比钢锭变形和开裂倾向小; d) 小截面比大截面的钢变形和开裂倾向小。 1.1.3钢在加热时的缺陷 a) 过热:过热就是由于加热温度过高,加热时间过长使奥氏体晶粒过分长大。粗大的奥氏体晶粒在冷却时产生粗大的组织,并往往出现魏氏组织,结果是钢的冲击韧性、塑性明显下降。已过火的钢可以在次正火或退火加以纠正。 b) 强烈过热:加热温度过高或加热保温时间过长,使氧或硫沿晶界渗入钢中或者钢中的

第四章 有色金属热处理原理与工艺

第四章有色金属热处理原理与工艺 一、概述 热处理是有色加工的重要组成部分 有色金属材料:黑色金属以外的所有金属及其合金。 分类:轻有色、重有色、稀有色、贵金属 作用:改善工艺性能,保证后续工序顺利进行;提高使用性能,充分发挥材料潜力。 类型:退火、淬火、时效、形变热处理 退火:加热到适当温度,保温一定时间,缓慢速度冷却。 有色中的退火:去应力退火、再结晶退火、均匀化退火 二、均匀化退火 对象:铸锭、铸件—→浇铸冷速大,造成成分偏析以及内应力 目的:提高铸件的性能,消除内应力,稳定尺寸与组织,消除偏析枝晶,改善性能。 非平衡铸态组织特征:晶内偏析or枝晶偏析;伪共晶or离异共晶;非平衡第二相;最大固溶度偏移。非平衡组织对性能的影响:枝晶偏析&非平衡脆性相—→塑性↓; 晶内偏析、浓度差微电池—→耐腐蚀性↓; 粗大的枝晶和严重的偏析—→各向异性&晶间断裂倾向↑; 非平衡针状组织—→性能不稳定。 固相线以下100~200℃长时间保温—→也称为扩散退火 组织变化:获得均匀的单相、晶粒长大、过饱和固溶体的分解、第二相聚集与球化 性能变化:塑性↑、改善冷变形的工艺性能、耐蚀性↑、尺寸形状稳定、消除残余应力 缺点:加热温度高,时间长,耗时耗能;高温长时间出现变形、氧化以及吸气缺陷;产品强度下降。制定均匀化推过规程的原则: (1)加热温度:温度越高,原子扩散越快,均匀化过程越快,但不宜过高,易发生过烧。一般为 0.90~0.95T m ①高温均匀化退火:在非平衡相线温度以上但在平衡固相线温度以下进行均匀化退火。 适用:大截面工件or铝合金 ②分级加热均匀化退火:现在低于非平衡固相线温度加热,待非平衡相部分溶解及固溶体 内成分不均匀部分降低,从而非平衡固相线温度升高后,再加热 至更高温度保温,在此温度下完成均匀化退火过程。 目的:均匀化更迅速、更彻底,且避免过烧 适用:镁合金 (2)保温时间:包括非平衡相溶解及消除晶内偏析所需的时间 取决于退火温度:T↑,D↑,时间↓; 铸锭原始组织特征:合金化程度、第二相分散度、尺寸 铸锭的致密程度 (3)加热速度与冷却速度 原则:铸锭不产生裂纹和大的变形,不能过快or过慢 主要采用均匀化退火的合金:Al合金、Mg合金、Cu合金中的锡磷青铜、白铜

金属热处理原理与工艺复习提纲精选版

金属热处理原理与工艺 复习提纲 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

一、名词解释 1.正火:把零件加热到临界温度以上30-50℃,保温一段时间,然后在空气中冷却的热处理工艺。 2.退火:将钢加热、保温后,随炉冷却后,获得接近平衡状态组织的热处理工艺。 3.回火:将淬火钢重新加热到A1线以下某一温度,保温一定时间后再冷却到室温的热处理工艺。 4.淬火:将钢加热到AC1或AC3以上某一温度,保温一定时间,以大于临界冷却速度进行快速冷却,获得马氏体或下贝氏体组织的热处理工艺。 5.淬硬性:钢淬火后的硬化能力。 6.淬透性:钢淬火时获得马氏体的能力。 7.贝氏体:过冷奥氏体中温转变的产物。 8.马氏体:C原子溶入 -Fe形成的饱和间隙固溶体。 9.贝氏体转变:奥氏体中温转变得到贝氏体的过程。 10.马氏体转变:将奥氏体快速冷却到Ms点以下得到马氏体组织的过程。 11.脱溶:从过饱和固溶体中析出第二相(沉淀相)、形成溶质原子聚集区以及亚稳定过渡相的过程称为脱溶或沉淀,是一种扩散型相变。 12.固溶:将双相组织加热到固溶度线以上某一温度保温足够时间,获得均匀的单相固溶体的处理工艺。 13.固溶强化:当溶质原子溶入溶剂原子而形成固溶体时,使强度、硬度提高,塑性、韧性下降的现象。 14.渗碳:向钢的表面渗入碳原子的过程。

15.渗氮:向钢的表面渗入氮原子的过程。 16.化学热处理:将零件放在特定的介质中加热、保温,以改变其表层化学成分和组织,从而获得所需力学或化学性能的工艺总称。 17.表面淬火:在不改变钢的化学成分及心部组织情况下,利用快速加热将表层奥氏体化后进行淬火以强化零件表面的热处理方法。 二、简答题 1.材料的强韧化机制及其应用 答:固溶强化; 位错强化; 第二相强化; ④细晶强化。 2.相变应力/组织应力是什么对组织性能有什么影响 3. 答:组织应力又称相变应力:金属制品在加热和冷却时发生相变,由于新旧相之间存在着结构和比容差异,制品各部分又难以同时发生相变,或者各部分的相变产物有所不同,也会引起应力,这种因组织结构转变不均均而产生的应力称为组织应力。 热应力:金属制品在加热和冷却过程中,由于各部分加热速度或冷却速度不同造成制品各部分温度差异,从而热胀冷缩不均匀所引起的内应力。4.奥氏体化的形成及控制(形成过程、机理、及控制措施)其中包含的化学反应有哪些? 答:奥氏体:C溶于γ–Fe的八面体间隙形成间隙式固溶体

大型锻件锻后热处理基本要求

大型锻件锻后热处理基本要求 一.锻后热处理的目的 锻后热处理,又称为第一热处理或预备热处理,通常是紧接在锻造过程完成之后进行的,有正火、回火、退火、球化、固溶等几种形式。其主要目的是: 1.消除锻造应力,降低锻件的表面硬度,提高切削加工性能和防止变形。 2.对于不再进行调质处理的工件,应使锻件达到技术条件所要求的各种性 能指标,如强度、硬度、韧性等。这类工件大多属于碳钢或低合金钢。 3.调整与改善大型锻件在锻造过程中所形成的过热与粗大组织,减少其内 部化学成分与金相组织的不均匀性,细化晶粒。 4.提高锻件的超声波探伤性能,消除草状波,使锻件中其它内部缺陷能够 清晰地显示出来,以利于准确判别和相应地处理。 5.对于含氢量高的钢种延长回火时间,以避免产生白点或氢脆开裂的危险。 对于绝大多数大型锻件来说,防止白点是锻后热处理的首要任务,必须 完成。 二.正火 正火主要目的是细化晶粒。将锻件加热到相变温度以上,形成单一奥氏体组织,经过一段均温时间稳定后,再出炉空冷。 正火时的加热速度为:在700℃以下应缓慢,以减少锻件中的内外温差和瞬时应力,最好在650~700℃之间加一个等温台阶;在700℃以上,尤其在Ac1(相变点)以上,应提高大型锻件的加热速度,争取获得更好一些的晶粒细化效果。 正火的温度范围通常在760~950℃之间,根据成分含量不同的相变点不同而定。通常,碳与合金含量越低,正火温度越高,反之则越低。有些特殊钢种可达1000~1150℃范围。但不锈钢及有色金属的组织转变却是靠固溶处理来实现的。

三.回火 回火的主要目的是扩氢。并且还可以稳定相变后的组织结构,消除组织转变应力及降低硬度,使锻件易于加工并不产生变形。 回火的温度范围有三种,即高温回火(500~660℃)、中温回火(350~490℃)和低温回火(150~250℃)。常见的大锻件生产都采用高温回火方式。 回火一般紧跟在正火之后进行,当正火锻件空冷至220~300℃左右时,重新入炉加热、均温、保温,然后随炉冷至锻件表面250~350℃以下出炉即可。 回火后的冷却速度应足够缓慢,以防在冷却过程中因瞬时应力过大而产生白点,并尽量减少锻件中的残余应力。通常将冷却过程分为两个阶段:在400℃以上,因钢处于塑性较好、脆性较低的温度范围,冷速可稍快一点;在400℃以下,因钢已进入冷硬和脆性较大的温度范围,为了避免开裂和减少瞬时应力,应采取更为缓慢的冷却速度。 对于白点和氢脆较敏感的钢,需要根据氢当量和锻件有效截面尺寸大小,确定延长回火时间扩氢,以便将钢中的氢扩散溢出,使其降低到安全的数值范围。四.退火 退火的温度包括了正火和回火的整个范围(150~950℃),采用炉冷的方式,做法与回火差不多。 加热温度在相变点以上(正火温度)的退火叫完全退火。没有发生相变的退火叫不完全退火。 退火的主要目的是为了消除应力和稳定组织结构,包括冷变形后的高温退火和焊接后的低温退火等等。 正火+回火是比单纯退火更高级的手段,因为相变充分、组织转变充分,并且有恒温扩氢的过程。 公司技术部2012.12.13

10.1 钢的热处理工艺

教学课题钢的热处理工艺 教学课时 2 教学目的了解热处理在机械工业中的重要作用掌握钢的普通热处理工艺方法、种类教学难点钢的普通热处理工艺方法、种类 教学重点钢的普通热处理工艺方法、种类 教学方法讲解法、讨论 教具准备教材教学过程

通过进行热处理来完成。 授课内容 热处理加工的特点与其它工种加工的特点最大的区别是:工件的几何尺寸不发生 变化,而内部组织和机械性能发生改变。 1)退火 目的:细化晶粒、降低硬度,提高塑性、消除内应力,改善材料切削加工性能, 并为以后淬火作好组织准备。 适用工件范围: 一般为铸件、锻件、焊接件等毛坯。 具体工艺有:完全退火、等温退火、球化退火、去应力退火。 退火工艺操作:为使工件退火后能获得一个平衡的组织,对温度下降速度有严格 要求,必须缓慢降温。用45号钢制作的工件进行退火工艺作一介绍:首先选用加热 设备,制订退火工艺,把工件装炉升温,适当保温后降温。工件在炉内的降温要求非 常慢,随着炉子的温度下降而降温,如将工件降到室温,需要几天或十几天的时间。 2)正火: 目的:细化晶粒、降低硬度、提高塑性、消除内应力、改善切削加工性能,并为 图4 正火工艺 适用工件范围:一般为铸件、锻件及粗车得到的工件。 正火工艺操作:亚共析钢加热温度为Ac3以上30~50℃,过共析钢加温度在Accm 以上30~50℃。工件经过充分的保温使其获得单一的奥氏体组织后,把工件从高温炉 内取出,放在车间静止的空气当中冷却。这种冷却方法叫空冷。以同学们制作的锤子 为例。把它放在炉内,将炉温升到850℃进行充分保温后,马上将工件从炉内取出, 拿到车间内的空气中冷却,它的冷却速度要比退火的冷却速度快得多,所以获得的组 织比较细密,硬度有所提高,切削加工性能也能得到提高。

锻造及锻后热处理工艺规范

目录 1.钢质自由锻件加热工艺规范 2.钢锭(坯)加热规范若干概念 3.加热操作守则 4.锻造操作守则 5.锻件锻后冷却规范 6.锻件锻后炉冷工艺曲线 7.锻件锻后热装炉工艺曲线 8.冷锻件校直前加热、校直后(补焊后)回火工艺曲线 9.锻件各钢种正火(或退火)及高温回火温度表 10.锻件有效截面计算方法

钢质自由锻件加热工艺规范 一.范围: 本规范规定了钢质自由锻件的通用加热技术条件。 本规范适用于碳素钢、合金钢、高合金钢、高温合金钢(铁基、镍基)的冷、热、半热钢锭(坯)的锻造前加热 二.常用钢号分组和始、终锻加热温度范围: 组别钢号 始锻温度 ℃ 终锻温度 ℃ 钢锭钢坯终锻精整 ⅠQ195~Q255,10~30 1250 1220 750 700 35~45,15Mn~35Mn,15Cr~35Cr 1220 1200 750 700 Ⅱ50,55,40Mn~50Mn,35Mn2-50Mn2,40Cr~55Cr,20SiMn~35SiMn, 12CrMo~50CrMo,34CrMo1A,30CrMnSi,20CrMnTi,20MnMo, 12CrMoV~35CrMoV,20MnMoNb,14MnMoV~42MnMoV, 38CrMoAlA,38CrMnMo 1220 1200 800 750 Ⅲ34CrNiMo~34CrNi3Mo,PCrNi1Mo~PCrNi3Mo,30Cr1Mo1V, 25Cr2Ni4MoV,22Cr2Ni4MoV,5CrNiMo,5CrMnMo,37SiMn2MoV 30Cr2MoV,40CrNiMo,18CrNiW,50Si2~60Si2,65Mn,50CrNiW, 50CrMnMo,60CrMnMo,60CrMnV 1200 1180 850 800 T7~T10,9Cr,9Cr2,9Cr2Mo,9Cr2V,9CrSi,70Cr3Mo, 1Cr13~4Cr13,86Cr2MoV,Cr5Mo,17-4PH 0Cr18Ni9~2Cr18Ni9,0Cr18Ni9Ti,Cr17Ni2,F316LN 1200 1180 850 800 50Mn18Cr4,50Mn18Cr4N,50Mn18Cr4WN,18Cr18Mn18N GCr15,GCr15SiMn,3Cr2W8V,CrWMo,4CrW2Si~6CrW2Si 1200 1180 850 800 Cr12MoV1,4Cr5MoVSi(H11),W18Cr4V 1180 1160 950 900 ⅣGH80,GH901,GH904,GH4145,WR26, NiCr20TiAl,incone1600,incone1800 1130 1100 930 930 注1:始锻温度为锻前加热允许最高炉温,由于钢锭的铸态初生晶粒加热时过热倾向比同钢号钢坯小,故两者的锻前加热温度相差20℃~30℃; 注2:根据产品的特性、锻件技术条件、变形量等因素,始锻温度可以适当调整;注3:本规范未列入的钢种,可按化学成分相近的钢号确定; 注4:重要的、关键产品的、特殊材质的钢号,其加热工艺曲线由技术部编制;注5:几种不同的钢种,不同尺寸的钢锭(或坯料),在同一加热炉加热时,要以合金成分高的,尺寸大的钢锭(或坯料)为依据编制加热工艺曲线。

Q-ZZ 30021锻件热处理验收规范-2011(下发 版)

Q/ZZ 锻件热处理验收规范 中国重型汽车集团有限公司发布

前 言 本标准代替QZZ 30021—1996《锻件热处理验收规范》。 本标准与QZZ 30021—1996相比,主要变化如下: ——标准的编排格式按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1 部分:标准的结构和编写》的规定 进行了调整; ——对原标准中3.2条、3.3条进行了修订,并取消了原标准中5.3.2条; ——删除原标准3.4条对等温退火工艺晶粒度检测,增加调质工艺; ——对原标准3.5条增加了“如没有规定,一般锻件按取样部位处总脱碳层深度,每边应小于或等于有效厚度的1%” ——对原标准中3.6条进行了修订,增加了“但当锻件尺寸不够取拉伸试样时,则应按强度与硬度值进行换算后,对该锻件在取拉伸试样部位进行硬度检测。” ——对原标准中5.3.3条进行了修订,取消金相组织半级的规定; ——在新标准中增加了3.8条和3.9条对过热和过烧的规定; ——原标准中规定了拉伸性能,在新标准中修订为力学性能,并增加了对冲击韧性的检验规定; ——新标准中增加了非调质钢的有关规定; ——取消了原标准5.3.2中所列出的各种具体钢号; ——因GB/T 13320-2007较91版作了很大的改动,故金相组织评级图参照GB/T 13320-2007; ——原标准中取样位置已经不适用,对力学性能的取样位置按DIN EN 10083-1:2006-10重新作了规定; ——增加了5.4.1和5.4.2条款,对热处理硬度的测定位置进行了明确规定; ——对金相试样的取样位置重新作了规定,取消原标准中对边部和心部金相组织的判定依据; ——取消了原标准5.5.3中对金相试样的硬度检测; ——因GB6397已取消,所以本标准中取消了GB6397标准; ——本次修订删除了原标准中的“斯达—斯太尔汽车”、“等温退火”等词语; —— 增加了GB/T 229冲击试验标准和DIN EN 10083-1:2006-10 力学性能取样标准; ——对原标准的附录A进行了修订。 本标准的附录A为规范性附录。 本标准为第一次修订。 本标准由中国重型汽车集团有限公司提出。 本标准由中国重型汽车集团有限公司技术中心归口。 本标准主要起草人:鲁统轮、李玉新。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为:——QZZ 30021-1996。

《金属热处理原理与工艺》课程设计

2.1、什么是热处理 所谓钢的热处理,就是对于固态范围内的钢,给以不同的加热、保温和冷却,以改变它的性能的一种工艺。钢本身是一种铁炭合金,在固态范围内,随着加温和冷却速度的变化,不同含炭量的钢,其金相组织发生不同的变化。不同金相组织的钢具有不同的性能。因此利用不同的加热温度和冷却速度来控制和改变钢的组织结构,便可得到不同性能的钢。例如,含炭量百分之0.8的钢称为共析钢,在723摄氏度以上十时为奥氏体,如果将它以缓慢的速度冷却下来,它便转变成为珠光体。但如果用很快的速度把它冷却下来,则奥氏体转变成为马氏体。马氏体和珠光体在组织上决然不同,它们的性能差别悬殊,如马氏体具有比珠光体高的多的硬度和耐磨性。因此,钢的热处理在钢的使用和加工中,占有十分重要的地位。 2.2、热处理的作用 机床、汽车、摩托车、火车、矿山、石油、化工、航空、航天等用的大量零部件需要通过热处理工艺改善其性能。拒初步统计,在机床制造中,约60%~70%的零件要经过热处理,在汽车、拖拉机制造中,需要热处理的零件多达70%~80%,而工模具及滚动轴承,则要100%进行热处理。总之,凡重要的零件都必须进行适当的热处理才能使用。 材料的热处理通常指的是将材料加热到相变温度以上发生相变,再施以冷却再发生相变的工艺过程。通过这个相变与再相变,材料的内部组织发生了变化,因而性能变化。例如碳素工具钢T8在市面上购回的经球化退火的材料其硬度仅为20HRC,作为工具需经淬火并低温回火使硬度提高到60~63HRC,这是因为内部组织由淬火之前的粒状珠光体转变为淬火加低温回火后的回火马氏体。同一种材料热处理工艺不一样其性能差别很大。热处理工艺(或制度)选择要根据材料的成份,材料内部组织的变化依赖于材料热处理及其它热加工工艺,材料性能的变化又取决于材料的内部组织变化,材料成份-加工工艺-组织结构-材料性能这四者相互依成的关系贯穿在材料加工的全过程之中。

微观热处理T10钢

微观组织控制课程实验 学院:机械与汽车工程学院 班级:材控 学号: :

一.实验目的: 本次研究的主要容是退火态T10钢的热处王里工艺及其组织性能的研究。通过观察经过不同预先热处理的退火态T10钢试样的显微组织,以及测量其洛氏硬度、冲击韧性等,分析了不同预先热处理的T10钢试样的组织性能和力学性能。结果表明,正火+等温球化退火为退火态T10 钢的最佳预先热处理工艺; 不同预先热处理所得到的组织效果会遗传到最终的组织中; 预先热处理为正火+普通球化退火和等温球化退火的退火态T10钢试样,经过水淬和低温回火后,发生了脆性转变。 T10钢的热处理工艺及组织性能,通过对经过不同预备热处理的T10钢的微观组织分析及力学性能分析,探寻在热处理过程中,不同预先热处理对钢的组织及性能的影响规律,在此研究基础上,对现在实际生产中的一般热处理工艺进行优化,以达到最好的效果。 二:实验方法 T10钢的概述:目前常用的碳素工具钢有T8、T10、T12,其中T10用量最多。T10钢优点是可加工性好,来源容易;但淬透性低、耐磨性一般、淬火变形大。因钢中含合金元素微量,耐回火性差,硬化层浅,因而承载能力有限。虽有较高的硬度和耐磨性,但小截面工件韧性不足,大截面工件有残存网状碳化物倾向。T10钢在淬火加热(通常达800℃)时不致于过热,淬火后钢中有过剩未溶碳化物,所以比T8钢具有更高的耐磨性,但淬火变形收缩明显。由于淬透性差,硬化层往往只有1.5~5mm;一般采用220~250℃回火时综合性能较佳。热处理时变形比较大,故只适宜制造小尺寸、形状简单、受轻载荷的模具。 T10钢的成分: ,X:碳的千分数) 碳 C :0.95~1.04(T X 硅 Si:≤0.35 锰 Mn:≤0.40 硫 S :≤0.020 磷 P :≤0.030 铬 Cr:允许残余含量≤0.25≤0.10(制造铅浴淬火钢丝时) 镍 Ni:允许残余含量≤0.20≤0.12(制造铅浴淬火钢丝时) 铜 Cu:允许残余含量≤0.30≤0.20(制造铅浴淬火钢丝时) 热处理通常分为3步进行:加热、保温和冷却。钢的热处理过程是把钢加热到临界温度以上,进行转变,转变完成后通过水冷、空冷或者油冷的方式冷却,来获得自己所需要的显微组织和力学性能。加热时形成的奥氏体的化学成分、均匀化程度、品粒大小以及加热后未溶入奥氏体中碳化物等过剩相的数量和分布状况,直接影响钢在冷却后的组织性能。 以下是铁碳合金相图。

号钢热处理工艺

号钢热处理工艺 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

1 45号钢要求硬度HRC40-50,是不是要淬火+低温回火 换算成布氏硬度大约是380~470HB,根据一般热处理规范,热处理制度与硬度关系大致如下: 淬火温度:840℃水淬 回火温度:150℃回火,硬度约为57HRC;200℃回火,硬度约为55HRC;250℃回火,硬度约为53HRC;300℃回火,硬度约为48HRC;350℃回火,硬度约为45HRC;400℃回火,硬度约为43HRC;500 ℃回火,硬度约为33HRC;600℃回火,硬度约为20HRC 一般情况下热处理工艺都指标准范围内中间成分,且热处理温度都存在一个调整范围,如成分在范围内存在偏差,可以相应调整淬火温度和回火温度 2 1.临界温度指钢材的奥氏体转变温度。不同含量的钢材有着不同的临界点,但临界点有着一个范围内的浮动,所以下临界点温度指的就是奥氏体转变的最低温度。 2. 常用碳钢的临界点 钢号临界点 (℃) 20钢 735-855 (℃) 45钢 724-780 (℃) T8钢 730 -770(℃) T12钢 730-820 (℃) 3 20Cr,40Cr,35CrMo,40CrMo,42CrMo:正火温度850-900℃,45号钢正火温度850℃左右。 4 20CrMnTi Ac1 Ac3 Ar1 Ar3 740 825 680 730 5

Cr12MoV热处理知识 Cr12MoV钢是高碳高铬莱氏体钢,常用于冷作模具,含碳量比Cr12钢低。该钢具有高的淬透性,截面300mm以下可以完全淬透,淬火时体积变化也比Cr12钢要小。 其热处理制度为:钢棒与锻件960℃空冷 + 700~720℃回火,空冷。 最终热处理工艺: 1、淬火: 第一次预热:300~500℃, 第二次预热840~860℃; 淬火温度:1020~1050℃; 冷却介质:油,介质温度:20~60℃, 冷却至油温;随后,空冷,HRC=60~63。 2、回火: 经过以下淬火工艺,可以达到降低硬度的作用,具体回火工艺如下: 加热温度400~425℃,得到HRC=57~59。 说明:在480--520度之间回火正好是这种钢材的脆性回火区,在这个区间回火容易使模具出现崩刃。最为理想的回火区间在380--400℃,这个区间回火,韧性最好,并且有良好的耐磨性。如果淬火后,采用深冷处理(理想的温度是零下120)与中温回火相结合,会得到良好使用效果和高寿命。Cr12MoV的回火脆性温度范围在325~375℃。 CR12MoV380-400回火后硬度在56-58HRC做冷冲模冲韧性好的材料具有不易开裂的优点,特别是在原材料质量不是很好的情况下,用此方法经济实惠。 Cr12MoV 分级淬火工艺:

金属热处理工艺学课后习题答案及资料

1.热处理工艺:通过加热,保温和冷却的方法使金属和合金内部组织结构发生变化,以获得工件使用性能所要求的组织结构,这种技术称为热处理工艺。 2.热处理工艺的分类:(1)普通热处理(退火、正火、回火、淬火)(2)化学热处理(3)表面热处理(3)复合热处理 3.由炉内热源把热量传给工件表面的过程,可以借辐射,对流,传导等方式实现,工件表面获得热量以后向内部的传递过程,则靠热传导方式。 4.影响热处理工件加热的因素:(1)加热方式的影响,加热速度按随炉加热、预热加热、到温入炉加热、高温入炉加热的方向依次增大;(2)加热介质及工件放置方式的影响:①加热介质的影响;②工件在炉内排布方式的影响直接影响热量传递的通道;③工件本身的影响:工件的几何形状、表面积与体积之比以及工件材料的物理性质等直接影响工件内部的热量传递及温度场。 5.金属和合金在不同介质中加热时常见的化学反应有氧化,脱碳;物理作用有脱气,合金元素的蒸发等。 6.脱碳:钢在加热时不仅表面发生氧化,形成氧化铁,而且钢中的碳也会和气氛作用,使钢的表面失去一部分碳,含碳量降低,这种现象称为脱碳钢脱碳的过程和脱碳层的组织特点: ①钢件表面的碳与炉气发生化学反应(脱碳反应),形成含碳气体逸出表面, 使表面碳浓度降低②由于表面碳浓度的降低,工件表面与内部发生浓度差,从而发生内部的碳向表面扩散的过程。 半脱碳层组织特点;自表面到中心组织依次为珠光体加铁素体逐渐过渡到珠光体,再至相当于该钢件未脱碳时的退火组织。(F+P—P+C—退火组织) 全脱碳层组织特点:表面为单一的铁素体区,向里为铁素体加珠光体逐渐过渡到相当于钢原始含碳量缓冷组织 在强氧化性气体中加热时,表面脱碳与表面氧化往往同时发生。在一般情况下,表面脱碳现象比氧化现象更易发生,特别是含碳量高的钢。 7.碳势:即纯铁在一定温度下于加热炉气中加热时达到既不增碳也不脱碳并与炉气保持平衡时表面的含碳量。 8.退火:将组织偏离平衡状态的金属或合金加热到适当的温度,保持一定时间,然后缓慢冷却以达到接近平衡状态组织的热处理工艺称为退火。退火的目的在于均匀化学成分,改善机械性能及工艺性能,消除或减少内应力,并为零件最终热处理准备合适的内部组织。 9.钢件退火工艺按加热温度分类:(1)在临界温度以上的退火,又称相变重结晶退火,包括完全退火,不完全退火。扩散退火和球化退火。(2)在临界温度以下的退火,包括软化退火,再结晶退火及去应力退火。按冷却方式可分为连续冷却退火及等温退火。 10.正火:是将钢材或钢件加热到Ac3(或Accm)以上适当温度,保温适当时间后在空气中冷却,得到珠光体类组织的热处理工艺。目的是获得一定的硬度,细化晶粒,并获得比较均匀的组织和性能。 11.扩散退火: 将金属铸锭,铸件或锻坯,在略低于固相线的温度下长期加热,消除或减少化学成分偏析及显微组织(枝晶)的不均匀性,以达到均匀化目的的热处理工艺称为扩散退火,又称均匀化退火。 12.完全退火:将钢件或钢材加热到Ac3点以上,使之完全奥氏体化,然后缓慢冷却,获得接近于平衡组织的热处理工艺称为完全退火。

金属热处理原理复习参考

《金属热处理原理及工艺》习题一 (参考答案) 1.金属固态相变有哪些主要特征?哪些因素构成了相变阻力? 主要特征:①界面能-惯习面 ②界面能-位向关系 ③弹性应变能 ④缺陷的影响 ⑤原子迁移率低 ⑥有亚稳过渡相形成 相变阻力:界面能+弹性应变能。 2.固态相变的形核位置有哪些?为什么非均匀形核成为固态相变的主要形核方式? 均匀形核、晶界形核(界面、界棱、界隅)、位错、空位等。 原因:1)固态下原子激活能大,均匀形核率低; 2)非均匀形核降低了临界形核功,提供补充能量。 3.试计算奥氏体含2.11%的碳(wt%)时,平均几个γ-Fe晶胞才有一个碳原子? 设n个晶胞有一个碳原子: = n .2 48 4.以共析钢为例,说明奥氏体是怎样形成的。并讨论为什么在铁素体消失的瞬间,还有 部分渗碳体未溶解? 奥氏体形成驱动力:奥氏体与珠光体自由能差值,转变通过扩散进行,分以下4个阶段: 1)奥氏体核在铁素体和渗碳体交界处通过C原子扩散形成; 2)奥氏体核通过渗碳体溶解、C在奥氏体中扩散以及在奥氏体两侧边界向铁素体、渗碳体推移进行;

3)渗碳体溶解; 4)奥氏体均匀化。 铁素体消失的瞬间,还有部分渗碳体未溶解的原因:奥氏体/渗碳体界面处的碳浓度差远远大于奥氏体/铁素体界面处的浓度差,所以只需溶解一小部分渗碳体就可以使其相界面处的奥氏体达到饱和,而必须溶解大量的铁素体才能使其相界面处奥氏体的碳浓度趋于平衡。故在共析钢中总是铁素体先消失,有剩余渗碳体残留下来。 5.快速加热时奥氏体的形成与恒温下的奥氏体形成对比,有哪些不同?为什么? ①快速加热A形成是在一定温度范围内形成。 ②加热速度越快,A晶粒越细小,但易长大。 ③随加热速度加快,A成分不均匀性增大。 6.什么叫组织遗传?如果淬火过热,应如何返修? 组织遗传:相变后,新相仍保持旧相晶粒的大小和形状。 返修:1)中速加热; 2)采用快速或慢速加热到高于临界点150~200℃,使粗晶粒通过再结晶细化; 3)先进行一次退火以获得平衡组织,然后再进行加热。 7.试计算奥氏体八面体间隙大小。 8.试讨论Fe-Fe3C状态图所给出临界点与实际加热冷却时临界点的关系。 在平衡点有ΔGv=0,实际加热过程中过冷(热)度提供了相变的驱动力。且随着加热温度或加热速度的提高,相变临界点升高;随冷却温度或冷却速度的降低,临界点降低。有A C1>A1>A r1、A C3>A3>A r3、A Ccm>A cm>A rcm。

42CrMo钢锻件热处理工艺

42CrMo钢锻件热处理工艺 42CrMo钢锻件,锻后要求进行调质处理。因其截面尺寸相差悬殊,水淬开裂倾向较大,油淬后大截面部位的淬火硬度又偏低,金相组织与力学性能不合格的情况时有发生,直接影响了曲轴疲劳强度及整机使用寿命。 1、淬火工艺 2、淬火880℃,水冷、油冷 3、调质硬度 调质以后的硬度大概在HRC32-36之间, 150C回火--55HRC 200C回火--53HRC [5][6] 300C回火--51HRC 400C回火--43HRC 500C回火--34HRC 550C回火--32HRC 600C回火--28HRC 650C回火--24HRC 4、具有高强度和高屈服点,综合力学性能比40Cr要好。冷变形塑性和切削性 均属中等,过热敏感性小,但有回火脆性倾向及白点敏感性。一般在调质状态下使用 5、采用水溶性淬火介质淬火工艺。为保证淬火液的正常使用,须对淬火液温度 进行严格的控制。淬火介质的逆溶点为70℃,最佳使用温度为(30~60)℃。 将淬火液温度必须始终控制在工艺要求的范围内(见图4)。 6、 工艺的确定及生产应用 根据有关资料,我们用正交试验方法对连杆热处理工艺参数进行了优选,确定

出比较适宜的介质浓度为8—20浓度为12%(可根据工件的大小、厚薄调整浓度在8~12),并在此基础上,经过补充试验确结果表明,连杆与曲轴的淬火硬度均达到或超过了45HRC,与原来用油淬工艺相比,淬火硬度提高(5~10)HRC。金相检查表明,回火后的组织状态较油淬有明显的改善,故在强度相同的情况下,冲击韧度比油淬有了大幅度提高,由原来用油淬的80~100J/cm2提高到平均120J/cm2以上,力学性能与硬度的一次交检合格率分别达到100%和95%。不仅淬火效果好,产品合格率高,而且淬火时无烟气,改善了生产环境。对解决42CrMo等合金钢锻件“水淬开裂,油淬不硬”问题效果显著,并且,使用浓度低,粘度小,淬火时带出量少,消耗费用仅为油淬的50%一60%,可大大减少生产费用及不良品的损失费用。 7、42CrMo钢的调质处理主要事项 ①工件从加热炉转移到冷却槽速度缓慢,工件入水的温度已降到低于Ar3 临界点,产生部分分解,工件得到不完全淬火组织,达不到硬度要求。 所以小零件冷却液要讲究速度,大工件予冷要掌握时间。 ②②工件装炉量要合理,以1~2层为宜,工件相互重叠造成加热不均匀, 导致硬度不匀。 ③工件入水排列应保持一定距离,过密使工件近处蒸气膜破裂受阻,造成 工件接近面硬度偏低。 ④开炉淬火,不能一口气淬完,应视炉温下降程度,中途闭炉重新升温, 以便前后工件淬后硬度一致。 ⑤要注意冷却液的温度,冷却液不能有油污、泥浆等杂质,不然,会出现 硬度不足或不均匀现象。 ⑥未经加工毛坯调质,硬度不会均匀,如要得到好的调质质量,毛坯应粗 车,棒料要锻打。 ⑦严把质量关,淬火后硬度偏低1~3个单位,可以调整回火温度来达到硬 度要求。但淬火后工件硬度过低,有的甚至只有HRC25~35,必须重新淬 火,绝不能只施以中温或低温回火以达到图纸要求完事,不然,失去了 调质的意义,并有可能产生严重的后果。 8、铬(Cr):在钢中铁和碳形成碳化物,并能部分溶入固溶体中,并有改善高

锻件热处理报告

Forging Heat Treatment Report 锻件热处理记录报告 Reporter(操作者):Trier(检查员):Quality Inspection Section stamp(质检章):2014年8月2日

受压元件(锻件) 产品质量证明书 Quality Certificate of Forging 锻件名称:锻件、支撑法兰、法兰盖、外筒法兰Forging name: 锻件编号:F14-132~137 Forging serial number: 质量保证师印章: Quality Assurance Engineer Stamp: 法定代表人印章: Lagal Representative Stamp: 制造单位:大石桥市石化机械制造厂Manufacturer:Dashiqiaoshi Shihuajixie Duanzaochang

锻件产品合格证质量检验报告Qualification Certificate of Forging Array法兰盖、外筒法兰、侧法兰ASMEⅡPARTA- 锻件名称:锻件、支撑法制造标准:2010ED+2011ADD/SA182M Forging Name Fabrication Standard 批件批(件)号:201408161 锻件级别:Ⅲ Forging Lot(piece)number Forging Class 批件量:7件钢号:316 Lot(piece)Quantity Steel Designation 订货单位:辽阳科林仪表有限公司出厂日期:2014年8月21日 The purchaser The date of Delivery 该批(件)锻件经质量检验,符合《固定式 压力容器安全技术监察规程》、设计图样和行业 标准的要求。 质量检验员签字2014年8月21日 Inspector Signature

常用钢材热处理工艺参数

热处理工艺规程B/Z61.012-95 (工艺参数)

2012年10月15日

目录 1.主题内容与适用范围 (1) 2.常用钢淬火、回火温度 (1) 2.1要求综合性能的钢种 (1) 2.2要求淬硬的钢种 (4) 2.3要求渗碳的钢种 (6) 2.4几点说明 (6) 3.常用钢正火、回火及退火温度 (7) 3.1要求综合性能的钢种 (7) 3.2其它钢种 (8) 3.3几点说明 (8) 4.常用钢去应力温度 (10) 5.各种热处理工序加热、冷却范围 (12) 5.1淬火……………………………………………………………………………………………1 2 5.2 正火及退火 (14) 5.3回火、时效及去应力 (15) 5.4工艺规范的几点说明 (16)

6.化学热处理工艺规范 (17) 6.1氮化 (17) 6.2渗碳 (20) 7.锻模热处理工艺规范 (22) 7.1锻模及胎模 (22) 7.2切边模 (24) 7.3锻模热处理注意事项 (25) 8.有色金属热处理工艺规范 (26) 8.1铝合金的热处理 (26) 8.2铜及铜合金 (26) 9.几种钢锻后防白点工艺规范 (27) 9.1第Ⅰ组钢 (27) 9.2第Ⅱ组钢 (28) 热处理工艺规程(工艺参数)

1.主题内容与适用范围 本标准为“热处理工艺规程”(工艺参数),它主要以企业标准《金属材料技术条件》B/HJ-93年版所涉及的金属材料和技术要求为依据(不包括高温合金),并收集了我公司生产常用的工具、模具及工艺装备用的金属材料。 本标准适用于汽轮机、燃气轮机产品零件的热处理生产。 2.常用钢淬火、回火温度 2.1 要求综合性能的钢种: 表1