肉毒杆菌的作用机制

肉毒杆菌的作用机制

肉毒毒素(Botulinum Toxin,BOTOX)的美容作用风靡全球,了解其对人体的作用机制有助于分析患者及类似病例的情况。

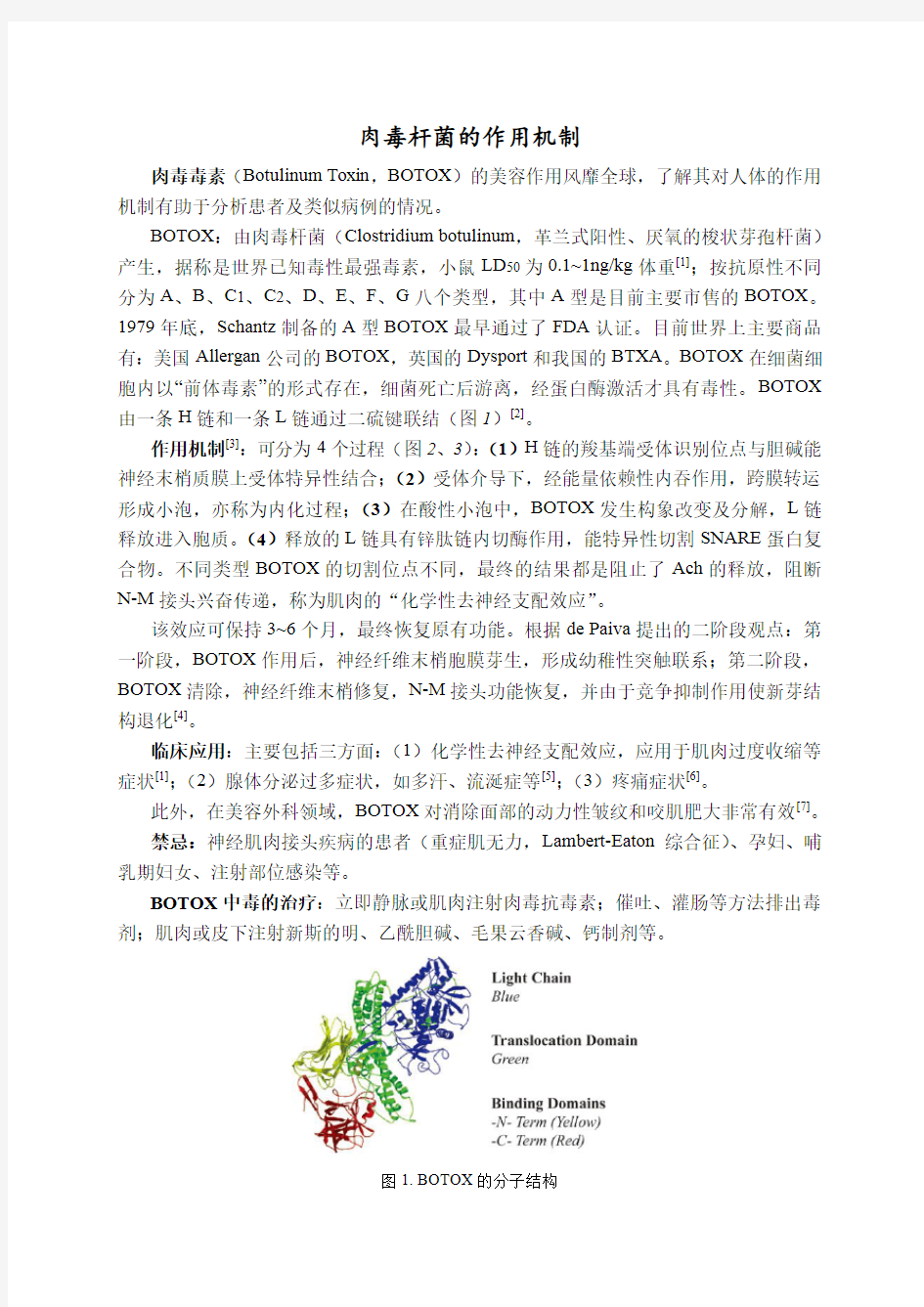

BOTOX:由肉毒杆菌(Clostridium botulinum,革兰式阳性、厌氧的梭状芽孢杆菌)产生,据称是世界已知毒性最强毒素,小鼠LD50为0.1~1ng/kg体重[1];按抗原性不同分为A、B、C1、C2、D、E、F、G八个类型,其中A型是目前主要市售的BOTOX。1979年底,Schantz制备的A型BOTOX最早通过了FDA认证。目前世界上主要商品有:美国Allergan公司的BOTOX,英国的Dysport和我国的BTXA。BOTOX在细菌细胞内以“前体毒素”的形式存在,细菌死亡后游离,经蛋白酶激活才具有毒性。BOTOX 由一条H链和一条L链通过二硫键联结(图1)[2]。

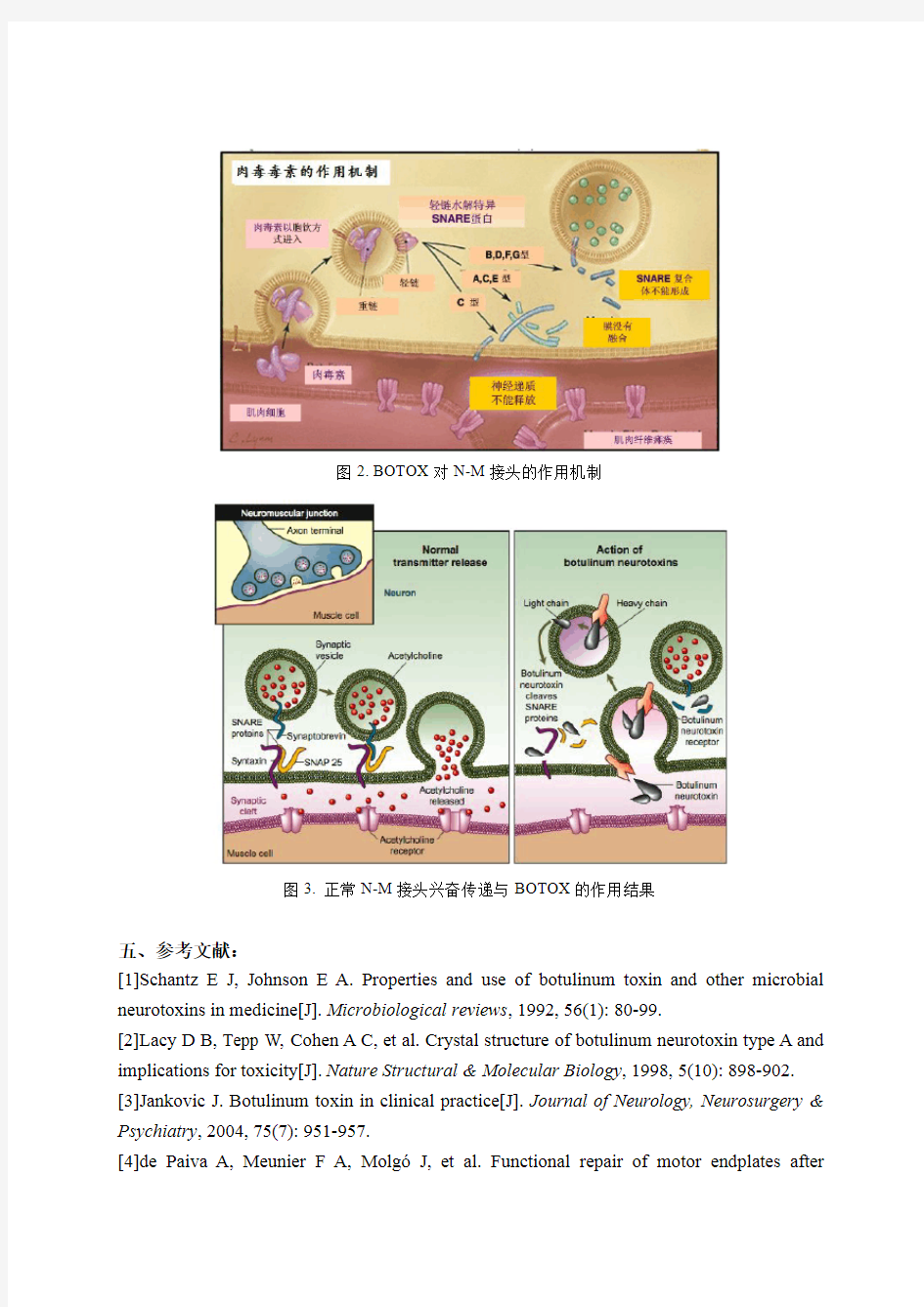

作用机制[3]:可分为4个过程(图2、3):(1)H链的羧基端受体识别位点与胆碱能神经末梢质膜上受体特异性结合;(2)受体介导下,经能量依赖性内吞作用,跨膜转运形成小泡,亦称为内化过程;(3)在酸性小泡中,BOTOX发生构象改变及分解,L链释放进入胞质。(4)释放的L链具有锌肽链内切酶作用,能特异性切割SNARE蛋白复合物。不同类型BOTOX的切割位点不同,最终的结果都是阻止了Ach的释放,阻断N-M接头兴奋传递,称为肌肉的“化学性去神经支配效应”。

该效应可保持3~6个月,最终恢复原有功能。根据de Paiva提出的二阶段观点:第一阶段,BOTOX作用后,神经纤维末梢胞膜芽生,形成幼稚性突触联系;第二阶段,BOTOX清除,神经纤维末梢修复,N-M接头功能恢复,并由于竞争抑制作用使新芽结构退化[4]。

临床应用:主要包括三方面:(1)化学性去神经支配效应,应用于肌肉过度收缩等症状[1];(2)腺体分泌过多症状,如多汗、流涎症等[5];(3)疼痛症状[6]。

此外,在美容外科领域,BOTOX对消除面部的动力性皱纹和咬肌肥大非常有效[7]。

禁忌:神经肌肉接头疾病的患者(重症肌无力,Lambert-Eaton综合征)、孕妇、哺乳期妇女、注射部位感染等。

BOTOX中毒的治疗:立即静脉或肌肉注射肉毒抗毒素;催吐、灌肠等方法排出毒剂;肌肉或皮下注射新斯的明、乙酰胆碱、毛果云香碱、钙制剂等。

图1.BOTOX的分子结构

图2.BOTOX对N-M接头的作用机制

图3.正常N-M接头兴奋传递与BOTOX的作用结果

五、参考文献:

[1]Schantz E J,Johnson E A.Properties and use of botulinum toxin and other microbial neurotoxins in medicine[J].Microbiological reviews,1992,56(1):80-99.

[2]Lacy D B,Tepp W,Cohen A C,et al.Crystal structure of botulinum neurotoxin type A and implications for toxicity[J].Nature Structural&Molecular Biology,1998,5(10):898-902. [3]Jankovic J.Botulinum toxin in clinical practice[J].Journal of Neurology,Neurosurgery& Psychiatry,2004,75(7):951-957.

[4]de Paiva A,Meunier F A,MolgóJ,et al.Functional repair of motor endplates after

botulinum neurotoxin type A poisoning:biphasic switch of synaptic activity between nerve sprouts and their parent terminals[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,1999, 96(6):3200-3205.

[5]Suskind D L,Tilton A.Clinical Study of Botulinum-A Toxin in the Treatment of Sialorrhea in Children With Cerebral Palsy[J].The Laryngoscope,2002,112(1):73-81.

[6]Aoki K R.Review of a proposed mechanism for the antinociceptive action of botulinum toxin type A[J].Neurotoxicology,2005,26(5):785-793.

[7]Becker-Wegerich P,Rauch L,Ruzicka T.Botulinum toxin A in the therapy of mimic facial lines[J].Clinical and experimental dermatology,2001,26(7):619-630.

1-江苏省肉毒毒素注射技术管理规范(试行)

江苏省肉毒毒素注射技术管理规范(试行) 为规范肉毒毒素注射技术的临床应用,保证医疗质量和医疗安全,制定本规范。本规范为医疗技术临床应用能力审核机构对医疗机构申请开展该项技术进行审核的依据,是医疗机构及其医师开展此技术的最低要求。 本规范所称的肉毒毒素注射技术是指应用获得国家食品药品监督管理局(SFDA)批准的A型肉毒毒素,通过向3岁以上患者的特定部位注射肉毒毒素改变局部肌肉收缩状态以达到治疗肌张力障碍及痉挛等相关疾病的诊疗技术。 一、医疗机构基本要求 (一)医疗机构开展肉毒毒素注射技术必须与其功能和任务相适应。 (二)二级乙等及以上综合医院或康复专科医院,有卫生行政部门核准登记的神经内科或康复医学科诊疗科目,有重症监护病房。 (三)每年可完成肉毒毒素注射技术30例以上,开展该项技术的科室床位不少于20张。近三年无与该项技术临床应用相关负主要责任的医疗事故或不良事件记录。 (四)医院设有由医学、法学、伦理学等方面专家组成的临床应用伦理委员会,伦理委员会工作制度健全、审查规范。 (五)有符合要求的单独治疗室 1、有移动或固定紫外线消毒设备。 2、能够进行心、肺、脑复苏抢救,有氧气通道、麻醉机、

除颤仪、吸引器等必要的急救设备,配有必备的抢救药品。 (七)其他辅助科室和设备 1、检验科:能够满足常规的化验检查,包括三大常规、生化(肝肾功能)、出凝血时间或凝血酶原时间等。 2、肌电图室:能够进行常规肌电图检查。 (八)有至少2名具有肉毒毒素注射技术临床应用能力的本院在职医师,并均具有主治医师或以上专业技术职务任职资格,有经过肉毒毒素注射技术、神经内科及康复科相关知识和技能培训并考核合格的、与开展本技术相适应的其他专业技术人员。 二、人员基本要求 (一)实施肉毒毒素注射技术的医师 1、取得《医师执业证书》,执业范围为内科或康复医学专业,第一执业地点为申请单位。 2、有5年以上神经内科或康复医学科临床工作经验,具有主治医师或以上专业技术职务任职资格。 3、近3年作为术者完成肉毒毒素注射技术30例以上。 4、经过省级或以上卫生行政部门认定的肉毒毒素注射技术培训基地系统培训并考核合格。 5、每个医疗机构开展该项技术的医师不少于2名。 (二)其他相关卫生专业技术人员 经过肉毒毒素注射技术相关专业系统培训并考核合格。 三、技术管理基本要求 (一)严格遵守相关技术操作规范和诊疗指南,根据患者病情、可选择的治疗方案等因素综合判断治疗措施,因病施治,合

卤代芳烃的毒性

卤代芳烃的毒性 第九章卤代芳烃的毒性 第一节卤代有机化合物 一、卤代作用 在陆生和淡水水生生物中很少见到以共价结合的卤素作为必要的组分而存在,但甲状腺素中有共价键 结合的碘。 卤离子易于同碳原子结合,尤其是不饱和碳原子,可改变分子的特性。: (1) 增加分子量、比重、熔点和沸点,降低蒸汽压 (2) 增加混合物的稳定性。C-X比C-H结合更强。 二、卤代有机化合物的环境行为 联苯类: ClCl ClCl ClCl 联苯3,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯 呋喃: ClClO ClClOO 呋喃二苯并呋喃 2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃(2,3,7,8-TCDF) 二噁英: OOOClCl ClClOOO

对-二噁英二苯并二噁英 2,3,7,8-四氯代二苯并二噁英(2,3,7,8-TCDD)有机卤化物水溶性很差。卤化程度越高,水溶性越差。但可与其他非极性物质混溶,即有机卤化物是 亲脂的。易于转移到脂肪组织中储存而很少参与生物转化和排泄过程。 持久性和亲脂性是生物浓缩的主要决定因素,而水溶性和挥发性是在环境中迁移的决定因素。 在水生和海洋环境中,一些低氯代或对位氯代的同系物可溶于水或挥发到大气中,而高氯代的同系物 则附在颗粒物上,并沉降。 PCBs在环境中的迁移转化行为 1、在大气中的转移 PCBs污染最初是在赤道至中纬度地区,然而目前在北极和其他遥远地区都发现了PCB,这其中大气 传输的作用不可忽视。大气:高挥发性的卤代物迅速扩散,低或中等挥发性卤代物被短距离输送或存留 在其他物质中相当时间。 在大气中的损失途径主要有两条: (1)直接光解和与OH、NO3等自由基以及O3作用。尤其是OH自由基,估计全世界每年约有0.6%的 PCBs由于OH基反应而消失。 (2)雨水冲洗和干湿沉降。实现从大气向水体或土壤的转移。 2、在土壤中的迁移 土壤中PCBs主要来源于颗粒沉降,有少量来源于污泥作肥料,填埋场的渗漏以及在农药配方中使用

第九章卤代芳烃的毒性

第九章卤代芳烃的毒性 第一节卤代有机化合物 一、卤代作用 在陆生和淡水水生生物中很少见到以共价结合的卤素作为必要的组分而存在,但甲状腺素中有共价键结合的碘。 卤离子易于同碳原子结合,尤其是不饱和碳原子,可改变分子的特性。: (1)增加分子量、比重、熔点和沸点,降低蒸汽压 (2)增加混合物的稳定性。C-X比C-H结合更强。 二、卤代有机化合物的环境行为 联苯类: Cl Cl Cl Cl Cl Cl 联苯3,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯 呋喃: O O O Cl Cl Cl Cl 呋喃二苯并呋喃2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃(2,3,7,8-TCDF) 二噁英: O O O O O O Cl Cl Cl Cl 对-二噁英二苯并二噁英2,3,7,8-四氯代二苯并二噁英(2,3,7,8-TCDD)有机卤化物水溶性很差。卤化程度越高,水溶性越差。但可与其他非极性物质混溶,即有机卤化物是亲脂的。易于转移到脂肪组织中储存而很少参与生物转化和排泄过程。 持久性和亲脂性是生物浓缩的主要决定因素,而水溶性和挥发性是在环境中迁移的决定因素。 在水生和海洋环境中,一些低氯代或对位氯代的同系物可溶于水或挥发到大气中,而高氯代的同系物则附在颗粒物上,并沉降。 PCBs在环境中的迁移转化行为 1、在大气中的转移 PCBs污染最初是在赤道至中纬度地区,然而目前在北极和其他遥远地区都发现了PCB,这其中大气传输的作用不可忽视。大气:高挥发性的卤代物迅速扩散,低或中等挥发性卤代物被短距离输送或存留在其他物质中相当时间。 在大气中的损失途径主要有两条: (1)直接光解和与OH、NO3等自由基以及O3作用。尤其是OH自由基,估计全世界每年约有0.6%的PCBs由于OH基反应而消失。

新型二恶英类卤代芳烃的研究

#综述# 收稿日期:2006-11-28 基金项目:新乡医学院高学历人才科研启动基金资助 作者简介:杨志军(1972-),男,河南省南乐县人,博士,讲师,主要从事有毒有机污染物的分离分析研究。 新型二口 恶英类卤代芳烃研究进展 杨志军1,梁鑫淼 2 (1.新乡医学院化学教研室,河南 新乡 453003;2.中国科学院大连化学物理研究所1803组,辽宁 大连 116023) 摘要: 许多卤代芳烃化合物具有类似于二口恶英类化合物的结构和性质,都属于持久性有机污染物,其毒性对环境和人类健康存在潜在的危害。作者对部分新型二口恶英类卤代芳烃化合物的性质、环境行为、分离分析方法等进行了详细评述。 关键词: 二口恶英类卤代芳烃;化学表征;毒性 中图分类号:X 708 文献标识码:A 文章编号:1004-7239(2007)01-0099-04 Advance i n ne w types of di o xi n -li k e arom atic halides YANG Zh-i jun 1,L I A NG X in -m i a o 2 (1.D e p ar t m ent of Che m istry,X i nx iang M edical Co llege ,X inx iang 453003,China;2.G roup 1803,D a lian Institute of Che m ical and Phy sics ,Chinese A cad e m y of Sciences ,D alian 116023,China) Abstrac t : The structures and prope rties o fm any po lyha l ogena ted arom atic hydrocarbons are s i m il ar w ith d i ox i n -like co m-pounds ,wh i ch have potential threatens to env iron m ent and hu m an hea lth as persistent organ ic poll utants because of t he ir tox ic-i ty .In th i s paper ,the properties ,env iron m ental behav i o rs ,separa ti on and analysism ethods of som e ne w types o f d i ox i n -li ke aro -m atic ha li des are rev i ew ed i n deta i.l K ey word s : d i ox i n -li ke aro m a tic ha li des ;che m i ca l character i zati on ;t ox ic it y 由于多氯代二苯并二口 恶英/二苯并呋喃(po ly -chlorinated d i b enzo -p -diox ins/d i b enzo f u rans ,PCDD / Fs)、多氯联苯(polych l o rinated biphenyls ,PCB s)已成为公认的典型持久性有机污染物(persistent or -ganic po ll u tants ,POPs),因此,近年来有关PCDD /Fs 、PCBs 的相关研究相对比较多。进入人体内的二 口 恶英大多蓄积在肝脏和脂肪组织中, 因而危害极大。 二口 恶英类环境污染物不仅具有致癌性,且具有免疫和生殖毒性,作为内分泌干扰物可以造成雄性生物雌性化。如果长期低剂量暴露就可以使得其在人体内蓄积,从而可能造成严重的身体损害。即使在很微量的情况下,长期摄取二口 恶英类化合物时也可引 起癌症等顽症。此外,二 口 恶英对人体还会引起皮肤 痤疮、头痛、失聪、忧郁、失眠和新生儿畸形等症,并可能引起诸如染色体损伤、心力衰竭和内分泌失调 等。在其非致癌效应方面,则有神经毒性、免疫抑制、内分泌干扰破坏与生殖毒性等。但是,在环境中除PCDD /Fs 、PCBs 外,还存在种类繁多的未知POPs ,如许多卤代芳烃类化合物,它们都具有类似于二口 恶英类化合物的结构和性质,对环境和人类健 康存在潜在的毒性危害。鉴于其未知性、复杂性和 表征手段的限制,目前此方面的研究还十分有限。其中,特别是一部分结构和性质与二口 恶英类似的卤代芳烃类化合物,其分离分析、对环境和健康的危害 及风险正逐渐成为环境科学、分析化学研究的热点 问题[1] 。 1 部分二口恶英类卤代芳烃 1.1 硫取代的杂环二口 恶英 如果将PCDD /Fs 环上的O 原子换成S 原子,那么得到的化合物分别是多 氯代噻蒽(polychlorinated thianthrenes ,PCTA s)和多氯代二苯并噻吩(po lychlori n ated d i b enzoth i o phenes ,PCDTs),此外还有O 、S 混合的多氯代吩口 恶噻(po l y -chlori n ated phenoxathiins ,PCPAs),它们的结构和性 质与PCDD /Fs 非常相似[2-3]。W iedm ann 等[4] 在城市高速公路隧道的灰尘样品中用HRGC /HR M S 检出了PCDT s ,证明PCDTs 的产生可能与机动车燃料焚烧过程有关,但是没有检出PCTA s 和PCPA s 。这并不能说明PCTA s 和PCPAs 就不存在,而可能与其在样品中含量太小或表征方法手段的限制有关。S i n kkonen 等[2] 研究证明,PCDTs 存在于烟道气、焚烧飞灰、造纸废水、底泥等样品中,从而证实焚烧过程是环境中PCDTs 的主要来源之一,而利用高分辨气相色谱/高分辨质谱(HRGC /HRM S)分析的

第四章 抗感染免疫

第四章抗感染免疫 一、选择题 【A型题】 1.外毒素的感染免疫是依靠抗毒素的哪种作用机制? A.调理作用 B.黏附作用 C.灭活作用 D.清除作用 E.以上都不是 2.用于人工被动免疫的生物制品有: A.菌苗 B.疫苗 C.BCG D.类毒素 E.抗毒素 3.霍乱肠毒素的作用机制是: A.激活肠黏膜腺苷酸环化酶使cAMP增多 B.激活肠黏膜腺苷酸环化酶使cGMP增多 C.抑制肠黏膜腺苷酸环化酶使cAMP减少 D.抑制肠黏膜腺苷酸环化酶使cGMP减少 E.以上都不是 4.正常体液中作用革兰阳性菌的抗菌物质是: A.补体 B.防御素 C.溶菌酶 D.白细胞素 E.血小板素 5.能激活补体旁路途径使之发挥防御作用的物质是: A.外毒素 B.内毒素 C.血浆凝固酶 D.组蛋白 E.酯酶 6.sIgA发挥局部抗感染的作用机制是: A.通过免疫调理作用增强免疫力 B.可激活补体旁路途径 C.直接与病原体结合使之不能定植于黏膜 D.直接破坏病原体使之失活 E.中和病原体的毒素作用 7.通过与补体C3b将细菌和吞噬细胞联结而发挥免疫调理作用的抗体是: A.IgM B.IgA C.IgG D.IgD E.IgE 8.在多数情况下IgG的保护作用大于IgM,其原因是: A.IgG分子小,易入炎症区 B.IgG含量高,作用强 C.IgM无免疫调理作用 D.IgM半衰期短 E.IgG可激活补体

9.溶菌酶不能单独破坏革兰阴性菌的原因主要是由于: A.肽聚糖无五肽桥 B.肽聚糖外有外膜保护 C.肽聚糖为二维构型 D.肽聚糖含量少 E.胞质周围间隙中酶可破坏溶菌酶 10.目前尚无特异的防治内毒素致病的措施,其原因是内毒素: A.作用无组织特异性 B.作用于胞内 C.抗原性弱,不能制成疫苗 D.引起化学性中毒 E.一次产量较大 11.病毒入侵机体后最早产生的具有免疫调节作用的免疫分子是: A.sIgA B.IFN C.中和抗体D.IgM E.补体结合抗体 12.抗病毒感染中起局部免疫作用的抗体是: A.IgG B.IgM C.IgA D.SIgA E.IgE 13.常用于制备病毒灭活疫苗的试剂是: A.氯仿B.乙醚C.酚类D.甲醛E.过氧化氢 14.病毒中和抗体的作用是: A.直接杀伤病毒B.阻止病毒吸附C.阻止病毒核酸转录D.阻止病毒脱壳E.阻止蛋白合成 15.下列哪种病毒感染人体后可获得持久免疫力? A.流感病毒B.单纯疱疹病毒C.腺病毒 D.脊髓灰质炎病毒E.人乳头瘤病毒 16.在以下病毒中,机体内虽有特异性抗体,但仍可感染并发病的是: A.脊髓灰质炎病毒B.单纯疱疹病毒C.流感病毒 D.甲型肝炎病毒E.柯萨奇病毒 17.新生儿血中测出下列哪类抗体可诊断为宫内感染? A.IgG B.IgA C.IgM D.IgE E.IgD 18.病毒感染宿主细胞后,产生特异性杀伤的主要免疫细胞是: A.CD4+T B.CD8+T C.MφD.NK E.中性粒细胞 19.下列哪种抗病毒免疫方式属获得性非特异免疫? A.单核吞噬细胞系统B.补体及病毒抑制物C.生理年龄状态 D.干扰素E.屏障作用 20.病毒感染后无法获得持久免疫力的最重要原因是: A.无病毒血症B.抗原易变异C.表浅感染D.短暂感染E.免疫耐受21.干扰素的特性是: A.无种属特异性B.由宿主基因编码C.能直接发挥抗病毒作用 D.抗病毒作用比特异性抗体强E.需IgG和补体辅助抗病毒 22.一般认为抗病毒免疫效应最强的是: A.干扰素B.病毒抑制物C.IgG抗体D.细胞免疫效应E.IgM中和抗体23.下列哪种病毒不会透过血脑屏障? A.乙脑病毒 B.麻疹毒素 C.乳头瘤病毒 D.可萨奇病毒 E.埃克病毒 24.关于干扰素,下列叙述哪项不正确? A.是一组具有高活性的多功能堂蛋白 B.可由病毒及其它干扰素诱生剂诱生 C.不能由病毒寄生的宿主细胞产生 D.产生后对邻近的细胞可发生作用 E.其作用发生早于抗体 25.关于干扰素的叙述,下列哪项是错误的? A.由宿主细胞基因编码

抗病毒药作用机制及应用范围

抗病毒药作用机制及应用范围 当前全世界SARS累计病例数超过7000例,我国SARS病例数超过5000例。各地医疗机构的SARS治疗方案中都考虑到了抗病毒疗法。国内外的研究已表明,SARS的病原体主要是一种新型冠状病毒,而冠状病毒是RNA病毒。但是我们注意到有的医院在SARS治疗方案中,列入了像更昔洛韦和膦甲酸钠这样只对DNA病毒有效的药物。这样不但会影响疗效,还可能出现不应有的毒性或副作用,而且也会造成药品资源的浪费。本文旨在简要介绍部分抗病毒药的作用机制及应用范围,供选择SARS抗病毒治疗药物时参考。 1、核苷类似物抗病毒药 利巴韦林 利巴韦林(病毒唑)是一种合成的核苷类似物,它可抑制多种RNA和DNA病毒。其作用机制尚未完全确定,并且对不同的病毒作用机制相异。利巴韦林-5'-单磷酸酯能阻断肌苷-5'-单磷酸酯向黄嘌呤核苷-5'-单磷酸酯的转化,并干扰鸟嘌呤核苷酸以及RNA和DNA的合成。利巴韦林-5'-单磷酸酯在某些病毒,也抑制病毒特异性信息RNA的加帽(capping)过程。 此药在儿科主要用于治疗住院婴幼儿呼吸道合胞病毒(RSV)肺炎和毛细支气管炎,用雾化吸入法给药。利巴韦林还被用于治疗青少年的副流感病毒和甲型及乙型流感病毒感染。口服利巴韦林治疗流感无效。但静脉或口服利巴韦林减低了拉沙热病人的病死率,特别是在发病6天以内用药时。另外,用静脉内利巴韦林治疗汉坦病毒引起的出血热肾病综合征和阿根廷出血热,有临床益处。而且已有人建议用口服利巴韦林方法预防刚果-克里米亚出血热。用干扰素与利巴韦林联合治疗慢性丙型肝炎病人,疗效显著优于单独用其中的任何一种药的疗效。上述这些病毒都是RNA病毒。香港和加拿大的研究者已将利巴韦林用于治疗SARS病人,并取得一定疗效,但加拿大研究者报告在一定比例病人引起溶血。 用大剂量口服利巴韦林治疗时,可出现对造血系统的毒性,包括溶血性贫血。利巴韦林有致突变性、致畸性和对胚胎的毒性,所以此药对妊娠妇女禁用;在用此药的病区,如医务人员中有妊娠者,有对胚胎发生毒性的危险。 阿糖腺苷 主要被用于治疗疱疹病毒属的病毒和乙肝病毒等DNA病毒的感染;它通过抑制病毒DNA聚合酶发挥抗病毒作用。其三磷酸酯水溶性差,需在大量液体中静滴,其单磷酸酯水溶性强,可作肌注。但其疗效有限、毒性作用相对大。 阿昔洛韦和伐昔洛韦阿昔洛韦(无环鸟苷)对若干疱疹病毒(均为DNA病毒),包括单纯疱疹病毒1和2型(HSV-1和-2)、水痘-带状疱疹病毒(ZV)和EB病毒的复制有强烈的选择性抑制作用,但对人类巨细胞病毒感染的疗效相对差。伐昔洛韦(valacyclovir)是阿昔洛韦的左旋缬氨

一、项目名称发现致癌性卤代芳烃自由基产生新机制

一、项目名称 发现致癌性卤代芳烃自由基产生新机制 二、提名者及提名意见 提名专家:江桂斌 项目完成人朱本占研究员长期从事自由基化学生物学与环境污染物自由基毒性机理方面的研究,取得了具有独创性和系统性的研究成果,特别是突破了经典羟基自由基产生理论(Fenton反应),发现了一类不依赖于过渡金属离子的卤代醌介导产生羟基自由基,化学发光和重排反应的新型分子机制,首次检测并鉴定了一类新型的以碳为中心的醌自由基,发现卤代醌介导产生的多种活性自由基中间体能诱导产生DNA等生物大分子的氧化损伤,提出五氯酚及其它持久性卤代芳烃污染物致癌的自由基新机制。该项目研究成果丰富和发展了经典羟基自由基产生理论,在有机污染物自由基产生机制和毒性效应研究方面有重要突破,形成了比较系统的理论与方法体系,在国际权威综合性学术期刊《美国科学院院刊》PNAS连续发表五篇相关论文,有关成果被写入经典教科书《Free Radicals in Biology and Medicine》, 多次被Science等期刊作专栏或亮点/封面介绍,入选中科院“十二五”重大科技成果及标志性进展。朱本占研究员应邀担任美国化学会著名毒理学期刊Chem. Res. Toxicol.等多个学术期刊的编委或特约/专刊编辑,并多次在重要国际学术会议如Gordon Conference上做大会/特邀报告;曾获中科院“百人计划”、国家基金委“杰青”和“创新群体”基金支持,终期评估三项皆为“优秀”;荣获中科院“杰出科技成就奖” 和徐元植顺磁共振发展奖励基金“杰出贡献奖”。 提名该项目为国家自然科学奖二等奖。 三、项目简介 自由基,特别是羟基自由基(?OH)的形成机制,在化学、生物医学及环境科学与技术等多项前沿研究领域中均十分重要。本项目属于环境化学与毒理学、物理有机化学等多学科交叉领域。项目完成人长期从事自由基化学与卤代芳香环境污染物分子毒性机理研究,取得以下具有独创性和系统性的研究成果: 1. 突破经典?OH产生理论,发现了一类不同于经典Fenton反应的卤代醌介导的?OH产生新机制,提出五氯酚等卤代芳烃致癌的自由基新机理;首次检测/鉴定了一类新型的碳中心醌自由基,为先前提出的卤代醌诱导的氢过氧化物分解的亲核取代/均裂分解机制提供了直接实验证据;采用新型自由基捕获剂,首次分离纯化了醌碳加合物的自由基形式,建立了ESR自旋捕获与HPLC/MS联用的未知自由基检测鉴定新方法;发现卤代醌介导产生的多种活性自由基能导致DNA损伤。?OH产生新体系和未知自由基鉴定新方法被国内外多个课题组采用,引发并引领了系列后续研究。

卤代芳烃胺基化反应研究进展

卤代芳烃胺基化反应研究进展 摘要:钯催化卤代芳烃胺基化反应是形成CAr-N 的重要方法。以卤代芳烃为线索, 对钯催化偶联胺化反应的研究进展和胺化反应从合成化合物到合成高分子的过渡进行了综述, 介绍了本课题组运用胺化反应合成高性能聚合物聚亚胺酮和聚亚胺醚酮的相关研究。 关键词:卤代芳烃; 钯催化胺化反应; 聚亚胺酮 CAr-N 键普遍存在于生物活性物及药物中,芳胺类化合物广泛用作药物、染料、杀虫剂, 因此含有CAr-N 化合物的合成引起了研究者的兴趣。经典的合成方法有硝化还原法、Ulmann 合成法以及SNAr 合成法。但是这些方法通用性差, 合成步骤多, 化学选择不确定, 需要苛刻的反应条件。所以, 研究者们采用过渡金属催化形成CAr-N 键, 其中钯的效果较好。在过去几年里,因为选择性和官能团兼容性的提高, 钯催化卤代芳烃的胺化已广泛应用于合成芳胺, 并且逐渐发展成一个普遍、可靠和实用的方法[1-4] 。20 世纪初期钯催化的胺化反应实现了从合成化合物到合成高分子的过渡, 2005 年本课题组运用该反应缩聚合成了高相对分子质量的聚亚胺酮, 并实现了聚亚胺酮的功能化[5-12] 。 1 氯代芳烃胺化反应合成化合物 相对于溴代芳烃和碘代芳烃, 氯代芳烃活性低, 但它比相应的溴代芳烃更经济易得。在过去几十年里, 钯催化偶联引起研究者的广泛兴趣, 氯代芳烃的胺化反应的研究取得较好的成绩。目前发现的氯代芳烃胺化反应的催化体系多数使用富电性和大体积的烷基膦以及N 杂环碳烯作为配体。主要配体如下: Beller 等首次实现了氯代芳烃的偶联[ 13] 。Reddy 根据C Cl 的特性, 用富电子和大体积的膦配体( PCy 3或Pi Pr3 ) 使C Cl 断裂, 此配体适用于仲胺和氯代芳烃的偶联( 式1) [ 14] 。配体A、B 不仅能高效地催化仲胺和氯代芳烃的偶联, 也适用于伯烷基胺与邻位有取代的氯代芳烃的反应。脂肪伯胺的胺化活性低, 很难与非活化的氯代芳烃反应。H amann 和Hartw ig 利用大体积配体C 和Pd 的络合物首次成功地催化了两者的反 应( 式2) [ 15] 。Bei 等发现D/ Pd2 ( dba) 3 催化偶联环、链、伯、仲胺与缺电子、富电子氯代芳烃都能得到理想的芳胺化合物( 式3) [ 16]

A 型肉毒毒素临床应用中的副作用

mycin ,vancomycin and cloxacillin for the treatment of Staphylo 2 coccus aureus endocarditis in rats and role of test conditions in this determination [J ].Antimicrob Agents Chemother ,1990,34:234822353. [16]K ennedy S ,Chambers HF.Daptomycin (L Y146032)for preven 2 tion and treatment of experimental aortic valve endocarditis in rab 2bits [J ].Antimicrob Agents Chemother ,1989,33:152221525.[17]Ramos MC ,Grayson ML ,Eliopoulos GM ,Bayer https://www.360docs.net/doc/864490917.html,pari 2 son of daptomycin vancomycin and ampicillin 2gentamicin for treat 2ment of experimental endocarditis caused by penicillin 2resistant Enterococci [J ].Antimicrob Agents Chemother ,1992,36:18642 1869. [18]Lee BL ,Sachdeva M ,Chambers HF.Effect of protein binding of daptomycin on MIC and antibacterial activity [J ].Antimicrob A 2gents Chemother ,1991,35:250522508. [19]Woodworth J R ,Nyhart EH ,Brier G L ,Wolny JD ,Black HR. Single 2dose pharmacokinetics and antibacterial activity of dapto 2 mycin a new lipopeptide antibiotic in healthy volunteers [J ].An 2timicrob Agents Chemother ,1992,36:3182325. [20]Tally FP ,Zeckel M ,Wasilewski MM ,et al.Daptomycin :a nov 2 el agent for Gram 2positive infections [J ].Exp Opin Invest Drugs ,1999,8:122321238. [21]Woodworth J R ,Nyhart EH ,Wolny JD ,Brier G L ,Black HR. Tobramycin and daptomycin disposition when co 2administered to healthy volunteers [J ].J Antimicrob Chemother ,1994,33:6552659. [22]Thibault N ,Grenier L ,Simard M ,Bergeron M G ,Beauchamp D. Protection against gentamicin nephrotoxicity by daptomycin in nephrectomized rats [J ].Life Sci ,1995,56:187721887.[23]Oleson FB ,Berman CL ,K irkpatrick JB ,Regan KS ,Lai JJ ,Tally FP.Once 2daily dosing decreases toxicity of daptomycin [J ].Toxi 2col Sci ,1999,48:322. [24]Oleson FB ,Berman CL ,K irkpatrick JB ,Regan KS ,Lai JJ ,Tally FP.Once 2daily dosing in dogs optimizes daptomycin safety [J ].Antimicrob Agents Chemother ,2000,44:294822953. 中国新药与临床杂志(Chin J New Drugs Clin Rem ),2001年11月,20(6):462-465. A 型肉毒毒素临床应用中的副作用 孟 玲1,林庚庭1,王荫椿2 (1.中国人民解放军117医院,浙江杭州 310004;2.兰州生物制品研究所,甘肃兰州 730046) [收稿日期] 2000207210 [接受日期] 2000210223[作者简介] 孟 玲(19582),女,浙江杭州人,副主任医师, 主要从事神经内科常见病的诊治,尤擅长面肌痉挛、脑血管病的治疗。 [联系人] 孟 玲。Phn :8625712864525875,ext 8206 [关键词] 肉毒毒素类;药物疗法;肌;张力障碍; 斜颈;Meige 综合征;斜视 [摘要] 综述了A 型肉毒毒素(botulinum toxin type A ,B TA )临床应用中(包括局限性与非局限性 肌张力障碍性疾病、斜视及其他眼部疾病等)可能出现的各种副作用。根据文献报道B TA 注射治疗中所引起的副作用轻微、短暂,不留后遗症,更无全身副作用。 [中图分类号] R457.2;R741.05[文献标识码] A [文章编号] 100727669(2001)0620462204 迄今,可用肉毒毒素治疗的神经病学指征急增。该制剂以其化学性去神经作用日益受到神经科学界的重视[1]。自Scott [2]在1979年首次用肉毒毒素(botulinum toxin )治疗斜视获成功后,1989年美国FDA 正式批准肉毒毒素用于斜视、面肌痉挛等治 疗[3],同年我国研制成功A 型肉毒毒素(botulinum toxin type A ,B TA )。1993年开始,北京协和医院 首次用美国产和国产的B TA 局部注射治疗肌张力 障碍取得满意疗效[4]后,该疗法为肌张力障碍性疾病及其他肌肉痉挛性疾患开辟了新的治疗领域,临床适应证日渐增多。现将其临床应用中可能产生的副作用作一概述。 局部性肌张力障碍性疾病1 特发性眼睑痉挛 Frueh 等[5]在1984年首先报告可用A 型肉毒毒素注射治疗眼睑与面肌痉挛。Dutton [6]总结了2295例眼睑痉挛的6069次注射结果,有效率(93.3±6.2)%,75%~100%,痉挛缓解间期(13.4wk ±8.2wk ),5.9~104wk 。常见的副作用包括睑下垂、复视、干眼症、暴露性角膜炎、溢泪等,常在注射后2~3d 出现,1~6wk 逐渐消退。睑下垂的发生率(13.4±4.3)%,因注射上睑轮匝肌时毒素弥散到提上睑肌所致,其发生常与剂量有关,每眼剂量大于25U 更多见,与每个位点的

毒作用机制word版

第四章毒作用机制 外源化学物对生物机体的毒作用主要取决于机体暴露的程度与途径。 *毒物作用过程涉及多个步骤: 接触?吸收?转运?靶部位?分子结构变化,功能紊乱?修复?修复失调?毒性效应 *多数毒物发挥毒性作用至少经历4个过程: 1、经吸收进入机体的毒物通过多种屏障转运至一个或多个靶部位; 2、进入靶部位的终毒物与内源靶分子发生交互作用; 3、毒物引起机体分子、细胞、组织水平功能和结构的紊乱; 4、机体启动不同水平的修复机制应对毒物对机体的作用,当机体修复功能低下或毒物引起的功能和结构紊乱超过机体的修复能力时,机体出现组织坏死、癌症和纤维化等毒性作用。 *阐明毒作用机制具有重要意义: 1、为更清楚地解释描述性毒理学资料、评估特定外源化学物引起有害效应的概率、制定预防策略、设计危害程度较小的药物和工业化学物以及开发对靶生物具有良好选择毒性的杀虫剂等提供理论依据; 2、有利于人们对机体基本生理和生化过程以及人类某些重要疾病病理过程的进一步认识。 大多数毒物的毒作用机制尚未完全阐明。 由于有毒化学物种类和数量较多,不同种类毒物作用机制不同。 *研究毒性机制应明确以下几点: 1、毒性效应是由毒物引起正常细胞发生生理和生化改变的结果. 2、毒性效应的程度除毒物本身外,还与剂量及靶部位有关. 3、靶组织和靶器官具有代偿能力,可超常发挥解毒功能. 4、毒效应包括一般毒性效应和特殊毒性效应研究 *研究中毒机制步骤: 1、整体动物有无毒性 2、找出靶器官、靶组织 3、进一步找出受损的细胞、亚细胞 4、分子水平:DNA、RNA或蛋白质 复杂的毒性机制可涉及多个层次和步骤,毒物被转运到一个或多个靶部位,毒物或代谢产物与内源性靶分子相互作用。毒物引起的靶分子结构改变或功能紊乱超过修复能力或修复本身障碍时,即产生毒性效应机制毒理学(Mechanistic toxicology) 第一节毒物ADME过程和靶器官 毒效应强度取决于:终毒物在其作用靶器官的浓度和持续时间。 靶位点学说:毒物产生毒性作用的位点,称为靶位点。 靶位点:接触污染物的部位;污染物转化、累积部位。 终毒物:是指与内源靶分子(如受体、酶、DNA、微丝蛋白、脂质)反应或严重地改变生物学(微)环境、启动结构和(或)功能改变而表现出毒性的物质。可以是机体接触的化学物原型或其代谢产物,也可以是毒物在体内生物转化过程中生成的活性氧、活性氮或内源性分子。 终毒物在靶分子上的浓度取决于:毒物在靶部位浓度的增减过程的相对有效性,图4-1。 一、从接触部位进入血液循环 (一)毒物的吸收 毒物的吸收:毒物从接触部位进入血液循环的过程。多数毒物透过细胞扩散穿越上皮屏障到达毛细血管。 影响毒物吸收率的因素:与在其吸收表面的浓度有关,主要取决于1)暴露速率2)化学物的溶解度3)暴露部位的面积4)发生吸收过程的上皮特征(如角质厚度)5)上皮下微循环6)毒物理化特性(脂溶性是最重要的理化特性,脂溶性化学物比水溶性的更容易吸收) (二)毒物进入体循环前的消除

肉毒毒素的临床应用

肉毒毒素的临床应用 肉毒毒素的临床应用 毒素有其消极的一面,是人类安全的大敌,但是,以毒攻毒,自古有之。在了解了毒素的结构与功能以及作用机制后,人类开始用毒素来作为有效药物。最明显的例子是肉毒毒素的临床应用。1980年,Scott首次将肉毒毒素注射入人眼肌,治疗斜视,代替了以前的手术治疗,成功纠正了眼位,开始了将其用于治疗人类疾病的探索。1989年,美国食品药品局批准A型肉毒毒素作为新药投产,用以治疗12岁以上人的肌肉紊乱性斜视、偏侧面肌痉挛和眼睑痉挛,还可用于许多其它肌张力障碍和运动失调等疾病的实验性治疗。1993年我国同类产品问世,在国内开辟了一个新的毒素应用领域。 肉毒毒素治疗眼睑痉挛的有效率一般在80%以上,约50%重获正常的或接近正常的视觉功能。用此法治疗后,15%-50%的患者出现上睑下垂、视物模糊复视、局部痛胀感、睑外翻和眼部刺激症状等副作用,但轻微、短暂,且均可恢复。 A型肉毒毒素治疗痉挛性斜颈的有效率为53%-90%,其伴随症状如震颤、肌痛等也得以缓解。起效时间平均为一周,症状改善的期在3个半月,大约持续6周。副作用为注射部位及周围疼痛、颈肌无力、吞咽困难、恶心等,以吞咽困难最常见,多数副作用在停药两周内自愈。当然FDA批准的A型肉毒结晶毒素必须有严格的质量规范。对可以配成药物并用于肌肉注射的A型肉毒毒素,如果使用浓度过高,发生副作用则后果更为严重。 A型肉毒毒素局部注射是目前治疗痉挛性发音困难的最有效的方法。注射点选择声带,声音症状改善率80%-100%,副作用包括短暂的发音弱、声嘶及抽气。 用A型肉毒毒素注射震颤肌肉的4-6个不同解剖学位点。治疗后所有患者功能中等程度或显著改善,67%的患者震颤幅度下降。 还有一些与不自主肌肉震颤有关的其它疾病也可用肉毒毒素治疗,这包括手震颤、喉肌力障碍、因脊髓损伤引起的神经原性膀胱、直肠括约肌痉挛、中风后的肢体肌肉痉挛、多发性硬化症引起的腿痉挛和脑瘫儿童的痉挛状态。肉

A型肉毒毒素在整形外科中的临床应用指南(最新)

A型肉毒毒素在整形外科中的临床应用指 南 为了规范肉毒毒素的使用,中华医学会召开了关于肉毒毒素的使用安全和规范化操作共识会。在适应证和禁忌证注射方法、不良反应等方面进行了专题讨论,达成了初步的共识,为国内A型肉毒毒素在整形外科中的应用提供了初步指导意见。 具体内容包括以下几点: 1.适应证 面部动力性皱纹; 某些部位的肌肉肥大; 某些部位的肌肉张力过大或痉挛; 某些部位的腺体如汗腺分泌过多(注:目前除眉间纹外, 其余部位的注射均属于“标签外”用药,需要告知患者)。 2.禁忌证 过敏者; 重症肌无力或Lambert- Eaton综合征患者; 以注射部位存在感染; 备孕期、孕期哺乳期女性; 威胁生命的重大疾病; 发烧、急性传染病。 3.需谨慎使用的情况 近期使用过氨基糖苷类抗生素(如庆大霉素等)者;

近期使用过抑制凝血的药物(维生素E、阿司匹林及非甾体抗炎药等)者; 依靠面部表情的工作者(如演员等)做面部注射; 依靠发声的工作者(如播音员)做口周注射; 上睑下垂的患者做额部注射; 干眼症的患者做眼周注射; 月经期; 儿童及老年人 4.制剂品牌 目前,我国批准使用的肉毒毒素是中国产的“衡力”牌和美国产的“保妥适” 两者均为A型肉毒毒素,产品分别为50U和100U。其配制浓度和使用方法相近。 5.制剂保存 肉毒毒素冻干粉冷冻保存,配制溶解后立即使用,亦可置于2℃~8℃冰箱4h内用完。 6.制剂配制 使用生理盐水配制肉毒毒素,配制浓度为40~100U/ml,即100U肉毒毒素溶解在1.0-2.5ml的生理盐水中,配制时注意避免产生大量气泡,因为肉毒毒素在空气和液体的交界面上有可能出现结构的改变,从而导致其效力降低。同样的注射剂量,如果使用不同浓度的肉毒毒素,注

肉毒毒素及其在国内外临床上的应用

肉毒毒素及其在国内外临床上的应用 王荫椿 作者单位:中国生物技术集团公司兰州生物制品研究所,兰州 370046 通讯作者:王荫椿,E 2mail :wangyinchun2@biohengli 1com 1989年12月美国食品药品管理局(FDA )批准 注射用A 型肉毒毒素(BOT OX )作为新药上市,是世界上第1个用于临床的微生物毒素。此后,英国(Dysport )、中国(衡力,BTX A )同类产品相继问世,成为当今国际三大知名品牌。昔日闻而生畏的毒素,今日变为治病良药,既是观念上的突破和更新,也开创了微生物毒素用于临床治疗的先河。 肉毒毒素的产生 肉毒毒素是肉毒梭状芽胞杆菌(简称肉毒梭菌)生长、繁殖过程中产生的一种细菌外毒素,根据毒素抗原的不同分为7个型别,即A 、B 、C1、D 、E 、F 、G 。 A 、 B 、E 、F 是人中毒的主要型别,它们能引起病死率极高(20%~40%)的肉毒中毒。由于毒素进入人体的途径不同,可分为食物性肉毒中毒、创伤性肉毒中毒、婴儿肉毒中毒和吸入性肉毒中毒。我国以食物性肉毒中毒为主,新疆等西北省、区每年有多起因进食发酵豆制品(臭豆腐、豆瓣酱)而引起的A 型或B 型肉毒中毒发生,青海、西藏则偶有生食冬藏牛、羊肉所致的E 型肉毒中毒的报道。我国兰州生物制品研究所自20世纪60年代初研制、生产各型肉毒抗毒素以来,对肉毒中毒的救治起到了药物保障作用。 肉毒毒素是迄今已知的最毒的生物毒素之一,1μg 纯毒素可杀死30000只小鼠,人的致死量为011~1μg ,合3000~30000小鼠致死量。也有资料称,1g A 型肉毒结晶毒素能致死100万人。 肉毒毒素的结构和功能 肉毒毒素通常以神经毒素和血凝素复合体(也 称前体毒素)的形式存在。其中神经毒素具有神经毒活性,是致病和起治疗作用的关键成分,血凝素则能保持毒素的三维结构和稳定性。神经毒素开始被 肉毒梭菌合成为单一多肽链,然后被酶(内源性或外 源性)切割为由二硫键连接的双链分子(裂痕毒素),轻链〔L ,相对分子质量(M r )为50000〕是锌肽链内切酶,重链(H ,M r 为100000)则与受体结合,促进轻链内转而发挥其作用。肉毒毒素进入机体后,作用于周围运动神经末梢,通过受体介导的细胞吞噬作用进入靶细胞,完整的肉毒毒素双硫键被切断,轻链进入胞质并按毒素型别分别作用于乙酰胆碱囊泡膜的小突触泡蛋白(B 、D 、F 、G 型)或突触前膜的相关蛋白(A 、E 型)和融合蛋白(C1型)等膜联系/跨膜蛋白,从而影响乙酰胆碱囊泡的锚靠和融合,并抑制突触前膜乙酰胆碱的释放,导致肌肉松弛性麻痹。 近年又发现,A 型肉毒毒素能通过对肌梭的作用,减少I a 纤维的传入,间接影响中枢系统,从而调节感觉反馈。A 型肉毒毒素还能影响传递痛觉的伤害神经元,通过周围和中枢的抗伤害感受作用而发挥止痛效果。 肉毒毒素的临床应用 20世纪70年代初美国旧金山眼科研究所的Scott 医师从肉毒中毒病人最先累及眼外肌,引起视 力模糊、眼睑下垂、瞳孔散大和复视等症状并缓慢恢复的过程中得到启示,与世界著名肉毒毒素专家、美国威斯康星大学食品微生物及毒素学系Schantz 教授合作,在猴实验基础上将肉毒毒素引入眼科疾病治疗,并在1980年首次报告眼外肌注射A 型肉毒毒素替代斜视手术治疗的可能性,此后他和其他临床专家对肉毒毒素的临床效果、副作用及免疫学反应进行了大量的实验研究,并在斜视、眼睑痉挛、面肌痉挛等疾病的治疗中取得了令人鼓舞的结果。迄今,国外报道,肉毒毒素已可用于眼科、神经科、康复科、消化科、泌尿科、皮肤科及美容科等50余种病症(很多是疑难杂症、难治之症)的治疗。 20世纪90年代起,我国利用自行开发的治疗 用A 型肉毒毒素(衡力,BTX A )治疗肌张力障碍性疾 病,如眼睑痉挛,口、面部肌肉痉挛(Meige 综合征),痉挛性斜颈,痉挛性构音障碍,职业性肌张力障碍

最新整理第四章抗感染免疫说课材料

第四章抗感染免疫一、选择题 【 A 型题】 1. 外毒素的感染免疫是依靠抗毒素的哪种作用机制? A. 调理作用 B. 黏附作用 C. 灭活作用 D. 清除作用 E. 以上都不是 2 .用于人工被动免疫的生物制品有: A. 菌苗 B. 疫苗 C. BCG D. 类毒素 E . 抗毒素 3. 霍乱肠毒素的作用机制是: A. 激活肠黏膜腺苷酸环化酶使cAMP 增多 B. 激活肠黏膜腺苷酸环化酶使cGMP 增多 C. 抑制肠黏膜腺苷酸环化酶使cAMP 减少 D. 抑制肠黏膜腺苷酸环化酶使cGMP 减少 E. 以上都不是 4. 正常体液中作用革兰阳性菌的抗菌物质是: A. 补体 B. 防御素 C. 溶菌酶 D. 白细胞素 E .血小板素 5. 能激活补体旁路途径使之发挥防御作用的物质是: A. 外毒素 B. 内毒素 C. 血浆凝固酶 D. 组蛋白 E. 酯酶 6. sIgA 发挥局部抗感染的作用机制是: A. 通过免疫调理作用增强免疫力 B. 可激活补体旁路途径 C. 直接与病原体结合使之不能定植于黏膜 D. 直接破坏病原体使之失活 E. 中和病原体的毒素作用 7. 通过与补体C3b 将细菌和吞噬细胞联结而发挥免疫调理作用的抗体是: A. IgM B. IgA C. IgG D. IgD E. IgE 8. 在多数情况下IgG 的保护作用大于IgM ,其原因是: A. IgG 分子小,易入炎症区 B. IgG 含量高,作用强 C. IgM 无免疫调理作用 D. IgM 半衰期短 E. IgG 可激活补体

9. 溶菌酶不能单独破坏革兰阴性菌的原因主要是由于: A. 肽聚糖无五肽桥 B. 肽聚糖外有外膜保护 C. 肽聚糖为二维构型 D. 肽聚糖含量少 E. 胞质周围间隙中酶可破坏溶菌酶 10 .目前尚无特异的防治内毒素致病的措施,其原因是内毒素: A. 作用无组织特异性 B. 作用于胞内 15.下列哪种病毒感染人体后可获得持久免疫力 A .流感病毒 B .单纯疱疹病毒 C .腺病毒 D ?脊髓灰质炎病毒 E ?人乳头瘤病毒 16.在以下病毒中,机体内虽有特异性抗体 ,但仍可感染并发病的是: A ?脊髓灰质炎病毒 B ?单纯疱疹病毒 C 流感病毒 D .甲型肝炎病毒 E .柯萨奇病毒 17.新生儿血中测出下列哪类抗体可诊断为宫内感染 ? A .IgG B .IgA C .IgM D .Ig E E .IgD 18.病毒感染宿主细胞后,产生特异性杀伤的主要免疫细胞是: A . CD4+T B . CD8+T C . M e D . NK E .中性粒细胞 19 下列哪种抗病毒免疫方式属获得性非特异免疫 ? A 单核吞噬细胞系统 B 补体及病毒抑制物 C 生理年龄状态 D 干扰素 E 屏障作用 20 病毒感染后无法获得持久免疫力的最重要原因是: A 无病毒血症 B 抗原易变异 C 表浅感染 D 短暂感染 E 免疫耐受 21 干扰素的特性是: A 无种属特异性 B 由宿主基因编码 C 能直接发挥抗病毒作用 D 抗病毒作用比特异性抗体强 E 需 IgG 和补体辅助抗病毒 22 一般认为抗病毒免疫效应最强的是 : A 干扰素 B 病毒抑制物 C IgG 抗体 D 细胞免疫效应 E IgM 中和抗体 23 下列哪种病毒不会透过血脑屏障 ? A. 乙脑病毒 B ?麻疹毒素 C.乳头瘤病毒 D.可萨奇病毒 E.埃克病毒 24 关于干扰素,下列叙述哪项不正确? A. 是一组具有高活性的多功能堂蛋白 B. 可由病毒及其它干扰素诱生剂诱生 C. 不能由病毒寄生的宿主细胞产生 D. 产生后对邻近的细胞可发生作用 E. 其作用发生早于抗体 25 关于干扰素的叙述,下列哪项是错误的? A. 由宿主细胞基因编码 B. 有广谱抗病毒作用 C. 抗原性弱,不能制成疫苗 D. 引起化学性中毒 E. —次产量较大 11.病毒入侵机体后最早产生的具有免疫调节作用的免疫分 子是: D ? IgM E .补体结合抗体 A ? sIgA B ? IFN C .中和抗体 12.抗病毒感染中起局部免疫作用的抗体是: A .IgG B .IgM C . IgA D . 13.常用于制备病毒灭活疫苗的试剂是: A ?氯仿 B ?乙醚 C .酚类 14.病毒中和抗体的作用是: A .直接杀伤病毒 B .阻止病毒吸附 E .阻止蛋白合成 SIgA E .IgE D .甲醛 E .过氧化氢 C .阻止病毒核酸转录 D .阻止病毒脱壳