子依恋的发展及其与同伴交往的关系

简述依恋对个体发展的影响

简述依恋对个体发展的影响引言:依恋是人类发展中至关重要的一个方面,它对个体的情感、认知和社会发展都有着深远的影响。

本文将从婴儿期到成年期的不同阶段,探讨依恋对个体发展的影响,并分析其中的原因和机制。

一、婴儿期的依恋发展在婴儿期,依恋是婴儿与主要照料者之间形成的一种特殊关系。

婴儿通过与母亲或主要照料者的亲密接触和互动,建立起安全感和信任感。

这种安全依恋对婴儿的发展起着至关重要的作用。

1.1 安全依恋对情感发展的影响安全依恋使婴儿能够建立起积极的情感体验,培养出积极的情感表达和情感调节能力。

他们能够体验到爱、关怀和温暖,从而发展出积极的情感状态和对他人的情感反应。

1.2 安全依恋对认知发展的影响安全依恋使婴儿能够探索和认识周围的环境。

他们通过与主要照料者的互动和反馈,建立起对自我和他人的认知模型,培养出认知灵活性和创造性思维。

1.3 安全依恋对社会发展的影响安全依恋使婴儿能够建立起与他人的良好关系,培养出合作、分享和关心他人的品质。

他们能够与他人形成良好的互动和沟通,从而促进社会交往和集体合作的能力。

二、幼儿期和儿童期的依恋发展在幼儿期和儿童期,依恋关系逐渐扩展到其他重要的亲密关系对象,如父母、亲戚和朋友。

这些关系对个体的发展也有着重要的影响。

2.1 亲子依恋对情感发展的影响亲子依恋是幼儿期和儿童期依恋的核心。

良好的亲子依恋关系能够促进情感的发展,使孩子能够体验到爱、关怀和支持,从而培养出积极的情感状态和情感调节能力。

2.2 同伴依恋对社会发展的影响同伴依恋是幼儿期和儿童期社会发展的关键。

良好的同伴依恋关系可以促进社交技能的发展,培养出合作、分享和关心他人的品质。

同时,同伴依恋还能够提供情感支持和社会支持,增强个体的自尊和自信心。

三、青少年期和成年期的依恋发展在青少年期和成年期,依恋关系进一步扩展到异性恋爱关系和恋爱关系。

这些关系对个体的情感、认知和社会发展都起着重要的作用。

3.1 恋爱依恋对情感发展的影响恋爱依恋是青少年期和成年期情感发展的关键。

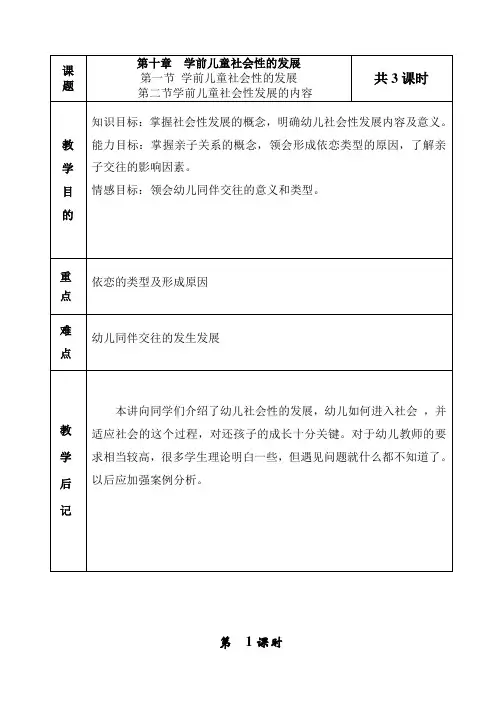

第十章学前儿童社会性的发展

时,婴儿会立即寻求与母亲的接触,并很容易抚慰、平静下来, 继续去做游戏。这类婴儿约占 65%-70%。

(2)回避型。这类婴儿对母亲在不在场都无所谓,母亲离 开时,他们并不表示反抗,很少有紧张、不安的表现;当母亲 回来时,也往往不予理会,表示忽略而不是高兴,自己玩自己 的。有时也会欢迎母亲的回转,但只是非常短暂的,接近一下 就又走开了。因此,实际上这类婴儿对母亲并无形成特别亲密 的感情联结,所有,有人也把这类婴儿称做“无依恋婴儿”,约 占 20%。

狭义的亲子关系: 指儿童早期与父母的情感关系,即依恋 “认生”举

(核心)

例

广义的亲子关系: 指父母与子女的相互作用方式,即父母的

教养态度与方式。

(一)依恋关系与依恋行为

1.定义

指婴儿寻求并企图保持与另一个人亲密的身体和情感联系

的一种倾向。

2.表现——认生(6.7 个月)、分离焦虑

3.依恋发展的阶段

第一阶段:无差别的社会反应阶段(0-3 月)

婴儿对人的反映几乎都是一样的

第二阶段:有差别的社会反应阶段(3-6 月)

对母亲和熟悉人的反应与陌生人的反应有了区别

第三阶段:特殊的情感联结阶段(6 月-3 岁)

六七个月,对依恋对象的存在表示深深的关注

4.依恋的类型

【实验】 埃斯沃斯在其研究中创造了“陌生情境”研究法,这是目 前最流行、通用的测查婴儿依恋性质的方法。测定出三种不同 类型: (1)安全型。这类婴儿与母亲在一起时,能安逸地玩弄玩 具,并不总是依偎在母亲身旁,母亲在场使婴儿感到足够的安 全,能在陌生的环境中进行积极的探索和操作,对陌生人的反 应也比较积极。当母亲离开时,其操作、探索行为会受到影响, 婴儿明显地表现出苦恼、不安,想寻找母亲回来。当母亲回来

依恋角度论文儿童同伴关系论文

依恋角度论文儿童同伴关系论文摘要:学校设立心理辅导办公室,一方面,积极为不安全依恋的学生提供改变的条件;另一方面,对不安全依恋的学生有一定的敏感度,尽早进行鉴别和有针对性的干预,并对他们的表现和改变持宽容的态度和发展的眼光。

一、概念的界定依恋:一般意义上的依恋指的是个体对另一特定个体的长久持续的情感联结。

发展心理学中的依恋是指婴儿寻求并企图保持与另一个人亲密的躯体联系。

依恋形式:即个体以何种形式为载体来建立与他人的依恋关系。

依恋对象:指的是与个体建立依恋关系的对象。

依恋类型:主要包括安全型依恋和不安全型依恋。

依恋质量:指的是依恋关系的亲密性、稳定性和促进性。

儿童同伴关系:指年龄相同或相近的儿童,在某种共同活动中,体现出相互协作的关系,主要指同龄人之间或心理发展水平相当的个体之间在交往过程中建立和发展起来的一种人际关系。

二、依恋对儿童同伴关系的发展的影响(一)依恋形式对儿童同伴关系的发展的影响母爱以提供情感支持和养育为中心,这为儿童同伴关系的建立打下了情感的基础。

在母子互动中,母亲通过喂养、爱抚等方式传达母爱,儿童则以微笑、哭泣、反抗等形式来表达对母亲的依恋,母子依恋的这些表现形式在儿童间的交往中得到体现,如同伴间的安慰、拥抱等。

在父子依恋中,游戏是其依恋关系建立的主要载体,父爱在游戏过程中得以表达,对子女的认识能力、智力、世界观和价值观产生影响,而这又对儿童的同伴接纳、社会知觉等产生影响。

在师生交往过程中,教师的领导方式对儿童同伴关系的发展产生影响。

以群体生活为背景的同学交往,使得儿童在从父母那里习得的交往经验有机会作用于现实的人际交往。

同学间通过互诉学习压力和情感烦恼,其同伴关系也得到发展而趋向成熟,形成友谊。

(二)依恋对象对儿童同伴关系的发展的影响儿童在亲子依恋中,首先从父母那里习得性别刻板印象认识,如女孩和母亲玩布娃娃,男孩跟父亲玩格斗游戏等,这种性别刻板印象对孩子在同伴选择和同伴交往中得以明显的体现;其次从父母那里习得性别具备的气质认识,如女孩学习母亲的温柔,男孩学习父亲的阳刚;再次,在父子依恋中,男孩明显比女孩受到的影响大一些,男孩与朋友关系的发展强烈地受到父亲的影响;最后,幼儿期父母的养育态度对儿童的人际关系能力的发展具有决定性影响,如溺爱型母亲和教育意识太强的母亲,其孩子的人际交往能力往往都不强。

儿童发展心理学123学前儿童依恋对后期行为发展的影响

儿童发展心理学123学前儿童依恋对后期行为发展的影响儿童发展心理学是一门研究儿童心理发展的学科,其中一个重要的研究领域是儿童的依恋。

儿童在早期与主要照料者的亲密关系中形成依恋,这对儿童的后期行为发展有着重要的影响。

本文将探讨学前儿童依恋对后期行为发展的影响,并提供有研究支持的例证。

首先,学前儿童的依恋安全性与他们的社交技能和关系发展相关。

研究表明,与安全依恋的学前儿童相比,有依恋焦虑和依恋回避特征的儿童在社交互动中表现出更多的问题行为,如攻击、退缩和自卑感。

这些行为问题可能会影响他们与同伴的关系,导致孤立和交往困难。

相反,安全依恋的学前儿童在和同伴的互动中表现出更多的积极行为,如共享、协作和友善。

研究还发现,安全依恋的儿童更能适应学校环境,更容易建立亲密的友谊关系。

其次,学前儿童的依恋安全性对他们的情绪调节能力和自我控制发展起着重要的作用。

研究表明,依恋安全的学前儿童在处理挫折和挑战时表现出更好的情绪调节能力和自我控制。

他们能够更好地控制自己的情绪,避免冲动和攻击性的行为。

相比之下,有依恋焦虑和依恋回避特征的儿童更容易情绪失控,表现出攻击性和妨碍性行为。

这些情绪和行为问题可能会影响学前儿童的学习和适应能力。

此外,学前儿童的依恋安全性与他们的认知发展和学业表现密切相关。

研究表明,有依恋焦虑和依恋回避特征的儿童在认知任务上表现出更多的困难,如集中注意力、工作记忆和问题解决能力等。

这些认知困难可能导致学前儿童在学习中落后,无法达到他们的潜力。

相反,依恋安全的学前儿童在认知任务中表现出更好的注意力和解决问题的能力,这有助于他们的学习和学校成就。

综上所述,学前儿童的依恋对后期行为发展有重要的影响。

依恋安全的学前儿童更有可能发展良好的社交技能和关系,具备良好的情绪调节能力和自我控制,以及更好的认知和学业表现。

相比之下,有依恋焦虑和依恋回避特征的学前儿童可能面临社交问题、情绪问题和认知困难。

为了帮助学前儿童的健康成长,我们应该重视他们的依恋安全性,提供支持和关怀,以帮助他们发展积极健康的行为和适应能力。

儿童早期依恋的发展阶段及其影响因素

儿童早期依恋的发展阶段及其影响因素摘要:亲子依恋是儿童早期生活中最重要的社会关系,其中母亲的敏感性是影响母婴依恋安全性的关键因素和重要预测指标。

不同类型的依恋关系反映了儿童不同的内在工作模型,对儿童的个性和社会化发展会产生深远影响。

关键词:亲子依恋; 安全性; 母亲的敏感性; 内在工作模型; 儿童发展;Abstract:Child-parent attachment is the most important social relationship in early childhood and maternal sensitivity can strongly predict the security of the mother-infant attachment.Different attachment types are related to different internal working models,which may consistently and strongly affect a child′s personality and social development.Keyword:parent-child attachment; security; maternal sensitivity; internal working model; child development;亲子依恋是儿童早期生活中最重要的社会关系,其中母亲的敏感性是影响母婴依恋安全性的关键因素和重要预测指标。

不同类型的依恋关系反映了儿童不同的内在工作模型,对儿童的发展会产生深远影响。

1、儿童早期依恋情感的定义依恋(attachment)从广义上来说,一般是指某一个体对另一特定个体长久持续的情感联结。

早在20世纪初叶,西格蒙·佛罗伊德在他的精神分析领域就非常重视儿童早期同父母形成的亲密关系,强调童年情感经验对后期人际关系的重要性。

简析同伴关系对儿童发展的影响

简析同伴关系对儿童发展的影响

答:

同伴交往既是儿童社会性发展的重要背景,也是社会性发展的内容。

同伴关系对儿童发展的影响主要是对于孩子的社会能力、认知、情感、自我概念和人格的健康发展等方面。

良好同伴关系有利于儿童自我概念和人格的发展,良好同伴关系有利于儿童情感的发展。

良好的同伴关系可丰富自己对社会的认识;同伴关系使儿童更容易交流信息,相互合作,有助于问题的解决和共同任务的完成,从而促进社会认知能力的发展。

儿童在同伴集体中受到同伴的尊重和赞许,这使他获得了一定的依恋感、亲密感和归宿感。

同时良好的同伴关系可以成为一种保护因素,减缓不利因素对儿童心理健康所造成的消极影响,使儿童获得同盟感和安全感。

良好的同伴关系有助于儿童获得熟练的社交技能。

儿童交往为儿童提供了学习他人的机会,也使自身能有更多的机会使用有效的交往技能,锻炼自己和别人交流的能力,学习如何与他人建立良好关系,怎样保持友谊和解决冲突,怎样给予和接受帮助,怎样看待敌意和专横,怎样对待竞争和合作,怎样面对领导与被领导,怎样处理个人和团体的关系。

这种社会能力的培养为儿童适应社会打下了良好的基础。

心理学的研究表明,个体心理发展是在社会中,在人际交往中实现的。

儿童的个性发展及社会化过程的视线都离不开人与人的相互作用。

儿童时期是人的发展历程中的一个重要时期,同伴关系在儿童的发展和社会适应中起着重要作用,对儿童的道德观念、思维方式以及个性特点都会产生显著影响。

建立良好的同伴关系对于儿童的健康发展具有重要意义。

【答案仅用作回答】。

学前心理学 第十一章 幼儿社会性的发展

三、幼儿行为干预的基本方法

(一)正强化法 (二)间歇强化 (三)区别强化 (四)消退 (五)隔离 (六)代币制 (七)模仿与示范 (八)行为塑造法

四、行为干预实验方法

综合以上各种方法,我们在幼儿园对儿童不良行为干预时,可以 遵循以下步骤。

第一步,描述一个特定行为,即给所要改变的行为明确的操作性 定义;

四、幼儿同伴关系发生、发展的阶段

(一)2岁前儿童同伴交往发展的三个阶段 物体中心阶段:这时儿童之间虽有相互作用,但他把大部分注意 都指向玩具或物体,而不是指向其他儿童。 简单相互作用阶段:儿童对同伴的行为能做出反应,并常常试图 支配其他儿童的行为。 互补的相互作用阶段:出现了一些更复杂的社会性互动行为。

四、影响幼儿性别角色行为的因素

(一)生物因素对幼儿性别行为有一定影响。 (二)社会文化因素、特别是家庭因素对儿童的性别角色及相 应的性别行为的形成起着更重要的作用。 (三)父母的行为对幼儿性别角色和行为起着引导、被模仿和 强化的作用。 1、父母是孩子性别行为的引导者。 2、父母是孩子性别行为模仿的对象。 3、父母对孩子性别行为的强化。

第六节

一)什么样的行为被视为问题行为,这取决于儿童的行为和他们 同等发展或成熟的幼儿所遵守的标准是否冲突。有行为问题儿童的行为 上所表现的偏差,往往显示出他们心理上、情绪上的冲突。其一般特征 为:1、持久性的困难。2、不受普通教育方法控制的行为。3、不理会 现实。4、客观困难的存在。

第二节

一、依恋的发展

幼儿亲子、同伴关系的发展

依恋的发展——依恋是婴儿寻求并企图保持与另一个人亲密的身 体和情感联系的一种倾向。

(一)婴儿依恋发展的三阶段 第一阶段(0—3个月)无差别社会性反应阶段;第二阶段(3—6 个月)有差别社会性反应阶段;第三阶段(6个月—3岁)特殊情感连 接阶段。 (二)婴儿依恋发展的三种类型 回避型:母亲(依恋对象)在不在场对这类儿童影响不大。安全 型:这类儿童与母亲在一起时,能安逸的玩玩具,对陌生人的反应比 较积极,不总是偎依在母亲身旁。反抗型:这类儿童遇到母亲离开前, 总是很警惕,有点大惊小怪。

幼儿依恋的发展

建立安全感

确保幼儿与主要照顾者 之间建立稳固的亲子关 系,增强幼儿的安全感。

家庭治疗

针对家庭环境及家庭成 员的关系进行干预,改 善家庭氛围,增强家庭

支持。

培训教育

对家长进行培训,教授 其如何正确回应幼儿需 求、如何处理幼儿的焦

虑情绪等。

社区支持

利用社区资源,为家长 提供育儿支持,促进幼

儿身心健康发展。

开展培训和宣传活动,提高公众对幼 儿依恋发展的认识和理解,促进全社 会对幼儿心理健康的关注和保护。

制定针对不同年龄段和不同文化背景 的幼儿依恋发展指南,为家长和教育 工作者提供具体的指导和建议。

THANKS FOR WATCHING

感谢您的观看

情绪调节

幼儿通过与主要照顾者的依恋关系 学习如何调节自己的情绪,这对于 他们未来的情绪稳定性和心理健康 具有重要意义。

依恋的类型

安全型依恋

混乱型依恋

幼儿对主要照顾者表现出高度的情感 依赖和亲近,当遇到陌生人或处于陌 生环境时,他们会寻求主要照顾者的 亲近和安慰。

幼儿对主要照顾者表现出情感上的矛 盾和不稳定,他们可能突然变得亲近 然后又突然回避,表现出混乱的行为 模式。

早期教育

家长应关注幼儿的早期教 育,提供适合其年龄发展 的玩具、图书等学习资源。

培养良好习惯

家长应培养幼儿良好的生 活习惯,如洗手、刷牙等, 以促进其身心健康发展。

鼓励社交互动

家长应鼓励幼儿与同龄孩 子和成人进行社交互动, 以培养其社交能力和合作 精神。

05 幼儿依恋发展的评估与干 预

评估方法

观察法

父母教养方式

父母的教养方式直接影响幼儿依恋的发展。权威和民主的教养方式有利于幼儿形成安全型依恋,而过度溺爱或忽 视的教养方式可能导致幼儿形成不安全型依恋。

学前儿童的依恋

(3)对抗型:约占10%,这个类型旳宝宝显出很高旳分离焦急。同 母亲分离后,他们感到强烈旳不安。当再次同母亲团聚时,他们一 方面试图主动接近母亲,一方面又对来自母亲旳抚慰进行对抗。

(四)影响小朋友个性旳发展 1. 安全依恋旳建立使小朋友产生安全感,从而形成对别人和周围世界旳信任感。 埃里克森旳人格发展理论以为2岁前是培养小朋友信任感旳关键时期,假如这一 时期小朋友得到父母合适、稳定与不间断旳关心等,他们得到生理和心理旳满 足,从而感到安全。这么旳小朋友会对父母产生信任感并由早期依恋对小朋友 心剪发展旳影响 此推及对周围旳信任。反之,小朋友会对周围产生不信任感, 形成多疑、孤僻旳性格。 2. 安全感旳建立,会增进小朋友自我认同感旳形成,帮助建立自信心。假如小 朋友缺乏安全感,他往往极少与大人进行情感交流,这么难以得到大人旳了解 和支持,造成他缺乏自我认同感,甚至产生焦急和恐惊心理,产生自卑旳性格。 3. 安全依恋旳建立,有利于培养小朋友旳独立自主性。小朋友独立自主性旳形 成与小朋友对父母旳安全依恋感是分不开旳。只有当小朋友感受到父母旳爱惜 和感情从而形成安全感,相信父母能在他们需要时出目前身边,提供帮助,这 么他们才干放心大胆地独立探索陌生旳世界。反之,小朋友会出现焦急不安等 情况,无法形成独立自主旳个性。

(三)影响小朋友情绪旳发展 婴儿是以情绪旳方式同世界发生联络旳,早期持久旳情绪经验对其一

生情绪旳发展至关主要。婴儿期能与父母建立良好旳依恋关系旳小朋友具 有稳定而快乐旳情绪。处于安全状态中旳婴儿,是快乐旳,富有爱心和蔼 于体现情感旳 缺乏依恋安全感旳婴儿,经常紧张母亲离开而处于焦急、

儿童情感发展

儿童情感发展儿童情感发展是指儿童从出生开始到成人时期,情感能力不断发展和成熟的过程。

在这个过程中,儿童经历着情绪的体验、情感认知的提升和情感调节的能力形成。

情感发展对于儿童的健康成长和社会适应能力具有重要的影响。

本文将就儿童情感发展的特点、影响因素以及促进儿童情感发展的方法进行探讨。

儿童情感发展的特点1. 初始的依恋关系:儿童在出生后很快与父母产生依恋关系,这种最初的情感联系为儿童后续的情感发展奠定了基础。

2. 情绪的多样性和强烈性:儿童情绪反应丰富多样,从出生时的基本情绪到逐渐出现的复杂情绪,如兴奋、愤怒和恐惧等。

3. 自我认知和情感理解的提升:随着年龄的增长,儿童逐渐能够认知和理解自己的情感体验,学会用适当的方式表达情感并与他人进行情感交流。

4. 情感调节的能力形成:儿童在成长过程中逐渐学会控制和调节自己的情感,如自我安抚和冷静处理冲突的能力。

影响儿童情感发展的因素1. 父母和家庭环境:父母的教养方式、家庭氛围和亲子关系对于儿童的情感发展起着重要作用。

温暖、稳定的家庭环境能够培养儿童积极健康的情感表达和情感调节能力。

2. 同伴关系:儿童与同伴的交往对于情感发展至关重要。

能够建立稳定、支持性的同伴关系,有助于儿童积极情感的培养。

3. 社会文化环境:社会文化对儿童情感发展有一定影响。

儿童生活在不同的社会文化背景下,会接受不同的情感价值观和情感表达方式的影响。

促进儿童情感发展的方法1. 父母和家庭教育:父母应该关注儿童的情感需求,给予他们温暖、理解和支持,建立稳定的依恋关系。

家庭中可以通过情感教育和沟通培养儿童的情感认知和情感调节能力。

2. 同伴交往:鼓励儿童与同龄人进行积极健康的互动,培养他们的合作精神和情感交流技巧。

3. 情感教育:学校和社区可以开展情感教育活动,引导儿童了解和认知自己的情感体验,并教授他们情感表达和调节的技巧。

4. 健康的媒体使用:引导儿童正确使用媒体,避免过度依赖和不健康的情感表达方式。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2.1对象 被斌来自城市三所普通小学的四、五、六年

级,共9个班,505人。其中四年级159人,男82 人,女77人;五年级218人,男106人,女112人; 六年级128人,男66人,女62人。年龄最大13 岁,最小9岁。 2.2工具 2.2.1依恋量表。亲子依恋关系的测量,修订了

作者简介:于海琴(1973一),女,山东人,华中科技大学教育科学研究院讲师.博士 36

万方数据

于海琴周宗奎:小学高年级儿童亲子依恋的发展及其与同伴交往的关系

Kerns Security Scale”。,这是一份儿童白评量表,有 15个项目,分数越高,说明安全依恋水平越高。 父、母问卷各自独立,但问题内容相同,分别施测 后得到儿童对父、母各自的依恋安全性得分,简 称之“父子依恋得分”、“母子依恋得分”。该量表 的内部一致性系数Cronbach’S口t=.84和d母= .81。对】5个项目作主成分分析,提取特征值大 于1的2个因素,做方差极大旋转(Varimax),按因 素负荷值(.49一_80)较高的项目意义,分别命名 为信赖程度(8项)、亲近倾向维度(7项),其对总 方差的解释率为47.8%。 2.2.2友谊质量问卷。参考Bukowski的友谊质 量量表”1及邹泓的中学生友谊质量量表……,结合 小学生生活实际,自编了友谊质量问卷,五级记 分,共36个项目,得分越高,友谊质量越高。主成 分分析的结果,提取出5个因素:亲密(11项)、安 全(8项)、陪伴分享(6项)、肯定价值(6项)、冲突 (5项),其对总方差的解释率为48.47%,结构效 度满意。将两个互选朋友的友谊质量一致性作为 效标,亲密、安全、陪伴分享、肯定价值、冲突五维 度的相关分别为:.83,.61,.78,.72,.84,显示 此问卷的实证效度尚可,基本适用于本研究。

评分者间一致性信度为.72,初步认为,此表适用 于对儿童交往行为表现的评定。 2.2.4社交焦虑量表。儿童社交焦虑量表”“,有 10个项目,三级评分,得分越高,焦虑情绪越重。 10个项目的内部一致性系数口=.70(N=501), 对全体被试的反应做因素分析,全部项目负荷于 两大因素(害怕否定评价、社交回避),与原量表的 报告结果一致,两因素解释了全部变异的

亲子依恋类型(安全、非安全型)对同伴交往 的方差分析显示,安全型儿童的好朋友提名分、友 谊质量、社会行为表现均优于非安全型儿童,社交 焦虑低于非安全型儿童。父母亲对儿童的友谊质 量、社交焦虑都有显著的影响,证实了假设。

母子关系的两种类型在儿童的好朋友提名 分、社会行为表现上差异也显著,而父一子依恋的 两类型在这些方面没有显著的差异。而Vereheu. ren对幼儿父子依恋的研究结果显示,父子依恋关 系可以预测儿童的同伴交往能力、学校适应,母子 依恋却不能…。不同的结果可能与被试的年龄有 关,幼儿期的父子相互作用的主要活动是游戏,因 而父亲作为“玩伴”对幼儿的技能及行为有较大影 响。另一方面,工具的差异也是不容忽视的,本研 究中教师对儿童的行为表现评价偏高,没有尽显 学生之间的差异,可能损失了一些信息,该问题还 有待进一步探讨。

4.3%。

2.3施测 施测由心理学研究生主持+以班为单位团体

施测,事先对学生进行培训,四年级由主试领做. 教师评定表由班主任在7天内完成。

3研究结果与分析

3.1小学高年级儿童亲子依恋安全性的发展特 征 对全体被试的双亲依恋安全性做2(被试性

别)X 3(年级)x 2(父母性别)的三因素混合设计, 被试性别、年级作为被试问因素,双亲性别作为被 试内因素。结果表明,父母性别对儿童依恋得分 有显著影响F(1,490)=206 62,P<0.叭,儿童对 母亲依恋的得分显著高于对父亲依恋的得分 (M≈=3.19±0.51;Mx=2.81±0 54;T=一 14.8,P<0.001);被试的年级对其依恋得分也有 主效应F(2,490)=3.71,P<0.05。其他主效应 及交互效应均不显著。

长,儿童在逐渐淡化对父母的依恋,重新寻找归 属,所以建立亲密的友谊关系逐渐成为儿童的重

要目标之一一司时友谊也是一种一对一的特殊人

际关系,其与依恋的相似之处在于都是特殊的、 密切的关系,反映了儿童情感生活的质量,因此对 儿童以后的社会适应性意义重大。我们假设.亲 予依恋和友宜质量这两种亲密、持久的人际关系 之间存在连续性,继而选择了影响同伴交往质量 的情绪、行为表现,共同组成因变量。在奉研究 中,一方面就小学高年级儿童的亲子依恋开展发 展性研究,探索大龄儿童的亲子依恋发展进程,另 一方面深入探讨两种亲子关系与其同伴交往诸方 面(如社会行为表现、社交焦虑、好朋友的数量和 质量等)的内在联系,为促进儿童社会性和情感发 展提供依据。

2002妊 文章编号:1001—4918(2002)04—0036—40

心理发展与教育 中图分类号:842 6

文献标识码:A

第4期

小学高年级儿童亲子依恋的发展及其与 同伴交往的关系

于海琴

周宗奎

(华中科技大学教育科学研究院,武汉43(1074)(华中师范大学教育科学学院,武汉430076)

摘要:以武汉市三所普通小学四、五、六年级的505名学生为被试,用问卷调查、团体施刹的方式,探讨亲子 依恋与其同伴交扛的关系,结果发现:儿童的母一子依恋安垒-_生得分和对父母的信赖有显著年级差异.氧现为 随着年级的增长而下降,同时母一手依恋安奎性得分显著高于父一子依恋;在儿童友谊质量、社芟焦虑方面. 父、母均有影响,在社会交往行为表现及好朋友提名分方面母亲的作用也是昱见的;与双亲建立了杖重安全依 恋型的儿童获益最大.双重非安全依恋型的儿童损失最惨重: 关键词:依恋安全性;友谊质量;社套行为表现;社交焦虑;小学生

1问题提出

儿童亲子依恋的研究自1980年代以来,日渐 深入。有关的研究结果显示,早期的亲子依恋关 系与儿童日后的社会性发展之间存在紧密联 系““1,但是研究多集中于婴幼儿期,对儿童中、 晚期的情感生活揭示不够,人们难以形成对儿童 依恋安全性发展过程的全面认识,尤其国内目前 尚未开展过这方面的研究。

从国外的研究结果来看,依恋与儿童情感及 社会性发展之间的联系是明确的,而不是对智力 等认知因素有影响,研究目前深入到儿童早期建 立的情感关系到底可以预期发展的哪些方面,预 期程度如何。而得到的结果不太一致,有的偏重 母子依恋的决定性作用,有的发现父子依恋的独 特性,有的明确显示依恋对儿童的情绪发展意义 重大,还有的却重在社会技能““1,因此有待进一 步检验。

Bowlby把依恋解释为一个终生建构的过程, 也就是说儿童会在整个童年期继续维持依恋联 结,直至成人期发展起其他依恋关系(如配偶、恋 人之间、朋友之间的依恋)”1。那么儿童的亲子依 恋联结的发展进程如何?依恋关系中建立的情感 模式,会不会概化到其他人际关系中?据此,本研 究首先选择了友谊质量变量,因为随着年龄的增

儿童亲子依恋的显著年级差异,主要存在于 母一子关系的得分上,表现为随着年级的增高,依 恋安全性水平的降低,在四、五年级变化较平稳, 到六年级骤减。父一子关系得分也呈现相似的趋 势,但差异不显著。这与实际经验是一致的:母亲

38

在孩子13常生活方面的参与程度大大高于父亲, 而六年级是小学生发生质的变化的关键年龄,随 着独立意识的增强,儿童首先要摆脱对母亲的依 赖,寻求更多的独市与自主,所以六年级小学生的 变化首先在母一子关系上初露端倪,同时电说明 母 子关系比父一子关系对儿童发展的反映更灵 敏。

对三个年级儿童的亲子依恋两维度做方差分 析显示.随着年级的增高,对父母各自的信赖、亲 近水平有所下降,但只在信赖维度有显著的差异 (6年级和4年级之间),6年级的小学生发展了更 好的解决问题策略,这使依恋对象变得不那么重 要,他们至少在逐渐地意识到父母在满足其需要

万方数据

于海琴周宗奎:小学高年级儿童亲子依恋的发展及其与同伴交往的关系

依恋质量的研究~般有安全型和非安全型 (回避、焦虑/反抗型)之分,以此为依据,用快速 聚类法将亲子依恋得分高的划分为安全组、得分 低的划分为非安全组,两种类型的儿童在依恋总 分及两维度上的得分差异均达到非常显著水平 (P<.001),是异质人群,所以聚类分析是有效 的,在此基础上,比较不同的安全型对同伴交往的

在友谊质量问卷上要求被试写出三个同班同 性别最好朋友的名字,并就其与第一好朋友的关 系填写问卷内容。忽略互选,每人都有一个被同 伴提名为好朋友的次数,为便于比较,将其转化为 Z分数,成为友谊的量的指标一好朋友提名分。 2.2.3社会行为表现教师评定表。选用周宗奎 编制的“小学生社会技能教师评定表””“的两部 分:人际相关技能和自我相关技能,反应儿童参与 群体活动、进行人际交往以及在自我控制、管理方 面的行为表现,基本涵盖了小学阶段校内人际交 往的主要内容,五点式量表,共58个项目,得分越 高,社交行为技能越高。主成分分析的结果与原 报告不一致。原表将小学生社会技能按行为涉及 的对象划分为四个维度:环境相关技能;人际相关 技能;自我相关技能;任务相关技能,共120项。 节选的项目不足原表的一半,题量的减少,使全表 的结构被破坏,很难再遵循原表按行为涉及对象 的维度划分。根据两因素所包含项目的意义,将 其分别命名为,“冲突解决策略”维度(指儿童对待 冲突、不公平的态度及其行为表现的恰当性;21 项)和“一般交往行为(37项)”。项目的内部一致 性系数a=.81,由班主任和任课教师评定得到的

进一步对母一子、父一子依恋做年级差异的 单因素方差分析,结果只发现母一子依恋有显著 的年级差异。而对亲子依恋的两维度做年级差异 检验,多重比较(Duncan)的结果显示.六年级与四 年级儿童在母子信赖维度有显著差异,六年级与 四、五年级儿童的父子信赖维度和母子依恋总分 差异也显著,随着年级的升高,安全性得分降低 了,儿童对父母的亲近维度没有显著年级差异,见 表l。 3.2亲于依恋安全性与其同伴交往的关系

上的有限性,然而父母在满足其需要方面的价值 并没有弱化,依然是他们寻求帮助、获得保护、满 足需要的源泉,因此儿童在与父母的亲近程度上 没有出现显著的年级差异。这反映了此期儿童发 展过程的矛盾性:想摆脱,又离不开,因而情绪波 动是青少年期的常见现象。根据Lieberman的研 究结果,青春期女孩对父亲依恋安全性降低了,男 女儿童对母亲依恋安全感没有发生变化.“。本研 究没有发现儿童亲子依恋的性别和年级的显著交 互效应,可能与被试的年龄特征有关,小学高年级 儿童的变化还不是那么显著。 4.2亲子依恋与同伴交往的关系