虚词1(副词)

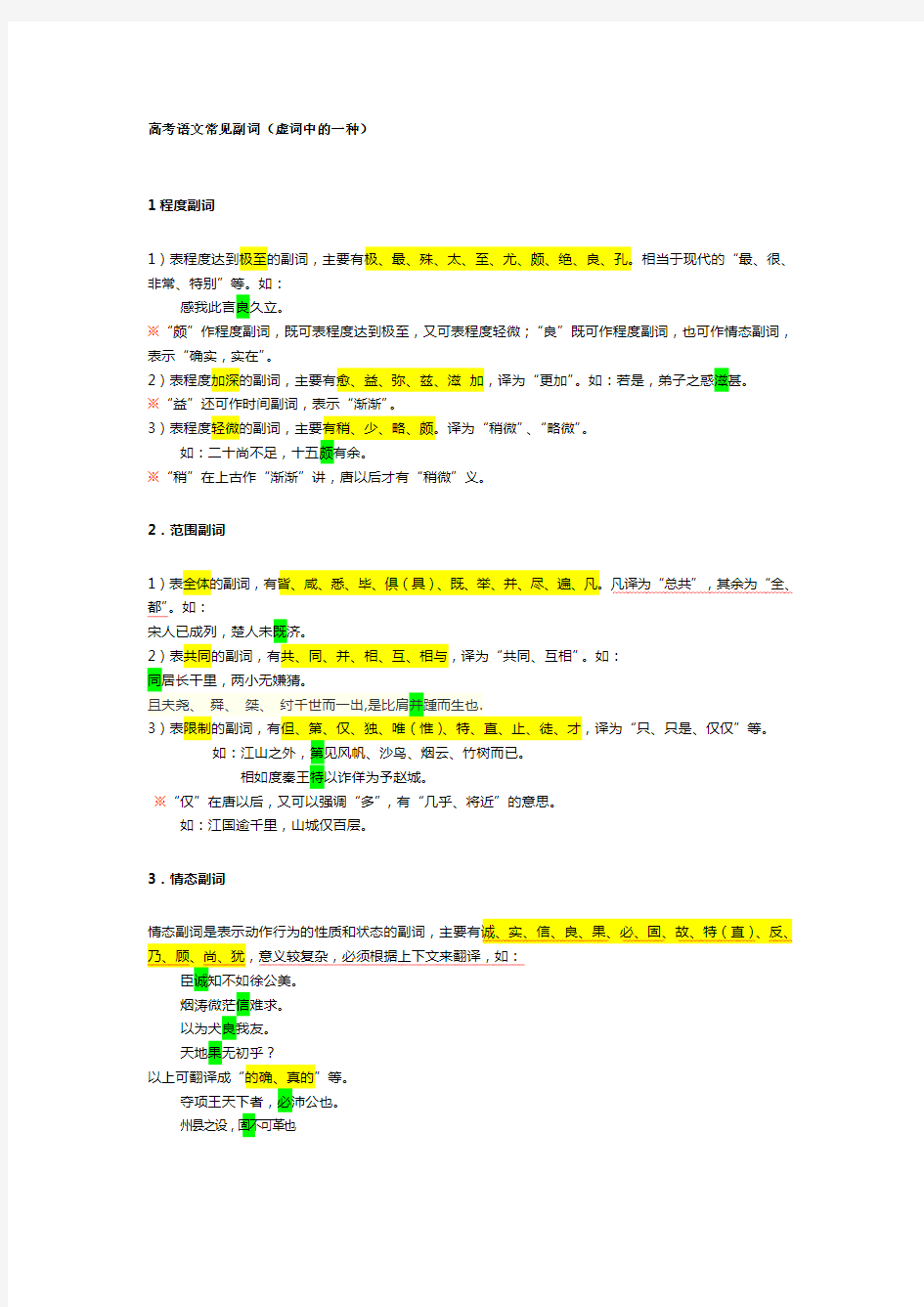

高考语文常见副词(虚词中的一种)

1程度副词

1)表程度达到极至的副词,主要有极、最、殊、太、至、尤、颇、绝、良、孔。相当于现代的“最、很、非常、特别”等。如:

感我此言良久立。

※“颇”作程度副词,既可表程度达到极至,又可表程度轻微;“良”既可作程度副词,也可作情态副词,表示“确实,实在”。

2)表程度加深的副词,主要有愈、益、弥、兹、滋加,译为“更加”。如:若是,弟子之惑滋甚。

※“益”还可作时间副词,表示“渐渐”。

3)表程度轻微的副词,主要有稍、少、略、颇。译为“稍微”、“略微”。

如:二十尚不足,十五颇有余。

※“稍”在上古作“渐渐”讲,唐以后才有“稍微”义。

2.范围副词

1)表全体的副词,有皆、咸、悉、毕、俱(具)、既、举、并、尽、遍、凡。凡译为“总共”,其余为“全、

如:江国逾千里,山城仅百层。

3.情态副词

以上可译为“必定、一定”等。

广故数言欲亡。

河南,吾股肱郡,故特召君耳。

直堕其履圮下。

以上可译为“故意、特地”

足反居上,首顾居下。

乃不知有汉,无论魏晋。

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

以上可译为“反而、却、竟”(有种反转的味道)

吾蛇尚存,则弛然而卧。

往者不可谏,来者犹可追。

以上可译为“还、仍然”

4.时间副词主要有哪些?

1)表示动作行为过去曾经发生:

①“已、既、业”等表示已经发生,可译为“已、已经”

如:良业为取履,因长跪履之。

②“尝、曾”表示曾经发生,译为“曾经”如:陈涉少时,尝与人佣耕。

③“初、昔、曩、始”等表示追溯过去,可译为“当初”。

如:始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。

曩与吾祖居者,今其室十无一焉。

2)表示动作行为刚刚完成,主要有“才、适、始、甫、方、向”等,可译为“刚、刚才、才”等。如:京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

3)表示动作行为正在进行,主要有“正”和“方”,可译为“正、正在”等,如:有过于江上者,见人方引婴儿而欲投之江中。

4)表示动作行为将要发生,主要有“且、将、方、行”等,可译为“将、将要”等。如:

善万物之得时,感吾生之行休。

5)表示动作行为终于发生,主要有“终、遂、竟、卒”等,可译为“终于、最终”等。

如:遂成竖子之名。

陈涉虽已死,其所置遣侯王将相竟亡秦。

卒廷见相如,毕礼而归之。

6)表示动作行为紧接着前一事情发生

①“遂、乃、即”等可译为“就、于是”等,如:太守即遣人随其往。

②“旋、寻、已而、既而、俄而、少顷、未几”意思为“不久,一会儿,片刻”

如:谍报敌骑至,旋见一白酋督印度卒约百人。

李斯尝为弟子,已而相秦。

7)表示动作行为的迅速,主要有“立、疾、急、亟、速、趣、卒(猝)、卒然、暴、奄”等。

①“立、疾、急、亟、速、趣”可译为“快、赶快、立即”等,

如:君亟定变法之虑,殆无顾天下之议也。

急击勿失。

若不趣降汉,汉今虏若,若非汉敌也。

②“卒(猝)、卒然、奄、暴”为“突然”,

如:雍水暴益。

狼奄至。

五万兵难卒合。

8)表示动作行为的短暂,主要有“姑、且、暂”“故”和“且”可译为“暂且、姑且”

如:多行不义必自毙,子姑待之。

先生且休矣,吾将念之。

※暂”较复杂,可根据上下文意来确定。

如:广暂腾而上胡马,因推堕儿。(突然)

暂为御史,遂窜南夷。(短时间,一会儿)

或春苔兮始生,乍秋风兮暂起。(刚)

且暂还家去,吾今且赴府。(暂且)

9)表示动作行为的巧合,主要有“会、适、正”等,可译为“恰巧、恰逢”,

如:会天大雨,道不通。

此时鲁仲连适游赵。

10)表示动作行为的长久,主要有“永、长、久、素、宿、常、恒”等,

①“永、长、久”等可译为“永远、长期”等,如:吾长见笑于大方之家。

兹可谓一劳而永逸,暂费而永宁也。

②“素、宿”等可译为“平素、一向”等,如:权既宿服仰备,又睹亮奇雅,甚敬重之。

③“常、恒”等可译为“经常”,爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

11)表示动作行为的渐变,主要有“渐、益、稍、稍稍”等,可译为“渐渐”,如:山行六七里,渐闻水声潺潺。

5.频率副词

1)表示动作行为的多次发生,主要有“数、亟、骤、频、屡”等,可译为“多次、屡次”等,如:

亟请于武公,公弗许。

宣子骤谏。

2)表示动作行为的重复连续,主要有“重、又、更、复”等,可译为“再、重新”等。

如:伤未及死,如何勿重。

有复言令长安君为质者,老妇必唾其面。

洗盏更酌或,肴核既尽

6.否定副词

1)表示叙述的否定,主要有“不、弗、无、莫、毋、勿、未、匪、非、靡、微”等,可译为“不”,如:古布衣之侠,靡得而闻已。

微独赵,诸侯有在者乎?

※“未”和“靡”有时可译为“没、没有”;“非”和“匪”在否定判断句中应译为“不是”,如:愿未及填沟壑而托之。

此非君子之言。

2)表示祈使的否定,主要有“无、毋、勿、莫、弗”等,可译为“不要”,

如:毋妄言,族矣。

急逐弗失。

7.语气副词

1)表示揣测,主要有“盖、殆、或、其、岂”等,可译为“大概、恐怕、或许”等,如:今具道所以,冀君实或见恕也。

诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎!

2)表示反问,主要有“岂、宁、讵(巨)、庸、独、其”等,可译为“难道,哪里”

王侯将相,宁有种乎

一之谓甚,其可再乎?

沛公不先破关中兵,公巨能入乎?

吾事道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

3)表示祈使语气,主要有“愿、其、唯”等,可译为“希望”。如:

阙秦以利晋,唯君图之!

寡人非此二姬,食不甘味,愿无斩之

8.表敬副词

文言虚词副词归纳

高中文言虚词 ——副词 (1)时间副词 ①表过去 既、业、已、曾、尝、适、初、曩、昔、向、乡(译为“已经、过去、刚才”) a.适得府君书。《孔雀东南飞》 b.寻向所志,遂迷,不复得路。《桃花源记》 c.曩与吾祖居者,今其室十无一焉。《捕蛇者说》 d.向之所欣,俯仰之间,已为陈迹。《兰亭集序》 e.吾尝终日而思矣。《劝学》 ②表现在 如今人方为刀俎,我为鱼肉。 方其破荆州,下江陵。 会天大雨。《陈涉世家》 ③表将来 且、将、欲、方、行、垂(译为“将、将要”) ?彼且奚适也?《逍遥游》 ?年且九十《愚公移山》 ?功败垂成(成语) ?我欲因之梦吴越。《梦游天姥吟留别》 ④表短暂 斯须、俄而、旋、暂、寻、未几、须臾、无何,猝、乍、暴、忽(不久、一会儿;突然) ?坐须臾,沛公起如厕。《鸿门宴》 ?银瓶乍破水浆迸。《琵琶行》 ?寻梦国恩。《陈情表》 ?未果,寻病终。《桃花源记》 ⑤表持久 常、雅、素 (经常、时常、平素、一向) ?千里马常有,而伯乐不常有。《杂说》 ?安帝雅闻衡善术学。《张衡传》 ?素昧平生、素不相识。(成语) (2)否定副词 ①表否定 不、弗、莫、毋、无、未、匪、非、靡、勿、微(不、没有) ?三岁为妇,靡室劳矣。《氓》 ?曰:“毋从俱死也。”《鸿门宴》 ?微斯人,吾谁与归?《岳阳楼记》 ?夙兴夜寐,靡有朝矣。《氓》 ?匪来贸丝,来即我谋。《氓》 ②表禁止 毋、勿、莫、无(通“毋”,不要、别) ?将子无怒,秋以为期。

?多谢后世人,戒之慎勿忘。 (3)范围副词 ①表全部 俱、毕、凡、皆、咸、举、悉、尽、都、具、共、率(译为“全、都,凡是、大凡,总共、共,大都、大致”) ?村中闻有此人,咸来问讯。《桃花源记》 ?余人各复延至其家,皆出酒食。《桃花源记》 ?悉以咨之。《出师表》 ?或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”《六国论》 ?臣具以表闻,辞不就职。《陈情表》 ②表部分或个别 但、唯、止、仅、独、徒、特、第、直 (只、仅、只是,几乎、将近、差不多达到) ?但见悲鸟号古木。《蜀道难》 ?技止此耳。《黔之驴》 ?而彭祖乃今以久特闻。《逍遥游》 ?君第重射,臣能令君胜。《孙子吴起列传》 (4)程度副词 ①表深度 少、殊、很、极、甚、绝、至、良、酷、孔、稍、微、略、颇 (很、太、极、特别、非常、分外,稍微、略微) ?于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。《赤壁赋》 ?吾至爱汝。《与妻书》 ?履至尊而制六合《过秦论》 ?忧心孔疚,我行不来。《采薇》 ②表比较 益、弥、尤、愈、加、滋 (更加、尤其、更、越) ?圣益圣,愚益愚。《师说》 ?入之愈深,其进愈难。《游褒禅山记》 ?欲盖弥彰(成语) ?奉之弥繁,侵之愈急。 ?加少矣。《游褒禅山记》 (4)情态副词 ①表方式 俱、并、闲、微、窃、固 (一起、暗中、坚决) ?宫中府中,俱为一体。《出师表》 ?窥父不在,窃发盆。《促织》 ②表速度 暂、遽、卒(猝)、立、即、旋、稍、渐、益 (匆忙、急迫、急促)

正确使用虚词

正确使用虚词 教学目的: 1.了解虚词考查的内容: 1)辨析虚词使用正确与否 2)修改使用不当的虚词 3)辨析选择用法相近或者易混的关联词语 2.了解虚词考查的基本题型; 1)选择恰当虚词 2)辨析病句中的有关选择项 3)修改题 3.了解常见虚词的错误类型; 1)滥用虚词 2)错用虚词 4.掌握一些辨析虚词的巧妙方法; 5.注意一些典型虚词的用法。 教学重点: 1.掌握一些辨析虚词的巧妙方法; 2.注意一些典型虚词的用法。 教学设想:共4课时(41-44) 理论讲解讲解2课时 《全品》练讲2课时 教学过程: 第一教时(41课时) 一、考纲要求 虚词的考查,在高考试题中出现的频率还是很高的。近几年来,从1996年到2002年的全国卷、2001年全国卷虚词考查出现在语病题中,2003年和2004年同实词一起考查。纵观近几年来的高考题,虚词的考查涉及了副词、介词、连词和助词。在解答虚词考查题时,除了要了解虚词误用的常见类型,掌握一些辨析虚词的巧妙方法外,还应该注意一些典型虚词的用法。 二、考题剖析 1(2002年高考)依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是C ①中美关系动荡,不符合双方的根本利益。②你比他只是差一点,其实两人不相上下。③这几天我接到一些莫名其妙的电子邮件。 A一再多少往往B再三多少常常 C一再稍微常常D再三稍微往往 解析:本题考查词语的运用,考查的是虚词。“一再”表示一次又一次,总是这样,这与下句“不符合双方的根本利益”相呼应;“再三”也有一次又一次的意思,但一般只是强调次数多,不一定有下文。“多少”作程度副词也有稍微的意思,但肯定的意思要重;第二句中前一个分句和后一个分句是转折关系,且有“只是”来修饰,因此用“稍微”才合适。“往往”表示某种情况时常存在或经常发生,“常常”表示事

古汉语文言虚词-疑问代词助词副词归类(转)

第三节疑问代词 古代汉语的疑问代词主要有“谁”“孰”“何”“曷”“奚”“胡”“恶(wū)”“安”“焉”“几”“几何”。汉魏时期出现“何物”“何等”,是询问事物的,相当于“什么”。 “谁”“孰”主要用来询问人。例如: (1)谁谓河广,一苇杭之。谁谓宋远,歧予望之。(《诗经·卫风·河广》)——按:歧,通“企”,踮起脚跟。 (2)虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?(《论语·季氏》) (3)哀公问:“弟子孰为好学?”(《论语·雍也》 《尚书》里有一“畴”字,也是用来询问人的,相当于“谁”。例如: (4)帝曰:“畴咨若时登庸?”(《尚书·尧典》)——按:此例《史记》翻译成“尧曰:‘谁可顺此事?’” “谁”在汉魏以后也说成“阿谁”。例如: (5)先主谓曰:“向者之论,阿谁为失?”(《三国志·蜀书·庞统传》)“何”“奚”主要用来询问事物,可以翻译成“什么”。其中“何”偶尔也写作“可”。例如: (1)内省不疚,夫何忧何惧?(《论语·颜渊》) (2)人可以食,鲜可以饱。(《诗经·小雅·苕之华》)——按:此例意思是,人拿什么吃,拿什么饱? (3)卫君待子而为政,子将奚先?(《论语·子路》) 《诗经》里“以”有时也是疑问代词,当“何”字解。例如: (4)于以采蘩,于沼于沚,于以用之,公侯之事。(《诗经·召南·采蘩》)汉魏时期产生的“何物”“何等”相当于上古的“何”,也是询问事物的,可以翻译成“什么”。例如: (5)所谓尸解者,何等也?(《论衡·虚道》) (6)令有酒色,因遥问:“伧父欲食饼不?姓何等?可共语。”禇因举手答曰:“河南禇季野。”(《世说新语·雅量》) (7)卢志于众坐问陆士衡:“陆逊、陆抗是卿何物?”(《世说新语·方正》)(8)大鬼过后,捉得一小鬼,问:“此何物?”曰:“杀人以此矛戟……”(《搜神记·夏侯弘》) “胡”有人说是“何故”的合音,用来询问原因,可以翻译成“为什么”;但也可以用来询问其它事物,可以翻译成“什么”。例如: (1)不稼不穑,胡取禾三百廛兮?(《诗经·魏风·伐檀》)——按此例询问原因,意思是“为什么”。 (2)此胡自生?此自恶人、贼人生乎?(《墨子·兼爱下》)——按:此例是询问人,意思是“什么人”。 (3)卒然边境有急,数十百万之众,国胡以馈之?(《汉书·食货志上》)——按:此例询问事物。意思是“什么”。 “曷”多见于《诗经》和《公羊传》。在《诗经》里主要用来询问时间,可以翻译成“什么时候”;在《公羊传》中则主要用于询问原因,可以翻译成“为什么”。例如:(1)君子于役,不知其期。曷至哉?(《诗经·王风·君子于役》)——按:曷至哉,何时回来呀? (2)后子见赵孟,赵孟曰:“吾子其曷归?”对曰:“……将待嗣君。”(《左传·昭公元年》)——按:“吾子其曷归”句杜预注云:“问何时当归。”

汉语词性--副词、介词

现代汉语词性 现代汉语的词可以分为12类。 实词:名词、动词、形容词、数词、量词和代词。 虚词:副词、介词、连词、助词、拟声词和叹词。 实词 一.名词 表示人和事物的名称叫名词。如“黄瓜、猪、马、羊、白菜、拖拉机、计算机”。 1、表示专用名称的叫做“专用名词”,如“云南、上海、李白、白居易,中国”。 2、表示抽象事物的名称的叫做“抽象名词”,如“范畴、思想、质量、品德、品质、友谊、方法”。 3、表示物质事物(无法分出个体的物质)的名称的叫做“物质名词”,如“火、水、大米。” 4、表示方位的叫做“方位名词”,如“上、下、右、后、中、东、西、前面、南面、中间”等。二.动词 动词表示人或事物的动作、行为、发展、变化。 1.表动作行为的:听笑研究停止禁止 2.表心理活动:想高兴希望害怕担心打算相信 3.表发展变化:发展扩大提高增加减小缩小 4.表存现消失:有在存在发生丢失死亡消失 5.表使令性的:让使请叫派要求命令禁止派遣鼓励推选号召 6.表可能意愿(能愿动词):能会愿肯敢应当应该值得可能意愿须 7.表趋向情态(趋向动词):来去过起出入上来进去回去过去 8.表判断(判断词):是就是正是 注意: 1、动词常作谓语,并且大多数能够带宾语,也有一些动词不带宾语。 2、动词后面一般可以待“过.着.了.”等,表示动作行为的时间过程。 3、能愿动词后面一边跟动词,构成能源短语。 三.形容词 形容词表示事物的形状、性质、颜色、状态等,如“多、少、高、矮、胖、瘦、死板、奢侈、胆小、丑恶、美丽、红色”。 状态形容词通红、雪白、红通通、黑不溜秋等前面不能加“很”。 注意: 1、形容词前能加 ......“.很.”. 2、形容词一般能作谓语和定语,也可以做状语补语。 四.数词(略):数目减少,不能用倍数 ..,只能用分数;数目增加,即可用分数也可以用倍数表示;五.量词 量词是表示事物或动作单位的词。 如“个、张、、只、支、本、台、架、辆、颗、株、头、间、把、扇”等; “寸、尺、斤、吨、升、斗、加仑、欧姆、立方米”。 “次、下、回、趟、场”等 注意:数词和量词通常被人们称为数量词。 六.代词 1、人称代词:代替人或事物的名称。如“我、你、您、他、她、它、我们、你们、他们、她们、它们、咱们、自己、别人、大家、大伙 2、疑问代词:用来提出问题。如“谁、什么、哪儿、多、多么、怎么、怎样、什么、怎样”。 3、指示代词:用来区别人或事物。如“这、那、这儿、这里、那儿、这会儿、那会儿、这么、这样、那么、那样、这些、那么些、每、各、某”。 注意:指代一定要明确,不然句子就会表达不清,造成病句。(指代不明)

文言虚词定义

(文言文中)一般不作句子成分,不表示实在的意义的词。主要的作用是组合语言单位。虚词种类:副词,介词、连词、助词、叹词、象声词、代词七类。 编辑本段文言虚词意义及用法 而 1.连词。可连接词、短语和分句,表示多种关系。如: (一)表示并列关系。如: ①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者(《劝学》) ②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》) ③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》) ④氓肃之人,而迁徙之徒也。《过秦论》 ⑤九国之师,逡巡而不敢进。《过秦论》 ⑥致万乘之势,序八州而朝同列。《过秦论》 表示并列时,而连接的两个成分有相同的主语,但互不影响 (二)表示递进关系。如: ①君子博学而日参省乎己。(《劝学》) ②楚怀王贪而信张仪,遂绝齐(《屈原列传》) ③回视日观以西峰,或得日,或否,绛皜驳色,而皆若偻(《登泰山记》) ④以其求思之深而无不在也(《游褒禅山记》) 表递进时,后一个成分是在前一个成分的基础上引申出的 (三)表示承接关系。如: ①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄(《祭十二郎文》) ②置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》) ③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》) 表承接时,前后两个成分有时间上或逻辑上的先后顺序 (四)表示转折关系。如: ①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》) ②有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》) ③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(《祭十二郎文》) (五)表示假设关系。如: ①诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》) ②死而有知,其几何离(《祭十二郎文》) ③锲而不舍,金石可镂。(《劝学》)

④人而无信,不知其可也。(《论语》) (六)表示修饰关系。如: ①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》) ②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》) ③项王按剑而跽曰:"客何为者?"(《鸿门宴》) (七)表示因果关系。如: ①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》) ②表恶其能而不用也(《赤壁之战》) ③小人不知天命而不畏也。(《论语》) (八)表示目的关系。如: ①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》) ②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》) ③吾恂恂而起。(《捕蛇者说》) 2.代词。第二人称,一般作定语,译为"你的",偶尔也作主语,译为"你"。如:而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。(《记王忠肃公翱事》) 3.复音虚词"而已"。放在句末,表示限止的语气助词,相当于"罢了"。如:一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。(《口技》) 闻道有先后,术业有专攻,如是而已。(《师说》) 何 1.疑问代词。 (一)单独作谓语,问原因,后面常有语气助词"哉""也"。如: 何者?严大国之威以修敬也。(《廉颇蔺相如列传》) 予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》) (二)作宾语,主要代处所和事物,可译为"哪里""什么"。译时,"何"要后置。 豫州今欲何至?(《赤壁之战》) 大王来何操?(《鸿门宴》) (三)作定语,可译为"什么""哪"。 然则何时而乐耶?(《岳阳楼记》) 其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。(《琵琶行》) (四)用作状语,常表示反问。译作“为什么”“怎么”。 何不按兵束甲,北面而事之?(《赤壁之战》) 徐公何能及君也?(《邹忌讽齐王纳谏》) 2.副词。 (一)用在句首或动词前,常表示反问,可译为"为什么"怎么"。 何不按兵束甲,北面而事之?(《赤壁之战》) 徐公何能及君也?(《邹忌讽齐王纳谏》) (二)用在形容词前,表示程度深,可译为"怎么""多么""怎么这样"。

2015教师招聘语文备考:“正确使用虚词”跟踪练习二

2015教师招聘语文备考:“正确使用虚词”跟踪练习二 文章来源:天津教师考试网 2015教师招聘 1 依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是( ) ①这次抢购风潮来得迅猛,波及面广,其原因固然很多,比如媒体__________真相滞后,少数商家乘机利用等,但归根到底,是群众性的盲目跟从。 ②清清山溪,森森古柏,佛塔巍巍,钟磬悠悠,深山中的这一古刹,真是个__________去处。 ③袁宏道、归有光这一派作家的随笔小品__________代圣人之言的载道之文, __________抒写自我的性灵之作。 A.透露清静不仅是/而且是 B.披露清静不是/而是 C.透露清闲不是/而是 D.披露清闲不仅是/而且是 答案:B 中公专家解析:披露:暴露、透露:泄露清闲:偏于无事相烦,清静:偏于环境安宁“不仅是/而且是”为递进关系,“不是/而是”为并列关系。 2 依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是( ) ①这次总统大选存在着严重的舞弊行为,十几个投票点正在接受调查,《世界论坛》报今天__________向社会披露了这一丑闻。 ②从学校毕业并不意味着学习的__________,社会的不断前进,每个人都面临着接受教育的问题。 ③随着改革的深入,各行各业都存在财力不足的问题。__________财政开支庞大,但为了加快解决“三农”问题,我国政府__________作出了加快农村税费改革步伐的决定。 A.率先终止终身尽管/还是 B.首先中止终身尽管/还是 C.首先终止终生不管/还是 D.率光中止终生不管/还是

答案:A 中公专家解析:率先:带头,第一个。首先:第一,是个序数词,后文往往有“其次”“第二”等与之呼应。终止:指事情终了或结束后停止;中止:指事情进行中因故停止,意谓事情没有完成就中途停止。终身:一辈子,学习是一辈子切身相关之事;终生:从生到死。一般用于伟大事业方面。“尽管/还是”,转折关系;“不管/还是”,关联词语搭配不当,若将“还是”改为“都”,属条件关系,也不合句意。 3 依次填入下列各句横线的词语,最恰当的一项是( ) ①著名语言学家吕叔湘先生和丁树声先生为__________我国第一部《现代汉语词典》作出了卓越贡献。 ②去年12月下旬,三艘朝鲜船舶__________了朝韩西部海域北方界线,遭到韩国海军的警告后,返回朝鲜海域。 ③这一自杀事件警示我们,大学生心理健康问题亟待重视。__________忽视这一问题,这样的悲剧__________会重演。 A.编纂超过如果/还 D.编辑越过只要/就 C.编纂越过如果/还 D.编辑超过只要/就 答案:C 中公专家解析:编辑:一是指在出版部门专门处理稿件的人,如晚报体育栏的编辑。一是指收集资料,整理成书。编纂:一般指大部头的作品,如编纂词典。超过:指水平超越别人。越过:超过某种界线、界限。末句应该用表示假设关系的关联词“如果……还……”,不能用表示条件关系的关联词。 4 依次填入下列各句横线上的词语,恰当的一组是( ) ①他已是满头白发,恐怕__________六十岁了。 ②为了使孩子__________地成长,家长与老师应经常沟通情况。 ③他在担任省劳动厅长期间,违反了组织人事纪律,__________职权先后将未经考试或考核的11名亲属录用为干部。 A.不只很好乱用 B.不只更好滥用 C.不止更好乱用 D.不止很好滥用 【答案】D

八年级语文副词、介词语法知识专题训练

语法知识专题训练 【本期训练专题】词类虚词之:副词、介词。 【教师解读】 虚词包括副词、介词、连词、助词、叹词。现将本次学习重点名副词、介词的定义和主要语法特点列表于下。 的确、未、别、莫、勿、是否、不必、不曾

【实战演练】 1、有的副词用法很多,虽是同一个副词,也可能属不同的小类,请对下面副词的用法进行分类判断。 A、“就” “我一会儿就去。”(“就”表:,有事情短期内即将发生之意;)“我就两张了,怎么能给你呢!”(“就”表:,有“只”之意;)“他就不听你的,你能怎么办?”(“就”表:,相当于“偏”。) B、“还”: “还好、还行、还可以”(“还”表:,有比较而言不错之意;)“怎么还不来!”(“还”表:,有“老也不来”之意;)“二十年了,你还那样”(“还”表:,有“依然”之意;)“还要怎么样”(“还”表:,有“究竟”之意。) 2、下面罗列的词语有副词也有介词,请分类判断。 5 副词有: 介词有: 3、现代汉语的介词大多数是从古代汉语演变而来的,有些词还兼有介词和动词两种功能,请判断和下面的词语在不同语境中是介词还是动词。

. ( 十一点钟才进站F、他

语法之:副词、介词 参考答案 1、有的副词用法很多,虽是同一个副词,也可能属不同的小类,请对下面副词的用法进行分类判断。 A、“就” “我一会儿就去。”(“就”表时间,有事情短期内即将发生之意;) “我就两张了,怎么能给你呢!”(“就”表示范围,“只”之意;) “他就不听你的,你能怎么办?”(“就”表示语气,相当于“偏”。) B、“还”: “还好、还行、还可以”(“还”表示程度,有比较而言不错之意;) “怎么还不来!”(“还”表示时间,有“老也不来”之意;) “二十年了,你还那样”(“还”表示情态,有“依然”之意;) “还要怎么样”(“还”表示语气,有“究竟”之意。) 2、下面罗列的词语有副词也有介词,请分类判断。 副词:1、 3、4、6、9、11、12、14、17、18、20 介词:2、5、7、8、10、13、15、16、19 3、现代汉语的介词大多数是从古代汉语演变而来的,有些词还兼有介词和动词两种功能,请判断和下面的词语在不同语境中是介词还是动词。 A、我们为人民服务. (介词) 他为谁,为大家.(动词) B、今天我们比乒乓球.(动词) 你比他强.(介词) C、计划通过了.(动词) 通过学习,我们提高了认识.(介词) D、他在黑板上写了几个字.(介词) 他在不在宿舍 (动词) E、火车到十一点钟才进站.(介词) 火车到站了.(动词) F、他给了我一本书.(动词) 他给我买了一本书.(介词)

正确使用虚词测试题高考语文专题训练[2020年最新]

正确使用虚词测试题(附详细参考答案) 1.依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是( ) ①我不想去,只是没工夫罢了。 ②文章流畅很好,而主要的还在于内容。 ③文艺工作者必须深入生活,如此,才能创作出有血有肉的好作品。 A.未尝诚然倘能 B.何尝诚然惟其 C.何尝虽然倘能 D.未尝虽然惟其 B(“未尝”加在否定词前面,构成双重否定,有时相当于“不是”,有时是“不曾”的意思;“何尝”用在否定形式前表示肯定。第一个空选“何尝”更符合语境。“虽然”表示对某一行为的确认或肯定,但后边的并不因此而不成立。“诚然”是“确实,实在”的意思,从上 下文来看,第二个空应选“诚然”。根据第三句的“才能”一词可知句间是必要条件关系, 应选“惟其”) 2.下面句子中加点的词语,使用恰当的一项是( ) A.现在,无论 ..城市和.农村,都正经历着由改革、开放政策所引起的深刻变化。 B.现在,无论 ..城市及.农村,都正经历着由改革、开放政策所引起的深刻变化。 C.现在,无论 ..城市与.农村,都正经历着由改革、开放政策所引起的深刻变化。 D.现在,无论 ..农村,都正经历着由改革、开放政策所引起的深刻变化。 ..城市还是 D(“无论”与“和、及、与”都搭配不当,与“还是”搭配最恰当) 3.下列各句中,加点的虚词的使用,不正确的一项是( ) A.为群众长期热爱的古代小说,其创作多是立足于现实,不脱离现实,否则..就没有生命力。 B.《西游记》中所写的魔怪总是从神佛那里来,而.在被孙悟空打得快死时又总被神佛收去使用。 C.书中以汉、宋为正统,这不是历史观,而且..是现实的反映,不能以历史的标准来要求。 D.重视写情节并不意味着忽视写人物,而是..要通过情节表现人物。 C(句间是并列关系,不能用表示递进关系的“而且是”来连接) 4.依次填入下列句子横线处的词语,最恰当的一项是( ) ①阳光虽然为生命所,但其中的紫外线却有扼杀原始生命的危险。 ②正是历史的多种原因,西藏的经济比内地落后,比沿海发达地区落后。 ③古今不容混同,但古人生活中许多相对真理,也同样包含着绝对真理的因素。 A.必需更加虽然 B.必须越发虽然 C.必需更加固然 D.必须越发固然 C(必需:一定要有的,不可少的。必须:副词,表示事理上和情理上的必要,也表示加强 命令语气。从句意看,该句为“必需”。“更加”表示程度上又深了一层或数量上进一步增加 或减少;越发:在原有基础上更进一步。固然:副词,表示承认这个事实,引起下文转折。 虽然:连词,一般用于上半句,表示让步,下半句说出正面意思) 5.依次填入下列句子横线处的词语,最恰当的一项是( ) ①在任二十多年来,这位基层干部的基本原则是:只要严格上级领导的指示办事,就不会出现大的失误。 ②上次比赛场上各自为战的教训,我们在下次比赛中一定要形成合力,克服风头主义。 ③看到他取得的巨大成就,我先是一惊,暗暗佩服他的才能和干劲。

正确使用虚词专题训练【】

正确使用虚练习题 1. 依次填入下面一段文字中横线处的虚词,恰当的一组是() 有许多论文所引证的论述能够兼顾历史与科学前沿,—包括该领域中古老又权威的论断、方法和数据,—包括了最新研究成果及理论或实际需求,反映出作者的理论眼界。一位优秀的科学家与当今各国学者的研究成果互相联系,且兼顾经典,—使读者在研究其论文时不仅得到论点、论据,能获得进一步探讨的方法论与空间。 A. 既又不仅因而所以 B.不但而且不仅因而而且 C.既又总是从而而且 D.不但而且总是从而所以 2. 下列各组中,意义不相同的一组是() A. 除非你去请,他才会来。除非你去请,他不会来的。 B. 他缺乏工作经验,难免会出现一些差错。他缺乏工作经验.难免不出现一些差错。 C. 他差点琛着蛇。他差点没踩着蛇。 D. 差点考上了大学。他差点没考上大学。 3. 下面句子中加点的虚词,使用正确的一项是() A. 关于日前出现在报端的那些言论,我虽然又好气又好笑,但也颇有些高兴,因为中竟有人回应了。 B. 尽管多少人都不愿意留在这个偏远小山村,但为了这里的孩子,她还是留了下来,当她的山村教师。 C. 既然我们已经立下决心要夺取今年联赛的冠军,因此我们的训练就应该更加认真,更加刻苦。 D. 既然你自己已不再对往事做无益的回顾与忏悔,那么而对今天的事情又何须自寻烦恼呢? 4. 下列各句中,加点的虚词使用正确的一句是( ) A. 蝉螂喜欢栖息于潮湿、阴暗或者温暖的环境中。 B. 这些考古新发现为了人类的起源和发展提供了非常重要的依据。 C. 才十五岁的小女孩,径自游过了长江,真不简单! D. 他是那样的全神贯注,乃至我站在他背后看了许久,他都未发现。 5. 依次填入下面两段文字中横线处的关联词语,恰当的一项是() ①为了蝇头小利,一些人不惜头破血流,—几张“大团结”—就可以“收购”某些人的廉耻心、自尊心骨头和灵魂。 ②一个人—不憧得正确意见只能是对于实际事物的客观的全面的反映,而坚持要按自己的主观的片面的想法去办事,那么,他有善良的动机,也还是会犯或大或小的错误。 A. 乃至甚至如果即使 B.甚至乃至如果即使 C.甚至乃至即使如果 D.乃至甚至即使如果 6. 下列各组中加点的词语用法和意义相同的一项是() A. ①那穿着和时节不相称的拷绸衫裤的男子。 ②以有趣的比喻和生动的故事,做出形象的暗示。 B. ①没有学好的功课除非赶紧补,要不就没法跟上去。 ②这里除非不刮风,刮起风来总是满天黄沙。 C. ①这个字岂但我们不识,恐怕那些老先生也未必知道。 ②把多余的钱存入银行,当但对国家有利,对个人更有利。 D. ①那么多的花,偏偏这一盆开得不好。②你挑大的送给他,他偏偏拣小的。 7. 下列句子中,加点的虚词必须保留的一句是()

高考常见的18个文言虚词

常见的18个文言虚词 一些虚词另有实词的用法,为方便表述起见,本清单将其一并解释。 常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。 1.而 连词表示并列关系,一般不译,有时可译为“又”蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。(《劝学》)表示递进关系,并且,而且君子博学而日参省乎己。(《劝学》) 表示承接关系,可译为“就”“接着”,或不译 故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄。(《祭十二郎文》) 置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》) 表示转折关系,但是,却青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》) 表示假设关系,如果,假如死而有知,其几何离?(《祭十二郎文》) 表示修饰关系,即连接状语,可不译吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。(《劝学》) 表示因果关系余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(《游褒禅山记》) 表示目的关系缦立远视,而望幸焉。(《阿房宫赋》) 代词通“尔”,第二人称,你的,你而翁归,自与汝复算耳!(《促织》) 妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”(《项脊轩志》) 副词通“如”,好像,如同军惊而坏都舍。(《察今》) 2.何 疑问代词单独做谓语,后面常有语气助词“哉”“也”, 可译为“为什么”“什么原因” 何者?严大国之威以修敬也。(《廉颇蔺相如列传》) 予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)做动词或介词的宾语,哪里,什么 豫州今欲何至?(《赤壁之战》) 大王来何操?(《鸿门宴》) 做定语,什么,哪其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。(《琵琶行》) 疑问副词用在句首或动词前,常表示反问,为什么,怎么徐公何能及君也?(《邹忌讽齐王纳谏》) 用在形容词前,表示程度深,怎么,多么,怎么这 样 至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》) 语气助词相当于“啊”新妇车在后,隐隐何甸甸。(《孔雀东南飞》)动词通“呵”,喝问信臣精卒陈利兵而谁何。(《过秦论》) 3.乎 语气助词表疑问语气,吗,呢儿寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》) 表反问语气,吗,呢布衣之交尚不相欺,况大国乎?(《廉颇蔺相如列传》) 表测度或商量语气,吧圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?(《师说》)用于感叹句或祈使句,啊,呀西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍。(《前赤壁赋》)用在句中的停顿处胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞》) 介词相当于“于”,在文中有不同的翻译醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(乎:于)(《醉翁亭记》) 今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。(乎:在)(《捕蛇者说》) 生乎吾前,其闻道也固先乎吾。(前一个“乎”:在。后一个“乎”:比)(《师说》) 君子博学而日参省乎己。(乎:对)(《劝学》) 词尾……的样子,……地浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。(《前赤壁赋》) 4.乃 副词表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,才,这才,就设九宾于廷,臣乃敢上璧。(《廉颇蔺相如列传》) 强调某一行为出乎意料或违背常理,却,竟(然),反而问今是何世,乃不知有汉。(《桃花源记》) 可表示对事物范围的一种限制,只,仅 项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。(第二个“乃”:只, 仅仅)(《史记·项羽本纪》) 用在判断句中,起确认作用,是,就是若事之不济,此乃天也。(《赤壁之战》) 代词用作第二人称,常做定语,译为“你的”;也做主语,译为 “你”。不能做宾语 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。(陆游《示儿》) 用作指示代词,这样夫我乃行之,反而求之,不得吾心。(《齐桓晋文之事》) 5.其 代词第三人称代词,做领属性定语,他的,他们的,她 的,她们的,它的,它们的 臣从其计,大王亦幸赦臣。(《廉颇蔺相如列传》) 第三人称代词,做主谓短语中的小主语,他,他 们,她,她们,它,它们 秦王恐其破璧。(《廉颇蔺相如列传》) 活用为第一人称或第二人称,我的,我(自己), 你的,你 而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(《游褒禅山记》)指示代词,表示远指,那,那个,那些,那里不嫁义郎体,其往欲何云?(《孔雀东南飞》)

2018年高考语文一轮复习每日一题第02周正确使用虚词

2017年7月11日正确使用虚词 高考频度:★★★☆☆┇难易程度:★★★☆☆ 1.【2016年高考课标全国I卷】填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是( ) 我们曾说,中学生初学文言文时①不要依赖译文。②并不是说在整个学习过程中绝对不去参看译文。 其实,③肯动脑筋,④不盲目机械地看待译文,⑤,只要译文不是太差,看着译文也无妨。有时候把译文 跟注释对照起来揣摩学习,⑥不失为一种可行的方法。 ①②③④⑤⑥ A / 这如果而且那么也 B 最好当然一旦/ 而且就 C 一定也如果并且因此/ 所以仍 D 尽量/ 因为 进而 A 2.【2016年高考课标全国Ⅱ卷】填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是( ) 比尔·布莱森在他的《万物简史》里介绍了超级火山的巨大破坏性。以美国为例,①境内有一座超级 火山喷发,②其产生的巨大能量将摧毁数千公里范围内的所有东西,无数人会因此丧命,③会导致整个国 家被深达6~20米的火山灰覆盖,随后④会出现其他许多可怕后果。⑤目前人类还无法预测美国超级火山 会在何时喷发,⑥了解了它的杀伤力有利于我们制订各种减损预案。 ①②③④⑤⑥ A 一旦则/ 也即使然而 B 倘若那么进而/ 由于所以 C 假如则甚至更/ 那么 D 只要/ 而且还虽然但 D 名师点睛 虚词指没有完整的词汇意义,但有语法意义或功能意义的词。汉语的虚词包括副词、介词、连词、 助词、语气词等。高考对虚词的考查,着重于正确使用,即不滥用、误用等。对于这部分内容,高考考 查关联词的搭配是否得当、位置是否正确、关系是否合乎语意等。另外,副词使用是否准确、介词使用 是否恰当,也是高考考查的内容。正确辨析和使用虚词的角度有: 1.从词性的角度辨析。如“固然”和“诚然”,前者只能做转折连词,后者除了有同样的性质、功

高考语文 通关词语训练近义词辨析(二)正确使用虚词

近义词辨析(二)正确使用虚词 一、通关训练 1、依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是() ①这家企业改革的任务,是“ 减员” ,更重要的是“ 增效” 。 ②预算即使制订得再,在执行过程中也难免发生变化。 ③今年春节期间,山西某地发生了一起的假酒案。 A. 不止正确耸人听闻 B. 不只正确耸人听闻 C. 不只准确骇人听闻 D. 不止准确骇人听闻 2、依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是() ①报载孙中山的孙女孙穗芳女士近年多次_______北京大学,为推动孙中山研究做出了贡献。 ②北京市政府对城市建设布局做出了______,在2008年前将每年增加800万平方米的绿地。 ③邓亚萍现在留给大家的印象,______日渐成熟的仪表风度,_______依然保留的拼搏精神。 A.莅临计划不仅是/而且是B.莅临规划不是/而是 C.亲临规划不仅是/而且是D.亲临计划不是/而是 3、依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是() ①毋庸,法兰西优秀的民族文化是人类历史上的一笔宝贵财富。 ②小男孩一下子索然了,站在那里没有目标地东张西望。 ③当浮力大于物体所受的重力时,物体上浮,物体下沉。 A.置疑兴味反之 B.质疑趣味反之 C.质疑趣味否则 D.置疑兴味否则 4、依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是() ①开放性网络给人们交流思想提供了较大的便利,但同时也应看到,一些于网络的“情绪性言论”,有时产生的负面影响也很大,需要引起社会的高度重视。 ②2006年,中国外交依然面对许多悬疑:中日关系僵局能否,中俄合作能否深化,中美管子能否保持积极稳定的发展态势,等等,这些问题仍然值得世界充分关注。 ③在最内在的精神生活中,我们每个人都是孤独的,爱并不能消除这种孤独,正因为由己及人领悟到别人的孤独,我们的内心会对别人充满最诚挚的爱。 A.漫延打破也/就 B.蔓延突破也/就 C.漫延突破但/才 D.蔓延打破但/才 5、依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是() ⑴道路交通好了,公交车周转率提高了,旅游环境、旅游出行得到了充分________。这一切,是杭州市民 本着大气开放的精神,把景区让给外地游客所带来的效应。 ⑵经过索马里族长老和红十字国际委员会________,埃塞反政府武装把七名中方人质交给了当地红十字国 际委员会人员。 ⑶美国的29个驻外使馆因搬迁而欲出售。购买这些建筑需考虑所有权等问题。比如,您买了伦敦 那座前海军工作大楼,不能完全拥有它的所有权。 A.保障斡旋即使也B.保证干预虽然但是 C.保证斡旋即使也D.保障干预虽然但是 6、依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是 ( ) (1)政协委员们建议市政府要建立与首都地位、作用相适应的功能齐全的传染病救治中心,以从容突

虚词与翻译

文言虚词: 没有实在意义,一般不能充当句子成分,不能单独回答问题(少数副词如“不”“也许”“没有”等可以单独回答问题),只能配合实词一起使用,才能表示种种语法关系。虚词包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词、兼词七类。文言虚词在整个文言词语中虽然只占一小部分,但是它的语法作用却很大。文言文中的许多句式是以虚词为标志的,如判断句“……者……也”、被动句“为……所……”等虚词在文言文中用得很频繁,而且它们的解释也相当灵活。 中考考查的五个虚词:之、其、以、于、而 1、之:代词:代人、事、物,指示代词。如:“徐公来,孰视之。”、“暮寝而思之。”助词:(1)结构助词:相当于“的”。如:城北徐公齐国之美丽者也。 (2)主谓之间,取消句子的独立性,不译。如:予独爱莲之出淤泥而不染。(3)句末,凑足音节,不译。如:怅恨久之。 (4)作宾语前臵的标志。如:何陋之有。 动词:相当于“去”、“到”。如:辍耕之垄上。 2、其①代词:A.人称代词,可译为“我”“你”“他”“我的”“自己的”等。例:余人各复延至其家。(《桃花源记》)B.代具体的事物。例:屠自后断其股。(《狼》)C.指示代词,可译为“这”“那”等。例:有蒋氏者,专其利三世矣。(《捕蛇者说》) ②副词:表示推测、反问等语气,可译为“大概”“难道”,或者不译。例:其真无马邪?其真不知马也。(《马说》)(句中第一个“其”表反问,可译为“难道”;第二个“其”表猜测语气,可译为“大概”。 3、以①介词:A.表示动作行为发生、出现的原因,可译为“因为”“由于”。例:不以物喜,不以己悲。(《岳阳楼记》)B.表示工具、手段、方式,可译为“用”“拿”等。例:媵人持汤沃灌,以衾拥覆。(《送东阳马生序》)C.表示时间、处所或范围,可译为“在”“于”“从”等。例:以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋。(《隆中对》) ②连词:A.表示目的,可译为“来”。例:是以先帝简拔以遗陛下。(《出师表》) B.连接分句,表示结果,可译为“以至于”等。例:不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。(《出师表》) 4、于介词:A. 作介词,译为“在”“到……时”;或“给、到”;还可以译为“比、对、向、从”等。 5、而①代词:相当于第二人称,你、你们,你的、你们的。例:而翁归,自与汝复算耳!(《聊斋志异。促织》) ②连词:A.表示递进,相当于“而且”“并且”。例:太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。(《醉翁亭记》)B.表示转折,相当于“却”“但是”。例:人不知而不愠,不亦君子乎?(《论语。学而)C.表示顺承,相当于“然后”。例:学而时习之,不亦说乎?(《论语。学而》)D.表修饰,相当于“地”。例:默而识之。(《论语。述而》)E.表并列。例:望之蔚然而深秀者。(《醉翁亭记》) 整理与积累 之:辍耕之垄上(去) 怅恨久之(语助词,不译) 鸿鹄之志(的) 二世杀之(代词,他)

05.现代汉语中虚词的运用

现代汉语中虚词的运用 现代汉语中,虚词帮助实词构成句子,能帮助句子表达意义,能表示动作的时间和说话的语气。虚词数量少,且无实在的词汇意义,但使用频率高,用法灵活。 虚词的使用应注意“四要”: 一、要弄清虚词的意义和用法。特别是表达功能相近的虚词的意义和用法。 如93年上海第6题:“参加研讨会的全体学者对汉语或英语都很精通。”句中的虚词“或”用错了,“或”是表选择关系的连词,而且“或”与“都”不能搭配,它应改为“和”。 二、要弄清虚词的正确搭配。 汉语中的虚词大多数是单独使用的,也有成对配合使用的。搭配有一定规矩,有的已形成固定格式,不能随意更改。否则就违背了语言习惯,影响语意表达。如96年第3题:依次填入下列横线的关联词语恰当的一组是: ①上千吨的轮船碰上这样大的风浪也得上下颠簸,这么一条小船。 ②挖这样的井,占地多,不合算,井的四周都是沙土,很容易塌陷。 ③改革后,产品质量提高了,款式新颖了,包装也精美了,因而更加受到群众欢迎。 A 况且何况而且 B况且而且况且 C 何况而且何况 D 何况况且而且 “何况、而且、况且”三个都是表示递进关系的连词,但与他们搭配的虚词各不相同。“何况”有前后对比意,有反问语气,常与“尚且”“都”搭配;“而且”常与“不但”“不仅”搭配。再看③“产品质量提高了,款式新颖了,包装也精美了”,前两句是并列关系,与后一句构成递进关系,即“不但质量……款式……而且包装也精美了”。由此可排除B、C,再看A、D两项,“况且”有进一步说明理由的作用,故正确答案应选D。 三、要弄清虚词的正确位置。 使用虚词,要注意它们在句中的位置,如果位置恰当,句意就准确鲜明,否则,不仅会使句意不明。甚至会改变句子原意。这类考查点,常常出现在病句辨识或修改有语病的语段中,如99年第5题D句:“3月17日,6名委员因受贿丑闻被逐出国际奥委会。第二天,世界各大报纸关于这起震惊国际体坛的事件都作了详细报道”。这句就犯了虚词“关于”位置不当的毛病。“关于……事件”这个介宾短语不能放在主

高考语文语言文字运用精炼复习题 正确使用虚词含解析

正确使用虚词1 1、填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是() 散文精神因它的定向性而成为一种宿命。它高扬反叛传统的旗帜,以此鼓动有为的作者。 ① ,由于“死亡惯性”,也称惰性的强大势力,人们总是守在经典的食槽里,暗语一瓢饮。 传统不是过往的故事,传统是现时性的。反传统② 同时意味着反时尚。构成 传统秩序的东西,很可能有过生气勃勃的时候,然而③ 形成规则, ④ 开始失 去生命力。⑤ ,作家只需遵奉自己的生命逻辑和思想逻辑。个体精神的介入,是对 于传统和死亡的战胜。正是在这一意义上,创作⑥ 称得上是生命的奉献。 A.A B.B C.C D.D 2、填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是() 我们发现,涉及物质时,这个问题很难回答; ① 涉及精神时,这个问题 ② 同样难以回答, ③ 增加了一些特殊的困难。任何观点都来自先前的印象, ④ 我们对精神实体有任何想法,我们一定先对其有一个印象; ⑤ 无法想出之 前的印象, ⑥ 我们便难以形成观点。因为,一个印象若非与这个实体类似,怎么 可以代表这个实体呢?而按照目前讨论中的哲学理论,倘若先前的印象不具有任何这一实体 的特殊属性,怎么可能与这一实体相似呢? A.A B.B C.C D.D 3、填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是()

中华民族有着很强的“寻根意识”。中国人① 走到哪里, ②不忘记寻找自己的“根”。特别是汉族,宗族观念根深蒂固,同姓同宗是一种很强的联系纽带。由于个人③家族的迁移,姓氏人口的分布从发源地逐渐扩散到祖国各 地④全世界, ⑤ 人们始终不忘寻找宗脉源流,追求血脉亲情的归属感。故乡不仅是祖先诞生的地方,更是其姓氏起源的地方。⑥ ,寻根问祖的过程也是寻找家族文化的过程。 A.A B.B C.C D.D 4、填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是( ) 有的人在填报高考志愿时选报热门专业, 理由是能学以致用, ①是一种误解。学以致用的真正含义是将学到的知识用于实践, ②不是看什么东西有用才决定去学。摒弃功利性③使人抱着乐观的态度去学习; ④有用才去学习会使人产生心理负担, ⑤总要担心以后会不会真的有用。抱着功利之心去挑选专业,往往会牺牲自己真正的兴趣, ⑥毕业后谋到了不错的职位,也不一定就工作得很开心。 A.A B.B C.C D.D 5、填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是( ) 中国古代的文人墨客,富贵贫贱,通达潦倒,欢喜哀愁, ①离不开

古汉语文言虚词-疑问代词助词副词归类(转)精品

【关键字】语文、条件、难点、现代、配合、发展、掌握、需要、倾向、能力、办法、倾斜、发扬、公心 第三节疑问代词 古代汉语的疑问代词主要有“谁”“孰”“何”“曷”“奚”“胡”“恶(wū)”“安”“焉”“几”“几何”。汉魏时期出现“何物”“何等”,是询问事物的,相当于“什么”。 “谁”“孰”主要用来询问人。例如: (1)谁谓河广,一苇杭之。谁谓宋远,歧予望之。(《诗经·卫风·河广》)——按:歧,通“企”,踮起脚跟。 (2)虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?(《论语·季氏》) (3)哀公问:“弟子孰为好学?”(《论语·雍也》 《尚书》里有一“畴”字,也是用来询问人的,相当于“谁”。例如: (4)帝曰:“畴咨若时登庸?”(《尚书·尧典》)——按:此例《史记》翻译成“尧曰:‘谁可顺此事?’” “谁”在汉魏以后也说成“阿谁”。例如: (5)先主谓曰:“向者之论,阿谁为失?”(《三国志·蜀书·庞统传》)“何”“奚”主要用来询问事物,可以翻译成“什么”。其中“何”偶尔也写作“可”。例如: (1)内省不疚,夫何忧何惧?(《论语·颜渊》) (2)人可以食,鲜可以饱。(《诗经·小雅·苕之华》)——按:此例意思是,人拿什么吃,拿什么饱? (3)卫君待子而为政,子将奚先?(《论语·子路》) 《诗经》里“以”有时也是疑问代词,当“何”字解。例如: (4)于以采蘩,于沼于沚,于以用之,公侯之事。(《诗经·召南·采蘩》)汉魏时期产生的“何物”“何等”相当于上古的“何”,也是询问事物的,可以翻译成“什么”。例如: (5)所谓尸解者,何等也?(《论衡·虚道》) (6)令有酒色,因遥问:“伧父欲食饼不?姓何等?可共语。”禇因举手答曰:“河南禇季野。”(《世说新语·雅量》) (7)卢志于众坐问陆士衡:“陆逊、陆抗是卿何物?”(《世说新语·方正》)(8)大鬼过后,捉得一小鬼,问:“此何物?”曰:“杀人以此矛戟……”(《搜神记·夏侯弘》) “胡”有人说是“何故”的合音,用来询问原因,可以翻译成“为什么”;但也可以用来询问其它事物,可以翻译成“什么”。例如: (1)不稼不穑,胡取禾三百廛兮?(《诗经·魏风·伐檀》)——按此例询问原因,意思是“为什么”。 (2)此胡自生?此自恶人、贼人生乎?(《墨子·兼爱下》)——按:此例是询问人,意思是“什么人”。 (3)卒然边境有急,数十百万之众,国胡以馈之?(《汉书·食货志上》)——按:此例询问事物。意思是“什么”。 “曷”多见于《诗经》和《公羊传》。在《诗经》里主要用来询问时间,可以翻译成“什么时候”;在《公羊传》中则主要用于询问原因,可以翻译成“为什么”。例如:(1)君子于役,不知其期。曷至哉?(《诗经·王风·君子于役》)——按:曷至哉,何时回来呀?