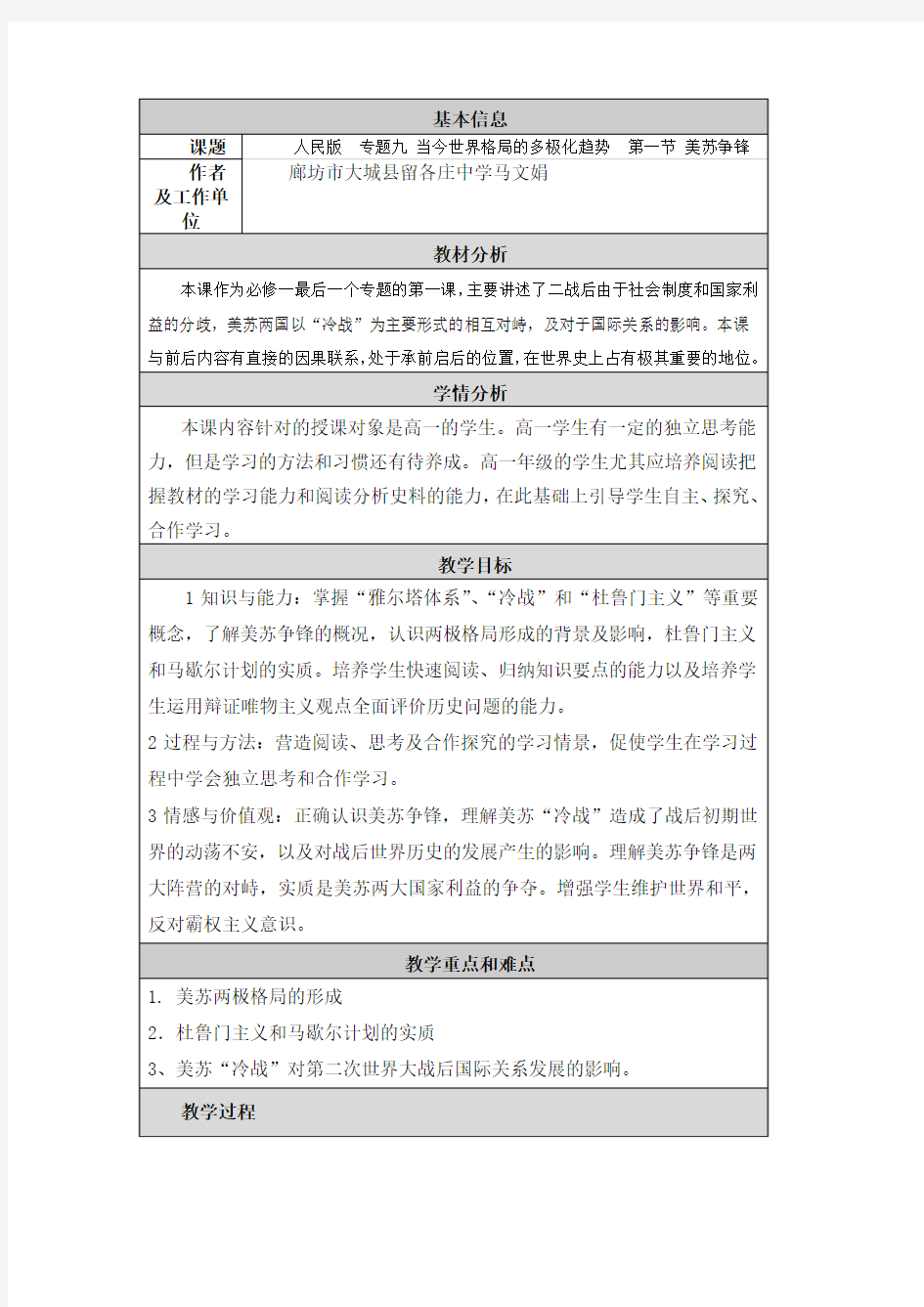

美苏争锋教学设计与反思

想想刚到师大校园时候的陌生;接着是破冰训练时的融洽;再有就是校园里一张张熟悉面孔的交会,虽然不曾有语言的交流甚至说上一句话,但是我们心里明白,我们是一个班的同属于河北省高中历史教师群体中的一员,所以我们见面会点头,会面带微笑,虽然我们不曾说上一句话!

虽然有小辛班长或是严厉似的点名,或是近乎苛刻的数落,但是私下里还是听到了这样的议论,小辛是个实在人,不错挺认干的。

培训的过程却是有些枯燥,有些人坚持不住了,“在这有什么意思,家里还有孩子,还有一大堆事等着呢,不然回去算了”回家了,有回来的,有没有回来的。有坚持到最后的,也有没有坚持到最后的。但是坚持到参加结业报告会的老师们都会有同一个感受,特别是看了最后的视频之后的,那就是------不舍!男老师也会不经意的问上一句“视频会不会上传”直到小辛说“肯定会的”才会放下心来。女老师呢,心里酸酸的,眼圈红红的,泪流出来的也不乏少数吧,至少我是一个,不止一次的用纸巾擦拭自己的眼睛,还假装是感冒状咳嗽两声,以此掩饰内心的脆弱。其实这就是感情,掩饰不住的感情。从此我明白了,感情不只是亲情、友情、爱情得结合。感情还包括短暂相聚之后的一种融洽,也包括同属于一个集体之下的认同,更多的是相聚后的一种不舍,虽然我们彼此并不知道姓名,虽然彼此并没有说上一句话,但我们内心都珍藏着一份感情或是同学情,或是同事情,也许其实就是匆匆过客罢了。

但,真情难舍!

历史教案学案知识点总结高手必备之美苏争锋

历史学科 学案 教案 考点总结 课时训练 考前必备 名师指导

美苏争锋 【课堂导入】 1945年,一位苏联外交官在一个十分友好的场合送给美国大使哈里曼一份珍贵的礼物——一座雕刻得异常精美的美国国徽,也就是一只木雕老鹰。哈里曼珍爱地将它挂在自己的书房里。七年后美国情报人员偶然发现它是一只窃听器,恼怒之余,美国将计就计,利用这只窃听器向苏联输送大量假情报,直到八年后的1960年才公开此事。你偷听我七年,我欺骗你八年,这场长达15年的谍报战反映了二战后国际关系的什么特点?美苏针锋相对采取了怎样的措施?对世界造成了什么样的影响呢? 整体感知 本课主要讲述了二战后美苏争霸的背景、表现、影响。图示: 一、两极对峙格局的形成 1.历史背景 (1)二战后期,__雅尔塔__体制勾画出战后世界两极格局的基本轮廓。 (2)美苏两国在社会制度和__国家利益__上的矛盾冲突日益加剧。 (3)美国经济、军事实力急剧膨胀,成为世界头号资本主义强国,力图“__领导世界__”。 (4)苏联的军事力量空前壮大,成为唯一能与美国相抗衡的政治军事大国。 点拨提示:1.雅尔塔体制、两极格局、“冷战”之间的关系

2.美苏“冷战”的主要原因是国家利益的根本对立。 2.形成过程 (1)美国的冷战政策: ①序幕:1946年3月,丘吉尔发表了“__铁幕__”演说,主张遏制苏联,对抗世界共产主义运动。 ②政治上:1947年,杜鲁门提出美国要援助“自由”国家,遏制共产党的扩张,即“__杜鲁门主义__”。 点拨提示:“冷战”以杜鲁门主义的出台作为开始的标志,但首先发出“冷战”信号的是英国首相丘吉尔。 ③经济上:1947年,马歇尔针对欧洲国家出现的经济困难,提出了欧洲经济援助计划,即__马歇尔__计划。 思维拓展: 杜鲁门主义与马歇尔计划有怎样的关系? “杜鲁门主义”公开反共反苏,“马歇尔计划”是“杜鲁门主义”的延续和扩大,采用隐蔽的经济手段来稳定资本主义制度,控制西欧,联合西欧各国共同反共反苏。 ④军事上:1949年,以美国为首的12个国家签订了《北大西洋公约》,组成军事政治集团——__北大西洋公约__组织。 (2)苏联的反击措施: ①政治上:1947年成立“共产党和工人党__情报局__”。 ②经济上:1949年成立__经济互助委员会__,旨在建立一个与西方资本主义世界市场相对抗的社会主义世界市场。 ③军事上:1955年,以苏联为首的__华沙条约__组织建立,标志着以美苏为首的两大军事政治集团对峙局面的形成。 二、冷战局面下的国际关系 1.全面冷战 (1)德国分裂: ①背景:苏、美、英、法四国分区占领,冷战逐渐加剧。 ②分裂:1949年,德国西部和东部先后成立了德意志联邦共和国和德意志__民主__共和国。 (2)朝鲜分裂: ①背景:日本投降后,美苏军队以北纬38度线为界形成了两个占领区。 ②分裂:1949年,朝鲜半岛南部和北部先后建立了__大韩民国__和朝鲜民主主义人民共和国。

美苏争锋教学设计完整版

美苏争锋教学设计 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

《美苏争锋》教学设计 一、教学设计 (一)教学目标分析 《课程标准》要求“了解美苏两极对峙格局的形成”,认识“冷战对第二次世界大战后国际关系发展的影响”。 1.知识与能力:理解雅尔塔体系、杜鲁门主义、马歇尔计划、北约、华约、“冷战”等重要史实、概念;掌握美苏两极对峙格局形成的背景和基本过程,分析美苏“冷战”对世界局势的影响。 2.过程与方法:学会从“冷战”的视频资料、历史图片、文字史料中获取有效信息;通过合作讨论,从多维的角度辩证地认识美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系发展的影响。 3.情感态度与价值观:从冷战政策和两极对峙格局形成的史实中认识霸权主义的危害;认识处理国与国之间的分歧,只有理解、信任、对话才能使人类避免战争,维护世界和平与发展。从而培养学生反对霸权主义、强权政治的意识。 (二)教学内容分析 1.教材内容的地位、作用与意义 本课内容为必修Ⅰ最后一个专题《当今世界政治格局的多极化趋势》中的第一课,主要讲述了二战后初期美苏两个大国由于社会制度和国家利益的分歧,形成了以“冷战”为主要形式的相互对峙局面,其交锋表现在政治、经济、军事、科技等方方面面,对战后世界发展产生重大影响。本课内容处于承前启后的位置,在世界史上占有重要的地位。 2.教材的编排特点、重点和难点 编排特点:教材线索较清晰,图文并茂,信息量较大,学习理解有一定难度。 教学重点:美苏的“冷战”对峙的措施及表现 教学难点:“冷战”状态下的美苏关系和国际局势 (三)教学对象分析 1.学生已有的知识和经验 经过初中阶段的学习,学生对美苏“冷战”等内容有一定的了解,但由于初中历史在升学考试中的地位不突出,使高一学生的历史知识基础并不理想,缺乏必要的学习能力和方法,加上新教材是专题体系,打破了时空的界限,想要清晰展现历史发展脉络,对于学生来说有一定的难度。 2.学生学习方法和技巧 高一学生已具备一定的阅读、分析、归纳、概括的能力;他们信息来源广泛,思想活跃前卫。因此,学生可以根据教师的要求和指导,进行一定的自主学习与合作探究。 3.学生个性发展和群体提高 高一学生对国际时事的兴趣浓,关注度高,可以通过对比分析国际时事与历史问题之间的关系,加深学生对历史问题和国际时政的理解深度,逐步掌握寻根溯源的研究途径和方法,由此使得历史学习的经世致用功效得以充分体现。 (四)教学策略 1.教学设计思路 (1)传统思路与现代手段相结合,提高课堂教学实效 为了让教学活动具有更强的可操作性,本设计采用传统教学思路与现代教学手段相结合的方式进行,分别从背景、过程、影响三方面引导学生掌握战后美苏争锋、形成两极对

美苏争锋说课稿

《美苏争锋》说课稿 尊敬的评委、各位老师,大家好,今天我要说课的题目是《美苏争锋》,我将从 教材分析、学情分析、教法分析、学法分析、教学过程五个方面来阐述我的教学设计。 首先我们来说教材。 一、说教材 For personal use only in study and research; not for commercial use 本课选自人民版高中历史必修一专题九的第一课,主要讲述了美国和苏联由于社会制度和国家利益的不同,从昔日的盟友反目为仇,并逐渐形成了两极对峙的局面,对当时的国际局势产生了重要的影响。本课与前后内容有着直接的因果关系,起着承上启下的作用,在世界史上占有重要的地位。 基于以上对教材内容、教材结构的分析,结合高一学生的知识水平和心理特征,我确立了以下的教学目标。 1.知识与能力目标: 要求学生通过本课的学习,了解美苏两极对峙格局形成基本史实,辨证的看待美苏“冷战”对二战后国际关系发展的影响。 2.过程与方法目标: 学会从原始文字材料、图片和纪录片等视频材料中提取历史信息,认识、理解、感悟历史;通过用表格归纳美苏争锋的表现,要求学生学会用表格罗列知识点。在教材处理上,我将围绕核心知识大胆取舍,通过有力的史料培养学生“论从史出”的方法意识 3.情感态度价值观目标: 在教学中我希望与学生产生共鸣,通过见证霸权主义给世界和平带来的危害,渗透世界历史“和平”“发展”的主流理念。同时在理性层面上要使学生明确一个国家的国际地位是由其综合国力决定的,其外交政策是由国家利益决定的。 本着遵循课程标准,在吃透教材的基础之上,我设定了以下的教学重难点。 本课的教学重点为“两极对峙格局的形成过程”及“美苏冷战对第二次世界大战后国际关

公开课秋天的雨的教案和反思

秋天的雨 【教材分析】 《秋天的雨》是人教版小学语文三年级上册的一篇课文,名为写秋雨,实为写秋天。作者以秋雨为线索,将秋天众多的景物巧妙地串起来——缤纷的色彩,丰收的景象,各种动、植物忙碌的情景。描绘出了一个美丽、丰收、欢乐的秋天。作者使用了多种修辞手法,极尽描写秋雨的奇特、秋景的美丽、秋天的快乐。或把秋雨人格化,或把秋雨比喻成生活中常见的事物,通篇语言艺术化,给人以美感。【设计理念】 《秋天的雨》是一篇优美的散文,课文如诗如画,把秋雨作为一条线索,将秋天众多的景物巧妙地串起来,展示一个美丽、丰收、快乐的秋天。《语文课程标准》指出:“阅读是学生个性化行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践”。本课教学以读为本,让学生反复地读,充分地读,在读中感受语言的美,在读中感悟秋天的美,在读中提高语言的表达能力。.设计营造民主和谐的课堂氛围,充分尊重学生独特的感受、体验和理解,让学生自己对课文内容的领悟取代教材的讲解分析,让学生自己的独立思考取代统一答案。整个过程为张扬学生个性,激发学生灵性,正确处理工具性与人文性的统一,紧紧抓住语言文字,进行能力培养,渗透情感、态度、价值观,注重学习过程中学习方法的指导,力求使相互交融的三维目标在教学中有效达成。 【教学目标】

1、正确流利、有感情地朗读课文,读出对秋天的喜爱和赞美之情,背诵自己喜欢的部分。 2、读懂课文,感受秋天的美好。 3、积累好词佳句。 【德育目标】 感受秋雨的美,激发对秋天的热爱、赞美之情。 【教学重点】 引导学生联系上下文,理解重点词句的意思,读懂课文,体会秋天的美好,感受余韵的美。 【教学难点】 指导学生有感情地朗读课文,并能通过有感情的朗读表达对秋天的喜爱之情。 【教学准备】课件 【教学过程】 一、导入课文 1、同学们秋天美吗?能用你知道的词语形容秋天的美景吗? 生回答完后,出示课件。 (什么样的秋天)描写秋天的词语: 天高云淡的秋天、绚丽多彩的秋天、五彩缤纷的秋天、快乐的秋天 2、师:秋天真美啊!我们一起美美的读一读秋天。 (课件出示的词语)天高云淡秋高气爽秋风习习秋雨绵绵果实累累秋风送爽景色宜人大雁南飞绚丽多彩五彩缤纷

《美苏争锋》教学设计

《美苏争锋》教学设计 李翠霞 一、设计思想: 1、课堂设计理念: 学生是课堂的主体,让学生主动参与课堂,尽情展示自我,积极体验感悟。加强师生之间和生生之间的交流与合作,让学生形成自主、合作、探究的学习方式。通过情境教学,充分调动学生的积极性、创造性,加深感悟。 2、教学过程设计意图: 本课内容涉及的知识点较多,但线索较清晰,于是对本课经行整合,教学进程安排分成三个话题教学:话题一、所恃何长图争锋?话题二、龙争虎斗齐争锋?话题三、各抒己见议争锋?通过富有文学色彩语言的概括和设计教学情境,从中培养学生感知历史的能力,加深对这段历史的理解。美苏“冷战”造成战后初期世界形势局部不稳、动荡,从中感悟霸权主义给世界和平带来的危害,明确反殖、反霸应当成为多数国家的外交内容,感受和平与发展是当今世界的主题。培养学生的正确的人生观、价值观,从感性认知提高到理性认知水平。在落实知识、培养能力的过程中渗透情感态度价值观,在学生良好的情感体验、积极的态度取向和正确的价值判断中,引导学生加深对知识的理解和对能力要求的领悟。 二、教材分析: 本课内容为必修Ⅰ最后一个专题《当今世界政治格局的多极化趋势》中的第一课:《美苏争锋》。该内容主要讲述二战后初期美苏两个大国由于意识形态和国家利益不同而引起的一系列交锋,其交锋以“冷战”为主要形式,表现在政治、经济、军事、科技等方方面面,知识点较多。在结合历史课程标准和会考标准的基础上,我对教材内容进行了一定的整合与补充,并就冷战影响、霸权主义危害和如何维护和平引导学生得到一种心理上的感悟。本课处理主要是以“冷战”为中心,在引导学生认识“冷战”概念的基础上,逐步展开对为何冷战、如何冷战、冷战影响等相关问题的探讨,其中特别注重对冷战影响的探讨:美苏“冷战”威胁了人类安全与和平,造成世界局势的局部紧张,但同时也推进了世界的整体进步和多极化趋势在曲折中的不断发展。 三、学情分析: 关于美苏争锋,学生在初中阶段的学习已涉及,因而对这段历史的认识是比较熟悉的。但并美苏争锋的原因和影响、实质的认识不够具体和深入,有待通过

美苏争锋 教案

美苏争锋 三河一中历史组刘岩 一、课标要求: 了解美苏两极对峙格局的形成,认识美苏“冷战”对二战后国际关系发展的影响。二、教学目标: 知识与能力目标: 1、掌握第二次世界大战中和战后初期国际关系发展的基础知识。 2、认识美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系发展所产生的重大影响,培养学生运用辩证唯物主义观点全面评价历史问题的能力。 过程与方法目标: 1、引导学生多角度地、辩证地认识战后初期的国际关系,主动参与问题的探究,进而不断加深对历史和现实之间的联系和理解。 2、注重启发式教学,做到师生互动和谐、平等交流;运用历史唯物主义的规定和方法,引导学生独立思考,合作交流,主动探究。 情感、态度与价值观目标: 1、理解美苏“冷战”造成了战后初期世界的动荡不安,以及对战后世界历史的发展产生的影响。 2、理解美苏争锋是两大阵营的对峙,实质是美苏两大国家利益的争夺。 本课重点: 1、了解美苏两极对峙格局的形成。 2、认识美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系发展的影响。 三、教学过程: 导入新课: 播放视频:华人最牛原创动画短片《打,打个大西瓜(See.Through)》片断这段视频中,两个大国虽然表面上一团和气,然而一旦牵涉到争夺势力范围,立马反目成仇、大打出手。看了这段视频,我不由联想到人类历史上也有过似曾相识的一幕,只不过最后两个国家没有真的兵戎相见,这段历史就是——美苏争锋。 讲授新课: 一、两极对峙格局的形成 1、两极格局形成的背景 知识连接: “世界政治格局”:是指国际政治舞台上的各种力量(主要是主权国家和国家集团)从自身利益出发,相互联系、相互作用,在一定时期内形成的一种结构状态。它既是相对稳定的,又是发展变化的。 “极”:在国际关系体系中起支配作用的力量中心,它影响、制约着国际关系体系中的其他力量。 学生:阅读教材154页第一、二段,回答下面三个问题: 1)二战后新的国际关系体制是什么? 2)这个国际关系体制以哪些国家为主导,为什么? 3)这些国家的关系如何,为什么会这样?

公开课教案及反思贪吃的大猩猩

艺术活动:《贪吃的大猩猩》 一、设计意图 教给幼儿一些简单的唱歌技能是音乐教育的任务之一。我们不能一味追求单纯的技能技巧。我们进行唱歌教学的目的是为了给幼儿提供享受美的机会,使幼儿获得快乐的源泉,掌握表达感情的工具,养成良好的唱歌习惯,使幼儿能在快乐的唱歌活动中得到身心全面健康的发展。 《贪吃的大猩猩》这首歌曲是一首旋律生动活泼、有趣、幽默,能力节奏感较强的幼儿都能够通过看图谱学习歌曲掌握歌词的一个音乐教材。不管是动物还是人类都有喜、怒、哀、乐,又有不同的外在表现方式,有的高兴了就拍手,就大笑,就跳起来,而幼儿处在一个模仿力很强,对刺激很敏感的时期,让他们在学习歌曲时模仿各种动物的表情和动作,幼儿是很有兴趣的。人们常说兴趣是最好的老师,在儿童教育实践中,这一点显得尤其重要。因为幼儿刚从小班升入中班,节奏方面的接触还比较少,而幼儿在这个年龄对看图理解歌词处于敏感阶段,根据以上的指导思想,我设计以下活动。 二、活动目标 1、在活动中能享受唱歌的乐趣,知道歌曲的名称,感受歌曲诙谐、欢快的风格,体验参与歌唱的乐趣。 2、学习用歌声表达诙谐的歌曲,大胆表现大猩猩的动作、神态,有初步的音乐表现力。 3、培养幼儿学会看图谱自学歌曲及歌词的能力。 二、活动准备: 1、猩猩头饰、图谱、水果及洋葱图片或食物若干 2、布置场景、mp3 三、活动过程: 1、律动进场。 以参观果园的形式带领孩子边听音乐边模仿各种小动物入场坐好。 2、猜猜谁来了。

(1)引导语:今天果园里来了许多小动物,有小老鼠有大象有兔子有小鸟,还有一只大动物呢,听听它是谁?(播放mp3,出示猩猩图片) (2)师:真棒!就是大猩猩。那谁能告诉我大猩猩最爱吃的是什么呀? 幼:香蕉、苹果~ 师:大家都说了很多大猩猩爱吃的东西,今天老师带来了一首有关大猩猩的歌曲,小朋友想听吗? 3、欣赏歌曲理解歌曲。 1)教师清唱歌曲一遍,提出倾听的要求。 A、在听的过程中要安静,带着问题听。 B、歌曲里的大猩猩是一只什么样的大猩猩?它喜欢吃什么?为什么大猩猩最后哭了?(教师一一出示图片及洋葱食物,简单介绍洋葱皮剥到最后里面就没东西) C、你听了这首歌心里觉得怎么样? 师:好!现在老师再用一些图片把它们连起来。 4、看图谱学习歌曲及歌词。 1)、出示图谱 A、让幼儿看图尝试说出歌词,师给予指导。 B、结合图谱按节奏分段朗读歌曲。 2)尝试看图谱听伴奏学唱歌曲。 A、跟着琴放慢速度完整跟唱歌曲,点出特别难掌握的歌词或者节奏。 B、听伴奏带再次歌唱歌曲。 5、表演歌曲。 A、请个别幼儿尝试用动作来表现歌词。 B、鼓励幼儿大胆表现大猩猩吃东西的动作及神态。 C、鼓励幼儿与教师一起用歌声来边唱边表演来表现这首诙谐的歌曲。 6、请幼儿边唱边表演“到果园摘果子”的情形。 7、教师讲评。 8、活动延伸。 师:刚开始时小朋友说了大猩猩还喜欢吃xx,下节课我们将用小朋友说的这些水果进

[县公开课教学设计]美苏争锋

课题:美苏争锋 时间:2019年12月20日星期五 一、教材内容分析: 本课内容为必修Ⅰ专题九《当今世界政治格局的多极化趋势》中的第一课:《美苏争锋》。本课主要讲述了美国和苏联由于社会制度和国家利益的不同,从昔日的盟友反目为仇,引起一系列交锋并逐渐形成了两极对峙的局面,其交锋以“冷战”为主要形式,表现在政治、经济、军事、科技等方面,对当时的国际局势产生了重要的影响,美苏“冷战”威胁了人类安全与和平,造成世界局势的局紧张,但同时也推进了世界的整体进步和多极化趋势在曲折中的不断发展。通过本课的学习对我们现在国际关系的处理也有借鉴作用。 二、学情分析: 本校高一学生经过初中的学习,初步具备了查找和收集资料、获取有效信息以及自主学习的能力。但基础知识,尤其是世界史知识薄弱,理解和分析史料的能力相对比较薄弱,缺乏全面看待问题的能力,给本课带来一定难度。 三、教学设计思路: 我的设计思路是利用时政热点话题引出问题:中美有无发生“新冷战”的可能,联系当下实际,激发学生学习兴趣,希望学生能够利用历史知识来分析当下国际社会的实际问题。新课教学分为三个环节:冷战的缘起,冷战的表现以及冷战的影响。最后一个探究问题是本课的高潮,学生从政治、经济格局、外交等多个角度探究当下中美有无出现“新冷战”的可能,首尾呼应,以开放性的问题结束,升华主题,无论国际局势如何变幻,我们都相信在习总书记的带领下中国都有能力,有智慧应对所有挑战,开创新时代中国特色大国外交。 四、教学目标:核心素养目标 1.唯物史观:在梳理和概括美苏争霸的相关史实的基础上,认识和感悟实力于国家地位、和平于人类社会,部分于整体发展的重要性。 2.史料实证:通过史料辨析,提取相关有效信息,最后做到运用历史资料分析中美有无“新冷战”的可能,切实做到论丛史出,提高全面分析分析问题的能力。 3.时空观念:结合冷战是在二战的时间背景下发生的,理解欧洲优势地位下

鸿门宴公开课教学设计与反思

《鸿门宴》公开课教案 教学目标:分析主要人物形象,并作出合理评价 教学重点:项羽、刘邦形象的探讨、总结 教学难点:对历史人物的了解之同情,树立正确的英雄史观 教学方法:教师点拨、学生自主探究 教学课时:1课时 教学准备:搜集前人对项羽、刘邦的评价资料 教学过程 致欢迎词:大家热烈鼓掌欢迎各位老师来到我们班听课。 一、导语设计 经过前节课的情节梳理,我们知道《鸿门宴》故事一波三折、跌宕生姿,引人入胜。当然,鸿门宴也像道人物画廊展示了那些个性鲜明的历史人物,今天我们一起来品评里面最为主要的两个人物:刘邦和项羽。 二、文本观照:剖析性格 上节课布置大家思考《鸿门宴》中所体现出来的项羽和刘邦的性格特点,下面有没有同学主动起来,给大家说说你所感受到的项羽或是刘邦。 若学生无法下手,则提供以下分析思路。

要立体全面的去认识历史人物,仅仅靠一篇《鸿门宴》就显得较缺乏,下面补充几则材料,帮助大家全面地看待历史人物。 三、材料提供、写作展示 关于项羽的资料 然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分袭天下,而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来未尝有也。…… 自矜功伐,奋其斯智而不师古,……身死东城,尚不觉悟而不自责,过矣。 乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!——司马迁《项羽本纪》解说:作者是把项羽当作悲剧英雄来写的,他一方面号称“西楚霸王”,另一方面由于自矜功伐而致“乌江自刎”的悲剧。既有赞叹,又有惋惜。 胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊,卷土重来未可知。 ——杜牧《题乌江亭》解说:首句言胜败乃兵家常事。次句批评项羽胸襟不够宽广,缺乏大将气度。三四句设想项羽假如回江东重整旗鼓,说不定就可以卷土重来。这句有对项羽负气自刎的惋惜,但主要的意思却是批评他不善于把握机遇,缺乏忍辱负重的胸襟。 生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。——李清照《咏项羽》解说:活着的当做人中的豪杰,死了也应是鬼中的英雄。人们到现在还思念项羽,只因他不肯偷生回江东。项羽为了无愧于英雄名节,无愧七尺男儿之身,无愧江东父老所托,以死相报。“不肯”是一种“可杀不可辱”的英雄豪气赞美与欣赏之情。 (1)关于刘邦的资料 月余,卒骂高祖,高祖怒。城降,令出骂者斩之,不骂者原之。 春,淮阴侯韩信谋反关中,夷三族。——《高祖本纪》 夫古之英雄,唯汉高帝为不可及也夫。——苏辙 刘邦是被历史学家称为“豁达大度、从谏如流”的英雄人物。——毛泽东解说:后世对刘邦的评价较高,但他性格上也有一些缺陷,刻薄寡恩,诛杀功臣,且手段较为残忍,毫无仁爱之心。 教师引导:结合课文《鸿门宴》你所感受到的二人形象,项羽和刘邦哪一个是你心目中的英雄请以《我心目中的英雄——楚霸王(汉王)》为题,写150左右短文。给大家十分钟左右的时间,每组最少推荐两名同学上来展示。请组长

公开课教学设计与反思-Unit 4 of Book 7

课文文本 A Letter Home Dear Rosemary, Thanks for your letter, which took a fortnight to arrive. It was wonderful to hear from you. I know you’re dying to hear all about my life here, so I’ve included some photos which will help you picture the places I talk about. You asked about my high school. Well, it’s a bush school-the classrooms are made of bamboo ant the roofs of grass. It takes me only a few minutes to walk to school down a muddy track. When I reach the school grounds there are lots of “good mornings” for me from the boys. Many of them have walked a long way, sometimes up to two hours, to get to school. There’s no electricity or water and even no textbooks either! I’m still trying to adapt to these conditions. However, one thing is for sure. I’ve become more imaginative in my teaching. Science is my most challenging subject as my students have no concept of doing experiments. In fact there is no equipment, and if I need water I have to carry it from my house in a bucket! The other day I was showing the boys the weekly chemistry experiment when, before I knew it, the mixture was bubbling over everywhere! The boys who had never come across anything like this before started jumping out of the windows. Sometimes I wonder how relevant chemistry is to these students, most of whom will be going back to their villages after Year 8 anyway. To be honest, I doubt whether I’m making any difference to these boys’ lives at all. You asked whether I’m getting to know any local people. Well, that’s actually quite difficult as I don’t speak much of the local English dialect yet. But last weekend another teacher, Jenny, and I did visit a village which is the home of one of the boys, Tombe. It was my first visit to a remote village. We walked for two and a half hours to get there- first up a mountain to a ridge from where we had fantastic views and then down a steep path to the valley below. When we arrived at the village, Tombe’s mother, Kiak, who had been pulling weeds in her garden, started crying “ieee ieee”. We shook hands with all the villagers. Everyone seemed to be a relative of Tombe’s. Tombe’s father, Mukap, led us to his house, a low bamboo hut with grass sticking out of the roof- this shows it is a man’s house. The huts were round, not rectangular like the school buildings. There were no windows and the doorway was just big enough to get through. The hut was dark inside so it took time for our eyes to adjust. Fresh grass had been laid on the floor and there was a newly made platform for Jenny and me to sleep on. Usually Kiak would sleep in her own hut, but that night she was going to share the platform with us. Mukap and Tombe were to sleep on small beds in another part of the hut. There was a fireplace in the centre of the hut near the doorway. The only possessions I could see were one broom, a few tin plates and cups and a couple of jars. Outside Mukap was building a fire. Once the fire was going, he laid stones

2019-2020年高中历史《美苏争锋》教案6 人民版必修1

2019-2020年高中历史《美苏争锋》教案6 人民版必修1 课标要求 了解美苏两极对峙格局的形成,认识美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系发展的影响。教学目标 1.掌握重要概念:“冷战”、北大西洋公约组织、华沙条约组织、古巴导弹危机等。 2.了解“冷战”局面的形成,认识一个国家在国际关系中的地位,归根到底是由综合国力,特别是经济实力决定的。 3.概括美国的“冷战”政策在政治、经济、军事方面的表现和苏联的反击措施,培养学生运用归纳比较的方法深入认识历史问题的能力。 4.通过对二战后初期国际关系的了解和分析,认识美苏“冷战”造成了二战后初期世界的动荡不安。理解当今世界和平与发展的主题及多极化发展的必然趋势,提高学生对维护世界和平的意识和责任感。 5.了解“冷战”局面的形成对二战后国际关系发展的重大影响,通过补充阅读材料和加强对课文的阅读指导,培养学生运用辩证唯物主义观点全面评价历史问题的能力,提高学生的阅读能力和分析理解能力。 教学方式 1.结合主题思路大胆取舍,重新整合教材内容。建议教师:以“冷战”的形成背景、具体表现及其影响为思路对课文内容进行整合。例如,为了更好理解课文内容,适当补充二战后美国经济军事力量膨胀、二战后苏联实力增强与政治威望提高、二战后国际关系发展的影响等历史材料,或指导学生进行课前预习与课后探究。整合教材内容如下: 2.为了更好培养学生的自主学习能力,提高课堂教学效果,建议布置预习思考题:(1)找

出重要概念。(2)美国的“冷战”政策有哪些?(3)苏联采取了哪些反击措施?(4)“冷战”下的国际关系如何?(预习思考题无须用本子专门写下来,能在课本上找到的,只需画在书上就行;需要归纳的可写简要提纲。预习的目的是让学生养成阅读思考的自学习惯。预习思考题的难度要根据教学对象的实际水平,一般以了解课文知识、突出重点知识为主,跨度不宜太大。) 3.指导学生阅读分析,提高学生的阅读学习能力。例如,能在课文里找到答案的,就让学生自己阅读找到答案。 4.注重创设情景,设计具有针对性、启发性和互动性的问题,引导学生独立思考,合作交流,主动探究。对学生的表现及时给予恰当的评价。 5.围绕主题补充或重新整合课本提供的历史材料。例如引入资料:战后美国经济军事力量膨胀、美国称霸全球的野心、战后苏联的军事力量空前壮大和用计算机演示“北约和华约的对峙地图”等,以更好地认识和理解“冷战”形成的原因及其表现。引导学生研习和运用历史材料,进一步加深对问题的理解,并认识到历史资料是认识历史的重要途径,进而懂得利用所学知识分析原始材料和时政资料。 教学构想 (注:如果教学对象基础好,自学能力强,并能自觉做好预习思考题的,可省略讲各教学内

高一历史必修一美苏争锋练习及其答案

专题九当即世界政治格局的多极化趋势 一美苏争锋 一、选择题 1.美国对苏联发动冷战的原因不包括( ) A.二战结束后,美苏合作的基础不复存在 B.美苏两国在社会制度和意识形态上的差异 C.苏联成为美国推行霸权政策的障碍 D.二战后,美国重新回复到反苏和反共的立场上来 2.二战后初期,处于巅峰状态时的美国总统杜鲁门宣称:“全世界应该采取美国的制度”,“不管我们喜欢与否,未来的世界格局将取决于我们”。请回答杜鲁门的上述言论充分反映了( ) A.美国要求在世界反法西斯联盟中居霸主地位 B.二战使美国发展成为世界上最强的军事大国 C.随着实力增强美国的对外扩张野心日益膨胀 D.美国想按照实力确立自己在世界上的地位 3.东西方冷战的影响不包括( ) A.使北约和华约对峙局面形成 B.导致了德国、朝鲜半岛的长期分裂 C.加深了资本主义和社会主义势力之间的矛盾 D.有利于世界经济联系的加强 4.美国冷战政策最基本的特征是( ) A.强调合作而不搞对抗 B.遏制共产主义但不诉诸武力 C.以军事结盟的方式稳定资本主义 D.组织军事集团但不进行战争 5.第二次世界大战后,美国推行遏制共产主义的冷战政策,表现有( ) ①向西欧提供经济援助②支持联邦德国崛起③以联合国名义直接出兵朝鲜④成立军事政治集团北约组织 A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.①②③④ 6.20世纪50年代中期形成的两极格局对世界的主要影响是( ) ①使世界长期不得安宁 ②推动了世界的整体发展

③导致了新的大战的爆发 ④有利于第三世界的崛起 A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④ 7.观察下图,对图中“善意”的正确理解是( ) ①扶持进而控制西欧②援助欧洲发展 ③建立北约组织④遏制苏联力量 A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④ 8.1949年初,苏联外交部长莫洛托夫在联合国大会上发表声明:“美国现在正以经济方式向东欧社会主义国家渗透,因此,我们不得不采取必要的措施对其回击,以巩固我们的社会主义阵营。”为此,苏联和东欧国家采取的相应措施是( ) A.成立共产党情报局 B.成立经互会 C.成立华约组织 D.支持民主德国成立 9.美国某总统在其回忆录中写道:“我也希望(借此机会)向全世界说明,美国在这个新的极权主义的挑战面前所持的立场。我相信,这是美国外交政策的转折点,它现在宣布,不论什么地方,不论直接或间接侵略威胁了和平,都与美国的安全有关。”美国的这个政策通常被称为( ) A.马歇尔计划B.杜鲁门主义 C.铁幕演说 D.经济互助委员会 10.20世纪40年代,美国乔治?凯南在致国务院电报中说:“总结起来说,我们面对着一个政治力量,它狂热地坚信,它和美国之间不可能有永久性的妥协办法。……如何对付这个力量的问题,无疑是我国外交所曾面临的最巨大的任务。……这个问题是我们有能力解决,且不必通过一场全面的军事冲突来解决的。”文中的“政治力量”指的是( ) A.英国B.苏联 C.日本 D.德国 11.观察漫画,它反映了“冷战”期间的哪一事件( ) A.马歇尔计划的实施 B.北大西洋公约组织成立 C.经济互助委员会成立 D.华沙条约组织成立

人民版必修1课堂设计高中历史9.1美苏争锋学案

一美苏争锋 [课标要求] 了解美苏两极对峙格局的形成,认识美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系发展的影响。 一、两极对峙格局的形成 1.原因 (1)美国:成为世界头号资本主义强国,力图“_________________________________________________________ _______________”。 (2)苏联:是唯一能与美国相抗衡的政治军事大国,推行______________。 (3)美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾冲突日益加剧。 2.形成 (1)序幕:1946年,丘吉尔发表“______”演说。 (2)美国的冷战政策 ①政治:1947年,______________的提出,标志着美苏冷战正式开始。 ②经济:1947年,______________提出,为美国利用经济手段控制西欧铺平了道路。 ③军事:1949年,美国为首的军事政治集团“北约”建立。

思考1 为什么说“马歇尔计划”远不止是一项欧洲经济援助计划? (3)苏联反击措施 ①政治:1947年,苏联等九国成立“共产党和工人党情报局”。 ②经济:1949年,苏联等六国成立________,以对抗美国为首的资本主义世界市场。 ③军事:1955年,以苏联为首的“______”建立。至此,以美苏为首的两大军事政治集团对峙局面形成。 思考2 杜鲁门曾经说过:杜鲁门主义和马歇尔计划是一个胡桃的两半。通过这句话,你能不能结合书中的知识,认识杜鲁门主义和马歇尔计划之间有何关系? 二、冷战局面下的国际关系 1.消极:美苏冷战导致了德国、朝鲜等国家的分裂;美苏冷战导致了国际关系的紧张,如__________、____________、__________等。 2.积极:(1)美苏双方势均力敌,在近半个世纪里避免了新的世界大战的爆发;(2)不同社会制度的国家在长期并存中都不同程度地

《美苏争锋》教学设计

人民版必修一专题九《当今世界政治格局的多极化趋势》教学设计 第1课《美苏争锋》 一、课程标准: 了解美苏两极对峙局面的形成,认识美苏“冷战”对第二次世界大战后国际关系的影响。 二、教材分析: 《美苏争锋》是人民版必修一专题九《当今世界政治格局的多极化趋势》的第1课。《美苏争锋》即两极格局的形成,是二战前后国际关系中世界格局的重要转折点。它结束了一战后的“凡尔赛-华盛顿体系”到二战后的“雅尔塔体系”,形成以美苏为首的两极格局。伴随着美苏两国的争夺和在各自羽翼下的内部力量的消长,加之其他国际力量的发展,世界政治格局最终从两极向多极化趋势不断发展。教材内容主要包括三个方面:美苏为首的两极世界两极格局的形成背景,以美国为首的资本主义世界遏制社会主义苏联的政策及苏联的对抗措施,双方在“冷战”方式下进行的激烈争夺及影响。 三、学情分析: 本课知识学生在初中学习阶段,对冷战、杜鲁门主义、马歇尔计划、北约和华约已经有了一定概念性认知,但是缺乏更深入的理解。 四、教学目标 ㈠知识与能力: 1、了解美苏两极对峙局面形成的背景,归纳掌握美苏两极对峙局面的形成过程。 2、认识美苏“冷战”对二战后国际关系发展所产生的重大影响,培养学生运用辩证唯物主义观点全面评价历史问题的能力。 ㈡过程与方法: 1、指导学生通过史料阅读、问题探究法等分析、理解美苏两极对峙局面形成的背景、杜鲁门主义实质和影响。 2、运用情景再现和活动讨论法让学生利用课堂讨论充分理解马歇尔计划的实质、美苏“冷战”对二战后国际关系发展所产生的重大影响。

3、注重启发式教学,做到师生互动和谐、平等交流;运用唯物史观引导学生独立思考,合作交流,主动探究。 ㈢情感、态度与价值观: 1、通过本课的学习使学生认识美苏“冷战”造成战后国际关系的长期紧张,培养热爱和平、反对霸权主义的思想感情。 2、理解美苏争锋、两大阵营的对峙,实质是国家利益的争夺。 3、明确国家实力决定国际地位,当前我国主要任务是发展经济、增强综合国力。 五、教学重难点: 1、重点是美苏对峙格局形成的过程; 2、难点是美苏对抗给世界带来的影响。 六、教学过程 导入新课: 当今时代是经济全球化和政治多极化趋势不断发展的时代。世界舞台上除各个国家之外,还活跃着许多有影响力的国际组织。教师用多媒体出示一组国际组织的图片,问:下面请一位同学给大家介绍一下这些图片分别代表哪些国际组织? (学生回答分别是联合国、世贸、亚太经合组织、北约、欧盟后,及时点评。如果一位同学不能全部回答,则请其他同学补充)在此基础上强调指出:北约在上述组织中是比较特殊的一个,作为当今世界最大的军事政治集团,它是二战后美苏对峙、对抗的产物。今天我们就一起来学习专题九第一节《美苏争锋》学习新课: 用多媒体出示课标要求,使学生明确本课的知识重点。 一、两极对峙格局形成的背景(板书) 多媒体出示:有关雅尔塔会议和波茨坦会议的图片及雅尔塔体制的基本内容。 指出:二战后期,在雅尔塔等国际会议上,美苏就战后世界安排达成了一系列协议,形成了雅尔塔体制。雅尔塔体制构建了二战后国际新格局的基本框架。请同学们依据雅尔塔体制的基本内容预测一下二战后美苏关系的走向。

《师说》公开课教学设计及反思

《师说》教学设计及反思 《师说》教学设计及反思老藤新园 《师说》教学设计及反思 网络 师说 教学目标 知识目标 1.掌握传、师、从等多义实词的意义和用法;积累也、则、于、乎、所以等虚词的意义和用法。 2.正确认识文中有关尊师与重道的观点. 3.认识教师的作用,从师的意义,以及能者为师的道理. 能力目标 培养学生自读注解,疏通浅易文言文的能力. 德育目标 1.培养学生敢于向世俗流弊抗战的精神和勇气. 2.培养学生尊敬师长。虚心求教的美德. 1.学习第二段,掌握对比说理的方法. 2.准确把握师者,所以传道受业解惑也。中师与道的实际内涵. 3.背诵课文. 教学难点 从传道的高度去认识韩愈反对流俗见解的巨大勇气和斗争精神. 教学方法 1点拔法(对学生通过自读,自解、自悟等方式解读课文时留下的问题进行启发和点拔) 2.激疑,讨论法(教师对文章内容进行激疑,开启学生思维,然后学生充分讨论后明确。(如对文章思路的疏理,及师道问题的理解) , 3.探究阅读法(如对本文中心论点的探究) 多媒体投影,录音机和课文朗诵带. 课时安排 2课时 第一课时 [教学要点] 指导学生反复诵读,疏通文中字词句,整体把握文章思路. [教学过程] 一、导语设计 出示投影: 由魏骨氏以下,人益不事师.今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人.独韩愈奋不顾流 俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》因抗颜而为师.世界怪聚骂,指日索引,而增与为言辞.愈以是得狂名.居长安,炊不暇熟,又擘擘而东,如是者数矣. (节选自柳宗元的《答韦中立论师道书》) (学生看过投影后,教师导入)同学们,当今社会尊师重教蔚然成风.然而,在魏晋以后门阀制度仍有沿袭的唐代,贵族子弟都入弘文馆,崇文馆和国子学.他们无论学业如何,都

《美苏争锋》教学案人民必修

美苏争锋 合作:学习要点提炼我思我在——合作从沟通、探究、发现开始 1.第二次世界大战后期和第二次世界大战后形成的雅尔塔体制勾画出战后世界两极格局的基本轮廓。 2.二次大战结束后,美苏反法西斯联盟的政治基础不复存在,(人教版、岳麓版)美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾冲突日益加剧,昔日盟友反目成仇;二战后初期,美苏两国的实力对比决定了战后初期的世界格局。 3.1946年3月,丘吉尔的“铁幕”演说,实际上揭开了“冷战”的序幕。 4. 1947年3月,杜鲁门主义的出台是美苏“冷战”开始的重要标志。(人教版、岳麓版表述为标志着美苏“冷战”的开始) 5.教材以资料链接形式介绍了“冷战”的定义和“冷战”一词的由来。“冷战”是指以美国为首的西方资本主义国家,对苏联等社会主义国家采取除武装进攻之外一切手段的敌对行动,目的是“遏制共产主义”。(人教版)“冷战”泛指美苏之间除了直接交战即“热战”以外的一切敌对行动,包括相互攻击对方的价值观念与社会制度、外交对抗、封锁禁运、军备竞赛组建军事集团、发动代理人战争等。(岳麓版) 6. 1947年6月美国国务卿马歇尔提出的欧洲经济援助计划(即马歇尔计划)是美国利用经济手段控制西欧的表现,是美国“冷战”政策的重要组成部分。其目的是把西欧纳入美国对苏联“冷战”的战略轨道,(人教版)它是杜鲁门主义的一次大规模运用。(岳麓版) 7. 马歇尔计划把苏联与东欧排除在外,(岳麓版)面对美英等西方国家封锁社会主义经济的情况,苏联和东欧各国加强了合作,(人教版)9国于1947年9月在波兰成立了“共产党和工人党情报局”,以协调和统一各国党的行动,又于1949年1月成立了经济互助委员会,旨在建立一个与西方资本主义世界市场相对抗的社会主义世界市场。这对于打破以美国为首的资本主义世界的经济封锁,起了重要作用。(人教版) 8.为了遏制苏联,加强对西欧的控制,(岳麓版)1949年,以美国策动西方12国建立了以它为首的军事政治集团,即北大西洋公约组织,简称北约。北约的建立是美国遏制苏联、称霸世界的一个重要行动,加剧了冷战的程度。(人教版) 9. 为了应对美国的扩张和威胁,为了稳定东欧,使东欧国家进一步团结在苏联周围,保障苏联的利益和安全,(人教版) 苏联采取针锋相对的措施,于1955年同东欧7国在华沙缔结《友好互助条约》,通称“华沙条约”,从而建立了以苏联为首的军事政治集团,即华沙条约组织,简称华约。 10.北约和华约的建立,标志着以美苏为首的两大军事政治集团对峙局面的形成。 11. 美苏“冷战”导致了德国的分裂。1949年。在美国和苏联的支持下,德国西部和东部先后成立了德意志联邦共和国和德意志民主共和国,德国分裂,1961年,民主德国建造的“柏林墙”成为德国分裂的重要标志。