金属有关的实验探究 (学生版)

金属实验探究集萃

1.(8分)在户外聚会时,化学老师点燃了一支自制的蜡烛,同学们发现这支蜡烛不易被风吹灭,原来在蜡烛的棉芯里藏了两根相互缠绕的银白色金属丝。老师指出金属丝的成分可能是Mg 、Al 、Fe 中的一种或两种。回校后,老师提供了Mg 、Al 、Fe 三种已知金属和MgSO 4、Al 2(SO 4)3、FeSO 4、CuSO 4四种盐溶液,以及未知金属的样品。指导同学们先进行了参照实验,之后探究未知金属的成分。 (1)三种已知金属的参照实验

处应记录的是 ;的成分为_________。Al 与CuSO 4溶液反应的化学方程式为 。 (2)未知金属成分的探究

该小组同学将两根未知金属丝分开,如图所示放入CuSO 4溶液中,观察到的现象记录如下:

通过与参照实验对比,可以获得的结论是:两种金属丝的成分不同,有气泡冒出的金属丝成分是 用老师提供的试剂再进行一个实验,就能证明另外一种....金属丝的成分,实验方案为 。 (3)实验反思

同学们在反思实验原理时,提出还可将另一种金属直接放入稀硫酸或稀盐酸中,有的同学认为可以通过“金属产生气泡的快慢”这一现象进行判断,有的同学认为这种判断依据不够合理,理由是 。但是“将另一种金属直接放入稀硫酸或稀盐酸中”还是可以判断出金属的成分,依据的现象是 。 2.(6分)钢铁是生活之中使用最多的金属材料。 (1)右图为实验室炼铁的装置图,A 中可观察到的现象

是 ,此反应的化学方程式为 ;将反应后的气体通过装置B 和C ,收集较纯净的CO 并循环使用,B 中应盛放的试剂是 浓溶液。

(2)工业上可用酸清洗锈蚀的金属。将生锈的铁片和生锈的铜片[铜锈的主要成分是

Cu2(OH)2CO3]同时放入一定量盐酸中,可能发生的化学反应有:

①铜锈溶解:Cu2(OH)2CO3+ 4HCl= 2CuCl2 + 3X + CO2↑,则X的化学式为;

②铁锈溶解:化学方程式为;

(3)有同学提出,灼烧可使钢中的碳转化为二氧化碳,钢样品质量会减轻。但是他们将一定量的钢样品灼烧后,发现质量反而增加了,其原因是

3.(8分)人类的生产和生活都离不开金属。

(1)在上述图示条件下,铁钉锈蚀最快的是写出用盐酸清洗铁锈的化学方程式。

(2)铝的大规模开发和利用比铜和铁晚,这是因为。

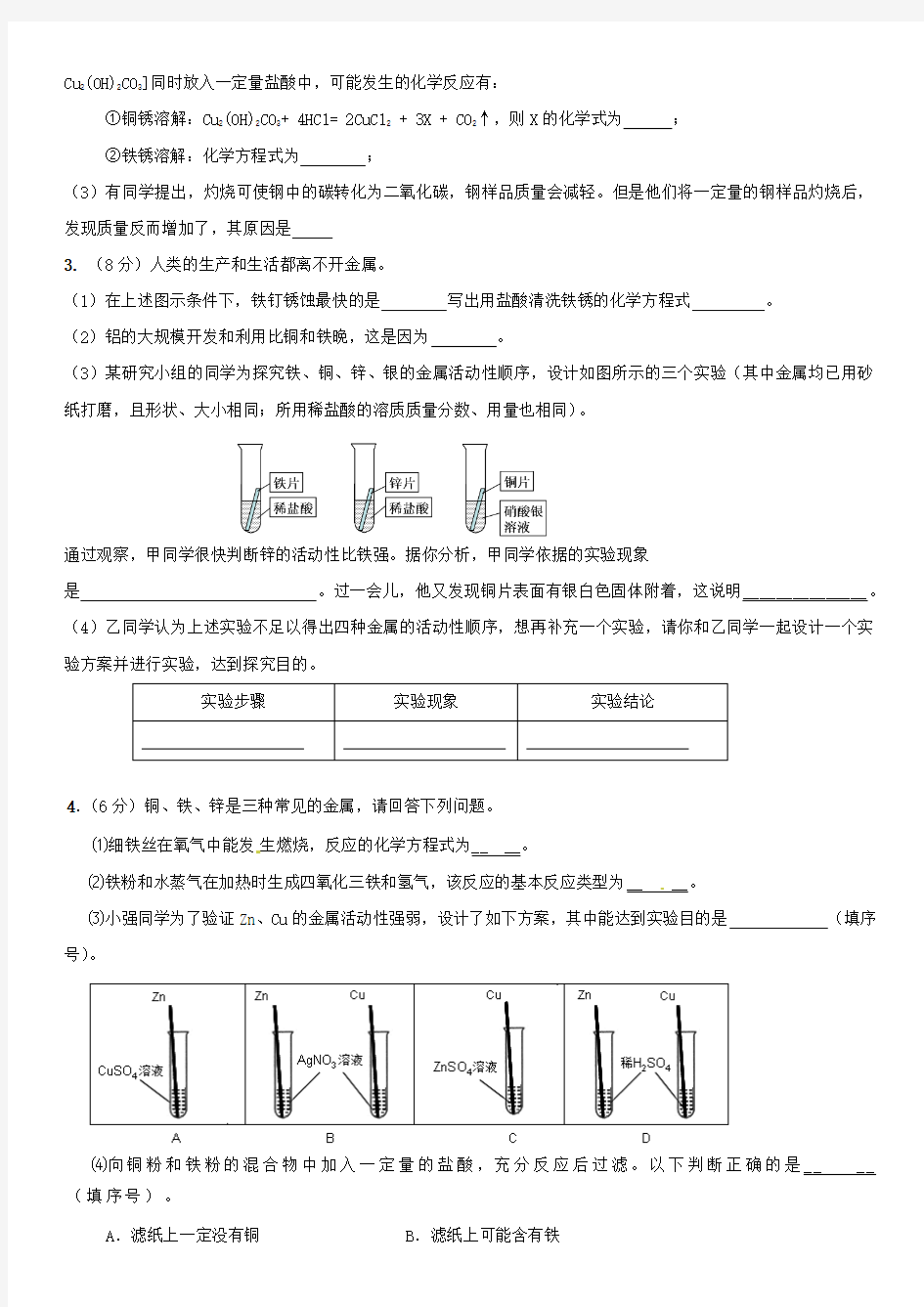

(3)某研究小组的同学为探究铁、铜、锌、银的金属活动性顺序,设计如图所示的三个实验(其中金属均已用砂纸打磨,且形状、大小相同;所用稀盐酸的溶质质量分数、用量也相同)。

通过观察,甲同学很快判断锌的活动性比铁强。据你分析,甲同学依据的实验现象

是。过一会儿,他又发现铜片表面有银白色固体附着,这说明_______________。(4)乙同学认为上述实验不足以得出四种金属的活动性顺序,想再补充一个实验,请你和乙同学一起设计一个实验方案并进行实验,达到探究目的。

4.(6分)铜、铁、锌是三种常见的金属,请回答下列问题。

⑴细铁丝在氧气中能发生燃烧,反应的化学方程式为__ __。

⑵铁粉和水蒸气在加热时生成四氧化三铁和氢气,该反应的基本反应类型为__ __。

⑶小强同学为了验证Zn、Cu的金属活动性强弱,设计了如下方案,其中能达到实验目的是(填序号)。

⑷向铜粉和铁粉的混合物中加入一定量的盐酸,充分反应后过滤。以下判断正确的是__ __(填序号)。

A.滤纸上一定没有铜B.滤纸上可能含有铁

C.滤液中可能含有盐酸D.滤液中一定含有氯化亚铁

⑸铜在一定条件下也会生锈。某化学兴趣小组用A~D装置探究铜生锈的条件(A、B、D中均为煮沸过的蒸馏水,

B中试管上层充满CO2,C中放有干燥剂,D中通一段时间空气后将试管密封)。

十天后发现,只有A中铜生锈,且水面处铜生锈较严重。

①B中发生反应的化学方程式为__ __。

②铜生锈的条件是__ __。

5.(5分)为了检验草酸(H2C2O4)分解的产物中含一氧化碳、二氧化碳和水,并收集一氧化碳,设计了如下图所示的实验,按要求回答相应的问题:

【资料】CO遇到浸有磷钼酸溶液的氯化钯黄色试纸,立即变蓝;而CO2遇该试纸不变色

含有二氧化碳,D中盛放的是,可证明

产物中还含有一氧化碳和水的实验现象

是。

(2)E装置的作用是,则E中的

溶液是,发生反应的化学方程式

是。

【提出问题】黑色粉末A可能是什么呢?

【查阅资料】铁的氧化物都能与稀盐酸,稀硫酸反应,其中氧化铁为红棕色,其余都为黑色,并且只有四氧化三铁能被磁铁吸引。

【进行猜想】小组成员一致认为:黑色粉末A不可能只有铁粉,理由是,黑色粉末A加入足量CuSO4溶液所发生反应的化学方程式是。小组成员,通过查阅资料,对黑色粉末A的成分进行了如下猜想:

猜想①黑色粉末A由铁粉和四氧化三铁(Fe3O4)组成。

猜想②黑色粉末A由铁粉和氧化亚铁(FeO)组成。

猜想③ 。 【实验探究】

【反思评价】实验Ⅱ中得出的结论是不正确,其理由是 。

【实验结论】猜想③是正确

7.(6分)人们的日常生活离不开金属。

(1)地壳中含量最高的金属元素是 。

(2)奥运场馆“鸟巢”使用了大量的钢铁。钢铁与 直接接触容易生锈造成损失,在钢铁表面涂油、刷

漆等,都能防止钢铁生锈。

(3)实验室用图示实验模拟炼铁反应的原理,回答下列问题。

a 处可观察到的现象是 ;

b 处点燃酒精灯的目的是 。

(4)某校兴趣小组同学收集到含有硝酸银的溶液,他们利用铁和锌回收其中的金属银,其实验过程如图所示。 下列说法正确的是 (填字母序号)。 A .固体A 中一定有银、铁,可能有锌 B .固体B 一定是1.0 g 金属银

CO →

Fe 2O 3

澄清 石灰水

a

C .滤液C 中的溶质可能只有硝酸锌

D .滤液C 中的溶质可能是硝酸锌和硝酸亚铁

8.(8分)红枣包装中常使用一种袋装防腐剂,品名为“504双吸剂”,其标签如下图所示。

同学们对一包久置的“504双吸剂”固体样品很好奇, 设计实验进行探究。

【提出问题】久置固体的成分是什么?

【查阅资料】铁与氯化铁溶液在常温下发生反应生成氯化亚铁。 【作出猜想】久置固体中可能含有Fe 、Fe 2O 3、CaO 、Ca(OH)2和CaCO 3。 【实验探究】

甲同学的方案:

乙同学认为甲同学的实验并不能得出一定不含Fe 2O 3的结论,理由是 ____。并设计如下实验方案继续验证。

(1)②中固体溶解时放出大量热,由此可以判断固体中一定含有 。 (2)③中反应的化学方程式是 。 乙同学对滤渣B 又进行探究。

【反思与评价】

丙同学认为乙同学的方案中仍有一种物质不能确定。丙同学经过实验测得上述残留固体中含钙物质的总质量为1.6 g ,滤渣B 中CaCO 3的质量为1.0 g ,滤渣C 的质量为1.0 g 。 【实验结论】综合上述实验及所给数据,久置固体的成分是 。

9.(8分)小明同学在“金属拓展阅读”活动中了解到:金属钠在常温下与水剧烈反应能生成一种可燃性气体。教

师结合小明已有知识设计了下图所示装置进行实验。

氧 品名:504双吸剂

原 成分:铁粉、生石灰等

加足量

【小资料】金属钠一般存放在煤油中或用石蜡封存,煤油的密度为0.8g/mL。(1)问题:采取上述保存金属钠的方法中,煤油或石蜡的作用是。

(2)实验过程

打开止水夹

a及分液漏斗活塞,待

液体充满大试管后,关闭止水夹a

及分液漏斗活塞。

液体分层,钠熔成银白色小球,在液体分层的

界面上方跳动,产生大量气泡,下层溶液变成

红色,并逐渐被压入

(写出一点即可)

(3)反思分析

金属钠与水反应的化学方程式为;

反应结束,C中溶液的溶质是(指示剂除外,写出所有可能)。

10.(5分)化学小组根据氨气还原氧化铜的反应,设计实验测定Cu元素的相对原子质量。已知:①2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3↑+2H2O ②氨气(NH3)是碱性气体

请结合下图回答问题。

(1)将纯净干燥的氨气通入B中,观察到玻璃管内黑色固体变为亮红色,管口有液滴,同时生成空气中含量最多的气体,写出B中发生反应的化学方程式为。

(2)测定Cu元素相对原子质量的实验过程为:先称量CuO的质量,完全反应后测定生成水的质量,由此计算出Cu 元素的相对原子质量。

Ⅰ.小组同学利用上图进行实验,下列装置连接合理的是(填序号,装置可重复使用)。

① ACBDC ② ADBCD ③ ADBDC ④ ABDC

Ⅱ.在本实验中,使测定结果偏大的原因可能是_______________ (填序号);

① CuO未完全起反应② CuO不干燥

③ CuO中混有不反应的杂质④ NH4C1与Ca(OH)2混合物不干燥

Ⅲ.在本实验中,还通过测定___________________________的质量达到实验目的。

11.(7分)在实验探究课上,老师给同学们一包红色粉未,该粉末是铜粉和氧化铁粉中的一种或两种。同学们为了确定该粉末的成分,进行如下探究。请回答下列问题。

【提出问题】红色粉末的成分是什么?

【猜想假设】猜想l:红色粉末是铜粉;

猜想2:红色粉末是氧化铁粉;

猜想3:红色粉末是。

【设计方案】取少量红色粉末放入硬质玻璃管中,通入一氧化碳片刻后高温至充分反应(实验装置如下图所示)。

请你完成下表:

【实验结论】同学们进行了实验并经过分析,确认猜想3成立。

【反思评价】

(1)实验时通入一氧化碳片刻后再加热的原因是。

(2)从环保角度看,上述装置有不足之处,具体的改进措施是。

(3)请你用另一种反应原理证明猜想3成立,实验方案是

。

12.(5分) 金属在日常生活中随处可见,研究金属的性质可以更好地利用金属。

(1)某兴趣小组的同学学习了金属的性质后,在实验室找到的一种银白色金属R 做如下探究:

①将金属R 投入稀盐酸中,金属表面有气泡冒出。则该金属R 在金属活动性顺序表中排在氢的__________ (选填“前面”或“后面”)。

②将金属R 投入到FeSO 4溶液中,金属R 表面有黑色物质析出。根据上述信息,判断金属Fe 、R 、Cu 活动性由强到弱的顺序是 。

(2)工业生产中常用10%的稀盐酸来除铁制品表面的铁锈,写出盐酸除铁锈反应的化学方程式_________________; (3)将一定量铁粉加入到硫酸锌、硫酸铜的混合液中,充分反应后过滤。滤液中的溶质一定有______________ 。 (4)取一定量镁、锌、铁三种金属,分别加入溶质质量分数相等的稀盐酸,充分反应后,生成氢气的质量相等。下列做法与此结果相符的是________________(填序号)。 A .相同质量的三种金属与足量的稀盐酸反应

B .2.4 g 镁、6.5 g 锌、5.6 g 铁与足量的稀盐酸反应

C .向足量的镁、锌、铁中加入稀盐酸的质量比为2︰3︰2

D .足量的三种金属与等量的稀盐酸反应

13.(7分)随着人们生活水平的提高,人们对于食品不但要求营养,更要求健康。市场上出现了一些不添加防腐剂的绿色食品,这种食品中有一个单独包装的保鲜剂,不会危害食品安全。某同学找来一种在空气中放置一段时间的食品保鲜剂,对它进行探究。 【查找资料】

(1)食物腐败是因为微生物在食物上生长。如右图所示,微生物只要得到 养分,再加上充足的氧气和水,在适当的条件下就会迅速生长。因此,只要缺少一种条件,就可以防止食物腐败。 (2)常见的具有吸水性的物质有以下几种:

①浓硫酸 ②生石灰 ③氢氧化钠固体 ④铁粉 ⑤硅胶(化学式SiO 2。nH 2O ,无色透明粒状固体,无毒无害) 【活动与探究】

(3)初步探究:你认为①~⑤的物质中,不适合做食品干燥剂的是 ,理由是 。 (4)实验探究:

CO a

K1

澄清

石灰水

K2

氧化铁

浓氢氧c

化钠溶液

d

e

【活动反思】

(5)实验2充分反应后试管中所得溶液中的溶质可能是。(友情提示:在溶液中可发生Fe+2FeCl3=3FeCl2反应)。

(6)请根据食物腐败的条件分析,我们除可以使用这些保鲜剂外,还可以采用的保鲜方法是。(写出一种即可)

14.(5分)某校化学兴趣小组的同学,对课本中一氧化碳还原氧化铁实验做了绿色化改进来制取单质铁。

(1)这是关于气体的实验,实验前。

(2)将少量氧化铁粉末放入硬质玻璃管中,然后通入一氧化碳,待空气排净后,加热。关闭K1、打开K2,实验目的是。

(3)关闭K2,打开K1,可以将d口出来的气体再从a通入装置而循环使用。

①c瓶中盛放的药品及作用是_____________。

②反应完后(假设b瓶中NaOH全部转化为纯碱),要从b瓶中溶液得到纯碱

固体,必要的实验操作为转移、______、回收。

③该实验这样改进的主要优点是______。

15.(5分)Fe、Cu、Mg、Zn是几种金属活动性不同的金属,将它们同时放入稀盐酸中,出现了下图表示的情景。请分析它们的表白后填写下列空白。

(1)大喊“我快要完蛋了”的金属是;说“我一点不在乎”的金属是。(2)有一种金属坚持不住了,用化学方程式表示其原因:

(3)取出勉强能行的金属放在氧气中燃烧的化学方程式为

(4)用熟石灰中和该实验后的酸性废液,其化学反应方程式为:

2021年中考化学实验探究题:金属性质探究(拔高型)

2021中考化学实验探究题: 金属性质探究(拔高型) (考频:★★★★★) 1. 研究金属的腐蚀对资源的利用和保护意义重大. (1)为了探究铁锈蚀的条件,进行如图1所示实验.经过一周后观察,试管A和C中的铁钉无明显变化,试管B中的铁钉明显锈蚀.通过实验发现:铁锈蚀是铁与________发生化学反应的过程.(2)家中的刀具若沾有食盐水锈蚀更快.为了进一步探究影响铁锈蚀速率的因素,做了如下的实验. (提出问题) 铁锈蚀速率与哪些因素有关.

(查阅资料) ①物质溶解在水中得到的混合物称为水溶液,如氯化钠溶解在水中得到氯化钠溶液,乙醇溶解在水中得到乙醇溶液. ②氯化钠溶液能导电;乙醇溶液不能导电. (猜想) 铁的锈蚀速率与下列因素有关: ①反应时的温度; ②氧气的含量; ③水溶液的导电性. (实验) 每次取两套如图2所示的装置,编号为1、2向两套装置中分别装入质量、大小相同的铁钉和等体积的蒸馏水,进行如下三组对比实验(实验开始时,各瓶内气体压强保持一致).

(3)若将两根铁钉分别放入两支试管中,在一支试管中加入稀硫酸,另一支试管中加入稀盐酸,观察到两支试管内均有大量气泡产生,铁钉逐渐溶解,在酸溶液中被快速腐蚀. (反思与提高) 根据该探究实验以及你所学的知识,判断下列说法正确的是________(填序号). a.金属的腐蚀是指金属单质与其它物质发生化学反应的过程 b.金属越活泼,就越容易被锈蚀 c.金属腐蚀不一定要有氧气参加. 2. 人类生活生产离不开金属。 (1)在“国庆70周年”阅兵式上展示了一大批具有自主知识产权的新式武器,它们广泛地使用合金而不用纯金属的原因是什么 ________?(一条即可)

2017年中考物理实验探究题专题解析

2017年中考物理实验探究题专题解析

中考物理实验探究题专题解析 一、实验探究内容及考查点 1.课本实验探究(带※为中考的重点,带※※为中考的必考点) 考查内容考查知识点 平均速度的测量刻度尺的使用;停表的读数;平均速度公式的运用 音调和频率、响度与振幅的关系音调与频率的关系;响度与振幅的关系 改变频率和振幅的方法(振动物体的长度和拨动的力度) 光的反射光的反射的内容 ※平面镜成像的特点平面镜成像的特点 等大蜡烛的意图(便于比较物体和像的大小) 透明玻璃板的原因(便于确定像的位置) 图纸信息的处理(测量各点到平面镜的距离;连接对应点观察连线与平面镜的关系) ※凸透镜成像的规律凸透镜成像特点及应用;对焦点、焦距、物距、像距理解 实像和虚像的区分(是否呈现在光屏上) 蜡烛、凸透镜和光屏的位置和高低(中间放置凸透镜;三者中心在同一高度) ※晶体的熔化和凝固晶体熔化和凝固图像和条件(温度不变,需要继续吸热/放热)熔点和凝固点 ※水的沸腾水沸腾的图像和条件(温度不变,需要继续吸热) 沸点和气压的关系(气压高,沸点高) ※物体质量和密度的测量密度的计算 天平的使用(放、移、调、称、读的要点) 量筒的使用 质量和体积测量顺序的处理(注意测量时液体的残留) 重力与质量的关 系 重力与质量的关系 ※滑动摩擦力的影响因素滑动摩擦力的影响因素;控制变量法的运用 匀速拉动物块运动(便于读数、拉力等于摩擦力) 牛顿第一定律牛顿第一定律;控制变量法;实验加理论推导的实验思路二力平衡的条件二力平衡的条件;控制变量法 ※压力作用效果的影响因素压力作用效果的影响因素 压力作用效果的呈现(观察物体的凹陷程度) 液体压强的特点压强计的使用(观察U形管两边液面的高度差) 控制变量法;液体压强的特点 浮力的影响因素浮力的影响因素;弹簧测力计的使用;浮力的求解 ※阿基米德原理阿基米德原理的内容;测力计的读数 浮力的求解(两次测力计的示数差) 实验的步骤(称小桶重力;空中称物重;水中称读数;称小桶和水的重力) 杠杆的平衡条件杠杆的平衡条件 力臂的读取(杠杆水平时读杠杆上的刻度) ※滑轮组的机械效率机械效率的理解 有用功和总功的求解(有用功——重力做的功;总功——拉力做的功)拉力与物体重力的关系(F=(G+G 动 )/n;n——动滑轮上绳子的段数)匀速拉动绳子(便于读出拉力的示数)

专题三 实验探究题

专题三实验探究题 一、实验探究题对学生学习和发展的重要性 学习化学的一个重要的途径就是实验探究,因此在化学中考试题中的实验探究成为热门题,也是同学们答题过程中丢分最多的一种题型。实验探究题关注学生在学习过程中的思维方式、个人经验及对信息资料的整合,它强调学生自主学习,力图通过同学们的主动探究来培养创新精神、实践能力和解决问题的能力。在复习过程中,通过对学生平时答题中出现较多的问题进行分析。 二、实验探究题解题应从以下几个方面着手 1、要熟知初中化学实验基本规则。 2、答题前先通读全题了解题意。大多数考生在做题时,都担心时间不够用,习惯看一小题做一小题,这是不科学的,因为实验讲究的是严密性,实验的步骤是一环扣一环,缺一不可,而且因为有的实验探究题比较长,学生读到后面,前面的内容又忘了,也会影响答题。答题前先通读全题是非常重要的,这样可以做到心里有数,明确题意,避免答题的盲目性。 3、复习时回归教材、确定知识点,在中考化学试题中的实验探究题一般不会是我们做过的原题,看上去比较陌生,但出题者也必将以书本为依据。 三、答题时应注意以下几个细节 1、涉及化学方程式的书写要考虑到气体符号、沉淀符号、反应条件、是否平衡、化学式书写是否正确。 2、注意化学用语的准确性,如检验CO2应该用澄清的石灰水,不能说石灰水。 3、语言叙述时要做到简明,注意答题的完整性。 实验探究题的解题能力并不是做几个题就能掌握的,需要同学们在平时的学习及复习中,仔细阅读书中出现的所有学生实验和老师的演示实验,综合所学过的化学知识,认真体会实验原理和方法,从中总结出实验隐含的化学思维,尤其是实验的设计思维,从而提高实验探究题的化学思维运用能力。 四、典例分析 例1、某研究小组发现,维C泡腾片(保健药品,主要成分 如右图所示)溶于水有许多气泡产生。该小组的同学进行如 下探究。 【提出假设】小华说:“气体可能是CO 2、O 2 、CO、H 2 、N 2 ” 小明说:“不可能有CO和H 2,因为从药品安全角度考虑,H 2 易燃易爆,CO 。 该组同学认为该气体可能含有CO 2、O 2 中的一种或两种。 1可知,该气体中肯定含有,写出该反应的化学方程式:。 (2)由实验○2(填“能”或“不能”)确定该气体中不含氧气,理由是。 【思维拓展】向维C泡腾片溶液中滴加紫色石蕊溶液,溶液变成红色,说明溶液

2018年中考化学真题分类金属活动性顺序及其应用含解析

专题分类:金属活动性顺序及其应用 1.(2018枣庄)某兴趣小组进行实验探究,向盛有硝酸亚铁和硝酸银混合液的烧杯中加入一定量的锌粉,反应停止后过滤,向滤渣中加入稀盐酸,有气泡产生下列说法正确的是()A.滤液中一定含有Zn2+和Fe2+,一定没有Ag+ B.滤液中一定含有Zn2+,一定没有Fe2+和Ag+ C.滤渣中一定含有银,可能含有锌和铁 D.滤渣中一定含有银和铁,可能含有锌 解析:A、向滤渣中加入稀盐酸,有气泡产生,说明滤渣中一定含有铁,即硝酸银完全反应,滤液中不含有银离子,一定含有锌和硝酸银、硝酸亚铁反应生成的锌离子,不一定含有亚铁离子,这是因为如果硝酸亚铁完全反应时,则滤液中不含有亚铁离子,该选项说法不正确; B、滤液中一定含有Zn2+,一定没有银离子,可能含有亚铁离子,这是因为如果硝酸亚铁部分和锌反应时,则滤液中含有亚铁离子,该选项说法不正确; C、滤渣中一定含有银和铁,该选项说法不正确; D、滤渣中一定含有银和铁,可能含有锌,该选项说法正确。 故选:D。 2.(2018巴中)有X、Y、Z三种金属,X在常温下就能与氧气反应,Y、Z在常温下几乎不与氧气反应;如果把Y和Z分别放入硝酸银溶液中,过一会儿,在Z表面有银析出,而Y 没有变化,根据以上实验事实,判断X、Y、Z三种金属的活动性由强到弱的顺序是(B)A.XYZ B.XZY C.YZX D.ZYX 【解析】有X、Y、Z三种金属,X在常温下就能与氧气反应,Y、Z在常温下几乎不与氧气反应,说明X的金属活动性最强;把Y和Z分别放入硝酸银溶液中,过一会儿,在Z表面有银析出,而Y没有变化,说明Z的金属活动性比银强,Y的金属活动性比银弱,即Z>Ag>Y;则X、Y、Z三种金属的活动性由强至弱的顺序为X>Z>Y。 3.(2018自贡)现有等质量甲、乙、丙三种金属,分别放入三份溶质质量分数相同的足量稀硫酸中,产生氢气的质量与反应时间的关系如图所示(已知甲、乙、丙在生成物中化合价均为+2价)。则下列说法中错误的是(C)

浙教版科学七年级下册精选实验探究题(15题)

七下精选实验探究题(15 题) 一、实验探究题 1.在探究凸透镜成像规律时,小明用9 个红色的发光二极管按“ F字”样镶嵌排列在白色方 格板上替代蜡烛作为光源,又用同样的白色方格板做成光屏,实验使用的凸透镜焦距为10cm,实验装置如图甲所示。 (1)实验时,首先调节光源、凸透镜和光屏的高度,使它们的中心大致在同一高度上,其 目的是; (2)将凸透镜固定在光具座零刻度线上,小明将光源移至40cm 刻度线处,光屏上出现 像(填写像的性质); (3)凸透镜固定在光具座零刻度线上,将大小如图乙所示的光源放在光具座15cm 刻度线处,调节光屏使成像清晰。如果此时用遮光罩将凸透镜的上半部分罩住,则光屏上所成像的形状是右图中的。 2.《北京晚报》曾经报道:“从北京天文馆得知,最近太阳活跃的程度不仅是千年来首见,甚至是8000 年来最活跃的。德国普朗克实验室的SamiSolanki 等人预测,这样的黑子活动高峰,将会反常地维持一段很长的时间,可能会有50 年之久。”回答: (1)通常太阳黑子的活动周期平均约为年,但并不一定,有时会有差异。 (2)太阳活动对地球的影响很大,世界各国都十分重视对太阳活动的观测和预报。根据所学知识,你认为下列哪些部门应格外重视太阳活动预报。 A .通信部门 B .航天部门C.冶金工业部门D.气候研究部门(3)太阳活动对地球会产生一定的影响。下列现象中,与太阳活动是否强烈没有关系的是()A .发生日食现象B.地球上的短波通讯受到干扰 C.到达地面的紫外线辐射增强D.地球上某些地方洪涝灾害增多 (4)科学知识很丰富的张明读了这则消息后,忧喜参半,喜的是可以进行黑子峰年的天文观测,那让他担忧的是什么?为什么? 3.在探究“压力的作用效果与哪些因素有关” 的实验中,小明和小华利用所提供的器材(小桌、海棉、砝码、木板)设计了图(a)、(b)两个实验,通过观察图(a)、(b)后得出 “压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越明显”的结论.此后小华把小桌挪放到一块木板上,发现小桌对木板的压力效果不够明显,如图(c)所示.通过对图(a)、(c)的比较 又得出“压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越不明显”的结论. 请你根据已学过的压强知识分析:

专题五实验探究题(可编辑word)

20佃版《3年中考2年模拟》专用资源 专题五实验探究题 夯基提能作业 1.在物理实验中,对物理量有时要进行多次测量 ,有的是为了减小误差,有的是为了寻找普遍 规律,下列是为了减小实验误差的是 ( ) “测量定值电阻的阻值”时 ,测量多组对应的电压和电流值 “测量小灯泡的电功率”时 ,测量多组对应的电压和电流值 图乙中天平所测物体质量为 乙图:两个压紧的铅块能吊起钩码 ,说明 丙图:导线触接电源后小磁针发生偏转 ,说明 丁图:验电器的金属箔张开一定角度 ,是由于 4.(1)图甲中:天平测出物体的质量是 g ;量筒中液体的体积是 mL;弹簧测力 计的示数是 N;温度计的示数是 C O A.在 B.在 C.在 “探究某种物质的质量与体积关系”时 ,测量多组对应的质量和体积 D.在 “探究电阻上的电流跟两端电压的关系” 时 ,测量多组对应的电流和电压值 2.(1) 图甲中物体的长度为 cmo 式是 家用白炽灯正常工作时,其两端的电压为 (选填“并联”或“串联” V;白炽灯与电视机之间的连接方 n ft [■Mil]: fT^^rrT] u -屮 ? 11f n 1^14 九 3.根据如图所示的四幅图,在下面的空格处填入相应的内容。 甲图:风中雨伞容易“上翻” ,是由于 r2 乙 鑑 甲

20佃版《3 年中考2年模拟》专用资源 (2)木块从图乙所示斜面上的位置静止释放,直到撞上金属片,测此过程木块的平均速度。 ①在图中画出需要测量的距离。 ②用粗糙程度相同、 质量不同的木块做实验所得数据如下表。根据公式 一次实验木块的平均速度 请归纳本实验木块的平均速度与质量是否有关 实验次数木块质量/g 运动距离/m 运动时间/S 1 100 1.000 0.8 2 150 1.000 0.8 3 200 1.000 0.8 4 250 1.000 0.8 5.在探究“浮力大小与哪些因素有关”的实验中 实验器材:弹簧测力计、溢水杯、空杯、三个大小相同的正方体物块、细线。 研究物块重空杯重物块浸没在水中时弹杯、水总浮力的大排开水所受对象G/N G杯/N 簧测力计的示数F7N 重G总/N 小 F 浮/N 的重力G排/N 物块1 1.25 0.35 1.1 0.5 0.15 0.15 物块2 1.15 0.35 1.0 0.5 0.15 0.15 物块3 0.45 0.35 0.3 0.5 0.15 0.15 ,: (1)浸入液体中的物体所受浮力的大小.物体排开的液体所受重力的大 小。 (2)把物块1浸没在水中,放手后将 (选填“上浮” “下沉”或“悬浮” io ■- J _ r=- 乙 算出第

九年级化学下册 第八单元 金属和金属材料综合检测题(含解析) 新人教版1

第八单元金属和金属材料检测题 本检测题满分100分,时间:60分钟 一、选择题(本题包括20个小题,每小题2分,共40分) 1.(2013·辽宁锦州)我国第四套人民币硬币中,一元币为钢芯镀镍合金,伍角币为钢 芯镀铜合金,一角币为铝合金或不锈钢,在选择铸造硬币的材料时,不需要考虑的因素是() A.金属的硬度 B.金属的导热性 C.金属的耐腐蚀性 D.金属价格与硬币面值的吻合度 2.(2013·广东湛江)早在春秋战国时期,我国就开始生产和使用铁器,下列说法正确的是() A.铁和铁合金都容易被腐蚀 B.高炉炼铁是利用还原剂在高温下把铁从铁矿石中还原出来 C.配制波尔多液的原料是硫酸铜溶液,可用铁桶配制 D.铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成氧化铁 3.下列金属用品中,主要应用金属导热性的是() A.铁锅 B.铲子 C.电线 D.铝箔4.(2012·广州)下列说法正确的是() A.铝是人类最早利用的金属材料 B.铜是目前世界年产量最高的金属 C.大多数金属元素在自然界中以单质形式存在 D.日常使用的金属材料大多数是合金 5.现有甲、乙、丙三种金属,分别与空气和氧气反应,现象如下表所示: 甲乙丙 空气剧烈燃烧变黑变黑 氧气更剧烈燃烧变黑剧烈燃烧 据以上信息,这三种金属活动性由强到弱的顺序是() A.甲>丙>乙 B.甲>乙>丙 C.乙>丙>甲 D.丙>乙>甲 6.(2012·四川宜宾)先取甲、乙、丙、丁四种金属粉末,分别投入相同浓度的稀盐酸中, 只有甲、乙能产生气体,乙反应更剧烈;再取一小块丁投入丙的硝酸盐溶液中,丁的表面有丙析出。则甲、乙、丙、丁四种金属的活动性顺序为() A.甲>乙>丙>丁 B.乙>甲>丙>丁 C.丁>丙>乙>甲 D.乙>甲>丁>丙 7.(2013·河北)把等质量的X、Y、Z、M四种金属分别加入到同体积、同浓度的足量稀盐酸中。再把X加入到Z(NO3)2溶液中,M加入到YNO3溶液中。反应关系如图所示。据此判断四种金属的活动性顺序为()

新浙教版七年级上册科学一、二章实验探究题训练(含答案)

七年级上册科学一、二章实验探究题训练 1.某同学欲用密绕法测量一根长为L的细铜丝的直径,他的实验步骤如下: A.将细铜丝拉直,用刻度尺测出细铜丝的长度L B.用刻度尺测出圆铅笔杆上铜丝绕成线圈的总长度L’ C.用铜丝的长度除以铜丝排绕在笔杆上的圈数n,即得细铜丝的直径d D.将细铜丝紧密排绕在圆铅笔杆上 E.数出排绕在圆铅笔杆上的细铜丝线圈的圈数n (1)以上步骤中,没有必要的步骤是______,错误的步骤是______,还缺少的步骤F是 ______________________________________________________________________________ (2)实验步骤的合理顺序应是______。 ~ (3)某同学在测量过程中,共测三次,而每次都将铜丝重新绕过,并放在刻度尺上不同部位读数,结果三次读数 都不相同,产生误差的原因有哪些( ) A.每次排绕的松紧程度不相同B.刻度尺本身刻度不均匀 C.铜丝本身粗细不均匀D.读数时由于粗心,小数点记错位置 2.张辉为了研究水的一些特性,做了如下的实验:将100克水倒入一只烧杯中,然后让它们自然冷却,并利用 温度计和汁时器测量水的温度随时间的变化情况,记录数据如下表。 1时间(分)O2468【 10 121416 1温度(℃)3635343332) 31 303030 (1)当时的室温大约为______℃,这些水冷却到室温总共用了______分钟。 (2)如果要根据表格中的数据绘制一张水温随时间变化的图。你认为下列哪个图能正确反映实验过 程……………………………………………………………………………( ) (3)摄氏度是常用的温度单位。在科学上把______的温度定为0℃,______的温度定为100℃,在0和100之间分 成l00等份,每一等份就表示l摄氏度。 3.教室的玻璃窗是双层的。课间,同学在窗外敲玻璃时,小明感觉双层玻璃与单层玻璃的振动情况不一样。于是他想探究“受敲击时,双层玻璃和单层玻璃的振动强弱情况”。为此,小明进行了以下实验: ①将单层玻璃板固定在有一定倾角的斜面上,把玻璃球靠在玻璃板的右侧,把橡胶球悬挂在支架上靠在玻璃 板的左侧(如下图)。 [ ②随意拉开橡胶球,放手后让其敲击玻璃板,玻璃球被弹开,记上玻璃球被弹出的距离。共做10次。 ③换成双层玻璃板重复上述实验。 (1)实验后,发现玻璃球被弹开距离的数据比较杂乱,这与实验中的哪一不当操作有关 ________,理由是____________________________________ 。 实验次数1; 2 345678910平均值

2018全国中考物理专题分类——实验探究题

21.(2018·贵阳)如图甲所示,是科技迷小明制作的“真空炮”模型:在一根两端开口、内壁光滑、水平放置的透明塑料管左端管口处,放置一枚弹丸;管口两端各有一块可自由开合的挡板;靠近管口右端连接一抽气机。抽气一段时间后,迅速将挡板1打开,弹丸便可冲开挡板2从管右端射出。 弹丸从管口射出的出口速度与哪些因素有关呢?小明提出了如下猜想: A:与弹丸的形状有关 B:与弹丸的直径有关 C:与塑料管的长度有关 小明在塑料管壁两侧安装了多套光电传感计时器,用于测量弹丸在管中不同位置的运动速度。 请完成下列各实验步骤的填空: (1)抽出挡板1时,弹丸受到的动力来自于其两端气体的气压差。 (2)探究猜想A时,控制其他因素相同,分别用球形与弹头形弹丸进行实验,测得弹丸速度大小随运动位置变化关系的图象(如图乙所示),则出口速度较大的是弹头形弹丸。 (3)探究猜想B时,小明仅换用底面直径不同的两枚弹头形弹丸重复上述实验,发现直径越小的弹丸,出口速度越小。你认为直径小的弹丸出口速度小的原因可能是直径越小,质量越小,惯性越小,运动状态越容易改变,速度减小的快。 【解答】解:(1)抽气机将透明塑料管内的气体抽出,管内气体压强减小,外界大气压大于里面的大气压,里外气压差将弹丸压出; (2)由图乙知,弹头形弹丸的出口速度大; (3)探究猜想B即探究弹丸从管口射出的出口速度与弹丸的直径的关系时,需要控制弹丸的质量一定,改变弹丸的直径,而小明仅换用底面直径不同的两枚

10.(2018?湖州)小华和小丽在观摩一次自行车比赛中,看到运动员在转弯时,身体和自行车都是向弯道内侧倾斜的,如图甲所示。 (1)骑自行车转弯时,身体为什么要向弯道内侧倾斜呢?小华提出了疑问,一旁的小丽说:“要想转弯,必须受力,身体倾斜是为了给自行车一个向内侧转弯的力,”小华觉得小丽“要想转弯,必须受力”的观点很有道理,因为力是改变物体运动状态的原因。 (2)我们平时骑自行车转弯时,身体的倾斜没有这么明显,可为什么比赛时选手倾斜得这么明显呢?且靠近内道的选手转弯时比外道选手倾斜得更明显,使骑行的自行车转弯的力的大小,可能与哪些因素有关呢?小华和小提出了两种猜想。 猜想一:可能与骑行的速度有关; 猜想二:可能与圆弧形跑道的半径有关。 (3)接着,小华和小丽一起设计实验,并在实验室里通过实验验证猜想一。 把半径为0.5米的半圆轨道(左端连着横杆)通过横杆在O点与墙壁活动连接(能绕O点在竖直方向自由转动),轨道置于压力传感器上时,传感器示数为1牛,让质量为30克的同一小钢球分别从距离传感器表面不同高度的弧面A、B、C三处自由滚下,如图乙所示,观察、记录每次压力传感器达到的最大示数(注:小钢球到达最低点时的示数最大),记录如下表。 小钢球初始位置 A B C 0.5 0.4 0.3 距压力传感器 高度/米 1.90 1.78 1.66 压力传感器 达到的最大示数/牛 该实验可以得出的结论是在其它条件相同时,使自行车转弯所需要的力随速度的增加而 增大。

人教版九年级化学下册第八单元金属单元实验探究题综合练习

1.结合如图图示的教科书上的实验,回答有关问题: (1)甲实验的目的是; (2)乙实验中能够观察到的现象是; (3)通过丙实验能够得出铁生锈的条件是; (4)在甲、乙、丙实验中,利用控制实验条件进行对比的是。 2.结合如图有关实验,回答问题。 (1)铁丝在氧气中燃烧时集气瓶内预先加入少量水的原因是; (2)过滤操作中玻璃棒的作用是; (3)对比一段时间后三枚铁钉生锈程度,可以得出铁生锈的条件是; (4)烧杯中白磷(着火点40℃)不燃烧的原因是。 3.下列是研究氧气、铁、二氧化碳的实验。根据如图,回答问题。

(1)A实验时铁丝伸入氧气中的操作是应(填“缓慢”或“快速”)伸入; (2)B中实验的目的是; (3)C实验体现二氧化碳的化学性质。 4.结合如图所示实验回答有关问题。 ①A实验伸入红磷速度过慢导致进水量;

②C实验热水作用(写一点即可);该实验能得出燃烧的条件(写一点即可); ③B实验气球的作用是; ④D实验需要用“刚煮沸并迅速冷却的蒸馏水”的原因。 5.结合下列有关铁的实验,回答问题。 (1)按照图A进行实验,可能造成的不良后果是。 (2)图B所示实验,判断出Fe比Cu的活动性强,所依据最明显的实验现象是。 (3)科学地得出铁生锈的条件,图C实验b、c两试管内的气体不应是空气,应是。 (4)向Fe(NO3)2、AgNO3、Cu(NO3)2和Mg(NO3)2的混合溶液中加入一定量的Zn粉,充分反应后过滤,得到无色滤液。则滤渣的成分是。 6.结合下列图示的实验,回答有关问题。 (1)通过实验一,可以说明可燃物燃烧的条件之一是; (2)根据实验二中软塑料瓶变瘪的现象,能得出的结论是; (3)实验三是探究铁生锈条件的实验,其中试管C与对比说明铁生锈需要水,在实验室除去铁钉表面

金属腐蚀研究报告方法

金属腐蚀研究方法 院(系):材料科学与工程学院专业班级:金材1101班 学生姓名:卢阳 学号:9 完成日期:2014年11月16日

金属腐蚀研究方法 ——缝隙腐蚀的研究 缝隙腐蚀是在电解质溶液(特别是含有卤族离子的介质)中,在金属与金属或金属与非金属表面之间狭窄的缝隙内,溶液的移动受到阻滞,当缝隙内溶液中的氧耗竭后,氯离子从缝隙外向缝隙内迁移,金属氯化物的水解酸化过程发生,导致钝化膜的破裂而产生与自催化点腐蚀相类似的局部腐蚀。缝隙腐蚀现象非常普遍,对一些耐蚀金属材料的危害尤其明显[1]。 1、缝隙腐蚀的机理[2] 缝隙腐蚀可分为初期阶段和后期阶段。在初期阶段,发生金属的溶解和阴极的氧还原为氢氧离子的反应: 阳极:M→M++e 阴极:O2+2H2O+4e→4OH- 阳极阴极此时金属和溶液之间电荷是守恒的,金属溶解产生的电子立即被氧还原消耗掉。在经过一段时间后,缝内的氧消耗完后,氧的还原反应不再进行。这时缝内缺氧,缝外富氧,形成了氧浓差电池,金属M在缝内继续溶解,缝内溶液中M+过剩,为了保持电荷平衡,缝隙外部迁移性大的阴离子(如氯离子)迁移到缝内,同时阴极过程转到缝外。缝内已形成金属的盐类(包括氯化物和硫酸盐)发生水解: M+CI+H2O→MOH↓+H+CI- 结果使缝内pH值下降,可达2至3,这就促使缝内金属溶解速度增加,相应缝外邻近表面的阴极过程,即氧的还原速度也增加,使外部表面得到阴极保护,而加速了缝内金属的腐蚀。 而Myer等人认为,至少还有氢离子、中性盐和缓蚀剂的浓差电池存在于缝隙腐蚀过程中,Brown以水解后局部酸化引起局部腐蚀的依据,提出了闭塞腐蚀电池(occluded corrosion cell)的概念。另外,Fontana和Rosefeld等人,指出了蚀孔或缝隙闭塞电池的自催化理论。 缝内外溶液的对流和扩散受阻,导致闭塞区贫氧,缝隙外仍然富氧,造成的氧浓差电池使缝隙内金属的电位低于缝隙外金属的电位,pH值的降低以及H+和Cl-的作用(HCl)使金属处于活化状态,促进闭塞区内金属的溶解,形成二次腐蚀产物Fe(OH)3在缝口,造成正电荷过剩,Cl-迁入。而氯化物在水中发生水解,使缝隙内介质(H+离浓度增加)酸化,pH值下降,因此,加速了阳极的溶解。阳极的加速溶解,又引起更多的Cl-离子迁入,氯化物浓度又增加,氯化物的水解又使介质进一步酸化,如此反复循环,形成了一个闭塞电池内的自催化效应。 2、缝隙腐蚀试验方法 在相对闭塞的狭小缝隙中存留的溶液容量甚微,因此必须设计一些特殊的研究方法

人教版八年级上学期期末题型分类复习专题训练:实验探究题(有答案)

八年级上学期期末题型分类复习专题训练:实验探究题 1.小明同学用如图1的装置研究小车在斜面上的运动。他将小车从坡顶A处静止释放,测出小车从A滑到坡底C处的时间t1= 2.5s;再次将小车从A处静止释放,测出小车从A滑到中点B处的时间t2=1.8s。 (1)通过小明的测量数据可以判断,小车在前半程的平均速度(填“大于”、“等于”或“小于”)全程的平均速度。 (2)小明想测量小车在整个运动过程中后半段的平均速度,他应该将小车从(填:“A”、“B”)处静止释放,并在B处开始计时,在C处停止计时。 (3)物体运动的情况还可以通过另一种办法即时测定、显现出来。位置传感器利用超声波测出不同时刻小车与它的距离,计算机就可以算出小车在不同位置的速度(如图2)。屏幕图象如图3所示,横轴为时间,纵轴为速度,通过图象可以看出小车在斜面上滑下时是(填:“匀速”或“加速”)运动的;小车到达坡底时的速度为m/s。 (4)实验时,应使斜面的坡度较(填“大”或“小”),其目的是。 答案:(1)小于(2)A(3)加速;0.8(4)小;便于计时 2.在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验: (1)如图①所示,陈明将衣架悬挂在细绳中间,细绳绕在两手的食指上。 ①用食指堵住双耳,敲打衣架,此时声音是通过传入到人耳的。 ②拔出两个食指,保持衣架的位置不变,用相同的力敲打衣架,此时声音是通过传入到人耳的,和第一次相比听到的声音响度变(选填“大”或“小”)。 (2)如图②所示,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是: (3)如图③所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起。说明可 以传声,同时说明声音能,在月球上(选填“能”或不能)看到塑料球弹起。 (4)如图④所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,所听到的声音响度将会逐渐。并由此推理可知。 答案:(1)细绳;空气;小(2)在桌上放一瓶水,观察水面的变化 (3)空气;能量;不能(4)变小;声音的传播需要介质 3.某同学在做研究某物质熔化时的规律的实验时得出如下数据:

金属腐蚀性测定

2.2.4 消毒剂对金属腐蚀性的测定 2.2.4..1 目的 测定消毒剂对各种金属的腐蚀程度,以能注明在使用时是否需给予应有的注意。 2.2.4.2 常用器材 (1) 金属片 圆形,直径24.0 mm,厚1.0 mm,穿一直径为2.0mm 小孔,表面积总值约为9.80 cm2 (包括上、下、周边表面与小孔侧面)。光洁度为6。原料如下: 碳钢(规格见GB 700-65);铜(规格见GB 2060-80); 铝(规格见GB 1173-74);不锈钢(规格见GB 1220-75)。 碳钢易氧化生锈,应保存于油中。 (2) 浸泡容器(玻璃制,带盖,容积为800 ml~1000 ml)。 (3) 砂纸(120号粒度水砂纸,GB 2477)。 (4) 称量杯。 (5) 天平(感量0.1 mg)。 2.2.4.3 操作程序 (1)在有表面活性作用的清洁剂中浸泡10 min,充分去油,洗净;亦可用氧化镁糊剂涂抹除油后洗净;以120号粒度水砂纸磨去金属片两面和周边表面的氧化层,再用自来水冲净。测量片的直径、厚度、孔径(精确至0.1 mm)。用无水丙酮或无水乙醇再次脱脂。置50℃恒温箱中干燥1 h,待其温度降至室温后称重(每金属片待天平回零后称重3次,精确至0.1 mg,取其平均值作为试验前重量。称重时,应戴洁净手套,勿以手直接接触样片。 (2) 按消毒剂最高使用浓度配制试验用消毒液,用以浸泡试验样片。浸泡时,每一金属片需浸泡在200 ml 消毒液中。 (3) 金属样片用塑料线系以标签,编号和注明日期,悬挂于消毒液中。一次性浸泡72 h。易挥发性或有效成分不稳定的消毒剂,根据情况,酌情定时更换消毒液,直至浸泡72 h。 (4) 每种金属每次试验放置3片样片。浸泡时,若同种金属每一样片相隔1 cm以上,可在同一容器内(含600 ml消毒液) 进行。 (5) 浸泡到规定时间后,取出金属片,先用自来水冲洗,再用毛刷或其它软性器具去除腐蚀产物。如仍有清除不掉的腐蚀产物,可按GB 10124-88所介绍的下列方法清除: 铜片: 在室温下浸泡于盐酸溶液(500ml 36%~38% 盐酸加蒸馏水至1000ml,盐酸比重为1.19)中1min~3min。 碳钢片:置含锌粉200 g/L的氢氧化钠溶液中,煮沸5 min~30 min。 铝片:浸泡于三氧化铬磷酸溶液(三氧化铬20 g,磷酸500ml,加蒸馏水至1000ml。磷酸比重为1.69)中,升温至80℃,持续5min~10min。如还未清除干净,可在室温浸于硝酸(比重1.42)溶液中1min。 不锈钢:浸泡于60℃硝酸溶液(66%~68%硝酸100 ml加蒸馏水至1000 ml) 20 min。或浸于70℃柠檬酸铵溶液(柠檬酸铵150 g 加蒸馏水至1000 ml)中10 min~60 min。 (6) 金属样片除去腐蚀产物并清洗后,用粗滤纸吸干水分,置于垫有滤纸的平皿中,放入50℃温箱,干燥1h,用镊子夹取,待其温度降至室温后分别在天平上称重。天平回零后称3 次,以其平均值作为试验后重量。 称重时,与试验前相同,应戴洁净手套,勿以手直接接触样片(下同)。 (7) 样片在用化学法去除腐蚀物时,需设相应空白对照以校正误差。空白对照样片与试验组样片同样进行表面处理、洗净和称重,但不经消毒剂浸泡。事后随同试验组样片用相同

实验报告-极化曲线测量金属的腐蚀速度

课程 实 验 者 名 称 页数( ) 专业 年级、班 同组者姓名 级别 姓 名 实验 日 期 年 月 日 一、目的和要求 1、 掌握恒电位法测定电极极化曲线的原理和实验技术。通过测定Fe 在NaCl 溶液中的极化曲线,求算Fe 的自腐蚀电位,自腐蚀电流 2、论极化曲线在金属腐蚀与防护中的应用 二、基本原理 当金属浸于腐蚀介质时,如果金属的平衡电极电位低于介质中去极化剂(如H +或氧分子)的平衡电极电位,则金属和介质构成一个腐蚀体系,称为共轭体系。此时,金属发生阳极溶解,去极化剂发生还原。在本实验中,镁合金和钢分别与0.5mol/L 的NaCl 溶液构成腐蚀体系。 镁合金与NaCl 溶液构成腐蚀体系的电化学反应式为: 阳极: Mg= Mg 2++2e 阴极: 2H 2O+2e=H 2+2OH - 钢与NaCl 溶液构成腐蚀体系的电化学反应式为: 阳极: Fe= Fe 2++2e 阴极: 2H 2O+2e=H 2+2OH - 腐蚀体系进行电化学反应时的阳极反应的电流密度以 i a 表示, 阴极反应的速度以 i k 表示, 当体系达到稳定时,即金属处于自腐蚀状态时,i a =i k =i corr (i corr 为腐蚀电流),体系不会有净的电流积累,体系处于一稳定电位c ?。根据法拉第定律,即在电解过程中,阴极上还原物质析出的量与所通过的电流强度和通电时间成正比,故可阴阳极反应的电流密度代表阴阳极反应的腐蚀速度。金属自腐蚀状态的腐蚀电流密度即代表了金属的腐蚀速度。因此求得金属腐蚀电流即代表了金属的腐蚀速度。金属处于自腐蚀状态时,外测电流为零。 极化电位与极化电流或极化电流密度之间的关系曲线称为极化曲线。测量腐蚀体系的阴阳极极化曲线可以揭示腐蚀的控制因素及缓蚀剂的作用机理。在腐蚀点位附近积弱极化区的举行集会测量可以可以快速求得腐蚀速度。在活化极化控制下,金属腐蚀速度的一般方程式为: 其中 I 为外测电流密度,i a 为金属阳极溶解的速度,i k 为去极化剂还原的速度,βa 、βk 分别 为金属阳极溶解的自然对数塔菲尔斜率和去极化剂还原的自然对数塔菲尔斜率。 令?E 称为腐蚀金属电极的极化值,?E =0时,I =0;?E>0时,是阳极极化,I>0,体系通过阳极电流。?E<0时,I<0, 体系通过的是阴极电流,此时是对腐蚀金属电极进行阴极极化。因此外测电流密度也称为极化电流密度 测定腐蚀速度的塔菲尔直线外推法:当对电极进行阳极极化,在强极化区,阴极分支电流i k =0, )]ex p()[ex p(k c a c corr k a i i i I β??β??---=-=c E ??-=?)]ex p()[ex p(k a corr E E i I ββ?--?=)ex p(a corr a E i i I β?==

2009年浙江省各地市科学中考实验探究题

2009年浙江省科学中考实验探究题集锦 1.小明同学为了探究“放在斜面上的物体对斜面的压力跟斜面倾斜程度的关系”,进行了实验,步骤如下:① 用双面胶将一个200克的钩码固定在1米长的塑料直尺的中间,将直尺的一头固定在桌子的一端,如图甲所示;② 缓缓抬起右端,让直尺与水平方向有一定的夹角,如图乙所示;③ 继续抬高右端,增大直尺与水平方向的夹角,如图丙所示。 (1)该实验中,小明是通过 ▲ 来判断物体对斜面压力的大小; (2)分析三次实验的现象,可以得出的结论是 ▲ 。 2. 氢氧化铜固体受热分解能得到两种产物,其中一种为固体。某兴趣小组为确定这种固体产物,进行了如下探究活动。 假设:生成的固体产物可能是氧化亚铜(Cu 2O),也可能是 ▲ 。 资料:Cu 和Cu 2O 都是红色固体。 实验:将新制的氢氧化铜粉末放入试管中,使其在加热条件下分解(如右图),观察到蓝色粉末逐渐变成黑色。 推测:该黑色粉末是氧化铜,依据是质量守恒定律和 ▲ 。 验证:取少量黑色粉末放入试管中,加入足量稀硫酸,若出现 ▲ ,证明上述推断是正确的。 3.小岳同学在复习气体的性质时,阅读到以下资料:制取气体的发生装置取决于反应前的药品状 态和反应条件,收集气体的装置取决于气体能否与水反应、在水中的溶解性以及该气体相对于空气的密度大小。现有甲、乙、丙三种气体的反应前的物品状态、反应条件以及有关性质如下表,有关装置如下图。 请你回答下列问题: (1)能用发生装置A 制取的气体是 ▲ (填“甲”、“乙”或“丙”); (2)收集丙气体应选择的装置是 ▲ (填字母序 号); (3)实验室要制取和收集甲气体,请写出一个符合要求的化学方程式 ▲ 。 33.中央电视台曾4。介绍段儒斌发明的微生物催腐剂(含腐生细菌),微生物催腐剂的推广使用有助于解决由焚烧秸秆、稻草带来的环境污染、土地肥力下降等问题。小明为探究腐生细菌对植物落叶的分解作用,将经过灭菌处理的落叶分 (1)该实验的假设是 ▲ ; (2)实验时,甲、乙、丙三组所取的落叶应满足的条件是 ▲ ; (3)从实验中可得出的结论是: ▲ 。 5.某同学进行了如下实验:根据右图连接好实物,用电流表分别测出I 、I 1、I 2的电流,改变电源电压,重复实验,记录数据如下表。

初三化学专题复习探究性实验题模板

初中化学几类探究题分析 一、C、Fe、Cu、FeO、Fe 2O 3 、CuO等物质性质的探究题 1、对碳的探究,一般考察木炭的颜色,与氧气的反应及它的还原性。 2、对铁的探究,一般考察它与酸的置换反应、与盐溶液的置换反应及亚铁盐溶液的颜色。 3、对铜的探究考察铜的颜色、及与氧气反应后得到的氧化铜的颜色且铜与盐酸、稀硫酸不发生置换反应。 4、对FeO、Fe 2O 3 、CuO等物质的探究主要考察本身的颜色以及与盐酸、稀 硫酸反应而溶解后溶液的颜色。 一般以填写实验报告册的形式给出,根据猜想填写实验步骤、观察到的现象、及由现象得出的结论。 常见的现象: 1、对碳而言与盐酸、稀硫酸不反应常说黑色固体不溶解,它的氧化产物二氧化碳可以使澄清的石灰水变浑浊。 2、对铁而言它比较活泼与盐酸、稀硫酸反应常说黑色固体溶解、有气泡产生,溶液由无色变为浅绿色。FeO与酸反应黑色固体溶解,溶液变为浅绿色。CuO 与酸反应黑色固体溶解,溶液变为蓝色。Fe 2O 3 与酸反应红色固体溶解,溶液变 为黄色。 所以针对不同的猜测,叙述的现象各不相同,但万变不离其宗,即把握好物质的性质的差异,描述正确的现象,得出正确的结论。 举例如下: 第一题:现在许多食品都采用密封包装,但包装袋中的空气、水蒸气仍会使食品氧化、受潮变质,因此一些食品包装袋中需放入一些脱氧剂,以使食品保质期更长一些。甲、乙、丙同学为了探究“脱氧剂”的成分,从某食品厂的月饼包装袋中取出“脱氧剂”一袋,打开封口,将其倒在滤纸上,仔细观察,脱氧剂为灰黑色粉末,还有少量的红色粉末。 提出问题:该脱氧剂中的黑色粉末、红色粉末各是什么?

猜想:甲同学认为:灰黑色粉末可能是氧化铜、红色粉末可能是铜。 乙同学认为:灰黑色粉末可能是铁粉,也可能还有少量的活性炭粉,红色 粉末是氧化铁。 丙同学认为:灰黑色粉末可能是氧化铜、活性炭粉,红色粉末可能是铜。(1)、你认为同学的猜想正确。 (2)、请设计一个实验方案来验证你的猜想是正确的,并填写以下实验报告: 第二题:某校进行化学实验考察时,老师给了同学们一小包黑色粉末,这种黑色粉末可能是氧化铜、木炭粉或者是这两者的混合物,让他们通过实验探究来确定。某同学探究过程如下: (1)〔提出问题〕假设1:黑色粉末是木炭粉; 假设 2:;假设 3:;(2)〔设计实验方案〕:他对实验进行了一下设想和分析: 取少量黑色粉末于烧杯中,并加入过量的稀硫酸。则实验中可能出现的现象与对应结论如下表,请你完成下表。 (3)〔进行实验〕:通过实验及分析,确定该黑色粉末为木炭粉和氧化铜的混合物。

金属活动性探究题

1.我校研究性学习小组选择探究“CuSO 4溶液显蓝色与什么离子有关?”作为研究课题,以下是他们提交的实验方案,其中不需要做的实验是 ( ) A .观察Na 2SO 4、K 2SO 4溶液的颜色 B .观察CuCl 2、Cu(NO 3)2溶液的颜色 C .向CuSO 4溶液中滴加适量的NaOH 溶液,静置后观察溶液颜色 D .加水稀释后观察溶液的颜色 2.金属、金属材料的性质在很大程度上决定了它们的用途。下列相关说法中不正确的是: A .钛合金与人体具有很好的“相容性”,可以用来制造人造骨 B .铁具有良好的导热性,可以用于制造炊具 C .不锈钢抗腐蚀性好,常用于制造医疗器械 D .铅锑合金的熔点较低、电阻率较大,常用于制成发热体 3.金属Ti (钛)是一种具有许多优良性能的较为昂贵的金属,钛和钛合金被认为是21世纪的重要金属材料。某化学兴趣小组在实验室探究Ti 、Mg 、Cu 的活泼性顺序。他们在相同温度下,取大小相同的三种金属薄片,分别投入等体积等浓度足量稀盐酸中,观察现象如下: 下列有关三种金属的说法正确的是: ( ) A .三种金属的活泼性由强到弱的顺序是:Ti 、Mg 、Cu B .若Ti 粉中混有Mg ,提纯Ti 时可用稀盐酸除去Mg C .用Ti 从CuSO 4溶液中置换出Cu 是工业制取Cu 的很好途径 D .温度、金属表面积、盐酸浓度等因素都会影响反应速率 4、下面是某同学对铁部分知识学习的过程。 ①从调查中可知铁制品生锈的主要条件是 。②提出下列保护铁资源的建议,其中正确的是 。(填字母) A.防止铁制品腐蚀 B.回收利用废旧铁制品 C.任意开采铁矿石 ⑵通过铁与硫酸铜溶液反应的实验,来比较铁和铜的金属活动性强弱。 请写出该反应的化学方程式 。 5、用盐酸可以清除铁锈(主要成分为Fe 2O 3),盐酸中主要含有H 2O 分子、H +、C1-。某探 究小组为探究稀盐酸中的哪种微粒能使氧化铁溶解,设计了如下实验方案,得出了初步结论。(1)请填写下表中的实验结论: 236.右下图是金属活动性顺序表中铜、锡、铁和铝元素被人类大规模开发、利用的大致年

ASTM G31——金属的实验室浸泡腐蚀标准

Designation:G31–72(Reapproved2004) Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals1 This standard is issued under the?xed designation G31;the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or,in the case of revision,the year of last revision.A number in parentheses indicates the year of last reapproval.A superscript epsilon(e)indicates an editorial change since the last revision or reapproval. 1.Scope 1.1This practice2describes accepted procedures for and factors that in?uence laboratory immersion corrosion tests, particularly mass loss tests.These factors include specimen preparation,apparatus,test conditions,methods of cleaning specimens,evaluation of results,and calculation and reporting of corrosion rates.This practice also emphasizes the impor-tance of recording all pertinent data and provides a checklist for reporting test data.Other ASTM procedures for laboratory corrosion tests are tabulated in the Appendix.(Warning—In many cases the corrosion product on the reactive metals titanium and zirconium is a hard and tightly bonded oxide that de?es removal by chemical or ordinary mechanical means.In many such cases,corrosion rates are established by mass gain rather than mass loss.) 1.2The values stated in SI units are to be regarded as the standard.The values given in parentheses are for information only. 1.3This standard does not purport to address all of the safety concerns,if any,associated with its use.It is the responsibility of the user of this standard to establish appro-priate safety and health practices and determine the applica-bility of regulatory limitations prior to use. 2.Referenced Documents 2.1ASTM Standards:3 A262Practices for Detecting Susceptibility to Intergranu-lar Attack in Austenitic Stainless Steels E8Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials G1Practice for Preparing,Cleaning,and Evaluating Cor-rosion Test Specimens G4Guide for Conducting Corrosion Coupon Tests in Field Applications G16Guide for Applying Statistics to Analysis of Corrosion Data G46Guide for Examination and Evaluation of Pitting Corrosion 3.Signi?cance and Use 3.1Corrosion testing by its very nature precludes complete standardization.This practice,rather than a standardized pro-cedure,is presented as a guide so that some of the pitfalls of such testing may be avoided. 3.2Experience has shown that all metals and alloys do not respond alike to the many factors that affect corrosion and that “accelerated”corrosion tests give indicative results only,or may even be entirely misleading.It is impractical to propose an in?exible standard laboratory corrosion testing procedure for general use,except for material quali?cation tests where standardization is obviously required. 3.3In designing any corrosion test,consideration must be given to the various factors discussed in this practice,because these factors have been found to affect greatly the results obtained. 4.Interferences 4.1The methods and procedures described herein represent the best current practices for conducting laboratory corrosion tests as developed by corrosion specialists in the process industries.For proper interpretation of the results obtained,the speci?c in?uence of certain variables must be considered. These include: 4.1.1Metal specimens immersed in a speci?c hot liquid may not corrode at the same rate or in the same manner as in equipment where the metal acts as a heat transfer medium in heating or cooling the liquid.If the in?uence of heat transfer effects is speci?cally of interest,specialized procedures(in which the corrosion specimen serves as a heat transfer agent) must be employed(1).4 4.1.2In laboratory tests,the velocity of the environment relative to the specimens will normally be determined by convection currents or the effects induced by aeration or boiling or both.If the speci?c effects of high velocity are to be studied,special techniques must be employed to transfer the 1This practice is under the jurisdiction of ASTM Committee G01on Corrosion of Metals and is the direct responsibility of Subcommittee G01.05on Laboratory Corrosion Tests. Current edition approved May1,2004.Published May2004.Originally approved https://www.360docs.net/doc/e614712155.html,st previous edition approved in1998as G31–72(1998). 2This practice is based upon NACE Standard TM-01-69,“Test Method-Laboratory Corrosion Testing of Metals for the Process Industries,”with modi?ca-tions to relate more directly to Practices G1and G31and Guide G4. 3For referenced ASTM standards,visit the ASTM website,https://www.360docs.net/doc/e614712155.html,,or contact ASTM Customer Service at service@https://www.360docs.net/doc/e614712155.html,.For Annual Book of ASTM Standards volume information,refer to the standard’s Document Summary page on the ASTM website. 4The boldface numbers in parentheses refer to the list of references at the end of this practice. 1 Copyright?ASTM International,100Barr Harbor Drive,PO Box C700,West Conshohocken,PA19428-2959,United States.