心搏停止复苏后心律失常22例临床疗效论文

心肺复苏后多器官功能障碍患者早期乳酸清除率与预后的相关性

心肺复苏后多器官功能障碍患者早期乳酸清除率与预后的相关性心搏骤停患者若短时间内自主循环无法得到恢复,或者在自主循环恢复(restoration of spontaneous circulation,ROSC)后长时间处于血流动力学不稳定和微循环灌注不良状态,则容易发生复苏后多器官功能障碍综合征(post resuscitation multiple organ dysfunction syndrome,PR-MODS)。

PR-MODS是导致心搏骤停患者最终复苏失败和致死致残的重要原因,自主循环的恢复并不能代表患者预后良好,因此寻找简便、可靠的监测指标用于PR-MODS患者的预后评估具有重要的临床意义。

目前已有研究表明PR-MODS患者在复苏后的免疫炎症反应程度、血流动力学状态和早期目标管理等方面均表现出与脓毒性休克的相似性[1],有效的乳酸清除与脓毒症休克患者病死率的下降密切相关[2],但其是否可预测心搏骤停患者的预后相关报道少见。

因此,本研究拟对ROSC后早期乳酸清除率与PR-MODS患者预后之间的相关性进行探讨。

1资料与方法1.1一般资料选择2009年1月至2011年12月收入吉林大学第一医院ICU的心搏骤停ROSC后合并多器官功能障碍综合征患者(MODS的诊断标准见参考文献[3])。

排除各种疾病终末期、外伤所致心脏停搏、ROSC后24 h内死亡者。

1.2研究方法采用回顾性分析方法,收集所有患者心肺复苏后临床资料,分别统计入院时患者年龄、性别、平均动脉压、氧合指数、APACHE Ⅱ评分、白细胞计数、初始乳酸值及6h乳酸清除率。

根据患者ROSC后3 d和7 d时预后的不同分别分为存活和死亡各两组,比较两组相关指标之间有差异均无统计学意义。

乳酸清除率的计算方法为:6 h乳酸清除率=[(初始动脉血乳酸值-治疗6 h后动脉血乳酸值)/初始动脉血乳酸值]×100%。

APACHE Ⅱ评分只计算1次,为入院后24 h最严重数值计算的结果。

心脏骤停心肺复苏60例临床分析

不 同复苏开始时间复苏结果 比较 : 复 苏开始 时 间 5分 钟 内患 者 复 苏 成 功 率

颤至关重要 , 直接决定着能否实现复苏成 功 。同时 , 否 及 时接 受 治 疗也 至关 重 能 要, 室颤 如果 没有及 时接受 相关 治疗 , 可 在短短几分钟 内就转变为心室停搏 。

资 料 与 方 法

经抗感染 、 改善心肺功 能等 治疗后经久不

退, 临床 称为难治性或顽 固性水 肿。应用 酚 巴合剂 和大剂 量速 尿 , 配合 活血 、 凝 抗 及改善心肌代谢 药物 进行治疗 , 收到 良好

的效果 , 报告如下 。 现

因此他们两者 联合应 用能够 加强 心

肌收缩力 , 张外周血 管及 支气管 , 扩 降低

5/日 , 时密 切 监 测 血 压 、  ̄ 同 电解 质 。

d i1 . 9 9 j i n 10 —6 4 . 0 2 o: 0 3 6 /. s . 0 7 s 1 x 2 1

05.1 33

川 芎嗪可使肺血管扩张 , I 降低肺动脉 压, 减轻 右心负荷 , 显著提高心排 血量 , 这 是改善肺心 病心功 能的关 键。同时 它还 可降低毛细血管的通透性 , 抑制血小板的

誊 院前 囊

嚣2 麓 誊 71 蘩69 .) 薰 I) ( 9 8 2 l

到院 2 。病因分类 由多到少依 次为心 4例

血管疾病 2 、 6例 呼吸衰竭 9例 、 外科创伤

8 、 例 脑血管 意外 6例 、 中毒 4例 、 电击伤

3 、 例 哮喘 2例 、 溺水 2例 。临床症状 : 临

讨

论

苏的 成 功 率 。 方 法 : 回顾 性 分 析 抢 救 心 脏 骤停 患 者 6 0例 的 临 床 治 疗 情 况 。 结 果 : 6 0例 患 者 复 苏 成 功 率 1 . % , 亡 率 83 死

68例心肺复苏成败原因及对策分析

68例心肺复苏成败原因及对策分析目的:调查急诊心肺复苏成功率、存活率及相关影响因素,研究提高急诊心肺复苏成功率和存活率的方法。

方法:回顾性分析68例心脏呼吸骤停患者的临床资料,根据病因、年龄、性别、发生地点、复苏开始时间、肾上腺素剂量的不同分别统计患者的复苏成功率及存活率。

结果:本组68例患者,最终心肺复苏成功者21例,成功率30.9%,存活9例,存活率13.2%。

心肺复苏即时成功率与患者年龄、发生地点、肾上腺素的应用、复苏开始时间密切相关,心肺复苏患者存活率与发生地点、复苏开始时间、原发病、年龄相关,与性别相关性小。

结论:普及心肺脑复苏知识,完善院前急救系统,提高各级医院心肺脑复苏水平,是提高心肺脑复苏的有效途径。

标签:心肺复苏;原因;对策心脏骤停是指任何心脏病或非心脏病患者在未能估计到的时间内心脏突然停止,它一种临床最危急的重症[1]。

据国外统计,现发生在院内的心脏骤停,心肺复苏成功率仅为20%~30%,存活率仅为6%。

而国内救治成功率、存活率更低。

由此可见,如何正确的实施心肺复苏术,提高心肺复苏成功率及存活率是摆在每位医学工作者面前的一项重要课题。

本文回顾性分析了2002年1月-2005年1月笔者所在医院急诊科收治的68例行心肺复苏患者的临床资料,就影响心肺复苏的因素进行总结讨论,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2002年1月-2005年1月笔者所在医院收治的68例行心肺复苏的患者,男43例,女25例,年龄11~72岁,平均(51.2±2.6)岁。

其中颅脑外伤21例,心脏病20例,脑血管意外19例,电击伤2例,肝硬化上消化道出血2例,有机磷中毒2例,重度CO中毒1例,溺水1例。

1.2 方法采取标准心肺复苏术,予气管插管、上呼吸机、胸外心脏按压、除颤、肾上腺素静推等,并根据病情予积极抗休克、抗心律失常、纠正电解质酸碱失衡,及针对原发病的治疗。

1.3 复苏标准(1)心肺复苏成功标准:出现规则的自主心率,且血压≥120/80 mm Hg,维持时间>30 min;(2)存活标准:患者自主呼吸、心律、意识恢复至入院前水平。

心搏骤停与心肺脑复苏

(一)、心搏骤停的常见心律失常

室颤

是指心室肌发生快速、不规则、不协调的颤动。心电图表现为QRS 波群消失,代之以大小不等、形态各异的颤动波,频率可为200400次/分

无脉性室性心动过速

因室颤而猝死的患者,常先有室性心动过速,可为单形性或多形性 室速表现,但大动脉没有搏动。

(一)、心搏骤停的常见心律失常

心肺复苏常用药物

●首选胺碘酮,序贯应用CPR- +电击-→CPR→血管收缩药治疗却无法取 得疗效的室颤或无脉室性心动过速患者,可静脉注射150~300mg胺碘 酮

●如果没有胺碘酮,可静脉应用利多卡因(初始剂量为1~1.5mg/kg,每 隔5-10min减半重复,最大剂量3mg/kg)心脏骤停期间不推荐常规使用 的措施

1.静脉通路(IV):推药后再快速推20ml生理

盐水利于药物进入循环;实验证明,从外周静脉 给药自然达到心脏约10-15s)

04

2.骨髓通路(IO): 药物剂量与静脉给药相同, 但国内难以实现3.中心静脉给药:熟练操作的急 救人员实施

3.气管内给药(ET): 如果不能建立以上通道

03

可气管内给药,通常气管内给药剂量是静脉剂量

4.其他可选择的声门上部高级气道

。 包括食管—气管导管、喉罩气道、喉导管等

(二)氧疗和人工通气 B

对心搏骤停患者,置入高级气道(气管插管)后,应每6 秒钟进行1次通气(10次/分),同时持续进行不间断的 胸外按压。

如果有氧气,应给予高浓度或100%氧(FiO₂=1.0)。

患者出现ROSC后,再根据动脉血气分析情况调节氧浓度 ,维持血氧饱和度大于或等于94%,避免体内氧过剩。

(二)、心搏骤停后病理生理变化

• 心搏骤停后,心泵的功能完全丧失,血液因失去推动循环的动力而停止 流动,血氧浓度显著降低,全身组织器官均处于缺血缺氧状态,导致细 胞内线粒体功能障碍和多种酶功能失活,造成组织器官损伤。缺血缺氧 时间过长就会发生不可逆性损伤。

心搏骤停60min复苏成功1例

力, 加速房室传导 , 使冠脉扩张 ; 甲肾上腺 素具 有 良好 的升压 去

作用 , 可提 高冠 脉 灌 注 压 ; 托 品 能 解 除 迷 走 神 经 对 心 脏 的抑 阿

制 ; 酸钠 能纠正酸 中毒 , 强心肌的应激性 , 离子可提高心 乳 增 钠 肌动作电位水平 , 降低血钾浓度 ; 多卡因可提高室颤 阈, 利 具有

【 文章编号】 1 2 78(090 — 23 O 0 — 3620)2 05 一 l 0

方法 , 在听取心音 , 内注射药物操作 时间均未超 过 1 。( ) 心 5s 3 采取气管插管行呼吸 机人工通 气是 复苏成 功的关键 措施 。气

管插管后可 以减少呼吸道无效腔及呼吸阻力 , 易于保持呼 吸道 通畅 ; 氧气 吸入 可以提高氧分压 , 有助 于全身缺氧 的缓 解 , 从而 使得复苏得以成功。( ) 4 在静 脉穿 刺不 易成功 的情 况下 , 内 心 注射药物是心脏复苏用药的主要途径。此次抢救 , 在静脉通路

条输液途径即保证了药物的通畅输入 , 又为进一 步多项多次的 收集血液标本进 行 化验 检查 提供 了方便 。( ) 6 及时 纠正 酸 中 毒: 心跳停止后必然 出现酸 中毒 , 程度 随心搏 与呼吸停 止的 其

时间的延长而加重 。由于循环 停顿 , 代谢 障碍 , 内酸性 产物 体 增多 , 代谢性酸 中毒 出现 ; 由于 呼吸停 止 , 内二氧 化碳蓄 积 , 体

抗心律失常作用 , 未能 明确心搏 动骤停 后的心 电图类 型时 , 在 应用上述药物心室内注射可激发心脏起搏 。( ) 5 建立多条畅通

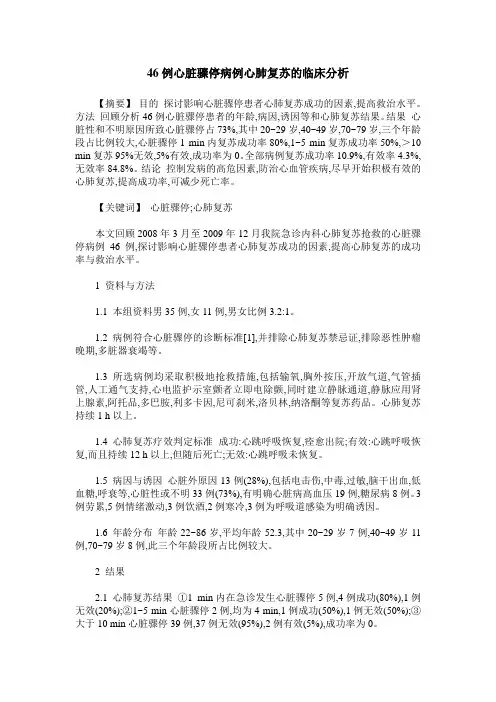

46例心脏骤停病例心肺复苏的临床分析

46例心脏骤停病例心肺复苏的临床分析【摘要】目的探讨影响心脏骤停患者心肺复苏成功的因素,提高救治水平。

方法回顾分析46例心脏骤停患者的年龄,病因,诱因等和心肺复苏结果。

结果心脏性和不明原因所致心脏骤停占73%,其中20~29岁,40~49岁,70~79岁,三个年龄段占比例较大,心脏骤停1 min内复苏成功率80%,1~5 min复苏成功率50%,>10 min复苏95%无效,5%有效,成功率为0。

全部病例复苏成功率10.9%,有效率4.3%,无效率84.8%。

结论控制发病的高危因素,防治心血管疾病,尽早开始积极有效的心肺复苏,提高成功率,可减少死亡率。

【关键词】心脏骤停;心肺复苏本文回顾2008年3月至2009年12月我院急诊内科心肺复苏抢救的心脏骤停病例46例,探讨影响心脏骤停患者心肺复苏成功的因素,提高心肺复苏的成功率与救治水平。

1 资料与方法1.1 本组资料男35例,女11例,男女比例3.2:1。

1.2 病例符合心脏骤停的诊断标准[1],并排除心肺复苏禁忌证,排除恶性肿瘤晚期,多脏器衰竭等。

1.3 所选病例均采取积极地抢救措施,包括输氧,胸外按压,开放气道,气管插管,人工通气支持,心电监护示室颤者立即电除颤,同时建立静脉通道,静脉应用肾上腺素,阿托品,多巴胺,利多卡因,尼可刹米,洛贝林,纳洛酮等复苏药品。

心肺复苏持续1 h以上。

1.4 心肺复苏疗效判定标准成功:心跳呼吸恢复,痊愈出院;有效:心跳呼吸恢复,而且持续12 h以上,但随后死亡;无效:心跳呼吸未恢复。

1.5 病因与诱因心脏外原因13例(28%),包括电击伤,中毒,过敏,脑干出血,低血糖,呼衰等,心脏性或不明33例(73%),有明确心脏病高血压19例,糖尿病8例。

3例劳累,5例情绪激动,3例饮酒,2例寒冷,3例为呼吸道感染为明确诱因。

1.6 年龄分布年龄22~86岁,平均年龄52.3,其中20~29岁7例,40~49岁11例,70~79岁8例,此三个年龄段所占比例较大。

心脏骤停患者心肺复苏的急救体会

心脏骤停患者心肺复苏的急救体会心肺复苏(CPR)是针对呼吸心跳停止的急症危重病人所采取的抢救措施,即胸外按压形成暂时的人工循环并恢复自主搏动和血液循环,采用人工呼吸或机械通气代替自主呼吸并恢复自主呼吸,达到恢复苏醒和挽救生命的目的[1]。

快速电除颤转复心室颤动,以及尽早使用血管活性药物来重新恢复自主循环为进一步提高心肺复苏(CPR)成功急救的技术。

迅速准确判断且抓住心跳呼吸骤停5 min内抢救的最佳时间,是提高心肺复苏(CPR)成功的重要环节。

1临床资料1.1 一般资料本组男25例,女18例;年龄25~81岁。

致死原因:心、脑血管意外15例,呼吸系统疾病10例,电击伤4例,溺水者4例,中毒10例。

1.2 判断依据心跳骤停的判断依据为①意识丧失;②大动脉搏动消失;③心电图为心室颤动( VF) ,无脉性电活动( PEA) 和直线。

1.3 心肺复苏成功判断依据为①自主循环恢复,心电图表现为窦性、房性、交界性等规则或比较规则的自主心律。

②测肱动脉收缩压≥60mmHg;③病人颜面,口唇及皮肤转红润;④散大的瞳孔缩小;⑤ 自主呼吸恢复。

1.4 方法参照2010 年国际CPR指南,判断心脏骤停后立即不间断给予胸外心脏按压、立刻气管插管,机械通气,尽快判断心电图类型,心室颤动者立即电除颤。

同时开放静脉通道,及时合理地使用复苏药物。

根据具体情况使用肾上腺素1mg每3-5分钟1次,静推;垂体后叶素36u 静推1次;纳络酮1.0mg,静推,每10-15分钟1次;出现室速时可给予胺碘酮50mg 静推,必要时可给予生理盐水50ml+胺碘酮50mg微量泵入。

根据血气分析结果可酌情给予碳酸氢钠、硫酸镁等药物。

初步复苏成功后立即进行脑复苏,包括亚低温、降低脑水肿及维持循环稳定、内环境平衡等内科综合治疗,心肺复苏持续30min 以上。

1.5 结果心肺复苏成功29例,成功率达67.40%。

2讨论心跳呼吸停止后, 机体迅速缺氧而死亡, 抢救成功与否涉及许多因素。

非创伤性心跳骤停22例临床分析

3 讨 论

慢性 能衰竭 1 糖尿病 肾功 例, 类神志清楚患者 , 甚至是能 白行步行 衰竭 4例,

从基础疾病的构成看, 非创伤性心

5 . , 慢性 基础 疾 病 的心 跳骤 停 者 占 91 无 %

入者, 在尚未能确立诊断前, 即突发心跳 4例 , 血 压 6例 , 心病 7例 , 高 冠 无基 础 跳呼吸骤停患者中有 明确基础疾病者 占 呼吸停止, 甚至死亡 。本文回顾分析 2 疾 病 4例 。 2 例非创伤性心跳骤停 患者 的临床资料 , 1 抢 救 方 法 . 2

严重中毒或严重缺氧患者及严重慢性阻 存活出院指成功 C R 后经住院治疗 维 下腔 出血, P 事后 4 例发生纠纷, 中3例 其

伴或不伴神经功能损害存 为 自行 步入急诊 , 3例患者中, 例在 此 2 塞性肺病患者。 2 , 中男 1 , 持 自主心跳、 共 2例 其 4例 女 8 例 ;年 龄 3 ~ 6 岁 ,平 均 活 出 院。 2 8 C T室心跳 呼吸停止 , 例入急诊后 等检 1 查时呼吸心跳停止 。6例患者均以头痛 主诉来院急诊 , 经头颅 C T明确诊断, 2 C R 开 始 时 间 例伴有 明显恶心 呕吐 , P 其余 4例无其他

1 资料与方法 11 一般资料 .

同时, 常规复苏药物应用, 检测动脉血气 肺动脉大块血栓) 中成活血药物应用后 ,

选择宁波 大学医学 院 分析 。 在抢救过程中记录恢 复 自主循环 猝死 1 , 例 醉酒后 1 ( 例 尸体解剖证实为 跳骤停患者都有基础疾病 , 但这些基础

附属医 院 2 0 2月至 2 1 年 6月急 时间、 0 7年 01 第一次除颤时间、 第一次应用 肾上 呕吐物窒息) 。提示绝大多数的呼吸心 诊科 内发生 的非创伤心 跳呼 吸停止 患 腺素 时间和气管插管时间。 . 3 者 。入组标准 : 患者来院时为非创伤性 1 复苏结果判断标准Ⅲ 自主循环恢 疾 病对心跳 呼吸骤停 大 多没 有预测 意 疾病 , 神志清 , 年龄 3 6 岁 ; 2~ 8 排除 : 年 复指经 C R 后 自主心搏恢复或扪及脉 义 。 P 肺栓塞患者仍是急诊要关注 的猝死 龄< 8岁, 1 创伤患者 , 肿瘤 晚期恶液质, 搏并持续 3 0S以上, 短暂复苏指 自主循 高风险患者 , 因此急诊患者不 明原因低

心脏骤停论文护理体会论文:心脏骤停患者的急救及其护理体会

心脏骤停论文护理体会论文:心脏骤停患者的急救及其护理体会[摘要] 心脏骤停指心脏突然停止跳动,有效泵血功能丧失,进而出现严重的缺血缺氧,是临床最严重、最紧急的状况。

临床工作者必须全力以赴、争分夺秒采取有效急救措施,若不及时进行急救,必将导致全身各组织,尤其是脑组织的缺血、缺氧进而危及生命。

因其具有起病急、进展快、并发症多、死亡率高等特点,急救后的护理也十分重要,要求护理人员不但技术操作要迅速,而且业务知识要丰富,才可以有效配合医生,提高抢救成功率,本文将结合临床资料探讨分析心脏骤停患者的急救与护理体会。

[关键词] 心脏骤停;急救;护理体会心脏骤停(ca),也称循环骤停,是指由各种原因所引起的心脏停搏,为意外性非预期死亡,亦称猝死,临床主要表现为意识丧失,呼吸停止,大动脉搏动以及心音消失,瞳孔散大。

依据临床一般规律,心脏骤停15s意识丧失、30s 呼吸停止、60s瞳孔散大固定、4min糖无氧代谢终止、6min 脑内atp枯竭进而能量代谢终止。

由此可见,心脏骤停在4-6min内是施以心肺复苏的关键时间[1]。

ca是临床上最危急的急症,故一旦确诊为心脏骤停,则必须争分夺秒进行心肺脑复苏,对抢救和复苏后的护理是我们临床医护工作者所面临的重要课题。

我院急诊科医护工作人员对30例确诊为心脏骤停的患者施以急救与护理,现进行相关报道如下。

1 临床资料全部病例共30例,其中男19例,女11例;年龄为24-77岁,平均年龄45.2岁;按病因,心肌梗死引发的心脏骤停16例,先天性心脏病1例,脑出血4例,脑梗塞3例,药物中毒2例,失血性休克2例,溺水1例,电解质紊乱1例。

多数病例无明显诱因,有明显诱因者仅5例,其中2例因情绪激动诱发心脏骤停,1例因饮酒诱发,1例因用力排便诱发,1例由静脉注射引发。

2 结果根据心肺复苏标准[2],患者颜面、口唇及皮肤转红润、散大的瞳孔已经缩小、可触及到大动脉搏动的跳动、测肱动脉收缩压≥60mmhg、自主呼吸基本恢复。

围心搏骤停期影响心肺复苏相关因素分析

成功率 4 2 . 5 %。3 4例复苏成功患者情况为 ,年龄 范围 : 1 4 ~ 4 1 岁 3 3例复苏成 功 ,超过 6 0岁 患者仅有一例 复苏成功 ;抢救 时间 :

右 的气 体进入并使 胸廓有 明显抬高 ,按 压 / 通气 比为 3 0 : 2 。胸 外心脏按 压深度应达 到 5 c m,放 松时胸廓应 回位准确 ,使更 多 血液返 回心脏 ,频 率 1 0 0次 / m i n ,每 2 m i n 或 5个 C P R循环后 ,

中男 4 6例 ,女 3 4 例 ,年龄 1 4 ~ 6 8岁 ,平均 4 1 岁 。严重 颅脑 外

助判断病情 、预见病情 的动态变化 ,尽早进行脑 复苏护理 ,针 对C P R后脑 水肿 ,在降温和维持血压 平稳 的基础上 ,应尽 早使

用 渗 透性 利 尿 剂 。 1 . 4 统计 学 处 理

并连接呼吸机 。 1 . 3 . 7 复 苏药物 的合 理选择及应 用 选择右 上肢肘前静 脉穿刺 留置导管针 ,保 持静脉管 道通 畅。输 注 0 . 9 % 的生理盐 水或 p H 纳络酮等 。对低 血压者予 以扩容 、抗感 染 ,改善心 功能 ,应用 血管活性药 ,纠正心律失常。对低血钾者迅速补钾补镁 。 1 . 3 . 8 护 理措施 的跟 进 围心搏骤 停期心肺 的复苏是 团 队协作 过程 ,护士应严 密观察病情 变化 ,随时 观察记 录并告 知患者 的

机: 3 2例患者在心搏骤停后 1 a r i n之 内进行 了除颤操作 ,仅 有 2 例患者在心搏骤停 超过 1 ai r n后行除颤复苏成功。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

心搏停止复苏后心律失常22例临床疗效分析【中图分类号】r259.4【文献标识码】a【文章编号】1672-3783(2011)08-0020-02

【摘要】目的:分析22例心搏停止复苏后心律失常的疗效。

方法:临床综合治疗并进行评价。

结果: 22例心搏停止复苏后心律失常,21例被纠正。

结论:及时正确的治疗原发病、改善血流动力学、纠正低氧血症及电解质紊乱酸碱失衡等综合治疗直接影响心律失常的纠正及心搏停止复苏的最后成功。

【关键词】心搏停止复苏心律失常心肌损伤

心搏停止多见于器质性心脏病及原发性心电生理异常,少数见于药物中毒及代谢紊乱,并可由大块性肺栓塞、主动脉夹层动脉瘤等急症病引起[1]。

复苏成功后可出现各种心律失常,如不能及时正确纠正,仍可引发再次心搏停止致复苏失败。

本文对22例心搏

停止复苏后心律失常的治疗体会总结如下:

1 资料与方法

1.1 临床资料:22例心搏停止患者,男性12例,女性10例,年龄45-72岁,其中急性心肌梗死16例,急性病毒性心肌炎2例,获得性长q-t间期综合征3例,扩张型心肌病1例。

复苏成功时间均在半小时以内。

复苏后出现的心律失常有:窦性心动过速16例次,房早12例次,短阵房速4例次,室早14例次,短阵室速5例次,室颤2例次,窦性心动过缓4例次,重度房室传导阻滞2例次。

先后出现2种及2种以上心律失常18例次。

1.2 方法

1.2.1 抗心律失常药除心动过缓及房室传导阻滞者均给予美托洛尔治疗,从小剂量开始;房性心动过速者予静脉胺碘酮治疗;室性早搏及室性心动过速者予利多卡因胺碘酮治。

本组发生致命性心律失常8例次。

5例频发短阵室速者予静脉泵入利多卡因后3例转为窦性心律,2例再次发生室速,予静脉胺碘酮后纠正。

2例再发室颤患者予200j非同步直流电复律,1例室颤纠正,后频发短阵室速,予静脉胺碘酮持续泵入后纠正,另一例反复室颤,共电除颤4次,肾上腺素累计用量10mg,未能纠正。

2例重度房室传导阻滞者予静脉异丙肾上腺素持续泵入,均逐渐纠正。

1.2.2 原发病治疗对急性st段抬高型心肌梗塞10例者在发病6小时内行r-tpa静脉溶栓治疗,其中8例再通。

所有患者均予抗血小板、抗凝治疗,非下壁心梗及低血压者予扩冠治疗。

病毒性心肌炎者予抗病毒及改善心肌代谢治疗。

扩心病者纠正心衰及肺感染。

1.2.3 维持血流动力学稳定应用正性肌力药物及血管活性药物,并补充血容量,维持血压在90/60mmhg以上,保证微循环灌注及尿量。

1.2.4 纠正低氧血症积极改善通气,维持呼吸稳定防止产生缺氧性脑病。

监测血氧饱和度及动脉血气了解动脉血氧情况及酸碱平衡状态。

其中2例病人行气管切开,1例病人予气管插管及呼吸机通气。

1.2.5 纠正电解质紊乱及酸碱平衡失调本组中有6例发生低血钾,3例发生高血钾,20例有不同程度的代谢性酸中毒,均及时予以纠正。

其中2例重度酸中毒者在改善氧合、纠正电解质紊乱的基础上给予1mmol/kg的碳酸氢钠。

1.2.6 获得性长q-t间期综合征患者中2例因过量服用胺碘酮引起,予停服胺碘酮,1例因低血钾引起,予补钾治疗。

2 结果与讨论

经上述治疗,本组除1例频发室颤患者经抢救无效死亡外,其余21例患者心律失常均得到有效纠正,治愈率为95.5%。

心律失常可发生于各种明显的器质性心脏病,其致病因素和病理生理过程损害心肌致心脏结构、功能、血流动力学改变,甚至发展成心力衰竭,这些环节都可成为心律失常的成因和诱发因素;也可发生于其他系统疾病及药物毒性作用,各种原因的酸碱失衡及电解质紊乱,神经调节与体液因素引起的心电紊乱[1]。

心律失常的病因和诱发因素多种多样,心搏停止的病因和诱发因素亦多种多样,所以心搏停止复苏后的心律失常常具有复杂性、危险性的特点。

具体患者可能存在多种因素,各因素间又有错综复杂的关系,所以我们在应用抗心律失常药物的同时一定要注意心搏停止原发病的治疗。

临床医生要详细询问病史及服药史,千万不要忽视一些潜在的因素可能引发心律失常的可能性,多方面多角度的纠正心律失常。

如心肌病引起的心搏停止,复苏后一定要积极改善心衰,控制可能存在的感染。

心肌梗塞引起的心搏停止,复苏后要进行缩小梗塞面积及减轻心肌

损伤的治疗。

改善低氧血症,纠正电解质紊乱及酸碱平衡失调、维持血流动力学稳定对于复苏后心律失常的纠正及最后抢救成功至

关重要,尤其血流动力学稳定的维持在复苏后非常重要,血压过低可引发重要脏器及组织供血不足从而出现以缺血、缺氧、代谢障碍及重要脏器损害为特征的病理生理过程,最后导致微循环衰竭,引起组织器官缺血坏死。

我们应采取一切方法平均动脉压在70mmhg

以上,以保证冠脉灌注及心肌供血。

本组患者复苏后低血压14例,休克10例,经治疗除1例休克未能纠正,再次室颤而死亡,其余血压均恢复正常。

研究表明,β受体阻滞剂具有阻断β受体,降低交感胺水平,抑制raas,纠正钾离子的代谢、分布和转移异常,并缩短q-t间期,缩短动作电位时程,具有中枢性抗心律失常作用和逆转抗心律失常药物致心律失常作用的特殊效应,尤其是其可明显提高室颤阈,从而大大降低此类患者室速、室颤的危险,同时并具有多重抗心肌缺血、保护易损心肌的有益作用,尤其在急性心梗时值得注意的是,在低钾相关的恶性心律失常时,应该选用静脉注射β受体阻滞剂为佳[2]。

目前对恶性心律失常的处理思路是只要血流动力学不稳定,就要立即考虑是否可以电复律,把室颤和无脉搏电复律由过去的逐渐增加电量连续3次改为最高电量1次,把药物治疗放在了第二位。

除颤不成功的室速或无脉性室速,继肾上腺素后应使用胺碘酮

300mg或5mg/kg快速静注改善电除颤效果。

胺碘酮对心房和心室都有明确的抗心律失常和抗纤颤作用[3]。

本组室上速和室速患者

经使用胺碘酮均取得了满意的疗效。

参考文献

[1]陈灏珠主编实用心脏病学第四版上海科学技术出版社

[2]心脏病学实践2009新进展与临床案例人民卫生出版社

低血钾相关性恶性室性心律失常

[3]长城心脏快讯 2007年第九期急诊恶性心律失常的诊疗策略

作者单位:065900 河北大城县医院。