浅论刑法中的归因与归责

从客观到主观 刑法结果归责的路径研究

从客观到主观刑法结果归责的路径研究众所周知,归责是犯罪判断的基本要素,在刑事程序中起着重要作用。

刑法学家长期以来一直在思考如何以科学而客观的方式定性犯罪,使归责尽可能地准确。

随着社会文明的发展,刑事裁量权力也不断拓展,从客观到主观,从“非客观事实”到“主观情节”,从技术判断到司法行政,犯罪归责的路径发生了很大的变化。

本文将从客观到主观的角度,深入研究刑法结果归责的路径变化。

首先,从客观的角度来看,刑法要求造成犯罪结果必须满足四个条件,即性质、时间、空间和原因。

这四个条件是判断犯罪的基本标准,也是最具传统意义的刑法学客观性判断依据。

许多著名刑法学家认为,客观性判断是刑法学家和司法机关最为重视的判断依据,并且被认可为犯罪刑事定性的标准。

其次,从主观性角度来看,刑法对犯罪归责也有着更多主观性的要求,例如行为人的犯罪动机、智力能力、自愿性以及其他社会背景因素。

虽然这些因素不能作为定性的标准,但却可以帮助法官深入了解犯罪情节,以更准确的方式判断犯罪归责。

在现代法律体系中,刑事裁量权力也受到更多重视,特别是当法官面对复杂混乱的犯罪案件时,裁量权力可以帮助判断犯罪归责。

最后,从法律编纂的角度出发,刑法在归责涉及的条文中也大量采用了主观因素,例如概念及范围的界定,并且加强了对明文刑法的解释,尤其是对法官行使自由裁量权力时的一些利弊规定。

以此,犯罪归责的路径从客观到主观受到了进一步的体现和完善,使得犯罪归责更加合理有效,从而有效维护依法治国的正当宗旨。

综上所述,从客观到主观刑法结果归责的路径发生了巨大的变化,既有以客观事实为依据的传统路径,也有以主观情节为依据的现代路径,并且在刑事裁量权力的拓展及法律对明文的编纂,进一步完善犯罪归责的路径。

因此,司法机关在根据法律判断犯罪归责时,需要正确理解和运用客观到主观的路径,从而更好地贯彻刑法宗旨,依法办案,保障犯罪归责的正义性和正当性。

刑法中的犯罪形态与刑事责任归责

刑法中的犯罪形态与刑事责任归责在刑法领域中,犯罪形态与刑事责任归责是两个重要的概念。

犯罪形态主要指罪名的类型,而刑事责任归责则是指对犯罪行为的责任认定和相应的处罚。

本文将深入探讨刑法中的犯罪形态与刑事责任归责,以期对其理解有更加全面和准确的认识。

一、犯罪形态犯罪形态是指犯罪行为与具体的罪名之间的关系。

根据犯罪行为的不同特征和社会危害程度,刑法将犯罪行为划分为不同的罪名。

常见的犯罪形态有盗窃罪、故意伤害罪、贪污罪、抢劫罪等。

不同的犯罪形态有不同的构成要件和行为方式。

例如,在盗窃罪中,构成要件包括非法占有他人的财物,具有明确的故意和行为;而在故意伤害罪中,构成要件包括故意造成他人身体伤害的行为。

刑法对每个犯罪形态都有详细的规定,以确保对犯罪行为的认定准确和一致。

二、刑事责任归责刑事责任归责是指对犯罪行为的责任认定和相应的处罚。

根据犯罪行为的性质和社会危害程度,刑法规定了不同的刑事责任。

刑事责任主要以刑罚形式表现,包括有期徒刑、无期徒刑、死刑等。

刑事责任归责的程序主要包括犯罪事实认定、主体责任认定和量刑三个环节。

犯罪事实认定是指对犯罪事实的查证和确认,包括证据收集、审查和审理等。

主体责任认定是指对犯罪主体的责任承担情况进行判定,包括故意、过失和累犯等。

量刑是指根据犯罪事实、主体责任和社会危害程度确定刑罚的种类和长度。

刑事责任归责的目的是保护社会秩序,维护公正和公平。

通过对犯罪行为的认定和相应的处罚,可以起到威慑犯罪、惩罚罪犯和保护社会的作用。

同时,刑法也对刑事责任归责进行了一系列的限制和规范,以确保司法公正和人权的尊重。

三、犯罪形态与刑事责任归责的关系犯罪形态与刑事责任归责是密切相关的。

不同的犯罪形态对应着不同的刑事责任,即相同或类似的犯罪行为将受到相应的法律制裁。

犯罪形态不同,对社会的危害程度也会有所不同,因此刑事责任也会相应地有所区别。

刑罚的轻重与刑事责任的主次性有关。

通常来说,重大的犯罪行为将受到更重的刑事责任,而一些较轻的犯罪行为则可以由简单的罚款或拘留等方式处理。

刑法因果关系判断路径的选择

一

、

已经 达成 的共 识

( 一) 大 陆 法 系刑 法理 论 中关 于 因果 关 系理 论

的发展

在 大 陆法 系刑 法 因果 关 系 理论 中 , 首先 出现 的 是必然原因理论 , “ 在 1 9世 纪初 期 , 法 律 人 普 遍 主 张, 法 律 上 的原 因就 是 指 ‘ 必然的 ’ 原 因, 其 含 义 就 是, 假 定存 在这 个所 称 的原 因 , 由于这 个原 因的 内在 性质所 决 定, 就 会 必 然 跟 随 发 生 所 称 的 这 个 结 果。 ” 大致 在 1 9世 纪 中 叶 , 出现 了条件 理 论 , 取 代

收 稿 日期 : 2 0 1 3—1 1 —1 1

作 者简介 : 沈怡侃 ( 1 9 9 0一) , 男, 浙江湖 州人 , 华 东政 法大 学研 究生 , 研 究方向为刑法学。

一

3 8 —

2 0 1 4年 第 1 期

沈 怡侃 : 刑 法 因果 关 系判 断路径 的选择

否 存在 一般 的合 法则 的关联 之后 , 才 能进 行个别 的 、 具 体 的判 断 。“ 合 法则 ” 不 是 指 条 件 说 所 主 张 的逻 辑 性条 件 , 也 不是 相 当因果关 系 中 的生活 经验 , 而是 指 当代 先进科 学 知识水 平所 认可 的法 则性 关 系。 接着是 重要 说 , 该 说 在 承认 条 件 理 论 的基 础 上 认为 , 只有具 备 重要性 的条 件才 能进 行刑 法 的归责 。 其 中的重要 性是 指 构成 要 件 的符 合性 , 根 据各 个 罪 名 的构 成要 件 的意义 、 目的等加 以判 断 。 2 0世 纪 7 O年 代 出现 了 客 观归 责 理论 , 该 理 论 认 为 应将 因果关 系 理论 和归 责 论 相 区分 , 因果 关 系 的判 断 以条 件理 论 为 准 , 在 与危 害 结 果 具 有条 件 关

刑法中因果关系与客观归责之关系研究

条 件理 论 , 之后 德 国刑法 学 者 Ma x i mi l i a n v .B u r i 继 续发 展 了该理 论 。在 Gl a s e r 看来 , 只要 在 导致 结 果 发生 的 因果 历 程 中人 的行 为 扮 演 重要 角 色 , 人 的行 为 作用 于 中间环 节 , 最终也 发生 危 害结果 , 就可 以判 断存 在着 因果关 系 。Gl a s e r 提 出了他 的 判 断 因果关 系 的公 式 : 如 果没 有该 “ 始作 俑者 ” , 结

论中 , 但 是考 察 客观 归责 理论 的发 展 , 一方 面该 理

论 的提 出来 源 于 因果 关 系 理 论 , 另 一 方 面 也 随 着 补 充条 件理 论 的各种 因 果关 系理论 的发展 而不 断 完善_ 2 ] 2 如。可 以说 , 客 观 归 责 理 论 脱 胎 于 因 果 关

系 理论 , 二者 都 是 犯 罪论 体 系 中客 观 构 成 要 件 要

素, 而且 二者 相 互 独 立 。因果 关 系 以条 件 说 为 确

理 论 的 因果 关 系 理 论 同 向且 同步 发 展 。客 观 归 责 与 因 果 关 系 是 客 观 构 成 要 件 中 两 个 各 自独 立 的 构 成 要 素 。客 观 归责 论 区 分 了 归 因 问题 与 归 责 问题 , 结果原 因的判 断, 立足 于经验 的观点 , 采 用 条

什 么样 的角 色 , 值 得 探 讨 。虽 然 早 期 的 客 观 归 责

论者 , 不愿 承认 客 观 归责 理论 旨在 解 决 因果 关 系

一

、

条 件 理 论 的 基 本 立 场

的问题 , 不愿 意 将 客 观 归 责理 论 置 于 因果 关 系 理

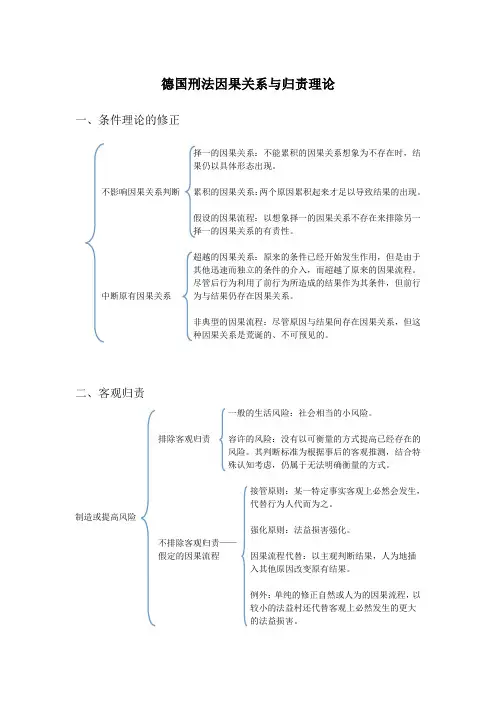

德国刑法因果关系与归责理论

德国刑法因果关系与归责理论一、条件理论的修正择一的因果关系:不能累积的因果关系想象为不存在时,结果仍以具体形态出现。

不影响因果关系判断累积的因果关系:两个原因累积起来才足以导致结果的出现。

假设的因果流程:以想象择一的因果关系不存在来排除另一择一的因果关系的有责性。

超越的因果关系:原来的条件已经开始发生作用,但是由于其他迅速而独立的条件的介入,而超越了原来的因果流程。

尽管后行为利用了前行为所造成的结果作为其条件,但前行中断原有因果关系为与结果仍存在因果关系。

非典型的因果流程:尽管原因与结果间存在因果关系,但这种因果关系是荒诞的、不可预见的。

二、客观归责一般的生活风险:社会相当的小风险。

排除客观归责容许的风险:没有以可衡量的方式提高已经存在的风险。

其判断标准为根据事后的客观推测,结合特殊认知考虑,仍属于无法明确衡量的方式。

接管原则:某一特定事实客观上必然会发生,代替行为人代而为之。

制造或提高风险强化原则:法益损害强化。

不排除客观归责——假定的因果流程因果流程代替:以主观判断结果,人为地插入其他原因改变原有结果。

例外:单纯的修正自然或人为的因果流程,以较小的法益村还代替客观上必然发生的更大的法益损害。

信赖原则:当行为人实施某种行为时,如果可以信赖被害人或者第三人能够采取相应的适当行为的场合,由于被害人或者第三人不适当的行为而导致结果发生的,行为人对此不负责。

制造被允许的风险——不能归责怂恿、促成制造允许的风险的流程超出容许界限的风险,则成为不被容许的风险。

因果流程的重大(实质)偏离:排除结果归责,构成犯罪未遂。

因果流程的常态(非实质)偏离:不影响结果归危险没有实现责。

数个因果流程间的关联:对于非危害性因果作偏离考察,以是否实质偏离作归责的界定标准。

无效的注意义务:不管有没有尽注意义务,结果都会发生,则结果不能归责。

不被容许的风险非典型的、荒诞的因果流程规范保护:如果行为人违反了规范制造了风险,结果也发生了,但该结果不是在规范的保护目缺乏不被容许的范围之内的,不能归责。

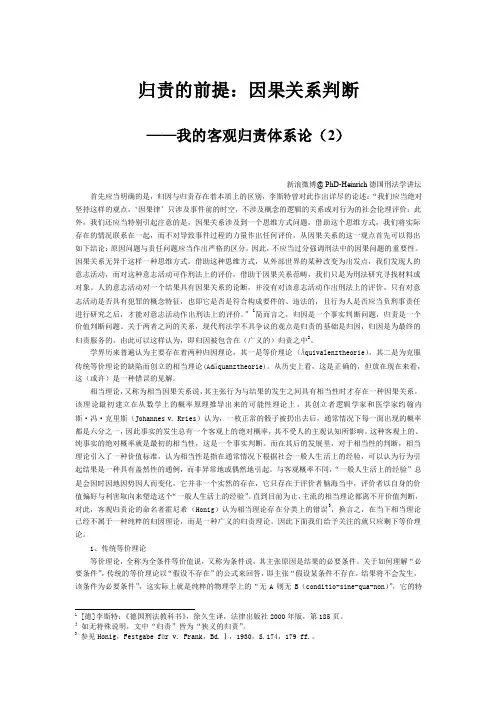

我的客观归责体系论(2):归责的前提:因果关系判断

归责的前提:因果关系判断——我的客观归责体系论(2)新浪微博@ PhD-Heinrich德国刑法学讲坛首先应当明确的是,归因与归责存在着本质上的区别,李斯特曾对此作出详尽的论述:“我们应当绝对坚持这样的观点,‘因果律’只涉及事件前的时空,不涉及概念的逻辑的关系或对行为的社会伦理评价;此外,我们还应当特别引起注意的是,因果关系涉及到一个思维方式问题,借助这个思维方式,我们将实际存在的情况联系在一起,而不对导致事件过程的力量作出任何评价。

从因果关系的这一观点首先可以得出如下结论:原因问题与责任问题应当作出严格的区分。

因此,不应当过分强调刑法中的因果问题的重要性。

因果关系无异于这样一种思维方式,借助这种思维方式,从外部世界的某种改变为出发点,我们发现人的意志活动,而对这种意志活动可作刑法上的评价,借助于因果关系范畴,我们只是为刑法研究寻找材料或对象。

人的意志活动对一个结果具有因果关系的论断,并没有对该意志活动作出刑法上的评价。

只有对意志活动是否具有犯罪的概念特征,也即它是否是符合构成要件的、违法的,且行为人是否应当负刑事责任进行研究之后,才能对意志活动作出刑法上的评价。

”1简而言之,归因是一个事实判断问题,归责是一个价值判断问题。

关于两者之间的关系,现代刑法学不具争议的观点是归责的基础是归因,归因是为最终的归责服务的,由此可以这样认为,即归因被包含在(广义的)归责之中2。

学界历来普遍认为主要存在着两种归因理论,其一是等价理论(Äquivalenztheorie),其二是为克服传统等价理论的缺陷而创立的相当理论(A däquanztheorie)。

从历史上看,这是正确的,但放在现在来看,这(或许)是一种错误的见解。

相当理论,又称为相当因果关系说,其主张行为与结果的发生之间具有相当性时才存在一种因果关系。

该理论最初建立在从数学上的概率原理推导出来的可能性理论上,其创立者逻辑学家和医学家约翰内斯·冯·克里斯(Johannes v. Kries)认为,一枚正常的骰子被扔出去后,通常情况下每一面出现的概率都是六分之一,因此事实的发生总有一个客观上的绝对概率,其不受人的主观认知所影响。

浅议刑法中因果关系对刑事责任的影响

【内容提要】在现行的刑法制度中,因果关系作为构成刑事责任该当性的一个要素,它不仅对罪刑的认定具有重大影响,同样对量刑也产生重大影响。

因果关系为英美侵权行为法的核心问题,亦为侵权行为责任成立的构成要件之一。

在实践中法院判决,经常以因果关系成立与否,判断加害人是否负担侵权责任,以及承担多大责任。

因果关系影响着刑事责任的认定,所以正确认识因果关系,对于正确把握定罪与量刑有重大意义。

【关键词】因果关系刑事责任影响一般认为,刑法意义上的因果关系即行为与结果之间的一种引起与被引起的关系。

在发生了某种结果时,司法机关首先要确定是谁的行为,造成了然后进一步判断该行为是否符合构成要件的其他要求,以及是否具有违法性以及有责性,最后得出是否犯罪和如何量刑的结论。

“刑法上的因果关系除了解决定罪问题之外,还要解决适当的量刑问题,非构成要件的危害结果对行为犯和未完成形态犯罪的刑事责任有一定影响”。

[1]因此研究行为与结果的因果关系,对正确确定刑事责任有重大影响。

一、刑法因果关系研究的对象因果关系是物质世界普遍联系、相互制约的表现形式之一。

任何一种自认科学、社会科学都离不开对各自研究领域内的现象之间的因果关系的研究。

列宁说:“人的因果关系概念总是把自然规律的客观联系稍许简单化了,只是近似地反映这种联系,人为地把一个统一的世界过程的某些方面孤立起来。

”[2]“人为的孤立”原则,就是在研究因果关系时必须遵循的原则。

各门科学由于其研究的对象不同,研究因果关系的目的不同,使得他们所研究的因果关系的具体对象不同。

[3]例如与刑法科学近似的犯罪学、法医学、痕迹学所研究的因果关系就不同于刑法学。

犯罪学是研究犯罪产生的原因,其目的是解决如何预防犯罪、惩罚和改造犯罪的问题;法医学是研究司法实践中遇到的造成人身伤、亡的原因,其目的是为侦查和审理案件提供证据和资料;痕迹学是研究案件的各种痕迹是有什么样的造型体怎样造成的,以便为侦破案件提供材料和证据。

刑法因果关系的客观归责解说

刑法因果关系的客观归责解说

马国强

【期刊名称】《大庆师范学院学报》

【年(卷),期】2005(25)1

【摘要】刑法因果关系问题是刑法理论中一个重要的问题,也是一个充满了争议的领域.刑法因果关系在刑法理论和实践中都具有很重要的意义.长期以来,两大法系学者均对该课题进行了大量研究,并提出了各种不同观点与主张,但至今尚未形成一个占绝对权威地位的通说.本文试图通过对两大法系因果关系理论的梳理,依次检讨近因说、法规目的说、common sense因果关系法则、条件说、原因说、相当因果关系说的得失,在此基础上论述客观归责的相关内容,提出借鉴客观归责理论解说因果关系的思路.

【总页数】4页(P16-19)

【作者】马国强

【作者单位】吉林大学,吉林,长春 130012

【正文语种】中文

【中图分类】DF07

【相关文献】

1.刑法中的因果关系和客观归责论 [J], 周光权

2.刑法中因果关系与客观归责之关系研究 [J], 孙运梁

3.论刑法因果关系的浮游性及解决方法--以相当因果关系理论与客观归责理论的相

互批判为视角 [J], 李永升;陈元

4.刑法因果关系论中“相当性”概念的解析及客观归责论基本构成 [J], 孔涛

5.刑法因果关系与客观归责理论 [J], 周坤

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

试论外国刑法中的客观归责理论

试论外国刑法中的客观归责理论在外国刑法的领域中,客观归责理论是一个具有重要地位且颇具争议的理论。

它对于我们理解和判断犯罪行为的构成以及刑事责任的认定,都有着深远的影响。

客观归责理论的产生有着特定的历史背景和理论发展脉络。

在传统的刑法理论中,对于犯罪的认定往往侧重于行为人的主观罪过和行为的违法性。

然而,随着社会的发展和刑法理论的不断深化,人们逐渐意识到仅仅依靠主观罪过和行为违法性来判断犯罪是不够全面和准确的。

于是,客观归责理论应运而生,旨在从客观层面更加科学、合理地确定犯罪行为与结果之间的因果关系,以及行为人的责任。

客观归责理论的核心概念在于“归责”。

它试图回答的问题是,在何种情况下,一个结果能够被客观地归责于某个行为。

这一理论强调的不仅仅是行为与结果之间的因果关系,更关注的是这种因果关系是否具有刑法上的意义和价值。

例如,在一个案例中,甲追赶乙,乙在逃跑过程中不慎摔倒受伤。

从单纯的因果关系来看,甲的追赶行为导致了乙的摔倒受伤。

但按照客观归责理论,需要进一步分析甲的追赶行为是否创设了一种不被允许的风险,并且这种风险是否在具体的结果中实现。

如果甲的追赶只是在正常的社交范围内,没有超出合理的限度,那么可能就不能将乙的受伤结果客观地归责于甲的行为。

客观归责理论具有一系列的判断规则和标准。

其中,风险创设规则是一个重要的方面。

它要求行为人的行为必须创设了一种在法律上不被允许的风险。

这种风险不是一般性的生活风险,而是具有刑法意义的、能够对法益造成实质性威胁的风险。

比如,司机在正常遵守交通规则的情况下驾驶车辆,尽管可能会存在发生事故的一般性风险,但由于这种风险是被法律所允许的,所以一旦发生事故,不能轻易地将结果归责于司机的驾驶行为。

然而,如果司机超速、酒驾等违反交通规则的行为导致了事故,那么就创设了不被允许的风险,结果就有可能被归责于其行为。

风险实现规则也是客观归责理论的关键要素之一。

即使行为创设了不被允许的风险,但如果这种风险没有在具体的结果中实现,也不能进行客观归责。

涉人工智能犯罪中的归因与归责标准探析

涉人工智能犯罪中的归因与归责标准探析作者:刘宪权来源:《东方法学》2020年第03期内容摘要:涉人工智能犯罪中归因问题的解决,依赖于对涉人工智能犯罪行为与造成的严重危害社会结果之间纯客观因果关系的认定,而涉人工智能犯罪中归责问题的解决,则应根据对行为人主观罪过等要件的认定。

在遵循刑法中因果关系认定的一般规律的基础上,应结合涉人工智能犯罪的特点,将双重筛选的条件说作为涉人工智能犯罪的归因标准。

双重筛选的条件说是在条件说的基础上,吸取客观归责理论的合理成分而建立的因果关系认定标准。

在涉人工智能犯罪中,不应采用没有主观罪过仍追究刑事责任的绝对严格责任原则,而应采用只要有主观罪过但不用加以证明就应追究刑事责任的相对严格责任原则。

关键词:人工智能客观归因综合归责主观罪过严格责任因果关系中国分类号:DF6 ;文献标识码:A ;文章编号:1674-4039-(2020)03-0066-75一、问题的缘起人工智能技术的发展在为人类社会带来福祉的同时,也带来了相应的风险,尤其是刑事风险。

以自动驾驶汽车引发的刑事风险为例,我们可以将其分为以下几种情况:第一,自动驾驶汽车系统本身出现故障。

在此情况下,自动驾驶汽车应对使用者发出警报,使用者收到警报后应采取相应措施。

使用者在故意或者过失的心态支配下未采取相应措施或利用自动驾驶汽车的故障制造交通事故,最终导致严重危害社会的结果发生。

第二,自动驾驶汽车系统本身并无任何故障,使用者故意操纵自动驾驶汽车实施严重危害社会的行为。

第三,自动驾驶汽车系统本身出现故障,并对使用者发出警报,但使用者收到警报采取相应措施后无任何作用,严重危害社会的后果仍然发生。

分析上述几种情形,我们不难发现,随着人工智能技术的发展和人工智能时代的到来,犯罪的样态也随之发生改变。

涉人工智能犯罪本身具有复合性和复杂性,尤其当牵涉两个或两个以上主体时,如何认定不同主体的刑事责任?如何在不同主体之间进行刑事责任分配?也即如何对涉人工智能犯罪行为进行归因和归责?这些都应当成为刑法学者关注和致力解决的问题。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅论刑法中的归因与归责摘要:因果关系是指实行行为与危害结果之间的引起与被引起的关系。

其中,实行行为形式上符合刑法分则构成要件(形式上违反刑法规范),实质上具有法益侵犯可能性的行为,危害结果是指在刑法分则构成要件的涵射下的法益侵害结果,在此前提下,从归因至归责的角度阐述刑法中的因果关系,归因问题是事实问题,归责问题是价值判断问题,由将行为归因与结果的事实判断的基础上进行价值判断,考察能否将行为归属于结果,从一种纯客观的判断出发到以刑法评价意义上的规范判断。

关键词:条件关系,因果关系,归因,归责正文:在西周成康时代,刑法中因果关系的观念就在我国产生了,其代表形式为保辜制度。

但是,对刑法中因果关系进行体系性研究则是19世纪以后才出现。

然而,尽管各国在法律文化传统、思维方式等存在差异,但各学者都认为要让行为人对某结果负责,必须先确定其行为与结果之间的因果关系。

因此,各种理论层出不穷。

在大陆法系中有条件说、原因说、相当因果关系说。

我国的理论也层出不穷,传统理论纠结与必然、偶然因果关系中。

而近年来由于对客观归责理论引进,引发了学界对刑法中的因果关系新的思考角度与方式,但是其是否符合我国理论国情有待考证。

综上各理论仁者见仁智者见智,并未形成通说。

本文力图对各理论进行梳理,反思,吸取各理论之精华,从归因至归责的角度阐述刑法中的因果关系,由将行为归因与结果的事实判断的基础上进行价值判断,考察能否将行为归属于结果,从一种纯客观的判断出发到以刑法评价意义上的规范判断,从而以更合理和更科学的方式认识和认定因果关系,进而更好发现和解决疑难案件中的因果关系问题,即确定行为与结果之间的事实上的因果关系是否存在,进一步是否能将该结果归属于该行为。

一、刑法中因果关系的概念在各类不同的学科中,因果关系一词被广泛采用,一般而言,其指的是原因与结果之间客观存在的引起与被引起的关系。

而刑法中的因果关系,是刑法对一般意义上因果关系的选择。

而由于各学者对刑法因果关系的研究对象有不同的认识,归纳起来,主要有以下几种观点:第一种观点认为,刑法中的因果关系是指一定的人的危害行为同危害结果之间的关系。

该说认为并不是一切人的行为都可以作为刑法因果关系的原因,只有危害社会的行为才能作为原因,人的正当行为和有益于社会行为,不能作为刑法因果关系的原因来研究。

第二种观点认为,刑法因果关系是研究违法行为与危害结果之间的引起与被引起的关系。

这一学说进一步指出,危害行为包括违反一般道德和纪律的行为,这些行为与法律无关,但是只要与危害结果有关也属于刑法上的有因果关系。

第三种观点认为,刑法因果关系是犯罪实行行为与对定罪量刑有价值的危害结果之间引起与被引起的合乎规律的联系。

该学说主张刑法因果关系研究的对象是客观上违反刑法规定的符合犯罪客观要件的危害行为与危害结果之间的因果关系。

并且认为此因果关系,是行为人承担刑事责任的客观依据。

第四种观点认为,刑法因果关系是刑事违法行为与危害结果之间引起与被引起的合乎规律的联系。

该学说认为刑法因果关系的原因只能是违反刑法规范的行为。

民事违法行为、行政违法行为等都不是刑法因果关系的原因。

通过以上的四种不同学说,我们可以看出共同点是:“因果关系是行为与结果之间的一种客观联系,这种联系具有事实性质,但刑法中的因果关系不仅仅是事实问题,更为重要的是一个法律问题”。

但是显然,现代刑法确立了两大原则,即罪刑法定原则与法益保护主义,以此相对应的便凸显了刑法的两大机能,人权保障机能与法益保护机能,由此可以发现,刑法所主要研究的行为是符合构成要件且具有侵害法益可能性的行为,而结果便是由此行为引导下所产生的法益侵犯结果(包括对法益的危险结果),而这种实行行为与危害结果之间才有因果关系可言。

所以,第一,这里的行为不包括一般的违法行为,更不包括违反道德与纪律的行为,只有形式上符合刑法分则构成要件(形式上违反刑法规范),实质上具有法益侵犯可能性的行为才是刑法所要评价的对象,如一个杀人行为是指违反刑法禁止杀人的规范且具有造成他人死亡可能性的行为,第二,这里的危害结果并不包含社会生活意义上的危害结果,而是专指在刑法分则构成要件的涵射下的法益侵害结果,如杀人导致他人死亡所造成的危害社会的不良影响不属于因果关系所讨论的结果。

只有正确认识到了因果关系的“因”与“果”,才能正确的理解与判断“因”与“果”之间的“关系”本身。

因此本文所讨论因果关系的前提,便是此意义上的实行行为与危害结果,一个行为不属于实行行为或者一个结果根本不是危害结果的,没有对此讨论因果关系的余地。

二、对刑法中的因果关系理论的梳理与反思1.德日刑法理论关于因果关系的学说(1)条件说该学说认为,行为与结果之间存在着“没有前者就没有后者”的条件关系时,前者就是后者的原因,二者就具有因果关系。

但是,由于该学说在过于宽泛的范围内推求因果关系,无限制地扩大了追究刑事责任的范围。

如根据该说,典型的例子就是杀人犯的母亲也可能是被害人死亡的原因。

因为假如这位母亲不生育该杀人犯,也就不会发生被害人死亡的结果。

这样的因果关系认定方法显然是荒谬的。

不仅超脱了刑法对实行行为的评价范围,而且混淆了事实上的因果关系与刑法上的因果关系。

(2)合法则的条件说该说认为,实行行为合法则(符合客观规律必然地)造成了结果时,就应将结果归属与实行行为,肯定二者之间的因果关系。

但是该说否定因果关系中断论,换言之,因果关系中的结果并不因第三人的故意或过失的介入行为而被否认,例如,甲毒杀乙,乙中毒后5分钟内必死无疑,但是此时第三人丙开枪打死了乙,根据该说其认为甲对乙的死亡结果具有因果关系,这显然是混淆了归因与归责的关系,甲对乙的死亡结果具有合法则的条件关系,但并不代表着乙的死亡结果要归属于甲,因为其间是介入了丙的开枪行为导致乙死亡,甲并不应该对此具体死亡结果负责。

因此很难说合法则的条件说提供了明确的,具体的判断标准。

(3)原因说原因说是为了克服条件说的缺陷而出现的,但是原因说为了限制条件说的不足而将诸多条件中的一个作为原因,其他仅作为单纯条件,这样的后果确实能缩小刑事责任的适用范围,但是原因说也有自身的缺陷:第一,原因说未能阐明为什么仅将其中一个条件作用原因,而其他的就不是原因;第二,原因说仅将一个条件认定为原因,而为什么不能是两个或更多;第三,原因说提出的认定标准也是模糊不清的,并且在实践中很难认定。

因此,原因说的缺陷同样是明显的,依然没有把握到事实上的因果关系与刑法评价意义上的因果关系的实质,但是该说或多或少的有对因果关系进行规范判断的影子。

(4)相当因果关系说这种学说认为,在行为与结果之间,按照人们日常生活上的经验,存在着基于这个行为一般就会发生该结果的这种相当的关系时,就认为有刑法中的因果关系。

相当因果关系说的重点在于相当性的判断,于此又分为三说,包括主观因果关系说,客观因果关系说与折中的相当因果关系说。

相当因果关系说避免了条件说过于宽泛的缺陷,又克服了原因说失之于抽象的弊端,故成为日本和我国台湾理论界的通说。

有学者认为:无论是主观、客观还是折中说,其本质上都是以人的主观认识为标准来判断因果关系的存在与否,结果都违反了刑法因果关系客观存在的特性。

因为,持本说者总体上均将客观的因果关系视为依“经验法则”而判断的对象,而依所谓“经验法则”,通常情况下某行为与结果之间是否具有因果关系又有赖于行为人或普通人的主观认识状况,这实际上将因果关系问题与主观罪过、刑事责任问题混为一谈了。

然而,笔者认为此学说之所以能“畅销”的原因正是其引进了相当性的判断,因果关系本身是客观的,但是从刑法角度对因果关系进行判断是不可避免的要进行规范判断,价值评断的,而该说正是在认定事实因果关系的基础上,再对进行刑法规范意义上的价值判断,即“相当性”的判断,展现了认定刑法中因果关系,从归因到归责的判断。

至于“相当性”的判断标准问题则是在归责意义上的判断问题,其中客观说的主张较为合理,即以一般人的认识为标准来判断是否具有相当性,从而将结果归属于行为。

但是,“相当性”的判断标准的模糊性与主观性是无论如何以避免不了的,如何将该判断标准更合理化,科学化,仍有待进一步研究。

(5)客观归责理论该理论认为,只有当行为人的行为对于行为客体制造了不被容许的风险,这个风险在具体的结果中实现了,这个结果存在于构成要件的效力范围之内时,由这个行为所引起的结果,才可以算作行为人的结果,而归责于行为人。

其中包含三个基本原则:制造不被允许的危险、实现不被允许的危险与构成要件的效力范围。

客观规则理论使人们开始正视归因和归责的区别:归因是一个事实问题,通过因果关系理论解决;归责是一个评价问题,通过客观归责理论解决。

2.我国传统刑法理论关于因果关系的学说我国刑法中因果关系的研究,一开始就与哲学因果关系的研究有着不可分割的天然联系。

我国刑法学界紧紧围绕必然性与偶然性、内因与外因等哲学概念展开了长达半世纪的争论,最终形成具有一定影响力的几大观点:“必然因果关系说”“必然、偶然因果关系说”“必然、偶然因果关系否定说”。

(1)必然因果关系说必然因果关系说认为刑法中的因果关系只有必然因果关系一种形式,没有其他形式。

因果关系表现为一种现象必然产生另一种现象,表现为一种现象和其所产生的现象之间的必然联系[9] 。

简而言之,其认为,只有必然因果关系才是行为人负担刑事责任的客观基础。

虽然必然因果关系说是我国较早的理论,但是综观其述,必然因果关系说存在一下一些缺点:第一,把刑法中的因果关系限定为必然因果关系一种形式,是只看见客观世界中的必然联系,看不见偶然联系的结果,是一种片面的思维方式;第二,其把必然联系同因果联系混为一谈,把偶然联系同无因果联系混为一谈,是一种机械唯物主义的表现;第三,其否定了因果关系的复杂性。

(2)偶然因果关系说这种观点与上述必然因果关系说相反,认为必然联系是因果关系的主要表现形式,但是,除此之外,还存在着偶然的因果关系形式。

所谓偶然因果关系,是一种现象在其合乎规律的发展过程中,偶然地介入另一种力量,最后造成某种结果,换句话说,两个因果过程偶然交错在一起,产生某种结果,最初的现象同最后的结果之间,就表现为偶然的因果关系。

实际上,我国传统刑法理论的研究一直停留在归因层面或将其二者的杂糅,这既是对事实问题与价值问题的混淆,也是四要件犯罪论体系自身混论矛盾的结果。

一方面认为危害行为与危害结果之间具有因果关系是承担刑事责任的前提,另一方面又认为对于某些犯罪不需要讨论因果关系,因果关系不是构成要件要素。

三、实行行为与危害结果的归因四、实行行为与危害结果的归责五、“归因”与“归责”方法论的具体运用参考论文:。