12课导学案

2024—2025学年统编版语文七年级上册第12课《论语十二章》导学案

课程主题:《论语十二章》学习目标1.了解孔子与《论语》的相关知识;掌握常用的文言实词,理解、积累文中出现的成语、名言、警句,熟练背诵课文。

(重点)2.理解课文思想内容,对照反省自己;体会语录体散文语言简练的特点。

(难点)教学内容进门测试根据意思写出相应的词语1、在广大群众的注视之下。

()2、全部精神集中在一点,形容注意力高度集中。

()3、形容装腔作势,活像真有那么回事似的。

()4、形容专心致志地干某一件事,连吃饭、睡觉都顾不上。

()课堂导入中国是一个有着五千多年悠久历史的泱泱大国,有文字记载的历史就达三千多年,在这辉煌灿烂的历史长河中,不知诞生过多少光耀千古的文化典籍,《论语》即是其中一部,这部被誉为中华民族的优秀文化遗产的著作,对我国几千年来的封建政治、思想、文化产生了巨大影响。

即使在今天,其精华部分依然为人们所效法。

今天我们就一起去了解《论语》吧。

互动精讲知识点一、文学常识【知识梳理】1.文学常识孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,春秋时鲁国陬(zōu)邑(今山东曲阜东南)人。

春秋末期杰出的思想家、政治家、教育家。

儒家学派的创始人。

被后世统治者尊为至圣、万世师表,与孟子并称“孔孟”。

孔子曾大力宣传“仁”的学说,认为“仁”即“爱人”,提出“己所不欲,勿施于人”;主张“有教无类,因材施教”,并有“学而不厌,诲人不倦”的精神。

整理《诗》《书》等古代文献,并把鲁国史官所记的《春秋》加以删修,使其成为我国第一部编年体历史著作。

2.背景资料《论语》是记录孔子和他的弟子言行的一部语录体著作,共20篇。

内容以教育为主,包括哲学、历史、政治、经济、艺术、宗教等方面,从中可以看出当时社会的政治生活情况以及孔子和他的弟子们的人格修养、治学态度和处世方法等。

3.重点字音字形论语(lún) 说(yuè) 愠(yùn) 三省(xǐng)曾子(zēng) 传(chuán) 不习乎逾(yú) 罔(wǎng)殆(dài) 一箪食(dān) 曲肱(gōng) 笃志(dǔ)【例题精讲】例1.填空。

第12课《与朱元思书》导学案(含答案)2023—2024学年统编版语文八年级上册

八上文言《与朱元思书》【学习目标】1.积累文言词汇。

2.把握文中景物的突出特点,学习作者描绘景物的手法。

3.感知文章内容,感受作者寄情山水的高洁志趣。

【品读学习】(一)资料链接1.作者简介吴均(469—520),字叔庠(xiánɡ),吴兴故鄣(zhānɡ)(今浙江安吉)人,南朝梁文学家。

吴均长于描写山水景物,诗文风格峻拔清新,时人纷纷效仿,称为“吴均体”。

他还善于以骈文写书信,今存《与施从事书》《与朱元思书》《与顾章书》三篇,俱以写景见长,文笔清丽、韵味隽永。

2.文章体裁骈文,也称“四六文”,起源于汉末,形成于南北朝,唐宋古文运动后渐衰。

特点:(1)句式上,以四六句为主,讲究对仗,两两相对;(2)语言上,重视辞藻的华丽,多用典;(3)声韵上,讲究平仄,韵律和谐。

3.创作背景南北朝时期,政治黑暗,社会动荡。

一些仕途失意的士人便遁迹山林,避世隐居。

吴均通史学,曾私撰《齐春秋》,为梁武帝所恶,焚其稿,免其职。

他在《与顾章书》中说“仆去月谢病,还觅薜(bì)萝”,表明自己辞官引退后,将要去隐居。

我们现在读到的《与朱元思书》,一般认为并非吴均写与朱元思之信的全文,而仅是作者描绘富阳至桐庐一百多里富春江上雄奇秀丽景致的一段。

富春江,处中国浙江省中部,全长110公里,两岸山色清翠秀丽,江水清碧见底,素以水色佳美著称,更兼许多具有浓郁地方特色的村落和集镇点染,使富春江、新安江画卷增色生辉。

富春江一带昔有“小三峡”之称,“天下佳山水,古今推富春”。

元代山水画大师黄公望的一幅《富春山居图》绘写了富春江两岸初秋的秀丽景色,将它的韵致描绘得淋漓尽致。

(二)把握文章内容风烟/俱净,天山/共色。

从流飘荡,任意东西。

自富阳至桐庐/一百许里,奇山异水,天下/独绝。

水/皆缥(piāo )碧,千丈/见底。

游鱼/细石,直视/无碍。

急湍/甚箭,猛浪/若奔。

夹岸/高山,皆生/寒树,负势/竞上,互相/轩邈(miǎo ),争高/直指,千百/成峰。

第12课纪念白求恩(导学案)七年级语文上册

第12课 《纪念白求恩》导学案【学习目标】1.积累字词;理清课文的写作思路,把握段落之间的关联。

2.学习对比手法,理解其作用;学习本文叙议结合,以议为主的写法。

3.学习白求恩优秀品德,学习他的国际主义精神和共产主义精神。

【重点难点】1.理清课文的写作思路,把握段落之间的关联。

2.学习对比手法,理解其作用;学习本文叙议结合,以议为主的写法。

【学习过程】一、预习案★任务一:梳音晓义,日积跬步至千里1.请给下面加点的汉字注音。

派遣.( ) 殉.职( ) 狭隘.( ) 热忱.( ) 纯粹.( ) 鄙.薄( ) 拈.轻怕重( ) 漠.不关心( ) ()承担. )挑.剔 ( )重担. )挑.战 2.根据下列意思,写出课文中相关的词语。

①为公务而牺牲生命。

( )②心胸、气量、见识等不宽广。

( )③热情。

忱,情意。

( )④接受工作时挑拣轻松的,害怕繁重的。

拈,抓、捏。

( )⑤本义是肢体麻木,没有感觉。

文中指缺乏热情,对集体和人民的利益不关心。

( )⑥形容对人或事物冷淡,一点儿也不关心。

)⑦(学术、技术、作品、产品等)好了还求更好。

益,更。

( )⑧看到别的事物就改变原来的主意。

文中指不安心工作,事业心不强。

迁,改变。

( ) ★任务二:知人论世,了解背景初识文毛泽东(1893—1976),字润之,湖南湘潭人,中国无产阶级革命家、军事家、思想家,诗人、书法家,中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要缔造者和领袖。

作品有《毛泽东选集》《毛泽东文集》《毛泽东诗词集》,诗词代表作主要有《沁园春·长沙》《沁园春·雪》《七律·长征》等。

3.默读全文。

二、探究案★任务一:深入探究,勾画圈点析性格担1.默读全文,勾画文中关键语句,回答问题:毛泽东笔下的白求恩是一个怎样的人?2.四个段落之间有着怎样的关系?3.再次默读课文,思考:本文写于 1939年12 月21日,原文标题为《学习白求恩》,在编人《毛泽东选集》时题目改为《纪念白求恩》,你认为“学习与“纪念”哪个词更符合当时毛泽东写本文的初衷?★任务二:深入探究,再识精神学对比4.课文第2、3段通过对比手法,突出了白求恩同志的高贵品质。

第12课从明朝建立到清军入关 导学案2023-2024学年高一统编版2019必修中外历史纲要上册

第13课从明朝建立到清军入关【学习目标】认识这一时期统一多民族封建国家版图奠定的重要意义。

1.能通过学习明朝政治制度的变化和经略边疆的相关举措,了解历史发展的全面性(唯物史观)。

2.能通过学习郑和下西洋,戚继光抗倭、欧洲殖民者侵占澳门和台湾等史实,将明朝的发展与世界的发展联系起来(时空观念、家国情怀)。

3.能通过分析史料,总结、归纳史料,从而得到对历史现象的正确认识,对郑和下西洋等历史史实作出客观评价(历史解释、史料实证)。

4.通过对课堂小结升华,使学生认识到人民民主是社会主义的生命,没有民主就没有社会主义,就没有社会主义的现代化,就没有中华民族的振兴(家国情怀)。

【重点难点】重点:明朝面临的内部和外部问题难点:明朝政治制度的变化【问题导学】1、明朝的建立时间、人物、都城2、明朝加强君主专制的政治措施3、明朝对外关系的主要表现4、郑和下西洋的影响5、明朝时期边疆民族关系的发展表现6、清朝的崛起过程。

【概念阐释】明代内阁制:明朝内阁是明朝建文四年(1402年)至崇祯十七年(1644年)的皇帝咨政机构,此后权力逐渐增大,后形成为明朝行政中枢。

内阁辅臣的人数为一人至七人不等,辅臣奉使出外办事,多自称阁部。

君主专制的加强的产物,皇权政治的派生物。

【知识构建】【史料研读】(2022.1·云南学业水平·31)(4分)文明相互交融、和谐共存是构建人类命运共同体的基础和前提。

阅读下列材料,回答问题。

材料:明代永乐三年(1405年),郑和奉命七下西洋。

他先后拜访了30多个国家和地区,传播了文化,强化了交流。

但因遵循“四夷朝贡到京,有物则偿,有贡则赏”的原则,以“耀兵异域,示中国富强”来维护重礼仪而轻利益的朝贡贸易体系为主要目的,费钱粮无数,仅维持28年便戛然而止,令后人唏嘘不已。

——改编自谢博等《郑和下西洋对21世纪海上丝绸之路建设的启示》根据材料,概括郑和下西洋的目的与结果。

(4分)A.中国是丝银贸易受损的一方B.德川幕府取消了锁国政策C.政局变化影响中国外贸发展D.西方殖民者主导丝银贸易6.(2023春·河南驻马店·高二河南省驻马店高级中学校考期中)《明史·土司传》记载说,土司“必假我爵禄,宠之以名号,乃易为统摄,故奔走唯命”,若朝廷调遣繁多,则“急而生变,恃功怙过,侵扰益深”。

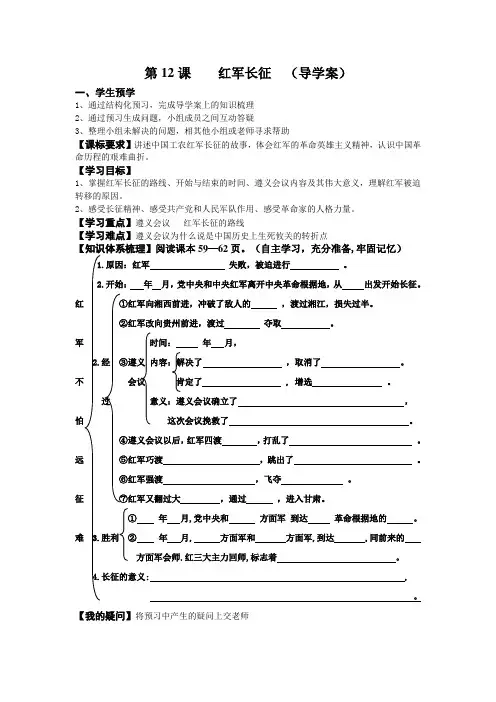

第12课_红军长征导学案

第12课红军长征(导学案)一、学生预学1、通过结构化预习,完成导学案上的知识梳理2、通过预习生成问题,小组成员之间互动答疑3、整理小组未解决的问题,相其他小组或老师寻求帮助【课标要求】讲述中国工农红军长征的故事,体会红军的革命英雄主义精神,认识中国革命历程的艰难曲折。

【学习目标】1、掌握红军长征的路线、开始与结束的时间、遵义会议内容及其伟大意义,理解红军被迫转移的原因。

2、感受长征精神、感受共产党和人民军队作用、感受革命家的人格力量。

【学习重点】遵义会议红军长征的路线【学习难点】遵义会议为什么说是中国历史上生死攸关的转折点【知识体系梳理】阅读课本59—62页。

(自主学习,充分准备,牢固记忆)1.原因:红军失败,被迫进行。

2.开始:年月,党中央和中央红军离开中央革命根据地,从出发开始长征。

红①红军向湘西前进,冲破了敌人的,渡过湘江,损失过半。

②红军改向贵州前进,渡过夺取。

军时间:年月,2.经③遵义内容:解决了,取消了。

不会议肯定了 , 增选。

过意义:遵义会议确立了,怕这次会议挽救了。

④遵义会议以后,红军四渡,打乱了。

远⑤红军巧渡,跳出了。

⑥红军强渡,飞夺。

征⑦红军又翻过大,通过,进入甘肃。

①年月,党中央和方面军到达革命根据地的。

难 3.胜利②年月, 方面军和方面军,到达 ,同前来的方面军会师.红三大主力回师,标志着。

4.长征的意义: ,。

【我的疑问】将预习中产生的疑问上交老师二、展示交流(相互检查)三、预学反馈1.“它不是一般意义上的‘行军’……是为避开蒋介石的魔爪而进行一次生死攸关.征途漫漫的撤退,是一场险象丛生.危在旦夕的战斗。

”这里的“行军”指的是()A.北伐战争B.南昌起义C.秋收起义D.中国工农红军长征2.某校历史兴趣小组利用假期要实地考察红军长征的出发地,他们应该去 ( )A.江西瑞金B.贵州遵义C.陕北吴起镇D.甘肃会宁3.确立了以毛泽东同志为核心的党中央的正确领导的事件是( )A.八七会议B.中共二大C.遵义会议D.三湾改编4、在长征途中,红军终于摆脱了蒋介石几十万军队的围追堵截,掌握了作战主动权是()A.攻占遵义 B.四渡赤水C.巧渡金沙江D.强渡大渡河四、合作探究【探究一】材料一红旗飘,军号响。

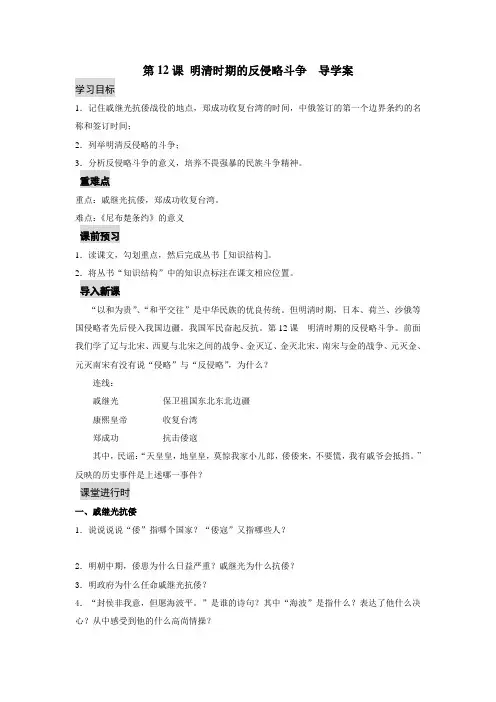

第12课 明清时期的反侵略斗争 导学案

第12课明清时期的反侵略斗争导学案学习目标1.记住戚继光抗倭战役的地点,郑成功收复台湾的时间,中俄签订的第一个边界条约的名称和签订时间;2.列举明清反侵略的斗争;3.分析反侵略斗争的意义,培养不畏强暴的民族斗争精神。

重难点重点:戚继光抗倭,郑成功收复台湾。

难点:《尼布楚条约》的意义课前预习1.读课文,勾划重点,然后完成丛书[知识结构]。

2.将丛书“知识结构”中的知识点标注在课文相应位置。

导入新课“以和为贵”、“和平交往”是中华民族的优良传统。

但明清时期,日本、荷兰、沙俄等国侵略者先后侵入我国边疆。

我国军民奋起反抗。

第12课明清时期的反侵略斗争。

前面我们学了辽与北宋、西夏与北宋之间的战争、金灭辽、金灭北宋、南宋与金的战争、元灭金、元灭南宋有没有说“侵略”与“反侵略”,为什么?连线:戚继光保卫祖国东北东北边疆康熙皇帝收复台湾郑成功抗击倭寇其中,民谣:“天皇皇,地皇皇,莫惊我家小儿郎,倭倭来,不要慌,我有戚爷会抵挡。

”反映的历史事件是上述哪一事件?课堂进行时一、戚继光抗倭1.说说说说“倭”指哪个国家?“倭寇”又指哪些人?2.明朝中期,倭患为什么日益严重?戚继光为什么抗倭?3.明政府为什么任命戚继光抗倭?4.“封侯非我意,但愿海波平。

”是谁的诗句?其中“海波”是指什么?表达了他什么决心?从中感受到他的什么高尚情操?4.戚继光用什么军队抗倭?这是什么人组成的新军?是一支什么样的军队?戚继光为什么不用明朝军队抗倭?5.戚继光在浙江一带率军与倭寇展开激烈战斗的地点是哪里?取得了哪些胜利?浙江倭患基本平息后,戚继光又奉命率军到哪些地方抗倭?戚继光抗倭取得胜利的主要原因有哪些?6.在课文中找出评价戚继光及其抗倭业绩的一句话。

为什么没把岳飞、文天祥也称为民族英雄?7.概括戚继光抗倭的主要事迹:组建;大捷;配合过渡:“台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,余既来索,则地当还我……”这是郑成功收复台湾向入侵者提出的严正声明。

必修2专题四第12课《从计划经济到市场经济》导学案

家庭联产承包责任制的实质是打破了人民公社体制下土地集体所有、集体经营的旧的农业耕作模式,实现了土地集体所有权与经营权的分离,确立了土地集体所有制基础上以户为单位的家庭承包经营的新型农业耕作模式。

4.认识

优点:家庭联产承包责任制是特定社会经济条件下的历史选择,该种农业生产组织形式与传统的农业生产组织方式(大集体时期)相比具有较大的进步,在改变农村经济格局的同时,奠定了经济发展和后续改革的基础,调动了农业生产者的积极性,为我国农民脱贫起到了重要作用,推动了农业生产的快速发展,极大地改变了我国农业生产和农民生活,被邓小平同志誉为中国农村改革与发展的“第一次飞跃”。具体表现在:

A、山东省和安徽省B、安徽省和四川省

C、四川省和山东省D、安徽省和江苏省

3、农村由人民公社到家庭联产承包责任制,这一重大改革的变化主要表现在:①土地所有制形式 ②经营管理方法 ③生产经营的权利 ④产品的分配原则

A、①②③B、①②④C、①③④D、②③④

4、在中国共产党的探索历史上,每个时期都非常重视农村的建设与发展。毛泽东开创“工农武装割 据”的道路、邓小平建设中国特色的社会主义,两位领导人在农村问题上的相似之处是:

A、解放和发展社会生产力B、把工作重心转移到经济建设上来

C、改变陈旧落后的思想观念D、改革不适合经济发展的管理体制

7、1992年底,全国城乡共有个体工商户1533.9万家,从业人员2467.7万人,其中登记注册的私营企业13.9万家,从业人员达到231.9万人。1997年,全国个体工商户高达2850万户,从业人员5441万人,私营企业达96万家,从业人员1349万人。这些变化所反映的本质问题是:

以经济建设为工作重心。

归纳中共历史上具有转折性意义的会议

九年级语文下册 第12课 词四首(导学案)(教师版)

第12课《词四首》导学案【学习目标】1.了解词形式上和抒情上的特点,诵读体会词在节奏、韵律上的美感。

2.在把握大意、熟读成通的基础上,体会不同时期词人的家国情怀。

3.比较同一流派不同词人在创作风格上的差异,理解豪放词的风格。

【重难点】1.熟读成诵,读出词在节奏、韵律上的美感。

2.通过抓住词眼、知人论世,进一步体会词人的家国情怀。

3.从词的音韵、题材、情感等方面把握豪放词的特点。

【课时安排】3课时。

【学习过程】预习案1.了解文体知识——词词,始于南梁代,形成于唐代,五代十国后开始兴盛,至宋代达到顶峰。

词最初称为“曲词”或者“曲子词”,别称有:近体乐府、长短句、曲子、曲词、乐章、琴趣、诗余等。

从长度分小令(59字以下)、中调(59-90)和长调(91以上)。

是配合宴乐乐曲而填写的歌诗,词牌是词的调子的名称,不同的词牌在总句数、句数,每句的字数、声调上都有规定。

按其风格,大体将词分为婉约派与豪放派。

2.了解作者、写作背景【范仲淹】(989-1052),字希文,祖籍邠州,后移居苏州吴县(今属江苏苏州)。

北宋时期杰出的政治家、文学家。

谥号“文正”,世称“范文正公”。

范仲淹主持“庆历新政”,开北宋改革风气之先。

他倡导的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想和仁人志士节操,对后世影响深远,有《范文正公集》。

宋康定元年(1040年)宋与西夏交兵。

范仲淹被任命为陕西经略副使兼延州知州,担起西北边疆防卫重任。

据史传记载,在镇守西北边疆期间,他号令严明又爱抚士卒,招诸羌并推心接纳,深为西夏所惮服,称赞他道:“小范老子腹中有数万甲兵”。

《渔家傲·秋思》就是他身处西北军中的感怀之作。

【苏轼】(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡,北宋著名文学家、书法家、画家。

在写诗方面,他和黄庭坚并称苏黄;在写词方面,他和辛弃疾并称苏辛;在散文方面,他和欧阳修并称欧苏,同时,他们还都名列唐宋八大家。

在书画方面,他和黄庭坚、米芾、蔡襄并称:宋四家。

第12课《唐诗五首 黄鹤楼》导学案7 八年级语文上册统编版

《黄鹤楼》导学案一、积累诗文:与黄鹤楼有关的诗文有哪些?二、检查预习:1、正音:隅.()费祎.()憩.()遂.()茏苁(...)巍峨..()倚.()闼.()坐窥.()井邑.()荆.吴(三、翻译课文州城西南隅,,有黄鹤楼者《图经》云:“费祎登仙,尝驾黄鹤返憩于此,遂以名楼。

”事列《神仙》之传。

迹存《述异》之志。

观其耸构巍峨,高标巃嵸,上倚河汉,下临江流;重檐翼馆,四闼霞敞,坐窥井邑,俯拍云烟,亦荆吴形胜之最也。

四、探究学习分析课文1.文章写出了黄鹤楼的什么特征? 从原文中哪些语句可以看出?2.开头交代黄鹤楼名字的由来,引用神话传说有什么好处?3.哪一句话写出了黄鹤楼的价值?4、作者对黄鹤楼景物描写的顺序及其所采用的修辞手法。

5、课文以哪个字贯穿全文?并说说理由。

6、课文表达了作者怎样的思想感情?7、本文引用《图经》的话有什么作用?五、当堂训练:①解释下列加点字:西南隅.()登仙()尝.驾.黄鹤返憩.于此()()()遂以名..楼()()《述异》之.志()耸构巍峨()高标茏苁()()上倚.河汉()()重檐翼.馆()四闼.霞敞()()亦.荆吴形胜之最.也()()()②翻译句子(1)遂以名楼_________________________________________________(2)亦荆吴形胜之最也_________________________________________________3、填空:⑴《黄鹤楼》节选自,作者,一作,朝人。

⑵湖北武汉的黄鹤楼与湖南岳阳的,江西南昌的齐名,号称江南三大名楼,有“天下绝景”之称。

(3)《黄鹤楼》一文中,哪几句突出了黄鹤楼的巍峨高大?(用原文的语句回答)《于园》导学案一、检查预习:1、正音:门钥绝壑槛葆、螺蛳深邃啾唧颓然碧窈2《于园》选自_____作者____,字__、___,号___,___(时期)文学家,著有__________等.是他的代表作,也是晚明小品的代表作之一二、解释加点的词语。

第12课 汉武帝巩固大一统王朝(导学案)-2024-2025学年七年级历史上册同步备课系列(部编版

第12课汉武帝巩固大一统王朝(导学案)1)学习目标:1.了解汉武帝“罢黜百家,尊崇儒术” “推恩令” 强化监察制度等史实,理解这些措施的作用,评价汉武帝巩固大一统历史功绩。

(史料实证、历史解释)2.认识汉武帝大一统措施的作用,“罢黜百家,尊崇儒术”政策,从思想上巩固中央集权制度。

(历史解释、唯物史观)3.认识汉武帝大一统是西汉强盛的顶点,经济上的发展是政治局面形成的物质基础,从而认识统一是国家强盛的重要原因。

(唯物史观、家国情怀)2)学习重难点:学习重点:汉武帝在政治、经济、思想等方面加强中央集权的措施。

学习难点:理解“大一统”;评价汉武帝一生的功过。

一、“推恩令”的实施1.背景:西汉初,势力强大,地方发展起来,两股势力导致社会秩序混乱。

2.内容:提出,规定诸侯王除以继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。

3.影响:的封地和势力越来越小,从此一蹶不振,中央对地方的控制大大加强。

二、“罢黜百家,尊崇儒术”1.背景:西汉初,朝廷对地方的控制很弱,统治者奉行“ ”的政策,诸子百家的学说在社会上很流行。

2.措施(1)接受董仲舒“ ,”,把儒家学说立为,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱。

(2)汉武帝在长安兴办,以儒家的《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》作为教材,培养儒学人才。

3.影响:居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。

三、盐铁专卖1.背景:私人铸币没有完全禁绝,盐铁经营权大都掌握在豪强手中,控制了国家的经济命脉。

2.措施(1)把铸币权收归中央,统一铸造。

(2)在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行、专卖。

(3)在全国范围内统一,平抑物价;3.作用:使国家的状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了基础。

四、北击匈奴1.汉初与匈奴关系(1)背景:匈奴首领单于统一蒙古草原,南下袭扰;汉初国力疲弱。

(2)关系:对匈奴实行“ ”。

2.汉武帝时北击匈奴(1)原因:西汉强盛起来,组建起强大的骑兵队伍。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

樊城区二十中小学部(四)年级(语文)雅学案

课题:12* 大自然的启示课型:略读课课时:2 课时(第1课时:导学、独学、对学、群学);第2课时(预展、大展示、评学)

学习目标:1、我能认识本课8个生字,正确流利的朗读课文。

2、我能大致了解课文的主要内容,认识大自然能给人类警示和启发,养成阅读科普读物的好习惯。

重点难点:大致了解课文的主要内容,认识大自然能给人类警示和启发,养成阅读科普读物的好习惯。

当堂测评分层达标

★落实基础(你一定能过关!)

一、用"/"画去加点字的错误读音。

遭殃(yānɡyànɡ)扫帚(zou zhou)土壤(rǎn rǎnɡ)腐烂(fǔfù)

关键(jiàn jiǎn)机翼(jìyì)简略(nüèlüè)鲸鱼(jīnɡ jìnɡ)

二、我知道应该把哪两个词语连起来。

性能友谊增进优秀

优惠成绩收入增加

增强优良价格活力

★★发展能力(相信你能行!)

课外读一读关于仿生学的内容,我知道人类从大自然中有所启示有所发明的事例。

只有服从大自然,才能战胜大自然。

——达尔文。