音韵学常识及《诗经》的用韵

第一节音韵学简介《诗经》的用韵与上古音系

参考资料: ①《实用汉语音韵学》第235页至266页。沈 祥源、杨子仪主编,山西教育出版社1991年。 ②《实用音韵学》第296页至329页 殷焕先, 董绍克编,齐鲁书社1990年 ③《反切概说》第211页至268页 林序达。 四川人民出版社。1982

第三节 上古音(古音学)

一、《诗经》用韵——上古音韵部

遥韵:章与章之间押韵,一般放在句末,也 有放在句首的。 《周南· 麟之趾》: ①麟之趾,振振公子。于嗟麟兮。 ②麟之定,振振公姓。于嗟麟兮。 ③麟之角,振振公族。于嗟麟兮。 一、二、三章,章末“麟”押韵,遥韵。 近来西方学者以为“麟兮”二字一起押韵, 称“富韵”。

课堂练习:分析《静女》各章的韵例

条件:主要元音必须相同。来自《诗· 豳风· 七月》 七月流火, 九月授衣, 一之日觱发,--入 二之日栗烈,--入 无衣无褐,--入 何以卒岁。--阴

形声字: 肃(觉部uk )—萧(幽部u ) 叔(觉部uk )—椒(幽部u) 溥(鱼部a) —缚、搏、博 (铎部ak)

3、阳入对转 阳声韵也可以同入声韵对转而相通, 条件有两个:一是主要元音相同; 二是辅音韵尾必须是同一发音部位。 也就是说,只有[k]同[ŋ]对转,[p] 与[m]对转,[t]与[n]对转。

交韵:奇句和奇句押韵,偶句和偶句押韵。

《静女》第三章(P913): 自牧归荑, 洵美且异。 一、三句脂部 匪女之为美, 二、四句之、职部 美人之贻。

抱韵:四句两韵,第一句与第四句押韵,第 二句与第三句押韵。如: 《周颂· 思文》: 思文后稷, 克配彼天。 一、四句职部 立我丞民, 二、三句真部 莫非尔极。

上古音三十部分甲、乙、丙三类。

甲类的共同特点是阴声韵是由单元音构

成,入声韵收舌根塞韵尾-K,阳声韵收舌 根鼻韵尾-ng。

《诗经》的用韵

理论才能加以解释。在训诂学、文字学 上,对转理论也有重要的应用价值。 旁转:指上古三十部表中纵行相邻的韵 部之间,阴声与阴声、入声与入声、阳 声与阳声内部可以转化。 旁转的语音条件是:主要元音相近,韵 尾相同。

《诗经· 豳风· 七月》:“四月莠葽,五月 鸣蜩。”“蜩”本属幽部,与宵部的 “葽”字相押,这也只有用旁转的理论 才讲得通。 文字中的谐声中也有许多旁转现象,如 “牡”(侯部)从“土”得声(鱼部)。

《诗经》的用韵 上古韵部知识

韵语在上古非常发达 相传尧帝时的《击壤歌》: 日出而作,日入而息; 凿井而饮,耕田而食。 帝力何有于我哉? 注意区分“韵母”和“韵”

韵母、韵、韵部的概念

韵母:一个音节除声母、声调之外的其他组成 部分,由韵头、韵腹和韵尾组成。 韵头又叫介音,由元音充当,普通话根据韵头 的不同,又分为开、齐、合、撮四呼。 韵尾可以是元音,也可以是辅音,韵头和韵尾 不是一个韵母的必要成分。 韵腹是韵母不可缺少的成分,由元音充当,又 叫主要元音。

《诗经》时代是二十九部,战国三十部。 阴声韵:以元音收尾或无尾的韵叫做阴声韵。 阳声韵:以鼻音收尾的韵叫做阳声韵。 入声韵:以p、d、k塞音收尾的韵叫做入声韵。 如立、栗、力三字,广州话分别读p2、 2、2,它们在上古分别属辑部、质 部、职部。 阴阳入三声相配的一组韵它们的主元音相同。

5、只字脚 母也天只,不谅人只。(《鄘风· 柏舟》)(真 部) 6、思字脚 南有乔木,不可休思;汉有游女,不可求思。 汉之广矣,不可泳思。江之用矣,不可方思。 (《周南·汉广》)(幽部、阳部)

音韵学常识

音韵学常识一、概述1、音韵学,也叫“声韵学”、“汉语音韵学”。

是中国传统语文学的一个门类中国传统的语文学(小学)包括文字学、音韵学和训诂学。

2、音韵学的研究对象我们今天研究古代语音,只能根据单个汉字在历史时期的不同读音,进而了解语音的历史变化。

3、古音韵的历史分期(1)上古时期:先秦两汉时的语音,以《诗经》音为代表。

(2)中古时期:魏晋南北朝至唐宋时代语音,以《切韵》为代表。

(3)近古时期:元明清时的语音,元·周德清《中原音韵》为代表。

4、音韵学的功用(1)对古代汉语的意义A、明语法:音韵学上的“破读”和“如字”术语,实际上就是指通过语音屈折变化以表现不同的词性或词义。

如,孟尝君怪其疾也,衣冠而见之,曰:“责毕收乎?来何疾也?”破读/读破:“yì,动词,‘穿(衣)’;guàn,动词,‘戴(帽子)’”。

如字:“yī,名词,‘衣服’;guān,名词,‘帽子’”。

连绵词——因声求义:a、“望洋兴叹”,《论衡·骨相》:“武帝望阳”,《庄子·秋水》:“望洋向若而叹”。

解释有“望视太阳、望着海洋、仰视貌、远视貌”的意思,类推:“望×兴叹”,如“望书兴叹”、“望题兴叹”。

迭韵连绵词,“望洋:望羊、望阳、望佯、盳洋”——仰视的样子/迷惘直视的样子。

b、“犹豫”,解释1:犹是犬名。

人将犬行,犬好豫在人前,待人不得,又来迎候,如此往还,至于终日。

斯乃豫之所以未定也,故称犹豫(北齐颜之推《颜氏家训·书证》)。

解释2:犹是犬名,每闻人声,即豫上树,久之复下,故曰犹豫。

双声连绵词,“犹豫:犹与、犹预、由豫、犹夷、由夷”——拿不定主意。

c、“贪婪”,至秦则不然,师申商之法,行韩非之说,憎帝王之道,以贪狼为俗,非有文德以教训于天下也(《汉书·董仲舒传》)。

解释1:狼性皆贪,故谓贪为贪狼也(颜师古注)。

迭韵连绵词,“贪婪:贪狼、贪惏”——不知足。

C、知通假。

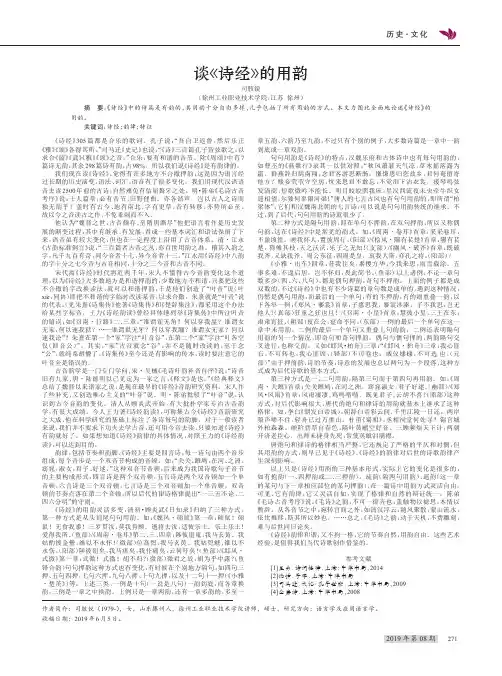

谈《诗经》的用韵

2019年第08期作者简介:司胲锐(1979-),女,山东滕州人,徐州工业职业技术学院讲师,硕士,研究方向:语言学及应用语言学。

收稿日期:2019年6月5日。

《诗经》305篇都是合乐的歌词。

孔子说:“吾自卫返鲁,然后乐正《雅》《颂》各得其所。

”司马迁《史记》也说:“《诗》三百篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。

”合乐,要有和谐的音节。

除《周颂》中有7篇诗无韵,其余298篇诗有韵,占98%。

所以我们说《诗经》是有韵律的。

我们现在读《诗经》,觉得有许多地方不合撤押韵,这是因为语言经过长期的历史演变,语法、词汇、语音有了很多变化。

我们用现代汉语语音去读2500年前的古诗,自然难免有佶屈聱牙之处。

明·陈弟《毛诗古音考序》说:士人篇章,必有音节,田野俚曲。

亦各谐声。

岂以古人之诗而独无韵乎?盖时有古今、地有南北,字有更草,音有转移,亦势所必至。

故以今之音读古之作,不免乖刺而不入。

他认为“魏晋之世,古音颇存,至隋唐澌尽”他把语言看作是历史发展的渐变过程,其中有继承、有发展,看成一些基本词汇和语法保留了下来,语音虽有较大变化,但也在一定程度上沿用了古音体系。

清・江永《古韵标准例言》说:“三百篇者古音之丛,亦百世用韵之准。

稽其入韵之字,凡千九百有奇;同今音者十七,异今音者十三。

”江永用《诗经》中八韵的字十分之七今音与古音相同,十分之三今音和古音不同。

宋代离《诗经》时代将近两千年,宋人不懂得古今音韵变化这个道理,以为《诗经》大多数地方是和谐押韵的,少数地方不和谐,只要把这些不合辙的字改换读法,就可以和谐押韵,于是他们创造了“叶音”说(叶xié,同协)即把不和谐的字临时改读某音,以求合撒。

朱熹就是“叶音”说的代表。

(见朱熹《诗集传》他著《诗集传》和《楚辞集注》,都采用这个办法给某些字标音。

王力《诗经韵读》曾经具体地列举《诗集传》中所注叶音的错误,如《召南・行路》二、三章:“谁谓雀无角?何以穿我屋?谁谓女无家,何以速我狱?……谁谓鼠无牙?何以穿我牖?谁谓女无家?何以速我讼”?朱熹在第一个“家”字注“叶音谷”,在第二个“家”字注“叶各空仅(即音公)”。

七、诗经的用韵

《诗经》的用韵《诗经》常见的韵例,韵脚,如韵、韵脚、韵部、阴声韵、阳声韵和入声韵、韵转、叶韵等等,《诗经》三十韵部的排列原则及各韵部之间的关系,先秦古韵的三十部表。

【重点及难点】:韵和韵母、先秦古韵的三十部表、韵转汉语诗歌从一开始就是有韵的。

《诗经》属于古风,[1[1]]不讲究平仄对仗,句式句数自由,但有押韵。

《诗经》305篇,除了《周颂》有8篇诗无韵以外,[2[2]]其余297篇篇篇有韵。

要想了解诗歌的内容,必须要了解它是怎样用韵的。

[3[3]]本节主要探讨《诗经》的韵例及其韵部。

一、基本概念谈到韵例和韵部,首先就必须把韵和韵母分别开来。

因为韵例和韵部都是韵的问题,而不是韵母的问题。

(一)韵母:指一个音节中声母以外的部分,包括韵头、韵腹和韵尾。

韵头:指韵腹之前的高元音或半元音,因常介于声母和韵腹之间,故又称介音或介母。

现代汉语的韵头有[i][u][y]三个,中古汉语的韵头只有[i][u]两个,[y]韵头直到在明代才开始出现。

韵腹:指韵母的主要元音。

中古汉语的韵腹比现代汉语复杂,有些韵腹的差别很小,例如[a]与[ɑ]等。

中古汉语的韵母比现代汉语多得多,韵腹复杂是其中的重要原因之一。

韵尾:韵腹后面的收尾音叫做韵尾,包括母音韵尾和辅音韵尾(鼻辅音或口辅音)两类。

中古汉语的韵尾也比现代汉语复杂,主要表现在辅音韵尾上。

除了[n][?]外,还有[m][p][t][k]四个。

如liang中之iang为韵母,i为韵头,a为韵腹,ng为韵尾。

(二)韵:即韵母中的韵腹和韵尾。

押韵时,有无韵头或韵头是否相同不论。

如《氓》的“怨、岸、宴”等字,韵母分别为üan、an、ian,并不一样,但韵是相同的。

又如《伐檀》中的檀tán、干gān、涟lián、廛chán、貆huán、餐cān,韵头不同,也是可以互相押韵的。

互相押韵的字多放在同样的位置上,这就构成了诗韵。

韵脚:汉语诗韵一般是放在句尾的,所以习惯上叫做韵脚。

音韵常识及诗词格律

音韵常识及诗词格律一音韵学概述1、音韵学音韵学,也叫“声韵学”、“汉语音韵学”,是研究汉语语音古今变化和发展的一门学科。

音韵学的研究对象是古音,古人今天研究古音,只能根据汉字在各自时期的各自读音来研究汉语语音在不同时期的特点,由此了解语音的历史变化与发展。

2、古音韵的历史分期1.上古时期先秦两汉的语音(以诗经为代表)2.中古时期魏晋南北朝至唐宋时期的语音(以陆发言《切韵》音系为代表),现仅存陆发言的残本和北宋陈彭年等编纂的《广韵》3.近古时期元明清时期的语音(以元·周德清的《中原音韵》为代表是现代汉语的直接源头)4.现代时期现代语音(以现代普通话音系为代表)3、古今语音研究的异同:1.共同点:都是以语音为研究对象,且古代的语音是现代语音的源头,对语音的分析都要从结构构成入手。

2.不同点:a.目的不同,现代的语音研究是为了审音、正音、规范语音等;古代音韵的研究是为了解决阅读古书的问题,如古音通假、古书的读音、假借、诗词格律等。

b.研究材料不同,现代有活着的口语材料,古代只有间接的材料,如韵书、韵文、注音等书面材料,这些材料是间接的c.研究方法不同,现代以平面描写为主,古代则更注重纵向表述,古今对比等。

4、音韵学功能1.为了深入了解现代汉语的语音系统2.便于掌握语音演变规律,使语音更加规范化3.利用音韵知识进行方言调查、推广普通话4.可用音韵知识查阅古代的工具书,如《广韵》、《佩文韵府》、《经籍纂诂》、《助字弁略》、《说文通训定声》、《经传释词》等工具书多用音韵编排5.为解读古代文献中的语音问题;如通假字的问题、破读的问题、探讨同源词、古汉语虚词中的通用假借等。

5、可供查阅的音韵书籍1.罗常培《汉语音韵学导论》2.王力《汉语音韵学》3.唐作藩《音韵学教程》4.陈复华《汉语音韵学基础》5.史存直《汉语语音史纲要》6.任铭善《汉语语音史要略》6、关于声母方面的术语1.字母,即声母的代表字。

又称为“声”、“纽”、“声纽”、“音纽”“声类”等名称,所谓“声类”,归纳反切上字的类别就是“声类”;所谓“纽”,即枢纽、关键,古人认为声母是汉字字音的关键和中心。

古汉语通论《诗经》的用韵

第二种是韵母近似通押,例如: 四月秀葽,五月鸣蜩。(《七月》) ——“蜩葽”相押,即幽宵合韵,大 约就是eu押au。

古韵三十部具有很大的普遍性:它 不但适用于《诗经》,而且适用于 同时代的其他诗歌韵文。《楚辞》 在时代上比《诗经》晚了至少二三 百年,在地域上也相差很远,但是, 《楚辞》的用韵和《诗经》基本上 是一致的,只是冬部已经从侵部分 化出来。

名词解释: 叶音法: 为读诗歌押韵临时改变一个字的读音 的注音方法,这是一种应该批判的注 音方法,因为照这样字音随着上下文 变化,所规定的“叶音”是随意的, 不规则的。

《山行》 杜牧

远上寒山石径斜, 白云生处有人家。 停车坐爱枫林晚 , 霜叶红于二月花。

(3)交韵。这是奇句和奇句押韵,偶 句和偶句押韵。如《静女》第三章的 第一句“荑”和第三句“美”押韵, 第二句“异”和第四句“贻”押韵 (见书535页)。交韵不属于换韵。 总之,《诗经》用韵的格式是多样的, 但最主要的格式却是两种:一是隔句 押韵的句尾韵,一是首句入韵而后隔 句押韵的句尾韵。这两种押韵的格式 成了后代诗歌押韵的准绳。

“得”字和“服”字又各自联系其他的 字,这样相互联系,越联越多,就成 为一个相当大的韵部了。这种方法就 叫做“系联法”。清人通过归纳《诗 经》的用韵,发觉同《广韵》的出入 很大,于是打破唐韵的拘束,该合的 合,该分的分,逐步建立了《诗经》 的韵部系统。

有些在《诗经》里没有用作押韵的字, 古音学家又根据先秦别的诗歌韵文和 散文中的韵语和谐声偏旁把它归入韵 部,这样就得出整个先秦古韵。一般 地说,同一谐声偏旁也就同属一个韵 部。例如我们把已知“侧”字属于 “得”“服”一类,那么, “则”“测”也不会属于别的韵部。 但是后起的形声字就不一定能够由此 类推。

上古韵部——精选推荐

上古韵部(周秦韵部)上古韵部:指的主要是后⼈从《诗经》韵脚中分析出来的韵母⼤类,其时代范围就是以《诗经》所涵盖的时代范围为中⼼。

阳声韵 “阳声韵”指以⿐辅⾳―m,―n,―ng等收尾的韵。

阴声韵 “阴声韵”指⽆韵尾,即直接以元⾳收尾的韵。

⼊声韵 “⼊声韵”指以塞⾳―p,―t,―k收尾的韵。

现代普通话-m合并到-n、-ng⾥了,⼊声韵整个就消失了,⼊声基本上只有南⽅⽅⾔⾥还保留上古⼗⼀韵类三⼗韵部表王⼒先秦古韵三⼗部阴声⼊声阳声之职蒸幽觉冬宵药侯屋东鱼铎阳⽀锡耕脂质真微物⽂歌⽉元缉侵叶谈对转对转主要指阴阳对转,就是阴声韵与阳声韵之间相互转变。

从现代语⾳学⾓度分析,属于韵尾的增加或失落。

多数学者把上古⼊声归并在上古阴声韵中,所以⼊声韵与阳声韵、⼊声韵与阴声韵之间的相互转变,也泛称阴阳对转。

旁转旁转指⼀个阴声韵变成另⼀个阴声韵,⼀个阳声韵变成另⼀个阳声韵,⼀个⼊声韵变成另⼀个⼊声韵的情况。

从现代语⾳学⾓度分析,是⼀个⾳节的收尾⾳不变,主元⾳的⾆位⾼低发⽣了变化。

旁对转有时对转和旁转同时发⽣,也就是说,既有韵尾的增加或失落,⼜有⾆位⾼低的变化,通常称这种现象为旁对转。

研究上古韵部的材料和⽅法研究上古韵的材料是《诗经》⼊韵字、上古其他韵⽂⼊韵字和谐声系统,主要⽅法是系联法。

1。

系联《诗经》⼊韵字。

把诗经各章⾥互相押韵的韵脚串联起来,成为⼀个押韵单位。

如果两个押韵单位中有相同的字,那么就把这两个押韵单位合在⼀起,如此可把整个诗经的⼊韵字串联成若⼲个押韵单位,从⽽得出若⼲个韵部。

2。

系联上古其他韵⽂中的⼊韵字。

3。

系联谐声系统。

谐声字的谐声偏旁是表⾳的,⼀般来说,如果谐声偏旁相同,上古韵部就相同。

系联法是⼀种利⽤反切来研究中古汉语声母和韵母类别的⽅法。

它基于这样的前提:反切上字与被切字同声母,反切下字与被切字同韵母和声调,对多组反切反复运⽤系联的规则,就可以把所有字按声母/韵母和声调归成若⼲类,每⼀类字同声母/韵母和声调。

诗经中的用韵

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

(質部)

《靜女》

靜女其姝,俟我於城隅。 愛而不見,搔首踟躕。(侯部) 靜女其孌,貽我彤管。(元部) 彤管有煒,說懌女美。 (煒-微部,美-脂部,合韻) 自牧歸荑,洵美且異。 匪女之為美,美人之貽。 (荑美,脂部);(異-職部,貽-之部,合韻)

《柏舟》 • 泛彼柏舟,在彼中河。髧彼兩髦, 實維我儀。之死矢靡它。(歌部) 母也天只,不諒人只!(真部) 泛彼柏舟,在彼河側。髧彼兩髦, 實維我特。之死矢靡慝。(職部) 母也天只,不諒人只!(真部)

• (二)格律要素: • 1平仄 • “無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。” (杜甫句) • 構成七言律詩的其中一個標準句式: “平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平”。 • 2、押韻

• 3、對仗 • 對仗的要求,相對的兩句必須句式相 同,詞性一致,平仄根據體裁不同也 要符合各自的規律。 • 明月松間照,清泉石上流。(王維) • 花徑不曾緣客掃,蓬門今始為君開。 (杜甫)

• 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,輾轉反側。 (職部) • 现代音 推测古音 结论 • 得 de • 服 fu e/u/? -ek • 侧 ce

• 坎坎伐輻兮,置之河之側兮,河水清且直 猗。不稼不穡,胡取禾三百億兮?不狩不 獵,胡瞻爾庭有縣特兮?彼君子兮,不素 食兮!(職部)《伐檀》 • 碩鼠碩鼠,無食我麥。三歲貫女,莫我肯 德。 逝將去女,適彼樂國。樂國樂國,爰 得我直?(鼠女女,魚部)(麥德國國直, 職部)《硕鼠》

• 唇音:帮 滂 并 明 • 重唇:帮 滂 并 明 • 轻唇:非 敷 奉 微

(二)疊韻 • 1、定義:指兩個字的韻相同。 • 現代的韻母包括韻頭、韻腹、腹尾、聲調。 而這裏的“韻”與之有別:韻只要求韵腹、 韵尾相同,而不区别韵头。 • 2、中古的韻:《廣韻》206韻,韵腹、 韵尾相同,區別聲調,而不区别韵头。

音韵学(三古汉语韵常识第二部分)

“平声者哀而安,上声者厉而举,去声者清而远,入声者直而促。”——元刻 本《玉篇》神珙引唐《元和韵谱》

3、各韵内再根据声母的不同分为若干小韵,小韵内的大字为同音字,双 行小字为字义解释和对该字的反切注音。同一个小韵内的第一个字注 音之后的数字,是该小韵字数的数量,即有多少个同音字。小韵中若 用多音字,则用“又”表示其另外的读音。小韵之间用圆圈隔开。

4、关于“同用”与“独用”:针对作诗押韵而言,“同用”指韵尾相同、 主要元音相近的韵部可以合并到一起押韵;“独用”则是无法和其他 韵部合并,只能独自押韵。哪些韵部可合用、哪些韵部要独用,今人 一般使用清戴震的《考定广韵独用同用四声表》。

“平水韵”虽然产生于宋代,但比较符合唐代格律诗用韵 的实际,容易掌握,因此逐渐成为正统,是宋以来一直到 明清时期人们作格律诗押韵的依据,也是明清科举考试押 韵的依据。

课后:学会查平水韵表,韵母的大致变化

(一)韵尾的变化(导致中古韵母到现代普通话韵母数量大量减少的主要原因)

第七类 歌部[ai]

月部[at]

元部[an]

第八类 脂部[ei]

质部[et]

真部[en]

第九类 微部[əi]

物部[ət]

文部[ən]

第十类

缉部[əp]

侵部[əm]

第十一类

叶部[ap]

谈部[am]

(注:王力先生考订《诗经》时代古韵为十一类二十九部,《楚辞》时

代古韵为三十部;不同研究者对个别韵部及其拟音至今有争议)

1、入声韵(塞音韵尾消失)消失,并入阴声韵

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(二)上古声母考查中几个比较可靠的结论 上古音到底有多少个声母,是哪些声母,目前学术界 还没有形成完全统一的意见,但有几个结论是可靠的,学 术界公认的,必须掌握。 钱大昕提出“古无轻唇”、“古无舌上”,揭开了古 声母 研究的序幕。 以后经过章炳麟、黄侃、曾运乾等继续研究,取得了 令人瞩目的成就,提出了一系列有意义的见解,如“娘日 归泥”,“照二归精、照三归知”,“喻三归匣,喻四归 定” 等。

3、近代音:公元13世纪至19世纪。金 元以后历代建都北京,北方成为文化中 心,以北京语音为标准音的民族共同语逐 渐孕育成长。研究这一时期语音的学科叫 北音学。元人周德清《中原音韵》。 4、现代语音:公元20世纪 (五四)以 后。

三、传统三十六字母

唐末五代的一个和尚守温,用30个汉字代表当 时汉语的30个声母。宋初,有人又增加6个汉字 声母,遂成36声母,每个字代表一个声母。音 韵学上习称“传统36字”母或“守温36字母”。

第六单元古汉语通论

音韵学常识 及《诗经》的用韵

“盖时有古今,地有南北,字有 更革,音有转移,亦势所必至。故 以今音读古之作,不免乖剌而不 入。”

----明· 陈第《毛诗古音考· 自序》

语音与语言的其他要素一样,不断变 化。不过这种变化是缓慢的,要积聚到一 定程度时才能被感知。

一、什么是音韵学

是研究汉语语音在各个历史时期的声、韵、调及 其演变规律的学科。 汉语语音的基本结构单位是音节,每个音节都可 以切分出声、韵、调,所以汉语语音的演变就表 现为声母系统、韵母系统和声调系统的演变,研 究汉语语音就是研究不同历史时期汉语的声母、 韵母和声调系统及其演变规律。

(3)古读 汉代注音方法多用直音法,如果要注明一个汉字的 古代读音,术语就是“古读”。如“古读猪如都”。可 判定 “猪、都”古代同音,即声母zh、d同一。又如“古读 廛如 坛”。(除-涂) (4)声训 用同音字或音近字解释字义,叫声训。如“雅,夏 也。”“邦,封也”。“法,逼也。”这些声训,许多 情况下 声母音应该是相同的。可以据此考求上古音声母。

1、上古音:公元3世纪以前,即先秦至 两汉。研究这一时期语音的学科叫古音学。

2、中古音:公元4世纪至公元12世纪(魏晋南 北朝隋唐宋),也叫韵书时期。这一时期的语音 主要反映在《切韵》系韵书里,所以研究这一时 期的语音主要是依据《切韵》系韵书,因此而形 成的学科叫《切韵》学。与古音学相对,这一学 科也叫今音学。

பைடு நூலகம்

六、调与中古四声

调指声调。现代汉语普通话的声调,指 一个音节内部的音高变化。这样的定义不 能完全适用于中古声调,因为中古有入 声,而现代汉语普通话的声调无入声。

中古四声

唐· 处忠《元和韵谱》: 平声哀而安,上声厉而举,去声哀而远, 入声急而促。

仅凭这样简略的说明,无法构拟中古四 声调值。再加上调值受方音影响很大,调类 相同的字,方音不同,调值迥异。(丽、天)

(一)上古声母——指两汉以前的声母系 统。

上古声母的考求是从清代古音学家钱大昕开始 的,后经过近代国学大师章炳麟、黄侃、曾运乾 等人的考订,王力集大成地解决了上古声纽的问 题,

1、考求上古声母的依据。 考求上古声母,大约有以下四个方面的依据: (1)形声系统 以“工”为声符的字,有:贡、缸、江、杠、功……

二、语音史的分期

现代学者对汉语语音演变的历史做了分期,目 的是在汉语发展史上规定几个具有代表性的共时 语音系统,作为对语音进行研究的共同基础。 比较明确具体地提出汉语语音史分期的有三家 :瑞典学者高本汉,我国学者罗常培和王力。三 家分期大同小异,现多数学者沿用王力的分期。

王力将汉语语音史分为四期:

反切的基本原理:

反切是我国传统注音方法,用两个字拼合成另一个汉 字的读音。 切上字与被切字的声母相同,切下字与被切字的韵母 和声调相同。在拼合过程中上字取声母,舍弃其韵母, 下字取韵母和声调,舍弃其声母。 夲: 土 刀 切。tǔ +dāo→t+āo→tāo

被切字 切上字 切下字

五、韵及相关概念

1、韵 韵这个概念的内涵比较复杂,常见的义项有以 下三种: 其一,相当于今天说的韵母,即一个音节中开 头辅音以外的部分。在做音系研究时,常常称 这样的韵为韵类。比如《广韵》东韵有两个韵 母,也说有两个韵类。

其二,指韵书中把主要元音、收尾音和声调相同的 字归在一起的单位,即韵书中的韵。如《广韵》有 206韵,就是把26194字按主元音、收尾音和声调 是否相同分成的206个单位。

重唇音 帮滂並明 轻唇音 非敷奉微 舌头音 端透定泥 舌上音 知彻澄娘 齿头音 精清从心邪 正齿音 照穿床审禅 牙 音 见溪群疑 喉 音 影晓匣喻 半舌音 来 半齿音 日

传 统 三 十 六 字 母

五音和七音

“五音”和“七音”是古人分析声母发音部位 的术 语,“五音”指唇、舌、齿、牙、喉,到了宋代 又 分出半舌和半齿,合称为“七音”。

编写目的: 一是为研究音韵的人提供一本正音字 典,一是为诗人提供一本检韵的韵书。

根据前一目的,需要讨论语音的古今南北异同,本着 从严从细的原则将具有细微差别的韵全部区分开来,即陆 法言在《序》中所说的“若赏知音,即须轻重有异”,因 论 “南北是非,古今通塞”、“捃选精切,除削疏缓”。因 此全 书分韵有193个之多。 从后一个目的出发,该书允许诗人作诗时将某些音 色接近的韵合并使用,即《序》中所说的“欲广文路,自

中古平上去入四声,现代变成阴阳 上去四声。

1、中古平声字受声母清浊影响,变成阴平、阳 平。清声母字为阴平,浊声母字为阳平。 2、中古上声变成两类,全浊声母变为去声,其 余仍为上声。 3、中古入声变化较复杂,变成阴、阳、上、去 的都有。 中古去声无变化,仍是去声。

七、反切

颜之推《颜氏家训》:“孙叔然创《尔雅音 义》,是汉末人独知反语。”又说“至于魏世, 此 事大行。” “反切之理,上字定其声理,不论其为何韵, 下字定其韵律,不论其为何声。质言之,即上字 只取发声,去其收韵,下字只取收韵,去其发 声。”(见《黄侃论学杂著》,页 ,上海古籍 出版社,1980)

这些被发现的韵书,除故宫博物院所藏的两种《刊 谬补缺切韵》和蒋斧本《唐韵》外,其余均出于敦煌莫 高窟和新疆吐鲁番地带。

为使散失的韵书重归故土,我国学者做了大量工作。 1921年,王国维首先把伦敦所藏的三种《切韵》残卷根据 照片抄录印行。 1925年,北大刘复从巴黎抄回的王仁昫《刊谬补缺切韵》 和两种《切韵》序文编入《敦煌掇琐》。 1936年,刘复、罗常培、魏建功把他们见到的九种《切 韵》、《唐韵》残卷及《广韵》编成《十韵汇编》影印 出版 1955年姜亮夫将自己在国外摹录的27种唐五代韵书及附 录6种编成《瀛涯敦煌韵辑》出版。 1983年,周祖谟将自己从1945年即开始收集、编辑的30种 韵书题为《唐五代韵书集存》,由中华书局影印出版,书 中有详细考释和校记。

(2)异文 后人引用前人的文章语句,某些字与原书 中的字可能不一样,用了另外的字来代替,这 种情况叫做“异文”。异文当然是字形不同, 而 读音相同。由于语音的发展变化,异文也有可 以到后来读音相同。 《诗· 邶风· 谷风》“凡民有丧,匍匐救之。” 《礼记.· 檀弓》引“凡民有丧,扶服救之。” 《孔子家语》引用时,写成“扶伏救之。”

(2) 反切的出现

反切是一种为汉字注音的方法,是用两个汉字 来拼读出一个汉字读音的方法。其原理是:上字 取声母,下字取韵母及声调,即可拼出被注音字 的读音。如: 冬——被切字 都——切上字,冬与都是双声 终——切下字,冬与终叠韵,且声调同

有了反切,人们就能把切下字联系起来,归纳韵 部,韵部的建立就有了可靠的根据,这意味着韵书的产 生为期不远了。 反切不仅有注音的作用,在后来的发展过程中,还 在一定程度上起了统一读音的作用。读书音寄存于反 切,反切又起了统一读书音的作用。 反切出现在先,韵 书随后出现。 戴震《声韵考· 卷一》:“微有韵书,先有反切。韵 书产生之前,反切散见于经传,论韵者博考以成其书, 反切在前,韵书在后也。” 反切是韵书的基础,无反切即无韵书。 出现最早的韵书是公元3世纪魏国李登著的《声 类》,其后,有晋朝吕静的《韵集》。

醢:呼改切。hū+gǎi→h+ǎi→hǎi 晻:乌感切。φū +gǎn→φ+ǎn→ǎn 眷:居倦切。ju+juàn→j+uàn→juàn 悲, 府眉切 fǔ+méi→ f+éi→ bēi 见,古甸切 gǔ+diàn→ g+iàn→ jiàn

八、上古音的声韵调

上古音研究的材料: 上古韵文,主要是《诗经》,还有《说 文》的谐声偏旁、通假、异文、《说文》 重文、汉儒注音、声训材料、古代方言。

唐代,《切韵》被作为科举考试 的标准韵书,其地位得到进一步的 提高,为《切韵》增字作注的人很 多,其中主要的有王仁昫的《刊谬 补缺切韵》、孙愐的《唐韵》及李 舟的《切韵》等。

《切韵》及唐人的增订本在以后很长的时间 里失传了,今天所能看到的是清末以后才陆续从 敦煌石室、新疆吐鲁番及故宫等地发现的,大多 数都是一些残卷。

(3)南北朝时期四声说的创建是韵书产生的重 要条件

韵书是将同韵字编排在一起供写作韵文者查检的字 典。 韵书以声统韵,也就是说韵书的产生必须以声调学 说为基础。 南朝产生了“永明体”诗(永明是齐武帝的年号)。 “永明体”诗的主要特点是讲求声律,如平仄的运用。

2、从《切韵》到《广韵》

A《切韵》是隋朝陆法言等所著。 B 王仁昫(或作王仁煦)的《刊谬补缺切韵》 C《唐韵》,唐孙愐撰,是《切韵》著名增广本之 一,为唐代影响最大的韵书。 D《广韵》是宋朝陈彭年等在《切韵》基础上修订 而成的。全名为《大宋重修广韵》,是中国历史 上最重要的一部韵书,是《切韵》系韵书集大成 的著作。它不仅是中国音韵学的首要研究资料, 而且是考察上古音韵的重要基础;《广韵》还可 以看作字典,在中国语言学史上具有重要意义。