第15课 中外文化交流(学案)

第15课 中外经济文化交流导学案

第15课中外经济文化交流导学案【知识目标】1、知道郑和下西洋、外国贡使制度、传教士与《大清时宪历》的基本概况。

(重点)2、了解明清时期中国与外国经济文化来往的大致路线情况。

3. 了解明清时期的海禁政策(明洪武开始下令,不许民间私自如海通番;永乐以后不太严格;嘉靖时,明廷罢市舶司,封锁港口,销毁船只,禁止下海捕鱼,断绝海上交通;隆庆时,明廷开放海禁,“准贩东西二洋”。

)【知识梳理】概况:1405—1433年间,郑和先后七次下西洋,船队航行于太平洋和印度洋的广大海域之间,到达亚非30多个国家和地区,规模巨大最远郑和下西洋到达非洲东海岸及红海沿岸满载货物馈赠贸路线:从中国东南沿海的刘家港出发,穿越马六甲海峡,横渡印度洋。

意义:郑和远航促进了明朝与亚非国家的经济文化交流。

评价:郑和是我国也是世界历史上伟大的航海家,他7下西洋是世界航海史上的伟大壮举,比欧洲早半个多世纪特点:外国朝贡,中国回赐。

为国朝贡使:衰落:明朝中叶以后。

评价:实质是我国古代王朝大国至上观念的反映来华的时间:开始于明朝万历年间。

来华的目的:在中国境内传教。

外国传教士代表人物:意大利传教士利玛窦是最早来到中国的传教士之一。

《大清时宪历》。

【预习自测】1、从1405—1433年,郑和先后七次率船队出海远航,从中国的东南沿海的出发,穿越,横渡。

最远抵达和到过30多个国家和地区。

2.明朝时,将海洋及沿海各地统称;及统称。

3.郑和远航了。

4.对外国贡品的,以及对贡使附载商货的,加重了明朝的财政负担,明朝以后,外国贡使制度逐渐衰落下去。

5.意大利传教士,是最早来到中国的外国传教士之一。

【拓展练习】1、郑和能够七下西洋的最根本的条件是﹙﹚A、明朝国力雄厚B、船队配有航海图和罗盘针C 明朝航海技术十分先进D、郑和本人具有勇于开拓的精神2、郑和下西洋的出发点与最远到达的地点分别是﹙﹚A、福州印度半岛B、刘家港印度洋上的波斯湾C、福州非洲东海岸和红海沿岸D、刘家港非洲东海岸和红海沿岸3、郑和下西洋的历史意义不包括﹙﹚A、是世界航海史上的壮举B、促进南洋地区社会经济的发展C、促进了明朝对外贸易的繁荣D、加强了中国和亚非各国的友好往来和经济交流。

华师大版-历史-七年级下册--第15课 中外经济文化交流 导学案

第15课 中外经济文化交流一、学习目标、重点、难点◆ 学习目标知道郑和下西洋、外国贡使制度、传教士与《大清时宪历》的基本情况,了解明清时期中国与外国经济文化交流的来往路线的大致情况。

◆ 重难点重点:郑和下西洋的基本路线和意义;外国贡使制度的主要内容;西方传教士对中外文化的贡献,《大清时宪历》的制定。

难点:郑和下西洋是我国航海史上的壮举;外国贡使制度的实质和利弊。

二、知识概览图概况:从1405—1433年,郑和先后七次下西洋,船队航行于太平洋和印度洋的广大海域之间,到达亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸基本航线:是从中国东南沿海的刘家港出发,穿越马六甲海峡,横渡印度洋意义:郑和的远航,促进了明朝与亚非国家的经济文化交流评价:郑和是我国也是世界历史上的伟大的航海家,他七次下西洋是世界航海史上的伟大壮举。

比欧洲航海家的远洋航行要早半个多世纪 特点:国朝贡,中国回赐衰落:明中叶以后评价:实质是中国古代王朝大国至上观念的切实反映来华的时间:开始于明朝万历年间来华的目的:在中国境内传教代表人物:意大利传教士利玛窦,是最早来到中国的外国传教士之一《大清时宪历》三、新课导引亚非许多国家和地区,至今还保存着不少同郑和有关的遗迹。

比如,印度尼西亚有个港口城市叫三宝垄,附近的山上有个三宝洞,洞中有郑和塑像。

马来西亚有座三宝山,山下有座三宝井,井旁有三宝亭,亭内供奉着郑和神主。

印度有三宝石刻雕像。

在非洲东岸的索马里,有个中国村又名郑和屯。

上述都是郑和或他的船队到过的地方。

像印度尼西亚的三宝垄市,郑和远航时曾在此登陆暂住。

那儿原本一片荒凉,后来的华侨却因郑和来过就定居在这里,逐渐形成兴旺的海港。

每年在郑和登陆的日子,华侨都在这儿举行盛大游行,锣鼓喧天,龙狮狂舞,洋溢着节日气氛,以示对郑和的纪念。

〔思考讨论〕 郑和是怎样远航的?在明朝的中外关系中,还发生过哪些重大事件?四、教材精华中外经济文化交流 郑和下西洋 中外经济文化交流外国贡使 传教土知识点l郑和下西洋概况从1405—1433年,郑和先后七次下西洋,船队航行于太平洋和印度洋的广大海域之间,28年之中,到过亚非30多个国家和地区。

华师大版-历史-七年级下册-第15课 中外经济文化交流 导学案

A.丝绸之路的开辟B.指南ห้องสมุดไป่ตู้的应用

C.同亚非各国的友好往来D.勇敢顽强的精神

七年级历史学科导学案

执 笔:

审核 :

审批:

学 学案编号:

授课人:

授课时间:

姓名: 班级: 组名:

课题:第15课中外经济文化交流课型:新授课课时:2课时

教师复备栏

或学生笔记栏

【学习目标】

1、知道明朝时期郑和下西洋的基本史实概况

2、了解外国贡使制度及贡使制度的没落

3、知道传教士利玛窦及《大清时宪历》

4、了解明清时期中国与外国经济文化交流的来往路线的大致情况

A.南京B.广州C.刘家港D.泉州

4.郑和下西洋先后到过多少个国家和地区( )

A.10多个B.20多个C.30多个D.50多个

5.下列关于郑和下西洋的叙述,错误的是( )

A.最远到达大西洋沿岸B.先后七下西洋,经过20多年

C.第一次从刘家港出发D.目的是为加强同海外的联系

6.明成祖命郑和出使西洋的主要目的有( )

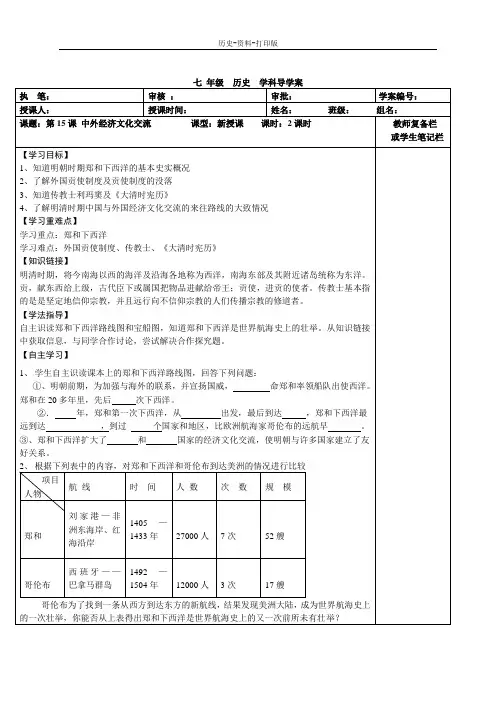

.年,郑和第一次下西洋,从出发,最后到达,郑和下西洋最远到达,到过个国家和地区,比欧洲航海家哥伦布的远航早。

、郑和下西洋扩大了和国家的经济文化交流,使明朝与许多国家建立了友好关系。

第15课《中外经济文化交流》说课教案

第15课《中外经济文化交流》说课教案今天我说的课题是《中外经济文化交流》,教材内容在新编初中历史课程第二册第十五课。

首先谈一下我对教材的认识:一、教材分析:《中外经济文化交流》是中国历史第二册第三单元中的一课。

它在本单元中占有重要地位,介绍了明清时期我国的对外关系,重点是中外经济文化方面的交流。

一方面介绍中国古代著名航海家郑和下西洋,另一方面,又介绍涌进来的大量外国贡使和西方传教士,由此形成了中外交往的活跃局面;并且教材内容也体现了本套课程编写思想的转变——从便于教向便于学的教育思想的转变,让学生在学习过程中自主学习与探究,得出结论。

二、学生情况分析:学生在前面已接触过中外交流的历史,基本掌握了记忆、分析、比较等历史学习的基本技能和方法,但还有待于进一步提高。

同时初中一年级学生的生理心理特点及知识水平决定了他们易于形成对事物的感性认识,并且对事物的认识开始由感性阶段向理性阶段过渡。

三、教学目标:依据《课程标准》的要求,结合教材及其学生的特点,制定以下教学目标:1、知识目标:了解郑和下西洋的过程,郑和远航的重大意义,外国贡使与明朝的关系,西方传教士来华传教及《大清时宪历》等基本史实。

2、能力目标:通过本课学习,培养学生的识图能力、观察和分析图片及史料的能力。

通过分析传教士来华的作用,培养学生综合分析历史问题的能力。

3、情感态度与价值观目标:通过郑和远航的盛况所体现的我国古代造船业、航海技术在世界的先进地位,以及郑和远航增进我国同亚非各国的友谊这些史实,增加学生的民族自信心和自豪感。

通过对郑和下西洋等事件的学习,除可向学生进行传统的爱国主义教育外,还可引导学生发现郑和这位历史人物的人格魅力,帮助学生形成正确的人生观和健全的人格。

四、教学重点、难点:根据以上对教材、学生实际情况和教学目标的分析,我确定了如下重点和难点。

1、郑和下西洋重点2、传教士与《大清时宪历》难点:外国贡使。

五、教学方法及教学手段:为适应当今历史课程改革的需要,在课改基本理念的指导下,我主要采用以下教学方法:1、采用自学研讨式教学法为主,结合纲要图示法、阅读分析、模拟表演及讲解法。

华师大版历史第二册《中外文化交流》word教案

第十五课中外文化交流一、丝绸之路的全盛(一)P59——P60/1。

1、教学目标:(1)知识与技能:知道唐朝在西部疆域设置安西都护府与北庭都护府,保障丝绸之路的安全;粟特人是沟通东西经济和文化的重要媒介。

(2)过程与方法:通过阐释、解读资料或习题、朗读课文或习题、讨论、师生互动等教学过程,理解安西都护府和碑亭都护府的设置,对于丝绸之路的繁盛的作用;探索设置安西都护府和碑亭都护府的历史背景;拓展对粟特人的了解;探讨解答特定的习题。

(3)情感态度价值观:用安西都护府和碑亭都护府的历史背景及其对于丝绸之路的作用、粟特人的概况等素材,启迪学生的心智,开阔视野增强历史意识,提升运用事物联系的辩证法探究问题的能力;增强解题的信心。

2、操作程序(安先后次序排列):(1)全体朗读——分句个别朗读:P59。

(2)破解习题——《一课一练》/P54/三、/8。

①优秀学生朗读——特殊学生(二、三位)朗读:资料。

②教师解读问题:(1)、(2)、(3)。

③普通学生解答习题——特殊学生重复解答习题:(1)、(2)、(3)。

(3)对教材的在处理:P59——P60/1。

①划重点。

②阐释:探索设置安西都护府和碑亭都护府的历史背景;拓展对粟特人的了解。

(使用PPT、课文地图)3、简单小结:(略)(二):P60/2——P61。

(图文并用)1、教学目标:(1)知识与技能:知道通过丝绸之路,东西文化不断交流;佛教传入中国后逐渐本土化;长安是当时东西文化交流的国际大都市会。

(2)过程与方法:通过朗读、阐释、体会与欣赏、划重点、讨论等教学过程,使学生在全面认识唐朝文化概况的基础上,理解中国化的佛教对中国本土文化产生了深远的影响;中国文化以亚洲诸国为中介,与世界文化进行了交流与融合。

(3)情感态度价值观:以中西文化交流的内容及其典型成果——长安城及其盛况,陶冶学生的民族自豪感、增强以爱国主义为核心的民族精神,开拓国际视野,培养海纳百川的气度与胸怀。

第15课 中外文化交流

第15课中外文化交流一、教学目的(一)、知识与技能知道丝绸之路开通的渊源;知道唐朝丝绸之路全盛的原因及其基本概况;知道东亚文化圈的概念;知道唐朝与日、新罗的交往及其与日、新罗等国文化的互动融会。

(二)、能力与方法通过对探索与争鸣的讨论,使学生能够学会一定的分析能力。

(三)、情感态度与价值观通过本课学习,使我们认为唐朝首都长安不仅是全国的政治、经济、文化中心,也是举世闻名的国际大都市。

通过本课学习,使我们认为只有采取宽容开放的政策,才能推动国家的繁荣和发展。

二、重点难点重点:丝绸之路的全盛与东亚文化圈难点:丝绸之路全盛的原因三、教学过程破题:1、文化的内涵是什么?文化的内涵:人类创造的物质财富和精神财富的总和,指社会意识形态,以及与之相适应的制度和组织机构,泛指一般知识。

2、中外文化交流的特点是什么?互动性,相互渗透。

导入:古代中国与西方经济、文化交流的主要通道是什么?丝绸之路(一)丝绸之路的全盛1.丝绸之路的由来:丝绸之路是由张骞出使西域而开通的。

插图《张骞出使西域》《张骞出使路线图》丝绸之路(the Silk Road;the Silk Route),亦称丝路。

是指西汉(前202年—138年)时,由张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。

因为由这条路西运的货物中以丝绸制品的影响最大,故得此名。

插图《丝绸之路线路图》其基本走向定于两汉时期,包括南道、中道、北道三条路线。

2.丝绸之路的用途与作用(1)用途:连接中国与中亚、南亚、西亚以及欧洲、北非的陆路通道,(2)作用:不但中国文化以亚洲诸国为中介,与世界文化进行了交流与融合,而且对于东西方之间的商品贸易、政治往来、文化交流起了重要的作用。

3.丝绸之路在唐朝达到全盛(1)全盛的原因问题:丝绸之路在唐朝达到全盛的原因是什么?插图《唐朝疆域图》A.唐朝西部疆域的拓展使丝绸之路的交通更加安全畅通唐朝西部疆域的拓展超过汉朝,设有安西都护府(640年唐太宗设立,治所原先在西州今吐鲁番,后迁只龟兹)与北庭都护府(702年武则天于庭州置北庭都护府属于安西都护府。

七年级历史下册 第15课 中外经济文化交流导学案 华东师大版

第15课中外经济文化交流班级:组别:某某:组内评价:教师评价【认定目标】﹙心中有目标,你就会走向成功!﹚1、概述X和下西洋的史实,知道X和下西洋是世界航海史上的伟大壮举。

2、知道外国贡使制度、传教士与《大清时宪历》的基本概况。

【预习检测】(请认真阅读本课内容,自主完成下列知识梳理)1、X和下西洋(1405—1433):(1)明朝初年,明政府为什么能够七次派X和下西洋?X和的船队进行远洋航行的条件有哪些?(2)下面的航行图有些模糊,请你标出X和远航经过的两大洋,最远到达的地区。

(3)X和下西洋起到了什么积极作用?(4)X和下西洋的最终结果如何?为什么会出现这样的结果?【共同探究】(不依附、不从众,让独立思考成为习惯)1、明朝与外国贸易的主要形式是什么?其特点有哪些?结果怎样?为什么?2、传教士来华目的、经过、两个代表人物分别是什么?你知道传教士为什么带来西方科技文化知识呢?【拓展练习】(让我想一想,请相信我,我肯定会做出来的!)1、X和能够七下西洋的最根本的条件是﹙﹚A、明朝国力雄厚B、船队配有航海图和罗盘针C 、明朝航海技术十分先进 D、X和本人具有勇于开拓的精神2、X和下西洋的出发点与最远到达的地点分别是﹙﹚A、某某印度半岛B、X家港印度洋上的波斯湾C、某某非洲东海岸和红海沿岸D、X家港非洲东海岸和红海沿岸3、整和下西洋的历史意义不包括﹙﹚A、是世界航海史上的壮举B、促进南洋地区社会经济的发展C、促进了明朝对外贸易的繁荣D、加强了中国和亚非各国的友好往来和经济交流1、读“X和下西洋航线图”回答:(1)从图中标出X和下西洋的出发点和最远到达的地区。

(2)沿着X和的船队远航路线,做一次畅游,看一看看一看能到达今天的哪些国家?比一比谁到达的国家多。

(3)X和下西洋对当时我国的经济发展产生了什么影响?(4)X和下西洋后,中国古代的对外交往日益减少。

到清代统治者对外交往长期实行什么政策?。

初中二年级语文教案中外文化交流

初中二年级语文教案中外文化交流一、教学目标1. 了解中外文化交流的重要性和意义;2. 掌握几种中外文化交流的方式;3. 培养学生的跨文化交流能力。

二、教学内容1. 中外文化交流的概念和定义;2. 中外文化交流的方式和途径;3. 中外文化交流的实例分析。

三、教学过程【导入】1. 创设情境引入话题老师播放一段国外留学生互动视频,引起学生的兴趣和好奇心。

2. 导入主题老师提问:“你们有没有和外国友人交流的经历?你们觉得中外文化交流对我们有什么影响?”鼓励学生积极参与讨论,引导他们认识到中外文化交流的重要性。

【讲解】1. 什么是中外文化交流?向学生解释中外文化交流的定义和概念,并简要介绍中外文化交流的意义。

2. 中外文化交流的方式和途径(1)学习其他国家的语言(2)参观和交流(3)互联网和社交媒体(4)国际交流项目【实践】1. 分组活动:中外文化交流实例分享将学生分成小组,让每个小组选择一种中外文化交流方式进行研究,并准备成果汇报。

鼓励学生展示他们的研究成果,分享中外文化交流的实例。

2. 学生展示与反思每个小组派代表进行成果汇报,其他同学进行评论和提问。

让学生思考自己在中外文化交流中可能遇到的问题,以及如何提高跨文化交流能力。

【总结】教师对本节课的主要内容进行总结,并再次强调中外文化交流的重要性和意义。

鼓励学生在日常生活中积极参与到中外文化交流中。

【拓展】推荐一些有关国际交流的电视节目、书籍或网站,以供学生自主学习和参考。

四、教学反思本教案通过导入活动、讲解、实践和总结等环节,设计合理的教学过程,帮助学生全面了解中外文化交流的重要性,并掌握几种中外文化交流的方式。

同时,通过小组活动的安排,激发学生的学习热情,培养他们的合作精神和跨文化交流能力。

华师大版历史七年级上册第15课《汉朝的中外交流》教学设计

华师大版历史七年级上册第15课《汉朝的中外交流》教学设计一. 教材分析本课为华师大版历史七年级上册第15课《汉朝的中外交流》,主要讲述了汉朝时期中国与外部国家的交流情况。

教材内容主要包括:张骞出使西域,开辟丝绸之路;汉朝与匈奴的战争;汉朝与西域各国的交流;朝鲜、越南等周边国家的汉化过程。

通过本课的学习,使学生了解汉朝时期的中外交流情况,培养学生的爱国情怀和历史责任感。

二. 学情分析七年级的学生已经具备一定的历史知识基础,对于中外交流有了一定的了解。

但学生对于汉朝时期的中外交流具体情况,可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生了解汉朝时期中外交流的特点和影响,激发学生的学习兴趣,提高历史素养。

三. 教学目标1.知识与技能:了解汉朝时期中外交流的主要情况,掌握张骞出使西域、汉朝与匈奴的战争、汉朝与西域各国的交流等史实。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,分析汉朝时期中外交流的特点和影响。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、自豪自豪的历史情感,增强民族凝聚力,提高历史责任感。

四. 教学重难点1.重点:汉朝时期中外交流的主要情况。

2.难点:汉朝时期中外交流的特点和影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、地图、视频等素材,创设生动的历史情境,引导学生身临其境,感受汉朝时期的中外交流。

2.问题驱动法:设置一系列问题,引导学生思考和探讨,激发学生的学习兴趣和求知欲。

3.合作学习法:学生进行小组讨论和合作,培养学生的团队协作能力和历史分析能力。

六. 教学准备1.教材:华师大版历史七年级上册。

2.课件:制作相关课件,包括图片、地图、视频等素材。

3.学具:准备相关历史资料,如书籍、论文等,以便学生在课堂上查阅和参考。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示汉朝时期的地图,引导学生关注汉朝与周边国家的地理位置关系。

然后提问:“你们认为汉朝时期的中外交流会有哪些影响?”让学生思考并发表自己的观点。

七年级历史下册 第15课 中外经济文化交学案 华东师大版 (1)

中外经济文化交流学案学习目标一、概述郑和下西洋的史实(时刻,线路,规模,次数,作用),明白郑和下西洋是世界航海史上的伟大壮举。

二、明白外国贡使制度、布道士与《大清时宪历》的大体概况。

知识链接明清时期,将今南海以西的海洋及沿海各地称为西洋,南海东部及其周围诸岛统称为东洋。

贡,献东西给上级,古代臣下或属国把物品进献给帝王;贡使,进贡的使者。

布道士大体指的是是坚决地信仰宗教,而且远行向不信仰宗教的人们传播宗教的修道者。

一、温故互查:(同桌互查)汉唐时期哪些事件增进了中外经济文化交流?二、自主学习(学生自己看书完成学案,将重点知识在书上勾画出来,可不能的以组交流。

)一、郑和下西洋:1)明代的“西洋”指哪里?(看讲义注释)2)阅读讲义和材料:材料一:"皇上命和等帅官校旗军数万人,乘巨舶百余艘,因此宣德化而柔远人也",材料二:据《明史》记载:(郑和下西洋)“欲耀兵异域,示中国强盛。

”材料三:"成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,命和等通使西洋"。

(惠帝即建文帝)结合材料回答:郑和下西洋的目的是什么?3)读《郑和下西洋线路图》并结合讲义内容,填写以下表格:2、外国贡使5)、明代与外国贸易的要紧形式是制度。

6)、外国贡使制度有什么特点?①对外国的朝贡,中国以()方式来进行的。

②对海外诸国的朝贡是有()。

③明代的回赐是()所同意的贡物,并对()进行()收购。

7)、外国贡使制度的衰落缘故有哪些?3、布道士与《大清时宪历》8)、布道士何时开始来到中国?何时纷纷来华?9)、布道士来华的目的是什么?他们采纳哪些有效方式?谁是典型的代表?10、《大清时宪历》是以主持修订的新历法为基础;这部历法的制定者是布道士等人;帝予以承认和公布。

三、合作探讨展现交流:(以组讨论,归纳总结)1、郑和什么缘故能成功远洋?:二、依照以下表中的内容,对郑和下西洋和哥伦布抵达美洲的情形进行比较,郑和下西洋有何特点?开放题:(1)今年是纪念郑和开始下西洋多少周年?(2)你明白欧洲新航线是谁开辟的吗?郑和下西洋比他抵达美洲早了多青年你还明白哪些航海家?四、巩固练习识记本课知识点五、课堂检测:来试试吧!!!课堂检测:一、郑和下西洋第一次的时刻是:()A.1368年B.1405年C.1433D.1442二、明代政府派郑和出使西洋的目的是:()A.对外入侵扩张B.学习外国的技C.增强同海外各国的联系D.开辟新航线3、郑和能够七下西洋的最全然的条件是﹙﹚A、明代国力雄厚B、船队配有航海图和罗盘针C 、明代航海技术十分先进D、郑和本人具有勇于开拓的精神4.以下关于郑和下西洋的表达,错误的选项是( )A.最远抵达大西洋沿岸B.前后七下西洋,通过20连年C.第一次从刘家港动身D.目的是为增强同海外的联系五、郑和下西洋的起点与最远抵达的地址别离是﹙﹚A、福州印度半岛B、刘家港印度洋上的波斯湾C、福州非洲东海岸和红海沿岸D、刘家港非洲东海岸和红海沿岸六、(创新题)郑和下西洋的大体线路中正确的选项是()A.刘家港——马六甲海峡——印度洋 B.刘家港——英吉利海峡——印度洋C.刘家港——马六甲海峡——大西洋D.刘家港——英吉利海峡——大西洋7、耶稣会布道士开始到中国布道是在()A.明代洪武年间 B.明代永乐年间 C.明代嘉靖年间 D.明代万历年间八、清朝初年,德国布道士出掌钦天监,制定了()A.《大清时宪历》B.《大统历》C.《坤舆万国全图》D.《大明历》九、六百连年前,郑和率领庞大的船队出航,不管白天、黑夜、阴雨、大雾,船队都不迷失方向,最后成功抵达西洋的一些地址。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第15课中外文化交流学案

一、学习目标

识记:①知道丝绸之路;

②遣唐使;

理解:理解丝绸之路在唐朝全盛的意义

二、学习重点与难点:

1、重点:唐朝时期中外文化交流

三、学习过程:

(一)、阅读教材59-63页,完成下列问题(知识整理)

一、丝绸之路的全盛★:

探究1:想一想,丝绸之路的开通最早应始于何时?是谁又是因何原因而开通的?

客观上起到了怎样的历史影响?

探究2:参考并阅读相应地图册,想一想,隋唐时期的丝绸之路与秦汉时期的丝绸之路相比,进入全盛阶段,那么你认为此时的全盛阶段应该表现在哪些方面呢?

思考1:请结合教材60—61页的插图及材料,说说唐朝时期中外交往的盛况。

思考2:参考教材第59页的【读图学史】,观察相应的丝绸之路走向示意图,描述这条道路的大郅走向,并分析唐朝丝绸之路臻于全盛的原因、作用以及意义。

探究3:拓展思维,你认为丝绸之路仅仅是一种地域之间的联系和物品上的交流吗?

如果不是,那么你认为它从本质上反映了一种什么样的历史实质现象?而这种历

史现象又是基于什么原因而出现的?这种现象对于丰富中华文化将会起到怎样

的历史影响?

二、东亚文化圈

1、东亚:指的是亚洲东部的中国、朝鲜和日本。

2、东亚文化圈:形成于唐朝、延续至19世纪西方影响进入之前。

由于大唐盛世,国力强

大,中国文化辐射与整个东亚地区,使东亚各国形成以中国本土为地理中

心,以中国文化为轴心的东亚文化圈,也称汉字文化圈或是儒家文化圈。

思考3:请阅读教材第62—63页,分析思考大唐中国文化的辐射途径、辐射内容、以及如何看待这种辐射?

辐射途径:

主要是通过日本和朝鲜的使者预计留学生积极传播和仿效。

朝鲜到中国学习者先

后多达2000多人;日本先后派出十多次遣唐使,随行的还有留学生和学问僧,

多时一次达五六百人。

辐射内容:

政治制度(三省六部制、科举制、特唐朝法律)、儒学(以儒家经典为教科书)、

汉字(以汉字为蓝本分别创造了朝鲜和日本文字)、中国化佛教(佛教以中国为

母教)、建筑(日本的奈良仿照长安)、生活习性(唐服影响下的日本和服、茶道

等)、天文历法(唐历);

辐射特点:

在东亚文化圈内,居于优势地位的唐文化具有很强的吸引力和辐射力,因此,广

泛摄取唐文化是其他东亚国家的主流倾向。

不过,日本、朝鲜在吸纳唐文化时,

非常注意保持主体的选择性,通过或咀嚼、消化,进而创新,以实现本土化,并

且反过来也对中国文化产生了一定影响。

由此可见,在这一基础上构造起来的东亚文化圈实际上是一个多样统一、交相互动的文化有机体。

关于遣唐使★

探究4:想一想,遣唐使指的是什么?遣唐使这种历史现象的出现,从中国和日本的角度而言,各反映了什么样的实质性问题?从本质上它反映了大唐文化的什

么特点?同时,这种文化对日本大和民族的同化性又将对日本的近现代文化

发展产生了怎么样的厚重影响?

3、唐文化的地位:宽容开放、博大恢弘的世界深远影响

4、唐文化的特色:吸收、融会外域文化,辐射传播儒家文化。

探究5:联系对比,丝绸之路与东亚文化圈的出现从本质上反映了什么样的历史文化现象?同时,这种现象的出现对其相应的受益者各产生了什么样的影响?

思考4:通过本课所学,想一想,对我们今天进行社会主义精神文明建设有何借鉴意义?

我们硬挨付诸怎样的行动?

【收获与反思】

只有民族的才是世界的,这句话成为当今世界人们的共识。

在个民族的交流交流交融过程

中,一是应学习和引进其他民族的先进文化与长处,二是应将其他民族的先进文化与长处融合到自身的文化中去,从而既保持传统文化,又形成适合自身发展以及能够持续发展的先进文化。

【拓展与阅读】

从公元七世纪初至九世纪末约两个半世纪里,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出十几次遣唐使团。

其次数之多、规模之大、时间之久、内容之丰富,可谓中日文化交流史上的空前盛举。

遣唐使对推动日本社会的发展和促进中日友好交流做出了巨大贡献,结出了丰硕的果实,成为中日文化交流的第一次高潮。

遣唐使路线:遣唐使在难波(今日本大阪)登舟﹐通过濑户内海﹐从博多(今日本福冈)出发。

从 7世纪30年代到70年代﹐约四十年间﹐航线采取北路﹐即沿朝鲜半岛西岸北行﹐再

沿辽东半岛南岸西行﹐跨过渤海﹐在山东半岛登陆﹐再由陆路西赴洛阳﹑长安。

这

条航线大部分是沿海岸航行﹐比较安全﹐船只遇难情况较少。

遣唐使目的:遣唐使的目的在于向中国学习﹐吸取唐朝文化﹐因而很重视使团人员的选拔﹐特别是大使﹑副使﹑判官﹑录事等官员。

遣唐使大量输入中国经史子集各类典籍﹐中国文化

风靡日本封建社会上层﹐渗透到思想﹑文学﹑艺术﹑风俗习惯等各个方面。

正仓院所

藏大量唐代文物﹐是遣唐使输入的中国物质文化。

遣唐使对唐的赠品﹐和唐朝的答礼

﹐实际是两国之间互通有无的贸易。

遣唐使团规模:遣唐使团的规模初期约一、二百人,仅一、二艘船,到中、后期规模庞大,一般约五百余人,四艘船,最多是838年第十八次竟达651人。

使团成员包括大使、

副使及判官、录事等官员,还有文书、医生、翻译、画师、乐师等各类随员和工

匠水手。

此外,每次还带有若干名留学生和学问僧。

遣唐使的贡献:逍唐使的贡献首先是引进唐朝典章律令,推动日本社会制度的革新。

遣唐便在长安如饥似渴地考察学习,博览群书,回国后参与枢要,仿行唐制,如“大宝法令”

即以唐代律令为规范制定的。

还仿效唐朝教育制度,开设各类学校教授汉学,培番

人才。

818年,嵯峨天皇根据遣唐使菅啻原清公的建议,下诏改走礼仪,并命“男

女衣服皆依唐制”(《大日本史》卷123)连历法、节令、习俗也尽量仿效中国。

其次是汲取盛唐文化,提高日本文化艺术水平。

遣唐使每次携回大量汉籍佛经,朝野上下竞相赞写唐诗汉文,白居易等唐代著名诗人的诗集在日本广泛流传。

留唐

学生僧人还借用汉字偏旁或草体创造出日本的假名文字。

遣唐使还输入唐朝书法、

绘画、雕塑、音乐、舞蹈等艺术,经过消化改造,融为日本民族文化。

甚至围棋等技艺和相扑、马球等体育活动也是从唐朝传入的。

遣唐使团中常有日本画师、乐师以至围棋高手赴唐访师学艺、观摩比赛。