电解质及其电离教案(打印)

电解质及其电离-教学设计

分组探究实验准备和多媒体课件。

教学过程

教学环节

教师

活动

学生

活动

设计

意图

导

入

[情景导入]

[网上截图](有网友问):为什么我的惠普笔记本在我流了手汗和洗了澡之后,按方向键会触电?疼死了,发麻。

学生很高兴看到生活与化学的结合,学生分析原因.

从学生熟悉的导电性实验引入,学生易于接受。

新

【板书】第二章第二节第一课时

是非电解质有;

能导电的有;_

电解质:

3、4、7、9、

10

非电解质:5、

8

能导电的:

1、2、10

学生通过练习,学会判断电解质和非电解质,发现规律。

练习总

结

【归纳】

酸碱盐以及部分金属氧化物属于电解质,非金属氧化物、大部分有既无属于非电解质。

锻炼学生的观察与归纳总结能力。

学生汇报

本节课你有哪些收获?

学生发言

离子,是电解质,能导电

总结本课时

教学内容,

教师总

结

其实化学与我们的生活息息相关,只要同学们用心的去观察与感受,会发现更多的非常有意思的化学小知识蕴含在我们的生活中,在这里也预祝同学们在今后的化学学习中能够收获更多!

板书设计

第二节电解质

一、电离

电离:像氯化钠这样溶解于水或受热熔化时,离解成能够自由移动的离子的过程称为电离。

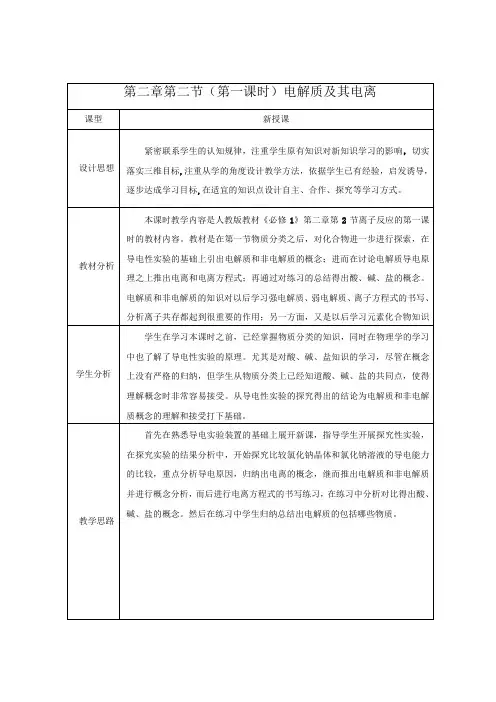

教学思路

首先在熟悉导电实验装置的基础上展开新课,指导学生开展探究性实验,在探究实验的结果分析中,开始探究比较氯化钠晶体和氯化钠溶液的导电能力的比较,重点分析导电原因,归纳出电离的概念,继而推出电解质和非电解质并进行概念分析,而后进行电离方程式的书写练习,在练习中分析对比得出酸、碱、盐的概念。然后在练习中学生归纳总结出电解质的包括哪些物质。

化学《电解质及其电离》教案

2、电离定义:

3、店里的表示(电离方程式):

4、电解质电离的条件:

【当堂训练】

分层训练P99 1—10

教学反思

板书设计

二、出示学习目标:时间---

1、能说出电离、电解质、非电解质的含义

2、能列举常见的电解质与非电解质

3、能写出常见物质的电离方程式

三、出示自学指导:时间---

阅读课本51-54页内容,完成创新设计P33微判断。

根据电解质、非电解质定义,预测氯化钠在固体、熔融状态、水溶液中能否导电,他们导电的原因是什么?练习几种物质的电离方程式。

教学

目标

1、了解电离、电解质、非电解质的含义

2、能列举常见的电解质与非电解质

重难点

1、会判断电解质、非电解质。

2、学会电离方程式的书写。

授课流程、内容、时间

双边活动

设计意图

一、引入:时间---

根据物理上的导电性实验,将物体分为导体和绝缘体;化学上,根据化合物在水溶液或熔融状态下能否导电,可以将化合物分为电解质和非电解质。

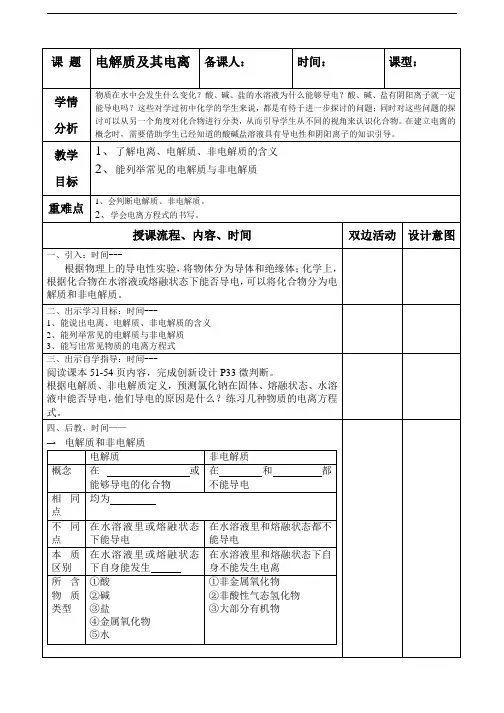

课题

电解质及其电离

备课人:

时间:

课型:

学情

分析

物质在水中会发生什么变化?酸、碱、盐的水溶液为什么能够导电?酸、碱、盐有阴阳离子就一定能导电吗?这些对学过初中化学的学生来说,都是有待于进一步探讨的问题;同时对这些问题的探讨可以从另一个角度对化合物进行分类,从而引导学生从不同的视角来认识化合物。在建立电离的概念时,需要借助学生已经知道的酸碱盐溶液具有导电性和阴阳离子的知识引导。

③大部分有机物

【交流研讨】

1.金属是电解质吗?它们导电的原因是什么?

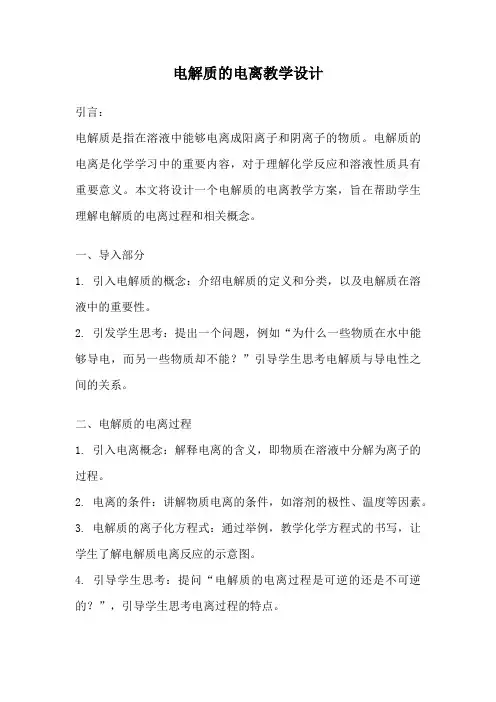

电解质的电离教学设计

电解质的电离教学设计引言:电解质是指在溶液中能够电离成阳离子和阴离子的物质。

电解质的电离是化学学习中的重要内容,对于理解化学反应和溶液性质具有重要意义。

本文将设计一个电解质的电离教学方案,旨在帮助学生理解电解质的电离过程和相关概念。

一、导入部分1. 引入电解质的概念:介绍电解质的定义和分类,以及电解质在溶液中的重要性。

2. 引发学生思考:提出一个问题,例如“为什么一些物质在水中能够导电,而另一些物质却不能?”引导学生思考电解质与导电性之间的关系。

二、电解质的电离过程1. 引入电离概念:解释电离的含义,即物质在溶液中分解为离子的过程。

2. 电离的条件:讲解物质电离的条件,如溶剂的极性、温度等因素。

3. 电解质的离子化方程式:通过举例,教学化学方程式的书写,让学生了解电解质电离反应的示意图。

4. 引导学生思考:提问“电解质的电离过程是可逆的还是不可逆的?”,引导学生思考电离过程的特点。

三、电解质的离子浓度1. 引入离子浓度概念:解释离子浓度的含义,即单位体积溶液中离子的数量。

2. 离子浓度的计算:介绍如何计算溶液中的离子浓度,包括摩尔浓度和摩尔分数。

3. 离子浓度的影响因素:讨论影响离子浓度的因素,如溶质的量、溶液的体积等。

4. 实例演练:通过实际例子,引导学生计算离子浓度,并分析离子浓度与电解质导电性的关系。

四、电解质的电导率1. 引入电导率概念:解释电导率的含义,即溶液中电流通过的能力。

2. 电导率的计算:介绍如何计算溶液的电导率,包括电导率的定义和计算公式。

3. 影响电导率的因素:讨论影响电导率的因素,如溶液浓度、离子电荷等。

4. 实验演示:设计一个简单的电导率实验,让学生通过测量电流和电压来计算电导率,并分析不同电解质的电导率差异。

五、电解质的应用1. 生活中的电解质:介绍生活中常见的电解质,如食盐、酸碱溶液等。

2. 电解质在电解中的应用:讲解电解质在电解过程中的重要作用,如电镀、电解水等。

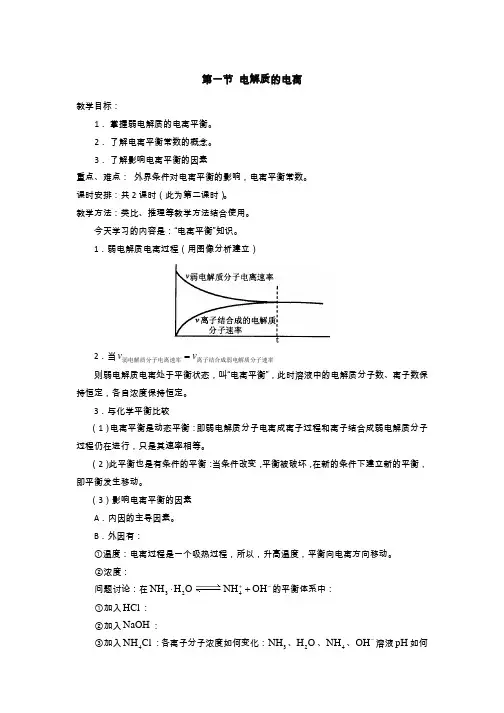

教案电解质的电离

第一节 电解质的电离教学目标:1. 掌握弱电解质的电离平衡。

2. 了解电离平衡常数的概念。

3. 了解影响电离平衡的因素重点、难点: 外界条件对电离平衡的影响,电离平衡常数。

课时安排:共2课时(此为第二课时)。

教学方法:类比、推理等教学方法结合使用。

今天学习的内容是:“电离平衡”知识。

1.弱电解质电离过程(用图像分析建立)2.当则弱电解质电离处于平衡状态,叫“电离平衡”,此时溶液中的电解质分子数、离子数保持恒定,各自浓度保持恒定。

3.与化学平衡比较(1)电离平衡是动态平衡:即弱电解质分子电离成离子过程和离子结合成弱电解质分子过程仍在进行,只是其速率相等。

(2)此平衡也是有条件的平衡:当条件改变,平衡被破坏,在新的条件下建立新的平衡,即平衡发生移动。

(3)影响电离平衡的因素A .内因的主导因素。

B .外因有:①温度:电离过程是一个吸热过程,所以,升高温度,平衡向电离方向移动。

②浓度:问题讨论:在的平衡体系中:①加入: ②加入:③加入:各离子分子浓度如何变化:、、、溶液如子速率离子结合成弱电解质分弱电解质分子电离速率v v =O H NH 23⋅-++OH NH 4HCl NaOH Cl NH 43NH O H 24NH -OH pH何变化?(“变高”,“变低”,“不变”) (4)电离平衡常数 (ⅱ)一元弱酸:(3)一元弱碱①电离平衡常数化是温度函数,温度不变K 不变。

②值越大,该弱电解质较易电离,其对应的弱酸弱碱较强;值越小,该弱电解质越难电离,其对应的弱酸弱碱越弱;即值大小可判断弱电解质相对强弱。

③多元弱酸是分步电离的,一级电离程度较大,产生,对二级、三级电离产生抑制作用。

如:总结、扩展1.化学平衡知识与电离平衡知识对照比较。

2.一元弱酸弱碱中与的求法: 弱电酸中浓度:(酸为弱酸物质的量浓度) 弱碱中浓度:(碱为弱碱物质的量浓度)3.讨论中存在哪些微粒?(包括溶剂) 4.扩展难溶电解质在水溶液中存在着电离平衡。

高中化学 第二章 第2节 电解质 第1课时 电解质及其电离教案化学教案

〖第2章第2节电解质〗之小船创作

第1课时电解质及其电离

一、教材分析

本节课从一个新的角度来对化合物进行分类:电解质和非电解质对于学生来讲都是陌生的话题。

最好通过实验让学生去追寻电解质溶液导电的原因,帮助学生掌握用电离方程式来表示强电解质的电离过程。

教科书只是在知识点击里介绍弱电解质的电离方程式,离子反应要侧重于对概念和发生条件的认识及简单离子方程式的书写,教学时要根据学生的实际情况控制好难度,侧重于化学知识的综合运用能力的培养。

二、设计思路

通过对化合物进行新的分类,引入电解质非电解质的定义,并强调概念。

通过设计溶液导电性实验(氯化钠晶体、熔融氯化钠、氯化钠溶液的导电性实验),对比同是氯化钠但是不同状态的物质是否导电总结出导电的原因是有自由移动的离子。

最后,通过介绍氯化钠在水中的溶解和电离,引出电离的概念及氯化钠的电离方程式的书写。

高一下册化学《电解质的电离》教案、教学设计

2.完成课后练习题:

(1)选择题:针对电解质的概念、强弱电解质的判断等,设计选择题,检验学生对基础知识的掌握。

(2)填空题:涉及电离方程式的书写、电离平衡的应用等,提高学生对知识的运用能力。

(3)计算题:结合实际情境,设计电解质电离相关的计算题,锻炼学生的计算能力和解决实际问题的能力。

3.分步骤教学:针对电离方程式的书写,采用分步骤、递进式教学方法,从简单的电解质到复杂的电解质,逐步引导学生掌握书写方法。

4.案例分析:结合具体案例,分析电解质在溶液中的作用,如酸碱中和反应、盐的水解等,使学生理解电解质电离在化学反应中的应用。

5.小组合作学习:针对强弱电解质、电离平衡等难点问题,组织小组讨论,引导学生从不同角度分析问题,培养学生的合作意识和解决问题的能力。

6.课堂小结与巩固:在每节课结束时,进行课堂小结,梳理本节课的重点内容,并通过课后作业、小测验等形式,巩固所学知识。

7.拓展与应用:鼓励学生在生活中发现电解质电离现象,将所学知识应用于实际问题的解决,提高学生的知识迁移能力。

8.创新思维培养:在教学过程中,注重引导学生提出问题、发表见解,激发学生的创新思维。可通过举办小论文、科普讲座等活动,鼓励学生深入研究电解质电离的相关问题。

(二)讲授新知

1.电解质的概念:讲解电解质的定义,强调电解质在水溶液中能够导电的特性,并举例说明。

2.电解质的分类:介绍强弱电解质的区别,通过对比实验现象,使学生理解强电解质与弱电解质的电离程度差异。

3.电离方程式:讲解电离方程式的书写方法,通过示例演示,让学生学会如何正确书写电解质的电离方程式。

4.电离平衡:阐述电离平衡的概念,分析影响电离平衡的因素,如浓度、温度等,并通过图示或实验,解释电离平衡的移动原理。

高二化学教案电离平衡--电解质(精选3篇)

高二化学教案电离平衡--电解质(精选3篇)教案1:电解质的基本概念和电离平衡的原理课题:电解质的基本概念和电离平衡的原理年级:高二化学教学目标:1. 了解电解质的概念和分类;2. 掌握电解质的电离过程;3. 理解电离平衡的原理。

教学重点:1. 电解质的概念和分类;2. 电解质的电离过程。

教学难点:1. 理解电离平衡的原理;2. 掌握电解质的电离程度与电离平衡的关系。

教学准备:1. PowerPoint课件;2. 电解质实验装置及试剂。

教学过程:Step 1:导入(5分钟)通过讲解和回顾离子在电解质溶液中的电离现象,引导学生了解电解质的概念,并列举几个常见的电解质。

Step 2:理论讲解(15分钟)讲解电解质的电离过程,包括强电解质和弱电解质的区别,以及电解质溶液的电导性质。

Step 3:示例分析(15分钟)通过实验装置演示电解质的电离现象,帮助学生理解电离平衡的原理,并分析电解质的电离程度与电离平衡的关系。

Step 4:小组讨论(10分钟)以小组为单位,根据教师给出的实验数据,讨论不同电解质的电离程度,并总结影响电离程度的因素。

Step 5:概念回顾和总结(5分钟)对学生在本节课学习的内容进行概念回顾和总结,并展示相关知识点的思维导图。

Step 6:作业布置(5分钟)布置相关作业,要求学生进一步巩固和拓展本节课所学知识。

教学延伸:可以邀请学生进行更多的实验观察,深入了解电解质的电离现象,并探究影响电离程度的因素。

教案2:电解质的电导实验研究课题:电解质的电导实验研究年级:高二化学教学目标:1. 了解电解质的概念和分类;2. 掌握电解质的电导实验方法;3. 理解电离平衡与电导性质的关系。

教学重点:1. 电解质的概念和分类;2. 电解质的电导实验方法。

教学难点:1. 掌握电解质电导实验装置的搭建和使用;2. 理解电离平衡与电导性质的关系。

教学准备:1. PowerPoint课件;2. 电解质电导实验装置及试剂;3. 实验记录表。

电解质及其电离优秀教学设计

电解质及其电离优秀教学设计电解质及其电离优秀教学设计教学目标1) 知识与技能:理解电解质与非电解质的概念,理解电解质的电离过程。

2) 过程与方法:在电解质、非电解质的判断过程中,感受从实验事实到理论归纳,理论推测再付诸具体实践经受检验的科学研究方法;结合物质结构知识分析电解质电离的过程,运用从具体到抽象的思维方法。

3) 情感态度与价值观:在参与实验探究的过程中提升对化学学科的热情,初步形成将化学知识应用于生活实践的意识。

教学重点/难点1) 重点:电解质与非电解质的概念建立,电解质的电离过程2) 难点:电解质的电离过程教学用具自制视频:硝酸钾熔化导电标签电解质,电离教学过程一、说明:①在关于盐汽水的探究中体验分析问题、设计实验的一般思想方法。

②三组动画演示辅助学生对微观结构的思考,从物质结构的'角度分析、类比,从特殊到一般。

③本实验作为结论2的验证实验,不可缺少;但硝酸钾熔化需要时间较长,不适合现场演示,故用经过剪辑的实验视频代替。

④这里的结论2重在小结探究活动,电解质的内涵还未明确提出,电解质、非电解质的概念在下一个环节明确、分解、强调、巩固。

本环节配合板书,生成物质分类示意图,为电解质、非电解质的概念讲解做好铺垫。

板书摘要性记录“常见酸、碱、盐在水溶液或熔化状态下产生自由离子进而导电的过程”,电离的概念呼之欲出。

⑤电解质概念的注意事项讲解,配合学案、相关练习。

打破酸碱盐的既定格局,从共价化合物、离子化合物的角度研究电解质,为理解电解质的“溶解导电”“溶化导电”提供了思考方向。

二、课堂小结:这节课的主要是概念原理类知识,在引入环节采用了盐汽水的鉴别,并在后续探究中继续围绕盐汽水展开探究,在这一过程中,学生体验了分析问题、设计实验的一般思想方法。

制作了三组动画,简洁生动,辅助学生对微观结构的思考,变抽象为具体,从物质结构的角度分析、类比,从特殊到一般。

设计硝酸钾的熔化导电实验是因为电解质熔化是必须实验验证的,但硝酸钾熔化需要时间较长,不适合现场演辑时示,故用经过剪长5min的实验视频代替,事实证明达到了预期效果。

电解质及其电离 教学设计

第二节电解质第一课时电解质及其电离教学目标1 、学生理解并掌握电解质及非电解质定义、分类等2 、学生理解并掌握电解质导电原因,电解质的电离。

3 、强弱电解质定义、分类。

教学重点、难点电解质及非电解质、强弱电解质定义、分类等旧知新知联系(1)胶体与溶液、浊液的本质区别是其分散质微粒直径在之间。

(2)在做电解水的实验时,常加入少量的稀硫酸或氢氧化钠溶液,用来增强水的性。

(3)写出下列物质的电离方程式:①H2SO4:,②AlCl3:,③氢氧化钠:,课前练习一、电解质和非电解质1.电解质在能够导电的都是电解质。

2.非电解质在和下都不能导电的等都是非电解质。

疑难解除考点一:有关电解质的比较与判断1例1下列说法正确的是()A.铁、石墨均导电,所以它们是电解质B.液态、氯化氢、固体氯化钠均不导电,所以氯化氢、氯化钠均是非电解质C.NH3的水溶液能导电,所以NH3是电解质D.蔗糖、酒精在水溶液中和熔化时均不导电,所以它们是非电解质电解质的判断(1)从物质的类别判断:酸、碱、盐都是电解质,单质、混合物既不是电解质也不是非电解质。

(2)从物质的性质判断:溶于水或在熔融状态下能导电,二者具备其一即为电解质。

(3)从是否自身电离判断:电解质在溶于水或熔融状态时自身发生电离,而如NH3、SO2等,溶于水生成的化合物发生电离,故属于非电解质二、电解质的电离1.概念电解质或时,离解成能够的过程。

2.表示电离可以用电离方程式表示,如:①熔融的氯化钠:②Na2SO4水溶液:。

疑难解除考点二:电解质电离电离实质(1)内因(2 )外因表示方法——电离方程式(1)酸的电离是酸分子在水分子的作用下离解成自由移动的离子,即纯净的液态酸不会发生电离。

(2)强碱和大多数盐的电离是不能自由移动的离子在水分子的作用下或熔融状态下离解成自由移动的离子,即纯净的强碱和大多数盐在固态时不会发生电离。

(3)强电解质的电离方程式用“===”号,弱电解质的电离方程式用“-------------- ”号。

电解质的电离 离子反应 教案

电解质的电离、离子反应教案1. 简介本教案旨在介绍电解质的电离和离子反应的基本概念和原理。

通过本课程的学习,学生将了解电解质的电离过程、离子反应方程式的写法,以及离子反应在化学方程式中的应用。

2. 目标•了解电解质的概念和分类;•理解电解质的电离过程;•学会写出电离方程式和离子反应方程式;•了解离子反应在化学方程式中的应用。

3. 内容3.1 电解质的概念和分类•什么是电解质?•电解质的分类:强电解质和弱电解质。

3.2 电解质的电离过程•电离的定义;•电解质在溶液中的电离过程;•电解质的电离程度和解离度。

3.3 电离方程式•如何写电离方程式;•强电解质和弱电解质的电离方程式区别;•电离方程式中的离子符号表示法。

3.4 离子反应方程式•离子反应的定义;•如何根据反应物和生成物写离子反应方程式;•离子反应方程式的平衡。

3.5 离子反应在化学方程式中的应用•离子反应在酸碱滴定中的应用;•离子反应在化学反应机理研究中的应用;•离子反应在化学分析中的应用。

4. 活动4.1 实验演示:电解质的电离过程通过一个简单的实验演示,让学生观察电解质(如盐水)在电解过程中的电离现象,并从中了解电解质的电离过程。

4.2 练习:写出电离方程式和离子反应方程式让学生根据给定的反应物和生成物,练习写出电离方程式和离子反应方程式,并进行解释。

4.3 探究:离子反应在化学反应机理研究中的应用通过阅读相关文献资料和进行小组讨论,让学生探究离子反应在化学反应机理研究中的应用,并展示他们的研究成果。

5. 总结通过本课程的学习,学生将对电解质的电离和离子反应有一个全面的了解。

他们将掌握写电离方程式和离子反应方程式的能力,并了解离子反应在化学方程式中的应用。

此外,学生也将通过实验演示和小组探究等活动,培养他们的动手操作和研究能力。

注意:本文档使用Markdown文本格式编写,可方便阅读和导入其他编辑器中进行编辑和格式调整。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第2节电解质(第一课时)

同安一中彭玉群

一、设计意图

本节课的重点是电离及电解质与非电解质的概念、常见酸、碱、盐的电离方程式的书写。

为了让学生真正成为课堂的主人,让学生适应现代生活和未来发展的需要。

本节课设计突出了以下两点:

1.遵循由实践到理论的认知规律,在教学中注重实验,通过对实验现象的观察、分析形成概念理论,运用理论知识去解决实际问题,从而进一步理解概念。

如通过对导电实验的观察、分析让学生形成电解质与非电解质的概念,让学生应用所学知识设计实验判断一瓶固体化合物是否是电解质,以此深化对电解质和非电解质概念的理解并体验自主探究的乐趣,提高科学探究能力。

2.教学方法上采用多实验,多启发,多比较,多讨论,多延伸,讲练结合。

经过各种形式的探究活动,使学生体验科学研究的过程,激发学生学习化学的兴趣,强化科学探究的意识,提高科学探究的能力。

①多实验:通过实验,强化实验的功能,提高学生观察分析问题的能力,提高科学探究能力。

②多启发:提出富有启发性的问题,以激发学生积极思考,培养其思维能力。

③多比较:如电解质与非电解质,金属导电原因与电解质溶液导电原因等都进行对比或类比,以加深

学生对概念的理解和掌握。

④多讨论:通过讨论可以促进学生之间的交流与合作,充分发挥学生的主观能动性,使学习变被动为

主动。

⑤多延伸:通过“身边的化学”、“布置有特色、分层次、多样化的作业”等让课堂尽可能延伸到学生的

生活,让学生感受到化学的无穷魅力,让学生尝试多样化的学习方式(如通过Internet网)。

培养学生终身学习的能力。

⑥多训练:教学中及时安排针对性练习,以巩固和强化所学知识,提高学习效率。

二、教案

【教学目标】

(一)知识与技能目标

1、使学生了解电离、电解质、非电解质的概念。

2、了解电解质导电的原因,会准确书写常见的酸、碱、盐的电离方程式。

(二)过程与方法目标

1、在电解质知识学习中,学会运用观察、实验、查阅资料等多种手段获取信息,并运用比较、分类、归纳、概括等方法对信息进行加工,培养学生终身学习的能力。

2、通过“问题探究”、“归纳”等活动,提高学生分析、联想、类比、迁移以及概括的能力。

3、通过“实验探究”,了解研究物质的一般方法,提高科学探究能力。

(三)情感态度与价值观目标

1、通过对电解质知识框架中各知识点有序的衍变分析、推导,让学生感受到化学学习中的逻辑美。

2、通过“身边的化学——电解质与细胞活动”,让学生感受到化学其实离我们不远,它就在我们的身边,

让学生关注化学与生命活动的联系。

【教学重、难点】

电离及电解质与非电解质的概念、常见酸、碱、盐的电离方程式的书写。

(四)、教学过程

第2节 电解质 一、 电解质及其电离

1、电解质的概念

电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物。

化合物

非电解质:在水溶液和熔融状态下都不导电的化合物。

(如酒精、蔗糖)

2、电解质溶液导电的原因:溶液中有自由移动的离子 3、电解质的电离 ⑴ 电离

⑵ 电离方程式:HCl=H ++Cl - NaOH=Na ++OH - NaCl=Na ++Cl --

⑶酸、碱、盐都是电解质

4、电解质溶液的导电能力―――在其它条件相同时与溶液中离子浓度成正比。

(六)、教后反思。