秦汉考古(衣)

秦汉简牍和石刻等文字资料

秦汉简牍和石刻等文字资料秦汉考古材料中,有关于汉代农业方面的资料,关于汉代冶铁业、纺织业和漆器制造业的资料,其中不少是关于汉代生产的重要资料。

因为本卷丙编对这些问题将有所论述,这里就不重复了。

出土的秦汉文物中,很多带有文字。

除了作为书写材料的简牍、缣帛书和主要作为信物的玺印以外,还有很多书写、錾刻或范铸在各种器物上的文字,例如石刻、金文、陶文、漆书和镜铭,等等,文字内容十分丰富。

因篇幅限制,下面也只能就史料价值最大、对中国古文字的研究又有特殊作用的简牍和石刻,略加论述。

秦代简牍秦代简牍,重要的发现有三批:第一批是公元1975 年湖北云梦出土的《编年纪》、《语书》和多种秦律的竹简;第二批是公元1979 年四川青川秦墓出土的“为田律”木牍。

第三批是公元1986 年甘肃天水秦墓出土的《日书》等竹简。

云梦竹简出睡虎地11 号秦墓,共1100 多枚。

简长23.1—27.8 厘米,宽0.5—0.8 厘米。

简文墨书秦篆,一般写在篾黄上,少数两面墨书。

字迹大部分清晰可辨。

从简上残存的绳痕判断,竹简系以细绳分上中下三道编连成册。

出土时,编缀的绳索已朽没,前后次序大部分散乱。

从书体、内容和其中多处避始皇名讳得知,简文系多人书写,有的写于战国晚年,有的写于秦始皇时期。

竹简经整理编纂,分为《编年记》、《语书》、《秦律十八种》、《效律》、《秦律杂抄》、《法律答问》、《封诊式》、《为吏之道》和《日书》,共九种。

《语书》、《封诊式》、《日书》原有标题,《效律》原有“效”字标题,其余各书系云梦秦简整理小组所拟定。

《编年记》52 简,记述了从秦昭王元年(公元前306 年)到始皇三十年(公元前217 年)的历史。

《语书》14 简。

前8 简是秦始皇二十年(公元前227 年)四月南郡守腾颁发给所属县、道啬夫的文书;后6 简是南郡命所属各县书曹对吏实行考绩。

文义与前8 简相呼应,可能是前者的附件。

《为吏之道》50 简,每简分 5 栏,抄写格式相同,都没有标题和起迄标识。

《秦汉考古》读书笔记

《秦汉考古》赵化成,高崇文PDF版阅读时间:2011-1-6至2011-1-21一、秦都咸阳、秦始皇陵的考古发现与研究·自秦孝公迁都咸阳后,历经惠文王、悼武王、昭襄王、庄襄王、秦始皇、秦二世共七代。

·墓葬以以前在雍城的“集中公墓制”变作了以一代君王为中心的“独立陵园制”。

据推测,秦孝公可能追随其父葬在栎阳附近陵区,而昭襄王、庄襄王及历代秦君多葬在芷阳陵区(秦惠文王和秦悼武王的陵区尚不知晓),而秦始皇则选择在与芷阳一山之隔的骊山北麓。

·秦都咸阳附近还分布有多处平民墓葬区。

其中面积较大,并且进过较多次发掘的有黄家沟墓地、任家嘴墓地、塔儿坡墓地。

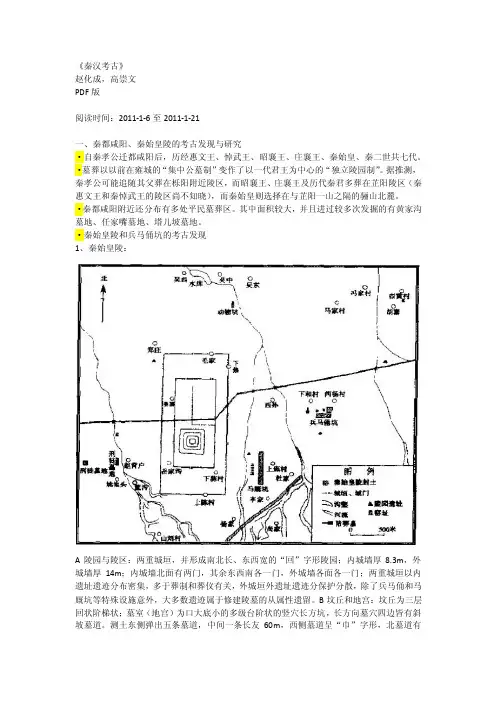

·秦始皇陵和兵马俑坑的考古发现1、秦始皇陵:A陵园与陵区:两重城垣,并形成南北长、东西宽的“回”字形陵园;内城墙厚8.3m,外城墙厚14m;内城墙北面有两门,其余东西南各一门,外城墙各面各一门;两重城垣以内遗址遗迹分布密集,多于葬制和葬仪有关,外城垣外遗址遗迹分保护分散,除了兵马俑和马厩坑等特殊设施意外,大多数遗迹属于修建陵墓的从属性遗留。

B坟丘和地宫:坟丘为三层回状阶梯状;墓室(地宫)为口大底小的多级台阶状的竖穴长方坑,长方向墓穴四边皆有斜坡墓道。

测土东侧弹出五条墓道,中间一条长友60m,西侧墓道呈“巾”字形,北墓道有两条。

每条墓道皆有多个大型耳室,埋藏丰富。

-------秦始皇真狠啊,不过确实有意义在,那么多的汞他哪来的怎么炼的呀,再者,怎么做到司马迁说的“以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。

”C寝殿与便殿。

2、陵园内外的陪葬坑A石质甲胄坑(胄zhou,四声,和头盔同义,或者指帝王家族的后代):石铠甲和石头盔都用质地均匀颜色青灰的石灰岩片和铜条编连而成,四领一排有规律地摆放,大小比例按真人而制,非常笨重,应属于明器。

B马厩坑:秦始皇陵的马厩坑主要有两处,一在陵西内外城之间,一在陵园外墙东侧。

前者规模较大,但只有两座,一座是“双门道马厩坑”,一座是“曲尺形马厩坑”。

考古学战国秦汉考古

第四章战国秦汉考古一、战国秦汉考古的特点1.“历史时代”:文字大量用于文献记载和史书的大量出现;简牍、帛书大量出现,成为重要的考古材料;2.进入到考古学上的铁器时代:铁器在生产领域取代了铜器和石器,铁器和畜力(牛马)犁耕一起成为封建社会最先进的生产力;3 .在社会经济方面,冶铁技术出现并得到迅速发展,青铜器在人们社会生活中继续发挥主要作用,漆器制作技术崛起,陶瓷业也获得相应发展;4、城市和商业发展迅速,金属铸币开始出现;5、墓葬形式除流行三代以来的竖穴土坑木椁墓以外,新出现横穴的砖石墓和崖墓,玉衣随葬代替以前的用鼎制度。

二、战国文化(一)燕下都遗址1.位于河北易县城东南。

2.该城平面呈长方形,南北宽约4000米,东西长约8000米。

分为东、西两部分,东城是主体,西城是军事性的附郭。

宫殿区出土有高达74.5厘米的青铜铺首及兽面纹半瓦当、陶排水管道等。

3.“人头墩”的发现:燕下都遗址城南2.5公里处,有14个高约10米、直径达几十米的圆形夯土墩台,其中均埋葬着大量人头骨,(2000余个)距今约有两千多年。

(可能是公元前284年乐毅伐齐大胜时从战场带回的齐军首级。

)(二)邯郸赵城遗址1、位于河北省邯郸市。

2、由位于西南的宫城(习称赵王城)及东北的郭城组成。

宫城包括东、西、北3座小城,平面呈品字形,总面积达505万平方米。

西城中部偏南的龙台,南北长296米,东西宽265米,现高19米,是战国时期最大的夯土台基。

郭城为居民区,平面略呈长方形,南北长约4800米,东西宽约3200米,城内发现有冶铁、制陶等手工作坊遗址。

(三)楚都纪南城1.东周时期楚国郢都遗址,因在纪山之南,俗称纪南城,从公元前689年到前278年一直为楚国都城。

位于荆州古城(江陵)以北5公里处。

2、纪南城是战国七雄之都保存最为完整者,被史学界誉为不可多得的“完璧”,是价值连城的无价之宝。

3、纪南城平面呈长方形,东西长4450米,南北宽3588米,城垣保存完好,高出地面3.9—7.6米,城墙底宽30—40米,墙外有城濠,城墙上有城门。

秦汉时期女性内衣形制探析

秦汉时期是中国女性内衣的形成和发展的重要时期,这一时期的内衣没有性别的区分,但已经出现了等级化的倾向。

秦代内衣以袍服为主,但这一时期内衣的情况并没有专门的文献记载。

与秦代内衣相比,汉代女性内衣形制更为丰富,包括泽、帕腹、抱腹、心衣、褝衣、裲裆、齐裆、犊鼻裈等。

目前,中国服装史学界对于秦汉女性内衣的研究主要有以下两方面的趋势:一方面,研究重点在中国各朝代内衣形制特征的变迁和内衣文化,其中仅涉及到对于秦汉女性内衣的研究,但研究缺乏针对性,如马新宇[1]、孙有霞[2]、秦小宁[3]等;另一方面,相关研究停留在女性内衣的形制和文化层面,缺乏深入研究秦汉时期女性内衣之间以及内衣与外衣之间的关系,如武利利[4]等。

秦汉时期作为中国古代内衣服饰创造和发展历史上的关键时期,同时也是中国古代女性内衣形制初显的时期,对于我们研究后代历朝的女性内衣形制流变具有十分重要的意义。

笔者认为,首先从秦汉时期女性内衣的种类、形制以及特征等方面进行系统分析,运用古文献印证的研究方法,深入分析秦汉时期女性内衣的具体称谓与形制之间的内在联系,将会深化对这一领域的研究。

1秦汉时期女性内衣类型秦汉时期的内衣属于中性,无性别之分,但具有简繁之别,如帕腹、抱腹与心衣等内衣的形制之间有其联系和区别。

笔者将秦汉时期的女性内衣按其形制,分为全身型与半身型两种类型。

1.1秦汉时期全身型女性内衣秦汉时期的全身型女性内衣包括袍、褝衣。

据《说文解字·衣部》所言:“袍,襺也。

从衣包声。

”[5]“袍”字为表意字,“包”字旁有包裹住全身的意思。

袍是中国古人常穿的服饰之一,在春秋战国时期是内衣,其内衣角色一直延续到秦。

在秦代,作为内衣的袍服有一层絮棉的夹层,并且穿着时会在外穿一件罩衣,也可以将两件袍服内外叠穿。

如《诗经·秦风·无衣》:“岂曰无衣,与子同袍,岂曰无衣,与子同泽。

”[6]此处的“袍”“泽”都属于内衣的范畴。

又如《释名》有云:“袍,苞也。

秦汉的衣和食冕、冠、巾

第一节衣和食冕、冠、巾“衣”有广狭二义。

狭义的“衣”,是指上衣。

广义的“衣”,包含有冕、冠、巾,有上衣、下衣和鞋袜。

冕、冠、巾,都是帽子。

周制冕为天子、诸侯、卿大夫的祭服。

秦、西汉之冕,于史无征。

明帝永平二年(公元59年),诏有司采《周礼》、《礼记》、《尚书》而制冕,规定皇帝之冕“广七寸,长一尺二寸,前圆后方,朱绿里,玄上,前垂四寸,后垂三寸,系白玉珠为十二旒,以其绶采色为组缨”①。

三公、诸侯、卿大夫之冕,也广七寸、长一尺二寸,不同的是:三公、诸侯之冕七旒,青玉为珠;卿大夫五旒,黑玉为珠。

皆有前无后。

民间或谓冕为“平天冠”。

周制,贵族子弟年满二十,于宗庙中举行加冠之礼,以表示成年,可以从政。

随着春秋战国时期世卿世禄制度的瓦解,选官制度的产生,冠礼失去了原有的内涵,备典而已。

秦汉之时,自皇帝至百官所服之帽,亦多谓之冠,其中主要有以下几种:通天冠。

《晋书·舆服志》云:“通天冠,本秦制。

高九寸,正竖,顶少斜缺,乃直下,铁为卷梁,前有展筩,冠前加金博山述。

乘舆所常服也。

”汉承秦制,通天冠犹为皇帝之常服。

法冠。

又名“柱后”,“高五寸,以C为展筩,铁柱卷。

”②法冠原为楚王冠。

传说当时有一种叫“獬豸”的神兽,一只角,秉性耿直,能别曲直,见有人争斗,即用角戳无理的一方;听到谁说假话,则咋之。

楚王猎获到这种神兽后,仿制为冠。

秦灭楚,赐与御史服之,盖寓执法公正之意。

汉则为侍御史、延尉之服。

武冠。

武冠又名“武弁大冠”,原为“胡服”,赵武灵王“胡服骑射”时仿制,以金珰饰首,前插貂尾,为王冠。

秦灭赵,赐与近臣服之。

汉时为诸武官之服。

刘氏冠。

刘邦任泗上亭长时,做了一顶高七寸、宽三寸,竹皮为里,漆丝而成的帽子,时常服之。

刘邦做皇帝后,命名为“刘氏冠”,规定公乘爵位以上者,方可服之。

大约从刘邦死后,刘氏冠成为祭祀宗庙时戴的一种帽子,并更名为“长冠”。

樊哙冠。

传说在“鸿门宴”上,范增欲杀刘邦,樊哙闻之大惊,裂裳以裹楯,蒙在头上闯入军门。

秦汉服装史

战国妇女服饰(图)

战国时期中山国妇女的服 饰 插笄、穿短衣长裙的 妇女及窄袖短衣、方格纹 长裙穿戴展示图

中山国是战国中期中原地 区的一个由白狄族建立的 少数民族诸侯国。图中展 示的玉人服饰,上穿紧身 窄袖衣,下穿方格花纹裙, 在当时具有代表性。人物 头上的卷型发饰,形似牛 角,可能是中原地区流行 的笄饰。

汉代军事服装

汉王朝的主要战敌是匈奴,匈奴善于骑 马射箭,正如与赵武灵王相抗争的北胡 一样,他们皆以游牧经济为主,这两个 民族在历史上有着密切的渊源关系。汉 军为适应这种战场的需要,也要弃战车 ,习骑射.为避免短兵相接的过大伤亡 ,必须改革战甲,故而出现铁制铠甲。

汉代铠甲

汉代的时候,铁甲开始普及,颜色以黑 为主。当时的甲衣有两种基本类型:一 种是以鱼鳞状的小型甲片编组而成的, 在腰腹和肩臂等处多使用扎甲形式,强 调运动机能;另一种则是以长方形的、 稍大一些的甲片为主,在肩部将前后的 两片甲衣用绳带系连,有的还配戴保护 肩膀的披膊。

意大利时装工会主席向计文波颁发米兰时装周证书 意大利时装工会主席与利郎董事长王冬星(右)及总裁王良星(左)合 影

女子服饰

楚国妇女服饰

楚国妇女服饰(图) 楚国妇女的曲裾深衣 穿袍服 的楚国妇女(湖南长沙陈家 大山楚墓出土帛画)。这幅 帛画是我国现存缣[jiān]帛画 中最早的一幅作品,在中国 美术史上占有重要地位。画 中绢绣妇女,两手合掌作祈 祷状,似为墓中主人形象。 图中妇女,脑后挽髻,身穿 宽袖紧身长袍曳地,上绘卷 曲纹样。这种服装一般都采 用轻薄柔软的质料制成,另 在领、袖等主要部位缘一道 厚实的锦边,以便衬出服装 的骨架。袖端的锦边较有特 色,大多用深浅相间的条纹 锦制成,富有强烈的装饰效 果

秦汉代服装史!

秦汉服饰公元前221年秦灭其他六国后统一了中国主体部分,成为了中国历史上第一个大一统王朝,定都咸阳(今西安附近)。

由于秦王赵政自认“德兼三皇,功过五帝”,于是改用皇帝称号,自封始皇帝,人称秦始皇,传位后的皇帝称二世、三世,直至千世万世。

他对国家进行了许多项改革,包括了中央集权的确立,取代了周朝的诸侯分封制;统一了文字,方便官方行文;统一度量衡,便于工程上的计算。

秦始皇还大力修筑驰道和直道,并连接了战国时赵国、燕国和秦国的北面围城,筑成了西起临洮、东至辽东的万里长城以抵御北方来自匈奴、东胡等游牧民族的侵袭。

秦始皇推崇法治,重用法家的李斯作为丞相,并听取其意见,下令“焚诗书”,收缴天下兵器,役使七十万人修筑阿房宫以及自己的陵墓——包括兵马俑等。

部分史学家对以上事件存有怀疑,认为由于秦始皇的一系列激进改革得罪了贵族,平民无法适应,才在史书上留此一笔。

前210年秦始皇病死于出巡途中,胡亥(即秦二世)杀害太子扶苏即位。

但十个月后,陈胜、吴广在大泽乡揭竿而起,包括六国遗臣等野心家乘势作乱,前206年刘邦围攻咸阳,秦王子婴自缚出城投降,秦亡。

此后,汉王刘邦与西楚霸王项羽展开了争夺天下的楚汉战争。

前202年十二月,项羽被汉军围困于垓下(今安徽灵璧),四面楚歌。

项羽在乌江自刎而死。

楚汉之争至此结束。

汉高祖刘邦登基,定都长安(今陕西西安),西汉开始。

到了汉武帝时,西汉到达鼎盛。

并与罗马、安息(帕提亚)、贵霜并称为四大帝国。

汉武帝实行推恩令,彻底削弱了封国势力,强化监察制度,实现中央集权;他派遣卫青、霍去病、李广等大将北伐,成功地击溃了匈奴,控制了西域,还派遣张骞出使西域,开拓了著名的丝绸之路,发展了对外贸易,使中国真正了解了外面的世界,促进中西文化交流。

儒家学说也被确立为官方的主流意识形态,成为了占统治地位的思想。

其他艺术与文化也蒸蒸日上。

同时期还出现了第一部通史性质的巨著——《史记》,同时这时的中国出现造纸术,大大推动了文化发展。

《秦汉考古概述》课件:2_3 汉魏洛阳城

• 此后,又在城内外开展了考古发掘工作,一直持续到现在。

• 3)东汉雒阳城的形制及布局 • (1)轮廓及规模

• 东汉雒阳城,是一座四周建有高大城墙和深广护 城河的封闭型城市。其城墙系利用前代城墙墙体、 经修整增筑而成,全部为素土夯筑,内外两侧俱 无包砖痕迹。现存遗址上,除南城墙因后世洛水 改道被冲毁而了无孑遗外,东、北、西三面城墙 皆有墙体残存。保存最好的地段,如城东北隅, 残墙体犹高出地面6—7米。

• 最后,刘秀本是南阳的世族地主,建立政权主要依靠起自 宛洛一带的地方割据势力,他必须避开其它地方割据势力 的锋芒,待巩固了自己的根据地、站稳脚跟之后才能再做 企图。

• 正是基于以上原因,刘秀才最终放弃长安,定都洛阳。历 史证明这一选择是明智的,它对于维护东汉的统一稳定、 促进封建经济的发展和人民的安居乐业起到了相当重要的 作用。以洛阳为中心的关东地区由此进入了长足发展的历 史阶段,继东周之后,洛阳重又走上了中国历史政治的前 台。

洛阳地区历代古都

汉魏洛阳城

偃师

商城

东周 王城

隋唐东都

城

• 1)洛阳城故址沿革概述

• 洛阳一名,乃城居洛水之阳之谓。但因汉 为火德,忌水,故其时以洛为雒,称洛阳 为“雒阳”。魏受汉禅,又因魏为土德, 土得水而潤,复改雒为洛,呼其为“洛 阳”。此后,历代沿用洛阳一名,至今而 不改。

• 东汉雒阳城遗址在今洛阳市东约十五公里, 地当洛阳市郊区与孟津、偃师二县(市) 结合部。这里北靠邙山,南临洛河,不仅 有天然的屏障,而且是交通要冲。

秦汉服饰的基本介绍

秦汉服饰的基本介绍秦汉时期,男子以袍为贵。

袍服属汉族服装古制,秦始皇在位时,规定官至三品以上者,绿袍、深衣。

平民穿白袍,都用绢制作。

汉代四百年来,一直用袍作为礼服。

以下是店铺为你精心整理的秦汉服饰的基本介绍,希望你喜欢。

秦汉服饰之帝王秦汉,仍遵循古代帝王臣僚参加重大祭祀典礼时戴冕冠之规章不改。

冕冠其制为:綖板长一尺二寸,宽七寸,前圆后方,冠表涂黑色,里用红、绿二色。

凡戴冕冠者,都要穿冕服。

冕服以玄衣纁裳组成,中单素纱,红罗襞积,革带佩玉,大带素表朱里,两边围绿,上朱锦,下绿锦,大绶有黄、白、赤、玄、缥、绿六彩,小绶有白、玄、绿三色;三玉环,黑组绶,白玉双佩,佩剑,朱袜,赤九、赤舄,组成一套完整的服饰。

据汉朝制度规定:皇帝冕冠用十二旒,质为白玉,衣裳十二章;三公诸侯七旒,质为青玉,衣裳九章;卿大夫五旒,质为黑玉,衣裳七章;通天冠为皇帝的常服,其衣为深衣制。

秦汉帝王的服饰是沿袭战国时期的冕服,它成为中国历史上传统帝王的典型帝服,直到明代。

冕冠,是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠,用作皇帝、公侯等所穿的祭服。

冕冠的顶部,有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。

冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。

汉代规定,皇帝冕冠为十二旒(即十二排),为玉制。

冕冠的颜色,以黑为主。

冕冠两侧,各有一孔,用以穿插玉笄,以与发髻拴结,并在笄的两侧系上丝带,在颌下系结。

在丝带上的两耳处,还各垂一颗珠玉,名叫“允耳”。

不塞入耳内,只是系挂在耳旁,以提醒戴冠者切忌听信谗言。

后世的“允耳不闻”一语,即由此而来。

按规定,凡戴冕冠者,都要穿冕服。

冕服以玄上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。

此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

秦汉服饰之袍袍的样式以大袖为多,袖口部分收的很小,称之为祛,全袖称之为袂,领口、袖口处绣方格纹等,大襟斜领,衣襟开的很低,领口露出内衣,袍服下摆花饰边缘,或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状,并根据下摆形状分成曲裾与直裾。

考古学通论(下)-秦汉

(1)长江中游江淮地区。西汉后期楚文化的因素已趋于 消失,但由于自然环境与中原不同,仍有许多自身的 文化特点。 (2)长江下游地区。原有的吴越文化传统仍然得到十分 强烈的保留,长期存在的几何印纹陶仍有大量发现。

3、长江上游的四川盆地

包括以成都平原为中心的川西地区,以重庆为中心的川 东地区和嘉陵江流域、涪江流域、沱江流域。 墓葬方面,在秦和西汉时期流行竖穴土坑木椁墓,东汉 时期流行砖室墓和崖墓。

第二节

秦汉考古的年代分期与分区

一、秦汉考古的分期

第一种,分为六期。秦代一期,西汉早、中、晚三期, 东汉前、后二期。

第二种,分为五期。即以汉武帝元狩五年为界,将西汉 分为前期和后期。

第三种,分为四期。将汉代文化分为三期,即汉武帝元 狩五年以前为第一期,元狩五年以后至东汉和帝为第

二期,东汉殇帝至献帝为第三期。

这一地区秦汉墓葬的发掘和编年研究,铜镜、货币的演 变分期的研究,对其他各地的墓葬分期都有不同程度 的参考意义。

(1)关中地区。西汉时期是汉文化的中心区域,东汉 时期的地位有所下降。

(2)三河、东郡、颖川和南阳诸郡。西汉时期受到关 中地区较强烈的文化影响,东汉时期成为文化中心。

(3)青徐幽冀等州。西汉后期与关中地区的差别缩小, 但仍有许多地方的文化因素。

2、东平陵县城

位于山东省章丘市龙山镇阎家村北。 城址平面呈正方形,边长约1900米。 城墙夯筑而成,夯层厚0.12~0.22米。西城墙保存最好, 地面以上残存高度约5米、宽24米,墙基宽约40米。 城门

遗迹、遗物: 冶铁遗址 制陶遗址 建筑基址

3、午汲古城

河北省武安县。 城址平面近方形,长、宽800米左右。夯土墙尚高出地 面3-4米、宽 8-13米。 东、西、北三面城门的遗迹清晰可见。 连接东、西城门的大路宽6米,长近1000米,直通城外, 城内还有4条南北向的道路。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

棉布(新疆出土) 毛织品(新疆出土)

织机

2012年,成都市天回镇老官山汉墓出土了一批织机模型及相关文物, 规模此前未见,年代久远,为中国纺织科技史提供了重要的实物资料。 相关专家认为,这次发现填补了中国古代纺织科技史的重要空白,对 于古代中国提花织机和提花织造技术的发明时间与发展脉络研究具有 重大且深远的意义。2013年12月,老官山汉墓凭借织机、医简、人体 医学模型的出土,成为2013年中国考古六大发现之一。

从西汉墓出土的男女木俑的 深衣看来,男式深衣的曲裾 只略向后斜掩,延伸的并不 长;而女式深衣的曲裾却向 后缠绕数层,较男式深衣复 杂。

先秦时期所谓袍,是指内衣。“亵服,袍、泽”

袍

《诗 无衣》“岂曰无衣?与子同袍。。。。岂曰无衣?与子同 泽。。。。岂曰无衣?与子同裳。”

东汉时期则以袍为外衣。《释名 释衣服》:“袍,丈夫着,下至跗者 也。。。妇人以绛作衣裳,上下连。。。亦曰袍” 东汉时期作外衣的 袍,应是一种宽大的长衣。与深衣相比,袍除了更宽大外,直裾是另 一大特色。

秦汉时期纺织品种类

据文献记载战国时期 的丝织品种类已有罗、绢、绮、锦、绣等。其中 罗、绢、绮和绣等品种在商周时期已经能够生产。战国时期最重要的 新产品是锦。两汉时期丝织品的种类,与战国时期相同,锦和绣仍然 是当时最珍贵的丝织品,也是当时丝织品的最高水平的代表。

丝织品的种类包括: 绢,平纹织物,多为素色。 绨,厚的平纹织物,可染色。 纱,平纹织物。 罗,绞经网状织物, 绮,经线起花,提花织物。 锦,有二色锦和三色锦。最多的达到六色。 绦,用丝织的窄带子,纬线起花。 组,只用经线交叉编织的带子。 绣,一般是在绢上,绣出图案,个别的以罗为地。绣法是以锁绣为主,个

秦汉考古--4

秦汉时期的服饰

头

汉代男子束发,虽偶有露髻者,但不多见。

笠 农夫穿的所谓野服中常戴笠。笠多用于御暑、御雨。 帽 御寒需用帽。汉代重视冠冕,不大看得起帽。

冠

冠是适应束发的发型而产生的,原是指加在发髻上的罩子,其意 义着重于礼仪,和着重于实用的帽不同。

《淮南子@人间》说:冠“寒不能暖,风不能障,暴不能闭”

4部织机模型是在编号为M2的墓室底箱内 发现的,墓主人是位50岁左右的女性。4 部织机中,一部织机略大,高约50厘米, 长约70厘米,宽约20厘米;另外3部织机 则略小,大小相近。 “如果按木俑与现 代人的身高比例还原织机到原来的大小, 应达到3米多高,4米多长,所有部件组合 起来,或有一间数十平米房间大小。”

身份低微的人不能戴冠,只能戴巾幘。《释名 释首饰》“二十成人: 士冠,庶人巾”。

弁

自先秦以来,武士主要戴弁。有用韦草编织的韦弁、也有用皮革制成 的皮弁。

汉代出现在弁下还带上巾幘。这种弁和幘组 着在一起的情况又称为“武士大冠”或“武 冠”。

妇女的发饰

妇女的发髻 少女的发型一般为双髻,左、右 分看。

《释名.释首饰》:“步摇,上有垂珠, 步则动摇也。”

《后汉书.舆服志下》:“步摇以黄金 为山题,贯白珠为桂枝相缪,一爵 (雀)九华(花)。”

汉代妇女还戴耳珰。这时的耳珰多做腰鼓形,唯一端较粗, 且常凸起呈半球状。带的时候以细端塞入耳轮的穿孔中。 《释首饰》曰:“穿耳施珠曰珰。”

汉代的耳珰还有在其中心钻孔穿线系坠饰的,也有将坠饰 衡系在珰腰之中的。《苍颉篇》“耳珰垂珠者曰珥。”

裈 (裤子)

裈有两种:一种并不缝出裤管,仅以一副布缠于 腰股之间,名犊鼻裤。

另一种是合裆的裈。《急就篇》颜注:袴合裆谓 之裈,最亲身者也。

袴

汉代的袴也有两种:一种是 不合裆的,又称为“胫衣”。 膝以上为股,膝以下为胫。 可知袴仅着于腿部,甚至只 着于膝盖以下的小腿部分。

在着短装时,则须穿一种两 裆缝合的和合裆袴,又称 “穷袴”。

考古专家初步判断,这些织机模型是带有 提花功能的丁桥织机模型。

《礼记@冠义》说:“冠者礼之始也。”古代士以上阶层的男子 20岁行冠礼而为成人,行冠礼是他们人生中的头一件大事。冠多以缁 布、素缟

冠 可分为西汉及之前的无幘冠、东汉的有幘冠。

(幘:头巾)

《续汉书 舆服志》:“古者有冠无幘,其戴也,加首有頍kui,所以 安物。”

幘பைடு நூலகம்

《急就篇》颜注“幘者,韬发之巾。。。常在冠下,或单着之。”它 起初只是包发的头巾,后来演变成便帽状。

在不露髻的场合,汉代妇女多戴帼,即覆发的头巾。

汉代图像资料中还可常见妇女戴胜与戴步摇者。 《汉书 司马相如传》颜注:“胜,妇人首饰也” 《释首饰》说:“华胜,华象草木华也,胜言人形容正等,

一人着之则胜,蔽发前为饰也”。 画像石中的西王母常戴胜,几乎 成了她专用的标志。其实此物当时 应比较普便使用。

成年妇女一般梳锥髻。《汉书 陆 贾传》颜注:“一撮之髻,其形如 锥。 ”

也有将发髻挽于脑后的,可称为圆髻。锥髻可以挽扎而成,圆髻则需 用簪。簪又名笄。

《仪礼 士丧礼》贾疏:凡笄有两种:一是安发之笄,男子妇人皆有; 一是冠笄,皮弁爵弁笄,惟男子有而妇人无也。

笄最简单的形式为一端磨出尖头的 短圆棒。复杂的则其另一端膨 大且常雕出花饰。

别有平绣。 主题图案有龙、虎、凤等。辅助花纹有枝蔓、草叶、花卉和几何 形纹等。

马王堆汉墓出土的绮

绣品在汉代仍然是很珍贵的 。 贾谊的《新书·匈奴篇》中说:“匈奴之来者,家长以上固必衣绣,少者必衣

锦。”证明绣的价值在锦之上。

2 其他纺织品

汉代的纺织品除了丝织品外,还有麻布、棉布和 毛织品等。

衣、裤

衣

西周时代,贵族的服装由冠、冕、衣、裳。 其中衣裳是指上衣下裳,是一种上下身不 相连属的服制。至战国时期,一种新式的, 将上衣下裳连在一起的服装开始流行,称 为深衣。深衣裁出曲裾掩与身后。因为汉 代的长衣一般不开衩口,而且裤子多为分 体,护体不严,为了便于举步,还要不使 内衣外露,所以采用曲裾拥掩的形式。