《刺客列传》课件

合集下载

《刺客列传》原创精品实用课件(最新)

第六段

居顷之【不久】 ,会【适逢、正赶上】燕太 子丹质秦亡【逃跑】归燕。燕太子丹者,故 【过去】尝质【名作动,作人质】于赵,而 秦王政生于赵,其少时与丹欢【要好】 。及 政立为秦王【被动句】 ,而丹质于秦。秦王 之遇燕太子丹不善【友好】 ,故【所以】丹 怨而亡【逃跑】归。

过了不久,适逢在秦国作人质的燕太子丹逃回燕 国。燕太子丹,过去曾在赵国作人质,而秦王嬴 政出生在赵国,他少年时和太子丹要好。等到嬴 政被立为秦王,太子丹又到秦国作人质。秦王对 待燕太子不友好,所以太子丹因怨恨而逃归。

太子曰:“愿因【通过,经由】先生得结交 于荆卿,可乎?” 田光曰:“敬诺。”即起, 趋【小步快走,以示礼敬】出。太子送至门, 戒曰:“丹所报,先生所言者,国之大事也 【判断句】 ,愿先生勿泄也!”田光俯而 【表修饰】笑曰:“诺。”

太子说:“希望能通过先生和荆卿结交, 可以吗?”田光说:“遵命。”于是即刻 起身,急忙出去了。太子送到门口,告诫 说:“我所讲的,先生所说的,是国家的 大事,希望先生不要泄露!”田光俯下身 去笑着说:“是。”

太子丹说:“老师的计划,需要的时间太长了,我 的心里忧闷烦乱,恐怕连片刻也等不及了。况且并 非单单因为这个缘故,樊将军在天下已找不到容身 之地,投奔于我,我总不能因为迫于强暴的秦国而 抛弃我所同情的朋友,把他送到匈奴去这应当是我 生命完结的时刻。希望老师另考虑别的办法。”

鞠武曰:“夫行危欲求安,造祸而求福,计浅而怨 深,连结一人之后交【新朋友】 ,不顾国家之大 害,此所谓‘资【助长】怨而助祸’矣。夫以【拿】 鸿毛燎于炉炭之上,必无事矣。且以雕鸷【像雕鸷 一样】之秦,行怨暴之怒,岂足道哉!燕有田光先 生,其为人智深而勇沉,可与谋【商量】 。”

田光曰:“臣闻骐骥盛壮之时,一日而驰千 里; 至其衰老,驽马先之。今太子闻光盛 壮之时,不知臣精已消亡矣。虽然,光不敢 以图国事,所善荆卿可使也。” 【】

《刺客列传》完整ppt课件

33

第五课时 研习(14-17)

34

Байду номын сангаас

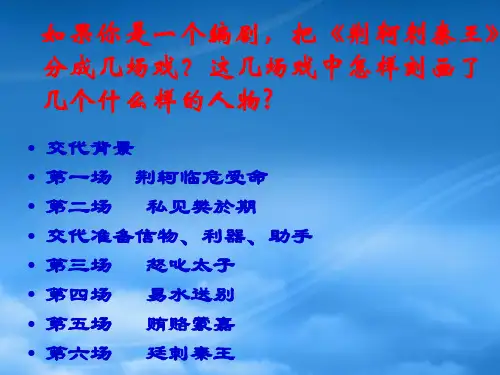

“廷刺秦王”这一部分可分为几层?

计见秦王 顾笑武阳 秦廷搏击 倚柱笑骂 遇难去世

35

廷刺秦王

秦武阳:“色变振恐” 荆轲:顾——笑——前 秦王惶急: 惊——起——绝——拔——操——急——走— —拔——击——复击——目眩 群臣:惊愕、左右:惊呼——“尽失其度” 荆轲:取——奉——发——把——持——逐— —引——倚——笑——踞——骂

7、夫以鸿毛燎于炉炭之上……且以雕鸷 之秦

8、乃造焉

17

整理各类文言知识,翻译

1、太子受而舍之

2、足为寒心

3、是谓“委肉当饿虎之蹊”也

4、愿太子疾遣樊将军入匈奴以灭口

5、请西约三晋,南连齐、楚,北购于单于

6、且非独于此也,夫樊将军穷困于天下

7、是固丹命卒之时也

8、夫行危欲求安……连结一人之后交

9、此所谓“资怨而助祸”矣

3、至其衰老,驽马先之。

4、虽然,光不敢以图国事,所善荆卿可使也。

5、愿因先生得结交于荆卿。

6、丹所报,先生所言者,国之大事也。

7、光窃不自外,言足下于太子也,愿足下过太子于宫。

8、是太子疑光也。

9、夫为行而使人疑之,非节侠也。

10、“愿足下急过太子,言光已死,明不言也。”因遂

自刎而死。

20

第四课时 研习(9-13)

10、愿因太傅而得交于田先生

太子愿图国事于先生也

18

问题探讨

在对待樊於期的问题上,反映出鞠武和太子 丹怎样的特点? 鞠武自私自利,胆怯。他的话是大道理,也是 利于燕国,但是已经难以实施,或者根本上已 经来不及实施。 太子丹豪爽意气,威武不屈。他明知强秦之威, 也要保护樊将军。

第五课时 研习(14-17)

34

Байду номын сангаас

“廷刺秦王”这一部分可分为几层?

计见秦王 顾笑武阳 秦廷搏击 倚柱笑骂 遇难去世

35

廷刺秦王

秦武阳:“色变振恐” 荆轲:顾——笑——前 秦王惶急: 惊——起——绝——拔——操——急——走— —拔——击——复击——目眩 群臣:惊愕、左右:惊呼——“尽失其度” 荆轲:取——奉——发——把——持——逐— —引——倚——笑——踞——骂

7、夫以鸿毛燎于炉炭之上……且以雕鸷 之秦

8、乃造焉

17

整理各类文言知识,翻译

1、太子受而舍之

2、足为寒心

3、是谓“委肉当饿虎之蹊”也

4、愿太子疾遣樊将军入匈奴以灭口

5、请西约三晋,南连齐、楚,北购于单于

6、且非独于此也,夫樊将军穷困于天下

7、是固丹命卒之时也

8、夫行危欲求安……连结一人之后交

9、此所谓“资怨而助祸”矣

3、至其衰老,驽马先之。

4、虽然,光不敢以图国事,所善荆卿可使也。

5、愿因先生得结交于荆卿。

6、丹所报,先生所言者,国之大事也。

7、光窃不自外,言足下于太子也,愿足下过太子于宫。

8、是太子疑光也。

9、夫为行而使人疑之,非节侠也。

10、“愿足下急过太子,言光已死,明不言也。”因遂

自刎而死。

20

第四课时 研习(9-13)

10、愿因太傅而得交于田先生

太子愿图国事于先生也

18

问题探讨

在对待樊於期的问题上,反映出鞠武和太子 丹怎样的特点? 鞠武自私自利,胆怯。他的话是大道理,也是 利于燕国,但是已经难以实施,或者根本上已 经来不及实施。 太子丹豪爽意气,威武不屈。他明知强秦之威, 也要保护樊将军。

史记-刺客列传课件

荆轲 骆宾王 此地别燕丹,壮士发冲冠. 昔时人已没,今日水犹寒.

咏荆轲柳宗元

燕秦不两立,太子已为虞。 千金奉短计,匕首荆卿趋。 穷年徇所欲,兵势且见屠。 微言激幽愤,怒目辞燕都。 朔风动易水,挥爵前长驱。 函首致宿怨,献田开版图。 炯然耀电光,掌握罔正夫。 造端何其锐,临事竟趑趄。 长虹吐白日,仓卒反受诛。 按剑赫凭怒,风雷助号呼。 慈父断子首,狂走无容躯。 夷城芟七族,台观皆焚污。 始期忧患弭,卒动灾祸枢。 秦皇本诈力,事与桓公殊。 奈何效曹子,实谓勇且愚。 世传故多谬,太史征无且

《报任安书》

仆之先人非有剖符丹书之功,文史星历,易;仲尼厄而作《春秋》; 屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥 有《国语》;孙子膑脚,兵法修列;不韦 迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》 《孤愤》;《诗》三百篇,大抵圣贤发愤 之所为作也。

历史的三层含义: 曾经发生的真实存在的事情; 文本记录的事情; 根据常情推断的应该如此的事情。 一切历史都是当代史。

二、背景链接

司马迁(前145—前87年后),字子长,又 称太史公,著名的史学家, “究天人之际, 通古今之变,成一家之言”的史识,成就 了《史记》——中国历史上第一部纪传体 通史。全书130篇,52万余字,包括十二本 纪、十表、八书、三十世家和七十列传。 班固“其文直,其事核,不虚美,不隐恶, 故谓之实录”,鲁迅誉为“史家之绝唱, 无韵之《离骚》”。

导读

第一段:依次交待荆轲身世籍贯,“好读 书击剑”,曾“以术说卫元君”;曾游榆 次,“与盖聂论剑”;游邯郸与鲁句践博。 两个精彩的细节描写。这些,不仅对认识 荆轲全人是必要的,而且对荆轲传的主体 部分起着铺垫作用。

欲扬先抑——怯懦?“驾而去榆次”“嘿 而逃去”

导读

第二段是故事的过渡。在这一段中既写了 荆轲的交游细节和生活细节,又引出了与 后来故事的发展密切相关的两个人物,即 高渐离和田光先生。

刺客列传公开课ppt课件

刺客列传公开 课

学习目标

• 1.疏通字词,理解文意。 • 2.了解荆轲刺秦的过程,重点学

习鉴赏“易水送别”和“廷刺秦 王”两个场面的描写。

• 3.分析荆轲这个人物形象以及如 何来看待“荆轲刺秦”这个历史 事件。

相对独立 互为补充

• 1、我是文学家

• 前四个同学负责此部分的重点字词整理 • 每部分仅限5重点词语 • 后四个同学负责分析场面描写 • 作者用那些手法把易水送别写得慷慨悲壮,把

秦廷搏击 论功行赏

• 点面结合

主要人物(荆轲、秦王)

动作描写、多用短句

次要人物(秦舞阳、群臣)

反衬

场面描写的注意事项

• 1、要有一个简单的背景介绍, 交待活动发生的时间、地点、人 物,为后面的场景描写作铺垫 。

• 2、场面描写要注意主次。 • 3、场面描写要注意点面结合。 • 4、场面描写要注意按照一定顺

序进行。

评说历史事件

历代学者评荆轲

观点

正 方

反 方

1、其立意较然,不欺其志,名垂后世, 岂妄也哉。(司马迁)2、其人虽已没, 千载有余情。(陶渊明)3、虽无壮士 节,与世亦殊伦… 贱者虽自贱,重之 若千钧(左思 )4、江湖侠骨(龚自珍) 5、勒马黄河悲壮士,挥戈易水哭将军 (刘伯承)

1、始速祸焉(苏洵)2、轲匹夫之勇, 其事不足言(朱熹)3、轲不足道也 (南宋鲍彪)

2、下列各组句子中变色Biblioteka 意义相同的一组是B

• A、①恐惧不敢自陈 ②诸郎中执兵 皆陈殿下

• B、①终已不顾 ②荆轲顾笑舞阳

• C、①秦王惊,自引而起 ②荆轲废, 乃引其匕首以擿秦王

• D、①于是荆轲就车而去 ②轲自知 事不就

3、下列句子分为四组,全都直接

学习目标

• 1.疏通字词,理解文意。 • 2.了解荆轲刺秦的过程,重点学

习鉴赏“易水送别”和“廷刺秦 王”两个场面的描写。

• 3.分析荆轲这个人物形象以及如 何来看待“荆轲刺秦”这个历史 事件。

相对独立 互为补充

• 1、我是文学家

• 前四个同学负责此部分的重点字词整理 • 每部分仅限5重点词语 • 后四个同学负责分析场面描写 • 作者用那些手法把易水送别写得慷慨悲壮,把

秦廷搏击 论功行赏

• 点面结合

主要人物(荆轲、秦王)

动作描写、多用短句

次要人物(秦舞阳、群臣)

反衬

场面描写的注意事项

• 1、要有一个简单的背景介绍, 交待活动发生的时间、地点、人 物,为后面的场景描写作铺垫 。

• 2、场面描写要注意主次。 • 3、场面描写要注意点面结合。 • 4、场面描写要注意按照一定顺

序进行。

评说历史事件

历代学者评荆轲

观点

正 方

反 方

1、其立意较然,不欺其志,名垂后世, 岂妄也哉。(司马迁)2、其人虽已没, 千载有余情。(陶渊明)3、虽无壮士 节,与世亦殊伦… 贱者虽自贱,重之 若千钧(左思 )4、江湖侠骨(龚自珍) 5、勒马黄河悲壮士,挥戈易水哭将军 (刘伯承)

1、始速祸焉(苏洵)2、轲匹夫之勇, 其事不足言(朱熹)3、轲不足道也 (南宋鲍彪)

2、下列各组句子中变色Biblioteka 意义相同的一组是B

• A、①恐惧不敢自陈 ②诸郎中执兵 皆陈殿下

• B、①终已不顾 ②荆轲顾笑舞阳

• C、①秦王惊,自引而起 ②荆轲废, 乃引其匕首以擿秦王

• D、①于是荆轲就车而去 ②轲自知 事不就

3、下列句子分为四组,全都直接

高中语文选修《〈史记〉选读》《刺客列传》(司马迁)课件(共55张PPT)

省略句 被动句 定语后置句 省略句 定语后置句

嘉为先言于秦王

群臣侍殿上者

荆轲刺秦是在什么样的形势下发生的?课文

写当时的形势的语言有什么特点?

秦军破赵,势如破竹,大军压境, 燕国危在旦夕。

课文写形势连用几个动词短语,以短促的语 气交代逼人的形势,渲染了紧张、危急的气 氛。“尽收其地”中“尽”写出了秦军的强 大,也应证了先前太子丹的判断。

导入新课

每个人都有每个人的人生信条,而历史上有一 部分人他们的道德信条是“士为知己者死”, 他们是什么样的人呢?让我们一起走进《史 记〃刺客列传》,全文五千多字,共写了曹 沬、专诸、豫让、聂政、荆轲五个人,而其 中单是荆轲一个人就用了三千多字,可见荆 轲是司马迁这篇作品要表现的核心人物,那 我们来认识他。

荆轲刺秦前做了哪些准备工作?

商议计谋 求取信物 准备匕首 准备副手 易水诀别

序曲:易水诀别

• 太子及宾客知其事者,皆白 衣冠以送之。至易水之上, 既祖,取道,高渐离击筑, 荆轲和而歌,为变徵之声, 士皆垂泪涕泣。又前而为歌 曰:“风萧萧兮易水寒,壮 士一去兮不复还!”复为羽 声慷慨,士皆瞋目,发尽上 指冠。於是荆轲就车而去, 终已不顾。

没有 残酷 只是 直刺 预备 用恶意的眼光看人 古人出门举行的祭祀路神的活动 比照 两腿张开,坐于地如簸箕,以示轻蔑 投掷

二、找出下列句子中的通假字 震 慑 吾曩者目摄之 秦武阳色变而振恐 默 荆轲嘿而逃去 返 使悉反诸侯侵地 纵 莫敢合从 悦 秦王必说见臣 卒起不意 猝 现 图穷而匕首见

而赐夏无且黄金二百溢 一坐称善 座 镒

初识文本内容

结构完整,叙事波澜起伏

1. 开端:荆轲的身世、交游的交代。 2. 发展:因好友田光卷入了燕秦之间的恩怨

嘉为先言于秦王

群臣侍殿上者

荆轲刺秦是在什么样的形势下发生的?课文

写当时的形势的语言有什么特点?

秦军破赵,势如破竹,大军压境, 燕国危在旦夕。

课文写形势连用几个动词短语,以短促的语 气交代逼人的形势,渲染了紧张、危急的气 氛。“尽收其地”中“尽”写出了秦军的强 大,也应证了先前太子丹的判断。

导入新课

每个人都有每个人的人生信条,而历史上有一 部分人他们的道德信条是“士为知己者死”, 他们是什么样的人呢?让我们一起走进《史 记〃刺客列传》,全文五千多字,共写了曹 沬、专诸、豫让、聂政、荆轲五个人,而其 中单是荆轲一个人就用了三千多字,可见荆 轲是司马迁这篇作品要表现的核心人物,那 我们来认识他。

荆轲刺秦前做了哪些准备工作?

商议计谋 求取信物 准备匕首 准备副手 易水诀别

序曲:易水诀别

• 太子及宾客知其事者,皆白 衣冠以送之。至易水之上, 既祖,取道,高渐离击筑, 荆轲和而歌,为变徵之声, 士皆垂泪涕泣。又前而为歌 曰:“风萧萧兮易水寒,壮 士一去兮不复还!”复为羽 声慷慨,士皆瞋目,发尽上 指冠。於是荆轲就车而去, 终已不顾。

没有 残酷 只是 直刺 预备 用恶意的眼光看人 古人出门举行的祭祀路神的活动 比照 两腿张开,坐于地如簸箕,以示轻蔑 投掷

二、找出下列句子中的通假字 震 慑 吾曩者目摄之 秦武阳色变而振恐 默 荆轲嘿而逃去 返 使悉反诸侯侵地 纵 莫敢合从 悦 秦王必说见臣 卒起不意 猝 现 图穷而匕首见

而赐夏无且黄金二百溢 一坐称善 座 镒

初识文本内容

结构完整,叙事波澜起伏

1. 开端:荆轲的身世、交游的交代。 2. 发展:因好友田光卷入了燕秦之间的恩怨

高中语文刺客列传课件1 苏教 选修7

廷刺秦王

荆轲刺秦王这件事并不能真正挽救燕国的危亡,荆轲也是为报太子丹的知遇之恩才毅然前往的。荆轲之所以值得肯定,并不在于为太子丹报私怨,而在于他站在斗争的最前列反对秦国对山东六国的进攻和挽救燕国的危亡。千百年来,受压迫的人们之所以敬仰荆轲,也正是基于他那种同情弱小和反抗强暴的义侠精神。当然这当中也流露出“士为知己者死”的因素这既是荆轲本身的局限,也是作者的局限。从荆轲刺秦王的做法来看,这种个人的恐怖手段是不可取的,企图凭借个人的拼杀来改变历史的进程更是不可能的,这些都反映了历史的和阶级的局限。

山东2002年高考优秀作文选登:刺秦

美文赏读

马车驶出燕国边境,驶过满是荒烟蔓草的旷野,驶过高峻险恶的大山,驶进人烟密集的城镇,驶进物资阜盛的城郭,离秦国越来越近,我的心越抽越紧,心中的怒火也越聚越多。 路旁时常有饿死的人的尸首,小村中常见兵士劫掠后放火的浓烟,瘦弱疲惫的农人挣扎着在田间劳作,寒风从颓坏的墙缝吹进贫寒的人家,吹在身无完衣的百姓身上。战火、杀戮带来了无边的灾难。 我买通了秦王的宠臣,秦王要在三天后召见我,我在这个夜晚对皇宫作最后的探查。我走进嬴政的书房,竹简堆满了桌子,桌上摊开着一束竹简,墨迹还未全干,我借手中的火读了那文字,却是秦王新写的文书,我并未想到,这竹简会改变我的行动。

临危授命

“父母宗族,皆为戮没……购将军之首,金千斤,邑万家”——激起樊於期对秦不共戴天之仇——动之以情 “可以解燕国之患,而报将军之仇” ——此举一可报仇,二可解燕国之患——晓之以理 “愿得将军之首……揕其胸” ——让樊於期明白自己的行动计划——告之以谋

侠肝义胆 果敢勇决 擅长辞令 老于心计

9、静夜四无邻,荒居旧业贫。。*** 10、雨中黄叶树,灯下白头人。。**** 11、以我独沈久,愧君相见频。。***** 12、故人江海别,几度隔山川。。**** 13、乍见翻疑梦,相悲各问年。。***** 14、他乡生白发,旧国见青山。。**** 15、比不了得就不比,得不到的就不要。。。***** 16、行动出成果,工作出财富。。*** 17、做前,能够环视四周;做时,你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。。**** 9、没有失败,只有暂时停止成功!。*** 10、很多事情努力了未必有结果,但是不努力却什么改变也没有。。**** 11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。。***** 12、世间成事,不求其绝对圆满,留一份不足,可得无限完美。。**** 13、不知香积寺,数里入云峰。。***** 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。**** 15、楚塞三湘接,荆门九派通。。。***** 16、少年十五二十时,步行夺得胡马骑。。*** 17、空山新雨后,天气晚来秋。。**** 9、杨柳散和风,青山澹吾虑。。*** 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 11、越是没有本领的就越加自命不凡。***** 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。**** 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。***** 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。**** 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。***** 16、业余生活要有意义,不要越轨。*** 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。****

荆轲刺秦王这件事并不能真正挽救燕国的危亡,荆轲也是为报太子丹的知遇之恩才毅然前往的。荆轲之所以值得肯定,并不在于为太子丹报私怨,而在于他站在斗争的最前列反对秦国对山东六国的进攻和挽救燕国的危亡。千百年来,受压迫的人们之所以敬仰荆轲,也正是基于他那种同情弱小和反抗强暴的义侠精神。当然这当中也流露出“士为知己者死”的因素这既是荆轲本身的局限,也是作者的局限。从荆轲刺秦王的做法来看,这种个人的恐怖手段是不可取的,企图凭借个人的拼杀来改变历史的进程更是不可能的,这些都反映了历史的和阶级的局限。

山东2002年高考优秀作文选登:刺秦

美文赏读

马车驶出燕国边境,驶过满是荒烟蔓草的旷野,驶过高峻险恶的大山,驶进人烟密集的城镇,驶进物资阜盛的城郭,离秦国越来越近,我的心越抽越紧,心中的怒火也越聚越多。 路旁时常有饿死的人的尸首,小村中常见兵士劫掠后放火的浓烟,瘦弱疲惫的农人挣扎着在田间劳作,寒风从颓坏的墙缝吹进贫寒的人家,吹在身无完衣的百姓身上。战火、杀戮带来了无边的灾难。 我买通了秦王的宠臣,秦王要在三天后召见我,我在这个夜晚对皇宫作最后的探查。我走进嬴政的书房,竹简堆满了桌子,桌上摊开着一束竹简,墨迹还未全干,我借手中的火读了那文字,却是秦王新写的文书,我并未想到,这竹简会改变我的行动。

临危授命

“父母宗族,皆为戮没……购将军之首,金千斤,邑万家”——激起樊於期对秦不共戴天之仇——动之以情 “可以解燕国之患,而报将军之仇” ——此举一可报仇,二可解燕国之患——晓之以理 “愿得将军之首……揕其胸” ——让樊於期明白自己的行动计划——告之以谋

侠肝义胆 果敢勇决 擅长辞令 老于心计

9、静夜四无邻,荒居旧业贫。。*** 10、雨中黄叶树,灯下白头人。。**** 11、以我独沈久,愧君相见频。。***** 12、故人江海别,几度隔山川。。**** 13、乍见翻疑梦,相悲各问年。。***** 14、他乡生白发,旧国见青山。。**** 15、比不了得就不比,得不到的就不要。。。***** 16、行动出成果,工作出财富。。*** 17、做前,能够环视四周;做时,你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。。**** 9、没有失败,只有暂时停止成功!。*** 10、很多事情努力了未必有结果,但是不努力却什么改变也没有。。**** 11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。。***** 12、世间成事,不求其绝对圆满,留一份不足,可得无限完美。。**** 13、不知香积寺,数里入云峰。。***** 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。**** 15、楚塞三湘接,荆门九派通。。。***** 16、少年十五二十时,步行夺得胡马骑。。*** 17、空山新雨后,天气晚来秋。。**** 9、杨柳散和风,青山澹吾虑。。*** 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 11、越是没有本领的就越加自命不凡。***** 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。**** 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。***** 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。**** 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。***** 16、业余生活要有意义,不要越轨。*** 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。****

《刺客列传》课件1-李炳国

• 三、思考回答: • 1、“易水送别”一幕悲中有壮, 细读课文,探讨太史公是怎样表现 出“悲中之壮”的?

• 三、思考回答: • 1、“易水送别”一幕悲中有壮, 细读课文,探讨太史公是怎样表 现出“悲中之壮”的? •一曲易水歌,以音乐的凄婉慷慨 和诗歌的苍凉悲壮渲染壮别气氛。

廷 刺 秦 王

顾笑舞阳

《<史记>选读》——

刺客是天壤间第一种激烈人,《刺 客传》是《史记》中第一种激烈文字, 故至今浅读之而须眉四照,深读之则 刻骨十分。史公遇一种题,便成一种 文字,所以独雄千古。 -----吴见思

普通高中课程标准实验教科书·语文选修

《<史记>选读》——

郭嵩焘曰:“史公之传刺客,为荆卿也, 而深惜其事不成。其文迷离开合,寄意 无穷。荆卿胸中尽有抱负,尽有感发, 与游侠者不同。又杂出盖聂、鲁勾践、 田光先生、高渐离,备极一时之奇士, 又有狗屠一人。 而终惜荆卿之不知剑术, 借鲁勾践之言以发之,为传末波 澜。”(《史记札记》)

普通高中课程标准实验教科书·语文选修

1、是谁把荆轲推到了历史的前台的?

2、谈谈荆轲刺秦的失败原因有哪些?

读

一、读《刺客列传》全文

二、读张承志的《清洁的精神》。

怎样认识荆轲和荆轲刺秦王这一行动?

荆轲刺秦王这件事并不能真正挽救燕国的危 亡,荆轲也是为报太子丹的知遇之恩才毅然前往 的。荆轲之所以值得肯定,在于他站在斗争的最 前 列反对秦国对六国的进攻和挽救燕国的危亡。 千百年来,受压迫的人们之所 以敬仰荆轲, 也正是基于他那种同情弱小和反抗强暴的侠义精 神。从荆 轲刺秦王的做法来看,这种手段是不 可取的,企图凭借个人的拼杀来 改变历史的进 程更是不可能的,这些都反映了历史的和阶级的 局限。

选修《史记》选读刺客列传课件(40张)

最佳绩效刺客--曹沫

曹沫,鲁国人氏,以力大勇敢著称。鲁公对他很欣 赏,任命他为将军,同齐国交战。未料三战皆败,鲁公 心怯,赶紧商议割地求和。但是并未责怪曹沫,仍用他 为将。

齐桓公答应和鲁在柯地会盟。正当鲁公与桓公即将 达成屈辱协议之时,曹沫手执匕首冲上前去,劫持了齐 桓公。桓公左右恐伤到主公,不敢动作。桓公问:“你 想怎样?”曹沫说:“齐强鲁弱,您恃强凌弱太过分了。 大王您认为该怎么办呢?”桓公被迫答应尽数归还侵夺 鲁国的土地。得到承诺后,曹沫扔下匕首重新站在群臣 之中,面不改色,辞令如故。桓公恼羞成怒,想毁约食 言,被管仲劝止。于是,不费吹灰之力,曹沫三战所失 的土地又都被全数归还。

豫让桥

在山西太原市西 南24公里赤桥村。 桥为砂石砌筑, 桥上勾栏围护, 桥下晋水常流。

古今异义

1.夫以秦王之暴而积怒于燕,足为寒心

提心吊胆

2.夫樊将军穷困于天下

困窘,走投无路

3.太子逢迎,却行为导,跪而蔽席.

行走/作为

4.田先生不知丹之不肖

不才

5.持千金之资币物.

豫让仍不死心,不惜以身涂抹油漆变相、口吞煤炭变声来 乔装自己,找机会报仇。机会来了,豫让事先埋伏在一座桥下, 准备在赵襄子经过的时候刺杀他。没曾想赵襄子的马却突然惊 跳起来,使得豫让的计划又再次失败。豫让自知此劫难逃,便 恳求赵襄子:“希望你能让我完成最后一个心愿:把你的衣服 脱下来,让我刺穿;这样,即使我死了,也不会有遗憾。”赵 襄子答应了他,豫让拔剑,在赵襄子的衣服上连刺了三次,然 后就自杀了。

最佳创意刺客--专诸

专诸,春秋时期吴国人氏,为吴国公子光(即后来的 吴王阖闾)所雇,用来刺杀王位竞争对手吴王僚。

话说事发当日,公子光宴请王僚,私下埋伏甲兵于 室内。王僚也早有防范,命人沿途布满兵卒,门窗台阶 左右也都部署上自己的亲信,夹道而立的侍卫,皆手持 长铍。酒酣耳热之时,公子光佯装有足疾,退入内室。 这时专诸闪亮登场了!他充分发挥自己的想象力和主观 能动性,创造性的把匕首藏在鱼腹中,佯装为王僚献菜。 等走到王僚跟前,说时迟那时快!专诸突然撕开鱼腹, 拿出匕首刺向王僚!王僚当场毙命。遗憾的是,专诸当 即也被侍卫杀死。公子光趁对方群龙无首,速命埋伏的 甲士攻击王僚的侍从,尽数将其诛杀。为感念专诸,吴 王阖闾加封专诸之子为上卿.

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

8.于是,聂政登门回访严仲子,谢绝了严仲子给他 派的助手,孤身一人前往韩国朝都阳翟(今禹州)刺 杀侠累。 9.聂政到了韩国都城,找机会进了相国府。侠累坐 在堂上,周围有很多持刀荷戟的护卫。聂政大喝一 声,挺剑便刺。 10.护卫大乱,上前来保护侠累,聂政威武神勇,击 杀了几十人,但最终寡不敌众倒下来。 11.聂政怕死后连累自己的姐姐,就毁坏面容、挖出 眼睛、剖开肚皮,壮烈赴死。 12.其姊在韩市寻到弟尸,伏尸痛哭,后撞死在聂政 尸前。《史记》、《战国策》皆有传记之。

译文

太史公说:世人谈到荆轲,所说的有关 太子丹的命运,说什么“天上像下雨一样落 下粮食来,马头长出角来!”太过分了。又 说荆轲刺伤了秦王,这都是不确的。当初公 孙季功、董生和夏无且交往,详尽地知道这 件事,他们对我说的就像我记载的这样。从 曹沫到荆轲这五个人,他们的义举,有成功 的,也有不成功的,但他们的志向意图都很 清楚,都没有违背自己的志向,名声流传到 后代,这难道是虚妄的吗!

《<史记>选读》——

李景星曰:“《刺客传》共载 五人:一曹沫,二专诸,三豫让, 四聂政,五荆轲。此五人者,在天 地间别具一种激烈性情.故太史公 汇归一处.别成一种激烈文字。行 文用阶级法,一步高一步,刺君、 刺相,至于刺不可一世之王者,刺 客之能事尽矣。是以篇中叙次,于 最后荆轲一传独加详焉。

《刺客列传》全文五千多字,共写了 曹沬、专诸、豫让、聂政、荆轲五个人, 而其中单是荆轲一个人就用了三千多字, 可见荆轲是司马迁这篇作品要表现的核心 人物。节选部分主要记叙了“荆轲刺秦王” 的故事,叙述了这一事件的前因后果,从 准备、实施、到最后失败,事件过程完整。 情节围绕一个“刺”字展开,波澜起伏, 惊心动魄,人物的性格也随着故事情节的 发展得到了生动的表现。

《刺客列传》

《刺客列传》是一篇类 传,依次记载了春秋战国 时代曹沫、专诸、豫让、 聂政和荆轲等五位著名刺 客的事迹。

《<史记>选读》——

刺客是天壤间第一种激烈 人,《刺客传》是《史记》中第 一种激烈文字,故至今浅读之而 须眉四照,深读之则刻骨十分。 史公遇一种题,便成一种文字, 所以独雄千古。 -----吴见思

倚柱而笑,箕踞以骂

荆轲废,乃引其匕首以擿秦王,不

中,中桐柱。秦王复击轲,轲被八 创。轲自知事不就,倚柱而笑,箕 踞以骂曰:“事所以不成者,以欲 生劫之,必得约契以报太子也。” 於是左右既前杀轲,秦王不怡者良 久。

作者是如何写廷刺秦王片断的?

作者把荆轲置于强秦的朝堂这个特殊的环境,采 用正面描写和侧面描写相结合的手法写作。

《刺客列传》中尽管这五人的具体事 迹并不相同,其行刺或行劫的具体缘由 也因人而异,但是有一点则是共同的, 这就是他们都有一种扶弱拯危、不畏强 暴、为达到行刺或行劫的目的而置生死 于度外的刚烈精神。而这种精神的实质 则是“士为知己者死”。所以太史公在 本传的赞语中说:“此其义或成或不成, 然其立意较然,不欺其志,名垂后世, 岂妄也哉!”这也就是太史公对本传传 旨的一种集中概括了。

最佳上镜刺客--荆轲

“风潇潇兮易水寒,壮士一去兮不 复还。”荆轲无疑是历史上知名 度最高的刺客,世代为人所颂扬, 可谓妇幼皆知,就连现代的两大 名导也不放过这个题材。评荆轲 为最上镜刺客,可谓名至实归, 众心所向。

背景简介:

“荆轲刺秦王”的故事发生在战国末期的公元 前 227年,即秦统一中国之前的六年。当时,秦于公元 前 230年灭韩,又于公元前 228年破赵( 灭赵是公元前 222年),秦统一六国的大势已定。地处赵国东北方的 燕国是一个弱小的国家。当初,燕王为了结好于秦国, 曾将太子丹交给秦国作人质。而“秦遇之不善”,太 子丹于公元前 232年逃回燕国。为抵抗强秦的大举进攻, 同时也为报“见陵”之怨仇,太子丹想派刺客去劫持 秦王,“使悉反诸侯之地”;或者刺杀秦王赢政,使 秦“内有大乱”,“君臣相疑”,然后联合诸侯共同 破秦。荆轲刺秦王的故事,就是在这样的背景下发生 的。荆轲刺秦王失败之后,秦大举攻燕,于公元前 226 年破燕,公元前 222年灭燕。

历史对荆轲刺秦的评议

虽无壮士节,与世亦殊伦——左思 其人虽已没,千载有余情——陶潜 江湖侠骨——龚自珍 至丹以荆卿为计,始速祸 焉。 ——北宋•苏洵 轲不足道也——南宋•鲍彪 轲匹夫之勇,其事无足言——朱熹

司马迁的评价

太史公曰:世言荆轲,其称太 子丹之命,“天雨粟,马生角” 也,太过。又言荆轲伤秦王,皆 非也。始公孙季功,董生与夏无 且游,具知其事,为余道之如是。 自曹沫至荆轲五人,此其义或成 或不成,然其立意较然,不欺其 志,名垂后世,岂妄也哉!

正面描写:为掩护秦舞阳“色变振恐”,荆轲一 “笑”一“顾”一“前”,体现他沉着机智、镇定自 如的超人胆识;刺秦王时,“把、持、椹”三个动词, 写出其敏捷勇敢;“倚柱笑骂”,写出他的视死如归。

侧面描写:秦舞阳的“色变振恐”,秦王的“目 眩良久”,群臣的“尽失其度”,烘托其胆识。 荆轲在强秦的朝堂上,追得秦王惊慌失措,“环 柱而走”,狼狈不堪;群臣万分惊愕,束手无策。把 场面写得惊心动魄,公元前453年,当 时晋国有六大家族争夺政权,豫让曾经在范氏、中行氏手下 工作,并没有受到重视;后来投靠智伯,智伯非常看重他。 赵襄子与智伯之间有极深的仇怨,赵襄子联合韩、魏二家, 消灭智伯,并将他的头骨拿来当酒杯。豫让认为,一个有价 值的人,应该为赏识自己的人,不惜牺牲性命,就好像一个 女子,应该为喜欢她的人,做最美丽的装扮,下定决心为智 伯复仇。 豫让 他先是改变姓名,冒充罪犯,混进宫廷,企图藉整修厕所的 方式,以匕首刺杀赵襄子。可是赵襄子在上厕所时,突然有 所警觉,命令手下将豫让搜捕出来。赵襄子的左右随从原想 杀他,赵襄子却认为豫让肯为故主报仇,是个有义之人,便 将他释放。 豫让仍不死心,为了改变相貌、声音,不惜在全身涂抹上油 漆、口里吞下煤炭,乔装成乞丐,找机会报仇。他的朋友劝 他:"以你的才能,假如肯假装投靠赵襄子,赵襄子一定会重 用、亲近你,那你岂不就有机会报仇了吗?何必要这样虐待 自己呢?"豫让却说:"如果我向赵襄子投诚,我就应该对他忠 诚,绝不能够虚情假意,用这种卑鄙的手段。"豫让还是要 依照自己的方式完成复仇的使命。

最震撼刺客聂政

1.聂政是战国时期轵县深井里人,年青侠义, 因除害杀人, 为了躲避 仇家,和母亲、姐姐逃往齐国(今山东境),以屠宰 为业。 2.当时,韩国大臣严仲子与国相侠累(名傀)廷争结下仇怨, 严仲子怕被杀害,只好逃走了。 3.严仲子四处游访侠士,希望找到能替他向侠累报仇的人。 4.到了齐国,听说聂政是个勇士,严仲子便常常登门拜访他, 还备办酒席款待他。 5.酒到酣畅时,严仲子亲自为聂政的老母敬酒,并用黄金百 镒为贺礼祝她长寿,求其为已报仇。 6.聂政明白严仲子的意思,执意不收礼物。他说:"我屈身在 市场上做了屠夫,就是为了奉养老母,母亲在世,我不敢以 死报答别人。" 7.后来,聂政的母亲去世了,聂政守孝三年后,忆及严仲子 知遇之恩,认为是报答他的时候了。"

群臣皆愕 以手共搏之

群臣侍殿上者,不得持尺兵。诸郎中执兵 皆陈殿下,非有诏不得上。方急时,不及 召下兵,以故荆轲逐秦王.而卒惶急,无以 击轲,而以手共搏之。是时侍医夏无且。 以其所奉药囊提荆轲也。秦王方环柱走, 卒惶急,不知所为,左右乃曰:“王负 剑!” 负剑,遂拔以击荆轲,断其左股。

群臣皆愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,

顾笑舞阳

荆轲奉樊於期头函,而秦舞阳奉地图

柙,以次进。至陛,秦舞阳色变振恐, 群臣怪之。荆轲顾笑舞阳,前谢曰: “北蕃蛮夷之鄙人,未尝见天子,故 振慑。愿大王少假借之,使得毕使于 前。”

图穷而匕首见

轲既取图奏之,秦王发图,图穷而

匕首见。因左手把秦王之袖,而右 手持匕首揕之。未至身,秦王惊, 自引而起,袖绝。拔剑,剑长,操 其室。时惶急,剑坚,故不可立拔。 荆轲逐秦王,秦王环柱而走。

鉴赏刺秦场面的写作方法

(1)通过语言、神态、表情描写,栩栩如生地刻画人 物形象。荆轲“顾笑舞阳,前为谢曰”、“知事不就, 倚拄而笑,箕踞以骂”,读之使人如见其形,如闻其声。 (2)运用间接描写的方法渲染气氛,衬托荆轲的英雄 形象。写“年十三”就杀人的秦舞阳“色变振恐”,衬 托荆轲镇定自若;写秦王“恐急”,“群臣惊愕”, “尽失其度”,“不知所为”,衬托荆轲英雄虎胆,威 慑秦廷;最后荆轲事败身亡,秦王仍“不怡良久”,这 寥寥数语,从反面衬托了荆轲的威武壮烈。 (3)通过斗争双方的动作描写,展示生死搏斗的曲折 过程.荆轲“奉-取-发-把-持-逐-掷”,主动进攻未遂, 仍进行最后一次努力;秦王“惊-起-拔-走-负-击-断”, 由惊慌失措转为有效反击,动作描写,层次分明。

有一次,机会来了,豫让事先埋伏在一座桥下,准备在赵襄 子过桥的时候刺杀他。赵襄子的马却突然惊跳起来,使得豫 让的计划又再次失败。捉了豫让后,赵襄子责备他说:"你以 前曾经在范氏和中行氏手下工作,智伯消灭了他们,你不但 不为他们报仇,反而投靠了智伯;那么,现在你也可以投靠 我呀,为什么一定要为智伯报仇呢?"豫让说:"我在范氏、中 行氏手下的时候,他们根本都不重视我,把我当成一般人; 而智伯却非常看重我,把我当成最优秀的人才,是我的知己, 我非替他报仇不可!" 赵襄子听了非常感慨,便说:"你对智伯,也算是仁至义尽了; 而我,也放过你好几次。这次,我不能再释放你了,你好自 为之吧!" 豫让知道这一次是非死不可,于是就恳求赵襄子:"希望你能 完成我最后一个心愿,将你的衣服脱下来,让我刺穿;这样, 我即使是死了,也不会有遗憾。" 赵襄子答应这样的要求,豫让拔剑,连刺了衣服三次,然后 就自杀了。 豫让身死的那一天,整个赵国的侠士,都为他痛哭流涕。

对荆轲刺秦的评价,历来见仁见智。 北宋苏洵非议荆轲“始速祸焉”。南宋 鲍彪说“轲不足道也”。朱熹认为“轲 匹夫之勇,其事无足言”。但肯定荆轲 的人也很多,第一个是司马迁,《史 记· 刺客列传》结尾说:“其立意较然, 不欺其志,名垂后世,岂妄也哉。”