汉语与中国传统文化

汉语言文学发展中传统文化的渗透

| 文化艺术汉语言文学发展中传统文化的渗透□吴婷婷/文传统文化一直以来都是中华民族文化的根基和灵魂,而汉语言文学作为传承和表达传统文化的重要载体,在其发展过程中不可避免地受到传统文化的渗透和影响。

随着时间的推移,汉语言文学不仅在形式和内容上承载了丰富的传统文化元素,更深入地渗透到了创作风格、价值观念以及思维方式等方面。

本文旨在探讨汉语言文学发展中传统文化的渗透现象,以揭示传统文化对汉语言文学的重要影响和独特价值。

1 汉语言文学的特点1.1 意境优美汉语言文学以其独特的意境优美而著称。

这种意境优美表现在作品中的情感表达、形象描写等方面。

首先,汉语言文学在情感表达上展现出细腻、深邃的意境。

一种常见的情感意境是婉约之美,以细腻、柔情的方式表达内心感受。

例如,唐代诗人王之涣在《登鹳雀楼》中写道:“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”这些简洁而含蓄的诗句,通过对山河壮丽景色的描绘,唤起读者心中的爱国情感,展现出一种优美的意境。

另外,汉语言文学在形象描写上创造出独特的意境美感。

通过精细的描绘和富有想象力的语言表达,作家们能够将自然景物、人物形象以及物象等具象事物赋予深刻的感觉和情绪。

例如,明代小说家施耐庵在《水浒传》中对英雄人物的描写极具意境美感。

他以鲜明的笔触刻画了豪杰的英勇形象,将他们置于动人的情境中,通过情节和对话的交织,展现出磅礴的气势和激荡的情感,为读者呈现出独特的意境。

1.2 内涵丰富汉语言文学以其内涵丰富而备受推崇。

所谓文学的内涵,指作品所蕴含的思想、感情和价值观念,是伴随作品永久传存并强烈影响读者的部分。

在汉语言文学中,内涵的丰富表现为文化底蕴、思想深度、审美价值等多个方面。

文化底蕴方面,汉语言文学深植于中国几千年的历史与文化传承,如《诗经》《楚辞》等经典文学作品体现了中国文化的深远影响。

思想深度方面,很多优秀的汉语言文学作品通过对人性、社会、人生等深刻的思考表现出独特的思想深度,如《红楼梦》中对命运、爱情的探讨和《儒林外史》中对官场的思考等。

汉语汉字与中国文化的关系

汉语汉字与中国文化的关系汉语汉字与中国文化的关系一、汉语汉字与中国文化的关系汉语汉字是中国文化在构建的过程中所塑造出来的一种新的文化表述形式,因而,汉语汉字也一定程度上是中国文化的象征。

它反映了中国文化的历史、语言文字、审美情趣和传统习俗的特点,是中华民族文化精神的一种体现。

1、文化的象征汉字是汉语的象征,体现的是中国历史的沉淀和文化,在中国历史上占有一席之地。

它们体现了中国的历史旅程、思想风貌,以及表达中国人思想的细微差别。

这些汉字更是中国文化的依托,代表着中国文化的精神,成为中国文化的象征。

2、语言文字的表达汉字由象形文字和指示文字组成,它们表达的是中国语言文字和文化的特点。

汉字形成了中国文字系统,开创了汉文化和中国文字的发展史。

3、审美情趣的体现汉字是中国传统文化的象征,反映了中国人审美情趣的特点。

它们表达的是中国人对美的理解,以及对文字审美的偏好,体现出中国传统文化对审美的重视。

4、传统习俗的体现汉字表现出中国传统习俗的特点。

比如,汉字里面的图案和结构,都能够表达出中国人的思想感觉和思维模式,从而反映出中国人的传统价值观。

二、汉语汉字对中国文化的影响汉语汉字不仅是中国文化的象征,而且还对中国文化的发展和影响也非常重大。

汉字的影响在很大程度上改变了中国文化的发展方向,使中国文化更加多元化,更加开放。

1、语言文字的发展汉字的发展过程不仅影响了中国的语言文字,而且也影响了中国的文学文化。

通过汉字,中国的文学文化得以发展,使中国人具备了独特的表达文字思想的能力,从而也影响了中国人的审美情趣。

2、文化思想的变革通过汉字,中国文化的思想也得到了相应的变革。

它使中国文化从传统的宗教文化转变为实用文化,从而改变了中国社会的思想发展方向。

3、社会文明的发展汉字的发展也影响了中国的文明发展。

它使得中国社会可以更加精确的表达思想,从而催生出许多崭新的思想,使中国的文明发展取得了非凡的成就。

汉语汉字与中国文化是息息相关的,它们是中国文化在其发展过程中不可分割的一部分。

中华传统文化在汉语教学中的运用

中华传统文化在汉语教学中的运用1. 引言1.1 中华传统文化在汉语教学中的运用中华传统文化是中华民族宝贵的文化遗产,是中华民族传统的文化基因。

在汉语教学中,运用中华传统文化不仅可以传承和弘扬优秀的传统文化,还可以增强学生对汉语学习的兴趣和热情,促进学生的综合素质的提升。

中华传统文化蕴含着丰富的内涵,注重道德修养、家国情怀、礼仪规范、艺术美感等方面,这些内容恰恰是汉语教学中需要重点培养的素养和能力。

因此,在汉语教学中运用中华传统文化具有重要意义。

通过运用中华传统文化,可以让学生了解中国传统节日的由来和习俗,增加他们对中国传统文化的认识和理解。

同时,引入中华传统文学作品可以激发学生对诗词歌赋的兴趣,帮助他们提高语言表达能力。

传授中华传统礼仪可以培养学生的礼貌和谦逊之风,提升他们的人文素养。

此外,融入中华传统艺术教学和借助中华传统哲学思想教育,可以帮助学生更好地理解中国文化的深层内涵,拓展他们的文化视野。

总而言之,运用中华传统文化在汉语教学中可以丰富教学内容,激发学生学习的热情,提升他们的文化修养和综合素质。

在当今全球化背景下,传承和发扬中华传统文化是每一个汉语教师义不容辞的责任和使命。

将会成为推动汉语教学与中华文化传播相互融合、相互促进的重要手段。

2. 正文2.1 运用中华传统节日教学中华传统节日是中国人民的重要文化传统,通过在汉语教学中运用中华传统节日教学,可以帮助学生更好地了解中国文化并增强对汉语学习的兴趣。

教师可以在课堂上介绍中国传统节日的起源、习俗和意义,让学生了解中国人民丰富多彩的文化传统。

讲解春节的由来、庆祝活动和象征意义,让学生了解中国人民过年的习俗和传统民俗。

教师可以组织学生参与节日相关的文化活动,如写春联、包饺子、赏花灯等,让学生亲身体验传统节日的乐趣,增强他们对中国文化的认同感。

教师还可以通过讲解节日歌曲、民俗故事和传统手工艺品等方式,让学生更深入地了解中国传统节日文化,提高他们的文化素养和语言水平。

汉字与中国传统文化

汉字与中国传统文化一、本文概述《汉字与中国传统文化》是一篇旨在探讨汉字与中国传统文化之间密切关系的文章。

汉字,作为世界上最古老的文字之一,承载着中国几千年的历史与文化记忆。

它不仅是中国人日常交流的工具,更是中华文明的独特象征和传承者。

通过深入研究汉字的形成、演变以及其在社会生活中的运用,我们可以更深入地理解中国传统文化的内涵与精髓。

本文首先简要介绍了汉字的起源和演变过程,包括甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、楷书、行书等主要字体的发展历程。

随后,文章分析了汉字与中国传统文化之间的内在联系,探讨了汉字在哲学、文学、艺术、历史等多个领域中的体现和影响。

通过具体实例,展示了汉字在表达中国传统文化价值观念、审美取向以及社会习俗等方面的独特作用。

本文还关注了汉字在现代社会中的传承与发展。

随着科技的进步和全球化的推进,汉字面临着前所未有的挑战与机遇。

如何在保持传统特色的基础上,推动汉字在现代社会中的创新与发展,成为我们需要思考和探讨的问题。

《汉字与中国传统文化》旨在通过对汉字的深入研究,揭示其与中国传统文化之间的紧密联系,促进人们对中华文化的理解和传承。

文章也期望能够引起人们对汉字在现代社会中传承与发展的关注与思考。

二、汉字的构造与传统文化汉字,作为世界上最为独特和古老的文字系统,其构造本身便深深地烙印着中国传统文化的印记。

每一个汉字都如同一幅生动的图画,既传递着具体的信息,又蕴含着深邃的哲理。

汉字的构造体现了中国古代的哲学思想。

以“阴阳”为例,这一哲学概念在汉字中得到了生动的体现。

许多汉字,如“明”“暗”“男”“女”等,都采用了“阴阳”的结构,表达出相互对立又相互依存的哲学理念。

汉字的构造也反映了中国古代的社会生活。

例如,“家”字,由“宀”和“豕”两部分组成,形象地表示了一间房子和一头猪,这恰恰是中国古代农耕社会的生活写照。

再如,“民”字,由“目”和“一”组成,象征着每个人都应该被看见,都应该有发言的权利,这体现了古代社会对于民众的重视。

浅析汉语言文学对中华传统文化弘扬的作用

浅析汉语言文学对中华传统文化弘扬的作用作者:刘东宏来源:《青年文学家》2019年第11期摘; 要:汉语言文学是中华传统文化的一个重要载体,它具有独特的人文高度性和核心基础性,凝聚了浓厚的人文素质和思想情怀;它保存、传播和延续了中华传统文化的优良传统,促进了各民族之间的信息、文化传递与传承。

因此,汉语言文学也成为了弘扬中华传统文化的重要核心载体。

与此同时,汉语言文学还肩负着具备丰富的传统文化素养的人才,让他们更好地驾驭语言文字,更好地宣传民族文化,让中华民族蕴含的优秀传统文化得以一代一代地传承下去。

关键词:汉语言文学;中华传统文化;传承弘扬[中图分类号]:I206; [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2019)-11-0-011.引言汉语是世界上使用人数最多的语言之一,是世界上独一无二的语言,也是中国传统文化的重要载体,承载着中华民族五千年的文明史。

汉语言文学就是以汉语学习为核心的一门学科,通过对汉语言文学的研习和发展也使得中华传统文化得以发扬壮大,汉语言文学对于中华传统文化的弘扬起到了极其重要的作用。

本文通过结合汉语言文学和中华传统文化的特性与联系,对汉语言文学在中华传统文化弘扬的重要性进行分析。

2.汉语言文学的文化特点汉语言文学是中华传统文化的一个重要载体,它承载着中华民族上下五千年的历史文化。

汉语文字中包含着中华民族的思想观念、历史渊源、风俗礼仪等诸多文化内涵。

离开了汉语汉字,中华优秀传统文化的传承与弘扬也将成为无源之水。

通过汉字、汉语的教育学习来传承传播中华文化,是一条根本的途径[1]。

以汉字、汉语为根源的汉语言文学在伴随着中华文化的发展中也在不断丰富自身的内涵。

经过历史的风雨洗礼,汉语言文学现今已在各大高校扎根,进入课堂教育,汉语言文学教育也越来越彰显出其独特的价值。

在历史的长河里,汉语言文学在没落的时代记录了黑暗的故事,也在美好的日子里叙写最荣耀的篇章。

汉语言文学自身蕴含的文化见证了历史的变迁,它也正是我们中华文化的一个浓缩[2]。

探讨中国传统文化在现代汉语言中的继承与发展

探讨中国传统文化在现代汉语言中的继承与发展伊若瑶 天津市崇化中学摘 要:中国传统文化是中华民族的祖先用劳动和智慧创造的,是人类历史长河中光辉灿烂的一抹,它包括中华民族各个历史时期创造的优秀物质文化和精神文化,其博大精深、丰富多姿、源远流长、延绵不绝,一直影响到今天的生活,渗透在我们的衣食住行中。

汉语言作为世界上使用人数最多的语言,已有3159多年的历史,是中国传统文化中精神文化的体现。

汉语言发展至今,承载着中国传统文化广博、厚重的内容和精神,对中国传统文化的继承与发展做出了重要贡献。

本文将会就中国传统文化与现在汉语言的关系进行研究,讨论中国传统文化在现代汉语言中的继承与发展。

关键词:中国传统文化;现代汉语言;继承与发展[中图分类号]:G122 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2016)-36-159-02一、引言汉语言是汉民族的共同语,中国传统文化的内容和精神渗透其中,不断创新和发展,并包容、吸收其他国家和民族先进文化的精髓。

汉语言主要以人们日常交流和文学作品的形式存在,即口语与书面语,前者灵活性强,不具有具体的形式。

后者包括小说、散文、史记、传记等形式,以及独有的格律诗、词、曲、赋等,是中国传统文化的具体存在,被誉为中国传统文化的活化石。

本文将会以现代汉语言文学为例,对中国传统文化与现代汉语言之间的关系进行研究,来探讨现代汉语言对中国传统文化的继承与发展。

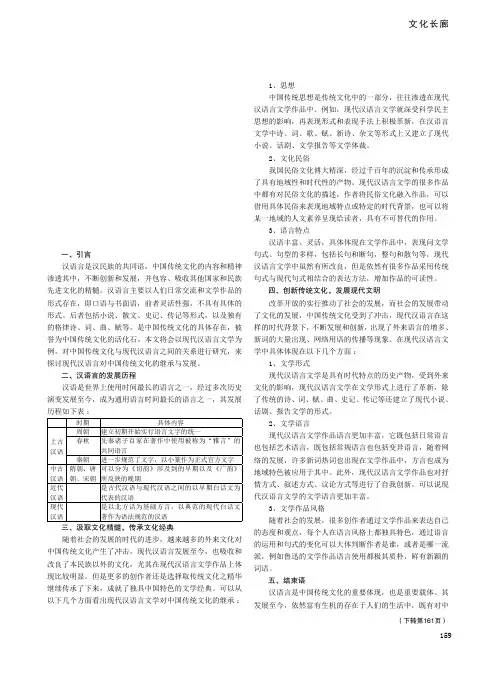

二、汉语言的发展历程汉语是世界上使用时间最长的语言之一,经过多次历史演变发展至今,成为通用语言时间最长的语言之一,其发展历程如下表:时期具体内容上古汉语周朝建立初期开始实行语言文字的统一春秋先秦诸子百家在著作中使用被称为“雅言”的共同语言秦朝进一步规范了文字,以小篆作为正式官方文字中古汉语隋朝、唐朝、宋朝可以分为《切韵》涉及到的早期以及《广韵》所反映的晚期近代汉语是古代汉语与现代汉语之间的以早期白话文为代表的汉语现代汉语是以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的汉语三、汲取文化精髓,传承文化经典随着社会的发展的时代的进步,越来越多的外来文化对中国传统文化产生了冲击,现代汉语言发展至今,也吸收和改良了本民族以外的文化,尤其在现代汉语言文学作品上体现比较明显。

汉语和中国文化的关系

汉语和中国文化的关系

汉语是中国文化的重要组成部分,与中国文化有着密切的联系。

1.汉语是中国文化的载体

汉语是中国传统文化的载体,许多中国古典文学作品都是用汉语书写的。

汉语中蕴含了丰富的文化内涵,是传承和发扬中国文化的重要途径。

2.汉语与中国文化相互影响

汉语和中国文化相互影响,汉语的发展受到中国文化的影响,同时中国文化也受到汉语的影响。

汉语的发展历程中,不断吸收外来文化的影响,并将其融入到中国文化之中。

3.汉语是中国文化的重要组成部分

汉语是中国文化的重要组成部分,在中国传统文化中,汉语既是表达思想和感情的工具,也是传承文化的媒介。

汉语中所蕴含的文化内涵,对中国文化的发展和传承起着重要的作用。

汉语敬谦词中的民族传统文化

汉语敬谦词中的民族传统文化汉语敬谦词是汉族传统文化的重要组成部分,它是一种以表达谦虚、尊重和礼貌为主要目的的语言习惯。

敬谦词的使用在中国古代已经有了悠久的历史,可以追溯到周朝时期,相传是古代圣贤孔子提出的。

敬谦词的使用使得人们在交流中能够表达对对方的尊重,彰显了中国人注重礼仪的传统美德。

敬谦词在汉族传统文化中扮演着重要的角色,不仅体现了中华民族的优良传统,还反映了中国人民的价值观念。

下面我们就来详细介绍一下敬谦词在汉语中的民族传统文化。

敬谦词的使用体现了中国人讲究谦虚的品质。

中国人历来注重谦虚,认为谦虚是一种美德。

在汉语中,有很多敬谦词是以自己为主体,表达对他人的尊重态度。

如在请客吃饭时,主人通常会说“请您多吃一点”,以表示自己不舍得打扰对方,但是在中国文化中,客人却会根据主人的邀请感到有些不好意思,表示“承让了”或者“不好意思”,可见中国人的谦虚态度。

敬谦词的使用反映了中国人追求和谐的价值观念。

中国人注重人与人之间的和谐关系,认为人际关系的和谐可以带来吉祥与福祉。

在汉语中,人们常用敬谦词以示尊重,并且通过这种敬谦之道来维护家庭和谐、社会和谐。

比如在问候他人时,我们常常会说“身体好吗?”、“吃了吗?”等,体现了关心他人健康和生活情况的关切之心。

敬谦词的使用体现了中国人认真对待事务和重视人际关系的态度。

中国人注重人与事的关系,认为不同的身份地位和互动关系需要适当的敬谦语言。

在汉语中,人们使用敬谦词语,表达自己对他人身份的尊重和认可。

比如对于长辈,我们通常会称呼为“爷爷”、“奶奶”、“叔叔”、“阿姨”等,以示对长辈的尊重和孝顺之意。

敬谦词在汉语中承载了中国人的优秀传统文化,它是中国人民礼仪之邦的重要表现形式,体现了人们崇尚谦虚、尊重他人、追求和谐的价值观念,也为维护人际关系和社会和谐做出了重要贡献。

敬谦词的使用在中国古代就有了悠久的历史,经过历代人民的发展和创新,逐渐形成了独特的和深入人心的民族传统文化。

中国汉字的传统文化详细解读

中国汉字的传统文化详细解读汉字作为中华民族宝贵的文化遗产,蕴涵着丰富的历史传统文化信息资源。

以下是店铺整理分享的汉字的传统文化解读的相关资料,欢迎阅读!汉字的传统文化解读汉字与中国传统文化有着久远而密切的联系。

汉字的产生、发展过程 ,从一个侧面反映了中华民族的文化观。

从汉字与西方文字的比较 ,与我国古代的生产关系、神崇拜、玉文化以及汉字的特点等方面,论述了汉字与中国传统文化相互依存的关系 :汉字里积淀着中国文化的结晶 ,中国文化也仰仗着汉字流传得更为久远。

汉字是一种表意文字,许多字从外形上看可以知道它的大概意思。

比如“日”形状像太阳,“月”形状像月牙。

日和月都有光,两个合在一起更亮,这就是“明”。

汉字的这个特点使它很容易受到人们主观意识的影响,因此,从汉字可以了解到一些中国传统文化观念。

一、从汉字看古人的宇宙观古人在造字时,把对宇宙的认识融进了汉字。

1、从方块字说起现在的汉字外形是个方块,可在商朝时候却不是这样。

如“龙”字像一条长长的虫子,“凤”字像一只又高又瘦的鸟。

从周朝后期开始,字形逐渐变方,经过秦朝的篆书,汉朝前期的隶书,到汉末形成了笔画平直、形体端正的方块形楷体字。

为什么2000年以前的人把字形定为方的呢?这是因为那时的人对宇宙有了明确的看法,尽管这个看法是不科学的。

他们认为天是圆的,像个圆底锅扣在我们上边;地是方的,托在我们脚下。

地既然是方的,地上的一切人工建筑也都要建成方形。

所以大到城市、院子、房屋,小到床、桌子、椅子都是方形的。

只有少数与天有关的建筑才是圆的,如北京的天坛。

汉字是大地上人们使用的记录工具,应该和大大小小的方形一致起来。

2、说“一”“一”在古人看来是万物发展的开始。

汉朝著名文字学家许慎说:“一”是最初的东西,后来的一切都是从“一”衍化出来的。

这种解释来自《周易》,也就是太极和阴阳的理论。

按着这种说法,如果把“一”看成数字,那么有了“一”才有了二三四五等无穷的数字;如果把“一”看成横,那么有了横才有了竖点撇捺等各种笔画;从文字上看,有了“一”才有了上下左右等千千万万个字。

热点:汉字与中华传统文化

14、材料:汉字书写能力退化的原因何在,如何有效应 对?语言学家陆俭明说:“我们习惯了用键盘打字,手写 的几率势必就会相对减少,这就出现了提笔忘字的情况。 但是二十一世纪是一个信息时代,电脑、网络数码的使用 是一个潮流,而且还要进一步发展,不可逆转。” 北京语言大学李宇明教授对这进程持开明态度:“以后提 笔忘字的现象恐怕会越来越多,不管我们愿意不愿意看到。 但信息化时代一定会让我们民族的文化焕发青春,我们不 能因噎废食。”用传统思维解决汉字书写能力退化问题一 定无解,你不应该也不可能限制一个民族尽情享受人类科 技进步、文明进步的成果,你甚至都不能呼吁大家减少使 用新的书写工具。 (2)请选取一个最恰当的哲学原理说明我们应该如何正 确处理科技进步和汉字书写能力退化的关系。(6分)

9、央视节目《中国汉字听写大会》播出以 来反响强烈。对中小学生进行汉字教育 A.有利于中小学生感悟文化魅力,增强文 化认同 A B.有利于全面传承传统文化 C.有利于丰富传统文化的内涵 D.是发展先进文化的根本要求

10、鉴于现在越来越多的人使用键盘书写,手写汉字的能 力有明显的下降,中央电视台科教频道于2013年暑期隆 重推出了《中国汉字听写大会》。汉字包含着丰富的文化 内涵和审美意蕴,是我们民族祖先智慧的结晶,是中华文 明最灿烂的瑰宝之一。在汉字博大精深的文化根基里,蕴 藏着不可侵犯的民族尊严、崇高强大的民族意识和自强不 息的创造智慧。材料说明( ) ①汉字见证了中华文化的源远流长和博大精深 ②汉字是中华文明的重要标志,是中华民族之魂。 ③书写汉字有利于增强中华民族的文化自信心 ④书写汉字不利于弘扬中华优秀传统文化 A、①② B、①③ C、②④ D、③④

三、命题切入点:

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

喜欢“黄色”的原因其实很简单,因为我的姓就是“黄”,小时候爸爸老是和我说我们的祖宗就是“黄帝”。

长大后才知道“黄帝”其实并不是姓“黄”,但将其称为“黄帝”,就足以证明,黄色自古以来就和中国传统文化有着不解之缘。

《说文解字》中对“黄”的解释是:“黄——地之色也。

”不难看出“黄”与“地”有着密切的关系,而这种关系,应该可以追溯到古老的阴阳五行学说。

古代由五行推衍出五色,《周礼》中解释五色为“东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄。

”古人称土地为黄色,是中央之色。

“黄”也就成为君主的御用颜色,象征着至高无上的君权。

如“黄袍”是古代帝王的袍服;“黄钺”最初是帝王所持的兵器,后作帝王仪仗;“黄榜”指帝王的文告;“黄麾”是帝王仪仗所用的旌旗等,都可以看出中华民族对黄色的崇拜。

在中国古代农耕时代,“黄”象征了丰收,黄色就有“财富”和“收获”的含义。

黄色更是金子的颜色,《辞海》中说:黄,金子的颜色。

黄色的大地不但是财富的象征,而且是人类赖以生存、发展的根基。

在自然界中,迎春、秋菊以至油茶花、向日葵等,都大量地呈现出美丽娇嫩的黄色,秋收的五谷、水果,也以其饱满的黄色,在视觉上给人以美的享受,故“金黄色”的稻穗,“黄澄澄”的麦穗,都是丰收的象征。

大户人家也会经常佩戴各种黄金首饰,使用各种黄金器皿,以此来显示他们家族的富有与显赫的地位。

我们现代很多词语中也含有“黄金”,比如“黄金周”、“黄金月”、“一刻千金”、“黄金季节”、“黄金时代”,也都是说明了“黄金”的价值高。

“黄”在现代生活中最常见的应该就是天空中那金黄色的太阳。

其实我觉得中华民族对黄色的崇拜最早应该来自于太阳,因为太阳是农民们期待的,也是因为有了太阳,才有了丰收,才会有“黄皮肤”的“炎黄子孙”。

所以,尽管在现代,越来越多人误解“黄色”这个词,被加在“黄色”头上的贬义也越来越多,但我觉得,作为“炎黄子孙”,我们应该弄清“黄色”的来龙去脉,了解传统文化中积极的一面,而不要一味的去推崇西方的文化。