成都市国家中心城市_空间格局与产业策略分析

成都66个产业功能区产业特色及建设情况V

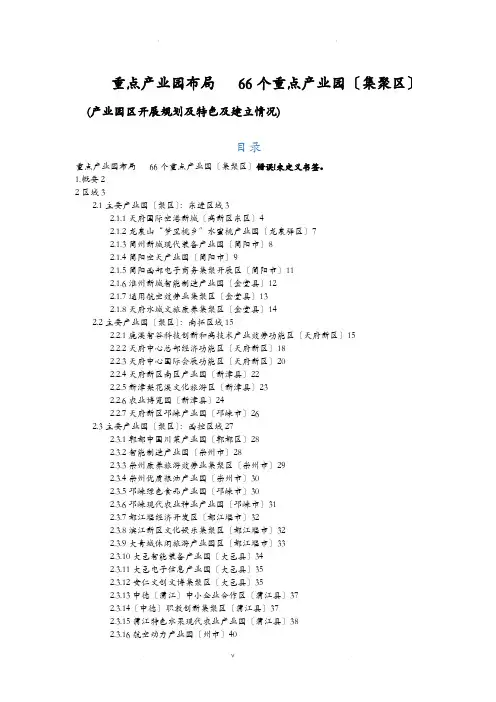

重点产业园布局66个重点产业园〔集聚区〕(产业园区开展规划及特色及建立情况)目录重点产业园布局66个重点产业园〔集聚区〕错误!未定义书签。

1.概要22区域32.1主要产业园〔聚区〕:东进区域32.1.1天府国际空港新城〔高新区东区〕42.1.2龙泉山“梦里桃乡〞水蜜桃产业园〔龙泉驿区〕72.1.3简州新城现代装备产业园〔简阳市〕82.1.4简阳空天产业园〔简阳市〕92.1.5简阳西部电子商务集聚开展区〔简阳市〕112.1.6淮州新城智能制造产业园〔金堂县〕122.1.7通用航空效劳业集聚区〔金堂县〕132.1.8天府水城文旅康养集聚区〔金堂县〕142.2主要产业园〔聚区〕:南拓区域152.2.1鹿溪智谷科技创新和高技术产业效劳功能区〔天府新区〕152.2.2天府中心总部经济功能区〔天府新区〕182.2.3天府中心国际会展功能区〔天府新区〕202.2.4天府新区南区产业园〔新津县〕222.2.5新津梨花溪文化旅游区〔新津县〕232.2.6农业博览园〔新津县〕242.2.7天府新区邛崃产业园〔邛崃市〕262.3主要产业园〔聚区〕:西控区域272.3.1郫都中国川菜产业园〔郫都区〕282.3.2智能制造产业园〔崇州市〕282.3.3崇州康养旅游效劳业集聚区〔崇州市〕292.3.4崇州优质粮油产业园〔崇州市〕302.3.5邛崃绿色食品产业园〔邛崃市〕302.3.6邛崃现代农业种业产业园〔邛崃市〕312.3.7都江堰经济开发区〔都江堰市〕322.3.8滨江新区文化娱乐集聚区〔都江堰市〕322.3.9大青城休闲旅游产业园区〔都江堰市〕332.3.10大邑智能装备产业园〔大邑县〕342.3.11大邑电子信息产业园〔大邑县〕352.3.12安仁文创文博集聚区〔大邑县〕352.3.13中德〔蒲江〕中小企业合作区〔蒲江县〕372.3.14〔中德〕职教创新集聚区〔蒲江县〕372.3.15蒲江特色水果现代农业产业园〔蒲江县〕382.3.16航空动力产业园〔州市〕402.3.17绿色化工产业园〔州市〕422.3.18州龙门山山地旅游集聚区〔州市〕422.4主要产业园〔聚区〕:北改区域432.4.1先进材料产业园〔青白江区〕432.4.2国际铁路港临港效劳业集聚区〔青白江区〕442.5主要产业园〔聚区〕:中优区域452.5.1中央商业商务集聚区〔锦江区〕452.5.2红星路文化创意集聚区〔锦江区〕462.5.3东大街金融效劳集聚区〔锦江区〕462.5.4中心金融商务效劳集聚区〔青羊区〕472.5.5青羊总部经济集聚区〔青羊区〕472.5.6少城国际文创硅谷集聚区〔青羊区〕482.5.7北部新城商贸商务集聚区〔金牛区〕482.5.8人北商业商务集聚区〔金牛区〕492.5.9环交大智慧商务集聚区〔金牛区〕502.5.10武侯新城电子商务集聚区〔武侯区〕512.5.11人民南路文创金融集聚区〔武侯区〕522.5.12红牌楼现代商务商贸集聚区〔武侯区〕522.5.13东客站枢纽经济集聚区〔成华区〕532.5.14东郊文化创意集聚区〔成华区〕532.5.15龙潭新经济产业集聚区〔成华区〕542.5.16高新区南部园区〔高新区南区〕552.5.17天府国际生物城〔高新区南区〕562.5.18金融总部商务区〔高新区南区〕562.5.19经济技术开发区〔龙泉驿区〕572.5.20汽车贸易博览集聚区〔龙泉驿区〕582.5.21天府新区双流空港高技术产业园〔双流区〕582.5.22双流军民融合产业园〔双流区〕592.5.23双流航空效劳业集聚区〔双流区〕602.5.24高新区西部园区〔高新区西区〕602.5.25医学城〔温江区〕612.5.26安康效劳业集聚区〔温江区〕622.5.27都市现代农业高新技术产业园〔温江区〕622.5.28郫都智慧科技园〔郫都区〕632.5.29创新创业集聚区〔郫都区〕642.5.30新都高新技术产业园〔新都区〕642.5.31新都国际公路物流港集聚区〔新都区〕651.概要重点产业园〔集聚区〕分为国家级新区及开发区和产业新城两局部,66个产业园涵盖了先进制造业、现代效劳业和融合产业、都市现代农业,覆盖了22个区〔市〕县。

成都雄起发展现状及未来趋势分析

成都雄起发展现状及未来趋势分析成都作为中国西部重要的经济中心和创新驱动型城市,近年来取得了令人瞩目的发展成果。

本文将对成都雄起发展的现状进行分析,并展望其未来的发展趋势。

一、现状分析1. 经济发展:成都经济在过去几年中保持了稳定增长,连续多年保持了两位数的增长率。

根据数据显示,2019年成都市地区生产总值超过了1.6万亿元,增速超过了8%。

成都已成为中国西部地区的经济引擎,对沿线地区产生了辐射带动作用。

2. 产业转型:成都在过去的几年中注重产业结构的优化和产业转型升级,推动了先进制造、现代服务业、高科技产业等领域的发展。

成都高新技术企业数量不断增加,科技创新成果不断涌现,高新技术产业在成都的比重也不断提升。

3. 城市建设:成都将城市建设作为推进发展的重要手段,注重城市更新与升级。

通过软环境和硬环境的改善,成都正在打造宜居宜业的城市环境。

腾退旧城区,建设现代化CBD,提升城市的品质和形象,使得成都在全国具有较高的知名度和影响力。

4. 交通基础设施:成都在过去几年中大力发展交通基础设施,包括高速公路、铁路、航空等交通网络。

成都已建成了两个国际机场和多条高速铁路,成为西部地区的重要交通枢纽。

交通的便捷度提升为成都的经济发展提供了良好的条件。

二、未来趋势展望1. 城市功能拓展:未来,成都将继续推进城市功能的拓展,进一步扩大和完善现代服务业、先进制造业等发展领域。

同时,成都将注重文化产业和旅游业的发展,加强文化交流与旅游资源整合,提高城市的软实力和吸引力。

2. 高新技术产业发展:成都将继续加大对高新技术产业的支持力度,打造更多以科技创新为核心的企业和项目。

成都将建设更多创新创业基地和科技园区,提供更多优惠政策和支持服务,吸引和培育更多高层次创新人才。

3. 精细化管理:成都将进一步加强城市管理和公共服务水平,注重提升城市的精细化管理能力。

通过智慧城市建设,应用先进的信息技术手段,提高城市管理的效率和便捷性,为市民提供更加优质的公共服务。

成都市国家中心城市——空间格局与产业策略PPT幻灯片

7

2020/2/24

国家中心城市发展要求

• 深度参与国际竞争, 提升国际竞争力。 突出服务国家现代 化建设大局的综合 能力。——国际融 入性、竞争性。

• 强化区域引领和辐 射带动作用。促进 国家中心城市与核 心城市群的协同一 体发展。

专栏:国家中心城市目标与指标(2030年)

功能 国际化经济、

交流中心

300-400 10000 国家级城市群

二、建设背景

(一)全球竞争视角

1. 全球化背景下,国家竞争本质是城市尤其是核心城市的竞争

• 城市作为资源要素流转和配置的节点,在全球范围内结成为一个多极化、多层次的全球 城市网络体系,并且呈现愈发紧密的态势;核心城市是国家综合实力的体现,代表国家 参与全球竞争。

113

—

115

114

—

113

115

—

117

117

—

122

121

—

123

122

—

124

124

美国智—库“AT Kearney”每1隔25两年发布全球城市12指5 数(Global Cities

Index,GCI),包含5个领域的26个指标。

2020/2/24

核心城市承担与世界的经济、创新、文化、交通信息联系

• 一批新兴城市如南京、杭州、武汉、成都在各类排行中崭露头角。

香港 北京 上海 台北 广州 深圳 南京 天津 成都 武汉 大连 苏州 青岛 重庆 西安 杭州 哈尔滨 郑州 沈阳 东莞 泉州

2008年 5 12 20 34 52 54 — — — — — — — 59 — — — — — — —

2010年 5 15 21 39 57 62 — — — — — — — 65 — — — — — — —

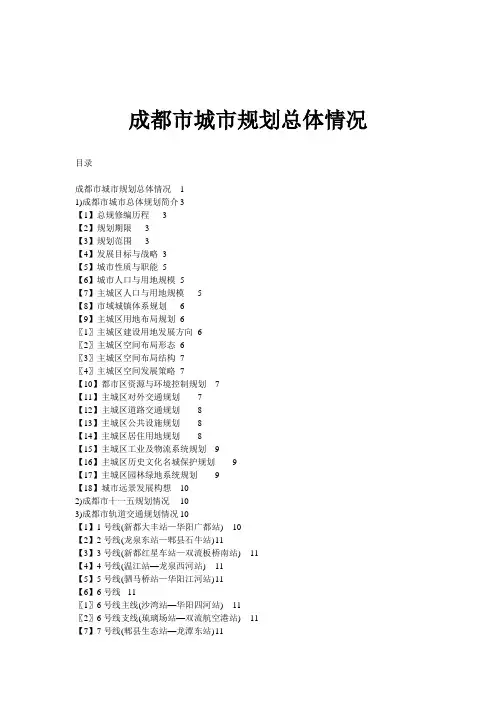

成都市城市规划总体情况(2003--2020--16页)

成都市城市规划总体情况目录成都市城市规划总体情况 11)成都市城市总体规划简介 3【1】总规修编历程 3【2】规划期限 3【3】规划范围 3【4】发展目标与战略3【5】城市性质与职能5【6】城市人口与用地规模5【7】主城区人口与用地规模 5【8】市域城镇体系规划 6【9】主城区用地布局规划6〖1〗主城区建设用地发展方向6〖2〗主城区空间布局形态6〖3〗主城区空间布局结构7〖4〗主城区空间发展策略7【10】都市区资源与环境控制规划7【11】主城区对外交通规划7【12】主城区道路交通规划8【13】主城区公共设施规划8【14】主城区居住用地规划8【15】主城区工业及物流系统规划9【16】主城区历史文化名城保护规划9【17】主城区园林绿地系统规划9【18】城市远景发展构想102)成都市十一五规划情况103)成都市轨道交通规划情况 10【1】1号线(新都大丰站—华阳广都站) 10【2】2号线(龙泉东站—郫县石牛站) 11【3】3号线(新都红星车站—双流板桥南站) 11【4】4号线(温江站—龙泉西河站) 11【5】5号线(驷马桥站—华阳江河站) 11【6】6号线11〖1〗6号线主线(沙湾站—华阳四河站) 11〖2〗6号线支线(琉璃场站—双流航空港站) 11【7】7号线(郫县生态站—龙潭东站) 114)成都城市规划解读12【1】城市发展战略———扇叶绿楔、向东向南、七星拱月12 【2】城市交通发展格局———“井”字加“环”状12 【3】市域城镇体系12【4】三中心两枢纽一基地12【5】未来成都模式是“一城三圈六走廊”13【6】未来主城区扩容的主要城市组团13〖1〗基本情况13〖2〗各组团功能定位、重点发展职能、空间发展策略13 [1]华阳组团———小康居住新城13[2]新都、青白江组团———大型制造业基地14[3]双流(东升)组团———新型工业基地14[4]龙泉驿组团———山地型休闲旅游区14[5]温江(柳城)组团———花园居住新城15[6]郫县(郫筒)组团———高新技术产业中心15【7】成都“11858”规划发展构想15【8】高密成都规划151)成都市城市总体规划简介【1】总规修编历程2002年12月至2003年4月,成都市规划局邀请中国城市规划设计研究院等三家研究机构进行了成都市城市空间发展战略的研究工作,对成都市的空间布局、产业发展等重大问题进行了初步的探索,并提出对成都市总体规划进行修编的必要性。

成都建设国家中心城市的优势

成都建设国家中心城市的优势,主要有三个:1、区位优势明显。

成都是长江经济带的支点,上可衔“新丝绸之路经济带”,下可接“21世纪海上丝绸之路”,是中西部地区十分重要的战略腹地和重要节点,具有承南接北、通东达西的重要作用。

同时成都是成渝经济区的“双核”之一,是整个西部经济发展的战略高地和发展引擎,具有极强的带动辐射“磁吸”作用。

2、发展基础良好。

2015年成都市地区生产总值达到1.08万亿元。

是全球重要的电子信息产业基地、国家新型工业化产业基地和国家新能源、新材料产业基地。

成都获批国家全面创新改革试验区、国家创新型城市试点、国家自主创新示范区和国家服务贸易创新试点城市。

雄厚的经济实力和较高的发展水平,为成都建设国家中心城市奠定了经济基础。

成都实施“产业升级”战略,目前已初步形成高端化现代产业体系;已被列为国家服务业综合改革试点城市,还是全国重要的优质农产品产区、西部重要的农产品加工中心和物流集散地。

实施“立城优城”战略,天府新区获批国家级新区并加快建设。

3、开放程度较高。

成都是西部内陆地区对外开放水平最高的城市。

戴宾说,到去年底,世界500强企业已有268家落户成都。

外国政府获批在成都设立领事机构已达15个。

近年来,成都举办了《财富》全球论坛、世界华商大会等重大盛会,连续5年被列为美国企业在中国投资目的地城市排行榜第一。

较高的对外开放水平,为成都建设国家中心城市搭建了良好的平台4、交通枢纽成型。

成都是西部内陆地区的交通枢纽。

成都是我国第四大航空枢纽、全国第五大铁路枢纽和全国重要的公路交通枢纽。

成都已成为继北京、上海、广州之后,我国第四个、中西部地区第一个执行72小时过境免签政策的城市。

为更好地推进成都建设国家中心城市,戴宾建议:一要进一步全面强化成都在西部地区的国际交往、教育培训、旅游、研发等中心地功能,使其成为大区域全能型中心城市。

二要通过空间上的拓展,实现资源要素的重新配置。

构建“独立成市”、“一市多城”城镇空间格局,推动成都城市形态由个体城市向大都市区全面演进。

基于建设世界现代田园城市的成都空间发展思路与对策

( )城 市 空 间 形 态 变 化呈 单 体 圈 层 扩 张 态 势 。 城 市 为 单 体 3 形 态 ,城 市 空 间 以传 统 核 心 区 为 圆点 向 四 周 圈 层 拓 展 .城 市 与

乡村 分 离 发 展 。 1 近 域 急 速 扩 张与 广 域 推进 阶段 ( 9 3 2 0 ) . 2 1 8 — 0 8 18 9 3年 5月 。成 都 市 实 行 市 带 县 体 制 ,原 温 江 地 区 的 1 0

与 现代 文 明 交 相 辉 映 的 新 型城 乡 形 态 。2 0 0 9年 l 2月 成 都 提 出

现 路 径 这类 问 题 仍 然 缺 乏 深 入 而 清 晰 的 认 识 。涉 及 城 市 与 乡 村

两 种 聚 落 的 区域 分 布 形 式 、外 部 空 间形 态 、内 部 分 布 格 局 与 功

能 组 合 、聚 落与 环境 的 关 系 、建 筑 空 间 组 织 和 外 观 风 貌 等城 乡

个县 划人成 都市 ,行政 辖 区面积 由 36k 8 1 m 扩 大 到 1 6 4 m 2 1k 。 中 心 城 区 建 成 区 面 积 也 由 18 9 0年 的 6 k 0 m 扩 展 到 2 0 0 8年 的

38 5m。上世 纪 8 l. k 6 0年 代 以 来 ,成 都 行 政 区 划 类 型 和 城 市 性 质 所 发 生 的重 大 变 化 引发 了城 市 空 间 的 迅 速 扩 张 ,城 市 空 间 形

・

方 面 ,成 都 也 在 试 图 通 过 新 城 建 设 使 城 市 空 问 形 态 由单 中 心

向组 团 城 市 发 展 。 随 着 城 市 集 聚 和 扩 散 功 能 的 不 断 增 强 .周 边

毗邻 地 区 自觉 或 不 自觉 地 被 纳 入 到 与成 都 大 城 市 一 体 发 展 的轨

成都中心城区规划方案

3.提升环境质量:加强生态建设,提高环境治理水平,营造宜居城市环境。

4.增强城市功能:完善公共服务设施,提高城市服务能力和居民生活质量。

5.促进经济发展:优化产业结构,增强经济发展动力,提升城市竞争力。

四、规划内容

1.空间布局规划

-细化城市功能区,合理配置各类用地,确保土地资源的高效利用。

(2)提高城市绿化水平,增加公共绿地,提高人均绿地面积。

(3)加强水环境治理,保障水系连通,提升水环境质量。

(4)推动低碳城市建设,提高能源利用效率,减少污染物排放。

4.基础设施规划

(1)加强供水、供电、供气、通信等基础设施建设,提高服务质量和保障能力。

(2)完善排水防涝设施,提高城市防洪排涝能力。

-强化城市设计,提升建筑风貌,塑造城市特色。

-增加公共空间和绿地,构建生态网络,提高城市生态品质。

2.交通规划

-发展公共交通,优化公交线路,提高公共交通覆盖率和服务水平。

-构建慢行系统,改善步行和自行车出行环境,提倡绿色出行。

-完善交通基础设施,提升道路通行能力和交通组织效率。

-推广智能交通技术,提高交通管理的科学性和精细化水平。

2.政策支持:制定相关政策措施,引导和保障规划的实施。

3.资金保障:多渠道筹集资金,确保规划项目顺利实施。

4.社会参与:广泛听取公众意见,增强规划的透明度和公众参与度。

5.监督评估:建立规划实施评估机制,定期检查规划执行情况,确保规划目标的实现。

六、结语

本规划方案旨在为成都中心城区的未来发展提供科学、系统和全面的规划指导。通过实施本方案,将有效推动中心城区的可持续发展,提升城市综合竞争力,为市民创造更加美好的生活环境。希望各级政府和相关部门共同努力,确保规划方案的有效实施,共同书写成都中心城区发展的新篇章。

成都发展趋势

成都发展趋势成都发展趋势成都作为中国西南地区的重要城市,近年来发展迅速,经济实力不断增强。

未来的成都发展趋势可归纳为以下几个方面:第一,加快城市现代化建设。

成都将继续加大城市基础设施建设力度,提升城市的软硬件设施水平。

无论是交通、水电、通讯还是环境等方面,都要不断提高,为实现城市现代化做好准备。

第二,加强科技创新能力。

成都是西南地区最大的科技创新中心,未来将进一步加大对科技创新的支持力度,吸引优秀的人才和科技企业进入成都,推动科技创新成果产业化,加快科技创新对经济的转化。

第三,推进产业升级转型。

成都将加强现有产业的升级改造,提高产业发展的质量和效益。

特别是要推动先进制造业的发展,培育壮大高端装备制造、新能源、新材料等重点产业,实现产业结构的优化升级。

第四,深化改革开放。

成都将继续深化改革,为市场主体提供更好的发展环境和公平竞争的机会。

同时,进一步扩大对外开放,吸引更多外资和外国企业来成都投资,推动国际合作和交流。

第五,加强文化产业发展。

成都作为中国历史文化名城,具有丰富的文化资源。

未来将加强文化产业的发展,推动文化创意产业、旅游业等相关产业的蓬勃发展,使成都成为国内文化产业的重要中心之一。

第六,推进绿色可持续发展。

成都将加大环境保护力度,推动绿色低碳发展。

通过提高能源利用效率、发展清洁能源、建设生态城市等措施,实现经济发展与环境保护的良性循环。

总之,未来成都将继续保持快速发展的势头,不断提升城市的综合竞争力和国际影响力。

成都将以创新驱动、绿色发展为主题,实现高质量的经济增长和更高水平的生活质量,成为中国西南地区的经济、科技和文化中心。

成都城市规划简析

2 成都近期城市规划梳理

“北改”城市规划概述 “天府新区”城市规划概述

成都城市发展脉络

2003年 三个集中

2007年 城乡统筹 试验区

2008年 灾后重建

2009年 世界现代 田园城市

2010年 东村文化 创意城

2011年 “天府新 区”和 “北改”

“北改”是什么 ?

■北改:成都最大的民生工程,惠及万人

■范围:包括位于金 牛、成华的城市北部区 域,幅员约120平方公 里。东起新成华大道,西 至西大街-金牛大道(老 成灌路),南抵一环路 (局部至府河),北至绕 城高速金牛、成华北边 界

北改工程建设范围示意图

“北改”对成都楼市的影响?

从北改时间计划来看:

2012

2012北改进度:以道路基础设施改造为主

800

700

人口密度(人/平方公里)

600

500 400

20000

300

15000

200

近期(2010年)

10000

100 0

中期(2015年)

5000 0

人口密度(人/平方

远期(2020年)

公里)

主城区城市人口与用地规模

成都各区县人口密度情况

成都——科技事业

成都科技实力雄厚,已成为 中国中西部地区综合实力最强 市,国家四大科教城市之一。

◆重点实验室152个(其中国家级重点实验室10个)

◆工程技术研究中心111家(其中国家级工程技术研究中心9家)

◆科技企业孵化器33个

在电子、生物、新技术、新材料、光学、光纤通讯、核技术应用、激光等高新技术

领域中,具有极强的综合优势和技术能力。

成都,下一步?

对成都未来发展的三大认知

成都区域发展战略

成都区域发展战略姓名:**学号:**专业:资源环境与城乡规划管理导师:**一、成都发展的战略目标区域发展的战略目标是一种长期的目标和总方向,是发展战略的核心,是战略思想的集中反映,一般表示战略期限内的发展方向和希望达到的最佳程度。

而成都的战略目标则确定为:迈向世界现代化田园城市。

其主要内容包括以下几点:㈠全球格局的新趋势:多极化和多元化多极化,即世界一体化程度的提升;多元化,即从“产品输出一资金输出一知识和文化输出”。

随着世界城市体系大幅度扩张,中国城市从1998年的2个增加到现在的4个,成都应该以此为目标,争取成为世界城市之一。

㈡国家战略的大布局国家战略的大布局,即从沿海带动到内陆开放,西部大开发进入到新阶段。

成都应努力成为现代产业发展的重要集聚区域、统筹城乡改革发展的示范区域、生态文明建设的先行区域。

㈢成都的优势与基础成都是西部最具实力的中心城市:经济总量最大,人均最高;国际开发程度快,国际贸易、服务外包、外资机构数量领先;市场规模最大,拥有西部最大的城市经济腹地。

成都拥有世界级的优质腹地资源库,千年传承的山水田林格局,城乡统筹的6年先行实践。

㈣成都的新目标:从跟随者向领跑者的转型形成以文化和创新为核心竞争力的功能体系,扩大开放,增强国际商务控制力和交通联通能力;创新驱动,提升知识创造力和尖端制造力;文化引领,培育国际文化影响力和消费吸引力。

成都未来会构造生态宜居、城乡和谐的发展模式,打造智能迅捷、绿色集约的设施平台。

二、成都发展的战略重点战略重点是指具有决定性意义的战略任务,它是关系到区域全局性的战略目标能否达到的重大的或薄弱的部门或项目。

为了达到战略目标,必须明确战略重点,具有相对的稳定性。

没有重点,便没有政策。

成都的战略重点为:现代服务业。

成都市服务业基地建设的总体思路,是按照深入坚持科学发展观城乡统筹四位一体的总体战略,按照两枢纽、三中心、四基地的城市定位,积极推进生产性服务业跨越式的发展,构建西部城市发展高低,积极推进传统服务业的升级,提高城市功能,建立现代产业集群,把成都建设成为服务西部影响全国走向世界的现代服务业基地,全面提升城市的核心竞争力。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

30个及以上

国家文化中心 和绿色发展示

范中心

交通门户和枢 纽

区域辐射带动 作用

8

人均住房面积

生活垃圾无害化处理率

人均绿地面积

高速铁路站数量 4F等级机场数量 区域服务半径 区域服务总人口 组织城市群发展

平方米

%

平方米

个 座 公里 万人 ——

36

95

10

2个以上 一个及以上

300-400 10000 国家级城市群

建设全面体现新发展理念的国家中心城市 ——空间格局与产业策略

成都市市委党校

目录

一 、国家中心城市的空间格局 二、 成都市的产业策略

第一部分

国家中心城市的空间格局

一、国家中心城市简介

1. “国家中心城市”的提出

• 2006年住建部上报国务院的《全国城镇体系规划(2006-2020年)》首次提出北 京、上海、天津、广州四个城市为国家中心城市。

2014年

2015年

2016年

5

5

5

15

9

9

26

21

20

45

44

43

75

71

71

96

84

83

92

86

86

—

102

94

—

96

96

—

104

107

—

110

108

—

105

109

—

112110115114113—

115

114

—

113

115

—

117

117

—

122

121

—

123

122

—

124

124

美国智—库“AT Kearney”每1隔25两年发布全球城市12指5 数(Global Cities

往中心和综合交通枢纽功能,并提出要把成渝城市群建设为国家级城市群。

2017.04 • 建设全面体现新发展理念的国家中心城市,肩负国家使命、体现国家意志、代 表国家形象、引领区域发展,需要全面提高城市能级水平,提升成都市在全球

竞争格局中的影响力、辐射力和集聚力,必须切实增强“五中心一枢纽”支撑

功能。

《成渝城市群发展规划》对成都建设

指标 全球城市GaWC体系 外国领事馆数量 国际国内大型会展数量 入境国际旅游人数比重 国内500强企业落户数 金融业增加值占服务业比重

人均GDP 研究机构和科技企业数量

全国专业协会和国家智库数量

单位

个 次 % 家 % 万元 %

个

参考值 Gamma级别以上

3个及以上 300次及以上

20.0以上 20家及以上

强化重庆、成都国家级物流枢纽功 能,并以其为引领打造国际旅游目 的地。

5

成渝城市群空间格局示意图

一座城市能否站上世界城市体系“塔尖” ,既取决于国家战略意志,又取决于综合竞争 能力。纵观全球,发达城市都因拥有强大的产 业体系和经济实力而站到世界舞台中央。建国 以来,成都产业规模由小到大、层次由低到高 、实力由弱到强,发展的“势”与“场”不断 增强,完成了由省会城市到区域性中心城市到 建设国家中心城市的三级跳。

中国十二大城市群示意图

培育国家中心城市,发挥辐射带动作用,引领城市群发展

• 发挥国家 中心城市 对城市群 的引领作 用

南京市 上海市

宁波市

杭州市

长沙市

南宁 市

海口市

武汉市

南昌市

昆明市

合肥市

沈阳市

大连市

石家庄市

长春市

二、建设背景

(一)全球竞争视角

1. 全球化背景下,国家竞争本质是城市尤其是核心城市的竞争

• 城市作为资源要素流转和配置的节点,在全球范围内结成为一个多极化、多层次的全球 城市网络体系,并且呈现愈发紧密的态势;核心城市是国家综合实力的体现,代表国家 参与全球竞争。

多极化、多层次的全球城市网络体系

9

来源: /gawc/

2008年 5 12 20 34 52 54 — — — — — — — 59 — — — — — — —

2010年 5 15 21 39 57 62 — — — — — — — 65 — — — — — — —

2012年 5 14 21 40 60 65 — — — — — — — 66 — — — — — — —

—— 成都市委书记 范锐平

2020/2/6

国家中心城市内涵

国家中心城市是现代化的发展范畴,是 居于国家战略要津、体现国家意志、肩负国 家使命、引领区域发展、跻身国际竞争领域 、代表国家形象的特大型都市。国家中心城 市在全国具备引领、辐射、集散功能的城市 ,这种功能表现在政治、经济、文化、对外 交流等多方面。

当前越来越多的中国城市进入全球视野

• 各类排行榜中中国城市数量不断扩容,沿海城市与内陆城市的数量均有所增长

• 北京、上海与香港进入排行榜中的顶层,代表中国城市的最高水平;

• 一批新兴城市如南京、杭州、武汉、成都在各类排行中崭露头角。

香港 北京 上海 台北 广州 深圳 南京 天津 成都 武汉 大连 苏州 青岛 重庆 西安 杭州 哈尔滨 郑州 沈阳 东莞 泉州

Index,GCI),包含5个领域的26个指标。

核心城市承担与世界的经济、创新、文化、交通信息联系

• 北京、上海、广州、 天津等城市,正在带 领三个沿海城市群地 区进入全球城市体系 的“顶端”,带动我 国经济、科技、文化 与世界其他国家的密 切联系;

• 武汉、郑州、成都和 重庆则发挥中部地区 开放门户和向西开放 的作用。

国家中心城市发展要求

• 深度参与国际竞争, 提升国际竞争力。 突出服务国家现代 化建设大局的综合 能力。——国际融 入性、竞争性。

• 强化区域引领和辐 射带动作用。促进 国家中心城市与核 心城市群的协同一 体发展。

专栏:国家中心城市目标与指标(2030年)

功能 国际化经济、

交流中心

国家经济中心

国家科技创新 中心

• 2010年出版的《全国城镇体系规划(2006-2020年)》将重庆纳入国家中心城市。 • 2016年将成都、郑州、武汉三个城市纳入国家中心城市建设范畴,增至8个。

成都——建设“国家中心城市”的缘起

2016.04 • 国务院批复的《成渝城市群发展规划》提出:成都要以建设国家中心城市为目 标,增强西部地区重要的经济中心、科技中心、文创中心、金融中心、对外交

“国家中心城市” 的要求

18.5万平方公里 ,9000万人口

创新引领打 造开放高地

加快天府新区和国家自主创新示范 区建设,完善对外开放平台,提升 参与国际合作竞争层次。

区域协同“ 抱团”发展

新经济引领 永续发展

充分发挥成都核心带动功能,加快 与德阳、资阳等周边城市同城化进 程,打造带动四川、辐射西南、具 有国际影响力的现代化都市圈。