中国原始农业的起源和发展(1)

高三历史一轮复习知识总结 中国古代农耕方式及土地制度的演变

中国古代农耕方式及土地制度的演变【知识梳理】一、农耕方式的演变从刀耕火种到铁犁牛耕1.原始农业(农业的起源)(1)起源:距今约1万年前(新石器时代),农耕逐渐取代采集(2)农作物:北方旱地(黄河流域)——粟、麦;南方水田(长江流域)——水稻(3)耕作方式:刀耕火种(石器锄耕)(4)生产工具:石斧、石铲、石镰、木耒、骨耜等(5)特点:①呈现出明显的地域差异;②生产力水平低下;③以种植业为主、家畜饲养业为辅。

(6)影响:①使人们生活开始走向定居;②奠定了中国古代农业社会的基础。

2.精耕细作的农业生产模式发展演变(1)形成:春秋时期(2)生产方式:以家庭为单位组织生产,小农经济(规模),自然经济(属性)。

(3)生产工具的发展①春秋战国:开始使用铁农具和牛耕(使用直辕犁)。

②汉朝:发明犁壁、藕犁(直辕犁);铁犁牛耕广泛推广,成为我国传统农业的主要耕作方式。

③隋唐:长江下游出现曲辕犁(江东犁);标志中国传统步犁基本定型。

(步犁就是使用畜力的曲辕犁)(2)耕作方式的发展①商周:集体农耕(即千耦其耘或十千维耦;工具太简陋,单个家庭难以完成稼穑)。

②春秋战国:出现个体农耕(耕作技术进步、私有土地出现);延续到三大改造时期。

(3)水利灌溉事业的发展①春秋:芍陂(楚国,淮河流域)②战国:都江堰(秦,长江流域)、郑国渠(秦,黄河流域)③秦朝:灵渠(解决军粮运输问题,广西,沟通长江和珠江两大水系)④汉朝:a.汉武帝时修建了漕渠、白渠及大规模治理黄河;b.东汉明帝派王景治理黄河;c.西域(今新疆)修建了具有地方色彩的坎儿井。

⑤灌溉工具:三国时曹魏的马钧改制的翻车(人力);唐朝创制了新的灌溉工具筒车(水力)。

二、小农经济1.出现:春秋时期2.形式:自耕农经济(主体);佃农经济;均田农户经济。

(中等及以上的地主自留土地的生产属于小规模集体生产;小地主生产也属于小农经济)3.条件:①生产力发展(铁农具和牛耕推广使用,根本原因);②封建土地私有制确立。

2020人教版高中历史必修2(教案)第1单元 第1课 发达的古代农业

第1课发达的古代农业一、早期农业生产的出现1.原始农业(1)起源:距今一万年左右。

(2)相当发达:距今七八千年时。

(3)主要作物:中国是世界上最早培植水稻和粟的国家。

(4)耕作方式:刀耕火种。

2.商周农业(1)概况:耕作工具出现青铜农具,重要工具仍是木制的耒耜和石锄、石犁耕作技术人们已懂得开沟排水,除草培土,用杂草沤制肥料和治虫灭害农作物有粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等,后世的主要农作物多已具备①土地的利用率大大提高,人们的生活从频繁迁徙开始走向定居。

②中国农业独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

二、精耕细作的传统农业1.生产工具的进步(1)春秋战国:人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广。

(2)西汉:赵过推广耦犁,后来又出现犁壁,使铁犁可以朝着同一个方向翻土。

(3)东汉:耦犁的牛耕方法推广到珠江流域。

(4)隋唐:江东地区出现曲辕犁,安装了犁评。

2.耕作方式:汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

3.耕作技术(1)春秋战国:已使用当时世界上先进的耕作方法——垄作法。

(2)西汉:赵过推行代田法。

(3)魏晋南北朝:北方旱地的耕耙耱技术形成,南方的水田也采用耕耙技术。

4.耕作制度(1)两汉:以一年一熟为主。

(2)宋朝以后:江南逐渐形成稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制。

5.灌溉技术(1)水利工程:战国时期的都江堰、汉朝的漕渠、白渠和龙首渠等。

(2)灌溉工具:曹魏时改制翻车;唐朝时创制筒车;宋朝出现利用水力的高转筒车;明清时出现风力水车。

(3)作用:推动了农业生产的快速发展。

三、男耕女织的小农经济1.集体劳作(1)出现:商周时期。

(2)基础:土地归国家所有。

(3)评价:在工具简陋、生产力水平很低的情况下,有利于提高工效。

2.小农经济(1)出现:春秋战国时期开始出现。

(2)原因:①铁农具的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会生产力。

②封建土地私有制的确立。

(3)特点:①组织形式:以一家一户为单位。

中国古代农业发展史

2014-6-15

2014-6-15

• 由于冶铁业的迅速发展和冶铁工艺水平的提高,此期铁农 具的种类大为增加,质量也有较大提高,农具已完全铁器 化。犁壁的发明使犁在破土松土的同时增加了翻土、灭茬、 压草、开沟、作垄的功能,使得耕作更有效率。秦汉时牛 耕得到进一步推广。搜粟都尉赵过在陕西关中推行“代田 法”时,用的就是“二牛三人”的牛耕。铁犁的广泛应用 和牛耕的大力推广是汉代农业发展的两项重大措施,对我 国农业精耕细作水平的提高起到了积极的促进作用。汉代 我国还发明了世界最早的条播机—耧车。它改原先的撒播 为条播,将开沟、下种甚至施肥等作业合而为一,不仅大 大提高了劳动效率,而且播种均匀且节省种子。《齐民要 术》称之为“省力过半,得谷加五”。耧车18世纪传入英 国,经塔尔改进后成为当时通行于欧洲的畜力条播机。

2014-6-15

都江堰全景

鱼 嘴

2014-6-15

宝瓶口

2014-6-15

• 此期畜牧业也有相当大的发展。在西部游牧区,牧业渐成 规模,战争中俘获的牲畜常以万甚至10万计。在广大中原 地区,因战事、犁耕和积肥等多种需要,六畜被普遍饲养。 以外形来鉴别家畜优劣的相畜术已具相当水平。名传千秋 的相马专家伯乐和相牛专家宁戚就活跃在这一时代。为了 保障畜牧业的发展,政府还设立了专门的牧业机构和“牛 人”、“羊人”、“校人”等畜牧官员,同时还制定了各 种畜牧法规。湖北云梦出土的战国“厩苑律”竹简堪称世 界最早的畜牧法规。

2014-6-15

•

南方地区农业起源较黄河、长江流域相对为晚,较典型 的代表有广东曲江的石峡遗址、云南白羊村遗址和福建昙 石山遗址,距今5000至3000年。 河北、内蒙古及东北一 带北方地区的农业起源与黄河流域原始农业存在明显的渊 源关系,其中较具代表性的有红山文化、富河文化和新乐 文化,距今6000至5000年

人教统编2024年版七年级历史上册第2课 原始农业与史前社会【课件】

二、先民家园

(二)仰韶文化的代表——半坡

仰韶文化时期是原始氏族社会的大发展时期。

• 仰韶文化发现了多处公共墓地,墓葬规模和随葬品无显著 差别,氏族成员之间地位平等,没有明显阶级分化。

河 南

河南灵宝西 坡遗址的大

灵

房子,可能

宝

是氏族首领

西

居住或处理

坡

事务的场所。

遗

址 河南灵宝西坡遗址发现的大房子复原图

(一)稻作农业的代表——河姆渡

原始畜牧业

出土的陶猪

遗址中出土的猪下颌骨、狗面骨

刻有猪纹的陶盆

二、先民家园

(一)稻作农业的代表——河姆渡

原始手工业

玉器

陶器

漆碗

骨哨

双鸟朝阳纹象牙雕刻器

二、先民家园

(二)仰韶文化的代表——半坡

根据教材第12页,完成表格

距今约6000年 黄河流域陕西西安 半地穴式圆型房屋

饰品,甚至还有透雕刻花的骨梳和象

牙雕筒等工艺品。它们与葬在同一墓

地而几乎一无所有的墓葬形成鲜明的

对比……

--朱绍侯等主编《中国古代史》

所处时间 距今约6300-4500年 分布区域 主要分布于黄河下游

和淮河中下游地区 主要特征 制作出较为精致陶器

大汶口文化 涡纹彩陶壶

大汶口文化云 雷纹彩陶釡

三、满天星斗

3.

陶猪

有了固定

4. 的食物、

用品来源

陶罐

陶灶

定居生活

聚落发展

开始制作使用陶器

陶器是新石器时代的重要 发明。远古先民在生活中发

现泥土有可塑性,经过火烧后 会变得坚硬。于是,他们把用 泥捏成的容器放在火堆中烧,

最早的陶器出现了。陶器的 制作和使用,对人类的生 活有重要意义。

原始农业的起源和发展

原始农业的起源和发展 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】关于中国农业起源,古籍中有许多美丽动听的传说故事,经常要归功于伟大的神农、后稷和黄帝或其他帝王、名臣等等(1)。

但要想真正解决中国农业的起源问题,仅凭古史传说是不可能的,必须依靠考古学和民族学的丰硕成果。

近半世纪以来我国的考古学所取得的巨大成就,已使我们能够了解中国原始农业的基本面貌,而近几十年来的民族学研究,又使这个基本面貌更加清晰和生动。

编辑。

一.农业的发明农业是在采集经济基础上产生的。

产生的时间大约是在一万年前的旧石器时代末期或新石器时代初期。

人们在长期的采集野生植物的过程中,逐渐掌握一些可食植物的生长规律,经过无数次的实践,终于将它们栽培、驯化为农作物,从而发明了农业。

当农业在人类经济生活中占据相当重要的地位时,就进入了新石器时代。

考古学家曾在山西省朔县峙峪和沁水县下川等旧石器时代晚期遗址中发现了石刀、石锯镰、石磨盘、石磨棒等采集野生谷物的工具。

其年代是距今28000—12000年,在地质年代上属于更新世晚期,当时处于冰期和间冰期交替之中。

冰期气候干冷,狩猎不易,植物减少,人们的食物匮乏,迫使人们努力去采集野生植物充饥,也加深了对野生植物的观察和认识。

在距今13000—12000年左右,处于间冰期,气候转为较温暖湿润,草本作物生长较为茂盛,禾本科植物增多,人们更易于采集到野生谷物,也会更加珍惜这些野生谷物。

人们先是注意加以保护,然后尝试进行种植。

一旦尝试成功,就会加以推广。

农业也就诞生了。

因此最初的农业生产是完全模仿野生谷物的生长过程,将采集的野生谷物撒在地上,让它自然生长,到成熟时用手摘取,这是最原始的农业生产方式。

民族学的资料为我们提供了生动的例证:云南的独龙族就是将野生稻的种子撒在草地上,然后把草拔下来,既清除了影响农作物生长的杂草,又可利用带起来的泥土掩埋种子。

农作物长大后,如果附近的草木遮挡阳光,则把这些树枝和杂草折断,让作物在阳光下生长。

中国原始农业

河姆渡遗址出土的骨耜 半坡遗址出土的磨制石斧

马桥文化石锄

2、商周时期的农业 (1)农业工具:

出现了青铜农具,但木制的耒耜和石锄、石犁,仍是 人们进行农业生产的重要工具。 (2)耕作技术提高:

已经懂得开沟排水,除草培土,用杂草沤制肥料, 治虫灭害。 (3)农作物种类: 西周时期,农作物种类更加丰富,后世的主要农作物 多已具备。 3、影响 ①人们的生活也由迁徙开始走向定居。 ②奠定了中国古代农业社会的基础。

④农民承受沉重的封建剥削,最终阶级矛盾尖锐,导致 农民起义爆发。

思考: 古代中国农业主要耕作方式经历了怎样的发

展变化?这一变化过程说明的主要问题是什么?

变化:

刀耕火种 石器锄耕 青铜农具 铁犁牛耕

(“火耕”—原始社会) (“耒耕”—原始社会)

(少量使用—商周时期) (主要耕作方式)

说明:生产力水平不断提高

4.对小农经济的评价:

(1)积极性: ①小农经济调动了农民生产的积极性,是推动精耕细作

技术发展的的主要动力。

②小农经济是封建王朝财政收入的主要来源,关系到封 建经济的繁荣和封建政权的安危。

(2)局限性: ①小农经济的脆弱性,很难抵御天灾人祸。 ② 以自给自足为生产目的,生产规模很难扩大。

③自然经济始终在中国封建经济中占据主导地位,是中 国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因。

水旱 从人, 不知 饥馑, 时无 荒年, 谓之 天府

井渠

郑 六辅渠

渠 国 白渠

漕渠

龙首渠

•关中,或关中平原,指中国陕西秦岭北麓渭河冲积平原,平均海 拔约500米,又称关中盆地,其北部为陕北黄土高原,向南则是陕 南山地、秦巴山脉,为陕西的工、农业发达,人口密集地区,富庶 之地,号称"八百里秦川"。

部编版七年级历史上册 第二课-原始农耕生活

骨 耜

炭化稻谷

黑 陶

二、河姆渡居民的生活

• 1.地点: 浙江余姚( 南方长江流域) • 2.时间: 约七千年前

• 3.生产工具: 磨制石器、耒耜 • 4.农作物: 水稻 • 5.定居生活: 干栏式房屋 • 6.原始饲养业: 猪 • 7.原始手工业: 陶器、玉器、原始乐器

西安半坡 出土

石磨盘

鱼钩

石斧

纺 轮

粟、菜籽

陶器

三、半坡原始居民的生活

• 1.时间: 约五六千年前 • 2.地点: 陕西西安(北方黄河流域) • 3.生产工具: 磨制石器(石刀)、耒耜 • 4.农作物: 粟 • 5.原始饲养业: 猪、狗 • 6.定居生活: 半地穴式房屋 • 7.原始手工业: 彩陶、纺线、织布、制衣

判断下面分别是哪个遗址的房屋,请说明各自特 点和判断依据。

原始农耕生活

学习目标导航

1

掌握半坡居民和河姆渡居民的生产和生活情况。

2

了解原始农业的产生过程以及意义

3

知道考古发现是了解史前社会历史的重要依据

比较半坡居民和河姆渡居民的生产、生

4

活状况,认识中国南北原始农耕文化的

异同

一、原始农业的发展

思考:原始农业和畜牧业是怎样产生的?

神农播种五谷

——

民,不至 农分足于 作地,神 古 。之于农 之

水稻(水田) 磨制石器、耒耜

粟(旱田) 磨制石器(石刀)、耒耜

原始饲养业

猪

猪、狗

原始手工业 陶器、玉器、原始乐器 彩陶、纺线、织布、制衣

建筑形式

干栏式房屋

半地穴式房屋

社会生活组织

(母系)氏族

(母系)氏族

相同点

都从事原始农业和畜牧业,应用纺织技术,使用磨制 石器和陶器,会建筑房屋,过定居生活,出现原始艺

中国农业发展简史

一、农业的发端:原始农业时代(一)农业从广义上来看,范围十分广泛,包括农、林、牧、副、渔;从狭义上来看主要就是指种植业。

1、农业的发端是在距今1万年左右的新石器时期开始的。

农业的产生是人类历史上最大的转折点,是人类社会历史上的第一次革命。

人类以石器和木棍进行渔猎采集已有二百余万年历史。

2、第一:它标志着人类对自然界进行改造的开端。

第二:人类对野生动植物的驯化,逐步替代采集和狩猎。

达尔文《物种起源》中写道:“家养族的最显著的特色之一,是我们所看到的它们,的确不是适应动物或植物自身的利益,而是适应人的使用或爱好”。

第三:农业的出现是人类走向文明社会的关键步骤。

最早的农业无论是起源于种植业、养殖业、或两者兼有,尽管其技术粗放简陋,但随技术的进步和收获物的增多,它对人类的物质文明和社会文化,确曾起过一种爆发性的影响。

3、特征(1)石器农具的应用;骨耜(2)动植物驯化和自然生态条件下的粗放种植与养殖;(3)劳动的动力是人力。

原始农业的产生逐步替代了采集和狩猎。

(二)关于五谷起源的神话传说1、五谷:神话传说中关于五谷的来源主要是上天所赐。

古籍所述“神农之时,天雨粟”、“诞降嘉种”、“贻我来牟,帝命率育”、“丹雀衔九穗禾,其坠地者,帝乃拾之,以植于田”等等,说的就是粟、黍、麦(来牟)等种籽从天而降,人们加以种植才成为主粮。

2、关于六畜的起源文献中除了黄帝“淳化鸟兽虫蛾”之外,几乎没有任何关于六畜起源的记载。

只有民间神话传说中还有涉及这方面的内容。

在湖北省孝感县一带的汉族中间有则“女娲造六畜”的神话传说:“相传女娲娘娘是先造六畜后造人。

3、人物神农氏、柱、轩辕、后稷伏羲神农相传伏羲氏的时候,人们过着“结绳而为网罟,以佃以渔”的生活。

至神农氏时,才“制耒耜,教民农作”,有了农业。

而最早的农业是由采集业发展而来的。

(三)农业的发展历程告诉我们:每一次科技和工具上的重大突破和革命,都将农业推上一个新的台阶,进入到一个新的历史时期。

中国原始农业的起源和发展

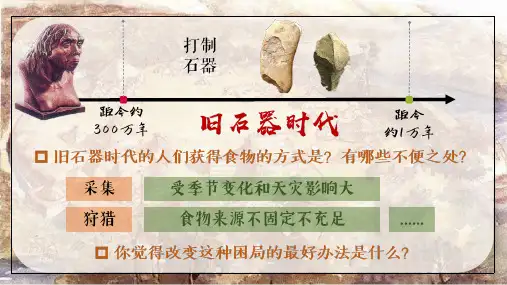

中国原始农业的起源和发展起初,人们主要通过狩猎、捕鱼和采集野果来获取食物。

然而,随着人口的增长和可采集的野生资源的减少,人们开始尝试种植作物和饲养动物来满足自己的需求。

这标志着中国农业的起源。

中国原始农业的发展可以分为四个阶段。

第一个阶段是农业的初级阶段,大约从公元前8000年到公元前4000年。

人们开始在长江流域和黄河流域等河流边开始种植粟、稻子和小麦等作物。

同时,他们也开始饲养猪、狗和鸡等家畜。

第二个阶段是农业的中级阶段,大约从公元前4000年到公元前3000年。

这个阶段,人们开始采用农耕工具,如石刀、木头犁和陶制锄头。

他们也开始使用灌溉系统和田坎等农业技术来提高农作物的产量。

此时,人们已经开始种植大豆、花生等作物,并饲养牛、羊和马等牲畜。

第三个阶段是农业的高级阶段,大约从公元前3000年到公元前221年。

在这个阶段,人们开始使用铜制农具,如铜制犁和铜制锄头,进一步提高了农作物的生产效率。

此外,他们还开始使用水车和风车等初级的农机具来提高生产效率。

在这个阶段,人们还开始发展农业的管理和组织体系,如土地私有制和土地所有制等。

第四个阶段是农业的进一步发展阶段,大约从公元前221年到公元前1912年。

这个阶段,人们开始使用铁制农具,如铁犁和铁锹,进一步提高了农作物的产量。

与此同时,人们还开始发展农耕技术,并引入新的农作物,如大蒜和胡萝卜等。

在这个阶段,人们也开始开发边民农业,以支持边境地区的耕作和开垦。

总的来说,中国原始农业的起源和发展是一个漫长而艰辛的过程。

人们通过不断的实践和尝试,逐渐发展出一套适应中国特定的地理环境和气候条件的农业系统。

这套农业系统为后来的农业发展奠定了基础,也为中国的经济和文化发展做出了重要的贡献。

简述中国农业起源

中国农业起源[摘要] 农业是人类社会进步的物质基础。

一个国家、一个民族,只有在其本身农业保持长盛不衰,或能够从外部取得农产品可靠供应的条件下,其文化和历史才能持续发展[1]。

因此,农业对于拥有着几千年辉煌文化的中国,更有着极其重要的意义。

中国农业的起源是一种漫长的演化过程,关于农业起源的各种传说也非常多。

本文将对中国农业起源作简要说明。

[关键词]中国农业农业起源农业起源传说1、简述中国农业起源农业伴随着人类的起源而生产。

当农业起源时,还没有文字记载,只有一些经口口相传的神话传说流传下来。

早在距今一万年左右,农业开始在我国出现,原始农业初步发展。

公元前21世纪至公元前771年,我国由原始社会进入奴隶制时代,原始农业也逐渐向粗放农业转变,为后来农业的长足发展创造了条件[2]。

中国是人类的发祥地之一也是四大文明古国之一。

距今170万至1万年前,已有脱离动物界的原始人类生活在这片辽阔的大地上。

当时还没产生农业,原始人类依靠采集和渔猎为生,史称旧石器时代,然而,随着人口的增长,人类常常面临饥饿的威胁。

如何获得稳定而可靠的食物来源成了农业起源的动力。

距今1万至4000年前,也就是史称的新石器时代,生活在这块土地上的先人们创始了农业。

一般认为,采集活动孕育了原始的种植业,狩猎活动孕育了原始的畜牧业。

从最原始的社会我们进化到了现在,我们的农业也发展到了一定的技术高度。

我国农业发生最早的地区是黄河流域和长江流域。

黄河流域土壤疏松肥沃,气候温暖干燥,为原始农业的发生与发展提供了良好的自然条件。

考古学资料表明,黄河中游的磁山和裴李岗文化距今已有8000年历史。

遗址中发现大量粟类作物,有的窖穴堆积达2m以上。

从出土工具看,不仅有石斧、石刀、石铲、石镰等种、管、收农具,还有石磨盘和石磨棒等粮食加工工具。

此外,还表现有猪、狗、鸡的遗骸,说明当时已经形成农牧混合型农业经济。

有学者根据20世纪80年代发现的谷物种植的遗迹、遗址从而断定中国农业起源于裴李岗文化、磁山文化和河姆渡文化为代表的新石器时期前期,并得出中国是世界上农业起源的中心之一[3]。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

关于中国农业起源,古籍中有许多美丽动听的传说故事,经常要归功于伟大的神农、后稷和黄帝或其他帝王、名臣等等(1)。

但要想真正解决中国农业的起源问题,仅凭古史传说是不可能的,必须依靠考古学和民族学的丰硕成果。

近半世纪以来我国的考古学所取得的巨大成就,已使我们能够了解中国原始农业的基本面貌,而近几十年来的民族学研究,又使这个基本面貌更加清晰和生动。

一.农业的发明农业是在采集经济基础上产生的。

产生的时间大约是在一万年前的旧石器时代末期或新石器时代初期。

人们在长期的采集野生植物的过程中,逐渐掌握一些可食植物的生长规律,经过无数次的实践,终于将它们栽培、驯化为农作物,从而发明了农业。

当农业在人类经济生活中占据相当重要的地位时,就进入了新石器时代。

考古学家曾在山西省朔县峙峪和沁水县下川等旧石器时代晚期遗址中发现了石刀、石锯镰、石磨盘、石磨棒等采集野生谷物的工具。

其年代是距今28000—12000年,在地质年代上属于更新世晚期,当时处于冰期和间冰期交替之中。

冰期气候干冷,狩猎不易,植物减少,人们的食物匮乏,迫使人们努力去采集野生植物充饥,也加深了对野生植物的观察和认识。

在距今13000—12000年左右,处于间冰期,气候转为较温暖湿润,草本作物生长较为茂盛,禾本科植物增多,人们更易于采集到野生谷物,也会更加珍惜这些野生谷物。

人们先是注意加以保护,然后尝试进行种植。

一旦尝试成功,就会加以推广。

农业也就诞生了。

因此最初的农业生产是完全模仿野生谷物的生长过程,将采集的野生谷物撒在地上,让它自然生长,到成熟时用手摘取,这是最原始的农业生产方式。

民族学的资料为我们提供了生动的例证:云南的独龙族就是将野生稻的种子撒在草地上,然后把草拔下来,既清除了影响农作物生长的杂草,又可利用带起来的泥土掩埋种子。

农作物长大后,如果附近的草木遮挡阳光,则把这些树枝和杂草折断,让作物在阳光下生长。

(2)考古学家在湖南省道县玉蟾岩、江西省万年县吊桶环遗址和广东英德牛栏洞遗址的1万年前的地层中发现稻作遗存和水稻植硅石,可能就是属于这一阶段。

玉蟾岩遗址发现3粒稻谷,其中1粒是野生稻,其余属栽培古稻,其年代为距今14000年左右。

吊桶环遗址的植硅石鉴定结果,表明12000年前人们已采集野生稻为食物。

大约在距今10000—9000年,栽培稻已经出现。

牛栏洞遗址的植硅石年代为距今11000—8000年。

(3)这3处遗址都没有发现典型的农业工具,可见当时的种植水稻的方式是与上述云南独龙族类似。

与此阶段同步的黄河流域新石器时代早期遗址,可能还有河北徐水南庄头等遗址,以及华南地区的一些洞穴遗址,如广东英德牛栏洞(距今10000年)、广西桂林甑皮岩遗址(距今9000年)等。

这一阶段原始农业的耕作方式,也被称为“火耕”或"刀耕火种”。

大约到了8000年前,原始农业进入了一个新阶段,突出的标志是出现了农业工具,反映了耕作方式有了明显的进步。

由于谷物越来越成为人们的主要食物,必然要扩大种植面积以承受日益增多的人口压力。

但是天然的适宜种植谷物的土地毕竟有限,必须开辟新的耕地。

人们除了用火焚烧地面上的野草杂树之外,还要砍伐荒地上的树木和刨掘树根,平整地面,以便于播种,使庄稼顺利生长。

而这些作业仅凭双手是无法完成的,必须依靠工具来进行。

于是就出现了用来砍伐的石斧、石锛,用来修正土地的耒耜,以及用于收割的石刀、石镰,用于脱壳加工的石磨盘、石磨棒等农业工具。

与此同时,经过长期的栽培驯化,野生的谷物逐步进化,品质得到改良,初步脱离了野生状态,产量相应提高。

农业也就在当时经济生活中日益占据主导地位了。

但是,当时还不可能会对土地进行施肥,因此种植几年之后,地力衰退,产量下降,就将土地抛荒,另辟新地种植。

称之为抛荒制。

在黄河流域和长江流域都发现了距今七八千年的新石器时代早期遗址,大体上是属于这一阶段。

如在黄河上游的甘肃省秦安县大地湾一期文化遗址(距今7800—7300年),黄河中游的河北省武安县磁山遗址(距今8000年左右)、河南省新郑县裴李岗遗址(距今8000年左右),黄河下游的山东省滕县北辛遗址(距今7000多年),淮河上游的河南省舞阳县贾湖遗址(距今7868年左右),淮河下游的江苏省高邮县龙虬庄遗址(距今7000多年),长江中游的湖南省澧县彭头山遗址、八十垱遗址,湖北省宜都枝城北遗址(均距今8000年左右),长江下游的浙江省浦江县渠南村遗址(距今9700—8200年)、浙江省萧山跨湖桥遗址(早于河姆渡遗址)、河姆渡遗址(距今7000年左右)、桐乡县罗家角遗址(距今7100年左右),等等。

在这些遗址中都出土了石斧、石锛、石铲、石耜、骨耜、木耒(痕迹)、石刀、石镰、石磨盘、石磨棒等一整套农业工具,发现了炭化的粟、黍、稻(籽粒或壳),属于人工栽培的粮食作物,此外,还有猪、狗、牛、羊、鸡等家畜、家禽的骨骼或模型,说明原始农业已经脱离了火耕阶段。

特別是耒耜等翻土工具是典型的农具,而整地又是农业生产中的最重要环节,因此这一阶段的原始农业也被称为“耜耕农业”。

大约从距今6000多年开始,原始农业进入了发展时期。

随着生产经验的积累,农田的开辟,产量的提高,有了更多的粮食可养活更多的人口,人们可以比较长久地在一个地方定居,村落规模逐渐扩大。

而人口的增加又迫使人们去耕种更多的土地,生产更多的粮食和饲养更多家畜,导致原始农业得到较快的发展。

农具的种类增加,石质农具通体磨光,制作得更加精致、实用,提高了劳动效率。

农田得到进一步整治,修整沟渠等排灌措施,对田里的庄稼加强保护管理(如铲锄杂草,驱赶糟蹋庄稼的野兽等)。

这些都是这一时期农业发展的重要标志。

黄河流域的仰韶文化、大汶口文化,北方地区的红山文化,长江中游的大溪文化,长江下游的马家浜文化等新石器时代文化晚期遗址,都属于这一阶段。

考古学家不但在这些遗址中发掘出大量木、石、骨、蚌质地的农具和数量众多的粮食作物遗存以及畜禽骨骼,更为难得的是发现了农田遗址。

如湖南省澧县城头山遗址和江苏省苏州市草鞋山遗址都发现了6000年前的水田遗址。

特别是草鞋山遗址的水田是由小块水池状的水田串联而成,小者几平方米,大者十几平方米,互相间有水口串联,并有水井、水塘、水沟等配套设施,反映了这一时期的稻作农业已日趋成熟。

同时也表明原始农业的耕作制度已由原始的抛荒制进步到熟荒耕作制,而南方则可能已是连续耕作制,土地的利用率大大提高了。

大约从5000多年前到4000多年前这段时间里,是我国原始农业的发达时期。

农具的制作更加精致实用,种类增加。

如石锄、石镢的普遍使用,石铲更为扁薄宽大,精工磨制,出现了有肩石铲、穿孔石铲、穿孔石刀,石镰的制作也较以前进步,粮食加工工具杵臼的出现和推广,晚期还出现了石犁,标志着生产力有显著的提高。

农作物的种类增多,粟、黍、稻、麦、豆、麻已成为主要粮食作物,特别是水稻种植已扩大到黄河流域,粮食的产量有较大的增长。

畜牧业进一步得到发展,后代称为“六畜”的马、牛、羊、猪、狗、鸡等均已饲养,采集渔猎在经济生活中的地位显著下降。

水井的开凿并被使用到生活和生产上,给定居生活提供更大的方便,使人们可以向距离河流和泉水较远的地区扩展。

发达的原始农业不但可以养活较多的人口,开始有了剩余产品,为社会积累了财富,而且为制陶等手工业从农业中分离出来创造了条件,也为进入文明社会奠定了物质基础。

处于这一阶段的考古学文化有:中原地区的龙山文化,长江中游的屈家岭文化,长江下游的良渚文化,华南地区的石峡文化,福建的昙石山文化等为数众多的新石器时代晚期遗址。

丰富的考古资料证明,我国的原始农业已形成三大经济类型,即以黄河流域为主的北方粟作农业,以黄淮地区为中心的粟、稻混作农业,以长江流域为代表的稻作农业,基本上已奠定了我国传统农业的大体格局。

二.作物的栽培农业的产生是以粮食作物的栽培为标志。

考古发掘中出土的农作物标本,说明黄河流域的先民至少在七八千年以前已经种植粟、黍、稷等旱作谷物,在5000年前已经种植小麦。

而长江流域的先民则早在1万年前就开始种植水稻。

粟 粟是属于禾本科的一年生草本作物,原产于中国北方,一直是黄河流域普遍种植的粮食作物。

它是从野生的狗尾草驯化而成的。

何时驯化,目前尚不清楚。

在河南、河北、山东、山西、辽宁、黑龙江、陕西、甘肃、青海、新疆等省区的新石器时代遗址中都出土了炭化粟粒、粟壳或谷灰。

其中最早的为河北省武安县磁山遗址和河南省新郑县沙窝李遗址,前者距今8000年左右,后者距今7000多年。

磁山遗址共发现了88个存有粮食的窖穴。

腐朽的粮食均堆积在窖穴的底部,十分疏松,出土时略为潮湿,颜色显绿,风干后成灰白色,大部分已成粉末状。

粉灰之中,可以看到清晰的外壳,颗粒完整,外部形态圆隆饱满,直径约2毫米,与现代粟粒基本相同。

经灰象法鉴定证明是粟。

有些窖穴的底部粮食堆积中发现有完整到陶盂,可能是盛取粮食的容器。

有些窖穴在粮食堆积的底部整齐地摆放着猪、狗等家畜(骨架),可能是存放粮食时举行某种宗教仪式而放人的。

新郑沙窝李遗址也发现一片面积约o.8—1.5平方米比较密集的粟的碳化颗粒。

在距今6000多年前的西安半坡仰韶文化遗址中,也发现了大量粟的遗存。

这些粟粒有的是存放在窖穴里,厚达18厘米。

有的是放在陶瓮、陶罐或陶钵中。

其中有的可能是作为种子而保存的,也有的是放在坟墓里作为随葬品,可见粟在当时人们生活中占有重要地位。

此外,在黄河下游的山东省胶县三里河大汶口文化遗址中也发现了距今4800多年的粟粒,体积达1立方米多。

说明至迟在距今5000年前后,粟也成为黄河下游的主要粮食了。

黍、稷 黍稷为禾本科一年生草本作物,生育期短,喜温暖、抗旱力极强,特别适合在我国北方尤其是西北地区种植。

黍稷本是同种作物,农学界一般将圆锥花序较密,主穗轴弯生,穗的分枝向一侧倾斜,秆上有毛,子实黏性者称为黍;将圆锥花序较疏,主穗轴直立,穗的分枝向四面散开,秆上无毛,子实不黏者称为稷。

甘肃省秦安县大地湾遗址出土了公元前5850年的碳化黍粒,说明黍在中国的栽培历史也有近8000年,与粟一样古老。

在陕西省临潼县姜寨遗址和山东省长岛县北庄遗址也都发现了距今5500年左右的黍壳。

在甘肃省临夏县东乡林家遗址的窖穴里,还发现了堆积达1.8立方米的稷穗,是捆扎成束堆放在一起的,也可能是作为种子贮藏的,其年代距今4000年左右。

此外,在新疆、青海、辽宁、吉林、黑龙江等地也发现了距今4000多年的黍稷遗存。

它们和粟一样都是当时我国北方的主要粮食作物。

麦 麦在我国种植的历史较晚,目前只在新石器时代晚期的遗址中发现麦的遗存,其中最早的是甘肃省民乐县东灰山新石器时代遗址中发现了小麦和大麦的碳化籽粒。

距令5000年左右。

其次为新疆孔雀河下游古墓中出土了数百粒小麦,距今4000年左右。