多酚抗氧化性研究报告进展(张云丽)

植物多酚抗氧化性的研究进展及其运用

摘要:植物多酚( 植物单宁> 是一类广泛存在于植物体内的重要的天然产物,叙述了多酚的抗氧化性及多酚在国内外食品工业、医药保健、日用化学品等方面的应用现状, 展望了多酚在国际市场上的广阔前景。

关键词:植物多酚;抗氧化性;

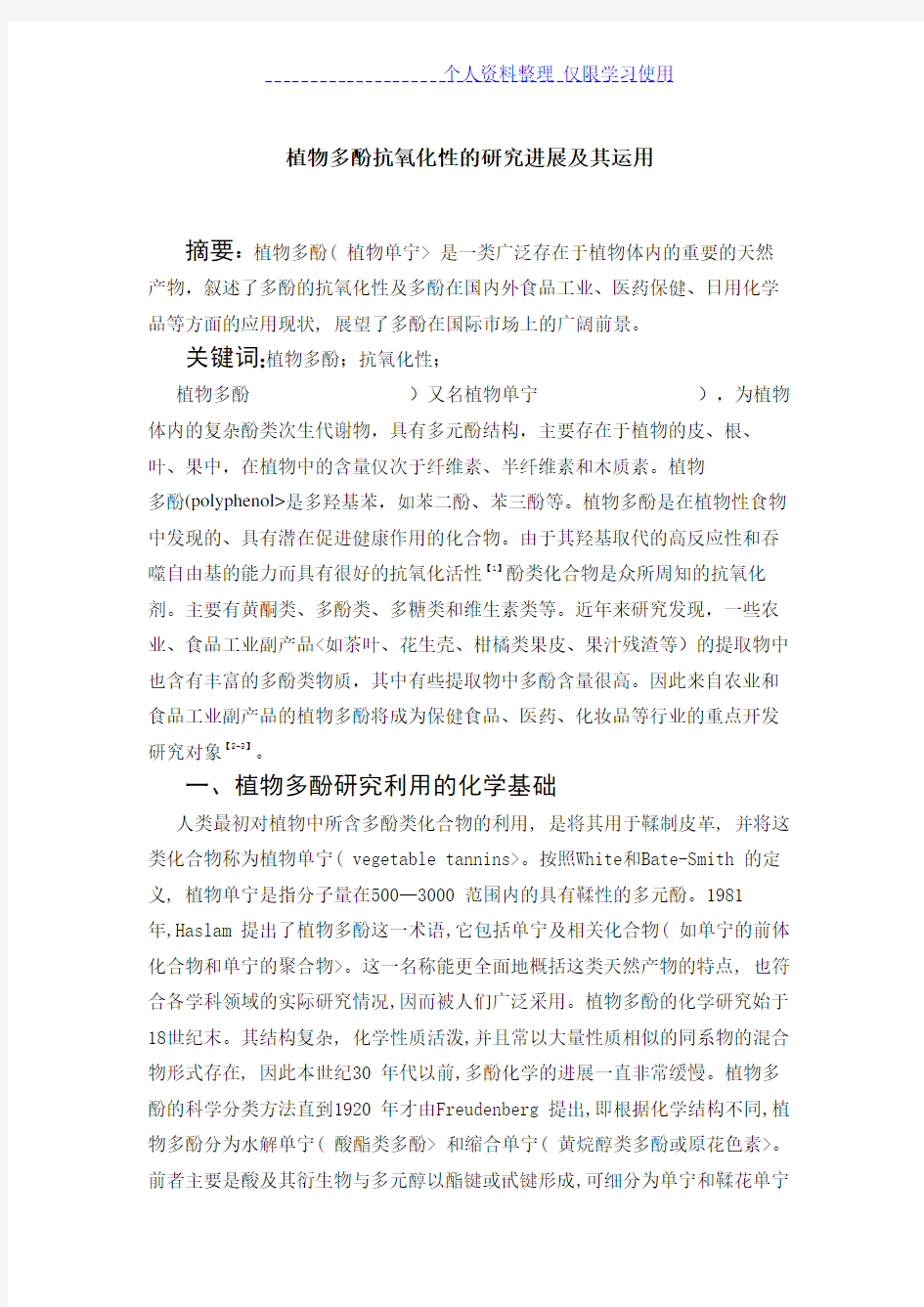

植物多酚 多酚(polyphenol>是多羟基苯,如苯二酚、苯三酚等。植物多酚是在植物性食物中发现的、具有潜在促进健康作用的化合物。由于其羟基取代的高反应性和吞噬自由基的能力而具有很好的抗氧化活性【1】酚类化合物是众所周知的抗氧化剂。主要有黄酮类、多酚类、多糖类和维生素类等。近年来研究发现,一些农业、食品工业副产品<如茶叶、花生壳、柑橘类果皮、果汁残渣等)的提取物中也含有丰富的多酚类物质,其中有些提取物中多酚含量很高。因此来自农业和食品工业副产品的植物多酚将成为保健食品、医药、化妆品等行业的重点开发研究对象【2-3】。 一、植物多酚研究利用的化学基础 人类最初对植物中所含多酚类化合物的利用, 是将其用于鞣制皮革, 并将这类化合物称为植物单宁( vegetable tannins>。按照White和Bate-Smith 的定义, 植物单宁是指分子量在500—3000 范围内的具有鞣性的多元酚。1981 年,Haslam 提出了植物多酚这一术语,它包括单宁及相关化合物( 如单宁的前体化合物和单宁的聚合物>。这一名称能更全面地概括这类天然产物的特点, 也符合各学科领域的实际研究情况,因而被人们广泛采用。植物多酚的化学研究始于18世纪末。其结构复杂, 化学性质活泼,并且常以大量性质相似的同系物的混合物形式存在, 因此本世纪30 年代以前,多酚化学的进展一直非常缓慢。植物多酚的科学分类方法直到1920 年才由Freudenberg 提出,即根据化学结构不同,植物多酚分为水解单宁( 酸酯类多酚> 和缩合单宁( 黄烷醇类多酚或原花色素>。前者主要是酸及其衍生物与多元醇以酯键或甙键形成,可细分为单宁和鞣花单宁 两类。后者主要是羟基黄烷醇类单体的缩合物, 单体间以C—C 键相连如图1所示。[4] 水解单宁和缩合单宁在构成单元骨架上完全不同, 由此造成它们在化学质、应用范围上的显著差异, 但是它们在分子结构上仍具有某些共性: ( 1> 酚羟基数目众多,以邻位酚羟基( 连苯三酚、邻苯二酚> 最为典型。 (2>分子量较大, 且分布较宽。正是这种化学结构,赋予多酚独特的化学性质,使多酚不仅与源于植物的其它大分子如纤维素、木质素、腐植酸区别开来, 也使其与低分子的植物酚类(如黄酮类、蒽醌类化合物> 显著不同, 其基本化学特性如下所述。 1植物多酚的化学性质 植物多酚具有酚类化合物的多种化学性质,这些性质并非相互独立的,而是具有一定的相关性。如与蛋白质结合能力强的多酚往往也具有较强的金属配位能力和抗氧化性。而多酚对自由基的清除过程也与其对铁、铜离子的配位密切相关。因此,植物多酚的生物活性也是其多种化学性质共同作用的结果。 1.1植物多酚与蛋白质、生物碱、多糖的反应 植物多酚是通过疏水键和多点氢键与蛋白质发生反应的,这是它化学反应最基本的特征, 在这方面的研究工作也开展得最多、最深人,这个反应在自然界中也最多, 而这个反应最重要的意义是它是人类广泛利用多酚的基础。对于多酚与蛋白质反应的机制, 现在普遍接受的是Haslam等提出的手套一手反应模式, 反应历程主要是植物多酚分子先通过疏水键向蛋白质分子表面靠近, 多酚分子进人疏水袋后,再与蛋白质分子发生多点氢键结合。多酚与其他大分子, 如生物 碱、多糖、核酸、细胞膜等的分子复合反应机理与此反应相似。 1.2 植物多酚的抗氧化性 植物多酚的另一个重要性质是抗氧化性, 多酚中的酚经基结构(邻苯二酚或邻苯三酚>中的邻位酚经基很容易被氧化成醒类结构, 同时对活性氧等自由基具有很强的捕捉能力,这使多酚具有较强的抗氧化性以及清除自由基的能力。另外,植物多酚在紫外以及远紫外区有较强的吸收能力, 因此植物多酚可以降低癌症、心血管疾病、关节炎等慢性病的发病率[5]。可以说植物多酚所具有的强大 的捕捉自由基的能力正是它具有防病保健功效的基础。 人体内许多生化反应的中间代谢产物是自由基。一般情况下,人体内自由基处于不断产生和不断清除的动态平衡中,自由基产生过多或清除过少,就会造成对组织的伤害[6]。Harman[7]在总结前人研究的基础上完善了自由基理论: 认为自由基攻击生命大分子从而造成组织细胞损伤,是引起机体衰老、肿瘤和一些其他疾病的根本原因。现代医学和自由基科学越来越多地证明自由基与许多生命现象的疾病密切相关,如动脉粥样硬化、高血压、白内障、癌症、心肌缺血再灌损伤、关节炎和类风湿症等。石榴皮多酚提取物能有效地清除自由基,从而能起到抗氧化的作用。张茜等[8]研究表明: 石榴皮的水、甲醇、丙酮和乙酸乙酯4 种提取物均具有抗油脂过氧化和清除DPPH自由基的能力,其抗氧化活性随添加量的增加而增加。其中丙酮提取物的抗油脂过氧化作用最大,当其添加量为猪油质量的0. 1%时,抗油脂过氧化活性接近添加量为0.02%茶多酚或BHT 质量浓度为0.0175 mg/mL 的水提取物对DPPH 自由基的清除率高达85.2%,高于BHT,但略低于茶多酚。田卉等[9]通过石榴皮醇提物和小鼠肝匀浆共浴,用自 发产生脂质过氧化或分别以自由基诱导剂CCL 4、H 2 O 2 和铁离子,抗坏血酸激发脂 质过氧化作用,以MDA 产生量作为脂质过氧化作用程度指标。结果表明: 石榴 皮多酚提取物可明显降低小鼠肝组织自发性MDA的生成,减轻CCL 4、H 2 O 2 和( Fe2 +-VitC>所致的肝脏脂质过氧化反应,具有良好的抗脂质过氧化作用;周本宏 等[10]研究了石榴皮对自由基引起的细胞膜脂质过氧化损99伤的保护作用: 通过3 种活性氧产生体系诱发脂质过氧化为实验模型,设立模型对照组、正常对照组以及3 个石榴皮提取物给药组,观察比较各组中实验兔中MDA 含量。实验结果同对照组相比,三组石榴皮提取物对黄嘌呤-黄嘌呤氧化酶系统、H2O2 及UV 照射3 种方法引起的细胞膜脂质过氧化产物丙二醛的生成增加均有抑制作用。 Negi 等[11]利用石榴皮的乙酸乙酯、丙酮、甲醇和水提物形成磷钼合成物来评价其抗氧化能力,实验结果表明其均有很强的抗氧化能力,水提物相对较低。通过Ames 实验考查提取物对叠氮化钠诱变剂的抗突变作用,结果4种提取物含量在每个平板2500 μg 时表现出极强的减少叠氮化钠诱导的鼠伤寒沙门氏菌突变的能力。Shahid 等[12]研究发现石榴皮甲醇提取物由于其强抗过氧化作用能很好地保持葵花籽油的稳定性。李云峰等[13]比较了石榴皮提取物和石榴浆提取物的抗氧化能力,由于石榴皮提取物中富含总多酚、黄酮和维生素C,其在清 诱导的氧化低除超氧阴离子自由基、羟自由基、过氧离子自由基以及抑制CuSO 4 密度脂蛋白能力上均比石榴浆提取物要强,表现出极强的抗氧化作用。石榴皮作为天然的抗氧化剂,其来源广泛、提取率高、抗氧化活性强、与机体亲和力强和安全性高等特点具有合成抗氧化剂无法比拟的优势,是今后的研究重点。 1.3植物多酚与金属离子的配位 具有特殊化学性能的另一个重要方面为植物多酚与金属离子的反应, 多酚中的多个邻位酚经基可以作为一种多基配体与金属离子发生配位反应, 从而形成稳定的五元环鳌合物。由于植物多酚配位基团多、配位能力强、配合物稳定, 所以大部分金属离子与多酚配位结合后都形成沉淀。离子与多酚配位结合后都形成沉淀。尤其是在碱性条件下,多酚与金属离子易形成多核配合物, 例如植物多酚与Cu2+、Zn2+等金属离子的配位结合,可以使含这些离子的金属酶活性受到抑制。这可能也是多酚具有抑制酶活性抗病毒、抗微生物等生物活性的原因之一。金属铁、铜等离子是许多自由基产生过程的催化剂, 尤其是铁离子和OH-等自由基产生的媒介物。多酚分子中的邻苯二酚结构可鳌合铁离子, 形成无活性的铁复合物, 从而影响氧化过程, 这也是植物多酚具有抗氧化性的又一原因。二:植物多酚的抗氧化性,生理活性及应用 随着病理学研究的深入人们逐渐认识到大部分疾病有多重起因, 而像多酚这样具有多种活性的天然药物成分由于在不同方面的综合作用可能起到较好的效。 1抗心脑血管疾病及消炎作用 心脑血管疾病发生、发展的重要因素是血脂浓度上升、血液流变性下降血小板功能异常。含多酚草药的一大功效便是“活血化痪”,这就意味着植物多酚 可能改善血液流变性。 多酚物质能抑制血小板的聚集和粘连, 具有抑制脂新陈代谢中的酶作用, 而且能诱导血管舒张,就能防止中风、抗血栓病、治疗糖尿病及动脉粥状硬化等疾病。茶多酚能明显增加Wistar: 大鼠体内超氧化物歧化酶(SOD>的浓度,降低血清过氧化脂质(LPO >含量, 表明茶多酚对高脂血症的形成有抑制作用。Ying CJ[14]利用Western blot法对牛颈动脉内皮细胞进行体外实验, 发现茶多酚能有效抑制内皮细胞功能紊乱, 并能有效抑制心血管疾病的发展。根据大量研究表明, 植物多酚具有有益于健康的低街醇血效应, 可预防心血管疾病, 有效治疗冠心病, 同时又有调节血压、降低血脂等作用。茶多酚对心血管疾病的作用机制主要与其抗氧化性、抗凝血、促纤溶和抑制血小板凝集、降低血液戮度及调节前列腺素、血栓素密切相关。 2. 抗氧化作用及运用 2.1食品防腐的抗氧化作用 食品中的一些物质如不饱和脂肪酸等容易发生氧化,进而分解为低级脂肪酸、醛和酮等物质,导致食品酸败,酸败后的食品往往具有毒性。为了抑制食品的氧化腐败,上个世纪五六十年代,相继开发了二丁基羟基甲苯(BHT>、丁基羟基茴香醚(BHA>、叔丁基对苯二酚(TBHQ>等合成抗氧剂。但随后人们发现这些抗氧化剂对人体有一定的损害,有的甚至还具有致癌性。于是在世界范围内就开始对BHT、BHA 限制或暂停使用。由于人们对人工合成抗氧化剂存在不安心理,与此同时,事实也证明,在人们长期食用的食品中,天然抗氧化剂成分的毒性远远比人工合成抗氧化剂的毒性低。近些年来,人们越来越关注植物类提取物的功能性,并发现很多植物提取物具有抗氧化、抗菌、抗炎等作用,从植物中寻找天然、高效、低毒抗氧化剂是目前抗氧化剂发展的一个必然趋势[15]。 抗氧化剂能预防食品的氧化变质的机理主要是因为: 1.抗氧化剂是自由基吸收剂: 脂类化合物的氧化是一个渐进的自由基历程的反应,消除自由基即可阻断氧化反应。多数抗氧化剂能将一个氢原子提供给脂类化合物游离基, 从而干扰脂类化合物的氧化, 抗氧化剂和自由基反应, 将自由基转变成更稳定的产物。 2.抗氧化剂是金属离子鳌合剂: 油脂食品中含有微量的金属如铜铁镁等, 能 催化氧化反应,抗氧化剂能鳌合油脂食品中含有微量的金属, 抑制氧化反应的生成。 2.2抗氧化性在医学上的研究 现代医学研究表明,在人体代谢过程中, 因为各种环境因素而产生的过剩自 由基会引起人的多种疾病如:动脉粥样硬化、高血压、白内障癌症、心肌缺血 再灌注损伤、关节炎和类风湿病等。植物多酚具有清除自由基的能力,而且对自由基诱发的生物大分子损伤起到保护作用白黎芦醇多酚氢氧基结构具有抗氧化性, 能显著抑制肝微粒体脑线粒体及突触体的氧化损伤过程中DNA的生成Zdunczyka Z等,多酚类中的5 ,6,7 一三羚基黄酮对丙醛有净化作用,能降低小 鼠肝脏中的丙醛含量。小鼠实验表明, 抽皮提取物可提高小鼠血清SOD活性,降 低血清丙二醛(MDA>的含量, 说明袖皮提取物具有优异的体内抗氧化活性据报道, 芦荟提取物能提高机体抗自由基氧化损伤的能力,减轻肝、脾细胞DNA损伤程度,从而达到延缓衰老的目的! 1)抗肿瘤和抗癌变的研究 植物多酚具有很强的抗氧化活性[16],当有氧存在时, 自动氧化产生H 2O 2 [17] , 葡萄籽提取物PA的生物利用度高, 对自由基和自由基引起的脂质过氧化物和DNA 损伤的保护作用比维生素C、E 和B-胡萝卜素还要高得多[18-19]。生物化学分析测定发现GSP在体内外实验系统中均可抑制紫外线和三价铁引起的脂质过氧化, 其抑制率分别为57-66%和41-77%, 提示GSP光保护作用和抗氧化作用机理。因此, 一般认为膳食中多酚类化合物是抑癌剂, 具有防癌抗癌活性, 正是因为其抗氧化作用, 但目前尚缺乏直接实验依据。许多研究表明表没食子酸儿茶素( EGCG>作为抗氧化剂捕获氧自由基和抑制脂质过氧化。体外实验表明,植物多酚具有清除过氧化物、羟自由基和抑制脂质过氧化作用。Saffari等用红细胞膜结合ATP 酶模型研究EGCG 的抗氧化活性, 结果表明EGCG可保护-t BHP 诱导的ATP 酶损伤和红细胞膜脂质过氧化。最近, Yamamoto 等用酶活性测定、反应氧定量、免疫沉淀等方法研究了EGCG 与关键氧化酶、过氧化氢水平的关系。结果显示, 正常人角化细胞有高水平的过氧化氢酶, 对过氧化氢不敏感;但过氧化氢对对口腔癌细胞有明显的细胞毒作用。然而,EGCG 诱导的细胞效应却不能用过氧化氢重复, 加入外源性过氧化氢酶不能对抗EGCG 对癌细胞毒作用和生长抑制 作用。抗氧化剂N-乙酰-半胱氨酸可缓减过氧化氢对肿瘤细胞的损伤, 但对EGCG 引起的肿瘤细胞的损伤不能缓减。用EGCG 处理后未见过氧化氢酶和超氧化物歧化酶改变。 2)抗炎、抗菌、抗病毒的研究 黄酮类植物多酚具有明显的消炎、抗溃疡作用。白风梅等, 研究表明天然黄酮对小鼠急性溃疡有明显的消退作用,肯定了高剂量的黄酮提取物(200mg/ml>能使胃粘液增加并且减轻胃的损伤。此外研究表明芦丁黄酮类化合物具有抗流感病毒、脊髓灰质炎病毒的感染和复制能力。 2.3 在化妆品中的应用 植物多酚的大量活性酚羟基赋予它很强的抗氧化性, 其主要形式表现为对各种活性氧自由基的清除作用。通过现代医学研究得知,人体器官的老化在很大的程度上是由于自由基的存在。作为人体与外环境直接接触的皮肤, 因其暴露在空气中, 受到大气层、化学物品、紫外光辐射所引起的自由基侵袭的可能性更大。自由基在皮肤的主要成分胶原纤维链间反应引发交联, 因自由基而产生的过氧化脂质也与胶原反应, 促使其失去弹性甚至折裂, 从而产生皱纹, 粗糙和老化。因此自由基清除剂对抗衰老具有很好的效果,抗氧化剂VC、VE、SOD 用作化妆品添加剂就是很好的例子[ 20]。作为氢供体的植物多酚对自由基的清除能力可与其相媲美, 甚至更强。多酚在植物体内的一种功能就是避免细胞液中VC 被氧化。儿茶素在2.4和2.5mol时抗氧化性分别是VC 和VE 的两倍, 并且多酚与维生素有协同抗氧化作用。 植物多酚作为护肤品添加剂, 具有抗衰老、美白、活化、保湿作用, 除此之外, 还具备抗癌、消炎、止血等药性, 非常适合功能性化妆品的配制。研究结果表明, 从常见的绿茶、葡萄籽、柿子、棉花叶子中均可提取同样有效的成分。当然, 作为一大类天然产物, 每种多酚也有其突出的个性。我们往往综合利用单宁酸的收敛性, 茶多酚清除自由基的能力, 黄酮类活化细胞的作用。三:植物多酚抗氧化性的前景 植物多酚作为一类储量丰富、可再生的绿色资源现在已经越来越多地受到大多数人们的关注, 随着其它一次性资源的逐渐消耗殆尽,以及环保要求的提高,它必将成为人类可以利用的最重要的资源宝库之一、同时, 随着植物多酚化 学的不断发展, 植物多酚在每个领域的应用范围渐渐扩大,从制革、石油、木材到与人们生活息息相关的食品、医药、日化用品等。随着天然药物化学研究的深人,特别是提取分离和结构测定技术的进步,以往作为杂质对待的药用植物水溶性成分如植物靴质等化合物的生物活性越来越受到重视大量研究工作已表明,植物多酚在抗诱变、抗肿瘤、抗病毒、抗微生物、抗衰老等方面具有良好的作用这也说明了植物多酚在生物医用材料与医药方面有着广阔的应用前景。但是近年来, 国内对植物多酚的研究虽然比较活跃, 但总的说来是比较落后的, 对植物多酚重要性的认识和利用更是欠缺。我们现在面临的问题就是要对植物多酚的结构及其综合生理活性有更加全面的、清晰的认识, 深人开展其生物学活性的研究从而更加充分、合理科学地将我国这一丰富的绿色资源用于医用材料, 开发出可以防治肿瘤、心血管疾病等一系列具有医疗和保健作用的药品,是对保障人民健康做出贡献,也可以创造出巨大的经济效益并走向国际市场。 曾献,袁英姿,曹清明等. 油茶籽多酚的提取研究[J]. 食品与机械,2008,24<4):69-72. 任平,岳淑宁,李忠玲等.石榴皮中单宁化合物的提取研究[J]. 食品工业科技,2007,28<1):149-150. 王青山,邓放明. 柚、柑桔副产物利用的研究进展[J]. 食品研究与开发,2008,28<7):182-186. 【4】Foo Y ,Porter L ,Appita[J],1986, 39(6>,477-480. Benvenuti S,Pellati E,Melegari M,et al.Polyphenols,antho cyanins,ascorbic acid,and radical scavenging activity of rubus,ribcs,and aronia[J].J Food Sci,2004.69(3>:164. 【6】凌关庭.抗氧化食品与健康[M].北京: 化学工业出版社,2004.Harman D A.Theory Based on Free Radical and RadiationChemistry [J].Gerontol,1956( 11> : 298-300. 张茜,贾冬英,姚开等.石榴皮提取物的抗氧化作用研究[J].中国油 脂,2006,31(8> : 51-54. 田卉,刘彦军.石榴皮醇提物的体外抗脂质过氧化作用[J].石河子大学学报: 自然科学版,2007,25( 4> : 475-477. 周本宏,王慧媛,吴玥等.石榴皮对红细胞膜脂质过氧化的保护作用 [J].广东药学院学报,2007,23( 5> : 547-549. Negi P S,Jayaprakasha G K,Jena B S.Antioxida-nt and AntimutagenicActivities of Pomegranate Peel Extracts[J].Food Chemistry,2003,80(3> : 393-397. Shahid Iqbal,Saba Haleem,Mubeena Akhtar,et al. Efficiencyof Pomegranate Peel Extracts in Stabilization of Sunflower Oil under AcceleratedConditions[J].Food Research International,2008,41 (2> :194-200. Li Yunfeng,Guo Changjiang,Yang Jijun,et al. Evaluation ofAntioxidant Properties of Pomegranate Peel Extract in Comparison withPomegranate Pulp Extract[J]. Food Chemistry,2006,96( 2> : 254-260. Ying CJ.Sun XF.Ros-related enzyme expressions in endothclial cells regulated by tea polyphenols[J].Biomed Environ Sci,2004,17(1>:33. 【15】祝钧, 王昌涛.化妆品植物学[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2009:56-64. Roy S, Khanna S, Alessio HM, et al . Anti angiogenic propertyof edible berries.[J]Free Radic Res, 2002, 36: 1023- 1031. Smith AH, Imlay JA,Mackie RI. Increasing the Oxidative StressResponse Allows Escherichia coli To Overcome Inhibitory Effectsof Condensed Tannins.[J]Appl Environ Microbiol, 2003, 69:3406- 3411. Bagchi D, Bagchi M, Stohs SJ, et al . Free radicals and grapeseed proanthocyanidin extract: importance in human health anddisease prevention. Toxicology, 2000, 148: 187- 197. Bagchi D, Sen CK, Ray SD, et al. Molecular mechanisms ofcardioprotection by a novel grape seed proanthocyanidin extract.Mutat Res, 2003, 523-524: 87-97. 方允中, 李文杰. 自由基与酶-基础理论及其在生物学和医学中的应用. 北京: 科学出版社, 1989. 279。 茶多酚的抗氧化作用及其在食品中的应用 摘要:茶多酚是一种天然的食品添加剂,本文介绍了茶多酚的成分和儿茶素的 结构,全面地综述了茶多酚的抗氧化性能茶多酚在油脂、肉制品加工和果蔬保鲜、糕点和糖果以及饮料生产等方面的发展和应用。 关键词:茶多酚;抗氧化作用;食品 Abstract: Tea polyphenols is a natural food additives, ingredients of tea polyphenols and catechin structure, a comprehensive overview of the antioxidant properties of tea polyphenols in tea polyphenols grease, meat processing, and aquatic preservation,the development and application of pastries and candy and beverage production. Key word: tea polyphenols;antioxidation;food 茶多酚是从茶叶中提取的纯天然多酚类物质,又叫茶单宁,茶鞣质,是茶叶中多酚类物质的总称。茶多酚主体成分是儿茶素,占茶叶干物量的20 %一30 % [1]。茶多酚分子结构中具有活泼的羟基氢能终止自由基的连锁反应,捕获过量的自由基,因此是一类理想的天然抗氧化剂。 1 茶多酚的性质和结构 茶多酚在碱性介质中极不稳定,在酸性中则稳定、耐热、与柠檬酸、苹果酸、酒石酸都有较好的协同作用。在潮湿的空气中能被氧化成棕色物,遇铁变成绿黑色络合物,与重金属盐溶液作用生成灰黄色沉淀,也能被高锰酸钾、硫酸铈等氧化剂氧化,与酒石酸铁生成红紫色络合物[2]。 茶多酚的主要成分按其化学结构可分为: 黄烷酮类、花色素类、黄酮醇类、 花白素类、酚酸及缩酚酸类等6类化合物。其中以黄烷酮类(主要是儿茶素类化合物)最为重要,占茶多酚总量的60% ~80% 。其次是黄酮类,其他酚类物质含量比较 国际药学研究杂志2009年12月第36卷第6期?465? 抗氧化剂的临床应用及其研究进展 汪颖h,杜丽娜2,金义光2 (1.首都医科大学附属复必医院,北京100038;2.军事医学科学院放射与辐射医学研究所,北京100850) 摘要:众所周知,活性氧(ROS)与许多疾病的发生相关,如癌症及各种类型的炎症,目前已有一些抗氧化剂在大众保健和疾病预防方面取得了良好效果,但作为治疗药物应用于临床的很少。由于ROS生成很普遍,而且人体自身有很强的抗氧化能力,在抗氧化剂的临床试验中很难获得具有统计学差异的结果。抗氧化剂若要应用于临床,应满足以下要求:药物递送至指定区域、临床试验中合理设置评价指标以及建立新方法以阐明抗氧化剂作用机制。尽管如此,抗氧化剂的临床价值已广泛认可,对人类健康有重要意义。本文回顾了一些重要的抗氧化剂并探讨了为何目前临床应用如此之少。 关键词:活性氧;抗氧化剂;临床应用 中图分类号:R963;R916.2文献标识码:A文章编号:16740440(2009)06硝65旬2 l抗氧化剂类药物 1.1依达拉奉 依达拉奉(edaravone,3-甲基一1一苯基-2一吡唑啉-5.酮)是第一个用于治疗脑梗死的药物,可猝灭自由基。脑缺血时产生活性氧(ROS)如羟氧自由基OH?,而且,缺血再灌注可引发花生四烯酸级联反应,0H?的水平随之增加。ROs可氧化细胞膜中的不饱和脂肪酸,导致细胞受损和脑功能紊乱。依达拉奉为静脉注射用药,脑梗死患者发病24h内首次用药,之后每天给药2次。该药可清除ROS,保护细胞膜免受氧化损害,能有效减轻脑水肿,减少神经元死亡,有助于维持大脑正常功能。这也是首批批准用于自由基清除的药物之一。目前,该药用于治疗肌萎缩性脊髓侧索硬化(ALS)的临床试验正在进行,由于其主要作用是减轻脑功能受损的程度,获得明显有效性结果的可能性不大,但脑梗死、ALs及其他脑部疾病患者对临床结果仍可抱有希望。 1.2依布硒啉 依布硒啉(ebselen)疗效独特,具有类似谷胱甘肽过氧化物酶的活性,能有效保护脑梗死或蛛网膜下腔出血患者的大脑功能。但批准其用于上述疾病很困难,目前正考虑对其进行角膜损伤治疗的临床试验。 收稿日期:2009明旬2 作者简介(+通讯作者):汪颖,女,医师,研究方向:重症医学,E.mail:buHerny-5643358@hotmail.com1.3类黄酮 类黄酮广泛分布于具有抗氧化活性的植物和其他物质中,可用于肿瘤和心血管疾病的预防。但人体对类黄酮吸收普遍较差,在人体内可能只有极少或没有抗氧化作用。 1.4超氧化物歧化酶(SOD) 目前人们对抗氧化酶(尤其是sOD)的临床应用兴趣很高。目前已合成了重组cu—SOD、zn-SOD和Mn—sOD,但血浆半衰期都很短。为改善这一缺陷,已设计了大量结构修饰的SOD,如:聚乙二醇化SOD、聚蔗糖化SOD、透明质酸化SOD和白蛋白化SOD,以延长SOD的血浆半衰期。它们已被用于治疗缺血再灌注损伤或炎症反应,但体内试验中这类药物未表现出显著性差异,也未见有关soD对慢性炎症或自身免疫性疾病有效的人体双盲临床试验的文献报道,仅重组Cu—SOD和zn.SOD注射剂对早产儿有效。 1.5还原型谷胱甘肽(GSH) 在氧化还原反应中琉基化合物非常重要,包括GsH、过氧化物还原酶(peroxiredoxin)和Ⅳ一乙酰半胱氨酸,特别是GSH广泛应用于疾病治疗。但GSH不易穿过细胞膜,为此合成了酯化GSH,如GSH乙酯、甲酯和二乙基酯。静脉注射GsH已用于治疗慢性肝病,在日本GSH滴眼液已用于治疗白内障。尽管此药副作用较小,但疗效尚不清楚。 1.6Ⅳ一乙酰半胱氨酸 Ⅳ一乙酰半胱氨酸是实验室中最常用的抗氧剂, 现代生物技术研究进展 luojuan 摘要:生物技术是21世纪最具有发展前景和活力的学科,世界各国都将生物技术视为一项高新技术,生物技术在相关领域中的应用也成为应用技术研究中的热点。生物技术又叫生物工程,是综合运用生物学、细胞生物学、微生物学、生物化学等基础科学和生化工程等原理和技术而形成的一门综合性的科学技术。 关键词:现代生物技术细胞工程酶工程发酵工程基因工程蛋白质工程研究进展 一、现代生物技术概述[1] 生物技术包括传统生物技术和现代生物技术。传统生物技术主要是自然发酵技术和自然杂交育种技术。现代生物技术是指以现代生物学研究成果为基础,以基因工程为核心的新兴学科。现代生物技术主要包括:细胞工程、酶工程、发酵工程、基因工程、蛋白质工程。 二、细胞工程研究进展[2] 细胞工程的概念及其基本操作细胞工程属于广义的遗传工程,是将一种生物细胞中携带的全套遗传信息的基因或染色体整个导入另一种生物细胞,从而改变细胞的遗传性,创造新的生物类型。它包括细胞融合、细胞重组、染色体工程、细胞器移植、原生质体诱变及细胞和组织培养技术。 近年来,在该领域的研究最引人注目的是细胞融合技术和细胞杂交,并取得一些突破性研究进展。应用细胞融合技术可以培育新型生物物种。可实现种间育种。 1975年英国科学家研制成功了淋巴细胞杂交瘤技术,由此技术获得的单克隆抗体很快应用于临床实践,被称为20世纪80年代的“生物导弹”。目前单克隆抗体技术已用于治疗诊断癌症、艾滋病等多种疑难疾病,及快熟诊断人类、动物和农作物病害等方面,成为细胞工程在医学上最重要的成就之一。 日本秋田生物技术公司和遗传资源开发利用中心联合采用细胞工程的原生质体突变,将“秋田小町”稻育成“新秋田小町”新品种。该稻试种过程中,产量大大提高,取得了明显的经济效益。我国科学家利用细胞工程的原生质体育种在世界上首创了食用菌属间原生质体杂交。这种属间杂交新品种,既有香菇的独特香味和优良品质,又有平菇的高产量、生长周期短、易栽培、抗逆性强等特性。 随着细胞工程技术的不断发展,植物细胞和组织培养这一细胞工程技术也无例外地得到发展,目前已在许多植物上,特别是在农林生产实践中得到了广泛应用。尤其在林木优良品种和无性系的快速繁殖方面进展较快。 细胞工程已成为当代社会经济重要支柱性技术之一。 三、酶工程的研究进展[3] 酶工程就是在一定的生物反应装置中,利用酶的催化功能,将相应的原料转化成有用物质的一门技术。 化学酶工程又称初级酶工程,主要由酶学与化学工程技术相互结合而形成。在开发自然酶制剂方面,大规模生产和应用的商品酶只有数十种,如水解酶、凝乳酶、果胶酶等。在食品工业中的应用主要是淀粉加工,其次是乳品加工、果汁加工、食品烘烤及啤酒发酵;在轻化工业中的应用主要包括洗涤剂制造、毛皮工业、明胶制造、胶原纤维制造、牙膏和化妆品的生产、造纸、废水废物处理和饲料加工等;在能源开发上的应用主要是利用微生物或酶工程技术从生物体中生产燃料,也可利用微生物作为石油勘探、二 茶多酚性质、功效及应用是中多酚类物质的总称,包括黄烷醇类、花色苷类、、黄酮醇类和类等。主要为(儿茶素)类,儿茶素占60~80%。类物质又称茶鞣或茶,是形成茶叶色香味的主要成份之一,也是茶叶中有保健功能的主要成份之一。研究表明,茶多酚等活性物质具解毒和作用,能有 茶多酚,又名抗氧灵、维多酚、防哈灵,是茶叶中所含的一类多羟基类化合物,简称TP,主要化学成分为儿茶素类(黄烷醇类)、黄酮及黄酮醇类、花青素类、酚酸及缩酚酸类、聚合酚类等化合物的复合体。其中儿茶素类化合物为茶多酚的主体成分,占茶多酚总量的65%~80%。儿茶素类化合物主要包括儿茶素(EC)、没食子儿茶素(EGC)、儿茶素没食子酸酯(ECG)和没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)4种物质[1]?。 3成分 是一种稠环,可分为类、-[4]-黄烷醇类、类、黄酮类、黄酮醇类和酚酸类等。其中以儿茶素最为重要,约占总量的60%-80%;类主要由EGC、DLC、EC、EGCG、GCG、ECG等几种单体组成。茶多酚在茶叶中的含量一般在20—35%。在茶多酚中各组成份中以黄烷醇类为主,黄烷醇类又以儿茶素类为主。儿茶素类物质的含量约占茶多酚总量的70%左右。 4性状 茶多酚为淡黄至茶褐色略带茶香的水溶液、粉状固体或结晶,具涩味,易溶于水、乙醇、乙酸乙酯,微溶于油脂。耐热性及耐酸性好,在pH2~7范围内均十分稳定。略有吸潮性,水溶液pH3~4。在碱性条件下易氧化褐变。遇铁离子生成绿黑色化合物[1]?。 5性能 茶多酚具有较强的抗氧化作用,尤其酯型儿茶素EGCG,其还原性甚至可达L-异坏血酸的100倍。4种主要儿茶素化合物当中,抗氧化能力为EGCG>EGC>ECG>EC>BHA,且抗氧化性能随温度的升高而增强。茶多酚除具有抗氧化作用外,还具有抑菌作用,如对葡萄球菌、大肠杆菌、枯草杆菌等有抑制作用。茶多酚可吸附食品中的异味,因此具有一定的除臭作用。对食品中的色素具有保护作用,它既可起到天然色素的作用,又可防止食品退色,茶多酚还具有抑制亚硝酸盐的形成和积累作用。 6理化性质 物理性质 茶多酚在常温下呈浅黄或浅绿色粉末,易溶于温水(40℃一80℃)和含水中;稳定性极强,在4—8、250℃左右的中,1.5个小时内均能保持,在三价铁离子下易分解。1989年被中国协会列入GB2760-89使用标准,1997年列为中成药原料。 化学性质 茶多酚是从茶叶中提取的全天然食品,具有抗氧化能力强,无毒副作用,无异味等特点。 茶多酚是指茶叶中一大类组成复杂、量及其结构差异很大的多酚类及其衍生物,主要由、黄酮醇、花色素、酚酸及其缩酚酸等组成的,以为主的黄烷醇类化合物占茶多酚总量的60%一80%,其中含量最高的几种组分为L—EGCG(50%-60%)、L—EGC(15%-20%)、L—ECG(10%-15%)和L—EC(5%-10%)。 7药理作用 抗癌: 茶多酚能极强的清除有害,阻断脂质过氧化过程,提高人体内的活性,从而起到抗突变、抗的绿茶。功效据相关资料显示,茶叶中的茶多酚(主要是儿茶素类化合物),对胃癌、肠癌等多种癌症的预防和辅助治疗均有益处。 防治降、预防及茶多酚对人体有着重要作用。人体的、甘油三酯等含量高,内壁脂肪沉积,血管平滑肌细胞增生后形成动脉粥样化斑块等心血管疾病。茶多酚,尤其是茶多酚中的儿茶素ECG和EGC及其氧化产物茶黄素等,有助于抑制这种斑状增生,使形成血凝黏度增强的纤维蛋白原降低,凝血变清,从而抑制动脉粥样硬化。降血压茶多酚具有较强的抑制转换活性的作用,因而可以起到降低或保持血压稳定的作用。降血糖茶多酚对人体的糖代谢障碍具有调节作用,能降低血糖水平,从而有效的预防和治疗糖尿病。 防治脑中风: 茶多酚有遏制过氧化脂质产生的作用,能消除血管痉挛,保持血管壁的弹性,增加血管的有效直径,通过血管舒张使血压下降,从而有效地防止脑中风。 抗血栓: 血浆的增高可引起红细胞的聚集,血液粘稠度增高,从而促进血栓的形成。另外,细胞膜脂质中磷脂与胆固醇的增多会降低红细胞的变形能力,严重影响微循环的灌注,增加血液粘度,使毛细血管内血流淤滞,加剧红细胞聚集及。 茶多酚对红细胞变形能力具有保护和修复作用,且易与凝血酶形成复合物,阻止纤维蛋白原变成纤维蛋白。另外,茶多酚能有效的抑制血浆及肝脏中胆固醇含量的上升,促进脂类及胆汁酸排出体外,从而有效的防止血栓的形成。现有的降脂抗栓药物多有一定的毒副作用而不易长期服用。茶多酚是茶叶中具有降脂抗栓作用的天然成分,加上其自身所具有的抗氧化特性,使其成为一种新型的功能性保健品。 ①提高免疫能力 通过调节免疫球蛋白的活性,间接实现提高人体综合免疫能力、抗风湿因子、抗菌抗病毒的功效,茶多酚通过提高人体免疫球蛋白总量并使其维持在高水平,刺激抗体活性的变化,从而提高人的总体免疫能力。间接实现抑制或杀灭各种病原体、病菌和病毒的功效。 ②抗变态反应和皮肤过敏反应 茶多酚能强烈的抑制组胺的释放作用,实验证明茶多酚抗变态反应和抗皮肤过敏反应比当前常用的抗过敏药的抑制效果强2~10倍。茶多酚能抑制活性因子如抗体、肾上腺素、酶等引起的过敏反映,对哮喘等过敏性病症有显着疗效。 植物提取物抗氧化原理及成分研究 抗氧化是抗氧化自由基的简称。因为人体常与外界接触,平时的呼吸、外界污染、放射线照射等因素会导致人体内产生自由基,过量的自由基会导致人体癌症、衰老和其它疾病,而抗氧化自由基(以下简称“抗氧化”)可以有效克服这些危害。因此,抗氧化已成为保健品和化妆品市场的主要研究课题之一。 本文从多种类植物提取物抗氧化成分及其原理出发,阐述了各界近年来利用植物对抗自由基的研究进展。 一、植物提取物抗氧化原理 不同的植物提取的有效成分不尽相同,同样,抗氧化作用的植物提取物也有很多不同成分,其作用机理也有所区别,西安源森生物从以下几方面进行了总结阐述: (一)作用于与自由基有关的酶 与自由基有关的酶类分为氧化酶与抗氧化酶两类,植物提取物的抗氧化作用体现在抑制相关氧化酶的活性和增强抗氧化酶活性两方面。 1. 抑制氧化酶的活性 生物体内许多氧化酶,如P-450 酶、黄嘌呤氧化酶(XOD)、脂氧化酶、髓过氧化酶(MPO)和环氧酶等,与自由基的生成有关,能诱发大量的自由基。 另外,诱导型一氧化氮合成酶(iNOS)在缺血再灌注时活性增加,产生大量NO而导致氧化损伤。 研究表明,许多植物提取物对上述各种氧化酶有抑制作用,从源头抑制自由基生成。黄酮类化合物中的槲皮素、姜黄素在缺血再灌注损伤时可抑制iNOS 的活性,从而起到抗氧化作用;绞股蓝皂苷可以降低异常增高的XOD 和MPO 的活性,改善糖尿病大鼠肾脏的氧化应激,延缓肾脏损害的进展。 2. 增强抗氧化酶活性 机体存在具有防护、清除和修复过量自由基伤害的抗氧化酶类,如过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶等。SOD 是体内超氧阴离子的主要清除者,将其催化分解为H2O2,但H2O2也具有氧化损伤作用,CAT 将其转化为O2和H2O。同时H2O2也可通过GSH-Px 的催化和还原型谷胱甘肽(GSH)反应生成H2O,同时生成氧化型谷胱甘肽。 许多研究表明,植物提取抗氧化成分不仅能防护体内抗氧化酶,还能增强机体内抗氧化酶活性,如黄酮类中的槲皮素能减少胰岛β细胞的氧化损伤,同时还能恢复Fe2+致肾细胞损伤动物的SOD、GSH-Px 和CAT 的活力;皂苷类物质对氧自由基本身影响较少,但大多能提高体内SOD、CAT 等抗氧化酶的活性,从而增强机体抗氧化系统功能。 此外,一些天然物质可在基因与转录水平上诱导体内抗氧化酶如SOD 的表达,发挥其抗氧化作用。 (二)抗氧化成分之间互补和协同作用 植物提取物抗氧化成分之间存在相互补充、相互协调的关系,在体内通过电子和/ 或质子转移、作用于氧化酶和抗氧化酶、螯合钝化过渡金属离子、影响基因表达等途径联合发挥抗氧化作用。 研究发现不同浓度的茶多酚和西洋参之间均存在明显的协同增效作用,并且随着浓度上升,协同增效作用也相应增强。VE 和VC对鹰嘴豆抗氧化多肽的还原能力有显著的增效作用,且VC与鹰嘴豆抗氧化多肽的协同作用较VE更强,所有的协同作用随添加量和作用时间的增加而增强。 (三)直接清除或抑制自由基 植物提取物能够作为氢质子或电子的供给体,直接猝灭或抑制自由基,终止自由基的连 红花的现代研究进展论文 关键字:成分治疗研究作用抑制活性缺氧红花红花油红花黄色素 作者:杨丽华张敏马春杨戈 【关键词】红花;化学成分;药理研究;临床应用 现代研究表明:红花集药用、食用、染料、油料和饲料于一身。红花油是世界公认的具有食用、保健、美容功用的功能性食用油。红花油在国际上被作为“绿色食品”,其亚油酸含量是所有已知植物中最高的,达80%,号称“亚油酸之王”。并且在医药工业上,红花油常常用作血液胆固醇调整、动脉粥样硬化治疗剂及预防剂的原料。适用于各种类型动脉粥样硬化、高胆固醇、高血压、心肌梗死、心绞痛等,并可用作脂肪肝、肝硬化、肝功能障碍的辅助治疗。红花油还广泛用作抗氧化剂和维生素A、维生素D的稳定剂。红花油酸值低、黏底小、脂肪酸凝点低、油色浅、清亮澄明,可作为药用注射油。红花花冠不但可作为药用,还可提供天然食用的黄色素、红色素,是理想的食品添加剂,还是高档化妆品、纺织品的染色剂,且对人体有抗癌、杀菌、解毒、降压及护肤的功效。饼粕中制得蛋白质浓缩粉和分离物,可作为食物的强化剂。 1 化学成分 目前红花中已分离鉴定的化学成分有60多种〔2〕,其中主要有黄酮类、木脂素类、多炔类等,有药效的成分主要是:黄酮类:包括红花黄色素(saffloryellow,SY,有些文献亦称之为红花总黄素),羟基红花黄色素A(hydroxysaffloryellow A,HSYA)等;脂肪酸:红花中含有棕榈酸、肉豆蔻酸、月桂酸、油酸、亚油酸等不饱和脂肪酸;红花多糖:该成分是由葡萄糖、木糖、阿拉伯糖和中乳糖以β键连接的一种多糖体。1906年日本龟高德平从我国河南产德红花干花中首先分得红色素,含03%~06%;含红花黄色素(SY)查耳酮类化合物为20%~30%〔3〕。为进一步揭示红花药理活性的化学物质基础,开发其活性成分,尹宏斌和郭美丽等对红花进行乙醚和乙酸乙酯提取,并对所得到的化学成分进行了初步分离和纯化,通过波谱分析鉴定出了18个化合物。红花中富含大量的蛋白质、脂肪、膳食纤维、维生素B、维生素E及微量元素铁、锌、铜、磷、硒、钙、钾、钠、铬、钼等,而且还富含多糖和腺苷等物质〔4〕。 2 药理研究及临床应用 2 1 对心功能及血管的影响 小剂量红花煎剂对蟾蜍心脏有轻微兴奋作用,使心跳有力、振幅加大,对心肌缺血有益;大剂量对蟾蜍反而有抑制作用,而扩张体冠动脉及股动脉。此外,还能解除血管平滑肌的痉挛并增强耐缺氧能力,阻止血栓进一步发展并逐步缓解血栓,降低胆固醇的作用。能较好地改善心肌及脑组织的微循环障碍,起到治疗冠心病及脑血栓的效果〔5〕。 2 2 降低血压、血脂的作用 茶 叶 科 学 2010,30(增刊1):511~515 Journal of Tea Science 收稿日期:2010-09-20 修订日期:2010-11-20 作者简介:应乐(1987— ),女,浙江慈溪人,在读硕士研究生,主要从事茶叶生物化学与茶终端产品开发方面的研究。*通信作者:zdcy@https://www.360docs.net/doc/878151068.html, 茶多酚改性及其抗氧化性能研究进展 应乐 1,2 ,张士康2,王岳飞 1* ,朱跃进2,杨贤强1 (1. 浙江大学茶学系,浙江 杭州 310029;2. 中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院,浙江 杭州 310016) 摘要:利用溶剂法、乳剂法和分子修饰法等技术对茶多酚进行改性,以制备具有较好脂溶性的改性茶多酚一直是国内外研究的热点之一。本文就目前用于茶多酚改性的三种方法及其优缺点,以及改性后的脂溶性茶多酚的抗氧化性能与机理进行了综述和总结,并对茶多酚改性技术发展与脂溶性茶多酚应用前景进行了展望。 关键词:脂溶性茶多酚;改性;抗氧化 中图分类号:TS272.5+1 文献标识码:A 文章编号:1000-369X (2010)增刊1-511-05 Progress on the Modification of Tea Polyphenols and Antioxidant Properties of Lipid-soluble Tea Polyphenols YING Le 1,2, ZHANG Shi-kang 2, WANG Yue-fei 1*, ZHU Yue-jin 2, YANG Xian-qiang 1 (1. Department of Tea Science, Zhejiang University, Hangzhou 310029, China; 2. Hangzhou Tea Research Institute, China COOP, Hangzhou 310016, China) Abstract: Producing good quality lipid-soluble tea polyphenols (LTP) was the research focus at home and abroad. Tea polyphenols’ modification by solvent, emulsion and molecular modification were reviewed in this paper. The advantages and disadvantages among these three methods were compared. The antioxidant properties of liphophilic tea polyphenols and its mechanism were introduced. Its antioxidant properties in different antioxidant systems were compared. And the application of LTP as antioxidants was forecasted. At the same time, the developing direction of LTP production was proposed. Keywords: lipid-soluble tea polyphenols, modification, antioxidant 茶多酚作为茶叶中重要的活性成分之一,从发现至今一直备受人们的重视。研究表明[1],茶叶中的生理活性物质主要为茶多酚,它具有优异的抗氧化性能和显著清除自由基的能力。在食品领域,茶多酚可以作为食品的抗氧化剂,延长食品的货架保鲜期[2-3];在医药领域,茶多酚作为药品的功效成分,具有抗氧化[4]、延缓衰老、抗菌、抗病毒、降血脂[5]、抗癌[6-11]等功效,已被广泛应用于各类药品中。在化工 领域,茶多酚也可以用于各类化妆品的生产[12]以及作为甲醛的吸收剂[13]。 随着茶多酚各方面研究的深入,其各领域的应用趋于完善。茶多酚结构中的酚羟基使其具有良好的水溶性。但随着应用的进一步推广,茶多酚的水溶性阻碍了其在油脂体系的应用和发展,特别是在食品油脂行业的应用。目前食品业主要使用人工合成的脂溶性抗氧化剂,如BHA 、BHT 、PG 和TBHQ 等[14]。近 抗氧化剂的作用机理研究进展 摘要:食品抗氧化剂的作用比较复杂。BHA和BHT等酚型抗氧化剂可能与油脂氧化所产生的过氧化物结合,中断自动氧化反应链,阻止氧化。抗坏血酸、异抗坏血酸及其钠盐因其本身易被氧化,因而可保护食品免受氧化。另一些抗氧化剂可能抑制或破坏氧化酶的活性,借以防止氧化反应进行。研究食品抗氧化剂的作用机理并合理使用抗氧化剂不仅可延长食品的贮存期,给生产者、经销者带来良好的经济效益,也给消费者提供可靠的商品。 关键词:抗氧化剂作用机理自由基现状前景展望 食品的变质,除了受微生物的作用而发生腐败变质外,还会和空气中的氧气发生氧化反应。食品氧化不仅会使油脂或含油脂食品氧化酸败(哈败),还会引起食品发生退色、褐变、维生素破坏,从而使食品腐败变质,降低食品的质量和营养价值,氧化酸败严重时甚至产生有毒物质,危及人体健康。防止食品氧化变质,在食品的加工和储运环节中,除采取低温、避光、隔绝氧气以及充氮密封包装等物理的方法还可以配合使用一些安全性高、效果大的食品抗氧化剂以防止食品发生氧化变质。 1 食品抗氧化剂的定义 食品抗氧化剂是指防止或延缓食品氧化,提高食品稳定性和延长食品储藏期的食品添加剂。具有抗氧化作用的物质有很多,但可用于食品的抗氧化剂应具备以下条件:①具有优良的抗氧化效果; ②本身及分解产物都无毒无害;③稳定性好,与食品可以共存,对食品的感官性质(包括色、香、味等)没有影响;④使用方便,价格便宜。[1] 2 食品抗氧化剂的分类 目前,对食品抗氧化剂的分类,按来源可分为人工合成抗氧化剂和天然抗氧化剂(如茶多酚、植酸等)。按溶解性可分为油溶性、水活性和兼溶性三类。油溶性抗氧化剂有BHA、BHT等;水溶性抗氧化剂有维生素C、茶多酚等;兼溶性抗氧化剂有抗坏血酸棕榈酸酯等。按作用方式可分为自由基吸收剂、金属离子螯合剂、氧清除剂、过氧化物分解剂、酶抗氧化剂、紫外线吸收剂或单线态氧淬灭剂等。[2] 3 食品抗氧化剂的作用机理 由于抗氧化剂种类较多,抗氧化的作用机理也不尽相同,归纳起来,主要有以下几种: 一是抗氧化剂可以提供氢原子来阻断食品油脂自动氧化的连锁反应,从而防止食品氧化变质; 二是抗氧化剂自身被氧化,消耗食品内部和环境中的氧气从而使食品不被氧化; 三是抗氧化剂通过抑制氧化酶的活性来防止食品氧化变质。 四是将能催化及引起氧化反应的物质封闭,如络合能催化氧化反应的金属离子等。[3] 植物多酚抗氧化性的研究进展及其运用 摘要:植物多酚( 植物单宁) 是一类广泛存在于植物体内的重要的天然产物,叙述了多酚的抗氧化性及多酚在国内外食品工业、医药保健、日用化学品等方面的应用现状, 展望了多酚在国际市场上的广阔前景。 关键词: 植物多酚;抗氧化性; 植物多酚(Plant polyphenol)又名植物单宁(Vegetable tannin),为植物体内的复杂酚类次生代谢物,具有多元酚结构,主要存在于植物的皮、根、叶、果中,在植物中的含量仅次于纤维素、半纤维素和木质素。植物多酚(polyphenol)是多羟基苯,如苯二酚、苯三酚等。植物多酚是在植物性食物中发现的、具有潜在促进健康作用的化合物。由于其羟基取代的高反应性和吞噬自由基的能力而具有很好的抗氧化活性【1】酚类化合物是众所周知的抗氧化剂。主要有黄酮类、多 酚类、多糖类和维生素类等。近年来研究发现,一些农业、食品工业副产品(如茶叶、花生壳、柑橘类果皮、果汁残渣等)的提取物中也含有丰富的多酚类物质,其中有些提取物中多酚含量很高。因此来自农业和食品工业副产品的植物多酚将成为保健食品、医药、化妆品等行业的重点开发研究对象【2-3】。 一、植物多酚研究利用的化学基础 人类最初对植物中所含多酚类化合物的利用, 是将其用于鞣制皮革, 并将这类化合物称为植物单宁( vegetable tannins)。按照White和Bate-Smith 的定义, 植物单宁是指分子量在500—3000 范围内的具有鞣性的多元酚。1981年,Haslam 提出了植物多酚这一术语,它包括单宁及相关化合物( 如单宁的前体化合物和单宁的聚合物)。这一名称能更全面地概括这类天然产物的特点, 也符合各学科领域的实际研究情况,因而被人们广泛采用。植物多酚的化学研究始于18世纪末。其结构复杂, 化学性质活泼,并且常以大量性质相似的同系物的混合物形式存在, 因此本世纪30 年代以前,多酚化学的进展一直非常缓慢。植物多酚的科学分类方法直到1920 年才由Freudenberg 提出,即根据化学结构不同,植物多酚分为水解单宁( 酸酯类多酚) 和缩合单宁( 黄烷醇类多酚或原花色素)。前者主要是酸及其衍生物与多元醇以酯键或甙键形成,可细分为单宁和鞣花单宁两类。后者主要是羟基黄烷醇类单体的缩合物, 单体间以C—C 键相连如图1所示。[4] 材料与化工学院 2012级材料科学与工程二班 课程作业:无机非金属材料工艺学学生姓名:刘健 学生学号: 授课老师: 目录 1.传统陶瓷材料------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.新型陶瓷材料------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.1生物陶瓷材料------------------------------------------------------------------------------------------4 2.1.1生物陶瓷研究背景------------------------------------------------------------------------------4 2.1.2生物陶瓷研究的一些成果---------------------------------------------------------------------4 2.1.3生物陶瓷在国外的研究动态和发展趋势-------------------------------------------------4 2.1.4我国生物陶瓷材料研究设想与展望--------------------------------------------------------5 2.2高温压电陶瓷材料-------------------------------------------------------------------------------------5 2.2.1改性钛酸铅压电陶瓷----------------------------------------------------------------------------5 2.2.2 PZT基多元系压电陶瓷--------------------------------------------------------------------------6 2.3超级亲水易洁陶瓷材料-------------------------------------------------------------------------------6 2.4热障涂层陶瓷材料--------------------------------------------------------------------------------------7 2.4.1几类热障陶瓷涂料研究近况-------------------------------------------------------------------7 2.4.1.1氧化物稳定的ZrO2---------------------------------------------------------------------------7 2.4.1.2焦绿石或萤石结构A2B2O7陶瓷----------------------------------------------------------7 2.4.2需要达到的目标------------------------------------------------------------------------------------8 3.结语----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 茶多酚性质、功效及应用 是中多酚类物质的总称,包括黄烷醇类、花色苷类、、黄酮醇类和类等。主要为(儿茶素)类,儿茶素占60~80%。类物质又称茶鞣或茶,是形成茶叶色香味的主要成份之一,也是茶叶中有保健功能的主要成份之一。研究表明,茶多酚等活性物质具解毒和作用,能有效地阻止物质侵入,并可使 2简介 茶多酚,又名抗氧灵、维多酚、防哈灵,是茶叶中所含的一类多羟基类化合物,简称TP,主要化学成分为儿茶素类(黄烷醇类)、黄酮及黄酮醇类、花青素类、酚酸及缩酚酸类、聚合酚类等化合物的复合体。其中儿茶素类化合物为茶多酚的主体成分,占茶多酚总量的65%~80%。儿茶素类化合物主要包括儿茶素(EC)、没食子儿茶素(EGC)、儿茶素没食子酸酯(ECG)和没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)4种物质[1]?。 3成分 是一种稠环,可分为类、-[4]-黄烷醇类、类、黄酮类、黄酮醇类和酚酸类等。其中以儿茶素最为重要,约占总量的60%-80%;类主要由EGC、DLC、EC、EGCG、GCG、ECG等几种单体组成。茶多酚在茶叶中的含量一般在20—35%。在茶多酚中各组成份中以黄烷醇类为主,黄烷醇类又以儿茶素类为主。儿茶素类物质的含量约占茶多酚总量的70%左右。 4性状 茶多酚为淡黄至茶褐色略带茶香的水溶液、粉状固体或结晶,具涩味,易溶于水、乙醇、乙酸乙酯,微溶于油脂。耐热性及耐酸性好,在pH2~7范围内均十分稳定。略有吸潮性,水溶液pH3~4。在碱性条件下易氧化褐变。遇铁离子生成绿黑色化合物[1]?。 5性能 茶多酚具有较强的抗氧化作用,尤其酯型儿茶素EGCG,其还原性甚至可达L-异坏血酸的100倍。4种主要儿茶素化合物当中,抗氧化能力为EGCG>EGC>ECG>EC>BHA,且抗氧化性能随温度的升高而增强。茶多酚除具有抗氧化作用外,还具有抑菌作用,如对葡萄球菌、大肠杆菌、枯草杆菌等有抑制作用。茶多酚可吸附食品中的异味,因此具有一定的除臭作用。对食品中的色素具有保护作用,它既可起到天然色素的作用,又可防止食品退色,茶多酚还具有抑制亚硝酸盐的形成和积累作用。 6理化性质 物理性质 茶多酚在常温下呈浅黄或浅绿色粉末,易溶于温水(40℃一80℃)和含水中;稳定性极强,在4—8、250℃左右的中,个小时内均能保持,在三价 茶多酚、维生素C 体外抗氧化作用的探究 09级临床检验葛健祥113200********* 09级临床检验张涛113200********* 09级临床检验李思远113200********* 09级临床检验区晓华113200********* 目录 1.摘要 (3) 2.前言 (3) 3.实验目的 (4) 4.实验设备 (6) 5.实验材料及试剂 (6) 6.实验操作步骤 (7) 6.1 茶水的制备 (7) 6.2 分光光度法测定茶水中的茶多酚浓度 (7) 6.3茶水用倍比稀释法稀释 (8) 6.4 维生素C含量测定 (8) 6.5 茶多酚/维生素C氧自由基清除测试 (9) 6.6茶多酚/维生素C抑制血清脂蛋白氧化修饰试验 (10) 6.7 数据统计 (11) 6.8比较 (11) 7.结果、计算及作图 (12) 8.注意事项 (14) 9.实验结果预测 (14) 10.可行性分析 (15) 11.参考文献 (16) 12.实验操作流程简易图 (17) 茶多酚、维生素C体外抗氧化作用的研究 09级临床检验葛健祥113200********* 09级临床检验张涛113200********* 09级临床检验李思远113200********* 09级临床检验区晓华113200********* 摘要 绿茶对氧自由基的清除,其中主要是绿茶中的茶多酚(Temasek Polytechnic ,TP)对氧自由基的清除作用。通过不同浓度的茶水、维生素C对氧自由基的清除率试验和对血清脂蛋白(serum lipoprotein)氧化修饰抑制试验,作出浓度清除率的曲线、血清脂蛋白氧化修饰抑制效应曲线从而进行两者浓度清除率和浓度血清脂蛋白氧化修饰抑制效应曲线的比较,得出两者的清除作用和血清脂蛋白氧化修饰抑制效应的强弱和不同作用特点。初步了解不同浓度TP、维生素C对自由基清除和血清脂蛋白氧化修饰抑制效应变化情况。为临床指导防止衰老和动脉硬化提供参考。本实验中采用酒石酸亚铁比色法(GB8313-2002)测量茶水中TP含量,I 氧化还原滴定法测定维生素C浓度。采用邻苯 2 三酚自氧化法测定自由基清除率,共轭双烯生成影响实验测定血清脂蛋白氧化修饰抑制程度。进而利用不同浓度TP、维生素C进行氧自由基清除和血清脂蛋白氧化修饰抑制实验。 关键词:茶多酚维生素C 氧自由基清除血清脂蛋白氧化修饰 1. 前言 1956年Harman提出的“衰老自由基学说”得到不少研究的支持[1] 。随着年龄增加,机体抗氧化防御体系功能下降,导致氧化损伤加剧,伴随一些慢性疾病发生,如心脑血管疾病、癌症、肿瘤、糖尿病等疾病。抗氧化、抗衰老已经成为保健美容的热点研究课题。同时研究表明, 脂蛋白氧化修饰与动脉粥样硬化(Atherosclerosis,AS) 性心脑血 天津科技大学 《食品营养学》硕士生课程论文油脂中抗氧化剂的研究进展 学生姓名:何绍媛 学号:10840007 专业:粮食、油脂与植物蛋白工程 任课教师:张泽生汪建明 引言 油脂的氧化与抗氧化问题,一直是国内外油脂专家所关注的问题。一般油脂的货架寿命期较短,对目前所生产的“四脱”精练油而言,其储藏期一般不超过一年,因此油脂的储藏问题急特解决。 食用油脂贮存过程中会缓慢氧化,形成各种氧化物而导致油脂酸败。反应的机理是油脂中的不饱和脂肪酸易与空气中的氧发生自动氧化和分解,产生强烈的刺激性气味,俗称臆味。油脂氧化后,其中维生素和必需脂肪酸等营养成分遭到破坏,食用氧化油脂对人体健康有不良影响。所以大多数食用油往往需要加入一定量抗氧化剂以防止其自动氧化[1]。 国外一些发达国家的油脂行业使用抗氧化剂已基本普及,而我国油脂工业中抗氧化剂的使用和研究仍处于初级阶段,企业对抗氧化剂和如何应用抗氧化剂了解甚少,随着大量高级精练油的出现,解决油脂的氧化酸败已是十分迫切的问题。 油脂中的抗氧化剂可分为天然的和合成的两类。天然抗氧化剂包括生育酚、芝麻酚、棉酚、阿魏酸、茶多酚和迷迭香等,合成抗氧化剂包括BHA(叔丁基轻基茵香醚)、BHT(叔丁基经基甲苯)、TBHQ(叔丁基对苯二酚)等。 1 天然油脂抗氧化剂 1.1 生育酚(维生素) 天然维生素E是植物油脂中普遍存在的一类抗氧化剂,它有两种基本结构,一种是母育酚结构,另一种是三烯酚结构。随着5,7,8三个位置上的甲基数目的不同,维生素E的结构与性质也不同。具有母育酚结构的同系物称为生育酚,具有三烯酚结构的同系物称为生育三烯酚。 生育酚有14种异构体,抗氧化效果以δ异构体最强,按α、β、γ的顺序减弱。但因植物油的种类、发生氧化温度和添加的浓度等不同,也会发生异常的情况。生育酚的结构见图1。 图1 生育酚的结构 天然维生素E的抗氧化能力大于合成抗氧化剂BHA及BHT,在植物油中用量在0.03%以内,就有明显的抗氧化效果。它不但对油脂有抗氧化作用,而且还是 现代对经络腧穴系统之研究,包含在解剖组织学之探讨,腧穴功能、生物物理特性的研究,腧穴脏腑相关及临床诊断之研究等等。 腧穴形态结构特异性研究 为寻找腧穴在形态上的特殊结构,学者早期由解剖入手,而知道百分之五十的人体穴位其下方有神经通过,而剩下的百分之五十与神经干相差亦不超过0.5厘米],然而并不能解释经络腧穴的特异性。近年来的穴位形态学研究,已从大体解剖方向过渡向穴位的巨微结构形态学,而认为穴位是一个多层次的立体结构,穴位周围的微血管分支、神经分支、淋巴管分支和交通十分丰富,并明显多于非穴位处]。 大部分的穴位都有细小神经分支通过,据统计穴位34.2%位于大神经干上,90%穴位于神经干周围,经组织学观察大多数穴位的神经末梢丰富。约有45.5%的穴位在大血管周围,18.6%穴位在血管上,组织学观察到穴位的小血管和毛细血管网在皮下组织内异常丰富,约占99.6%,而淋巴管分支亦十分丰富。随着科技进步,亦有运用计算器三维重构技术来展示穴位组织结构及其毗邻组织的穴间立体结构]。又从结缔组织的观察中发现,在胆经、肺经、胃经腧穴上,发现到钙元素特别丰富的关系]。 生物物理特异性研究 自二十世纪五○年代初期,日人中谷义雄率先报导良导络等经络皮肤低电阻现象以来,中国学者在对经穴的生物物理特性,做了重大的工作。大量的资料报导,人体经络具“隐性循经感传线”的特色,并普偏存在于百分之九十五以上的人群中,其宽度约一至三毫米,且位置稳定不变,与十四条古典经脉线相吻合。而此亦与“循经低阻线”相一致,宽约一毫米,以及“高振动声传导线”一致。经由这些研究,还发现在经络的横断面上,不同的层次有不同的结构。 (1)皮肤角质层。经络在线角质层变薄,是循经低电阻抗特性的物质基础。 (2)表皮层和真皮层的乳头层。这里感觉神经末梢分布集中,是隐性感传线感觉过敏的原因。 (3)真皮层和皮下结缔组织。神经束和肥大细胞相对集中,可能是发生循经敏感和感传的物质基础。 (4)肌层某些特殊的结缔组织,是产生高振动声的物质结构。 不同的层次,不同的结构,表明经络不是一种单一的线,而是一个立体的三维结构,在其中分布着发生各种生理学和生物物理学特性的物质结构。 经由人体表里经络差异的相关研究又发现,人体对高频信息的导电度比低频的高,高频的电信息在人体内传送时,能量的耗损会比较低,所以能够传很远信息的能力还相当强;愈往高频区看,发现经络和非经络的导电度差异也有愈小的趋势]。 近年来的研究工作表明,穴位的低阻抗性可能并非普偏存在,而人体的电阻特性亦非线性]。同 茶多酚的抗氧化研究进展 摘要:茶多酚是茶叶特有的最具生物活性的成分,它具有防治心血管疾病、抗肿瘤、抗突变、抗衰老等多方面的保健功能,在现当代,其对人类的生活扮演着越来越重要的角色。本文就茶多酚的常见的重要功能和以及发展前景做综述总结。 关键词:发展现状;抗氧化物质;提取;前景 前言:饮茶、茶道不仅仅有源远流长的文化,更有其科学道理。茶叶中茶多酚的功效,随着人民认识手段的不断拓展,而逐渐被发掘出来。茶多酚是抗氧化家族的一朵奇葩,为心血管病人带来了福音,它的抗氧化性胜过维生素C、维生素E。 一、茶多酚的发展现状 茶叶是中华民族传统的保健饮品 ,对于它的药理作用 ,早在唐朝的《本划拾遗》、明朝的《茶谱》中均有记载。茶叶中化学成份的研究始于1827年人们在茶叶内发现嘌呤碱化合物。随着科学技术发展和进步 ,迄今已在茶叶鉴定出 450种以上的有机成分和15种以上的无机元素 ,其中茶多酚就占茶叶重量的 15%~30%。近年来 ,茶多酚的提取技术和应用开发受到了国内外的关注,已成为世界各国的一项热门学科,并迅速发展。我国对茶多酚的研究开始于五六十年代,而专业研究开始于七十年代,目前我国对茶多酚的研究在国际上处与领先水平[1]。 茶多酚又名茶单宁、茶鞣质,是茶叶中含有的一类多羟基酚类化合物的总称,含量约占茶叶干物质总量的20%~30%。茶多酚是一类以儿茶素类为主体的多酚类化合物,除儿茶素类外,有黄烷醇类、黄烷酮类、酚酸类和花色苷及其苷元。其中儿茶素类化合物为茶多酚的主体成分,约占茶多酚总量的65%~80%。儿茶素类化合物主要包括表儿茶素、表没食子儿茶素、表儿茶素没食子酸酯和没食子儿茶素没食子酸酯四种物质,具有保健功能的主要是儿茶素和黄酮类物质。茶多酚为淡黄至茶褐色略带茶香的水溶液、粉状固体或结晶等形式存在,具涩味。易溶于水、乙醇、乙酸乙酯,微溶于油脂。茶多酚耐热性和耐酸性较好,160℃油脂中30min 降解20%,pH值2~7 范围内十分稳定,PH值≧8时和光照下易氧化聚合,易与铁离子络合成绿色物质,水溶液中长期保存或pH值3~4时的酸性条件下易被氧化成棕色物质[2]。 绿色天然提取物茶多酚,在绿色的二十一世纪极具发展潜力。据有关专业人士介绍,目前,茶多酚在全球年消耗量约1800吨,其中,美国约700吨,西欧茶多酚的抗氧化作用及其在食品中的应用

抗氧化剂的临床应用及其研究进展

现代生物技术研究进展

茶多酚性质功效及应用

植物提取物抗氧化成分及研究进展

红花的现代研究进展 论文

茶多酚改性及其抗氧化性能研究进展_应乐

抗氧化剂的作用机理研究进展

多酚抗氧化性的研究进展(张云丽)

现代陶瓷研究进展

茶多酚性质、功效及应用

茶多酚、维生素C体外抗氧化作用的探究

油脂中抗氧化剂的研究进展

经络穴位之现代研究进展

茶多酚的抗氧化研究进展