关于德国古典美学的三个基本命题

[德国,古典,哲学,其他论文文档]德国古典哲学对美学基本问题的贡献

![[德国,古典,哲学,其他论文文档]德国古典哲学对美学基本问题的贡献](https://uimg.taocdn.com/185336efa5e9856a57126031.webp)

德国古典哲学对美学基本问题的贡献(1)摘要:鲍姆嘉通为美学命名以后,美学问题便在德国古典哲学中占有十分重要的地位。

现今的美学家都非常重视美学在德国古典哲学体系中的重要地位,还特别注意区分德国古典哲学家对美及其相关概念的不同论述。

笔者认为,德国古典哲学对美学史的突出贡献是奠定了美学基本问题,这恰好是学术界所忽略的。

关键词:德国古典哲学;美学;康德;席勒;黑格尔;一康德作为德国古典哲学的开山祖师,自觉地认识到人对现实的审美关系,在绝对发挥审美主体能动性的基础上,揭示出美学基本问题。

其次,《判断力批判》上卷,通过对审美和崇高以及艺术创造活动的分析来阐述美学基本问题。

在“美的分析”中,康德明确地指出审美判断必须“包含着对象对于主体的一种关系”。

1想象力在康德美学中是介于感性直观与知性分析之间的,他认为审美主体的想象力和知性的自由活动与客体的形式密切相关,并把这一点看作是审美情感活动的特殊性所在。

也就是说,谈美就离不开美感。

康德说:“美若没有着对于主体的情感的关系,它本身就一无所有。

”1审美对象是为审美主体而存在的,唯有审美主体才能以纯真的情感把握对象之美。

可见,简单地把康德“美的分析”说成是美感心理分析或者斥之为形式主义,都是不公正的。

康德对崇高的分析是从审美主客体的矛盾冲突上加以论证的。

他指出:崇高感受是“这一对象对我们同时快速地交换着拒绝和吸引。

”1它先是破坏了主体的想象力和知性的和谐,使之惊惧;然后是想象力在理性观念的协助下又被对象所吸引,最终沉浸在崇敬的愉快里。

在主客体的相互作用过程中,主体由被动变主动,最后是以人道主义精神解决了主客体的矛盾冲突,也就是说“把这对于主体里的人类观念的崇敬变换为对于客体”。

1康德在这里发现了美与崇高在审美主客体关系上的区别,美是主客体艺术地和谐一致,崇高则是主客体对立冲突直至解决的表现。

这是康德站在美学基本问题的高度分析解决美学具体问题的结果,尽管当时还没有历史发展的辩证观点。

美学专题复习题答案

2013年秋期成人教育(专科)《美学原理》期末复习指导第三部分综合练习题一、填空题1.鲍姆嘉通在1750年出版的专著《美学》中首次提出“美学”这一名称,这被认为是美学学科产生的标志。

2.俄国民主主义者车尔尼雪夫斯基依据唯物主义哲提出了“美是生活”这一著名的美学命题。

3.马克思说,“(人的)五官感觉的形成是以往全部世界史的产物”。

4.17世纪法国哲学家笛卡尔提出了“我思故我在”的著名命题,为从理性上探讨美学问题提供了理论依据。

5.在认识论美学的五种形态中,德国古典美学最为重要,它的代表性人物是康德、席勒、黑格尔。

6.在中国现代的美学家中,李泽厚认为美是“客观性和社会性的统一”。

7.提出“有意味的形式”美学观的是英国艺术批评家克莱夫贝尔。

8.王维国从20世纪初年起关注“美学”问题,借鉴西方自学观念和术语陆续撰写一系列美学与美育论文,由此被视为中国现代美学的创始人。

9.中国现代美学史上,宗白华倡导并亲身实践体验美学,提出了“艺术意境(意境或境界也对)”、“节奏”等重要概念,产生了重要而广泛的影响。

10.清末明初著名学者王国维接受了德国唯意志论思想家叔本华的“审美静观说”,发挥了审美无功利观念。

11.在《古代社会》一书里面,(美国)摩尔根(L.H.Morgan)依照物质生产方式中技术发展的程度,将人类历史划分为蒙昧时代、野蛮时代和文明时代。

12.我国在上世纪 50年代出现过短暂而热烈的“美学讨论”,围绕美的本质问题形成了客观论、主观论、主客观统一论和社论等多种不同学说及其争鸣场面。

13.美的四个基本特征是符号性、无功利、形象性和感染性。

14.美的形式是具体审美对象的感性形态,是同美的内容直接相联系的;而形式美则是从各个具体的美的形式中抽象出来的共同的美。

15.“泛审美”指的是随着时代的变化,审美趋向生活化、实用化、通俗化、和商业化,变成了人们生活本身的一个组成部分。

16.美感不是心灵所固有的,也非天然的禀赋,更不是神赐的迷狂,美感来源于人类符号实践。

从毕达哥拉斯学派至马克思西方美是和谐说的历史演变

德国古典美学

德国古典美学德国古典美学(转)18世纪末到19世纪初,美学在德国得到蓬勃发展,从康德开始,经过歌德、席勒、费希特、谢林,直到黑格尔,形成了一个强大的唯心主义的美学流派,美学史上一般称之为德国古典美学。

;康德的美学思想康德(Immanud Kant , 1724—1804)是德国古典哲学的奠基人,也是德国古典美学的奠基人。

大学汀爬蛣M科学,哲学和神学;1770年起正式成为哥尼斯堡大学教授,主讲形而上学、逻辑学和数学,康德对待美学的态度有一个发展和演变的过程。

起初,他受英国经验主义的影响,主要从生理学和心理学的角度考察有关美学的问题。

但是康德哲学体系的进一步发展,使他重新评价了美学的地位和作用,转到了承认美学作为一门科学的必要性。

康德对美的分析是从分析鉴赏判断(Geschmachsureil)即审美的判断入手的。

康德认为,判断力是把特殊包涵在普遍之中来思维的能力。

有两种判断,一种是先有普遍,再找特殊,这就是规定判断或科学判断,另一种是先有特殊,再找普遍,这才是审美判断或反思判断。

从形式逻辑判断的质、量、关系和方式四个方面对审美判断进行了分析,提出了著名的审美判断四契机学说。

(1)审美判断的第一契机:康德说,我们判别某一对象美或不美,并不是对某个对象作出逻辑判断,而是藉助想象力作出情感上的判断,看它是否引起主体的快感或不快感。

康德对审美判断的第一契机做出如下总结:”审美趣味是一种不凭任何利害计较而单凭快感或不快感来对一个对象或一种形象显现方式进行判断的能力。

这样一种快感的对象就是美的”。

(2)审美判断的第二契机康德认为,从量的方面看,审美判断是无概念而又有普遍性的。

关于审美判断的第二契机,康德下结论说:”美是不涉及概念而普遍地使人愉快的”。

(3)审美判断的第三契机从关系上看,审美判断没有目的又有合目的性。

康德认为,审美判断”就无客观的也无主观的目的”。

第六、七讲 德国古典美

• 为了说明这一特点,康德区分了三种不同的“快感”: • “对快适的愉悦”是包含“利害感”的,因为“快适” 是对感官的满足。也许可以说这是一种“官能上的利害 感”。 人们常说“饥饿是最好的厨师”,人在饥饿的 时候吃什么都觉得“快适”,这恰恰说明“快适”的判 断是不自由的。 • “对于善的愉悦”也是包含“利害感”的,比如“好 的”、“有益的”对象所带来的满足。相对而言,这是 一种“理性上的利害感”,这种判断也是不自由的。 • “美”所带来的愉悦,只是使人“喜欢”。审美愉悦 不是一种感官的快感,它与欲望的满足没有关系,不涉 及利害关系。美感只关注对象的形式,而对对象的内容 不关注。审美判断的特点是无利害感,这是审美判断的 质的规定。

• 但是,“先验理性形式”仅仅对经验的世界有效,如果 超出经验的范围,企图用“先验理性形式”去认识“世 界”本身,就会不可避免地陷入矛盾,即“二律背反”。 比如:世界在时间里有没有开始?在空间里有没有界限? • 康德的结论是:从终极的意义上看,“世界本身”超越 了人的认识能力。人不可能真正洞察“世界本身”,甚 至认为,我们不可能认识到事物的真性,我们只能认识 事物的表象。人所谓的“实在”,其实只不过是心灵结 构的限度。 • 柏拉图,感觉是理念的“摹本”;休谟,“观念”被颠 倒为“感觉印象”的“模糊的复制”。相比之下,康德 的认识论发生了又一次重要的逆转:在此之前,人们让 认识向外部事物看齐 ,而康德让事物向我们的认识看 齐, 带来了哲学上的哥白尼式转变:人的知识不是与 对象相一致,却是对象与人的认识能力相一致。因此, “世界”被限定为“人的世界”:知性为自然立法。这 一论断与现代量子力学有着共同之处:事物的特性与观

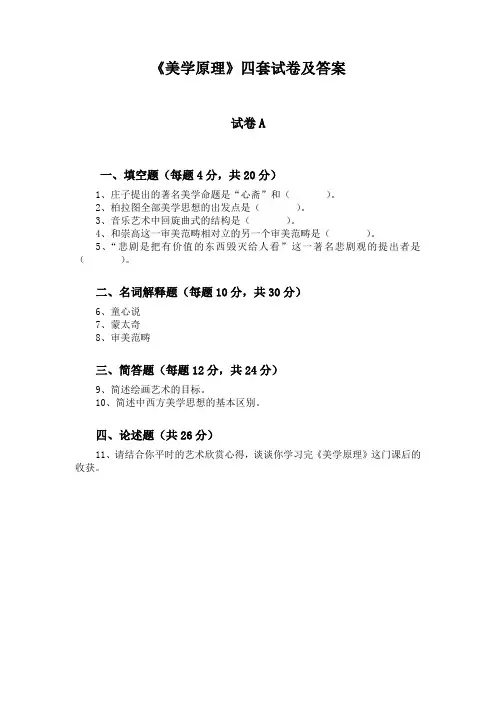

《美学原理》四套试卷及答案

《美学原理》四套试卷及答案试卷A一、填空题(每题4分,共20分)1、庄子提出的著名美学命题是“心斋”和()。

2、柏拉图全部美学思想的出发点是()。

3、音乐艺术中回旋曲式的结构是()。

4、和崇高这一审美范畴相对立的另一个审美范畴是()。

5、“悲剧是把有价值的东西毁灭给人看”这一著名悲剧观的提出者是()。

二、名词解释题(每题10分,共30分)6、童心说7、蒙太奇8、审美范畴三、简答题(每题12分,共24分)9、简述绘画艺术的目标。

10、简述中西方美学思想的基本区别。

四、论述题(共26分)11、请结合你平时的艺术欣赏心得,谈谈你学习完《美学原理》这门课后的收获。

一、填空题(每题4分,共20分)1、《人间词话》的作者是()。

2、主张演绎法的近代认识论美学流派是()。

3、电影语言包括音响、表演、画面、画面剪接和()。

4、“预期失望说”这一著名喜剧观的提出者是()。

5、亚里士多德认为悲剧的功能在于引起怜悯和()。

二、名词解释题(每题10分,共30分)6、兴观群怨7、长镜头8、优美三、简答题(每题12分,共24分)9、简述电影艺术对整个艺术大家族作出的贡献。

10、简述美学的研究对象。

四、论述题(共26分)11、请以一件你熟悉的艺术作品为例,谈谈你对它的审美欣赏过程。

一、填空题(每题4分,共20分)1、“养气说”的提出者是()。

2、德国古典主义美学的主要代表者是()。

3、音乐艺术中奏鸣曲式的结构是()。

4、“上升与下降的乖讹”这一著名喜剧观的提出者是()。

5、鲁迅提出的著名悲剧观是()。

二、名词解释题(每题10分,共30分)6、气韵生动7、崇高8、审美现象三、简答题(每题12分,共24分)9、简述美学的研究方法。

10、简述电影艺术中叙事时间的特征。

四、论述题(共26分)11、请结合你的心得体会,论述绘画艺术的一般过程。

一、填空题(每题4分,共20分)1、“境界说”的提出者是()。

2、“理念”是()的美学思想的基本出发点。

《美学与美育》各章复习要点梳理

美学与美育各章复习要点梳理第一章(一)应了解的知识点1.西方美学发展的五个阶段。

本质论美学;神学美学;认识论美学;语言论美学;文化论美学。

2.1750年鲍姆加通出版《美学》,标志着美学开始成为一门独立的学科3.柏拉图的“美的理念”说;笛卡尔提出“我思故我在”命题;德国古典美学是西方美学发展的高峰,代表性人物有康德、席勒、黑格尔。

德国唯意志论思想家叔本华提出“审美静观说”。

西方人文领域19世纪末期出现“语言论转向”。

4.美学在中国发展的六个阶段。

5.王国维被公认为中国现代美学的创始人;宗白华倡导体验美学,提出“艺术意境”、“节奏”等重要概念及理论;朱光潜及其美学代表作。

6.美学的基本问题。

7.美学研究方法。

主要研究方法是对话法、体验法、思辨法、实验法和阐释法。

其中实验法是指美学研究过程中采用什么心理测试、统计及调查方式等的研究方法,是由德国心理学家费希纳创立的“实验美学”研究方法。

(二)重点理解的内容美学的性质与美学的对象。

关于这一点,经常有同学搞混淆。

大家要注意:性质指的是基本属性,而美学的对象是指美学研究的客体。

二者不是一回事。

美学的性质在于它是一门突出形象、具体、体验方式的人文学科,而美学的对象是人的感性的活生生的整体形象。

可以从四个方面来理解:第一,美学始终研究人的生活的富于生气和活力的形象。

第二,美学力求探索人的丰富与完整特性。

第三,美学研究人的感性的活生生的整体形象。

第四,美学对于人的感性的活生生的整体形象的研究,总是需要结合具体的审美活动来进行。

总之,美学的对象是在具体审美活动(美、美感和艺术)中显示的人的感性的活生生的整体形象。

第二章(一)应了解的知识点1.古希腊哲学家毕达哥拉斯认为美在合理的数量关系。

英国艺术批评家贝尔提出“有意味的形式”美学观。

俄国的车尔尼雪夫斯基提出“美是生活”的命题。

中国古代美学家中王夫之把“情”与“景”、“心”与“物”结合起来认识美。

中国现代美学家李泽厚持美是“客观性和社会性的统一”的观点。

艺术美学

1,柏拉图在《大希庇阿斯》中区别了“什么东西是美的”和“什么是美”,第一次从哲学的高度研究美的本质问题。

2,在中国当代美学研究中,李厚泽主张美是客观性与社会性的统一3,审美活动中的主体条件或规律是它必须有非功利性的态度,且有丰富的想象力。

4,德国著名哲学家黑格尔的美学名著《美学》又名为艺术哲学,其中明确指出美就是理念的感性显现。

5,艺术的价值结构包括审美价值、真理价值、娱乐价值、教化价值、象征价值。

6,美国艺术理论家阿恩海姆在他的艺术与视知觉里提出艺术的本质是力的表现。

1,被誉为“美学之父”的美学家是鲍姆加登,他在1750 年写下了《美学》。

2,博克认为,崇高是一种主客体的冲突状况,主体对客体无法解释,从而引起本能的自卫反应。

3,艺术美学以艺术中的审美现象、审美活动、审美规律,以及审美价值为研究对象。

4,俄国革命民主主义美学家车尔尼雪夫斯基在《生活与美学》中提出“美是生活”。

5,就其思想本性而言,儒家美学是社会性的,道家美学是自然性的,禅宗美学是心灵性的。

6,德国著名美学家沃尔夫冈伊瑟尔提出接受美学理论,认为艺术作品的客观存在形态就是一种召唤欣赏者参与到作品创造的特殊结构。

7,格式塔心理学又称完形心理学,是美国心理学家韦特海默和柯勒于1912年创立。

1,古希腊哲学家亚里士多德的《诗学》是最早从理论上进行探讨悲剧。

2,艺术的本质研究中有影响的观点是摹仿说、表现说、有意味的形式说和符号说。

3,关于美的本质,黑格尔说:美是理念的感性显现,著名美学家车尔尼雪夫斯基则认为美是生活4,格式塔心理学又称完形心理学,是美国心理学家韦特海默和柯勒于1912年创立。

5,博克认为,崇高是一种主客体的冲突状况,主体对客体无法理解,从而引起本能的自卫反应。

6,伽达默尔认为风格就是在同一个艺术家的作品中到处可见的个性特征。

7,德国著名美学理论家姚斯提出期待视野理论,认为在艺术美的欣赏过程中,欣赏者会对艺术作品的形象世界和意义内涵做出自己的选择和推测。

康德美学的基本内容

康德美学的基本内容康德美学的内容是十分丰富的。

我们曾以美论、崇高论、艺术论加以概括,下面我们换一个角度,试从范畴论、体系论、方法论和心理美学四个方面加以概括。

1、范畴论范畴是美学理论的基本元素或基础,西方美学的基本范畴是“美在和谐”,但在不同时代、不同理论家之中,其内涵不断丰富发展,从而构筑其不同的范畴体系。

康德美学也有其特有的范畴体系,其范畴体系的内涵特点决定了它在美学史上的地位,即决定了它作为德国古典美学奠基者的地位。

首先是“美”。

康德提出著名的“无目的的合目的的形式”的著名命题,实际是对感性派(无目的)和理性派(合目的)的综合,既突破了传统的感性派的“摹仿说”,也突破了理性派的“灵感说”,成为感性和理性由对立走向统一的新时代的开端。

而且这种无目的的合目的的形式,涉及到特殊的主观心理状态,情感领域,这更具有开创的意义。

这—点被席勒注意到,在《美育书简》中提出情感教育问题。

但却被黑格尔所忽视,在其庞大而严密的辨证的美学体系中,只剩下概念的逻辑发展,而相对忽略了蓬勃激动的情感,这正是其缺陷所在。

康德的局限在于否定了美的客观性,当然也否定了自然美的存在。

其次是“崇高”。

康德把崇高的过程描述为对象压倒主体,主体又借助理性压倒对象,因而崇高感最终是一种理性的伟大胜利,是道德的象征,其根源不在对象,而在人自身的理性精神。

康德对崇高的论述也是有历史意义的。

西方最早提出崇高概念的是古罗马时代的朗吉努斯,他的《论崇高》一书曾经论及自然界的崇高对象,但主要论述的是文采风格的崇高,修辞的宏伟等等,基本局限在修辞学范围之内。

18世纪英国的经验论者博克最早从美学的角度对崇高进行了较为深入的研究。

他认为,优美的对象偏重于小巧、光滑、娇弱;而崇高的对象则巨大、阴暗、孤寂,美以快感为基础,崇高以痛感为基础。

博克的论述极富启发性,但仍多局限于经验论的感觉的范围,只有康德的崇高论才在前贤论述的基础上,第一次赋予崇高以深刻的哲学内容,使之成为系统的理论,包括崇高的对象,崇高与优美的区别,崇高的心理过程,崇高的根源等等。

美学思想 西方美学史全

人们对康德的个人生活印象,似乎总围 绕着两件事:一件是康德出门散步极为 守时,风雨不误,以至于邻居以此来校 准钟表;另一件便是康德一生独身,从 不出远门,生活单调。仿佛康德一辈子 除了哲学,便无别的了。

据称,哥尼斯堡的年轻女士们目光一直追逐 着穿着雅致的康德硕士。他虽然个子不高,但 眼睛炯炯有神,谈话风趣幽默。可他对女性总 是保持着一定距离。事实上是康德心里已经有 意中人了,那就是凯塞林克伯爵夫人。这位中 年丧偶的伯爵夫人端庄美丽,气质优雅。康德 每天都到伯爵夫人家为她儿子上课,为的是看 一眼“心上人”。在伯爵夫人的私人沙龙,人 们也看到在她座位旁一直为康德保留着一个空 位子。但由于世俗的禁锢,一个伯爵夫人是不 能嫁给平民的。1763年,凯塞林克伯爵夫人只 好嫁给了一个贵族,康德不无悲伤地辞去了家

第三节 席勒的美学思想

一、生平和美学研究的出发点 二、《论素朴的诗与感伤的诗》中的美 学思想 三、《论美》和《美育书简》中的美学 思想 (一)艺术美问题 (二)游戏说。 (三)审美教育

第四节 费希特、谢林以及早期浪漫

派的美学思想

一、费希特的美学思想 (一)美是主观心灵的产物 (二)艺术的本质是自我表现。 (三)艺术能够把感性与理性结合。 (四)自然造就天才,天才造就艺术家

加洛林王朝的君主 (中央)

第二节 圣·奥古斯丁的美学思想

一、审美愉悦及其反思 二、上帝是文艺和美的源泉 三、艺术创造论

第三节 托马斯•阿奎那的美学思想

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

433 2008-4-9现在需要进一步探讨的是,在康德的理论中,将纯粹理性世界与实践理性世界统一起来的必要性何在呢?康德认为,这首先是由实践理性的基本品格决定的。

实践理性的基本品格是有着强烈的实践愿望,要将自己的目的、道德律令、行为准则在感性世界中加以实现。

其次,也是由康德对其哲学体系完整的追求决定的。

康德作为一个哲学家,研究人类掌握世界的能力,探索了认识能力与意志能力,但却是两个对立的世界,中间隔着难以逾越的鸿沟。

这样,哲学体系本身并未完成。

这就必然要求他以判断力批判来将两者统一起来。

“判断力,按照自然的可能的诸特殊规律,通过它的判定自然的先验原理,提供了对于超感性的基体(在我们之内一如在我们之外)通过知性能力来规定的可能性。

但理性通过它的实践规律同样先验地给它以规定。

这样一来,判断力就使从自然概念的领域到自由概念的领域的过渡成为可能的。

”(2)在这里须对上述言论中的某些语句加以必要的解释。

所谓“自然的可能的诸特殊规律”即指自然领域的形式的合规律性,所运用的认识能力为知性力。

所谓“判定自然的先验原理”即指审美判断的无目的的合目的性原理。

所谓“超感性的基体”即指物自体。

这句话的完整合义即为,审美判断力通过自己的无目的的合目的性先验原理可对属于自由领域的物自体通过属于自然领域的知性规律以规定,即赋予物自体某种规律性;而理性也可通过属于自由领域的实践规律给物自体以规定。

这样,通过无目的的合目的性的先验原理由自然到自由、知性力到理性力、合规律性到合目的性的过渡就成为可能。

这里,由自然领域的形式的合规律性过渡到自由领域的意志的合目的性,必须通过一个主体共通感的中介。

即审美对象形式的美不是通过概念规范的,而是通过主体的感受实现的,这种感受又不是个人的,而是具有普遍性,人人共同感到美,这就是所谓审美共通感。

而这种共通感又不是认识领域中的“必然”,而是道德领域中的“应该”。

这种所谓“审美的共通感”就是一种无目的的合目的性,是沟通形式的合规律性与意志的合目的性的桥梁。

再从康德关于知识的构成来看,康德认为,科学知识即是经验质料加上先天形式。

作为审美来说,即是对于个别对象形式的感受(合规律性)加上主观的意志和愿望(合目的性)。

这就使美成为自然与自由、知性力与理性力、合规律性与合目的性、知与意的中介。

“美是真与善的桥梁”是康德美学的精髓之所在,在美学史上首次开辟了美的独特的情感领域。

同时,这一命题的提出也标志着美学史上的重要转折。

即由美或偏于感性、或偏于理性的两者对立转变到感性与理性的统一;由在此之前基本属于哲学范围的美学研究转变到重视主体体验的心理学研究;从范畴的角度看,由和谐作为美的单一范畴扩展到崇高作为美的另一形态。

这个命题还提出了由必然王国到自由王国过渡的重大课题。

将美学作为解决这一课题的钥匙,虽然过分夸大美学的作用,不太全面,但其从人类发展的高度思考美学的地位,却有着一定的价值。

总之,这个命题本身具有巨大的包容性和丰富的内容,对后世具有巨大的启发作用。

当然,这个命题本身也有着重大的缺陷。

首先是对“实践”这一极为重要的哲学概念做了曲解。

马克思主义认为,所谓“实践”是人们在改造世界中主观见之于客观的活动。

但康德美学却将“实践”归之于纯主观的所谓“意志”范畴,完全同客观隔绝。

而感性与理性的统一本来也只有通过社会实践才能实现,但康德却在某种主观先验原理的基础上将两者“统一”了起来,完全否定了社会实践的作用。

再就是康德所假设的无目的的合目的性的原理也纯粹是主观的、先验的,是一种主观唯心主义,因而在此基础上的统一也是一种虚假的统一。

二、关于“美在自由”德国古典美学最基本的一个范畴就是“美在自由”。

温克尔曼说,“艺术之所以优越的最重要原因是有自由”。

康德认为,“没有自由就没有美的艺术,甚至不可能有对于它正确评判的鉴赏”。

席勒说,“当艺术作品自由地表现自然产品时,艺术作品就是美的”。

由此可见,要掌握德国古典美学就必须掌握“美在自由”这一基本范畴。

那么,德国古典美学“美在自由”说的基本含义是什么呢,;“美在自由”说是“美在和谐”说的深入发展,是古典美的最高级形态。

“美在和谐”说在德国古典美学之前,主要表现为两种形态,或为偏重于感性、物质与形式的外在和谐,或为偏重于理性、精神与内容的内在和谐。

古希腊时期的亚理斯多德就偏重于外在和谐,柏拉图则偏重于内在和谐,英国经验主义美学是一种外在的和谐,大陆理性主义美学则是一种内在的和谐。

到了德国古典美学,“美在和谐”说发生了质的变化,进入了新的阶段。

由感性的外在和谐和理性的内在和谐发展到感性与理性经过对立统一达到一种新的自由的和谐的境界。

经过感性与理性、外在与内在的对立统一,古典美的内涵才丰富充实起来,从而成为一种有层次的立体美。

因而,“美在自由”说,是古典美的最高级阶段,古典美从此达到极境。

这就是古典美的终结,预示着一种新的形态的美与美学理论必然产生。

而这种新的形态的美与美学理论就孕育于古典美学理论体系之中,它即是康德关于崇高的理论与黑格尔关于近代的浪漫型艺术的理论。

“美在自由”说是资本主义上升时期的产物。

资本主义上升时期针对封建主义对人性的禁锢提出“人性解放”与“民主自由”的口号,从而为“美在自由”说的产生提供了必要的思想条件。

从思维方式上看,资本主义上升时期,在大生产和科技高度发展的基础上出现的辩证思维方法为“美在自由”说提供了理论的根据。

这种辩证的思维方法开阔了人们的思路,使感性不仅是感性同时亦可是理性,从而为“美在自由”说奠定了理论的基础。

资本主义上升时期从封建社会脱胎而出,本身带有明显的过渡色彩,无论在政治上、思想上与理论形态上都具有明显的近代气息,同时又是对古代的总结。

“美在自由”说就是资本主义上升期以崭新的思想武器对古代艺术基本特征的哲学总结。

但古典美毕竟已经走完了自己的路,完成了自己的历史史命,新的近代的美学形态必将代替它走到历史的前沿。

所谓“美在自由”说,其基本含义是指,美是一种感性与理性、客体与主体之间不受任何障碍的直接统一。

即感性与客体中到处渗透着理性与主体,而理性与主体也完全渗透于感性与客体之中。

这一理论的发展过程表现在统一的根据的变化之上。

大体分三步。

第一步是感性与理性自由地统一于主观。

这主要以康德为代表。

他假设了一个主观先验的原理:无目的的合目的性,作为感性与理性自由地统一的根据。

所谓无目的的合目的性不是一种客观的法则,而是一种主观的心理功能,实际上是一种主观感受的合目的性,即这种主观感受应具有一种合目的普遍性。

这种主观感受是一种心理的功能,即想象力与知性力(理解力)自由的协调的心理功能。

在康德看来,这种心理功能具有某种合目的的普遍性。

康德的理论完全是一种主观的假设,因而我们认为,康德所说的自由的统一是一种主观的统一。

第二步,由主观到客观的过渡。

席勒提出了这种美的感性与理性的自由统一,客观地表现于某种形象之中,这就是所谓“活的形象”、“审美的外观”。

这种美的形象的基本特征是把对象的特征“提供给直接的直观”,即特征与直观、内容与形象的直接统一。

但这种活的形象的产生,席勒却认为是主观的“游戏冲动”的结果。

而游戏冲动是既不同于感性冲动又不同于理性冲动、摆脱了任何束缚的一种主体的自由。

将人类的本性划分为感性冲动与理性冲动,而两者的统一必须借助于游戏冲动,这本身就是一种主观先验的、抽象的划分方法,最后还是将美归结到主体的自由,没有完全摆脱康德主观先验论的束缚。

第三步是感性与理性自由地统一于客观。

代表人物是黑格尔,他在《美学》中将感性与理性自由统一的基础完全从主观扭转到客观之上。

他给美所下的定义为“美是理念的感性显现”。

首先,他认为理念的感性显现是客观理念自发展到绝对精神艺术阶段的必然结果。

其次,他认为所谓理念的感性显现即是理性与感性的直接统一、融为一体,并集中地表现于美的形象(即理想)之中。

再次,他认为这种理想的形成过程是经由感性与理性对立统一的内在矛盾而形成的一般世界情况——情境与情致——动作与性格这样一个“正、反、合”由抽象到具体的过程。

这就将感性与理性自由统一的客观过程描述了出来。

最后,他认为感性与理性的自由统一同一般世界情况即时代背景密切相关,而理想的时代背景应在古希腊时代。

这就提出了自由的艺术产生于自由的时代的思想,从而为感性与理性的自由统一确定了时代与社会的基础。

“美在自由”说的提出有什么重要意义呢?我们认为,首先是在某种程度上揭示了美的基本规律。

美是什么?这是自古以来就一直被人们所询问和讨论的问题,而这一所谓美的本体论问题又是区分各类美学问题的核心。

那么,到底美是什么呢?美学史上有各种理论,对美有各种界说。

有的认为,美在感性;有的认为,美在理性。

实践证明,这些理论都是不完善的。

德国古典美学提出“美在自由”说,尽管是无数美学理论之一种,但却在某种程度上揭示了有关美的一个基本规律,即一切的美既不在纯粹的理性,也不完全在纯粹的感性,而在理性与感性之间的一种自由的关系。

因为,在他们看来只有在这种自由的关系之中,主体处于一种不受概念和具体实用利益的束缚,才能对对象产生审美的态度——即鉴赏的肯定性的情感评价态度。

当然,感性与理性之间的这种自由关系并不仅仅是和谐的关系。

因为,“和谐”及由此形成的感性与理性的直接统一、融为一体只是自由的关系的形态之一。

而理性对感性的超越亦可产生一种不受束缚的自由感、即崇高感,也是美的形态之一。

其次,“美在自由”说同马克思主义美学之间有着重要的渊源关系。

马克思主义美学继承了“美在自由”说中感性与理性对立统一及由此产生自由关系的观点,并抛弃其唯心主义内核以社会实践的理论对其加以改造,使社会实践成为感性与理性对立统一并产生自由关系的唯一动力。

同时,“美在自由”说也给西方现当代美学以重要启示。

因为,作为现代派艺术理论代表的西方现当代美学理论,主张主客体的对立关系中主体不受任何束缚的一种自由:在审美中表现为主体对客体的压倒,成为主体愿望的强烈表现;在艺术中是感性对精神的象征;在美的形态上充分表现了主体为追求自由而进行挣脱的痛苦历程,因而是一种崇高的美。

但是,西方现当代美学中的“主体”同德国古典美学的“主体”有着不同的含义。

德国古典美学中的“主体”属于理性范围,西方现当代美学中的“主体”则基本上属于非理性的“自我”。

因而,西方现当代美学中的“自由”就是一种非理性的自我表现。

同时,德国古典美学的“美在自由”说也有着根本的缺陷。

政治上,它是资产阶级自由观的表现,具有某种虚伪性。

黑格尔所声称的产生自由艺术的自由时代,其实在资本主义社会里是从来也没有出现过的。

这只不过是黑格尔老人的一个空想。

理论上,它是一种否定社会实践的唯心主义。

这一理论中所包含的主观与客观、主体与客体等等概念都同唯物主义的存在与意识的概念根本不同。