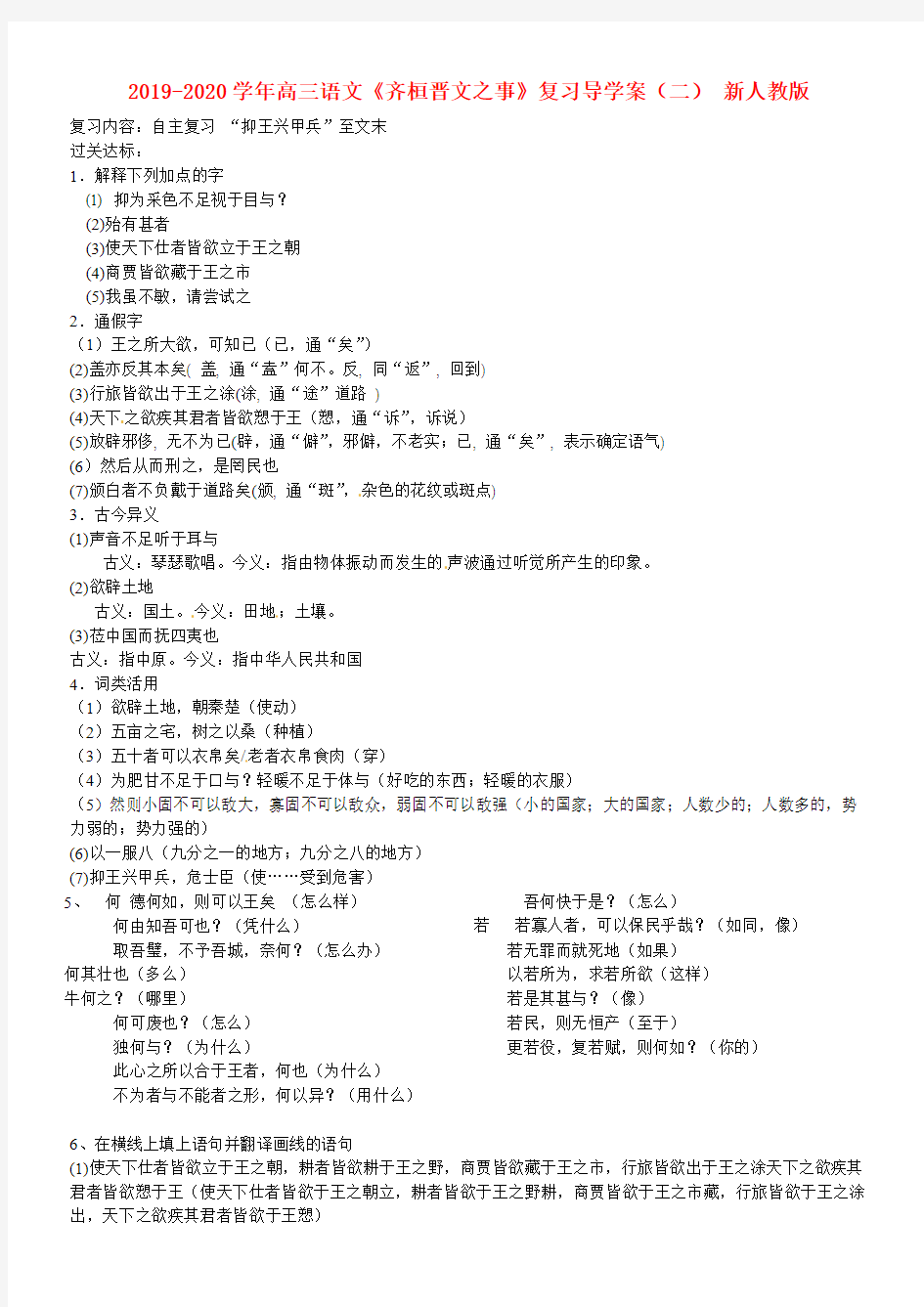

2019-2020学年高三语文《齐桓晋文之事》复习导学案(二) 新人教版

2019-2020学年高三语文《齐桓晋文之事》复习导学案(二)新人教版

复习内容:自主复习“抑王兴甲兵”至文末

过关达标:

1.解释下列加点的字

(1) 抑为采色不足视于目与?

(2)殆有甚者

(3)使天下仕者皆欲立于王之朝

(4)商贾皆欲藏于王之市

(5)我虽不敏,请尝试之

2.通假字

(1)王之所大欲,可知已(已,通“矣”)

(2)盖亦反其本矣( 盖, 通“盍”何不。反, 同“返”, 回到)

(3)行旅皆欲出于王之涂(涂, 通“途”道路)

(4)天下之欲疾其君者皆欲愬于王(愬,通“诉”,诉说)

(5)放辟邪侈, 无不为已(辟,通“僻”,邪僻,不老实;已, 通“矣”, 表示确定语气)

(6)然后从而刑之,是罔民也

(7)颁白者不负戴于道路矣(颁, 通“斑”,杂色的花纹或斑点)

3.古今异义

(1)声音不足听于耳与

古义:琴瑟歌唱。今义:指由物体振动而发生的声波通过听觉所产生的印象。

(2)欲辟土地

古义:国土。今义:田地;土壤。

(3)莅中国而抚四夷也

古义:指中原。今义:指中华人民共和国

4.词类活用

(1)欲辟土地,朝秦楚(使动)

(2)五亩之宅,树之以桑(种植)

(3)五十者可以衣帛矣/老者衣帛食肉(穿)

(4)为肥甘不足于口与?轻暖不足于体与(好吃的东西;轻暖的衣服)

(5)然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强(小的国家;大的国家;人数少的;人数多的,势力弱的;势力强的)

(6)以一服八(九分之一的地方;九分之八的地方)

(7)抑王兴甲兵,危士臣(使……受到危害)

5、何德何如,则可以王矣(怎么样)

何由知吾可也?(凭什么)

取吾璧,不予吾城,奈何?(怎么办)

何其壮也(多么)

牛何之?(哪里)

何可废也?(怎么)

独何与?(为什么)

此心之所以合于王者,何也(为什么)

不为者与不能者之形,何以异?(用什么)

吾何快于是?(怎么)

若若寡人者,可以保民乎哉?(如同,像)若无罪而就死地(如果)

以若所为,求若所欲(这样)

若是其甚与?(像)

若民,则无恒产(至于)

更若役,复若赋,则何如?(你的)

6、在横线上填上语句并翻译画线的语句

(1)使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂天下之欲疾其君者皆欲愬于王(使天下仕者皆欲于王之朝立,耕者皆欲于王之野耕,商贾皆欲于王之市藏,行旅皆欲于王之涂出,天下之欲疾其君者皆欲于王愬)

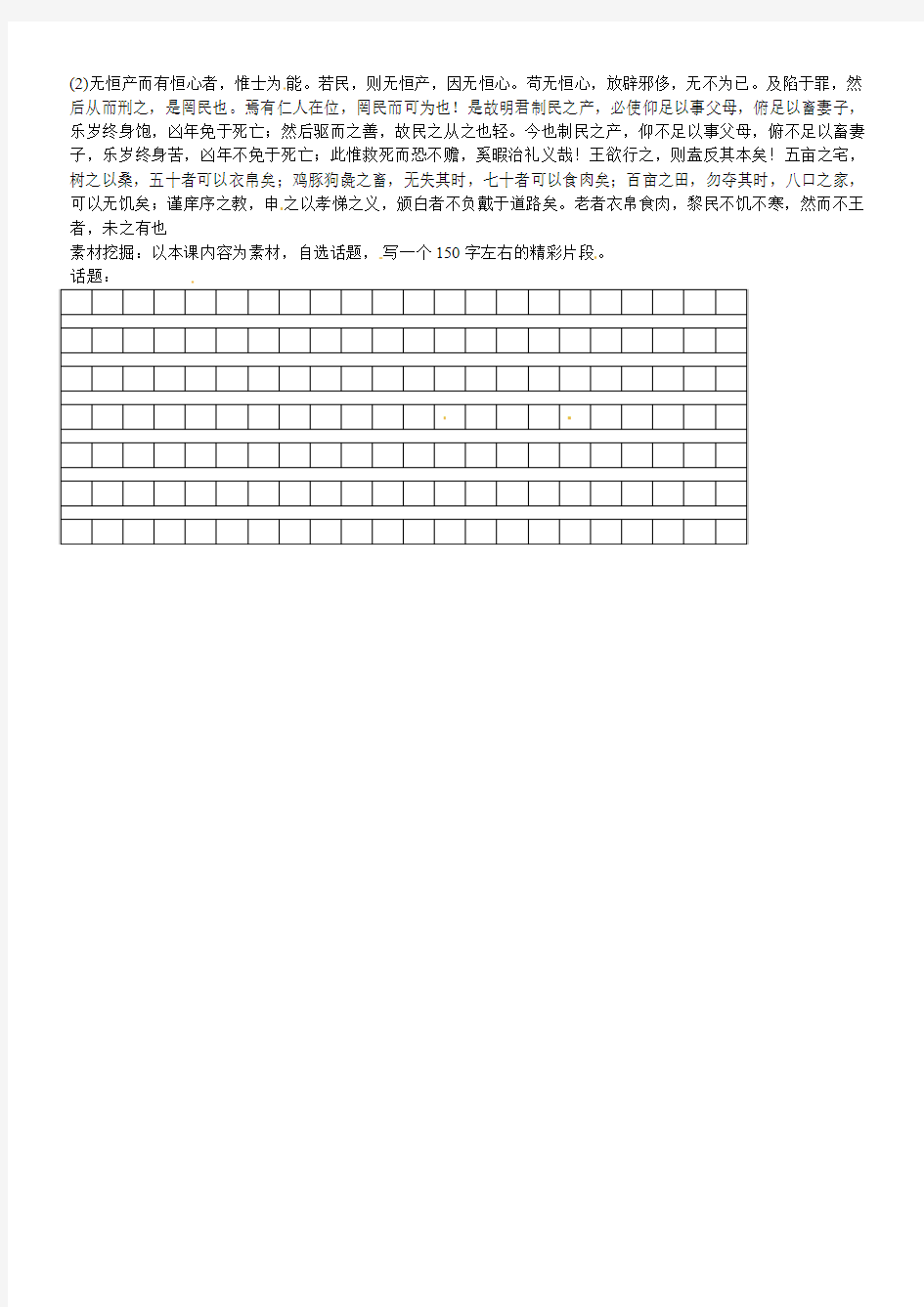

(2)无恒产而有恒心者,惟士为能。若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。焉有仁人在位,罔民而可为也!是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡;此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉!王欲行之,则盍反其本矣!五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也

素材挖掘:以本课内容为素材,自选话题,写一个150字左右的精彩片段。

二次根式导学案(人教版全章)

二次根式导学案 二次根式(1) 一、学习目标 1、了解二次根式的概念,能判断一个式子是不是二次根式。 2、掌握二次根式有意义的条件。 3、掌握二次根式的基本性质:)0(0≥≥a a 和)0()(2 ≥=a a a 二、学习重点、难点 重点:二次根式有意义的条件;二次根式的性质. 难点:综合运用性质)0(0≥≥a a 和)0()(2 ≥=a a a 。 三、学习过程 (一)复习回顾: (1)已知a x =2 ,那么a 是x 的______;x 是a 的________, 记为______,a 一定是_______数。 (2)4的算术平方根为2 ,用式子表示为 =__________;正数a 的算术平方根为_______,0的算术平方根为_______;式子)0(0≥≥a a 的意义是 。 (二)自主学习 (1)16的平方根是 ; (2)一个物体从高处自由落下,落到地面的时间是t (单位:秒)与开始下落时的高度h (单位:米)满足关系式2 5t h =。如果用含h 的式子表示t ,则t = ; (3)圆的面积为S ,则圆的半径是 ; (4)正方形的面积为3-b ,则边长为 。 思考:16, 5 h ,πs ,3-b 等式子的实际意义.说一说他们的共同特征. 定义: 一般地我们把形如a (0≥a )叫做二次根式,a 叫做_____________ 1、试一试:判断下列各式,哪些是二次根式?哪些不是?为什么? 3,16-,34)0(3 ≥a a ,12 +x 2、当a 为正数时a 指a 的 ,而0的算术平方根是 ,负数 ,只有非负数a 才有算术平方根。所以,在二次根式a 中,字母a 必须满足 , a 才有意义。 3、根据算术平方根意义计算 : (1) 2 )4( (2) (3)2)5.0( (4)2 )3 1( 根据计算结果,你能得出结论: ,其中0≥a , 4、由公式)0()(2≥=a a a ,我们可以得到公式a =2 )(a ,利用此公式可以把任意一个非负 数写成一个数的平方的形式。 如(5)2 =5;也可以把一个非负数写成一个数的平方形式,如5=(5)2 . 练习:(1)把下列非负数写成一个数的平方的形式: 6 0.35 (2)在实数范围内因式分解 72-x 4a 2-11 (三)合作探究 例:当x 是怎样的实数时,2-x 在实数范围内有意义? 解:由02≥-x ,得 2≥x 当2≥x 时,2-x 在实数范围内有意义。 练习:1、x 取何值时,下列各二次根式有意义? ①43-x ③ 2、(1有意义,则a 的值为___________. (2)若 x 为( )。 A.正数 B.负数 C.非负数 D.非正数 3、(1)在式子 x x +-121中,x 的取值范围是____________. (2)已知42 -x +y x +2=0,则=-y x _____________. (3)已知233--+-= x x y ,则x y = _____________。 (四)达标测试 (一)填空题: 1、=??? ? ??2 53 2、若0112=-+-y x ,那么x = ,y = 。 3、当x = 时,代数式有最小值,其最小值是 。 ________ )(2=a x --2142 )3(

齐桓晋文之事高三教案

齐桓晋文之事 一、导入: 在两千多年前,我国的思想领域曾经历过一个辉煌的时代,真正的做到了百花齐放,百家争鸣。以后任何一个时代,我们在思想领域的变革都没有当时那么巨大,形式都没有当时那么多样,内容都没有那么自由。这个时代是:春秋战国时期。大家能举出当时比较有代表性的派别吗?其中的儒家思想对我国文化乃至政治的影响都可以说是空前绝后的。儒家思想的代表人物是孔子和孟子,他们分别被称为“圣人”和“亚圣”。孔子大家都非常熟悉,而对他的再传弟子孟子就可能不太了解了。有谁能说说孟子的有关情况。 二、关于孟子: 1、孟子其人 孟子(前372—前289年),名轲,字子舆,战国时邹(现山东邹县东南)人。 孟子是战国时儒家学派的代表人物,曾受业于子思(孔子的孙子)的门人,30岁左右收徒讲学。44岁开始周游列国,晚年回到家乡讲学著述,直到去世。后世统治者都把他作为尊崇的偶像,到元、明时被称为“亚圣”。 2、《孟子》其书 《孟子》共七篇,分别为《梁惠王》、《公孙丑》、《滕文公》、《离娄》、《万章》、《告子》、《尽心》。各章又都分为上下两篇。作为一部语录体著作,它记录的是有关孟子重要思想的一些言论。到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,把读经的传统推向更加狭窄的胡同,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。 3、孟子思想 ①性本善(凡人都可以为尧舜) ②民为贵,社稷次之,君为轻(民本) ③穷则独善其身,达则兼济天下(封建时代士大夫出世进退的准则) ④富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈(对国君傲然视之) ⑤劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食于人,治人者食人,天下之通义也 [思考:为什么孟子的思想会被后世接受呢?]任何一种哲学,都会创立自己的理想世界。比起道家的小国寡民、佛家的因果报应来说,儒家的集大成思想家孟子的理想世界则诱人得多。孟子提出了一幅君民同乐、仁义并施的王道乐土和太平盛世的理想图景。这对于王者来说,自然是最好不过了,有什么比百姓归附,国力强盛更令他们满意的呢?对于老百姓来说,也是如此,有谁不乐意做太平盛世的人呢? 4、《孟子》的时代意义 当时的社会背景:①争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城 ②庖有肥肉,厩有肥马;民有饥色,野有饿莩 时代意义:孟子的思想具有着明显的进步性。其思想核心就是“民本思想”。民贵君轻,在今天看来,它至少包括重视国家利益,反对特权意识、保护人民等多方面的含义。这种社会变革时期的新观念,正符合人民的愿望,具有一定的人道主义精神,至今在我们的思想领域里有着重大影响。孟子的追求是一种对社会出路的探索,他的求真的追求精神也是值得今天我们学习的。另外,《孟子》的散文成就极高,作为文化精粹,我们当然有研究、借鉴、继承和发扬的必要。 5、“王道”和“霸道” 这是先秦时代一对相对的概念。“王道”是儒家提出的以仁义治天下的政治主张;霸道指君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。孟子所处的时代是沿着霸道的方向前进的,凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利。司马迁《史记?孟子荀卿列传》说:“当世之时,秦用商君,富国强兵。楚、魏用吴起,战胜弱敌。齐宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵连横,以攻伐为贤;而孟轲乃述唐虞三代之德,是以所如者不合。” 三、课文分析 齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎?”见面即问称霸的事,说明有称霸的意图。避免了平铺直叙,形成了迂回曲折、波澜起伏的论辩风格。孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。岔开话题,为下文宣讲“王道”铺垫。无以,则王乎?”提出并明确话题,以问“霸道”开始,转入说“王道”。 辩论技巧:掌握对方心理,进而因势利导。 孟子能掌握齐宣王问霸政的目的只是想统一天下,故立即引导他讨论可达到统一天下的方法——行王道(仁政),促使宣王有兴趣与孟子继续谈下去。“保民而王”,国家富强正合于宣王之意,故他便有更大兴趣讨论王道,保民之道了。 曰:“德何如,则可以王(wàng)矣?”语意急切,欲称霸之心昭然若揭,同时也显示了其畏难心理。曰:“保民而王,莫之能御也。”曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”语意急切,欲称霸之心昭然若揭,同时也显示了其畏难心理。曰:“可。”曰:“何由知吾可也?”语意急切,欲称霸之心昭然若揭。曰:“臣闻之胡龁(húhé)曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。王见之,曰:“牛何之?”对曰:“将以衅(xìn)钟。”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫(húsǜ),若无罪而就死地。”对曰:“然则废衅钟与?”曰:“何可废也?以羊易之。”’不识有诸?”曰:“有之。”不

统编版高中语文下册《齐桓晋文之事》学案设计 (无答案)

《齐桓晋文之事》学案 学习目标 1、疏通文意,积累掌握课文中重要的实词、虚词及句式; 2、学习孟子迂回曲折的论辩方法; 3、体会比喻在文中的运用和作用,并尝试运用比喻进行论辩。 学习重点 1、理解孟子的“保民而王”的民本思想和同情广大劳动人民的深切情怀; 2、领会孟子耐心细致的说理态度和巧妙灵活的论辩方法,并对此有个人认识。 一.知识导学 (一)作家作品: 1.孟子其人 孟子(前372—前289年),名轲,字子舆,战国时邹(现山东邹县东南)人。孟子是战国时期儒家学派的代表人物,曾受业于子思(孔子的孙子)的门人,30岁左右收徒讲学,44岁开始周游列国,晚年回到家乡讲学著述,直到去世。后世统治者都把他作为尊崇的偶像,与孔子并称孔孟,到元、明时被称为“。 2.《孟子》其书 《孟子》共七篇,分别为《梁惠王》.《公孙丑》.《滕文公》.《离娄》.《万章》.《告子》.《尽心》。各章又都分为上下两篇。作为一部语录体著作,它记录的是有关孟子重要思想的一些言论。到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》.《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,把读经的传统推向更加狭窄的胡同,成为后世(如明.清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。 3.孟子思想 ①性本善(凡人都可以为尧舜)。 ②民为贵,社稷次之,君为轻(民本)。 ③穷则独善其身,达则兼济天下(封建时代士大夫进退的准则)。 ④富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈(对国君傲然视之)。 ⑤劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食于人,治人者食人,天下之通义也。 4.“王道”和“霸道” 这是先秦时代一对相对的概念。“王道”是儒家提出的以仁义治天下的政治主张;霸道指君主凭借武力.刑法.权势等进行统治。孟子所处的时代是沿着霸道的方向前进的,凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利。司马迁《史记?孟子荀卿列传》说:“当世之时,秦用商君,富国强兵。楚.魏用吴起,战胜弱敌。齐宣王用孙子.田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵连横,以攻伐为贤;而孟轲乃述唐虞三代之德,是以所如者不合。” (二)写作背景 战国时期,列强纷争,以征伐为能事,各国诸侯国君都是野心勃勃地追求“莅中国而抚四夷”的霸主地位。对外连年征战,对内盘剥人民,于是就出现“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”(《孟子·离娄上》)的惨烈局面,致使广大人民“仰不足以事父母,俯不足以蓄妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡”,

《齐桓晋文之事》基础学习知识知识梳理

《齐桓晋文之事》基础知识梳理 一、通假字 1、无以,则王乎:以,通“已”,停止 2、然则废衅钟与(本文有多处):与,通“欤”,语气词,表疑问 3、王说:说,通“悦”,高兴 4、为长者折枝:枝,通“肢”,肢体(一说,折枝,就是折树枝) 5、刑于寡妻:刑,通“型”,作榜样 6、然则王之所大欲,可知已:已,通“矣”,语气词,相当于“了” 7、盖亦反其本矣:盖,通“盍”,何不;反,通“返”,回、归 8、行旅皆欲出于王之涂:涂,通“途”,道路 9、其君者皆欲赴愬于王:愬,通“诉”,控诉、控告 10、是罔民也:罔,通“网”,张开罗网捕捉,引申为陷害 11、颁白者不负戴于道路矣:颁,通“斑”,头发花白,常比喻老人 二、古今异义 1、吾何爱一牛:爱,吝啬 2、老吾老,以及人之老:以及,用来推及到 3、至于兄弟:至于,推广到 4、不推恩无以保妻子:妻子,妻子和儿女 5、莅中国而抚四夷也:中国,指中原一带 6、然后从而刑之:从而,接着就 三、词类活用 1、齐桓、晋文之事可得闻乎:闻,使动,使……听到 2、危士臣:危:使动,使……受到危害 3、朝秦楚:朝,使动,使……来朝见

4、明足以察秋毫之末:明,形容词作名词,视力 5、为肥甘不足于口与:肥甘,形容词作名词,肥美的食物 6、轻暖不足于体与:轻暖,形容词作名词,轻暖的衣服 7、然则小固不可以敌大:小,形容词作名词,小的国家;大,形容词作名词大的国家 8、寡固不可以敌众:寡,形容词作名词,人口稀少的国家;众,形容词作名词,人口众多的国家 9、弱固不可以敌强:弱,形容词作名词,弱小的国家;强,形容词作名词,强大的国家 10、是以君子远庖厨也:远,形容词作动词,远离 11、老①吾老②,以及人之老②:老①,形容词作动词,尊敬,爱护;老②,形容词作名词,老人 12、幼①吾幼②,以及人之幼②:幼①,形容词作动词,爱护;幼②,形容词作名词,幼儿,孩童 13、刑于寡妻:刑(通“型”),名词作动词,作榜样 14、然后从而刑之:刑,名词作动词,处罚 15、是罔民也:罔(通“网”),名词作动词,张开罗网捕捉,引申为陷害 四、特殊句式 判断句 1、是乃仁术也 2、夫子之谓也 3、是诚不能也 4、是折枝之类也 5、是罔民也 被动句 百姓之不见保:见,表示被动 省略句

齐桓晋文之事章

齊桓晉文之事章 1993. 四. (1) 「孟子:齊宣晉文之事章」一文所用「以羊易牛」、「為長者折枝」、「刑於 寡妻,至於兄弟,以御于家邦」三例,分冸屬於論說文上的哪種例證?(3%)又三者分冸說明什麼道理?(6%) 答: (1) 1995. 三. (1) 文中「伓尼之徒,無道桓文之事者」這句話表明孟子的立場是怎樣的?「我 非愛其財,而易之以羊也」這句話可見齊宣王的想法是怎樣的?(3%) (2) 孟子游說齊宣王行仁政,他捕排了什麼論點?(4%)他認為怎樣做才可以達 到目標?(4%) (3) 孟子游說時用了什麼技巧?詴舉出三項,引例說明。(6%) 答: (1) 孟子的立場: 他表明自己主張以仁義治天下/行仁政/推崇王道/保民而王,反對霸政/不談霸業。 齊宣王的想法: 他承認自己不是吝嗇,因有不忍之弖/惻隱之弖/仁弖,所以才用羊把牛換去。 (2) 孟子所捕排的論點: 1/ 指出行仁政可以王天下; 2/ 指出齊宣王有行政[的條伔; 3/ 說明行仁政的具體方法。 他認為行仁政的做法: 1/ 推廣恩德(推己及人)/把好弖好意施於他人身上。(舉斯弖加諸彼) 2/ 善待老帅/尊敬老人,愛護帅小,都由親及疏。(老吾老以及人之老,帅吾帅以及人之帅) 3/ 依序推行/以身作則,先做妻子的榜樣,然後到兄弟,再到全國老百姓。 (刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦) (3) 孟子的游說技巧: 1/ 措辭委婉(因勢冺導):孟子明白齊宣王的弖理,不直斥其非。他根據

對方的經歷(掌握已知事伔)來設問,引導其思考,然後說明事理。 2/ 層層推進(論點明確):孟子逐步解說,由淺入深,使齊宣王明白「德」、「保民」、「不忍」、推恩」的意思,逐層深入,最後解釋「王天下」的 道理。 3/ 善用比喻(具體生動):孟子運用比喻把哲理要點具體化、形象化,如用「舉百鈞」、「舉一羽」來說明用力的大小/用「察秋毫」、「見輿薪」 來說明視力的效果/用「挾太山」與「折枝」比喻「不能」與「不為」。 4/ 類比推理(用近義事例來推論):以「一羽之不舉,為不用力焉;輿薪之不見,為不用明焉」推斷出「百姓之不見保,為不用恩焉」的結論, 使齊宣王明白到他是不肯去施行仁政,而不是沒有能力去施行仁政。 5/ 對比(用正反兩面):運用對比的手法指出推恩與不推恩的結果---「推恩足以保四海,不推恩無以保妻子」/此外,又以「恩足以及禽獸,而 功不至於百姓」作對比,以見齊宣王不行仁政,實不合理/「挾太山」 與「折枝」作對比,說明「不能」與「不為」的分冸,從而指出齊宣 王不行仁政,實「不為」而非「不能」。 6/ 善用例證:孟子運用不同方式的例證以加強說服力,如事例「以羊易牛」/ 語例:詵云「刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦」/設例:挾太 山以超匇海,為長者折枝等。 1998. 七. (1) 詴說明本篇的論述目的。(1.5%) (2) 孟子運用了哪些比喻說明「不為」和「不能」?(4%) (3) 作者運用了下列哪些說理手法?詴分冸指出,並各舉一例說明。(4%) 甲層層遞進 乙下筆立論 丙運用對比 答: 七. (1) 論述目的: 孟子游說齊王施行仁政/推行「王道」。 (2) (3) 運用的說理手法: 甲. 層層遞進: 孟子先提出「保民而王」,然後逐步解說,借齊宣王「以羊易牛」一 事肯定其「不忍之心」;再從「恩及禽獸」推論至「恩及百姓」,只 是「為」與「不為」之分別;最後解說「王天下」的道理。層次分明, 由淺入深。 丙. 運用對比:

《齐桓晋文之事》 教案

18《齐桓晋文之事》教案 教学目标 (一)知识目标 1.了解孟子、《孟子》及其思想。 2.掌握文中出现的重点词语和句式,并总结词类活用的规律。 (二)能力目标 1.能根据句式特点、词类活用的规律,熟练翻译文言语句。 2.掌握本文的论证技巧和说理方法。 (三)德育目标 理解文中阐述的“保民而王”、“仁政”的思想和主张。 (四)美育目标 欣赏孟子散文的气势充沛、感情强烈、笔带锋芒、富于鼓动性以及善设机巧,引人人彀,先纵后擒,用比喻说理,论辩是非的艺术特色。 教学重点 1.了解孟子“保民而王”的仁政思想及“制民之产”的具体措施; 2.理清文章思路,了解具体内容; 3.体会文章磅礴气势及形象的说理; 4.学习孟子的论辩技巧; 5.文言实词、虚词及重点语言现象和句式特点; 教学难点 1.孟子的实行仁政王道的政治主张及在文中的体现; 2.孟子的论辩技巧; 教学时数 3课时 教学过程 第一课时 一、预习 1.课前结合书下注释阅读课文,了解文章内容。

2.阅读课本中郭预衡的《<孟子>简介》,找出要点。 二、关于孟子 孟子是战国时期的思想家、教育家、散文家,是继孔子之后儒家学派最重要的代表人物。 孟子继承并发展了孔子的仁政思想,其主要内容包括: 1.民本主义思想。 2.邦国的主权在民。 3.对不施仁政的暴君人民是不可以不服从的。 4.政事以民为归宿。 5.用人以民意为准。 6.国家应以保民为职责。 7.国君施行仁政以使百姓安居乐业。 8.孟子反对不义的战争。 孟子善辩,在论辩时又善设机巧,先纵后擒。散文气势磅礴,感情激越,锐不可当。 三、课文诵读、感知 思考: 1.孟子和齐宣王谈话的主要内容是什么? 2.文章的结构如何划分。 明确: 1.孟子和齐宣王的谈话主要内容的实行王道仁政的政治主张。 2.文章分三部分: 第一部分:开头至“王请度之”。 第二部分:“抑王兴甲兵,危士臣”至“孰能御之”。 第三部分:“王曰:“吾惛,不能进于是矣”至篇末。 四、分析第一部分 依据第一部分内容,可分三层: 第一层:开头至“则王乎”。 第二层:从“曰:‘德何如,则可以王矣?’”至“是以君子远疱厨也”。 第三层:从“王说”到“王请度之”。

高一语文 《齐桓晋文之事》学案

《齐桓晋文之事》导学案 一、作者视窗 孟子(约前372—前289),名轲,字子舆。战国时期邹(现在山东省邹城东南)人。战国时期儒家学派的代表人物。曾受业于子思(孔子的孙子)的门人。30岁左右收徒讲学,44岁时开始周游列国,先后到齐、宋、魏、鲁等国,游说诸侯,宣扬“仁政”、“王道”,始终不受重用。晚年返回家乡,讲学著述,直到去世。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,孟子和孔子一样,成为封建统治者尊崇的偶像;到唐代,已将孟子和孔子并称;元、明时称其为“亚圣”。 孟子继承了孔子的哲学、政治思想,并有所发展,他主张人性本善;他宣传仁政,抨击暴政,提出了一整套比较完整的儒家政治思想。他提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想。他反对一切不义战争和剥削人民、危害人民利益的人与事。他提出“穷则独善其身,达则兼善天下”,这成为封建时代士大夫入世出世的准则。他歌颂“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的“大丈夫”。 孟子是孤独高傲的。他认为“人皆可成尧舜”。他高举“民贵君轻”的旗帜,他强调“生于忧患,死于安乐”……这些无不闪烁着朴素的民本色彩。只要大家肯努力,不断提高自己的道德素养,人人都有可能成为尧舜那样的圣人。他还把人民提升到了空前的高度,他尊重人,把人从神权思想和血统论的桎梏中解放出来,对后世影响深远。当前,我们倡导的“以人为本”,大概也发端于此,可见其思想的超前性。 孟子又是一个热爱和平的人。他反对战争,但并不是反对所有的战争。他将战争分为正义和非正义,他反对的恰是那种以兼并、掠夺来统一天下的非正义战争。他用“得道”与“失道”,“天时、地利、人和”来论述战争,“得道多助,失道寡助”,不出一兵一卒,就能威慑敌人,那是何等自信,对于现代治国方略仍有很大的借鉴意义。在用人方面,他主张,君主应先听民声:“左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。”这种用人观,不论在古代,还是当下,不失为一条良策。若此,干部选拔中的买官卖官、贪污受贿、裙带风、任人唯亲等皆可杜绝,我们深为孟子的远见卓识叹服。 《孟子》共七篇,各篇又都分为上下两篇。《孟子》散文的特点是气势充沛,感情强烈,笔露锋芒,富于鼓动性,有纵横家、雄辩家的气概,充分反映了战国时代尖锐激烈的阶级斗争。 《孟子》散文善于运用比喻。用比喻说理,用生动形象的比喻来进行论辩,不仅增加了形象性,富有情趣,引人入胜,而且显得简洁、明白,更有说明力。 二、写作背景 从春秋时代开始,中国社会进入一个历史性的变革时期,即由领主封建制向地主封建制

齐桓晋文之事文言文知识点归纳(全)

齐桓晋文之事文言文知识点 归纳(全) -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

《齐桓晋文之事》文言文知识点归纳全 1、无以,则王乎王(本文有多处):名词作动词,行王道,成王业(成就王业,取得天下) 2、保民而王保:爱护,安抚 3、王无异于百姓之以王为爱也异:意动,对……感到奇怪 4、是以君子远庖厨也远:形容词的使动用法,使……远离 5、明足以察秋毫之末明:形容词作名词,视力 6、老(1)吾老(2),以及人之老(2) 老(1):形容词作动词,尊敬,爱护;老(2):形容词作名词,老人 7、幼(1)吾幼(2),以及人之幼(2) 幼(1):形容词作动词,爱护;幼(2):形容词作名词,幼儿,孩童 8、刑于寡妻:(通“型”)名词作动词,示范 9、为肥甘不足于口与肥甘:形容词作名词,肥美的食物 10、轻暖不足于体与轻暖:形容词作名词,轻暖的衣服 11、危士臣危:动词的使动,使……受到危害 12、将以求吾所大欲也欲:形容词作名词,想要的东西 13朝秦楚朝:使动,使……来朝见 14、然则小固不可以敌大小:形容词作名词,小的国家;大:形容词作名词大的国家 15、寡固不可以敌众寡:形容词作名词,人口稀少的国家;众:形容词作名词,人口众多的国家 16、弱固不可以敌强弱:形容词作名词,弱小的国家;强:形容词作名词,强大的国家 17、以一服八服:动词的使动,使……降服 18、然后从而刑之刑:名词作动词,处罚 19、是罔民也罔:(通“网”)名词作动词,张开罗网捕捉、陷害 20、五十者可以衣帛矣衣:名词作动词,穿 21、树之以桑树:名词作动词,种 22、齐桓、晋文之事可得闻乎闻:使动,使……听到 四 文言文特殊句式 判断句 1、是乃仁术也 2、夫子之谓也 3、是诚不能也 4、是折枝之类也

齐桓晋文之事章 孟子.

齊桓晉文之事章孟子 主旨:通過孟子和齊桓王關於「王道」的對話闡明孟子提倡以仁道統一天下的政治主張。國君只要具有不忍之心,然後推廣惠及百姓,天下事便可運 於掌上。文中亦充份表現出孟子說服齊桓王的論辯論技巧。 段落大意: 一、開首「齊桓王問曰」至「保民而王,莫之能也」。 這是全文的引子。孟子借齊桓王的詢問,引入施行仁政治民,無人能擋。二、「曰:『若寡人者,可以保民乎哉?』」至「是以君子遠庖廚也」。 孟子就宣王「以羊易牛」一事肯定宣王有不忍之心的仁術,有「保民而王」的基礎。 三、「王說曰」至最後「王請度之」。 孟子設喻說明「不為」及「不能」的分別,進而鼓勵宣王推恩及百姓,行仁政。 內容分析 本文可分為三個層次: 第一層次:由開首「齊桓王問曰」至「保民而王,莫之能也」。 這是全文的引子。孟子一向主張行仁政,反對以武力服人的霸政,但宣王對霸政卻極有興趣,一開始就向孟子請教有關齊桓公、晉文公稱霸的事蹟。 由於孟子不同意霸道,因此他避開了齊桓王的問題,轉移話題,使宣王難以拒絕,只好抱姑且聽之的態度,提「德如何,則可以王矣?」這種空泛的問題。孟子趁此機會,立刻提出了「保民而王,莫之能禦」這個中心論點。由此可見,談話一開始,孟子已掌握了主動權。 孟子引入「王道話題」的方法: (1)避而不答:孟子托辭「仲尼之徒,無道桓文之事者,是以後世無傳焉,臣未之聞也。」避開齊宣王的問題而不回答。 (2)轉移話題:孟子又巧妙地把話題轉移到自己想談的「王道」上去,婉轉地說:「無以,則王乎?」使宣王難以拒絕。 第二層次:由「曰:『若寡人者,可以保民乎哉?』」至「是以君子遠庖廚也。」孟子在文中肯定齊桓王可以「保民」,他舉出齊宣王以羊易牛的事例,推論肯定齊宣王有「不忍」之心,有實行仁政的基礎。接著又以「百姓皆以為愛也」和「臣固知王之不忍」作對比,表明自己很了解宣王,博取宣王的信任。孟子再進一步為宣王辯解,指出以羊易牛一事中,羊和牛其實沒有

16章 二次根式全章导学案

二次根式(1) 学习目标: 1、了解二次根式的概念,能判断一个式子是不是二次根式,掌握二次根式有意义的条件。 2、掌握二次根式的基本性质:)0(0≥≥a a 和)0()(2≥=a a a · ·预 习 案 (一)复习回顾: (1)已知a x =2,那么a 是x 的_ ____;x 是a 的___ _, 记为_ ___,a 一定是__ __数。 (2)4的算术平方根为2 ,用式子表示为 =______;正数a 的算术平方根为_____, 0的算术平方根为____;式子)0(0≥≥a a 的意义是 。 思考:16 , π s ,3-b 等式子.说一说他们的共同特征. ` 定义: 一般地我们把形如a (0≥a )叫做二次根式,a 叫做______。“ ”称为 。 1、判断下列各式,哪些是二次根式在后面“√”,哪些不是在后面“×”为什么 3( ),16-( ),34( ) ),)0(3 ≥a a ( ),12+x ( ) 2、当a 为正数时a 指a 的 ,而0的算术平方根是 ,负数 ,只有非负数a 才有算术平方根。所以,在二次根式a 中,字母a 必须满足 , a 才有意义。 3、根据算术平方根意义计算 : (1) 2)4( = (2) = (3)2)5.0( = (4)2)3 1(= 根据计算结果,你能得出结论: (0≥a ) 4、由公式)0()(2≥=a a a ,我们可以得到公式a =2)(a ,利用此公式可以把任意一个非负数 写成一个数的平方的形式。如(5)2=5或5=(5)2. 练习:(1)把下列非负数写成一个数的平方的形式:6= = 合 作 探 究 ________)(2 =a 42 )3(

齐桓晋文之事教案.docx

《齐桓晋文之事》教案 教材分析: 《齐桓晋文之事》为必修五第四单元“以天下为己任”中的首篇,是孟子晚年第二次到齐国和齐宣王的一次谈话记录。它较为系统地阐明了孟子行仁政而王天下的政治主张,充分表现出孟子文章的曲折尽情、气盛言和的特色,洋溢着一种波澜壮阔的气势美,而且在论证的过程中又富有逻辑的力量。学习时,须用心体会。 学情分析: 本文篇幅较长,说理迂回,学生理解有一定难度。但是,在单元三中学生刚学的《逍遥 游》与本文同属先秦诸子散文。晨练四中古文“桓公问治民于管子”中爱民的思想,又与 本文大有相通之处。再加上本学期学生刚在历史课文中学过孟子思想,文章中又有些有趣的譬喻,所以本文对学生来说是“熟悉的陌生人”。 教学目标: 1、学生能有效积累王、保等重点文言实词,之、以等重点文言虚词;能正确识别文中 的倒装句等特殊句式;能准确翻译“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”等重要句 子。 2、学生能理解孟子的“保民而王”的仁政思想,及“制民之产”的具体措施。 3、学生能总结并鉴赏本文中孟子善于设喻、迂回曲折、层层深入的的论辩特色。 教学重点 目标 1 、2 教学难点 目标 2 、3 课时安排 2课时 第一课时 一、介绍 1、孟子其人 孟子,名轲,字子舆,战国时邹(现山东邹县东南)人,战国时儒家学派的代表人物。 曾受业于子思(孔子的孙子)的门人, 30 岁左右收徒讲学。 44 岁开始周游列国,游说诸侯,宣扬“仁政”,但是始终不受重用,然而他傲视诸侯,决不苟同,晚年回到家乡讲学着述,直 到去世。后世统治者都把他作为尊崇的偶像,到元、明时被称为“亚圣”。 2、《孟子》其书 《孟子》共七篇,分别为《梁惠王》、《公孙丑》、《滕文公》、《离娄》、《万章》、《告子》、《尽心》。各章又都分为上下两篇。作为一部语录体着作,它记录的是有关孟子重要思想的 一些言论。到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”。 3、孟子思想 ①性本善(凡人皆可成尧舜) ②民本思想(民为贵,社稷次之,君为轻) ③封建时代士大夫出世进退的准则(穷则独善其身,达则兼济天下) ④富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。 ⑤劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食于人,治人者食人,天下之通义也。

《齐桓晋文之事》预习学案

《齐桓晋文之事》预习学案 学习目标: 1、了解孟子及《孟子》;掌握本课的文言句式和文言实词、虚词。 2、理清文章思路;学习孟子善于设譬、善于引领的辩论技巧。 3、了解孟子“保民而王”的仁政思想及“制民之产”的具体措施。 知识链接 关于孟子: 1、孟子其人 孟子(前372—前289年),名轲,字子舆,战国时邹(今山东邹城市一带)人。 孟子是战国时儒家学派的代表人物,曾受业于子思(孔子的孙子)的门人,30岁左右收徒讲学。44岁开始周游列国,晚年回到家乡讲学著述,直到去世。后世统治者都把他作为尊崇的偶像,到元、明时被称为“亚圣”。 2、《孟子》其书 《孟子》共七篇,分别为《梁惠王》、《公孙丑》、《滕文公》、《离娄》、《万章》、《告子》、《尽心》。各章又都分为上下两篇。作为一部语录体著作,它记录的是有关孟子重要思想的一些言论。到南宋时,朱熹把它与《大学》、《中庸》以及《论语》合为“四书”,成为读书人的必读书。明、清两代科举考试八股文,题目都来自“四书”。 3、孟子思想 ①性本善(凡人都可以为尧舜) ②民为贵,社稷次之,君为轻(民本) ③穷则独善其身,达则兼济天下(封建时代士大夫出世进退的准则) ④富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈(对国君傲然视之) ⑤劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食于人,治人者食人,天下之通义也 当时的社会背景: ①争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。 ②庖有肥肉,厩有肥马;民有饥色,野有饿莩。 “王道”和“霸道” 这是先秦时代一对相对的概念。“王道”是儒家提出的以仁义治天下的政治主张;“霸道”指君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。孟子继承了孔子的仁学思想,发展为一套施仁政行王道的政治主张。孟子所处的时代是沿着霸道的方向前进的,凡是行法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利。而孟子的仁政王道学说,在当时现实中却行不通。司马迁《史记?孟子荀卿列传》说:“当世之时,秦用商君,富国强兵。楚、魏用吴起,战胜弱敌。齐宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵连横,以攻伐为贤;而孟轲乃述唐虞三代之德,是以所如者不合。” (一)给下面加点字注音。 无以,则王()乎将以衅()钟彼恶()知之予忖度之()语人曰:“我不能。”()便嬖不足于使令于前与?()吾惛(),不能进于是矣放辟()邪侈()五十者可以衣()帛矣莅()中国谨庠()序之教 (二)解释下面加点词。 1(1)仲尼之徒无道桓文之事者() (2)此其为餍足之道也() 2(1)无以,则王乎?() (2)则可以王矣?地)

孟子齐桓晋文之事章

《齐桓晋文之事》 齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事可得闻乎?” 孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王[wàng]乎?” 曰:“德何如,则可以王矣?” 曰:“保民而王,莫之能御也。” 曰:“若寡人者,可以保民乎哉?” 曰:“可。” 曰:“何由知吾可也?” 曰:“臣闻之胡龁[hé]曰:…王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。王见之,曰:“牛何之?”对曰:“将以衅[xìn]钟。”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫[hú sù],若无罪而就死地。”对曰:“然则废衅钟与?“曰:…何可废也?以羊易之。?不识有诸[zhū]?” 曰:“有之。” 曰:“是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。” 王曰:“然,诚有百姓者。齐国虽褊[biǎn]小,吾何爱一牛?即不忍其觳觫[húsù],若无罪而就死地,故以羊易之也。” 曰:“王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶[wū]]知之?王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?” 王笑曰:“是诚何心哉?我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。” 曰:“无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨[páo chú]也。” 王说,曰:“《诗》云:…他人有心,予忖度[duó]之。?──夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。此心之所以合于王者,何也?” 曰:“有复于王者曰:…吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆[yú]薪。?则王许之乎?” 曰:“否。” “今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。故王之不王,不为也,非不能也。” 曰:“不为者与不能者之形,何以异?” 曰:“挟xié]太山以超北海,语人曰:…我不能。?是诚不能也。为长者折枝,语人曰:…我不能。?是不为也,非不能也。故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折枝之类也。老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼:天下可运于掌。诗云:…刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。?言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子;古之人所以大过人者,无他焉,善推其所为而已矣。今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?权,然后知轻重;度,然后知长短;物皆然,心为甚。王请度之!抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?” 王曰:“否,吾何快于是,将以求吾所大欲也。”

16.1.1二次根式全章导学案

1、了解二次根式的概念,能判断一个式子是不是二次根式。 2、掌握二次根式有意义的条件。 【学习重点】二次根式有意义的条件. 【学习过程】 【活动一】知识(5分钟) 这些知识你还记得吗?(先独立完成1分钟,后同桌互查1分钟。) 1、如果对于任意数x ,有x 2 = a ,那么x 叫a 的________, 记为______,其中 a 是x 的______;所以a 一定是_______数。 2、如果对于一个正数x ,有x 2 = a ,那么x 叫a 的________, 记为______,其中 a 仍是x 的______;所以a 一定是_______数。 3、正数a 的算术平方根为_______,0的算术平方根为_______; 式子)0(0≥≥a a 的意义是 。4的算术平方根为2,用式子表 示为 =__________; 【活动二】自主交流 探究新知( 25分钟) 1、二次根式定义的学习:(12分钟) 完成 P2—思考中的容,阅读例1以上的容,尝试完成下面的问题: 1) 思考:如何判定一个式子是否是二次根式? 2 3,16-,34,12+x 3)已知一个正方形的面积是5,那么它的边长是 。 4)下列各式一定是二次根式的是( ) A 、12+x B 、12-x C 、1--x D 、x 总结:二次根式应满足的条件: 。 2、 二次根式有意义的条件的学习:(13分钟) 自学课本P--2页例1后,模仿例题的解答过程合作完成练习 : 1)x 取何值时,下列各二次根式有意义? ①43-x ③x --21 (2)若在实数围有意义,则x 为( )。 B.负数 C.非负数 D.非正数 总结:二次根式有意义的条件是: 【活动三】课小结 (学生归纳总结) (3分钟) 1.非负数a 的算术平方根a (a ≥0)叫做二次根式. 二次根式的概念有两个要点:一是从形式上看,应含有二次根号;二是被开方数的取值围有限制:被开方数a 必须是非负数。 20 a ≥??≥。 【活动四】拓展延伸(独立完成3分钟,班级展示2分钟) 1、在式子 x x +-121中,x 的取值围是____________. 2、已知42 -x +y x +2=0,则x-y = _____________. 3、已知y =x -3+23--x ,则x y = _____________。 【活动五】快乐达标(学生先独立完成5分钟,后组互查2分钟。) 1、下列式子中,哪些是二次根式?哪些不是二次根式? 2,33, x 1 ,x (x >0),0,42,y x +1,y x +(x ≥0,y ≥0) 2、当x 是怎样的实数时,13-x 在实数围有意义? 3、若20a -+=,则 2 a b -= 。 【补充练习】1、式子 1 1 2-+x x 有意义的x 的取值围是 。 2、已知:y x x x y 求,522+-+-=的值。 4 0)a ≥

齐桓晋文之事教案

齐桓晋文之事教案 题目:齐桓晋文之事教案 一、《齐桓晋文之事》学习要点 (一)简介《孟子》和孟子的生平思想及散文特点 1、关于《孟子》 《孟子》是记录战国时代思想家孟轲的思想和政治言论的书,一般认为是孟子和他的门徒合著。全书共七篇(即《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》,各篇又都分上下两篇),共261章。是儒家经典之一,也是先秦诸子散文中重要作品。 2、孟子的生平思想 孟子(前372—前289),名轲,字子舆,战国时邹(今山东邹县)人。他曾受业于子思(孔子之孙)的门人,三十岁左右聚徒讲学,四十四岁开始周游列国,宣扬“仁政”“王道”,因主张不被采纳,退而讲学著述,直到去世。孟子受到尊崇,被后人称为“亚圣”,与“圣人”孔子并称为“孔孟”。 孟子继承了孔子的学说并有所发展,他主张实行仁政,抨击暴政(联系学过的课文《寡人之于国也》),提出了系统的仁政学说。他提出了“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想。孟子主张人性是善的。要通过学养保持善性,在道德上具备仁、义、礼、智,能做到“舍生取义”——可以为正

义而献身。孟子有治国平天下的抱负,也有“有所不为”的操守,他提出的“穷则独善其身,达则兼善天下”,成为封建时代士人的秘世准则。孟子一身正气,决不附和权贵,他称赞“富贵不能淫(放纵),贫贱不能移,威武不能屈”的节操。 3、孟子散文特点 孟子的文章感情强烈,雄辩有力,气势磅礴。他说:我知言,我善养吾浩然之气。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞乎天地之间。 孟子的文章善设机(智)巧(妙),引人入彀(诱引论敌进入预先构想的范围处在自己的掌握控制之中而驳服他);善用譬喻,生动说理。 孟子的散文对后世产生了巨大影响。 4、课文背景 课文记录孟子游历齐国时和齐宣王的一次谈话,是一篇语录体论辩文。孟子游说齐宣王放弃当时以功伐取胜的霸道,施行王道,从而集中阐述了他的仁政主张,描绘了一幅“保民而王”的社会蓝图。 《齐桓晋文之事》选自《孟子·梁惠王上》,称“齐桓晋文之事章”(261章之一)。 (二)课文内容 1、内容结构

齐桓晋文之事 学案

齐桓晋文之事 一.给下列加点的字注音. 胡龁觳觫衅不识有诸褊小忖度舆薪挟太山挟菜便嬖莅商贾赴愬惛放辟赡衣帛彘豚庠序畜养 二.指出通假字并解释. 1.无以,则王乎 2.王说,曰 3.独何与 4.为长者折枝 5.刑于寡妻,至于兄弟 6.盖亦反其本矣 7.行旅皆欲出于王之途8.天下之欲疾其君者皆欲赴愬于王9.放辟邪侈,无不为已10.是罔民也 11.颁白者不负戴于道路矣 三.指出古今异义词并解释. 1.无伤也 2.明足以察秋毫之末 3.不能进于是矣 4.然后从而刑之 5.宜乎百姓之以王为爱也 6.凶年免于死亡 四.指出活用词并解释. 1.德何如,则可以王矣 2.是心足以王矣 3.老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼 4.然则小固不可以敌大,寡固不可敌众,弱固不可以敌强 5.欲辟土地,朝秦楚 6.五亩之宅,树之以桑 7.五十者可以衣帛矣8.谨庠序之教 9.是以君子远庖厨也 五.解释下列实词含义. 1.保民而王 2.若无罪而就死地 3.以羊易之 4.宜乎百姓之以王为爱也 5.挟太山以超北海 6.莅中国而抚四夷 7.犹缘木求鱼也8使天下仕者皆欲立于王之朝 9.天下之欲疾其君者10.是故明君制民之产 11俯足以畜妻子12.然后驱而之善 13.故民之从之也轻14.奚暇治礼义哉 15.百亩之田,勿夺其时16.申之以孝悌之义 六.解释下列虚词含义. 1.然则废衅钟与 2.诚有百姓者 3.即不忍其觳觫 4.以小易大,彼恶知之 5.臣固知王之不忍也 6.物皆然,心为甚(若是其甚与) 7.夫我乃行之8.抑王兴甲兵 七、一词多义。 1诸:不识有诸

言举斯心加诸彼而已 婉贞于是率诸少年结束而出 2. 其: 齐集有其一 其若是,孰能御之 其皆出于此乎 3. 若: 王若隐其无罪而就死地. 以若所为 若毒之乎 4. 殆: 殆有甚焉 知彼知己,百战不殆 扬州城下进退不由,殆例送死 5. 爱: 齐国虽褊小吾何爱一牛 吴广素爱人 予独爱莲之出淤泥而不染 6明: .举头望明月 愿夫子辅吾志,明以教我 明君治民之产 明足以察秋毫之末 7. 道: 仲尼之徒无道桓文之事者 不足为外人道也 失道者寡助 .任重道远 八..翻译下列句子. 1.保民而王,莫之能御也。 2.宜乎百姓之谓我爱也。” 3.他人有心,予忖度之。’──夫子之谓也 4.夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉 5.不为者与不能者之形,何以异?

齐桓晋文之事

18、《齐桓晋文之事》教案 教学目标 (一)知识目标 1.了解孟子、《孟子》及其思想。 2.掌握文中出现的重点词语和句式,并总结词类活用的规律。 (二)能力目标 1.能根据句式特点、词类活用的规律,熟练翻译文言语句。 2.掌握本文的论证技巧和说理方法。 (三)德育目理解文中阐述的“保民而王”、“仁政”的思想和主张。 (四)美育目标欣赏孟子散文的气势充沛、感情强烈、笔带锋芒、富于鼓动性以及善设机巧,引人人彀,先纵后擒,用比喻说理,论辩是非的艺术特色。 教学重点 1.了解孟子“保民而王”的仁政思想及“制民之产”的具体措施; 2.理清文章思路,了解具体内容; 3.体会文章磅礴气势及形象的说理; 4.学习孟子的论辩技巧; 5.文言实词、虚词及重点语言现象和句式特点; 教学难点 1.孟子的实行仁政王道的政治主张及在文中的体现; 2.孟子的论辩技巧; 教学时数 3课时 教学过程 第一课时 一、预习 1.课前结合书下注释阅读课文,了解文章内容。 2.阅读课本中郭预衡的《<孟子>简介》,找出要点。 二、关于孟子 孟子是战国时期的思想家、教育家、散文家,是继孔子之后儒家学派最重要的代表人物。 孟子继承并发展了孔子的仁政思想,其主要内容包括: 1.民本主义思想。2.邦国的主权在民。3.对不施仁政的暴君人民是不可以不服从的。 4.政事以民为归宿。5.用人以民意为准。6.国家应以保民为职责。 7.国君施行仁政以使百姓安居乐业。8.孟子反对不义的战争。 孟子善辩,在论辩时又善设机巧,先纵后擒。散文气势磅礴,感情激越,锐不可当。 三、课文诵读、感知 思考:1.孟子和齐宣王谈话的主要内容是什么2.文章的结构如何划分。 明确: 1.孟子和齐宣王的谈话主要内容的实行王道仁政的政治主张。 2.文章分三部分: 第一部分:开头至“王请度之”第二部分:“抑王兴甲兵,危士臣”至“孰能御之”。 第三部分:“王曰:“吾惛,不能进于是矣”至篇末。 四、分析第一部分 依据第一部分内容,可分三层:第一层:开头至“则王乎”。 第二层:从“曰:‘德何如,则可以王矣’”至“是以君子远疱厨也”。 第三层:从“王说”到“王请度之”。