烛之武退秦师知识点总结

《烛之武退师》知识点总结

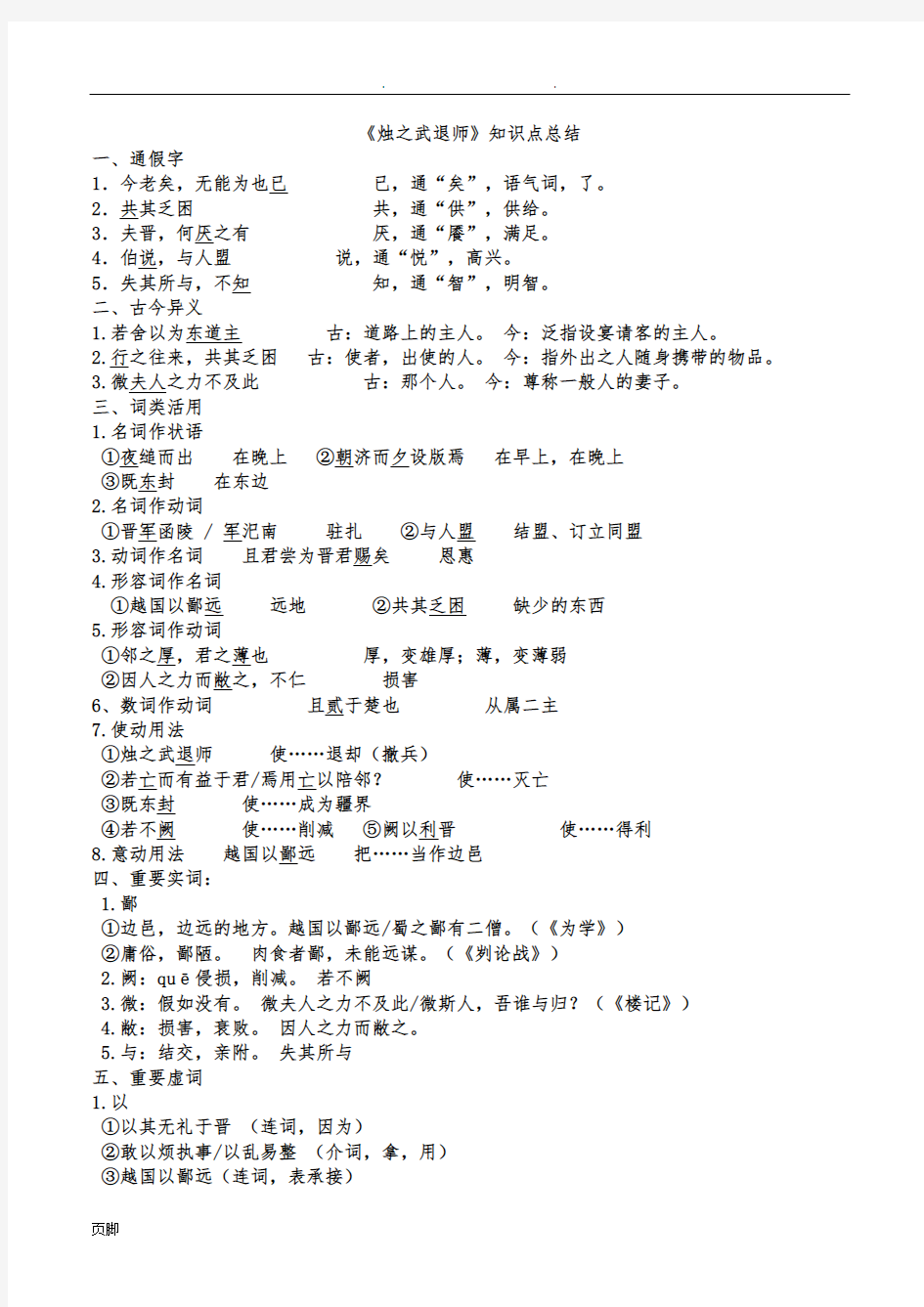

一、通假字

1.今老矣,无能为也已已,通“矣”,语气词,了。

2.共其乏困共,通“供”,供给。

3.夫晋,何厌之有厌,通“餍”,满足。

4.伯说,与人盟说,通“悦”,高兴。

5.失其所与,不知知,通“智”,明智。

二、古今异义

1.若舍以为东道主古:道路上的主人。今:泛指设宴请客的主人。

2.行之往来,共其乏困古:使者,出使的人。今:指外出之人随身携带的物品。

3.微夫人之力不及此古:那个人。今:尊称一般人的妻子。

三、词类活用

1.名词作状语

①夜缒而出在晚上②朝济而夕设版焉在早上,在晚上

③既东封在东边

2.名词作动词

①晋军函陵 / 军汜南驻扎②与人盟结盟、订立同盟

3.动词作名词且君尝为晋君赐矣恩惠

4.形容词作名词

①越国以鄙远远地②共其乏困缺少的东西

5.形容词作动词

①邻之厚,君之薄也厚,变雄厚;薄,变薄弱

②因人之力而敝之,不仁损害

6、数词作动词且贰于楚也从属二主

7.使动用法

①烛之武退师使……退却(撤兵)

②若亡而有益于君/焉用亡以陪邻?使……灭亡

③既东封使……成为疆界

④若不阙使……削减⑤阙以利晋使……得利

8.意动用法越国以鄙远把……当作边邑

四、重要实词:

1.鄙

①边邑,边远的地方。越国以鄙远/蜀之鄙有二僧。(《为学》)

②庸俗,鄙陋。肉食者鄙,未能远谋。(《刿论战》)

2.阙:quē侵损,削减。若不阙

3.微:假如没有。微夫人之力不及此/微斯人,吾谁与归?(《楼记》)

4.敝:损害,衰败。因人之力而敝之。

5.与:结交,亲附。失其所与

五、重要虚词

1.以

①以其无礼于晋(连词,因为)

②敢以烦执事/以乱易整(介词,拿,用)

③越国以鄙远(连词,表承接)

④若舍以为东道主(介词,把)

⑤阙以利晋/焉用亡以陪邻?(连词,表目的,来)

2.而(连词)

①今急而求子/若亡而有利于君/朝济而夕设版焉(表承接)

②夜缒而出(表修饰)

③因人力而敝之(表转折)

3.焉

①子亦有不利焉。(语气助词,啊)

②焉用亡以陪邻?(疑问代词,何,什么;用,介词,表原因。为什么。)

③朝济而夕设版焉(兼词,于此,在那里)

④若不阙,将焉取之(疑问代词,哪里)

4.其

①以其无礼于晋(代词,代国)

②越国以鄙远,君知其难也(代词,代那件事)

③行之往来,共其乏困(代词,代行)

④又欲肆其西封(代词,他们的)

⑤失其所与,不知(代词,自己的)

⑥吾其还也(语气副词,表商量或希望语气,还是)

5.之

①公从之(代词,代佚之狐的建议)

②臣之壮也/邻之厚,君之薄也/行之往来(助词,用于主谓之间,取消句子独立性,不译)

③是寡人之过也/君之所知也/微夫人之力不及此/因人之力而敝之(结构助词,的)

④夫晋,何厌之有(宾语前置的标志,不译)

⑤若不阙,将焉取之(代词,代土地)

⑤阙以利晋,唯君图之(代词,代这件事)

⑥使杞子、逢、戍之/亦去之(代词,代国)

⑦子犯请击之/因人之力而敝之(代词,他们,指军)

六、特殊句式

(一)判断句是寡人之过也/君之所知也(用“也”表判断)

(二)倒装句

1.宾语前置夫晋,何厌之有(之,宾语前置的标志)

2.状语后置(介词结构后置)

①以其无礼于晋,且贰于楚也。②佚之狐言于伯③若亡而有益于君

(三)省略句

1.省主语

①(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”

②(烛之武)许之③(烛之武)夜缒而出④(晋惠公)许君焦、瑕

⑤(伯)使杞子、逢、戍之

2.省宾语

①敢以(之)烦执事(指灭之事或退兵之事)

②若舍以(之)为东道主(指国)

3.省介词晋军(于)函陵,军(于)汜南

七、固定句式

夫晋,何厌之有?(何……之有:表反问的句式,译为:有……的呢?)

八、文化常识:

1、《左传》:是我国第一部叙事详细的编年体史书,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》合称“春秋三传”。《春秋》是我国第一部编年体史书,孔子编订。

2、爵位:春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。

3、敢以烦执事:执事,办事的官吏,这里是对对方的敬称。

4、盟:两国或两人以上相互约定协同办事称“盟”。会盟时一般要举行杀生、歃血(会盟时饮牲畜的血或涂牲畜的血在口旁,以示诚信),并宣读誓书,向神发誓。国家遇急难时,诸侯间临时约定会见,举行盟礼,共同约定,互相援助,称“会盟”。

九、重点语句翻译

1、晋侯伯围,以其无礼于晋,且贰于楚也,晋军函陵,军氾南。

点评:以,连词,因为。贰,数词作动词,从属二主。军,名词作动词,驻扎。无礼于晋,状语后置。晋军函陵,省略介词“于”。

翻译:晋文公、穆公联合围攻国,因为国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟(从属于晋的同时又从属于楚)。晋军驻扎在函陵,军驻扎在氾南。

2、吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

点评:子,敬称,您。而,连词,表承接,才。是寡人之过也,判断句。

翻译:我没能及早重用您,如今事情危急了才来求您,这是我的过错啊。

3、行之往来,共其乏困。

点评:行,古今异义,出使的人。之,取消句子独立性。共,通“供”。乏困,形容词用作名词,缺乏的东西。

翻译:国的使者往来经过,(国可以)供应他们缺乏的东西。

4、夫晋,何厌之有?

点评:夫,发语词。厌,通“餍”,满足。何厌之有,宾语前置,“之”,提宾标志。

翻译:晋国,有什么满足的呢?

5、越国以鄙远,君知其难也,焉用亡以陪邻?

点评:以,连词,表承接。鄙,名词作动词,把……当作边邑。远,形容词作名词,远地。用,介词,表原因,因为。亡,使动用法,使……灭亡。以,连词,表承接,陪,增加。

翻译:越过别的国家把遥远的地方作为(国的)边邑,您知道那是困难的。为什么要使国灭亡而给邻国增加土地呢?

6、既东封,又欲肆其西封。

点评:东,名词作状语,在东边。前“封”,名词的使动用法,使……成为边境;后“封”,名词,边境。肆,延伸,扩。

翻译:已经在东边使国成为边境,又想扩其西部的边境(又想往西扩大边境)。

7、微夫人之力不及此,因人之力而敝之,不仁。

点评:微,非,没有(假如没有),表示一种否定的假设或条件。夫人,古今异义;夫,指示代词,那。因,介词,依靠,借助。敝,损害。而,转折连词。

翻译:假如没有那个人的力量,我是不会达到这个地步的。借助了别人的力量却去损害他,这是不仁道的。

8、以乱易整,不武,吾其还也。

点评:以,介词,用。易,代替。武,使用武力时所应遵守的道义准则。其,用于主谓之间,语气副词,表示商量或希望的语气,还是。

翻译:用散乱代替整编,这是不武的,我们还是回去吧。

(完整版)《烛之武退秦师》文言知识点总结

《烛之武退秦师》文言知识点总结 一、字词读音 汜(fán)南佚(yì)之狐夜缒(zhuì)而出共(gōng)其乏困阙(quē)秦秦伯说(yuè) 逢(páng)孙不知(zhì)杞(qǐ)子戍(shù)之失其所与(yǔ) 二、通假字 1、今老矣,无能为也已(“已”通“矣”) 2、行李之往来,共其乏困(“共”通“供”) 3、秦伯说(“说”通“悦”) 4、失其所与,不知(“知”通“智”) 三、古今异义 1、若舍郑以为东道主 (1)东道主古义:东方道路上招待过客的主人。 今义:请客的主人。 (2)以为古义:把……作为。 今义:认为 2、行李之往来,共其乏困 (1)行李古义:出使的人。 今义:出门所带的包裹、箱子等。 (2)乏困古义:缺少的东西。 今义:疲劳。 3、微夫人之力不及此 (1)夫(fú)人古义:那人 夫(fū)人今义:对已婚女子的尊称。 四、词类活用 烛之武退秦师(动词使动用法,使……退) 且贰于楚也。(数词作动词,从属二主) 晋军函陵(名词作动词,驻军)

与郑人盟(名词作动词,结盟) 夜缒而出(名词作状语,在晚上) 朝济而夕设版焉(名词作状语,在早晨,在晚上) 既东封郑(名词作状语,在东边) 既东封郑(名词的使动用法,使……成为疆界) 且君尝为晋军赐矣(动词作名词,恩惠) 若不阙秦(动词的使动用法,使……减少) 若亡郑而有益于君(动词的使动用法,使……灭亡) 邻之厚,君之薄也(形容词作动词,变雄厚,变薄弱) 五、一词多义 封①既东封郑(名词的意动用法,以……为疆界) ②又欲肆其西封(疆界) 而①今急而求子(才,表转折,连词) ②夜缒而出(表修饰,连词) ③朝济而夕设版焉(表转折,连词) 以①以其无礼于晋(因为,连词) ②敢以烦执事(用,介词) ③越国以鄙远(来,表目的,连词) ④若舍郑以为东道主(把,介词) ⑤以乱易整(用,介词) 之①臣之壮也,犹不如人(助词,主谓之间取消句子独立性,不译) ②邻之厚,君之薄也(助词,主谓之间取消句子独立性,不译) ③阙秦以利晋,唯君图之(代词,这件事) ④子犯请击之(代词,指秦军) ⑤夫晋,何厌之有(宾语前置的标志,不译) 焉①焉用亡郑以陪邻?(疑问副词,为什么) ②若不阙秦,将焉取之 (疑问代词,哪里) ③子亦有不利焉(句末语气词,相当于“啊”)

烛之武退秦师优秀教案

烛之武退秦师 教学目标: 1、理解和掌握文中常见的文言实词和虚词的意义和用法。 2、体会烛之武游说的艺术。 教学重点: 理解和掌握文中常见的文言实词和虚词的意义和用法。 教学难点: 体会烛之武游说的艺术。 课时安排:1课时 教学过程: 一、导入新课 古人曾说过,三寸之舌强于百万之师,一个人仅凭其三寸不烂就劝退敌人的百万 强师?今天,让我们一同走进《烛之武退秦师》。共同了解一个不战而屈人之兵的传 奇人物:烛之武。 二、简介《左传》 《春秋左氏传》(Zuo’s Commentary),原名《左氏春秋》,汉代时又名《春 秋左氏》、《春秋内传》,汉代以后才多称为《左传》。 该书共三十五卷,是儒家经典之一且为十三经中篇幅最长的,在四库全书中列为经部。记述范围从公元前722(鲁隐公元年)至公元前468(鲁哀公二十七年)。 《左传》相传是春秋末年鲁国的左丘明为《春秋》做注解的一部史书,与《公羊传》、《谷梁传》合称为“春秋三传”。它是中国第一部叙事详细的编年体史书,同时也是 杰出的历史散文巨著。 三、初读感知 1、解决生词:

贰(èr)氾南(fàn)佚之狐(yì)夜缒而出(zhuì)共其乏困(gng)逢孙(páng)2、放名家朗诵,请同学们听清字音,听准句读,听出语气。 3、背景感知: 自由诵读一遍,在朗读的过程中思考一个问题一共涉及了哪三个国家?并且找出 三国之间的纠葛,并造成什么后果,并从原文中找出依据。 (明确): 涉及到了晋、秦、郑三国。 (板书)一个三国的简略地图:秦──晋──郑 (依据:越国以鄙远,君知其难也。) 晋郑之间:晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。 晋秦之间:许君焦、瑕,朝济而夕设版焉 后果:晋军函陵,秦军氾南 (补充):重耳过郑(公元前637年) 这一年,晋公子重耳在齐国居五年后,离开齐国。经曹、宋路过郑国。郑国大夫 叔瞻劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳不礼。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。郑楚结盟(公元 前632年)是年四月,晋楚争霸中原,当时,郑国处四战之地,无险可据,又自无 礼于重耳之后,故背晋助楚,因此,郑文公曾到出国怂恿楚成王出兵作战。晋楚战于 城濮,楚军大败。晋文公尊周攘夷,成为春秋霸主之一。楚败,郑文公内心恐惧,又 派大夫子人九到晋国请罪求和。五月,晋侯、郑伯盟于衡雍(今河南原阳西)。晋文 公受周天子册命与四方诸侯盟于践土(在衡雍之西),晋文公为盟主,郑参与践土之盟,但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既怂恿楚国出兵攻晋,又盟于晋,这就是文中所 言“且贰于楚也”。 四、文本探究 1、研读烛之武劝说秦王的精彩部分: (1)(师过渡)是啊,晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在南。在这危如累卵,命悬一线的危机时刻,烛之武不战而屈人之兵,如果你是烛之武,你会怎么劝说? (明确):因为之前已经让学生在初读感知中了解了三国的纠葛,所以学生会直接告 诉秦王,之前晋国对秦国食言,点拨学生,让学生设身处地的想一想,如果自己是秦

烛之武退秦师知识点

烛之武退秦师 写作背景:鲁僖公三十年(前630年),晋秦联合攻打郑国,郑国危在旦夕,烛之武临危受命,凭三寸不烂之舌,利用秦晋之间的矛盾,说服秦伯。最后,秦伯不仅撤走围郑的秦军,反而派兵保卫郑国,迫使晋国也不得不撤兵,终于使郑国得以保全。本文赞扬了烛之武临危受命,不避险阻,只身说服秦君,维护了国家安全的爱国主义精神和机智善辩的外交才能。(本文被清人誉为“第一篇反间文字”) 1、找出文中的通假字,并解释。 ①共其乏困:“共”通“供”——供给

②秦伯说,与郑人盟:“说”通“悦”——高兴 ③失其所与,不知:“知”通“智”——明智 2、古今异义词。 ①微夫人之力不及此。(夫人:代词“夫”与名词“人”表达“那个人”之意。今常为一词,尊称一般人的妻子。) ②亦去之。(去:离开。今常用于从所在地到别的地方。) ③行李之往来,共其乏困。(行李:外交使节。今常指出门所带的包裹、箱子等。) ④且贰于楚也。(贰:从属二主,动

词。今为“二”的大写,数词。) ⑤若舍郑以为东道主。(东道主:东方道路上的的主人。今指设宴请客的人。) 3、特殊句式。 判断句: ①邻之厚,君之薄也。(“也”表判断) ②以乱易整,不武。(否定判断句)倒装句: ①夫晋,何厌之有?(宾语前置句) ②佚之狐言于郑伯。(介宾结构后置句) 4、词类活用

晋军函陵(军:名作动,驻军) 朝济而夕设版焉(朝、夕:名词作状语,在早上、在晚上) 阙秦以利秦(利:名词的使动用法,使……得利) 烛之武退秦师(退:动词的使动用法,使……退却) 越国以鄙远(远:形容词用作名词,远方的国家) 夜,缒而出(夜:名词用作状语,在晚上) 既东封郑(封:名词的使动用法,使……成为边界) 越国以鄙远(鄙:名词的使动用法,边邑)

《烛之武退秦师》知识总结及拓展

《烛之武退秦师》知识总结及拓展 看到这个题目,我们可以知道两个信息:第一,主人公是烛之武;第二,烛之武一个人退了 一个军队。我们还能产生一个疑问,他是怎么退的秦师? 这样我们就得到了标题的三个作用:交代主要人物;交代主要事件;设置悬念,吸引读者的阅读兴趣。 一、文化常识 1.《左传》全称《春秋左氏传》,原名《左氏春秋》,汉代时又名《春秋左氏》、《春秋内传》,汉代以后才多称为《左传》。 2.《左传》相传是春秋末年鲁国的左丘明为《春秋》做注解的一部史书,与《公羊传》、《谷梁传》合称为“春秋三传”。 3.它是中国第一部叙事详细的编年体史书。 4.史书体例,主要有以下几种: (1)编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。第一部编年体史书是《春秋》,第一部叙事详尽的编年体史书是《左传》。 (2)纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如第一部纪传体《史记》。 (3)国别体:以国家为单位分别记叙的历史。如《战国策》。第一部国别体《国语》。一般带“国”字的就是国别体。 (5)通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。 (6)断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。 以上六种史书体例是按不同标准划分的,实际上同一史书可能同时属于多个不同史书体例。 如《史记》属于纪传体、通史;《三国志》属于纪传体、国别体、断代史。 5.二十四史前四史:司马迁《史记》、班固《汉书》、范晔《后汉书》、陈寿《三国志》。 二、文言现象 1.词类活用:

①晋军函陵(名词作动词,驻扎,驻军。) ②若亡郑而有益于君。(使郑亡,动词使动用法) ③越国以鄙远(鄙,边邑。名词的意动用法,以……为鄙;远,形容词用作名词,远地) ④既东封郑,又欲肆其西封。(“东”、“西”均为方位名词作状语;封,名词活用作动词,作疆界。) 2. 通假字 ①共其乏困(共,通“供”) ②何厌之有?(厌,通“餍”,满足) ③秦伯说(说,通“悦”) ④失其所与,不知(知,通“智”) 3.古今异义: ①行李之往来 (行李,古义:出行的人;今义:出门所带的包裹) ②若舍郑以为东道主 (以为,古义:把……作为;今义:认为) ③微夫人之力不及此。 (夫人,古义:那人;今义:一般人的妻子) ④亦去之(去,古义:离开;今义:往,到) 4.文言虚词 (1)以 以其无礼于晋(因为,连词) 敢以烦执事(拿,用,介词)

《烛之武退秦师》知识点总结

《烛之武退秦师》知识汇总一、词类活用 1名词→动词: 晋军函陵,秦军氾南 (名词→动词,驻军,驻扎) 与郑人盟 (名词→动词,订了盟约;建立同盟) 2名词→状语: 夜缒而出 (在晚上,当晚) 朝济而夕设版焉 (在早上;到黄昏) 既东封郑 (在东边) 3动词→名词 且君尝为晋君赐矣 (恩惠,好处) 4形容词→名词 越国以鄙远(远方,边远的地方) 共其乏困(缺少的东西) 5形容词→动词 邻之厚,君之薄也。 (变得雄厚,变得薄弱。) 6使动用法 ①动词的使动用法 烛之武退秦师(使….退却) 若亡郑而有益于君(使…灭亡 若不阙秦,将焉取之?(使…亏损) 阙秦以利晋(使…得利) ②名词的使动用法 既东封郑(使…成为疆界) 7名词的意动用法 越国以鄙远 (意动,以……为边邑) 二、通假字

无能为也已(矣)秦伯说,与郑人盟(悦)共其乏困(供)失其所与,不知(智)何厌之有(餍) 三、古今异义 敢以烦执事 (办事的官吏,对对方的尊称/掌管某项工作)以为东道主 (把……作为/认为) (东方道路上的主人/ 泛指主人) 行李之往来 (出使的人/ 指外出的人携带的随身物品)微夫人之力 (那个人/ 尊称人的妻子) 四、特殊句式 1.省略句: (烛之武)许之(主语) (烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)(晋惠公)许君焦、瑕(主语) 敢以(之)烦执事(宾语) 晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)2.判断句 是寡人之过也(“也”表判断) 邻之厚,君之薄也。(“也”表判断) 以乱易整,不武。(否定判断句) 3.倒装句 以其无礼于晋 (于晋无礼——介词结构后置) 且贰于楚也 (于楚贰——介词结构后置) 佚之狐言于郑伯 (于郑伯言——介词结构后置) 若亡郑而有益于君 (于君有益——介词结构后置) 何厌之有 (有何厌——宾语前置)

烛之武退秦师文言知识点归纳

烛之武退秦师文言知识点归 纳 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

《烛之武退秦师》文言知识点汇总 一、文学常识 《左传》是中国古代一部()历史著作,全称(),原名(),它与()、()合称“春秋三传”。相传是春秋末期的史官()所著,《左传》以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目。它具有强烈的()思想倾向,强调等级秩序与宗法伦理,重视长幼尊卑之别,同时也表现出“民本”思想,因此也是研究先秦 ()思想的重要历史资料。《左传》不仅是历史著作,也是一部非常优秀的文学著作。它表现在: 二、指出下列通假字: 1.今老矣,无能为也已 2.共其乏困 3.若不阙秦,将焉取之 4.秦伯说 5.失其所与,不知 6.夫晋,何厌之有 三、找出古今异义词并解释: 1.贰于楚也 2.吾不能早用子 /今有急而求子 3.是寡人之过也 4.若舍郑.以为东道主 5.行李之往来 6.越国以鄙远 7.亦去之 8.微夫人之力 四、指出加点字词类活用类型 1. 烛之武退秦师 2. 以其无礼于晋,且贰于楚也 3.晋军函陵,秦军氾南 4.越国以鄙远 5.与郑人盟 6.唯君图之 7.既东封郑 8.阙秦以利晋 9.既东封郑 10.又欲肆其西封 11.夜缒而出 12.朝济而夕设版焉 13.且君尝为晋君赐矣 14.越国以鄙远 15.共其乏困

16.因人之利而敝之 17.肆其西封 18.邻之厚,君之薄也 19.若不阙秦,将焉取之? 20.若亡郑而有益于君 五、一词多义 1、实词: 鄙 ①蜀之鄙有二僧——《为学》 ②肉食者鄙,未能远谋——《曹刿论战》 ③我皆有礼,夫犹鄙我——《左传?昭公十六年》 ④越国以鄙远——《烛之武退秦师》 ⑤言语粗鄙 许 ①许君焦、暇……——《烛之武退秦师》 ②杂然相许——《愚公移山》 ③潭中鱼可百许头——《小石潭记》 ④大铁椎,不知何许人也——《大铁椎传》 ⑤相去复几许——《孔雀东南飞》 微 ①国势衰微 ②微言大义 ③人微言轻 ④微斯人,吾谁与归?——《岳阳楼记》 ⑤微夫人之力不及此——《烛之武退秦师》 ⑥微闻有鼠作作索索——《口技》 ⑦见其发矢十中八九,但微颔之——《卖油翁》敝 ①侯生摄敝衣冠——《信陵君窃符救赵》 ②敝人 ③曹操之众,远来疲敝。——《资治通鉴》 ④因人之力以敝之——《烛之武退秦师》 辞 ①辞曰:臣之壮也,犹不如人——《桃花源记》 ②欲加之罪,何患无辞 ③辞不赴命——《陈情表》 ④归去来兮辞——《归去来兮辞》 过 ①过秦论——《过秦论》 ②是寡人之过也——《烛之武退秦师》 ③以其境过清,不可久居——《小石潭记》 ④一日,大母过余——《项脊轩志》 说 ①及郡下,诣太守,说如此——《桃花源记》

烛之武退秦师总结

《烛之武退秦师》 译文 (僖公三十年)晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对文公无礼,并且郑国同时依附于楚国与晋国。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。 佚之狐对郑伯说:?郑国处于危险之中了!假如让烛之武去见秦伯,(秦国的)军队一定会撤退。?郑伯同意了。烛之武推辞说:?我年轻时,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。?郑文公说:?我早先没有重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!?烛之武就答应了这件事。 在夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去,见到了秦伯,烛之武说:?秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。越过邻国把远方的郑国作为(秦国的)东部边邑,您知道这是困难的,(您)为什么要灭掉郑国而给邻邦晋国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。如果您放弃围攻郑国而把它当作东方道路上接待过客的主人,出使的人来来往往,(郑国可以随时)供给他们缺少的东西,对您也没有什么害处。而且您曾经给予晋惠公恩惠,惠公曾经答应给您焦、瑕二座城池。(然而)惠公早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事,这是您知道的。晋国,怎么会满足呢?(现在它)已经在东边使郑国成为它的边境,又想要向西扩大边界。如果不使秦国土地亏损,将从哪里得到(他所奢求的土地)呢?削弱秦国对晋国有利,希望您考虑这件事!?秦伯非常高兴,就与郑国签订了盟约。派遣杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,于是秦国就撤军了。 晋大夫子犯请求出兵攻击秦军。晋文公说:?不行!假如没有那个人(秦伯)的力量,我是不会到这个地步的。依靠别人的力量而又反过来损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟者,这是不明智的;用散乱(的局面)代替整齐(的局面),这是不符合武德的。我们还是回去吧!?晋军也就离开了郑国。 注释 (1)晋侯、秦伯:指晋文公和秦穆公。 (2)以其无礼于晋:指晋文公即位前流亡国外经过郑国时,没有受到应有的礼遇。倒装句,于晋无礼。以,因为,连词。其,代词,它,指郑国。于,对于。 (3)且贰于楚:并且从属于晋的同时又从属于楚。且,并且,表递进。贰,从属二主。于,对,介词。 (4)晋军函陵:晋军驻扎在函陵。军,名词作动词,驻军。函陵,郑国地名,在今河南新郑北。 (5)氾( fàn)南:氾水的南面,也属郑地。(古汉语字典注,氾作水命是念作第二声。) (6)佚(yì)之狐:郑国大夫。 (7)若:假如。使:派。见:拜见进见。从:听从。 (8)辞:推辞。 (9)臣之壮也:我壮年的时候。 (10)犹:尚且。 (11)无能为也已:不能干什么了。为,做。已,同?矣?,语气词,了。 (12)用:任用。 (13)是寡人之过也:这是我的过错。是,这。过,过错。 (14)然:然而。 (15)许之:答应这件事。许,答应。 (16)缒(zhuì):用绳子拴着人(或物)从上往下运。 (17)既:已经。 (18)敢以烦执事:冒昧地拿(亡郑这件事)麻烦您手下的人。这是客气的说法。敢,冒昧的。执事,执行事务的人,对对方的敬称。 (19)越国以鄙(bǐ)远:(然而)越过别国而把远地(郑国)当做边邑。越,越过。鄙,边邑。 (20)焉用亡郑以陪邻:为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?焉:何。用:介词,表原因。陪:增加。邻:邻国,指晋国。 (21)邻之厚,君之薄也:邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。之:主谓之间取消句子独立性。厚,雄厚。 (22)若舍郑以为东道主:如果您放弃围攻郑国而把它作为东方道路上(招待过客)的主人。舍:放弃(围郑)。(23)行李:古今异义,出使的人。 (24)共(gōng)其乏困:供给他们缺乏的东西。共,通?供?,供给。其:代指使者。

烛之武退秦师知识点总结(超级全)可做总复习用

必修一文言文字、词、句集锦 四)烛之武退秦师 (一)通假字: 1.今老矣,无能为也已(已,通“矣”,了,语气词)——《烛之武退秦师》2.焉用亡郑以陪邻?(陪,通“倍”,增加) ——《烛之武退秦师》3.共其乏困(共,通“供”,音gōng,供给) (——《烛之武退秦师》 4.若不阙秦,将焉取之(“阙”通“缺”,减少)——《烛之武退秦师》5.夫晋,何厌之有(“厌”通“餍”,满足)——《烛之武退秦师》6.秦伯说(说,通“悦”,音yuè,高兴) ——《烛之武退秦师》7.失其所与,不知(知,通“智”,音zhì,明智) ——《烛之武退秦师》(二)古今异义: 1.以其无礼于晋,且贰于楚也(贰:古义:从属二主;今义:“二”的大写) ——《烛之武退秦师》2.今老矣,无能为也已(无能,古义:不能;今义:没有能力) ——《烛之武退秦师》3.吾不能早用子(子:古义:指先生,古代对人的尊称。今义:指儿子) ——《烛之武退秦师》4.是寡人之过也(是:古义:这;今义:判断动词)——《烛之武退秦师》5.敢以烦执事(执事,古义:对对方的敬称;今义:掌管某项事情(工作)的人)——《烛之武退秦师》6.若舍郑以为东道主(以为,古义:把……作为;今义:认为) ——《烛之武退秦师》7.若舍郑以为东道主(东道主,古义:东方道路上(招待过客)的人;今义:请客的主人)——《烛之武退秦师》8.行李之往来(行李,古义:出行的人;今义:出门所带的包裹) ——《烛之武退秦师》9.夫晋,何厌之有(厌,古义:满足;今义:讨厌)——《烛之武退秦师》10.又欲肆其西封(封:古义:使……成为疆界;今义:密封) ——《烛之武退秦师》11.微夫人之力不及此。(夫人,古义:那人;今义:一般人的妻子的尊称,多用 于外交场合) ——《烛之武退秦师》12.亦去之(去,古义:离开;今义:往,到) ——《烛之武退秦师》(三)词类活用 1.烛之武退秦师(退,形容词使动用法,使……撤兵) ——《烛之武退秦师》2.以其无礼于晋,且贰于楚也。(贰,数词用作动词,从属二主) ——《烛之武退秦师》3.晋军函陵(军:名词作动词,驻军) ——《烛之武退秦师》4.夜缒而出(夜,名词作状语,在夜间)——《烛之武退秦师》5.若亡郑而有益于君。(亡:使……灭亡,动词使动用法)

烛之武退秦师原文翻译及知识点归纳

烛之武退秦师原文翻译及知识点归纳 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

《烛之武退秦师》原文 九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军泛南。 译文:晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在泛南。 佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。 译文: 佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说;“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。 夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之阙秦以利晋,唯君图之。” 译文: 夜晚用绳子将烛之武从城上放下去,去见秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有好处,那就烦劳

您手下的人了。越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是困难的,您何必要灭掉郑国而增加邻邦晋国的土地呢邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东道上的主人,秦国使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕二邑割让给您。然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。晋国有什么满足的呢现在它已把郑国当作东部的疆界,又想扩张西部的疆界。如果不侵损秦国,晋国从哪里取得它所企求的土地呢秦国受损而晋国受益,您好好掂量掂量吧!” 秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。 译文: 秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。 子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整不武。吾其还也。”亦去之。 译文: 子犯请求晋文公下令攻击秦军。晋文公说:“不行!假如没有那人的支持,我就不会有今天。借助了别人的力量而又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧!”这样晋军也撤离了郑国。 重要实词 1、贰 ①“二”的大写。因为郑国先于晋国结盟,但后于晋国的敌国楚国结盟,被视为不敬。故秦、晋围之 (例:国不堪贰,君将若之何《左传·隐公元年》) ②副职 (例:其内任卿贰以上。梁启超《少年中国说》) ③不专一 (例:贰则疑惑。《荀子·解蔽》) ④离心,

人教版必修一《烛之武退秦师》文言文基础知识点梳理

烛之武退秦师备课基础知识一词多义 1.微 ①微夫人之力不及此 如果没有 ②微闻有鼠作作索索 暗暗地 ③各微侧,其两膝相比者 稍微,略微 ④猥以微贱,当侍东宫 低贱,卑下 ⑤微风鼓浪 微小,轻微 2.若 ①若使烛之武见秦君,师必退 假如 ②海内存知己,天涯若比邻 好像 ③徐公不若君之美也 及,比得上 ④若入前为寿 第二人称代词,你 ⑤桑之未落,其叶沃若 形容词词尾,相当于“貌”“……的样子” 3.许 ①许君焦、瑕 答应,允许

赞许,赞同 ③问渠那得清如许 这样,这般 ④潭中鱼可百许头 表示大约的数量 ⑤先生不知何许人也 处所,地方答案 4.鄙 ①越国以鄙远 把……当做边邑 ②蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富边界地方 ③鄙贱之人,不知将军宽之至此也庸俗,浅陋,鄙俗 ④鄙人不知忌讳 鄙人,复合词,自称的谦辞 ⑤孔子鄙其小器 轻视 5.以 ①以其无礼于晋 介词,因为 ②敢以烦执事 介词,拿,用 ③越国以鄙远 连词,表顺承 ④若舍郑以为东道主

⑤以勇气闻于诸侯 介词,凭借 ⑥夫夷以近,则游者众 连词,表并列 ⑦则请立太子为王,以绝秦望 连词,表目的,来 ⑧木欣欣以向荣 连词,表修饰关系 ⑨皆以美于徐公 动词,认为 通假字 1.今老矣,无能为也已(已同矣) 2.行李之往来,共其乏困(共通供,供给) 3.秦伯说,与郑人盟(说通悦) 4.失其所与,不知(知通智) 古今异义 1.若舍郑以为东道主 古义:东方道路上(招待过客)的主人。 今义:请客的主人。 2.行李之往来,共其乏困 古义:出使的人。 今义:出门所带的包裹、箱子等。 3.微夫人之力不及此 古义:那人,指秦穆公。 今义:对一般人的妻子的尊称。 词类活用

烛之武退秦师翻译及知识点总结

烛之武退秦师 原文 晋侯、秦伯(1)围郑,以其无礼于晋(2),且贰于楚(3)也。晋军函陵(4),秦军氾南(5)。 佚(yì)之狐(6)言于郑伯曰:“国危矣,若(7)使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞(8)曰:“臣之壮也(9),犹(10)不如人;今老矣,无能为也已(11)。”公曰:“吾不能早用(12)子,今急而求子,是寡人之过也(13)。然(14)郑亡,子亦有不利焉!”许之。(15) 夜缒(zhuì)(16)而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既(17)知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事(18)。越国以鄙远(19),君知其难也,焉用亡郑以陪邻(20)?邻之厚,君之薄也(21)。若舍郑以为东道主(22),行李(lǐ)(23)之往来,共(gōng)其乏困(24),君亦无所害。且君尝为晋君赐矣(25),许君焦、瑕(26),朝济而夕设版焉(27),君之所知也。夫(fú)晋,何厌(28)之有?既东封郑(29),又欲肆其西封(30),若不阙(quē)(31)秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说(yuè 32),与郑人盟。使杞子、逢(páng)孙、杨孙戍(shù)之,乃还(huán)。 子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此(33)。因人之力而敝之,不仁(34);失其所与,不知(zhì)(35);以乱易整,不武(36)。吾其还也(37)。”亦去之(38)。 译文: (僖公三十年)晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对文公无礼,并且郑国同时依附于楚国与晋国。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。 佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中了!假如让烛之武去见秦伯,(秦国的)军队一定会撤退。”郑伯同意了。烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。 在夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。越过邻国把远方的郑国作为(秦国的)东部边邑,您知道这是困难的,(您)为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。如果您放弃围攻郑国而把它当作东方道路上接待过客的主人,出使的人来来往往,(郑国可以随时)供给他们缺少的东西,对您也没有什么害处。而且您曾经给予晋惠公恩惠,惠公曾经答应给您焦、瑕二座城池。(然而)惠公早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事,这是您知道的。晋国,怎么会满足呢?(现在它)已经在东边使郑国成为它的边境,又想要向西扩大边界。如果不使秦国土地亏损,将从哪里得到(他所奢求的土地)呢?削弱秦国对晋国有利,希望您考虑这件事!”秦伯非常高兴,就与郑国签订了盟约。派遣杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,于是秦国就撤军了。

《烛之武退秦师》优秀课堂实录

《烛之武退秦师》教学设计一、导入 上节课我们已经初步学习了《烛之武退秦师》,处理了文字和相关文言知识。这节课我们继续深入的学习这篇文章。 二、学习目标 大家大声齐读一下我们这节课的学习目标 1、赏析论辩艺术。 2、感受人格魅力。(PPT1) 三、课前检查 首先我们来例行课前检查,看看大家对文言知识的掌握情况,找三名同学到黑板上来翻译句子。其他同学我们一起来看大屏幕。 解释红体字:(PPT2) 1、贰于楚也。 2、晋军函陵,秦军泛南。 3、臣之壮也,犹不如人。 4、行李之往来,共其乏困。 5、且君尝为晋君赐矣。 6、既东封郑,又欲肆其西封。 7、若不阙秦,将焉取之?8、微夫人之力不及此。 9、以乱易整,不武。10、吾其还也。 (翻译句子每句满分三分,师生一起作出评价、赋分并加以改正和强调。解释词语由两位同学回答,及时评价和指正。) 师总结:大家掌握的很不错,不过还是要勤加复习。 四、赏析论辩艺术

我们回到课文中来,(手指向黑板上的课文题目问学生)大家看这篇文章的题目是《烛之武退秦师》,如果让大家在“退”字前面加一个字修饰,大家觉得是怎样退秦师呢?(学生一般会回答劝退,说退,这时进一步追问)他是怎么劝的呢?他是依靠什么劝退秦伯的?(学生会想到:智慧)。对,“智退”是不是比“劝退”更贴切? 大家继续思考,烛之武是利用自己的智慧从哪几方面(用四字语概括)说服秦伯的?(PPT3)我们应该从文中哪部分入手分析?对,烛之武对秦伯说的那九句话。预习时已经让大家标上序号了。下面大家先自读该部分再小组讨论,给大家5分钟时间。(学生讨论并展示)师总结:同学们分析的都很透彻,很全面,老师这也分了三个方面供大家参考:亡郑利晋—舍郑利秦—阙秦利晋。 你觉得这九句话中哪句话最能打动秦伯?具体说明。学生回答时指导诵读(请你模仿烛之武当时对秦伯说的语气语调读一下,明确:铿锵有力)。示弱-利益-离间。 师总结:烛之武正是站在秦伯的立场上,晓之以理,诱之以利,句句利秦,说服了秦伯。可见,站在对方立场上,为对方考虑,从对方的利益出发进行分析,才容易被对方接受,这是所有辩词的共性,也是论辩成功的技巧。 让我们齐读该部分,领略其高超的论辩艺术。 师总结:烛之武凭借自己高超的论辩才能,一步步诱敌深入,使秦军退兵,使自己国家免于覆亡的命运,他真可谓是一名辩士(板书)。 五、感受人格魅力

烛之武退秦师文言知识整理

《烛之武退秦师》文言知识整理 一、通假字 1.今老矣,无能为也已.(已,通“矣”,语气词,了。) 2.共.其乏困(共,通“供”,供给。) 3.夫晋,何厌.之有(厌,通“餍”,满足。) 4.秦伯说.,与郑人盟(说,通“悦”,高兴。) 5.失其所与,不知.(知,通“智”,明智。) 二、古今异义 1.若舍郑以为东道主 ...古:东方道路上的主人;今:泛指设宴请客的主人。 2.行李 ..之往来,共其乏困古:使者,出使的人;今:指外出之人随身携带的物品。 3.微夫人 ..之力不及此古:那个人;今:尊称一般人的妻子。 三、词类活用(例句) (一)名词活用 1.名词作状语 ①夜.,缒而出(表时间,在晚上) ②朝.济而夕.设版焉(表时间,在早上,在晚上) ③既东.封郑(表处所,在东边) 2.名词作动词 ①晋军.函陵/ 秦军.汜南(名词用作动词,驻扎) ②既东封.郑(封:名作动,把……作为疆界) ③越国以鄙.远(鄙:名作动,把……当作边邑) 3.名词的使动与意动 ①阙秦以利.晋(利:名词作使动,使……得利) (二)动词的活用 1.动词作名词 且君尝为晋君赐.矣(赐,动词作名词,恩惠) 2.动词的使动 ①若亡.郑而有益于君(使动,使……灭亡) ②烛之武退.秦师(使动,使……退却(撤兵)) (三)形容词的活用 1.形容词作名词 ①越国以鄙远.(远,远地) ②共其乏困 ..(乏困,缺少的东西) 2.形容词作动词 因人之力而敝.之,不仁(形容词作动词,损害) 邻之厚.,君之薄.也(厚,变雄厚;薄,变薄弱) (四)数词活用

且贰.于楚也(数词“贰”活用为动词,从属二主) 四、重要虚词 1.以 ①以其无礼于晋(连词,因为) ②敢以烦执事(介词,拿,用) ③越国以鄙远(连词,表目的,来) ④焉用亡郑以陪邻?(连词,表目的,来) ⑤若舍郑以为东道主(介词,把) ⑥以乱易整(介词,拿,用) 2.而 ①今急而求子(连词,表承接,才) ②夜,缒而出(表修饰,连词) ③朝济而夕设版焉(连词,表承接) 3.焉 ①子亦有不利焉。(句末语气词,啊) ②焉用亡郑以陪邻?(疑问代词,怎么) ③若不阙秦,将焉取之(疑问代词,哪里) ④朝济而夕设版焉(句末语气词) 4.其 ①行李之往来,共其乏困(代词,指代“行李”) ②越国以鄙远,君知其难也(代词,指代“那件事”) ③失其所与,不知(代词,自己的) ④吾其还也(语气词,还是,表商量) 5.之 ①子犯请击之(代词,他们,指秦军) ②是寡人之过也(结构助词,的) ③臣之壮也(主谓间助词,取消句子独立性,不译) ④夫晋,何厌之有(宾语前置的标志,不译) ⑤辍耕之垄上(动词,往、到) ⑦邻之厚,君之薄也(主谓间助词,取消句子独立性,不译) ⑧微夫人之力不及此(结构助词,的) ⑨因人之力而弊之(结构助词,的/代词,他) 五、特殊句式 (一)判断句 1.是寡人之过也(用“也”表判断) 2.因人之力而敝之,不仁/ 失其所与,不知/ 以乱易整,不武(通过语意直接表判断)(二)倒装句 1.宾语前置句 夫晋,何厌之有(“之”作宾语前置的标志,正常语序:有何厌) 2.状语后置(介词结构后置) ①以其无礼于晋②若亡郑而有益于君 ③佚之狐言于郑伯 (三)省略句 1.省主语

烛之武退秦师优秀课堂实录

《烛之武退秦师》教学设计 一、导入 上节课我们已经初步学习了《烛之武退秦师》,处理了文字和相关文言知识。这节课我们继续深入的学习这篇文章。 二、学习目标 大家大声齐读一下我们这节课的学习目标 1、赏析论辩艺术。 2、感受人格魅力。(PPT1) 三、课前检查 首先我们来例行课前检查,看看大家对文言知识的掌握情况,找三名同学到黑板上来翻译句子。其他同学我们一起来看大屏幕。 解释红体字:(PPT2) 1、贰于楚也。 2、晋军函陵,秦军泛南。 3、臣之壮也,犹不如人。 4、行李之往来,共其乏困。 5、且君尝为晋君赐矣。 6、既东封郑,又欲肆其西封。 7、若不阙秦,将焉取之?8、微夫人之力不及此。 9、以乱易整,不武。10、吾其还也。 (翻译句子每句满分三分,师生一起作出评价、赋分并加以改正和强调。解释词语由两位同学回答,及时评价和指正。) 师总结:大家掌握的很不错,不过还是要勤加复习。 四、赏析论辩艺术

我们回到课文中来,(手指向黑板上的课文题目问学生)大家看这篇文章的题目是《烛之武退秦师》,如果让大家在“退”字前面加一个字修饰,大家觉得是怎样退秦师呢?(学生一般会回答劝退,说退,这时进一步追问)他是怎么劝的呢?他是依靠什么劝退秦伯的?(学生会想到:智慧)。对,“智退”是不是比“劝退”更贴切? 大家继续思考,烛之武是利用自己的智慧从哪几方面(用四字语概括)说服秦伯的?(PPT3)我们应该从文中哪部分入手分析?对,烛之武对秦伯说的那九句话。预习时已经让大家标上序号了。下面大家先自读该部分再小组讨论,给大家5分钟时间。(学生讨论并展示)师总结:同学们分析的都很透彻,很全面,老师这也分了三个方面供大家参考:亡郑利晋—舍郑利秦—阙秦利晋。 你觉得这九句话中哪句话最能打动秦伯?具体说明。学生回答时指导诵读(请你模仿烛之武当时对秦伯说的语气语调读一下,明确:铿锵有力)。示弱-利益-离间。 师总结:烛之武正是站在秦伯的立场上,晓之以理,诱之以利,句句利秦,说服了秦伯。可见,站在对方立场上,为对方考虑,从对方的利益出发进行分析,才容易被对方接受,这是所有辩词的共性,也是论辩成功的技巧。 让我们齐读该部分,领略其高超的论辩艺术。 师总结:烛之武凭借自己高超的论辩才能,一步步诱敌深入,使秦军退兵,使自己国家免于覆亡的命运,他真可谓是一名辩士(板书)。 五、感受人格魅力

《烛之武退秦师》优秀说课稿

《烛之武退秦师》说课稿 大家好!我的说课题目是《烛之武退秦师》,下面我将从教材、学情、教学目标、重点、难点、教法、学法、教学过程几个方面阐述我的说课设计。 一、说教材: 教材简析:《烛之武退秦师》是先秦历史散文《左传》中的名篇。本篇所记述的是秦晋大军兵临城下,郑国危在旦夕。烛之武临危受命,巧妙利用秦晋矛盾,凭三寸不烂之舌,不费一兵一卒,不动一刀一枪,离散秦晋盟约,劝退秦师,智走晋师,从而解除了郑国的危机。文章内容生动有趣,情节波澜起伏,人物忠义智勇,辞令精妙绝伦,是一篇历史散文佳作。 该课的地位和作用: 《烛之武退秦师》是高中语文第一册第五单元的一篇讲读课文。本单元学习先秦历史散文,学习本单元,要在重视诵读和背诵上;掌握文言词语的含义及其在课文中的用法;理解课文的思想内容,并能用现代观念加以审视。课文安排在单元的首篇,指导学生学好这篇文章,打好基础,树立学生学好文言文的信心。 二、说学情: 1.学情分析:经过初中阶段与必修一一单元的文言文学习,学生已经初步形成了一定的学习方法,对于文言文的阅读与学习已掌握一定的步骤,而且经过朗读训练,他们很容易感受到本文的独特之处,容易获得学习文言文的喜悦感与成就感,进而主动地加入到背诵,了解大意,归纳相关知识点的学习中来。不过,由于初中对文言文语法不要求,绝大部分学生对词语活用、特殊句式的掌握有相当的难度。这就需要上课多花时间在语法的介绍上面。并且要通过听读、示范朗读、充分调动学生读书的兴趣,以读带动学生对课文的理解,并自主地进行文言知识的总结归纳。 二、说教学目标: 1、教学目标 《高中语文教学大纲》对高中阶段在文言文方面的要求是:“诵读古典诗词和浅易文言文,背诵一定数量的名篇。掌握课文中常见的文言实词、文言虚词和文言句式,能理解词句含义,读懂课文,学习用现代观念审视作品的内容和思想倾向。”

烛之武退秦师虚词归纳(完整版)

烛之武退秦师虚词归纳 ⑴而 1.今急而求子:(连词,表修饰,不译) 2.若亡郑而有益于君:(连词,表承接,不译) 3.夜缒而出:(连词,表修饰,不译) 4.朝济而夕设版焉:(连词,表承接,不译) 5.因人之力而敝之:(连词,表转折,“却”) ⑵何 1.何厌之有:(代词,疑问代词,作宾语,“什么”) ⑶乃 1.乃还:(副词,表承接,“就”) ⑷其 1.以其无礼于晋:(代词,第三人称,“它”,指郑国) 2.君知其难也:(代词,第三人称,“它”,指这件事) 3.共其乏困:(代词,第三人称,“他们”,指出使的人) 4.又欲肆其西封:(代词,第三人称,“它”,指晋国) 5.失其所与:(代词,第一人称,“自己的”) 6.吾其还也:(副词,表婉商,“还是”) ⑸且 1.且贰于楚也:(连词,表并列,“并且”) 2.且君尝为晋君赐矣:(连词,表递进,“况且”) ⑹若 1.若使烛之武见秦君:(连词,表假设,“如果”) 2.若舍郑以为东道主:(连词,表假设,“如果”) 3.若亡郑而有益于君:(连词,表假设,“如果”) 4.若不阙秦:(连词,表假设,“如果”) ⑺所

1.君之所知也:(所字结构,“所……的事”) 2.失其所与:(所字结构,“所……的事”) 3.君亦无所害:(所字结构,“所……的事”) ⑻为 1.若舍郑以为东道主:(复音虚词,“以为”,把……作为) 2.且君尝为晋君赐矣:(实词,动词,“给予”) 3.无能为也已:(实词,动词,“做”) ⑼焉 1.子亦有不利焉:(助词,句末语气助词,表陈述,不译) 2.焉用亡郑以陪邻:(助词,疑问代词,“怎么”) 3.朝济而夕设版焉:(助词,句末语气助词,表陈述,不译) 4.将焉取之:(兼词,相当于“于之”,从哪里) ⑽也 1.且贰于楚也:(助词,句末语气助词,表陈述,不译) 2.臣之壮也:(助词,句末语气助词,表陈述,不译) 3.无能为也已:(助词,句中,表停顿,不译) 4.是寡人之过也:(助词,表判断,“是”) 5.君知其难也:(助词,句末语气助词,表陈述,不译) 6.君之所知也:(助词,句末语气助词,表陈述,不译) 7.吾其还也:(助词,句末语气助词,表陈述,不译) 8.君之薄也:(助词,句末语气助词,表陈述,不译) ⑾以 1.以其无礼于晋:(介词,“因为”) 2.越国以鄙远:(介词,“把”) 3.若舍郑以为东道主:(介词,表目的,“来”) 4.焉用亡郑以陪邻:(介词,表目的,“来”) 5.阙秦以利晋:(介词,表目的,“来”) 6.以乱易整:(介词,“用 ”) 7.敢以烦执事:(介词,“用”) ⑿因

烛之武退秦师优秀课堂实录图文稿

烛之武退秦师优秀课堂 实录 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

《烛之武退秦师》教学设计一、导入 上节课我们已经初步学习了《烛之武退秦师》,处理了文字和相关文言知识。这节课我们继续深入的学习这篇文章。 二、学习目标 大家大声齐读一下我们这节课的学习目标 1、赏析论辩艺术。 2、感受人格魅力。(PPT1) 三、课前检查 首先我们来例行课前检查,看看大家对文言知识的掌握情况,找三名同学到黑板上来翻译句子。其他同学我们一起来看大屏幕。 解释红体字:(PPT2) 1、贰于楚也。 2、晋军函陵,秦军泛南。 3、臣之壮也,犹不如人。 4、行李之往来,共其乏困。 5、且君尝为晋君赐矣。 6、既东封郑,又欲肆其西封。 7、若不阙秦,将焉取之?8、微夫人之力不及此。 9、以乱易整,不武。10、吾其还也。 (翻译句子每句满分三分,师生一起作出评价、赋分并加以改正和强调。解释词语由两位同学回答,及时评价和指正。) 师总结:大家掌握的很不错,不过还是要勤加复习。 四、赏析论辩艺术 我们回到课文中来,(手指向黑板上的课文题目问学生)大家看这篇文章的题目是《烛之武退秦师》,如果让大家在“退”字前面加一个字修饰,大家觉得是怎样退秦师呢(学生

一般会回答劝退,说退,这时进一步追问)他是怎么劝的呢他是依靠什么劝退秦伯的(学生会想到:智慧)。对,“智退”是不是比“劝退”更贴切? 大家继续思考,烛之武是利用自己的智慧从哪几方面(用四字语概括)说服秦伯的(PPT3)我们应该从文中哪部分入手分析对,烛之武对秦伯说的那九句话。预习时已经让大家标上序号了。下面大家先自读该部分再小组讨论,给大家5分钟时间。(学生讨论并展示)师总结:同学们分析的都很透彻,很全面,老师这也分了三个方面供大家参考:亡郑利晋—舍郑利秦—阙秦利晋。 你觉得这九句话中哪句话最能打动秦伯?具体说明。学生回答时指导诵读(请你模仿烛之武当时对秦伯说的语气语调读一下,明确:铿锵有力)。示弱-利益-离间。 师总结:烛之武正是站在秦伯的立场上,晓之以理,诱之以利,句句利秦,说服了秦伯。可见,站在对方立场上,为对方考虑,从对方的利益出发进行分析,才容易被对方接受,这是所有辩词的共性,也是论辩成功的技巧。 让我们齐读该部分,领略其高超的论辩艺术。 师总结:烛之武凭借自己高超的论辩才能,一步步诱敌深入,使秦军退兵,使自己国家免于覆亡的命运,他真可谓是一名辩士(板书)。 五、感受人格魅力 智退秦师是个结果,深究我们会发现,能智退秦师还有一个很重要的原因,是什么(生答:勇气)你是从哪里看出来的呢(夜缒而出),“缒”是什么意思?同学们,烛之武当时已经是一个七十多岁的老者,已经是一把老骨头了,要用绳子拴住从那么高的城墙上系下来,同学们想象一下,那是一幅什么样的画面( PPT4) 根据“夜缒而出”这一细节,发挥想象,将下面的句子补充完整。