古代泉州港盛衰的重要原因

部编七年级历史下册专项试题(含答案)1.docx

一、七年级下册综合题辨析题论述题1.阅读下列材料,回答问题。

(析经济格局的变化)材料一:秦汉时期。

我国的经济重心在北方。

两宋时期。

“国家的财政收入约百分之八十来自淮河以南地区”“丝、棉纺织业和造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”“苏湖熟、天下足”。

北宋末年以后,淮河以北被金军占领,社会经济遭到严重破坏,南方地区在相对和平的环境中经济持续发展,支撑了南宋半壁江山。

(看南方经济的发展)材料二:北宋东京城内人口稠密,居民超过百万,是中国最大的城市,城里买卖和居住的地方已经分不清,随处可开设商店,商品可以在白天、夜间交易,三鼓以后还可设夜市,通晓不绝。

材料三:宋朝的海外贸易超过了前代,成为当时世界上从事海外贸易的重要国家。

广州、泉州是闻名世界的大商港,中国商船的踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。

(1)根据材料一、二,概括指出从秦汉到宋朝南方经济发展的表现。

(2)材料一、二反映了中国古代经济格局呈现怎样的变化趋势?由材料分析导致这一重大变化的原因。

(3)从材料二中可以看出,北宋东京的商业繁荣有何特点?(4)读材料三,宋朝统治者为管理海外贸易,专门设置了什么机构?结合所学知识分析,两宋时期海外贸易繁荣的原因。

【答案】( 1)北宋时政府财政收入仰仗南方,手工业、商业集中在南方;长江下游和太湖流域成为丰饶的粮仓,南方人口所占比重不断增加并最终超过北方。

(2)我国经济重心从北方向南方转移;南方政治相对稳定,北方人口的南迁。

(3)人口稠密,是最大的都市,买卖区与居民区分不清,商品交易时间长等。

(4)市舶司;原因:统治者重视和鼓励、经济重心南移、科技发达(或指南针的应用,造船技术的提高)、农业、手工业的发展等、陆上丝绸之路被北方少数民族政权占据。

【解析】【详解】(1)根据材料一“秦汉时期,我国的经济重心在北方。

两宋时期,‘国家的财政收入约百分之八十来自淮河以南地区’‘丝、棉纺织业和造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”“苏湖熟,天下足’.北宋末年以后,淮河以北被金军占领,社会经济遭到严重破坏,南方地区在相对和平的环境中经济持续发展,支撑了南宋半壁江山。

开元寺历史故事

开元寺历史故事

开元寺是位于福建泉州市的一座古刹,其历史可以追溯到唐朝开元年间(713年至741年)。

开元寺的前身被称为莲花寺,创建于唐朝垂拱二年(686年)。

据传,当时泉州地方官员黄守恭做了一个梦,梦见自家的桑树上竟然开满了莲花。

他将此视为吉祥之兆,于是他决定在桑树园修建一座寺院,就是现在的莲花寺。

莲花寺经历了多次修缮和扩建。

到了唐朝开元年间,该寺进行了大规模的重建和扩张,并改名为开元寺,成为泉州地区最大的寺庙。

开元寺在历史上的地位和影响力得到了南宋时期的进一步巩固和提升。

当时泉州成为一个繁荣的海港,商贾云集,外国商人和传教士也涌入该地。

由于地理位置重要、港口天赐,泉州逐渐成为海上丝绸之路的起点和重要枢纽,也成为了东西方文化交流的中心。

泉州在南宋时期的繁荣让开元寺得到了进一步的发展,造型宏伟的建筑开始兴建,寺内诸多佛像和浮雕雕塑也开始出现。

其中,引起人们关注的就是大殿月台上的十臂人狮雕像,这个雕像展示了泉州在南宋时期的文化交流和开放精神。

开元寺的历史故事反映了泉州在唐宋时期的繁荣和文化交流的重要地位。

它不仅是宗教信仰的场所,也是文化传承和展示的瑰宝。

通过开元寺的历史故事,我们可以深入了解泉州作为重要商港和文化中心在中国古代历史中所扮演的重要角色。

11.2 宋代泉州商业发展研究

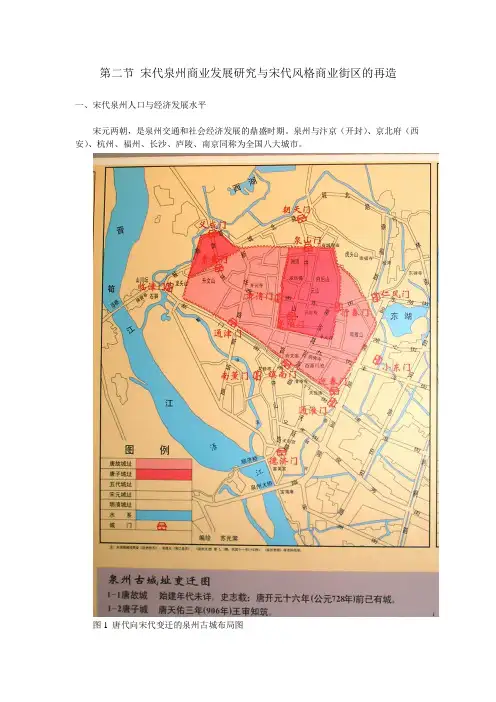

第二节宋代泉州商业发展研究与宋代风格商业街区的再造一、宋代泉州人口与经济发展水平宋元两朝,是泉州交通和社会经济发展的鼎盛时期。

泉州与汴京(开封)、京北府(西安)、杭州、福州、长沙、庐陵、南京同称为全国八大城市。

图1 唐代向宋代变迁的泉州古城布局图宋代由于泉州社会安定,经济发展,海外通商繁荣,同时,由于金兵入侵中原,大批百姓移居泉州,泉州人口迅速增长。

太平兴国六年(981年),泉州及所辖南安、晋江、同安、永春、德化、安溪、惠安七县共96581户,52.15万人。

元丰年间(1078~1085年)主客户达201406户,人口达106.7450万人,首次破百万大关,比宋初增长1.1倍。

泉州城内人口突破10万人,成为全国八大州府之一,被称为富州。

淳佑年间(1241~1252年),户数增至25.57万余户,人口多达132.99万人,出现泉州历史上第一次人口高峰,泉州由上州升为望州。

宋代泉州已经属于商业繁华的大城市,算是现在中国上海的对外贸易中心口岸地位。

宋代,中原移民泉州更多。

特别是南北宋之交,金兵入侵,中原人民不堪金朝统治者的蹂躏,纷纷渡江入闽,相当一部分迁入泉州。

宋朝主要有三批民居泉州。

第一批,北宋,熙宁十年(1077年),廖恩率农民起义军败入泉州,留下定居;第二批,南宋时,南外宗正司从镇江迁来泉州,仅皇族宗属近三千人,带来江南先进的经济和文化,随带的一批宗室染织工匠,传入染织新技术,使泉州成为全国丝织业中心之一;第三批,宋末端宗帝被元军追杀,部分官员及其家属潜居泉州。

此外,元朝内部纷争,有的逃到惠北,成了泉州的蒙古族。

宋代,泉州人多地少的矛盾日益突出。

因此,部分泉州人随海舶出洋定居,成为早期华侨,为开垦侨居地,促进东南亚的繁荣,发展中外友谊做出贡献。

北宋元二年(1087),泉州设市舶司,成为全国性贸易港口。

南宋时社会经济中心南移,进一步促进了泉州经济和贸易的发展。

宋代泉州陶瓷发达,彩色陶瓷出口到世界各国。

第9课宋代经济的发展

2020-2021学年七年级下学期《第9课宋代经济的发展》一.选择题(共22小题)1.考古工作者对泉州沿海进行考古调查,发现了多处南宋时期的古代港口、码头与古海船遗址。

这说明,南宋泉州()①海外贸易兴盛②是南宋著名的造船业中心③是闻名的大商港④农业、手工业发达A.①②④B.②③④C.①③④D.①②③【分析】本题以考古工作者对泉州沿海进行考古调查为切入点,考查的是宋代南方经济发展的相关知识点。

【解答】考古工作者发现了泉州沿海多处南宋时期的古代港口、码头和古海船遗址,表明宋朝的造船业发达,海外贸易兴盛。

东南沿海的广州、泉州等地,是闻名的大商港;造船技术领先于世界使用可以起伏的桅杆,发明了密封舱技术,装配了指南针。

①②③是正确的选项。

故选:D。

【点评】本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。

注意掌握宋代南方经济发展的有关内容。

2.北宋时期出现了大量描绘市井风情的绘画作品。

出现这一现象的主要原因是()A.重文轻武是朝廷的基本国策B.长期分裂局面的结束C.商品经济的发展和城市的兴盛D.各民族融合与交流的进一步加强【分析】本题考查中国古代绘画艺术。

需要掌握宋朝市民文化的原因。

解题的关键是结合宋朝商业发展的影响分析即可。

【解答】依据题干材料“出现大量描绘市井风情的作品”,结合所学可知,随着宋朝商品经济的发展,市民阶层壮大,出现了市民文化,故C项正确。

ABD三项均不符合,应排除。

故选:C。

【点评】本题考查对宋朝市民文化的原因的把握,旨在考查学生调用所学知识分析理解的能力。

3.人民币是生活中不可或缺的交换工具,世界上最早的纸币就出现于古代中国,请问它叫()A.银子B.交子C.会子D.条子【分析】本题以人民币是生活中不可或缺的交换工具为切入点,考查宋代南方经济发展的相关知识点。

【解答】由于金属货币携带不便,北宋前期,四川地区出现交子,是世界上最早的纸币。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。

海丝古城泉州简介

海丝古城泉州简介海丝古城泉州,位于福建省泉州市,是中国历史文化名城之一。

它是世界上唯一以海上丝绸之路为主题的国家级历史文化名城。

泉州作为中国古代海上丝绸之路的重要起点,曾是中国与世界各国进行贸易往来的重要港口城市,也是中国最早对外开放的城市之一。

泉州的历史可以追溯到公元前2世纪,当时它是闽越文化的发源地。

随着海上丝绸之路的兴盛,泉州成为了中国与东南亚、南亚以及中东地区进行贸易的重要枢纽。

在宋、元、明、清等朝代,泉州都是中国最繁荣的港口城市之一。

海丝古城泉州的建筑、文化、风俗等方面都受到了海上贸易的影响,形成了独特而丰富的历史文化底蕴。

海丝古城泉州有许多著名的历史古迹,其中最具代表性的是泉州古城墙。

泉州古城墙始建于14世纪,是中国保存最完整的古代城墙之一。

城墙周长约为6公里,高约为10米,上有城楼、角楼和箭楼等防御设施。

登上城墙,可以俯瞰整个古城的壮丽景色,并且感受到历史的沧桑与厚重。

除了古城墙,海丝古城泉州还有许多古建筑群,其中最著名的是开元寺、清源山庙宇群和西洋楼群。

开元寺是泉州最古老的佛教寺院,建于公元686年,是福建省现存最早的木构建筑之一。

清源山庙宇群包括清源寺、惠安土楼等,是泉州地区最具规模和影响力的庙宇群。

而西洋楼群则是泉州市区一道独特的风景线,这些建筑是19世纪末至20世纪初,泉州富商为展示财富和追求现代化而兴建的,融合了中西建筑风格的建筑物。

海丝古城泉州还有许多传统的手工艺品和特色小吃。

例如,泉州木雕是中国传统工艺的代表之一,以其精细的雕刻工艺和独特的造型而闻名。

泉州的传统小吃也非常丰富多样,有鱼丸、肉粽、海蛎煎等美食,让人们在品尝美食的同时,也能感受到泉州的浓厚文化氛围。

海丝古城泉州不仅是一座具有悠久历史的城市,也是一座充满活力和魅力的现代城市。

如今,泉州已经发展成为中国东南沿海地区重要的经济中心和现代化城市,但它始终保留着历史遗迹和传统文化,让人们能够感受到海上丝绸之路的繁荣和辉煌。

海上丝绸之路起点

海上丝绸之路起点作者:沈安娜来源:《家庭文化》2017年第09期随着“一带一路”战略的提出,“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”再次成为人们关注的焦点。

“一带一路”不仅是促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路,更是增进理解信任、加强全方位交流的和平友谊之路。

习近平总书记指出:“人文交流合作也是‘一带一路’建设的重要内容。

真正要建成‘一带一路’,必须在沿线国家民众中形成一个相互欣赏、相互理解、相互尊重的人文格局。

” 为促进战略思想实施和加强读者对“一带一路”的理解,我们将开设《丝路人文》栏目,介绍“一带一路”沿线国家和地区的人文风情,助力“一带一路”共赢人文发展。

走进魅力城市泉州,你可以一边品味元宵圆的甜美,一边赞叹五花八门的泉州花灯艺术和德化瓷器的精美绝伦。

你可以一边品尝着著名铁观音的茶香,一边看到一座座高楼大厦拔地而起。

你可以一边吃着味道鲜美的海鲜,一边观赏泉州侨乡不夜城光彩照人的美景。

令人流连忘返的泉州,能让人真正领略到“此地古称佛国,满街都是圣人”的含义!千年古城泉州,位于东海之滨,地处福建东南部,与台湾隔海相望。

意大利旅行家亚格也曾经坐船探险到过泉州,并称它为“光明之城”。

这座散发着现代化气息的港口城市,它曾是“海上丝绸之路”的起点,它也曾是马可·波罗笔下的“东方第一大港”。

最近笔者“一带一路”寻美之旅,慕名走进这一美丽的古老城市——泉州。

走进“东亚文化之都”2013年,泉州有幸被当选为中国首个“东亚文化之都”称号。

作为古代东方第一大港、海上丝绸之路的起点,泉州与世界上100多个国家和地区有过友好往来,是古代中国与东亚文化圈交流的重要城市,泉州有着自己的文化,也吸收着别人的文化,融合为自己的新文化,拥有许多城市都难以比拟的纯度、深度和广度。

据史料,在与东亚各国的交往中,古代泉州就与韩国、日本等国家保持经济、文化上的交流,也有丰富的史料印证了泉州在东亚文化圈中长期以来的重要交流作用,在漫长的东亚交流史中,泉州与东亚各国在文化上互通有无,也促进了民族融合。

徐闻汉港兴衰的历史原因

徐闻汉港兴衰的历史原因作者:来源:《商业文化》2009年第02期徐闻是我国古代重要的南疆重镇,陆路驿站、海道要津和滨海县治,并且曾经是雷州半岛和海南岛的政治经济中心,也是我国古代对外贸易最早的通商口岸之一。

徐闻港从汉代兴起后,一直到三国、东晋南北朝时,对外通商贸易都相当发达。

由于东汉前期(117年前后)匈奴占领河西走廊以西大部分地区,因此,中西方的陆路交通受到阻塞,以至南方海路交通显得更加重要。

而徐闻港地处琼州海峡,是当时船舶沿岸航行到东南亚各国的必经之地,在历史上发挥过重要作用。

此后由于陆地的延伸和航海技术的进步,以及陆路交通的发展,使徐闻港不再是航行东南亚各国的必经之路了。

虽然二千多年来名称依存。

但当年的港口旧址,已经是沧海桑田,湮没无闻了。

那么,是什么原因促其兴旺,又是什么原因使其衰落的呢?中山大学教授沈荣嵩曾在《岭南文史》撰文认为,港口的兴衰是随着社会政治经济条件和自然条件的变化而演变的。

沈教授从历史记载和考古研究中发现,徐闻港作为我国对外贸易口岸,在两汉时期比较发达,其主要原因有两个方面:一、西汉时期政治稳定,经济繁荣;开创了官方的海外贸易,使徐闻港成为对外贸易的重要口岸。

秦始皇打通五岭统一中国以后,到西汉时期才巩固起来。

汉王朝前期采取一系列奖励农耕,减免赋税,与民休养生息的政治经济措施,经过五六十年相对稳定时期,使国民经济得到恢复和发展。

到了汉明帝时,已是“天下安平,百姓殷富。

”社会经济的繁荣,必然促进工商业和交通运输及对外贸易的发展。

两汉时期国内不设关禁,商业通行无阻。

从汉武帝扩展疆域以后,又开创了官营的海外贸易。

汉王朝经常派遣直属宫廷的黄门译长,率同应募的船员们,带着黄金和丝织物,从徐闻或合浦上船,出海远航,和海外国家进行官方的外交活动和贸易,交换明珠、宝石及其它奇石异物等珍宝带归,以满足宫廷的需要。

因此,西汉时期的经济繁荣,是徐闻港繁荣发展的重要条件。

二、徐闻港的地理位置有利于当时的海上交通贸易。

元朝末年泉州波斯人起兵叛乱 纵横福建近十年

元朝末年泉州波斯人起兵叛乱纵横福建近十年亦思巴奚兵乱是元朝末年的1357年至1366年间在福建发生的一场长达近十年的以波斯色目人军队“亦思巴奚军”为主的军阀混战,由于“亦思巴奚”是泉州波斯人的武装,因此此事件也被称为“波斯戍兵之乱”。

在兵乱期间,亦思巴奚军割据泉州并插手福建政治,一度北上占领了福州,还参与了兴化的乡族内战,引发了福建沿海的多个派别参加的大规模混战,后来又与元朝的福建行省政府直接对抗,最后被元朝将领陈友定平定。

这场兵乱波及泉州、福州、兴化等地,造成大量平民的死亡,兵乱期间和过后还发生了宗教和民族仇杀,它重创了泉州、兴化一带的社会经济,更导致当时世界最大港口泉州盛极一时的海外贸易大幅衰落,泉州的伊斯兰教也渐渐衰退。

亦思巴奚兵乱长达近十年之久,对泉州、兴化一带的社会经济产生了极大的破坏,人民饱受战乱,死伤无数,尤其在那兀纳统治泉州期间大肆搜刮财产和民女,屠戮泉州百姓,对泉州社会造成重创。

兴化路三县在战争中有超过2万民众死亡,4万多座房屋被焚毁。

因为战争和兵乱期间教派暴力对抗的关系,泉州很多清真寺都被毁坏,现今仅存通淮街的清净寺这一座古清真寺,泉州的伊斯兰教因此衰落。

连基督教(天主教)也受到连累,主教哲姆斯离开泉州,泉州基督教因而中断了约200年。

亦思巴奚兵乱带来了严重的族群间的仇视和对立,汉人对色目人的仇恨在亦思巴奚兵乱被平定后开始发泄出来,陈宗海部队占领泉州后进行了3日的大屠杀,许多色目人遇害,甚至有汉人因为长着高鼻梁或卷发而被误杀的,也有掘墓鞭尸的行为出现,蒲寿庚家族坟墓被掘开,其家族成员更是多有受酷刑之后被杀的。

由于战乱和仇杀,外国商人几乎不敢赴泉州进行交易,番舶不敢进港,大量番商外逃,外侨社区解体,泉州的海外贸易和商业遭受近乎毁灭性的打击,经济一落千丈,泉州港开始走向没落。

对于亦思巴奚战乱,历代各方的学者大多都持否定的态度,认为它造成了生灵涂炭、民族仇杀、人口减少、经济衰退、泉州港盛极而衰的严重负面影响。

海丝文化对泉州的影响

海丝文化对泉州的影响

海丝文化是指古代中国与东南亚、南亚、中东等地的海上丝绸之路贸易往来所形成的一种文化交流现象。

泉州作为海丝文化的重要节点和起点之一,受到了深远的影响。

以下是海丝文化对泉州的主要影响:

1. 经济繁荣:海丝贸易使得泉州成为一个繁荣的商业港口,吸引了大量的商人和船只来往于泉州。

这促进了泉州的经济发展,带来了财富和繁荣。

2. 文化交流:海丝文化的形成使得泉州成为了东西方文化交流的重要枢纽。

泉州吸收了外来文化的精华,同时也将中国的文化传播到海外。

这种文化交流促进了泉州文化的多元化和繁荣。

3. 建筑风格:海丝文化的影响使得泉州的建筑风格独具特色。

泉州的古建筑多采用了南洋风格和伊斯兰风格的元素,体现了东西方文化的融合和交流。

4. 宗教传播:海丝文化的交流也促进了宗教的传播。

泉州成为了佛教、道教、伊斯兰教等宗教的重要传播中心,各种宗教建筑和寺庙在泉州得到了发展。

5. 文化遗产保护:海丝文化的影响使得泉州拥有丰富的历史文化遗产。

泉州的古城区、古建筑、文物等都成为了宝贵的文化遗产,吸引了大量的游客和研究者前来参观和研究。

总体而言,海丝文化对泉州的影响是多方面的,从经济、文化、建筑到宗教等各个方面都有所体现。

这种影响不仅让泉州成为了一个繁荣的商业港口,也丰富了泉州的文化内涵,塑造了泉州独特的历史风貌。

泉州地名典故

泉州地名典故

【最新版】

目录

1.泉州地名来源

2.泉州地名的文化内涵

3.泉州地名的历史变迁

4.泉州地名的保护与传承

正文

泉州,这座位于福建省东南沿海的城市,不仅拥有丰富的历史文化底蕴,而且它的地名也承载着许多有趣的典故。

首先,泉州地名的来源与其地理位置密切相关。

泉州古称“闽州”,因泉州位于闽江口而得名。

后又因泉州湾的地形如同一个“泉”字,故将“闽州”改为“泉州”。

这个地名不仅表现了泉州的地理特征,还蕴含了泉州人民对家乡的深深眷恋。

其次,泉州地名的文化内涵丰富多彩。

泉州作为古代“丝绸之路”的海上起点,曾是东西方交流的重要窗口。

这也使得泉州地名中融入了许多外来文化元素。

例如,泉州的许多地名中都带有“亭”字,这是因为古代泉州的港口贸易非常繁荣,商贾们常常在港口附近的亭子里进行交易。

此外,泉州还有一些地名与宗教文化有关,如清净寺、开元寺等,这些都是古代泉州宗教文化的见证。

再次,泉州地名的历史变迁反映了这座城市的发展历程。

从古至今,泉州历经了多次行政区划的调整,这使得泉州地名也发生了许多变化。

但不管怎么变,泉州地名始终是这座城市历史的重要载体,它见证了泉州的沧桑巨变。

最后,泉州地名的保护与传承对于弘扬泉州文化具有重要意义。

如今,

泉州地名已经成为泉州独特的文化符号,我们应该加强对泉州地名的保护和传承,让更多的人了解泉州的历史文化。

总之,泉州地名典故是泉州历史文化的重要组成部分,它既体现了泉州的地理特征,又展现了泉州人民的智慧和创造力。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

古代泉州港盛衰的主要原因是什么

晋江市平山中学 杨通评

泉州古港有一千五百多年对外开放的历史,早在唐代就是我国四大对外贸易

港口之一,宋元时代更以“刺桐港”之称闻名于世,被誉为中世纪“东方第一大

港”,是中国古代“海上丝绸之路”的始发港。

令人叹息的是,千年古港泉州港现如今却沦为一个地方性港口。

那么,它究竟是如何一步步走向没落的呢?

兴盛原因:

元代是泉州港发展史上的鼎盛时期,泉州是当时中国乃至全世界最大的港

口,也是元代福建最大的城市,其人口规模超过了作为福建行政中心的福州。

元世祖忽必烈重视发展海外贸易,任用蒲寿庚,大力发展泉州的海外贸易,

形成以泉州为中心的海外贸易体系。其时泉州为中外各种商品的集散地和中转

站,中外商人大多在此交易。泉州还辟有色目人居住的专区,这些外国商人为泉

州的繁荣做出了贡献。与此同时,泉州出现了一个由阿拉伯和波斯商人组成的、

渐趋中国化的独特的穆斯林社会。蕃民的到来也为泉州文化尤其是宗教文化注入

了新鲜血液,使泉州成为佛教、伊斯兰教、景教、摩尼教、道教等诸多宗教的汇

总地。

衰落原因:

但到了元末,泉州发生亦思巴奚兵乱,当地的色目人互相攻杀,波及福建省

的大部分地区。叛乱长达近十年之久,对泉州、兴化一带的社会经济产生了极大

的破坏,死伤无数,尤其在那兀纳统治泉州期间大肆搜刮财产和奸淫民女,屠戮

泉州汉人,对泉州社会造成重创。兴化路三县在战争中有超过2万民众死亡,4

万多座房屋被焚毁。

亦思巴奚兵乱带来了严重的福建人族群间的仇视和对立,汉人对色目人的仇

恨在亦思巴奚兵乱被平定后开始发泄出来,陈宗海部队占领泉州后开始报复,针

对色目人,进行了3日的大屠杀,许多未牵涉此案的色目人遇害,甚至有汉人因

为长着高鼻深目或卷发而被误杀的,也有盗墓鞭尸的行为出现,蒲寿庚家族坟墓

被掘开,其家族成员更是多有酷刑之后被杀的。

由于战乱和仇杀,外国商人几乎不敢赴泉州进行交易,番舶不敢进港,大量

番商携带银钱外逃,外侨社区解体,泉州的海外贸易和商业遭受近乎毁灭性的打

击,经济一落千丈,泉州港开始走向没落。

明朝建立后,行海禁政策,“贾海有禁”,特别是明中后期,中国东南沿海

遭受倭寇的侵扰,泉州亦备受骚扰,为防倭海禁进一步加强。泉州港失去国际大

港的地位,海外贸易极大受限,最终沦为一个地方性港口,昔日的辉煌再难重现。

明末泉州虽出现如郑芝龙船队等海上武装贸易集团与海外各国进行贸易,但

民间走私贸易毕竟是私人之举,难与王朝整体强大禁海趋势相抗衡,泉州港终于

无可挽回地衰落了下去。为了生计,泉州对外移民以缓解生存压力,形成了清初

对台湾的大规模移民。

清初迁界则对泉州港走向没落给予了致命的一击。为禁止泉州沿海居民与台

湾郑氏集团的联系和贸易往来,清廷于顺治十三年(1656年)在泉州沿海厉行

海禁,为阻止向台湾的移民,朝廷规定泉州沿海人民要“尽迁入内地”,离海

30例内均被划为界外,村庄船只一律烧毁,泉海一带“火焚二月,惨不可言”,

由于泉州紧邻台湾的特殊地理位置,受迁界之劫最惨,泉州由此受到毁灭性的打

击。后两军在此地交战多年,其后殖民主义者入侵,泉州难逃衰落厄运。

泉州港之所以没落,还有一种特别的说法,是因为泉州地方精英通过海外贸

易获得经济利益后,将投资转向科举和地产。荷兰在17世纪的衰落也是如此:

当时的摄政王不是商人,他们不去海上冒险,而是从房产和有价证券中获得收益。

最终,它以不同于崛起时的价值观结束了自己的霸权:中产阶级变为贵族,从海

洋转向陆地,从企业家变为食利者。