《动物细胞培养和核移植技术》导学案

《动物细胞培养和核移植技术》导学案

一、能力要求

.了解动物的细胞培养过程及条件。

.比较动物细胞培养技术和植物组织培养技术的区别

.简述动物核移植的过程及意义。

二、内容要求

了解动物的细胞培养过程

原代培养和传代培养的概念

三、自主学习

(一)请回顾:植物细胞工程有哪些基本技术?

阅读课本,动物细胞工程又有哪些常用技术

,其中是动物细胞工程的基础。

(二)动物细胞培养(阅读课本—,完成下列内容)

.动物细胞培养的概念:

动物细胞培养就是从动物机体中取出相关的组织,将它,然后,放在中,让这些细胞

.动物细胞培养的过程:

首先,将,然后,用,将分散的细胞制成,置于适宜的环境中培

养。

单个细胞()()细胞株()细胞系

原代培养指:

传代培养指:

.动物细胞培养的条件:

,,

,。

.动物细胞培养技术的应用

()大规模生产有重要价值的生物制品,如、

()健康细胞的培养:培养烧伤病人的细胞用于自体移植。

()基因工程的的培养

()检测有毒物质,判断某种物质的毒性大小

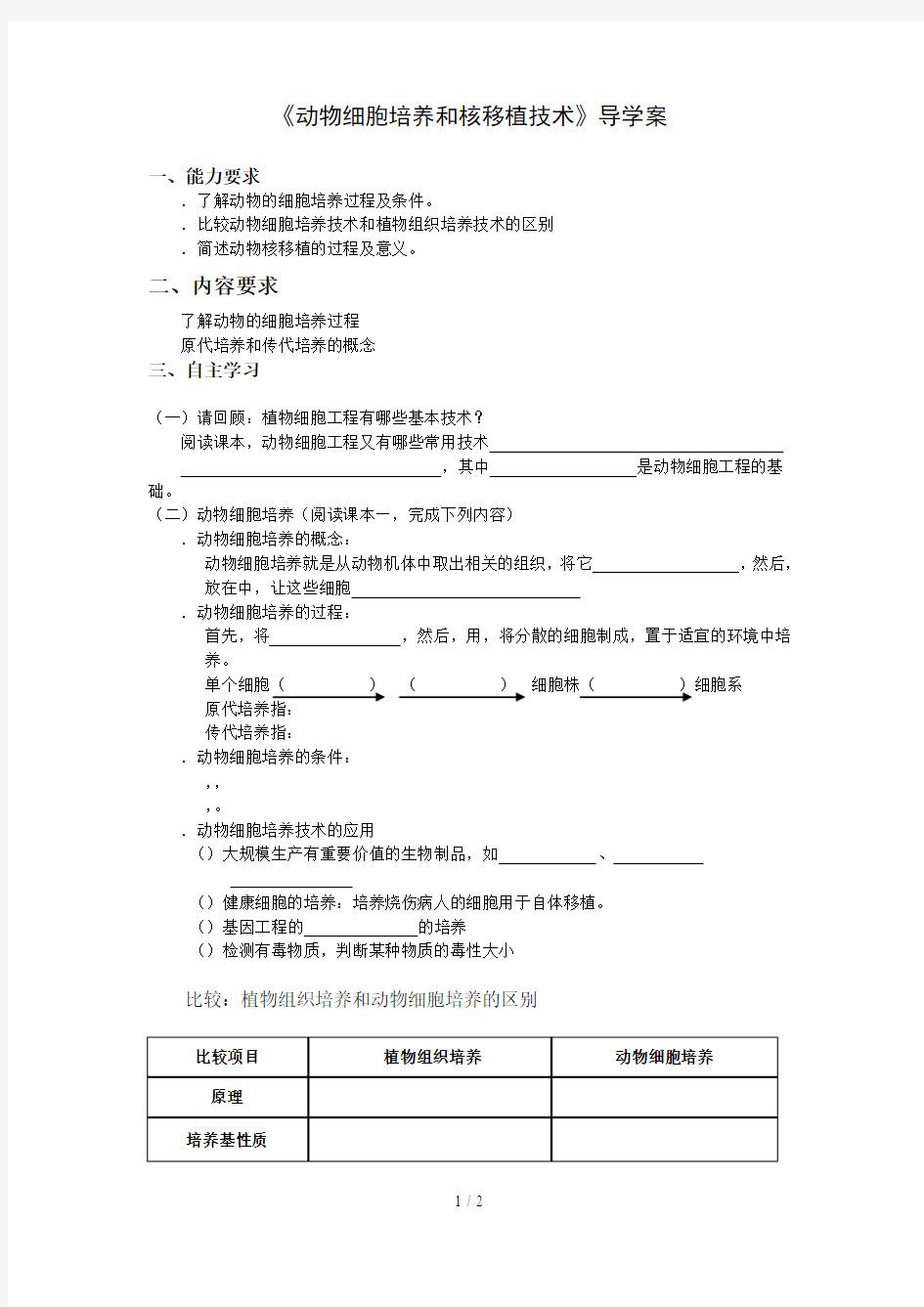

比较:植物组织培养和动物细胞培养的区别

(三)动物体细胞核移植技术和克隆动物

定义:

动物核移植是将动物的一个细胞的移入一个已经去掉细胞核的中,使其并发育成一个新的胚胎,最终成为动物个体。该动物叫。(核移植的结果:产生)

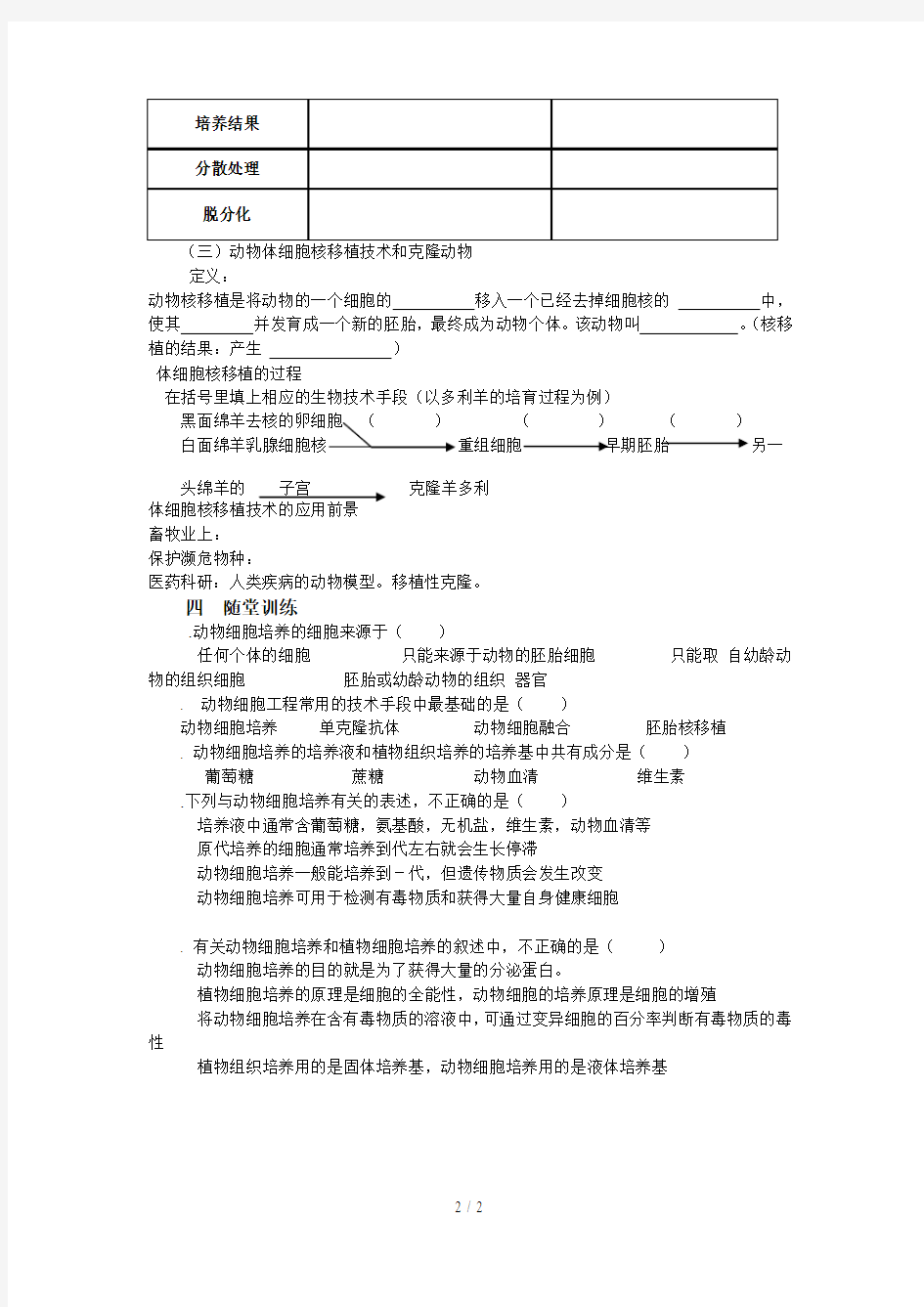

体细胞核移植的过程

在括号里填上相应的生物技术手段(以多利羊的培育过程为例)

()()

重组细胞早期胚胎另一

头绵羊的子宫克隆羊多利

体细胞核移植技术的应用前景

畜牧业上:

保护濒危物种:

医药科研:人类疾病的动物模型。移植性克隆。

四随堂训练

.动物细胞培养的细胞来源于()

任何个体的细胞只能来源于动物的胚胎细胞只能取自幼龄动物的组织细胞胚胎或幼龄动物的组织器官

. 动物细胞工程常用的技术手段中最基础的是()

动物细胞培养单克隆抗体动物细胞融合胚胎核移植

. 动物细胞培养的培养液和植物组织培养的培养基中共有成分是()葡萄糖蔗糖动物血清维生素.下列与动物细胞培养有关的表述,不正确的是()

培养液中通常含葡萄糖,氨基酸,无机盐,维生素,动物血清等

原代培养的细胞通常培养到代左右就会生长停滞

动物细胞培养一般能培养到-代,但遗传物质会发生改变

动物细胞培养可用于检测有毒物质和获得大量自身健康细胞

. 有关动物细胞培养和植物细胞培养的叙述中,不正确的是()

动物细胞培养的目的就是为了获得大量的分泌蛋白。

植物细胞培养的原理是细胞的全能性,动物细胞的培养原理是细胞的增殖

将动物细胞培养在含有毒物质的溶液中,可通过变异细胞的百分率判断有毒物质的毒性

植物组织培养用的是固体培养基,动物细胞培养用的是液体培养基

地理人教版八年级上册地形和地势教学设计

《第一节地形和地势》教学设计(第一课时)学习目标: 1.运用地形图等有关资料分析我国地形和地势的特点。 2.运用资料分析我国地形地势特点对于生产生活的影响。 教学重点、难点: ①教学重点: 通过阅读地图等资料分析归纳我国地形、地势的特点,以及地形、地势的特点对于生产生活的影响。 ②教学难点:分析地形、地势的特点对生产生活的影响。 教学方法:活动探究法、提问讲解法 教学课时:3课时 教学过程 第一课时 课程引入:前两天在网上漫游,看到一位网友的博客里的日志,叫做“山山水水──中国的美丽风景”,一下子被吸引了,日志里包括有中国的名湖之美、名泉之美、名山之美、名瀑之美、名江之美等,作者在用自己的足迹和文笔记录和感受祖国山河之壮美,也给读者以美好的心灵震撼。 承转过渡:好,下面我们就进入第一节,了解我国的地形和地势的特点。 温故知新:初一时同学们学习了基本地形类型,请同学们回忆一下陆地表面的地形类型主要有哪些种?共有多少种?主要包括平原、高原、山地、丘陵、盆地五种。 承转过渡:对于这五种基本地形类型,同学们掌握的怎么样呢?我要来测试一下大家。 温故知新:看图片识地形。首先请同学们看景观图片,识别一下其中展示的分别是哪种地形类型。分别是平原、丘陵、高原、盆地、山地。 方法归纳:以上主要是通过看图片,从各种地形类型的实际形态来识别,在日常的生活中我们往往用这种方法,也可以算作实地考察法。而我们在学习的过程中用的更多地是在地形图上识别。 温故知新:这是分层设色地形图,下面的文本框中是关于某种地形类型特点的描述,请同学们用直线将其连到图中相应的位置。 “地势相对较低,海拔多在200米以下,平坦开阔、起伏不大。”应该在图中的哪个位置,又是哪种地形类型呢? 是平原。在图中的中下部,因为这里成片的绿色,从陆高海深表上,我们可以看出绿色表示海拔高度低于200米。这里等高线又比较稀疏,说明地形平坦开阔、起伏不大。所以是平原。 “相对高度不超过200米,海拔一般在500米以下,地势起伏不大,坡度较缓”的在图中的哪个位置,应该是哪种地形类型呢?

地形地势特征导学案

万善初中八年级上期地理导学案 主备教师:申丹丹,审核领导: ___________ ,执教:申丹丹,班级___________ 姓名_________________

1. 我国地势第二阶梯的主要地形是() A.山地、高原 B.山地、高原 C.丘陵、平原 D.高原、盆地 2. 五种地形类型中占我国陆地面积比例最大的是() A.山地B .丘陵C .高原D .平原 3?“我国既有世界最高大的喜马拉雅山,也有低于海平面的吐鲁番盆地。”此叙述最足以说明哪一项地理事实?() A.疆域面积广阔 B. 地势高低起伏很大 C.地势向东逐级下降 D. 主要河川多由西向东入海

4.下列山脉,属于我国地势第一级阶梯与第二级阶梯分界线的是() A.大兴安岭 B.天山 C.祁连山 D.雪峰山 5?“天苍苍,野茫茫,风吹草地见牛羊”是描写那里的景观( ) A、东北平原B青藏高原C、成都平原D内蒙古高原 6. 我国第一阶梯上的典型内陆高原盆地是( ) A .准噶尔盆地 B .塔里木盆地 C .四川盆地 D .柴达木盆地 7. 关于我国地势优越性的说法,正确的是( ) A、使我国水能资源东部地区更丰富。 B、使许多大河滚滚东流,沟通了东西交通 C使我国森林、矿产资源丰富 D是我国内陆地区降水丰富。 二、读图综合题 8. 读我国沿36° N附近地形剖面图,回答下列问 题:12分 (1 )我国地势特点: _________________ , _______________ 。 (2) _________________________ 第一级阶梯地形以________ 为主,平均海拔在米以上。 (3) ____________________________________________________ 36° N在第二、三阶梯经过的地形 区分别是____________________________________________________ 、_____________ , 两地形区的分界线是______________ 山脉 (4 )柴达木盆地位于我国地势的第 _________ 级阶梯上。 (5)受地势影响,我国大多数河流流向是___________________ ,注入 _______________ 洋。 (6 )我国的地势对航运的影响是 _________________________ ,对水电开发的影响是 课1、这节课我收获了什么? 后 记 2、通过这次学习,我发现了什么问题?

声音的产生与传播导学案教案

第三章第一节《科学探究:声音的产生与传播》 课前准备: 学生:尽可能多找一些能够发声的物体 教师:每组两个相同的音叉、吉他、口琴、笛子、烧杯、抽气盘、抽气机。 交流展示预习成果: 通过预习你学到了哪些知识,还有哪些感到困惑的问题?请写下来。 看一看想一想: 看课本P33—P34页你有哪些感受和想法? 科学探究:声音的产生 1.请同学们让我们所准备的物体发声,仔细观察或感受它们在发声与不发声时有什么不同?____________________________.这说明声音是由物体的产生的 2.请同学们用我们所准备的器材设计一个实验,证明声音是由物体的振动产生的。 展示交流:(1)选用的器材。 (2)实验方法 (3)通过观察到的现象,证明声音是由物体的振动产生的。 3.阅读课本回答:二胡、小提琴等弦乐器是靠振动产生声音的,笛子等管乐器是由振动产生声音的,口琴是靠 振动产生声音的。 巩固新知: 1.人说话是靠来发声的,人在游泳时,会引起水的而发声。 2.在风大的日子里,电线赶上架设的电线会嗡嗡的响,这种声音是由而产生的。 3.龙舟赛时,阵阵鼓声是鼓面的__________而产生的。 科学探究:声音的传播 1.提出问题:老师的说话声是通过什么物质传到同学们耳朵中去的呢? 2.学生回答。 3.做课本图3-9实验,学生仔细听并回答问题: (1)在抽气过程中,你听到的电铃声有什么变化?

(2)如果把玻璃钟罩内的空气完全抽出来,我们还能听到声音吗? (3)实验说明:声音可以在中传播,但不能在中传播。 4.花样游泳运动员在水下也能听到音乐声,这说明能传播声音。 5.请同学们按照图3-11做一做,这说明能传播声音。 6.展示发挥:你能再举出一些气体液体固体传播声音的例子吗? 7.以上事实说明:声音的传播是需要介质的,它可以在中传播,还可以在和中传播。 8.阅读课本P38页并回答:一般情况下,声音在液体中的传播速度大于在中的传播速度,小于在中的传播速度。通常情况下,声音在空气中的传播速度是 m/s. 巩固新知: 1.能说明“液体可以传播声音”的事例是: A.我们听到雨滴打在雨伞上的“嗒嗒”声 B.我们听到树枝上小鸟的“唧唧”声 C.将要上钩的鱼被岸边的说话声吓跑 D.人在小溪边听到“哗哗”的流水声 2. 关于声音的传播,下列说法正确的是 A. 声音借助介质以波的形式传播 B. 声音的传播可以没有介质 C. 声音的传播速度在液体中最快,气体中最慢。 D. 声音的传播速度与介质无关而只与温度有关 3.通常情况下,声音在空气中的传播速度约m/s,打雷时,看到闪电后5s才听到雷声,估算一下发生雷电处离你m。 拓展提升:课后作业1、2、3、4题

《波的形成和传播》

第一节:波的形成和传播 教学目标 (一)知识目标 1、知道直线上机械波的形成过程. 2、知道什么是横波,知道波峰和波谷;知道什么是纵波,知道疏部和密部. 3、知道"机械振动在介质中的传播,形成机械波".知道波在传播运动形成的同时也 传递了能量. 4、通过学习使学生能明白用语言交流是利用声波传递信息等生活中的机械波.(二)能力目标 培养学生对现象的观察能力以及对科学的探究精神. 教学重点 机械波的形成过程及描述 教学难点 机械波的形成过程及描述 教学用具 1、演示绳波的形成的长绳; 2、横波、纵波演示仪; 教学步骤 引入新课 我们已学习过机械振动,它是描述单个质点的运动形式,这一节课我们来学习由大量质点构成的弹性媒质整体的一种运动形式——机械波。 1、机械波的产生条件是什么? 演示——水波:教师用幻灯机做实验:使平静的水面振动,会看到水面上一圈圈起伏不平的波纹逐渐向四周传播出去,形成水波。 演示——绳波:用手握住绳子的一端上下抖动,就会看到凸凹相间的波向绳的另一端传播出去,形成绳波。 以上两种波都可以叫做机械波。 教师提问:水波离开水能看到上面的现象吗?绳波离开绳行吗? 学生回答:不行。 教师提问:当振动停止后我们又看到了什么现象? 学生回答:传出去的仍然在传播,以后水(绳)都静止不动了。 请学生总结:(教师可引导) (1)机械波的概念:机械振动在介质中的传播就形成机械波 (2)机械波的产生条件:振源和介质。 振源——产生机械振动的物质,如在绳波中的手的不停抖动就是振源。

介质——传播振动的媒质,如绳子、水。 2、机械波的形成过程(用课件把绳波的运动展示) (1)介质模型:把介质看成由无数个质点弹性连接而成,可以想象为(图1所示) (2)机械波的形成过程: 由于相邻质点间力的作用,当介质中某一质点发生振动时,就会带动周围的质点振动起来,从而使振动向远处传播。例如:图2表示绳上一列波的形成过程。图中1到18各小点代表绳上的一排质点,质点间有弹力联系着。图中的第一行表示在开始时刻(t=0)各质点的位置,这时所有质点都处在平衡位置。其中第一个质点受到外力作用将开始在垂直方向上做简谐运动,设振动周期为T,则第二行表示经过了T/4时各质点的位置,这时质点1已达到最大位移,正开始向下运动;质点2的振动较质点1落后一些,仍向上运动;质点3更落后一些,此时振动刚传到了质点4。第三行表示经过了T/2时各质点的位置,这时质点1又回到平衡位置,并继续向下运动,质点4刚到达最大位移处,此时振动传到了质点7。依次推论,第四、五、六行分别表示了经过3T/4、和5T/4后的各质点的位置,并分别显示了各个对应时刻所有质点所排列成的波形。 教师讲解后,请学生讨论机械波在传播过程中的特点: 3、对机械波概念的理解 (1)机械波是构成介质的无数质点的一种共同运动形式; (2)当介质发生振动时,各个质点在各自的平衡位置附近往复运动,质点本身并不随波迁移,机械波向外传播的只是机械振动的形式(演示横波演示器); (3)波是传播能量的一种方式。 4、波的种类: 按波的传播方向和质点的振动方向可以将波分为两类:横波和纵波。 (1)横波的定义:质点的振动方向与波的传播方向垂直。 波形特点:凸凹相间的波纹(观察横波演示器),

学案1 机械波的形成和传播

第二章机械波 学案1 机械波的形成和传播 [学习目标定位] 1.理解机械波的形成过程和产生条件.2.知道波的种类及横波和纵波的概念.3.明确机械波传播的特点. 知识储备 1.物体在________附近所做的_____运动叫机械振动. 2.简谐运动的能量与______有关,对同一个系统来说,振幅_________越大,振动的能量就越大. 3.物体在周期性驱动力作用下的振动称为 __________ 一、波的形成和传播 1.波源振动带动与它相邻的质点发生振动,并依次带动离波源更远的质点振动,只是后一个质点的运动状态总是滞后于前一个质点的运动状态,于是波源的振动逐渐传播出去. 2.绳、水、空气等能够传播振动的物质,叫做介质. 3.机械振动在介质中的传播称为机械波. 4.介质中有机械波传播时,介质中的质点发生振动,且质点不会(填“会”或“不会”)随波迁移. 二、横波和纵波 1.质点的振动方向与波的传播方向相互垂直的波,叫做横波.在横波中,凸起的最高处叫做波峰,凹下的最低处叫做波谷. 2.质点的振动方向与波的传播方向平行的波,叫做纵波.在纵波中,质点分布最密的位置叫做密部,质点分布最疏的位置叫做疏部. 一、波的形成和传播 [问题设计] 如图1所示,手持细绳的一端上下抖动,绳像波浪般翻卷.这是波在绳上传播的结果,那你知道波是如何形成的吗? 图1 图2 答案 绳一端振动,带动绳上相邻部分振动,依次逐渐引起整个绳振动. [要点提炼] 波形成的原因:以绳波为例(如图2所示) (1)可以将绳分成许多小部分,每一部分看做一个质点. (2)在无外来扰动之前,各个质点排列在同一直线上,各个质点所在的位置称为各自的平衡位置. (3)由于外来的扰动,会引起绳中的某一质点振动,首先振动的那个质点称为波源. (4)由于绳中各质点之间存在着相互作用力,作为波源的质点就带动周围质点振动,周围质点又依次带动邻近质点振动,于是振动就在绳中由近及远地传播. 二、机械波 [问题设计] 把一个闹钟放在真空罩内,当闹钟的小锤敲打铃铛的时候,我们听不到声音,你知道其中的奥秘吗? 答案 声波在真空中不能传播,说明声音的传播需要介质. [要点提炼] 1.介质:绳、水、空气等能够传播振动的物质.组成介质的质点之间有__________,一个质点的振动会引起相邻质点的振动. 2.机械波 (1)产生条件:①要有__________;②要有传播振动的_________. (2)特点 ①前面的质点带动后面的质点振动,后面的质点重复前面质点的振动,并且落后于前一个质点的振动. ②沿波的传播方向上每个质点的振动方向都和波源的起振方向______. ③波传播的是_______这种形式,而介质的质点并不随波迁移. ④波在传播“振动”这种运动形式的同时,也传递______和________. [延伸思考] 一同学不小心把一只排球打入湖中,为使球能漂回岸边,这位同学采用不断将石头抛向湖中的方法,试分析这位同学能否通过这种方法把排球冲上岸? 三、横波和纵波 [问题设计] 2011年3月日本东北部海域发生里氏9.0级强震,其引发的海啸加上核泄漏事故给日本带来巨大的损失.我们可以观察到当地震发生时,地面会产生前后或左右晃动,也会产生竖直方向的振动,你 知道这是为什么吗? 答案 地震波有横波和纵波,不同的波引起地面的振动不同.

波的形成和传播

波的形成和传播 一、波的形成和传播 1.形成原因:以绳波为例(如图12-1-1所示 ) 图12-1-1 (1)可以将绳分成许多小部分,将每一部分看做质点。 (2)在无外来扰动之前,各个质点排列在同一直线上,各个质点所在的位置称为各自的平衡位置。 (3)由于外来的扰动,会引起绳中的某一质点振动,首先振动的这个质点称为波源。 (4)由于绳中各质点之间存在着相互作用力,作为波源的质点就带动周围质点振动,并依次带动邻近质点振动,于是振动就在绳中由近及远地传播。 2.介质 (1)定义:波借以传播的物质。 (2)特点:组成介质的质点之间有相互作用,一个质点的振动会引起相邻质点的振动。 二、横波和纵波 1.定义 机械振动在介质中传播,形成机械波。 2.产生条件 (1)要有机械振动。 (2)要有传播振动的介质。

3.机械波的实质 (1)传播振动这种运动形式。 (2)传递能量的一种方式。依靠介质中各个质点间的相互作用力而使各相邻质点依次做机械振动来传递波源的能量。 1.机械波的形成 2.波的特点 (1)振幅:像绳波这种一维(只在某个方向上传播)机械波,若不计能量损失,各质点的振幅相同。 (2)周期:各质点振动的周期均与波源的振动周期相同。 (3)步调:离波源越远,质点振动越滞后。 (4)运动:各质点只在各自的平衡位置附近做往复振动,并不随波迁移。 (5)实质:机械波向前传播的是振动这种运动形式,同时也传递能量和信息。 3.振动和波动的区别与联系

当堂达标 1.(多选)关于机械波,下列说法中正确的是() A.各质点都在各自的平衡位置附近振动 B.相邻质点间必有相互作用力 C.前一质点的振动带动相邻的后一质点的振动,后一质点的振动必定落后于前一质点的振动 D.各质点随波的传播而迁移 2、(多选)关于振动和波动的关系,下列说法中正确的是() A.振动是形成波动的原因,波动是振动的传播 B.振动是单个质点呈现的运动现象,波动是许多质点联合起来呈现的运动现象 C.波的传播速度就是质点振动的速度 D.对于均匀介质中的机械波,各质点在做变速运动,而波的传播速度是不变的 3、下面关于横波、纵波的说法中正确的是() A.同一波源在同一介质中形成的机械波中可同时具有横波和纵波 B.由于横波、纵波的振动方向与波的传播方向的关系不同,因此横波、纵波不可能沿同一方向传播 C.横波、纵波在同一介质中的传播速度一定相等 D.只要存在介质,不管是固体、液体或气体,均可传播横波和纵波 4、平静的湖面上漂着一块小木条,现向湖中央扔一石子,圆形波纹一圈圈的向外传播,当波传播到小木条处时,小木条将() A.随波纹漂向湖岸B.不动 C.向波源处漂动D.在原来位置上下振动 5、关于振动和波的关系,下列说法正确的是() A.如果波源停止振动,在介质中传播的波也立即停止 B.发声体在振动时,一定会产生声波 C.波动的过程是介质质点由近及远的传播过程 D.波动的过程是质点的振动形式及能量由近及远的传播过程 6、区分横波和纵波的依据是()

《中国的地形》教学设计

《中国的地形》教学设计(附:学生学案) 【课题】 湘教版义务教育地理实验教材八年级上册第二章第一节中国的地形第一课时 【所需课时】 1课时 【课标要求】 运用中国地形图概括出我国地形、地势的主要特征。 【教材及学情分析】 ⒈本节教材包括三部分内容:①地势西高东低;②山脉纵横交错; ③地形复杂多样。根据课标要求,运用中国地形图概括出我国地形、 地势的主要特征是本节内容的重点及难点。 ⒉对于地形、地势特征的学习,八年级学生已具备一定的基础。 在七年级上册的学习中,学生初步认识了等高线地形图和分层设色地 形图;在七年级下册区域地理的学习中,学生不止一次学习了运用地 形图、地形剖面图认知地形地势特征的方法。如何调动学生已有知识, 引导学生自主学习,并进一步进行方法上的指导,使学生自己利用地 图概括我国地形、地势的主要特征是教学中教师的主要任务。 【学习目标】

⒈知识目标 ⑴知道我国的地势特征:西高东低、呈阶梯状分布。 ⑵知道我国的地形特征:地形复杂多样,山地面积广。 ⒉能力目标 ⑴能运用分层设色地形图和地形剖面图等,概括出我国地形、地势特征。 ⑵学会运用地形图总结地形、地势特征的方法。 ⑶能运用“中国地形图”,认知我国主要山脉、高原、平原、丘陵、盆地的分布和相对位置。 ⒊情感态度与价值观目标 通过对中国的地形、地势特征的学习,激发学生的爱国主义情感。【教学重、难点】 运用中国地形图概括出我国地形、地势的主要特征。 【教具及媒体】 多媒体教学设备、多媒体课件、学生学案 【教学过程】

【板书设计】 附:学生学案(见后)

班级:姓名: 第二章中国的自然环境第一节中国的地形(1) (可以记录教师板书和你认为重要的内容) 运用中国地形图概括出我国地势、地形的主要特征。 米为主 米 为主 米 为主

地理人教版八年级上册地形和地势

第一节《地形和地势》测试题 一、单项选择题: 1.下列山脉中,走向与其他三个不同的是 ( ) A.大兴安岭 B.台湾山脉 C.小兴安岭 D.雪峰山 2.我国呈东北—西南走向,又是华北平原和黄土高原的分界线,该山脉是() A.大兴安岭 B.太行山C.昆仑山 D.天山 3.下列山脉位于两大高原之间的是 ( ) A.祁连山脉 B.太行山 C.天山山脉 D.巫山山脉 4.我国四大高原面积辽阔,形态各异,其中最为平坦的是 ( ) A.青藏高原 B.黄土高原 C.云贵高原 D.内蒙古高原 5.在我国各类地形面积比例示意图中,表示山地的是 ( ) A.① B.②C.③ D.④ 6.我国山区包括山地、丘陵和崎岖的高原,下面有关山区的叙述正确的是() A.我国山区面积广大,在维护生态环境条件下可以大力发展旅游、采矿和农业多种经营。 B.我国山区地面崎岖,交通不便,不利于发展多种经营。 C.我国山区森林和矿产资源丰富,所以只能发展木材加工业和采矿业。 D.山地坡度较大,耕种会有利于保持水土而不流失,改善山区的环境。 二、综合题: (一)读下图,回答问题:

1.山脉: ⑤②③④ ⑤⑥它们都是走向的山脉。 2.地形区: 高原:⑦⑧; 盆地:⑨⑩; 平原:⑾⑿。 3.位于青、陇交接处的是山;位于渝、鄂交接处的是山,位于藏、新交接处的是山;位于晋、冀交接处的是山。 三、拓展题: (一)山脉构成我国地形的骨架,它通常是某些地形区的界线,请把图中山脉两侧的序号与地形区连线。

① A 东北平原 ② B 准噶尔盆地 ③ C 内蒙古高原 ④ D 黄土高原 ⑤ E 塔里木盆地 ⑥ F 四川盆地 ⑦ G 华北平原 ⑧ H 长江中下游平原

地势和地形导学案

第二章第一节地势和地形(1) 学习目标: 1认识并知道不同走向的主要山脉。 2能够运用中国地形图,说出我国地形、地势的主要特征。 重点难点: 1我国的地势、地形基本特征。 2运用地图观察判断我国地势、地形的基本特征。 【活动1】前提测评: 1我国人口的分布特点是,一条重要的人口分界线是从的到云南省的。 2我国民族的分布特征是。 3我国少数民族分布最多的省是。各少数民族主要分布在、、等地区。 【活动2】自主学习 1.对照《中国地形图》可知:深色集中在,说明该地区的地形主要是;浅色集中在,说明该地区的地形主要是。 2.读图《我国东西向(北纬32°)地形剖面图》(22页图),思考: ①A是第阶梯B是第阶梯C是第阶梯 ②我国的地势总特征是。 阶梯名称主要地形类型海拔(单位:米) 第一级阶梯 第二级阶梯 第三级阶梯 【活动3】小组合作: 1.读图《中国地势三级阶梯示意图》,说出三级阶梯的分界线,并完成活动1。(答案写 到课本图上) 2.我国大陆地势西高东低,面向海洋,这种分布对气候、河流、交通、经济会产生什么 样的影响(答案整理在课本上)

当堂练习 1.我国地形复杂多样,西部以什么为主() A.盆地、高原、山地 B.高原、山地、平原 C.盆地、平原、丘陵 D.丘陵、山地、平原 2.下列地势变化,与我国地势变化相符的是()。 3填充图册 小结与反思 地势总特点:高低, 呈分布。 第一级阶梯——青藏高原 三级阶梯第二级阶梯—— 地势呈分布第三级阶梯—— 一二级界线: 阶梯分界线二三级界线: 学习反思:

第二章第一节地势和地形(第二课时)导学案 学习目标 能够运用中国地形图,说出我国地形主要特征。 培养学生读图分析能力、观察判断能力和主动探究的能力。 重点难点 我国主要地形的分布及特点 【活动1】前提测评 1我国地势总特征为,。 2我国地势一二级阶梯分界线是,二三级阶梯分界线是。 【活动2】自主学习 1.读图《我国地形分布大势图》(24页图)找出四大高原,并说出它们的特征(结合图) 2.读图《我国地形分布大势图》找出三大平原,并完成下列连线题 我国面积最大的平原,以肥沃的黑土着称长江中下游平原 华北平原东北平原 地势低平,有“水乡”和“鱼米之乡”的美称华北平原 3.读图《我国地形分布大势图》找出四大盆地,并完成下列连线题 面积最大的盆地四川盆地 纬度最高的盆地塔里木盆地 我国位于第一级阶梯的盆地准格尔盆地 唯一位于长江以南的盆地柴达木盆地 【活动3】小组合作 1读图“中国陆上主要山脉图”,观察,判断我国主要山脉的走向 (1) 东西走向:; (2) 东北—西南走向: (3)喜马拉雅山走向是______________________________ ⑷西北——东南走向是 2将下面这些山脉填入下图中:. ①大兴安岭②太行山③巫山④雪峰山⑤长白山⑥武夷山⑦台湾山脉⑧天山 ⑨阴山⑩昆仑山

波的形成和传播 导学案

襄阳一中高二物理学科导学案 学习时间学案编号1201 学习内容波的形成和传播 主笔人审核人 学习目标 (1)掌握机械波的形成过程及波传播过程的特点; (2)了解机械波的分类,明确机械波的产生条件及其传播特征; (3)准确理解质点振动和波传播的关系。 学习过程不看不讲不议不讲不练不讲 知识预习: 一、波的形成和传播 振动的传播称为简称_____;引起波动的振动体叫_____. 阅读教材24页部分内容分析波是怎样形成的呢? 1、绳的各部分看成是存有的质点。 2、前一质点_____相邻后一质点振动,但后一质点要_____。 3、振动的传播从总体上看形成 . 将_________沿绳子传了出去。探究与思考一: 请同学们列举生活中其他波动的实例。 演示绳波回答问题 1、波向哪个方向传播? 2、观察一个质点的运动情况,它们是否“随波迁移”? 3、质点的振动方向与波的传播方向是什么关系? 二、横波和纵波 1.横波:质点振动的方向跟波的传播方向的波,叫做横波,如绳波、水波. 在横波中,凸起的最高处叫做,凹下去的最低处叫做,横波是以波峰和波谷这个形式将传播出去,这种波在传播时表现出凸凹相间的波形。探究与思考二: 区分横波和纵波的的依据是什么? 声波是什么波?地震波呢? 练习1:图12-1-3所示为波源开始振动后经过 一个周期的波形图,设介质中质点振动周期为 2.纵波:质点的振动方向跟波的传播方向在______ 的波,叫做纵波 在纵波中,质点分布最密的地方叫做____,质点分 布最疏的地方叫做_____,纵波在传播时表现出 _________波形。如弹簧形成的波:从整体上看就是 __________的波在弹簧上传播,实际上是弹簧一端 _______沿弹簧传播开来。 三、机械波 1.介质:波借以传播的_____教网z.s.tep] 2.机械波:机械_____________的传播. 3.机械波产生条件: (1)必须有持续振动的_______. (2)必须有传播的_______ 4.机械波在传递机械振动的同时,也传递_________ T,下列说法中准确的是( ) 图12-1-3 A.若M点为波源,则M点开始振动时方向向 下 B.若M点为波源,则P点已经振动了 4 3 T C.若N点为波源,则P点已经振动 4 3 T来源:中国教育出版网 D.若N点为波源,则该时刻P质点动能最大 练习2:教材p26问题与练习第3题 课堂检测 1.在机械波中() A.各质点都在各自的平衡位置附近振动 B.相邻质点间必有相互作用力 C.前一质点的振动带动相邻的后一质点的振动,后 一质点的振动必落后于前一质点 D.各质点也随波的传播而迁移 2.区分横波和纵波是根据() A.沿水平方向传播的叫横波 B.质点振动的方向和波传播的远近 C.质点振动的方向和波传播的方向 D.质点振动的快慢 3.一列波由波源向周围传播开去,由此可知: () A.介质中各质点由近及远的传播开去 B.介质中各质点的振动形式由近及远地传播开去 C.介质中各质点仅仅振动而没有迁移 D.介质中各质点振动的能量由近及远的传播开去过 程 4.相关于机械振动与机械波的下述说法中 准确的是() A.有机械振动就一定有机械波 B.有机械波就一定有机械振动 C.机械波中各质点均做受迫振动 5.如图10—1—1是一列向右传播的横波,请 标出这列波中a、b、c、d……h等质点这个时 刻的速度方向.

12.1波的形成和传播

12.1波的形成和传播 学习目标 1、知道机械波的形成过程。 2、知道什么是横波,知道波峰和波谷;知道什么是纵波,知道疏部和密部。 3、知道波在传播运动形式的同时也传递了能量。同时波还能传递信息等。 学习重点、难点 重点:机械波的形成过程及描述。 难点:机械波的形成过程及描述。 学习过程: 一、引入新课 我们已学习过机械振动,它是描述单个质点的运动 形式,这一节课我们来学习由大量质点构成的弹性媒质整体的一 种运动形式——机械波。 二、波的形成和传播 1、生活中的实例: ①带操表演中的运动员手持细棒抖动彩带一端,彩 带随波浪翻卷。 ②绳子一端固定,手拿另一端水平拉直,上下抖动。 ③水波。 思考:绳波中手做什么运动?绳端做什么运动?绳上各点是否同时开始运动?为什么绳上各点都能动起来?如果在绳子上系一小红绳,红绳在波传播过程中怎样运动?它是否随着波向绳的另一端移动? 2、总结什么是机械波?机械波形成的条件是什么? (1)机械波的概念: 。 (2)机械波的产生条件: 。 振源——产生机械振动的物质,如在绳波中的手的不停抖动就是振源。 介质——传播振动的媒质,如绳子、水。 说明:由简谐运动形成的机械波又称简谐波。 3、机械波的形成过程 右图为绳波形成的示意图,选 出部分质点,“1”号质点为振源,认真观察绳波的形成过程,回答下列问题。 ①各质点的“起振”(开始振动)方向与振源的起振方向有 何关系?是否同时起振? ②各质点的振动形式与振源的 振动形式有何关系? ③形成的机械波如何传播?波 的传播方向与各质点的振动方 向是否一回事?各质点是否随 T 41T 21T 4 3T T 45

中国的地形与地势导学案

八年级地理 第二章第一节地形和地势导学案 课型:新授课课时:1课时设计人:黄先丽审核人: 学习目标: 1、知识与能力: (1)熟练掌握我国地形特点,认识我国主要山脉的分布; (2)掌握我国的地势特点,认识地势分布对气候、水能等方面的影响。 2、过程与方法: 本节课的学习主要依据地图(中国地形图、山脉分布图、地势图等)为学习媒体,通过个人自主学习、互学、群学、小组交流、班级利用地图展示等方式完成学习目标。 3、情感态度与价值观: 通过本节课的学习认识我国地形、地势特点,感受祖国的大好河山,培养学生热爱祖国,为祖国自豪的情感。 学习重难点: 1、学习重点:掌握我国的地形与地势特点;知道我国主要地形区名称与位 置及主要山脉的分布; 2、学习难点:掌握地形区与山脉的分布;理解我国地势对气候与河流等的 影响。 学习方法: 利用地图(地势、地形、山脉图)以小组为单位完成学习目标。 学习过程: 一、预学——新课导入、呈现目标 1、导入:利用白板播放我国名山大川、江河湖海的图片,配乐——歌曲“青藏高原”。 2、展示目标:(学习目标同上) 二、互学——合作探究、展示交流 1、学生以小组为单位,阅读教材P22—23内容: ①“中国地形类型图” ②“中国地形分布图” ③“中国各类地形面积比例图” 找出: (1)我国主要的地形类型有哪些?你能用自己的语言描述它们的特征吗? (2)在图2.2“中国地形分布图”中找出我国主要的地形区; (3)在完成以上两个问题的基础上归纳:我国的地形有什么特点? (4)我国山区面积广大,有哪些优势和劣势?

过渡提问:我国的地形区是怎样被分割开的?(地形的骨架——山脉) 2、小组合作分别找出:我国不同走向的山脉 过程: ①生自主在图中找出我国主要的山脉; ②与同组同学交流、讨论,对主我的山脉按走向进行分类 ③小组间形成一致意见; ④班级展示:(利用多媒体)生上台展示,师辅助动画演示主要山脉; ⑤师释疑、点拔,对学生展示中出现的问题进行引导、订正; ⑥生小结:我国东西走向、南北走向、东北—西南走向、西北—东南走向、弧形山脉各有哪些? 3、以小组为单位,阅读教材P26—29的内容,讨论以下问题: (1)读图2.9分析:我国地势分布有什么特点? 每级阶梯的主要地形有哪些? (2)阅读“我国海拔最高和最低的地方”,说说你的体会; (3)讨论:我国的地势对气候与河流有什么影响?说说你的依据; 过程: ①生先自主读图,形成自己的看法; ②与同组交流、讨论; ③班级利用媒体展示,教师密切观察学生的展示,发现问题; ④师提出展示中存在的问题,引导讨论、点拔释疑; ⑤由学生总结,要求:语言简练、观点明确、思路清晰 三、评学——巩固拓展 1、读图完成下列题目: (2) 2、谈谈自己在本节课的学习体会,学到了哪些知识?(总结性发言) 3、自评:说说自己在本节课的表现怎样? 4、组评与师评:小组间评价,教师进行总结性评价,以正面评价为主; 5、作业:完成长江全能学案中“地形与地势”一节练习。

《波的形成和传播》教案3

《波的形成和传播》教案 一.教学目标 【知识和技能】 .道机械波的形成过程 .知道什么是横波和纵波,波峰和波谷、密部和疏部 .知道“机械振动在介质中传播,形成机械波” .知道波在传播过程中的特征。 【过程和方法】 .培养学生进行科学探索的能力 .培养学生观察、分析和归纳的能力 .培养学生的空间想象能力和思维能力 【情感、态度、价值观】 .培养学生细心、认真做实验的品质,进而培养学生实事求是的科学态度。 .培养学生互相团结、分工协作的团队精神 二.教学重点、难点 重点:波在传播过程中的特征 难点:波的运动方向和质点的振动方向之间的关系 三.教学仪器 绳子、波动演示箱、水平悬挂的长弹簧、音叉、计算机、投影仪、四.教学方法 实验、多媒体辅助教学、讲授

五.教学过程 引入 演示:抖动绳子的一端,产生一列凹凸相间的波在绳子上传播 新课 .引导学生概括波的形成。 .师生共同分析,得出波的形成的条件:①波源,②介质 . 波动演示箱演示:横波、纵波的形成过程,分析波的传播原理。.机械波的传播特征(学生观察) ()振动传播途径上的各质点的振动周期相同,且与波源的振动周期相同。 ()离波源越远的质点的振动越滞后(前带动后)。 ()各振动质点只在各自的平衡位置附近振动,并不“随波逐流”。()机械波向外传播的是振动的形式,通过振动形式的传播将能量传输出去,通过振动形式的传播将信息传输出去。 ()机械波向外传播的过程是起伏向远方平移 例题与练习 .(分)一列简谐横波,某时刻的波形如图所示,从该时刻开始计时,波上质点的振动图象如图所示,则下列判断正确的是 .该列波沿轴负方向传播 .该列波的波速大小为 .若此波遇到另一列简谐横渡并发生稳定干涉现象,则所遇到的波的频率为 .若该波遇到一障碍物发生明显的衍射现象,则该障碍物的尺寸一定比大很多 【答案】 【解析】 试题分析:、由质点的振动图象知,时刻的振动方向沿轴负方向,据同侧原理知该波沿轴正方向传播,选项错误。、由图读得,,据,选项正确。、发生稳定干涉的条件是频率

《中国的自然环境——地势和地形》导学案

第18课时中国的自然环境——地势和 地形 1.运用分层设色地形图和地形剖面图,分析总结出我国地势呈阶梯状分布的特征以及各级阶梯的主要特征,并能在图上标出地势三级阶梯的界线;记住我国主要的山脉的位置、名称和走向;知道我国地形的主要类型、主要地形区及其分布和特点;分析说明我国地势、地形特点及其对气候、河流、交通、农业生产等的影响。 2.掌握地形剖面图、分层设色地形图、地形景观图等地图的读图方法和学会从这些图中抽取多种信息,归纳分析相关地理特征的方法。 3.通过对我国地势及地形等知识的学习加深对祖国面貌的了解,培养爱国主义情怀;树立辩证唯物主义的思想观念,正确理解地理现象的利弊优劣和地理事物间的相互关系。 1.利用15分钟左右的时间进行课前的自主学习,利用《知识体系梳理》阅读教材,依据知识体系对教材内容进行勾画标记,完成《知识体系梳理》和《预习效果检测》。 2.对照地势三级阶梯找出我国三级阶梯的界线并分析其对我国气候、交通、河流的影响;对照地形图,识记我国主要山地、盆地和高原的分布。一定要多读图,这是学习后面内容的基础。 3.运用比较法比较主要地形区的分布及特点,并注意各地形区之间的位置关系,以及与黄河、长江和各省区界线的关系。学会辩证地思考问题,如对我国地形特点的评价。 1.我国地形、地势特点及主要地形区的分布和特征。 2.我国主要山脉的名称、走向和位置。 1.指导学生进行课前预习,完成《知识体系梳理》和《预习效果检测》。 2.组织课堂小组合作学习,讨论探究内容:一是学生预习中的疑惑点;二是《互动探究》题。在学生进行探讨时,教师要密切关注,适时指导。 3.对小组学习进行公正评价,对探究内容进行知识的归纳总结,在讲授时,一定要注重强化地图的使用,知识点须从图中得出,并落实到图上。 4.组织完成《技能应用与拓展》。 5.可组织学生自制我国地形图的模型图,或从网上下载有关我国地形图的游戏让学生练习,使学生在游戏中巩固学习。 通过多媒体,播放与中国地形地势有关的视频或图片,如青藏高原、四川盆地、长江中下游平原等。 一、地势呈阶梯状分布 1.总体特征:西部高、东部低。 2.三级阶梯 第一级阶梯:①。 第二级阶梯:②。 第三级阶梯:③。 二、地形复杂多样 1.主要地形区 (1)山脉 三列东西走向山脉:天山—④,昆仑山—⑤,⑥。 三列东北—西南走向山脉:⑦,长白山—武夷山,台湾山脉。 巨大弧形山脉:⑧。 高原:青藏高原、⑨、云贵高原、⑩。 盆地:、准噶尔盆地、柴达木盆地、。 平原:东北平原、华北平原、长江中下游平原。 丘陵:辽东丘陵、、。 (2)地形对经济的有利影响:为我国因地制宜发展多种经营提供了有利条件。 2.山区面积广大

新版人教地理八年级上册《地形和地势》教案

《地形和地势》教案 教学目标 1. 理解地形、地势、山脉等概念,认识并知道不同走向的主要山脉。 2.能够运用中国地形图,说出我国地形、地势的主要特征。 能力目标 1.培养学生读图析图的能力、观察判断能力和主动探究的能力。 2.使学生初步掌握评价地理事物的基本方法。 情感目标 通过本节课的教学,初步培养学生树立人与自然环境要和谐相处、协调发展的基本地理观念,从而使学生更加热爱祖国的大好河山。 教学重难点 1.运用地图观察判断我国地势、地形的基本特征。 2.结合地图,使学生形成地理事物的空间概念。 3. 掌握我国的地势、地形基本特征。 教学准备 地理景观图片地理挂图录像 教学课时两课时 教学过程 第一课时 导入新课 引导学生自学课文22~23页图文,然后实物投影《中国分层设色地形图》,提问学生,这是一幅什么图?(生:《中国地形图》)(使学生对地形有一感性认识,同时也通过欣赏祖国的大好河山,激发学生的爱国热情)师:顾名思义,地形是指地球表面各种各样的______。(学生:形态)地势(板书)是指地球表面高低起伏的______?(生:趋势、总趋势)师:哪个答案更合理呢?(生:总趋势)那么,我国的地形地势有什么特征呢?这就是本节课我们要学习和探讨的问题。 [讲授新课]

再次投影分层设色的《中国地形图》,引导学生观察地图后,启发学生:从这幅色彩斑斓的高低起伏的地形图面上,我们可以发现深色集中在哪里,而浅色又集中在哪里?(学生:图中的深色集中在西部地区,浅色集中在东部地区)从分层设色中国地形图上,我们还可以发现什么呢?(学生:我国西部多山地、高原,东部以平原和丘陵为主) 板书:一、地形类型多样,山区面积广大 [教师活动]1.我国是一个多山的国家,高大而绵长的山脉,犹如一条条卧伏的巨龙,纵横在中华大地上,把祖国江山妆扮得雄伟壮丽,多姿多彩。这些山脉多为东西走向和东北-西南走向,南北走向和西北-东南走向的山脉较少。 [学生活动]1.分小组相互合作讨论确定我国主要山脉的走向,比赛看谁找得快,准确率高,并推选出代表发言。 分析归类主要山脉及走向: 东西走向:天山—阴山、昆仑山—秦岭、南岭; 东北—西南走向:大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山、长白山—武夷山、台湾山脉; 南北走向:横断山脉、六盘山; 弧形山脉:喜马拉雅山脉; 西北—东南走向:阿尔泰山、祁连山、巴颜喀拉山。 [教师活动]2.指导学生在教材25页“中国陆上主要山脉的分布”图上,用不同颜色的彩笔,分别将走向一致的山脉连接起来。可以看到,这些山脉将大陆分隔成许多网格,高原、盆地和平原就分布在这些网格中。 [学生活动]2.学生完成教材25页活动。 [教师活动]3.课件展示:四大高原、四大盆地、三大平原景观。要求学生在“我国地形的分布”图上分别找出我国主要的四大高原、四大盆地、三大平原,并注意它们的方位、名称及其写法。 [学生活动]3.分组讨论,派代表阐述自己的观点。 [教师活动]4.展示“形态各异的高原景观”;青藏高原地形地貌及资料;黄土高原的地貌和人与自然和谐相处的典型杰作--窑洞图;内蒙古高原地貌和景观图;云贵高原景观图。引导学生欣赏、观察和阅读四大高原的图文资料。说明不同的地形特征对人们生产生活的不同影响。 [学生活动]4.欣赏景观图,学生阅读教材24页“地形与民俗”资料。 总结:我国五种地形都有分布,地形复杂多样。山脉构成了我国地形的骨架,各种地形

波的形成和传播教案(启发式)

波的形成和传播 【教学目的】 1.理解机械波是机械振动在介质中的传播过程,而不是介质的迁移. 2.理解波是传递能量的一种方式. 3.知道什么是横渡,什么是波峰和波谷;知道什么是纵波,什么是疏部和密部. 【教学重点】 1.机械波概念的建立. 2.分析波传递的是运动形式和能量. 3.波动和振动的区别和联系. 【教学难点】 1.机械波的形成. 2.机械波的特点. 【教学媒体】 波的演示器、柔软长绳、投影仪. 【教学方法】 通过演示实验,引导、启发学生思考,总结规律和结论. 【教学过程】 一、引入新课 师:向平静的水面投一颗石子,水面受到石子的撞击,水面上会出现什么现象呢?把绳子的一端固定在远处,用手拿着另一端,上下抖动,又会 出现什么现象呢? (启发学生的想象力,引导学生正确描述上述两种现象) 生:水面受到石子的撞击,开始振动,这种振动并不停留在一点,而是以水波的形式向四周传去;绳上出现一列凸凹相间的波由一端向另一端传 去(图1).

师:上述水波和绳波是怎么形成的呢?这节课我们就来学习这种新的运动形式——机械波. 板书课题:波的形成和传播 二、讲授新课 板书:1.波的形成. 师:同学们思考一下,水波和绳波是怎么被激起的? 生:水面的某处受到石子的撞击开始振动激起了水波;用手拿着绳的一端上下抖动激起了绳波. 师:想象一下,如果仅有某点的振动,而脱离开它周围的介质,能形成波吗? 生:不能. (通过回答上述问题,引导学生归纳出形成机械波的条件) 板书:(l)形成机械波的条件:有机械振动(有波源).有介质. 师:有振动是否一定有波动?有波动是否一定有振动? 生:不一定;一定. 师:为什么机械振动能沿介质由近及远地传播,形成机械波呢?同学们阅读课本第五段. (学生带着上述问题阅读课本,教师引导学生总结出以下两点) (l)从介质本身的性质看,介质可以看成由大量质点组成,而相邻的质点间具有相互作用力. (2)当介质中某一质点受到某种作用而振动时,由于质点间的相互作用它会牵动邻近质点振动起来.这邻近的质点又会带动它邻近的质点振动起来.这样振动就会由近及远地传播出去,从而形成机械波. (教师出示波的演示器,说明波的演示器上的各国片代表了介质中的各质点,并慢摇演示器的手柄,让学生观察质点被依次带动,从而形成机械波的过程)板书:(2)机械波:机械振动在介质中的传播过程叫机械波. 师:(再次慢摇手柄,让学生注意观察、对比)沿波的传播方向,后面质点的振动情况与前面质点的振动情况有何差异? 生:远离波源的质点的振动总落后于靠近波源的质点. (教师继续演示,让学生观察).

八年级地理下册 中国的地理差异 导学案导学案

第五章中国的地理差异 学习目标: 1.举例说明我国地理环境差异的表现; 2.秦岭—淮河一线的地理意义; 3.四大地理单元的范围和界线。 课前提问:“南稻北麦,南甘北甜,南船北马”,分别是什么意思? 自主学习 读课本P2-4内容,完成下列填空: 1.我国地域辽阔,自南往北,纬度逐渐_______,气温逐渐_______。 2.自东南沿海向西北内陆,距海越来越_____,降水越来越______。 3.自西向东,我国地势呈_______状分布,逐级______。 4.在自然环境差异的基础上,人类活动也呈现明显的差异,例如,我国农业具有东_____ 西_____、南_____北____的分布特点;人口、城市、交通线表现为东____西____的分布特点。 5.秦岭—淮河以北的农田多为________,以种植________、_________为主;秦岭—淮河以南的农田多为________,以种植_______、________为主。 6.秦岭—淮河以北的民居屋顶坡度________,墙体_______;秦岭——淮河以南的民屋顶坡度______,墙体______。 合作探究: 阅读课本P2图5.1中国地势三级阶梯、年降水量和1月平均气温的分布图,回答问题: 1.图中的中国地图上的各种颜色分别表示什么?它们能体现我国地势怎样的特点? 2.图中的绿色线条表示什么意思?它们能体现我国降水的怎样分布特点? 3.图中的红色线条表示什么意思?它们能体现我国气温的怎样分布特点? 4.完成课本P5的活动内容。 课堂检测: 1.下列因素不属于影响我国“东耕西牧”农业特色的是() A.地形差异 B.纬度差异 C.降水量的不同 D.距离海洋的远近 2.秦岭—淮河一线以北地区的主要粮食作物是() A.水稻 B.玉米