《中医方剂学》学习笔记:调和肝脾之逍遥散

中医方剂学学习笔记

第一单元 总论 细目一:方剂与治法 一、方剂与治法的关系 方剂与治法的关系可以概括为“方从法出”。

二、常用治法 1.汗法汗法主要适用于外感六淫之邪所致的表证。

2.和法 通过和解或调和以祛邪愈病的一种治疗方法。

和法主要有和解少阳、透达膜原、调和肝脾、疏肝和胃、分消上下、调和肠胃、表里双解等。

3.下法 适用于胃肠有实邪阻结,大便不通,或泄泻不爽,以及瘀血、结痰、积水肿胀等证。

4.消法 通过消食导滞,软坚散结使体内气、血、痰、水、食、虫等积聚而成的有形实结缓消渐散的一种治疗方法。

5.吐法 极易损伤胃气,所以非实邪壅塞且病势急剧者不宜使用。

体虚、新产和孕妇,即使有实邪壅塞,亦须慎用。

6.清法 适用于火热或热毒在里所致的各种病证。

7.温法 通过温里、祛寒、回阳等治疗各种寒证的方法。

8.补法 补法一般是在气、血、阴、阳不足且无邪实的情况下使用的,以免闭门留寇,但扶正又可祛邪。

细目二:方剂的组成与变化 一、方剂的基本结构 方剂的一般结构,大体分为君、臣、佐、使四个部分。

1.君药针对主病或主证起主要治疗作用的药物。

注:每一方中必须有君药。

君药的药味较少,其用量相应要大。

2.臣药有两种意义。

(1)辅助君药加强对主病或主证的治疗作用的药物。

(2)针对主要兼病或兼证起主要治疗作用的药物。

3.佐药有三种意义。

(1)佐助药:配合君、臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要兼证,或针对某一症状发挥治疗作用的药物。

(2)佐制药:用以消除或减弱君、臣药的毒性,或制约君、臣药峻烈之性的药物。

(3)反佐药:病重邪甚时,为防止拒药,配用的与君药性质相反而又能在治疗中起相成作用的药物。

4.使药有两种意义。

(1)引经药:用以引领方中诸药至病所或特定部位的药物。

(2)调和药:用以调和方中诸药的药物。

二、方剂的变化形式 1.药味加减的变化指通过调整方剂的组成药物,以适应病情变化和治疗需要的方法,习称“随证加减”。

方剂学考试重点归纳

以下是中医执业医师《方剂学》考试重点归纳:

解表剂

辛温解表:主治表实证,代表方剂为麻黄汤。

辛凉解表:主治表热证,代表方剂为银翘散、桑菊饮。

扶正解表:主治虚人感冒,代表方剂为败毒散、麻黄附子细辛汤、加减葳蕤汤。

泻下剂

寒下:代表方剂为大承气汤。

温下:代表方剂为温脾汤。

润下:代表方剂为麻子仁丸。

攻补兼施:代表方剂为黄龙汤。

和解剂

和解少阳:代表方剂为小柴胡汤。

调和肝脾:代表方剂为逍遥散。

调和肠胃:代表方剂为半夏泻心汤。

清热剂

清气分热:代表方剂为白虎汤。

清营凉血:代表方剂为清营汤。

清热解毒:代表方剂为黄连解毒汤。

清脏腑热:代表方剂为龙胆泻肝汤、清胃散、葛根芩连汤、芍药汤、白头翁汤。

清热祛暑:代表方剂为藿香正气散、六一散。

清退虚热:代表方剂为青蒿鳖甲汤。

温里剂

温中祛寒:代表方剂为理中丸、小建中汤。

温肾散寒:代表方剂为四逆汤。

补益剂

补气:代表方剂为四君子汤。

补血:代表方剂为四物汤。

气血双补:代表方剂为八珍汤、炙甘草汤。

补阴:代表方剂为六味地黄丸、左归丸。

补阳:代表方剂为肾气丸、右归丸。

《中医方剂学》学习笔记:调和肝脾之逍遥散

《中医方剂学》学习笔记:调和肝脾之逍遥散逍遥散用当归芍,柴苓术草加姜薄。

散郁除蒸功最奇,调经八味丹梔着。

组成:柴胡、当归(酒拌)、白芍(酒炒)、白术(土炒)茯苓各一钱,甘草(炙)五分,加煨姜、薄荷煎。

肝虚则血病,归、芍养血平肝;木盛则土衰,术、草和中补土,柴胡升阳散热,茯苓利湿宁心,生姜暖胃祛痰,薄木郁则火郁,火郁则土郁,土郁则金郁,金郁则水郁。

五行相因,自然之理也。

余以一方治木郁,而诸郁皆解,逍遥散是也。

加丹皮、梔子各八味逍遥散,治肝伤血少。

这个方现在在临床使用率是非常高的,使用率很高,也非常体现一个和法里边的平其亢厉、肝郁脾虚,这种相互影响、恶性循环的病机。

逍遥散出在《和剂局方》,它虽然是肝脾不和,但从病机来讲,与四逆散不同,它严格来讲,像虚实夹杂证,而且虚的成分还挺多。

就是肝脾同病,肝郁脾虚,肝气郁滞。

脾虚有时候肝郁血虚,血虚就脾虚之后,运化产生气血不足了。

通过逍遥这个名,可以推导它的功效特点。

王子接在《绛雪园古方选注》里边说:逍遥在《说文》上面为消摇,走字头的“逍遥”和那三点水的“消摇”相通,那说明《说文》以前,汉以前那都是相通的。

《庄子•逍遥游》里就讲了,讲了逍和遥的含义:“阳动冰消,虽耗不竭其本,舟行水摇,虽动不伤其内。

”什么意思呢?阳动冰消,太阳出来了,冰雪消融了,冰雪虽然消耗,被太阳一晒,消耗没有了, 但水这个根本,水和水气这个根本还存在,虽耗不竭其本。

另外一个形容呢,阳动冰消,这讲消那个字了。

舟行水摇,船在河里走,水拍打着船往前进。

虽然船被水在拍打,船动了,但不会伤到船内,所以虽动不伤其内。

都是讲的冰雪的消融,船在动,在前进,这个当中,不伤正气,不伤根本。

所以他又说:“譬之如医,消散其气郁,摇动其血郁,皆无伤乎正气也。

”所以这个方也就是说它的疏肝、理气、健脾,健脾运,都是针对气血,但是很照顾到正气,不会伤正,很平和,是这个意思。

所以看出来这个方在调节功能方面是非常好的,调节功能,就是调和肝脾的。

解读名方:逍遥散!妇科第一方,主治“肝脾血虚,临经腹痛”!

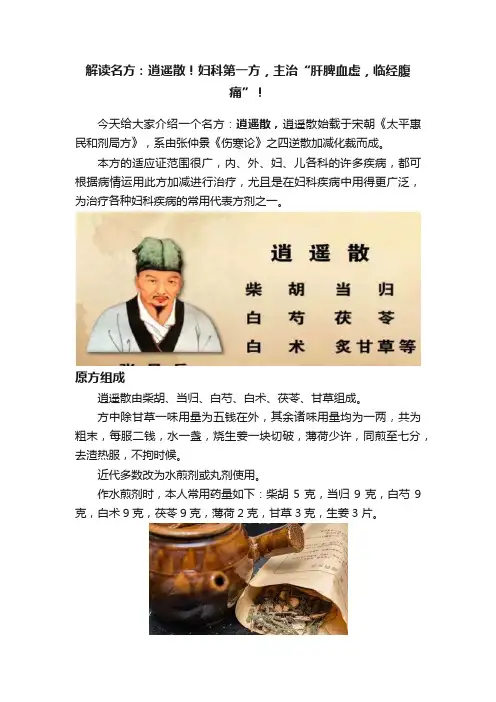

解读名方:逍遥散!妇科第一方,主治“肝脾血虚,临经腹痛”!今天给大家介绍一个名方:逍遥散,逍遥散始载于宋朝《太平惠民和剂局方》,系由张仲景《伤寒论》之四逆散加减化裁而成。

本方的适应证范围很广,内、外、妇、儿各科的许多疾病,都可根据病情运用此方加减进行治疗,尤且是在妇科疾病中用得更广泛,为治疗各种妇科疾病的常用代表方剂之一。

原方组成逍遥散由柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、甘草组成。

方中除甘草一味用量为五钱在外,其余诸味用量均为一两,共为粗末,每服二钱,水一盏,烧生姜一块切破,薄荷少许,同煎至七分,去渣热服,不拘时候。

近代多数改为水煎剂或丸剂使用。

作水煎剂时,本人常用药量如下:柴胡5克,当归9克,白芍9克,白术9克,茯苓9克,薄荷2克,甘草3克,生姜3片。

适应证范围关于本方的适应证,历代名医述很多。

《太平惠民和剂局方》指出:“治血虚劳倦,五心烦热,肢体疼痛,头目昏重,心忪烦赤,口燥咽干,发热盗汗,减食嗜卧,及血热相搏,月水不调,脐腹胀痛,寒热如疟,又疗室女血弱阴虚,荣卫不和,痰嗽潮热,肢体羸瘦,渐成骨蒸”。

明·赵献可《医贯·郁病论》说:“予以一方治其木郁,而诸郁皆因而愈。

一方者何?逍遥散是也。

……凡外感者,俱作郁看,以逍遥散加减出入,无不获效”。

徐灵胎《医略六书·女科指要》说本方“治肝脾血虚,临经腹痛,脉弦虚者。

治血虚潮热,月事不调,脉弦虚者。

”综上所述,凡证见两胁胀痛,胸闷不舒,嗳气吞酸,营卫不和,寒热往来,头目晕眩,口燥咽干,神倦纳差,妇女月经不调,经行少小腹胀痛,乳房作胀,平时带下量多,色白黄赤稀等,都可应用本方加减治疗。

方义简释对本方的配方用意,《医宗金鉴·删补名医方论》曾有很精要的解释:“肝木之所以郁,其说有二:一为土虚不能升木也,一为血少不能养肝也。

盖肝为木气,全赖土以滋培,水以灌溉。

若中土虚,则木不升而郁,阴血少,则肝不滋而枯。

方用白术、茯苓者,助土德以升木也;当归、芍药者,益荣血以养肝也;薄荷解热,甘草和中;独柴胡一味,一以为厥阴之报使,一以升发诸阳。

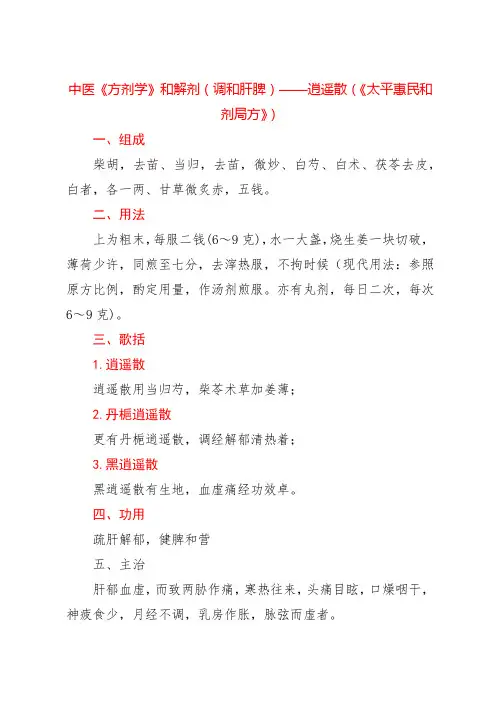

中医《方剂学》和解剂(调和肝脾)——逍遥散(《太平惠民和剂局方》)

中医《方剂学》和解剂(调和肝脾)——逍遥散(《太平惠民和剂局方》)一、组成柴胡,去苗、当归,去苗,微炒、白芍、白术、茯苓去皮,白者,各一两、甘草微炙赤,五钱。

二、用法上为粗末,每服二钱(6~9克),水一大盏,烧生姜一块切破,薄荷少许,同煎至七分,去滓热服,不拘时候(现代用法:参照原方比例,酌定用量,作汤剂煎服。

亦有丸剂,每日二次,每次6~9克)。

三、歌括1.逍遥散逍遥散用当归芍,柴苓术草加姜薄;2.丹梔逍遥散更有丹梔逍遥散,调经解郁清热着;3.黑逍遥散黑逍遥散有生地,血虚痛经功效卓。

四、功用疏肝解郁,健脾和营五、主治肝郁血虚,而致两胁作痛,寒热往来,头痛目眩,口燥咽干,神疲食少,月经不调,乳房作胀,脉弦而虚者。

六、方解逍遥散为肝郁血虚,脾失健运之证而设。

肝为藏血之脏,性喜条达而主疏泄,体阴用阳。

若七情郁结,肝失条达,或阴血暗耗,或生化之源不足,肝体失养,皆可使肝气横逆,胁痛,寒热,头痛,目眩等证随之而起。

“神者,水谷之精气也”(《灵枢·平人绝谷篇》)。

神疲食少,是脾虚运化无力之故。

脾虚气弱则统血无权,肝郁血虚则疏泄不利,所以月经不调,乳房胀痛。

此时疏肝解郁,固然是当务之急,而养血柔肝,亦是不可偏废之法。

本方既有柴胡疏肝解郁,又有当归、白芍养血柔肝。

尤其当归之芳香可以行气,味甘可以缓急,更是肝郁血虚之要药。

白术、茯苓健脾去湿,使运化有权,气血有源。

炙甘草益气补中,缓肝之急,虽为佐使之品,却有襄赞之功。

生姜烧过,温胃和中之力益专,薄荷少许,助柴胡散肝郁而生之热。

如此配伍,既补肝体,又助肝用,气血兼顾,肝脾并治,立法全面,用药周到,故为调和肝脾之名方。

七、附方及方论1.加味逍遥散(《内科摘要》):逍遥散加丹皮、梔子各一钱(3克),水煎服。

功用:疏肝健脾,和血调经。

主治:肝脾血虚,化火生热。

或烦躁易怒,或自汗盗汗,或头痛目涩,或颊赤口干,或月经不调,少腹作痛,或小腹胀坠,小便涩痛等。

2.黑逍遥散(《医略六书·女科指要》):逍遥散加生地或熟地。

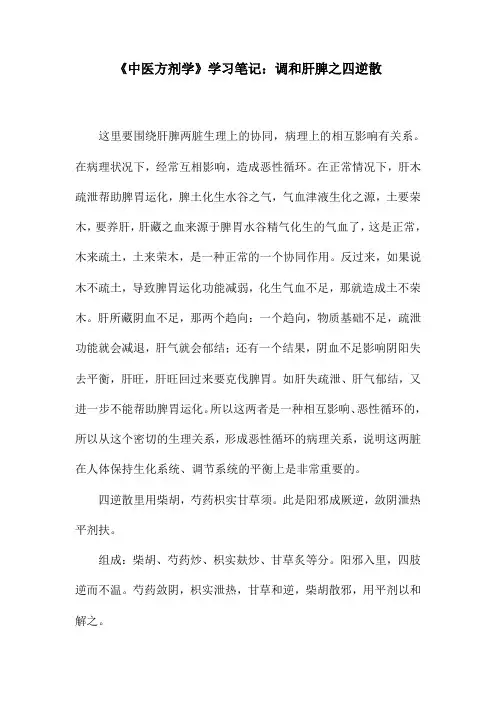

《中医方剂学》学习笔记:调和肝脾之四逆散

《中医方剂学》学习笔记:调和肝脾之四逆散这里要围绕肝脾两脏生理上的协同,病理上的相互影响有关系。

在病理状况下,经常互相影响,造成恶性循环。

在正常情况下,肝木疏泄帮助脾胃运化,脾土化生水谷之气,气血津液生化之源,土要荣木,要养肝,肝藏之血来源于脾胃水谷精气化生的气血了,这是正常,木来疏土,土来荣木,是一种正常的一个协同作用。

反过来,如果说木不疏土,导致脾胃运化功能减弱,化生气血不足,那就造成土不荣木。

肝所藏阴血不足,那两个趋向:一个趋向,物质基础不足,疏泄功能就会减退,肝气就会郁结;还有一个结果,阴血不足影响阴阳失去平衡,肝旺,肝旺回过来要克伐脾胃。

如肝失疏泄、肝气郁结,又进一步不能帮助脾胃运化。

所以这两者是一种相互影响、恶性循环的,所以从这个密切的生理关系,形成恶性循环的病理关系,说明这两脏在人体保持生化系统、调节系统的平衡上是非常重要的。

四逆散里用柴胡,芍药枳实甘草须。

此是阳邪成厥逆,敛阴泄热平剂扶。

组成:柴胡、芍药炒、枳实麸炒、甘草炙等分。

阳邪入里,四肢逆而不温。

芍药敛阴,枳实泄热,甘草和逆,柴胡散邪,用平剂以和解之。

主治证候包括两个方面。

而从现代运用的实际情况,包括宋代以后的运用实际情况,肝脾不和、肝脾气郁是四逆散的运用针对的最基本病机。

因为原有《伤寒论》那个四逆,它强调阳气闭郁了,外邪入里闭郁了阳气,那就是气机不畅了,阳气不能输布到四肢,造成四逆了。

但是它要区别于这种心肾阳虚,或者中焦虚寒,这种阳气不达四肢这种四逆。

中焦虚寒说手足不温,手足清冷,甚至于严重的是脚逆冷,但叫厥逆,一般心肾阳虚,肾阳虚衰,那都要用温中药,或者温肾药,要用温阳药,这方里没有。

所以这个四逆后来解释阳郁四逆,四逆的范围很小,就是远端,但是指头还是微温的,有的又说摸久了,指头也透出热气,阳气郁厥了,这个四逆。

那作为主治来说,把肝脾气郁作主要的。

《伤寒论》上写的四逆散主治,“少阴病,四逆,其人或咳,或悸,或小便不利,或腹中痛,或泄利下重者,四逆散主之”。

方剂学笔记整理 (终极版)

方剂学笔记整理 (终极版)方剂学是中医药学中的重要学科,涉及方剂的组成、功效、配伍等方面。

在总论部分,我们介绍了一些重要的方书,如《伤寒杂病论》、《五十二病方》、《太平惠民和剂局方》等,以及方剂的基本结构和方剂变化形式。

同时,我们也介绍了常用的治法和方剂比较。

解表剂是一种治疗外感风寒表实证的方剂,分为辛温解表剂、辛凉解表剂和扶正解表剂。

其中,麻黄汤是一种常用的辛温解表剂,可以发汗解表、宣肺平喘。

其组成包括麻黄、桂枝、杏仁和甘草。

临床表现为恶寒发热、头身疼痛、无汗而喘、舌苔薄白、脉浮紧等。

在方剂学中,君臣佐使药是一个重要的概念。

君药是治疗主病或主证起主要作用的药物,臣药则是辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物,或针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物。

佐药包括佐助药、佐制药和反佐药。

使药则是引领方中诸药至特定病所的药物或具有调和方中诸药作用的药物。

方剂与治法的关系也是方剂学中的重要内容。

治法是指导遣药组方的原则,方剂是体现和完成治法的主要手段。

方从法出,法随证立。

最后,我们需要了解方剂的分类和比较。

例如,肾气丸和六味地黄丸加桂枝、附子的用法,小承气汤和厚朴三物汤的药量加减变化,以及理中丸和理中汤的剂型更换等。

掌握这些知识,有助于我们更好地理解和运用方剂学。

方剂学重点整理考试时间:2011-01-05 9:00-11:00,中药081班1210.方解:麻黄辛苦性温,属于肺、膀胱经,善于开腠发汗,祛除表面的风寒;宣肺平喘,开闭郁之肺气,故用作君药。

然而,单用麻黄发汗只能解卫气之闭郁,不能透营达卫,因此需要配合桂枝,解肌发表,温通经脉,既助麻黄解表,使发汗之力倍增,又畅行营阴,使疼痛之症得以解除。

杏仁则降利肺气,与麻黄相伍,一宣一降,以恢复肺气之宣降,加强宣肺平喘之功,是为宣降肺气的常用组合,为佐药。

炙甘草能调和麻、杏之宣降,又能缓和麻、桂相合之峻烈,使汗出不致过猛而耗伤正气,是使药兼佐药之用。

四药配伍,表寒得散,营卫得通,肺气得宣,则诸症可愈。

跟我记方剂12-调和肝脾:四逆散、逍遥散、痛泻要方

跟我记方剂12-调和肝脾:四逆散、逍遥散、痛泻要方展开全文3-2调和肝脾四逆散:柴胡、芍药、枳实、炙甘草;简介:“少阴病,四逆,其人或咳、或悸、或小便不利、或腹中痛、或泄利下重者,四逆散主之。

”四逆散与四逆汤都出自《伤寒论》,却有一字之差,它们症状相似而病机完全不同。

该方在《伤寒论》中虽被冠以少阴病之名,只是用来与四逆汤相类比,它本身并不是少阴的方。

四逆散证的主要病机为阳气郁结,症状表现为:手足不温、协肋胀闷、脘腹疼痛等,辨证特点是脉弦而不沉;相比之下,四逆汤证虽也呈现手足逆冷,但它是真正的少阴病,病机为阳虚阴寒,其脉沉、细、弱。

1)巧记法:只烧干柴(枳实、芍药、甘草、柴胡);2)汤头歌诀:四逆散里用柴胡,芍药枳实甘草须,此是阳邪成郁逆,敛阴泄热平剂扶;3)方解记忆法:方中柴胡梳理肝气、透发郁热为君;芍药柔肝养血以补肝用;芍药与柴胡搭配可弥补其“劫肝阴”之弊端,是常用药对,被广泛应用(逍遥散、大柴胡汤、柴胡疏肝散、血府逐瘀汤等)。

枳实下气宽中与柴胡组成一升一降,升清降浊;炙甘草调和诸药,健脾和中;原方以米汤送服更增其益气健脾之功。

本方虽小但可疏散郁结、调达气机、疏肝健脾,为临床肝脾不和的基础方剂。

逍遥散:柴胡、芍药、白术、茯苓、甘草、生姜、当归、薄荷简介:出自《太平惠民和剂局方》,为疏肝健脾、补血调经的常用方剂。

1)巧记法:江湖河草,要归白苓(生姜、柴胡、薄荷、甘草、芍药、当归、白术、茯苓)2)汤头歌诀:逍遥散用当归芍,柴苓术草加姜薄,散郁除蒸功最奇,调经八味丹栀着;3)方解记忆法:该方用柴胡搭配芍药与当归,疏肝解郁,柔肝养肝血;用白术、茯苓、甘草、生姜健脾和中;薄荷为佐药,既有疏肝之功,又可透肝经郁热。

所以该方是疏肝健脾的代表方,可以用于肝郁脾虚;同时也是疏肝养血的代表方,可以用于妇科调养经血。

本方加上牡丹皮、栀子,就成为丹栀逍遥散,在疏肝健脾养血基础之上,可用于肝郁日久而化火的情况;如果加入生地或熟地,即可用于肝血虚少比较严重的情况----肝肾同源,补精以养血。

方剂学总结(知识点精华版)

《方剂学》重点内容第一章、解表剂1.辛温解表剂方名功效主治辨证要点方歌麻黄汤发汗解表宣肺平喘外感风寒表实证恶寒发热,头身疼痛,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧麻黄汤中用桂枝,杏仁甘草四般施。

桂枝汤解肌发表调和营卫外感风寒表虚证恶风发热,汗出头痛,鼻鸣干呕,苔白不渴,脉浮缓或浮弱桂枝汤治太阳风,芍药甘草姜枣同。

九味羌活汤发汗祛湿兼清里热外感风寒湿邪,内有蕴热恶寒发热,无汗,头痛项强,肢体酸楚疼痛,口苦微渴,舌苔白或微黄,脉浮九味羌活用防风,细辛苍芷与川芎,黄芩生地同甘草,三阳解表益姜葱。

加味香苏散发汗解表理气解郁外感风寒,兼有气滞证发热恶寒或恶风,头痛项强,鼻塞流涕,无汗,身体疼痛,胸脘痞闷,,苔薄白,脉浮加味香苏陈草姜,蔓荆芥防芎秦艽。

小青龙汤解表散寒温肺化饮外寒里饮证恶寒发热,头身疼痛,无汗,喘咳,痰多而稀,胸痞,或干呕,或痰饮喘咳,不得平卧,或身体疼重,头面四肢浮肿,舌苔白滑,脉浮小青龙汤治水气,喘咳呕哕渴利慰。

姜桂麻黄芍药甘,细辛半夏姜五味。

止嗽散宣利肺气疏风止咳风邪犯肺证咳嗽咽痒,咯痰不爽,或微有恶风发热,舌苔薄白,脉浮缓止嗽散中用白前,陈皮桔梗草荆添。

百部紫菀同蒸用,感冒咳嗽此方先。

2.辛凉解表剂银翘散辛凉透表清热解毒温病初起发热,微恶风寒,无汗或有汗不畅,咳嗽咽痛,头痛口渴,舌尖红,苔薄白或薄黄,脉浮数银翘散主上焦医,竹叶荆牛薄荷豉,甘桔芦根凉解法,风温初感此方宜。

桑菊饮疏风清热宣肺止咳风温初起,表热轻证咳嗽,身热不甚,口微渴,脉浮数桑菊饮中桔梗翘,杏仁甘草薄荷饶;芦根为引轻清剂,阳明热盛入母膏。

麻杏甘石汤辛凉宣泄清肺平喘肺热壅盛证身热不解,咳逆气急,甚则鼻煽,口渴,有汗或无汗,喘咳,舌苔薄白或黄,脉浮而数麻杏甘石汤柴葛解肌汤解肌清热外感风寒,郁而化热证恶寒渐轻,发热增盛,无汗头痛,目痛鼻干,心烦不眠,咽干耳聋,眼眶痛,舌苔薄黄,脉浮微洪柴葛解肌姜枣膏,羌草桔梗芩芷芍。

升麻葛根汤解肌透疹麻疹初起疹出不出(或出而不畅),身热头痛,咳嗽,目赤流泪,口渴,舌红,苔薄而干,脉浮数升麻葛根草芍药,解肌透疹此方良。

方剂学趣味方歌速记口诀

方剂学趣味方歌速记口诀解表剂一、辛温解表剂1、麻黄汤《伤寒论》:麻子炒杏仁。

(麻黄,桂枝,炙甘草,杏仁)2、桂枝汤《伤寒论》:大嫂炒姜汁。

(大枣,芍药,炙甘草,桂枝)3、九味羌活汤(《此事难知》引张元素方):秦皇尝百草,细心防枪刺穿胸.(黄芩,生地黄,苍术,白芷,甘草,细辛,防风,羌活,川芎)4、小青龙汤《伤寒论》:麻子将要甘心下跪。

(麻黄,五味子,干姜,芍药,炙甘草,细辛,半夏,桂枝)二、辛凉解表剂1、桑菊饮《温病条辨》:荷叶杏花,草根更俏。

(薄荷,桑叶,杏仁,菊花,甘草,芦根,桔梗,连翘)2、银翘散《温病条辨》:猪吃金,牛喝银,草根更俏。

(竹叶,淡豆豉,荆芥穗,牛蒡子,薄荷,银花,甘草,芦根,桔梗,连翘)3、麻黄杏仁甘草石膏汤《伤寒论》:干嘛姓石。

(炙甘草,麻黄,杏仁,石膏)三、扶正解表剂1、败毒散《小儿药证直诀》:独身生活更幸福,何止钱财穷.(独活,人参,羌活,桔梗,茯苓,薄荷,枳壳,前胡,柴胡,方剂学趣味方歌速记口诀川芎)泻下剂一、寒下剂1、大承气汤《伤寒论》:小黄识谱.(芒硝,大黄,枳实,厚朴)二、温下剂1、温脾汤《备急千金要方》:黄夫人炒姜。

(大黄,附子,人参,甘草,干姜)三、润下剂1、麻子仁丸《伤寒论》:布什妈要大白杏。

(厚朴,枳实,火麻仁,白芍,大黄,蜂蜜,杏仁)四、逐水剂1、十枣汤《伤寒论》:甘愿起早。

(甘遂,芫花,大戟,大枣)和解剂一、和解少阳1、小柴胡汤《伤寒论》:生芹菜炒大虾仁。

(生姜,黄芩,柴胡,炙甘草,半夏,人参)二、调和肝脾剂1、四逆散《伤寒论》:柴草制药。

(柴胡,甘草,枳实,白芍)2、逍遥散《和剂局方》:龄少才当干,逍遥逐江河。

(茯苓,白芍,柴胡,当归,甘草,白术,烧生姜,薄荷)三、调和肠胃1、半夏泻心汤《伤寒论》:江大人今夏添草帘。

(干姜,大枣,人参,黄芩,甘草,黄连)第四章清热剂一、清气分热1、白虎汤《伤寒论》:师母干净。

(石膏,知母,甘草,粳米)二、清营凉血1、清营汤《温病条辨》:西皇帝住乔丹卖银元。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《中医方剂学》学习笔记:调和肝脾之逍遥散逍遥散用当归芍,柴芩术草加姜薄。

散郁除蒸功最奇,调经八味丹栀着。

组成:柴胡、当归(酒拌)、白芍(酒炒)、白术(土炒)茯苓各一钱,甘草(炙)五分,加煨姜、薄荷煎。

肝虚则血病,归、芍养血平肝;木盛则土衰,术、草和中补土,柴胡升阳散热,茯苓利湿宁心,生姜暖胃祛痰,薄木郁则火郁,火郁则土郁,土郁则金郁,金郁则水郁。

五行相因,自然之理也。

余以一方治木郁,而诸郁皆解,逍遥散是也。

加丹皮、栀子各八味逍遥散,治肝伤血少。

这个方现在在临床使用率是非常高的,使用率很高,也非常体现一个和法里边的平其亢厉、肝郁脾虚,这种相互影响、恶性循环的病机。

逍遥散出在《和剂局方》,它虽然是肝脾不和,但从病机来讲,与四逆散不同,它严格来讲,像虚实夹杂证,而且虚的成分还挺多。

就是肝脾同病,肝郁脾虚,肝气郁滞。

脾虚有时候肝郁血虚,血虚就脾虚之后,运化产生气血不足了。

通过逍遥这个名,可以推导它的功效特点。

王子接在《绛雪园古方选注》里边说:逍遥在《说文》上面为消摇,走字头的“逍遥”和那三点水的“消摇”相通,那说明《说文》以前,汉以前那都是相通的。

《庄子·逍遥游》里就讲了,讲了逍和遥的含义:“阳动冰消,虽耗不竭其本,舟行水摇,虽动不伤其内。

”什么意思呢?阳动冰消,太阳出来了,冰雪消融了,冰雪虽然消耗,被太阳一晒,消耗没有了,但水这个根本,水和水气这个根本还存在,虽耗不竭其本。

另外一个形容呢,阳动冰消,这讲消那个字了。

舟行水摇,船在河里走,水拍打着船往前进。

虽然船被水在拍打,船动了,但不会伤到船内,所以虽动不伤其内。

都是讲的冰雪的消融,船在动,在前进,这个当中,不伤正气,不伤根本。

所以他又说:“譬之如医,消散其气郁,摇动其血郁,皆无伤乎正气也。

”所以这个方也就是说它的疏肝、理气、健脾,健脾运,都是针对气血,但是很照顾到正气,不会伤正,很平和,是这个意思。

所以看出来这个方在调节功能方面是非常好的,调节功能,就是调和肝脾的。

逍遥散病机和证候分析,总体上讲,是肝郁血虚脾弱证。

这个血虚跟脾有关,脾运化障碍。

这个脾的运化又和肝的疏泄有关。

肝疏泄又要决定于肝脏的生理特点,阴阳平衡体阴用阳,血虚之后也影响到疏泄。

血虚之后,它阴阳互根,疏泄藏血,藏血不足疏泄无力。

反过来,疏泄可以虚性亢奋,肝旺。

肝气郁结,就可以气机不利,胁痛。

肝郁之后,清阳不升,可以造成头痛目眩。

或者肝郁化热,也能出现头痛目眩,所以后面逍遥散里有少量薄荷,防止肝郁化热。

同时肝经循行涉及到乳房,所以乳房胀痛,肝郁气滞了。

作为月经机制,《内经》上讲,月经产生机制里有“天癸至,太冲脉盛,月事以时下”,天癸至涉及到太冲脉盛,所以到肝,肝为血海,冲脉也为血海。

冲脉行于十二经脉之中,起到调节血量的作用。

那调节血量谁来调呢?肝的疏泄、藏血,对立统一,作用于它主司的。

所以月经不调很多要考虑肝的问题。

肝主疏泄,贮调血液,贮调周身之血液。

肝是个调节系统,功能归纳就两个:疏泄、藏血。

疏泄一身之气机,通过疏泄气机,包括人体气、血、津液、神,包括肾精,都在疏泄范围之内。

如果肝气郁滞了以后,相应这一方面都会产生问题。

这也就是说,为什么逍遥散应用范围宽的原因。

这个脾虚反应呢?神疲食少,神疲包括这个脾气不足以后的基础的一些气虚见证,用脾气虚的神疲食少来概括,包括脉虚。

所以说逍遥散证形容脉象都有脉虚,或者虚弦,有些左弦右虚,这里不同疏泄法不同,总反应出来一种肝郁脾虚的特点。

血虚呢,是由于脾不运化,运化障碍。

所以可以有一定的口燥咽干,口燥咽干也可以有肝郁化热,也是导滞的原因之一。

这个方在治法方面,那是疏肝、健脾、养血相结合。

那从组成来看,还是从柴胡作君。

整个方疏肝是主要的,从这肝郁脾虚,肝郁在一个比较重要的环节上,肝气郁滞加重脾虚。

那柴胡作为君药在这里当然疏肝理气了。

芍药、当归呢,芍药和柴胡配,调肝,它益阴养血,当归既能够养血,又有活血作用。

所以从活血作用这个方面来讲,配合柴胡,有疏通气血作用。

佐药,有三味药,作用于脾。

这个佐药选得还是很有意思,都能作用脾胃。

一般说白术是健脾的,茯苓也是健脾的,都能除湿。

生姜用煨生姜,用煨生姜它不是干姜,用来煨一下,增加一点阳热。

单用普通生姜温胃散水,煨一下等于帮助脾的运化,增加太阴湿土得温则润,增加润化作用。

而且这三个药呢,在作用于脾胃的同时,都有除湿、散水作用。

这应该看到,这个方是调节,不但前面说的调节气血,疏通气血,可以疏通气血津液,充分体现一个缓字,肝脾同时气血津液兼顾的。

白术、茯苓、生姜在调整水液方面,应该说是三焦兼顾的。

生姜散水,侧重上面;白术燥湿,以中焦为主;茯苓渗湿,利小便,水湿从下而走。

因为治疗水湿总的一个原则是三焦分消,出路越多越好。

所以治湿的大法来讲,上焦开宣,中焦芳化苦燥,下焦淡渗。

那这里呢,三个药都很平和,给湿邪以出路,是多方面的。

这个佐药还有薄荷,薄荷这味药它有疏肝作用,小剂量有疏肝作用。

薄荷还能清热,清热加疏肝,它归经也能归肝肺经,它可以解除因肝气郁结所化之热,肝郁容易化热,既能疏肝,又能清肝。

用少许、少量有助于疏肝,而且毕竟不是肝郁化火,是防止肝郁化热,少量就可以。

甘草作为使药,和白术、茯苓相配,增强健脾、补脾作用,又能调和诸药。

所以这个方在构成上体现出了肝脾同治,过去说气血兼顾。

气血兼顾是针对肝脏疏泄气机,藏血,气血兼顾,现在应该讲气血津液它都兼顾了。

从这个方的一个配伍特点来看,对肝来讲,补肝体,助肝用,体用并调。

肝脾同治,是气血津液兼顾的。

这个方的一个配伍特点,照顾非常全面,而且它药量不大,药性平和,适合久服。

适合应用时间较长,是一种调理性的方剂。

在应用方面呢,它辨证要点。

辨证要点就是使用的基本依据了,反应出肝气郁滞的胁痛,或者月经不调,都涉及到肝为主了。

以及脾不健运、神疲食少作为代表,当然这个不是那么机械。

这个方,中医常用于妇科,是中医妇科的常用方剂。

主要用于妇科的月经不调,痛经,乳房胀痛,更年期综合征的治法方面一些特点,或者是药物方面一些特点。

像更年期综合证,这个方用要结合补肾,而且肝肾同治在逍遥散的使用当中,体现出很多病是要考虑肝,考虑到肾。

肝的疏泄,肾的闭藏,形成一个很重要的对立统一关系。

就拿为什么这个方能调经,其实这要从逍遥散临床应用要从这种像妇科的那个月经机制,月经机制和肝肾两脏的功能的协调对立统一非常有关。

在《上古天真论》里讲到这个月经产生,天癸至,太冲脉盛,月事以时下。

天癸至前提是肾气平均,肾气盛。

肾气盛反应了肾精充足,精化为气。

出生以后到了一定年龄,那个肾精,先天肾精受后天涵养,五脏六腑之精皆下归于肾。

涵养发育到一定阶段,产生天癸这种物质,天癸至。

又要有太冲脉盛这个条件,太冲脉盛反应出什么?冲脉,肝的疏泄,肝藏血,冲脉又为血海。

那作为肾来说,它气机运动基本形式里,它是闭藏。

下焦肝肾,肾主闭藏,肝主疏泄。

疏泄、闭藏形成一个对立统一,形成对立统一。

所以月经机制为什么能有这种按期而来,适度而止的特点呢,就像个自动控制,像女性年青时候到一定的年龄,十几岁按期而来。

按《内经》说到后面,七七地道不通,按适度而止,肾气衰,肾精不足,同时肝疏泄也不行了。

那就是说到肾精转化为肝血,肝藏血充足,阴阳协调。

随着藏血充足,疏泄功能增强。

到一定年龄,疏泄水平高于闭藏。

疏泄水平高于闭藏,月事以时下,疏泄疏通,疏泄成气血津液。

随着经血的外泄,疏泄因之减少,疏泄功能降低。

为什么说肝主疏泄,疏泄这个因素对月经排出有作用,经血不凝,具有这种疏通的特征,跟一般血液不同。

那随着经血的外泄,肝的疏泄逐渐减少,疏泄功能随着经血外泄越降低。

而这个相比肾的闭藏来讲,闭藏大于疏泄,月经停止。

所以每个月这类,每个周期里的按期而来,适度而止,以及生命全程中的按期而来,适度而止,这个月经机制,跟肝肾的闭藏、疏泄对立统一动态这个有关。

所以治疗月经不调,不外乎作用于疏泄,作用于闭藏,或者两个兼顾。

肾不闭藏了,有的人月经过多,提前量多,反应出来不能闭藏。

一个呢,直接由于肾虚,不能固摄了,那它就闭藏不及,疏泄超过闭藏,那可能由于肾为主的。

如果肝旺呢,那也可以造成肝的疏泄大于闭藏,那血热等等跟着出现。

倒过来,又有一类呢,你比如说闭藏太过,有寒,寒性收引凝滞,那造成月经滞后、月经量少,甚至于闭经、痛经等等,那是像冲任虚寒一类的,寒性收引凝滞了。

或者疏泄不及,疏泄不及,气滞血瘀等等也可以导致。

月经异常方面偏重于疏泄不及,相对的闭藏太过,所以调经不外乎这些方面。

逍遥散就成为利用它加减,就成为调经的一个常用方剂。

它立足于在调肝,调节它疏泄的程度。

同时由于健脾养血,也补充阴血的不足。

特别我们有很多临床的慢性杂病当中,利用这个理论,疏泄、闭藏的关系,可以治疗和解释很多病证,这个方应用方面很广。

逍遥散的附方,丹栀逍遥散组成:白术; 柴胡; 当归; 茯苓; 甘草; 牡丹皮; 山栀; 芍药加味逍遥散是在逍遥散的基础上加丹皮、栀子而成,故又名丹栀逍遥散、八味逍遥散。

因肝郁血虚日久,则生热化火,此时逍遥散已不足以平其火热,故加丹皮以清血中之伏火,炒山栀善清肝热,并导热下行。

临床尤多用于肝郁血虚有热所致的月经不调,经量过多,日久不止,以及经期吐衄等。

功用:养血健脾,疏肝清热。

主治:肝郁血虚,内有郁热证。

潮热晡热,烦躁易怒,或自汗盗汗,或头痛目涩,或颊赤口干,或月经不调,少腹胀痛,或小便涩痛,舌红苔薄黄,脉弦虚数。

这是很常用的一个方。

实际上只要有肝郁情况下,都有可能化火、化热,都会有不同程度化火、化热。

所以丹栀逍遥散仅仅是把这种清肝的、清肝可以容易涉及到血分清肝凉血这些,丹皮、栀子结合起来以后,是治疗肝郁化火的比较突出的。

本来逍遥散肝郁脾虚、肝郁血虚,郁而化热,化火,用这个结合清热凉血的方法。

实际上逍遥散涉及构思里边像薄荷这些都要考虑肝郁以后就容易有产生整体的,比如有肝郁是脾虚、血虚的,但是局部它可以化生、由肝郁化生出热来。

所以这是一个疏肝清热、调经的一个常用方了。

另一个附方是黑逍遥散组成:柴胡白芍当归白术茯苓甘草熟地。

功用:养血疏肝,健脾和中。

主治:郁血虚,胁痛头眩,或胃脘当心而痛,或肩胛绊痛,或时眼赤痛,连及太阳;及妇人郁怒伤肝,致血妄行,赤白淫闭,沙淋崩浊。

肝郁、脾虚、血虚当中侧重在血虚症状突出,特别在月经不调当中,出现以血虚虚象为主的。

所以逍遥散加生地或者熟地,有些逍遥散生、熟地联用。

所以黑逍遥散比逍遥散增强了养血作用,这也是临床常用的。

所以有些调理,你像出血,出血多了,停止了以后调理的时候经常用黑逍遥散。

或者月经过多,这个周期过了,每次也可以隐隐作痛,也可以不痛。

周期过了以后,作为调理身体可以用黑逍遥散一类的。

也不是纯的呆补、补血,还是要有疏通。