关于产品拍摄过程中产生色差的原因分析(待审核)

色差的形成及影响因素

(8)視野角度: 觀察顏色時由于色樣之大小 會影響判色的結果﹐因此國際照明委員會 針對三原光實驗進行不同色樣與眼睛間之 夾角而提出兩种標准觀察者之對色函數﹕ 10度視野角﹕1964年提出 2度視野 角﹕1931年提出 色溫﹕木炭等黑色惰性物質﹐在加熱后﹐顏 色會隨溫度而改變由紅而轉藍﹐也就 是說一定顏色對應一定溫度﹐該溫度 即為色溫﹒色溫高為冷色表現﹒

黃 紅 綠 藍

四﹒色差的影響因素﹒ 色差的影響因素﹒

色差之影響因素﹐實際上也就是物体 顏色的影響因素﹐主要有以下几點﹐在判別 色差問題時一定的加強注意﹒

(1)光源的影響﹕當光源中缺少某一波長范圍的單 色光而這种單色光恰好又是被照射物体的 顏色時﹐就不能顯現出物体的固有顏色﹒ 如﹕綠色物体在紅光下几乎變成黑色﹒

時不准確﹐而易產生色差的因素﹒影響物体本 身存在顏色的因素有﹕原料調色偏差﹑成型條 件變動﹑成型機台差異﹑放置時間不同﹑印刷 或是噴漆厚度差異等因素﹒

五﹒常用光源介紹﹒ 常用光源介紹﹒

(1) D光源﹕北窗光﹐其色溫在7500K﹐一般稱 為太陽光﹐通常以此光作為對色標准﹒ (2) A光 源﹕夕陽光﹐其色溫在2850K﹐一般用 來檢 查色變程度﹒

1﹒ 三原色﹕ 紅﹑黃﹑藍是基本色﹐又稱三原色﹒ 2﹒ 間色﹕ 三原色兩兩相混而成的一种顏色﹒間色只有 三種﹕紅色+藍色=紫色﹑黃色+藍色=綠色﹑ 紅色+黃色=橙色﹒ 3﹒ 复色﹑補色﹑消色等(黑﹑白)﹒

4﹒ 色彩三要素﹕色別﹑明度與飽和度﹒

色別﹕指顏色的類別﹐又稱色相﹒如紅﹑黃﹑

綠之區分等﹒

明度﹕指色彩的明亮程度﹒如紅橙黃綠青藍紫

(3) UV光源﹕紫外光﹐可明确的看出染色物是

否含有熒光染料﹐及胚布是否含有 熒光增白劑及其增白的程度﹒ (4)F光源﹕室內日光燈源﹐用來吻合客戶之對 色習性﹒ (5)D65(DAYLIGHT):模擬平均日光燈﹐色溫 度6500K﹐為國際照明委員會(CIE)制 定之標准照明﹐為顏色調配及判色之 主要光源﹒ ﹒

浅谈色差产生的原因

浅谈色差产生的原因色差也叫色偏,在印刷中是不可避免的,只是大小的差异,一般要求△E*<3。

在这里主要从客观环境、印刷材料、印刷工艺、印刷设备四个方面分析色差产生的原因。

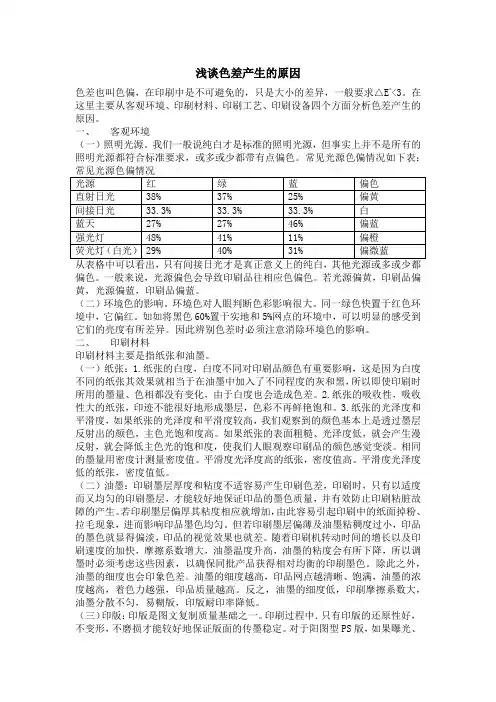

一、客观环境(一)照明光源。

我们一般说纯白才是标准的照明光源,但事实上并不是所有的照明光源都符合标准要求,或多或少都带有点偏色。

常见光源色偏情况如下表:偏色。

一般来说,光源偏色会导致印刷品往相应色偏色。

若光源偏黄,印刷品偏黄,光源偏蓝,印刷品偏蓝。

(二)环境色的影响。

环境色对人眼判断色彩影响很大。

同一绿色快置于红色环境中,它偏红。

如如将黑色60%置于实地和5%网点的环境中,可以明显的感受到它们的亮度有所差异。

因此辨别色差时必须注意消除环境色的影响。

二、印刷材料印刷材料主要是指纸张和油墨。

(一)纸张:1.纸张的白度,白度不同对印刷品颜色有重要影响,这是因为白度不同的纸张其效果就相当于在油墨中加入了不同程度的灰和黑,所以即使印刷时所用的墨量、色相都没有变化,由于白度也会造成色差。

2.纸张的吸收性,吸收性大的纸张,印迹不能很好地形成墨层,色彩不再鲜艳饱和。

3.纸张的光泽度和平滑度,如果纸张的光泽度和平滑度较高,我们观察到的颜色基本上是透过墨层反射出的颜色,主色光饱和度高。

如果纸张的表面粗糙、光泽度低,就会产生漫反射,就会降低主色光的饱和度,使我们人眼观察印刷品的颜色感觉变淡。

相同的墨量用密度计测量密度值。

平滑度光泽度高的纸张,密度值高。

平滑度光泽度低的纸张,密度值低。

(二)油墨:印刷墨层厚度和粘度不适容易产生印刷色差,印刷时,只有以适度而又均匀的印刷墨层,才能较好地保证印品的墨色质量,并有效防止印刷粘脏故障的产生。

若印刷墨层偏厚其粘度相应就增加,由此容易引起印刷中的纸面掉粉、拉毛现象,进而影响印品墨色均匀。

但若印刷墨层偏薄及油墨粘稠度过小,印品的墨色就显得偏淡,印品的视觉效果也就差。

随着印刷机转动时间的增长以及印刷速度的加快,摩擦系数增大,油墨温度升高,油墨的粘度会有所下降,所以调墨时必须考虑这些因素,以确保同批产品获得相对均衡的印刷墨色。

色差研究-最全面的色差产生原理及一般解决办法

关于颜色的原理:自然界中物体的颜色千变万化,人之所以能观察物体的颜色,是由于发光体的光线照耀在物体上,光辐射在物体上,光的辐射能量作用于眼睛的结果。

不发光物体的颜色只有受到光线的射时才被呈现出来,物体的颜色是由光线在物体上被反射和吸取的状况打算的。

一个物体在日光下呈现绿色,是由于这个物体主要将白光中的绿色范围的波长反射出来,而光谱的其他局部则被它吸取,假设在钠光灯下观看这个物体就看不出是绿色,由于钠光的光线中没有绿光的成份可以被它反射,这里可以看出,物体的可见颜色是随光照光谱成份而变化的。

一个物体假设完全反射射来的光线,那么这个物体我们看来是白色的,假设它完全吸取投射在它上面的光线,则这个物体看来是黑色的。

颜色分为非彩色和彩色,非彩色是指黑色、白色和这两者之间深浅不同的灰色,白黑系列上的非彩色的反射率代表物体的明度。

反射率越高时,接近白色,越低时,接近黑色。

彩色系列是指除了白黑系列以外的各种颜色。

光谱不同波长在视觉上表现为各种颜色的色调,如红、橙、黄、绿、青、紫等。

要准确地说清楚某一种颜色,必需考虑到颜色的三个根本属性,即色调、饱和度和明度,这三者在视觉中组成一个统一的总效果。

色调是指在物体反射的光线中以哪种波长占优势来打算的,不同的波长产生不同的颜色感觉,色调是打算颜色本质的根本特征。

颜色的饱和度是指一个颜色的鲜亮程度。

色调、明度和饱和度是颜色的三个根本属性,非彩色则只有明度的差异,而没有色调和饱和度这两个属性。

涤纶棉纺织物染色产生的色差及一般解决方法:涤棉混纺织物染色工艺流程长,染色过程简单,各工序条件把握不当,极易造成色差。

通过生产实践,分析色差与坯布、前处理、染料选用、轧车压力、预烘发色和后整理的关系,选择科学合理的工艺,根本上解决了色差问题。

对印染行业来说,色差始终是令人头痛的问题。

造成色差的缘由众多,某一工序的工艺条件把握不当都会形成色差。

因此,分析色差产生的缘由,事前加以把握及防止,显得尤为重要。

剖析胶印故障之色差

剖析胶印故障之色差色差也称色偏,是印刷过程中典型的质量弊病之一,在生产过程中,时常发生印刷品与打样样张色彩不相符的偏红、偏黄或偏青现象,或者图案画面叠印后混色故障,轻者影响产品质量,严重的会使整批产品报废,引起色偏和混色故障可归纳为以下原因:(1) 制版操作不规范引起的黄、品红、青某一色网点过深或过浅。

这里主要是指印版晒制过程中,晒版光源强度,光谱同印版感光特性不匹配,或曝光时间不当,显影液PH值以及显影时间长短掌握不恰当等,都可能造成印版网点过深或过浅。

(2) 油墨色彩调配不当或三原色油墨不相匹配。

即不是同品牌、同型号的油墨。

(3) 色序安排不合理,主要指多色胶印机的色序安排。

(4) 印刷纸张本身存在较严重的色偏现象。

(5) 由于印版两侧空白处严重挂脏,而引起混色现象(常见于半卫星式胶印机)。

(6)换色时,墨辊洗不干净。

(7)输纸不正常。

(8)换版不及时。

(9)签样者不负责任。

(10)水墨不平衡。

针对以上原因,胶印机操作者必须注意以下几个方面。

(1)在校正墨色时,必须做到墨色基本符合样张,才能开印,片面追求产量,往往墨色离付印样距离较大就开始印刷,这样势必造成前后印刷产品色差较大。

正确的操作应该是:印版校好后用过版纸来校正墨色,试印样张必须基本符合付印样时,方可正常印刷。

(2)一般情况下签样者必须在较短时间内签样完毕,以减少色差发生。

(3)正确掌握水墨平衡,特别注意润湿液的PH值,在同样的墨量情况下,水大水小也会影响颜色的深淡,用水量大小的原则为不挂脏的情况下,采用最小的供液量。

(4)根据纸张质量的情况,决定清洗橡皮布的频率,如纸张质量较差,而又没有及时清洗橡皮布,也会造成色差。

(5)保证输纸正常,每次输纸停顿都会造成张产品偏深。

所以要养成良好的习惯,即每次输纸停顿后再印刷时拿掉6~8张产品,以免混在成品中,造成色差。

(6)长版产品如发现印版花版,应及时更换。

花版对油墨的吸附能力降低,也会造成产品印迹的深淡,形成色差。

影响印刷品色差的几个主要因素

影响印刷品色差的几个主要因素颜色是人的一种感觉,因人而异,同一个红色,如果把背景分别设成蓝紫、青、绿色,即使是同一个人也会做出不同判断。

从印刷色彩学的角度来说,色差(△E)代表两个颜色间的距离差,可以用数字来描述颜色的差异量,通俗的说就是标准颜色与复制品颜色之间的颜色的差异,首先让我们来了解一下色差与视觉感受的关系:当△E≤1时,人眼几乎感觉不到色差;当16时,人眼对色差的感觉强烈,所以有时要借助仪器作出客观的判断。

印刷品墨色均匀、色彩鲜艳纯正是包装产品质量的基本要求,而印刷色差则是印刷产品质量的常见问题。

综观印刷工艺过程,产生印刷色差的原因是多方面的,有工艺技术上的不良因素,也有原材料方面的原因,所以,正确认识和了解这些印刷条件与墨色之间的关系,对准确控制印刷墨色质量,防止印刷色差的产生,具有十分重要的意义。

印刷压力的影响印刷压力是实现印迹转移的重要条件之一,由于印版表面不是绝对平整的,纸张表面也不可避免存有细微的凹凸状及厚薄不均情况,若印刷压力不足或不均匀时,版面上印刷墨色必然会出现浓淡不均。

所以,理想的印刷工艺是在“三平”的基础上(即印版面与着墨辊和包衬体间都比较平整而获得良好的接触条件),以较薄的墨层通过均衡的印刷压力的作用,使印品上获得较均匀的墨色。

倘若印刷压力不足或不均时,包衬体与印版面存有接触不良情况,通过加大输墨量可以满足版面墨色的视觉效果,但这样不仅要增大油墨的耗用量,又容易发生印品粘脏,是不可取的。

胶辊质量的影响就凸印和平印工艺而言,印品能否获得理想的墨色,与胶辊的质量有着密切的关系。

承印彩色印刷品的设备,置有传墨辊、匀墨辊和着墨辊3种,其中对墨色浓淡影响较大的是传墨辊和着墨辊。

而胶辊的质量,主要表现在弹性、黏性、圆心度和表面光洁度等方面,而主要影响墨色浓淡的是黏性。

在印刷过程中,胶辊只有保持一定的黏性,才能确保每一印刷周期涂布于版面上的油墨量均匀一致。

但在实际生产过程中,胶辊的黏性并不稳定,一是由于油墨中纸尘的增加,影响胶体的黏性;其次是胶体表面的增黏剂(即甘油)随温度的增高和使用时间的延长而散失,胶辊表面的黏性逐渐减少,吸墨性能相应下降,从而影响印品墨色的均衡。

色差形成原因范文

色差形成原因范文色差是指在同一物品或同一批次产品中,不同部分的颜色呈现出明显的差异。

色差的形成原因是多方面的,包括光源、人眼视觉差异、物质本身特性等多个方面的因素。

首先,在光源方面,不同种类的光源会因其发射的光谱成分不同,导致观察者在不同光源下对物体的颜色感知有所差异。

例如,在白炽灯下观察与在日光灯下观察,物体的颜色呈现出的色调和亮度可能会产生差异。

因此,选取合适的光源对于颜色匹配以及减小色差是非常重要的。

其次,在人眼视觉差异方面,每个人的感光细胞分布和感光特性不尽相同,对颜色的感受也会有所差异。

有人会对红色和绿色的区分能力较差,称为红绿色盲;有人会对蓝色和黄色的区分能力较差,称为蓝黄色盲。

这些人眼中的视觉差异会导致他们在感知颜色时与正常人有所不同,从而导致色差的存在。

此外,物质本身的特性也是造成色差的重要因素之一、不同材料具有不同的反射和吸收特性,导致其呈现出不同的颜色。

例如,红色的物体在白光照射下能够吸收所有其他颜色的光线,只反射红色的光线;而绿色的物体在白光照射下则主要反射绿色的光线。

因此,在不同物质中,即使选择了相同的颜色,也可能因为光的吸收和反射差异而导致色差的产生。

此外,制造工艺中的因素也可能导致色差的出现。

制造过程中可能会存在温度、压力、湿度等因素的变化,这些因素也会对物体的颜色产生影响。

例如,在热成型过程中,温度的不均匀分布可能导致物体颜色的变化。

在染色过程中,不同批次或不同条件下的染料使用可能会导致颜色的差异。

此外,储存和使用环境的改变也可能引起一些物质颜色的变化。

例如,一些产品在阳光下暴晒或长时间暴露在高温或潮湿环境中,可能会引起颜色的褪色或变化。

综上所述,色差的形成原因是多方面的,包括光源、人眼视觉差异、物质本身特性、制造工艺、储存和使用环境等多个因素的综合作用。

在日常生活和工业生产中,我们需要尽量控制和减小这些因素对于颜色的影响,以实现一致的颜色效果和质量标准。

色差的成因与预防

色差的成因与预防(一)色差1.疵病特征:染色制品所得色泽深浅不一,色光有差别。

(1)同批色差:同批产品中.一个色号的产品箱与箱之间、件与件之间、包与包之间、匹与匹之间有色差。

‘‘(2)同匹色差:同匹产品中的左中有有色差或前后有色差或正反面有色差。

色差是染整厂常见疵病和多发性疵病之一,严重影响染色成品的质量。

2.产生原因各类织物的纤维组成不同,染色时采用的染料种类及工艺设备不同、加上染色加工中有不同的要求和特点,产生疵病的原因及表现就不一样。

色差在外观表现上多种多样,但究其原因,主要有以下几种。

(1)染料在织物上先期分布不均匀:染料在固着之前,如果在织物各部位上分布不匀,固色后必然形成色差。

造成这种现象的主要原因为:①织物因素:由于纤维性能不同或前处理退、煮、漂、丝不够匀透,使染前半制品渗透性不匀而引起对染料吸收程度的差异。

②吸液因素;由于机械结构上的原因或操作不当,使织物各部位的带液率不一致,因而造成色差。

轧辊压力不匀、加入染化料不匀等都会使织物吸收染料不匀。

②预烘因素:在浸轧染液后预烘时,由于烘燥的速率和程度不一致,引起染料发生不同程度的泳移,使染料在织物上分布不匀。

(2)染料在织物上固着程度不同:尽管染料在织物上先期分布是均匀的,但在固着过程中.如条件控制不当(如温度、时间、染化料浓度等),使织物上某些部位的染料没有得到充分固色,在后处理皂洗时即被去除.从而产生色差。

例如,分散染料热溶温度两边或前后不一致、还原染料部分还原或氧化不充分、活性染料汽蒸条件不良等都会造成织物的前后或左右有色差。

(3)染料色光发生变异:这种差异不是由于织物上染料分布不均匀造成的.而是由于某些原因引起织物上的部分染料的色光发生变化,一般有以下3种原因:①染前因素:半制品的白度不匀或pH值有较大差异,在染色后往往造成色光差异。

②染色因素:例如分散染料热溶温度过高,使某些染料的色光变得萎暗;还原染料的过度还原,也会使色光有差异。

解决手机相机拍摄色差的技巧

解决手机相机拍摄色差的技巧手机相机已经成为我们生活中不可或缺的一部分,它方便我们记录美好瞬间,分享生活点滴。

然而,有时候我们会发现手机相机在拍摄过程中会出现色差的问题,照片的颜色与实际场景有所偏差。

为了解决这一问题,本文将介绍一些技巧和方法,帮助您提高手机相机拍摄的色彩准确性。

一、调整白平衡白平衡是指相机根据不同光源的颜色温度来调整照片的色彩平衡。

在不同光线条件下,我们的眼睛能够自动适应,但是相机需要我们手动调整。

在手机相机设置中,您可以找到白平衡选项。

根据拍摄环境的光源类型,选择相应的白平衡模式,如自动、日光、阴天、荧光灯等。

通过调整白平衡,可以使照片中的颜色更加真实自然。

二、合理利用HDR模式HDR(High Dynamic Range)模式是手机相机中常见的一个功能,它能够在高对比度场景下保留更多的细节,并提高照片的色彩表现力。

在HDR模式下,相机会拍摄多张照片,然后将它们融合在一起,以展现更广泛的亮度范围。

使用HDR模式可以有效避免色差问题,并增加照片的层次感和色彩饱和度。

三、避免过度曝光和欠曝光过度曝光和欠曝光是导致色差的常见原因之一。

过度曝光指照片中的亮部细节丢失,颜色过亮;欠曝光则是暗部细节丢失,颜色过暗。

为了避免这种情况,我们可以利用手机相机的曝光补偿功能,通过增加或减少曝光值来调整照片的亮度。

在拍摄时,观察场景的亮暗情况,适当调整曝光值,确保照片的亮度均衡,颜色准确。

四、使用滤镜和后期调整滤镜是一种简单易用的工具,可以改变照片的色彩效果。

手机相机中通常会提供一些内置滤镜,如黑白、复古、冷色调等。

您可以尝试不同的滤镜效果,找到适合您的照片的色彩风格。

此外,后期调整也是解决色差问题的有效方法。

您可以使用手机上的照片编辑软件,对照片的色彩、对比度、饱和度等进行微调,使其更贴近实际场景。

五、注意光线和环境光线和环境是拍摄色差问题的关键因素。

在拍摄时,尽量选择自然光线明亮的环境,避免强烈的背光或逆光情况。

同批次印刷色差原因,改善整改报告

同批次印刷色差原因,改善整改报告报告标题:同批次印刷色差原因分析及改善整改报告一、引言在最近的印刷过程中,我们注意到同批次印刷品存在色差的问题。

这不仅影响了我们的产品质量,也对客户的满意度产生了负面影响。

因此,我们有必要对这一问题进行深入分析,找出原因并采取有效的改善措施。

二、问题描述在近期的印刷过程中,我们发现同批次印刷品存在明显的色差。

具体表现为印刷品的颜色与预期存在偏差,有的偏深,有的偏浅,且分布不均匀。

这不仅影响了产品的整体美观度,也对我们客户的满意度产生了负面影响。

三、原因分析经过调查和分析,我们认为以下原因可能导致同批次印刷品的色差问题:1.印刷机老化:长期使用可能导致印刷机的零部件磨损,从而影响颜色的准确性和均匀性。

2.墨水质量不稳定:使用的墨水质量不均,或者墨水存放不当,可能影响印刷品的颜色效果。

3.印刷工艺参数调整不当:如压力、速度等参数设置不当,可能导致颜色偏差。

4.操作人员技能不足:操作人员技能水平低,或者操作不当,也可能导致色差问题。

四、改善措施根据上述原因分析,我们提出以下改善措施:1.更新印刷机:对老化的印刷机进行更新,以保证印刷过程的稳定性和准确性。

2.严格控制墨水质量:选择质量稳定的墨水供应商,并确保墨水存放环境符合要求。

3.优化印刷工艺参数:根据产品类型和特点,调整合适的压力和速度等参数,以减少色差。

4.提高操作人员技能:对操作人员进行定期培训,提高他们的技能水平和操作规范意识。

五、整改计划为了确保改善措施的有效实施,我们制定了以下整改计划:1.确定整改负责人:明确一名负责人来负责整改计划的推进和监督。

2.制定整改计划表:明确各项改善措施的执行时间和责任人,确保按计划进行。

3.实施整改措施:按照计划表逐步实施各项改善措施,并对执行情况进行记录和跟踪。

4.监督和评估:对整改措施的实施情况进行定期检查和评估,以确保整改效果达到预期目标。

5.持续改进:在整改期满后,对色差问题进行再次检查和评估,并根据实际情况调整和优化改善措施。

纠正照片色差

纠正照片色差在摄影领域中,照片色差是一个常见的问题。

色差指的是照片中出现的颜色偏移、饱和度不一致或者色彩失真的现象。

这些问题影响了照片的质量和观赏性,使得照片无法真实地再现被摄对象的真实颜色。

然而,通过一些简单的技术手段,我们可以纠正照片的色差问题,提升照片的质量和美观度。

一、了解色差的原因和类型在纠正照片色差之前,我们需要了解色差的原因和类型。

色差主要由以下几个方面引起:1. 白平衡问题:当拍摄环境中的光源发生变化时,摄像机的白平衡可能无法准确设置,导致照片存在色温偏差。

2. 相机设置问题:相机的色彩模式、曝光补偿、对比度等设置不当,也会导致照片色差。

3. 镜头问题:一些镜头存在色差问题,比如边缘色散、光线衍射等。

4. 后期处理问题:在后期处理过程中,处理软件的参数调整不当,也会导致照片出现色差。

色差一般分为以下几个类型:1. 色偏:指照片中某些颜色偏离实际颜色,比如绿色偏黄,蓝色偏青等。

2. 色盲:指照片中出现色彩失真,导致颜色饱和度不高,或者颜色变得暗淡无光。

3. 色斑:指照片中某些局部区域颜色不均匀,出现斑点状色差。

二、纠正照片色差的方法1. 调整白平衡:白平衡是指相机将白色物体的颜色看起来真实的功能。

在拍摄时,可以使用预设的白平衡模式,如日光、阴天、荧光灯等,也可以使用自定义白平衡功能,通过测量白色物体的色温来设置相机的白平衡。

此外,在后期处理过程中,也可以通过调整白平衡参数来纠正照片的色差。

2. 调整曝光和对比度:曝光和对比度直接影响着照片的色彩表现。

如果照片过曝(过亮)或者欠曝(过暗),都会导致照片的色彩出现问题。

通过调整曝光值和对比度参数,可以使照片的色彩更加均匀、饱和度更高。

3. 使用滤镜:滤镜是摄影领域中常用的工具,可以帮助纠正照片的色彩问题。

比如使用蓝色滤镜可以降低照片中的黄色偏差,使用紫色滤镜可以增加照片的对比度和饱和度。

在后期处理过程中,也可以模拟使用滤镜的效果来改善照片的色差问题。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

关于产品拍摄过程中色差产生的原因分析

首先在工作中色差的表象为,产品图片在显示器输出时,图片颜色与实物对比,存在颜色差异。

根据本人所认知的,该色差产生之原因主要有八点:

1.相机镜头,玻璃的折射。

光线透过玻璃的折射可分为“纵向色差”和“横向色差”。

纵向折射,不同颜色光线的波长不同,焦距也不同

横向折射,不同颜色光线的波长不同,放大倍率不同

白光(全色谱)透过玻璃产生的折射现象,以“紫边现象”最为明显。

目前

即使万元级别以上的数码设备也无法彻底解决这一问题。

只能通过对镜头镀膜和软件后期处理,减弱这种状况。

2. 光源的色温

色温是表示光源光谱质量最通用的指标。

根据光的散射原理,普通太阳光(色温5400K)的光谱成分,普通照明灯泡(3200K)的光谱成分。

如下图

由于光源产生的光谱不一致,所以光源呈现不同的颜色表象。

由色温图表可见,色温过低或过高,都会影响颜色最终的生成。

3.数码相机光感元件的宽容度过窄

宽容度是指能在光感材料重现的光强范围。

如下图光强曲线(黑色线为人眼宽容度,红色线为光感元件宽容度)人眼的宽容度比光感元件宽得多。

也就是说人眼能看到灰阶要比光感元件要多的多。

根据传统理论黑白胶片的宽容度是1;128左右(7-9级光圈),彩色负片的宽容度在1:32~64左右(5-7级光圈)。

而公众普遍认为数码光感元件的宽容度比胶片还要窄,而且黑色的宽容度比白色的宽容度更窄,一般认为黑色只有1-2级光圈,而白色可以达到3级光圈以上(这一观点可以通过第七点显示器灰阶测试得到证明)。

如果被拍摄产品的黑、白对比超过了光感元件的宽容度就不能像人眼那样表现色彩的表象。

所以需要通过曝光组合的确定来减轻这种弊端。

(就是我们经常说多拍几张,多拍几个不同曝光组合的照片,以便有更多的效果。

)

4.曝光指数(曝光组合)

曝光指数的设定,目前以个人经验为判断依据。

较为准确的方法应该使用专业闪光测光表。

如上图同样的布光和角度拍摄的,只是曝光量差了1/3级。

色差就很明显了。

5. 产品本身颜色之间的漫反射

这种漫反射因材质的不同,造成的影响也不一样。

本图使用黄色,因为黄色

的亮度最高,而且人眼对黄色的亮度变化也最为敏感。

理论上,这种漫反射是无法解决的,因为摄影本身就是漫反射的结果。

6.看图软件不同(压缩方式、引用色彩标准不同)

我们拍摄照片的原始数据为CR2格式,一种只记录

曝

光数据的无损压缩的原始数据。

CR2格式的优点是,无损压缩,可以对白平衡,曝光指数进行调整,而不影响图像质量。

缺点是必须通过特定的软件解压后才能输出JPG格式图片。

如下图左侧为photoshop,右侧是ACDSee,注意红色区域的色差。

7.显示器不同

以下图例截取自太平洋电脑网站的专业评测报告(详情:

/display/reviews/1108/2507335_all.html#content_page_4)通过该评测报告我们较直观的发现,同样为24寸的IPS液晶面板,同样品牌的显示器之间依然存在明显的差异。

所以在不同的显示器输出图片色差的存在是不可避免的。

DELL 2410灰度渐变DELL 2412M灰度渐变

DELL 2410三原色红DELL 2412M三原色红

DELL 2410三原色蓝DELL 2412M三原色蓝

DELL 2410三原色绿DELL 2412M三原色绿

8.人的视觉感观不同

首先我们的照片是在摄影棚通过电子闪光灯(5600K)照明成像的,这样的

色温和普通太阳光差不多。

而我们室内的照明荧光灯(3000K)、白炽灯

(2700-2900K)明显要低于闪光灯的色温。

就好像我们从室内突然移到室外的太阳光底下,视觉上一下子无法适应一样,但是人的视觉系统是可以慢慢适应的,而相机的感光材料是无法适应。

使用5600K色温的电子闪光灯作为影棚的照明,是因为5600K的色温更贴近自然光(即普通太阳光)的色温,也就更贴近人的视觉感观需要,视觉效果上也就更自然。

以上这说法可以从身理学和心理学上得到佐证,例如在接近赤道的人,日常看到的平均色温是在11000K(8000K(黄昏)~17000K(中午)),天空总蔚蓝的,所以比较喜欢高色温(看起来比较真实,符合人们的视觉习惯),相反的,在纬度较高(南北极除外)的地区(平均色温约6000K)的人就比较喜欢低色温的(5600K或6500K),天空就少有的蓝色。

当低纬度的人突然看来蔚蓝的天空时,会产生强烈的视觉冲动。

所以人的个体差异,导致对色彩的敏感度不一致,也就体现在感观的不一致,因为色彩其实只存在在人的大脑中,所以色差也就不可避免的存在在人的大脑中。

解决以上8个因素所带来的色差问题,只要产品原材料提供商,提供色样电子数据,拍摄后将图片颜色电子数据与之匹配,这样就可以解决色差问题。

因为产品拍摄最终是为印刷输出,从显示器上输出只是一个中间环节,只要与原始色样数据匹配,中间环节的色差是可以忽略的,因为它不影响最终印刷。

但是这些只是理论上的数据,在工业生产中,我们也经常遇到这样的问题,即使同一生产线上的产品,因为生产批次不同也会产生色差问题。

但综上所述,产生较严重的色差主要集中在:曝光指数、色温、显示器。

这一点可以在网络商城上得到佐证,在产品照片的末端,我们都可以找到这样的提示“由于拍摄技巧和显示器不同,会造成不可避免色差,产品颜色请以实物

为准”。

Leo’s。