文言虚词“之”字的几种用法

之的用法 文言文8种

之的用法文言文8种

在古代汉语中,"之"是一个十分常见的虚词,常被用于表示许多不同

的意义。

根据语境的不同,它可以表示时间、方向、目的、程度等。

下面是"之"在典籍文献中的八种常见用法。

一、代词:表示代替前面一个名词。

如《论语·述而》:民可夫死,

不可夫必之;上可夫赦,不可夫必之。

二、介词:表示方向、时间、状态、比较等。

如《诗经·国风·唐风》:其子之如笼,言笑晏晏;《史记·扁鹊仓公列传》:地之平与不平,同其中而已。

三、动词:表示行为。

如《史记·屈原贾生列传》:百姓司飨,庖人烹鲜,冠者享之,使以告于天。

四、名词:表示一种事物的类别。

如《左传·昭公十二年》:猗豆将

加竹里,桓魋谏曰:“制繇之家,法禁明白,何宥乃免?”

五、形容词:表示性质、程度、状态等。

如《楚辞·招魂》:之子于归,不如其和;《论语·述而》:君子之德,风風而正。

六、副词:表示程度或修饰。

如《庄子·天下篇》:日出而作,日入

而息,闻道而又闻道,之而又之,芥子之子、而人甚焉。

七、连词:表示转折、对比等关系。

如《左传·穆公六年》:周人将来,犹豫不决,乃以其二妃、及以其牛羊之饵;襄子乃受之,而无礼焉,

是为悖也。

八、叹词:表示感叹。

如《左传·僖公十二年》:君子之爱人也,如慈母之爱子,而生其子者愈多,其爱丝分;其所识也,无徇于己者,是自生之爱也。

此之谓入我也,而吾从之者愈众,其为我大矣!。

文言虚词之的用法及含义

文言虚词之的用法及含义文言文是中国古代的书面语言,是现代汉语的源头。

文言文虚词之的用法及含义有哪些呢?下面是店铺整理的关于文言文虚词之的用法及含义,欢迎阅读文言虚词之作为动词的用法及含义到,往例:①尝与人佣耕,辍耕之垄上。

--西汉·司马迁《史记·陈涉世家》②行不知所之。

--《庄子》③贫者语于富者曰:"吾欲之南海,何如?"--《为学》④纵一苇之所如。

--《赤壁赋》文言虚词之作为代词的用法及含义1.指示代词,这例:①均之二策,宁许以负秦曲。

--西汉·司马迁《史记·廉颇蔺相如列传》②郯子之徒,其贤不及孔子。

--《师说》③之二虫又何知?--《逍遥游》④闻之,欣然规往。

--《桃花源记》2.活用为第一人称,我。

例:①不知将军宽之至此也!--《史记·廉颇蔺相如列传》②君将哀而生之乎?--《捕蛇者说》③以是知公子恨之复返也。

--《史记·魏公子列传》3.可用于宾语前置句复代指宾语,用于动词之后。

①野语有之曰。

--《庄子·秋水》②而死固付之度外矣!--《指南录后序》③珍宝尽有之。

--《史记·项羽本纪》文言虚词之作为助词的用法及含义1.结构助词,相当于"的"。

例:①近塞上之人,死者十九。

--《塞翁失马》②小大之狱,虽不能察,必以情。

--《曹刿论战》③若能以吴、蜀之众与中国抗衡。

--《赤壁之战》④东割膏腴之地,北收要害之郡。

--贾谊《过秦论》2.结构助词,宾语前置的标志。

例:①宋何罪之有?--《公输》②何陋之有? --《陋室铭》③句读之不知。

--《师说》④菊之爱。

--《爱莲说》3.结构助词,用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,同【现代汉语解释】助词2。

例:①孤之有孔明,犹鱼之有水也。

--《隆中对》②无丝竹之乱耳。

--《陋室铭》③吾妻之美我者,私我也。

--《邹忌讽齐王纳谏》④其伊谁之赐?公(袁可立)宜祠。

文言中之的用法及含义及意思

文言中之的用法及含义及意思一、引言文言中的“之”是一个常见的虚词,在古代汉语中具有丰富的用法和含义,其在句子中通常作为补充说明、加强语气或表示关系等功能。

本文将从各个角度分析“之”的用法、含义以及意思。

二、作为代词1. 代指事物:在句子中,“之”可以代替前文提到的事物或物体。

例如:“斯为茂也,嗜欲深而不犁之田。

”(《左传·昭公元年》)解读:这是孔子对于自己修养不够的一种表述,其中的“之”代指孔子所未能实现的目标。

2. 表示人:在古代汉语中,“之”还可以指人。

例如:“俗士闻人之死,则以为甚矣;圣人闻人之死,则以为虽轻乎其微矣。

”(《论语·述而》)解读:这里,“之”指人,突出了俗士与圣人对待生死问题截然不同的观念。

三、作为连词1. 表示因果关系:“之”可以连接两个复合句并表示因果关系。

例如:“穷则独善其身,达则兼济天下。

”(《论语·里仁》)解读:“之”在这里起到了连接作用,将“穷则独善其身”和“达则兼济天下”之间的因果关系表达得更为紧密。

2. 表示时间顺序:古代汉语中,“之”还可以用于表示时间顺序。

例如:“至于八年,乃大告成。

”(《孟子·滕文公下》)解读:这里的“之”表示了事情的先后顺序,指出了在过去八年中完成了某项工作。

四、作为介词1. 表示目的或结果:在句子中,“之”可以表示动作的目的或结果。

例如:“君亲之骨灭而精神锐者也。

”(《管子·封氏篇》)解读:“之”在这里表示了目的,并强调君主为对国家安危负责。

2. 表示被动关系:有时,“之”还可以用于表示被动关系。

例如:“引绳承缰,形外见象者;物壅而不行,愚而复见者。

言无文以彰智,则智人不肖矣。

”(《老子·系世》)解读:这段话中,“之”与“被”的功能相近,强调物体受到外界因素的影响而产生的结果。

五、作为助词1. 表示加强语气:在一些表示肯定或否定的句子中,“之”可以用于加强语气。

例如:“曷为其然也?人衰而后巧。

之的用法 文言文例句

之的用法文言文例句一、之的古代汉语意义和用法在古代汉语中,“之”是一种非常重要且多功能的虚词。

它可以作为形容词、动词、副词以及介词的补充成分,具备多种不同的表达含义。

下面将通过文言文例句,对“之”的用法进行详细讨论。

二、“之”作为形容词的补充成分1. 形容词+之+名词例句:吾好蓝之天。

此句中,“好”为形容词,“吾”为人称代词,“蓝”为形容词,“之”用于连接形容词与名词“天”,表示“蓝色的天”。

2. 动词+之+名词例句:行百里者半九十。

此句中,“行”为动词,表示“走”,“百里者半九十”表示行走过程中所剩余的路程。

“行百里者半九十”,意思是走了100里还有90里。

三、“之”的其它用法除了作为形容词的补充成分外,还有一些特殊用法:1. 作为介词使用例句:孔子王孙 [绰]之器乎哉?此句中,“孔子王孙”为主语,“之器乎哉”为谓语。

“之”在这里是介词,表示“的”。

整个句子的意思是“孔子的后代有什么特别的才能呢?”2. 表示顺承关系例句:家如鸟之回飞。

此句中,“如鸟之回飞”表示家像小鸟一样回来,其中,“之”作为介词,连接动词“回飞”的宾语。

3. 强调前面所述事物例句:莫予毒也,予无求之。

此句中,“莫予毒也”表示对方没有伤害我,“予无求之”则表示我并不要求对方做什么。

整个句子突出了“不要伤害我”的意思。

四、总结通过以上文言文例句可以看出,“之”的用法非常丰富多样。

除了作为形容词的补充成分外,还可用作介词和表达顺承关系等多种用法。

在阅读文言文时,理解和掌握“之”的使用方法对于正确理解句子的含义至关重要。

文言文虚词“之”的用法

(3)动词

往, 到……去

奚以之九万里而南为?(《逍遥游》) 《送孟浩然之广陵》

B

动词,到

人称代词,我

指示代词,这、此。 指示代词,这、此。 结构助词,定语后置的标志 代词,在否定句中,前置

结构助词,取消句子的独立性

音节助词,用在时间词或动词后面,凑足音节

2.解释下列 “之”的用法 ① 又试之鸡 ② 我欲因之梦吴越 ③ 项伯乃夜驰之沛公军 ④ 吾欲之南海,何如 代词,它 代词,这个传说 动词,到 动词,到 音节助词,不译

⑤ 顷之,烟炎张天

⑥ 石之铿然有声者,所在皆是也

助词

⑦ 师道之不传也久矣 结构助词。主谓之间,取消句子独立性

(代人,作宾语)

使之然也。 (《劝学》)

(代物,作兼语)

(代事理,作宾语)

人非生而知之者 (《师说》)

之二虫又何知?(《逍遥游》) (指示代词,这) 鄙贱之人,不知将军宽之至此也!(《廉颇蔺相如列 传》)

(活用作第一词,也分几种情况: ①结构助词,定语的标志。用在定语和中心语(名词)之间, 可译为“的”,有时可不译。 若能以吴、越之众与中国抗衡。(《赤壁之战》) ②结构助词,定语后置的标志 蚓无爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)

(1)用作代词,又分几种情况:

①可以代人、代物、代事。代人多是第三人称,

译为“他(他们)”“它(它们)”,作宾语或兼语,

不作主语。

②指示代词,表近指。可译为“这”,通常作

复指性定语。

③活用作第一人称或第二人称,相当于 “我”“你”。

你的运用能力有多强?

作《师说》以贻之。 (《师说》)

文言文中之的用法及例句

文言文中之的用法及例句

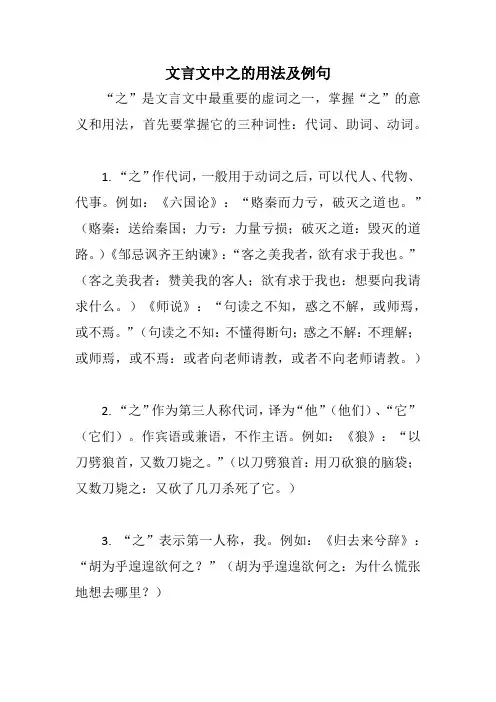

“之”是文言文中最重要的虚词之一,掌握“之”的意义和用法,首先要掌握它的三种词性:代词、助词、动词。

1. “之”作代词,一般用于动词之后,可以代人、代物、代事。

例如:《六国论》:“赂秦而力亏,破灭之道也。

”(赂秦:送给秦国;力亏:力量亏损;破灭之道:毁灭的道路。

)《邹忌讽齐王纳谏》:“客之美我者,欲有求于我也。

”(客之美我者:赞美我的客人;欲有求于我也:想要向我请求什么。

)《师说》:“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

”(句读之不知:不懂得断句;惑之不解:不理解;或师焉,或不焉:或者向老师请教,或者不向老师请教。

)

2. “之”作为第三人称代词,译为“他”(他们)、“它”(它们)。

作宾语或兼语,不作主语。

例如:《狼》:“以刀劈狼首,又数刀毙之。

”(以刀劈狼首:用刀砍狼的脑袋;又数刀毙之:又砍了几刀杀死了它。

)

3. “之”表示第一人称,我。

例如:《归去来兮辞》:“胡为乎遑遑欲何之?”(胡为乎遑遑欲何之:为什么慌张地想去哪里?)。

之在文言文中的意思和用法和例子

一、「之」的意思和用法「之」在文言文中是一个非常常见的虚词,它有多种意思和用法,下面我们来一一介绍。

1. 代词:表示持有或指代在古代汉语中,「之」可以用作第三人称的代词,表示持有或指代关系。

例如:「吾爱之」,意思是「我爱他/她」。

2. 形容词后缀:表示属于某种关系「之」也能够作为形容词后缀,表示属于某种关系。

例如:「风之子」,意思是「风的子女」,也就是「风的孩子」。

3. 连词:表示连词关系在古代汉语中,「之」还可以用作连词,表示连词关系。

例如:「天之道」,意思是「天的道理」,表示上帝的智慧和规律。

4. 古代助词:用于古文翻译在古代汉语的文言文中,「之」还可以用作助词,用于古文翻译。

例如:「湘山之巅」,意思是「在湘山的山顶」,表示位置关系。

5. 名词后缀:表示名词性质在古代汉语中,「之」还可以用作名词后缀,表示名词性质。

例如:「圣人之道」,意思是「圣人的道德」,表示名词的属性。

二、「之」的例子1. 《论语》:「巧言令色,鲜矣仁。

」2. 《庄子》:「道常无名,朴虽小天下莫能臣也。

」3. 《孟子》:「恻隐之心,人也;羞恶之心,人也;恭敬之心,人也;是非之心,人也。

」4. 《四书五经》:「有朋自远方来,不亦乐乎?」三、总结通过以上的介绍和例子,我们可以看到,在文言文中,「之」有着多种意思和用法,它可以作为代词、形容词后缀、连词、古代助词和名词后缀,而且在古代经典文学作品中也有着广泛的应用。

掌握好「之」的意思和用法对于理解和学习文言文是非常重要的。

希望读者在学习文言文的过程中能够加强对「之」的理解和运用,提高自己的语言水平。

在古代汉语中,「之」作为一个虚词,在文言文中的用法非常广泛,除了代词、形容词后缀、连词、古代助词和名词后缀之外,在古代经典文学作品中的运用也是非常丰富的。

下面我们将进一步探讨「之」在文言文中的用法和例子。

6. 动词后缀:表示动作的发出者在古代汉语中,「之」还可以用作动词后缀,表示动作的发出者。

文言文虚词之的用法和意义

文言文虚词之的用法和意义1. “之”可以作助词用呀,就像那蜡烛,默默照亮周围,没啥特别显眼的作用,但又缺它不可。

比如“小大之狱”,这里的“之”就是助词,没它句子可就别扭啦!2. 嘿,“之”还能当“的”来用呢,就好像给事物贴上了一个标签。

像“三里之城”,“之”不就是“的”的意思嘛!3. 哇塞,“之”能用来取消句子独立性哟,这可神奇啦!就好比给句子加了一道锁。

“吾妻之美我者”,这里的“之”就是起到这样独特的作用呀!4. 你知道吗,“之”还可以表示去、到的意思呢,就如同踏上一段旅程。

“辍耕之垄上”,不就是到田垄上去嘛!5. 哎呀呀,“之”在宾语前置的时候也会出现呢,像个小魔术一样。

“何陋之有”,这里的“之”就是帮助把宾语前置啦!6. 哈哈,“之”有时候就像个连接符,连接着不同的部分呢。

“马之千里者”,这“之”把前后连接得恰到好处呀!7. 想不到吧,“之”还能表示代词呢,就像一个小替身。

“呼尔而与之”,这里的“之”就是代指人呀!8. 哇哦,“之”在凑足音节上也有它的用处呢,就像给句子加了个小装饰。

“久之”,这里的“之”就是让读起来更顺溜呀!9. 咦,“之”在递进关系中也能露个脸呢,如同一步步往上爬。

“然后知生于忧患而死于安乐也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

”这里的“其”和“所”与“之”是不是有点像呀!10. 嘿哟,“之”的用法和意义可真多呀,真是个神奇的存在呢!就像一把万能钥匙,可以打开好多知识的大门。

大家可得好好掌握它哟!我的观点结论就是:“之”这个虚词虽然小,但作用可不小,大家一定要认真去理解和运用它呀!。

文言文中“之”的用法

文言文中“之”的用法一、文言文中“之”的用法概述在文言文中,“之”是一个频繁出现的虚词,具有丰富多样的用法。

它既可以作为代词,表示宾语或者定语,也可作为介词,引导状语或者补语等。

本文将从不同角度详细讨论“之”的多种用法。

二、“之”作为代词的用法1. “之”作为宾语在文言文中,“之”常常充当动词的宾语,一般表示人或物。

例如:“夷易近使天下大通”,其中的“天下大通”就是动词“使”的宾语,“之”指代整个事件或情况。

2. “之”作为定语除了充当动词宾语外,“之”还可以充当名词或形容词修饰成分。

例如:“纣罪己弗能逃于死”,其中的“己弗能逃于死”,表示自己无法逃脱死亡的命运,“之”起到修饰整个句子的作用。

三、“之”作为介词的用法1. 引导定状补在古代汉语中,往往使用介词“以”加上动词的目标对象(一般是人),构成一个介词短语,例如:“以尧千载为前”,其中的“以”和“为前”之间的“即”就是一个定状补。

2. 引导时间地点补充文言文中,“之”也可以引导时间或地点的补充,用于进一步说明这些概念。

例如:“五十年之后,汉朝亡于曹操之手”,其中“五十年之后”就是由“之”引导的时间补充,“曹操之手”则是表示曹操成为亡国的原因。

四、“之”的其他用法1. “之”作为助词代替动词在某些情境下,“之”可作为助词代替动词出现,表示一种语气上的缓和或婉转。

例如:“吾闻其知人而后安生,乃言其用事也”,其中的“闻其知人而后安生”,可以等同于现代汉语中的“听说他了解人情才会安心生活”。

2. “……之一”在古代汉语中,“……之一”的结构常用来表示部分与整体的关系,并且强调该部分在数量上占有重要地位。

例如:“随大溷同,趋类呈华兰”,其中的“华兰”,作为善良品质中屈指可数的代表,用“之一”来表示特指。

3. “……之以”在文言文中,“之以”常用来引出一种推理、原因或者解释。

例如:“家有牛五十,而无牸策之以耰”,其中的“策之以”可以理解为“利用这种方法”。

“之”的文言文用法总结

文言文“之”的用法

“之”是文言文中常见的虚词,具有多种用法。

以下是对“之”的用法进行总结:

1.用作代词:可以代人、代事、代物,译为“他”、“她”、“它”等。

例如:“爱共叔段,欲立之。

”(晋献公宠爱共叔段,想立他为太子。

《左传·隐公元年》)。

2.用作助词:放在定语和中心词之间,相当于现代汉语的“的”。

例如:“鱼我所欲也,熊掌亦我所欲也。

”(鱼是我喜欢吃的,熊掌也是我喜欢的食物。

《孟子·告子上》)

3.用作动词:可译为“往”、“到”等,表示方向、位置的移动。

例如:“辍耕之垄上。

”(停止耕作,走到田埂上。

《史记·陈涉世家》)

4.用作音节助词:用在形容词、副词、动词等之后,表示修饰关系,无实义。

例如:“甚矣,汝之不惠!”(你真是太不聪明了!《列子·汤问》)

5.用作结构助词:放在主语和谓语之间,取消句子的独立性,不译。

例如:“子之于归,宜其室家。

”(女儿出嫁了,会让她的夫家和睦。

《诗经·周南·桃夭》)。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

再见

样”“这件事”、“那”、“那样”等。例如:

① 渔为甚异之。(陱渊明《桃花源记》)译:渔人对这件事 感到非常诧异。之:代指桃花林的情景。 ② 南阳刘子骥,高尚士也,闻之。(陱渊明《桃花源记》) 译:听说了这件事。之:代指桃花源的事。

三、作动词用,相当于“到”、 “往”、“去”。例如:

①辍耕之垄上。(《史记陈涉世家》)译:他停止 耕作,到田埂上休息。 ②杜少府之任蜀州 译:我送杜少府到蜀州上任。

二、作代词用:主要用法有两种类型

1、 人称代词,相当于现代汉语“我”、“他们”、“她 们பைடு நூலகம்、“它”、“它们”等。例如: ①又数刀毙之。(蒲松龄《狼》)译:有砍了几刀杀死了狼。 之:代指狼。 ②具答之。(陱渊明《桃花源记》)译:渔人详尽地回答了 他们。之:代指桃花源人。

2、 指示代词,相当于现代汉语“这”、“这

初中语文新课程标准要求我们掌 握古文中部分虚词的含义及用法, 其中“之”字,比较常见,也很重 要,由于受语言环境的影响,它的 意思和用法十分灵活多变,理解起 来有一定的难度。

文言虚词“之”字几种用法

主讲人:张晓春 临沂第十一中学

“之”字的几种用法

一、作助词用:主要用法有四种类型

“之”字的用法 二、作代词用:主要用法有两种类型

①予独爱莲之出淤泥而不染。(刘禹锡《爱莲说》)译: 我唯独喜爱莲花从淤泥中长出来却不受到沾染。

②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(刘禹锡《陋室铭》) 译:这里没有嘈杂的音乐声使自己的耳朵受到侵扰。没 有官府的公文使自己的身体受到劳累。

3、 用在动词、形容词或时间副词后 起补足音节、舒缓语气的作用。不必 译出。 例如:

①久之,目似暝,意暇甚。(蒲松龄《狼》)译: 时间长了。 ②辍耕之垄上,怅恨久之。( 《陈涉世家》) 译:惆怅怨恨了很长时间。

4、宾语前置标志。通常出现在疑问句 中,疑问代词作宾语时,放在动词谓语 前。例如:

①孔子云:“何陋之有?” (刘禹锡《陋室铭》) 译:孔子说:“有什么简陋的呢?

动词“有”, 宾语“陋”,借“之”帮助,把宾语“陋” 从动词“有”后面提到动词前面。这个“之”只是提宾标志, 无实在意义。按现代汉语的说法,“何陋之有?”即为“有 何陋?”

三、作动词用,相当于“到”、“往”、

“去”。

一、作助词用。主要用法有四种类型:

1、 结构助词。当于现代汉相语“的”,放在定语 和中心语之间,作定语的标志。 例如: ①于厅事之东北角。(林嗣环《口技》) 译:在客 厅的东北角。 ②水陆草木之花。(周敦颐《爱莲说》)译:各种 草木的花。

2、 用在主谓之间,取消句子独立性, 使原来的主谓句成为句子成分或复句 的成分。不必译出。例如: