植物水分等测定

植物含水率测定方法

植物含水率测定方法嘿,咱今儿个就来聊聊植物含水率测定方法。

你说这植物啊,就跟咱人似的,身体里也得有合适的水分呢!那怎么知道它们身体里有多少水呢?这可得有招儿。

咱先说个简单的办法,烘干法!就好像咱晒衣服一样,把植物放到烘箱里烘一烘。

这一烘啊,水分就跑掉啦,然后咱再称称剩下的干物质重量,和原来的一对比,不就知道含水率是多少啦!这多直接呀,就跟你知道自己兜里有多少钱一样清楚。

还有一种呢,叫蒸馏法。

你可以把它想象成煮开水,通过蒸馏把植物里的水分蒸出来,然后收集起来,看看有多少水,也就知道含水率啦。

这就好比你煮饺子,饺子煮熟了,锅里不就有好多水嘛。

再来一个,叫卡尔·费休法。

这名字听起来挺高大上吧?其实原理也不难理解。

就好像是专门有个小侦探,能把植物里的水分给揪出来,然后准确地算出有多少。

你想想啊,不同的植物含水率可不一样哦。

就像有的水果水汪汪的,那含水率肯定高;而有的干树枝,那水分就少得可怜啦。

咱要是能准确知道它们的含水率,那用处可大了去了。

比如说研究植物生长啊,看看它们需不需要多喝点水;或者在农业上,知道怎么给庄稼浇水才最合适。

咱测植物含水率可不能马虎呀!要是测错了,那可就像你出门穿错鞋一样别扭。

所以得认真对待,选对方法,操作仔细。

这就跟做饭一样,调料放错了,味道可就差远啦。

而且啊,这植物含水率的测定还能让我们更好地了解大自然呢!你说神奇不神奇?就好像我们通过这个小窗口,能看到植物的小秘密。

总之呢,植物含水率测定方法有好几种,各有各的特点和用处。

咱得根据实际情况选择合适的方法,这样才能得到准确的结果。

这可不是闹着玩的事儿,得重视起来呀!咱可不能让植物们的水分秘密就这么藏着掖着,得把它们都搞清楚,这样才能和植物们更好地相处呀,对吧?。

植物生理生化指标测定

植物生理生化指标测定植物生理生化指标测定是研究植物生长发育和适应环境的重要手段之一、通过测定植物的生理生化指标,可以了解植物的代谢活动、光合作用强度、水分状况、营养状况等,从而为植物生长调控、抗逆性研究提供依据。

下面将从光合作用测定、水分状况测定和营养状况测定三个方面对植物生理生化指标测定进行详细介绍。

光合作用是植物生长发育的重要过程之一,也是植物蓄积养分和能量的主要途径。

常用的光合作用测定指标有净光合速率、光饱和点、光补偿点和光抑制。

净光合速率是指单位时间内单位叶面积净光合产物的量,可以通过测定二氧化碳吸收量和氧气释放量来计算。

光饱和点是指植物的净光合速率达到最大值时的光强度,可以通过测定不同光强下的净光合速率来得出。

光补偿点是指净光合速率和呼吸速率相等的光强度,可以通过测定不同光强下的净光合速率和呼吸速率来确定。

光抑制是指过高或过低的光强度对植物光合作用的影响,可以通过测定光强对净光合速率的影响来评价。

水分状况是植物生理生化指标测定的重要方面之一,也是植物生长发育和适应环境的关键因素之一、常用的水分状况测定指标有相对含水量、蒸腾速率和水分利用效率。

相对含水量是指植物组织中的相对含水量与干重的比值,可以通过称量植物组织的湿重和干重来计算。

蒸腾速率是指单位时间内单位叶面积水分蒸腾的量,可以通过测定植物的蒸腾量和叶面积来计算。

水分利用效率是指植物单位干物质产量所需要的水分量,可以通过测定植物的干物质产量和水分消耗量来计算。

营养状况是植物生理生化指标测定的另一个重要方面,也是植物生长发育和代谢活动的基础。

常用的营养状况测定指标有叶绿素含量、叶绿素荧光参数和土壤养分含量。

叶绿素含量是评价植物叶绿素合成和叶绿素降解的指标之一,可以通过植物叶片中叶绿素的提取和测定来得出。

叶绿素荧光参数是评价光能利用效率和光能转化效率的重要指标之一,可以通过叶绿素荧光仪来测定。

土壤养分含量是评价土壤中不同营养元素含量的指标之一,可以通过土壤样品的提取和测定来得出。

植物水势的测定实验报告

植物水势的测定实验报告植物水势的测定实验报告引言:植物的生长与发育离不开水分的供应。

水势是衡量植物水分状态的重要指标,它反映了植物体内和周围环境之间的水分潜力差异。

本实验旨在通过测定植物的水势,探究植物体内水分的运输和调节机制。

材料与方法:1. 实验材料:小麦苗、注射器、烧杯、酒精灯、滤纸、电子天平、显微镜等。

2. 实验步骤:a. 将小麦苗的根系剪断,保留茎叶部分。

b. 将小麦茎叶的断面迅速涂抹上凡士林,以防水分蒸发。

c. 在小麦茎叶上用酒精灯烧一个小孔,并迅速用注射器将茎汁吸取出来,避免空气进入。

d. 将注射器与烧杯相连,用电子天平称量其质量变化。

e. 将一张滤纸浸泡在烧杯中的水中,然后将其贴在小麦茎叶的断口上。

f. 观察滤纸的变化,记录时间和观察结果。

g. 重复上述步骤,使用不同浓度的蔗糖溶液进行实验。

结果与讨论:通过实验,我们得到了以下结果:1. 在使用纯水进行实验时,小麦茎叶的质量逐渐增加,滤纸上的水分也逐渐向茎叶输送,直到达到平衡状态。

2. 在使用不同浓度的蔗糖溶液进行实验时,随着蔗糖浓度的增加,小麦茎叶的质量增加速度减慢,滤纸上的水分输送也减少。

当蔗糖浓度达到一定程度时,小麦茎叶的质量开始减少,滤纸上的水分也逐渐减少。

3. 通过观察滤纸的变化,我们可以看到滤纸上形成了明显的水印,这表明水分是通过小麦茎叶的导管系统向上运输的。

4. 实验结果表明,小麦茎叶内部的水势较高,而周围环境的水势较低,水分会沿着水势梯度从高到低进行运输。

通过对实验结果的讨论,我们可以得出以下结论:1. 植物体内的水分运输是通过导管系统实现的。

导管系统由木质部和韧皮部组成,木质部主要负责水分的上升,韧皮部则负责水分的下降。

2. 植物体内的水势差异是水分运输的驱动力。

水势差异产生了水分从高水势到低水势的运动。

3. 蔗糖溶液的浓度对植物水势有一定的影响。

高浓度的蔗糖溶液会降低植物体内的水势,从而减缓水分的运输速度。

结论:本实验通过测定小麦茎叶的水势,揭示了植物体内水分运输和调节机制。

植物含量测定实验报告

植物含量测定实验报告1. 引言植物含量测定实验是植物学研究中常用的实验方法之一。

通过测定植物体内的水分含量、叶绿素含量和干物质含量,可以了解植物的生长状况和生理状态。

本实验旨在通过测定不同植物样本的含量,比较它们的生长状况,为进一步研究提供数据支持。

2. 实验设计2.1 实验目的- 测定植物样本的水分含量- 测定植物样本的叶绿素含量- 测定植物样本的干物质含量- 比较不同植物样本的含量差异2.2 实验材料和仪器- 植物样本(不同种类植物或同一种类植物不同处理)- 称量仪- 烘干器- 榨汁器- 叶绿素测定仪2.3 实验步骤1. 收集植物样本,并记录样本的来源和处理信息。

2. 手工切碎植物样本,以便更好地测定水分和干物质含量。

3. 将切碎的样本称重,并记录初始重量。

4. 将样本放入烘干器中,烘干至恒重(重量不再发生变化),称重并记录干重。

5. 计算并记录样本的水分含量和干物质含量。

6. 使用榨汁器榨取植物样本的汁液,并记录榨汁液的重量。

7. 使用叶绿素测定仪测定榨汁液中的叶绿素含量,并记录结果。

3. 实验结果3.1 植物样本的含量测定结果以下为实验测定得到的植物样本含量数据(以百分比表示):样本编号水分含量干物质含量叶绿素含量-样本1 68.2 31.8 2.5样本2 73.5 26.5 3.2样本3 65.9 34.1 2.83.2 植物样本的含量差异比较通过比较不同植物样本的含量数据,可以得出以下结论:1. 植物样本1、2、3的水分含量分别为68.2%、73.5%和65.9%,样本2的水分含量最高,样本3的水分含量最低。

2. 植物样本1、2、3的干物质含量分别为31.8%、26.5%和34.1%,样本3的干物质含量最高,样本2的干物质含量最低。

3. 植物样本1、2、3的叶绿素含量分别为2.5%、3.2%和2.8%,样本2的叶绿素含量最高,样本1的叶绿素含量最低。

4. 结论本实验通过测定不同植物样本的水分含量、干物质含量和叶绿素含量,并对结果进行比较,得出以下结论:1. 不同植物样本的水分含量存在显著差异,这可能与植物的生长环境和生理特性有关。

植物组织自由水和束缚水含量测定

其中:

ψw 为组织的水势,MPa;

R 为气体常数=0.0083L·MPa /mol.K T 为绝对温度,K, 即 273℃+t℃ I 为解离系数,NaCl 的 i 值是 1.8 C 为等渗溶液的摩尔浓度。

所以,ψw = -RTiC=-0.0083*(273+16)*1.8*0.3=-1.295MPa≈-1.3MPa

五、实验结果:

1 号小瓶中,蓝色液滴下沉。 现象:出现蓝色线条。 2 号小瓶中,蓝色液滴下沉。 现象:蓝色液滴下沉速度较 1 号慢。 3 号小瓶中,蓝色液滴基本静止。现象:基本不动,有下降趋势。 4 号小瓶中,蓝色液滴向上升。 现象:向上浮动,速率较 3 快,较 2 慢。 综上,取试验溶液的浓度=3 号对照溶液浓度。

题目:实验一 植物组织自由水和束缚水含量测定 实验二 植物组织水势的测定

实验一 植物组织自由水和束缚水含量测定

一、实验目的:

1、学会植物组织含水量、自由水和束缚水含量的测定方法。 2、学会电子天平和阿贝氏折射仪等仪器的使用方法。

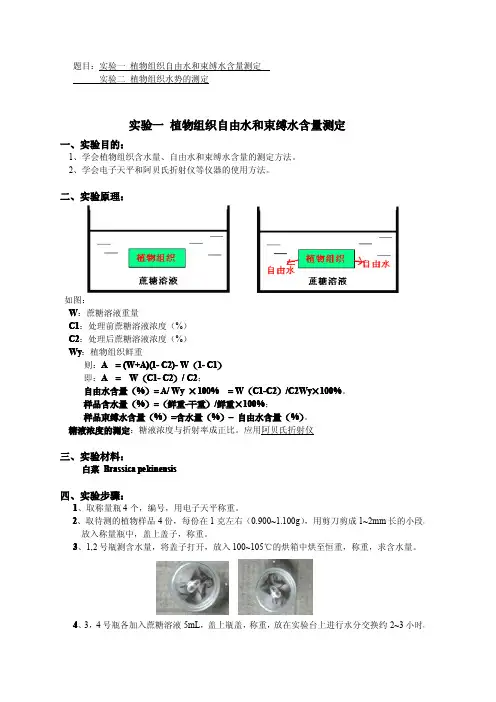

二、实验原理:

如图: W:蔗糖溶液重量 C1:处理前蔗糖溶液浓度(%) C2:处理后蔗糖溶液浓度(%) Wy:植物组织鲜重

4、3,4 号瓶各加入蔗糖溶液 5mL,盖上瓶盖,称重,放在实验台上进行水分交换约 2~3 小时,

其间不时摇动,用阿贝氏折射仪分别测定处理前后蔗糖的重量百分比浓度。

5、将阿贝氏折射仪的进样旋钮打开,用吸管吸取待测蔗糖溶液 1~2 滴,加入到射仪进样棱镜 的磨沙表面上,将棱镜关闭,调节色散旋钮至色散消失,调节读数旋钮,将黑白分界线调 到望远镜筒的十字交叉点上,然后在读数镜筒中读出蔗糖的重量百分浓度。

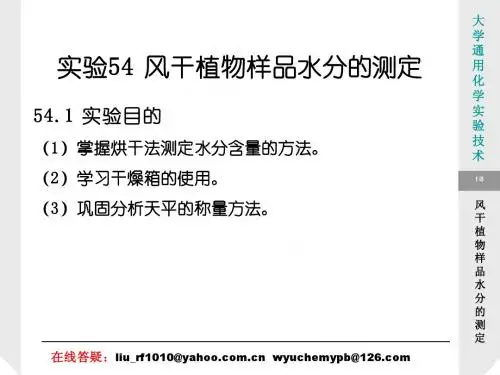

实验54 风干植物样品水分的测定

大 学 通 用 化 学 实 验 技 术

8/8

离水分,不是蔬菜中含有的水分,应将其风干, 离水分,不是蔬菜中含有的水分,应将其风干,使这部 分游离水去掉,才可以采用烘干法测定。 分游离水去掉,才可以采用烘干法测定。

风 干 植 物 样 品 水 分 的 测 定

在线答疑: 在线答疑:liu_rf1010@ wyuchemypb@

大 学 通 用 化 学 实 验 技 术

7/8

风 干 植 物 样 品 水 分 的 测 定

在线答疑: 在线答疑:liu_rf1010@ wyuchemypb@

(2)测定新鲜蔬菜中的水分含量时,可否采用烘 测定新鲜蔬菜中的水分含量时, 干法测定。 干法测定。 答:不可以,因为新鲜蔬菜中的水分,有部分是游 不可以,因为新鲜蔬菜中的水分,

大 学 通 用 化 学 实 验 技 术

3/8

前后两次的质量之差不超过1 mg, 前后两次的质量之差不超过1 mg, 即可认为恒重,记录质 即可认为恒重,记录质量(m0)。 在线答疑: 在线答疑:liu_rf1010@ wyuchemypb@

风 干 植 物 样 品 水 分 的 测 定

风 干 植 物 样 品 水 分 的 测 定

在线答疑: 在线答疑:liu_rf1010@ wyuchemypb@

54. 54.4 实验结果

计算风干植物样品中水分的含量。 计算风干植物样品中水分的含量。 含水率的计算, 有两种表示方法: 含水率的计算 , 有两种表示方法 : 样品含水率和干 基含水率: 基含水率:

大 学 通 用 化 学 实 验 技 术

2/8

风 干 植疑: 在线答疑:liu_rf1010@ wyuchemypb@

54.3 实验步骤

1. 恒重

(完整版)(整理)植物分析实验

植物分析安徽农业大学资环学院2008年6月植物样品分析实验目录实验一植物样品采集、制备和保存(一)植物组织样品的采集、制备和保存(二)瓜果样品的采集、制备和保存(三)籽粒样品的采集、制备和保存实验二植物样品的水分测定(一)风干植物等含水较少试样的水分测定(常压直接烘干法)(二)幼嫩和新鲜植株等含水较多试样的水分测定(常压二步烘干法)实验三直接灰化法测定植物样品的粗灰分实验四植物样品消化(一)H2S04—H202法(二)混合加速剂消煮法实验五植物样品中氮的测定(一)奈氏比色法(二)半微量蒸馏法实验六植物样品中全磷测定(钒钼黄比色法)实验七植物样品中全钾测定(火焰光度法)实验八植物钙镁的测定(EDTA络合滴定法)实验九土壤和植物中硼的测定(一)姜黄素比色法(二)甲亚胺—H比色法(三)植物样品干灰化及硼测定比色法)实验十土壤和植物锰的测定(KMn04(一)土壤有效锰测定(二)植物中锰的测定实验十一土壤和植物中铜、锌的测定(原子吸收分光光度法)(一)土壤中有效铜、锌测定(二)植物中铜、锌测定实验十二硫氰酸盐比色法测定土壤和植物中的钼实验十三土壤和植物中铁的测定(邻菲罗啉比色法)(一)土壤有效铁测定(二)植物中铁的测定实验十四纯蛋白质的测定(一)沉淀分离后消化测定(二)染料结合法实验十五氨基酸总量的测定(茚三酮比色法)实验十六水溶性糖的测定(蒽酮法)实验十七淀粉的测定(HCl水解一菲啉碘量法)实验十八粗脂肪的测定(残余法)实验十九果蔬总酸度的测定实验二十维生素C的测定(一)2,6—二氯靛酚滴定法(二)荧光测定法实验二十一氮肥的测定(一)甲醛法(铵态氮肥中氮的测定)(二)蒸馏法(尿素含氮量测定)实验二十二磷肥的测定(一)喹啉钼酸重量法(过磷酸钙有效磷测定)(二)喹啉钼酸容量法(三)过磷酸钙中游离酸测定(四)钒钼黄法(磷矿粉中有效磷测定)实验二十三钾肥测定(一)火焰光度法(二)四苯硼钠重量法实验一植物样品采集、制备和保存(一)植物组织样品的采集、制备和保存植物组织样品的采集首先是选定有代表性的株样。

植物相对含水量的测定

植物的含水量 植物种类 生长环境 器官、组织的差异

构成植物 体的元素

水分 (10-95%)

干物质 (5-90%)

有机物 (90%)

无机物 (10%)

矿质元素?

C、H、O CO2 + H2O

植物体

105℃,30 min 80℃,48 h

燃烧

干物质

N N2 + NH3 + NO 少量S H2S + SO2

饱和鲜重—Wt

干重—Wd

100%

实验材料的选择

草本-白三叶(1-4)、木本-槐树(5-8)

暴马丁香 (9-12)、狗尾巴草(13-17) 也可以观察同一种植物不同器官间水分的情况,例如花和叶

。

总结数据、分析实验结果

思考题: 为什么相对含水量比绝对含水量更能反映植物体的 生理状态?

含水量是植物水分状况的重要指标,植物组织含水量不但直接影响植 物的生长、气孔状况,光合功能甚至作物产量,而且还对果蔬品质以 及种子和粮食的安全贮藏具有至关重要的作用。所以,植物组织含水 量的测定在植物生理学研究中具有重要的理论和实践意义。

RWC=(Wf-Wd) / (Wt-Wd)×100

(12-3)

式中WT:组织被水充分饱和后重量。

水分饱和亏(WSD)指植物组织实际相对含水量距饱和相对含水量(100% )差值的大小。常用下式表示:

WSD=1-RWC )

(12-4

实际测定时,可用下式计算:

WSD=(Wt-Wf) / (Wt-Wd)×100 5)

。

二、仪器与用具

天平(感量0.1mmg);烘箱;剪刀;100ml烧杯3个;铝盒3 个;吸水纸。

三、方法

植物水分状况测定仪的操作步骤

植物水分状况测定仪的操作步骤

水是生命活动的基本因素,没有水就没有生命,对于植物也一样。

有研究相关表明,植物鲜重的70~90%都是水分,我们有时候将树枝砍下或者割开外皮,可以看到都是湿的,有的甚至会滴水,所以植物在生长中是离不开水的。

而植物水势作为一个决定植物体中水运动方向和限度的物理量,同时也是植物水分生理中一个基本度量单位,其在许多科学研究领域都占有十分重要的地位。

因此,作为科学研究植物水势的方法手段——植物水分状况测定仪也倍受人们关注。

托普云农TP-PW-II型植物水分状况测定仪也叫数显式植物水势仪,是用于测定植物水分状况和它的组成成分及压去木质部位导管汁液提供成分分析用的一种分析仪器。

可以利用此仪器研究植物的水分关系和植物与环境的关系。

该仪器操作简便,检测快速,同时适用于室内和室外及野外测量。

适用于植物生理学、生态学、农学、林学及牧草等的研究。

据此指导作物及林草的合理用水和抗旱育种等工作,是从事农林教学和科研工作的重要仪器之一。

那么,植物水分状况测定仪具体该怎么操作使用呢?以下是植物水分状况测定仪的使用步骤介绍:

1、取下植物压紧盖,将枝条穿过压力室盖,以此插入金属压圈、塑料压圈、橡胶压圈、塑料压圈、金属压圈,拧上植物压紧盖。

2、把固定好枝条的压力室盖装入压力室上,把水滴检测探头放入孔中,顺时针拧动减压器上的减压阀手柄,调整出气口的压力表到3Mpa-3.4Mpa。

3、长按开机键后按确定键开始测量,轻微、缓慢地打开进气的流量调节针阀,当听到“滴”声时,停止加压,数据会自动保存。

4、测量结束,关闭进气阀门,打开放弃阀,排除气体,取出压力盖室。

第2章 植物水分干物质测定.ppt.Convertor

第二章:植物水分和粗灰分测定第一节植物水分概述一般将样品在101.325 kPa下,100℃左右加热至恒重所失去的质量定义为“水分”,这种定义是狭义的。

因植物组织或农产品中的水分有游离水和结合水之别,其中游离水容易分离,而结合水则不容易分离。

但如果不加限制的长时间烘烤,必然使其它成分发生变化,影响分析结果。

供测定的样品多种多样,其含水量可由百分之几到98%,因此人们一直在多方面研究适合于各种试样性状的精确测定水分子“H2O”含量的方法。

同时,研究能满足不同要求的准确、快速测定方法。

目前常用的水分测定方法可分成以下几类:(1)加热干燥法(2)蒸馏法。

该法特别适用于脂肪类产品和除水分外含有大量挥发性物质的试样。

样品在蒸馏过程中始终受到载体的惰性气雾保护,因而不致发生化学成分的改变。

上述两种方法用于检测水分含量较高(65% ~ 95%)的新鲜样品时效果更好。

(3)化学反应法。

包括卡尔-费歇尔(Karl-Fischer,即K-F法)方法、水与电石(碳化钙)产生乙炔或水与浓酸混合时产生热等为基础的方法。

其中很多分析参考书中将K-F法测定水分定为农畜产品、食品、化工、肥料准确定量水分的一般标准方法。

但该法的缺点是必须防止水分进入滴定容器及试剂吸水,且其校准的程序颇为严格、费时。

农产品的成分中,水分是最容易变化的组分,其含量会因散湿而减少或吸湿而增加。

因此,要精确定量水分并非易事。

一般应根据待测样品特性、分析精密度的要求以及实验室设备条件等选择适当的方法。

本章主要介绍常压直接烘干法、常压二步烘干法、减压加热干燥法和共沸蒸馏法等。

第二节干燥法一、直接干燥法:(GB/T 5009.3—2003,GB 5497—85,GB/T 14489.1—93 )方法原理样品在100~105℃下烘干一定时间至“恒重”,损失的质量被认为是水分的质量。

水分含量是用差减法计算而来,所以这是一种间接测定水分含量的方法。

但在严格控制条件的情况下,对多数试样而言,烘干法仍然是测定水分较准确的标准方法。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

植物水分、干物质和粗灰分的测定

植物水分、干物质和粗灰分的测定

植物水分和干物质的测定

植物体由水和干物质两部分组成。

含水量多少是反映植物生理状态和成熟度的一个指标,含水量过高,植株易徒长倒伏;而过低又易调萎。

植物需要有适宜的含水量才能生长健壮。

在研究土壤、施肥、栽培和气候等因子对植物生长发育影响和光合利用率等问题时,一般要测定植株的水分和干物质积累状况。

新鲜植物体一般含水量为70~95%,叶片含水量较高,又以幼叶为最高;茎秆含水量较少,种子含水量更少,一般为5~15%。

新鲜植物体除去水分的剩余部分即为于物质,它包括有机质和矿物质两部分。

其中有机质占植物干物质的90~95%,矿物质为5~10%。

水分含量测定也是农作物产品的品质检定和判断其是否适于贮藏的

重要标准。

在植物成分分析中,都是以全干样品为基础来计算各成分的质量百分含量。

因为新鲜样品的含水量变化很大,风干样品的含水量也会受环境湿度和温度的影响而变动,只有用全干样作计算(干基),各成分含量的数值才比较稳定。

水分的测定方法

测定植物水分的方法很多,应根据植物样品成分的性质、对分析精度的要求和实验室设备条件等情况适当选择。

常用的方法有常压恒温干燥法、减压干燥法和蒸馏法,其中用得最多的常压恒温干燥法准确度较高,适用于不含易热解和易挥发成分的样品,被认为是测定水分的

标准方法;但对于幼嫩植物组织和含糖、干性油或挥发性油的样品则不适用。

减压干燥法,运用于含易热解成分的样品;但含有挥发性油的样品也不适用,蒸馏法,适用于含有挥发油和干性油的样品,更适用于含水较多的样品,如水果和蔬菜等。

其他如红外干燥法、冷冻干燥法、微波衰减法、中子法、卡尔·费休法等都要有特定仪器设备,不易推广使用。

常压恒温干燥法

方法原理将植物样品置于100~105°C烘箱中烘干,由样品的烘干失重(即为水分重)计算水分的含量。

此法适用于不含有易热解和易挥发成分的植物样品。

植物样品在高温烘干过程中,可能有部分易焦化、分解和挥发的成分损失而使水分测定产生正误差;也有可能因水分未完全驱除(或在冷却、称量时吸湿)或有部分油脂等被氧化增重而产生负误差。

但在严格控制操作条件下,该法仍是测定植物水分的标准方法。

操作步骤:

1.风干植物样品水分的测定取洁净铝盒,打开盒盖,放人100~105°C烘箱中烘30min,取出,盖好,移人盛有硅胶的干燥器中冷至室温(约需30min),立即迅速称重。

再烘30min,称重,两次称重之差小于1mg可算作达恒重(m0)。

将粉碎(1mm)、混匀的风干植物样品约3g,平铺在已达恒重的铝盒中,准确称量后(m1),将盖子放在盒底下,移人已预热至约115°C 的烘箱中,关好箱门,调整温度在100~105°C,烘4~5h。

取出,

盖好盒盖,移入干燥器中冷却至室温后称重。

再同法烘干约2h,再称重(m2),直到前后两次重量之差小于2mg为止。

2.新鲜植物样品水分的测定取一小烧杯,放人约5g干净的纯砂和一支小玻棒(水分不多可不加),移入100~105°C烘箱中烘至恒重(m0)。

将剪碎、混匀的新鲜植物样品约5g于小烧杯中,与砂拌匀后再称重(mL)。

将杯和样品先在50~60°C烘箱(鼓风)中烘约3~4h,样品烘脆后用玻棒轻轻压碎,然后再在100~105°C(不鼓风)烘约3~4h,冷却、称重,再同法烘约2h,再称重,至恒重为止(m2)。

结果计算:

1.植物样品水分含量(%)= (m1-m2)/(m1-m0)*100

2.植物样品干物质含量(%)= (m2-m0)/(m1-m0)*100

允许偏差:两次平行测定结果的允许误差为0.2%(风干样),和0.5%(新鲜样)。

注意事项

新鲜植物组织水分较多,不宜直接在100°C烘干,因为高温下外部组织容易形成干壳,以致内部组织中水分不易逐出。

因此,须先在较低温度下初步烘干,再升温至100~150°C烘干;

在植物和肥料分析中,水分含量的计算,习惯上都是以分析样品(风干或鲜湿的样品)为基础。

减压干燥注

方法原理在减压下,水的沸点降低,可使植物样品中的水分在较低温度下蒸发逐尽,以干燥前、后重量之差计算样品的水分含量。

此法适用于含有易热解成分的样品,但不适用于含有挥发性成分的样品。

操作步骤

称取剪碎、混匀的相当于干物质1.000~2.000g的植物样品于预先烘至恒重的铝盒(m0)内,样品加盒重为m1。

将盒盖错开,放人己预热至约80°C的减压干燥箱中,然后抽气减压至要求的低压,一般在80kPa以上,同时加热至70士1°C。

样品约经5h以上的干燥才能使水分逐尽。

小心地微微拧开进气导管活塞,使空气徐徐进入干燥箱(进气不能过速,以免空气剧烈流动而吹散己烘干的样品),至箱内压力与大气压相平衡后,打开箱门,取出铝盒盖好盒盖,移人有硅胶的干燥器中,冷却后,称重。

重复上述操作,直至恒重(前后两次称量之差不大于4mg)(m2)。

结果计算

同常压恒温干燥法。

2.2 植物粗灰分的测定(干灰化法)

植物体经灼烧后其中的水分被全部除去,干物质被炭化分解,最后的残留物称为“粗灰分”。

植物干物质中粗灰分的含量,随植物种类、品种、不同器官和部位、生育期以及生长环境和其他农业技术措施等因素而变动,但一般为2~7%,平均约5%。

测定粗灰分的含量,可以了解各种植物在不同生育期和不同器官中养分吸收和累积状况以及土壤、施肥、气候、栽培管理等因素对植物灰

分含量变化的影响。

并且也是农产品及其加工产品的品质检定项目之一。

植物样品在一定的温度下灼烧后得到的灰分,除了可供计算粗灰分含量外,还可供测定灰分元素,如磷、钾、钠、钙、镁和多种微量元素。

测定粗灰分的方法,目前都采用简单、快速、经济的干灰化方法。

方法原理植物样品经低温炭化和高温灼烧,除尽水分和有机质,剩下不可燃部分为灰分元素的氧化物等,称量后即可计算粗灰分含量。

由于灼烧得到的灰分中难免带有极少量未烧尽的炭粒和不易洗净的尘土,而且灼烧后灰分的组成已有改变(例如碳酸盐增加,氯化物和硝酸盐损失,有机磷、硫转变为磷酸盐和硫酸盐,重量都有改变),所以用干灰化法测得的灰分只能称为“粗”灰分。

灼烧时的温度控制在525士25°C为宜,不可过高或灼烧太急速。

否则会引起部分钾和钠的氯化物挥发损失,而且钾、钠的磷酸盐和硅酸盐也易熔融而包裹炭粒不易烧尽;灼烧太快还会使微粒飞失。

对于含磷、硫、氯等酸性元素较多的样品,为了防止这些元素在灼烧时逸失,须在样品中加入一定量的碱性金属元素钙、镁的盐将其固定起来,再行灰化。

这时要做空白测定,校正加入金属盐的量。

在样品中加入少量酒精或纯橄榄油,使样品在燃烧时疏松,可得近于白色的粗灰分;也可在灼烧过程中滴加少许蒸馏水或浓HNO3,等,以加速炭粒灰化。

操作步骤:

将标有号码的瓷坩埚在600°C高温电炉中灼烧15~30min,移至炉门口稍冷,置于干燥器中冷却至室温,称重,再次灼烧、冷却、称重,至恒重为止(m0)。

在已知重量的坩埚中,称取2.000~3.000 g(m1)磨碎(1mm)烘干的植物样品,加1~2mL乙醇溶液(为了促进样品均匀灰化),使样品湿润。

然后把坩埚放在调压电炉上,坩埚盖斜放,调节电炉温度使缓缓加热炭化,烧至烟冒尽时,移人高温电炉中,加热至525°C,保持约1h,烧至灰分近于白色为止。

将坩埚移到炉门口,待冷至200°C以下,再移入干燥器中冷却至室温,称量。

随后再次灼烧30min,冷却、称量。

直至前后两次重量相差不超过0.5mg,即认为恒重(m2)。

结果计算

粗灰分(%)=(m1-m2)/(m1-m0)*100

注意事项:

(1)含磷较高的样品(种子),可先加入3mL乙酸镁乙醇溶液(1.5%)中润湿全部样品,然后炭化和灰化,温度高达800℃也不致引起磷的损失。

含硫、氯较高的样品则可用碳酸钠或石灰溶液浸透后再灰化。

为防止灰化时硼的挥失,植物样品须先加NaOH溶液后再行灰化。

加入量都要做空白校正。

§3植物常量元素的测

定

氮(N)、磷(N、钾(K)是植物营养的三大要素,植物对氮的需要量最大,也最容易缺乏,其次是磷、钾。

因此,植物氮、磷、钾含量的测定是植物营养研究中最普通的常规分析项目。

例如在诊断植物氮营养水平和土壤供氮状况、了解植物从土壤摄取氮的数量、施用氮肥效应、植物吸收氮与其他营养元素之间的关系以及制订植物氮营养诊断指标时,都要测定植物全株或某些部位器官(敏感部位器官)中氮的含量。

植物的含氮(N)量约为0.3~5%干物重,磷(P)含量一般为0.05~0.5%,钾(K)量一般为1~5%。

N、P、K含量因植物种类、器官、生育期和施肥管理水平不同而异,如大豆籽粒含氮量为5.36%,茎秆为1.75%;小麦籽粒含氮2.2~2.5%,茎秆只有0.5%左右;水稻籽粒含氮1.31%,茎秆0.51%。

植物发育阶段不同含氮量也经常发生变化。

这也说明在对不同植物进行取样测定以及制订氮、磷、钾营养丰缺诊断指标时,要注明植物生育期、组织部位,只有在相同情况下测定结果才有比较意义,对指导植物施肥才有参考价值。

同样,在应用各种作物营养诊断指标时,也仅供解释分析结果时参考之用。